河北省唐山市滦南县2023-2024学年七年级上学期期末质量检测历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 河北省唐山市滦南县2023-2024学年七年级上学期期末质量检测历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-21 19:13:31 | ||

图片预览

文档简介

2023—2024学年度第一学期七年级期末质量监测

历 史

注意事项:

1.满分100分,答题时间为60分钟。

2.请将各题答案填写在答题卡上。

一、选择题(本大题共25个小题,每题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求)

1.下列资料中最能支持“北京人已经能够制作工具,知道使用火”这一结论的是

A.考古学家的研究和推论 B.遗址中出土的灰烬和烧骨

C.《人类学学报》杂志的研究 D.《山海经》中的神话传说

2.亚洲东部的中国,北面发展了小米种植的农业文化;南面,也就是长江以南,发展了稻米种植的农业文化。能够反映以上内容的是教材的

A.第2 课“原始农耕生活” B.第3课“远古的传说”

C.第4 课“夏商周的更替” D.第9课“秦统一中国”

3.上古时期的传说充满神奇的色彩。□的传说十分重要:一部分是禅让的故事;另一部分则是他在中原治水的故事。□中应填入的内容是

A.尧 B.舜

C.禹 D.鲧

4.二里头遗址是一个相当宏大的聚落遗址,聚落结构已经超越了农业村落,可以称得上是古代国家的首都了。这里的“古代国家”指的是

A.夏朝 B.商朝

C.西周 D.秦朝

5.周人统治东方,分封亲戚子弟,创建了一个前所未有的封建系统。周王是具有天命的领袖,诸侯经由周王才能上通天命。这一系统的显著特征是

A.贤德之人得到重用 B.等级制度十分严格

C.世袭制代替禅让制 D.杜绝贵族之间纷争

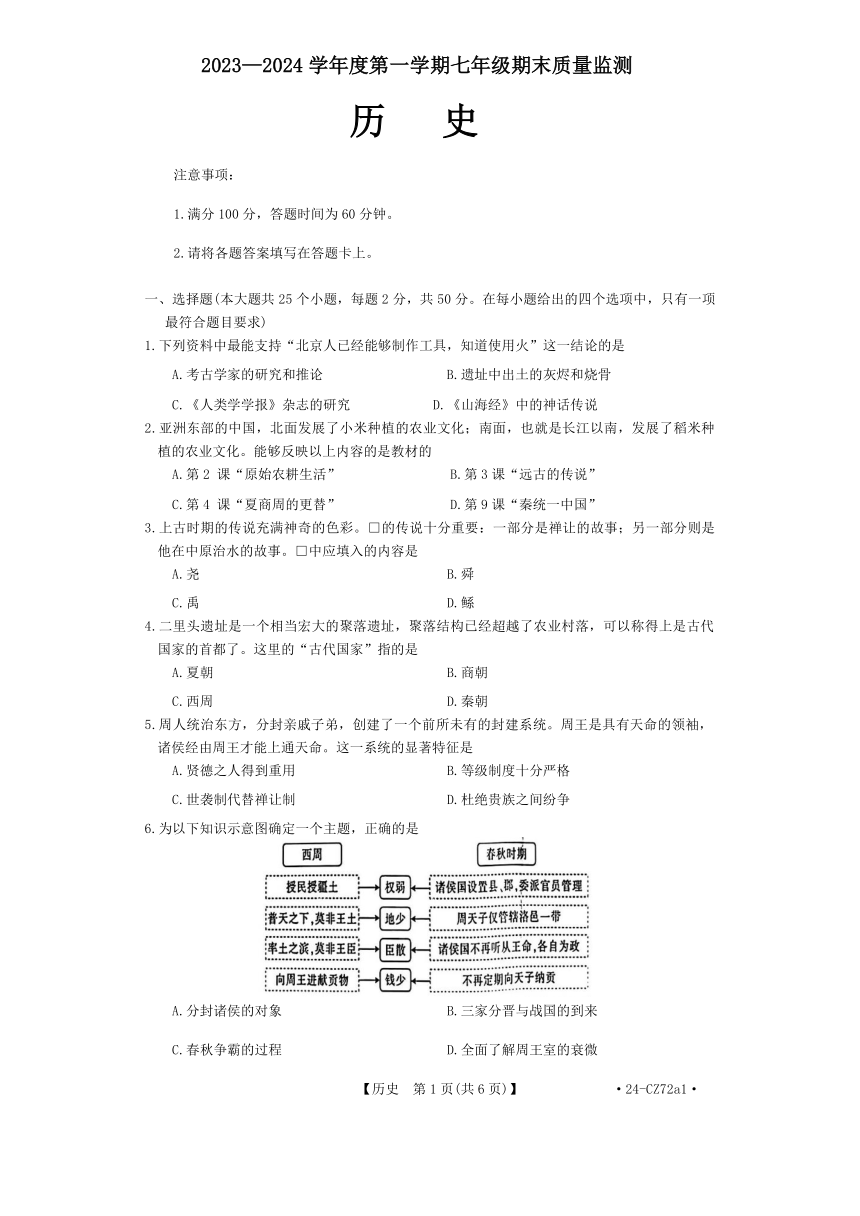

6.为以下知识示意图确定一个主题,正确的是

A.分封诸侯的对象 B.三家分晋与战国的到来

C.春秋争霸的过程 D.全面了解周王室的衰微

【历史 第1页(共6页)】 ·24-CZ72a1·

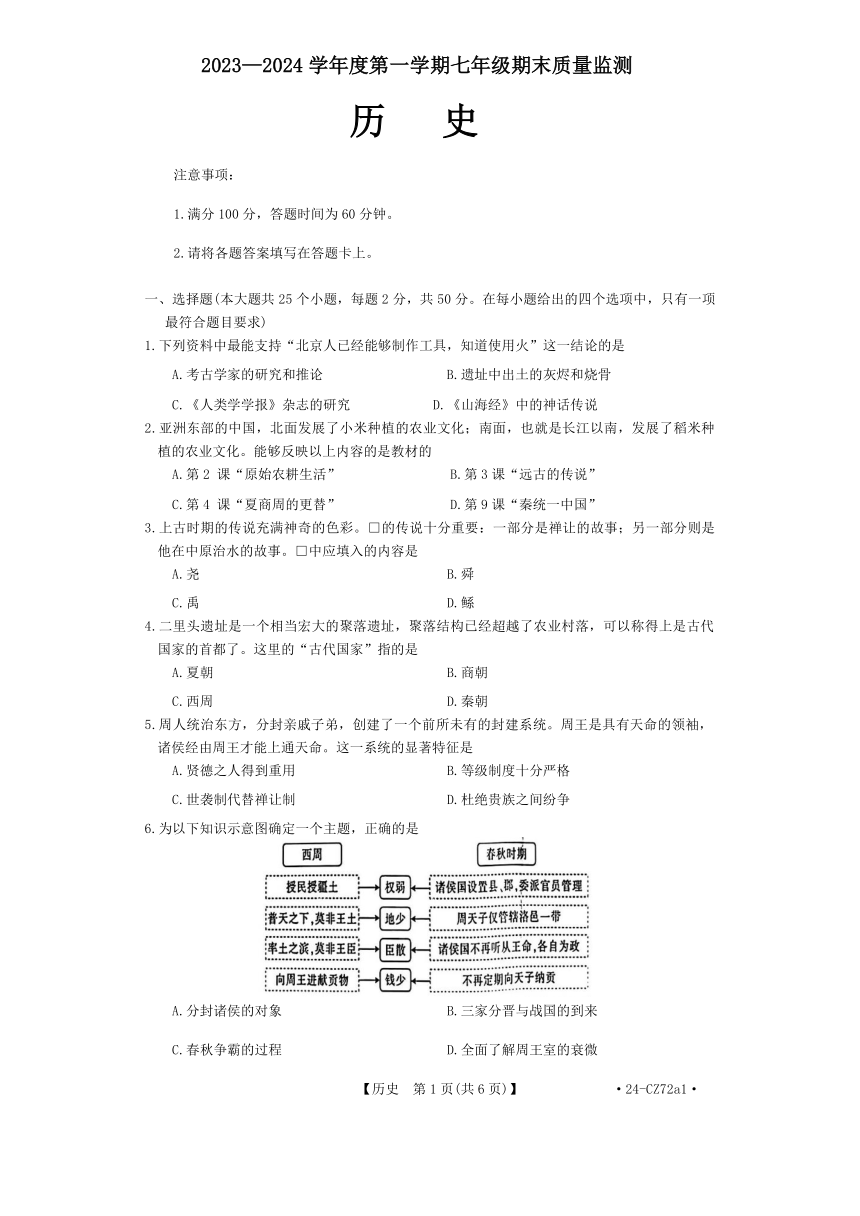

7.以下对下图所示战役及其相关成语解读正确的是

A.长平之战、卧薪尝胆 B.桂陵之战、围魏救赵

C.马陵之战、老马识途 D.长平之战、纸上谈兵

8.在他的眼里,有志者必须“修己”,即整顿自己,要具有爱心,只有提高了自己才能照顾天下人。“他”最有可能是

A.商鞅 B.孔子 C.孙武 D.韩非

9.《编年纪》是睡虎地秦墓竹简之一。它以年份为线索记录了墓主人的一生。右面材料是其中的一部分,其反映的战争是

A.秦的统一战争

B.春秋争霸

C.陈胜、吴广起义

D.楚汉之争

10.《全球通史:从史前史到21世纪》描述:“新皇帝废除此前的国王和诸侯,将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央任命,并向中央政府负责的官员。”上述材料描述的应该是

A.世袭制 B.分封制 C.郡县制 D.察举制

11.某历史短剧以“因法而兴”“以法弱民”“作法自缚”“酷法民反”四个微主题进行演绎。据此判断,这一历史短剧的主题是

A.战国时期的社会变化 B.秦朝的兴起与衰亡

C.百家争鸣的影响 D.封建君主专制确立

12.“汉文帝以他的仁德修身、治民、理诸侯和安四境,造就了人民之福、国家社稷之福,同时他本人由此赢得了千古赞颂。”这句话强调的是

A.统治者个人德行的重要作用 B.汉文帝是古代成就最高的皇帝

C.汉文帝时实现了大一统局面 D.汉文帝采纳主父偃的“推恩”建议

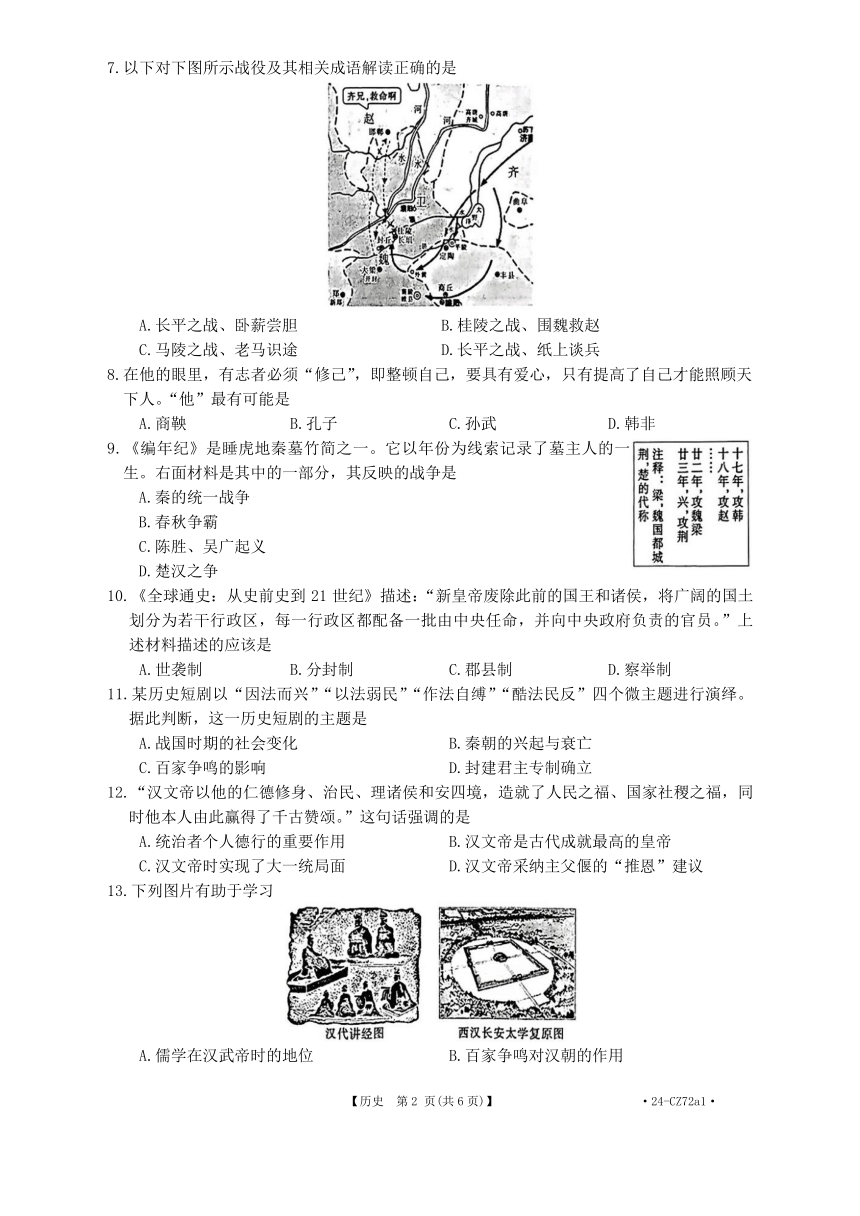

13.下列图片有助于学习

A.儒学在汉武帝时的地位 B.百家争鸣对汉朝的作用

【历史 第2 页(共6页)】 ·24-CZ72a1·

C.汉武帝从小只接受儒学 D.“推恩令”施行的背景

14.汉朝时期,匈奴地区有歌谣:失我焉支山,令我妇女无颜色;失我祁连山,使我六畜不蕃息。这一歌谣的出现反映了

A.秦长城发挥的巨大作用 B.汉朝疆域已达到祁连山

C.汉朝北击匈奴取得胜利 D.匈奴离开家园向西迁徙

15.季羡林先生曾说:“在世界上延续时间长、真正形成独立体系的文化只有四个——中国、印度、阿拉伯和西欧。这四大文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的新疆地区。其所以能够在这里汇流,则须归功于贯穿全区的丝绸之路。”这段话说明

A.陆上丝绸之路是东西方往来的唯一通道 B.中华文化是延续时间最长的文化体系

C.世界古老文化都发源于中国的新疆地区 D.丝绸之路使新疆地区融汇了世界文化

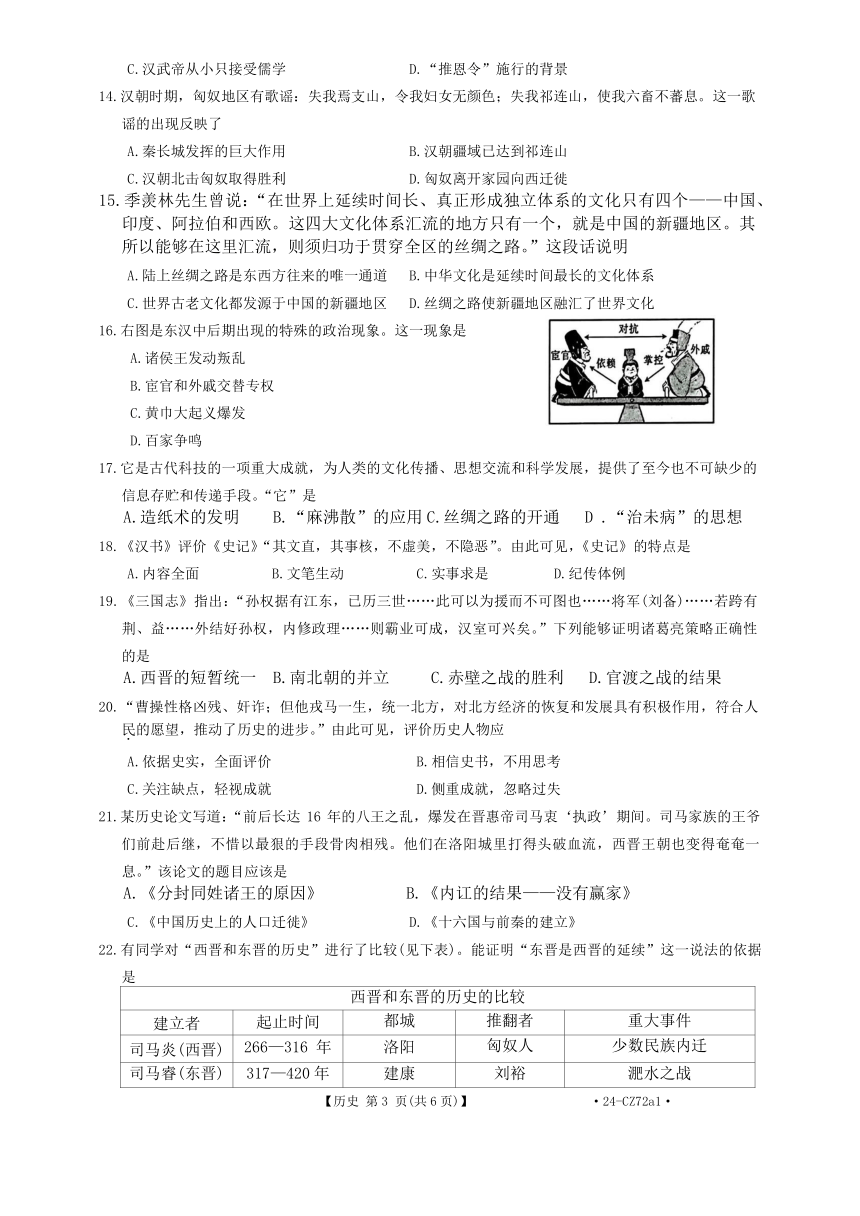

16.右图是东汉中后期出现的特殊的政治现象。这一现象是

A.诸侯王发动叛乱

B.宦官和外戚交替专权

C.黄巾大起义爆发

D.百家争鸣

17.它是古代科技的一项重大成就,为人类的文化传播、思想交流和科学发展,提供了至今也不可缺少的信息存贮和传递手段。“它”是

A.造纸术的发明 B.“麻沸散”的应用C.丝绸之路的开通 D .“治未病”的思想

18.《汉书》评价《史记》“其文直,其事核,不虚美,不隐恶”。由此可见,《史记》的特点是

A.内容全面 B.文笔生动 C.实事求是 D.纪传体例

19.《三国志》指出:“孙权据有江东,已历三世……此可以为援而不可图也……将军(刘备)……若跨有荆、益……外结好孙权,内修政理……则霸业可成,汉室可兴矣。”下列能够证明诸葛亮策略正确性的是

A.西晋的短暂统一 B.南北朝的并立 C.赤壁之战的胜利 D.官渡之战的结果

20.“曹操性格凶残、奸诈;但他戎马一生,统一北方,对北方经济的恢复和发展具有积极作用,符合人民的愿望,推动了历史的进步。”由此可见,评价历史人物应

A.依据史实,全面评价 B.相信史书,不用思考

C.关注缺点,轻视成就 D.侧重成就,忽略过失

21.某历史论文写道:“前后长达16年的八王之乱,爆发在晋惠帝司马衷‘执政’期间。司马家族的王爷们前赴后继,不惜以最狠的手段骨肉相残。他们在洛阳城里打得头破血流,西晋王朝也变得奄奄一息。”该论文的题目应该是

A.《分封同姓诸王的原因》 B.《内讧的结果——没有赢家》

C.《中国历史上的人口迁徙》 D.《十六国与前秦的建立》

22.有同学对“西晋和东晋的历史”进行了比较(见下表)。能证明“东晋是西晋的延续”这一说法的依据是

西晋和东晋的历史的比较

建立者 起止时间 都城 推翻者 重大事件

司马炎(西晋) 266—316 年 洛阳 匈奴人 少数民族内迁

司马睿(东晋) 317—420年 建康 刘裕 淝水之战

【历史 第3 页(共6页)】 ·24-CZ72a1·

A.都被少数民族所消灭 B.起止时间上的延续

C.都城都位于中原地区 D.建立者属于一个家族

23.下图所示的现象可以直接印证的是

A.江南经济发展的原因 B.少数民族内迁的背景

C.北魏统一北方的原因 D.东晋初期的北伐战争

24.孝文帝实行了大规模的汉化政策,包括推广汉语、禁用鲜卑语、推行汉服、改用汉字等。这些政策使得鲜卑族逐渐融入汉族,促进了中国历史上的民族交融与交流。以上内容可以充分说明孝文帝改革

A.通过推行汉化措施进行军队建设

B.利用汉族优秀文化实现北方统一

C.推行汉化措施促进中华民族发展

D.增进了北方各民族的民族独特性

25.右图所示的是“感受中国传统文化之悠久的书法”活动课的鉴赏、临摹内容。对此说法正确的一项是

A.王羲之的作品使书法成为艺术

B.西晋读书人以此为标准书体

C.这是东晋王羲之行书的代表作

D.作品体现了苍劲厚重的格局

二、非选择题(本大题共3个小题,26题 18分,27 题 14分,28题18分,共50分)

26.阅读材料,综合运用所学知识探究问题。(18分)

春秋战国时期,中国先人们的智慧得到全面迸发,中国的思想文化领域一片繁荣。

材料一 春秋战国时期是哲人辈出的时代,又是中国古代文化思想兴盛和发展的重要时期。国家靠什么治理,需要建立怎样的社会秩序……围绕这些问题,诸子各派纷纷亮出自己的观点,各抒己见,争鸣辩论,为后世留下了一座极为丰富珍贵的思想宝库。

—摘编自《中外历史纲要》(上)

(1)据材料一,指出“百家争鸣”各学派争论的共同问题,(2分)并结合所学知识,分析这一局面的深远影响。(4分)

【历史 第4页(共6页)】 ·24-CZ72a1·

材料二

思想派别 中共二十大报告关键词 观点衔接

儒家 发展素质教育,促进教育公平 “有教无类”

① 坚持全面依法治国,推进法治中国建设 以法治国

儒家 弘扬中华传统美德 ②

江山就是人民,人民就是江山

③ 绿水青山就是金山银山 顺应自然

墨家 促进世界和平与发展,构建人类命运共同体 ④

(2)结合所学知识,依据相关提示在材料二中的序号处填写正确的内容。(8分)

(3)综合上述材料和问题,简要说明传承中国古代思想文化的必要性。(4分)

27.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美矣!

—摘编自班固《汉书·景帝纪》

(1)据材料一,指出汉初统治者实行的政策,(2分)并分析“汉言文景,美矣”的原因。(2分)

材料二 建武六年(建武元年为公元25年)六月,光武帝曰:“今百姓遭难,户口耗少,而县官吏职所置尚繁……省减吏员,县国不足置长吏可并合者……”于是条奏并省四百余县,吏职减损,十置其一。建武七年三月,光武帝曰:“今国有众军……宜且罢轻车、骑士、材官………令还复民伍。”

—摘编自范晔《后汉书·光武帝纪》

(2)据材料二,指出建武六年是公元多少年,(2分)并归纳光武帝采取的措施。(4分)

【历史 第5页(共6页)】 ·24-CZ72a1·

(3)综合上述材料和问题,评价以上帝王采用的相关政策的共同作用。(4分)

28.阅读材料,完成下列要求。(18分)

某历史兴趣小组对中国古代历史上的战争进行了研学活动。

【资源共享】

材料一 十一月十二日这一天傍晚,南风起,及至午夜风急,黄盖以准备的船舰出发,顺风驶向曹船。到了江中心,黄盖率众兵高呼:“降焉!”曹军官兵毫无戒备。离曹军二里许,黄盖令点燃柴草,同时发火,船如离箭,烧尽北船,延及岸上各营。 南岸的孙军主力船队乘机擂鼓前进,同时刘备也向乌林进发。曹操见败局无法挽救,当即自焚余船,引军退走。曹操退出北方,再未有机会如此大规模南下荆州。 材料二 苻坚在寿阳城头眺望,见晋军军容整齐,不由得心中大惊。面对晋军的严阵以待,苻坚不敢贸然出击,派遣曾是晋朝的降将朱序渡河劝降。但朱序到达河东岸之后,不但没有进行劝降,反而尽以秦军虚实相告。东晋将领以精兵数万,在岸边列阵迎战。 决战伊始秦兵阵脚大乱,争相后退。秦军全军溃散,苻坚制止不住,又被渡河的晋军射伤,昼夜不敢停息奔回洛阳。出发前的百万人马只剩下十几万人。

—上述材料均摘编自李伯钦、李肇翔主编《中国通史 卷四》

(1)据材料一、二,分别写出材料所叙述的战役和交战双方。(8分)

【思维共鸣】

同学们研讨后发现,材料所述战役有很多类似的现象。

(2)据材料一、二,围绕“迎战的一方”总结其共同点。(6分)

(3)据材料并结合所学知识,分析以上相关战役对“失败一方”产生的影响。(4分)

【历史 第6页(共6页)】 ·24-CZ72a1·

2023—2024学年度第一学期七年级期末质量监测

历史参考答案

1. B 2. A 3. C 4. A 5. B 6. D 7. B 8. B 9. A 10. C 11. B 12. A 13. A 14. C15. D 16. B 17. A 18. C 19. C 20. A 21. B 22. D 23. A 24. C 25. C

26.(18分)

(1)共同问题:国家靠什么治理,需要建立怎样的社会秩序。(2分)深远影响:促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。(4分)

(2)①法家;(2分)②仁者爱人,以德治国,“仁政”;(2分,答出其中一点即可)③道家;(2分)④“兼爱”“非攻”。 (2分)

(3)必要性:有利于认识和进一步了解我国的悠久历史;有利于继承和弘扬中国古代优秀的思想文化;有利于提高思想认识,提升自身素质;有利于增强文化自信;有利于培养民族的自豪感;等等。(4分,答出其中两点即可,其他答案符合题意也可)

27.(14分)

(1)政策:休养生息政策。(2分)原因:文景时期,政治清明,经济发展,人民生活安定,国力有了极大的增强。(2分)

(2)公元 30年。(2分)措施:裁并400多个县;裁减大量官员;复员士兵和军官。(4分,答出其中两点即可)

(3)共同作用:有利于减轻人民徭役负担和国家财政负担;有利于社会经济的发展和社会的稳定;有利于政权的巩固;等等。(4分,答出其中两点即可)

28.(18分)

(1)战役:赤壁之战;淝水之战。(4分)交战双方:曹操,孙权、刘备;前秦,东晋。(4分)

(2)共同点:都作了精心的准备;战役进行中都采取了恰当的策略;都以弱胜强;都抓住对手的麻痹大意等缺点;等等。(6分,答出其中两点即可)

(3)影响:实力遭到削弱;统一全国的目标没有实现。(4分,其他答案符合题意也可)

历 史

注意事项:

1.满分100分,答题时间为60分钟。

2.请将各题答案填写在答题卡上。

一、选择题(本大题共25个小题,每题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求)

1.下列资料中最能支持“北京人已经能够制作工具,知道使用火”这一结论的是

A.考古学家的研究和推论 B.遗址中出土的灰烬和烧骨

C.《人类学学报》杂志的研究 D.《山海经》中的神话传说

2.亚洲东部的中国,北面发展了小米种植的农业文化;南面,也就是长江以南,发展了稻米种植的农业文化。能够反映以上内容的是教材的

A.第2 课“原始农耕生活” B.第3课“远古的传说”

C.第4 课“夏商周的更替” D.第9课“秦统一中国”

3.上古时期的传说充满神奇的色彩。□的传说十分重要:一部分是禅让的故事;另一部分则是他在中原治水的故事。□中应填入的内容是

A.尧 B.舜

C.禹 D.鲧

4.二里头遗址是一个相当宏大的聚落遗址,聚落结构已经超越了农业村落,可以称得上是古代国家的首都了。这里的“古代国家”指的是

A.夏朝 B.商朝

C.西周 D.秦朝

5.周人统治东方,分封亲戚子弟,创建了一个前所未有的封建系统。周王是具有天命的领袖,诸侯经由周王才能上通天命。这一系统的显著特征是

A.贤德之人得到重用 B.等级制度十分严格

C.世袭制代替禅让制 D.杜绝贵族之间纷争

6.为以下知识示意图确定一个主题,正确的是

A.分封诸侯的对象 B.三家分晋与战国的到来

C.春秋争霸的过程 D.全面了解周王室的衰微

【历史 第1页(共6页)】 ·24-CZ72a1·

7.以下对下图所示战役及其相关成语解读正确的是

A.长平之战、卧薪尝胆 B.桂陵之战、围魏救赵

C.马陵之战、老马识途 D.长平之战、纸上谈兵

8.在他的眼里,有志者必须“修己”,即整顿自己,要具有爱心,只有提高了自己才能照顾天下人。“他”最有可能是

A.商鞅 B.孔子 C.孙武 D.韩非

9.《编年纪》是睡虎地秦墓竹简之一。它以年份为线索记录了墓主人的一生。右面材料是其中的一部分,其反映的战争是

A.秦的统一战争

B.春秋争霸

C.陈胜、吴广起义

D.楚汉之争

10.《全球通史:从史前史到21世纪》描述:“新皇帝废除此前的国王和诸侯,将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央任命,并向中央政府负责的官员。”上述材料描述的应该是

A.世袭制 B.分封制 C.郡县制 D.察举制

11.某历史短剧以“因法而兴”“以法弱民”“作法自缚”“酷法民反”四个微主题进行演绎。据此判断,这一历史短剧的主题是

A.战国时期的社会变化 B.秦朝的兴起与衰亡

C.百家争鸣的影响 D.封建君主专制确立

12.“汉文帝以他的仁德修身、治民、理诸侯和安四境,造就了人民之福、国家社稷之福,同时他本人由此赢得了千古赞颂。”这句话强调的是

A.统治者个人德行的重要作用 B.汉文帝是古代成就最高的皇帝

C.汉文帝时实现了大一统局面 D.汉文帝采纳主父偃的“推恩”建议

13.下列图片有助于学习

A.儒学在汉武帝时的地位 B.百家争鸣对汉朝的作用

【历史 第2 页(共6页)】 ·24-CZ72a1·

C.汉武帝从小只接受儒学 D.“推恩令”施行的背景

14.汉朝时期,匈奴地区有歌谣:失我焉支山,令我妇女无颜色;失我祁连山,使我六畜不蕃息。这一歌谣的出现反映了

A.秦长城发挥的巨大作用 B.汉朝疆域已达到祁连山

C.汉朝北击匈奴取得胜利 D.匈奴离开家园向西迁徙

15.季羡林先生曾说:“在世界上延续时间长、真正形成独立体系的文化只有四个——中国、印度、阿拉伯和西欧。这四大文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的新疆地区。其所以能够在这里汇流,则须归功于贯穿全区的丝绸之路。”这段话说明

A.陆上丝绸之路是东西方往来的唯一通道 B.中华文化是延续时间最长的文化体系

C.世界古老文化都发源于中国的新疆地区 D.丝绸之路使新疆地区融汇了世界文化

16.右图是东汉中后期出现的特殊的政治现象。这一现象是

A.诸侯王发动叛乱

B.宦官和外戚交替专权

C.黄巾大起义爆发

D.百家争鸣

17.它是古代科技的一项重大成就,为人类的文化传播、思想交流和科学发展,提供了至今也不可缺少的信息存贮和传递手段。“它”是

A.造纸术的发明 B.“麻沸散”的应用C.丝绸之路的开通 D .“治未病”的思想

18.《汉书》评价《史记》“其文直,其事核,不虚美,不隐恶”。由此可见,《史记》的特点是

A.内容全面 B.文笔生动 C.实事求是 D.纪传体例

19.《三国志》指出:“孙权据有江东,已历三世……此可以为援而不可图也……将军(刘备)……若跨有荆、益……外结好孙权,内修政理……则霸业可成,汉室可兴矣。”下列能够证明诸葛亮策略正确性的是

A.西晋的短暂统一 B.南北朝的并立 C.赤壁之战的胜利 D.官渡之战的结果

20.“曹操性格凶残、奸诈;但他戎马一生,统一北方,对北方经济的恢复和发展具有积极作用,符合人民的愿望,推动了历史的进步。”由此可见,评价历史人物应

A.依据史实,全面评价 B.相信史书,不用思考

C.关注缺点,轻视成就 D.侧重成就,忽略过失

21.某历史论文写道:“前后长达16年的八王之乱,爆发在晋惠帝司马衷‘执政’期间。司马家族的王爷们前赴后继,不惜以最狠的手段骨肉相残。他们在洛阳城里打得头破血流,西晋王朝也变得奄奄一息。”该论文的题目应该是

A.《分封同姓诸王的原因》 B.《内讧的结果——没有赢家》

C.《中国历史上的人口迁徙》 D.《十六国与前秦的建立》

22.有同学对“西晋和东晋的历史”进行了比较(见下表)。能证明“东晋是西晋的延续”这一说法的依据是

西晋和东晋的历史的比较

建立者 起止时间 都城 推翻者 重大事件

司马炎(西晋) 266—316 年 洛阳 匈奴人 少数民族内迁

司马睿(东晋) 317—420年 建康 刘裕 淝水之战

【历史 第3 页(共6页)】 ·24-CZ72a1·

A.都被少数民族所消灭 B.起止时间上的延续

C.都城都位于中原地区 D.建立者属于一个家族

23.下图所示的现象可以直接印证的是

A.江南经济发展的原因 B.少数民族内迁的背景

C.北魏统一北方的原因 D.东晋初期的北伐战争

24.孝文帝实行了大规模的汉化政策,包括推广汉语、禁用鲜卑语、推行汉服、改用汉字等。这些政策使得鲜卑族逐渐融入汉族,促进了中国历史上的民族交融与交流。以上内容可以充分说明孝文帝改革

A.通过推行汉化措施进行军队建设

B.利用汉族优秀文化实现北方统一

C.推行汉化措施促进中华民族发展

D.增进了北方各民族的民族独特性

25.右图所示的是“感受中国传统文化之悠久的书法”活动课的鉴赏、临摹内容。对此说法正确的一项是

A.王羲之的作品使书法成为艺术

B.西晋读书人以此为标准书体

C.这是东晋王羲之行书的代表作

D.作品体现了苍劲厚重的格局

二、非选择题(本大题共3个小题,26题 18分,27 题 14分,28题18分,共50分)

26.阅读材料,综合运用所学知识探究问题。(18分)

春秋战国时期,中国先人们的智慧得到全面迸发,中国的思想文化领域一片繁荣。

材料一 春秋战国时期是哲人辈出的时代,又是中国古代文化思想兴盛和发展的重要时期。国家靠什么治理,需要建立怎样的社会秩序……围绕这些问题,诸子各派纷纷亮出自己的观点,各抒己见,争鸣辩论,为后世留下了一座极为丰富珍贵的思想宝库。

—摘编自《中外历史纲要》(上)

(1)据材料一,指出“百家争鸣”各学派争论的共同问题,(2分)并结合所学知识,分析这一局面的深远影响。(4分)

【历史 第4页(共6页)】 ·24-CZ72a1·

材料二

思想派别 中共二十大报告关键词 观点衔接

儒家 发展素质教育,促进教育公平 “有教无类”

① 坚持全面依法治国,推进法治中国建设 以法治国

儒家 弘扬中华传统美德 ②

江山就是人民,人民就是江山

③ 绿水青山就是金山银山 顺应自然

墨家 促进世界和平与发展,构建人类命运共同体 ④

(2)结合所学知识,依据相关提示在材料二中的序号处填写正确的内容。(8分)

(3)综合上述材料和问题,简要说明传承中国古代思想文化的必要性。(4分)

27.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美矣!

—摘编自班固《汉书·景帝纪》

(1)据材料一,指出汉初统治者实行的政策,(2分)并分析“汉言文景,美矣”的原因。(2分)

材料二 建武六年(建武元年为公元25年)六月,光武帝曰:“今百姓遭难,户口耗少,而县官吏职所置尚繁……省减吏员,县国不足置长吏可并合者……”于是条奏并省四百余县,吏职减损,十置其一。建武七年三月,光武帝曰:“今国有众军……宜且罢轻车、骑士、材官………令还复民伍。”

—摘编自范晔《后汉书·光武帝纪》

(2)据材料二,指出建武六年是公元多少年,(2分)并归纳光武帝采取的措施。(4分)

【历史 第5页(共6页)】 ·24-CZ72a1·

(3)综合上述材料和问题,评价以上帝王采用的相关政策的共同作用。(4分)

28.阅读材料,完成下列要求。(18分)

某历史兴趣小组对中国古代历史上的战争进行了研学活动。

【资源共享】

材料一 十一月十二日这一天傍晚,南风起,及至午夜风急,黄盖以准备的船舰出发,顺风驶向曹船。到了江中心,黄盖率众兵高呼:“降焉!”曹军官兵毫无戒备。离曹军二里许,黄盖令点燃柴草,同时发火,船如离箭,烧尽北船,延及岸上各营。 南岸的孙军主力船队乘机擂鼓前进,同时刘备也向乌林进发。曹操见败局无法挽救,当即自焚余船,引军退走。曹操退出北方,再未有机会如此大规模南下荆州。 材料二 苻坚在寿阳城头眺望,见晋军军容整齐,不由得心中大惊。面对晋军的严阵以待,苻坚不敢贸然出击,派遣曾是晋朝的降将朱序渡河劝降。但朱序到达河东岸之后,不但没有进行劝降,反而尽以秦军虚实相告。东晋将领以精兵数万,在岸边列阵迎战。 决战伊始秦兵阵脚大乱,争相后退。秦军全军溃散,苻坚制止不住,又被渡河的晋军射伤,昼夜不敢停息奔回洛阳。出发前的百万人马只剩下十几万人。

—上述材料均摘编自李伯钦、李肇翔主编《中国通史 卷四》

(1)据材料一、二,分别写出材料所叙述的战役和交战双方。(8分)

【思维共鸣】

同学们研讨后发现,材料所述战役有很多类似的现象。

(2)据材料一、二,围绕“迎战的一方”总结其共同点。(6分)

(3)据材料并结合所学知识,分析以上相关战役对“失败一方”产生的影响。(4分)

【历史 第6页(共6页)】 ·24-CZ72a1·

2023—2024学年度第一学期七年级期末质量监测

历史参考答案

1. B 2. A 3. C 4. A 5. B 6. D 7. B 8. B 9. A 10. C 11. B 12. A 13. A 14. C15. D 16. B 17. A 18. C 19. C 20. A 21. B 22. D 23. A 24. C 25. C

26.(18分)

(1)共同问题:国家靠什么治理,需要建立怎样的社会秩序。(2分)深远影响:促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。(4分)

(2)①法家;(2分)②仁者爱人,以德治国,“仁政”;(2分,答出其中一点即可)③道家;(2分)④“兼爱”“非攻”。 (2分)

(3)必要性:有利于认识和进一步了解我国的悠久历史;有利于继承和弘扬中国古代优秀的思想文化;有利于提高思想认识,提升自身素质;有利于增强文化自信;有利于培养民族的自豪感;等等。(4分,答出其中两点即可,其他答案符合题意也可)

27.(14分)

(1)政策:休养生息政策。(2分)原因:文景时期,政治清明,经济发展,人民生活安定,国力有了极大的增强。(2分)

(2)公元 30年。(2分)措施:裁并400多个县;裁减大量官员;复员士兵和军官。(4分,答出其中两点即可)

(3)共同作用:有利于减轻人民徭役负担和国家财政负担;有利于社会经济的发展和社会的稳定;有利于政权的巩固;等等。(4分,答出其中两点即可)

28.(18分)

(1)战役:赤壁之战;淝水之战。(4分)交战双方:曹操,孙权、刘备;前秦,东晋。(4分)

(2)共同点:都作了精心的准备;战役进行中都采取了恰当的策略;都以弱胜强;都抓住对手的麻痹大意等缺点;等等。(6分,答出其中两点即可)

(3)影响:实力遭到削弱;统一全国的目标没有实现。(4分,其他答案符合题意也可)

同课章节目录