辽宁省铁岭市铁岭县2023-2024学年七年级上学期期末历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 辽宁省铁岭市铁岭县2023-2024学年七年级上学期期末历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 839.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-21 20:12:42 | ||

图片预览

文档简介

2023—2024学年度(上)期末质量监测七年级历史试卷

一、单项选择题(请把正确答案的序号填在题后括号内,每小题3分,共45分。)

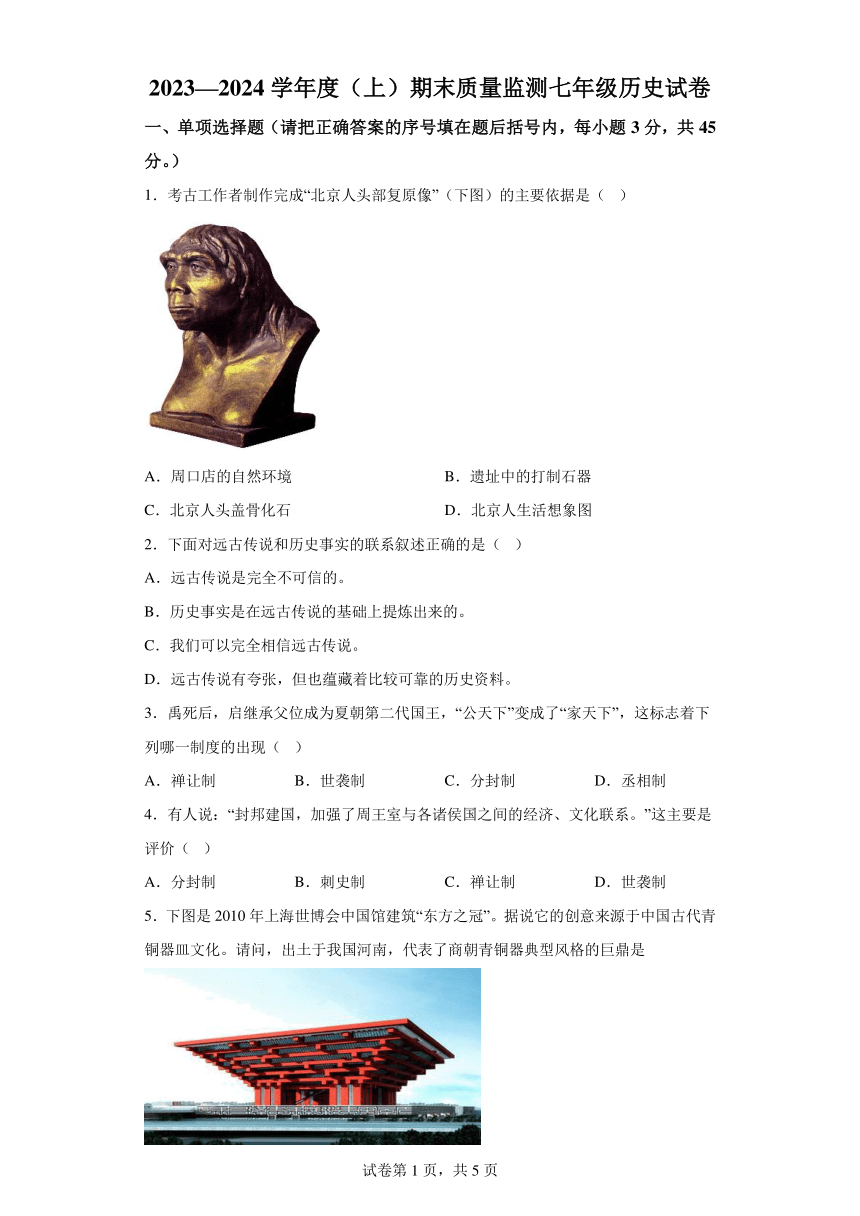

1.考古工作者制作完成“北京人头部复原像”(下图)的主要依据是( )

A.周口店的自然环境 B.遗址中的打制石器

C.北京人头盖骨化石 D.北京人生活想象图

2.下面对远古传说和历史事实的联系叙述正确的是( )

A.远古传说是完全不可信的。

B.历史事实是在远古传说的基础上提炼出来的。

C.我们可以完全相信远古传说。

D.远古传说有夸张,但也蕴藏着比较可靠的历史资料。

3.禹死后,启继承父位成为夏朝第二代国王,“公天下”变成了“家天下”,这标志着下列哪一制度的出现( )

A.禅让制 B.世袭制 C.分封制 D.丞相制

4.有人说:“封邦建国,加强了周王室与各诸侯国之间的经济、文化联系。”这主要是评价( )

A.分封制 B.刺史制 C.禅让制 D.世袭制

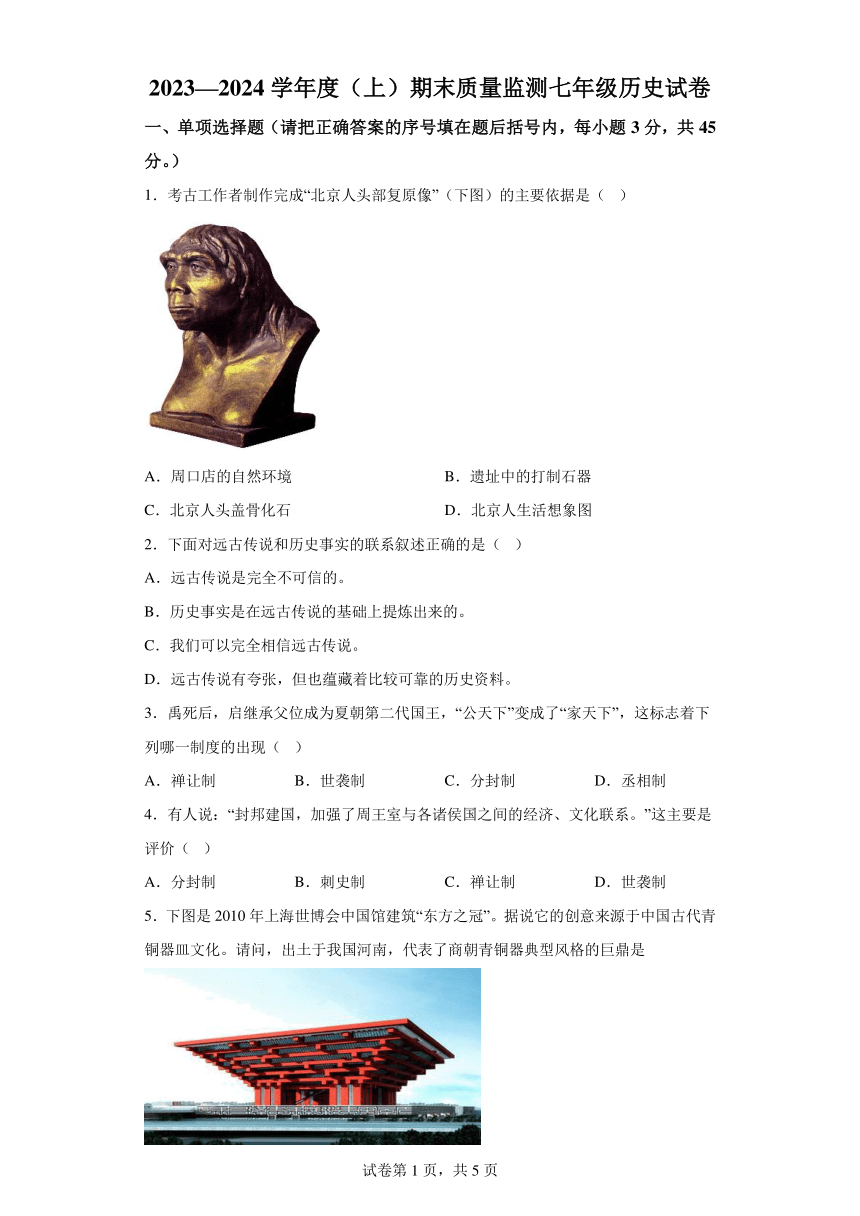

5.下图是2010年上海世博会中国馆建筑“东方之冠”。据说它的创意来源于中国古代青铜器皿文化。请问,出土于我国河南,代表了商朝青铜器典型风格的巨鼎是

A.司母戊鼎 B.青铜立人像 C.青铜神树 D.四羊方尊

6.唐代诗人胡曾在《咏史诗·流沙》中写道:“七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家。”此诗句反映了哪一历史时期的社会状况( )

A.商周时期 B.战国时期 C.春秋时期 D.秦汉时期

7.中国古代为加强对全国的统治,创立了大一统的中央集权的政治制度是在( )

A.秦朝时期 B.西汉时期 C.东汉时期 D.南北朝时期

8.在评论秦朝的灭亡时,历史学家张岂之说:“秦始皇忘记了最主要的事:民心和民力。”以下最能论证此观点的是

A.兼并六国,完成统一 B.自称“始皇帝”,拥有无上权威

C.焚书坑儒,修筑长城 D.中央政权机构由丞相、太尉、御史大夫统领

9.《汉书·食货志》记载:西汉初“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。为了解决问题,汉初统治者实行

A.盐铁专卖 B.奖励耕织 C.严刑峻法 D.休养生息

10.小明在学习完某个朝代的历史大事后,制作了一条知识线索(如下图所示)。小明刚学习完的朝代是( )

A.秦朝 B.西汉 C.东汉 D.西晋

11.下列属于司马迁的著作是( )

A.《论语》 B.《资治通鉴》 C.《伤寒杂病论》 D.《史记》

12.据记载,东汉时期,南方部分地区百姓还不知道牛耕,到了两晋南朝时,牛耕在南方已经相当普及。这种局面的改变,主要得益于( )

A.地理自然环境的变化 B.南方民族大融合

C.南方饮食结构的变化 D.中原人口的南迁

13.关于赤壁之战的影响,下列说法正确的是( )

A.为三国鼎立局面的形成奠定基础 B.交战双方为曹操军队和袁绍军队

C.为曹操统一北方奠定基础 D.导致了前秦的瓦解和北方的再度分裂

14.“西晋,一个骤起骤灭的统一政权,其盛衰兴亡耐人寻味”。下列事件标志着西晋王朝由盛转衰的是

A.石崇、王恺斗富 B.北方游牧民族内迁 C.中原人口南迁 D.八王之乱

15.把圆周率精确到小数点以后的第七位数字的科学家是( )

A.张衡 B.祖冲之 C.王羲之 D.顾恺之

二、非选择题(本题3小题,16题18分,17题18分,18题19分,共55分)

16.我国从秦朝开始建立起了统一的多民族国家,两汉时期统一多民族国家得到进一步的巩固和发展。阅读材料,完成下列问题。

【万事开基】材料一:秦国以秋风扫落叶之势,消灭了韩、赵、魏、楚、燕、齐,是谓“六王毕,四海一”。因此也被史学家称为“万事开基”。秦朝废除了周代的政治制度,将全国划分为36郡,后来又增设了闽中、南海、桂林、象郡等四郡,郡守和县令都由朝廷任免。

(1)结合所学知识,指出材料中的“六王毕,四海一”的基本含义。根据材料指出秦朝在地方上实行的政治制度的名称。

【盛世景象】材料二:汉文帝和汉景帝注重农业生产,提倡以农为本……文景时期,政治清明,经济发展,人民生活安定。当时的国力有了很大的增强,国家积累了大量的钱粮,库存的粮食和铜钱非常充盈。

(2)材料中的盛世景象被称为什么?这两位皇帝的统治对汉武帝时期的大一统有什么影响。

【思想统一】材料三:董仲舒把儒家思想和当时的社会需要相结合,并吸收了其他学派的理论,创建了一个以儒学为核心的新的思想体系,深得汉武帝的赞赏。

(3)依据材料三和所学知识,汉武帝在思想上采取的巩固大一统的措施是什么?

【经济举措】材料四:“五铢钱”是汉武帝元狩五年(公元前118年)为替代汉初多而滥、杂而劣导致“钱轻物重”的半两钱而始铸的,中经两汉三国南北朝等,一直流通到大唐高祖武德四年(公元621年)才被通宝钱替代。

——摘自《“五铢钱”的历史》

(4)依据材料分析汉武帝铸造“五铢钱”的背景。除此之外,汉武帝在经济上还采取了哪些巩固统一的举措?(写出两点即可)

【中外交往】材料五:西汉以来,一条横贯欧亚大陆的通道上,五彩的丝绸、精美的瓷器和名贵的香料贸易络绎不绝。

——摘自《中西贸易史》

(5)材料五中的“横贯欧亚大陆的通道”指的是什么?其开通有何历史意义?

17.七年级(1)班的同学在学习完先秦历史之后,开展了一次主题为“中华文明,光芒四射”的擂台赛,分为农耕篇、思想篇、科技篇、文化篇、艺术篇几个模块来进行考查,现在大家邀请你参加,请你回答下列问题。

【模块一农耕篇】

(1)发源于黄河流域和长江流域的中华文明源远流长,成就辉煌。请你写出这两大流域农耕文明的代表。

【模块二思想篇】

(2)春秋战国时期,思想领域出现了“熠熠生辉”的局面,它奠定了整个封建时代文化的基础,对中国古代文化有着非常深刻的影响。人们把这种局面叫什么?当时在政治上主张无为而治,强调治国要顺应自然和民心的是哪一学派的思想?

【模块三科技篇】

(3)我国古代科技一直处于世界领先水平。汉代有一项发明既能体现“变废为宝”的理念,又为文化的交流和保存提供了重要条件。这项发明是什么?为此项发明做出突出贡献的人物是谁?

【模块四文化篇】

(4)文字是传承文化的重要载体。我国有文字可考的历史是从哪个朝代开始的?秦朝时期作为标准文字颁行天下的是什么字体?

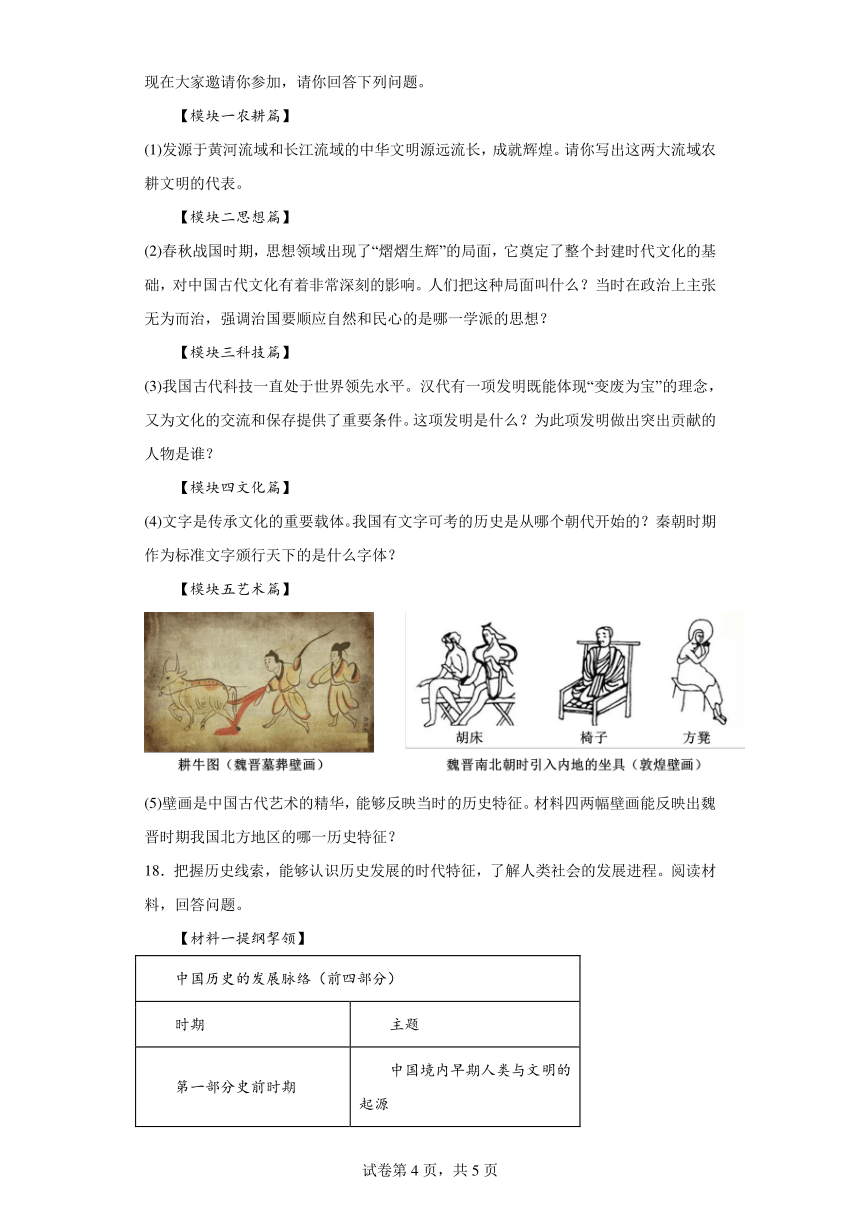

【模块五艺术篇】

(5)壁画是中国古代艺术的精华,能够反映当时的历史特征。材料四两幅壁画能反映出魏晋时期我国北方地区的哪一历史特征?

18.把握历史线索,能够认识历史发展的时代特征,了解人类社会的发展进程。阅读材料,回答问题。

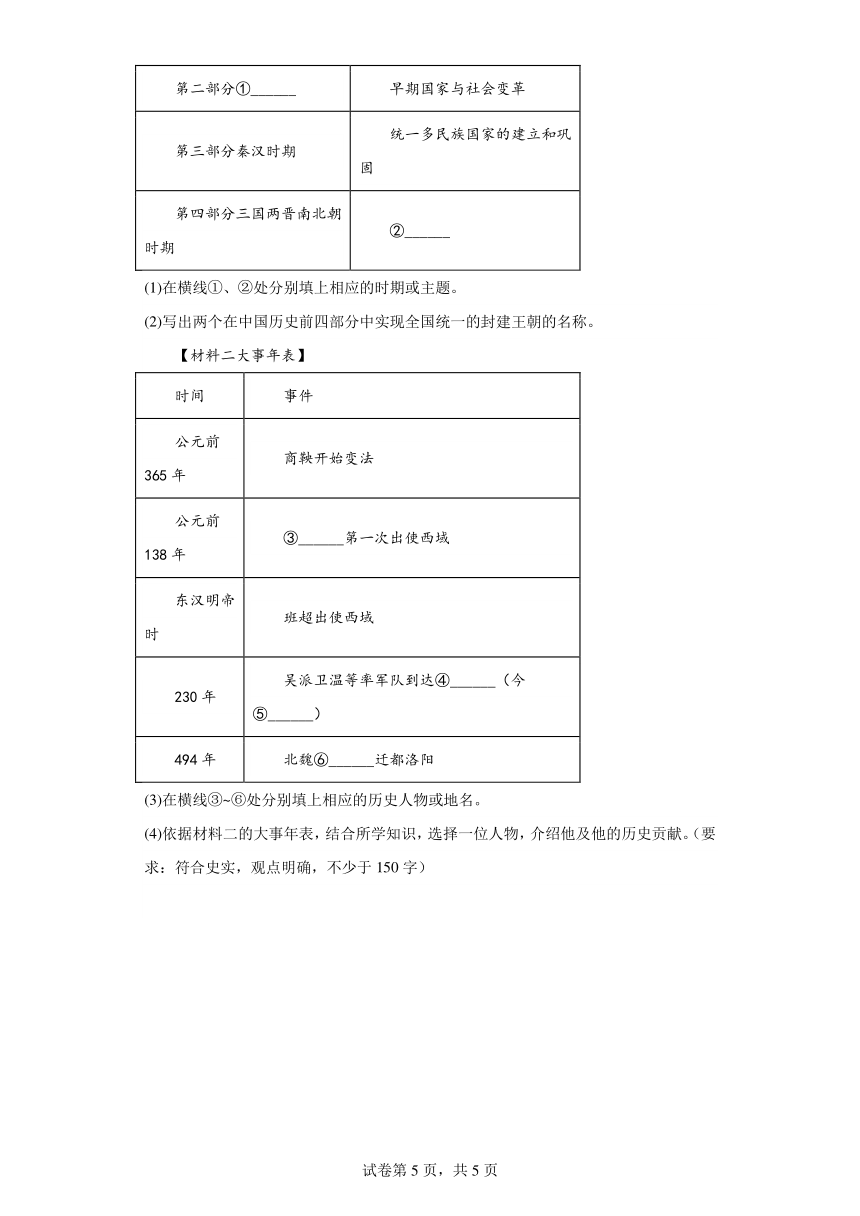

【材料一提纲挈领】

中国历史的发展脉络(前四部分)

时期 主题

第一部分史前时期 中国境内早期人类与文明的起源

第二部分①______ 早期国家与社会变革

第三部分秦汉时期 统一多民族国家的建立和巩固

第四部分三国两晋南北朝时期 ②______

(1)在横线①、②处分别填上相应的时期或主题。

(2)写出两个在中国历史前四部分中实现全国统一的封建王朝的名称。

【材料二大事年表】

时间 事件

公元前365年 商鞅开始变法

公元前138年 ③______第一次出使西域

东汉明帝时 班超出使西域

230年 吴派卫温等率军队到达④______(今⑤______)

494年 北魏⑥______迁都洛阳

(3)在横线③~⑥处分别填上相应的历史人物或地名。

(4)依据材料二的大事年表,结合所学知识,选择一位人物,介绍他及他的历史贡献。(要求:符合史实,观点明确,不少于150字)

试卷第2页,共5页

试卷第1页,共5页

1.C

【详解】依据材料“北京人头部复原像”,结合所学知识可知:北京人头部仍保留着不少原始特征。北京人生活在距今约七十万年至二十万年的北京西南周口店的山洞里,北京人还保留了猿的某些特征,使用打制的石器,过群居生活。根据北京人的头盖骨化石可以复原北京人头像,即依据考古挖掘来进行历史研究,C项正确;周口店的自然环境和遗址中发现的打制石器为复原北京人的生活状况提供了重要证据,不是制作“北京人复原头像”的主要依据,排除AB项;北京人生活想象图不具备科学依据,排除D项。故选C项。

2.D

【详解】据所学知识可知,远古传说有夸张,但也蕴藏着比较可靠的历史资料,D项正确;远古传说往往是经过口头传承和演绎的,随着时间的推移,其中的内容可能会发生改变和扭曲,但同时远古传说也可以为历史史实提供补充和解释,通过考古学的研究也可以验证其中的一些内容。因此远古传说不可尽信,也不能全然不信,要结合考古有甄别的选择使用,排除AC项;历史事实是曾经真实发生的事件,排除B项。故选D项。

3.B

【详解】依据“启继承父位成为夏朝第二代国王”并结合所学知识可知,禹死后,启继承父位,“公天下”变成了“家天下”。从此,王位世袭制代替禅让制,B项正确;禅让制是原始社会民主推选首领的一种制度,排除A项;分封制属于地方制度,与权力继承无关,排除C项;丞相是辅助君主统治的官员,与题不符,排除D项。故选B项。

4.A

【详解】根据“封邦建国,加强了周王室与各诸侯国之间的经济、文化联系”并结合所学可知,为了巩固统治,西周实行分封制,周天子把土地和平民、奴隶,分给亲属、功臣等,封他们为诸侯。诸侯必须服从周天子的命令,向周天子交纳贡品,平时镇守疆土,战时随天子作战,分封制下“封邦建国”,形成诸侯国,A项正确;汉武帝于元封五年分全国为十三部州,各部始置刺史一人。刺史受命于中央,不具备地区管理自主权,排除B项;禅让制和世袭制是权利与财产等继承制度,与题不符,排除CD项。故选A项。

5.A

【详解】根据所学知识可知,到商代后期,青铜铸造业不仅规模宏大,而且组织严密,分工细致,能够铸造出大型器物。如司母戊鼎,是迄今世界上出土的最重的青铜器,重达832.84千克,与题干“巨鼎”相符,故A项正确;青铜立人像和青铜神树属于“三星堆”文化的代表,是商周时期成都平原上盛行的一种独特的青铜文化,与题干“出土于我国河南”不符,排除BC项;商代的四羊方尊造型奇特,是中国现存商代青铜器中最大的方尊,与题干“巨鼎”不符,排除D项。故选A项。

6.B

【详解】根据“七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家”并结合所学内容可知,这句诗句反映的是战国时期诸侯之间兼并战争不断,百姓民不聊生,当时出现了战国七雄的局面,B项正确;西周时期,周天子掌握实权,尚未出现诸侯兼并战争不断的局面,排除A项;春秋时期诸侯进行争霸战争,出现了春秋五霸,排除C项;秦汉是我国大一统时期,与题不符,排除D项。故选B项。

7.A

【详解】根据所学可知,秦朝统一六国,是中国历史上第一个统一的多民族的大一统封建王朝。秦朝在地方上实行郡县制,加强中央集权,创立了大一统的中央集权制度,A项正确;两汉是对秦朝制度的继承与发展,排除BC项;南北朝时期政权分立,不属于大一统时期,排除D项。故选A项。

8.C

【详解】结合所学知识可知,秦始皇实行“焚书坑儒”摧残了文化。秦始皇征调大批人力、物力修筑了长城。焚书坑儒和修筑长城使秦始皇失去可民心,最终导致了秦朝的灭亡。故C符合题意;兼并六国,完成统一顺应了民心,排除A;自称“始皇帝”,拥有无上权威不能论证张岂之的观点,排除B;中央政权机构由丞相、太尉、御史大夫统领是中央集权制的内容,排除D。故选C。

9.D

【详解】依据题干的“民失作业,而大饥谨,凡米石五千人相食,死者过半。“可以看出西汉初年,经济萧条,国家贫困,汉初统治者实行了休养生息政策,故D正确;C错误;盐铁专卖是汉武帝实行的经济政策,故A错误;奖励耕织是休养生息政策中的一项重要内容,故B错误。综上故选D。

10.C

【详解】东汉建立后光武帝曾多次下令减轻农民的赋役负担,惩处贪官污吏,任用清廉官吏。光武帝末年,社会安定,经济状况明显好转,历史上称这个时期的统治为“光武中兴”。进入东汉中期以后,出现了外戚、宦官轮流把持国家最高权力的局面。这种情况,贯穿于整个东汉中后期的历史,成为东汉政治史的一个重要特点。东汉末年政治的腐败引发了黄巾起义。184年,经过精心策划,太平道创立人张角领导的一场有组织、有准备的农民大起义——黄巾起义爆发。由此可知小明学习的内容是东汉。故选C;ABD不符合题意,排除。

11.D

【详解】结合所学可知,生活在西汉汉武帝时期的史学家司马迁所写的《史记》,记述了从黄帝到汉武帝时期的史实,是我国历史上第一部纪传体通史,D项正确;《论语》是春秋时期思想家、教育家孔子的弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录文集,排除A项;《资治通鉴》是北宋时期史学家司马光的代表作,排除B项;《伤寒杂病论》是东汉名医张仲景的代表作,排除C项。故选D项。

12.D

【详解】根据所学知识可知,西晋后期以来,更多的北方人迁到江南。他们给江南地区带去了劳动力和先进的生产技术,使江南地区农业生产技术有了很大的改进,包括牛耕和粪肥的推广。因此,题干这种局面的改变,主要得益于中原人口的南迁,故D项正确;题干现象出现的原因是北方人口的南迁,排除A项;题干材料反映的是牛耕在南方的普及,与民族融合和饮食变化无关,排除BC项。故选D项。

13.A

【详解】根据所学知识可知,赤壁之战后,曹操无力南下,刘备攻占四川,孙权在长江中下游的地位进一步巩固,赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础,A项正确;官渡之战的交战双方为曹操军队和袁绍军队,排除B项;官渡之战为曹操统一北方奠定基础,排除C项;淝水之战导致了前秦的瓦解和北方的再度分裂,排除D项。故选A项。

14.D

【详解】结合所学知识可知,西晋初期大封诸侯王,晋惠帝昏庸无能,在位时手握重兵的八个封王为了争夺中央政权,先后起兵,相互混战,史称“八王之乱”,历时16年,西晋从此衰落。选项D符合题意;石崇、王恺斗富,反映西晋王朝一开始就这样腐败,A排除;北方游牧民族内迁,促进民族交融,B排除;中原人口南迁,促进江南经济发展,C排除;故选D。

15.B

【详解】依据所学知识可知,祖冲之是南朝的杰出科学家,他运用刘徽的方法,把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,即3.1415926和3.1415927之间。这项成果领先世界近千年,B项正确;张衡精通天文历算,创制出了世界上最早的浑天仪和地动仪等九项发明创造和两项科研成果,排除A项;王羲之是书法家,排除C项;顾恺之是画家,排除D项。故选B项。

16.(1)含义:灭六国,统一全国。制度:郡县制。

(2)盛世:文景之治。影响:文景之治为汉武帝时期的大一统奠定了基础。

(3)措施:罢黜百家,尊崇儒术。

(4)背景:币制混乱;质量低劣。举措:盐铁官营专卖,统一调配物质,平抑物价等。(写出两点即可)

(5)通道:丝绸之路。意义:丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,促进了东西方之间的经济文化交流。

【详解】(1)含义:根据材料“秦国以秋风扫落叶之势,消灭了韩、赵、魏、楚、燕、齐,是谓‘六王毕,四海一’”可得出,材料中的“六王毕,四海一”的基本含义是灭六国,统一全国。

制度:根据材料“秦朝废除了周代的政治制度,将全国划分为36郡,后来又增设了闽中、南海、桂林、象郡等四郡,郡守和县令都由朝廷任免”可得出,秦朝在地方上实行的政治制度是郡县制。

(2)盛世:根据材料“文景时期,政治清明,经济发展,人民生活安定。当时的国力有了很大的增强,国家积累了大量的钱粮,库存的粮食和铜钱非常充盈”结合所学知识可得出,材料中的盛世景象被称为文景之治。

影响:根据所学知识可知,文景之治为汉武帝时期的大一统奠定了基础。

(3)措施:根据材料“董仲舒把儒家思想……以儒学为核心的新的思想体系,深得汉武帝的赞赏”结合所学知识可得出,汉武帝在思想上采取的巩固大一统的措施是罢黜百家,尊崇儒术。

(4)背景:根据材料“汉初多而滥、杂而劣导致‘钱轻物重’”可知,汉武帝铸造“五铢钱”的背景是币制混乱;质量低劣。

举措:根据所学知识可知,汉武帝在经济上还采取的巩固统一的举措有盐铁官营专卖,统一调配物质,平抑物价等。

(5)通道:根据材料“一条横贯欧亚大陆的通道上,五彩的丝绸、精美的瓷器和名贵的香料贸易络绎不绝”结合所学知识可知,“横贯欧亚大陆的通道”指的是丝绸之路。

意义:根据所学知识可知,丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,促进了东西方之间的经济文化交流。

17.(1)半坡居民;河姆渡人

(2)百家争鸣;道家

(3)造纸术;蔡伦

(4)商朝;小篆

(5)民族交融

【详解】(1)代表:根据所学可知,半坡居民是发源于黄河流域的原始农耕代表,种植粟;河姆渡人是发源于长江流域的原始农耕代表,种植水稻,养殖猪、狗和水牛等。

(2)局面:根据所学可知,春秋战国时期是社会大动荡的时期,也是学术思想非 常活跃的时期,各学派在思想上、政治上的观点不同,学派之间展开激烈的辩论,相互抨击;同时又相互影响,取长补短。这一思想文化的繁荣局面,历史上称为“百家争鸣”。学派:根据所学可知,道家创始人老子在政治上主 张“无为而治”,人们与世无争,天下就能太平。战国时期道家的代表人物——庄子发展了老子的思 想,强调治国要顺应自然和民心。因此这家学派指的是道家。

(3)发明:根据所学可知,东汉时, 宦官蔡伦总结前人经验,改进造纸工艺,用树皮、麻头、 破布、旧渔网等植物纤维为原料造纸,纸的质量大大提高。这项技术一方面将麻头、 破布、旧渔网等废弃物变废为宝,发挥新功能,另一方面使得纸更加轻薄、价格低廉,为文化的交流与保存作出贡献。人物:根据所学可知,改进造纸术的发明家是东汉的蔡伦。

(4)朝代:根据所学可知,甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响。 目前所知,我国有文字可考的历史从商朝开始。字体:根据所学可知,秦朝时期将小篆作为标准文字颁行天下。

(5)特征:解读图片信息,少数民族地区采用了中原的农耕技术,同时中原地区也引进了少数民族地区的坐具。这说明这一时期少数民族与汉族文化互相影响,民族交融。因此材料四两幅壁画能反映出魏晋时期我国北方地区的民族交融这一历史特征。

18.(1)夏商周时期,政权分立和民族交融。

(2)秦朝,西汉。

(3)张骞,夷洲,台湾,孝文帝。

(4)张骞,西汉杰出外交家、探险家,丝绸之路的开拓者;公元前138年,张骞率领随从西长安,踏上了前往西域的征程,在途中他们被匈奴抓住,在匈奴的威胁利诱面前,张骞威武不屈,被扣10余年,寻机逃脱,继续西行,历尽艰难到达大月氏。回到阔别13年的长安,张骞把在西域各国的见闻,以及各国想与汉朝往来的愿望,向汉武帝汇报,使汉朝了解到西域的具体情况。公元前119年,张骞再次率领300多人的使团,带着万头牛羊,以及金币、丝绸等财物,走访了乌孙等西域许多国家。西域各国也认识到汉朝的富足与强大,纷纷派使节来到长安,促进了汉朝与西域各国之间的相互了解与往来。丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

【详解】(1)根据材料并结合所学知识可知,夏商周是我国的早期国家西周灭亡后,周平王东迁,建立东周,东周分为春秋和战国两个时期,而春秋和战国时期,社会处于变革之中,因此,夏商周时期的时代特征是早期国家和社会变革。依据所学知识可知,三国两晋南北朝时期民族政权分立,战乱不断,但由于北方少数民族大量内迁,出现了民族融合。故三国两晋南北朝时期历史发展的总体特征是政权分立与民族交融。故①是夏商周时期;②是政权分立与民族交融。

(2)根据材料并结合所学知识可知,从史前时期到三国两晋南北朝,实现全国统一的封建王朝的名称有秦朝、西汉、东汉、西晋(任选两个)。

(3)根据材料并结合所学知识可知,公元前138年和公元前119年张骞两次出使西域,加强了西域与内地的联系,为丝绸之路的开通奠定了基础,奠定了我国对西域管辖的基础。230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系。494年北魏孝文帝迁都洛阳;顺应历史潮流,不顾守日势力的反对,坚持改革,史称“孝文帝改革”。故③张骞;④夷洲;⑤台湾;⑥孝文帝。

(4)根据材料二的大事年表,结合所学知识,选择张骞。张骞,西汉杰出外交家、探险家,丝绸之路的开拓者;公元前138年,张骞率领随从西长安,踏上了前往西域的征程,在途中他们被匈奴抓住,在匈奴的威胁利诱面前,张骞威武不屈,被扣10余年,寻机逃脱,继续西行,历尽艰难到达大月氏。回到阔别13年的长安,张骞把在西域各国的见闻,以及各国想与汉朝往来的愿望,向汉武帝汇报,使汉朝了解到西域的具体情况。公元前119年,张骞再次率领300多人的使团,带着万头牛羊,以及金币、丝绸等财物,走访了乌孙等西域许多国家。西域各国也认识到汉朝的富足与强大,纷纷派使节来到长安,促进了汉朝与西域各国之间的相互了解与往来。丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

答案第6页,共6页

答案第5页,共5页

一、单项选择题(请把正确答案的序号填在题后括号内,每小题3分,共45分。)

1.考古工作者制作完成“北京人头部复原像”(下图)的主要依据是( )

A.周口店的自然环境 B.遗址中的打制石器

C.北京人头盖骨化石 D.北京人生活想象图

2.下面对远古传说和历史事实的联系叙述正确的是( )

A.远古传说是完全不可信的。

B.历史事实是在远古传说的基础上提炼出来的。

C.我们可以完全相信远古传说。

D.远古传说有夸张,但也蕴藏着比较可靠的历史资料。

3.禹死后,启继承父位成为夏朝第二代国王,“公天下”变成了“家天下”,这标志着下列哪一制度的出现( )

A.禅让制 B.世袭制 C.分封制 D.丞相制

4.有人说:“封邦建国,加强了周王室与各诸侯国之间的经济、文化联系。”这主要是评价( )

A.分封制 B.刺史制 C.禅让制 D.世袭制

5.下图是2010年上海世博会中国馆建筑“东方之冠”。据说它的创意来源于中国古代青铜器皿文化。请问,出土于我国河南,代表了商朝青铜器典型风格的巨鼎是

A.司母戊鼎 B.青铜立人像 C.青铜神树 D.四羊方尊

6.唐代诗人胡曾在《咏史诗·流沙》中写道:“七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家。”此诗句反映了哪一历史时期的社会状况( )

A.商周时期 B.战国时期 C.春秋时期 D.秦汉时期

7.中国古代为加强对全国的统治,创立了大一统的中央集权的政治制度是在( )

A.秦朝时期 B.西汉时期 C.东汉时期 D.南北朝时期

8.在评论秦朝的灭亡时,历史学家张岂之说:“秦始皇忘记了最主要的事:民心和民力。”以下最能论证此观点的是

A.兼并六国,完成统一 B.自称“始皇帝”,拥有无上权威

C.焚书坑儒,修筑长城 D.中央政权机构由丞相、太尉、御史大夫统领

9.《汉书·食货志》记载:西汉初“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。为了解决问题,汉初统治者实行

A.盐铁专卖 B.奖励耕织 C.严刑峻法 D.休养生息

10.小明在学习完某个朝代的历史大事后,制作了一条知识线索(如下图所示)。小明刚学习完的朝代是( )

A.秦朝 B.西汉 C.东汉 D.西晋

11.下列属于司马迁的著作是( )

A.《论语》 B.《资治通鉴》 C.《伤寒杂病论》 D.《史记》

12.据记载,东汉时期,南方部分地区百姓还不知道牛耕,到了两晋南朝时,牛耕在南方已经相当普及。这种局面的改变,主要得益于( )

A.地理自然环境的变化 B.南方民族大融合

C.南方饮食结构的变化 D.中原人口的南迁

13.关于赤壁之战的影响,下列说法正确的是( )

A.为三国鼎立局面的形成奠定基础 B.交战双方为曹操军队和袁绍军队

C.为曹操统一北方奠定基础 D.导致了前秦的瓦解和北方的再度分裂

14.“西晋,一个骤起骤灭的统一政权,其盛衰兴亡耐人寻味”。下列事件标志着西晋王朝由盛转衰的是

A.石崇、王恺斗富 B.北方游牧民族内迁 C.中原人口南迁 D.八王之乱

15.把圆周率精确到小数点以后的第七位数字的科学家是( )

A.张衡 B.祖冲之 C.王羲之 D.顾恺之

二、非选择题(本题3小题,16题18分,17题18分,18题19分,共55分)

16.我国从秦朝开始建立起了统一的多民族国家,两汉时期统一多民族国家得到进一步的巩固和发展。阅读材料,完成下列问题。

【万事开基】材料一:秦国以秋风扫落叶之势,消灭了韩、赵、魏、楚、燕、齐,是谓“六王毕,四海一”。因此也被史学家称为“万事开基”。秦朝废除了周代的政治制度,将全国划分为36郡,后来又增设了闽中、南海、桂林、象郡等四郡,郡守和县令都由朝廷任免。

(1)结合所学知识,指出材料中的“六王毕,四海一”的基本含义。根据材料指出秦朝在地方上实行的政治制度的名称。

【盛世景象】材料二:汉文帝和汉景帝注重农业生产,提倡以农为本……文景时期,政治清明,经济发展,人民生活安定。当时的国力有了很大的增强,国家积累了大量的钱粮,库存的粮食和铜钱非常充盈。

(2)材料中的盛世景象被称为什么?这两位皇帝的统治对汉武帝时期的大一统有什么影响。

【思想统一】材料三:董仲舒把儒家思想和当时的社会需要相结合,并吸收了其他学派的理论,创建了一个以儒学为核心的新的思想体系,深得汉武帝的赞赏。

(3)依据材料三和所学知识,汉武帝在思想上采取的巩固大一统的措施是什么?

【经济举措】材料四:“五铢钱”是汉武帝元狩五年(公元前118年)为替代汉初多而滥、杂而劣导致“钱轻物重”的半两钱而始铸的,中经两汉三国南北朝等,一直流通到大唐高祖武德四年(公元621年)才被通宝钱替代。

——摘自《“五铢钱”的历史》

(4)依据材料分析汉武帝铸造“五铢钱”的背景。除此之外,汉武帝在经济上还采取了哪些巩固统一的举措?(写出两点即可)

【中外交往】材料五:西汉以来,一条横贯欧亚大陆的通道上,五彩的丝绸、精美的瓷器和名贵的香料贸易络绎不绝。

——摘自《中西贸易史》

(5)材料五中的“横贯欧亚大陆的通道”指的是什么?其开通有何历史意义?

17.七年级(1)班的同学在学习完先秦历史之后,开展了一次主题为“中华文明,光芒四射”的擂台赛,分为农耕篇、思想篇、科技篇、文化篇、艺术篇几个模块来进行考查,现在大家邀请你参加,请你回答下列问题。

【模块一农耕篇】

(1)发源于黄河流域和长江流域的中华文明源远流长,成就辉煌。请你写出这两大流域农耕文明的代表。

【模块二思想篇】

(2)春秋战国时期,思想领域出现了“熠熠生辉”的局面,它奠定了整个封建时代文化的基础,对中国古代文化有着非常深刻的影响。人们把这种局面叫什么?当时在政治上主张无为而治,强调治国要顺应自然和民心的是哪一学派的思想?

【模块三科技篇】

(3)我国古代科技一直处于世界领先水平。汉代有一项发明既能体现“变废为宝”的理念,又为文化的交流和保存提供了重要条件。这项发明是什么?为此项发明做出突出贡献的人物是谁?

【模块四文化篇】

(4)文字是传承文化的重要载体。我国有文字可考的历史是从哪个朝代开始的?秦朝时期作为标准文字颁行天下的是什么字体?

【模块五艺术篇】

(5)壁画是中国古代艺术的精华,能够反映当时的历史特征。材料四两幅壁画能反映出魏晋时期我国北方地区的哪一历史特征?

18.把握历史线索,能够认识历史发展的时代特征,了解人类社会的发展进程。阅读材料,回答问题。

【材料一提纲挈领】

中国历史的发展脉络(前四部分)

时期 主题

第一部分史前时期 中国境内早期人类与文明的起源

第二部分①______ 早期国家与社会变革

第三部分秦汉时期 统一多民族国家的建立和巩固

第四部分三国两晋南北朝时期 ②______

(1)在横线①、②处分别填上相应的时期或主题。

(2)写出两个在中国历史前四部分中实现全国统一的封建王朝的名称。

【材料二大事年表】

时间 事件

公元前365年 商鞅开始变法

公元前138年 ③______第一次出使西域

东汉明帝时 班超出使西域

230年 吴派卫温等率军队到达④______(今⑤______)

494年 北魏⑥______迁都洛阳

(3)在横线③~⑥处分别填上相应的历史人物或地名。

(4)依据材料二的大事年表,结合所学知识,选择一位人物,介绍他及他的历史贡献。(要求:符合史实,观点明确,不少于150字)

试卷第2页,共5页

试卷第1页,共5页

1.C

【详解】依据材料“北京人头部复原像”,结合所学知识可知:北京人头部仍保留着不少原始特征。北京人生活在距今约七十万年至二十万年的北京西南周口店的山洞里,北京人还保留了猿的某些特征,使用打制的石器,过群居生活。根据北京人的头盖骨化石可以复原北京人头像,即依据考古挖掘来进行历史研究,C项正确;周口店的自然环境和遗址中发现的打制石器为复原北京人的生活状况提供了重要证据,不是制作“北京人复原头像”的主要依据,排除AB项;北京人生活想象图不具备科学依据,排除D项。故选C项。

2.D

【详解】据所学知识可知,远古传说有夸张,但也蕴藏着比较可靠的历史资料,D项正确;远古传说往往是经过口头传承和演绎的,随着时间的推移,其中的内容可能会发生改变和扭曲,但同时远古传说也可以为历史史实提供补充和解释,通过考古学的研究也可以验证其中的一些内容。因此远古传说不可尽信,也不能全然不信,要结合考古有甄别的选择使用,排除AC项;历史事实是曾经真实发生的事件,排除B项。故选D项。

3.B

【详解】依据“启继承父位成为夏朝第二代国王”并结合所学知识可知,禹死后,启继承父位,“公天下”变成了“家天下”。从此,王位世袭制代替禅让制,B项正确;禅让制是原始社会民主推选首领的一种制度,排除A项;分封制属于地方制度,与权力继承无关,排除C项;丞相是辅助君主统治的官员,与题不符,排除D项。故选B项。

4.A

【详解】根据“封邦建国,加强了周王室与各诸侯国之间的经济、文化联系”并结合所学可知,为了巩固统治,西周实行分封制,周天子把土地和平民、奴隶,分给亲属、功臣等,封他们为诸侯。诸侯必须服从周天子的命令,向周天子交纳贡品,平时镇守疆土,战时随天子作战,分封制下“封邦建国”,形成诸侯国,A项正确;汉武帝于元封五年分全国为十三部州,各部始置刺史一人。刺史受命于中央,不具备地区管理自主权,排除B项;禅让制和世袭制是权利与财产等继承制度,与题不符,排除CD项。故选A项。

5.A

【详解】根据所学知识可知,到商代后期,青铜铸造业不仅规模宏大,而且组织严密,分工细致,能够铸造出大型器物。如司母戊鼎,是迄今世界上出土的最重的青铜器,重达832.84千克,与题干“巨鼎”相符,故A项正确;青铜立人像和青铜神树属于“三星堆”文化的代表,是商周时期成都平原上盛行的一种独特的青铜文化,与题干“出土于我国河南”不符,排除BC项;商代的四羊方尊造型奇特,是中国现存商代青铜器中最大的方尊,与题干“巨鼎”不符,排除D项。故选A项。

6.B

【详解】根据“七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家”并结合所学内容可知,这句诗句反映的是战国时期诸侯之间兼并战争不断,百姓民不聊生,当时出现了战国七雄的局面,B项正确;西周时期,周天子掌握实权,尚未出现诸侯兼并战争不断的局面,排除A项;春秋时期诸侯进行争霸战争,出现了春秋五霸,排除C项;秦汉是我国大一统时期,与题不符,排除D项。故选B项。

7.A

【详解】根据所学可知,秦朝统一六国,是中国历史上第一个统一的多民族的大一统封建王朝。秦朝在地方上实行郡县制,加强中央集权,创立了大一统的中央集权制度,A项正确;两汉是对秦朝制度的继承与发展,排除BC项;南北朝时期政权分立,不属于大一统时期,排除D项。故选A项。

8.C

【详解】结合所学知识可知,秦始皇实行“焚书坑儒”摧残了文化。秦始皇征调大批人力、物力修筑了长城。焚书坑儒和修筑长城使秦始皇失去可民心,最终导致了秦朝的灭亡。故C符合题意;兼并六国,完成统一顺应了民心,排除A;自称“始皇帝”,拥有无上权威不能论证张岂之的观点,排除B;中央政权机构由丞相、太尉、御史大夫统领是中央集权制的内容,排除D。故选C。

9.D

【详解】依据题干的“民失作业,而大饥谨,凡米石五千人相食,死者过半。“可以看出西汉初年,经济萧条,国家贫困,汉初统治者实行了休养生息政策,故D正确;C错误;盐铁专卖是汉武帝实行的经济政策,故A错误;奖励耕织是休养生息政策中的一项重要内容,故B错误。综上故选D。

10.C

【详解】东汉建立后光武帝曾多次下令减轻农民的赋役负担,惩处贪官污吏,任用清廉官吏。光武帝末年,社会安定,经济状况明显好转,历史上称这个时期的统治为“光武中兴”。进入东汉中期以后,出现了外戚、宦官轮流把持国家最高权力的局面。这种情况,贯穿于整个东汉中后期的历史,成为东汉政治史的一个重要特点。东汉末年政治的腐败引发了黄巾起义。184年,经过精心策划,太平道创立人张角领导的一场有组织、有准备的农民大起义——黄巾起义爆发。由此可知小明学习的内容是东汉。故选C;ABD不符合题意,排除。

11.D

【详解】结合所学可知,生活在西汉汉武帝时期的史学家司马迁所写的《史记》,记述了从黄帝到汉武帝时期的史实,是我国历史上第一部纪传体通史,D项正确;《论语》是春秋时期思想家、教育家孔子的弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录文集,排除A项;《资治通鉴》是北宋时期史学家司马光的代表作,排除B项;《伤寒杂病论》是东汉名医张仲景的代表作,排除C项。故选D项。

12.D

【详解】根据所学知识可知,西晋后期以来,更多的北方人迁到江南。他们给江南地区带去了劳动力和先进的生产技术,使江南地区农业生产技术有了很大的改进,包括牛耕和粪肥的推广。因此,题干这种局面的改变,主要得益于中原人口的南迁,故D项正确;题干现象出现的原因是北方人口的南迁,排除A项;题干材料反映的是牛耕在南方的普及,与民族融合和饮食变化无关,排除BC项。故选D项。

13.A

【详解】根据所学知识可知,赤壁之战后,曹操无力南下,刘备攻占四川,孙权在长江中下游的地位进一步巩固,赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础,A项正确;官渡之战的交战双方为曹操军队和袁绍军队,排除B项;官渡之战为曹操统一北方奠定基础,排除C项;淝水之战导致了前秦的瓦解和北方的再度分裂,排除D项。故选A项。

14.D

【详解】结合所学知识可知,西晋初期大封诸侯王,晋惠帝昏庸无能,在位时手握重兵的八个封王为了争夺中央政权,先后起兵,相互混战,史称“八王之乱”,历时16年,西晋从此衰落。选项D符合题意;石崇、王恺斗富,反映西晋王朝一开始就这样腐败,A排除;北方游牧民族内迁,促进民族交融,B排除;中原人口南迁,促进江南经济发展,C排除;故选D。

15.B

【详解】依据所学知识可知,祖冲之是南朝的杰出科学家,他运用刘徽的方法,把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,即3.1415926和3.1415927之间。这项成果领先世界近千年,B项正确;张衡精通天文历算,创制出了世界上最早的浑天仪和地动仪等九项发明创造和两项科研成果,排除A项;王羲之是书法家,排除C项;顾恺之是画家,排除D项。故选B项。

16.(1)含义:灭六国,统一全国。制度:郡县制。

(2)盛世:文景之治。影响:文景之治为汉武帝时期的大一统奠定了基础。

(3)措施:罢黜百家,尊崇儒术。

(4)背景:币制混乱;质量低劣。举措:盐铁官营专卖,统一调配物质,平抑物价等。(写出两点即可)

(5)通道:丝绸之路。意义:丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,促进了东西方之间的经济文化交流。

【详解】(1)含义:根据材料“秦国以秋风扫落叶之势,消灭了韩、赵、魏、楚、燕、齐,是谓‘六王毕,四海一’”可得出,材料中的“六王毕,四海一”的基本含义是灭六国,统一全国。

制度:根据材料“秦朝废除了周代的政治制度,将全国划分为36郡,后来又增设了闽中、南海、桂林、象郡等四郡,郡守和县令都由朝廷任免”可得出,秦朝在地方上实行的政治制度是郡县制。

(2)盛世:根据材料“文景时期,政治清明,经济发展,人民生活安定。当时的国力有了很大的增强,国家积累了大量的钱粮,库存的粮食和铜钱非常充盈”结合所学知识可得出,材料中的盛世景象被称为文景之治。

影响:根据所学知识可知,文景之治为汉武帝时期的大一统奠定了基础。

(3)措施:根据材料“董仲舒把儒家思想……以儒学为核心的新的思想体系,深得汉武帝的赞赏”结合所学知识可得出,汉武帝在思想上采取的巩固大一统的措施是罢黜百家,尊崇儒术。

(4)背景:根据材料“汉初多而滥、杂而劣导致‘钱轻物重’”可知,汉武帝铸造“五铢钱”的背景是币制混乱;质量低劣。

举措:根据所学知识可知,汉武帝在经济上还采取的巩固统一的举措有盐铁官营专卖,统一调配物质,平抑物价等。

(5)通道:根据材料“一条横贯欧亚大陆的通道上,五彩的丝绸、精美的瓷器和名贵的香料贸易络绎不绝”结合所学知识可知,“横贯欧亚大陆的通道”指的是丝绸之路。

意义:根据所学知识可知,丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,促进了东西方之间的经济文化交流。

17.(1)半坡居民;河姆渡人

(2)百家争鸣;道家

(3)造纸术;蔡伦

(4)商朝;小篆

(5)民族交融

【详解】(1)代表:根据所学可知,半坡居民是发源于黄河流域的原始农耕代表,种植粟;河姆渡人是发源于长江流域的原始农耕代表,种植水稻,养殖猪、狗和水牛等。

(2)局面:根据所学可知,春秋战国时期是社会大动荡的时期,也是学术思想非 常活跃的时期,各学派在思想上、政治上的观点不同,学派之间展开激烈的辩论,相互抨击;同时又相互影响,取长补短。这一思想文化的繁荣局面,历史上称为“百家争鸣”。学派:根据所学可知,道家创始人老子在政治上主 张“无为而治”,人们与世无争,天下就能太平。战国时期道家的代表人物——庄子发展了老子的思 想,强调治国要顺应自然和民心。因此这家学派指的是道家。

(3)发明:根据所学可知,东汉时, 宦官蔡伦总结前人经验,改进造纸工艺,用树皮、麻头、 破布、旧渔网等植物纤维为原料造纸,纸的质量大大提高。这项技术一方面将麻头、 破布、旧渔网等废弃物变废为宝,发挥新功能,另一方面使得纸更加轻薄、价格低廉,为文化的交流与保存作出贡献。人物:根据所学可知,改进造纸术的发明家是东汉的蔡伦。

(4)朝代:根据所学可知,甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响。 目前所知,我国有文字可考的历史从商朝开始。字体:根据所学可知,秦朝时期将小篆作为标准文字颁行天下。

(5)特征:解读图片信息,少数民族地区采用了中原的农耕技术,同时中原地区也引进了少数民族地区的坐具。这说明这一时期少数民族与汉族文化互相影响,民族交融。因此材料四两幅壁画能反映出魏晋时期我国北方地区的民族交融这一历史特征。

18.(1)夏商周时期,政权分立和民族交融。

(2)秦朝,西汉。

(3)张骞,夷洲,台湾,孝文帝。

(4)张骞,西汉杰出外交家、探险家,丝绸之路的开拓者;公元前138年,张骞率领随从西长安,踏上了前往西域的征程,在途中他们被匈奴抓住,在匈奴的威胁利诱面前,张骞威武不屈,被扣10余年,寻机逃脱,继续西行,历尽艰难到达大月氏。回到阔别13年的长安,张骞把在西域各国的见闻,以及各国想与汉朝往来的愿望,向汉武帝汇报,使汉朝了解到西域的具体情况。公元前119年,张骞再次率领300多人的使团,带着万头牛羊,以及金币、丝绸等财物,走访了乌孙等西域许多国家。西域各国也认识到汉朝的富足与强大,纷纷派使节来到长安,促进了汉朝与西域各国之间的相互了解与往来。丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

【详解】(1)根据材料并结合所学知识可知,夏商周是我国的早期国家西周灭亡后,周平王东迁,建立东周,东周分为春秋和战国两个时期,而春秋和战国时期,社会处于变革之中,因此,夏商周时期的时代特征是早期国家和社会变革。依据所学知识可知,三国两晋南北朝时期民族政权分立,战乱不断,但由于北方少数民族大量内迁,出现了民族融合。故三国两晋南北朝时期历史发展的总体特征是政权分立与民族交融。故①是夏商周时期;②是政权分立与民族交融。

(2)根据材料并结合所学知识可知,从史前时期到三国两晋南北朝,实现全国统一的封建王朝的名称有秦朝、西汉、东汉、西晋(任选两个)。

(3)根据材料并结合所学知识可知,公元前138年和公元前119年张骞两次出使西域,加强了西域与内地的联系,为丝绸之路的开通奠定了基础,奠定了我国对西域管辖的基础。230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系。494年北魏孝文帝迁都洛阳;顺应历史潮流,不顾守日势力的反对,坚持改革,史称“孝文帝改革”。故③张骞;④夷洲;⑤台湾;⑥孝文帝。

(4)根据材料二的大事年表,结合所学知识,选择张骞。张骞,西汉杰出外交家、探险家,丝绸之路的开拓者;公元前138年,张骞率领随从西长安,踏上了前往西域的征程,在途中他们被匈奴抓住,在匈奴的威胁利诱面前,张骞威武不屈,被扣10余年,寻机逃脱,继续西行,历尽艰难到达大月氏。回到阔别13年的长安,张骞把在西域各国的见闻,以及各国想与汉朝往来的愿望,向汉武帝汇报,使汉朝了解到西域的具体情况。公元前119年,张骞再次率领300多人的使团,带着万头牛羊,以及金币、丝绸等财物,走访了乌孙等西域许多国家。西域各国也认识到汉朝的富足与强大,纷纷派使节来到长安,促进了汉朝与西域各国之间的相互了解与往来。丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

答案第6页,共6页

答案第5页,共5页

同课章节目录