粤教版四年级下册科学第四单元《地球上看到的光和影》综合训练(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 粤教版四年级下册科学第四单元《地球上看到的光和影》综合训练(含答案解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 477.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 粤教粤科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-04-08 11:00:43 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

粤教版四年级下册科学第四单元地球上看到的光和影综合训练

一、选择题

1.在一天中,影子的长短变化是( )。

A.长—短 B.长—短—长 C.短—长

2.学校操场上,旗杆的影子在( )最短。

A.上午 B.中午 C.下午

3.农历上半月的月相变化规律是( )。

A.由缺变圆 B.由圆变缺 C.由缺变圆,再变缺

4.课间活动时,妍妍看到校园里的大树都有影子,下列说法错误的是:( )。

A.大树影子的方向与太阳的方向总是相同的

B.大树影子的长短变化与太阳的位置变化有关

C.大树影子的形成需要的条件是太阳(光源)、大树(阻挡物)和地面(屏)

5.我们看到月亮上比较亮的地方是( )。

A.高山 B.平原 C.盆地

6.阳光下物体影子的方向与太阳照射的方向( )。

A.相同 B.不了解 C.相反

7.在一天中,影子的长度变化是( )。

A.长-短-长 B.长-短 C.短-长

8.现在比较公认的环形山的形成说是( )。

A.地震说 B.撞击说 C.流水说

9.在一个月中,月相的变化规律是:

A.上半月由大到小,下半月由小到大

B.上半月由缺到圆,下半月由圆到缺

C.上半月由圆到缺,下半月由缺到圆

10.日晷的晷针要朝向( )。

A.赤道 B.南极 C.北极

11.光是影子形成的条件之一,地球上的自然光主要来自于( )。

A.太阳 B.电灯 C.火把

12.在端午节看到的月相是( ),中秋节看到的月相是( )。

A.峨眉月、满月 B.上弦月、满月 C.满月、上弦月

二、填空题

13.月球表面高低不平,明亮的区域地势较 ,较暗的区域一般是 ,人们称之为 。

14.月光是月球反射的 ,太阳总是照亮 月球,但我们看到的月相却有 变化。

15.上半月月相的变化有缺到圆,亮面逐渐变 ,亮面在 边。下半月月相由圆到缺,亮面逐渐变 ,亮面在 边。

16.古代的人们利用阳光下 的变化制造各种测量仪器。

17.阳光下,物体影子的长短与方向,与 在天空中的位置有关;月球本身是不发光的,我们看到的月光是月球反射的 。

18.月球表面高低不平。明亮的区域地势较 ,较暗的区域一般是 。

19.影子的形成条件有 和 。

20.我们无法用肉眼观察月球,可以借助 观察。

21.从地球上看,月球的亮面每天都在发生有规律的变化,从而形成 ,这种变化每隔约 天就会出现一次,这个周期就是“朔望月”。

22.古人很早就发现阳光下物体的影子在有规律地 着,并利用这个规律发明了计时工具——日晷。

三、判断题

23.古人制作的日晷能像我们现在使用的钟表一样精准计时。( )

24.月球表面高低不平,明亮的区域地势较低。( )

25.日晷通常由晷针、晷面两大部分组成的。( )

26.影子的方向与光源的方向无关。( )

27.用普通望远镜也可以清楚地观察到月球上的事物。( )

28.“月海”的分布比较均匀,它们的疏密和大小相同。( )

29.除夕夜(农历三十)是不能见到满月的。( )

30.从新月到满月,再从满月到新月,这是一个连续又周而复始的过程。( )

31.利用日影模拟装置进行实验,用电筒模拟的是太阳。( )

32.阳光下物体的影子总是比物体长。( )

四、连线题

33.连一连。

峨眉月 上弦月 凸月 满月 凸月 下弦月 峨眉月

五、简答题

34.一天中阳光下物体的影子是怎样变化的?

35.影子是怎样产生的?为什么影子总是在背光的一面?

36.简要叙述月相的变化规律?

37.科学家说,月球本身不会发光,请你解释月光是如何产生的?

六、综合题

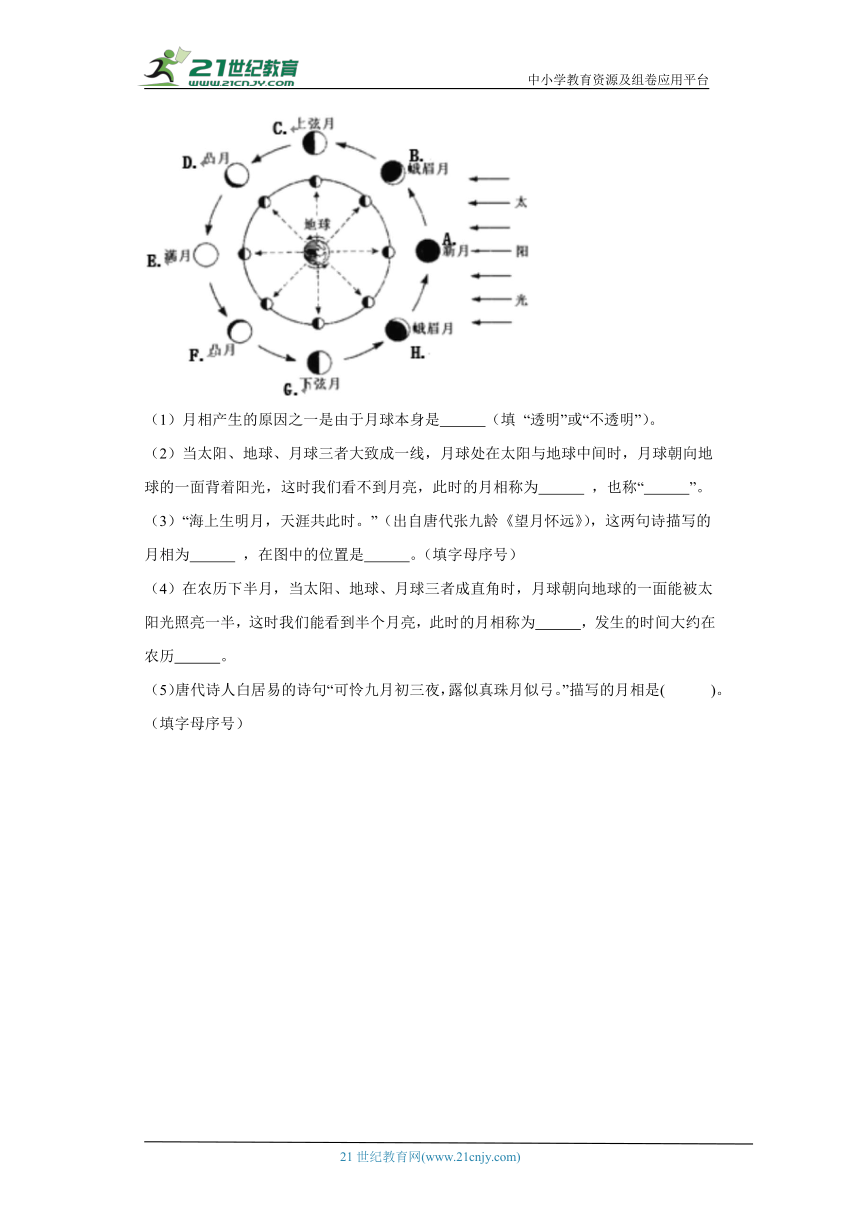

38.观察下图的太阳、地球、月球位置的变化图,完成下列各题。

(1)月相产生的原因之一是由于月球本身是 (填 “透明”或“不透明”)。

(2)当太阳、地球、月球三者大致成一线,月球处在太阳与地球中间时,月球朝向地球的一面背着阳光,这时我们看不到月亮,此时的月相称为 ,也称“ ”。

(3)“海上生明月,天涯共此时。”(出自唐代张九龄《望月怀远》),这两句诗描写的月相为 ,在图中的位置是 。(填字母序号)

(4)在农历下半月,当太阳、地球、月球三者成直角时,月球朝向地球的一面能被太阳光照亮一半,这时我们能看到半个月亮,此时的月相称为 ,发生的时间大约在农历 。

(5)唐代诗人白居易的诗句“可怜九月初三夜,露似真珠月似弓。”描写的月相是( )。(填字母序号)

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

参考答案:

1.B

【详解】一天中,阳光下物体影子的方向随着太阳位置的改变而改变。早晨和傍晚影子比较长,中午影子比较短。一天中影子的长短变化是长——短——长,所以B符合题意。

2.B

【详解】一天中,上午物体的影子由长变短,到中午最短,下午由短到长。一天中阳光下学校操场上旗杆的影子长短变化规律是长→短→长,早晚时最长,正午时最短。所以B选项正确。

3.A

【详解】上半月,人们看到的月亮亮面面积逐渐变大,直到满月,亮面在右侧;下半月,人们看到的月亮亮面面积逐渐变小,直到朔月,亮面在左侧。月相在一个月中的变化规律是:农历上半月由缺到圆,下半月再由圆到缺。

4.A

【详解】影子的形成必须有光源、遮挡物和屏幕。阳光下物体影子的长短随太阳在天空中的位置变化而变化,太阳位置最高时影子最短。影子的方向总是和太阳的方向相反。

A、大树影子的方向与太阳的方向总是相反的 ,A错误;

B、大树影子长短的变化与太阳在天空中的位置有关,太阳在天空中的位置高,大树的影子短,B正确;

C、大树影子的形成需要的条件是太阳(光源)、大树(阻挡物)和地面(屏),C正确。

5.A

【详解】月球表面高低不平,月亮的正面有明、暗两个区域,明亮的部分是山区和高地,暗灰的部分则是月海。我们用肉眼看到的月亮上比较明亮的地方是高山。月球背面的山地和环形山比正面多,尤其是撞击坑最多。

6.C

【详解】阳光下物体影子的长短随太阳在天空中的位置变化而变化,太阳位置最高时影子最短。影子的方向总是和太阳的方向相反。所以C选项正确。

7.A

【详解】在一天中,被太阳照射到的物体投下的影子长短在不断地改变着,早晨的影子最长,随着时间的推移,影子逐渐变短,一过中午它又重新变长。所以一天中,影子的长度变化是长-短-长。

8.B

【详解】月球表面看上颜色较浅的地方,多是环形山。环形山又称为“月坑”,环形山是月球上面最显著的特征,几乎布满了整个月面。月球上的环形山公认的观点是“撞击说”。现在比较公认的环形山的形成说是撞击说,所以B符合题意。

9.B

【详解】月相实际上是人们从地球上看到的月球被太阳照亮的部分,月相圆缺变化一个周期的时间是一个月,月相在一个月中的变化规律是上半月由缺变圆,下半月由圆变缺。

10.C

【详解】日晷,是观测日影记时的仪器,主要是根据日影的位置,以指定当时的时辰或刻数,是我国古代较为普遍使用的计时仪器。日晷通常坐南朝北摆放,类似地球仪,晷针指向北极。

11.A

【详解】光是影子形成的条件之一,电灯和火把属于人造光源,太阳光是自然光,地球上的自然光主要来自太阳。所以A选项正确。

12.A

【详解】月球在圆缺变化过程中出现的各种形状叫做月相。月相是因为月球绕地球运动,使太阳、地球、月球三者的相对位置在一个月中有规律地变动。月相在一个月的不同时期有不同的形状。初一、初二的月相是新月,初三、初四的月相是娥眉月,初七、初八的月相是上弦月,十二、十三的月相是凸月,十五、十六的月相是满月,十八、十九的月相是凸月,二十二、二十三的月相是下弦月,二十七、二十八的月相是残月。综上所述,因为端午节是五月初五,所以看到的月相是峨眉月;中秋节是八月十五,看到的月相是满月。

13. 高 盆地 月海

【详解】月球自身不能发光,月光是反射的太阳光。月球表面高低不平,明亮的区域地势较高,较暗的区域一般是盆地,人们称之为月海。

14. 太阳光 半个 圆缺

【详解】月球是地球唯一的天然卫星,并且是太阳系中第五大的卫星。月球的直径是地球的四分之一,质量是地球的八十分之一,相对于所环绕的行星,它是质量最大的卫星,月球本身并不发光,靠反射太阳光才发亮。月球围绕地球转动的同时,地球又带着月球围绕太阳转。因此,太阳总是照亮半个月球,但我们看到的月相却有圆缺变化。

15. 大 右 小 左

【详解】月球在圆缺变化过程中出现的各种形状叫做月相。一个月中的月相是不同的,变化是有规律的。月相规律:上半月月相的变化有缺到圆,亮面逐渐变大,亮面在右边。下半月月相由圆到缺,亮面逐渐变小,亮面在左边。

16.影子

【详解】古代人们利用阳光下物体影子的变化规律发明了各种仪器,如计时仪器日晷。日晷一般由晷针和晷盘组成。晷盘南高北低,平行于天赤道;晷针垂直晷盘,上端指向北极星。

17. 太阳 太阳光

【详解】一天中阳光下物体的影子的方向是随着太阳方向的变化而变化的,影子的方向总是和太阳的方向相反。影子长短的变化是随着太阳在天空中的位置变化而变化的,太阳位置最高时(正午)影子最短,太阳位置最低时(清晨和傍晚)影子最长;上午影子由长逐渐变短,中午最短,下午影子逐渐由短变长。月球是地球唯一的天然卫星,并且是太阳系中第五大的卫星。月球是一个不发光、不透明的球体,我们看到的月光是它反射太阳的光。

18. 高 盆地

【详解】月球表面有明有暗,凹凸不平,暗的区域地势低,是“月海”(盆地);亮的区域是地势比较高。月球自身不能发光,月光是反射的太阳光。

19. 光 不透明物体

【详解】当不透明物体挡住光后,在物体与光相反的方向就会形成影子。所以影子的形成条件是光和不透明物体。

20.天文望远镜

【详解】人类探测宇宙的工具有:宇宙飞船、航天飞机、空间站、天文望远镜、人造卫星等。飞船载人到太空探索宇宙奥秘,天文望远镜使科学家看得更远更清楚。根据对宇宙探索的认识,天文望远镜使科学家看得更远更清楚,我们可以借助天文望远镜,更清晰地观察月球。

21. 月相 29.5

【详解】从地球上看,月球的亮面每天都在发生有规律的变化,从而形成月相,月相就是这样周而复始地变化着。从新月到满月再到新月,就是从月相变化的一个周期(即一次月相变化的全部过程),周期平均约为29.5天,称为“朔望月”。我国农历中的月份就是根据朔望月确定的。

22.变化

【详解】日晷是观测日影记时的仪器,主要是根据日影的位置,以指定当时的时辰或刻数,是我国古代较为普遍使用的计时仪器。古人很早就发现阳光下物体的影子在有规律地变化着,并利用这个规律发明了计时工具——日晷。

23.×

【详解】古人利用阳光下物体的影子的变化规律发明了一种计时仪器,叫做日晷,一天中太阳由东向西移动,投在晷面上晷针的影子像现代钟表的指针一样慢慢移动,以此来显示时刻。日晷只能知道粗略的时间,远远达不到精准。现在日晷已经被计时更精准的钟表替代了。所以本题说法不正确。

24.×

【详解】月球表面有明有暗,凹凸不平,暗的区域地势低,是“月海”(盆地);亮的区域是地势比较高。月球自身不能发光,月光是反射的太阳光。本题说法不正确。

25.√

【详解】日晷是由晷针和晷面两部分构成,按晷面放置的方向,可分为赤道、地平、竖立、斜立等型式。

26.×

【详解】当光照射不透明的物体时,会产生影子。影子的形成的条件是光源、遮挡物、屏幕。影子总在背光的一侧。影子的方向与光源的方向相反。

27.×

【详解】伽利略利用自制的世界上第一架天文望远镜观察月球观察月球,看到了月球表面众多的环形山、高地和“月海”。用普通望远镜不可以清晰地看见月球上的事物。

28.×

【详解】月球表面高低不平,月亮的正面有明、暗两个区域,明亮的部分是山区和高地,暗灰的部分则是月海。“月海”的分布是不均匀的,而且其疏密和大小都是不相同。

29.√

【详解】月相变化是有一定规律的,通常是农历一个月循环一次。初一、初二的月相是新月,初三、初四的月相是娥眉月,初八、初九的月相是上弦月,十二、十三的月相是凸月,十五、十六的月相是满月,十八、十九的月相是凸月,二十二、二十三的月相是下弦月,二十七、二十八的月相是残月。除夕夜(农历三十)是不能见到满月的。

30.√

【详解】月相实际上就是人们从地球上看到的月球被太阳照亮的部分。月相变化的顺序是:新月——娥眉月——上弦月——盈凸——满月——亏凸——下弦月——残月——新月,就这样循环,月相变化是周期性的,从新月到满月,再从满月到新月,这是一个连续又周而复始的过程。

31.√

【详解】影子是由于光的直线传播形成的,影子的形成必须有光源、遮挡物和屏幕。利用日影模拟装置进行实验,用电筒模拟的是太阳。

32.×

【详解】太阳总是早上从东方升起,下午从西方落下。早上和傍晚物体的影子比较长。中午时,阳光下物体的影子最短。阳光下物体的影子的长短跟太阳与地面的夹角有关,物体的影子并不是总比物体长。本题说法不正确。

33.

【详解】月相实际上就是人们从地球上看到的月球被太阳照亮的部分。月相变化的顺序是:新月——娥眉月——上弦月——盈凸——满月——亏凸——下弦月——残月——新月,就这样循环,月相变化是周期性的,周期大约是农历的一个月。农历上半月由缺到圆,亮面在右边;下半月再由圆到缺,亮面在左边。

34.影子的方向和长短随着太阳的方向和位置的高低来变化。即早晨太阳在东,影子在西;中午太阳偏南,影子就偏北;下午太阳在西,影子就在东。清晨和傍晚太阳位置最低,影子最长;正午太阳位置最高,影子最短。

【详解】在一天中,被太阳照射到的物体投下的影子在不断地改变着。。第一是影子的长短在改变,早晨的影子最长,随着时间的推移,影子逐渐变短,一过中午它又重新变长;第二是影子的方向在改变,因为我们在北半球,早晨的影子在西方,中午的影子在北方,傍晚的影子在东方。

35.光是沿直线传播的,光在传播的过程中如果遇到了不透明的物体,在物体的后面光照不到的地方就会留下一个暗区,这个暗区形成了影子。

【详解】光线是沿着直线传播的,当遇到遮光物时,光线被挡下来,产生了影子。

本题考查有关光线的知识,光线在同种均匀介质是沿直线传播的,是常考的知识点。

36.月相的变化依次为新月(初一)→蛾眉月→上弦月(初七、初八)→凸月→满月(十五、十六)→凸月→下弦月(二十二、二十三)→残月→新月。月相是周而复始的。

【详解】我们看到的月亮发亮部分的形状叫月相。上半月变化规律,由亏到圆,人们看到的月亮亮面面积逐渐增大,直至满月,亮面在月球的右侧,下半月,人们看到亮面面积逐渐减小,直至朔月,亮面在月球的左侧。月相的变化依次为新月(初一)→蛾眉月→上弦月(初七、初八)→凸月→满月(十五、十六)→凸月→下弦月(二十二、二十三)→残月→新月。月相是周而复始的。

37.月球本身不会发光,我们看到的月光是月球反射的太阳光。

【详解】月球,天体名称,人类肉眼所见称为月亮,是地球的卫星,并且是太阳系中第五大的卫星。月球本身不会发光,我们看到的月光是月球反射的太阳光。月球上面没有大气,也没有风。我们看到的月亮上的阴影,是月面上的大平原,称为“月海”。

38. 不透明 新月 朔 满月 E 下玄月 廿三 (二十三) B

【分析】月相是对于地球上看到的月球被太阳照明部分的称呼。由于月球本身不发光、不透明,在太阳光照射下,向着太阳的半个球面是亮面,另半个球面是暗面。随着月球围绕地球自西向东公转运动,就使月球被太阳照亮的一面有时朝向地球,有时背向地球;有时对向地球的月亮部分大一些,有时小一些,这样就形成了不同的月相。

【详解】(1)月相产生的原因之一是由于月球本身是不透明的,月球反射太阳的光。

(2)当太阳、地球、月球三者大致成一线,月球处在太阳与地球中间时,地球上看到的月相被称为新月,也称“朔”。地球处于太阳与月球之间时,月相被称为满月。

“海上生明月,天涯共此时。”(出自唐代张九龄《望月怀远》),这两句诗描写的月相为满月,在图中的位置是E。

(4)在农历下半月,当太阳、地球、月球三者成直角时,月球朝向地球的一面能被太阳光照亮一半,这时我们能看到半个月亮,此时的月相称为下玄月,发生的时间大约在农历廿三(二十三)。

从农历的月初至月末,月相的变化依次为新月→蛾眉月→上弦月→凸月→满月→凸月→下弦月→蛾眉月→新月。上半月月相的亮面朝右,缺面朝西,下半月月相的亮面朝左,缺面朝右,月相由缺到圆,再由圆到缺。唐代诗人白居易的诗句“可怜九月初三夜,露似真珠月似弓”描写的月相是月初的蛾眉月。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源及组卷应用平台

粤教版四年级下册科学第四单元地球上看到的光和影综合训练

一、选择题

1.在一天中,影子的长短变化是( )。

A.长—短 B.长—短—长 C.短—长

2.学校操场上,旗杆的影子在( )最短。

A.上午 B.中午 C.下午

3.农历上半月的月相变化规律是( )。

A.由缺变圆 B.由圆变缺 C.由缺变圆,再变缺

4.课间活动时,妍妍看到校园里的大树都有影子,下列说法错误的是:( )。

A.大树影子的方向与太阳的方向总是相同的

B.大树影子的长短变化与太阳的位置变化有关

C.大树影子的形成需要的条件是太阳(光源)、大树(阻挡物)和地面(屏)

5.我们看到月亮上比较亮的地方是( )。

A.高山 B.平原 C.盆地

6.阳光下物体影子的方向与太阳照射的方向( )。

A.相同 B.不了解 C.相反

7.在一天中,影子的长度变化是( )。

A.长-短-长 B.长-短 C.短-长

8.现在比较公认的环形山的形成说是( )。

A.地震说 B.撞击说 C.流水说

9.在一个月中,月相的变化规律是:

A.上半月由大到小,下半月由小到大

B.上半月由缺到圆,下半月由圆到缺

C.上半月由圆到缺,下半月由缺到圆

10.日晷的晷针要朝向( )。

A.赤道 B.南极 C.北极

11.光是影子形成的条件之一,地球上的自然光主要来自于( )。

A.太阳 B.电灯 C.火把

12.在端午节看到的月相是( ),中秋节看到的月相是( )。

A.峨眉月、满月 B.上弦月、满月 C.满月、上弦月

二、填空题

13.月球表面高低不平,明亮的区域地势较 ,较暗的区域一般是 ,人们称之为 。

14.月光是月球反射的 ,太阳总是照亮 月球,但我们看到的月相却有 变化。

15.上半月月相的变化有缺到圆,亮面逐渐变 ,亮面在 边。下半月月相由圆到缺,亮面逐渐变 ,亮面在 边。

16.古代的人们利用阳光下 的变化制造各种测量仪器。

17.阳光下,物体影子的长短与方向,与 在天空中的位置有关;月球本身是不发光的,我们看到的月光是月球反射的 。

18.月球表面高低不平。明亮的区域地势较 ,较暗的区域一般是 。

19.影子的形成条件有 和 。

20.我们无法用肉眼观察月球,可以借助 观察。

21.从地球上看,月球的亮面每天都在发生有规律的变化,从而形成 ,这种变化每隔约 天就会出现一次,这个周期就是“朔望月”。

22.古人很早就发现阳光下物体的影子在有规律地 着,并利用这个规律发明了计时工具——日晷。

三、判断题

23.古人制作的日晷能像我们现在使用的钟表一样精准计时。( )

24.月球表面高低不平,明亮的区域地势较低。( )

25.日晷通常由晷针、晷面两大部分组成的。( )

26.影子的方向与光源的方向无关。( )

27.用普通望远镜也可以清楚地观察到月球上的事物。( )

28.“月海”的分布比较均匀,它们的疏密和大小相同。( )

29.除夕夜(农历三十)是不能见到满月的。( )

30.从新月到满月,再从满月到新月,这是一个连续又周而复始的过程。( )

31.利用日影模拟装置进行实验,用电筒模拟的是太阳。( )

32.阳光下物体的影子总是比物体长。( )

四、连线题

33.连一连。

峨眉月 上弦月 凸月 满月 凸月 下弦月 峨眉月

五、简答题

34.一天中阳光下物体的影子是怎样变化的?

35.影子是怎样产生的?为什么影子总是在背光的一面?

36.简要叙述月相的变化规律?

37.科学家说,月球本身不会发光,请你解释月光是如何产生的?

六、综合题

38.观察下图的太阳、地球、月球位置的变化图,完成下列各题。

(1)月相产生的原因之一是由于月球本身是 (填 “透明”或“不透明”)。

(2)当太阳、地球、月球三者大致成一线,月球处在太阳与地球中间时,月球朝向地球的一面背着阳光,这时我们看不到月亮,此时的月相称为 ,也称“ ”。

(3)“海上生明月,天涯共此时。”(出自唐代张九龄《望月怀远》),这两句诗描写的月相为 ,在图中的位置是 。(填字母序号)

(4)在农历下半月,当太阳、地球、月球三者成直角时,月球朝向地球的一面能被太阳光照亮一半,这时我们能看到半个月亮,此时的月相称为 ,发生的时间大约在农历 。

(5)唐代诗人白居易的诗句“可怜九月初三夜,露似真珠月似弓。”描写的月相是( )。(填字母序号)

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

参考答案:

1.B

【详解】一天中,阳光下物体影子的方向随着太阳位置的改变而改变。早晨和傍晚影子比较长,中午影子比较短。一天中影子的长短变化是长——短——长,所以B符合题意。

2.B

【详解】一天中,上午物体的影子由长变短,到中午最短,下午由短到长。一天中阳光下学校操场上旗杆的影子长短变化规律是长→短→长,早晚时最长,正午时最短。所以B选项正确。

3.A

【详解】上半月,人们看到的月亮亮面面积逐渐变大,直到满月,亮面在右侧;下半月,人们看到的月亮亮面面积逐渐变小,直到朔月,亮面在左侧。月相在一个月中的变化规律是:农历上半月由缺到圆,下半月再由圆到缺。

4.A

【详解】影子的形成必须有光源、遮挡物和屏幕。阳光下物体影子的长短随太阳在天空中的位置变化而变化,太阳位置最高时影子最短。影子的方向总是和太阳的方向相反。

A、大树影子的方向与太阳的方向总是相反的 ,A错误;

B、大树影子长短的变化与太阳在天空中的位置有关,太阳在天空中的位置高,大树的影子短,B正确;

C、大树影子的形成需要的条件是太阳(光源)、大树(阻挡物)和地面(屏),C正确。

5.A

【详解】月球表面高低不平,月亮的正面有明、暗两个区域,明亮的部分是山区和高地,暗灰的部分则是月海。我们用肉眼看到的月亮上比较明亮的地方是高山。月球背面的山地和环形山比正面多,尤其是撞击坑最多。

6.C

【详解】阳光下物体影子的长短随太阳在天空中的位置变化而变化,太阳位置最高时影子最短。影子的方向总是和太阳的方向相反。所以C选项正确。

7.A

【详解】在一天中,被太阳照射到的物体投下的影子长短在不断地改变着,早晨的影子最长,随着时间的推移,影子逐渐变短,一过中午它又重新变长。所以一天中,影子的长度变化是长-短-长。

8.B

【详解】月球表面看上颜色较浅的地方,多是环形山。环形山又称为“月坑”,环形山是月球上面最显著的特征,几乎布满了整个月面。月球上的环形山公认的观点是“撞击说”。现在比较公认的环形山的形成说是撞击说,所以B符合题意。

9.B

【详解】月相实际上是人们从地球上看到的月球被太阳照亮的部分,月相圆缺变化一个周期的时间是一个月,月相在一个月中的变化规律是上半月由缺变圆,下半月由圆变缺。

10.C

【详解】日晷,是观测日影记时的仪器,主要是根据日影的位置,以指定当时的时辰或刻数,是我国古代较为普遍使用的计时仪器。日晷通常坐南朝北摆放,类似地球仪,晷针指向北极。

11.A

【详解】光是影子形成的条件之一,电灯和火把属于人造光源,太阳光是自然光,地球上的自然光主要来自太阳。所以A选项正确。

12.A

【详解】月球在圆缺变化过程中出现的各种形状叫做月相。月相是因为月球绕地球运动,使太阳、地球、月球三者的相对位置在一个月中有规律地变动。月相在一个月的不同时期有不同的形状。初一、初二的月相是新月,初三、初四的月相是娥眉月,初七、初八的月相是上弦月,十二、十三的月相是凸月,十五、十六的月相是满月,十八、十九的月相是凸月,二十二、二十三的月相是下弦月,二十七、二十八的月相是残月。综上所述,因为端午节是五月初五,所以看到的月相是峨眉月;中秋节是八月十五,看到的月相是满月。

13. 高 盆地 月海

【详解】月球自身不能发光,月光是反射的太阳光。月球表面高低不平,明亮的区域地势较高,较暗的区域一般是盆地,人们称之为月海。

14. 太阳光 半个 圆缺

【详解】月球是地球唯一的天然卫星,并且是太阳系中第五大的卫星。月球的直径是地球的四分之一,质量是地球的八十分之一,相对于所环绕的行星,它是质量最大的卫星,月球本身并不发光,靠反射太阳光才发亮。月球围绕地球转动的同时,地球又带着月球围绕太阳转。因此,太阳总是照亮半个月球,但我们看到的月相却有圆缺变化。

15. 大 右 小 左

【详解】月球在圆缺变化过程中出现的各种形状叫做月相。一个月中的月相是不同的,变化是有规律的。月相规律:上半月月相的变化有缺到圆,亮面逐渐变大,亮面在右边。下半月月相由圆到缺,亮面逐渐变小,亮面在左边。

16.影子

【详解】古代人们利用阳光下物体影子的变化规律发明了各种仪器,如计时仪器日晷。日晷一般由晷针和晷盘组成。晷盘南高北低,平行于天赤道;晷针垂直晷盘,上端指向北极星。

17. 太阳 太阳光

【详解】一天中阳光下物体的影子的方向是随着太阳方向的变化而变化的,影子的方向总是和太阳的方向相反。影子长短的变化是随着太阳在天空中的位置变化而变化的,太阳位置最高时(正午)影子最短,太阳位置最低时(清晨和傍晚)影子最长;上午影子由长逐渐变短,中午最短,下午影子逐渐由短变长。月球是地球唯一的天然卫星,并且是太阳系中第五大的卫星。月球是一个不发光、不透明的球体,我们看到的月光是它反射太阳的光。

18. 高 盆地

【详解】月球表面有明有暗,凹凸不平,暗的区域地势低,是“月海”(盆地);亮的区域是地势比较高。月球自身不能发光,月光是反射的太阳光。

19. 光 不透明物体

【详解】当不透明物体挡住光后,在物体与光相反的方向就会形成影子。所以影子的形成条件是光和不透明物体。

20.天文望远镜

【详解】人类探测宇宙的工具有:宇宙飞船、航天飞机、空间站、天文望远镜、人造卫星等。飞船载人到太空探索宇宙奥秘,天文望远镜使科学家看得更远更清楚。根据对宇宙探索的认识,天文望远镜使科学家看得更远更清楚,我们可以借助天文望远镜,更清晰地观察月球。

21. 月相 29.5

【详解】从地球上看,月球的亮面每天都在发生有规律的变化,从而形成月相,月相就是这样周而复始地变化着。从新月到满月再到新月,就是从月相变化的一个周期(即一次月相变化的全部过程),周期平均约为29.5天,称为“朔望月”。我国农历中的月份就是根据朔望月确定的。

22.变化

【详解】日晷是观测日影记时的仪器,主要是根据日影的位置,以指定当时的时辰或刻数,是我国古代较为普遍使用的计时仪器。古人很早就发现阳光下物体的影子在有规律地变化着,并利用这个规律发明了计时工具——日晷。

23.×

【详解】古人利用阳光下物体的影子的变化规律发明了一种计时仪器,叫做日晷,一天中太阳由东向西移动,投在晷面上晷针的影子像现代钟表的指针一样慢慢移动,以此来显示时刻。日晷只能知道粗略的时间,远远达不到精准。现在日晷已经被计时更精准的钟表替代了。所以本题说法不正确。

24.×

【详解】月球表面有明有暗,凹凸不平,暗的区域地势低,是“月海”(盆地);亮的区域是地势比较高。月球自身不能发光,月光是反射的太阳光。本题说法不正确。

25.√

【详解】日晷是由晷针和晷面两部分构成,按晷面放置的方向,可分为赤道、地平、竖立、斜立等型式。

26.×

【详解】当光照射不透明的物体时,会产生影子。影子的形成的条件是光源、遮挡物、屏幕。影子总在背光的一侧。影子的方向与光源的方向相反。

27.×

【详解】伽利略利用自制的世界上第一架天文望远镜观察月球观察月球,看到了月球表面众多的环形山、高地和“月海”。用普通望远镜不可以清晰地看见月球上的事物。

28.×

【详解】月球表面高低不平,月亮的正面有明、暗两个区域,明亮的部分是山区和高地,暗灰的部分则是月海。“月海”的分布是不均匀的,而且其疏密和大小都是不相同。

29.√

【详解】月相变化是有一定规律的,通常是农历一个月循环一次。初一、初二的月相是新月,初三、初四的月相是娥眉月,初八、初九的月相是上弦月,十二、十三的月相是凸月,十五、十六的月相是满月,十八、十九的月相是凸月,二十二、二十三的月相是下弦月,二十七、二十八的月相是残月。除夕夜(农历三十)是不能见到满月的。

30.√

【详解】月相实际上就是人们从地球上看到的月球被太阳照亮的部分。月相变化的顺序是:新月——娥眉月——上弦月——盈凸——满月——亏凸——下弦月——残月——新月,就这样循环,月相变化是周期性的,从新月到满月,再从满月到新月,这是一个连续又周而复始的过程。

31.√

【详解】影子是由于光的直线传播形成的,影子的形成必须有光源、遮挡物和屏幕。利用日影模拟装置进行实验,用电筒模拟的是太阳。

32.×

【详解】太阳总是早上从东方升起,下午从西方落下。早上和傍晚物体的影子比较长。中午时,阳光下物体的影子最短。阳光下物体的影子的长短跟太阳与地面的夹角有关,物体的影子并不是总比物体长。本题说法不正确。

33.

【详解】月相实际上就是人们从地球上看到的月球被太阳照亮的部分。月相变化的顺序是:新月——娥眉月——上弦月——盈凸——满月——亏凸——下弦月——残月——新月,就这样循环,月相变化是周期性的,周期大约是农历的一个月。农历上半月由缺到圆,亮面在右边;下半月再由圆到缺,亮面在左边。

34.影子的方向和长短随着太阳的方向和位置的高低来变化。即早晨太阳在东,影子在西;中午太阳偏南,影子就偏北;下午太阳在西,影子就在东。清晨和傍晚太阳位置最低,影子最长;正午太阳位置最高,影子最短。

【详解】在一天中,被太阳照射到的物体投下的影子在不断地改变着。。第一是影子的长短在改变,早晨的影子最长,随着时间的推移,影子逐渐变短,一过中午它又重新变长;第二是影子的方向在改变,因为我们在北半球,早晨的影子在西方,中午的影子在北方,傍晚的影子在东方。

35.光是沿直线传播的,光在传播的过程中如果遇到了不透明的物体,在物体的后面光照不到的地方就会留下一个暗区,这个暗区形成了影子。

【详解】光线是沿着直线传播的,当遇到遮光物时,光线被挡下来,产生了影子。

本题考查有关光线的知识,光线在同种均匀介质是沿直线传播的,是常考的知识点。

36.月相的变化依次为新月(初一)→蛾眉月→上弦月(初七、初八)→凸月→满月(十五、十六)→凸月→下弦月(二十二、二十三)→残月→新月。月相是周而复始的。

【详解】我们看到的月亮发亮部分的形状叫月相。上半月变化规律,由亏到圆,人们看到的月亮亮面面积逐渐增大,直至满月,亮面在月球的右侧,下半月,人们看到亮面面积逐渐减小,直至朔月,亮面在月球的左侧。月相的变化依次为新月(初一)→蛾眉月→上弦月(初七、初八)→凸月→满月(十五、十六)→凸月→下弦月(二十二、二十三)→残月→新月。月相是周而复始的。

37.月球本身不会发光,我们看到的月光是月球反射的太阳光。

【详解】月球,天体名称,人类肉眼所见称为月亮,是地球的卫星,并且是太阳系中第五大的卫星。月球本身不会发光,我们看到的月光是月球反射的太阳光。月球上面没有大气,也没有风。我们看到的月亮上的阴影,是月面上的大平原,称为“月海”。

38. 不透明 新月 朔 满月 E 下玄月 廿三 (二十三) B

【分析】月相是对于地球上看到的月球被太阳照明部分的称呼。由于月球本身不发光、不透明,在太阳光照射下,向着太阳的半个球面是亮面,另半个球面是暗面。随着月球围绕地球自西向东公转运动,就使月球被太阳照亮的一面有时朝向地球,有时背向地球;有时对向地球的月亮部分大一些,有时小一些,这样就形成了不同的月相。

【详解】(1)月相产生的原因之一是由于月球本身是不透明的,月球反射太阳的光。

(2)当太阳、地球、月球三者大致成一线,月球处在太阳与地球中间时,地球上看到的月相被称为新月,也称“朔”。地球处于太阳与月球之间时,月相被称为满月。

“海上生明月,天涯共此时。”(出自唐代张九龄《望月怀远》),这两句诗描写的月相为满月,在图中的位置是E。

(4)在农历下半月,当太阳、地球、月球三者成直角时,月球朝向地球的一面能被太阳光照亮一半,这时我们能看到半个月亮,此时的月相称为下玄月,发生的时间大约在农历廿三(二十三)。

从农历的月初至月末,月相的变化依次为新月→蛾眉月→上弦月→凸月→满月→凸月→下弦月→蛾眉月→新月。上半月月相的亮面朝右,缺面朝西,下半月月相的亮面朝左,缺面朝右,月相由缺到圆,再由圆到缺。唐代诗人白居易的诗句“可怜九月初三夜,露似真珠月似弓”描写的月相是月初的蛾眉月。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)