广东省珠海市香洲区2023-2024学年七年级上学期期末考试历史试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 广东省珠海市香洲区2023-2024学年七年级上学期期末考试历史试题(无答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-21 19:22:52 | ||

图片预览

文档简介

香洲区2023-2024学年度第一学期义务教育阶段质量监测

七年级历史

说明:1.全卷共8页,满分为100分,考试用时为80分钟。

2.答卷前,考生务必用黑色字迹的签字笔或钢笔在答题卡填写自己的学校、班级、姓名、考号、座位号、试室号。用2B铅笔把对应该号码的标号涂黑。

3.选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试题上。

4.非选择题必须用黑色字迹的签字笔或钢笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。

5.考生务必保持答题卡的整洁。考试结束时,将试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.题1表是某同学整理的主题为“中国早期人类历史”的读书笔记。据此可知( )

发掘地点 考古发现 考古结论

云南元谋县 远古人类两颗门齿化石 我国境内目前已确认的最早的古人类

北京周口店龙骨山 远古人类头盖骨化石、直立人化石及动物化石 北京人生活在距今约70万—20万年

北京周口店龙骨山顶部洞穴 远古人类头盖骨化石、个体遗骨化石 山顶洞人生距今约3万年

题1表

A.我国是迄今发现古人类遗址最多的国家 B.直立行走是人类进化史上的重要里程碑

C.我国境内早期人类生活在新石器时代 D.化石是研究远古人类历史的重要证据

2.题2图为杭州第19届亚运会的吉祥物之一“琼琼”。其设计灵感来自良渚遗址的代表性文物玉琮。除了象征信仰的玉器外,该遗址中还发现有城址、大型水利系统、等级分明的墓地等,完整地呈现了距今5000年左右的社会形态。据此可知,良渚遗址( )

题图2

A.是中华文明史的实证 B.标志着远古人类进入定居生活

C.开创了原始农耕文明 D.展现了旧石器时代人民的智慧

3.每年农历的“三月三”,河南省新郑市都会举行黄帝故里拜祖大典。今年的拜祭主题为“同根同祖同源,和平和睦和谐”。这表明黄帝( )

A.平息战乱、开创华夏 B.是中华民族的人文初祖

C.尝试百草、教民农耕 D.是真实存在的历史人物

4.《礼记》记载:“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦”。打破了“天下为公”局面的历史事件是( )A.夏启继位 B.商汤灭夏 C.盘庚迁殷 D.武王伐纣

5.商王武丁的妻子妇好是中国第一位女性军事统帅。她的墓葬中出土了468件青铜器,其中有100多件兵器,而同期的一些中小型墓葬却鲜见青铜器随葬。这反映了商朝( )

A.妇女的政治地位较高 B.随葬青铜器数量是地位的象征

C.青铜器具有诸多用途 D.青铜器制作工艺水平十分精良

6.“(周人)僻居西部,面对东部的广土众民,不能不设计一套统治机制——‘封建亲戚,以藩屏周’的制度”。这一“制度”的实行( )

A.便于直接管理人民 B.标志着封建王朝的产生

C.巩固周王朝的疆土 D.确保中央对地方的集权

7.《春秋》记载,周平王去世时,王室筹集不出丧葬费,只得派人去鲁国,乞求鲁国给予一些助丧财物。这一现象说明了( )

A.周王室经济上依赖诸侯国 B.诸侯国开始左右周天子

C.周天子已不能施令诸侯国 D.诸侯国无需向王室纳贡

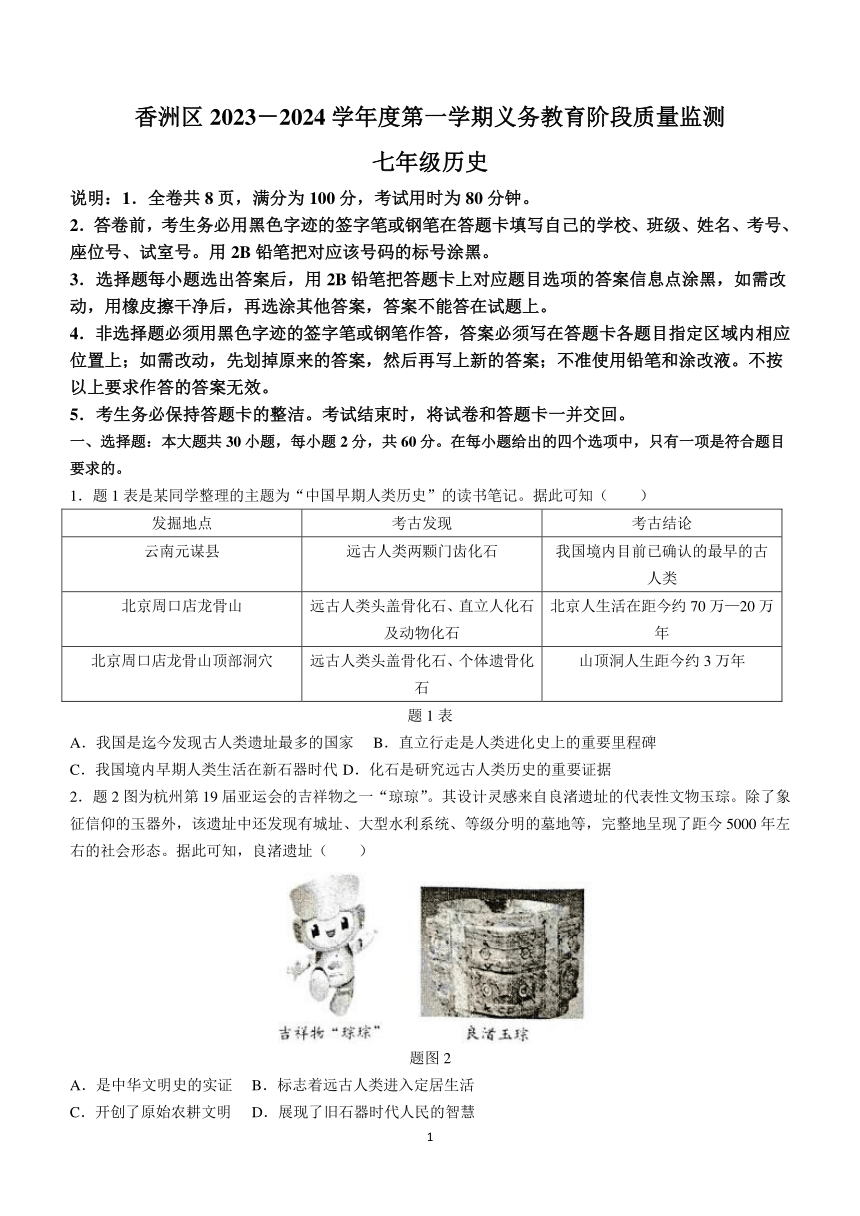

8.题8图是1965年出土于四川成都的战国铜壶,壶身刻有水陆攻战图案,展现了人们习射、攻城、舟战等场景,被誉为战国的“清明上河图”。该铜壶反映的时代特征是( )

题8图

A.周室衰微、诸侯争霸 B.兼并战争、干戈不息

C.使用铁器、发展生产 D.礼崩乐坏、变法改革

9.秦国的军队被称为“虎狼之师”,其士兵作战勇猛,与以下哪一措施有关( )

A.为私斗者,各以轻重被刑大小 B.耕织致粟帛多者复其身

C.为田开阡陌封疆,而赋税平 D.能得甲首一者,赏爵一级

10.历史评价是对历史现象或事件进行态度与价值的评判。下列叙述属于历史评价的是,都江堰( )

A.由蜀郡郡守李冰主持修建 B.坐落在成都平原西部的岷江上

C.在世界水利史上绝无仅有 D.由渠首和灌溉网两大工程构成

11.《睡虎地秦墓竹简》对秦朝官方文书的传递有如下规定,传送命书及标明“急”字的文书,应立即传送;不急的,当天送完,不准耽搁。耽搁的要依法论处。这表明当时( )

A.社会矛盾缓和 B.地方监察体系严密

C.中央机构完善 D.行政管理制度严格

12.陈胜、吴广起义和黄巾起义是中国历史上重要的农民起义。这两次起义的共同点是都( )

A.因为刑法残酷 B.借助了宗教力量

C.经过精心策划 D.打击了王朝统治

13.刘邦在谈到为何能战胜项羽时说:张良、萧何和韩信都是人杰,我不如他们,但“吾能用之,此吾所以取天下也。”刘邦认为自己获胜的原因是( )

A.收揽民心 B.善用人才 C.兵力强大 D.纪律严明

14.史书记载,汉文帝在位二十三年,宫室、园林、服饰、车骑都没有增加。在修建其陵墓时,他要求不许用金银、铜等装饰,只可用瓦器。这反映出汉文帝( )

A.废除严刑峻法 B.注重以农为本 C.提倡节俭治国 D.减免赋税徭役

15.“汉武帝以赏赐的名义来解决王国问题,这对他的名声不但没有影响,反而还赢得了仁政的称赞,而最重要的是在这个过程中,汉武帝没有动用国家任何兵马。”这一评价描述的是汉武帝( )

A.实施“推恩令” B.建立刺史制度 C.实行盐铁专卖 D.大力兴办太学

16.习近平主席在2017年第一届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上提到:公元前140多年的中国汉代,一支从长安出发的和平使团,开始打通东方通往西方的道路,完成了“凿空之旅”。与“凿空之旅”相关的历史事件是( )

A.张骞出使西域 B.设置西域都护

C.班超经营西域 D.甘英出使大秦

17.近几十年来,在我国新疆发现许多汉代的丝织品,在马来西亚挖掘出与汉代陶片纹饰相似的陶片,在印度尼西亚出土了汉代的钱币和陶罐。这些考古发现证实( )

A.汉朝重视海外贸易 B.陆海丝绸之路的存在

C.东西方文化的融合 D.各地经济具有互补性

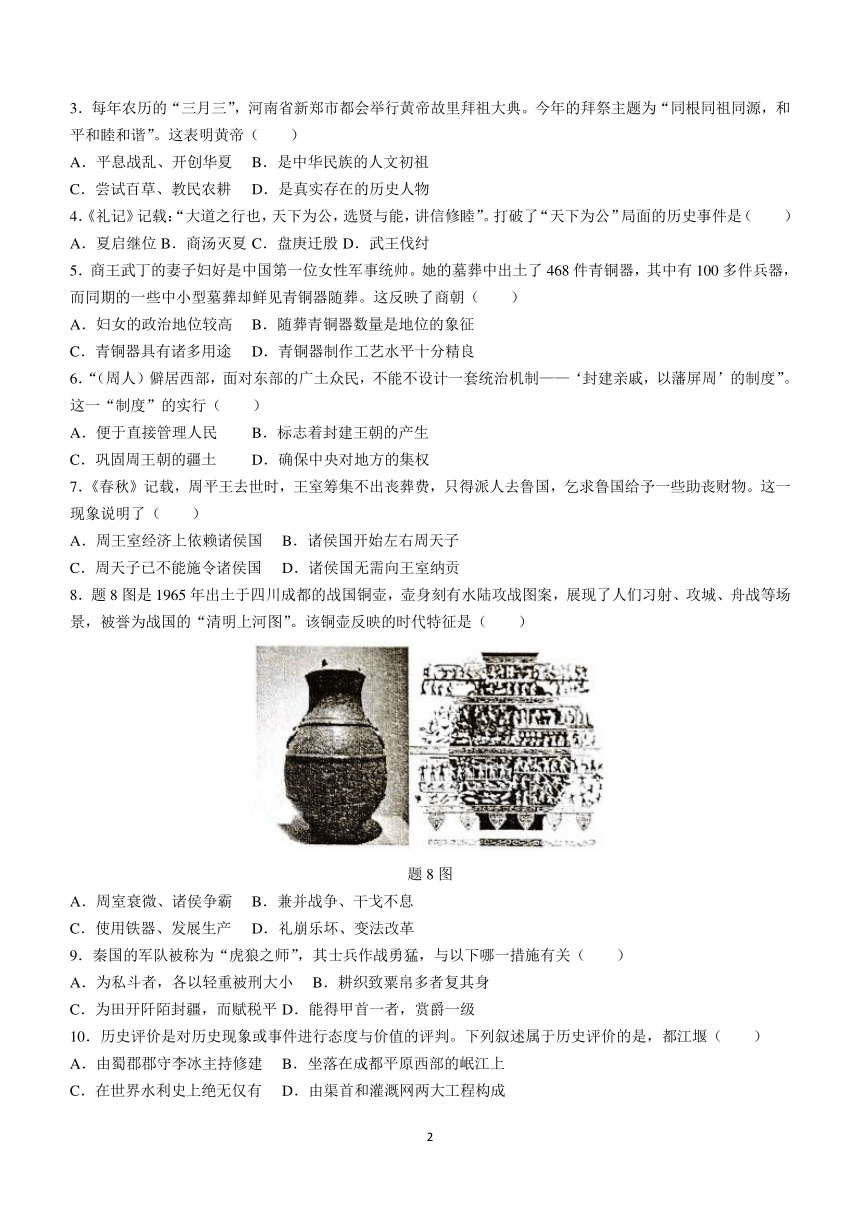

18.说唱是汉代百戏中的一种。题18图是东汉击鼓说唱俑,这件陶俑身材矮胖,表情生动活泼,神态诙谐,正在以夸张的动作进行说唱表演。这反映出东汉( )

题图18

A.制瓷技术高超 B.戏剧形式丰富 C.文学艺术繁荣 D.社会生活多彩

19.2023年9月,第一届全国健身气功·五禽戏交流比赛大会在安徽亳州举行,线下赛事共有来自中国、俄罗斯等18个国家的36支代表队参与。追根溯源,创编“五禽戏”的是( )

A.扁鹊 B.张仲景 C.华佗 D.祖冲之

20.司马迁青年时曾南游江淮地区,登会稽山,探察禹穴,观览九嶷山,泛舟于沅水、湘水之上,北渡汶水、泗水,了解当地的风土人情,并在此基础上撰写了重要的水利文献《史记·河渠书》。这表明司马迁( )

A.坚持秉笔直书 B.强调文献佐证

C.采纳民间传说 D.重视实地考察

21.因旧有历法与实际天象不符,汉武帝从全国征募二十余人制定《太初历》,并正式将二十四节气定于历法中,这体现了( )

A.历法体系已经完备 B.政府对农业的重视

C.大一统措施的影响 D.汉代天文学的发展

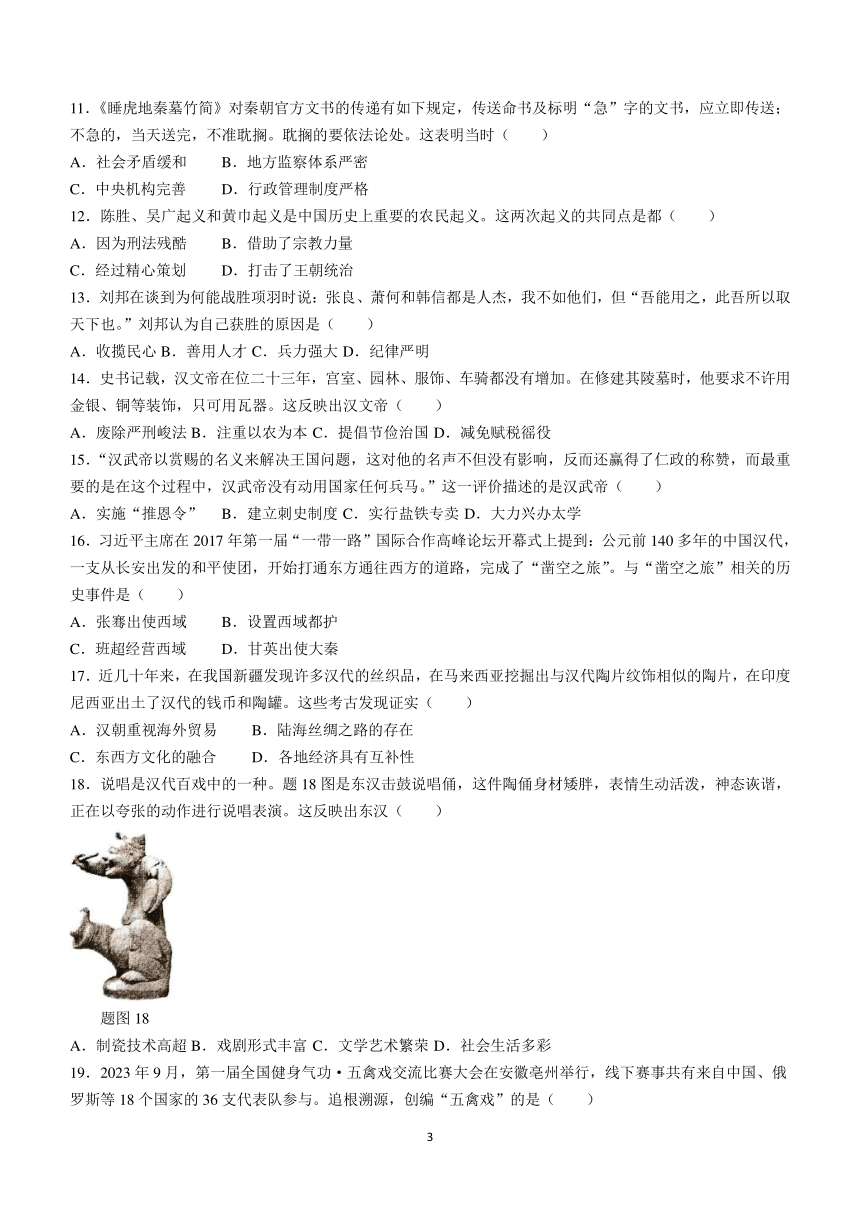

22.题22图是古代某次战役示意图。这场战役( )

题22图

A.让北方重新陷入混乱状态 B.使匈奴再无力与西汉对抗

C.为曹操统一北方打下基础 D.促进三国鼎立局面的形成

23.东晋南朝时期的市场,除了大小城市中列肆贩卖、摆摊设点的正规“市”之外,还有农民的临时集市“草市”,与周边少数民族交易的“夷市”等等。这反映了当时( )

A.对外贸易的兴盛 B.分裂局面已经结束

C.商业活动的频繁 D.民族关系趋于和缓

24.黄仁宇在《中国大历史》中写到:“公元383年,这流亡政府的弱势军队出人意料地打败了前秦领袖苻坚所统帅的绝对优势的北方联军。”材料中“流亡政府”指的是( )

A.东汉 B.西晋 C.东晋 D.北魏

25.题25图是某同学绘制的某单元知识结构示意图,其中①处应为( )

题25图

A.人口迁徙 B.社会稳定 C.五胡内迁 D.王猛改革

26.《魏书》记载:“高祖曰:‘自上古以来及诸经籍,焉有不先正名,而得行礼乎?今欲断诸北语,一从正音。’”材料中的“北语”指的是( )

A.汉语 B.氐族语 C.鲜卑语 D.匈奴语

27.《齐民要术》记载了很多农谚,如“欲得谷,马耳(谷叶初出似马耳状)镞”,说明了早锄的时机和好处;“顷不比亩善”简洁地道出了种少、种好胜过广种薄收。这体现出( )

A.农业耕作效率大大提高 B.传统农业重视精耕细作

C.农业种植需要因地制宜 D.北魏农业文明领先世界

28.先秦时期,各地“衣冠异制”,即服饰的形制有很大不同;至秦汉以后,各地服饰出现了趋同现象;到了魏晋南北朝时期又开始呈现多元化趋势。这一变化( )

A.促进民族交融的加深 B.体现民本思想的解放

C.受到时代特征的影响 D.说明审美理念成熟化

29.东晋王羲之刻苦学习书法,继承各种书体的优点,所作楷、行、草书尤为精湛。其行书、楷书摆脱了以往带有隶、篆的痕迹,被称赞为古今之冠。这说明( )

A.王羲之被誉为“书圣” B.书法艺术具有继承和创新

C.行书是王羲之独创的 D.魏晋时书法创作百花齐放

30.以下成语典故出自同一历史时期的是( )

A.纸上谈兵、朝秦暮楚 B.退避三舍、完璧归赵

C.约法三章、草木皆兵 D.三顾茅庐、破釜沉舟

二、非选择题:本大题共3小题,31小题14分,32小题12分,33小题14分,共40分。

31.(14分)治国理政,思想引领。阅读材料,回答问题:

材料一 在战国时期“王道既微,诸侯力政,时君世主,好恶殊方”的历史背景下,各家学派“蜂出并作,各引一端,崇其所善”,这种学术繁荣的局面不仅是空前的,在后世历史中也属罕见。

——张帆《中国古代简史》

(1)根据材料一,写出材料中“蜂出并作,各引一端”所指的文化现象,并结合所学知识分析其出现的背景。(6分)

材料二 春秋战国时代的士,虽然政治主张不同,但是强烈的政治参与意识是他们共同的特点。儒家的孔子公然提出“学而优则仕”的口号,培养了大批弟子如子路、子贡等参政。孟子更称:“如欲平治天下,当今之世舍我其谁也。”墨家以“兼爱”“非攻”等立场鲜明的政治学说与儒家并称显学。至于法家,更是以研讨政治权术、建立专制统治、实行富国强兵为宗旨,在战国时代各国先后兴起的众多变法活动中,领导的重任多由这一派的士子担任。即使是老子的“小国寡民”归隐思想,也只是在实现自己政治理论无望的时局下,强烈的政治参与意识的扭曲表现。

——摘编自冯天瑜《中华文化史》

(2)根据材料二,任选一个学派概括其政治主张。(2分)

(3)综合上述材料,参考示例,结合所学知识,举例说明诸子学说在后世治国理政中的具体运用。(6分)

【示例】

事例:商鞅变法

运用学说:法家思想

说明:战国时期,秦国为在兼并战争中取胜,任用商鞅主持变法,采取废除贵族世袭特权、奖励军功等措施,使秦国国力大大增强,为以后秦国统一全国奠定基础。

32.(12分)统一是人心所向,大势所趋。阅读材料,回答问题:

材料一

观点 材料出处

若从战国时代的情势看,中国的统一乃是必然的发展。孟子早已有了天下终究“定于一”的观念。当时六国,都有兼并宇内,统一天下的野心。 许倬云《万古江河》

秦之富强,得东方游仕之力为多,如商鞅、张仪、公孙衍、甘茂、范雎、蔡泽、吕不韦,皆东方人也,彼辈皆不抱狭义的国家观念。 钱穆《国史大纲》

秦国变法比较彻底,政权巩固,经济发展,国富兵强,在实力对比上较之山东六国有着明显的优势,已经有了进行统一战争的可能性。 吕思勉《中国通史》

(1)根据材料一,概括秦统一六国的条件。(4分)

材料二

图1统一货币 图2秦长城 图3秦坑儒谷

图4五铢钱 图5霍去病墓 图6汉代讲经图

(2)根据材料二,任选两张或两张以上相互关联的图片进行归类,并提炼其共同反映的历史信息。(4分)

材料三 秦汉以降(注:以后),历史上虽然统一与分裂交相更替,但总的来说,统一是主流,是不可逆转的总趋势,割据分裂是暂时的历史现象,而且总是遭到人们的谴责和历史的唾弃。即使在分裂割据的年代,追求统一仍始终是各族统治者和民众的共同政治理念和奋斗目标。

——黄朴民《“大一统”原则规范下的秦汉政治与文化》

(3)根据材料三,指出秦汉以后中国历史发展的主要趋势。结合所学知识,举一例史实加以说明。(4分)

33.(14分)画像石是研究古代社会生活的重要实物。阅读材料,回答问题:

材料一 一组反映古代农耕的汉画像石拓片

山东金乡出土 四川德阳出土 陕西绥德出土

(1)根据材料一,指出其共同反映的耕作方式。列举汉代农业发展的新变化。(6分)

材料二 中国邮政分别于1956年和1999年发行有关画像石的特种邮票(部分)

1956(4-1)《井盐生产》井盐生产在我国有悠久的历史,是西南地区古代重要的手工业之一。邮票展示出井盐的制作工艺,左下角四个人正在用滑车汲取盐卤,再通过卤管引入右边灶上的盐缸,另一个人在烧柴灶熬盐。山前有工人在搬运盐包;山后工人在猎取野兽,确保安全。 1999(6-2)《纺织》邮票反映了古代纺织工艺的精髓。它生动地展示了络车(调丝)、纬车(摇纬)和织机(制锦)的操作,展示了汉代人对纺织技术的深刻理解和熟练运用。这枚邮票呈现了汉代妇女的辛勤劳动,勾勒出那个时代的风貌。

(2)根据材料二呈现的历史场景,自拟一个主题。结合所学知识,指出材料一和材料二所反

映的内容之间的联系。(4分)

材料三 甘肃嘉峪关魏晋墓砖画,展现了北方游牧民族部分生活场景。

(3)根据材料三,指出北方游牧民族生活的变化及其历史背景。(4分)

七年级历史

说明:1.全卷共8页,满分为100分,考试用时为80分钟。

2.答卷前,考生务必用黑色字迹的签字笔或钢笔在答题卡填写自己的学校、班级、姓名、考号、座位号、试室号。用2B铅笔把对应该号码的标号涂黑。

3.选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试题上。

4.非选择题必须用黑色字迹的签字笔或钢笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。

5.考生务必保持答题卡的整洁。考试结束时,将试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.题1表是某同学整理的主题为“中国早期人类历史”的读书笔记。据此可知( )

发掘地点 考古发现 考古结论

云南元谋县 远古人类两颗门齿化石 我国境内目前已确认的最早的古人类

北京周口店龙骨山 远古人类头盖骨化石、直立人化石及动物化石 北京人生活在距今约70万—20万年

北京周口店龙骨山顶部洞穴 远古人类头盖骨化石、个体遗骨化石 山顶洞人生距今约3万年

题1表

A.我国是迄今发现古人类遗址最多的国家 B.直立行走是人类进化史上的重要里程碑

C.我国境内早期人类生活在新石器时代 D.化石是研究远古人类历史的重要证据

2.题2图为杭州第19届亚运会的吉祥物之一“琼琼”。其设计灵感来自良渚遗址的代表性文物玉琮。除了象征信仰的玉器外,该遗址中还发现有城址、大型水利系统、等级分明的墓地等,完整地呈现了距今5000年左右的社会形态。据此可知,良渚遗址( )

题图2

A.是中华文明史的实证 B.标志着远古人类进入定居生活

C.开创了原始农耕文明 D.展现了旧石器时代人民的智慧

3.每年农历的“三月三”,河南省新郑市都会举行黄帝故里拜祖大典。今年的拜祭主题为“同根同祖同源,和平和睦和谐”。这表明黄帝( )

A.平息战乱、开创华夏 B.是中华民族的人文初祖

C.尝试百草、教民农耕 D.是真实存在的历史人物

4.《礼记》记载:“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦”。打破了“天下为公”局面的历史事件是( )A.夏启继位 B.商汤灭夏 C.盘庚迁殷 D.武王伐纣

5.商王武丁的妻子妇好是中国第一位女性军事统帅。她的墓葬中出土了468件青铜器,其中有100多件兵器,而同期的一些中小型墓葬却鲜见青铜器随葬。这反映了商朝( )

A.妇女的政治地位较高 B.随葬青铜器数量是地位的象征

C.青铜器具有诸多用途 D.青铜器制作工艺水平十分精良

6.“(周人)僻居西部,面对东部的广土众民,不能不设计一套统治机制——‘封建亲戚,以藩屏周’的制度”。这一“制度”的实行( )

A.便于直接管理人民 B.标志着封建王朝的产生

C.巩固周王朝的疆土 D.确保中央对地方的集权

7.《春秋》记载,周平王去世时,王室筹集不出丧葬费,只得派人去鲁国,乞求鲁国给予一些助丧财物。这一现象说明了( )

A.周王室经济上依赖诸侯国 B.诸侯国开始左右周天子

C.周天子已不能施令诸侯国 D.诸侯国无需向王室纳贡

8.题8图是1965年出土于四川成都的战国铜壶,壶身刻有水陆攻战图案,展现了人们习射、攻城、舟战等场景,被誉为战国的“清明上河图”。该铜壶反映的时代特征是( )

题8图

A.周室衰微、诸侯争霸 B.兼并战争、干戈不息

C.使用铁器、发展生产 D.礼崩乐坏、变法改革

9.秦国的军队被称为“虎狼之师”,其士兵作战勇猛,与以下哪一措施有关( )

A.为私斗者,各以轻重被刑大小 B.耕织致粟帛多者复其身

C.为田开阡陌封疆,而赋税平 D.能得甲首一者,赏爵一级

10.历史评价是对历史现象或事件进行态度与价值的评判。下列叙述属于历史评价的是,都江堰( )

A.由蜀郡郡守李冰主持修建 B.坐落在成都平原西部的岷江上

C.在世界水利史上绝无仅有 D.由渠首和灌溉网两大工程构成

11.《睡虎地秦墓竹简》对秦朝官方文书的传递有如下规定,传送命书及标明“急”字的文书,应立即传送;不急的,当天送完,不准耽搁。耽搁的要依法论处。这表明当时( )

A.社会矛盾缓和 B.地方监察体系严密

C.中央机构完善 D.行政管理制度严格

12.陈胜、吴广起义和黄巾起义是中国历史上重要的农民起义。这两次起义的共同点是都( )

A.因为刑法残酷 B.借助了宗教力量

C.经过精心策划 D.打击了王朝统治

13.刘邦在谈到为何能战胜项羽时说:张良、萧何和韩信都是人杰,我不如他们,但“吾能用之,此吾所以取天下也。”刘邦认为自己获胜的原因是( )

A.收揽民心 B.善用人才 C.兵力强大 D.纪律严明

14.史书记载,汉文帝在位二十三年,宫室、园林、服饰、车骑都没有增加。在修建其陵墓时,他要求不许用金银、铜等装饰,只可用瓦器。这反映出汉文帝( )

A.废除严刑峻法 B.注重以农为本 C.提倡节俭治国 D.减免赋税徭役

15.“汉武帝以赏赐的名义来解决王国问题,这对他的名声不但没有影响,反而还赢得了仁政的称赞,而最重要的是在这个过程中,汉武帝没有动用国家任何兵马。”这一评价描述的是汉武帝( )

A.实施“推恩令” B.建立刺史制度 C.实行盐铁专卖 D.大力兴办太学

16.习近平主席在2017年第一届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上提到:公元前140多年的中国汉代,一支从长安出发的和平使团,开始打通东方通往西方的道路,完成了“凿空之旅”。与“凿空之旅”相关的历史事件是( )

A.张骞出使西域 B.设置西域都护

C.班超经营西域 D.甘英出使大秦

17.近几十年来,在我国新疆发现许多汉代的丝织品,在马来西亚挖掘出与汉代陶片纹饰相似的陶片,在印度尼西亚出土了汉代的钱币和陶罐。这些考古发现证实( )

A.汉朝重视海外贸易 B.陆海丝绸之路的存在

C.东西方文化的融合 D.各地经济具有互补性

18.说唱是汉代百戏中的一种。题18图是东汉击鼓说唱俑,这件陶俑身材矮胖,表情生动活泼,神态诙谐,正在以夸张的动作进行说唱表演。这反映出东汉( )

题图18

A.制瓷技术高超 B.戏剧形式丰富 C.文学艺术繁荣 D.社会生活多彩

19.2023年9月,第一届全国健身气功·五禽戏交流比赛大会在安徽亳州举行,线下赛事共有来自中国、俄罗斯等18个国家的36支代表队参与。追根溯源,创编“五禽戏”的是( )

A.扁鹊 B.张仲景 C.华佗 D.祖冲之

20.司马迁青年时曾南游江淮地区,登会稽山,探察禹穴,观览九嶷山,泛舟于沅水、湘水之上,北渡汶水、泗水,了解当地的风土人情,并在此基础上撰写了重要的水利文献《史记·河渠书》。这表明司马迁( )

A.坚持秉笔直书 B.强调文献佐证

C.采纳民间传说 D.重视实地考察

21.因旧有历法与实际天象不符,汉武帝从全国征募二十余人制定《太初历》,并正式将二十四节气定于历法中,这体现了( )

A.历法体系已经完备 B.政府对农业的重视

C.大一统措施的影响 D.汉代天文学的发展

22.题22图是古代某次战役示意图。这场战役( )

题22图

A.让北方重新陷入混乱状态 B.使匈奴再无力与西汉对抗

C.为曹操统一北方打下基础 D.促进三国鼎立局面的形成

23.东晋南朝时期的市场,除了大小城市中列肆贩卖、摆摊设点的正规“市”之外,还有农民的临时集市“草市”,与周边少数民族交易的“夷市”等等。这反映了当时( )

A.对外贸易的兴盛 B.分裂局面已经结束

C.商业活动的频繁 D.民族关系趋于和缓

24.黄仁宇在《中国大历史》中写到:“公元383年,这流亡政府的弱势军队出人意料地打败了前秦领袖苻坚所统帅的绝对优势的北方联军。”材料中“流亡政府”指的是( )

A.东汉 B.西晋 C.东晋 D.北魏

25.题25图是某同学绘制的某单元知识结构示意图,其中①处应为( )

题25图

A.人口迁徙 B.社会稳定 C.五胡内迁 D.王猛改革

26.《魏书》记载:“高祖曰:‘自上古以来及诸经籍,焉有不先正名,而得行礼乎?今欲断诸北语,一从正音。’”材料中的“北语”指的是( )

A.汉语 B.氐族语 C.鲜卑语 D.匈奴语

27.《齐民要术》记载了很多农谚,如“欲得谷,马耳(谷叶初出似马耳状)镞”,说明了早锄的时机和好处;“顷不比亩善”简洁地道出了种少、种好胜过广种薄收。这体现出( )

A.农业耕作效率大大提高 B.传统农业重视精耕细作

C.农业种植需要因地制宜 D.北魏农业文明领先世界

28.先秦时期,各地“衣冠异制”,即服饰的形制有很大不同;至秦汉以后,各地服饰出现了趋同现象;到了魏晋南北朝时期又开始呈现多元化趋势。这一变化( )

A.促进民族交融的加深 B.体现民本思想的解放

C.受到时代特征的影响 D.说明审美理念成熟化

29.东晋王羲之刻苦学习书法,继承各种书体的优点,所作楷、行、草书尤为精湛。其行书、楷书摆脱了以往带有隶、篆的痕迹,被称赞为古今之冠。这说明( )

A.王羲之被誉为“书圣” B.书法艺术具有继承和创新

C.行书是王羲之独创的 D.魏晋时书法创作百花齐放

30.以下成语典故出自同一历史时期的是( )

A.纸上谈兵、朝秦暮楚 B.退避三舍、完璧归赵

C.约法三章、草木皆兵 D.三顾茅庐、破釜沉舟

二、非选择题:本大题共3小题,31小题14分,32小题12分,33小题14分,共40分。

31.(14分)治国理政,思想引领。阅读材料,回答问题:

材料一 在战国时期“王道既微,诸侯力政,时君世主,好恶殊方”的历史背景下,各家学派“蜂出并作,各引一端,崇其所善”,这种学术繁荣的局面不仅是空前的,在后世历史中也属罕见。

——张帆《中国古代简史》

(1)根据材料一,写出材料中“蜂出并作,各引一端”所指的文化现象,并结合所学知识分析其出现的背景。(6分)

材料二 春秋战国时代的士,虽然政治主张不同,但是强烈的政治参与意识是他们共同的特点。儒家的孔子公然提出“学而优则仕”的口号,培养了大批弟子如子路、子贡等参政。孟子更称:“如欲平治天下,当今之世舍我其谁也。”墨家以“兼爱”“非攻”等立场鲜明的政治学说与儒家并称显学。至于法家,更是以研讨政治权术、建立专制统治、实行富国强兵为宗旨,在战国时代各国先后兴起的众多变法活动中,领导的重任多由这一派的士子担任。即使是老子的“小国寡民”归隐思想,也只是在实现自己政治理论无望的时局下,强烈的政治参与意识的扭曲表现。

——摘编自冯天瑜《中华文化史》

(2)根据材料二,任选一个学派概括其政治主张。(2分)

(3)综合上述材料,参考示例,结合所学知识,举例说明诸子学说在后世治国理政中的具体运用。(6分)

【示例】

事例:商鞅变法

运用学说:法家思想

说明:战国时期,秦国为在兼并战争中取胜,任用商鞅主持变法,采取废除贵族世袭特权、奖励军功等措施,使秦国国力大大增强,为以后秦国统一全国奠定基础。

32.(12分)统一是人心所向,大势所趋。阅读材料,回答问题:

材料一

观点 材料出处

若从战国时代的情势看,中国的统一乃是必然的发展。孟子早已有了天下终究“定于一”的观念。当时六国,都有兼并宇内,统一天下的野心。 许倬云《万古江河》

秦之富强,得东方游仕之力为多,如商鞅、张仪、公孙衍、甘茂、范雎、蔡泽、吕不韦,皆东方人也,彼辈皆不抱狭义的国家观念。 钱穆《国史大纲》

秦国变法比较彻底,政权巩固,经济发展,国富兵强,在实力对比上较之山东六国有着明显的优势,已经有了进行统一战争的可能性。 吕思勉《中国通史》

(1)根据材料一,概括秦统一六国的条件。(4分)

材料二

图1统一货币 图2秦长城 图3秦坑儒谷

图4五铢钱 图5霍去病墓 图6汉代讲经图

(2)根据材料二,任选两张或两张以上相互关联的图片进行归类,并提炼其共同反映的历史信息。(4分)

材料三 秦汉以降(注:以后),历史上虽然统一与分裂交相更替,但总的来说,统一是主流,是不可逆转的总趋势,割据分裂是暂时的历史现象,而且总是遭到人们的谴责和历史的唾弃。即使在分裂割据的年代,追求统一仍始终是各族统治者和民众的共同政治理念和奋斗目标。

——黄朴民《“大一统”原则规范下的秦汉政治与文化》

(3)根据材料三,指出秦汉以后中国历史发展的主要趋势。结合所学知识,举一例史实加以说明。(4分)

33.(14分)画像石是研究古代社会生活的重要实物。阅读材料,回答问题:

材料一 一组反映古代农耕的汉画像石拓片

山东金乡出土 四川德阳出土 陕西绥德出土

(1)根据材料一,指出其共同反映的耕作方式。列举汉代农业发展的新变化。(6分)

材料二 中国邮政分别于1956年和1999年发行有关画像石的特种邮票(部分)

1956(4-1)《井盐生产》井盐生产在我国有悠久的历史,是西南地区古代重要的手工业之一。邮票展示出井盐的制作工艺,左下角四个人正在用滑车汲取盐卤,再通过卤管引入右边灶上的盐缸,另一个人在烧柴灶熬盐。山前有工人在搬运盐包;山后工人在猎取野兽,确保安全。 1999(6-2)《纺织》邮票反映了古代纺织工艺的精髓。它生动地展示了络车(调丝)、纬车(摇纬)和织机(制锦)的操作,展示了汉代人对纺织技术的深刻理解和熟练运用。这枚邮票呈现了汉代妇女的辛勤劳动,勾勒出那个时代的风貌。

(2)根据材料二呈现的历史场景,自拟一个主题。结合所学知识,指出材料一和材料二所反

映的内容之间的联系。(4分)

材料三 甘肃嘉峪关魏晋墓砖画,展现了北方游牧民族部分生活场景。

(3)根据材料三,指出北方游牧民族生活的变化及其历史背景。(4分)

同课章节目录