高中地理人教版(2019)必修一6.2地质灾害地震、滑坡、泥石流课件(共25张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中地理人教版(2019)必修一6.2地质灾害地震、滑坡、泥石流课件(共25张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-01-23 11:40:06 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

6.2 地质灾害

人教版(2019)地理必修一第六章

地震、滑坡、泥石流

学习目标

根据图文资料,理解地震、滑坡、泥石流的概念。(综合思维)

运用图表资料,简述地震、滑坡、泥石流灾害的形成机制和发生过程、危害。 (区域认知、综合思维)

运用图文资料,简单说明地质灾害的分布、成因。

(综合思维、地理实践力)

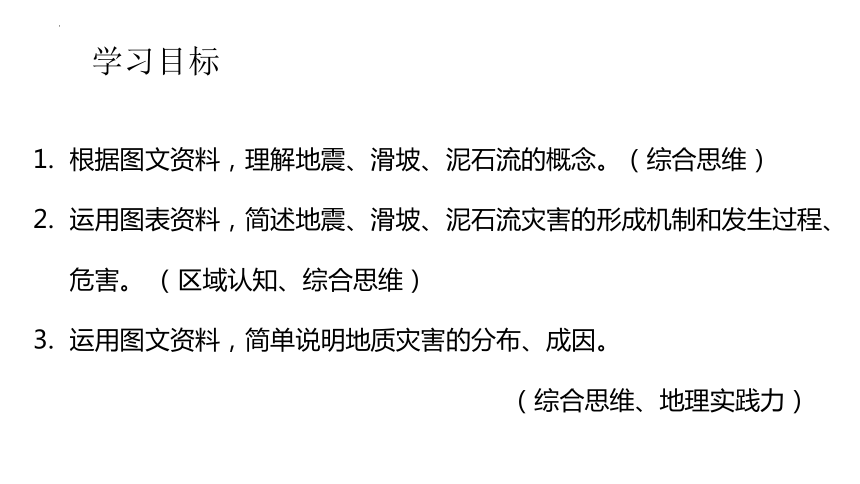

地质灾害

常见的地质灾害

地震

滑坡

泥石流

地质灾害,简单说,各种地质作用所引发的自然灾害。

地质灾害还有火山喷发、地面沉降(裂缝)、崩塌等等。

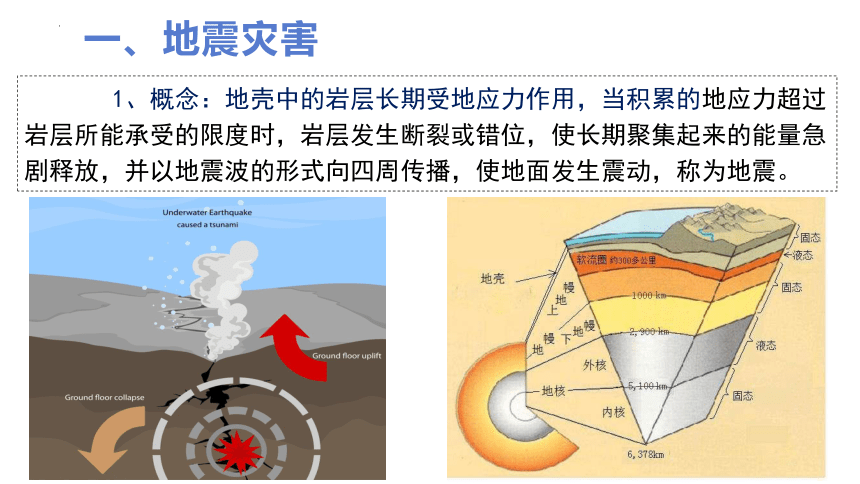

一、地震灾害

1、概念:地壳中的岩层长期受地应力作用,当积累的地应力超过岩层所能承受的限度时,岩层发生断裂或错位,使长期聚集起来的能量急剧释放,并以地震波的形式向四周传播,使地面发生震动,称为地震。

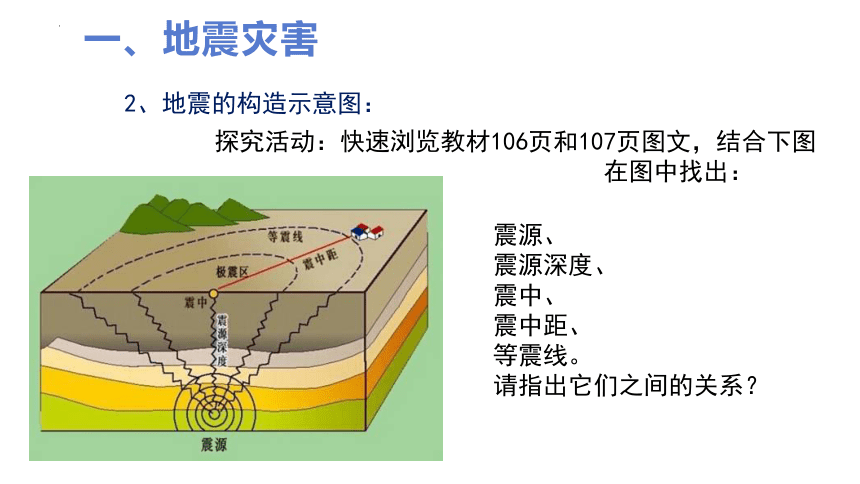

一、地震灾害

2、地震的构造示意图:

震源、

震源深度、

震中、

震中距、

等震线。

请指出它们之间的关系?

探究活动:快速浏览教材106页和107页图文,结合下图

在图中找出:

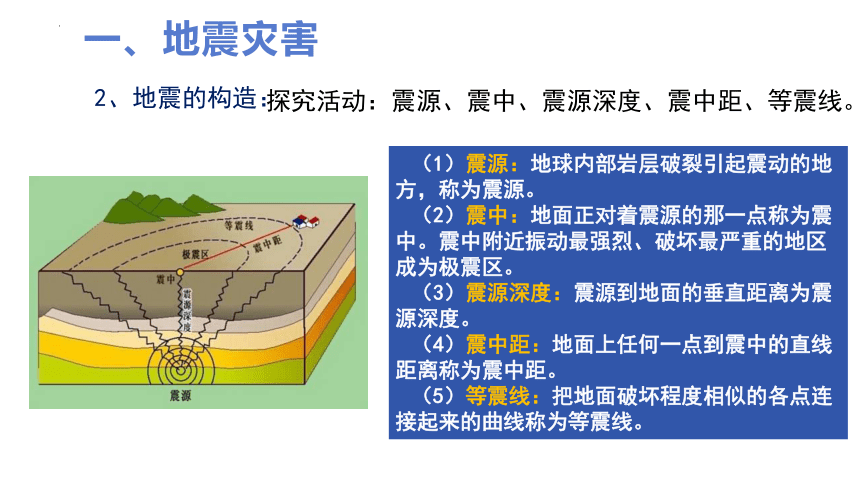

一、地震灾害

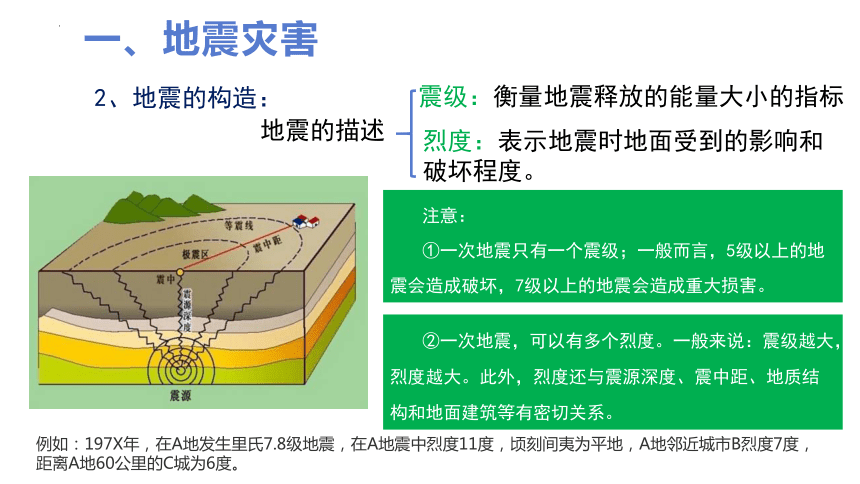

2、地震的构造:

探究活动:震源、震中、震源深度、震中距、等震线。

(1)震源:地球内部岩层破裂引起震动的地方,称为震源。

(2)震中:地面正对着震源的那一点称为震中。震中附近振动最强烈、破坏最严重的地区成为极震区。

(3)震源深度:震源到地面的垂直距离为震源深度。

(4)震中距:地面上任何一点到震中的直线距离称为震中距。

(5)等震线:把地面破坏程度相似的各点连接起来的曲线称为等震线。

一、地震灾害

2、地震的构造:

地震的描述

震级:衡量地震释放的能量大小的指标

烈度:表示地震时地面受到的影响和破坏程度。

一、地震灾害

2、地震的构造:

地震的描述

震级:衡量地震释放的能量大小的指标

烈度:表示地震时地面受到的影响和破坏程度。

注意:

①一次地震只有一个震级;一般而言,5级以上的地震会造成破坏,7级以上的地震会造成重大损害。

②一次地震,可以有多个烈度。一般来说:震级越大,烈度越大。此外,烈度还与震源深度、震中距、地质结构和地面建筑等有密切关系。

例如:197X年,在A地发生里氏7.8级地震,在A地震中烈度11度,顷刻间夷为平地,A地邻近城市B烈度7度,距离A地60公里的C城为6度。

一、地震灾害

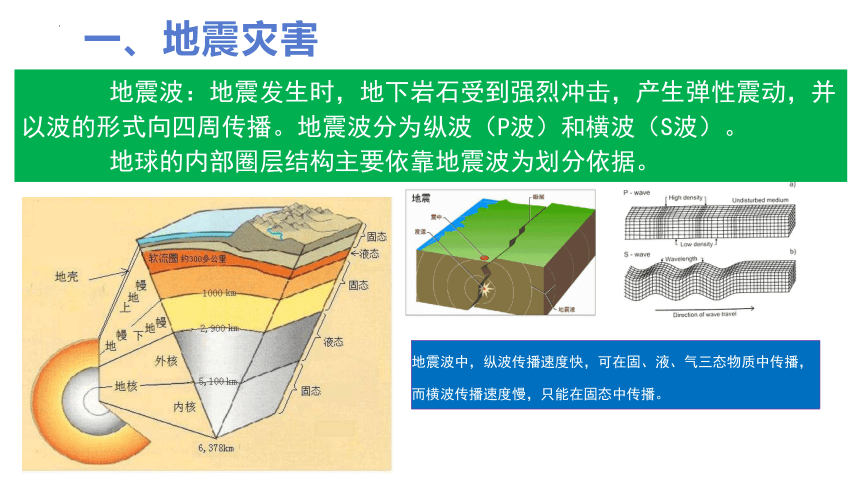

地震波:地震发生时,地下岩石受到强烈冲击,产生弹性震动,并以波的形式向四周传播。地震波分为纵波(P波)和横波(S波)。

地球的内部圈层结构主要依靠地震波为划分依据。

地震波中,纵波传播速度快,可在固、液、气三态物质中传播,而横波传播速度慢,只能在固态中传播。

一、地震灾害

地震波:地震发生时,地下岩石受到强烈冲击,产生弹性震动,并以波的形式向四周传播。地震波分为纵波(P波)和横波(S波)。

地球的内部圈层结构主要依靠地震波为划分依据。

地震波中,纵波传播速度快,可在固、液、气三态物质中传播,而横波传播速度慢,只能在固态中传播。

当发生地震时,陆地上的人们和海上的航行者感觉是不一样的:

陆地上的人首先感受到的是上下颠簸,然后是左右摇晃;而海洋上的人只能感受到上下颠簸。

世界主要地震带:地中海一喜马拉雅地带、环太平洋地带

一、地震灾害

——分布规律:

板块交界处、板块内部大的断裂活动构造带为地震多发地区(地震、火山活动在空间分布上基本一致,呈带状分布。 )

——多发的原因:

位于地质构造断裂地带,地壳活跃,地球内部能量集中,释放较频繁,故地震多发。

哪里地震灾害多发?

我国有四大地震带:

环太平洋地震带上——

(1)东南部的台湾和福建沿海;

(2)华北地区:太行山沿线和京津唐地区

喜马拉雅-地中海地震带上

(3)西南地区:青藏高原和它边缘的四川、云南两省西部;

(4)西北地区:新疆,甘肃和宁夏

一、地震灾害

我国地震的分布特点:地震分布广;地震地区分布不均,西多东少;地震呈带状分布。

一、地震灾害

中国地震台网正式测定:08月23日

18时19分在辽宁大连市普兰店区

(北纬39.42度,东经122.20度)

发生4.6级地震,震源深度8千米。

生活在大连的部分居民有震感:

一、地震灾害

1、地震所造成的直接灾害有:

建筑物与构筑物的破坏,如房屋倒塌、桥梁断落、水坝开裂、铁轨变形等等。

地面破坏,如地面裂缝、塌陷,喷水冒砂等。

山体等自然物的破坏,如山崩、滑坡等。

海啸、海底地震引起的巨大海浪冲上海岸,造成沿海地区的破坏。

地震的危害:

一、地震灾害

1、地震所造成的直接灾害有:

2、地震引起的次生灾害主要有:

火灾,由震后火源失控引起;

水灾,由水坝决口或山崩壅塞河道等引起; 毒气泄漏,由建筑物或装置破坏等引起;

瘟疫,由震后生存环境的严重破坏所引起。

地震的危害:

二、滑坡灾害

1、定义:

滑坡是山地斜坡上岩体与土体,因河流冲刷、地震及人类活动等原因,在重力作用下沿一定滑动面整体向下滑动的地质现象。

二、滑坡灾害

发生机制——三个基本因素:

发生条件:

一般发生在岩体比较破碎、地势起伏较大、植被覆盖较差的地区:

——暴雨(水分渗入软弱面)、地震等起了诱发作用。

不稳定的山坡形态(陡峭的坡度和凌空面)

软弱面的存在(岩体中的裂隙和松软夹层)

破坏平衡的触发作用

——大规模的工程(开挖山脚、坡面增加负荷、蓄水等)兴建起了诱发作用(破坏了斜坡的稳定条件,或者增加了灾害发生的触发机制,增加了滑坡发生的可能和强度)

——山地丘陵区和工程建设频繁的地区,都是滑坡多发区。

二、滑坡灾害

滑坡发生过程:蠕动变形—>急剧滑动—>渐趋稳定

二、滑坡灾害

危害:破坏或掩埋坡上和坡下的农田、建筑物和道路,造成人员伤亡。

三、泥石流

(1)概念:泥石流是山区沟谷中由暴雨、冰雪融水等激发的、含有大量泥沙石块的特殊洪流。

三、泥石流

泥石流的发生示意

三、泥石流

(2)危害:堵塞江河,摧毁城镇和村庄,破坏森林、农田、道路,对人民的生命财产、生产活动以及环境造成很大的危害。

三、泥石流

泥石流示意图:

当泥石流发生时,在泥石流的流经区和堆积区的游客,应该如何正确逃生?

听到泥石流的声音和发出的泥石流警报,就快速向垂直于河道两岸的高山地区逃跑,直到跑到相对安全的高度。

课堂小结

地质灾害

地震

概念

形成原因与分布

危害

滑坡、泥石流

概念

形成原因与分布

危害

面对自然灾害,束手只能待毙!

6.2 地质灾害

人教版(2019)地理必修一第六章

地震、滑坡、泥石流

学习目标

根据图文资料,理解地震、滑坡、泥石流的概念。(综合思维)

运用图表资料,简述地震、滑坡、泥石流灾害的形成机制和发生过程、危害。 (区域认知、综合思维)

运用图文资料,简单说明地质灾害的分布、成因。

(综合思维、地理实践力)

地质灾害

常见的地质灾害

地震

滑坡

泥石流

地质灾害,简单说,各种地质作用所引发的自然灾害。

地质灾害还有火山喷发、地面沉降(裂缝)、崩塌等等。

一、地震灾害

1、概念:地壳中的岩层长期受地应力作用,当积累的地应力超过岩层所能承受的限度时,岩层发生断裂或错位,使长期聚集起来的能量急剧释放,并以地震波的形式向四周传播,使地面发生震动,称为地震。

一、地震灾害

2、地震的构造示意图:

震源、

震源深度、

震中、

震中距、

等震线。

请指出它们之间的关系?

探究活动:快速浏览教材106页和107页图文,结合下图

在图中找出:

一、地震灾害

2、地震的构造:

探究活动:震源、震中、震源深度、震中距、等震线。

(1)震源:地球内部岩层破裂引起震动的地方,称为震源。

(2)震中:地面正对着震源的那一点称为震中。震中附近振动最强烈、破坏最严重的地区成为极震区。

(3)震源深度:震源到地面的垂直距离为震源深度。

(4)震中距:地面上任何一点到震中的直线距离称为震中距。

(5)等震线:把地面破坏程度相似的各点连接起来的曲线称为等震线。

一、地震灾害

2、地震的构造:

地震的描述

震级:衡量地震释放的能量大小的指标

烈度:表示地震时地面受到的影响和破坏程度。

一、地震灾害

2、地震的构造:

地震的描述

震级:衡量地震释放的能量大小的指标

烈度:表示地震时地面受到的影响和破坏程度。

注意:

①一次地震只有一个震级;一般而言,5级以上的地震会造成破坏,7级以上的地震会造成重大损害。

②一次地震,可以有多个烈度。一般来说:震级越大,烈度越大。此外,烈度还与震源深度、震中距、地质结构和地面建筑等有密切关系。

例如:197X年,在A地发生里氏7.8级地震,在A地震中烈度11度,顷刻间夷为平地,A地邻近城市B烈度7度,距离A地60公里的C城为6度。

一、地震灾害

地震波:地震发生时,地下岩石受到强烈冲击,产生弹性震动,并以波的形式向四周传播。地震波分为纵波(P波)和横波(S波)。

地球的内部圈层结构主要依靠地震波为划分依据。

地震波中,纵波传播速度快,可在固、液、气三态物质中传播,而横波传播速度慢,只能在固态中传播。

一、地震灾害

地震波:地震发生时,地下岩石受到强烈冲击,产生弹性震动,并以波的形式向四周传播。地震波分为纵波(P波)和横波(S波)。

地球的内部圈层结构主要依靠地震波为划分依据。

地震波中,纵波传播速度快,可在固、液、气三态物质中传播,而横波传播速度慢,只能在固态中传播。

当发生地震时,陆地上的人们和海上的航行者感觉是不一样的:

陆地上的人首先感受到的是上下颠簸,然后是左右摇晃;而海洋上的人只能感受到上下颠簸。

世界主要地震带:地中海一喜马拉雅地带、环太平洋地带

一、地震灾害

——分布规律:

板块交界处、板块内部大的断裂活动构造带为地震多发地区(地震、火山活动在空间分布上基本一致,呈带状分布。 )

——多发的原因:

位于地质构造断裂地带,地壳活跃,地球内部能量集中,释放较频繁,故地震多发。

哪里地震灾害多发?

我国有四大地震带:

环太平洋地震带上——

(1)东南部的台湾和福建沿海;

(2)华北地区:太行山沿线和京津唐地区

喜马拉雅-地中海地震带上

(3)西南地区:青藏高原和它边缘的四川、云南两省西部;

(4)西北地区:新疆,甘肃和宁夏

一、地震灾害

我国地震的分布特点:地震分布广;地震地区分布不均,西多东少;地震呈带状分布。

一、地震灾害

中国地震台网正式测定:08月23日

18时19分在辽宁大连市普兰店区

(北纬39.42度,东经122.20度)

发生4.6级地震,震源深度8千米。

生活在大连的部分居民有震感:

一、地震灾害

1、地震所造成的直接灾害有:

建筑物与构筑物的破坏,如房屋倒塌、桥梁断落、水坝开裂、铁轨变形等等。

地面破坏,如地面裂缝、塌陷,喷水冒砂等。

山体等自然物的破坏,如山崩、滑坡等。

海啸、海底地震引起的巨大海浪冲上海岸,造成沿海地区的破坏。

地震的危害:

一、地震灾害

1、地震所造成的直接灾害有:

2、地震引起的次生灾害主要有:

火灾,由震后火源失控引起;

水灾,由水坝决口或山崩壅塞河道等引起; 毒气泄漏,由建筑物或装置破坏等引起;

瘟疫,由震后生存环境的严重破坏所引起。

地震的危害:

二、滑坡灾害

1、定义:

滑坡是山地斜坡上岩体与土体,因河流冲刷、地震及人类活动等原因,在重力作用下沿一定滑动面整体向下滑动的地质现象。

二、滑坡灾害

发生机制——三个基本因素:

发生条件:

一般发生在岩体比较破碎、地势起伏较大、植被覆盖较差的地区:

——暴雨(水分渗入软弱面)、地震等起了诱发作用。

不稳定的山坡形态(陡峭的坡度和凌空面)

软弱面的存在(岩体中的裂隙和松软夹层)

破坏平衡的触发作用

——大规模的工程(开挖山脚、坡面增加负荷、蓄水等)兴建起了诱发作用(破坏了斜坡的稳定条件,或者增加了灾害发生的触发机制,增加了滑坡发生的可能和强度)

——山地丘陵区和工程建设频繁的地区,都是滑坡多发区。

二、滑坡灾害

滑坡发生过程:蠕动变形—>急剧滑动—>渐趋稳定

二、滑坡灾害

危害:破坏或掩埋坡上和坡下的农田、建筑物和道路,造成人员伤亡。

三、泥石流

(1)概念:泥石流是山区沟谷中由暴雨、冰雪融水等激发的、含有大量泥沙石块的特殊洪流。

三、泥石流

泥石流的发生示意

三、泥石流

(2)危害:堵塞江河,摧毁城镇和村庄,破坏森林、农田、道路,对人民的生命财产、生产活动以及环境造成很大的危害。

三、泥石流

泥石流示意图:

当泥石流发生时,在泥石流的流经区和堆积区的游客,应该如何正确逃生?

听到泥石流的声音和发出的泥石流警报,就快速向垂直于河道两岸的高山地区逃跑,直到跑到相对安全的高度。

课堂小结

地质灾害

地震

概念

形成原因与分布

危害

滑坡、泥石流

概念

形成原因与分布

危害

面对自然灾害,束手只能待毙!

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里