【备考2024】人教生物专题复习课件:第7章 生物的变异和进化 课时3 生物的进化(共102张PPT)

文档属性

| 名称 | 【备考2024】人教生物专题复习课件:第7章 生物的变异和进化 课时3 生物的进化(共102张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 16.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-01-24 12:43:33 | ||

图片预览

文档简介

(共102张PPT)

第七章 生物的变异和进化

课时3 生物的进化

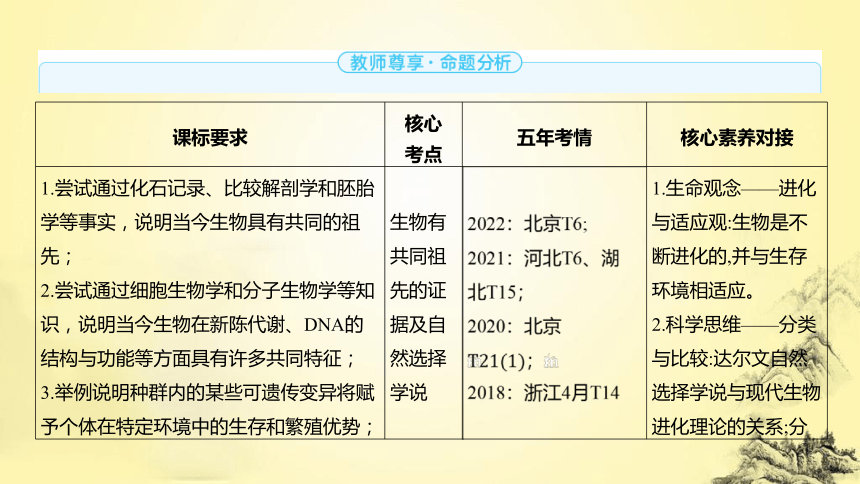

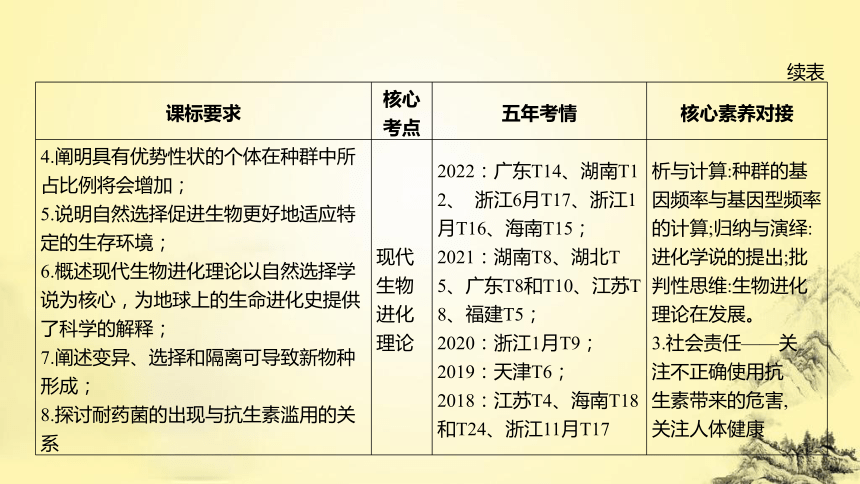

课标要求 核心 考点 五年考情 核心素养对接

1.尝试通过化石记录、比较解剖学和胚胎学等事实,说明当今生物具有共同的祖先; 2.尝试通过细胞生物学和分子生物学等知识,说明当今生物在新陈代谢、DNA的结构与功能等方面具有许多共同特征; 3.举例说明种群内的某些可遗传变异将赋予个体在特定环境中的生存和繁殖优势; 生物有共同祖 先的证据及自 然选择学说 2022:北京T6; 2021:河北T6、湖 北T15; 2020:北京; 2018:浙江4月T14 1.生命观念——进化与适应观:生物是不断进化的,并与生存环境相适应。

2.科学思维——分类与比较:达尔文自然选择学说与现代生物进化理论的关系;分

课标要求 核心 考点 五年考情 核心素养对接

4.阐明具有优势性状的个体在种群中所占比例将会增加; 5.说明自然选择促进生物更好地适应特定的生存环境; 6.概述现代生物进化理论以自然选择学说为核心,为地球上的生命进化史提供了科学的解释; 7.阐述变异、选择和隔离可导致新物种形成; 8.探讨耐药菌的出现与抗生素滥用的关系 现代 生物 进化 理论 2022:广东T14、湖南T12、 浙江6月T17、浙江1月T16、海南T15; 2021:湖南T8、湖北T5、广东T8和T10、江苏T8、福建T5; 2020:浙江1月T9; 2019:天津T6; 2018:江苏T4、海南T18和T24、浙江11月T17 析与计算:种群的基因频率与基因型频率的计算;归纳与演绎:进化学说的提出;批判性思维:生物进化理论在发展。

3.社会责任——关

注不正确使用抗

生素带来的危害,

关注人体健康

续表

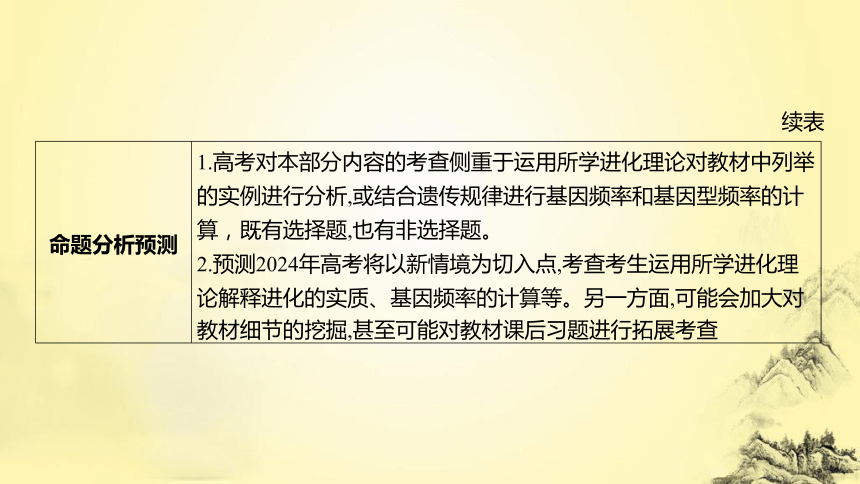

命题分析预测 1.高考对本部分内容的考查侧重于运用所学进化理论对教材中列举

的实例进行分析,或结合遗传规律进行基因频率和基因型频率的计

算,既有选择题,也有非选择题。

2.预测2024年高考将以新情境为切入点,考查考生运用所学进化理

论解释进化的实质、基因频率的计算等。另一方面,可能会加大对

教材细节的挖掘,甚至可能对教材课后习题进行拓展考查

续表

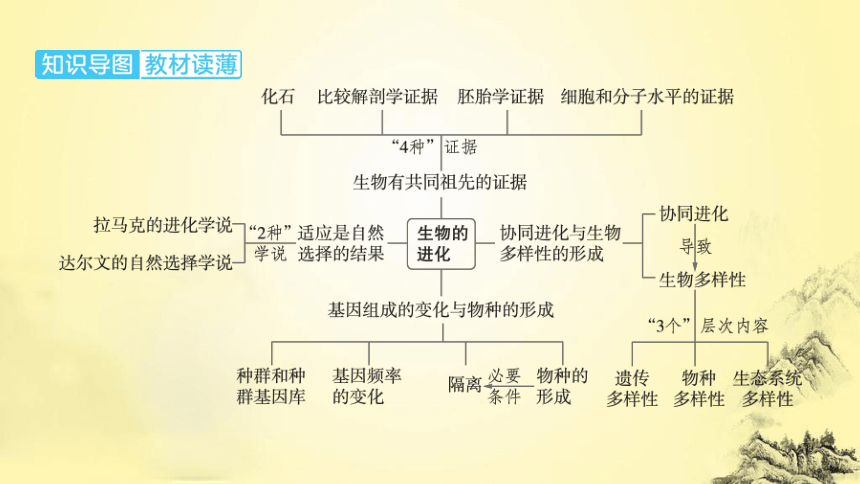

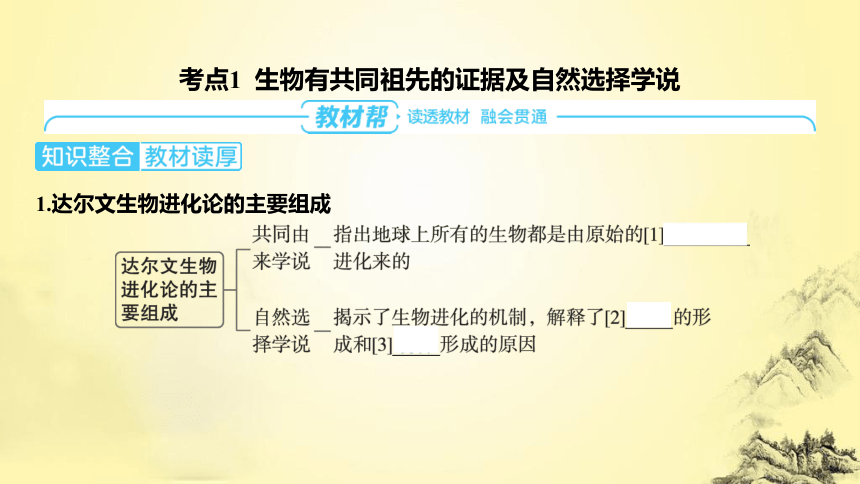

考点1 生物有共同祖先的证据及自然选择学说

1.达尔文生物进化论的主要组成

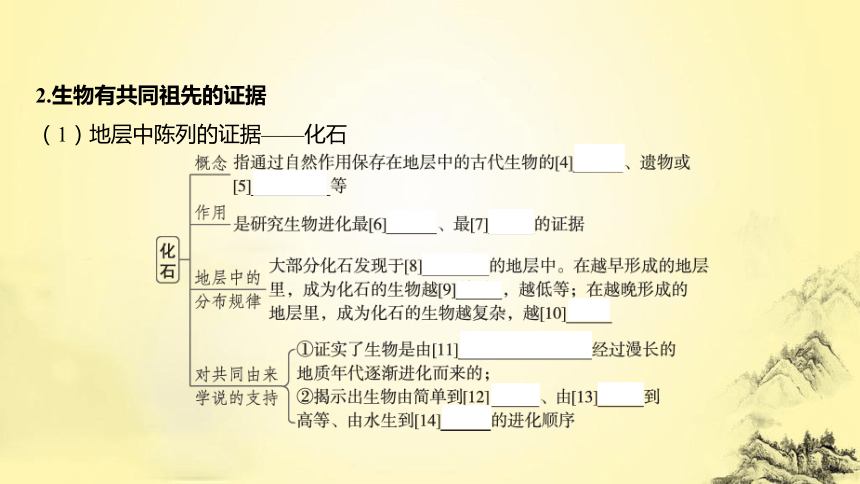

2.生物有共同祖先的证据

(1)地层中陈列的证据——化石

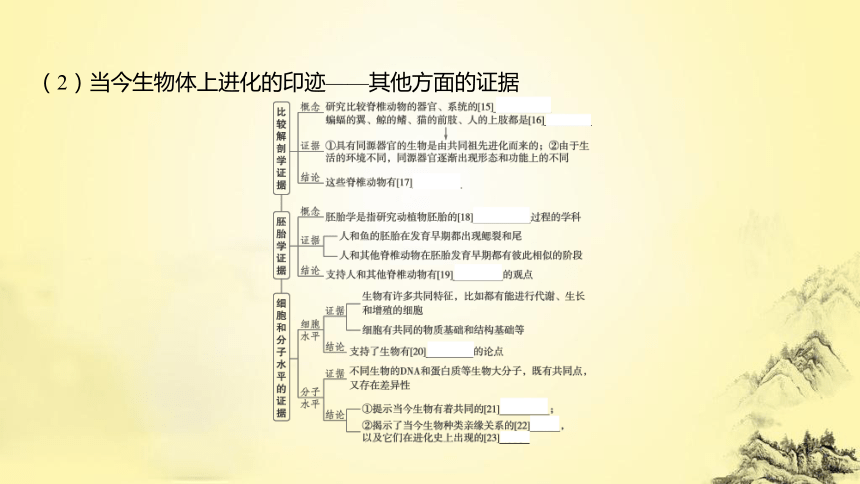

(2)当今生物体上进化的印迹——其他方面的证据

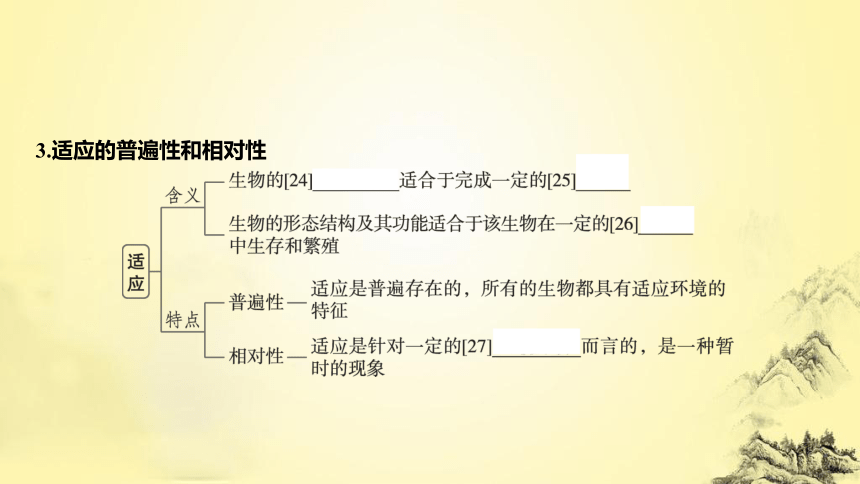

3.适应的普遍性和相对性

4.适应是自然选择的结果

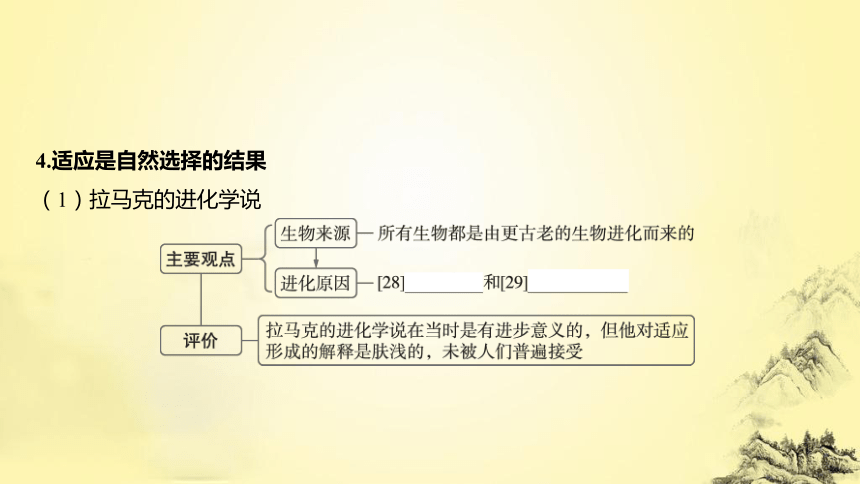

(1)拉马克的进化学说

(2)达尔文自然选择学说

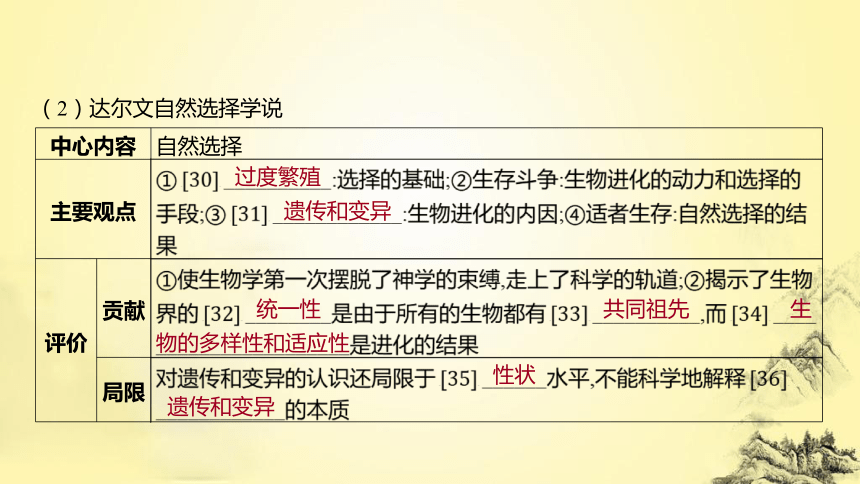

中心内容 自然选择

主要观点 ①

手段;③

果

评价 贡献 ①使生物学第一次摆脱了神学的束缚,走上了科学的轨道;②揭示了生物

界的

__________________是进化的结果

局限 对遗传和变异的认识还局限于

____________的本质

过度繁殖

遗传和变异

统一性

共同祖先

生物的多样性和适应性

性状

遗传和变异

5.达尔文以后生物进化理论的发展

情境应用

1.果蝇的卷翅突变体不能飞行,若将它们释放到自然环境中,它们的生存能力一定比正常翅野生型个体差吗 请说明理由。

提示 不一定。若将果蝇放在风大的海岛上,不能飞行的卷翅突变体受大风的影响小,反而能够生存下来,而野生型个体存活率会降低。

2.雷鸟在冬季来临前将羽毛换成白色,有利于在白雪皑皑的环境中保护自己,雷鸟的这种适应有没有局限性 由此说明了什么?

提示 有局限性。如果由于特殊因素冬季没有下雪,而雷鸟的白色羽毛更容易被天敌发现,这说明了适应是相对的。

深度思考

1.人和类人猿某同源DNA的碱基序列高度相似,不同生物与人的细胞色素

酸序列的差异大小不一,这说明了什么问题?

提示 人和类人猿某同源DNA的碱基序列高度相似,可以说明二者有共同的祖先,并且亲缘关系很近。不同生物与人的细胞色素

2.长颈鹿的脖子比较长是进化的结果,请分别用拉马克和达尔文的观点解释长颈鹿脖子长的原因。

提示 拉马克的观点:长颈鹿在旱季缺乏青草的时期就会用它的脖子去吃高处的树叶,这样长期“使用”它的脖子,久而久之它的脖子就更长了(用进废退),然后遗传给了下一代(获得性遗传)。达尔文的观点:在缺乏青草的干旱时期,那些颈部和四肢都较长的个体会有较多的机会吃到高处的树叶,能够生存下来,并繁殖后代,而那些颈部和四肢较短的个体则无法得到足够的食物,不容易生存下来,也无法繁殖后代,所以颈部和四肢较短的长颈鹿逐渐被淘汰。

1.利用化石可以确定地球上曾经生活过的生物的种类及其形态、结构、行为等特征。

化石是研究生物进化最直接、最重要的证据。( )

√

2.较晚形成的地层中,没有较简单、较低等的生物化石。( )

×

3.有共同祖先的生物个体在形态结构上没有差异。( )

×

4.比较解剖学和胚胎学以及细胞和分子水平的研究,都给生物进化论提供了有力的支

持。( )

√

5.不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子有差异,这说明生物不是由共同祖先进化而

来的。( )

×

6.所有生物共用一套遗传密码,这一事实支持生物有共同的祖先的说法。( )

√

7.拉马克认为生物的适应性特征的形成是用进废退和获得性遗传的结果。( )

√

8.拉马克认为因用进废退而获得的性状是可以遗传给后代的。( )

√

9.达尔文的自然选择学说正确地解释了生物的多样性、适应性以及遗传和变异的本

质。( )

×

10.达尔文的自然选择学说揭示了生物的多样性和适应性是进化的结果。( )

√

命题点1 生物进化的证据分析

1.[2023永州一中检测]达尔文的共同由来学说指出,地球上的所有生物都是由共同祖先

进化而来的,为此达尔文列举大量的证据来论证其观点。下列有关生物进化证据的

说法错误的是( )

A.化石是研究生物进化最直接、最重要的证据

B.当今许多生物都有能进行生长、代谢和增殖的细胞,也为生物有共同祖先提供支持

C.成年人没有鳃裂和尾,而成年的鱼有鳃和尾,这一点不支持生物有共同祖先

D.不同的生物都含有蛋白质等生物大分子,这也从分子水平上支持生物有共同祖先

C

[解析] 人和鱼在胚胎发育早期都会出现鳃裂和尾,支持生物有共同的祖先,只是随着发育的进行,人的鳃裂和尾消失了,这是长期进化的结果,C错误。

2.[2022舟山检测]细胞色素

某些生物与人的细胞色素

胞色素

叙述错误的是( )

生物种类 黑猩猩 猕猴 鸡 响尾蛇 果蝇 天蚕蛾

氨基酸序列差异数/个 0 1 13 14 27 31

A.表中信息支持生物有共同的起源这一观点

B.表中信息从分子水平上揭示了不同生物和人的亲缘关系的远近

C.细胞色素

D.细胞色素

C

[解析] 细胞色素

[设问拓展型]在题干条件不改变的情况下,下列相关叙述错误的是( )

A.各种生物都具有细胞色素

B.亲缘关系越近,细胞色素

C.细胞色素

D.氨基酸序列的比较属于分子水平的证据,是研究生物进化最直接的证据

D

[解析] 化石是研究生物进化最直接的证据,D错误。

命题点2 自然选择与适应的形成分析

3.[2023成都七中检测]从拉马克的进化学说到达尔文的进化学说,再到现代生物进化

理论,生物进化理论还在不断发展。下列属于达尔文的自然选择学说观点的是

( )

A.因用进废退而获得的性状可以遗传给后代

B.过度繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存

C.种群是生物进化的基本单位

D.突变和基因重组为生物进化提供原材料

B

[解析] 因用进废退而获得的性状可以遗传给后代,这属于拉马克进化学说的内容,A错误;过度繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存,这属于达尔文自然选择学说的内容,B正确;种群是生物进化的基本单位,突变和基因重组为生物进化提供原材料,它们都属于现代生物进化理论的内容,C、D错误。

4.枯叶蝶在停息时,它的翅很像一片枯叶,这是枯叶蝶对环境的一种适应。同枯叶

蝶一样,所有的生物都具有适应环境的特征。下列关于自然选择与适应的形成,分

析正确的是( )

A.达尔文认为适应的来源是可遗传的变异,适应是自然选择的结果

B.生物的适应性特征的形成是由于用进废退和获得性遗传

C.枯叶蝶表现这种性状是自然选择的结果,自然选择获得的性状都可以通过遗传进行积累

D.适应具有普遍性,且是绝对的、完全适应的

A

[解析] 拉马克认为生物适应性特征的形成是由于用进废退和获得性遗传,这不是达尔文的自然选择学说的观点,B错误;自然选择获得的性状,若是可遗传变异的结果,则可以通过遗传进行积累,但自然选择获得的性状不一定都可以通过遗传进行积累,C错误;所有的生物都具有适应环境的特征,适应具有普遍性、相对性,是自然选择的结果,D错误。

考点2 现代生物进化理论

1.种群基因组成的变化

(1)种群和种群基因库

(2)种群基因频率的变化

(3)自然选择对种群基因频率的影响

2.隔离在物种形成中的作用

(1)物种

(2)隔离

(3)新物种形成的一般过程

3.协同进化与生物多样性的形成

4.生物进化理论在发展

5.探究抗生素对细菌的选择作用

(1)实验原理

一般情况下,一定浓度的抗生素会杀死细菌,但变异的细菌可能产生

实验室连续培养细菌时,如果向培养基中添加抗生素,

(2)实验步骤

步骤1 分组、编 号、做标记 用记号笔在培养皿的底部画两条

养皿分为4个区域,分别标记为①~④

步骤2 接种 取少量

均匀地涂抹在培养基平板上

耐药性

耐药菌

相互垂直

细菌的培养液

步骤3 自变量控 制 用无菌的镊子先夹取1张不含抗生素的纸片放在①号区域的

中央,再分别夹取1张

的中央,盖上皿盖

步骤4 培养 将培养皿倒置于

步骤5 观察结果 观察培养基上纸片附近是否出现

录其直径,取平均值

步骤6 重复实验 从

体培养基中培养,重复步骤

一代培养物抑菌圈的直径

抗生素的纸片

抑菌圈

抑菌圈边缘

续表

(3)实验结果

与区域①相比,区域②③④纸片周围会出现抑菌圈;②③④区域抑菌圈的平均直径

逐代

(4)实验结论

细菌耐药性的出现是发生了可遗传的变异;

例逐代升高。

越来越小

抗生素的选择作用

情境应用

有人觉得生病时去医院很麻烦,就直接吃抗生素;有的禽畜养殖者直接将抗生素添加到动物饲料中,这些做法会有什么后果?

提示 这些做法会使细菌的耐药性不断增强,产生抗生素杀不死的超级细菌;另外,滥用抗生素会杀灭生物体内正常的细菌,造成体内菌群失调,一旦造成感染,就极易恶化,对人和动物都是不利的。

深度思考

1.为什么说进化的基本单位是种群而不是个体?

提示 因为在生物繁衍过程中,个体有新老交替,而基因则是代代相传,所以研究生物的进化时仅仅研究个体是否与环境相适应是不够的,还需要研究种群基因组成的变化,故进化的基本单位是种群而不是个体。

2.如何判断两个种群是否属于同一物种?

提示 判断两个种群是否属于同一物种的标准是看它们之间是否存在生殖隔离,若不存在生殖隔离,则是同一物种。

3.分析生物进化与物种形成基本环节图解,回答问题:

(1)图中①②③④分别代表什么?

提示 图中①是突变和基因重组,②是自然选择,③是地理隔离,④是生殖隔离。

(2)物种形成的三个环节是什么?

提示 物种形成的三个环节是突变和基因重组、自然选择和隔离。

(3)物种的形成是否一定要经过地理隔离?举例说明。

提示 不一定。例如,二倍体植株经染色体加倍成了四倍体植株,二倍体植株与四倍体植株杂交产生的三倍体植株是高度不育的,二者之间存在生殖隔离,是不同的物种,但没有经过地理隔离。

(4)经过漫长的地理隔离,一定会产生生殖隔离吗?

提示 不一定。如果两个种群的生活环境都不发生变化或变化微小,或发生相似的变化,则两个种群的进化方向相同,可能不会产生生殖隔离。

4.什么是“收割理论”?捕食者存在的意义是什么?

提示 捕食者往往捕食个体数量多的物种,这样就会避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间,这就是“收割理论”。捕食者的存在有利于增加物种多样性。

5.同种动物为争夺配偶或食物而发生了进化,是不是发生了协同进化?为什么?

提示 不是。协同进化发生在生物与生物之间(不同种生物之间)、生物与无机环境之间,同种生物为争夺配偶或食物而发生了进化,不属于协同进化的范畴。

6.探究抗生素对细菌的选择作用实验中,培养皿上抑菌圈形成的原因是什么?

提示 滤纸片上的抗生素渗出,杀死了其周围的细菌,使细菌不能形成菌落而出现抑菌圈。

1.自然选择通过作用于个体而影响种群的基因频率。( )

√

2.种群基因频率的变化趋势既能预测进化的方向又能预测变异的方向。( )

×

3.生物进化的方向与基因突变的方向一致。( )

×

4.环境发生变化时,种群的基因频率可能改变,也可能不变。( )

√

5.生物进化的实质是基因型频率的改变。( )

×

6.突变可以改变生物进化的方向。( )

×

7.种群间的地理隔离可阻止基因交流,但不一定出现生殖隔离。( )

√

8.若某物种仅存有一个种群,则该种群中的每个个体均含有这个物种的全部基因。

( )

×

9.交配后能产生后代的两个种群就是同一物种。( )

×

10.最早的光合生物产生的氧气为好氧生物的出现创造了条件。( )

√

11.协同进化都是通过物种之间的生存斗争实现的。( )

×

12.生物多样性的形成也就是新物种不断形成的过程。( )

×

命题点1 种群基因组成的变化分析

1.[2022浙江6月]由欧洲传入北美的耧斗菜已进化出数十个物种。分布于低海拔潮湿

地区的甲物种和高海拔干燥地区的乙物种的花结构和开花期均有显著差异。下列叙

述错误的是( )

A.甲、乙两种耧斗菜的全部基因构成了一个基因库

B.生长环境的不同有利于耧斗菜进化出不同的物种

C.甲、乙两种耧斗菜花结构的显著差异是自然选择的结果

D.若将甲、乙两种耧斗菜种植在一起,也不易发生基因交流

A

[解析] 一个种群的全部基因构成一个基因库,甲、乙两种耧斗菜是两个物种,不属于同一种群,A错误;甲、乙两种耧斗菜种植在一起,因为开花期有显著差异,且属于两个物种,它们存在生殖隔离,故不易发生基因交流,D正确。

2.[2022广东]白车轴草中有毒物质氢氰酸

因决定,

同区域白车轴草种群中有毒个体比例,下列分析错误的是( )

D

A.草食动物是白车轴草种群进化的选择压力

B.城市化进程会影响白车轴草种群的进化

C.与乡村相比,市中心种群中

D.基因重组会影响种群中

[解析] 草食动物和白车轴草之间的种间关系为捕食,据题干信息“

个体产

压力,A正确;根据曲线图可知,从市中心到市郊再到乡村,白车轴草种群中产

相比,市中心种群中产

与乡村相比,市中心种群中

进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合,基因重组不会影响种群

中

命题点2 生物进化与物种形成分析

3.[2021福建]物种甲和物种乙为二倍体植物。甲生活在阳光充足的悬崖顶,乙生活在

悬崖底的林荫里。在某些山地坡度和缓的地方,甲和乙分别沿着斜坡向下和向上扩

展,在斜坡上相遇并杂交产生丙。若丙不能产生子代,则下列叙述错误的是( )

A.甲和乙仍然存在生殖隔离

B.甲种群基因频率的改变说明甲发生了进化

C.甲、乙向斜坡的扩展可能与环境变化有关

D.甲、乙、丙含有的基因共同构成一个种群的基因库

D

[解析] 据题意,甲、乙杂交产生的丙不可育,说明二者仍然存在生殖隔离,A正确;种群基因频率改变,说明种群发生了进化,B正确;一个种群中全部个体所含有的全部基因,叫这个种群的基因库,而甲、乙不是一个物种,D错误。

思维提升

项目 生物进化 物种形成

标志 种群基因频率的改变 出现生殖隔离

变化后生物与原 生物的关系 可能属于同一物种,也可能属于 不同物种 属于不同物种

二者联系 ①生物进化是量变,生物进化不一定形成新物种; ②物种形成是质变,新物种形成一定发生生物进化; ③二者的种群基因库均产生了明显的差异 4.基因流是指生物个体从其发生地分散出去而导致不同种群之间基因交流的过程,可发

生在同种或不同种的生物种群之间。下列相关叙述错误的是( )

A.邻近的种群间基因频率有较大差异,也可能存在基因交流

B.基因流发生的时间和发生的强度不会影响物种形成的概率

C.不同物种间的基因流可以极大地丰富自然界生物多样化的程度

D.种群之间的基因流被地理隔离阻断后产生生殖隔离是形成新物种的一种途径

B

[解析] 基因流可发生在同种或不同种的生物种群之间,邻近的种群间基因频率有较大差异,也可能存在基因交流,A正确;基因流发生的时间和发生的强度会影响物种形成的概率,B错误;种群之间的基因流被地理隔离阻断后产生生殖隔离并不是形成新物种的唯一途径,生殖隔离的产生不一定要经过长期的地理隔离,如多倍体的形成,D正确。

思维提升

物种形成的模式

命题点3 协同进化与生物多样性的形成分析

5.[2023滁州模拟]某地分布着甲、乙两个人工水潭,甲、乙水潭中都有孔雀鱼。甲中

孔雀鱼的天敌是一种花鲻,这种花鲻专以小的和未成熟的孔雀鱼为食;乙中孔雀鱼

的天敌是狗鱼,狗鱼喜欢捕食大而成熟的孔雀鱼。研究发现,乙中的孔雀鱼通常比

甲中的孔雀鱼成熟早,且成熟时体重较轻。将甲、乙中的孔雀鱼分别饲养在无天敌

的实验室内,繁殖多代后,孔雀鱼成熟的早晚仍存在差异。下列叙述正确的是

( )

A.甲水潭中所有的孔雀鱼和花鲻,构成了该水潭的生物多样性

B.甲、乙水潭中花鲻和狗鱼的存在有利于增加孔雀鱼的基因多样性

C.甲、乙水潭中的孔雀鱼种群基因频率发生了变化,形成了新物种

D.甲、乙水潭中的孔雀鱼,虽然生存环境不同,但基因组成一定相同

B

[解析] 生物多样性包括遗传(基因)多样性、物种多样性和生态系统多样性,甲水潭中所有的孔雀鱼和花鲻不能构成甲水潭的生物多样性,A错误;甲、乙水潭中的孔雀鱼种群基因频率发生变化,但不一定形成新物种,C错误;甲、乙水潭中的孔雀鱼,由于生存环境不同,其基因组成可能会朝不同的方向改变,D错误。

6.[2022潍坊检测]小黄蜂可为无花果授粉,小黄蜂的繁殖又依赖无花果,因为它们在花

中产卵,幼虫在果中发育,无花果和小黄蜂具有悠久的共同演化历史。下列说法正确的

是( )

A.共同演化过程中无花果的基因库是不断变化的

B.小黄蜂与无花果间的协同进化不利于生物多样性的形成

C.无花果进化的过程仅靠基因突变和基因重组提供进化的原材料

D.无花果与小黄蜂之间的共同演化体现了个体水平上的协同进化

A

[解析] 生物间的协同进化有利于生物多样性的形成,B错误;无花果进化的过程中可发生基因突变、基因重组和染色体变异,三者均可为生物进化提供原材料,C错误;种群是生物进化的基本单位,无花果和小黄蜂之间的共同演化体现了种群水平上的协同进化,D错误。

命题点4 抗生素对细菌的选择作用分析

7.[2022泉州检测]为探究不同抗生素对连续传代的大肠杆菌的抑菌效果,某研究小组

在固体培养基平板上测定了大肠杆菌连续三代的抑菌圈平均直径,结果如表。下列

说法错误的是( )

抗生素类型 大肠杆菌抑菌圈平均直径

青霉素 1.95 1.48 0.88

四环素 2.72 1.55 0

头孢他啶 0.56 0.48 0.38

A.本实验中每种抗生素在每一代的使用剂量必须相等

B.随传代次数增加,大肠杆菌对三种抗生素的敏感性均下降

C.不同抗生素可能诱导大肠杆菌产生了不同的抗性基因突变

D.纸片中抗生素在培养基中的扩散速率差异会影响实验结果

[解析] 本实验中每种抗生素在每一代的使用剂量是无关变量,应该相同且适宜,A正确;随传代次数增加,抑菌圈平均直径均越来越小,说明大肠杆菌对三种抗生素的敏感性均下降,B正确;抗生素的使用只是为大肠杆菌提供了选择的因素,大肠杆菌产生抗性基因突变在使用抗生素之前就已发生,C错误。

√

8.[2023扬州检测]在农业生产上,害虫的防

治是夺得高产的重要措施。人们在害虫防治

的过程中发现,一种农药使用若干年后,它

B

A.害虫抗药性产生时间晚于农药使用的时间

B.农药定向选择害虫,使种群基因频率改变

C.图中显示生物进化的实质在于有利变异的保存

D.抗药性个体的后代全表现为抗药性,不可能出现非抗药性个体

对某种害虫的杀伤效果逐年减小,害虫对该农药产生了抗药性。害虫抗药性产生的

原因如图所示。下列有关叙述正确的是( )

[解析] 害虫抗药性产生在农药使用之前,A错误;农药对害虫的选择作用具有定向性,从而使种群基因频率发生定向改变,B正确;生物进化的实质是种群基因频率的改变,C错误;抗药性个体的后代可能出现不抗药性个体,D错误。

1.[2022北京]人与黑猩猩是从大约700万年前的共同祖先进化而来,两个物种成体的

血红蛋白均由

不能得出( )

A.这种差异是由基因中碱基替换造成的

B.两者共同祖先的血红蛋白也有

C.两者的血红蛋白都能行使正常的生理功能

D.导致差别的变异发生在黑猩猩这一物种形成的过程中

D

[解析] 由于两个物种成体的血红蛋白均由

上有一个氨基酸不同,可判断这种差异是由基因中碱基替换造成的,A不符合题意;

人与黑猩猩是从大约700万年前的共同祖先进化而来,且两个物种成体的血红蛋白均

由

与黑猩猩的血红蛋白都存在于红细胞中,都能行使正常的生理功能,C不符合题意;

人与黑猩猩的血红蛋白均由

酸不同,导致差别的变异发生在黑猩猩或人形成的过程中,D符合题意。

2.[2022浙江1月]峡谷和高山的阻隔都可能导致新物种形成。两个种的羚松鼠分别生活在

某大峡谷的两侧,它们的共同祖先生活在大峡谷形成之前;某高山两侧间存在有限的“通

道”,陆地蜗牛和很多不能飞行的昆虫可能会在“通道”处形成新物种。下列分析不合理

的是( )

A.大峡谷分隔形成的两个羚松鼠种群间难以进行基因交流

B.能轻易飞越大峡谷的鸟类物种一般不会在大峡谷两侧形成为两个物种

C.高山两侧的陆地蜗牛利用“通道”进行充分的基因交流

D.某些不能飞行的昆虫在“通道”处形成的新种与原物种存在生殖隔离

C

[解析] 地理隔离导致两个羚松鼠种群间难以进行基因交流,A不符合题意;据题干“某

高山

新物种形成的标志是产生生殖隔离,D不符合题意。

3.[2022湖南]稻蝗属的三个近缘物种①日本稻蝗、②中华稻蝗台湾亚种和③小翅稻蝗中,①

与②、①与③的分布区域有重叠,②与③的分布区域不重叠。为探究它们之间的生殖隔离机

制,进行了种间交配实验,结果如表所示。下列叙述错误的是( )

交配(♀×♂) ①×② ②×① ①×③ ③×① ②×③ ③×②

交配率(%) 0 8 16 2 46 18

精子传送率(%) 0 0 0 0 100 100

注:精子传送率是指受精囊中有精子的雌虫占确认交配雌虫的百分比

A.实验结果表明近缘物种之间也可进行交配

B.生殖隔离与物种的分布区域是否重叠无关

C.隔离是物种形成的必要条件

D.②和③之间可进行基因交流

D

[解析] 由题表可知,①日本稻蝗与③小翅稻蝗、②中华稻蝗台湾亚种与③小翅稻蝗之间的交配率不为0,说明近缘物种之间也可进行交配,A正确。三种生物为三个物种,它们之间存在生殖隔离,①与②、①与③的分布区域有重叠,②与③的分布区域不重叠,说明生殖隔离与物种的分布区域是否重叠无关,B正确。生殖隔离是新物种形成的标志,隔离是物种形成的必要条件,C正确。②与③之间存在生殖隔离,不能进行基因交流,D错误。

4.[2021湖南]金鱼系野生鲫鱼经长期人工选育而成,是中国古代劳动人民智慧的结晶。

现有形态多样、品种繁多的金鱼品系。自然状态下,金鱼能与野生鲫鱼杂交产生可

育后代。下列叙述错误的是( )

A.金鱼与野生鲫鱼属于同一物种

B.人工选择使鲫鱼发生变异,产生多种形态

C.鲫鱼进化成金鱼的过程中,有基因频率的改变

D.人类的喜好影响了金鱼的进化方向

B

[解析] 自然状态下,金鱼能与野生鲫鱼杂交产生可育后代,表明金鱼和野生鲫鱼属于同一物种,A正确;变异是生物自身产生的,不是选择的结果,B错误;自然选择和人工选择可使种群基因频率发生定向改变,并决定生物进化的方向,C、D正确。

5.[2021湖北]某地区的小溪和池塘中生活着一种丽鱼,该丽鱼种群包含两种类型的个

体:一种具有磨盘状齿形,专食蜗牛和贝壳类软体动物;另一种具有乳突状齿形,

专食昆虫和其他软体动物。两种齿形的丽鱼均能稳定遗传并能相互交配产生可育后

代。针对上述现象,下列叙述错误的是( )

A.丽鱼种群牙齿的差异属于可遗传的变异

B.两者在齿形上的差异有利于丽鱼对环境的适应

C.丽鱼种群产生的性状分化可能与基因突变和重组有关

D.两种不同齿形丽鱼的基因库差异明显,形成了两个不同的物种

D

[解析] 由题中信息可知,两种齿形的丽鱼均能稳定遗传,说明丽鱼种群牙齿的差异属于可遗传的变异,A正确;不同齿形的丽鱼的生存环境不同,食物也存在差异,两者在齿形上的差异有利于丽鱼对环境的适应,B正确;丽鱼种群产生的性状分化可能是基因突变和重组的结果,C正确;两种齿形的丽鱼可以相互交配并能产生可育后代,说明两者为同一物种,D错误。

一、选择题

1.[2023衡阳模拟]如图是未被破坏的地层示意图,图中A和B均为该地

层中发掘出的最高等的生物的化石。下列关于物种A、B的关系的叙

述正确的是( )

D

①物种A比物种B结构复杂 ②物种A比物种B结构简单 ③物种B的出现早于物种A ④物种B的出现晚于物种A

A.①③ B.①② C.②④ D.①③

[解析] 由题意可知,物种B位于更古老的地层,因此物种A比物种B更复杂、更高等,①正确、②错误;物种B位于更古老的地层,这说明物种B的出现早于物种A,③正确、④错误。

2.[2022贵阳检测]下列关于自然选择与适应的叙述,错误的是( )

A.适应是自然选择的结果,具有普遍性和相对性

B.适应的含义只能表现在生物的形态结构适合于完成一定的功能

C.适应的形成离不开生物的遗传和变异与环境的相互作用

D.群体中可遗传的有利变异和环境的定向选择是适应形成的必要条件

B

[解析] 适应的含义有两方面:一是指生物的形态结构适合于完成一定的功能,二是指生物的形态结构及其功能适合于该生物在一定的环境中生存和繁殖,B错误;生物与环境相适合的现象称作适应,适应的形成离不开生物的遗传和变异及其与环境的相互作用,C正确。

3.[2023南京六校联考]下列关于生物进化和生物多样性的叙述,错误的是( )

A.捕食者的存在往往有利于增加生物多样性

B.基因突变产生新的基因有利于生物多样性的增加

C.物种之间的协同进化都是通过生存斗争实现的

D.生物进化的实质是种群基因频率的改变

C

[解析] 捕食者往往捕食个体数量较多的物种,这样就会避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间,捕食者的存在有利于增加物种多样性,A正确;基因突变可产生新的基因,为生物进化提供原材料,增加了基因多样性,从而有利于生物多样性的增加,B正确;协同进化发生在不同物种之间、生物与无机环境之间,有的物种之间的协同进化通过生存斗争实现,有的通过共生关系等实现,C错误。

4.[2023贵阳模拟]科研人员对某种高粱进行研究时发现,高粱在灌浆期后会散发香味,

吸引大量麻雀迁飞至农田,但并不是所有高粱都受麻雀青睐,有些高粱只有极少籽

粒被麻雀啄食。不受麻雀青睐的高粱通过基因表达合成了大量单宁(涩味)和少量

香味挥发物,进而减少被麻雀采食。下列叙述错误的是( )

A.麻雀的摄食行为使高粱种群的基因频率发生定向改变

B.受麻雀青睐和不受麻雀青睐的高粱之间存在生殖隔离

C.能产生大量单宁等物质的高粱品种是自然选择的结果

D.高粱和麻雀之间的相互作用可提高生物的基因多样性

B

[解析] 麻雀的摄食行为对高粱来说属于自然选择,自然选择可使种群的基因频率发生定向改变,A正确;受麻雀青睐和不受麻雀青睐的高粱属于同一物种,它们之间不存在生殖隔离,B错误;高粱和麻雀之间的相互作用可以促进两者的进化,有利于提高生物的基因多样性,D正确。

5.[2023河南名校联考]马进化的趋势是体型由小变大,腿增长而脚趾数减少,牙齿由

低冠变成高冠,食性从食用森林中的嫩叶变成食草。下列关于马进化的叙述错误的

是( )

A.马种群中全部个体所含有的全部基因,叫作这个种群的基因库

B.马在进化过程中腿增长而脚趾数减少的性状更利于马在草原上奔跑

C.马生活环境的改变使马种群产生了控制牙齿高冠性状的基因

D.各种不定向且随机的变异为马的进化提供了丰富的原材料

C

[解析] 基因库是一个种群中全部个体所含有的全部基因,故马种群中全部个体所含有的全部基因,叫作马种群的基因库,A正确;由题意可知,马在进化过程中的趋势之一是腿增长而脚趾数减少,这一性状更利于马在草原上奔跑,增加其生存的机会,B正确;马种群产生了控制牙齿高冠性状的基因是生物变异的结果,而马生活环境的改变只是起到了选择作用,C错误;生物进化的原材料是突变和基因重组,故各种不定向且随机的变异为马的进化提供了丰富的原材料,D正确。

6.[2023临川一中检测]狮子鱼多栖息于温带靠海岸的岩礁或珊瑚礁内,但在马里亚纳

海沟7 000米以下的深海环境生存着一个通体透明的新物种——超深渊狮子鱼。 该

环境具有高压、终年无光等特殊极端条件。研究发现,超深渊狮子鱼基因组中与色

素、视觉相关的基因发生了大量丢失,这些遗传变异共同造成了这一物种的奇特表

型和对超深渊极端环境的适应能力。下列说法正确的是( )

A.超深渊狮子鱼眼退化的出现是其对海底漆黑环境主动适应的结果

B.超深渊狮子鱼染色体变异不能引起种群基因频率的变化

C.在深海环境中,超深渊狮子鱼个体间在斗争过程中相互选择,协同进化

D.超深渊狮子鱼的进化离不开可遗传变异,但它发生可遗传变异时不一定发生进化

D

[解析] 超深渊狮子鱼眼退化的出现不是其对海底漆黑环境主动适应的结果,是产生突变后,环境对其选择的结果,A错误;超深渊狮子鱼染色体结构变异中的缺失可以引起种群基因频率的变化,B错误;协同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,而超深渊狮子鱼是一个物种,C错误;可遗传变异包括突变和基因重组,基因重组会产生新的基因型,但不改变基因频率,故生物体发生可遗传变异时不一定发生进化,D正确。

7.[2023安康联考]趋同进化是指不同的物种在进化过程中,由于适应相同的环境而呈现

出表型上的相似性。趋同进化在自然界中十分普遍,如海豚和鱼类、蝙蝠和鸟类等。下

列有关叙述正确的是( )

A.趋同进化是在相同自然环境下自然选择的结果

B.趋同进化是以物种为基本单位进行的

C.海豚和鱼类、蝙蝠和鸟类形态相似,亲缘关系很近

D.长期趋同进化的两个物种可突破生殖隔离,产生可育后代

A

[解析] 趋同进化是不同物种在相同自然环境下经长期的自然选择产生的表型相似的现象,A正确;生物进化以种群为基本单位,B错误;海豚与蝙蝠是哺乳动物,海豚和鱼类、蝙蝠和鸟类形态相似,但它们的亲缘关系较远,C错误;长期趋同进化的两个物种在形态上具有相似性,但不能突破生殖隔离,不能产生可育后代,D错误。

8.[2023南京调研]加拉帕戈斯群岛有海洋鬣鳞蜥和陆生鬣鳞蜥。他们的祖先来自南美

大陆离群的陆生鬣鳞蜥。与陆生鬣鳞蜥相比,海洋鬣鳞蜥的足有部分足蹼、眼睛上

方有分泌盐分的腺体,能适应低温并可以潜入海底以海藻为食。下列叙述正确的是

( )

A.海洋环境能定向诱导海洋鬣鳞蜥发生适应环境的基因突变

B.加拉帕戈斯群岛的陆生鬣鳞蜥与海洋鬣鳞蜥可能存在生殖隔离

C.自然选择可改变陆生鬣鳞蜥种群的基因型频率,基因型频率的改变是生物进化的标志

D.海洋鬣鳞蜥演变过程中,只有基因突变为进化提供原材料

B

[解析] 海洋鬣鳞蜥的基因突变是不定向的,海洋环境能定向选择适应环境的变异,A错误;加拉帕戈斯群岛的陆生鬣鳞蜥与海洋鬣鳞蜥长期不生活在一起,基因不能交流,故可能存在生殖隔离,B正确;自然选择可改变陆生鬣鳞蜥种群的基因频率,基因频率的改变是生物进化的标志,C错误;海洋鬣鳞蜥演变过程中,基因突变、基因重组、染色体变异都能为进化提供原材料,D错误。

9.[2023河南名校联考]科研人员将野生型金黄色葡萄球菌随机均分成甲、乙两组,甲组

逐代提高培养基中青霉素的含量,乙组先在无青霉素的普通培养基上进行培养,然后

转移至0.1单位青霉素

位青霉素

基上绝大多数会死亡。下列叙述错误的是( )

A.甲组所用的青霉素对野生型菌进行了定向选择

B.甲组的金黄色葡萄球菌进化速度比乙组的要快

C.青霉素的使用导致野生型菌发生了耐药性变异

D.金黄色葡萄球菌不会发生染色体结构变异

C

[解析] 自然选择决定生物进化的方向,甲组所用的青霉素对野生型菌的抗药性进行

了定向选择,A正确;甲组出现的耐药菌能在250单位青霉素

而乙组的野生型菌群在0.1单位青霉素

的耐药性基因频率大于乙组,而它们初始状态基本一致,因此甲组的金黄色葡萄球

菌进化速度比乙组的要快,B正确;变异是不定向的,青霉素不能使野生型菌发生耐

药性变异,只能对其进行选择,C错误;金黄色葡萄球菌为原核生物,没有染色体,不

会发生染色体结构变异,D正确。

二、非选择题

10.[10分]化石为研究生物进化提供了直接的证据,比较解剖学和胚胎学以及细胞和分子水平的研究,都为生物的进化提供了有力的支持。请分析回答下列问题:

(1)在越古老的地层里,成为化石的生物越简单、越低等;在越新近的地层里,成

为化石的生物越复杂、越高等。已经发现的大量化石证据,证实了生物是由_______

___________________________逐渐进化而来的,而且还揭示出生物______________

____________________________的进化顺序。

原始的共同祖先经过漫长的地质年代

由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生

[解析] 化石作为生物进化最直接、最重要的证据,不但证实了现有生物都是由原始的共同祖先经过漫长的地质年代进化而来的,还揭示了生物进化的总体顺序是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生。

(2)鱼类终身存在的鳃裂,在陆生脊椎动物胚胎早期也出现过,这属于________为

生物进化提供的证据;研究比较人的上肢、鲸的鳍、蝙蝠的翼、猫的前肢,发现它

们之间具有共同特点,这属于____________为生物进化提供的证据。

胚胎学

比较解剖学

[解析] 脊椎动物胚胎在发育早期出现的鳃裂和尾属于胚胎学证据,人和其他动物的上肢(前肢或翼)的结构比较属于比较解剖学证据。

(3)不同生物与人的细胞色素

生物名称 黑猩猩 猕猴 狗 鸡 金枪鱼 果蝇 链孢霉 酵母菌

氨基酸差异/个 0 1 11 13 21 27 43 44

从表中可以看出,真菌、动物和人的细胞内均有细胞色素

_________________________。通过比较人与不同生物在细胞色素

差异,可得出的结论是_____________________________________________。这项比

较从______水平为生物的进化提供了证据。

这些生物之间具有一定的亲缘关系

亲缘关系越近,细胞色素

分子

[解析] 不同生物的细胞内均有细胞色素

在细胞色素

白质,这属于分子水平的证据。

11.[2023成都七中检测,16分]研究者对分布在喜马拉雅山东侧不同海拔的358种鸣禽进行了研究,绘制了该地区鸣禽物种的演化图表(部分)及其在不同海拔分布情况的示意图(图中数字编号和字母代表不同鸣禽物种的种群)。

(1)该地区出现了358种鸣禽,体现了______多样性。

物种

(2)研究表明,种群分布区域的扩大是喜马拉雅山鸟类新物种形成的关键步骤之一,

就⑥⑦形成过程而言,种群

与此同时⑥⑦原种群出现不同的________________,为进化提供原材料;此外,种

群分布区域扩大更容易形成不同的地理环境,__________对不同种群基因频率改变

所起的决定作用就有差别;久而久之,不同种群的________就会形成明显的差异,

并逐步积累形成______隔离,该隔离一旦形成,原来属于一个物种

了不同的物种。

地理

突变和基因重组

自然选择

基因库

生殖

(3)高海拔生活的鸣禽大多耐低氧能力特别强,这也是长期进化的结果。据调查,

高海拔区域本来无鸣禽种群,由于分布区域扩大,原始种群迁入高海拔区域,迁入

初期耐低氧个体(基因型为

期的自然选择过程中比例变化情况的是___。

A.&15& B.&16&

C.&17& D.&18&

A

[解析] 高海拔生活的鸣禽大多耐低氧能力特别强,由于分布区域扩大,原始种群迁入高海拔区域,迁入初期耐低氧个体(基因型为

(4)在进化过程中,不同种鸣禽与其他物种之间,以及它们与无机环境之间在相互影

响中不断进化和发展,这就是__________,是生态系统多样性形成的主要原因。

协同进化

12.[2023长沙模拟]某昆虫原先生活在环境变化不大的盆地中,其有翅和残翅分别由基因

A和

风的海岛上。两年后,从海岛种群中随机抽取100只该昆虫,发现

数分别为10只、20只和70只。下列叙述正确的是( )

A.海岛上残翅昆虫数量逐渐增多反映了生物对环境的适应

B.

C.

D.海岛上该昆虫种群中

A

[解析] 海岛上残翅昆虫数量逐渐增多是自然选择的结果,这是一种适应性进化,A正确;环境直接选择的是昆虫的表型,B错误;

13.[2023成都七中检测]基因有正选择压基因和负选择压基因之分,正选择压基因的

表现效应有利于生物的生存和繁殖,负选择压基因的表现效应不利于生物的生存和

繁殖。雄鸭的美羽艳丽,易被天敌发现,但有利于吸引雌鸭交配,避免与近似鸭错

配而使生殖失败,雄鸭的素羽,不易被天敌发现,但不利于吸引雌鸭交配。下列相

关叙述错误的是( )

A.在不同的环境条件下,生物的正负选择压基因是相对的

B.在自然选择的作用下,正选择压基因的频率会不断增大

C.进化的实质是负选择压基因突变为正选择压基因的过程

D.在天敌锐减、近似鸭数量增多时,美羽的基因频率会增大

C

[解析] 某种基因在某种环境中可能为正选择压基因,在另一种环境中可能是负选择压基因,因此生物的正负选择压基因是相对的,A正确;在自然选择的作用下,正选择压基因有利于生存,因此其基因频率会不断增大,B正确;进化的实质是在自然选择的作用下,种群向正选择压基因定向积累的方向发展的过程,C错误;天敌锐减、近似鸭数量增多时,美羽可以避免与近似鸭错配而使生殖失败,进而美羽的基因频率增大,D正确。

14.[2023荆州检测]如图表示油菜籽的含油量随世代选择的变化情况,说明选择育种

对高含油量油菜籽品种的产生所起的作用是( )

B

A.改变了控制产油量的一对等位基因的总频率

B.淘汰了部分表型,使高含油量基因的频率增大

C.定向诱导了高含油量基因的表达

D.改变了油菜的基因库,导致油菜新品种的产生

[解析] 一对等位基因的总频率等于1,选择育种对其无影响,A错误;淘汰含油量低的个体,使高含油量基因频率增大,B正确;选择育种只能起到选择的作用,不能定向诱导高含油量基因的表达,C错误;基因频率改变,基因库也改变,但不一定形成新物种,因为新物种形成的标志是产生生殖隔离,D错误。

15.[2023江淮十校联考]碳青霉烯类抗生素是治疗重度感染

的一类药物,比如铜绿假单胞杆菌引起的泌尿系统的感染。

如图为一固定容器内用液体培养基培养铜绿假单胞杆菌并

测定种群数量的示意图,其中在

青霉烯类抗生素,在

是( )

A.使用碳青霉烯类抗生素后,种群数量下降是因为碳青霉烯类抗生素抑制铜绿假单

胞杆菌的DNA复制,导致其不能生长

B.从图示分析可知,

C.碳青霉烯类抗生素的使用使该种群中抗药性基因频率不断升高

D.该过程中铜绿假单胞杆菌基因频率虽发生变化,但没有产生生殖隔离,因此该种

群没有发生进化

[解析] 根据题干信息无法得出碳青霉烯类抗生素的作用机理,A错误;该菌先产生抗药性突变,碳青霉烯类抗生素的使用,使拥有抗药性突变的个体得以生存及繁殖,抗药性基因频率不断升高,B错误、C正确;铜绿假单胞杆菌的基因频率发生变化,该种群发生了进化,D错误。

√

16.[新情境/“生态成本”权衡策略][2022吉林一模,9分]竞争和协同是普遍存在于生物个体或种群之间的两种表现行为。大量实验和研究表明,在一定范围和水平上,竞争有利于生物形态、生理特征及生活方式等适应策略的进化;协同能够使生物以最小的代价或成本实现自身在自然界的存在与繁殖(最大适合度)。回答下列问题:

(1)协同进化是指__________之间、__________________________________之间在

相互影响中不断进化和发展。协同进化与竞争进化中,__________更有利于维持生

态系统的有序性和多样性。

不同物种

生物与无机环境(两空顺序可调换)

协同进化

[解析] 协同进化包括两个方面:不同生物之间以及生物与无机环境之间;协同进化能够使生物以最小的代价或成本实现自身在自然界的存在与繁殖(最大适合度),因此,协同进化表示生物在相互影响中不断进化和发展,铸造了生物的多样性,也有利于维持生态系统的有序性。

(2)竞争关系是指两种或两种以上生物相互争夺资源和空间等。竞争的结果常表现

为__________________________________________________________。

竞争关系可通过改变种群的出生率和存活率,最终影响种群最基本的数量特征——

__________。

相互抑制,有时也表现为一方占优势,另一方处于劣势甚至灭亡

种群密度

[解析] 两种或两种以上生物相互争夺资源和空间,其竞争的结果通常是相互抑制,有时也表现为一方占优势,另一方处于劣势甚至灭亡。种群最基本的数量特征是种群密度。

(3)生物在竞争或协同过程中释放的总能量是一定的,这使其形成了一定的能量投

资策略——“生态成本”权衡策略,即投入某一方面的能量多,必然会影响另一方面

的投入。一般生物在以下方面需要有能量的投入与消耗:①生长、____________;

②抵御不良气候等。

发育和繁殖

[解析] “精明”的生物擅长于能量投资,但生物也有必要的能量投入与消耗,例如用于生物体自身的生长、发育和繁殖,以及抵御不良气候等。

第七章 生物的变异和进化

课时3 生物的进化

课标要求 核心 考点 五年考情 核心素养对接

1.尝试通过化石记录、比较解剖学和胚胎学等事实,说明当今生物具有共同的祖先; 2.尝试通过细胞生物学和分子生物学等知识,说明当今生物在新陈代谢、DNA的结构与功能等方面具有许多共同特征; 3.举例说明种群内的某些可遗传变异将赋予个体在特定环境中的生存和繁殖优势; 生物有共同祖 先的证据及自 然选择学说 2022:北京T6; 2021:河北T6、湖 北T15; 2020:北京

2.科学思维——分类与比较:达尔文自然选择学说与现代生物进化理论的关系;分

课标要求 核心 考点 五年考情 核心素养对接

4.阐明具有优势性状的个体在种群中所占比例将会增加; 5.说明自然选择促进生物更好地适应特定的生存环境; 6.概述现代生物进化理论以自然选择学说为核心,为地球上的生命进化史提供了科学的解释; 7.阐述变异、选择和隔离可导致新物种形成; 8.探讨耐药菌的出现与抗生素滥用的关系 现代 生物 进化 理论 2022:广东T14、湖南T12、 浙江6月T17、浙江1月T16、海南T15; 2021:湖南T8、湖北T5、广东T8和T10、江苏T8、福建T5; 2020:浙江1月T9; 2019:天津T6; 2018:江苏T4、海南T18和T24、浙江11月T17 析与计算:种群的基因频率与基因型频率的计算;归纳与演绎:进化学说的提出;批判性思维:生物进化理论在发展。

3.社会责任——关

注不正确使用抗

生素带来的危害,

关注人体健康

续表

命题分析预测 1.高考对本部分内容的考查侧重于运用所学进化理论对教材中列举

的实例进行分析,或结合遗传规律进行基因频率和基因型频率的计

算,既有选择题,也有非选择题。

2.预测2024年高考将以新情境为切入点,考查考生运用所学进化理

论解释进化的实质、基因频率的计算等。另一方面,可能会加大对

教材细节的挖掘,甚至可能对教材课后习题进行拓展考查

续表

考点1 生物有共同祖先的证据及自然选择学说

1.达尔文生物进化论的主要组成

2.生物有共同祖先的证据

(1)地层中陈列的证据——化石

(2)当今生物体上进化的印迹——其他方面的证据

3.适应的普遍性和相对性

4.适应是自然选择的结果

(1)拉马克的进化学说

(2)达尔文自然选择学说

中心内容 自然选择

主要观点 ①

手段;③

果

评价 贡献 ①使生物学第一次摆脱了神学的束缚,走上了科学的轨道;②揭示了生物

界的

__________________是进化的结果

局限 对遗传和变异的认识还局限于

____________的本质

过度繁殖

遗传和变异

统一性

共同祖先

生物的多样性和适应性

性状

遗传和变异

5.达尔文以后生物进化理论的发展

情境应用

1.果蝇的卷翅突变体不能飞行,若将它们释放到自然环境中,它们的生存能力一定比正常翅野生型个体差吗 请说明理由。

提示 不一定。若将果蝇放在风大的海岛上,不能飞行的卷翅突变体受大风的影响小,反而能够生存下来,而野生型个体存活率会降低。

2.雷鸟在冬季来临前将羽毛换成白色,有利于在白雪皑皑的环境中保护自己,雷鸟的这种适应有没有局限性 由此说明了什么?

提示 有局限性。如果由于特殊因素冬季没有下雪,而雷鸟的白色羽毛更容易被天敌发现,这说明了适应是相对的。

深度思考

1.人和类人猿某同源DNA的碱基序列高度相似,不同生物与人的细胞色素

酸序列的差异大小不一,这说明了什么问题?

提示 人和类人猿某同源DNA的碱基序列高度相似,可以说明二者有共同的祖先,并且亲缘关系很近。不同生物与人的细胞色素

2.长颈鹿的脖子比较长是进化的结果,请分别用拉马克和达尔文的观点解释长颈鹿脖子长的原因。

提示 拉马克的观点:长颈鹿在旱季缺乏青草的时期就会用它的脖子去吃高处的树叶,这样长期“使用”它的脖子,久而久之它的脖子就更长了(用进废退),然后遗传给了下一代(获得性遗传)。达尔文的观点:在缺乏青草的干旱时期,那些颈部和四肢都较长的个体会有较多的机会吃到高处的树叶,能够生存下来,并繁殖后代,而那些颈部和四肢较短的个体则无法得到足够的食物,不容易生存下来,也无法繁殖后代,所以颈部和四肢较短的长颈鹿逐渐被淘汰。

1.利用化石可以确定地球上曾经生活过的生物的种类及其形态、结构、行为等特征。

化石是研究生物进化最直接、最重要的证据。( )

√

2.较晚形成的地层中,没有较简单、较低等的生物化石。( )

×

3.有共同祖先的生物个体在形态结构上没有差异。( )

×

4.比较解剖学和胚胎学以及细胞和分子水平的研究,都给生物进化论提供了有力的支

持。( )

√

5.不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子有差异,这说明生物不是由共同祖先进化而

来的。( )

×

6.所有生物共用一套遗传密码,这一事实支持生物有共同的祖先的说法。( )

√

7.拉马克认为生物的适应性特征的形成是用进废退和获得性遗传的结果。( )

√

8.拉马克认为因用进废退而获得的性状是可以遗传给后代的。( )

√

9.达尔文的自然选择学说正确地解释了生物的多样性、适应性以及遗传和变异的本

质。( )

×

10.达尔文的自然选择学说揭示了生物的多样性和适应性是进化的结果。( )

√

命题点1 生物进化的证据分析

1.[2023永州一中检测]达尔文的共同由来学说指出,地球上的所有生物都是由共同祖先

进化而来的,为此达尔文列举大量的证据来论证其观点。下列有关生物进化证据的

说法错误的是( )

A.化石是研究生物进化最直接、最重要的证据

B.当今许多生物都有能进行生长、代谢和增殖的细胞,也为生物有共同祖先提供支持

C.成年人没有鳃裂和尾,而成年的鱼有鳃和尾,这一点不支持生物有共同祖先

D.不同的生物都含有蛋白质等生物大分子,这也从分子水平上支持生物有共同祖先

C

[解析] 人和鱼在胚胎发育早期都会出现鳃裂和尾,支持生物有共同的祖先,只是随着发育的进行,人的鳃裂和尾消失了,这是长期进化的结果,C错误。

2.[2022舟山检测]细胞色素

某些生物与人的细胞色素

胞色素

叙述错误的是( )

生物种类 黑猩猩 猕猴 鸡 响尾蛇 果蝇 天蚕蛾

氨基酸序列差异数/个 0 1 13 14 27 31

A.表中信息支持生物有共同的起源这一观点

B.表中信息从分子水平上揭示了不同生物和人的亲缘关系的远近

C.细胞色素

D.细胞色素

C

[解析] 细胞色素

[设问拓展型]在题干条件不改变的情况下,下列相关叙述错误的是( )

A.各种生物都具有细胞色素

B.亲缘关系越近,细胞色素

C.细胞色素

D.氨基酸序列的比较属于分子水平的证据,是研究生物进化最直接的证据

D

[解析] 化石是研究生物进化最直接的证据,D错误。

命题点2 自然选择与适应的形成分析

3.[2023成都七中检测]从拉马克的进化学说到达尔文的进化学说,再到现代生物进化

理论,生物进化理论还在不断发展。下列属于达尔文的自然选择学说观点的是

( )

A.因用进废退而获得的性状可以遗传给后代

B.过度繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存

C.种群是生物进化的基本单位

D.突变和基因重组为生物进化提供原材料

B

[解析] 因用进废退而获得的性状可以遗传给后代,这属于拉马克进化学说的内容,A错误;过度繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存,这属于达尔文自然选择学说的内容,B正确;种群是生物进化的基本单位,突变和基因重组为生物进化提供原材料,它们都属于现代生物进化理论的内容,C、D错误。

4.枯叶蝶在停息时,它的翅很像一片枯叶,这是枯叶蝶对环境的一种适应。同枯叶

蝶一样,所有的生物都具有适应环境的特征。下列关于自然选择与适应的形成,分

析正确的是( )

A.达尔文认为适应的来源是可遗传的变异,适应是自然选择的结果

B.生物的适应性特征的形成是由于用进废退和获得性遗传

C.枯叶蝶表现这种性状是自然选择的结果,自然选择获得的性状都可以通过遗传进行积累

D.适应具有普遍性,且是绝对的、完全适应的

A

[解析] 拉马克认为生物适应性特征的形成是由于用进废退和获得性遗传,这不是达尔文的自然选择学说的观点,B错误;自然选择获得的性状,若是可遗传变异的结果,则可以通过遗传进行积累,但自然选择获得的性状不一定都可以通过遗传进行积累,C错误;所有的生物都具有适应环境的特征,适应具有普遍性、相对性,是自然选择的结果,D错误。

考点2 现代生物进化理论

1.种群基因组成的变化

(1)种群和种群基因库

(2)种群基因频率的变化

(3)自然选择对种群基因频率的影响

2.隔离在物种形成中的作用

(1)物种

(2)隔离

(3)新物种形成的一般过程

3.协同进化与生物多样性的形成

4.生物进化理论在发展

5.探究抗生素对细菌的选择作用

(1)实验原理

一般情况下,一定浓度的抗生素会杀死细菌,但变异的细菌可能产生

实验室连续培养细菌时,如果向培养基中添加抗生素,

(2)实验步骤

步骤1 分组、编 号、做标记 用记号笔在培养皿的底部画两条

养皿分为4个区域,分别标记为①~④

步骤2 接种 取少量

均匀地涂抹在培养基平板上

耐药性

耐药菌

相互垂直

细菌的培养液

步骤3 自变量控 制 用无菌的镊子先夹取1张不含抗生素的纸片放在①号区域的

中央,再分别夹取1张

的中央,盖上皿盖

步骤4 培养 将培养皿倒置于

步骤5 观察结果 观察培养基上纸片附近是否出现

录其直径,取平均值

步骤6 重复实验 从

体培养基中培养,重复步骤

一代培养物抑菌圈的直径

抗生素的纸片

抑菌圈

抑菌圈边缘

续表

(3)实验结果

与区域①相比,区域②③④纸片周围会出现抑菌圈;②③④区域抑菌圈的平均直径

逐代

(4)实验结论

细菌耐药性的出现是发生了可遗传的变异;

例逐代升高。

越来越小

抗生素的选择作用

情境应用

有人觉得生病时去医院很麻烦,就直接吃抗生素;有的禽畜养殖者直接将抗生素添加到动物饲料中,这些做法会有什么后果?

提示 这些做法会使细菌的耐药性不断增强,产生抗生素杀不死的超级细菌;另外,滥用抗生素会杀灭生物体内正常的细菌,造成体内菌群失调,一旦造成感染,就极易恶化,对人和动物都是不利的。

深度思考

1.为什么说进化的基本单位是种群而不是个体?

提示 因为在生物繁衍过程中,个体有新老交替,而基因则是代代相传,所以研究生物的进化时仅仅研究个体是否与环境相适应是不够的,还需要研究种群基因组成的变化,故进化的基本单位是种群而不是个体。

2.如何判断两个种群是否属于同一物种?

提示 判断两个种群是否属于同一物种的标准是看它们之间是否存在生殖隔离,若不存在生殖隔离,则是同一物种。

3.分析生物进化与物种形成基本环节图解,回答问题:

(1)图中①②③④分别代表什么?

提示 图中①是突变和基因重组,②是自然选择,③是地理隔离,④是生殖隔离。

(2)物种形成的三个环节是什么?

提示 物种形成的三个环节是突变和基因重组、自然选择和隔离。

(3)物种的形成是否一定要经过地理隔离?举例说明。

提示 不一定。例如,二倍体植株经染色体加倍成了四倍体植株,二倍体植株与四倍体植株杂交产生的三倍体植株是高度不育的,二者之间存在生殖隔离,是不同的物种,但没有经过地理隔离。

(4)经过漫长的地理隔离,一定会产生生殖隔离吗?

提示 不一定。如果两个种群的生活环境都不发生变化或变化微小,或发生相似的变化,则两个种群的进化方向相同,可能不会产生生殖隔离。

4.什么是“收割理论”?捕食者存在的意义是什么?

提示 捕食者往往捕食个体数量多的物种,这样就会避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间,这就是“收割理论”。捕食者的存在有利于增加物种多样性。

5.同种动物为争夺配偶或食物而发生了进化,是不是发生了协同进化?为什么?

提示 不是。协同进化发生在生物与生物之间(不同种生物之间)、生物与无机环境之间,同种生物为争夺配偶或食物而发生了进化,不属于协同进化的范畴。

6.探究抗生素对细菌的选择作用实验中,培养皿上抑菌圈形成的原因是什么?

提示 滤纸片上的抗生素渗出,杀死了其周围的细菌,使细菌不能形成菌落而出现抑菌圈。

1.自然选择通过作用于个体而影响种群的基因频率。( )

√

2.种群基因频率的变化趋势既能预测进化的方向又能预测变异的方向。( )

×

3.生物进化的方向与基因突变的方向一致。( )

×

4.环境发生变化时,种群的基因频率可能改变,也可能不变。( )

√

5.生物进化的实质是基因型频率的改变。( )

×

6.突变可以改变生物进化的方向。( )

×

7.种群间的地理隔离可阻止基因交流,但不一定出现生殖隔离。( )

√

8.若某物种仅存有一个种群,则该种群中的每个个体均含有这个物种的全部基因。

( )

×

9.交配后能产生后代的两个种群就是同一物种。( )

×

10.最早的光合生物产生的氧气为好氧生物的出现创造了条件。( )

√

11.协同进化都是通过物种之间的生存斗争实现的。( )

×

12.生物多样性的形成也就是新物种不断形成的过程。( )

×

命题点1 种群基因组成的变化分析

1.[2022浙江6月]由欧洲传入北美的耧斗菜已进化出数十个物种。分布于低海拔潮湿

地区的甲物种和高海拔干燥地区的乙物种的花结构和开花期均有显著差异。下列叙

述错误的是( )

A.甲、乙两种耧斗菜的全部基因构成了一个基因库

B.生长环境的不同有利于耧斗菜进化出不同的物种

C.甲、乙两种耧斗菜花结构的显著差异是自然选择的结果

D.若将甲、乙两种耧斗菜种植在一起,也不易发生基因交流

A

[解析] 一个种群的全部基因构成一个基因库,甲、乙两种耧斗菜是两个物种,不属于同一种群,A错误;甲、乙两种耧斗菜种植在一起,因为开花期有显著差异,且属于两个物种,它们存在生殖隔离,故不易发生基因交流,D正确。

2.[2022广东]白车轴草中有毒物质氢氰酸

因决定,

同区域白车轴草种群中有毒个体比例,下列分析错误的是( )

D

A.草食动物是白车轴草种群进化的选择压力

B.城市化进程会影响白车轴草种群的进化

C.与乡村相比,市中心种群中

D.基因重组会影响种群中

[解析] 草食动物和白车轴草之间的种间关系为捕食,据题干信息“

个体产

压力,A正确;根据曲线图可知,从市中心到市郊再到乡村,白车轴草种群中产

相比,市中心种群中产

与乡村相比,市中心种群中

进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合,基因重组不会影响种群

中

命题点2 生物进化与物种形成分析

3.[2021福建]物种甲和物种乙为二倍体植物。甲生活在阳光充足的悬崖顶,乙生活在

悬崖底的林荫里。在某些山地坡度和缓的地方,甲和乙分别沿着斜坡向下和向上扩

展,在斜坡上相遇并杂交产生丙。若丙不能产生子代,则下列叙述错误的是( )

A.甲和乙仍然存在生殖隔离

B.甲种群基因频率的改变说明甲发生了进化

C.甲、乙向斜坡的扩展可能与环境变化有关

D.甲、乙、丙含有的基因共同构成一个种群的基因库

D

[解析] 据题意,甲、乙杂交产生的丙不可育,说明二者仍然存在生殖隔离,A正确;种群基因频率改变,说明种群发生了进化,B正确;一个种群中全部个体所含有的全部基因,叫这个种群的基因库,而甲、乙不是一个物种,D错误。

思维提升

项目 生物进化 物种形成

标志 种群基因频率的改变 出现生殖隔离

变化后生物与原 生物的关系 可能属于同一物种,也可能属于 不同物种 属于不同物种

二者联系 ①生物进化是量变,生物进化不一定形成新物种; ②物种形成是质变,新物种形成一定发生生物进化; ③二者的种群基因库均产生了明显的差异 4.基因流是指生物个体从其发生地分散出去而导致不同种群之间基因交流的过程,可发

生在同种或不同种的生物种群之间。下列相关叙述错误的是( )

A.邻近的种群间基因频率有较大差异,也可能存在基因交流

B.基因流发生的时间和发生的强度不会影响物种形成的概率

C.不同物种间的基因流可以极大地丰富自然界生物多样化的程度

D.种群之间的基因流被地理隔离阻断后产生生殖隔离是形成新物种的一种途径

B

[解析] 基因流可发生在同种或不同种的生物种群之间,邻近的种群间基因频率有较大差异,也可能存在基因交流,A正确;基因流发生的时间和发生的强度会影响物种形成的概率,B错误;种群之间的基因流被地理隔离阻断后产生生殖隔离并不是形成新物种的唯一途径,生殖隔离的产生不一定要经过长期的地理隔离,如多倍体的形成,D正确。

思维提升

物种形成的模式

命题点3 协同进化与生物多样性的形成分析

5.[2023滁州模拟]某地分布着甲、乙两个人工水潭,甲、乙水潭中都有孔雀鱼。甲中

孔雀鱼的天敌是一种花鲻,这种花鲻专以小的和未成熟的孔雀鱼为食;乙中孔雀鱼

的天敌是狗鱼,狗鱼喜欢捕食大而成熟的孔雀鱼。研究发现,乙中的孔雀鱼通常比

甲中的孔雀鱼成熟早,且成熟时体重较轻。将甲、乙中的孔雀鱼分别饲养在无天敌

的实验室内,繁殖多代后,孔雀鱼成熟的早晚仍存在差异。下列叙述正确的是

( )

A.甲水潭中所有的孔雀鱼和花鲻,构成了该水潭的生物多样性

B.甲、乙水潭中花鲻和狗鱼的存在有利于增加孔雀鱼的基因多样性

C.甲、乙水潭中的孔雀鱼种群基因频率发生了变化,形成了新物种

D.甲、乙水潭中的孔雀鱼,虽然生存环境不同,但基因组成一定相同

B

[解析] 生物多样性包括遗传(基因)多样性、物种多样性和生态系统多样性,甲水潭中所有的孔雀鱼和花鲻不能构成甲水潭的生物多样性,A错误;甲、乙水潭中的孔雀鱼种群基因频率发生变化,但不一定形成新物种,C错误;甲、乙水潭中的孔雀鱼,由于生存环境不同,其基因组成可能会朝不同的方向改变,D错误。

6.[2022潍坊检测]小黄蜂可为无花果授粉,小黄蜂的繁殖又依赖无花果,因为它们在花

中产卵,幼虫在果中发育,无花果和小黄蜂具有悠久的共同演化历史。下列说法正确的

是( )

A.共同演化过程中无花果的基因库是不断变化的

B.小黄蜂与无花果间的协同进化不利于生物多样性的形成

C.无花果进化的过程仅靠基因突变和基因重组提供进化的原材料

D.无花果与小黄蜂之间的共同演化体现了个体水平上的协同进化

A

[解析] 生物间的协同进化有利于生物多样性的形成,B错误;无花果进化的过程中可发生基因突变、基因重组和染色体变异,三者均可为生物进化提供原材料,C错误;种群是生物进化的基本单位,无花果和小黄蜂之间的共同演化体现了种群水平上的协同进化,D错误。

命题点4 抗生素对细菌的选择作用分析

7.[2022泉州检测]为探究不同抗生素对连续传代的大肠杆菌的抑菌效果,某研究小组

在固体培养基平板上测定了大肠杆菌连续三代的抑菌圈平均直径,结果如表。下列

说法错误的是( )

抗生素类型 大肠杆菌抑菌圈平均直径

青霉素 1.95 1.48 0.88

四环素 2.72 1.55 0

头孢他啶 0.56 0.48 0.38

A.本实验中每种抗生素在每一代的使用剂量必须相等

B.随传代次数增加,大肠杆菌对三种抗生素的敏感性均下降

C.不同抗生素可能诱导大肠杆菌产生了不同的抗性基因突变

D.纸片中抗生素在培养基中的扩散速率差异会影响实验结果

[解析] 本实验中每种抗生素在每一代的使用剂量是无关变量,应该相同且适宜,A正确;随传代次数增加,抑菌圈平均直径均越来越小,说明大肠杆菌对三种抗生素的敏感性均下降,B正确;抗生素的使用只是为大肠杆菌提供了选择的因素,大肠杆菌产生抗性基因突变在使用抗生素之前就已发生,C错误。

√

8.[2023扬州检测]在农业生产上,害虫的防

治是夺得高产的重要措施。人们在害虫防治

的过程中发现,一种农药使用若干年后,它

B

A.害虫抗药性产生时间晚于农药使用的时间

B.农药定向选择害虫,使种群基因频率改变

C.图中显示生物进化的实质在于有利变异的保存

D.抗药性个体的后代全表现为抗药性,不可能出现非抗药性个体

对某种害虫的杀伤效果逐年减小,害虫对该农药产生了抗药性。害虫抗药性产生的

原因如图所示。下列有关叙述正确的是( )

[解析] 害虫抗药性产生在农药使用之前,A错误;农药对害虫的选择作用具有定向性,从而使种群基因频率发生定向改变,B正确;生物进化的实质是种群基因频率的改变,C错误;抗药性个体的后代可能出现不抗药性个体,D错误。

1.[2022北京]人与黑猩猩是从大约700万年前的共同祖先进化而来,两个物种成体的

血红蛋白均由

不能得出( )

A.这种差异是由基因中碱基替换造成的

B.两者共同祖先的血红蛋白也有

C.两者的血红蛋白都能行使正常的生理功能

D.导致差别的变异发生在黑猩猩这一物种形成的过程中

D

[解析] 由于两个物种成体的血红蛋白均由

上有一个氨基酸不同,可判断这种差异是由基因中碱基替换造成的,A不符合题意;

人与黑猩猩是从大约700万年前的共同祖先进化而来,且两个物种成体的血红蛋白均

由

与黑猩猩的血红蛋白都存在于红细胞中,都能行使正常的生理功能,C不符合题意;

人与黑猩猩的血红蛋白均由

酸不同,导致差别的变异发生在黑猩猩或人形成的过程中,D符合题意。

2.[2022浙江1月]峡谷和高山的阻隔都可能导致新物种形成。两个种的羚松鼠分别生活在

某大峡谷的两侧,它们的共同祖先生活在大峡谷形成之前;某高山两侧间存在有限的“通

道”,陆地蜗牛和很多不能飞行的昆虫可能会在“通道”处形成新物种。下列分析不合理

的是( )

A.大峡谷分隔形成的两个羚松鼠种群间难以进行基因交流

B.能轻易飞越大峡谷的鸟类物种一般不会在大峡谷两侧形成为两个物种

C.高山两侧的陆地蜗牛利用“通道”进行充分的基因交流

D.某些不能飞行的昆虫在“通道”处形成的新种与原物种存在生殖隔离

C

[解析] 地理隔离导致两个羚松鼠种群间难以进行基因交流,A不符合题意;据题干“某

高山

新物种形成的标志是产生生殖隔离,D不符合题意。

3.[2022湖南]稻蝗属的三个近缘物种①日本稻蝗、②中华稻蝗台湾亚种和③小翅稻蝗中,①

与②、①与③的分布区域有重叠,②与③的分布区域不重叠。为探究它们之间的生殖隔离机

制,进行了种间交配实验,结果如表所示。下列叙述错误的是( )

交配(♀×♂) ①×② ②×① ①×③ ③×① ②×③ ③×②

交配率(%) 0 8 16 2 46 18

精子传送率(%) 0 0 0 0 100 100

注:精子传送率是指受精囊中有精子的雌虫占确认交配雌虫的百分比

A.实验结果表明近缘物种之间也可进行交配

B.生殖隔离与物种的分布区域是否重叠无关

C.隔离是物种形成的必要条件

D.②和③之间可进行基因交流

D

[解析] 由题表可知,①日本稻蝗与③小翅稻蝗、②中华稻蝗台湾亚种与③小翅稻蝗之间的交配率不为0,说明近缘物种之间也可进行交配,A正确。三种生物为三个物种,它们之间存在生殖隔离,①与②、①与③的分布区域有重叠,②与③的分布区域不重叠,说明生殖隔离与物种的分布区域是否重叠无关,B正确。生殖隔离是新物种形成的标志,隔离是物种形成的必要条件,C正确。②与③之间存在生殖隔离,不能进行基因交流,D错误。

4.[2021湖南]金鱼系野生鲫鱼经长期人工选育而成,是中国古代劳动人民智慧的结晶。

现有形态多样、品种繁多的金鱼品系。自然状态下,金鱼能与野生鲫鱼杂交产生可

育后代。下列叙述错误的是( )

A.金鱼与野生鲫鱼属于同一物种

B.人工选择使鲫鱼发生变异,产生多种形态

C.鲫鱼进化成金鱼的过程中,有基因频率的改变

D.人类的喜好影响了金鱼的进化方向

B

[解析] 自然状态下,金鱼能与野生鲫鱼杂交产生可育后代,表明金鱼和野生鲫鱼属于同一物种,A正确;变异是生物自身产生的,不是选择的结果,B错误;自然选择和人工选择可使种群基因频率发生定向改变,并决定生物进化的方向,C、D正确。

5.[2021湖北]某地区的小溪和池塘中生活着一种丽鱼,该丽鱼种群包含两种类型的个

体:一种具有磨盘状齿形,专食蜗牛和贝壳类软体动物;另一种具有乳突状齿形,

专食昆虫和其他软体动物。两种齿形的丽鱼均能稳定遗传并能相互交配产生可育后

代。针对上述现象,下列叙述错误的是( )

A.丽鱼种群牙齿的差异属于可遗传的变异

B.两者在齿形上的差异有利于丽鱼对环境的适应

C.丽鱼种群产生的性状分化可能与基因突变和重组有关

D.两种不同齿形丽鱼的基因库差异明显,形成了两个不同的物种

D

[解析] 由题中信息可知,两种齿形的丽鱼均能稳定遗传,说明丽鱼种群牙齿的差异属于可遗传的变异,A正确;不同齿形的丽鱼的生存环境不同,食物也存在差异,两者在齿形上的差异有利于丽鱼对环境的适应,B正确;丽鱼种群产生的性状分化可能是基因突变和重组的结果,C正确;两种齿形的丽鱼可以相互交配并能产生可育后代,说明两者为同一物种,D错误。

一、选择题

1.[2023衡阳模拟]如图是未被破坏的地层示意图,图中A和B均为该地

层中发掘出的最高等的生物的化石。下列关于物种A、B的关系的叙

述正确的是( )

D

①物种A比物种B结构复杂 ②物种A比物种B结构简单 ③物种B的出现早于物种A ④物种B的出现晚于物种A

A.①③ B.①② C.②④ D.①③

[解析] 由题意可知,物种B位于更古老的地层,因此物种A比物种B更复杂、更高等,①正确、②错误;物种B位于更古老的地层,这说明物种B的出现早于物种A,③正确、④错误。

2.[2022贵阳检测]下列关于自然选择与适应的叙述,错误的是( )

A.适应是自然选择的结果,具有普遍性和相对性

B.适应的含义只能表现在生物的形态结构适合于完成一定的功能

C.适应的形成离不开生物的遗传和变异与环境的相互作用

D.群体中可遗传的有利变异和环境的定向选择是适应形成的必要条件

B

[解析] 适应的含义有两方面:一是指生物的形态结构适合于完成一定的功能,二是指生物的形态结构及其功能适合于该生物在一定的环境中生存和繁殖,B错误;生物与环境相适合的现象称作适应,适应的形成离不开生物的遗传和变异及其与环境的相互作用,C正确。

3.[2023南京六校联考]下列关于生物进化和生物多样性的叙述,错误的是( )

A.捕食者的存在往往有利于增加生物多样性

B.基因突变产生新的基因有利于生物多样性的增加

C.物种之间的协同进化都是通过生存斗争实现的

D.生物进化的实质是种群基因频率的改变

C

[解析] 捕食者往往捕食个体数量较多的物种,这样就会避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间,捕食者的存在有利于增加物种多样性,A正确;基因突变可产生新的基因,为生物进化提供原材料,增加了基因多样性,从而有利于生物多样性的增加,B正确;协同进化发生在不同物种之间、生物与无机环境之间,有的物种之间的协同进化通过生存斗争实现,有的通过共生关系等实现,C错误。

4.[2023贵阳模拟]科研人员对某种高粱进行研究时发现,高粱在灌浆期后会散发香味,

吸引大量麻雀迁飞至农田,但并不是所有高粱都受麻雀青睐,有些高粱只有极少籽

粒被麻雀啄食。不受麻雀青睐的高粱通过基因表达合成了大量单宁(涩味)和少量

香味挥发物,进而减少被麻雀采食。下列叙述错误的是( )

A.麻雀的摄食行为使高粱种群的基因频率发生定向改变

B.受麻雀青睐和不受麻雀青睐的高粱之间存在生殖隔离

C.能产生大量单宁等物质的高粱品种是自然选择的结果

D.高粱和麻雀之间的相互作用可提高生物的基因多样性

B

[解析] 麻雀的摄食行为对高粱来说属于自然选择,自然选择可使种群的基因频率发生定向改变,A正确;受麻雀青睐和不受麻雀青睐的高粱属于同一物种,它们之间不存在生殖隔离,B错误;高粱和麻雀之间的相互作用可以促进两者的进化,有利于提高生物的基因多样性,D正确。

5.[2023河南名校联考]马进化的趋势是体型由小变大,腿增长而脚趾数减少,牙齿由

低冠变成高冠,食性从食用森林中的嫩叶变成食草。下列关于马进化的叙述错误的

是( )

A.马种群中全部个体所含有的全部基因,叫作这个种群的基因库

B.马在进化过程中腿增长而脚趾数减少的性状更利于马在草原上奔跑

C.马生活环境的改变使马种群产生了控制牙齿高冠性状的基因

D.各种不定向且随机的变异为马的进化提供了丰富的原材料

C

[解析] 基因库是一个种群中全部个体所含有的全部基因,故马种群中全部个体所含有的全部基因,叫作马种群的基因库,A正确;由题意可知,马在进化过程中的趋势之一是腿增长而脚趾数减少,这一性状更利于马在草原上奔跑,增加其生存的机会,B正确;马种群产生了控制牙齿高冠性状的基因是生物变异的结果,而马生活环境的改变只是起到了选择作用,C错误;生物进化的原材料是突变和基因重组,故各种不定向且随机的变异为马的进化提供了丰富的原材料,D正确。

6.[2023临川一中检测]狮子鱼多栖息于温带靠海岸的岩礁或珊瑚礁内,但在马里亚纳

海沟7 000米以下的深海环境生存着一个通体透明的新物种——超深渊狮子鱼。 该

环境具有高压、终年无光等特殊极端条件。研究发现,超深渊狮子鱼基因组中与色

素、视觉相关的基因发生了大量丢失,这些遗传变异共同造成了这一物种的奇特表

型和对超深渊极端环境的适应能力。下列说法正确的是( )

A.超深渊狮子鱼眼退化的出现是其对海底漆黑环境主动适应的结果

B.超深渊狮子鱼染色体变异不能引起种群基因频率的变化

C.在深海环境中,超深渊狮子鱼个体间在斗争过程中相互选择,协同进化

D.超深渊狮子鱼的进化离不开可遗传变异,但它发生可遗传变异时不一定发生进化

D

[解析] 超深渊狮子鱼眼退化的出现不是其对海底漆黑环境主动适应的结果,是产生突变后,环境对其选择的结果,A错误;超深渊狮子鱼染色体结构变异中的缺失可以引起种群基因频率的变化,B错误;协同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,而超深渊狮子鱼是一个物种,C错误;可遗传变异包括突变和基因重组,基因重组会产生新的基因型,但不改变基因频率,故生物体发生可遗传变异时不一定发生进化,D正确。

7.[2023安康联考]趋同进化是指不同的物种在进化过程中,由于适应相同的环境而呈现

出表型上的相似性。趋同进化在自然界中十分普遍,如海豚和鱼类、蝙蝠和鸟类等。下

列有关叙述正确的是( )

A.趋同进化是在相同自然环境下自然选择的结果

B.趋同进化是以物种为基本单位进行的

C.海豚和鱼类、蝙蝠和鸟类形态相似,亲缘关系很近

D.长期趋同进化的两个物种可突破生殖隔离,产生可育后代

A

[解析] 趋同进化是不同物种在相同自然环境下经长期的自然选择产生的表型相似的现象,A正确;生物进化以种群为基本单位,B错误;海豚与蝙蝠是哺乳动物,海豚和鱼类、蝙蝠和鸟类形态相似,但它们的亲缘关系较远,C错误;长期趋同进化的两个物种在形态上具有相似性,但不能突破生殖隔离,不能产生可育后代,D错误。

8.[2023南京调研]加拉帕戈斯群岛有海洋鬣鳞蜥和陆生鬣鳞蜥。他们的祖先来自南美

大陆离群的陆生鬣鳞蜥。与陆生鬣鳞蜥相比,海洋鬣鳞蜥的足有部分足蹼、眼睛上

方有分泌盐分的腺体,能适应低温并可以潜入海底以海藻为食。下列叙述正确的是

( )

A.海洋环境能定向诱导海洋鬣鳞蜥发生适应环境的基因突变

B.加拉帕戈斯群岛的陆生鬣鳞蜥与海洋鬣鳞蜥可能存在生殖隔离

C.自然选择可改变陆生鬣鳞蜥种群的基因型频率,基因型频率的改变是生物进化的标志

D.海洋鬣鳞蜥演变过程中,只有基因突变为进化提供原材料

B

[解析] 海洋鬣鳞蜥的基因突变是不定向的,海洋环境能定向选择适应环境的变异,A错误;加拉帕戈斯群岛的陆生鬣鳞蜥与海洋鬣鳞蜥长期不生活在一起,基因不能交流,故可能存在生殖隔离,B正确;自然选择可改变陆生鬣鳞蜥种群的基因频率,基因频率的改变是生物进化的标志,C错误;海洋鬣鳞蜥演变过程中,基因突变、基因重组、染色体变异都能为进化提供原材料,D错误。

9.[2023河南名校联考]科研人员将野生型金黄色葡萄球菌随机均分成甲、乙两组,甲组

逐代提高培养基中青霉素的含量,乙组先在无青霉素的普通培养基上进行培养,然后

转移至0.1单位青霉素

位青霉素

基上绝大多数会死亡。下列叙述错误的是( )

A.甲组所用的青霉素对野生型菌进行了定向选择

B.甲组的金黄色葡萄球菌进化速度比乙组的要快

C.青霉素的使用导致野生型菌发生了耐药性变异

D.金黄色葡萄球菌不会发生染色体结构变异

C

[解析] 自然选择决定生物进化的方向,甲组所用的青霉素对野生型菌的抗药性进行

了定向选择,A正确;甲组出现的耐药菌能在250单位青霉素

而乙组的野生型菌群在0.1单位青霉素

的耐药性基因频率大于乙组,而它们初始状态基本一致,因此甲组的金黄色葡萄球

菌进化速度比乙组的要快,B正确;变异是不定向的,青霉素不能使野生型菌发生耐

药性变异,只能对其进行选择,C错误;金黄色葡萄球菌为原核生物,没有染色体,不

会发生染色体结构变异,D正确。

二、非选择题

10.[10分]化石为研究生物进化提供了直接的证据,比较解剖学和胚胎学以及细胞和分子水平的研究,都为生物的进化提供了有力的支持。请分析回答下列问题:

(1)在越古老的地层里,成为化石的生物越简单、越低等;在越新近的地层里,成

为化石的生物越复杂、越高等。已经发现的大量化石证据,证实了生物是由_______

___________________________逐渐进化而来的,而且还揭示出生物______________

____________________________的进化顺序。

原始的共同祖先经过漫长的地质年代

由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生

[解析] 化石作为生物进化最直接、最重要的证据,不但证实了现有生物都是由原始的共同祖先经过漫长的地质年代进化而来的,还揭示了生物进化的总体顺序是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生。

(2)鱼类终身存在的鳃裂,在陆生脊椎动物胚胎早期也出现过,这属于________为

生物进化提供的证据;研究比较人的上肢、鲸的鳍、蝙蝠的翼、猫的前肢,发现它

们之间具有共同特点,这属于____________为生物进化提供的证据。

胚胎学

比较解剖学

[解析] 脊椎动物胚胎在发育早期出现的鳃裂和尾属于胚胎学证据,人和其他动物的上肢(前肢或翼)的结构比较属于比较解剖学证据。

(3)不同生物与人的细胞色素

生物名称 黑猩猩 猕猴 狗 鸡 金枪鱼 果蝇 链孢霉 酵母菌

氨基酸差异/个 0 1 11 13 21 27 43 44

从表中可以看出,真菌、动物和人的细胞内均有细胞色素

_________________________。通过比较人与不同生物在细胞色素

差异,可得出的结论是_____________________________________________。这项比

较从______水平为生物的进化提供了证据。

这些生物之间具有一定的亲缘关系

亲缘关系越近,细胞色素

分子

[解析] 不同生物的细胞内均有细胞色素

在细胞色素

白质,这属于分子水平的证据。

11.[2023成都七中检测,16分]研究者对分布在喜马拉雅山东侧不同海拔的358种鸣禽进行了研究,绘制了该地区鸣禽物种的演化图表(部分)及其在不同海拔分布情况的示意图(图中数字编号和字母代表不同鸣禽物种的种群)。

(1)该地区出现了358种鸣禽,体现了______多样性。

物种

(2)研究表明,种群分布区域的扩大是喜马拉雅山鸟类新物种形成的关键步骤之一,

就⑥⑦形成过程而言,种群

与此同时⑥⑦原种群出现不同的________________,为进化提供原材料;此外,种

群分布区域扩大更容易形成不同的地理环境,__________对不同种群基因频率改变

所起的决定作用就有差别;久而久之,不同种群的________就会形成明显的差异,

并逐步积累形成______隔离,该隔离一旦形成,原来属于一个物种

了不同的物种。

地理

突变和基因重组

自然选择

基因库

生殖

(3)高海拔生活的鸣禽大多耐低氧能力特别强,这也是长期进化的结果。据调查,

高海拔区域本来无鸣禽种群,由于分布区域扩大,原始种群迁入高海拔区域,迁入

初期耐低氧个体(基因型为

期的自然选择过程中比例变化情况的是___。

A.&15& B.&16&

C.&17& D.&18&

A

[解析] 高海拔生活的鸣禽大多耐低氧能力特别强,由于分布区域扩大,原始种群迁入高海拔区域,迁入初期耐低氧个体(基因型为

(4)在进化过程中,不同种鸣禽与其他物种之间,以及它们与无机环境之间在相互影

响中不断进化和发展,这就是__________,是生态系统多样性形成的主要原因。

协同进化

12.[2023长沙模拟]某昆虫原先生活在环境变化不大的盆地中,其有翅和残翅分别由基因

A和

风的海岛上。两年后,从海岛种群中随机抽取100只该昆虫,发现

数分别为10只、20只和70只。下列叙述正确的是( )

A.海岛上残翅昆虫数量逐渐增多反映了生物对环境的适应

B.

C.

D.海岛上该昆虫种群中

A

[解析] 海岛上残翅昆虫数量逐渐增多是自然选择的结果,这是一种适应性进化,A正确;环境直接选择的是昆虫的表型,B错误;

13.[2023成都七中检测]基因有正选择压基因和负选择压基因之分,正选择压基因的

表现效应有利于生物的生存和繁殖,负选择压基因的表现效应不利于生物的生存和

繁殖。雄鸭的美羽艳丽,易被天敌发现,但有利于吸引雌鸭交配,避免与近似鸭错

配而使生殖失败,雄鸭的素羽,不易被天敌发现,但不利于吸引雌鸭交配。下列相

关叙述错误的是( )

A.在不同的环境条件下,生物的正负选择压基因是相对的

B.在自然选择的作用下,正选择压基因的频率会不断增大

C.进化的实质是负选择压基因突变为正选择压基因的过程

D.在天敌锐减、近似鸭数量增多时,美羽的基因频率会增大

C

[解析] 某种基因在某种环境中可能为正选择压基因,在另一种环境中可能是负选择压基因,因此生物的正负选择压基因是相对的,A正确;在自然选择的作用下,正选择压基因有利于生存,因此其基因频率会不断增大,B正确;进化的实质是在自然选择的作用下,种群向正选择压基因定向积累的方向发展的过程,C错误;天敌锐减、近似鸭数量增多时,美羽可以避免与近似鸭错配而使生殖失败,进而美羽的基因频率增大,D正确。

14.[2023荆州检测]如图表示油菜籽的含油量随世代选择的变化情况,说明选择育种

对高含油量油菜籽品种的产生所起的作用是( )

B

A.改变了控制产油量的一对等位基因的总频率

B.淘汰了部分表型,使高含油量基因的频率增大

C.定向诱导了高含油量基因的表达

D.改变了油菜的基因库,导致油菜新品种的产生

[解析] 一对等位基因的总频率等于1,选择育种对其无影响,A错误;淘汰含油量低的个体,使高含油量基因频率增大,B正确;选择育种只能起到选择的作用,不能定向诱导高含油量基因的表达,C错误;基因频率改变,基因库也改变,但不一定形成新物种,因为新物种形成的标志是产生生殖隔离,D错误。

15.[2023江淮十校联考]碳青霉烯类抗生素是治疗重度感染

的一类药物,比如铜绿假单胞杆菌引起的泌尿系统的感染。

如图为一固定容器内用液体培养基培养铜绿假单胞杆菌并

测定种群数量的示意图,其中在

青霉烯类抗生素,在

是( )

A.使用碳青霉烯类抗生素后,种群数量下降是因为碳青霉烯类抗生素抑制铜绿假单

胞杆菌的DNA复制,导致其不能生长

B.从图示分析可知,

C.碳青霉烯类抗生素的使用使该种群中抗药性基因频率不断升高

D.该过程中铜绿假单胞杆菌基因频率虽发生变化,但没有产生生殖隔离,因此该种

群没有发生进化

[解析] 根据题干信息无法得出碳青霉烯类抗生素的作用机理,A错误;该菌先产生抗药性突变,碳青霉烯类抗生素的使用,使拥有抗药性突变的个体得以生存及繁殖,抗药性基因频率不断升高,B错误、C正确;铜绿假单胞杆菌的基因频率发生变化,该种群发生了进化,D错误。

√

16.[新情境/“生态成本”权衡策略][2022吉林一模,9分]竞争和协同是普遍存在于生物个体或种群之间的两种表现行为。大量实验和研究表明,在一定范围和水平上,竞争有利于生物形态、生理特征及生活方式等适应策略的进化;协同能够使生物以最小的代价或成本实现自身在自然界的存在与繁殖(最大适合度)。回答下列问题:

(1)协同进化是指__________之间、__________________________________之间在

相互影响中不断进化和发展。协同进化与竞争进化中,__________更有利于维持生

态系统的有序性和多样性。

不同物种

生物与无机环境(两空顺序可调换)

协同进化

[解析] 协同进化包括两个方面:不同生物之间以及生物与无机环境之间;协同进化能够使生物以最小的代价或成本实现自身在自然界的存在与繁殖(最大适合度),因此,协同进化表示生物在相互影响中不断进化和发展,铸造了生物的多样性,也有利于维持生态系统的有序性。

(2)竞争关系是指两种或两种以上生物相互争夺资源和空间等。竞争的结果常表现

为__________________________________________________________。

竞争关系可通过改变种群的出生率和存活率,最终影响种群最基本的数量特征——

__________。

相互抑制,有时也表现为一方占优势,另一方处于劣势甚至灭亡

种群密度

[解析] 两种或两种以上生物相互争夺资源和空间,其竞争的结果通常是相互抑制,有时也表现为一方占优势,另一方处于劣势甚至灭亡。种群最基本的数量特征是种群密度。

(3)生物在竞争或协同过程中释放的总能量是一定的,这使其形成了一定的能量投

资策略——“生态成本”权衡策略,即投入某一方面的能量多,必然会影响另一方面

的投入。一般生物在以下方面需要有能量的投入与消耗:①生长、____________;

②抵御不良气候等。

发育和繁殖

[解析] “精明”的生物擅长于能量投资,但生物也有必要的能量投入与消耗,例如用于生物体自身的生长、发育和繁殖,以及抵御不良气候等。

同课章节目录