10原毁 练习

图片预览

文档简介

10 原 毁 练习

一、语基落实

1.下列词语中,字形和加点字的读音全都正确的一项是( )。

A.事修谤兴 振撼 蹙缩(cù) 麻痹(pì)

B.待己也廉 赡养 庇护(bì) 惬意(qiè)

C.责人也祥 慰藉 倾圮(pǐ) 瘦削(xiāo)

D.相题并论 怠惰 戕害(qiāng) 溺爱(nì)

2.下列不含通假字的一项是( )。

A.则知明而行无过矣 B.懦者必说于色矣

C.其国家可几而理欤 D.其一少北而东

3.下列句中加点词的意义和用法与例句相同的一项是( )。

例:彼能是,而我乃不能是

A.作计乃尔立 B.问今是何世,乃不知有汉

C.陈涉乃自立为王 D.当立者乃公子扶苏

4.下列句子中,句式与其他几项不同的一项是( )。

A.其为人也,仁义人也 B.周公,大圣人也

C.是不亦责于身者重以周乎 D.其应者,必其人之与也

阅读下面的文字,完成第5~8题。

古之君子,其责己也重以周,其待人也轻以约。重以周,故不怠;轻以约,故人乐为善。

闻古之人有舜者,其为人也,仁义人也,求其所以为舜者,责于己曰:“彼,人也;予,人也;彼能是,而我乃不能是?”早夜以思,去其不如舜者,就其如舜者。闻古之人有周公者,其为人也,多才与艺人也,求其所以为周公者,责于己曰:“彼,人也;予,人也;彼能是,而我乃不能是?”早夜以思,去其不如周公者,就其如周公者。

舜,大圣人也,后世无及焉。周公,大圣人也,后世无及焉。是人也,乃曰:“不如舜,不如周公,吾之病也。”是不亦责于身者重以周乎?

其于人也,曰:“彼,人也,能有是,是足为良人矣,能善是,是足为艺人矣。”取其一,不责其二。即其新,不究其旧。恐恐然惟惧其人之不得为善之利。一善易修也,一艺易能也,其于人也,乃曰:“能有是,是亦足矣。”曰:“能善是,是亦足矣。”不亦待于人者轻以约乎?

今之君子则不然。其责人也详,其待己也廉。详,故人难于为善;廉,故自取也少。己未有善,曰:“我善是,是亦足矣。”己未有能,曰:“我能是,是亦足矣。”外以欺于人,内以欺于心,未少有得而止矣,不亦待其身者已廉乎?

其于人也,曰:“彼虽能是,其人不足称也;彼虽善是,其用不足称也。”举其一,不计其十;究其旧,不图其新。恐恐然惟惧其人之有闻也,是不亦责于人者已详乎?

夫是之谓不以众人待其身,而以圣人望于人,吾未见其尊己也。

虽然,为是者,有本有原,怠与忌之谓也。怠者不能修;而忌者畏人修。吾常试之矣。尝试语于众曰:“某良士,某良士。”其应者,必其人之与也;不然则其所疏远、不与同其利者也;不然则其畏也。不若是,强者必怒于言,懦者也必怒于色矣。又尝语于众曰:“某非良士,某非良士。”其不应者,必其人之与也。不然则其所疏远、不与同其利者也;不然则其畏也。不若是,强者必说于言,懦者必说于色矣。

是故事修而谤兴,德高而毁来。呜呼!士之处此世,而望名誉之光,道德之行,难已!将有作于上者,得吾说而存之,其国家可几而理欤!

5.下列加点词的解释不正确的一项是( )。

A.求其所以为舜者 求:探求。

B.不如舜,不如周公,吾之病也 病:缺点。

C.是不亦责于身者重以周乎 责:要求。

D.而望名誉之光,道德之行 行:品行。

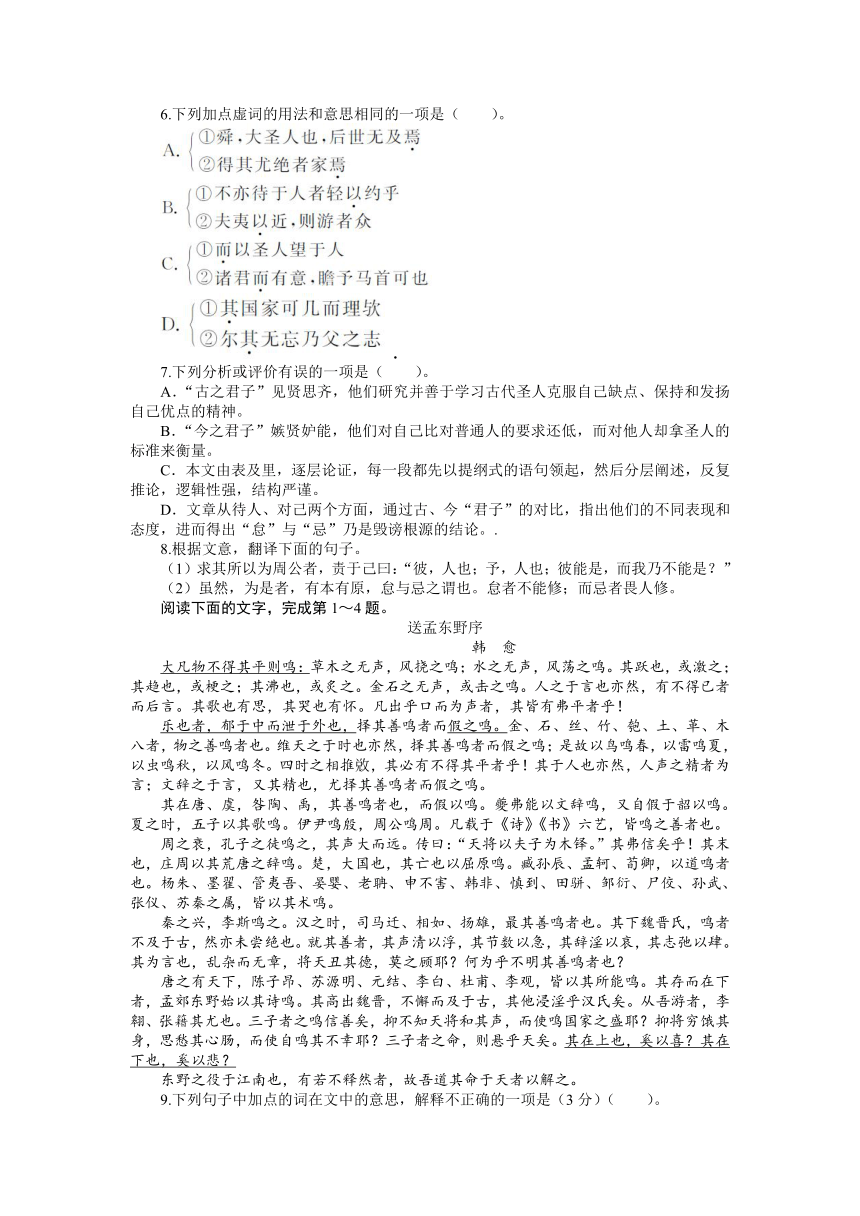

6.下列加点虚词的用法和意思相同的一项是( )。

.

7.下列分析或评价有误的一项是( )。

A.“古之君子”见贤思齐,他们研究并善于学习古代圣人克服自己缺点、保持和发扬自己优点的精神。

B.“今之君子”嫉贤妒能,他们对自己比对普通人的要求还低,而对他人却拿圣人的标准来衡量。

C.本文由表及里,逐层论证,每一段都先以提纲式的语句领起,然后分层阐述,反复推论,逻辑性强,结构严谨。

D.文章从待人、对己两个方面,通过古、今“君子”的对比,指出他们的不同表现和态度,进而得出“怠”与“忌”乃是毁谤根源的结论。.

8.根据文意,翻译下面的句子。

(1)求其所以为周公者,责于己曰:“彼,人也;予,人也;彼能是,而我乃不能是?”

(2)虽然,为是者,有本有原,怠与忌之谓也。怠者不能修;而忌者畏人修。

阅读下面的文字,完成第1~4题。

送孟东野序

韩 愈

大凡物不得其平则鸣:草木之无声,风挠之鸣;水之无声,风荡之鸣。其跃也,或激之;其趋也,或梗之;其沸也,或炙之。金石之无声,或击之鸣。人之于言也亦然,有不得已者而后言。其歌也有思,其哭也有怀。凡出乎口而为声者,其皆有弗平者乎!

乐也者,郁于中而泄于外也,择其善鸣者而假之鸣。金、石、丝、竹、匏、土、革、木八者,物之善鸣者也。维天之于时也亦然,择其善鸣者而假之鸣;是故以鸟鸣春,以雷鸣夏,以虫鸣秋,以风鸣冬。四时之相推敚,其必有不得其平者乎!其于人也亦然,人声之精者为言;文辞之于言,又其精也,尤择其善鸣者而假之鸣。

其在唐、虞,咎陶、禹,其善鸣者也,而假以鸣。夔弗能以文辞鸣,又自假于韶以鸣。夏之时,五子以其歌鸣。伊尹鸣殷,周公鸣周。凡载于《诗》《书》六艺,皆鸣之善者也。

周之衰,孔子之徒鸣之,其声大而远。传曰:“天将以夫子为木铎。”其弗信矣乎!其末也,庄周以其荒唐之辞鸣。楚,大国也,其亡也以屈原鸣。臧孙辰、孟轲、荀卿,以道鸣者也。杨朱、墨翟、管夷吾、晏婴、老聃、申不害、韩非、慎到、田骈、邹衍、尸佼、孙武、张仪、苏秦之属,皆以其术鸣。

秦之兴,李斯鸣之。汉之时,司马迁、相如、扬雄,最其善鸣者也。其下魏晋氏,鸣者不及于古,然亦未尝绝也。就其善者,其声清以浮,其节数以急,其辞淫以哀,其志弛以肆。其为言也,乱杂而无章,将天丑其德,莫之顾耶?何为乎不明其善鸣者也?

唐之有天下,陈子昂、苏源明、元结、李白、杜甫、李观,皆以其所能鸣。其存而在下者,孟郊东野始以其诗鸣。其高出魏晋,不懈而及于古,其他浸淫乎汉氏矣。从吾游者,李翱、张籍其尤也。三子者之鸣信善矣,抑不知天将和其声,而使鸣国家之盛耶?抑将穷饿其身,思愁其心肠,而使自鸣其不幸耶?三子者之命,则悬乎天矣。其在上也,奚以喜?其在下也,奚以悲?

东野之役于江南也,有若不释然者,故吾道其命于天者以解之。

9.下列句子中加点的词在文中的意思,解释不正确的一项是(3分)( )。

A.或梗之 梗:阻塞。

B.抑不知天将和其声,而使鸣国家之盛耶 和:这里是“使之和谐”,使动用法。

C.抑将穷饿其身,思愁其心肠,而使自鸣其不幸耶 穷饿:使贫苦饥饿。

D.大凡物不得其平则鸣 平:平稳。

10.下列句子中加点“之”的含义,与其他选项不同的一项是(3分)( )。

A.抑不知天将和其声,而使鸣国家之盛耶

B.三子者之鸣信善矣

C.秦之兴,李斯鸣之

D.唐之有天下,陈子昂、苏源明、元结、李白、杜甫、李观,皆以其所能鸣

11.下列对原文有关内容的分析不正确的一项是(3分)( )。

A.第一段,开宗明义,明确提出全文“不平则鸣”的中心论点。作者先列举了自然界的种种“不平”而“鸣”的现象,然后一步到位,谈锋转向了人类社会。

B.三代到秦汉的一些贤哲如屈原、司马迁等都是“善鸣者”,所以文学发展,出现高潮。而魏晋以后,没有发出鸣叫的人,因此,文学出现低潮。到了唐代,又出现了孟郊、李翱、张籍等善鸣者,他们不管发出“国之盛”还是“己之苦”的不平之鸣,都促使了文学高潮的到来。

C.全文以“鸣”字立骨,由物及人,多方设喻,反复阐述,最后以“天意”来宽慰安抚朋友孟郊做结,收到点睛扣题之效。

D.从课文的分析中,我们可以得出韩愈的观点。他认为,中国文学经历了由高到低,再由低到高的马鞍形发展曲线。这种发展趋向,与“不平则鸣”的“即善鸣”与“不善鸣”是紧密联系在一起的。

12.翻译文中画线的句子。(12分,每小题4分)

(1)大凡物不得其平则鸣。

(2)乐也者,郁于中而泄于外也,择其善鸣者而假之鸣。

(3)其在上也,奚以喜?其在下也,奚以悲?

阅读下面的文字,完成第13题。

子路问:“闻斯行诸?”子曰:“有父兄在,如之何其闻斯行之?”冉有问:“闻斯行诸?”子曰:“闻斯行之。”公西华曰:“由也问‘闻斯行诸’,子曰‘有父兄在’;求也问‘闻斯行诸’,子曰‘闻斯行之’。赤也惑,敢问。”子曰:“求也退,故进之;由也兼人,故退之。”

(《论语》11.22)

13.从文章中可以看出孔子运用的教育方法是什么?这种教育方法的哲学基础是什么?

参考答案

1.解析:A项,“振撼”应为“震撼”,“痹”应读“bì”;C项,“责人也祥”应为“责人也详”,“削”应读“ xuē”;D项,“相题并论”应为“相提并论”。

答案:B

2.解析:A项,“知”通“智”;B项,“说”通“悦”;D项,“少”通“稍”。

答案:C

3.解析:B项与例句中相同,均为副词,“竟”“却”。A项,副词,“就”。C项,副词,“于是”。D项,动词,“是”。

答案:B

4.解析:C项为介宾短语后置句;A、B、D三项均为判断句。

答案:C

5.解析:D项,行:推行。

答案:D

6 .解析:B项,二者都是表并列的连词。A项,①代词,他,代舜;②兼词,于之,在那里。C项,①转折连词,但是;②假设连词,如果。D项,①副词,表推测,大概;②副词,表叮嘱,一定。

答案:B

7.解析:A项,对象弄错。“克服自己缺点、保持和发扬自己优点”不是古代圣人的精神,而是古代君子的行为。

答案:A

8根据文意,翻译下面的句子。

(1)求其所以为周公者,责于己曰:“彼,人也;予,人也;彼能是,而我乃不能是?”

(2)虽然,为是者,有本有原,怠与忌之谓也。怠者不能修;而忌者畏人修。

参考答案:(1)寻求周公成为周公的原因,对自己要求道:“他是个人,我也是个人;他能够这样,我却不能这样吗?”

(2)尽管如此,这样做是有他的根源的,就是所谓怠惰和忌妒啊。怠惰的人不能自我修养,而忌妒的人害怕别人修身。

9.解析:D项,平:平静。

答案:D

10.解析:B、C、D三项中的“之”字,都用在主谓间,取消了句子的独立性,翻译时可不译。A项中的“之”字,为结构助词“的”。

答案:A

11.解析:魏晋以后,有发出鸣叫的人,“其下魏晋氏,鸣者不及于古,然亦未尝绝也。就其善者,其声清以浮,其节数以急,其辞淫以哀,其志弛以肆。其为言也,乱杂而无章”,只是不善于鸣叫。

答案:B

12.(1)解析:抓住“凡”“平”“鸣”三个重点字词。

参考答案:一般说来各种事物处在不平静的时候就会发出声音。

(2)解析:抓住“郁”“泄”“假”三个重点词语。

参考答案:音乐是郁结于心的感情抒发出来的,选择了那些善于发声的东西而借助它们来发出声音。

(3)解析:抓住“奚”“上”“下”三个重点词语。

参考答案:他们位高又有什么可喜,他们位低又有什么可悲?

参考译文:一般说来各种事物处在不平静的时候就会发出声音:草木本来没有声音,风摇动它就发出声响。水本来没有声音,风震荡它就发出声响。水浪腾涌,或是有东西在阻遏水势;水流湍急,或是有东西阻塞了水道;水花沸腾,或是有火在烧煮它。金属石器本来没有声音,有人敲击它就发出音响。人的语言也同样如此,往往到了不得不说的时候才发言。人们唱歌是为了寄托情思,人们哭泣是因为有所怀恋,凡是从口中发出而成为声音的,大概都有其不能平静的原因吧!

音乐是郁结于心的感情抒发出来的,选择了那些善于发声的东西而借助它们来发出声音。金、石、丝、竹、匏、土、革、木八种乐器,是器物中最善于发声的。自然界对于四时也是如此,选择了善于发声的东西而借助它们发出声音。所以,用鸟在春天发出声音,用雷在夏天发出声音,用虫在秋天发出声音,用风在冬天发出声音。四时的推移变化,大概也必定有不平之处吧!对于人来说也是如此,人声音的精华是语言,对语言来说,文辞又是精华,更要选择善于表达的人而借助于他们来发表议论。

在唐尧、虞舜时代,咎陶、大禹,他们是善鸣的,就用他们鸣。夔不能用文辞来鸣,而能自用《韶》来鸣。夏王太康败德,他的五个弟弟用歌来鸣之。伊尹为殷商鸣,周公为周朝鸣。所有记录在《诗》《书》等六艺中的文章,都是鸣得很好的。

周朝衰微,孔子这些人为此而鸣,他们的言论影响巨大而深远。解释经义的书上说“上天要让孔夫子成为制作法度晓谕人民的人”,这难道能不信吗?在这之后,庄子用他那广大而不着边际的文辞来鸣。楚国是大国,它灭亡了,有屈原来鸣。臧孙辰、孟轲、荀况,是用儒家之道来鸣的。杨朱、墨翟、管仲、晏婴、老聃、申不害、韩非、慎到、田骈、邹衍、尸佼、孙武、张仪、苏秦这一班人,都是用他们的学说来鸣。

秦朝的兴盛,有李斯鸣之。汉朝的时候,司马迁、司马相如、扬雄是最善于鸣的。之后魏、晋时,鸣的人都赶不上古代,然而也未曾断绝。就是其中那些善于鸣的,他们的声音寡味而浮浅,他们的节奏频繁而急促,他们的文辞无节制而悲伤,他们的思想松弛而放荡,他们运用言辞杂乱而没有条理。这是上天厌憎他们的品行而不予关注吗?为什么不鸣他们所善鸣的呢?

唐朝有了天下后,陈子昂、苏源明、元结、李白、杜甫、李观,都用他们的特长来鸣。生在他们后面的孟郊,字东野,开始以他的诗来鸣。他的诗中有的(水平)高于魏晋,努力不懈赶上了古人;孟郊诗歌以外的作品也接近汉的水平。跟随我一起游学的,李翱、张籍就更杰出了。这三个人的鸣的确很好,但还不知道天要调谐他们的声音而使他们鸣国家的兴盛呢,还是要使他们身受穷困饥饿,心思愁苦而自鸣他们个人的不幸呢?这三个人的命运,决定于天意。他们位高又有什么可喜,他们位低又有什么可悲?

东野任职到江南,好像心有郁闷而未释,所以我用命运决定于天意的话来宽慰他。

13.参考答案:因材施教 中庸之道

一、语基落实

1.下列词语中,字形和加点字的读音全都正确的一项是( )。

A.事修谤兴 振撼 蹙缩(cù) 麻痹(pì)

B.待己也廉 赡养 庇护(bì) 惬意(qiè)

C.责人也祥 慰藉 倾圮(pǐ) 瘦削(xiāo)

D.相题并论 怠惰 戕害(qiāng) 溺爱(nì)

2.下列不含通假字的一项是( )。

A.则知明而行无过矣 B.懦者必说于色矣

C.其国家可几而理欤 D.其一少北而东

3.下列句中加点词的意义和用法与例句相同的一项是( )。

例:彼能是,而我乃不能是

A.作计乃尔立 B.问今是何世,乃不知有汉

C.陈涉乃自立为王 D.当立者乃公子扶苏

4.下列句子中,句式与其他几项不同的一项是( )。

A.其为人也,仁义人也 B.周公,大圣人也

C.是不亦责于身者重以周乎 D.其应者,必其人之与也

阅读下面的文字,完成第5~8题。

古之君子,其责己也重以周,其待人也轻以约。重以周,故不怠;轻以约,故人乐为善。

闻古之人有舜者,其为人也,仁义人也,求其所以为舜者,责于己曰:“彼,人也;予,人也;彼能是,而我乃不能是?”早夜以思,去其不如舜者,就其如舜者。闻古之人有周公者,其为人也,多才与艺人也,求其所以为周公者,责于己曰:“彼,人也;予,人也;彼能是,而我乃不能是?”早夜以思,去其不如周公者,就其如周公者。

舜,大圣人也,后世无及焉。周公,大圣人也,后世无及焉。是人也,乃曰:“不如舜,不如周公,吾之病也。”是不亦责于身者重以周乎?

其于人也,曰:“彼,人也,能有是,是足为良人矣,能善是,是足为艺人矣。”取其一,不责其二。即其新,不究其旧。恐恐然惟惧其人之不得为善之利。一善易修也,一艺易能也,其于人也,乃曰:“能有是,是亦足矣。”曰:“能善是,是亦足矣。”不亦待于人者轻以约乎?

今之君子则不然。其责人也详,其待己也廉。详,故人难于为善;廉,故自取也少。己未有善,曰:“我善是,是亦足矣。”己未有能,曰:“我能是,是亦足矣。”外以欺于人,内以欺于心,未少有得而止矣,不亦待其身者已廉乎?

其于人也,曰:“彼虽能是,其人不足称也;彼虽善是,其用不足称也。”举其一,不计其十;究其旧,不图其新。恐恐然惟惧其人之有闻也,是不亦责于人者已详乎?

夫是之谓不以众人待其身,而以圣人望于人,吾未见其尊己也。

虽然,为是者,有本有原,怠与忌之谓也。怠者不能修;而忌者畏人修。吾常试之矣。尝试语于众曰:“某良士,某良士。”其应者,必其人之与也;不然则其所疏远、不与同其利者也;不然则其畏也。不若是,强者必怒于言,懦者也必怒于色矣。又尝语于众曰:“某非良士,某非良士。”其不应者,必其人之与也。不然则其所疏远、不与同其利者也;不然则其畏也。不若是,强者必说于言,懦者必说于色矣。

是故事修而谤兴,德高而毁来。呜呼!士之处此世,而望名誉之光,道德之行,难已!将有作于上者,得吾说而存之,其国家可几而理欤!

5.下列加点词的解释不正确的一项是( )。

A.求其所以为舜者 求:探求。

B.不如舜,不如周公,吾之病也 病:缺点。

C.是不亦责于身者重以周乎 责:要求。

D.而望名誉之光,道德之行 行:品行。

6.下列加点虚词的用法和意思相同的一项是( )。

.

7.下列分析或评价有误的一项是( )。

A.“古之君子”见贤思齐,他们研究并善于学习古代圣人克服自己缺点、保持和发扬自己优点的精神。

B.“今之君子”嫉贤妒能,他们对自己比对普通人的要求还低,而对他人却拿圣人的标准来衡量。

C.本文由表及里,逐层论证,每一段都先以提纲式的语句领起,然后分层阐述,反复推论,逻辑性强,结构严谨。

D.文章从待人、对己两个方面,通过古、今“君子”的对比,指出他们的不同表现和态度,进而得出“怠”与“忌”乃是毁谤根源的结论。.

8.根据文意,翻译下面的句子。

(1)求其所以为周公者,责于己曰:“彼,人也;予,人也;彼能是,而我乃不能是?”

(2)虽然,为是者,有本有原,怠与忌之谓也。怠者不能修;而忌者畏人修。

阅读下面的文字,完成第1~4题。

送孟东野序

韩 愈

大凡物不得其平则鸣:草木之无声,风挠之鸣;水之无声,风荡之鸣。其跃也,或激之;其趋也,或梗之;其沸也,或炙之。金石之无声,或击之鸣。人之于言也亦然,有不得已者而后言。其歌也有思,其哭也有怀。凡出乎口而为声者,其皆有弗平者乎!

乐也者,郁于中而泄于外也,择其善鸣者而假之鸣。金、石、丝、竹、匏、土、革、木八者,物之善鸣者也。维天之于时也亦然,择其善鸣者而假之鸣;是故以鸟鸣春,以雷鸣夏,以虫鸣秋,以风鸣冬。四时之相推敚,其必有不得其平者乎!其于人也亦然,人声之精者为言;文辞之于言,又其精也,尤择其善鸣者而假之鸣。

其在唐、虞,咎陶、禹,其善鸣者也,而假以鸣。夔弗能以文辞鸣,又自假于韶以鸣。夏之时,五子以其歌鸣。伊尹鸣殷,周公鸣周。凡载于《诗》《书》六艺,皆鸣之善者也。

周之衰,孔子之徒鸣之,其声大而远。传曰:“天将以夫子为木铎。”其弗信矣乎!其末也,庄周以其荒唐之辞鸣。楚,大国也,其亡也以屈原鸣。臧孙辰、孟轲、荀卿,以道鸣者也。杨朱、墨翟、管夷吾、晏婴、老聃、申不害、韩非、慎到、田骈、邹衍、尸佼、孙武、张仪、苏秦之属,皆以其术鸣。

秦之兴,李斯鸣之。汉之时,司马迁、相如、扬雄,最其善鸣者也。其下魏晋氏,鸣者不及于古,然亦未尝绝也。就其善者,其声清以浮,其节数以急,其辞淫以哀,其志弛以肆。其为言也,乱杂而无章,将天丑其德,莫之顾耶?何为乎不明其善鸣者也?

唐之有天下,陈子昂、苏源明、元结、李白、杜甫、李观,皆以其所能鸣。其存而在下者,孟郊东野始以其诗鸣。其高出魏晋,不懈而及于古,其他浸淫乎汉氏矣。从吾游者,李翱、张籍其尤也。三子者之鸣信善矣,抑不知天将和其声,而使鸣国家之盛耶?抑将穷饿其身,思愁其心肠,而使自鸣其不幸耶?三子者之命,则悬乎天矣。其在上也,奚以喜?其在下也,奚以悲?

东野之役于江南也,有若不释然者,故吾道其命于天者以解之。

9.下列句子中加点的词在文中的意思,解释不正确的一项是(3分)( )。

A.或梗之 梗:阻塞。

B.抑不知天将和其声,而使鸣国家之盛耶 和:这里是“使之和谐”,使动用法。

C.抑将穷饿其身,思愁其心肠,而使自鸣其不幸耶 穷饿:使贫苦饥饿。

D.大凡物不得其平则鸣 平:平稳。

10.下列句子中加点“之”的含义,与其他选项不同的一项是(3分)( )。

A.抑不知天将和其声,而使鸣国家之盛耶

B.三子者之鸣信善矣

C.秦之兴,李斯鸣之

D.唐之有天下,陈子昂、苏源明、元结、李白、杜甫、李观,皆以其所能鸣

11.下列对原文有关内容的分析不正确的一项是(3分)( )。

A.第一段,开宗明义,明确提出全文“不平则鸣”的中心论点。作者先列举了自然界的种种“不平”而“鸣”的现象,然后一步到位,谈锋转向了人类社会。

B.三代到秦汉的一些贤哲如屈原、司马迁等都是“善鸣者”,所以文学发展,出现高潮。而魏晋以后,没有发出鸣叫的人,因此,文学出现低潮。到了唐代,又出现了孟郊、李翱、张籍等善鸣者,他们不管发出“国之盛”还是“己之苦”的不平之鸣,都促使了文学高潮的到来。

C.全文以“鸣”字立骨,由物及人,多方设喻,反复阐述,最后以“天意”来宽慰安抚朋友孟郊做结,收到点睛扣题之效。

D.从课文的分析中,我们可以得出韩愈的观点。他认为,中国文学经历了由高到低,再由低到高的马鞍形发展曲线。这种发展趋向,与“不平则鸣”的“即善鸣”与“不善鸣”是紧密联系在一起的。

12.翻译文中画线的句子。(12分,每小题4分)

(1)大凡物不得其平则鸣。

(2)乐也者,郁于中而泄于外也,择其善鸣者而假之鸣。

(3)其在上也,奚以喜?其在下也,奚以悲?

阅读下面的文字,完成第13题。

子路问:“闻斯行诸?”子曰:“有父兄在,如之何其闻斯行之?”冉有问:“闻斯行诸?”子曰:“闻斯行之。”公西华曰:“由也问‘闻斯行诸’,子曰‘有父兄在’;求也问‘闻斯行诸’,子曰‘闻斯行之’。赤也惑,敢问。”子曰:“求也退,故进之;由也兼人,故退之。”

(《论语》11.22)

13.从文章中可以看出孔子运用的教育方法是什么?这种教育方法的哲学基础是什么?

参考答案

1.解析:A项,“振撼”应为“震撼”,“痹”应读“bì”;C项,“责人也祥”应为“责人也详”,“削”应读“ xuē”;D项,“相题并论”应为“相提并论”。

答案:B

2.解析:A项,“知”通“智”;B项,“说”通“悦”;D项,“少”通“稍”。

答案:C

3.解析:B项与例句中相同,均为副词,“竟”“却”。A项,副词,“就”。C项,副词,“于是”。D项,动词,“是”。

答案:B

4.解析:C项为介宾短语后置句;A、B、D三项均为判断句。

答案:C

5.解析:D项,行:推行。

答案:D

6 .解析:B项,二者都是表并列的连词。A项,①代词,他,代舜;②兼词,于之,在那里。C项,①转折连词,但是;②假设连词,如果。D项,①副词,表推测,大概;②副词,表叮嘱,一定。

答案:B

7.解析:A项,对象弄错。“克服自己缺点、保持和发扬自己优点”不是古代圣人的精神,而是古代君子的行为。

答案:A

8根据文意,翻译下面的句子。

(1)求其所以为周公者,责于己曰:“彼,人也;予,人也;彼能是,而我乃不能是?”

(2)虽然,为是者,有本有原,怠与忌之谓也。怠者不能修;而忌者畏人修。

参考答案:(1)寻求周公成为周公的原因,对自己要求道:“他是个人,我也是个人;他能够这样,我却不能这样吗?”

(2)尽管如此,这样做是有他的根源的,就是所谓怠惰和忌妒啊。怠惰的人不能自我修养,而忌妒的人害怕别人修身。

9.解析:D项,平:平静。

答案:D

10.解析:B、C、D三项中的“之”字,都用在主谓间,取消了句子的独立性,翻译时可不译。A项中的“之”字,为结构助词“的”。

答案:A

11.解析:魏晋以后,有发出鸣叫的人,“其下魏晋氏,鸣者不及于古,然亦未尝绝也。就其善者,其声清以浮,其节数以急,其辞淫以哀,其志弛以肆。其为言也,乱杂而无章”,只是不善于鸣叫。

答案:B

12.(1)解析:抓住“凡”“平”“鸣”三个重点字词。

参考答案:一般说来各种事物处在不平静的时候就会发出声音。

(2)解析:抓住“郁”“泄”“假”三个重点词语。

参考答案:音乐是郁结于心的感情抒发出来的,选择了那些善于发声的东西而借助它们来发出声音。

(3)解析:抓住“奚”“上”“下”三个重点词语。

参考答案:他们位高又有什么可喜,他们位低又有什么可悲?

参考译文:一般说来各种事物处在不平静的时候就会发出声音:草木本来没有声音,风摇动它就发出声响。水本来没有声音,风震荡它就发出声响。水浪腾涌,或是有东西在阻遏水势;水流湍急,或是有东西阻塞了水道;水花沸腾,或是有火在烧煮它。金属石器本来没有声音,有人敲击它就发出音响。人的语言也同样如此,往往到了不得不说的时候才发言。人们唱歌是为了寄托情思,人们哭泣是因为有所怀恋,凡是从口中发出而成为声音的,大概都有其不能平静的原因吧!

音乐是郁结于心的感情抒发出来的,选择了那些善于发声的东西而借助它们来发出声音。金、石、丝、竹、匏、土、革、木八种乐器,是器物中最善于发声的。自然界对于四时也是如此,选择了善于发声的东西而借助它们发出声音。所以,用鸟在春天发出声音,用雷在夏天发出声音,用虫在秋天发出声音,用风在冬天发出声音。四时的推移变化,大概也必定有不平之处吧!对于人来说也是如此,人声音的精华是语言,对语言来说,文辞又是精华,更要选择善于表达的人而借助于他们来发表议论。

在唐尧、虞舜时代,咎陶、大禹,他们是善鸣的,就用他们鸣。夔不能用文辞来鸣,而能自用《韶》来鸣。夏王太康败德,他的五个弟弟用歌来鸣之。伊尹为殷商鸣,周公为周朝鸣。所有记录在《诗》《书》等六艺中的文章,都是鸣得很好的。

周朝衰微,孔子这些人为此而鸣,他们的言论影响巨大而深远。解释经义的书上说“上天要让孔夫子成为制作法度晓谕人民的人”,这难道能不信吗?在这之后,庄子用他那广大而不着边际的文辞来鸣。楚国是大国,它灭亡了,有屈原来鸣。臧孙辰、孟轲、荀况,是用儒家之道来鸣的。杨朱、墨翟、管仲、晏婴、老聃、申不害、韩非、慎到、田骈、邹衍、尸佼、孙武、张仪、苏秦这一班人,都是用他们的学说来鸣。

秦朝的兴盛,有李斯鸣之。汉朝的时候,司马迁、司马相如、扬雄是最善于鸣的。之后魏、晋时,鸣的人都赶不上古代,然而也未曾断绝。就是其中那些善于鸣的,他们的声音寡味而浮浅,他们的节奏频繁而急促,他们的文辞无节制而悲伤,他们的思想松弛而放荡,他们运用言辞杂乱而没有条理。这是上天厌憎他们的品行而不予关注吗?为什么不鸣他们所善鸣的呢?

唐朝有了天下后,陈子昂、苏源明、元结、李白、杜甫、李观,都用他们的特长来鸣。生在他们后面的孟郊,字东野,开始以他的诗来鸣。他的诗中有的(水平)高于魏晋,努力不懈赶上了古人;孟郊诗歌以外的作品也接近汉的水平。跟随我一起游学的,李翱、张籍就更杰出了。这三个人的鸣的确很好,但还不知道天要调谐他们的声音而使他们鸣国家的兴盛呢,还是要使他们身受穷困饥饿,心思愁苦而自鸣他们个人的不幸呢?这三个人的命运,决定于天意。他们位高又有什么可喜,他们位低又有什么可悲?

东野任职到江南,好像心有郁闷而未释,所以我用命运决定于天意的话来宽慰他。

13.参考答案:因材施教 中庸之道