福建省三明市尤溪县2023-2024学年七年级上学期1月期末历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 福建省三明市尤溪县2023-2024学年七年级上学期1月期末历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-24 09:28:55 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024学年第一学期七年级综合练习二

历 史

(满分: 100 分; 考试时间: 60分钟; 形式: 闭卷)

第Ⅰ 卷(选择题 56 分)

本卷共28 小题,每小题2 分,共56分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项最符合题目要求。

1.考古工作者在北京人遗址共发现了 6个较完整的古人类头盖骨化石。这些化石可用于研究

A. 人类起源 B. 农耕生活 C. 部落联盟 D. 社会制度

2. 河姆渡遗址中发现有大量的稻谷、谷壳、稻秆和稻叶堆积。这可以证明河姆渡人会

A. 人工取火 B. 栽培水稻 C. 饲养家畜 D. 使用铁器

3. 据学者统计,当今中国百家姓氏中,出自炎帝的姓氏约占10%,出自黄帝的姓氏约占89%。该统计资料适合用于研究

A. 早期猿人 B. 半坡遗址 C. 人文初祖 D. 禅让制度

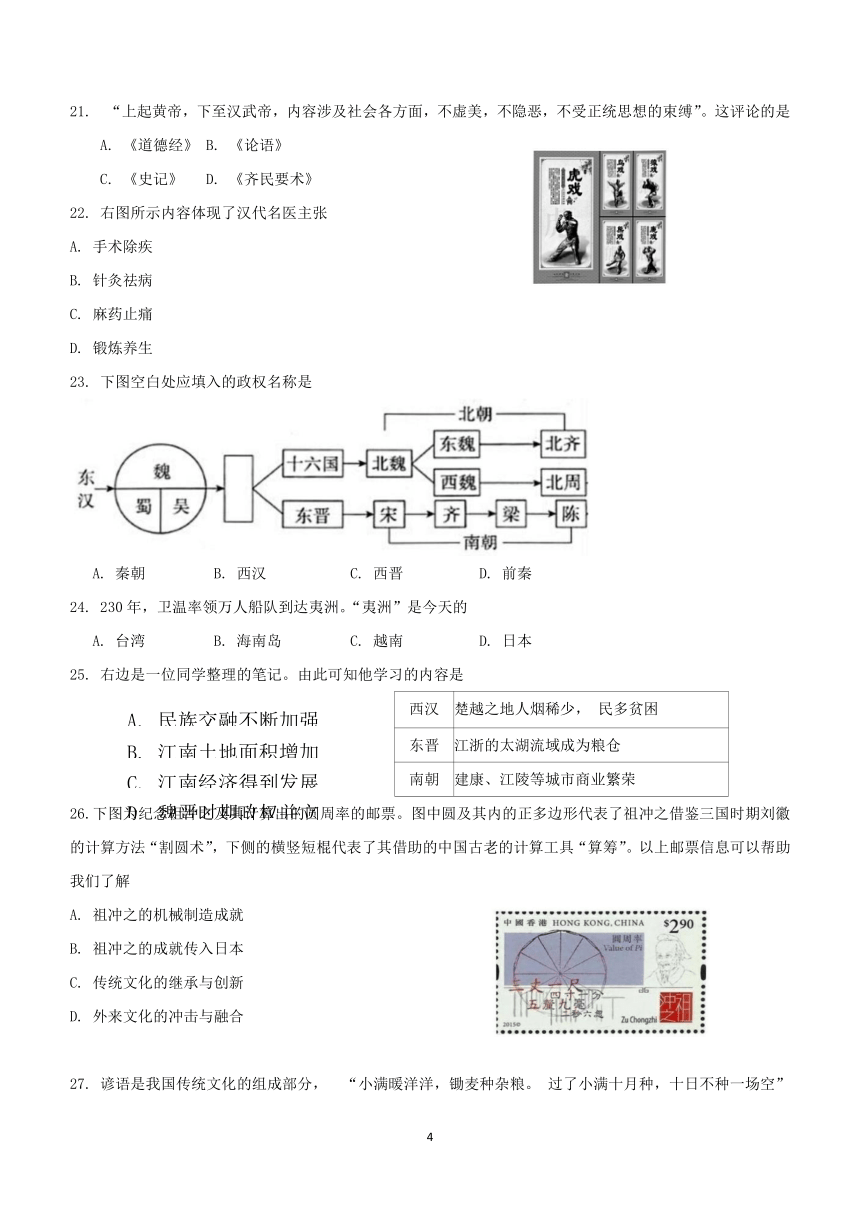

4. 《封神榜》中塑造了姜尚、文王姬昌、武王姬发等人物形象。这部作品反映的时代背景是

A. 国人暴动 B. 大禹治水 C. 商汤灭夏 D. 武王伐纣

5. 周人终于建立了一个拥有广大领土的强大国家,西周王朝的统治触角伸向了遥远的地方。这反映了分封制的

A. 目的 B. 内容 C. 性质 D. 影响

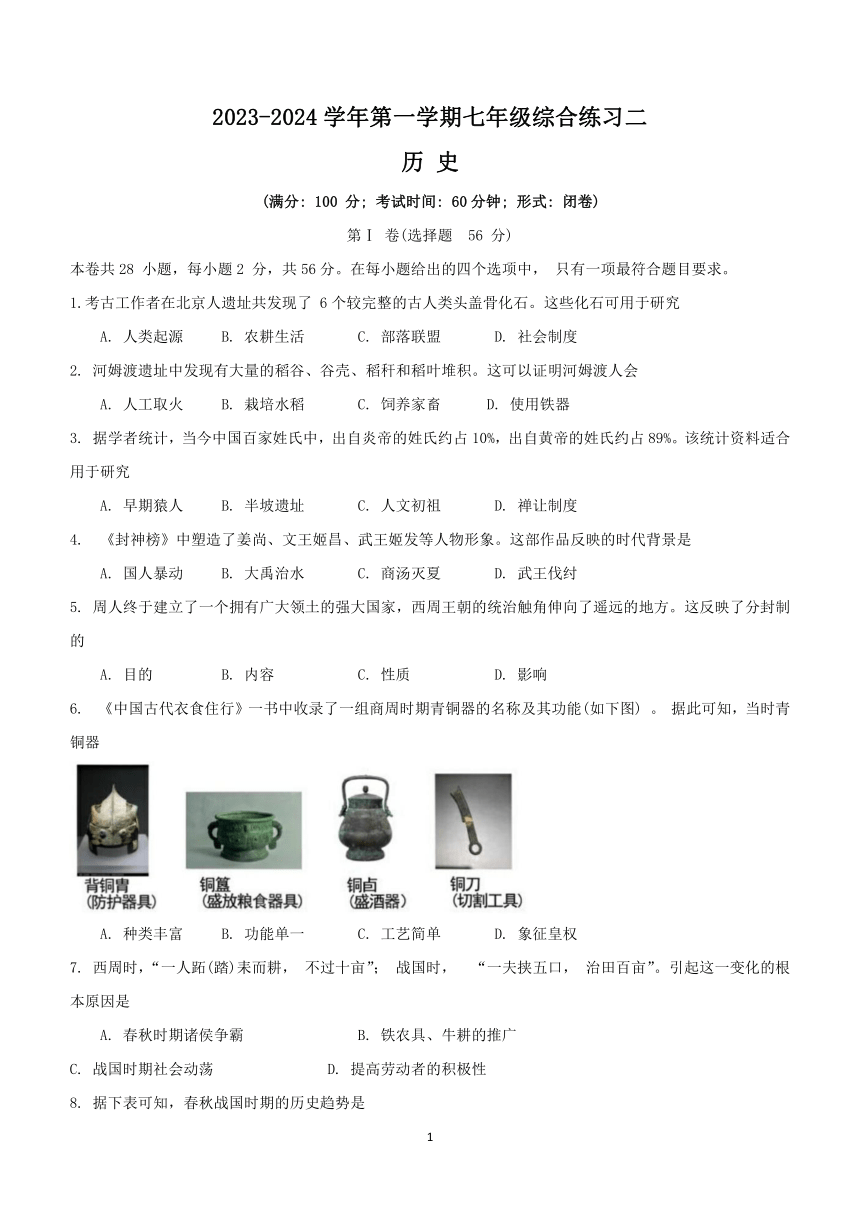

6. 《中国古代衣食住行》一书中收录了一组商周时期青铜器的名称及其功能(如下图) 。 据此可知,当时青铜器

A. 种类丰富 B. 功能单一 C. 工艺简单 D. 象征皇权

7. 西周时,“一人跖(踏)耒而耕, 不过十亩”; 战国时, “一夫挟五口, 治田百亩”。引起这一变化的根本原因是

A. 春秋时期诸侯争霸 B. 铁农具、牛耕的推广

C. 战国时期社会动荡 D. 提高劳动者的积极性

8. 据下表可知,春秋战国时期的历史趋势是

时间(公元前/年) 770 720 620 520 420 320 270 220

诸侯国数量(个) 123 116 58 38 23 18 11 1

A. 疆域不断扩展 B. 人口逐步减少

C. 战争日渐残酷 D. 国家走向统一

9. “孔子是了不得的教育家,他提出的教育哲学是民主、自由的教育哲学,将人看作是平等的”。能体现这一观点的主张是

A. 温故知新 B. 有教无类

C. 民贵君轻 D. 依法治国

10. 道家主张“无为而治”,儒家提出“以德治国” “仁政” 。 其主张的共同之处是

A. 提供了国家治理方案 B. 否定了法家思想的作用

C. 建立和谐的人际关系 D. 适应了封建统治的需要

11. 地域关系取代了血缘关系,国家管理人员由中央任命的官吏取代了世袭的诸侯。上述材料描述的制度是

A. 禅让制 B. 世袭制 C. 分封制 D. 郡县制

12. 《史记》记载: “二世元年七月,发闾左適戍渔阳……陈胜自立为将军,吴广为都尉。攻大泽乡。”材料所述的是

A. 牧野之战 B. 陈胜、吴广起义

C. 楚汉之争 D. 黄巾起义

13. 给下面方框所示内容归纳主题,最合适的是

A. 早期人类与文明的起源 B. 早期国家与社会变革

C. 统一多民族国家的建立和巩固 D. 政权分立与民族交融

14. 刘邦于公元前202年建立西汉王朝。这一时间也可表述为

A. 公元前2 世纪早期 B. 公元前 3 世纪早期

C. 公元前 2 世纪晚期 D. 公元前 3 世纪晚期

15. 《汉书·食货志》记载,西汉刚建立时“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半”。针对这种状况,汉初的统治者采取的政策是

A. 严刑峻法 B. 休养生息 C. 盐铁专卖 D. 尊崇儒术

16. 汉武帝时期,主父偃提出“令诸侯得推恩分子弟,以地侯之”的建议。该建议的采纳和实施

A. 促进了文化的繁荣与传播 B. 确立了儒家学说正统地位

C. 便利了经济的交流与发展 D. 加强了中央对地方的控制

17. 汉武帝分别设置《诗》 《书》 《礼》 《易》 《春秋》博士,让他们专心传经讲学。后来,博士又演变为国家学术教育机关的学官。这有利于

A. 提高儒学地位 B. 完善刺史制度

C. 减轻人民负担 D. 强化经济管理

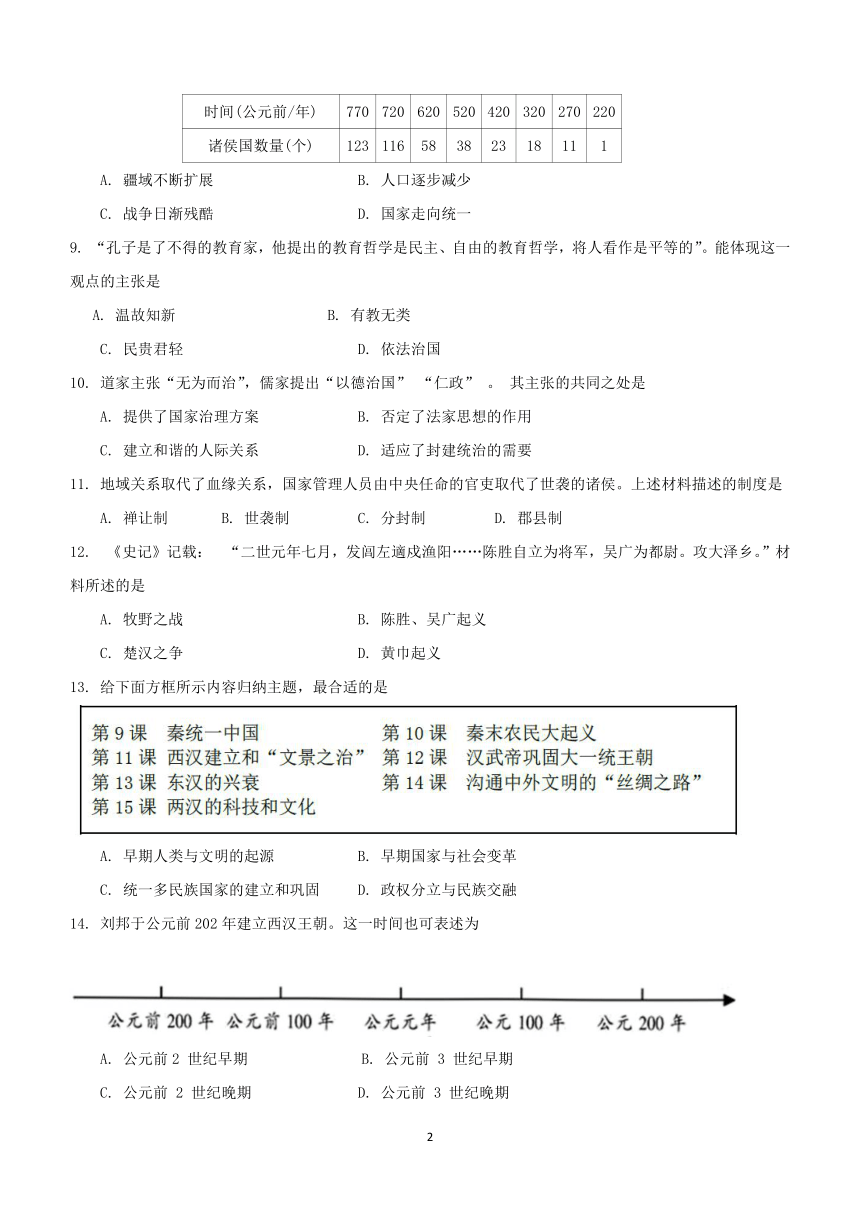

18. 由下表可推知,当时

东汉中后期 10 个皇帝即位年龄及寿命表

A. 皇帝掌握实权 B. 朝廷动荡不安

C. 地方势力强大 D. 社会治安良好

19. 西汉时期,一名普通的郎官满怀坚定信念,忍受大漠的孤寂、落日的苍凉,不畏艰险、勇于开拓,历经 13年完成了“凿空”的壮举。这位郎官是

A. 张骞 B. 班超

C. 甘英 D. 卫青

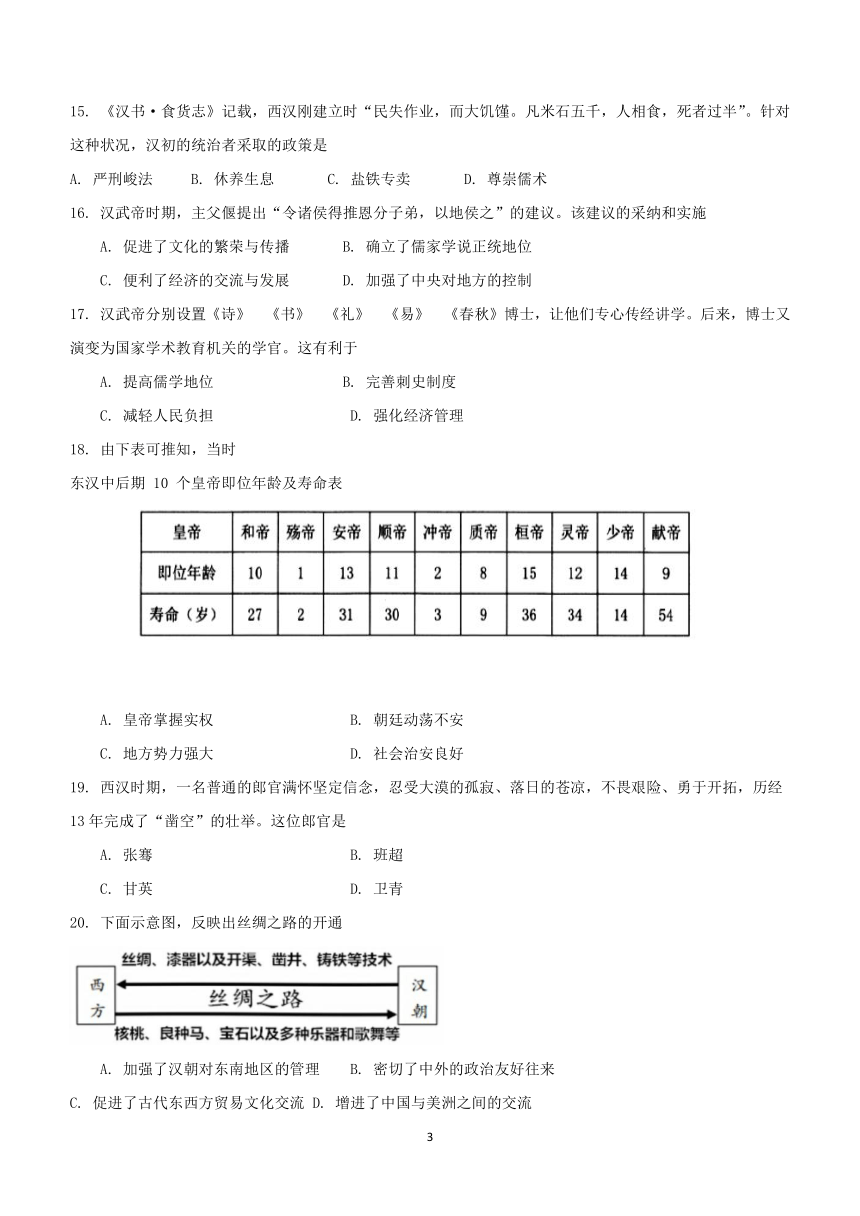

20. 下面示意图,反映出丝绸之路的开通

A. 加强了汉朝对东南地区的管理 B. 密切了中外的政治友好往来

C. 促进了古代东西方贸易文化交流 D. 增进了中国与美洲之间的交流

21. “上起黄帝,下至汉武帝,内容涉及社会各方面,不虚美,不隐恶,不受正统思想的束缚”。这评论的是

A. 《道德经》 B. 《论语》

C. 《史记》 D. 《齐民要术》

22. 右图所示内容体现了汉代名医主张

A. 手术除疾

B. 针灸祛病

C. 麻药止痛

D. 锻炼养生

23. 下图空白处应填入的政权名称是

A. 秦朝 B. 西汉 C. 西晋 D. 前秦

24. 230年,卫温率领万人船队到达夷洲。“夷洲”是今天的

A. 台湾 B. 海南岛 C. 越南 D. 日本

25. 右边是一位同学整理的笔记。由此可知他学习的内容是

西汉 楚越之地人烟稀少, 民多贫困

东晋 江浙的太湖流域成为粮仓

南朝 建康、江陵等城市商业繁荣

26.下图为纪念祖冲之及其计算出的圆周率的邮票。图中圆及其内的正多边形代表了祖冲之借鉴三国时期刘徽的计算方法“割圆术”,下侧的横竖短棍代表了其借助的中国古老的计算工具“算筹”。以上邮票信息可以帮助我们了解

A. 祖冲之的机械制造成就

B. 祖冲之的成就传入日本

C. 传统文化的继承与创新

D. 外来文化的冲击与融合

27. 谚语是我国传统文化的组成部分, “小满暖洋洋,锄麦种杂粮。 过了小满十月种,十日不种一场空”体现了先民

A. 强调不误农时 B. 主张种植水稻

C. 关注农具革新 D. 重视兴修水利

28. 历史解释是指以史料为依据,客观地认识和评判历史的态度和方法。下面属于历史解释的是

A. 齐桓公任用管仲为相,进行改革

B. 汉武帝是具有雄才大略 政治家

C. 公元25 年,刘秀称帝建立东汉

D. 220年,曹丕在洛阳称帝,国号魏

第Ⅱ卷(非选择题 44 分)

本卷共4题, 第29 题8 分, 第 30 题 12 分, 第 31 题 12分, 第 32 题 12分, 共 44 分。

29. 阅读材料, 完成下列要求。(8分)

材料 在东汉末至两晋时期,纸张的制作水平与生产规模有两次提高,相应地推动了两次书法热潮。从此,用纸书写逐渐成为习惯;同时,物质基础的保障也扩大了书法爱好者的数量。三国时期,钟繇创立楷书。两晋时期,书法大家辈出, “书圣”王羲之的行书《兰亭序》被誉为“天下第一行书”,其子王献之所创“破体”与“一笔书”为书法史一大贡献。 加之陆机、 王导、 谢安等书法世家的不懈追求,书法相当繁荣。

——摘编自陈典《论纸张大规模生产对早期书法艺术发展的影响》

(1) 根据材料并结合所学知识,简述汉代造纸术的改进者。 (2分)

(2)小历同学认为,造纸术的发明推动了书法艺术的发展。你是否同意这一观点 根据材料并结合所学知识,简要说明理由。 (6分)

30. 阅读材料, 完成下列要求。(12分)

材料一 秦国实行商鞅变法, “为田开阡陌封疆”, “除井田,民得买卖”,即废除原有的井田制度,按军功授田,重新规划土地,设立地标,明确土地四至,同时设立官职保护私有土地不受侵犯,允许土地买卖。 至此,私人土地的所有权依法确立了下来。这样就破坏了奴隶制的生产关系,促进了封建经济的发展。

——摘编自刘新文《先秦土地制度变迁》

材料二

—摘编自李彬彬《李冰对中国统一事业的贡献》

(1) 根据材料一,概括商鞅变法的内容。 (4分)

(2) 根据材料二,归纳都江堰的修建特点。 (4分)

(3)综合以上材料,并结合所学知识,概述商鞅变法与都江堰水利工程对秦国社会发展的共同作用。(4分)

31. 阅读材料, 完成下列要求。 (12分)

材料一 魏晋南北朝时期, 我国北方游牧民族受汉族先进文化的影响不断内迁。此外,我国天气有渐趋寒冷的趋势,游牧民族逐水草而居,也逐渐南下。内迁各族与汉族人民在黄河流域杂居相处,彼此交往。他们在生产方式和生活习俗方面,相互渗透,取长补短。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

材料二 孝文帝宣布以汉语为“正音”,称鲜卑语为“北语”,要求朝臣“断北语,一从正音”。还下令鲜卑族一律改穿汉装。 孝文帝选择中原大姓女子作后宫,并分别为五个皇弟聘中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门,鲜卑、 汉族互为姻亲。……通过改革,各族人民在友好交往中相互影响,在血与火的民族斗争中附带同化,也促进了民族交融。

——摘编自《飘逝的岁月:中国社会史》

(1) 根据材料一,归纳北方游牧民族内迁的原因。 (4分)

(2)根据材料二,概括孝文帝改革的措施,并结合所学知识,简析其历史意义。 (6分)

(3)综合上述材料,概括魏晋南北朝时期,民族交往交流交融的特点。 (2分)

32. 阅读材料, 完成下列要求。(12分)

材料

注:秦统一前,各国文字的形 注:秦统一前,各国货币不一。

体非常紊乱,如“马”字,就有多 统一后,规定民间不得私自铸造钱币,

种写法。 统一后,实行 “同书文 废除六国钱币,使用圆形方孔半两钱。

字” 。

——摘编自宁欣《中国古代史》

(1) 根据材料,简述秦统一后使用的货币名称。 (2分)

(2) 阅读以上材料,提炼一个观点,并结合材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚。 ) (10分)

2023-2024学年第一学期七年级综合练习二

历史试题参考答案及评分说明

评分说明:

1.本试卷非选择题答案仅供参考。若考生的作答与本答案不同,可根据试题的考查要求比照本评分参考,制定相应的评分细则。

2.学科专业术语、专有名词写错不给分。外国人名、地名的书写,除特定和约定俗成的之外,只要与其音译相符即可。

第Ⅰ卷 选择题(本卷共28小题,每小题2分,共56分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 A B C D D A B D B A D B C D B

题号 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

答案 D A B A C C D C A C C A B

第Ⅱ卷 非选择题(本卷共4题,第29题8分,第30题12分,第31题12分,第32题12分,共44分)

29.(8分)

(1)蔡伦。(2分)

(2)【答案一】

判断:同意。(2分)理由:汉代造纸术的发明,使书写的载体发生了革命性的变化,也为书法艺术的进一步发展提供了物质条件。因此,造纸术的发明推动了书法艺术的发展。(4分)

【答案二】

判断:不同意。(2分)理由:造纸术的发明,只是为书法艺术的发展提供了物质基础,书法家们对书法美的不懈追求与努力,也是推动书法艺术向前发展的重要因素。(4分)

【答案三】

判断:不同意。(2分)理由:书法艺术的发展是由多种因素共同作用的结果。造纸术的发明,书法家们对书法美的不懈追求与努力,社会各界的广泛认可,以及书法艺术的实用价值和科技进步,它们都为书法艺术的持续发展提供了强大的动力。(4分)(4分)

30.(12分)

(1)内容:废除井田制,允许土地自由买卖;奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。(4分)

(2)特点:利用地形因地制宜;自流灌溉;各功能相互依存。(4分,1点2分,回答其中2点即可)

(3)共同作用:推动秦国国力发展;为秦统一全国奠定基础。(4分)

31.(12分)

(1)原因:汉族先进文化的影响;气候的变化严重影响游牧民族人民生产生活。(4分)

(2)措施:说汉语;穿汉服;通汉姻。(4分,1点2分,回答其中2点即可)

历史意义:促进了民族交融;增强了北魏的实力。(2分,回答其中1点即可,采意给分)

(3)特点:方式多样化;相互影响;相互促进。(2分,回答其中1点即可,采意给分)

32.(12分)

(1)货币名称:圆形方孔半两钱。(2分)

观点1:国家统一促进了社会的进步。(2分)

论述:秦统一前,各国文字的形体非常紊乱。统一后,制定笔画规整的小篆,作为全国通用文字。文字统一可以使政令在全国各地顺利推行,也有利于文化的交流与发展。秦统一前,各国货币不一。统一后,以秦国的圆形方孔半两钱作为标准货币。改变了币制混乱的状况,有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流。

总之,国家统一,有利于经济、文化的发展,促进了社会的进步。(8分)

观点二:秦的统一促进社会的发展和进步。

观点三:国家统一促进了社会的进步。

观点四:国家统一有利于统一多民族国家的发展。

(★或其他符合题意要求的答案均可)

A. 民族交融不断加强

B. 江南土地面积增加

C. 江南经济得到发展

D. 魏晋时期政权并立

历 史

(满分: 100 分; 考试时间: 60分钟; 形式: 闭卷)

第Ⅰ 卷(选择题 56 分)

本卷共28 小题,每小题2 分,共56分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项最符合题目要求。

1.考古工作者在北京人遗址共发现了 6个较完整的古人类头盖骨化石。这些化石可用于研究

A. 人类起源 B. 农耕生活 C. 部落联盟 D. 社会制度

2. 河姆渡遗址中发现有大量的稻谷、谷壳、稻秆和稻叶堆积。这可以证明河姆渡人会

A. 人工取火 B. 栽培水稻 C. 饲养家畜 D. 使用铁器

3. 据学者统计,当今中国百家姓氏中,出自炎帝的姓氏约占10%,出自黄帝的姓氏约占89%。该统计资料适合用于研究

A. 早期猿人 B. 半坡遗址 C. 人文初祖 D. 禅让制度

4. 《封神榜》中塑造了姜尚、文王姬昌、武王姬发等人物形象。这部作品反映的时代背景是

A. 国人暴动 B. 大禹治水 C. 商汤灭夏 D. 武王伐纣

5. 周人终于建立了一个拥有广大领土的强大国家,西周王朝的统治触角伸向了遥远的地方。这反映了分封制的

A. 目的 B. 内容 C. 性质 D. 影响

6. 《中国古代衣食住行》一书中收录了一组商周时期青铜器的名称及其功能(如下图) 。 据此可知,当时青铜器

A. 种类丰富 B. 功能单一 C. 工艺简单 D. 象征皇权

7. 西周时,“一人跖(踏)耒而耕, 不过十亩”; 战国时, “一夫挟五口, 治田百亩”。引起这一变化的根本原因是

A. 春秋时期诸侯争霸 B. 铁农具、牛耕的推广

C. 战国时期社会动荡 D. 提高劳动者的积极性

8. 据下表可知,春秋战国时期的历史趋势是

时间(公元前/年) 770 720 620 520 420 320 270 220

诸侯国数量(个) 123 116 58 38 23 18 11 1

A. 疆域不断扩展 B. 人口逐步减少

C. 战争日渐残酷 D. 国家走向统一

9. “孔子是了不得的教育家,他提出的教育哲学是民主、自由的教育哲学,将人看作是平等的”。能体现这一观点的主张是

A. 温故知新 B. 有教无类

C. 民贵君轻 D. 依法治国

10. 道家主张“无为而治”,儒家提出“以德治国” “仁政” 。 其主张的共同之处是

A. 提供了国家治理方案 B. 否定了法家思想的作用

C. 建立和谐的人际关系 D. 适应了封建统治的需要

11. 地域关系取代了血缘关系,国家管理人员由中央任命的官吏取代了世袭的诸侯。上述材料描述的制度是

A. 禅让制 B. 世袭制 C. 分封制 D. 郡县制

12. 《史记》记载: “二世元年七月,发闾左適戍渔阳……陈胜自立为将军,吴广为都尉。攻大泽乡。”材料所述的是

A. 牧野之战 B. 陈胜、吴广起义

C. 楚汉之争 D. 黄巾起义

13. 给下面方框所示内容归纳主题,最合适的是

A. 早期人类与文明的起源 B. 早期国家与社会变革

C. 统一多民族国家的建立和巩固 D. 政权分立与民族交融

14. 刘邦于公元前202年建立西汉王朝。这一时间也可表述为

A. 公元前2 世纪早期 B. 公元前 3 世纪早期

C. 公元前 2 世纪晚期 D. 公元前 3 世纪晚期

15. 《汉书·食货志》记载,西汉刚建立时“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半”。针对这种状况,汉初的统治者采取的政策是

A. 严刑峻法 B. 休养生息 C. 盐铁专卖 D. 尊崇儒术

16. 汉武帝时期,主父偃提出“令诸侯得推恩分子弟,以地侯之”的建议。该建议的采纳和实施

A. 促进了文化的繁荣与传播 B. 确立了儒家学说正统地位

C. 便利了经济的交流与发展 D. 加强了中央对地方的控制

17. 汉武帝分别设置《诗》 《书》 《礼》 《易》 《春秋》博士,让他们专心传经讲学。后来,博士又演变为国家学术教育机关的学官。这有利于

A. 提高儒学地位 B. 完善刺史制度

C. 减轻人民负担 D. 强化经济管理

18. 由下表可推知,当时

东汉中后期 10 个皇帝即位年龄及寿命表

A. 皇帝掌握实权 B. 朝廷动荡不安

C. 地方势力强大 D. 社会治安良好

19. 西汉时期,一名普通的郎官满怀坚定信念,忍受大漠的孤寂、落日的苍凉,不畏艰险、勇于开拓,历经 13年完成了“凿空”的壮举。这位郎官是

A. 张骞 B. 班超

C. 甘英 D. 卫青

20. 下面示意图,反映出丝绸之路的开通

A. 加强了汉朝对东南地区的管理 B. 密切了中外的政治友好往来

C. 促进了古代东西方贸易文化交流 D. 增进了中国与美洲之间的交流

21. “上起黄帝,下至汉武帝,内容涉及社会各方面,不虚美,不隐恶,不受正统思想的束缚”。这评论的是

A. 《道德经》 B. 《论语》

C. 《史记》 D. 《齐民要术》

22. 右图所示内容体现了汉代名医主张

A. 手术除疾

B. 针灸祛病

C. 麻药止痛

D. 锻炼养生

23. 下图空白处应填入的政权名称是

A. 秦朝 B. 西汉 C. 西晋 D. 前秦

24. 230年,卫温率领万人船队到达夷洲。“夷洲”是今天的

A. 台湾 B. 海南岛 C. 越南 D. 日本

25. 右边是一位同学整理的笔记。由此可知他学习的内容是

西汉 楚越之地人烟稀少, 民多贫困

东晋 江浙的太湖流域成为粮仓

南朝 建康、江陵等城市商业繁荣

26.下图为纪念祖冲之及其计算出的圆周率的邮票。图中圆及其内的正多边形代表了祖冲之借鉴三国时期刘徽的计算方法“割圆术”,下侧的横竖短棍代表了其借助的中国古老的计算工具“算筹”。以上邮票信息可以帮助我们了解

A. 祖冲之的机械制造成就

B. 祖冲之的成就传入日本

C. 传统文化的继承与创新

D. 外来文化的冲击与融合

27. 谚语是我国传统文化的组成部分, “小满暖洋洋,锄麦种杂粮。 过了小满十月种,十日不种一场空”体现了先民

A. 强调不误农时 B. 主张种植水稻

C. 关注农具革新 D. 重视兴修水利

28. 历史解释是指以史料为依据,客观地认识和评判历史的态度和方法。下面属于历史解释的是

A. 齐桓公任用管仲为相,进行改革

B. 汉武帝是具有雄才大略 政治家

C. 公元25 年,刘秀称帝建立东汉

D. 220年,曹丕在洛阳称帝,国号魏

第Ⅱ卷(非选择题 44 分)

本卷共4题, 第29 题8 分, 第 30 题 12 分, 第 31 题 12分, 第 32 题 12分, 共 44 分。

29. 阅读材料, 完成下列要求。(8分)

材料 在东汉末至两晋时期,纸张的制作水平与生产规模有两次提高,相应地推动了两次书法热潮。从此,用纸书写逐渐成为习惯;同时,物质基础的保障也扩大了书法爱好者的数量。三国时期,钟繇创立楷书。两晋时期,书法大家辈出, “书圣”王羲之的行书《兰亭序》被誉为“天下第一行书”,其子王献之所创“破体”与“一笔书”为书法史一大贡献。 加之陆机、 王导、 谢安等书法世家的不懈追求,书法相当繁荣。

——摘编自陈典《论纸张大规模生产对早期书法艺术发展的影响》

(1) 根据材料并结合所学知识,简述汉代造纸术的改进者。 (2分)

(2)小历同学认为,造纸术的发明推动了书法艺术的发展。你是否同意这一观点 根据材料并结合所学知识,简要说明理由。 (6分)

30. 阅读材料, 完成下列要求。(12分)

材料一 秦国实行商鞅变法, “为田开阡陌封疆”, “除井田,民得买卖”,即废除原有的井田制度,按军功授田,重新规划土地,设立地标,明确土地四至,同时设立官职保护私有土地不受侵犯,允许土地买卖。 至此,私人土地的所有权依法确立了下来。这样就破坏了奴隶制的生产关系,促进了封建经济的发展。

——摘编自刘新文《先秦土地制度变迁》

材料二

—摘编自李彬彬《李冰对中国统一事业的贡献》

(1) 根据材料一,概括商鞅变法的内容。 (4分)

(2) 根据材料二,归纳都江堰的修建特点。 (4分)

(3)综合以上材料,并结合所学知识,概述商鞅变法与都江堰水利工程对秦国社会发展的共同作用。(4分)

31. 阅读材料, 完成下列要求。 (12分)

材料一 魏晋南北朝时期, 我国北方游牧民族受汉族先进文化的影响不断内迁。此外,我国天气有渐趋寒冷的趋势,游牧民族逐水草而居,也逐渐南下。内迁各族与汉族人民在黄河流域杂居相处,彼此交往。他们在生产方式和生活习俗方面,相互渗透,取长补短。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

材料二 孝文帝宣布以汉语为“正音”,称鲜卑语为“北语”,要求朝臣“断北语,一从正音”。还下令鲜卑族一律改穿汉装。 孝文帝选择中原大姓女子作后宫,并分别为五个皇弟聘中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门,鲜卑、 汉族互为姻亲。……通过改革,各族人民在友好交往中相互影响,在血与火的民族斗争中附带同化,也促进了民族交融。

——摘编自《飘逝的岁月:中国社会史》

(1) 根据材料一,归纳北方游牧民族内迁的原因。 (4分)

(2)根据材料二,概括孝文帝改革的措施,并结合所学知识,简析其历史意义。 (6分)

(3)综合上述材料,概括魏晋南北朝时期,民族交往交流交融的特点。 (2分)

32. 阅读材料, 完成下列要求。(12分)

材料

注:秦统一前,各国文字的形 注:秦统一前,各国货币不一。

体非常紊乱,如“马”字,就有多 统一后,规定民间不得私自铸造钱币,

种写法。 统一后,实行 “同书文 废除六国钱币,使用圆形方孔半两钱。

字” 。

——摘编自宁欣《中国古代史》

(1) 根据材料,简述秦统一后使用的货币名称。 (2分)

(2) 阅读以上材料,提炼一个观点,并结合材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚。 ) (10分)

2023-2024学年第一学期七年级综合练习二

历史试题参考答案及评分说明

评分说明:

1.本试卷非选择题答案仅供参考。若考生的作答与本答案不同,可根据试题的考查要求比照本评分参考,制定相应的评分细则。

2.学科专业术语、专有名词写错不给分。外国人名、地名的书写,除特定和约定俗成的之外,只要与其音译相符即可。

第Ⅰ卷 选择题(本卷共28小题,每小题2分,共56分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 A B C D D A B D B A D B C D B

题号 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

答案 D A B A C C D C A C C A B

第Ⅱ卷 非选择题(本卷共4题,第29题8分,第30题12分,第31题12分,第32题12分,共44分)

29.(8分)

(1)蔡伦。(2分)

(2)【答案一】

判断:同意。(2分)理由:汉代造纸术的发明,使书写的载体发生了革命性的变化,也为书法艺术的进一步发展提供了物质条件。因此,造纸术的发明推动了书法艺术的发展。(4分)

【答案二】

判断:不同意。(2分)理由:造纸术的发明,只是为书法艺术的发展提供了物质基础,书法家们对书法美的不懈追求与努力,也是推动书法艺术向前发展的重要因素。(4分)

【答案三】

判断:不同意。(2分)理由:书法艺术的发展是由多种因素共同作用的结果。造纸术的发明,书法家们对书法美的不懈追求与努力,社会各界的广泛认可,以及书法艺术的实用价值和科技进步,它们都为书法艺术的持续发展提供了强大的动力。(4分)(4分)

30.(12分)

(1)内容:废除井田制,允许土地自由买卖;奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。(4分)

(2)特点:利用地形因地制宜;自流灌溉;各功能相互依存。(4分,1点2分,回答其中2点即可)

(3)共同作用:推动秦国国力发展;为秦统一全国奠定基础。(4分)

31.(12分)

(1)原因:汉族先进文化的影响;气候的变化严重影响游牧民族人民生产生活。(4分)

(2)措施:说汉语;穿汉服;通汉姻。(4分,1点2分,回答其中2点即可)

历史意义:促进了民族交融;增强了北魏的实力。(2分,回答其中1点即可,采意给分)

(3)特点:方式多样化;相互影响;相互促进。(2分,回答其中1点即可,采意给分)

32.(12分)

(1)货币名称:圆形方孔半两钱。(2分)

观点1:国家统一促进了社会的进步。(2分)

论述:秦统一前,各国文字的形体非常紊乱。统一后,制定笔画规整的小篆,作为全国通用文字。文字统一可以使政令在全国各地顺利推行,也有利于文化的交流与发展。秦统一前,各国货币不一。统一后,以秦国的圆形方孔半两钱作为标准货币。改变了币制混乱的状况,有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流。

总之,国家统一,有利于经济、文化的发展,促进了社会的进步。(8分)

观点二:秦的统一促进社会的发展和进步。

观点三:国家统一促进了社会的进步。

观点四:国家统一有利于统一多民族国家的发展。

(★或其他符合题意要求的答案均可)

A. 民族交融不断加强

B. 江南土地面积增加

C. 江南经济得到发展

D. 魏晋时期政权并立

同课章节目录