窃读记 课件

图片预览

文档简介

课件22张PPT。窃读记 林海音(台湾)

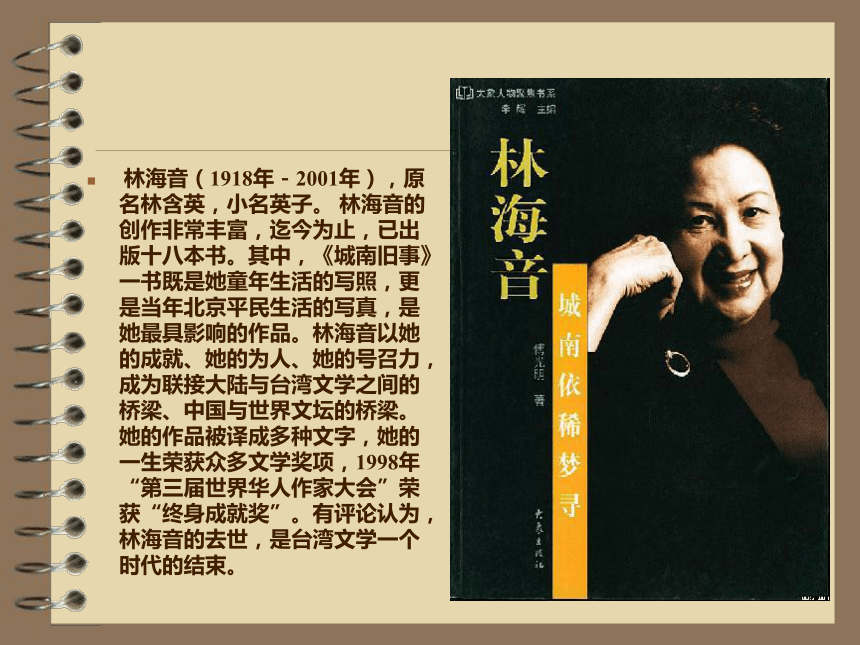

林海音(1918年-2001年),原名林含英,小名英子。 林海音的创作非常丰富,迄今为止,已出版十八本书。其中,《城南旧事》一书既是她童年生活的写照,更是当年北京平民生活的写真,是她最具影响的作品。林海音以她的成就、她的为人、她的号召力,成为联接大陆与台湾文学之间的桥梁、中国与世界文坛的桥梁。她的作品被译成多种文字,她的一生荣获众多文学奖项,1998年“第三届世界华人作家大会”荣获“终身成就奖”。有评论认为,林海音的去世,是台湾文学一个时代的结束。重点词语:窃读 招牌 踮起脚尖 贪婪 惧怕

知趣 光顾 恐怕 支撑 暂时

饥肠辘辘 倾盆大雨 依依不舍怎么读?1,围绕核心问题,读懂课文。

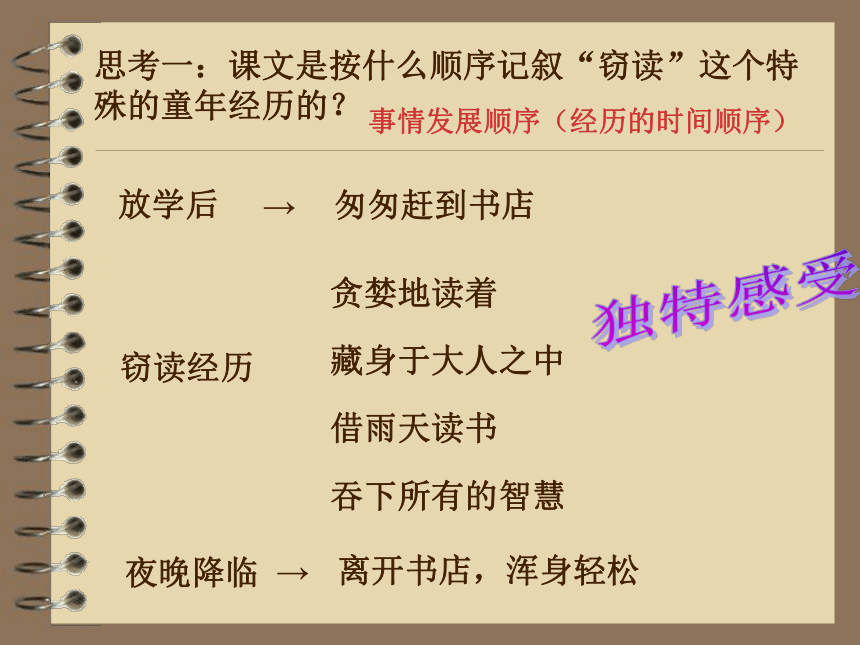

2,体会并学习作者的写作手法。思考一:课文是按什么顺序记叙“窃读”这个特殊的童年经历的?

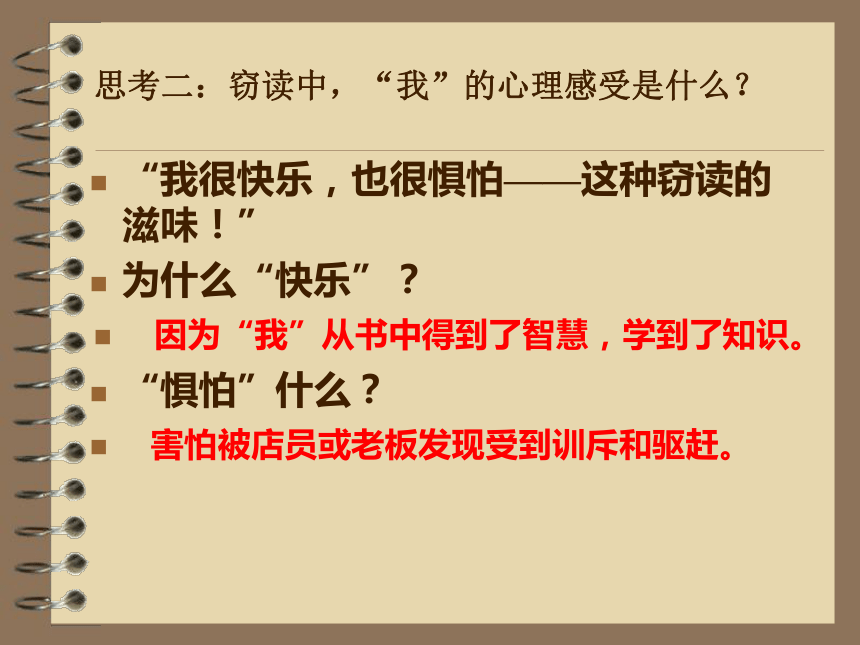

放学后→ 匆匆赶到书店窃读经历贪婪地读着藏身于大人之中借雨天读书吞下所有的智慧夜晚降临→ 离开书店,浑身轻松独特感受:事情发展顺序(经历的时间顺序)思考二:窃读中,“我”的心理感受是什么?“我很快乐,也很惧怕——这种窃读的滋味!”

为什么“快乐”?

因为“我”从书中得到了智慧,学到了知识。

“惧怕”什么?

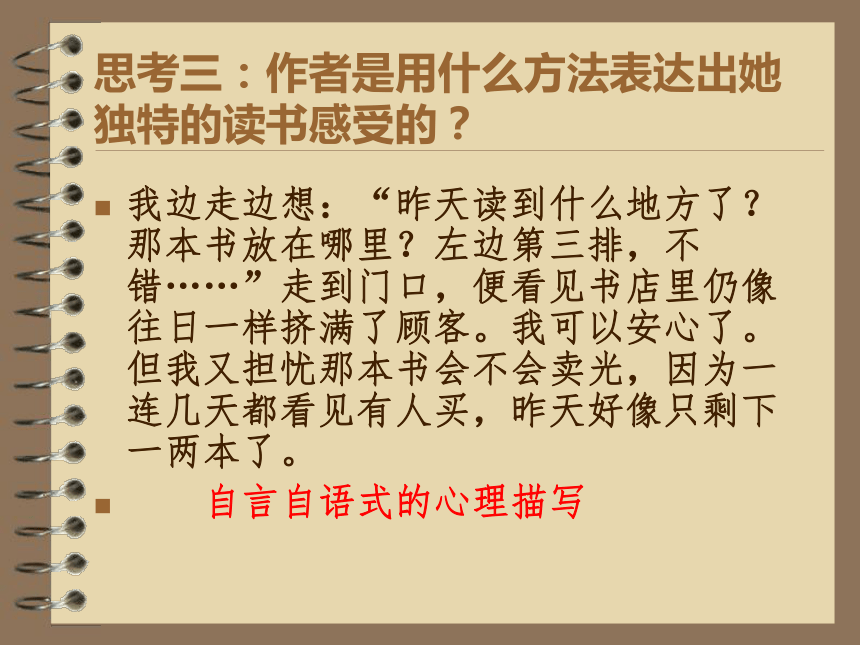

害怕被店员或老板发现受到训斥和驱赶。思考三:作者是用什么方法表达出她独特的读书感受的?我边走边想:“昨天读到什么地方了?那本书放在哪里?左边第三排,不错……”走到门口,便看见书店里仍像往日一样挤满了顾客。我可以安心了。但我又担忧那本书会不会卖光,因为一连几天都看见有人买,昨天好像只剩下一两本了。

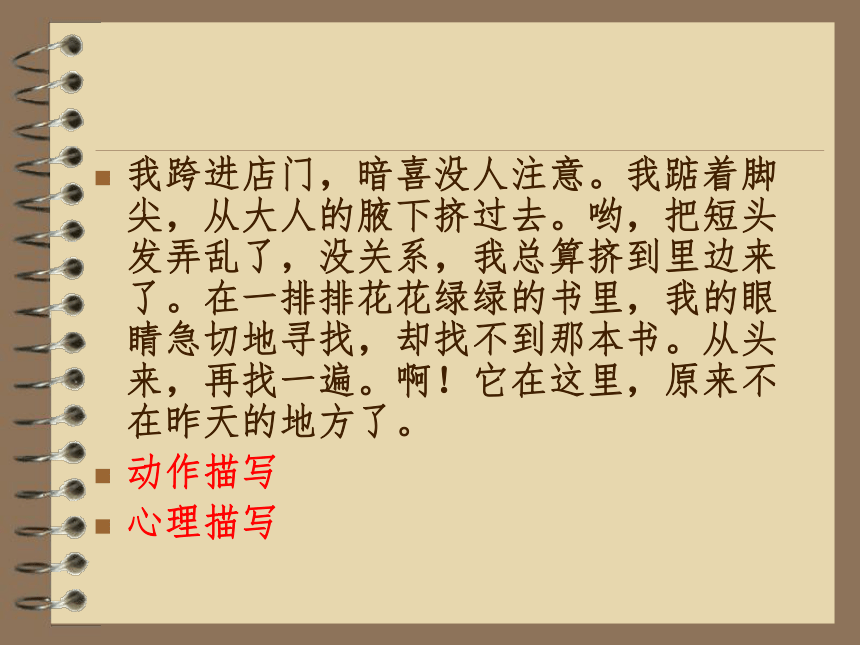

自言自语式的心理描写我跨进店门,暗喜没人注意。我踮着脚尖,从大人的腋下挤过去。哟,把短头发弄乱了,没关系,我总算挤到里边来了。在一排排花花绿绿的书里,我的眼睛急切地寻找,却找不到那本书。从头来,再找一遍。啊!它在这里,原来不在昨天的地方了。

动作描写

心理描写急忙打开书,一页,两页,我像一匹饿狼,贪婪地读着。

如饥似渴

高尔基:“我扑在书籍上,就像饥饿的人扑在面包上。”

生动形象的比喻,写出了“我”强烈的求知欲,对读书的渴望。我害怕被书店老板发现,每当我觉得当时的环境已不适宜再读下去的时候,我会知趣地放下书走出去,再走进另一家。有时,一本书要到几家书店才能读完。我喜欢到顾客多的书店,因为那样不会被人注意。进来看书的人虽然很多,但是像我这样常常光顾而从不购买的,恐怕没有。因此我要把自己隐藏起来。有时我会贴在一个大人的身边,仿佛我是他的小妹妹或小女儿。

最令人开心的是下雨天,越是倾盆大雨我越高兴,因为那时我便有充足的理由在书店待下去。就像在屋檐下躲雨,你总不好意思赶我走吧?我有时还要装着皱起眉头,不时望着街心,好像说:“这雨,害得我回不去了。”其实,我的心里却高兴地喊着:“大些!再大些!”

通过对发愁的表情和快乐的内心对比描写,趣味盎然地写出“我”为雨天能够有个充足的理由读书而高兴无比,更加表现了“我”对读书的喜爱。当饭店飘来一阵阵菜香时,我已饿得饥肠辘辘,那时我也不免要做白日梦:如果口袋里有钱该多好!去吃一碗热热的面条,回到这里时,已经有人给摆上一张沙发,坐上去舒舒服服地接着看。我的腿真酸哪,不得不交替着用一条腿支撑着,有时又靠在书柜旁,以求暂时的休息。每当书店的日光灯忽地亮起来,我才发觉已经站在这里读了两个多钟头了。我合上书,嗯了一口唾沫,好像把所有的智慧都吞下去了,然后才依依不舍地把书放回书架。

动作描写

写出了此时的“我”尽管是腿酸脚麻、饥肠辘辘,却在两个钟头多的饱读之后有一种满足感、充实感。这种窃读犹如一次精神的盛宴,收获了知识与智慧。

思考三:作者是用什么方法表达出她独特的读书感受的?细致的动作描写:

跨、挤、贴、皱起眉头……

复杂的心理描写(自言自语式)

这些心理描写表现了作者怎样的内心感受?

既表现了作者“窃读”时又惊又喜的复杂内心,也表达了她强烈的读书、求知的欲望。我低着头走出书店,脚站得有些麻木,我却浑身轻松。这时,我总会想起国文老师鼓励我们的话:“记住,你们是吃饭长大的,也是读书长大的!”

“吃饭长大”指身体的物质需求,“读书长大”指的是精神的、心灵的成长。粮食哺育的是身体,而书籍哺育的是灵魂,一个知识与智慧不断增长的人,才是健康成长的人。课文读后感作者林海音在《窃读记》中是个( )的孩子,

她的“读书成长的”观点让我深受启发:( )。关于读书的名言:一日无书,百事荒芜。(陈寿)

读书破万卷,下笔如有神。(杜甫)

书犹药也,善读之可以医愚。(刘向)

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。(颜真卿)

读书有三到:谓心到、眼到、口到。(朱熹)读书好,读好书,好读书。(冰心)

书籍是人类进步的阶梯。(高尔基)

我扑在书籍上,像饥饿的人扑在面包上一样。 (高尔基)一日无书,百事荒芜。

读书要持之以恒,不可间断一日。选自陈寿《三国志》

读书破万卷,下笔如有神。(杜甫)

大量阅读,写作时就会如有神助。点名了阅读与写作间的关系。书犹药也,善读之可以医愚。

西汉刘向的名言,是对会读书重要性的比喻说法。

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。

少年时不知道发奋苦读,等老了后悔再想要读书就迟了,应该珍惜时光。唐代书法家颜真卿《劝学》诗中的名言。原诗为:“三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。黑发不知勤学早,白首方悔读书迟”。读书有三到:谓心到、眼到、口到。(朱熹)

谓:叫做。

读书要精神专一,全神贯注惟心诵,才能有所得。引自朱熹《训学斋规》,原文为“读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎”。朱熹是南宋时期理学大家,又是著名的教育家。

林海音(1918年-2001年),原名林含英,小名英子。 林海音的创作非常丰富,迄今为止,已出版十八本书。其中,《城南旧事》一书既是她童年生活的写照,更是当年北京平民生活的写真,是她最具影响的作品。林海音以她的成就、她的为人、她的号召力,成为联接大陆与台湾文学之间的桥梁、中国与世界文坛的桥梁。她的作品被译成多种文字,她的一生荣获众多文学奖项,1998年“第三届世界华人作家大会”荣获“终身成就奖”。有评论认为,林海音的去世,是台湾文学一个时代的结束。重点词语:窃读 招牌 踮起脚尖 贪婪 惧怕

知趣 光顾 恐怕 支撑 暂时

饥肠辘辘 倾盆大雨 依依不舍怎么读?1,围绕核心问题,读懂课文。

2,体会并学习作者的写作手法。思考一:课文是按什么顺序记叙“窃读”这个特殊的童年经历的?

放学后→ 匆匆赶到书店窃读经历贪婪地读着藏身于大人之中借雨天读书吞下所有的智慧夜晚降临→ 离开书店,浑身轻松独特感受:事情发展顺序(经历的时间顺序)思考二:窃读中,“我”的心理感受是什么?“我很快乐,也很惧怕——这种窃读的滋味!”

为什么“快乐”?

因为“我”从书中得到了智慧,学到了知识。

“惧怕”什么?

害怕被店员或老板发现受到训斥和驱赶。思考三:作者是用什么方法表达出她独特的读书感受的?我边走边想:“昨天读到什么地方了?那本书放在哪里?左边第三排,不错……”走到门口,便看见书店里仍像往日一样挤满了顾客。我可以安心了。但我又担忧那本书会不会卖光,因为一连几天都看见有人买,昨天好像只剩下一两本了。

自言自语式的心理描写我跨进店门,暗喜没人注意。我踮着脚尖,从大人的腋下挤过去。哟,把短头发弄乱了,没关系,我总算挤到里边来了。在一排排花花绿绿的书里,我的眼睛急切地寻找,却找不到那本书。从头来,再找一遍。啊!它在这里,原来不在昨天的地方了。

动作描写

心理描写急忙打开书,一页,两页,我像一匹饿狼,贪婪地读着。

如饥似渴

高尔基:“我扑在书籍上,就像饥饿的人扑在面包上。”

生动形象的比喻,写出了“我”强烈的求知欲,对读书的渴望。我害怕被书店老板发现,每当我觉得当时的环境已不适宜再读下去的时候,我会知趣地放下书走出去,再走进另一家。有时,一本书要到几家书店才能读完。我喜欢到顾客多的书店,因为那样不会被人注意。进来看书的人虽然很多,但是像我这样常常光顾而从不购买的,恐怕没有。因此我要把自己隐藏起来。有时我会贴在一个大人的身边,仿佛我是他的小妹妹或小女儿。

最令人开心的是下雨天,越是倾盆大雨我越高兴,因为那时我便有充足的理由在书店待下去。就像在屋檐下躲雨,你总不好意思赶我走吧?我有时还要装着皱起眉头,不时望着街心,好像说:“这雨,害得我回不去了。”其实,我的心里却高兴地喊着:“大些!再大些!”

通过对发愁的表情和快乐的内心对比描写,趣味盎然地写出“我”为雨天能够有个充足的理由读书而高兴无比,更加表现了“我”对读书的喜爱。当饭店飘来一阵阵菜香时,我已饿得饥肠辘辘,那时我也不免要做白日梦:如果口袋里有钱该多好!去吃一碗热热的面条,回到这里时,已经有人给摆上一张沙发,坐上去舒舒服服地接着看。我的腿真酸哪,不得不交替着用一条腿支撑着,有时又靠在书柜旁,以求暂时的休息。每当书店的日光灯忽地亮起来,我才发觉已经站在这里读了两个多钟头了。我合上书,嗯了一口唾沫,好像把所有的智慧都吞下去了,然后才依依不舍地把书放回书架。

动作描写

写出了此时的“我”尽管是腿酸脚麻、饥肠辘辘,却在两个钟头多的饱读之后有一种满足感、充实感。这种窃读犹如一次精神的盛宴,收获了知识与智慧。

思考三:作者是用什么方法表达出她独特的读书感受的?细致的动作描写:

跨、挤、贴、皱起眉头……

复杂的心理描写(自言自语式)

这些心理描写表现了作者怎样的内心感受?

既表现了作者“窃读”时又惊又喜的复杂内心,也表达了她强烈的读书、求知的欲望。我低着头走出书店,脚站得有些麻木,我却浑身轻松。这时,我总会想起国文老师鼓励我们的话:“记住,你们是吃饭长大的,也是读书长大的!”

“吃饭长大”指身体的物质需求,“读书长大”指的是精神的、心灵的成长。粮食哺育的是身体,而书籍哺育的是灵魂,一个知识与智慧不断增长的人,才是健康成长的人。课文读后感作者林海音在《窃读记》中是个( )的孩子,

她的“读书成长的”观点让我深受启发:( )。关于读书的名言:一日无书,百事荒芜。(陈寿)

读书破万卷,下笔如有神。(杜甫)

书犹药也,善读之可以医愚。(刘向)

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。(颜真卿)

读书有三到:谓心到、眼到、口到。(朱熹)读书好,读好书,好读书。(冰心)

书籍是人类进步的阶梯。(高尔基)

我扑在书籍上,像饥饿的人扑在面包上一样。 (高尔基)一日无书,百事荒芜。

读书要持之以恒,不可间断一日。选自陈寿《三国志》

读书破万卷,下笔如有神。(杜甫)

大量阅读,写作时就会如有神助。点名了阅读与写作间的关系。书犹药也,善读之可以医愚。

西汉刘向的名言,是对会读书重要性的比喻说法。

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。

少年时不知道发奋苦读,等老了后悔再想要读书就迟了,应该珍惜时光。唐代书法家颜真卿《劝学》诗中的名言。原诗为:“三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。黑发不知勤学早,白首方悔读书迟”。读书有三到:谓心到、眼到、口到。(朱熹)

谓:叫做。

读书要精神专一,全神贯注惟心诵,才能有所得。引自朱熹《训学斋规》,原文为“读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎”。朱熹是南宋时期理学大家,又是著名的教育家。

同课章节目录

- 第一组

- 1 窃读记

- 2 小苗与大树的对话

- 3 走遍天下书为侣

- 4 我的“长生果”

- 第二组

- 5 古诗词三首

- 6 梅花魂

- 7 桂花雨

- 8 小桥流水人家

- 第三组

- 9 鲸

- 10 松鼠

- 11 新型玻璃

- 12 假如没有灰尘

- 第四组

- 13 钓鱼的启示

- 14 通往广场的路不止一条

- 15 落花生

- 16 珍珠鸟

- 第五组

- 有趣的汉字

- 我爱你,汉字

- 第六组

- 17 地震中的父与子

- 18 慈母情深

- 19 “精彩极了”和“糟糕透了”

- 20 学会看病

- 第七组

- 21 圆明园的毁灭

- 22 狼牙山五壮士

- 23 难忘的一课

- 24 最后一分钟

- 第八组

- 25 七律·长征

- 26 开国大典

- 27 青山处处埋忠骨

- 28 毛主席在花山

- 选读课文

- 1 黄果树听瀑

- 2 斗笠

- 3 太空“清洁工”

- 4 鞋匠的儿子

- 5 剥豆

- 6 你一定会听见

- 7 木笛

- 8 百泉村(四章)