社戏课件

图片预览

文档简介

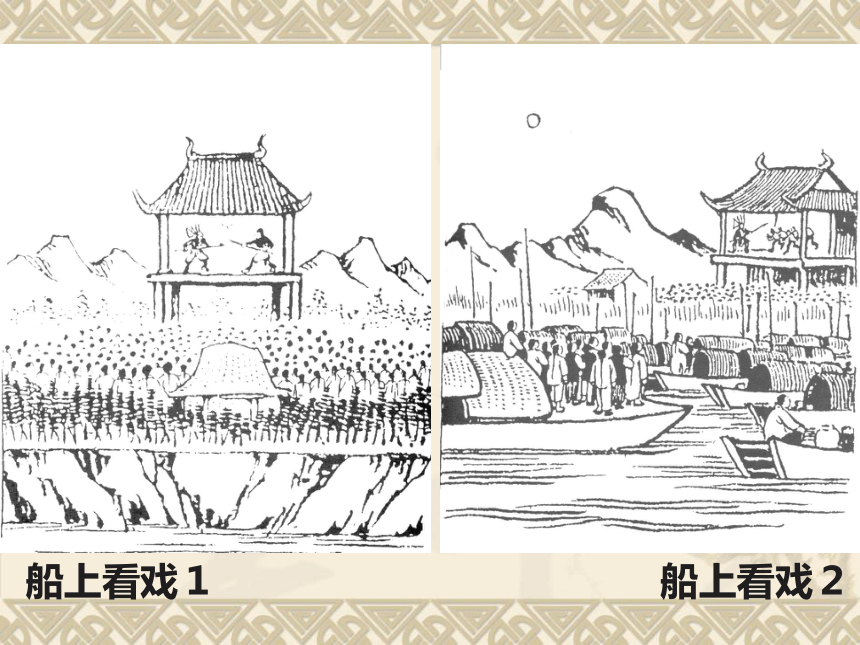

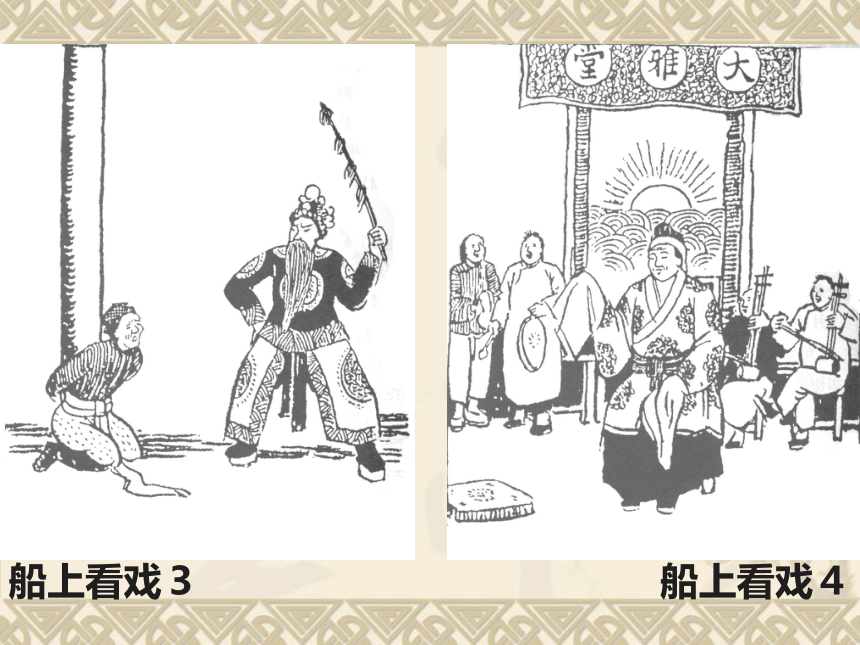

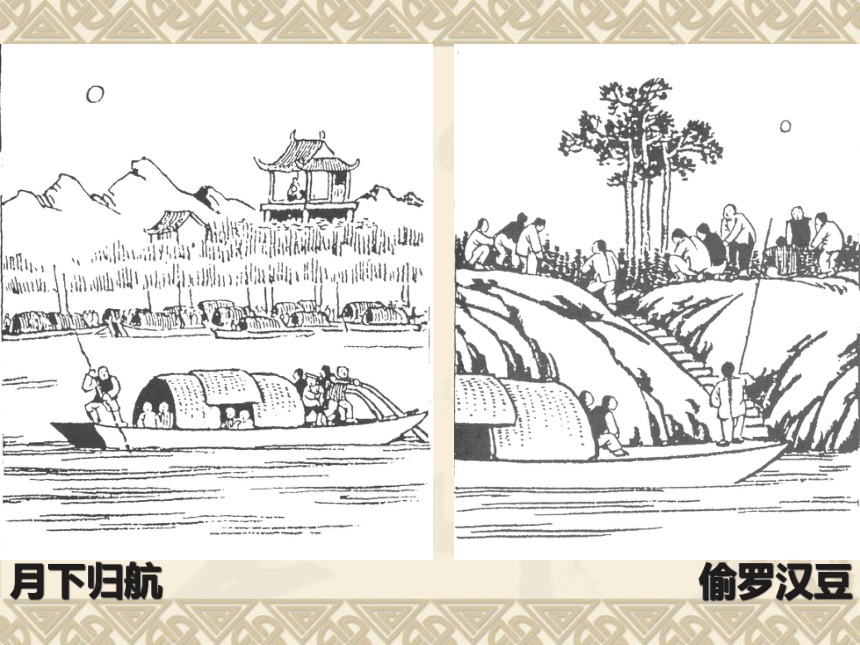

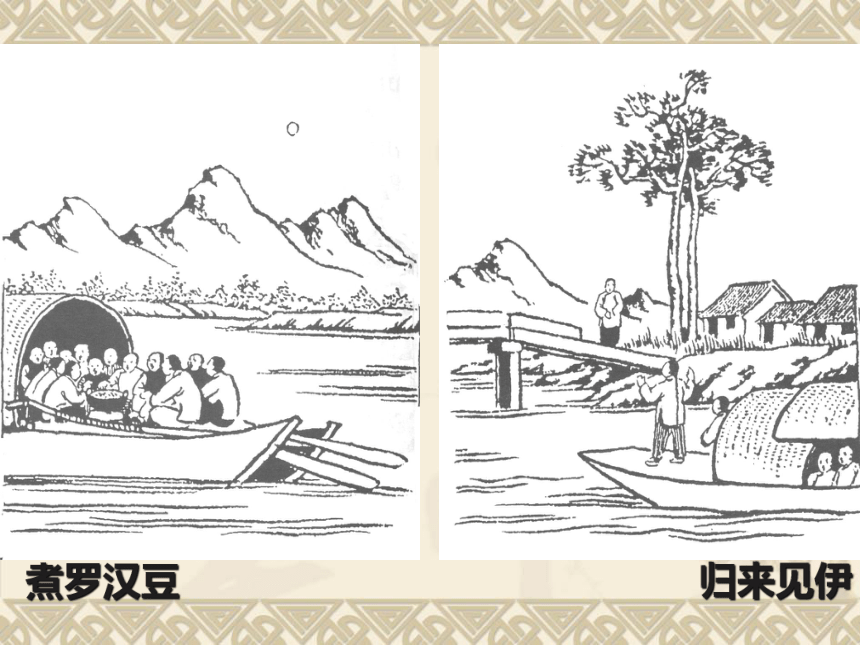

社 戏鲁 迅作者回顾注音练习文章结构课文精读总结中心童年趣事1童年趣事2白天想戏朋友帮助开始出发月下航船船上看戏1船上看戏2船上看戏3船上看戏4月下归航偷罗汉豆煮罗汉豆归来见伊 鲁迅(1881---1936),原名周树人,浙江绍兴人,伟大的文学家、思想家、革命家。代表作品有散文集《朝花夕拾》,小说集《呐喊》和《彷徨》,等等。《社戏》收在《呐喊》里。惮 踱 颇 归省 行 辈

撺 掇 凫水 潺潺 宛 转

蕴 藻 纠 葛 絮 叨

xǐnghángdànxù dāocuān duofúchán

yùn zǎojiū géduó pō wǎn 注音练习文章结构:一(1-4)二 (5-30) 三(31-39)四(40)简单介绍了平桥村、伙伴、趣事作用:为下文交待了故事背景。和心愿。详细写了看社戏的整个过程。六一公公夸奖“我”,并且送“我”母亲罗汉豆。“我”称赞那天晚上的好豆和好戏。极偏僻的小渔村“我”的乐土平桥村原因在这里得到优待免念《诗经》第一部分(1-4)精读: 第二部分(5—30)白天想戏①“我”的心理:非常着急,心里总惦记着社戏。②写作方法及作用:欲扬先抑,先写看不成戏而心里着急,从而更加突出后来能看戏时的喜悦。朋友帮助双喜的特点:聪明,热心,心细月下行船(10-13)②我上船时的心情:轻松、愉快(与前文的着急心理形成对比)。③出发时的划船动作及作用:拔、点开、磕、退后、出、架起,这样突出了他们划船技术熟练。①大声朗读:注意体会“我”此时的感受。④多角度描写“我”的见闻感受:视觉:嗅觉:听觉:月色便朦胧在这水气里。/淡黑起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远的向船尾跑去了。/渐望见依稀的赵庄,/还有几点火。两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来。而且似乎听到歌吹了,/那声音似乎是横笛,宛转,悠扬。复习回顾:在上学期学习的一课里,作者也运用多种感觉来描写事物,请问是哪篇?《春》(春风)思考:从上述三种感觉描写里,推测“我”月下坐

船去看社戏时怎样的心理?·总体来说,有高兴、迫切和沉静的心理。进一步分析,突出“迫切”心理较为明显。起伏的连山如

踊跃的铁的兽脊,以动写静,烘托出“我”的急迫心

情。听到歌声,料想便来自戏台,心里更是迫切。

而宛转、悠扬的笛声,使我沉静,反衬出此前着急

的心理。船上看戏(14-21)①看戏内容:铁头老生小旦小生小丑老旦②看戏心理: 孩子们不喜欢听唱的戏,喜欢看动作的、好玩的戏。所以,心里有些失望。③思考:(此题,可以先看完中心再回答) *既然社戏不是那么好看,那么作者在结尾为什么还说是好戏,并且还要以社戏为题呢? ·小说中心是对热忱、友好、平等、和谐的人际关系的向往。作者表现这个中心,正是通过社戏一步步展开的。单纯的戏虽然不好看,但是伙伴们的美好心灵,农村人与人之间的纯真关系,令人难以忘记。而且,这在“我”看来却是最为重要的。因此,结尾说那是好戏,并且以此为题。月下归航(22-30)①品位22段中的相关词语:回望、缥缈、罩。②途中还写了偷罗汉豆吃,这件事能不能删掉,为什么?课文第三部分(31-39)思考:双喜在全文中共表现出了哪些性格特点?聪明,调皮,能为他人着想,体贴,有责任心。课文第四部分(40)理解:罗汉豆并不是无上的美味,但那是要好的伙伴们齐心协力做好的,因此便变成了无法再吃到的好豆。社戏也并不是引人入胜,但看戏时有伙伴的陪伴,因此便变成了无法再看到的好戏。童年不再,快乐、甜蜜,便变成了永恒的回忆。中心总结: 本文通过童年时“我”和伙伴们在农村看社戏的事件,抒发了“我”对美好童年生活的怀念之情,从而表达了“我”对热忱、友好、平等、和谐的人际关系的向往。 说明:一般的教科书仅仅把中心定在“我”对美好童年生活的怀念上,其实,结合《社戏》原文(书上课文是节选,前面还有10段)来看,应有对好的人际关系向往这一点。