湖南省郴州市十校联考2023-2024学年高一上学期期末模拟考试历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 湖南省郴州市十校联考2023-2024学年高一上学期期末模拟考试历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 177.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-24 18:57:50 | ||

图片预览

文档简介

湖南省郴州市十校联考2023-2024学年高一上学期期末模拟考试历史试卷

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.据《国语·召公谏厉王弭谤》记载,厉王虐,国人谤王。王怒,得卫巫(卫国的巫师),使(巫师)监谤者。以告,则杀之。国人莫敢言,道路以目。召公曰:“防民之口,甚于防川。”……王不听,三年,乃流王于彘(地名)。这说明当时( )

A.国人通过舆论影响朝政 B.高度集中的权力受到挑战

C.宗法制分封制走向解体 D.原始民主传统可制约君主

2.战国时期,通过游说自荐而成为高官者不胜枚举,比如:商鞅游说秦孝公,行变法而主秦政;邹忌以鼓琴说齐威王以治国之道,“三月而受相印”;虞卿说赵孝成王,“一见赐黄金百镒,白璧一双;再见为赵上卿”;苏秦、张仪纵横游说,兼任数国卿相。这一现象( )

A.推动法家思想成为统治思想 B.冲击了贵族政治

C.促进了私学兴起 D.标志官僚政治得以正式确立

3.魏晋时期社会动荡,佛教道教盛行。

人物 主张

葛洪 “欲求仙者,要当以忠孝和顺仁信为本。”

慧远 “是故悦释迦之风者辄先奉亲而敬君,变俗投簪者,必待命而顺动,若君亲有疑则退求其志,以俟同悟。”

材料中二人主张反映出( )

A.佛、道挑战儒学吸收儒学内容 B.佛、道挑战儒学正统地位

C.佛教吸收儒学内容逐渐本土化 D.儒、释、道“三教合归儒”

4.唐代,饮茶、品茶之风在全国范围内盛行,元稹曾作宝塔诗赞道:“茶,香叶,嫩芽。慕诗客,爱憎家。碾雕白玉,罗织红纱。跳煎黄蕊色,碗转麴尘花。夜后邀陪明月,晨前命对朝霞。洗尽古今人不倦,将知醉后岂堪夸。”饮茶的盛行反映了( )

A.佛教文化的主流地位 B.文人意趣与精神追求

C.丝绸之路的贸易兴旺 D.社会经济的不断发展

5.南宋学者叶适《水心别集》中指出:“唐失其道,化内地为藩镇,内外皆坚,而人至不能自安;本朝反其弊,使内外皆柔,虽能自安,而有大不可安者。”以下结论最能体现叶适观点的是( )

A.宋代崇文抑武导致边防危机 B.有利于巩固国家统一与安定

C.“柔”是指文官统军 D.宋代加强中央集权

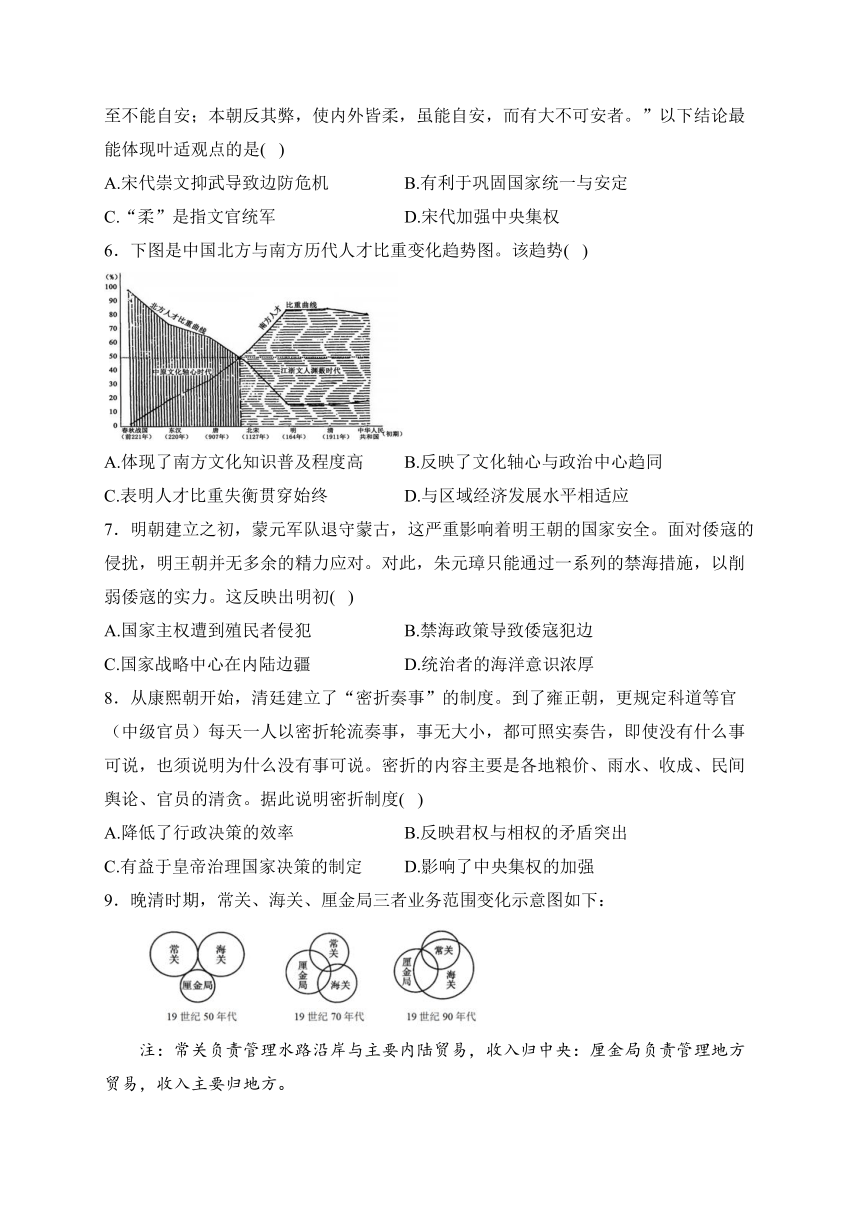

6.下图是中国北方与南方历代人才比重变化趋势图。该趋势( )

A.体现了南方文化知识普及程度高 B.反映了文化轴心与政治中心趋同

C.表明人才比重失衡贯穿始终 D.与区域经济发展水平相适应

7.明朝建立之初,蒙元军队退守蒙古,这严重影响着明王朝的国家安全。面对倭寇的侵扰,明王朝并无多余的精力应对。对此,朱元璋只能通过一系列的禁海措施,以削弱倭寇的实力。这反映出明初( )

A.国家主权遭到殖民者侵犯 B.禁海政策导致倭寇犯边

C.国家战略中心在内陆边疆 D.统治者的海洋意识浓厚

8.从康熙朝开始,清廷建立了“密折奏事”的制度。到了雍正朝,更规定科道等官(中级官员)每天一人以密折轮流奏事,事无大小,都可照实奏告,即使没有什么事可说,也须说明为什么没有事可说。密折的内容主要是各地粮价、雨水、收成、民间舆论、官员的清贪。据此说明密折制度( )

A.降低了行政决策的效率 B.反映君权与相权的矛盾突出

C.有益于皇帝治理国家决策的制定 D.影响了中央集权的加强

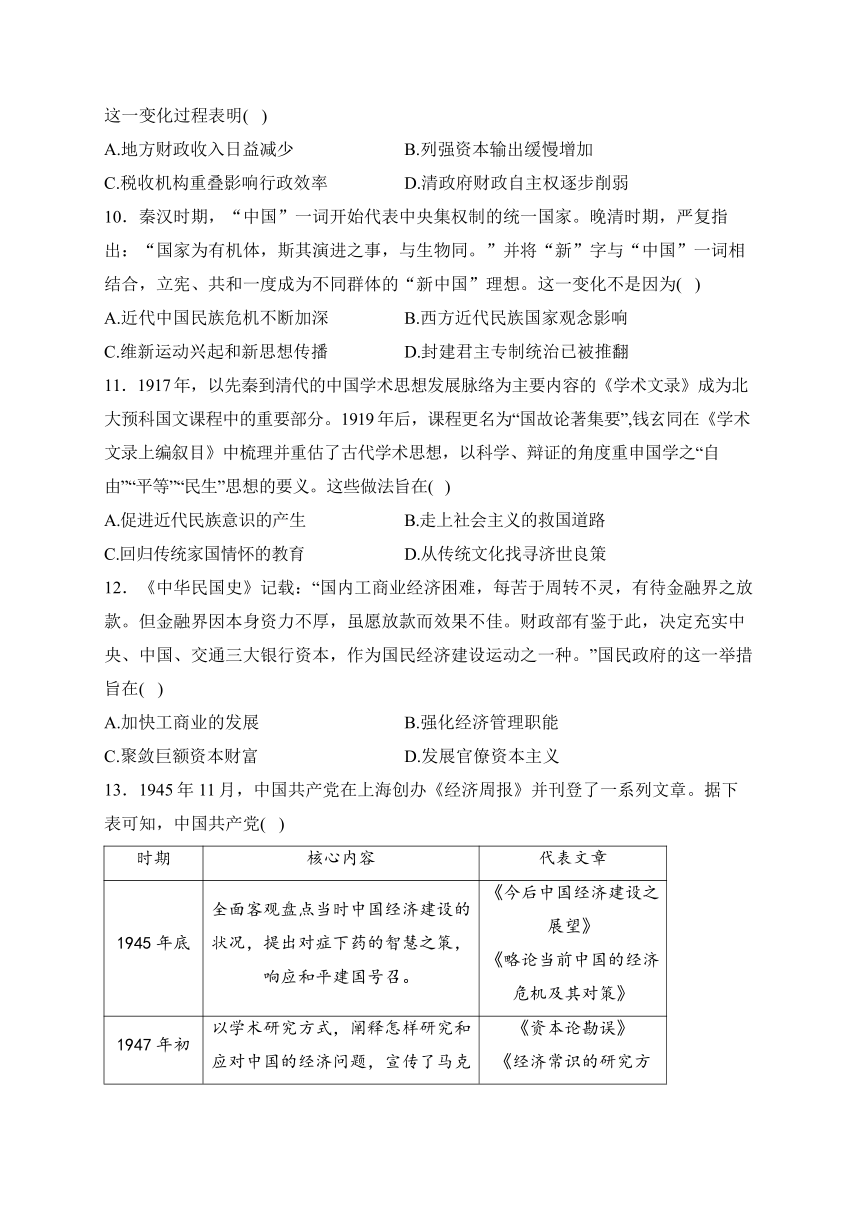

9.晚清时期,常关、海关、厘金局三者业务范围变化示意图如下:

注:常关负责管理水路沿岸与主要内陆贸易,收入归中央:厘金局负责管理地方贸易,收入主要归地方。

这一变化过程表明( )

A.地方财政收入日益减少 B.列强资本输出缓慢增加

C.税收机构重叠影响行政效率 D.清政府财政自主权逐步削弱

10.秦汉时期,“中国”一词开始代表中央集权制的统一国家。晚清时期,严复指出:“国家为有机体,斯其演进之事,与生物同。”并将“新”字与“中国”一词相结合,立宪、共和一度成为不同群体的“新中国”理想。这一变化不是因为( )

A.近代中国民族危机不断加深 B.西方近代民族国家观念影响

C.维新运动兴起和新思想传播 D.封建君主专制统治已被推翻

11.1917年,以先秦到清代的中国学术思想发展脉络为主要内容的《学术文录》成为北大预科国文课程中的重要部分。1919年后,课程更名为“国故论著集要”,钱玄同在《学术文录上编叙目》中梳理并重估了古代学术思想,以科学、辩证的角度重申国学之“自由”“平等”“民生”思想的要义。这些做法旨在( )

A.促进近代民族意识的产生 B.走上社会主义的救国道路

C.回归传统家国情怀的教育 D.从传统文化找寻济世良策

12.《中华民国史》记载:“国内工商业经济困难,每苦于周转不灵,有待金融界之放款。但金融界因本身资力不厚,虽愿放款而效果不佳。财政部有鉴于此,决定充实中央、中国、交通三大银行资本,作为国民经济建设运动之一种。”国民政府的这一举措旨在( )

A.加快工商业的发展 B.强化经济管理职能

C.聚敛巨额资本财富 D.发展官僚资本主义

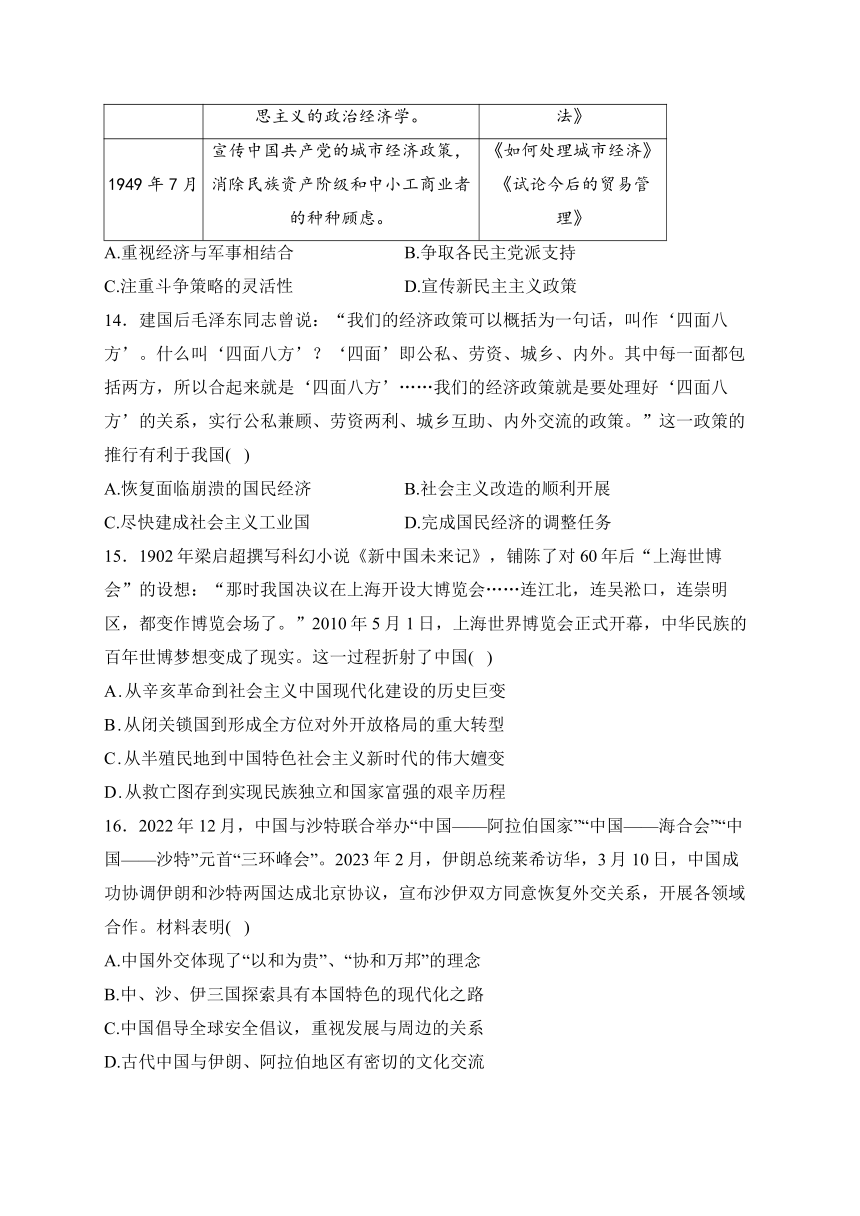

13.1945年11月,中国共产党在上海创办《经济周报》并刊登了一系列文章。据下表可知,中国共产党( )

时期 核心内容 代表文章

1945年底 全面客观盘点当时中国经济建设的状况,提出对症下药的智慧之策,响应和平建国号召。 《今后中国经济建设之展望》 《略论当前中国的经济危机及其对策》

1947年初 以学术研究方式,阐释怎样研究和应对中国的经济问题,宣传了马克思主义的政治经济学。 《资本论勘误》 《经济常识的研究方法》

1949年7月 宣传中国共产党的城市经济政策,消除民族资产阶级和中小工商业者的种种顾虑。 《如何处理城市经济》 《试论今后的贸易管理》

A.重视经济与军事相结合 B.争取各民主党派支持

C.注重斗争策略的灵活性 D.宣传新民主主义政策

14.建国后毛泽东同志曾说:“我们的经济政策可以概括为一句话,叫作‘四面八方’。什么叫‘四面八方’?‘四面’即公私、劳资、城乡、内外。其中每一面都包括两方,所以合起来就是‘四面八方’……我们的经济政策就是要处理好‘四面八方’的关系,实行公私兼顾、劳资两利、城乡互助、内外交流的政策。”这一政策的推行有利于我国( )

A.恢复面临崩溃的国民经济 B.社会主义改造的顺利开展

C.尽快建成社会主义工业国 D.完成国民经济的调整任务

15.1902年梁启超撰写科幻小说《新中国未来记》,铺陈了对60年后“上海世博会”的设想:“那时我国决议在上海开设大博览会……连江北,连吴淞口,连崇明区,都变作博览会场了。”2010年5月1日,上海世界博览会正式开幕,中华民族的百年世博梦想变成了现实。这一过程折射了中国( )

A.从辛亥革命到社会主义中国现代化建设的历史巨变

B.从闭关锁国到形成全方位对外开放格局的重大转型

C.从半殖民地到中国特色社会主义新时代的伟大嬗变

D.从救亡图存到实现民族独立和国家富强的艰辛历程

16.2022年12月,中国与沙特联合举办“中国——阿拉伯国家”“中国——海合会”“中国——沙特”元首“三环峰会”。2023年2月,伊朗总统莱希访华,3月10日,中国成功协调伊朗和沙特两国达成北京协议,宣布沙伊双方同意恢复外交关系,开展各领域合作。材料表明( )

A.中国外交体现了“以和为贵”、“协和万邦”的理念

B.中、沙、伊三国探索具有本国特色的现代化之路

C.中国倡导全球安全倡议,重视发展与周边的关系

D.古代中国与伊朗、阿拉伯地区有密切的文化交流

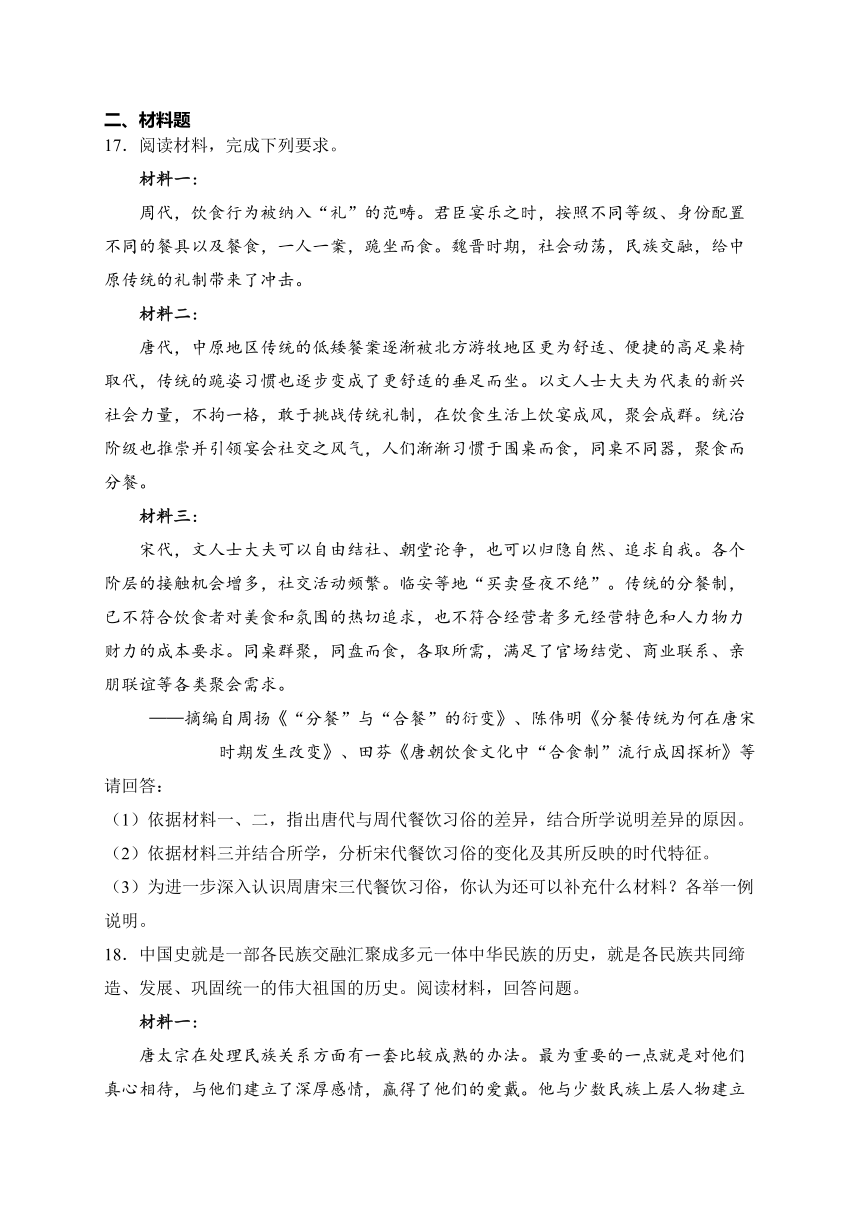

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一:

周代,饮食行为被纳入“礼”的范畴。君臣宴乐之时,按照不同等级、身份配置不同的餐具以及餐食,一人一案,跪坐而食。魏晋时期,社会动荡,民族交融,给中原传统的礼制带来了冲击。

材料二:

唐代,中原地区传统的低矮餐案逐渐被北方游牧地区更为舒适、便捷的高足桌椅取代,传统的跪姿习惯也逐步变成了更舒适的垂足而坐。以文人士大夫为代表的新兴社会力量,不拘一格,敢于挑战传统礼制,在饮食生活上饮宴成风,聚会成群。统治阶级也推崇并引领宴会社交之风气,人们渐渐习惯于围桌而食,同桌不同器,聚食而分餐。

材料三:

宋代,文人士大夫可以自由结社、朝堂论争,也可以归隐自然、追求自我。各个阶层的接触机会增多,社交活动频繁。临安等地“买卖昼夜不绝”。传统的分餐制,已不符合饮食者对美食和氛围的热切追求,也不符合经营者多元经营特色和人力物力财力的成本要求。同桌群聚,同盘而食,各取所需,满足了官场结党、商业联系、亲朋联谊等各类聚会需求。

——摘编自周扬《“分餐”与“合餐”的衍变》、陈伟明《分餐传统为何在唐宋时期发生改变》、田芬《唐朝饮食文化中“合食制”流行成因探析》等

请回答:

(1)依据材料一、二,指出唐代与周代餐饮习俗的差异,结合所学说明差异的原因。

(2)依据材料三并结合所学,分析宋代餐饮习俗的变化及其所反映的时代特征。

(3)为进一步深入认识周唐宋三代餐饮习俗,你认为还可以补充什么材料?各举一例说明。

18.中国史就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。阅读材料,回答问题。

材料一:

唐太宗在处理民族关系方面有一套比较成熟的办法。最为重要的一点就是对他们真心相待,与他们建立了深厚感情,赢得了他们的爱戴。他与少数民族上层人物建立了亦君亦友的关系,既是国君,又是朋友,由此保证了民族关系良性运行。

——崔明德《中国民族关系十讲》

材料二:

清朝建立后,西藏先后出现蒙、藏贵族之争,准噶尔军攻占拉萨、阿尔布巴叛乱、珠尔默特叛乱等,雍正六年正式设立的驻藏大臣,也有被杀害的。乾隆五十七(1792年),福康安率大军入藏,在藏族人民支持下,将入侵的廓尔喀(尼泊尔)军队全部驱逐出境,廓尔喀王请降。乾隆帝曾指示福康安,一定要妥立章程,以改变西藏各项制度废弛,噶伦与地方官员舞弊、擅权的状况。于是,福康安与达赖、班禅及西藏地方官员共同议定了章程。章程明确了西藏灵童转世、军政事务等具体规定。……章程还规定,西藏涉外事务集权于中央,统归驻藏大臣管理。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

(1)根据材料一,概括唐朝实行的民族政策。结合所学,指出唐朝为加强对西北地区管辖实施的具体措施,并归纳唐朝管理边疆的特点。

(2)结合所学,写出章程的名称及颁布意义。结合所学知识,指出清朝的民族政策成功的经验。

三、论述题

19.阅读材料,完成下列要求。

材料:

《中外历史纲要》(上)目录节选

单元 主要章节

第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存 第15课两次鸦片战争 第16课国家出路的探索与列强侵华的加剧 第17课挽救民族危亡的斗争

第六单元 辛亥革命与中华民国的建立 第18课辛亥革命 第19课北洋军阀政府时期的政治、经济与文化

第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起 第20课五四运动与中国共产党的诞生 第21课南京国民政府的统治和中国共产党开辟新道路

第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争 第22课从局部抗战到全国抗战 第23课全民族浴血奋战与抗日战争的胜利 第24课人民解放战争

——摘自人民教育出版社普通高中教科书《中外历史纲要》(上)

从材料中找出一条中国近代历史发展的主线,结合所学知识,加以阐述。(要求:主线明确,持论有据,表述清晰)

参考答案

1.答案:D

解析:根据材料“防民之口,甚于防川……是故为川者,决之使导;为民者,宣之使言”可知,召公强调统治者要广纳民意,才能更好地维护统治,这说明周朝的政体中,君主权力不是绝对的,原始民主传统依然存在并对君主权力具有一定的制约作用,D项正确。

2.答案:B

解析:西周时期是贵族政治,政权被血缘贵族所垄断,随着经济发展和分封制瓦解,战国时期通过游说自荐而成为高官者不胜枚举,这些人出生于士阶层,无血缘贵族身份,冲击了贵族政治,B项正确;苏秦,张仪属于纵横家,和法家无关,材料也无法体现法家成为统治思想,排除A项;经济的发展促进了私学的兴起,而不是士阶层进入政权促进了私学兴起,排除C项;官僚政治是在秦朝正式确立的,排除D项。故选:B。

3.答案:A

解析:本题是单类型单项选择题。据题干设问词,可知这是本质题。据题干时间信息可知准确时空是魏晋时期。依据材料“欲求仙者,要当以忠孝和顺仁信为本”,可见忠孝和仁信属于儒家内容,但葛洪是道家人物,道家吸收了儒家思想,依据材料“是故悦释迦之风者辄先奉亲而敬君,变俗投簪者,必待命而顺动,若君亲有疑则退求其志,以俟同悟。“可知,奉亲而敬君属于儒家思想,佛家思想中蕴含儒家思想,佛家吸收了儒家思想,A项正确;佛教吸收儒学内容逐渐本土化,没有全面解释材料内容,排除C项;佛、道挑战儒学正统地位依据表格体现不出来,排除B项;儒、释、道“三教合归儒”是在隋朝,时间不符,排除D项。故选A项。

4.答案:D

解析:本题是单类型单项选择题。据本题设问词是本质题。据本题时间信息可知准确时空:唐代。据题干及所学可知,茶叶是经济作物,盛行全国需要足够发达的社会经济水平的支持,D项正确;从诗中可以推测僧人对饮茶流行有一定的推动作用,但不能说明佛教文化占据主流地位,排除A项;饮茶的盛行在文人、僧人等不同群体中出现,因此不能得出饮茶盛行反映了文人的意趣,排除B项;材料反映饮茶在全国盛行,与丝绸之路无关,排除C项。故选D项。

5.答案:A

解析:D.材料是强调宋朝加强中央集权的措施存在隐患,选项表述不准确;B.材料的意思是宋朝加强中央集权的措施,存在一定的隐患,不是强调巩固国家的统一与安定;C.宋朝并不是用文官来统帅军队;A材料是强调宋朝的政治制度存在一定的隐患,结合所学知识,我们可知宋代崇文抑武导致边防危机能体现材料的观点。故选:A。

6.答案:D

解析:D.根据图片中的北方与南方历代人才比重变化趋势可知,在北宋以前,北方人才占据优势,在此之后,南方人才所占比重一路攀升,最终超过北方人才所占比重,据此可知,这是受经济中心南移的影响,此种状况与区域经济发展水平相适应,故D项正确;B.材料的主旨信息是经济重心的南移推动了南方文化的发展,文化轴心与政治中心并不趋同,政治中心基本都在北方,故B项错误;C.图示显示,人才比重在北宋时期达到平衡点,故C项错误;A.图表并未涉及南方文化知识的普及程度,故A项错误。故选:D。

7.答案:C

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:明朝(中国)。根据材料“明朝建立之初,蒙元军队退守蒙古,这严重影响着明王朝的国家安全。面对倭寇的侵扰,明王朝并无多余的精力应对。对此,朱元璋只能通过一系列的禁海措施,以削弱倭寇的实力。”可知,蒙元军队退守蒙古,这严重影响着明王朝的国家安全,于是面对倭寇的侵扰只能通过禁海以削弱倭寇的实力,说明当时明朝的国家战略中心在内陆边疆,C项正确;国家主权遭到殖民者侵犯是在新航路开辟后开始的,排除A项;倭寇犯边导致禁海政策的实施,排除B项;根据材料信息可知,明朝统治者的海洋意识较为淡薄,而非浓厚,排除D项。故选C项。

8.答案:C

解析:密折常态化、规范化且奏事的内容涉及面相当广泛,这反映出皇上意在通过密折制度了解社会情况,有益于避免决策的盲目性,故选C项;密折奏事与行政效率无关,排除A项;清朝时已不存在宰相,排除B项;材料是加强君主专制而不是中央集权,排除D项。

9.答案:D

解析:根据材料“1861年,清政府设立总理各国事务衙门,主管外交、通商等事务,后简称‘总理衙门’”“1865年,清政府设立同文馆,培养外语人才,后改为京师大学堂”“1866年,清政府设立江南制造总局,主要生产枪炮和军舰”等信息可知,19世纪60年代,清政府设立了一系列的新机构,这些机构的设立是为了适应列强侵略的需要,说明清政府的财政自主权逐步削弱,D项正确;列强资本输出缓慢增加是在甲午中日战争后,不符合题意,排除B项;材料内容主要体现了清政府设立了一系列的新机构,没有强调税收机构重叠的问题,排除C项;材料内容没有涉及地方财政收入的信息,无法得出地方财政收入日益减少的结论,排除A项。故选D项。

10.答案:D

解析:根据材料和所学知识可知,晚清时期封建君主专制统治依然存在,辛亥革命推翻了君主专制统治,D项符合题意,选择D项;近代以来,随着列强的不断侵略,中国民族危机不断加深,促使国人思想发展改变,不符合题意,排除A项;西方近代民族国家观念的传入,也影响了国人“新中国”理想的产生和发展,不符合题意,排除B项;维新运动兴起和新思想传播,推动了立宪、共和思想的传播,也导致“新中国”理想发生变化,不符合题意,排除C项。故选D项。

11.答案:D

解析:根据材料“以先秦到清代的中国学术思想发展脉络为主要内容”“梳理并重估了古代学术思想……重申国学之‘自由’‘平等’‘民生’思想的要义”并结合所学知识可知,在新文化运动时期,钱玄同等人主张从传统文化方面吸取现代价值,试图从传统文化中寻求济世良策,D项正确。“产生”说法不符合材料,排除A项;材料看不出要走社会主义道路,排除B项;C项不符合救亡图存的时代背景,排除C项。

12.答案:B

解析:根据材料“财政部有鉴于此,决定充实中央、中国、交通三大银行资本,作为国民经济建设运动之一种。“可知,民国时期,国内工商业经济困难,而金融界因本身资力不厚,虽愿放款而效果不佳,财政部决定充实银行资本,推动国民经济建设运动开展,说明国民政府在通过充实资本的形式,强化其经济管理职能,B项正确;措施客观上促进了工商业的发展,但非政府目的,排除A项;材料中没有体现聚敛巨额资本财富信息,排除C项;材料中没有体现官僚资本主义发展的信息,排除D项。故选:B。

13.答案:C

解析:据本题材料“1945年底响应和平建国号召”,并结合所学知识可知,1945年抗日战争刚刚结束,共产党方面积极主张和平建国方针,据本题材料“1947年初宣传了马克思主义的政治经济学”,可知1947年正值内战时期,宣传马克思主义有助于共产党取得内战胜利,据本题材料“1949年7月消除民族资产阶级和中小工商业者的种种顾虑”,可知1949年内战结束,共产党主张联合各阶层共同参与建设新中国,综上可知,1945年至1949年间,中国共产党注重斗争策略的灵活性,C项正确;材料中没有关于中国共产党争取各民主党派支持的相关论述,排除B项;因“经济与军事结合”与本题材料主要结论“注重斗争策略的灵活性”不一致,排除A项;新民主主义革命是指在帝国主义和无产阶级革命时代,殖民地半殖民地国家中的无产阶级领导的资产阶级民主革命,与材料内容不符,排除D项。故选:C。

14.答案:A

解析:结合所学知识可知,“四面八方”的思想是毛泽东在1949年提出,再依据材料“‘四面’即公私、劳资、城乡、内外。其中每一面都包括两方,所以合起来就是‘四面八方’……我们的经济政策就是要处理好‘四面八方’的关系,实行公私兼顾、劳资两利、城乡互助、内外交流的政策”可知此时允许私有制存在,仍属于新民主主义革命时期的经济措施,这明显有利于恢复崩溃的国民经济,故A正确;社会主义改造在1953年开始,故排除B;C项不符合题干主旨,排除;D出现在20世纪60年代初期,排除。故选:A。

15.答案:D

解析:据材料可知,1902年,梁启超通过科幻小说的形式畅想上海世博会的召开,反映了梁启超在民族危机下对民族独立的向往,体现了救亡图存的思想,新中国成立后实现了民族独立,改革开放中国综合实力不断提升,2010年,上海世界博览会开幕,这体现了近代以来从救亡图存到实现民族独立和国家富强的艰辛历程,D项正确;1902年尚未爆发辛亥革命,排除A项;材料没有体现闭关锁国对中国的影响,排除B项;材料没有涉及中国的社会性质和中国特色社会主义新时代的转变,排除C项。故选:D。

16.答案:A

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:现代(中国)。根据材料“2023年2月,伊朗总统莱希访华,3月10日,中国成功协调伊朗和沙特两国达成北京协议,宣布沙伊双方同意恢复外交关系,开展各领域合作”等信息分析可知,中国积极倡导与伊朗和沙特发展外交关系,体现了“以和为贵”“协和万邦”的理念,A项正确;材料体现的是现代中国外交关系的发展,不涉及古代,排除D项;材料体现的是中国和伊朗、沙特的外交关系,不能看出中、沙、伊三国探索具有本国特色的现代化之路,排除B项;材料体现的是中国与伊朗和沙特在各个方面的合作,不是只涉及安全方面,排除C项。故选A项。

17.答案:(1)差异:餐桌:周代——低矮餐案;唐代——高足桌椅;形式:周代——分案分餐,跪坐,礼仪严格;唐代——同桌分餐,垂足而坐,相对自由;原因:魏晋以来,民族交融加强,冲击了传统礼制;唐代科举制推动文人士大夫阶层壮大;唐代民族、对外交往的兴盛,使饮食种类更加多样,饮食习俗发生变化;统治者引领餐饮新风尚;社会经济繁荣促进饮食习惯变化。

(2)变化:宋代从同桌分餐到同桌合食。时代特征:政治上崇文抑武;经济上坊市制度瓦解、商品经济繁荣、城市发展、市民阶层兴起;社会领域门第观念淡化、社会身份趋于平等。

(3)补充考古出土实物材料。说明:考古出土的实物为一手史料,可信度较高,为研究周唐宋三代餐饮习俗提供可靠的史料来源。

解析:(1)差异:根据材料一中“一人一案,跪坐而食”,对比材料二中“中原地区传统的低矮餐案逐渐被北方游牧地区更为舒适、便捷的高足桌椅取代,传统的跪姿习惯也逐步变成了更舒适的垂足而坐”“围桌面食,同桌不同器,聚食而分餐”,结合所学知识,从餐桌、就餐形式和礼仪等方面分析可知,从周代到唐,低矮餐案变为了高足桌椅,分案分餐、跪坐和礼仪严格发展为同桌分餐、垂足而坐、相对自由。原因:根据材料一中“魏晋时期,社会动荡,民族交融,给中原传统的礼制带来了冲击”可知,魏晋以来,民族交融加强,冲击了传统礼制;根据材料二中“以文人士大夫为代表的新兴社会力量,不拘一格,敢于挑战传统礼制”,结合所学知识,从政治、经济、民族和社会生活等方面分析可知,唐朝时期,科举制推动文人士大夫阶层壮大,民族、对外交往的兴盛,使饮食种类更加多样,饮食习俗发生变化,统治者引领餐饮新风尚,社会经济繁荣促进饮食习惯变化。

(2)变化:根据材料三中“同桌群聚,同盘而食”可知,宋代从同桌分餐到同桌合食。时代特征:根据材料三中“文人士大夫可以自由结社、朝堂论争”,结合所学知识可知,宋代政治上崇文抑武;根据“各个阶层的接触机会增多,社交活动频繁。临安等地‘买卖昼夜不绝’”,结合所学知识,从经济、社会和思想观念等方面分析可知,宋代坊市制度瓦解、商品经济繁荣、城市发展、市民阶层兴起,门第观念淡化、社会身份趋于平等。

(3)材料给出的史料都是文献史料,结合所学可知,文献史料和考古史料相互印证,更加可信,故可以补充考古出土实物材料。

18.答案:(1)开明(团结、友好、平等)的民族政策。设立安西都护府、北庭都护府。特点:因俗而治;恩威并施。

(2)1793年,颁布《钦定藏内善后章程》,以法律形式明确和落实中央政府对西藏的管辖权。经验:①对边疆地区采取因地制宜的政策;②尊重各民族的社会习俗、宗教信仰;③优待各族上层分子,保证了局势的稳定。

解析:(1)本题是特点类材料分析题。时空是唐朝中国。根据材料“对他们真心相待,与他们建立了深厚感情,赢得了他们的爱戴”可分析出开明(团结、友好、平等)的民族政策。结合所学可分析出设立安西都护府、北庭都护府。特点:结合不同地区采取措施不同可分析出因俗而治;结合所学可分析出恩威并施。

(2)本题是特点类和影响类材料分析题。时空是清朝中国。结合所学可分析出1793年,颁布《钦定藏内善后章程》,以法律形式明确和落实中央政府对西藏的管辖权。经验:①结合所学可分析出对边疆地区采取因地制宜的政策;②结合对西藏地区的管辖措施可分析出尊重各民族的社会习俗、宗教信仰;③结合册封藏族宗教领袖可分析出优待各族上层分子,保证了局势的稳定。

19.答案:示例主线:近代以来为挽救民族危亡各阶级不断探索国家出路。阐述:鸦片战争以来,中国一步步沦为半殖民地半封建社会,民族危机不断加深,为挽救民族危亡各阶级进行了不懈探索。19世纪60年代,地主阶级洋务派以“中体西用”思想为指导开展了洋务运动,开启了中国近代化的闸门,但它没有使中国富强起来。甲午战败后,向西方学习转向制度层面,资产阶级维新派、革命派提出了不同的政治主张。1912年,辛亥革命推翻了清朝统治,建立了资产阶级共和国,使民主共和观念逐步深入人心。辛亥革命的局限在于没有解决近代中国社会的根本矛盾。没有完成民族独立、人民解放的历史任务。1921年,中国共产党的成立,使中国革命有了坚强的领导力量。中国共产党把马克思主义普遍原理与中国革命具体实践相结合,经过28年的艰苦斗争终于建立了新中国,中国真正成为独立自主的国家。综上所述:中国近代史就是一部中国人民的抗争史、探索史。事实证明,只有中国共产党才能救中国,只有中国共产党才能带领中国人民完成民族复兴的伟大使命。

解析:

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.据《国语·召公谏厉王弭谤》记载,厉王虐,国人谤王。王怒,得卫巫(卫国的巫师),使(巫师)监谤者。以告,则杀之。国人莫敢言,道路以目。召公曰:“防民之口,甚于防川。”……王不听,三年,乃流王于彘(地名)。这说明当时( )

A.国人通过舆论影响朝政 B.高度集中的权力受到挑战

C.宗法制分封制走向解体 D.原始民主传统可制约君主

2.战国时期,通过游说自荐而成为高官者不胜枚举,比如:商鞅游说秦孝公,行变法而主秦政;邹忌以鼓琴说齐威王以治国之道,“三月而受相印”;虞卿说赵孝成王,“一见赐黄金百镒,白璧一双;再见为赵上卿”;苏秦、张仪纵横游说,兼任数国卿相。这一现象( )

A.推动法家思想成为统治思想 B.冲击了贵族政治

C.促进了私学兴起 D.标志官僚政治得以正式确立

3.魏晋时期社会动荡,佛教道教盛行。

人物 主张

葛洪 “欲求仙者,要当以忠孝和顺仁信为本。”

慧远 “是故悦释迦之风者辄先奉亲而敬君,变俗投簪者,必待命而顺动,若君亲有疑则退求其志,以俟同悟。”

材料中二人主张反映出( )

A.佛、道挑战儒学吸收儒学内容 B.佛、道挑战儒学正统地位

C.佛教吸收儒学内容逐渐本土化 D.儒、释、道“三教合归儒”

4.唐代,饮茶、品茶之风在全国范围内盛行,元稹曾作宝塔诗赞道:“茶,香叶,嫩芽。慕诗客,爱憎家。碾雕白玉,罗织红纱。跳煎黄蕊色,碗转麴尘花。夜后邀陪明月,晨前命对朝霞。洗尽古今人不倦,将知醉后岂堪夸。”饮茶的盛行反映了( )

A.佛教文化的主流地位 B.文人意趣与精神追求

C.丝绸之路的贸易兴旺 D.社会经济的不断发展

5.南宋学者叶适《水心别集》中指出:“唐失其道,化内地为藩镇,内外皆坚,而人至不能自安;本朝反其弊,使内外皆柔,虽能自安,而有大不可安者。”以下结论最能体现叶适观点的是( )

A.宋代崇文抑武导致边防危机 B.有利于巩固国家统一与安定

C.“柔”是指文官统军 D.宋代加强中央集权

6.下图是中国北方与南方历代人才比重变化趋势图。该趋势( )

A.体现了南方文化知识普及程度高 B.反映了文化轴心与政治中心趋同

C.表明人才比重失衡贯穿始终 D.与区域经济发展水平相适应

7.明朝建立之初,蒙元军队退守蒙古,这严重影响着明王朝的国家安全。面对倭寇的侵扰,明王朝并无多余的精力应对。对此,朱元璋只能通过一系列的禁海措施,以削弱倭寇的实力。这反映出明初( )

A.国家主权遭到殖民者侵犯 B.禁海政策导致倭寇犯边

C.国家战略中心在内陆边疆 D.统治者的海洋意识浓厚

8.从康熙朝开始,清廷建立了“密折奏事”的制度。到了雍正朝,更规定科道等官(中级官员)每天一人以密折轮流奏事,事无大小,都可照实奏告,即使没有什么事可说,也须说明为什么没有事可说。密折的内容主要是各地粮价、雨水、收成、民间舆论、官员的清贪。据此说明密折制度( )

A.降低了行政决策的效率 B.反映君权与相权的矛盾突出

C.有益于皇帝治理国家决策的制定 D.影响了中央集权的加强

9.晚清时期,常关、海关、厘金局三者业务范围变化示意图如下:

注:常关负责管理水路沿岸与主要内陆贸易,收入归中央:厘金局负责管理地方贸易,收入主要归地方。

这一变化过程表明( )

A.地方财政收入日益减少 B.列强资本输出缓慢增加

C.税收机构重叠影响行政效率 D.清政府财政自主权逐步削弱

10.秦汉时期,“中国”一词开始代表中央集权制的统一国家。晚清时期,严复指出:“国家为有机体,斯其演进之事,与生物同。”并将“新”字与“中国”一词相结合,立宪、共和一度成为不同群体的“新中国”理想。这一变化不是因为( )

A.近代中国民族危机不断加深 B.西方近代民族国家观念影响

C.维新运动兴起和新思想传播 D.封建君主专制统治已被推翻

11.1917年,以先秦到清代的中国学术思想发展脉络为主要内容的《学术文录》成为北大预科国文课程中的重要部分。1919年后,课程更名为“国故论著集要”,钱玄同在《学术文录上编叙目》中梳理并重估了古代学术思想,以科学、辩证的角度重申国学之“自由”“平等”“民生”思想的要义。这些做法旨在( )

A.促进近代民族意识的产生 B.走上社会主义的救国道路

C.回归传统家国情怀的教育 D.从传统文化找寻济世良策

12.《中华民国史》记载:“国内工商业经济困难,每苦于周转不灵,有待金融界之放款。但金融界因本身资力不厚,虽愿放款而效果不佳。财政部有鉴于此,决定充实中央、中国、交通三大银行资本,作为国民经济建设运动之一种。”国民政府的这一举措旨在( )

A.加快工商业的发展 B.强化经济管理职能

C.聚敛巨额资本财富 D.发展官僚资本主义

13.1945年11月,中国共产党在上海创办《经济周报》并刊登了一系列文章。据下表可知,中国共产党( )

时期 核心内容 代表文章

1945年底 全面客观盘点当时中国经济建设的状况,提出对症下药的智慧之策,响应和平建国号召。 《今后中国经济建设之展望》 《略论当前中国的经济危机及其对策》

1947年初 以学术研究方式,阐释怎样研究和应对中国的经济问题,宣传了马克思主义的政治经济学。 《资本论勘误》 《经济常识的研究方法》

1949年7月 宣传中国共产党的城市经济政策,消除民族资产阶级和中小工商业者的种种顾虑。 《如何处理城市经济》 《试论今后的贸易管理》

A.重视经济与军事相结合 B.争取各民主党派支持

C.注重斗争策略的灵活性 D.宣传新民主主义政策

14.建国后毛泽东同志曾说:“我们的经济政策可以概括为一句话,叫作‘四面八方’。什么叫‘四面八方’?‘四面’即公私、劳资、城乡、内外。其中每一面都包括两方,所以合起来就是‘四面八方’……我们的经济政策就是要处理好‘四面八方’的关系,实行公私兼顾、劳资两利、城乡互助、内外交流的政策。”这一政策的推行有利于我国( )

A.恢复面临崩溃的国民经济 B.社会主义改造的顺利开展

C.尽快建成社会主义工业国 D.完成国民经济的调整任务

15.1902年梁启超撰写科幻小说《新中国未来记》,铺陈了对60年后“上海世博会”的设想:“那时我国决议在上海开设大博览会……连江北,连吴淞口,连崇明区,都变作博览会场了。”2010年5月1日,上海世界博览会正式开幕,中华民族的百年世博梦想变成了现实。这一过程折射了中国( )

A.从辛亥革命到社会主义中国现代化建设的历史巨变

B.从闭关锁国到形成全方位对外开放格局的重大转型

C.从半殖民地到中国特色社会主义新时代的伟大嬗变

D.从救亡图存到实现民族独立和国家富强的艰辛历程

16.2022年12月,中国与沙特联合举办“中国——阿拉伯国家”“中国——海合会”“中国——沙特”元首“三环峰会”。2023年2月,伊朗总统莱希访华,3月10日,中国成功协调伊朗和沙特两国达成北京协议,宣布沙伊双方同意恢复外交关系,开展各领域合作。材料表明( )

A.中国外交体现了“以和为贵”、“协和万邦”的理念

B.中、沙、伊三国探索具有本国特色的现代化之路

C.中国倡导全球安全倡议,重视发展与周边的关系

D.古代中国与伊朗、阿拉伯地区有密切的文化交流

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一:

周代,饮食行为被纳入“礼”的范畴。君臣宴乐之时,按照不同等级、身份配置不同的餐具以及餐食,一人一案,跪坐而食。魏晋时期,社会动荡,民族交融,给中原传统的礼制带来了冲击。

材料二:

唐代,中原地区传统的低矮餐案逐渐被北方游牧地区更为舒适、便捷的高足桌椅取代,传统的跪姿习惯也逐步变成了更舒适的垂足而坐。以文人士大夫为代表的新兴社会力量,不拘一格,敢于挑战传统礼制,在饮食生活上饮宴成风,聚会成群。统治阶级也推崇并引领宴会社交之风气,人们渐渐习惯于围桌而食,同桌不同器,聚食而分餐。

材料三:

宋代,文人士大夫可以自由结社、朝堂论争,也可以归隐自然、追求自我。各个阶层的接触机会增多,社交活动频繁。临安等地“买卖昼夜不绝”。传统的分餐制,已不符合饮食者对美食和氛围的热切追求,也不符合经营者多元经营特色和人力物力财力的成本要求。同桌群聚,同盘而食,各取所需,满足了官场结党、商业联系、亲朋联谊等各类聚会需求。

——摘编自周扬《“分餐”与“合餐”的衍变》、陈伟明《分餐传统为何在唐宋时期发生改变》、田芬《唐朝饮食文化中“合食制”流行成因探析》等

请回答:

(1)依据材料一、二,指出唐代与周代餐饮习俗的差异,结合所学说明差异的原因。

(2)依据材料三并结合所学,分析宋代餐饮习俗的变化及其所反映的时代特征。

(3)为进一步深入认识周唐宋三代餐饮习俗,你认为还可以补充什么材料?各举一例说明。

18.中国史就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。阅读材料,回答问题。

材料一:

唐太宗在处理民族关系方面有一套比较成熟的办法。最为重要的一点就是对他们真心相待,与他们建立了深厚感情,赢得了他们的爱戴。他与少数民族上层人物建立了亦君亦友的关系,既是国君,又是朋友,由此保证了民族关系良性运行。

——崔明德《中国民族关系十讲》

材料二:

清朝建立后,西藏先后出现蒙、藏贵族之争,准噶尔军攻占拉萨、阿尔布巴叛乱、珠尔默特叛乱等,雍正六年正式设立的驻藏大臣,也有被杀害的。乾隆五十七(1792年),福康安率大军入藏,在藏族人民支持下,将入侵的廓尔喀(尼泊尔)军队全部驱逐出境,廓尔喀王请降。乾隆帝曾指示福康安,一定要妥立章程,以改变西藏各项制度废弛,噶伦与地方官员舞弊、擅权的状况。于是,福康安与达赖、班禅及西藏地方官员共同议定了章程。章程明确了西藏灵童转世、军政事务等具体规定。……章程还规定,西藏涉外事务集权于中央,统归驻藏大臣管理。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

(1)根据材料一,概括唐朝实行的民族政策。结合所学,指出唐朝为加强对西北地区管辖实施的具体措施,并归纳唐朝管理边疆的特点。

(2)结合所学,写出章程的名称及颁布意义。结合所学知识,指出清朝的民族政策成功的经验。

三、论述题

19.阅读材料,完成下列要求。

材料:

《中外历史纲要》(上)目录节选

单元 主要章节

第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存 第15课两次鸦片战争 第16课国家出路的探索与列强侵华的加剧 第17课挽救民族危亡的斗争

第六单元 辛亥革命与中华民国的建立 第18课辛亥革命 第19课北洋军阀政府时期的政治、经济与文化

第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起 第20课五四运动与中国共产党的诞生 第21课南京国民政府的统治和中国共产党开辟新道路

第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争 第22课从局部抗战到全国抗战 第23课全民族浴血奋战与抗日战争的胜利 第24课人民解放战争

——摘自人民教育出版社普通高中教科书《中外历史纲要》(上)

从材料中找出一条中国近代历史发展的主线,结合所学知识,加以阐述。(要求:主线明确,持论有据,表述清晰)

参考答案

1.答案:D

解析:根据材料“防民之口,甚于防川……是故为川者,决之使导;为民者,宣之使言”可知,召公强调统治者要广纳民意,才能更好地维护统治,这说明周朝的政体中,君主权力不是绝对的,原始民主传统依然存在并对君主权力具有一定的制约作用,D项正确。

2.答案:B

解析:西周时期是贵族政治,政权被血缘贵族所垄断,随着经济发展和分封制瓦解,战国时期通过游说自荐而成为高官者不胜枚举,这些人出生于士阶层,无血缘贵族身份,冲击了贵族政治,B项正确;苏秦,张仪属于纵横家,和法家无关,材料也无法体现法家成为统治思想,排除A项;经济的发展促进了私学的兴起,而不是士阶层进入政权促进了私学兴起,排除C项;官僚政治是在秦朝正式确立的,排除D项。故选:B。

3.答案:A

解析:本题是单类型单项选择题。据题干设问词,可知这是本质题。据题干时间信息可知准确时空是魏晋时期。依据材料“欲求仙者,要当以忠孝和顺仁信为本”,可见忠孝和仁信属于儒家内容,但葛洪是道家人物,道家吸收了儒家思想,依据材料“是故悦释迦之风者辄先奉亲而敬君,变俗投簪者,必待命而顺动,若君亲有疑则退求其志,以俟同悟。“可知,奉亲而敬君属于儒家思想,佛家思想中蕴含儒家思想,佛家吸收了儒家思想,A项正确;佛教吸收儒学内容逐渐本土化,没有全面解释材料内容,排除C项;佛、道挑战儒学正统地位依据表格体现不出来,排除B项;儒、释、道“三教合归儒”是在隋朝,时间不符,排除D项。故选A项。

4.答案:D

解析:本题是单类型单项选择题。据本题设问词是本质题。据本题时间信息可知准确时空:唐代。据题干及所学可知,茶叶是经济作物,盛行全国需要足够发达的社会经济水平的支持,D项正确;从诗中可以推测僧人对饮茶流行有一定的推动作用,但不能说明佛教文化占据主流地位,排除A项;饮茶的盛行在文人、僧人等不同群体中出现,因此不能得出饮茶盛行反映了文人的意趣,排除B项;材料反映饮茶在全国盛行,与丝绸之路无关,排除C项。故选D项。

5.答案:A

解析:D.材料是强调宋朝加强中央集权的措施存在隐患,选项表述不准确;B.材料的意思是宋朝加强中央集权的措施,存在一定的隐患,不是强调巩固国家的统一与安定;C.宋朝并不是用文官来统帅军队;A材料是强调宋朝的政治制度存在一定的隐患,结合所学知识,我们可知宋代崇文抑武导致边防危机能体现材料的观点。故选:A。

6.答案:D

解析:D.根据图片中的北方与南方历代人才比重变化趋势可知,在北宋以前,北方人才占据优势,在此之后,南方人才所占比重一路攀升,最终超过北方人才所占比重,据此可知,这是受经济中心南移的影响,此种状况与区域经济发展水平相适应,故D项正确;B.材料的主旨信息是经济重心的南移推动了南方文化的发展,文化轴心与政治中心并不趋同,政治中心基本都在北方,故B项错误;C.图示显示,人才比重在北宋时期达到平衡点,故C项错误;A.图表并未涉及南方文化知识的普及程度,故A项错误。故选:D。

7.答案:C

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:明朝(中国)。根据材料“明朝建立之初,蒙元军队退守蒙古,这严重影响着明王朝的国家安全。面对倭寇的侵扰,明王朝并无多余的精力应对。对此,朱元璋只能通过一系列的禁海措施,以削弱倭寇的实力。”可知,蒙元军队退守蒙古,这严重影响着明王朝的国家安全,于是面对倭寇的侵扰只能通过禁海以削弱倭寇的实力,说明当时明朝的国家战略中心在内陆边疆,C项正确;国家主权遭到殖民者侵犯是在新航路开辟后开始的,排除A项;倭寇犯边导致禁海政策的实施,排除B项;根据材料信息可知,明朝统治者的海洋意识较为淡薄,而非浓厚,排除D项。故选C项。

8.答案:C

解析:密折常态化、规范化且奏事的内容涉及面相当广泛,这反映出皇上意在通过密折制度了解社会情况,有益于避免决策的盲目性,故选C项;密折奏事与行政效率无关,排除A项;清朝时已不存在宰相,排除B项;材料是加强君主专制而不是中央集权,排除D项。

9.答案:D

解析:根据材料“1861年,清政府设立总理各国事务衙门,主管外交、通商等事务,后简称‘总理衙门’”“1865年,清政府设立同文馆,培养外语人才,后改为京师大学堂”“1866年,清政府设立江南制造总局,主要生产枪炮和军舰”等信息可知,19世纪60年代,清政府设立了一系列的新机构,这些机构的设立是为了适应列强侵略的需要,说明清政府的财政自主权逐步削弱,D项正确;列强资本输出缓慢增加是在甲午中日战争后,不符合题意,排除B项;材料内容主要体现了清政府设立了一系列的新机构,没有强调税收机构重叠的问题,排除C项;材料内容没有涉及地方财政收入的信息,无法得出地方财政收入日益减少的结论,排除A项。故选D项。

10.答案:D

解析:根据材料和所学知识可知,晚清时期封建君主专制统治依然存在,辛亥革命推翻了君主专制统治,D项符合题意,选择D项;近代以来,随着列强的不断侵略,中国民族危机不断加深,促使国人思想发展改变,不符合题意,排除A项;西方近代民族国家观念的传入,也影响了国人“新中国”理想的产生和发展,不符合题意,排除B项;维新运动兴起和新思想传播,推动了立宪、共和思想的传播,也导致“新中国”理想发生变化,不符合题意,排除C项。故选D项。

11.答案:D

解析:根据材料“以先秦到清代的中国学术思想发展脉络为主要内容”“梳理并重估了古代学术思想……重申国学之‘自由’‘平等’‘民生’思想的要义”并结合所学知识可知,在新文化运动时期,钱玄同等人主张从传统文化方面吸取现代价值,试图从传统文化中寻求济世良策,D项正确。“产生”说法不符合材料,排除A项;材料看不出要走社会主义道路,排除B项;C项不符合救亡图存的时代背景,排除C项。

12.答案:B

解析:根据材料“财政部有鉴于此,决定充实中央、中国、交通三大银行资本,作为国民经济建设运动之一种。“可知,民国时期,国内工商业经济困难,而金融界因本身资力不厚,虽愿放款而效果不佳,财政部决定充实银行资本,推动国民经济建设运动开展,说明国民政府在通过充实资本的形式,强化其经济管理职能,B项正确;措施客观上促进了工商业的发展,但非政府目的,排除A项;材料中没有体现聚敛巨额资本财富信息,排除C项;材料中没有体现官僚资本主义发展的信息,排除D项。故选:B。

13.答案:C

解析:据本题材料“1945年底响应和平建国号召”,并结合所学知识可知,1945年抗日战争刚刚结束,共产党方面积极主张和平建国方针,据本题材料“1947年初宣传了马克思主义的政治经济学”,可知1947年正值内战时期,宣传马克思主义有助于共产党取得内战胜利,据本题材料“1949年7月消除民族资产阶级和中小工商业者的种种顾虑”,可知1949年内战结束,共产党主张联合各阶层共同参与建设新中国,综上可知,1945年至1949年间,中国共产党注重斗争策略的灵活性,C项正确;材料中没有关于中国共产党争取各民主党派支持的相关论述,排除B项;因“经济与军事结合”与本题材料主要结论“注重斗争策略的灵活性”不一致,排除A项;新民主主义革命是指在帝国主义和无产阶级革命时代,殖民地半殖民地国家中的无产阶级领导的资产阶级民主革命,与材料内容不符,排除D项。故选:C。

14.答案:A

解析:结合所学知识可知,“四面八方”的思想是毛泽东在1949年提出,再依据材料“‘四面’即公私、劳资、城乡、内外。其中每一面都包括两方,所以合起来就是‘四面八方’……我们的经济政策就是要处理好‘四面八方’的关系,实行公私兼顾、劳资两利、城乡互助、内外交流的政策”可知此时允许私有制存在,仍属于新民主主义革命时期的经济措施,这明显有利于恢复崩溃的国民经济,故A正确;社会主义改造在1953年开始,故排除B;C项不符合题干主旨,排除;D出现在20世纪60年代初期,排除。故选:A。

15.答案:D

解析:据材料可知,1902年,梁启超通过科幻小说的形式畅想上海世博会的召开,反映了梁启超在民族危机下对民族独立的向往,体现了救亡图存的思想,新中国成立后实现了民族独立,改革开放中国综合实力不断提升,2010年,上海世界博览会开幕,这体现了近代以来从救亡图存到实现民族独立和国家富强的艰辛历程,D项正确;1902年尚未爆发辛亥革命,排除A项;材料没有体现闭关锁国对中国的影响,排除B项;材料没有涉及中国的社会性质和中国特色社会主义新时代的转变,排除C项。故选:D。

16.答案:A

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:现代(中国)。根据材料“2023年2月,伊朗总统莱希访华,3月10日,中国成功协调伊朗和沙特两国达成北京协议,宣布沙伊双方同意恢复外交关系,开展各领域合作”等信息分析可知,中国积极倡导与伊朗和沙特发展外交关系,体现了“以和为贵”“协和万邦”的理念,A项正确;材料体现的是现代中国外交关系的发展,不涉及古代,排除D项;材料体现的是中国和伊朗、沙特的外交关系,不能看出中、沙、伊三国探索具有本国特色的现代化之路,排除B项;材料体现的是中国与伊朗和沙特在各个方面的合作,不是只涉及安全方面,排除C项。故选A项。

17.答案:(1)差异:餐桌:周代——低矮餐案;唐代——高足桌椅;形式:周代——分案分餐,跪坐,礼仪严格;唐代——同桌分餐,垂足而坐,相对自由;原因:魏晋以来,民族交融加强,冲击了传统礼制;唐代科举制推动文人士大夫阶层壮大;唐代民族、对外交往的兴盛,使饮食种类更加多样,饮食习俗发生变化;统治者引领餐饮新风尚;社会经济繁荣促进饮食习惯变化。

(2)变化:宋代从同桌分餐到同桌合食。时代特征:政治上崇文抑武;经济上坊市制度瓦解、商品经济繁荣、城市发展、市民阶层兴起;社会领域门第观念淡化、社会身份趋于平等。

(3)补充考古出土实物材料。说明:考古出土的实物为一手史料,可信度较高,为研究周唐宋三代餐饮习俗提供可靠的史料来源。

解析:(1)差异:根据材料一中“一人一案,跪坐而食”,对比材料二中“中原地区传统的低矮餐案逐渐被北方游牧地区更为舒适、便捷的高足桌椅取代,传统的跪姿习惯也逐步变成了更舒适的垂足而坐”“围桌面食,同桌不同器,聚食而分餐”,结合所学知识,从餐桌、就餐形式和礼仪等方面分析可知,从周代到唐,低矮餐案变为了高足桌椅,分案分餐、跪坐和礼仪严格发展为同桌分餐、垂足而坐、相对自由。原因:根据材料一中“魏晋时期,社会动荡,民族交融,给中原传统的礼制带来了冲击”可知,魏晋以来,民族交融加强,冲击了传统礼制;根据材料二中“以文人士大夫为代表的新兴社会力量,不拘一格,敢于挑战传统礼制”,结合所学知识,从政治、经济、民族和社会生活等方面分析可知,唐朝时期,科举制推动文人士大夫阶层壮大,民族、对外交往的兴盛,使饮食种类更加多样,饮食习俗发生变化,统治者引领餐饮新风尚,社会经济繁荣促进饮食习惯变化。

(2)变化:根据材料三中“同桌群聚,同盘而食”可知,宋代从同桌分餐到同桌合食。时代特征:根据材料三中“文人士大夫可以自由结社、朝堂论争”,结合所学知识可知,宋代政治上崇文抑武;根据“各个阶层的接触机会增多,社交活动频繁。临安等地‘买卖昼夜不绝’”,结合所学知识,从经济、社会和思想观念等方面分析可知,宋代坊市制度瓦解、商品经济繁荣、城市发展、市民阶层兴起,门第观念淡化、社会身份趋于平等。

(3)材料给出的史料都是文献史料,结合所学可知,文献史料和考古史料相互印证,更加可信,故可以补充考古出土实物材料。

18.答案:(1)开明(团结、友好、平等)的民族政策。设立安西都护府、北庭都护府。特点:因俗而治;恩威并施。

(2)1793年,颁布《钦定藏内善后章程》,以法律形式明确和落实中央政府对西藏的管辖权。经验:①对边疆地区采取因地制宜的政策;②尊重各民族的社会习俗、宗教信仰;③优待各族上层分子,保证了局势的稳定。

解析:(1)本题是特点类材料分析题。时空是唐朝中国。根据材料“对他们真心相待,与他们建立了深厚感情,赢得了他们的爱戴”可分析出开明(团结、友好、平等)的民族政策。结合所学可分析出设立安西都护府、北庭都护府。特点:结合不同地区采取措施不同可分析出因俗而治;结合所学可分析出恩威并施。

(2)本题是特点类和影响类材料分析题。时空是清朝中国。结合所学可分析出1793年,颁布《钦定藏内善后章程》,以法律形式明确和落实中央政府对西藏的管辖权。经验:①结合所学可分析出对边疆地区采取因地制宜的政策;②结合对西藏地区的管辖措施可分析出尊重各民族的社会习俗、宗教信仰;③结合册封藏族宗教领袖可分析出优待各族上层分子,保证了局势的稳定。

19.答案:示例主线:近代以来为挽救民族危亡各阶级不断探索国家出路。阐述:鸦片战争以来,中国一步步沦为半殖民地半封建社会,民族危机不断加深,为挽救民族危亡各阶级进行了不懈探索。19世纪60年代,地主阶级洋务派以“中体西用”思想为指导开展了洋务运动,开启了中国近代化的闸门,但它没有使中国富强起来。甲午战败后,向西方学习转向制度层面,资产阶级维新派、革命派提出了不同的政治主张。1912年,辛亥革命推翻了清朝统治,建立了资产阶级共和国,使民主共和观念逐步深入人心。辛亥革命的局限在于没有解决近代中国社会的根本矛盾。没有完成民族独立、人民解放的历史任务。1921年,中国共产党的成立,使中国革命有了坚强的领导力量。中国共产党把马克思主义普遍原理与中国革命具体实践相结合,经过28年的艰苦斗争终于建立了新中国,中国真正成为独立自主的国家。综上所述:中国近代史就是一部中国人民的抗争史、探索史。事实证明,只有中国共产党才能救中国,只有中国共产党才能带领中国人民完成民族复兴的伟大使命。

解析:

同课章节目录