事物的正确答案不止一个课件

图片预览

文档简介

事物的正确答案

不止一个归纳阅读1感知 扩展阅读2 作者阅读3 一语石破天惊!中新社南京2000年7月8日电(记者陈光明)“如果《事物的正确答案不止一个》这篇课文能在全国范围内大面积使用,将会改变一代人的思维方式。”江苏省泰州中学副校长洪钟礼如是说。

今年的高考语文试卷中的作文题,就是选自《事物的正确答案不止一个》。作者 罗迦·费·因格

1948年生,美国实业家,曾发表过《踢醒沉睡之心》等著作。

郭常义、胡晓丁据日本小说家城山三郎的日文译文译为中文。预习课文 整体感知文章的论点是什么?事物的正确答案不只一个本文论述了哪几个问题? 事物的正确答案不止一个 。

创造性思维必需的要素。

怎样成为有创造性的人。1-4段

5-9段

10-14段

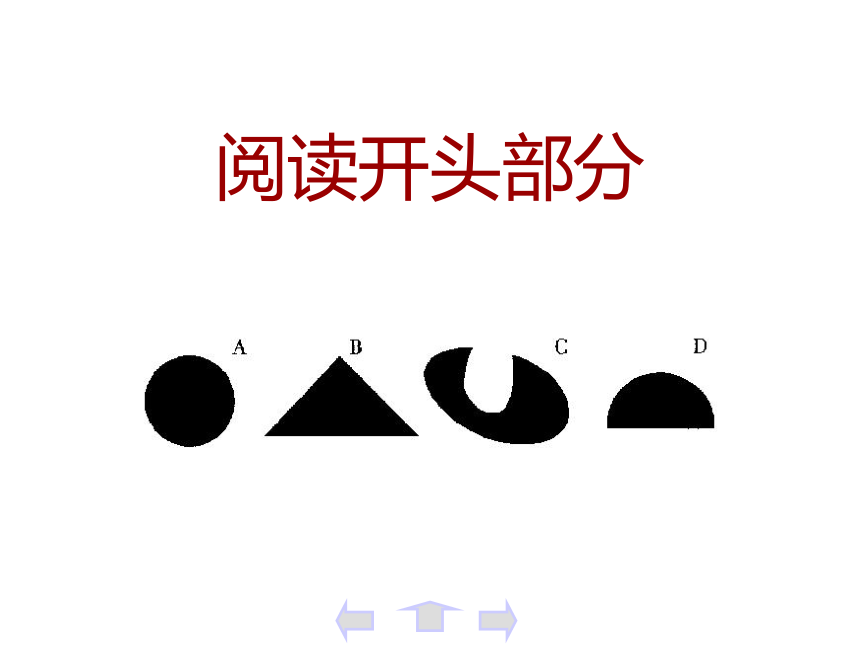

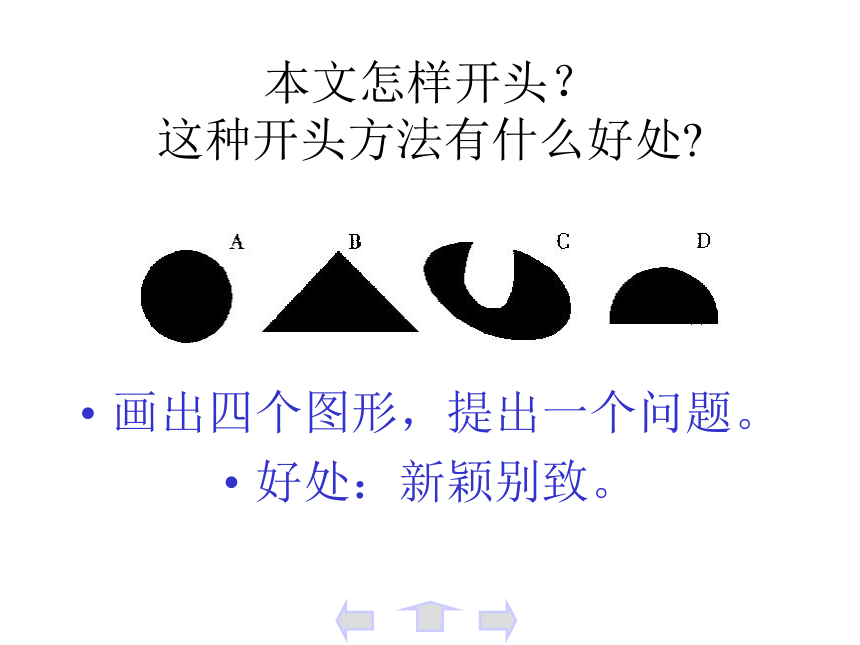

注:图形算一段层层深入阅读开头部分本文怎样开头?

这种开头方法有什么好处? 画出四个图形,提出一个问题。

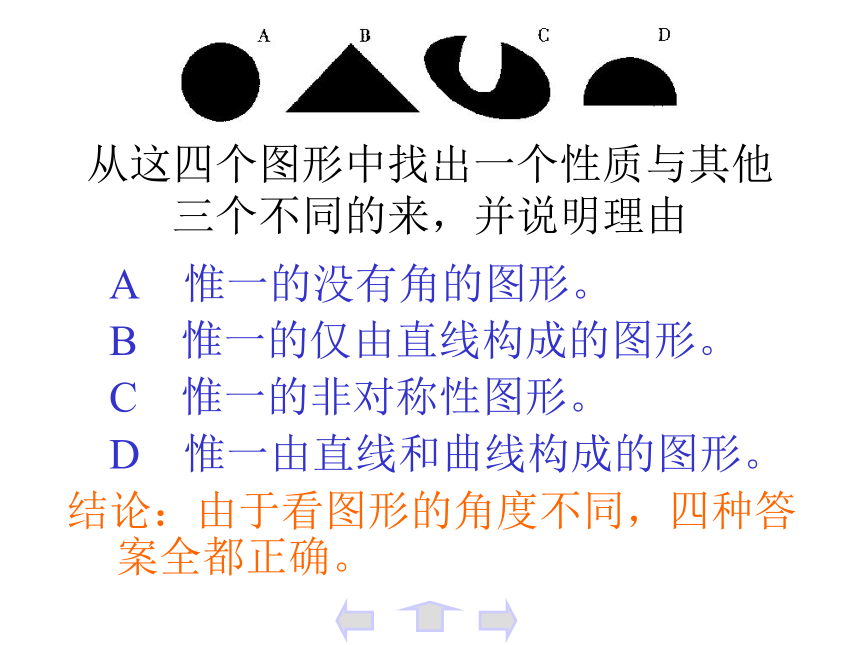

好处:新颖别致。从这四个图形中找出一个性质与其他三个不同的来,并说明理由 A 惟一的没有角的图形。

B 惟一的仅由直线构成的图形。

C 惟一的非对称性图形。

D 惟一由直线和曲线构成的图形。

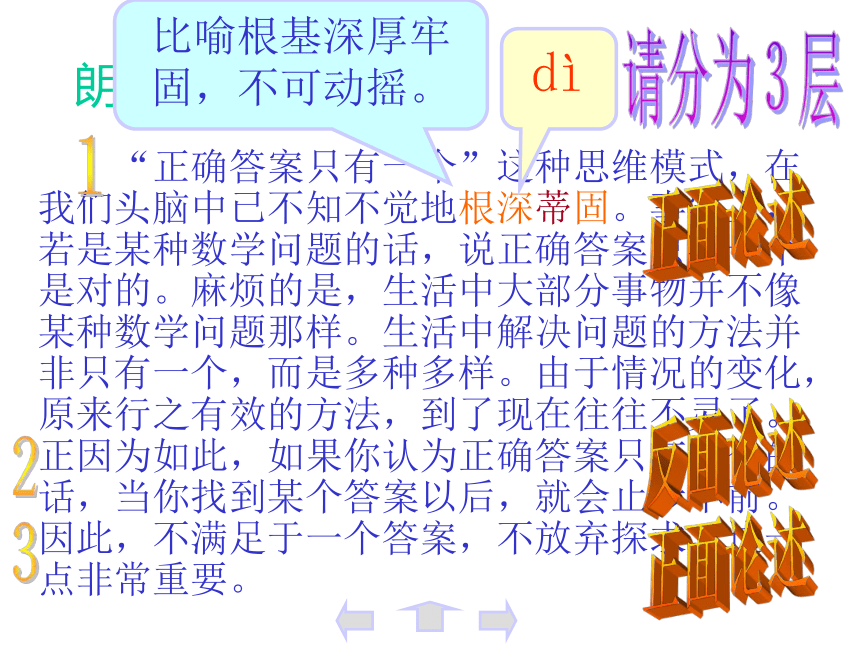

结论:由于看图形的角度不同,四种答案全都正确。这个例子说明了什么道理?说明“事物的正确答案不只一个”。朗读 正音 释义: “正确答案只有一个”这种思维模式,在我们头脑中已不知不觉地根深蒂固。事实上,若是某种数学问题的话,说正确答案只有一个是对的。麻烦的是,生活中大部分事物并不像某种数学问题那样。生活中解决问题的方法并非只有一个,而是多种多样。由于情况的变化,原来行之有效的方法,到了现在往往不灵了。正因为如此,如果你认为正确答案只有一个的话,当你找到某个答案以后,就会止步不前。因此,不满足于一个答案,不放弃探求,这一点非常重要。dì比喻根基深厚牢固,不可动摇。请分为3层正面论述反面论述123正面论述“正确答案只有一个”这种思维模式,在我们头脑中已不知不觉地根深蒂固。

这篇课文却提出相反观点,要求我们

不满足于一个答案,不放弃探求,

这一点为什么“非常重要”?如果认为正确答案只有一个的话,当你找到某个答案以后,就会止步不前(反面说)。

只有不满足于一个答案,不放弃探求,才能有所发现,有所创造,有所进步(正面说)。这一段用了两个“因此”(因为如此)。第一个的“此”是指:若是某种数学问题的话,说正确答案只有一个是对的。麻烦的是,生活中大部分事物并不像某种数学问题那样……往往不灵了。

第二个的“此”是因:

如果你认为正确答案只有一个的话,当你找到某个答案以后,就会止步不前。这一段用了两个假设复句,

它们是:若是某种数学问题的话,说正确答案只有一个是对的。

如果你认为正确答案只有一个的话,当你找到某个答案以后,就会止步不前。

记住:如果(若是、要是、若、假如、假使……)表示假设关系。阅读4-9自然段朗读:

然而,寻求第二种答案,或是解决问题的其他路径和新的方法,有赖于创造性的思维。那么,创造性的思维又有哪些必需的要素呢?

这段运用什么修辞方法?起什么作用?

设问。

引人注意,引出下文。

在结构上起承接、过渡作用。朗读 正音 释义:

有人是这样回答的:富有创造性的人总是孜孜不倦地汲取知识,使自己学识渊博。从古代史到现代技术,从数学到插花,不精通各种知识就一事无成。因为这些知识随时都可能进行组合,形成新的创意。哪一句是从反面论述?

不精通各种知识就一事无成。zījí勤奋努力,不知疲倦。孜孜,勤勉。吸取。汲,从下往上打水创造性的见解或意境朗读 释义:

我对此完全赞同。知识是形成新创意的素材。但这并不是说,光凭知识就能拥有创造性。发挥创造力的真正关键,在于如何运用知识。创造性的思维,必须有探求新事物,并为此而活用知识的态度和意识,在此基础上,持之以恒地进行各种尝试。指作家、艺术家从生活中摄取而来、尚未经过提炼和加工的原始材料。长久地坚持。

恒,恒心“我对此完全赞同”的“此”指什么?

富有创造性的人总是孜孜不倦地汲取知识,使自己学识渊博。

我为什么“对此完全赞同”?作者的解释是:

因为“知识是形成新创意的素材”。 我对此完全赞同。知识是形成新创意的素材。但这并不是说,光凭知识就能拥有创造性。发挥创造力的真正关键,在于如何运用知识。创造性的思维,必须有探求新事物,并为此而活用知识的态度和意识,在此基础上,持之以恒地进行各种尝试。

这一段的中心句是:课文列举了两个事例:约翰·古登贝尔克将葡萄压榨机和硬币打制器组合起来,发明了印刷机和排版术。

罗兰·布歇尔把电视接收器作为试验对象,发明了对战型的乒乓球游戏,从此开始了游戏机的革命。

这两个事例是为了证明什么道理?

证明“发挥创造力的真正关键,在于如何运用知识”。小结:创造性的思维有哪些要素?

其中最重要的是哪个?总是孜孜不倦地汲取知识,使自己学识渊博。

有探求新事物,并为此而活用知识的态度和意识。

持之以恒地进行各种尝试。

发挥创造力的真正关键,在于如何运用知识。(“关键”说明最重要)汲取知识活用知识持之以恒阅读结尾第二、三部分之间有一个过渡段,这个过渡段是:不过,这种创造性的思维是否任何人都具备呢?是否存在富有创造力和缺乏创造力的区别呢?

设问:引人注意,引出下文。在结构上起承接、过渡作用。朗读 释义:

认为“我不具备创造力”的人当中,有的觉得创造力仅仅是贝多芬、爱因斯坦以及莎士比亚他们的,从而进行自我压制。不言而喻,在创造的宇宙里,贝多芬、爱因斯坦、莎士比亚是光辉灿烂的明星。然而在大多数情况下,即便是他们,也并非轻而易举就能获得如此非凡的灵感。相反,这种非凡的灵感,往往产生于这样的过程:关注极其普通、甚至一闪念的想法,并对它反复推敲,逐渐充实。

不用说就可以明白。喻,明白。一种人们自己无法控制、创造力高度发挥的突发性心理现象。在文艺、科技活动中,由于长期勤奋学习、努力实践,不断积累经验和学识而突然产生的富有创造性的思路。比喻斟酌字句,反复琢磨。“只有见多芬、爱因斯坦以及莎士比亚才具备创造性思维”的看法,

为什么不对?在大多数情况下,即便是他们,也并非轻而易举就能获得如此非凡的灵感。

相反,这种非凡的灵感,往往产生于这样的过程:关注极其普通、甚至一闪念的想法,并对它反复推敲,逐渐充实。 非凡的灵感是怎样产生的?往往产生于这样的过程:关注极其普通、甚至一闪念的想法,并对它反复推敲,逐渐充实。

“往往”一词可以删除吗?为什么?

不可。“往往”表示常常如此,但又不都如此。比喻斟酌字句,反复琢磨。

出自何处?典故:推敲 岛(贾岛)初赴举京师;一日于驴上得句云:“鸟宿池边树,僧敲月下门。”始欲着“推”字,又欲着“敲”字,练之未定,遂于驴上吟哦,时时引手作推敲之势。时韩愈吏部权京兆,岛不觉冲至第三节。左右拥之尹前,岛具对所得词句云云。韩立马良久,谓岛曰:“作‘敲’字佳矣。”(胡仔《苕溪渔隐丛话前集》卷十九引自《刘公嘉话》)斟酌字句抬手当时京兆尹掌权京兆。即当京兆尹,相当于现在的北京市长。区分一个人是否拥有创造力,

主要根据什么?主要根据之一是,拥有创造力的人留意自己细小的想法。即使他们不知道将来会产生怎样的结果,但他们很清楚,小的创意会打开大的突破口,并坚信自己一定能使之变为现实。

“之一”可否去掉?为什么?

不可。因为还有其他“主要根据”。小结:怎样才能成为一个富有创造性的人?任何人都拥有创造力,首先要坚信这一点。

经常保持好奇心,不断积累知识;

不满足于一个答案,而去探求新思路,去运用所得的知识;

一旦产生小的灵感,相信它的价值,并锲而不舍地把它发展下去。?“锲而不舍”的意思和出处锲而不舍:雕刻一件东西,一直刻下去不放手。比喻有恒心,有毅力。

出自《荀子·劝学》:锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。雕刻刻穿归纳 复习本文主要论述什么问题?为什么从“事物的正确答案不止一个”谈起?主要论述怎样才能拥有创造力(或:怎样才能成为富有创造性的人)。

因为“事物的正确答案不止一个”这个问题很具体,生动形象,又富于针对性,极易引起读者兴趣。怎样成为一个富有创造性的人,为什么到篇末才给出全部答案?须层层深入地逐层论述,最后才能得出答案,

这合乎“分-总”这种思维规律,便于读者理解和把握。设问是一种无疑而问、自问自答的修辞方式,它的作用是提醒注意,引导思考,突出某些内容,使文势有变化,起波澜。

请从课文中再找出几个设问句,仔细体会这种修辞方式的表达作用课文中的设问句:那么,创造性的思维又有哪些必需的要素呢?

这种创造性的思维是否任何人都具备呢?是否存在富有创造力和缺乏创造力的区别呢?

它们的作用除了题干提到的以外,还有在结构上起承接、过渡的作用,使文章结构紧密,条理清楚。读一读,写一写汲取 推敲

锲而不舍 根深蒂固 孜孜不倦

一事无成 持之以恒 不言而喻

轻而易举 锲而不舍扩展 迁移任何人都拥有创造力,首先要坚信这一点。关键是要经常保持好奇心,不断积累知识;不满足于一个答案,而去探求新思路,去运用所得的知识;一旦产生小的灵感,相信它的价值,并锲而不舍地把它发展下去。如果能做到这些,你一定会成为一个富有创造性的人。把课文的最后一段抄在本子上。并选取这段中的某一个观点,举出生活中的事例来证明它。