甘肃省平凉市2023-2024学年七年级上学期期末历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 甘肃省平凉市2023-2024学年七年级上学期期末历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 388.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-25 07:34:56 | ||

图片预览

文档简介

甘肃省平凉市2023-2024学年部编版七年级上学期期末历史试题

(50分)

一、选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分。在每题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.获取有效信息是历史学习的重要方法之一。符合“距今约70万—20万年”“会使用天然火”“能打制石器”三个信息的古人类是( )

A.元谋人 B.蓝田人 C.北京人 D.山顶洞人

2.距今10000年左右,我国出现了最早的人工栽培的农作物。栽培稻的最早起源地在( )

A.长江中下游 B.辽河中下游 C.北京周口店 D.辽宁红山

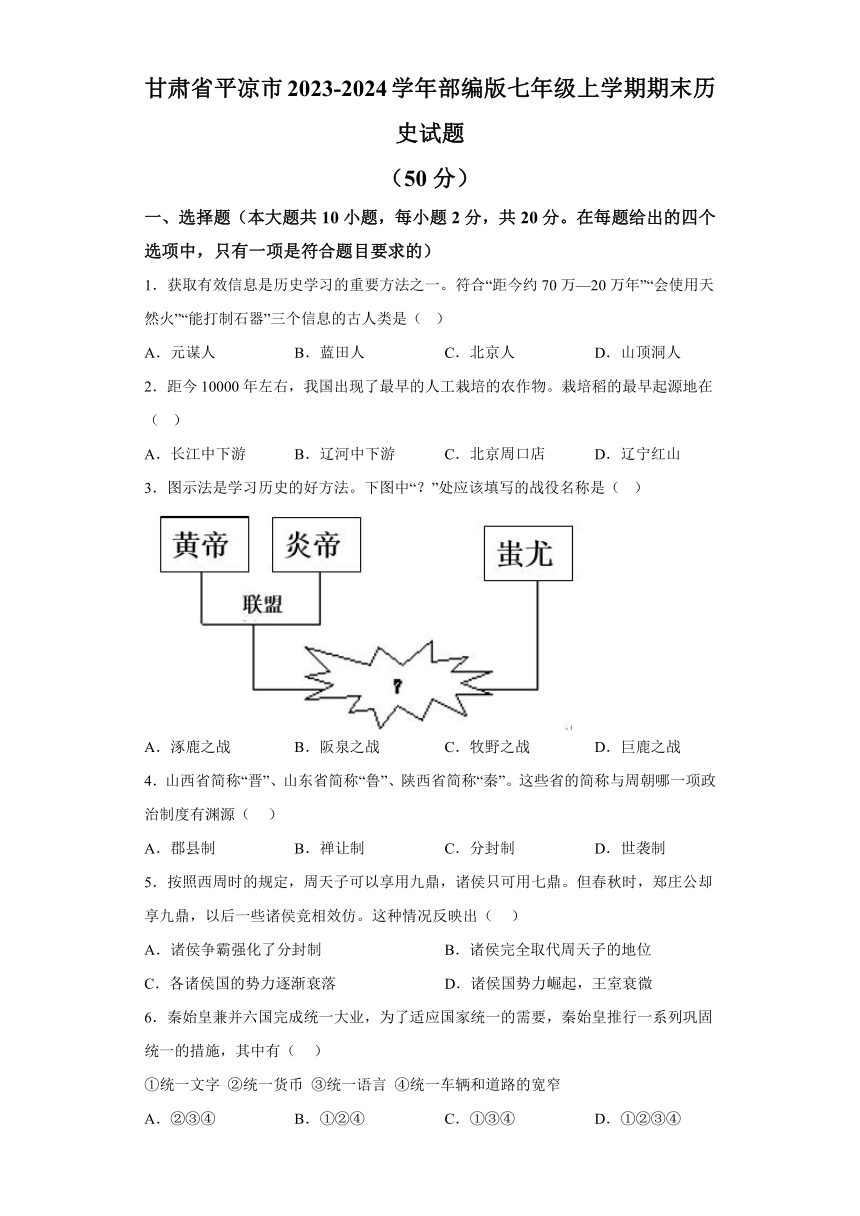

3.图示法是学习历史的好方法。下图中“?”处应该填写的战役名称是( )

A.涿鹿之战 B.阪泉之战 C.牧野之战 D.巨鹿之战

4.山西省简称“晋”、山东省简称“鲁”、陕西省简称“秦”。这些省的简称与周朝哪一项政治制度有渊源( )

A.郡县制 B.禅让制 C.分封制 D.世袭制

5.按照西周时的规定,周天子可以享用九鼎,诸侯只可用七鼎。但春秋时,郑庄公却享九鼎,以后一些诸侯竞相效仿。这种情况反映出( )

A.诸侯争霸强化了分封制 B.诸侯完全取代周天子的地位

C.各诸侯国的势力逐渐衰落 D.诸侯国势力崛起,王室衰微

6.秦始皇兼并六国完成统一大业,为了适应国家统一的需要,秦始皇推行一系列巩固统一的措施,其中有( )

①统一文字 ②统一货币 ③统一语言 ④统一车辆和道路的宽窄

A.②③④ B.①②④ C.①③④ D.①②③④

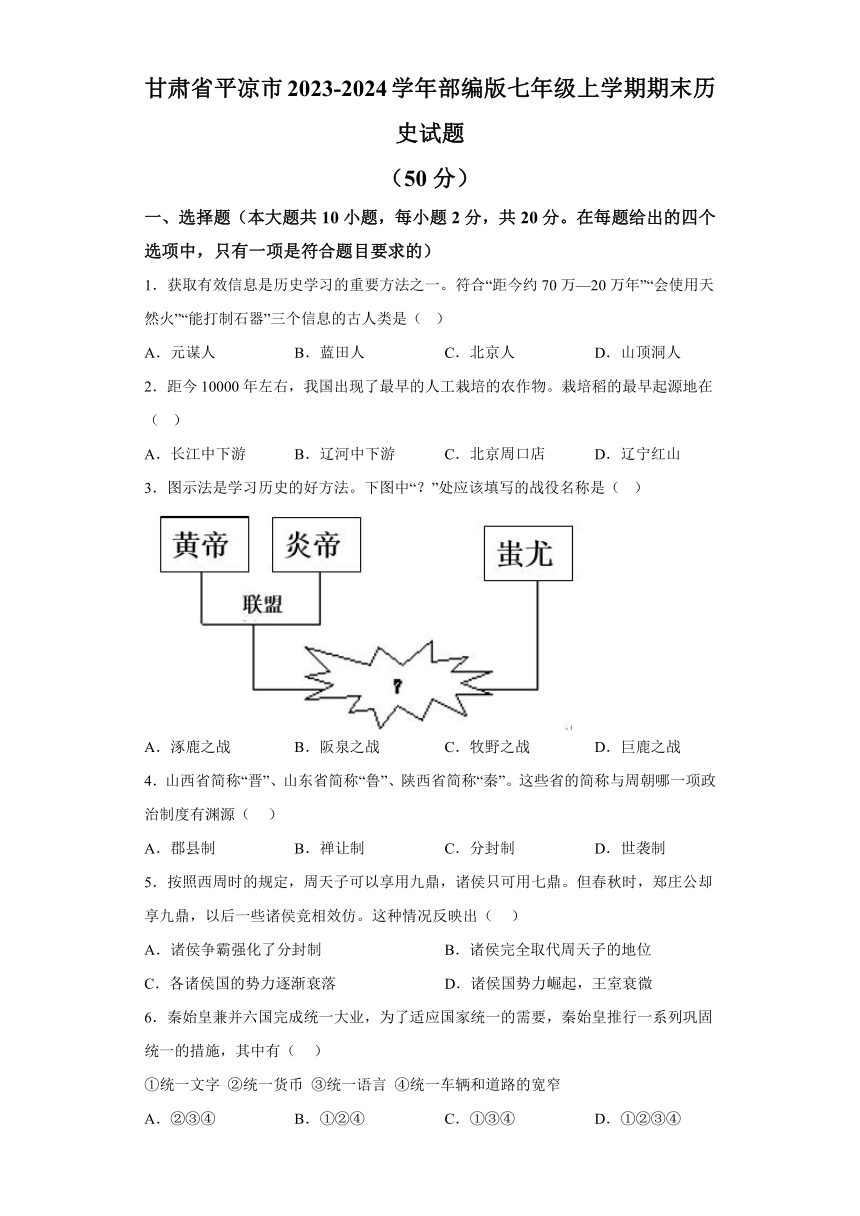

7.年代尺有助于历史记忆。下图所示年代尺上的括号内分别应该填入( )

A.秦、汉 B.西汉、东汉 C.春秋、战国 D.三国、西晋

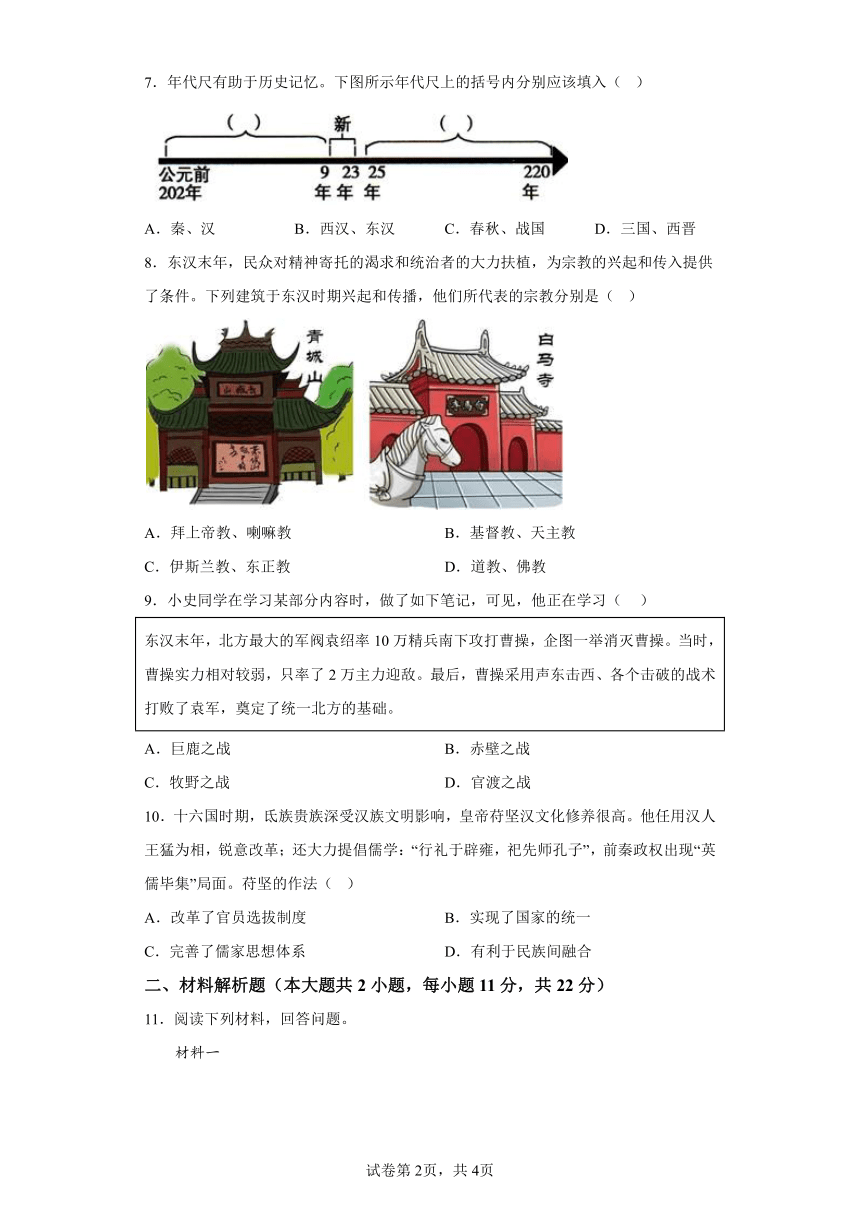

8.东汉末年,民众对精神寄托的渴求和统治者的大力扶植,为宗教的兴起和传入提供了条件。下列建筑于东汉时期兴起和传播,他们所代表的宗教分别是( )

A.拜上帝教、喇嘛教 B.基督教、天主教

C.伊斯兰教、东正教 D.道教、佛教

9.小史同学在学习某部分内容时,做了如下笔记,可见,他正在学习( )

东汉末年,北方最大的军阀袁绍率10万精兵南下攻打曹操,企图一举消灭曹操。当时,曹操实力相对较弱,只率了2万主力迎敌。最后,曹操采用声东击西、各个击破的战术打败了袁军,奠定了统一北方的基础。

A.巨鹿之战 B.赤壁之战

C.牧野之战 D.官渡之战

10.十六国时期,氐族贵族深受汉族文明影响,皇帝苻坚汉文化修养很高。他任用汉人王猛为相,锐意改革;还大力提倡儒学:“行礼于辟雍,祀先师孔子”,前秦政权出现“英儒毕集”局面。苻坚的作法( )

A.改革了官员选拔制度 B.实现了国家的统一

C.完善了儒家思想体系 D.有利于民族间融合

二、材料解析题(本大题共2小题,每小题11分,共22分)

11.阅读下列材料,回答问题。

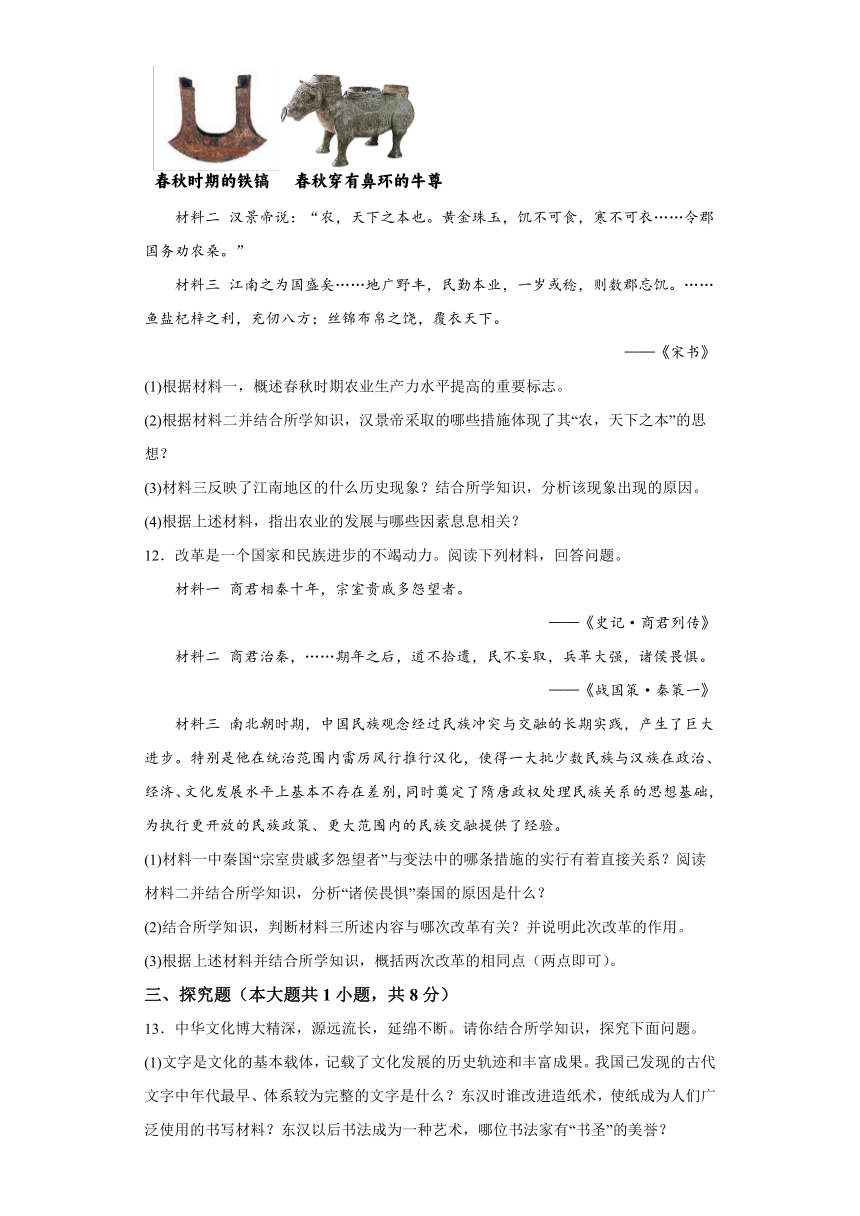

材料一

材料二 汉景帝说:“农,天下之本也。黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣……令郡国务劝农桑。”

材料三 江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝锦布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(1)根据材料一,概述春秋时期农业生产力水平提高的重要标志。

(2)根据材料二并结合所学知识,汉景帝采取的哪些措施体现了其“农,天下之本”的思想?

(3)材料三反映了江南地区的什么历史现象?结合所学知识,分析该现象出现的原因。

(4)根据上述材料,指出农业的发展与哪些因素息息相关?

12.改革是一个国家和民族进步的不竭动力。阅读下列材料,回答问题。

材料一 商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。

——《史记·商君列传》

材料二 商君治秦,……期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。

——《战国策·秦策一》

材料三 南北朝时期,中国民族观念经过民族冲突与交融的长期实践,产生了巨大进步。特别是他在统治范围内雷厉风行推行汉化,使得一大批少数民族与汉族在政治、经济、文化发展水平上基本不存在差别,同时奠定了隋唐政权处理民族关系的思想基础,为执行更开放的民族政策、更大范围内的民族交融提供了经验。

(1)材料一中秦国“宗室贵戚多怨望者”与变法中的哪条措施的实行有着直接关系?阅读材料二并结合所学知识,分析“诸侯畏惧”秦国的原因是什么?

(2)结合所学知识,判断材料三所述内容与哪次改革有关?并说明此次改革的作用。

(3)根据上述材料并结合所学知识,概括两次改革的相同点(两点即可)。

三、探究题(本大题共1小题,共8分)

13.中华文化博大精深,源远流长,延绵不断。请你结合所学知识,探究下面问题。

(1)文字是文化的基本载体,记载了文化发展的历史轨迹和丰富成果。我国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字是什么?东汉时谁改进造纸术,使纸成为人们广泛使用的书写材料?东汉以后书法成为一种艺术,哪位书法家有“书圣”的美誉?

(2)春秋战国时期出现的思想文化的繁荣局面被称为什么?

(3)史学名著《史记》的作者是谁?这部史书的体例是什么?

(4)青少年应该为促进文化发展做贡献,作为现代人应该如何对待传统文化?

试卷第4页,共4页

1.C

【详解】依据题干“距今约70万—20万年”“会使用天然火”“能打制石器”信息并结合所学可知,北京人距今约70万—20万年前,会使用天然火,能打制石器,C项正确;元谋人距今约170万年前,早于题目要求的70万—20万年,排除A项;蓝田人距今约70万—115万年前,排除B项;山顶洞人距今约3万年前,会人工取火,排除D项。故选C项。

2.A

【详解】距今约10000年左右,我国出现了最早的人工栽培的农作物。长江流域是世界最早栽培人工稻的起源地,黄河流域是栽培粟和黍的最早起源地。A项正确;BCD项三个区域并不是最早种植水稻的,排除BCD项。故选A项。

3.A

【详解】根据所学知识,由图片信息“黄帝”、“炎帝”、“蚩尤”可知,黄帝联合一些部落,在阪泉与炎帝展开一场大规模的战争,最后炎帝失败,归顺黄帝,两大部落结成联盟,后来,炎黄部落与东方的蚩尤部落在涿鹿激战,黄帝部落运用能辨明方向的指南车,在战鼓的激励下冲锋陷阵,最终打败蚩尤,势力和声望大增,黄帝被推举为部落联盟首领,A项正确;阪泉之战是炎帝和黄帝之间发生的战争,排除B项;牧野之战是武王灭商的决定性战役,排除C项;巨鹿之战是项羽率领数万楚军同秦名将章邯、王离所率四十万秦军主力在巨鹿进行的一场重大决战性战役,排除D项。故选A项。

4.C

【详解】根据材料“山西省简称“晋”、山东省简称“鲁”、陕西省简称“秦”可得出“鲁”是中国春秋时国名,在山东省南部,都城在今曲阜,周武王封其弟周公旦于鲁,晋国是周武王时期分封的姬姓诸侯国,也是春秋五霸之一,秦是战国时期的诸侯国之一,是战国七雄之一,经过分析这三个省份的简称都与西周建立后实行的分封制有关,C项正确;郡县制是秦朝在地方管理上采取的措施,排除A项;禅让制是尧舜禹上古时期,排除B项;世袭制从夏朝开始,排除D项。故选C项。

5.D

【详解】据题干“周天子可以享用九鼎,诸侯只可用七鼎。但春秋时,郑庄公却享用九鼎,以后一些诸侯竞相仿效”和所学知识可知,按照西周时的规定,九鼎只能周天子享用,但春秋时期诸侯享用九鼎,说明这说明王室的衰微、诸侯势力的崛起,D项正确;诸侯争霸战争频发,这反映了周王室衰弱,分封制逐步瓦解,排除A项;周王室的统治力大减,但是诸侯没有完全取代周天子的地位,排除B项;材料反映王室衰微,诸侯国势力崛起,而不是各诸侯国的势力逐渐衰落,排除C项。故选D项。

6.B

【详解】依据所学知识可知,公元前221年,秦始皇统一中国,秦始皇为了巩固统一,加强中央集权,采取了一系列重要的措施:统一文字、统一货币、统一度量衡、统一车辆和道路的宽窄等,①②④符合题意,B项正确;秦始皇没有统一语言,③不符合题意,排除ACD项。故选B项。

7.B

【详解】依据所学知识可知,秦朝建立于公元前221年,排除A项;公元前202年,刘邦称帝,国号汉,史称西汉,刘邦即汉高祖。公元9年,王莽自立为皇帝,改国号为新,西汉灭亡。公元25年,西汉皇族刘秀定都洛阳,史称东汉,刘秀就是光武帝。公元220年曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,国号魏,定都洛阳,东汉结束。因此,年代尺上的括号内分别应该填入西汉、东汉,B项正确;春秋战国是公元前770年-公元前221年,排除C项;三国鼎立形成于公元222年,西晋建立于公元266年,排除D项。故选B项。

8.D

【详解】结合所学内容可知,青城山是道教名山,白马寺是佛教名寺,所以所代表的宗教分别是道教和佛教,与拜上帝教、喇嘛教、基督教、伊斯兰教等宗教无关,D项正确,排除ABC项。故选D项。

9.D

【详解】结合所学知识可知,公元200年,曹操和袁绍的军队在官渡展开决战。曹操采取声东击西.各个击破的战术,迅速歼灭袁绍军队的主力,为以后统一北方打下基础。D项正确;巨鹿之战是项羽以少胜多大败秦军主力的战役,排除A项;赤壁之战,是指东汉末年孙权、刘备联军在长江赤壁一带大破曹操大军的战役,排除B项;牧野之战,是武王伐纣的决胜战,排除C项。故选D项。

10.D

【详解】根据所学知识,苻坚汉文化修养很高,任用汉人王猛为丞相,锐意改革,提倡儒学,整顿吏治,加强集权,那时前秦境内胡汉之间的对立和矛盾有所缓和,D项正确;材料不能反映官员选拔,排除A项;材料没有体现实现了国家的统一,排除B项;儒家思想体系完善于三国两晋南北朝的“纳礼入律”,完成于到唐朝的“礼法合一”,排除C项。故选D项。

11.(1)铁制农具和牛耕的使用。

(2)提倡以农为本,要求各级官吏关心农桑,进一步减轻赋税和徭役,把田赋降到三十税一。

(3)现象:江南地区得到开发;耕地面积扩大,荒地被开垦出来;农业和手工业发展。原因:北方人民为躲避战乱南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,江南地区自然条件优越。

(4)生产工具的革新;统治者重视;政府合理的政策等。

【详解】(1)标志:根据所学知识,春秋后期,铁制农具和牛耕出现和使用,是春秋时期农业生产水平提高的重要标志。

(2)措施:根据所学知识,汉武帝提倡以农为本,重视发展农业生产,要求官吏重农桑,减赋税,把田赋降到三十税一,重视兴修水利。

(3)现象:根据所学知识,材料三反映了江南地区得到开发;耕地面积扩大,荒地被开垦出来;农业和手工业发展。

原因:根据所学知识,该现象出现的原因是北方人民为躲避战乱南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,江南地区自然条件优越。

(4)因素:根据所学知识,农业发展和生产工具、生产技术、人口布局、水利设施、统治者重视程度、朝廷的政策等因素有关。

12.(1)废除贵族的世袭特权;秦国通过商鞅变法国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国。

(2)北魏孝文帝改革;促进了民族交融,增强了北魏的实力。

(3)都顺应了历史发展的潮流,都促进了经济的发展,都遇到了守旧势力的反对和阻碍,都巩固了政权。

【详解】(1)措施:根据所学知识,商鞅变法中推行的措施有废除贵族的世袭特权,触动了贵族的利益,所以“宗室贵戚多怨望者”。

原因:根据材料二“道不拾遗,民不妄取”说明秦国通过商鞅变法国力大为增强,而“兵革大强”说明商鞅变法提高了军队的战斗力,所以“诸侯畏惧”秦国的原因是秦国通过商鞅变法国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国。

(2)改革:根据材料三“南北朝时期,中国民族观念经过民族冲突与交融的长期实践,产生了巨大进步。特别是他在统治范围内雷厉风行推行汉化,使得一大批少数民族与汉族在政治、经济、文化发展水平上基本不存在差别”,结合所学知识,南北朝时期,北魏孝文帝进行改革,推行了一系列汉化措施,促进了民族融合。所以材料三所述内容孝文帝改革有关。

作用:结合所学知识可知,孝文帝改革促进了民族交融,增强了北魏的实力。

(3)相同点:结合所学知识可知,商鞅变法确立了新兴地主阶级统治,孝文帝改革促进了民族交融,所以两次改革都顺应了历史发展的潮流;商鞅变法促进了秦国综合国力的提高,孝文帝改革促进了北魏社会的发展,所以两次改革都促进了经济的发展,都巩固了政权。而商鞅变法收到了守旧贵族的反对,孝文帝改革也遭受鲜卑旧贵族的反对,所以两次改革遇到了守旧势力的反对和阻碍。

13.(1)文字:甲骨文;人物:蔡伦;“书圣”:王羲之。

(2)局面:百家争鸣。

(3)作者:司马迁;体例:纪传体通史。

(4)做法:取其精华,去其糟粕;积极宣传和弘扬中华优秀传统文化;践行和创新中华优秀传统文化等。

【详解】(1)文字:根据所学知识可知,甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响。人物:根据所学知识可知,东汉时蔡伦改进了造纸术,使纸的质量大大提高,成为人们广泛使用的书写材料。“书圣”:根据所学知识可知,王羲之是东晋时期著名书法家,有“书圣”之称,他的代表作《兰亭集序》被誉为“天下第一行书”。

(2)局面:根据所学知识可知,战国时期,学术思想领域非常活跃,各学派之间展开激烈的辩论,相互抨击;同时又相互影响,取长补短,这一思想文化的繁荣局面,历史上称为百家争鸣。

(3)作者:根据所学可知,西汉史学家司马迁所著的《史记》,是我国第一部纪传体通史。体例:根据所学可知,《史记》是我国第一部纪传体通史,记载了从传说中的黄帝到汉武帝时期的历史。

(4)做法:开放性回答,言之有理即可。从传承、弘扬、创新等角度作答,如传承中华传统文化要取其精华,去其糟粕;积极宣传和弘扬中华优秀传统文化;践行和创新中华优秀传统文化等。

答案第4页,共4页

答案第3页,共4页

(50分)

一、选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分。在每题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.获取有效信息是历史学习的重要方法之一。符合“距今约70万—20万年”“会使用天然火”“能打制石器”三个信息的古人类是( )

A.元谋人 B.蓝田人 C.北京人 D.山顶洞人

2.距今10000年左右,我国出现了最早的人工栽培的农作物。栽培稻的最早起源地在( )

A.长江中下游 B.辽河中下游 C.北京周口店 D.辽宁红山

3.图示法是学习历史的好方法。下图中“?”处应该填写的战役名称是( )

A.涿鹿之战 B.阪泉之战 C.牧野之战 D.巨鹿之战

4.山西省简称“晋”、山东省简称“鲁”、陕西省简称“秦”。这些省的简称与周朝哪一项政治制度有渊源( )

A.郡县制 B.禅让制 C.分封制 D.世袭制

5.按照西周时的规定,周天子可以享用九鼎,诸侯只可用七鼎。但春秋时,郑庄公却享九鼎,以后一些诸侯竞相效仿。这种情况反映出( )

A.诸侯争霸强化了分封制 B.诸侯完全取代周天子的地位

C.各诸侯国的势力逐渐衰落 D.诸侯国势力崛起,王室衰微

6.秦始皇兼并六国完成统一大业,为了适应国家统一的需要,秦始皇推行一系列巩固统一的措施,其中有( )

①统一文字 ②统一货币 ③统一语言 ④统一车辆和道路的宽窄

A.②③④ B.①②④ C.①③④ D.①②③④

7.年代尺有助于历史记忆。下图所示年代尺上的括号内分别应该填入( )

A.秦、汉 B.西汉、东汉 C.春秋、战国 D.三国、西晋

8.东汉末年,民众对精神寄托的渴求和统治者的大力扶植,为宗教的兴起和传入提供了条件。下列建筑于东汉时期兴起和传播,他们所代表的宗教分别是( )

A.拜上帝教、喇嘛教 B.基督教、天主教

C.伊斯兰教、东正教 D.道教、佛教

9.小史同学在学习某部分内容时,做了如下笔记,可见,他正在学习( )

东汉末年,北方最大的军阀袁绍率10万精兵南下攻打曹操,企图一举消灭曹操。当时,曹操实力相对较弱,只率了2万主力迎敌。最后,曹操采用声东击西、各个击破的战术打败了袁军,奠定了统一北方的基础。

A.巨鹿之战 B.赤壁之战

C.牧野之战 D.官渡之战

10.十六国时期,氐族贵族深受汉族文明影响,皇帝苻坚汉文化修养很高。他任用汉人王猛为相,锐意改革;还大力提倡儒学:“行礼于辟雍,祀先师孔子”,前秦政权出现“英儒毕集”局面。苻坚的作法( )

A.改革了官员选拔制度 B.实现了国家的统一

C.完善了儒家思想体系 D.有利于民族间融合

二、材料解析题(本大题共2小题,每小题11分,共22分)

11.阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二 汉景帝说:“农,天下之本也。黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣……令郡国务劝农桑。”

材料三 江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝锦布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(1)根据材料一,概述春秋时期农业生产力水平提高的重要标志。

(2)根据材料二并结合所学知识,汉景帝采取的哪些措施体现了其“农,天下之本”的思想?

(3)材料三反映了江南地区的什么历史现象?结合所学知识,分析该现象出现的原因。

(4)根据上述材料,指出农业的发展与哪些因素息息相关?

12.改革是一个国家和民族进步的不竭动力。阅读下列材料,回答问题。

材料一 商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。

——《史记·商君列传》

材料二 商君治秦,……期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。

——《战国策·秦策一》

材料三 南北朝时期,中国民族观念经过民族冲突与交融的长期实践,产生了巨大进步。特别是他在统治范围内雷厉风行推行汉化,使得一大批少数民族与汉族在政治、经济、文化发展水平上基本不存在差别,同时奠定了隋唐政权处理民族关系的思想基础,为执行更开放的民族政策、更大范围内的民族交融提供了经验。

(1)材料一中秦国“宗室贵戚多怨望者”与变法中的哪条措施的实行有着直接关系?阅读材料二并结合所学知识,分析“诸侯畏惧”秦国的原因是什么?

(2)结合所学知识,判断材料三所述内容与哪次改革有关?并说明此次改革的作用。

(3)根据上述材料并结合所学知识,概括两次改革的相同点(两点即可)。

三、探究题(本大题共1小题,共8分)

13.中华文化博大精深,源远流长,延绵不断。请你结合所学知识,探究下面问题。

(1)文字是文化的基本载体,记载了文化发展的历史轨迹和丰富成果。我国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字是什么?东汉时谁改进造纸术,使纸成为人们广泛使用的书写材料?东汉以后书法成为一种艺术,哪位书法家有“书圣”的美誉?

(2)春秋战国时期出现的思想文化的繁荣局面被称为什么?

(3)史学名著《史记》的作者是谁?这部史书的体例是什么?

(4)青少年应该为促进文化发展做贡献,作为现代人应该如何对待传统文化?

试卷第4页,共4页

1.C

【详解】依据题干“距今约70万—20万年”“会使用天然火”“能打制石器”信息并结合所学可知,北京人距今约70万—20万年前,会使用天然火,能打制石器,C项正确;元谋人距今约170万年前,早于题目要求的70万—20万年,排除A项;蓝田人距今约70万—115万年前,排除B项;山顶洞人距今约3万年前,会人工取火,排除D项。故选C项。

2.A

【详解】距今约10000年左右,我国出现了最早的人工栽培的农作物。长江流域是世界最早栽培人工稻的起源地,黄河流域是栽培粟和黍的最早起源地。A项正确;BCD项三个区域并不是最早种植水稻的,排除BCD项。故选A项。

3.A

【详解】根据所学知识,由图片信息“黄帝”、“炎帝”、“蚩尤”可知,黄帝联合一些部落,在阪泉与炎帝展开一场大规模的战争,最后炎帝失败,归顺黄帝,两大部落结成联盟,后来,炎黄部落与东方的蚩尤部落在涿鹿激战,黄帝部落运用能辨明方向的指南车,在战鼓的激励下冲锋陷阵,最终打败蚩尤,势力和声望大增,黄帝被推举为部落联盟首领,A项正确;阪泉之战是炎帝和黄帝之间发生的战争,排除B项;牧野之战是武王灭商的决定性战役,排除C项;巨鹿之战是项羽率领数万楚军同秦名将章邯、王离所率四十万秦军主力在巨鹿进行的一场重大决战性战役,排除D项。故选A项。

4.C

【详解】根据材料“山西省简称“晋”、山东省简称“鲁”、陕西省简称“秦”可得出“鲁”是中国春秋时国名,在山东省南部,都城在今曲阜,周武王封其弟周公旦于鲁,晋国是周武王时期分封的姬姓诸侯国,也是春秋五霸之一,秦是战国时期的诸侯国之一,是战国七雄之一,经过分析这三个省份的简称都与西周建立后实行的分封制有关,C项正确;郡县制是秦朝在地方管理上采取的措施,排除A项;禅让制是尧舜禹上古时期,排除B项;世袭制从夏朝开始,排除D项。故选C项。

5.D

【详解】据题干“周天子可以享用九鼎,诸侯只可用七鼎。但春秋时,郑庄公却享用九鼎,以后一些诸侯竞相仿效”和所学知识可知,按照西周时的规定,九鼎只能周天子享用,但春秋时期诸侯享用九鼎,说明这说明王室的衰微、诸侯势力的崛起,D项正确;诸侯争霸战争频发,这反映了周王室衰弱,分封制逐步瓦解,排除A项;周王室的统治力大减,但是诸侯没有完全取代周天子的地位,排除B项;材料反映王室衰微,诸侯国势力崛起,而不是各诸侯国的势力逐渐衰落,排除C项。故选D项。

6.B

【详解】依据所学知识可知,公元前221年,秦始皇统一中国,秦始皇为了巩固统一,加强中央集权,采取了一系列重要的措施:统一文字、统一货币、统一度量衡、统一车辆和道路的宽窄等,①②④符合题意,B项正确;秦始皇没有统一语言,③不符合题意,排除ACD项。故选B项。

7.B

【详解】依据所学知识可知,秦朝建立于公元前221年,排除A项;公元前202年,刘邦称帝,国号汉,史称西汉,刘邦即汉高祖。公元9年,王莽自立为皇帝,改国号为新,西汉灭亡。公元25年,西汉皇族刘秀定都洛阳,史称东汉,刘秀就是光武帝。公元220年曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,国号魏,定都洛阳,东汉结束。因此,年代尺上的括号内分别应该填入西汉、东汉,B项正确;春秋战国是公元前770年-公元前221年,排除C项;三国鼎立形成于公元222年,西晋建立于公元266年,排除D项。故选B项。

8.D

【详解】结合所学内容可知,青城山是道教名山,白马寺是佛教名寺,所以所代表的宗教分别是道教和佛教,与拜上帝教、喇嘛教、基督教、伊斯兰教等宗教无关,D项正确,排除ABC项。故选D项。

9.D

【详解】结合所学知识可知,公元200年,曹操和袁绍的军队在官渡展开决战。曹操采取声东击西.各个击破的战术,迅速歼灭袁绍军队的主力,为以后统一北方打下基础。D项正确;巨鹿之战是项羽以少胜多大败秦军主力的战役,排除A项;赤壁之战,是指东汉末年孙权、刘备联军在长江赤壁一带大破曹操大军的战役,排除B项;牧野之战,是武王伐纣的决胜战,排除C项。故选D项。

10.D

【详解】根据所学知识,苻坚汉文化修养很高,任用汉人王猛为丞相,锐意改革,提倡儒学,整顿吏治,加强集权,那时前秦境内胡汉之间的对立和矛盾有所缓和,D项正确;材料不能反映官员选拔,排除A项;材料没有体现实现了国家的统一,排除B项;儒家思想体系完善于三国两晋南北朝的“纳礼入律”,完成于到唐朝的“礼法合一”,排除C项。故选D项。

11.(1)铁制农具和牛耕的使用。

(2)提倡以农为本,要求各级官吏关心农桑,进一步减轻赋税和徭役,把田赋降到三十税一。

(3)现象:江南地区得到开发;耕地面积扩大,荒地被开垦出来;农业和手工业发展。原因:北方人民为躲避战乱南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,江南地区自然条件优越。

(4)生产工具的革新;统治者重视;政府合理的政策等。

【详解】(1)标志:根据所学知识,春秋后期,铁制农具和牛耕出现和使用,是春秋时期农业生产水平提高的重要标志。

(2)措施:根据所学知识,汉武帝提倡以农为本,重视发展农业生产,要求官吏重农桑,减赋税,把田赋降到三十税一,重视兴修水利。

(3)现象:根据所学知识,材料三反映了江南地区得到开发;耕地面积扩大,荒地被开垦出来;农业和手工业发展。

原因:根据所学知识,该现象出现的原因是北方人民为躲避战乱南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,江南地区自然条件优越。

(4)因素:根据所学知识,农业发展和生产工具、生产技术、人口布局、水利设施、统治者重视程度、朝廷的政策等因素有关。

12.(1)废除贵族的世袭特权;秦国通过商鞅变法国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国。

(2)北魏孝文帝改革;促进了民族交融,增强了北魏的实力。

(3)都顺应了历史发展的潮流,都促进了经济的发展,都遇到了守旧势力的反对和阻碍,都巩固了政权。

【详解】(1)措施:根据所学知识,商鞅变法中推行的措施有废除贵族的世袭特权,触动了贵族的利益,所以“宗室贵戚多怨望者”。

原因:根据材料二“道不拾遗,民不妄取”说明秦国通过商鞅变法国力大为增强,而“兵革大强”说明商鞅变法提高了军队的战斗力,所以“诸侯畏惧”秦国的原因是秦国通过商鞅变法国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国。

(2)改革:根据材料三“南北朝时期,中国民族观念经过民族冲突与交融的长期实践,产生了巨大进步。特别是他在统治范围内雷厉风行推行汉化,使得一大批少数民族与汉族在政治、经济、文化发展水平上基本不存在差别”,结合所学知识,南北朝时期,北魏孝文帝进行改革,推行了一系列汉化措施,促进了民族融合。所以材料三所述内容孝文帝改革有关。

作用:结合所学知识可知,孝文帝改革促进了民族交融,增强了北魏的实力。

(3)相同点:结合所学知识可知,商鞅变法确立了新兴地主阶级统治,孝文帝改革促进了民族交融,所以两次改革都顺应了历史发展的潮流;商鞅变法促进了秦国综合国力的提高,孝文帝改革促进了北魏社会的发展,所以两次改革都促进了经济的发展,都巩固了政权。而商鞅变法收到了守旧贵族的反对,孝文帝改革也遭受鲜卑旧贵族的反对,所以两次改革遇到了守旧势力的反对和阻碍。

13.(1)文字:甲骨文;人物:蔡伦;“书圣”:王羲之。

(2)局面:百家争鸣。

(3)作者:司马迁;体例:纪传体通史。

(4)做法:取其精华,去其糟粕;积极宣传和弘扬中华优秀传统文化;践行和创新中华优秀传统文化等。

【详解】(1)文字:根据所学知识可知,甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响。人物:根据所学知识可知,东汉时蔡伦改进了造纸术,使纸的质量大大提高,成为人们广泛使用的书写材料。“书圣”:根据所学知识可知,王羲之是东晋时期著名书法家,有“书圣”之称,他的代表作《兰亭集序》被誉为“天下第一行书”。

(2)局面:根据所学知识可知,战国时期,学术思想领域非常活跃,各学派之间展开激烈的辩论,相互抨击;同时又相互影响,取长补短,这一思想文化的繁荣局面,历史上称为百家争鸣。

(3)作者:根据所学可知,西汉史学家司马迁所著的《史记》,是我国第一部纪传体通史。体例:根据所学可知,《史记》是我国第一部纪传体通史,记载了从传说中的黄帝到汉武帝时期的历史。

(4)做法:开放性回答,言之有理即可。从传承、弘扬、创新等角度作答,如传承中华传统文化要取其精华,去其糟粕;积极宣传和弘扬中华优秀传统文化;践行和创新中华优秀传统文化等。

答案第4页,共4页

答案第3页,共4页

同课章节目录