四川省南充市2023-2024学年高一上学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 四川省南充市2023-2024学年高一上学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 238.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-24 20:06:25 | ||

图片预览

文档简介

南充市2023-2024学年高一上学期期末考试

历史试题

(考试时间:75分钟;满分:100分)

注意事项:

1.本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分。第Ⅰ卷为选择题,第Ⅱ卷为非选择题。

2.必须使用2B铅笔在答题卡上将选择题所选答案对应的标点涂黑。

3.必须使用0.5毫米黑色墨迹签字笔在答题卡上将第Ⅱ卷的答题内容书写在题目所指示的答题区域内,答在试题卷上无效。

第Ⅰ卷选择题部分(共45分)

一、选择题:(每小题3分,共45分,下列各题的四个备选项中只有一个是正确的)

1.孔子说:“周监于二代,郁郁乎文哉,吾从周”。王莽篡汉后,按照《周礼》描述恢复了西周的井田制。北宋张载说:“为政不法三代者,终苟道也。”这反映了

A.西周制度影响深远 B.西周的井田制延续到了后世

C.儒家学者思想保守 D.西周制度是当时最好的制度

2.春秋时期,周襄王娶狄女为妻,甚至立为王后;晋献公在娶狄女为妻后,又娶戎女骊姬及其妹妹为妻;晋文公重耳曾出逃于狄,娶狄女季槐为妻。这可用来说明春秋时期

A.礼崩乐坏,人伦尽毁 B.华夷通婚,民族交融

C.美美与共,和谐共生 D.包容开放,华夏认同

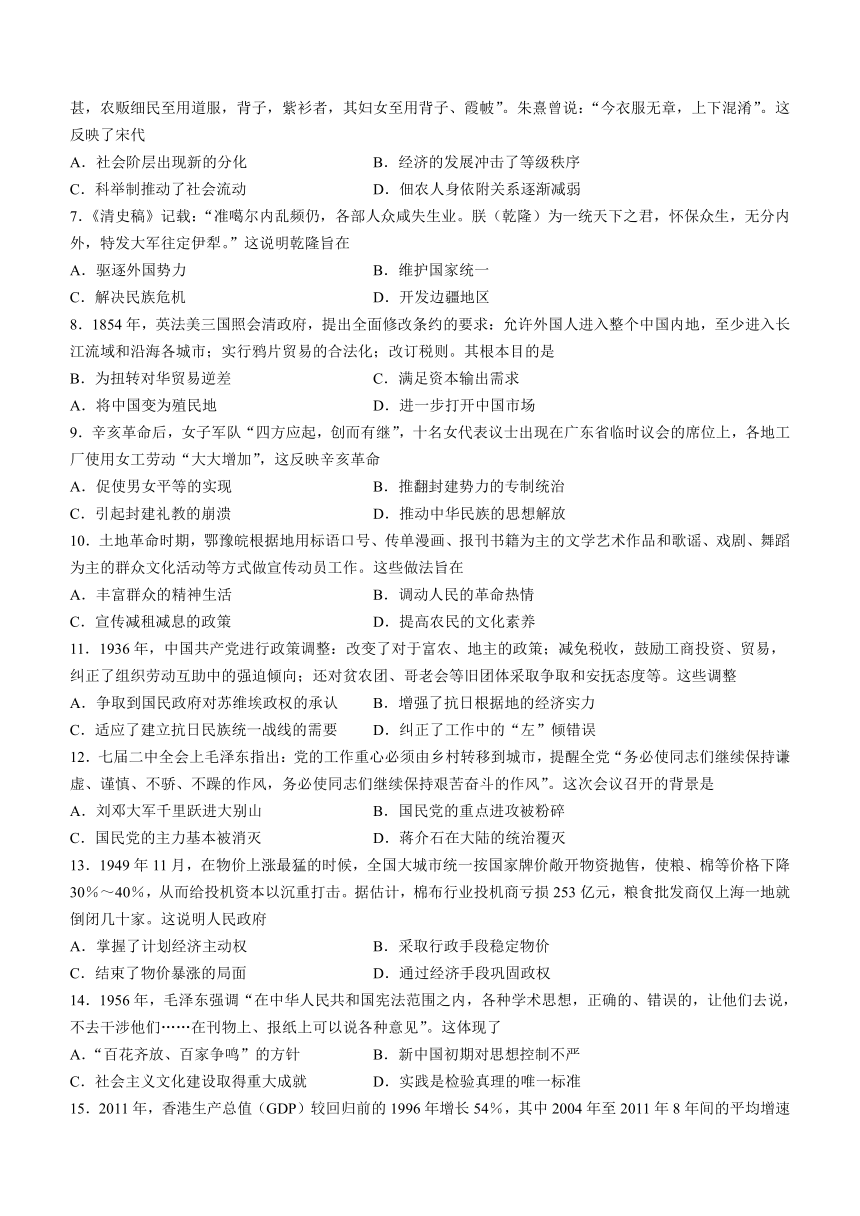

3.小史同学研究中国古代史,选择了秦、西汉、唐三幅形势图,如下图所示,他研究的主题是

A.国家统一推动了边疆社会发展 B.专制集权制的确立和完善

C.统一多民族国家的形成和发展 D.东亚文明圈的形成与扩大

4.唐初,因“中书出诏令,门下掌封驳,日有争论,纷纭不决”,唐高祖时期,在门下省设政事堂,“故使两省先于政事堂议定,然后奏闻”。政事堂的设立

A.加强了君主专制 B.提高了工作效率

C.消除了政治纠纷 D.改变了权力结构

5.辽朝在契丹部落保留传统的部落会议处理官员的失职渎职案件,在原渤海国地区则采用渤海国原有的行政监察制度,在新征服的广大汉族地区则实行中原王朝的监察制度,这表明辽朝监察制度的特点是

A.混乱无序 B.多元一体 C.因俗而治 D.官分南北

6.南宋宰相梁克家说:福州地区自缙绅而下“衣服递有等级,不敢略有陵躐”,三十年后“渐失等威,近岁尤甚,农贩细民至用道服,背子,紫衫者,其妇女至用背子、霞帔”。朱熹曾说:“今衣服无章,上下混淆”。这反映了宋代

A.社会阶层出现新的分化 B.经济的发展冲击了等级秩序

C.科举制推动了社会流动 D.佃农人身依附关系逐渐减弱

7.《清史稿》记载:“准噶尔内乱频仍,各部人众咸失生业。朕(乾隆)为一统天下之君,怀保众生,无分内外,特发大军往定伊犁。”这说明乾隆旨在

A.驱逐外国势力 B.维护国家统一

C.解决民族危机 D.开发边疆地区

8.1854年,英法美三国照会清政府,提出全面修改条约的要求:允许外国人进入整个中国内地,至少进入长江流域和沿海各城市;实行鸦片贸易的合法化;改订税则。其根本目的是

B.为扭转对华贸易逆差 C.满足资本输出需求

A.将中国变为殖民地 D.进一步打开中国市场

9.辛亥革命后,女子军队“四方应起,创而有继”,十名女代表议士出现在广东省临时议会的席位上,各地工厂使用女工劳动“大大增加”,这反映辛亥革命

A.促使男女平等的实现 B.推翻封建势力的专制统治

C.引起封建礼教的崩溃 D.推动中华民族的思想解放

10.土地革命时期,鄂豫皖根据地用标语口号、传单漫画、报刊书籍为主的文学艺术作品和歌谣、戏剧、舞蹈为主的群众文化活动等方式做宣传动员工作。这些做法旨在

A.丰富群众的精神生活 B.调动人民的革命热情

C.宣传减租减息的政策 D.提高农民的文化素养

11.1936年,中国共产党进行政策调整:改变了对于富农、地主的政策;减免税收,鼓励工商投资、贸易,纠正了组织劳动互助中的强迫倾向;还对贫农团、哥老会等旧团体采取争取和安抚态度等。这些调整

A.争取到国民政府对苏维埃政权的承认 B.增强了抗日根据地的经济实力

C.适应了建立抗日民族统一战线的需要 D.纠正了工作中的“左”倾错误

12.七届二中全会上毛泽东指出:党的工作重心必须由乡村转移到城市,提醒全党“务必使同志们继续保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风,务必使同志们继续保持艰苦奋斗的作风”。这次会议召开的背景是

A.刘邓大军千里跃进大别山 B.国民党的重点进攻被粉碎

C.国民党的主力基本被消灭 D.蒋介石在大陆的统治覆灭

13.1949年11月,在物价上涨最猛的时候,全国大城市统一按国家牌价敞开物资抛售,使粮、棉等价格下降30%~40%,从而给投机资本以沉重打击。据估计,棉布行业投机商亏损253亿元,粮食批发商仅上海一地就倒闭几十家。这说明人民政府

A.掌握了计划经济主动权 B.采取行政手段稳定物价

C.结束了物价暴涨的局面 D.通过经济手段巩固政权

14.1956年,毛泽东强调“在中华人民共和国宪法范围之内,各种学术思想,正确的、错误的,让他们去说,不去干涉他们……在刊物上、报纸上可以说各种意见”。这体现了

A.“百花齐放、百家争鸣”的方针 B.新中国初期对思想控制不严

C.社会主义文化建设取得重大成就 D.实践是检验真理的唯一标准

15.2011年,香港生产总值(GDP)较回归前的1996年增长54%,其中2004年至2011年8年间的平均增速达5%,是同期其他发达经济体平均值的两倍,人均GDP也升到3.4万美元的历史新高。这说明了

A.祖国统一大业迈出重要一步 B.“九二共识”具有强大的生命力

C.香港经济发展水平领先世界 D.“一国两制”加速了香港的发展

第Ⅱ卷 非选择题部分(共55分)

二、材料解析题:(第16题25分、第17题18分、第18题12分;共55分)

16.阅读材料,回答下列问题。(25分)

材料一 不同历史时期,选官的方式不同。西周时期世袭的卿大夫按照声望和资历来担任官职,并享有一定的采邑收入。战国时期商鞅打破传统的选官制度,按军功大小授予官位。汉武帝继位后,下诏让天下的诸侯让一些高官推举贤良方正……在这一次举贤良方正中间汉武帝发现了董仲舒。

——摘编自向仕碧《对古代选官制度变迁的认识》

材料二 汉末社会动荡,“人口流移,考详无地”,察举制所依赖的乡里清议失去了社会基础。当时,选官多操纵在地方大族名士手中。他们交结朋党,严重干扰了人才选拔。曹操开始尝试新的选人方法。曹丕继任魏王后,采纳吏部尚书陈群的建议,颁行九品中正制。

——摘编自《中外历史纲要(上)》

材料三 此制用意,在用一个客观的考试标准,来不断的挑选社会上的优秀分子,使之参与国家的政治。此制的另一优点,在使应试者怀牒自举,公开竞选,可以免去汉代察举制必经地方政权之选择。在此制度下,可以根本消融社会阶级之存在,可以促进全社会文化之向上,可以培植全国人民对政治之兴味而提高其爱国心,可以团结全国各地域于一个中央之统治。

——摘编自钱穆《国史大纲》

(1)根据材料一,分别指出西周、战国、西汉的选官制度。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析九品中正制产生的背景及其选官标准。(8分)

(3)根据材料三并结合所学知识,简要评价“此制”的影响。(6分)

(4)综合上述材料,简析我国古代选官制度演变的趋势。(5分)

17.阅读材料,回答下列问题。(18分)

材料一 新中国成立之时,正是以美国为首的资本主义阵营与以苏联为首的社会主义阵营形成并对立的时期。当时中国出于经济建设、外交便利及国家安全方面的考虑,采取了“一边倒”的外交政策,在工业化道路的选择上也必然趋附于苏联的优先发展重工业道路。此外,新中国成立初期所处的环境跟苏联成立时相似,而且苏联的工业化模式使苏联迅速地从落后的农业国转变为强大的工业国。

——摘编自林捷燕、《新中国“一五”计划的工业强国梦探讨》

材料二 改革开放后三十年,我国的工业化道路转变,国家扶持轻工业,调整和改造重工业,增强重工业为轻工业服务的功能。轻工业的迅速增长,使经济繁荣,消费品市场丰富,工业发展也更加注重市场机制的作用。十一届三中全会后,乡镇企业蓬勃发展,带动了农村的工业化,1996年,全国乡镇企业数量已由1980年的75.8万个增加到756.4万个。国家不断扩大开放,积极利用外资、引进先进技术和管理经验、鼓励出口贸易。通过改革开放,发展了一批“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”的新型工业。

——摘编自刘欣《我国改革开放前后工业化道路的选择》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析一五计划优先发展重工业的原因。(8分)

(2)根据材料一二并结合所学知识,比较改革开放前后我国工业发展的不同。(10分)

18.阅读材料,回答下列问题。(12分)

材料 中国近代史既是一部中华民族的屈辱史,也是一部救亡图存的爱国斗争史。在这段历史中,中国各阶级、各阶层爱国仁人志士,为捍卫民族的独立,争取民族的进步,进行了不屈不挠的探索和抗争。中国近代爱国主义思想的内涵包括:反对外国侵略的思想;反对封建主义的思想;复兴建设祖国的思想。正是这种爱国主义精神汇成的力量,使中国没有彻底沦为殖民地,并最终取得了救亡图存的胜利,步入社会主义的康庄大道。

——摘编自黄长义《中国近代爱国主义的三个主要问题》

根据材料,围绕“爱国主义”拟定一个论题,并结合中国近代史相关史实予以论证。(要求:论题明确,史论结合,论证充分,逻辑清晰)

南充市2023-2024学年高一上学期期末考试

历史试题参考答案及评分意见

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 A B C B C B B D D B C C D A D

二、非选择题

16.(1)选官制度:西周——世袭制;战国——军功爵制;汉——察举制(6分)

(2)背景:战乱导致士大夫流离;世家大族对官吏选拔的垄断;两汉乡里评议的传统;察举制的弊端;维护地主阶级利益的需要;(6分)选官标准:家世;道德;才能。(2分)

(3)影响:积极:增强了社会阶层的流动性;扩大了统治基础;提高了官员的文化素质;加强了中央集权;推动了儒家思想和文化的传承;对西方文官制度的形成产生了较大影响;(4分)消极:过于重才而忽视了品德;官本位思想影响深远;八股取士禁锢人们的思想,压抑了科学技术的进步。(2分)

(4)趋势:选拔主导权日益集中到中央;选拔标准由家世门第、财产等级等演变为学识、才能等;选拔方式由血缘、推荐、地方评论及品评演变为考试;选官范围逐渐扩大。(5分)

17.(1)原因:巩固新生政权和发展经济的需要;加强国防建设(或帝国主义的威胁);重工业基础薄弱;借鉴苏联的经验和模式;外交政策倒向苏联;近代以来中国经济发展思想的传承。(8分)

(2)不同:改革开放前优先发展重工业,改革开放后调整结构,扶持轻工业;改革开放前主要服务于国家战略,改革开放后注重满足市场需要(或改革开放前由计划机制主导,改革开放后注重市场机制的作用);改革开放前发展主要在城市,改革开放后农村工业发展起来;改革开放前较为封闭,改革开放后注重引进来和走出去;改革开放前粗放式发展,改革开放后可持续发展。(10分)

18.论题:爱国主义是近代中国各阶层争取民族独立的不竭动力。(3分)

阐释:半殖民地半封建的近代中国在探索救国救民的道路上,爱国主义是激励中国人民的强大精神动力。地主阶级自救的洋务运动,开启了中国的近代化;义和团运动等自发的爱国精神,展现了中华民族不畏强暴、英勇斗争的精神。面对列强的瓜分狂潮,资产阶级以救亡图存为宗旨,学习西方民主制度来实现民族独立;新文化运动唤起人们的民族觉悟和爱国精神,五四运动激发了中国人自觉的爱国主义;抗日战争推动爱国主义达到高潮,是近代以来中国抗击外敌入侵所取得的第一次完全胜利;共产党人是最彻底的爱国者,以爱国主义精神凝聚人民力量,推翻三座大山实现了民族独立和人民解放。综上所述,在近代中国人民不断探索救国出路中,爱国主义始终是争取民族独立的不竭动力。(9分)

历史试题

(考试时间:75分钟;满分:100分)

注意事项:

1.本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分。第Ⅰ卷为选择题,第Ⅱ卷为非选择题。

2.必须使用2B铅笔在答题卡上将选择题所选答案对应的标点涂黑。

3.必须使用0.5毫米黑色墨迹签字笔在答题卡上将第Ⅱ卷的答题内容书写在题目所指示的答题区域内,答在试题卷上无效。

第Ⅰ卷选择题部分(共45分)

一、选择题:(每小题3分,共45分,下列各题的四个备选项中只有一个是正确的)

1.孔子说:“周监于二代,郁郁乎文哉,吾从周”。王莽篡汉后,按照《周礼》描述恢复了西周的井田制。北宋张载说:“为政不法三代者,终苟道也。”这反映了

A.西周制度影响深远 B.西周的井田制延续到了后世

C.儒家学者思想保守 D.西周制度是当时最好的制度

2.春秋时期,周襄王娶狄女为妻,甚至立为王后;晋献公在娶狄女为妻后,又娶戎女骊姬及其妹妹为妻;晋文公重耳曾出逃于狄,娶狄女季槐为妻。这可用来说明春秋时期

A.礼崩乐坏,人伦尽毁 B.华夷通婚,民族交融

C.美美与共,和谐共生 D.包容开放,华夏认同

3.小史同学研究中国古代史,选择了秦、西汉、唐三幅形势图,如下图所示,他研究的主题是

A.国家统一推动了边疆社会发展 B.专制集权制的确立和完善

C.统一多民族国家的形成和发展 D.东亚文明圈的形成与扩大

4.唐初,因“中书出诏令,门下掌封驳,日有争论,纷纭不决”,唐高祖时期,在门下省设政事堂,“故使两省先于政事堂议定,然后奏闻”。政事堂的设立

A.加强了君主专制 B.提高了工作效率

C.消除了政治纠纷 D.改变了权力结构

5.辽朝在契丹部落保留传统的部落会议处理官员的失职渎职案件,在原渤海国地区则采用渤海国原有的行政监察制度,在新征服的广大汉族地区则实行中原王朝的监察制度,这表明辽朝监察制度的特点是

A.混乱无序 B.多元一体 C.因俗而治 D.官分南北

6.南宋宰相梁克家说:福州地区自缙绅而下“衣服递有等级,不敢略有陵躐”,三十年后“渐失等威,近岁尤甚,农贩细民至用道服,背子,紫衫者,其妇女至用背子、霞帔”。朱熹曾说:“今衣服无章,上下混淆”。这反映了宋代

A.社会阶层出现新的分化 B.经济的发展冲击了等级秩序

C.科举制推动了社会流动 D.佃农人身依附关系逐渐减弱

7.《清史稿》记载:“准噶尔内乱频仍,各部人众咸失生业。朕(乾隆)为一统天下之君,怀保众生,无分内外,特发大军往定伊犁。”这说明乾隆旨在

A.驱逐外国势力 B.维护国家统一

C.解决民族危机 D.开发边疆地区

8.1854年,英法美三国照会清政府,提出全面修改条约的要求:允许外国人进入整个中国内地,至少进入长江流域和沿海各城市;实行鸦片贸易的合法化;改订税则。其根本目的是

B.为扭转对华贸易逆差 C.满足资本输出需求

A.将中国变为殖民地 D.进一步打开中国市场

9.辛亥革命后,女子军队“四方应起,创而有继”,十名女代表议士出现在广东省临时议会的席位上,各地工厂使用女工劳动“大大增加”,这反映辛亥革命

A.促使男女平等的实现 B.推翻封建势力的专制统治

C.引起封建礼教的崩溃 D.推动中华民族的思想解放

10.土地革命时期,鄂豫皖根据地用标语口号、传单漫画、报刊书籍为主的文学艺术作品和歌谣、戏剧、舞蹈为主的群众文化活动等方式做宣传动员工作。这些做法旨在

A.丰富群众的精神生活 B.调动人民的革命热情

C.宣传减租减息的政策 D.提高农民的文化素养

11.1936年,中国共产党进行政策调整:改变了对于富农、地主的政策;减免税收,鼓励工商投资、贸易,纠正了组织劳动互助中的强迫倾向;还对贫农团、哥老会等旧团体采取争取和安抚态度等。这些调整

A.争取到国民政府对苏维埃政权的承认 B.增强了抗日根据地的经济实力

C.适应了建立抗日民族统一战线的需要 D.纠正了工作中的“左”倾错误

12.七届二中全会上毛泽东指出:党的工作重心必须由乡村转移到城市,提醒全党“务必使同志们继续保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风,务必使同志们继续保持艰苦奋斗的作风”。这次会议召开的背景是

A.刘邓大军千里跃进大别山 B.国民党的重点进攻被粉碎

C.国民党的主力基本被消灭 D.蒋介石在大陆的统治覆灭

13.1949年11月,在物价上涨最猛的时候,全国大城市统一按国家牌价敞开物资抛售,使粮、棉等价格下降30%~40%,从而给投机资本以沉重打击。据估计,棉布行业投机商亏损253亿元,粮食批发商仅上海一地就倒闭几十家。这说明人民政府

A.掌握了计划经济主动权 B.采取行政手段稳定物价

C.结束了物价暴涨的局面 D.通过经济手段巩固政权

14.1956年,毛泽东强调“在中华人民共和国宪法范围之内,各种学术思想,正确的、错误的,让他们去说,不去干涉他们……在刊物上、报纸上可以说各种意见”。这体现了

A.“百花齐放、百家争鸣”的方针 B.新中国初期对思想控制不严

C.社会主义文化建设取得重大成就 D.实践是检验真理的唯一标准

15.2011年,香港生产总值(GDP)较回归前的1996年增长54%,其中2004年至2011年8年间的平均增速达5%,是同期其他发达经济体平均值的两倍,人均GDP也升到3.4万美元的历史新高。这说明了

A.祖国统一大业迈出重要一步 B.“九二共识”具有强大的生命力

C.香港经济发展水平领先世界 D.“一国两制”加速了香港的发展

第Ⅱ卷 非选择题部分(共55分)

二、材料解析题:(第16题25分、第17题18分、第18题12分;共55分)

16.阅读材料,回答下列问题。(25分)

材料一 不同历史时期,选官的方式不同。西周时期世袭的卿大夫按照声望和资历来担任官职,并享有一定的采邑收入。战国时期商鞅打破传统的选官制度,按军功大小授予官位。汉武帝继位后,下诏让天下的诸侯让一些高官推举贤良方正……在这一次举贤良方正中间汉武帝发现了董仲舒。

——摘编自向仕碧《对古代选官制度变迁的认识》

材料二 汉末社会动荡,“人口流移,考详无地”,察举制所依赖的乡里清议失去了社会基础。当时,选官多操纵在地方大族名士手中。他们交结朋党,严重干扰了人才选拔。曹操开始尝试新的选人方法。曹丕继任魏王后,采纳吏部尚书陈群的建议,颁行九品中正制。

——摘编自《中外历史纲要(上)》

材料三 此制用意,在用一个客观的考试标准,来不断的挑选社会上的优秀分子,使之参与国家的政治。此制的另一优点,在使应试者怀牒自举,公开竞选,可以免去汉代察举制必经地方政权之选择。在此制度下,可以根本消融社会阶级之存在,可以促进全社会文化之向上,可以培植全国人民对政治之兴味而提高其爱国心,可以团结全国各地域于一个中央之统治。

——摘编自钱穆《国史大纲》

(1)根据材料一,分别指出西周、战国、西汉的选官制度。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析九品中正制产生的背景及其选官标准。(8分)

(3)根据材料三并结合所学知识,简要评价“此制”的影响。(6分)

(4)综合上述材料,简析我国古代选官制度演变的趋势。(5分)

17.阅读材料,回答下列问题。(18分)

材料一 新中国成立之时,正是以美国为首的资本主义阵营与以苏联为首的社会主义阵营形成并对立的时期。当时中国出于经济建设、外交便利及国家安全方面的考虑,采取了“一边倒”的外交政策,在工业化道路的选择上也必然趋附于苏联的优先发展重工业道路。此外,新中国成立初期所处的环境跟苏联成立时相似,而且苏联的工业化模式使苏联迅速地从落后的农业国转变为强大的工业国。

——摘编自林捷燕、《新中国“一五”计划的工业强国梦探讨》

材料二 改革开放后三十年,我国的工业化道路转变,国家扶持轻工业,调整和改造重工业,增强重工业为轻工业服务的功能。轻工业的迅速增长,使经济繁荣,消费品市场丰富,工业发展也更加注重市场机制的作用。十一届三中全会后,乡镇企业蓬勃发展,带动了农村的工业化,1996年,全国乡镇企业数量已由1980年的75.8万个增加到756.4万个。国家不断扩大开放,积极利用外资、引进先进技术和管理经验、鼓励出口贸易。通过改革开放,发展了一批“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”的新型工业。

——摘编自刘欣《我国改革开放前后工业化道路的选择》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析一五计划优先发展重工业的原因。(8分)

(2)根据材料一二并结合所学知识,比较改革开放前后我国工业发展的不同。(10分)

18.阅读材料,回答下列问题。(12分)

材料 中国近代史既是一部中华民族的屈辱史,也是一部救亡图存的爱国斗争史。在这段历史中,中国各阶级、各阶层爱国仁人志士,为捍卫民族的独立,争取民族的进步,进行了不屈不挠的探索和抗争。中国近代爱国主义思想的内涵包括:反对外国侵略的思想;反对封建主义的思想;复兴建设祖国的思想。正是这种爱国主义精神汇成的力量,使中国没有彻底沦为殖民地,并最终取得了救亡图存的胜利,步入社会主义的康庄大道。

——摘编自黄长义《中国近代爱国主义的三个主要问题》

根据材料,围绕“爱国主义”拟定一个论题,并结合中国近代史相关史实予以论证。(要求:论题明确,史论结合,论证充分,逻辑清晰)

南充市2023-2024学年高一上学期期末考试

历史试题参考答案及评分意见

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 A B C B C B B D D B C C D A D

二、非选择题

16.(1)选官制度:西周——世袭制;战国——军功爵制;汉——察举制(6分)

(2)背景:战乱导致士大夫流离;世家大族对官吏选拔的垄断;两汉乡里评议的传统;察举制的弊端;维护地主阶级利益的需要;(6分)选官标准:家世;道德;才能。(2分)

(3)影响:积极:增强了社会阶层的流动性;扩大了统治基础;提高了官员的文化素质;加强了中央集权;推动了儒家思想和文化的传承;对西方文官制度的形成产生了较大影响;(4分)消极:过于重才而忽视了品德;官本位思想影响深远;八股取士禁锢人们的思想,压抑了科学技术的进步。(2分)

(4)趋势:选拔主导权日益集中到中央;选拔标准由家世门第、财产等级等演变为学识、才能等;选拔方式由血缘、推荐、地方评论及品评演变为考试;选官范围逐渐扩大。(5分)

17.(1)原因:巩固新生政权和发展经济的需要;加强国防建设(或帝国主义的威胁);重工业基础薄弱;借鉴苏联的经验和模式;外交政策倒向苏联;近代以来中国经济发展思想的传承。(8分)

(2)不同:改革开放前优先发展重工业,改革开放后调整结构,扶持轻工业;改革开放前主要服务于国家战略,改革开放后注重满足市场需要(或改革开放前由计划机制主导,改革开放后注重市场机制的作用);改革开放前发展主要在城市,改革开放后农村工业发展起来;改革开放前较为封闭,改革开放后注重引进来和走出去;改革开放前粗放式发展,改革开放后可持续发展。(10分)

18.论题:爱国主义是近代中国各阶层争取民族独立的不竭动力。(3分)

阐释:半殖民地半封建的近代中国在探索救国救民的道路上,爱国主义是激励中国人民的强大精神动力。地主阶级自救的洋务运动,开启了中国的近代化;义和团运动等自发的爱国精神,展现了中华民族不畏强暴、英勇斗争的精神。面对列强的瓜分狂潮,资产阶级以救亡图存为宗旨,学习西方民主制度来实现民族独立;新文化运动唤起人们的民族觉悟和爱国精神,五四运动激发了中国人自觉的爱国主义;抗日战争推动爱国主义达到高潮,是近代以来中国抗击外敌入侵所取得的第一次完全胜利;共产党人是最彻底的爱国者,以爱国主义精神凝聚人民力量,推翻三座大山实现了民族独立和人民解放。综上所述,在近代中国人民不断探索救国出路中,爱国主义始终是争取民族独立的不竭动力。(9分)

同课章节目录