分式

图片预览

文档简介

分式(一)

教学目标:

1.掌握分式、有理式的概念。

2.掌握分式是否有意义、分式的值是否等于零的识别方法。

教学重点

正确理解分式的意义,分式是否有意义的条件及分式的值为零的条件。

教学难点:

正确理解分式的意义,分式是否有意义的条件及分式的值为零的条件。

教学用具:投影仪等。

教学过程:

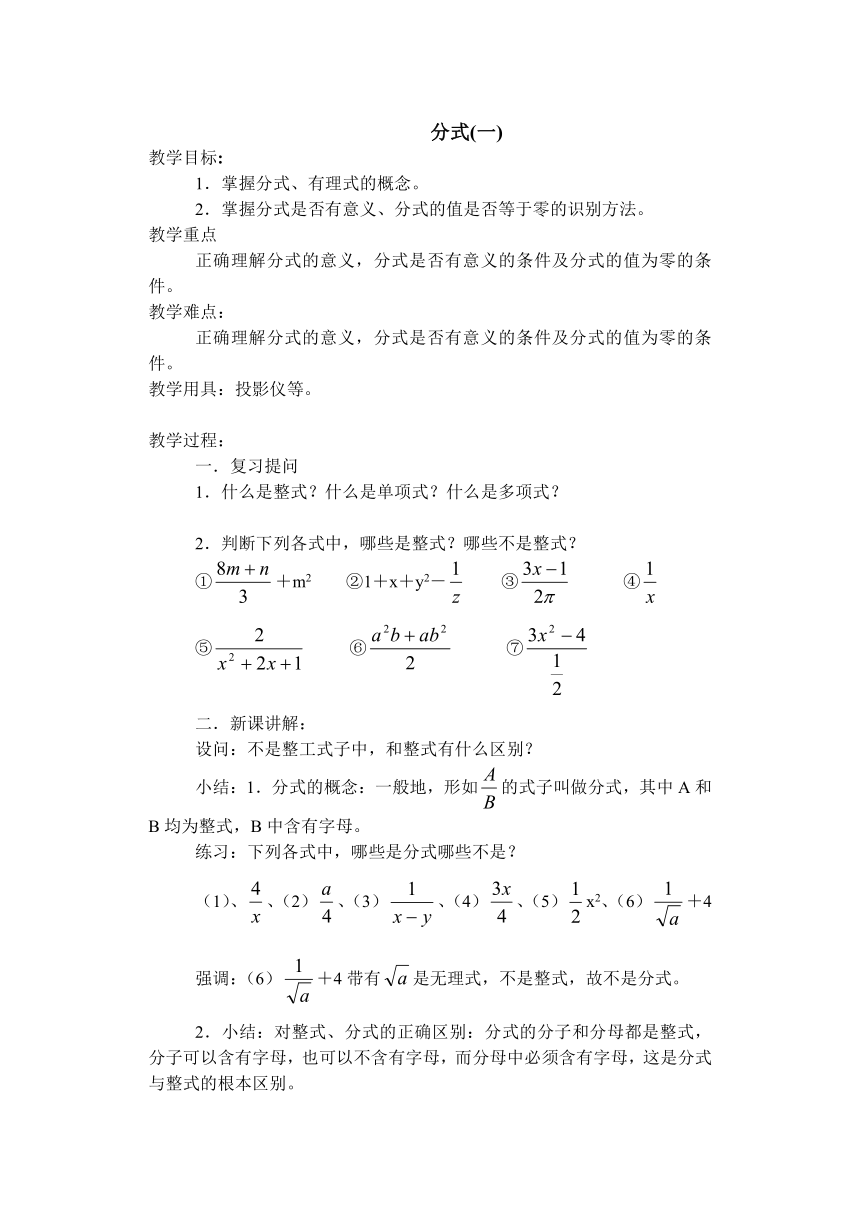

一.复习提问

1.什么是整式?什么是单项式?什么是多项式?

2.判断下列各式中,哪些是整式?哪些不是整式?

①+m2 ②1+x+y2- ③ ④

⑤ ⑥ ⑦

二.新课讲解:

设问:不是整工式子中,和整式有什么区别?

小结:1.分式的概念:一般地,形如的式子叫做分式,其中A和B均为整式,B中含有字母。

练习:下列各式中,哪些是分式哪些不是?

(1)、、(2)、(3)、(4)、(5)x2、(6)+4

强调:(6)+4带有是无理式,不是整式,故不是分式。

2.小结:对整式、分式的正确区别:分式的分子和分母都是整式,分子可以含有字母,也可以不含有字母,而分母中必须含有字母,这是分式与整式的根本区别。

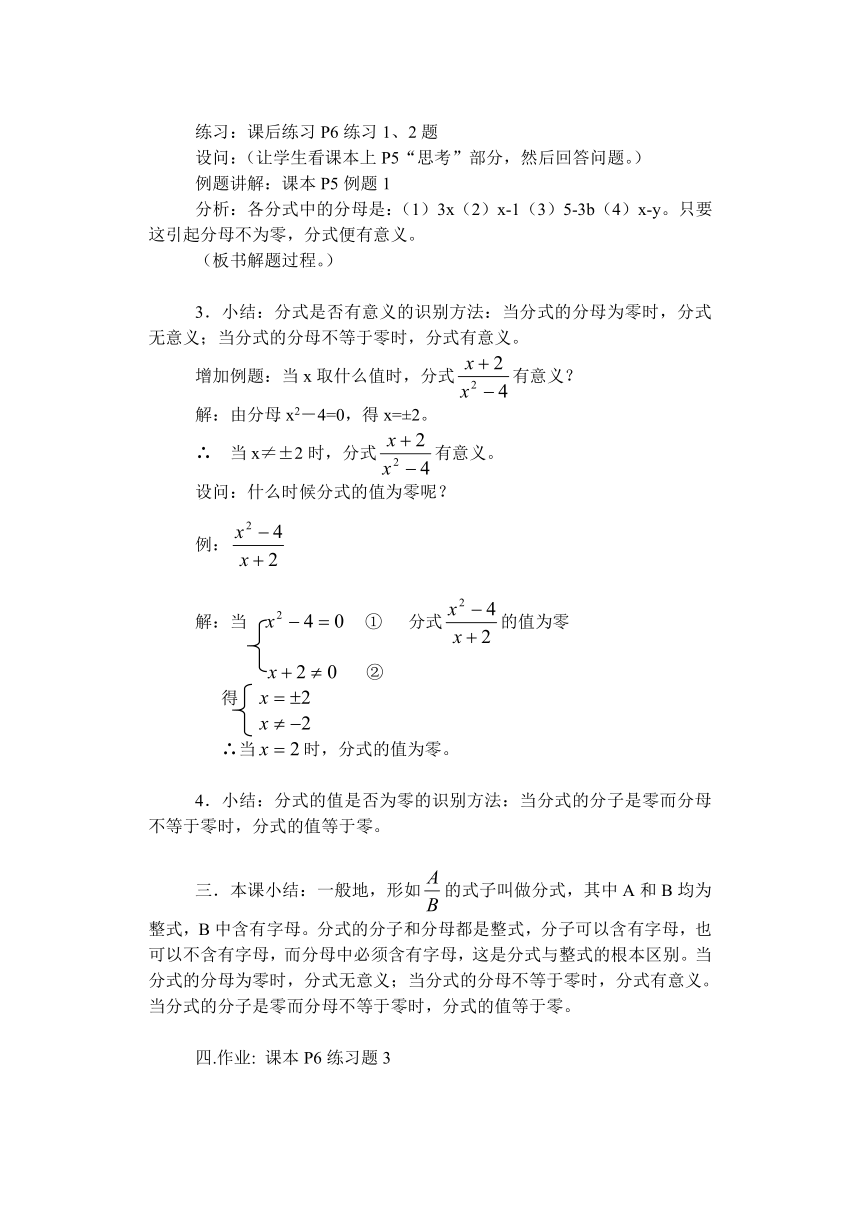

练习:课后练习P6练习1、2题

设问:(让学生看课本上P5“思考”部分,然后回答问题。)

例题讲解:课本P5例题1

分析:各分式中的分母是:(1)3x(2)x-1(3)5-3b(4)x-y。只要这引起分母不为零,分式便有意义。

(板书解题过程。)

3.小结:分式是否有意义的识别方法:当分式的分母为零时,分式无意义;当分式的分母不等于零时,分式有意义。

增加例题:当x取什么值时,分式有意义?

解:由分母x2-4=0,得x=±2。

∴ 当x≠±2时,分式有意义。

设问:什么时候分式的值为零呢?

例:

解:当 ① 分式的值为零

②

得

∴当时,分式的值为零。

4.小结:分式的值是否为零的识别方法:当分式的分子是零而分母不等于零时,分式的值等于零。

三.本课小结:一般地,形如的式子叫做分式,其中A和B均为整式,B中含有字母。分式的分子和分母都是整式,分子可以含有字母,也可以不含有字母,而分母中必须含有字母,这是分式与整式的根本区别。当分式的分母为零时,分式无意义;当分式的分母不等于零时,分式有意义。当分式的分子是零而分母不等于零时,分式的值等于零。

四.作业: 课本P6练习题3

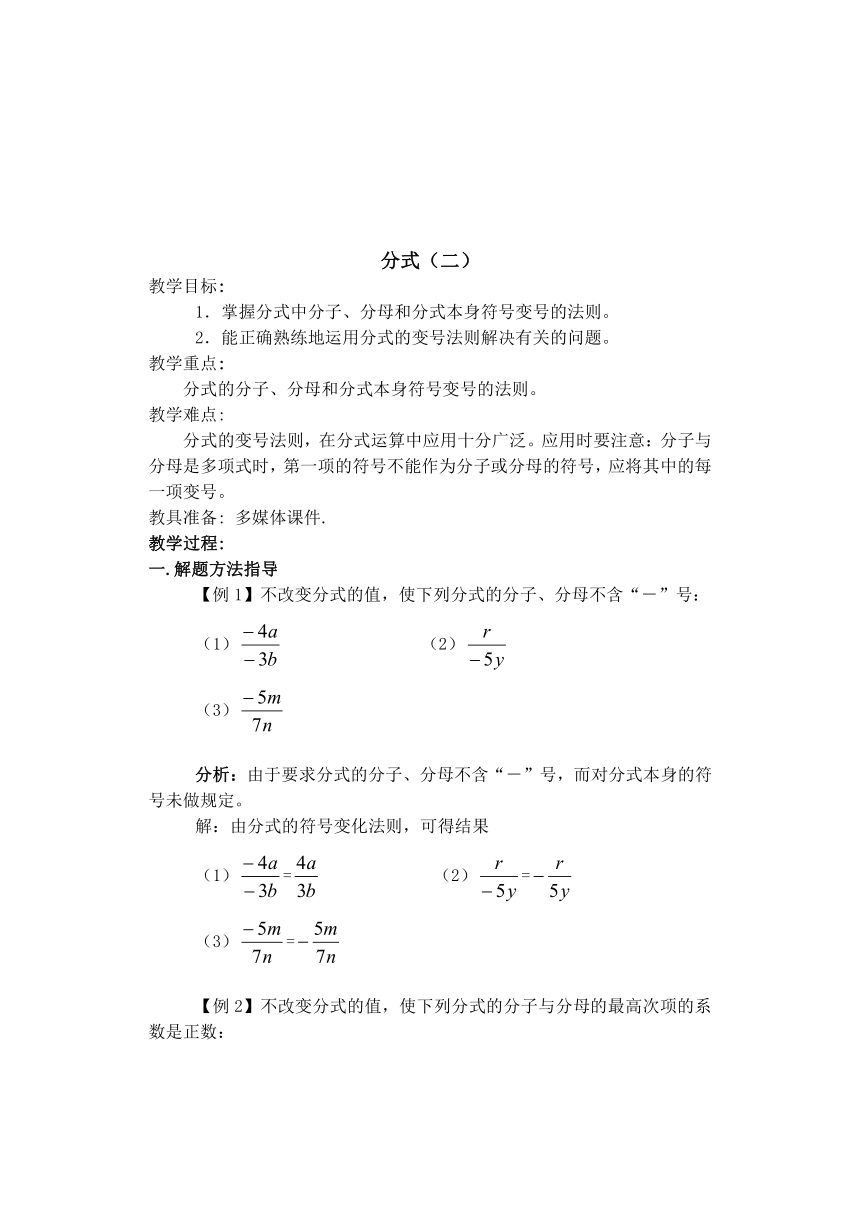

分式(二)

教学目标:

1.掌握分式中分子、分母和分式本身符号变号的法则。

2.能正确熟练地运用分式的变号法则解决有关的问题。

教学重点:

分式的分子、分母和分式本身符号变号的法则。

教学难点:

分式的变号法则,在分式运算中应用十分广泛。应用时要注意:分子与分母是多项式时,第一项的符号不能作为分子或分母的符号,应将其中的每一项变号。

教具准备: 多媒体课件.

教学过程:

一.解题方法指导

【例1】不改变分式的值,使下列分式的分子、分母不含“-”号:

(1) (2)

(3)

分析:由于要求分式的分子、分母不含“-”号,而对分式本身的符号未做规定。

解:由分式的符号变化法则,可得结果

(1)= (2)=

(3)=

【例2】不改变分式的值,使下列分式的分子与分母的最高次项的系数是正数:

(1) (2)

(3)

分析:由于要求分式的分子、分母的最高次项的系数是正数,而对分式本身的符号未做规定,所以根据分式的符号法则,使分式中分子、分母与分式本身改变两处符号即可。

解:(1)原式===。

(2)原式===。

(3)原式===。

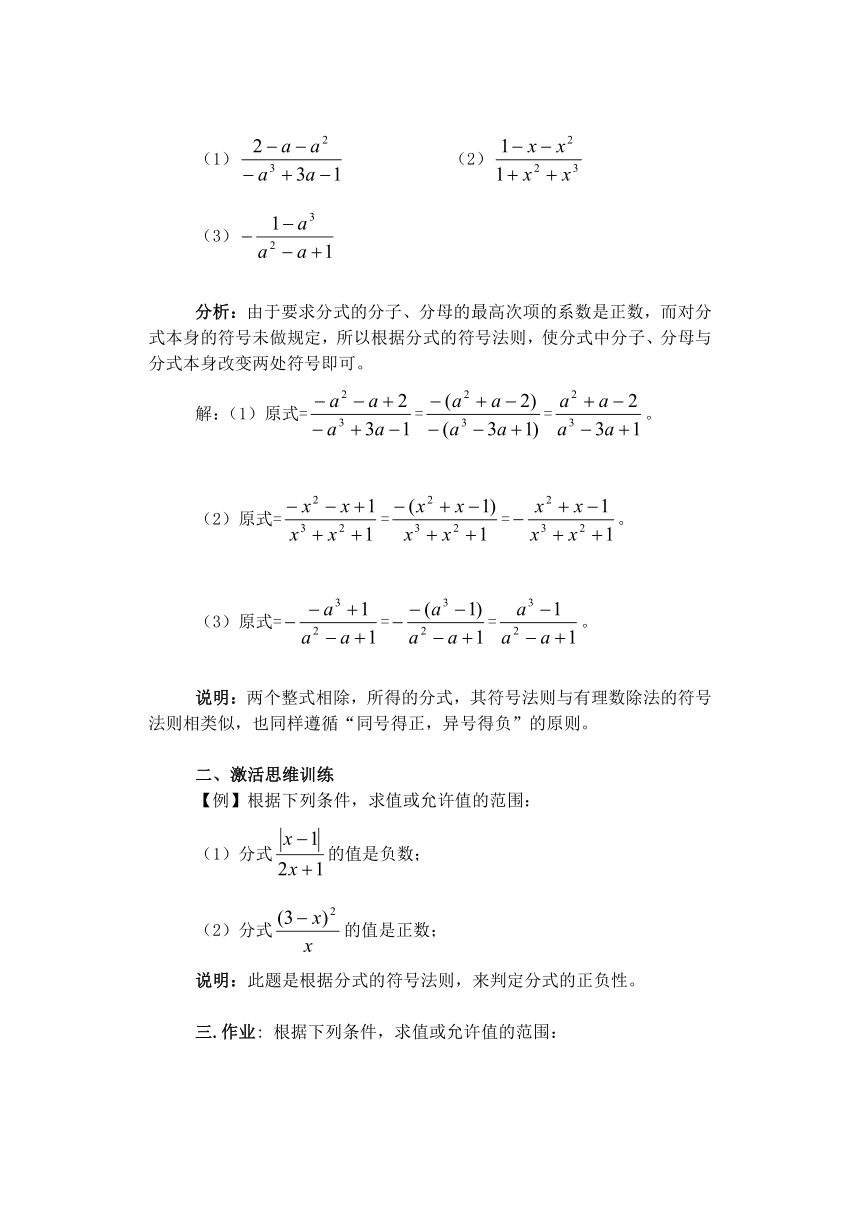

说明:两个整式相除,所得的分式,其符号法则与有理数除法的符号法则相类似,也同样遵循“同号得正,异号得负”的原则。

二、激活思维训练

【例】根据下列条件,求值或允许值的范围:

(1)分式的值是负数;

(2)分式的值是正数;

说明:此题是根据分式的符号法则,来判定分式的正负性。

三.作业: 根据下列条件,求值或允许值的范围:

分式的值是整数,且x为整数。

分式(三)

教学目标:

1.理解并掌握分式约分的概念及约分的方法;

2.能熟练地进行约分;

3.理解并掌握最简分式的意义。

教学重点:

约分及最简分式的意义。

教学难点:

分式的约分是分式的分子与分母整体进行的,分式的分子和分母必须都是乘积的形式,才能进行约分。

教具准备:多媒体课件

一.解题方法指导

【例1】约分:

(1) (2)

(3) (4)

分析:约分是把分子、分母的公因式约去,因此要找出分母、分子的公因式。当分子、分母是多项式时,必须将分子、分母分解因式。(1)找出分子、分母的公因式,注意分式分子有负号,就先把负号提到分式的前面。(2)要将(a-b)与(b-a)统一成(a-b),因为-(a-b)3=(b-a)3,(a-b)4=(b-a)4,为避免出现负号,考虑将分母(a-b)4变为(b-a)4。(3)分子与分母都是多项式,先把它们分解因式,然后约分。(4)分式的分子与分母虽然是积的形式,但没有公因式,并且每一个因式都还能分解,因此先分解再约分。

解:(1)原式==。

(2)原式==。

(3)原式==。

(4)原式==-1。

【例2】下列分式、、、中最简分式的个数是 ( )

A.1 B.2 C.3 D.4

分析:最简分式是分子与分母无公因式。因此可知判断一个分式是否是最简分式的关键是要看分子与分母是否有公因式。第一个分式的分子15bc与分母12a有公因式3;第二个分式的分子2(a-b)2与分母b-a有公因式b-a;第三个分式的分子与分母没有公因式;第四个分式的分子a2-b2与分母a+b有公因式a+b。

解:选A。

二、激活思维训练

▲知识点:分式的约分

【例】判断下列约分是否正确?为什么?

(1)=0 (2)=

(3)= (4)=

分析:看一看它们的约分是否符合约分的原则。

解:(1)不正确。因为分式的分子与分母相同,约分后其结果应为1。

(2)不正确。因为分式的分子与分母不是乘积形式,不可约分。

(3)正确。因为它遵循了分式约分的原则。

(4)不正确。因为分式的分子与分母经过因式分解后,约分时违反了分式的符号法则。

三.练习: 做书本对应练习

四,作业:

1.下列各式计算中,正确的有( )个

(1)= (2)=-1

(3)= (4)(a+b)÷(a+b)·=a+b

A.1 B.2 C.3 D.4

2.把约分。

练习课

教学目标:

1.理解并掌握分式约分的概念及约分的方法;

2.能熟练地进行约分;

3.理解并掌握最简分式的意义。

教学重点

约分及最简分式的意义。

教学难点:

分式的约分是分式的分子与分母整体进行的,分式的分子和分母必须都是乘积的形式,才能进行约分。

教具准备:多媒体课件

一.练习:

1.填空题:

(1)根据分式的基本性质,把一个分式的 叫做分式的约分。

(2)将一个分式约分的主要步骤是:先把分式的 ,然后 。

(3)分式的分子与分母中都有因式 ,约分后得 。

(4)将约分后得结果是 ;约分后得结果是 。

2.选择题:

(1)下列各式的约分运算中,正确的是 ( )

A.=a+b B.=-1

C.=1 D.=a-b

(2)下列各式中最简分式是 ( )

A. B.

C. D.

(3)若分式的值恒为正,则的取值范围是 ( )

A.a<-2 B.a≠3

C.a>-2 D.a>-2且a≠3

3.将下列分式约分:

(1) (2)

(3) (4)

二.作业: 将下列分式约分:

(1), (2)

(3) 。 (4)

(5)

分式的通分

教学目标:

1、理解分式通分、最简公分母的概念。

2、掌握通分的方法,并能熟练地进行通分。

3、能正确熟练地找最简公分母。

教学重点:

分式的通分。

教学难点:

通分的关键大确定几个分母的最简公分母。

教具准备:多媒体课件

教学过程:

一.解题方法指导

【例】通分:(1),,;

(2),,。

解:(1)∵ 最简公分母是120 x3y3z2,

∴ ==,

==,

==。

(2)∵ 最简公分母是36 a4b3,

∴ ==,

==,

==。

二.练习:

1、填空题:

(1),的最简公分母是 。

(2),,4(b+2)的最简公分母是 。

(3)分式,,的最简公分母是 。

(4)分式,的最简公分母是 。

2、选择题:

(1)求最简公分母时,如果各分母的系数都是整数,那么最简公分母的系数通常取 ( )

A.各分母系数的最小者 B.各分母系数的最小公倍数

C.各分母系数的公倍数 D.各分母系数的最大公约数

(2)分式,,的最简公分母是 ( )

A.(m+n)(m2-n2) B.(m2-n2)2

C.(m+n)2(m-n) D.m2-n2

(3),,的最简公分母是 ( )

A.(x+3)2(x+2)(x-2) B.(x2-9)(x2-4)

C.(x2-9)2(x-4)2 D.(x+3)2(x-3)2(x2+2)(x-2)

3、通分:,,。

三、作业:

通分:(1),,;

(2),,。

分式的乘除法(一)

教学目标:

1.了解并掌握分式乘除法运算法则。

2.会运用分式乘除法法则进行分式乘除法运算。

教学重点:

会用分式乘除法法则进行分式乘除法的运算。

教学难点:

会将多项式因式分解。

教具准备: 幻灯投影演示

教学过程

一.复习

1.计算:

(1) (2)

(3) (4)

2.分数的乘除法法则是什么?

二.新课讲解

1.分式的乘除法法则

提问:由分数的乘除法法则猜想分式的乘除法法则是什么?(讨论、交流、集中评讲)

分式乘除法法则:(略)

式子表示:

2.例题讲解

例2 计算:

注意:1.计算过程要对照分式乘除法法则,将乘除法全部化为乘法进行。

2.第三题中的(-8xyz)应看成分母是“1”的式子。

3.计算结果要化为最简分式或整式。

4.运算过程中要注意符号的变化。

练习:P67 T1(板演)

例3 计算:(解略)

注意:分式乘除法运算时,分子分母中的多项式要先因式分解,再约分。

练习:P67 T2(1)—(4)(板演)

例4 计算:

解: =

==

注意:1.分子分母中的多项式一般要先按某一字母降幂或升幂排列。

2.同级运算中,如没有附加条件(如括号),则应按从左到右的顺序进行计算。

练习:P67 T(5)(板演)

三.小结

这节课学习了运用“分式乘除法法则”进行分式乘除法的方法,主要借助分式约分、因式分解等知识来进行,计算的结果应是最简分式或整式。

四.作业

P73 A组T4 T5 T6

分式的乘除法(二)

教学目标:

1.理解掌握分式乘除法运算法则。

2.能熟练地运用分式乘除法运算法则进行分式的乘除运算。

教学重点:

分式乘除法法则。分子或分母为多项式的分式的乘除法。

教学难点:

遇到分式的乘、除法的混合运算,除法运算应根据其法则转化为乘法运算;其次要注意运算符号法则与分式的符号法则,最后在约分时要注意分子与分母是为积的形式,若不是则应进行因式分解。

教具准备:多媒体课件

教学过程:

一.讲授新课:

【例】计算:

(1)3x2y··(-);

(2)6x3y2÷(-)·÷x2;

(3)()÷(-)·(-)

分析:分式的分子与分母是单项式的乘除,先将除法转化为乘法,根据分式的乘法法则,先确定结果的符号,然后将系数相乘除,其余的因式按指数法则运算。

解:(1)原式=-3x2y··=-1。

(2)原式=6x3y2·(-)··

=-6x3y2···=-。

(3)原式=(-)·(-)·(-)

=-··=-。

二,练习:

计算:

(1)÷·。

(2)÷(x+3)·

解:(1)原式=··

=。

(2)原式=÷(x+3)·

=··=-。

三.小结:

(1)分式的分子、分母是多项式时,一般先按某一字母的降幂排列,再分解因式,并在运算过程中约分,使运算简化。

(2)分式除法中,除式是整式时,可以看作分母是1的式子。要注意乘除法是属于同一级运算,必须严格按从左到右的顺序。

四.作业:

已知m=,求代数式÷的值。

。

分式的乘方

教学目标:

1.理解并掌握分式的乘方法则。

2.能正确熟练地运用乘方法则进行运算。

教学重点:

分式的乘方法则及应用、整数指数幂的运算性质及应用。

教学难点:

1.整数指数幂的运算性质及应用。

2.分式的乘方,乘除法的混合运算,注意运算顺序及乘方的符号法则。

教具准备: 多媒体课件

教学过程:

一、讲授新课:

【例1】计算:

(1)()2

(2)()2÷()2÷()2·

(3)()2÷(a2n-2anbn+b2n)·()2

分析:分式的乘方要按照乘方法则及乘方的符号法则进行,分式的乘方、乘除法的混合运算,根据运算顺序先乘方,再乘除,将除法转化为乘法。

解:(1)原式=。

(2)原式

=···

=-1。

(3)原式

=[]2··[]2

=(an-bn)2。

【例2】计算下列各式,并把结果化为只含有正整数指数的形式:

(1)()3

(2)(a+b)-2÷()4·[(a-b)-3]2

分析:按整数幂的运算性质进行计算。

解:(1)原式===。

(2)原式=(a+b)-2··(a-b)-6

=(a+b)-2+4·(a-b)-4-6=(a+b)2·(a-b)-10=。

二.练习:

计算:

(1)()5÷()2÷()3

(2)·÷

(3)()4·()3

三.小结:

分式的乘方要按照乘方法则及乘方的符号法则进行,分式的乘方、乘除法的混合运算,根据运算顺序先乘方,再乘除,将除法转化为乘法。

四.作业:

1.计算:()3÷()2·()2。

2.化简求值:·÷,其中:x=1999,y=-1。

分式的加减法(1)

教学目标:

1、理解掌握同分母分式的加减法法则。

2、能正确熟练地进行同分母分式的加减运算。

教学重点:

同分母分式的加减法法则和运算。

教学难点:

1.同分母分式的加减运算。

2、分数线的括号作用:在处理符号变化问题时,需考虑分子或分母的整体性。

教具准备: 多媒体课件

教学过程 :

一.讲授新课:

【例】计算:(1)+-;

(2)-;

(3)--。

解:(1)原式=

==。

(2)原式=+=

==0。

(3)原式=-+

=

===3。

二.练习:

1、填空题:

(1)同分母分式相加减, 不变, 相加减。

(2)计算:-= 。

(3)计算:-= 。

(4)+-。

2、选择题:

计算:-的结果是 ( )

A、 B、

C、 D、-1

3、计算:(1)+-;

(2)-;

(3)--。

三.作业:

1、计算:+。

2、若+=,求A。

分式的加减法(2)

教学目标:

1.理解掌握异分母分式加减法法则。

2.能正确熟练地进行异分母分式的加减运算。

教学重点:

异分母分式的加减法法则及其运用。

教学难点:

1.正确确定最简公分母和灵活运用法则。

2.异分母分式的加减法法则:异分母分式相加减,先通分,变为同分母分式,然后再加减。用式子表示为:±=。

教具准备: 多媒体课件

教学过程 :

一、讲授新课:

【例1】 计算:(1)++;

(2)-x-1;

(3)--。

解:(1)原式=-+

=-+

==

==;

(2)原式==

==

==;

(3)原式=--

=

=

=。

二.练习:

(1)异分母分式相加减 , 的分式,然后再加减。

(2)计算:-的结果是 。

(3)计算:-a2-a-1= 。

(4)计算:-= 。

三.小结:

1.异分母分式的加减法法则:异分母分式相加减,先通分,变为同分母分式,然后再加减。用式子表示为:±=。

2.分式通分时,要注意几点:(1)如果各分母的系数都是整数时通分,常取它们的系数的最小公倍数,作为最简公分母的系数;(2)若分母的系数不是整数时,先用分式的基本性质将其化为整数,再求最小公倍数.

四.作业:

计算:(1)+--;

(2)-+2

分式的加减法(3)

教学目标:

1.理解掌握分式的四则混合运算的顺序。

2.能正确熟练地进行分式的加、减、乘、除混合运算。

教学重点:

分式的加、减、乘、除混合运算的顺序。

教学难点:

分式的加、减、乘、除混合运算的顺序是先进行乘、除运算,再进行加、减运算,遇有括号,先算括号内的。

教具准备: 多媒体课件

教学过程:

一.讲授新课:

【例1】计算:(1)[++(+)]·;

(2)(x-y-)(x+y-)÷[3(x+y)-]。

解:(1)原式=[++]·

=[++]·

=·

==。

(2)原式=·÷

=··

=y-x。

【例2】计算:(-+)·(a3-b3);

解:原式=-+

=-+ab

=a2+ab+b2-(a2-b2)-ab

= a2+ab+b2-a2+b2-ab =2b2。

说明:分式的加、减、乘、除混合运算注意以下几点:

(1)一般按分式的运算顺序法则进行计算,但恰当地使用运算律会使运算简便。

(2)要随时注意分子、分母可进行因式分解的式子,以备约分或通分时备用,可避免运算烦琐。

(3)注意括号的“添”或“去”、“变大”与“变小”。

(4)结果要化为最简分式。

=3×(7-1)=18;

二.练习:

(1)计算:(x+y)2·+= 。

(2)计算:-·= 。

(3)计算:·+= 。

三.小结:

分式的加、减、乘、除混合运算的顺序是先进行乘、除运算,再进行加、减运算,遇有括号,先算括号内的。

四.作业:

1.已知:x+y+z=3y=2z,求的值。

2.已知:-=3,求的值。

分式方程(一)

教学目标:

1.了解分式方程的概念, 和产生增根的原因.

2.掌握分式方程的解法,会解可化为一元一次方程的分式方程,会检

验一个数是不是原方程的增根.

教学重点:

会解可化为一元一次方程的分式方程,会检验一个数是不是原方程的增根.

教学难点:

会解可化为一元一次方程的分式方程,会检验一个数是不是原方程的增根.

教具准备: 多媒体课件

教学过程:

一.认知难点与突破方法

解可化为一元一次方程的分式方程,也是以一元一次方程的解法为基础,只是需把分式方程化成整式方程,所以教学时应注意重新旧知识的联系与区别,注重渗透转化的思想,同时要适当复习一元一次方程的解法。至于解分式方程时产生增根的原因只让学生了解就可以了,重要的是应让学生掌握验根的方法.

要使学生掌握解分式方程的基本思路是将分式方程转化整式方程,具体的方法是“去分母”,即方程两边统称最简公分母.

要让学生掌握解分式方程的一般步骤:

二、例.习题的意图分析

1. P31思考提出问题,引发学生的思考,从而引出解分式方程的解法以及产生增根的原因.

2.P32的归纳明确地总结了解分式方程的基本思路和做法.

3. P33思考提出问题,为什么有的分式方程去分母后得到的整式方程的解就是原方程的解,而有的分式方程去分母后得到的整式方程的解就不是原方程的解,引出分析产生增根的原因,及P33的归纳出检验增根的方法.

4. P34讨论提出P33的归纳出检验增根的方法的理论根据是什么?

5. 教材P38习题第2题是含有字母系数的分式方程,对于学有余力的学生,教师可以点拨一下解题的思路与解数字系数的方程相似,只是在系数化1时,要考虑字母系数不为0,才能除以这个系数. 这种方程的解必须验根.

三、课堂引入

1.回忆一元一次方程的解法,并且解方程

2.提出本章引言的问题:

一艘轮船在静水中的最大航速为20千米/时,它沿江以最大航速顺流航行100千米所用时间,与以最大航速逆流航行60千米所用时间相等,江水的流速为多少?

分析:设江水的流速为v千米/时,根据“两次航行所用时间相同”这一等量关系,得到方程.

像这样分母中含未知数的方程叫做分式方程.

四、例题讲解

(P34)例1.解方程

[分析]找对最简公分母x(x-3),方程两边同乘x(x-3),把分式方程转化

为整式方程,整式方程的解必须验根

这道题还有解法二:利用比例的性质“内项积等于外项积”,这样做也比较简便.

(P34)例2.解方程

[分析]找对最简公分母(x-1)(x+2),方程两边同乘(x-1)(x+2)时,学生容易把整数1漏乘最简公分母(x-1)(x+2),整式方程的解必须验根.

五、随堂练习

解方程

(1) (2)

(3) (4)

七、作业:

1.解方程

(1) (2)

(3) (4)

2.X为何值时,代数式的值等于2?

分式方程(二)

教学目标:

1.会分析题意找出等量关系.

2.会列出可化为一元一次方程的分式方程解决实际问题.

教学重点:

利用分式方程组解决实际问题.

教学难点:

列分式方程表示实际问题中的等量关系.

教具准备: 多媒体课件

教学过程:

一.认知难点与突破方法

设未知数、列方程是本章中用数学模型表示和解决实际问题的关键步骤,正确地理解问题情境,分析其中的等量关系是设未知数、列方程的基础. 可以多角度思考,借助图形、表格、式子等进行分析,寻找等量关系,解分式方程应用题必须双检验:(1)检验方程的解是否是原方程的解;(2)检验方程的解是否符合题意.

二、例、习题的意图分析

本节的P35例3不同于旧教材的应用题有两点:(1)是一道工程问题应用题,它的问题是甲乙两个施工队哪一个队的施工速度快?这与过去直接问甲队单独干多少天完成或乙队单独干多少天完成有所不同,需要学生根据题意,寻找未知数,然后根据题意找出问题中的等量关系列方程.求得方程的解除了要检验外,还要比较甲乙两个施工队哪一个队的施工速度快,才能完成解题的全过程(2)教材的分析是填空的形式,为学生分析题意、设未知数搭好了平台,有助于学生找出题目中等量关系,列出方程.

P36例4是一道行程问题的应用题也与旧教材的这类题有所不同(1)本题中涉及到的列车平均提速v千米/时,提速前行驶的路程为s千米,

完成. 用字母表示已知数(量)在过去的例题里并不多见,题目的难度也增加了;(2)例题中的分析用填空的形式提示学生用已知量v、s和未知数x,表示提速前列车行驶s千米所用的时间,提速后列车的平均速度设为未知数x千米/时,以及提速后列车行驶(x+50)千米所用的时间.

这两道例题都设置了带有探究性的分析,应注意鼓励学生积极探究,当学生在探究过程中遇到困难时,教师应启发诱导,让学生经过自己的努力,在克服困难后体会如何探究,教师不要替代他们思考,不要过早给出答案.

教材中为学生自己动手、动脑解题搭建了一些提示的平台,给了设未知数、解题思路和解题格式,但教学目标要求学生还是要独立地分析、解决实际问题,所以教师还要给学生一些问题,让学生发挥他们的才能,找到解题的思路,能够独立地完成任务.特别是题目中的数量关系清晰,教师就放手让学生做,以提高学生分析问解决问题的能力.

三、例题讲解

P35例3

分析:本题是一道工程问题应用题,基本关系是:工作量=工作效率×工作时间.这题没有具体的工作量,工作量虚拟为1,工作的时间单位为“月”.

等量关系是:甲队单独做的工作量+两队共同做的工作量=1

P36例4

分析:是一道行程问题的应用题, 基本关系是:速度=.这题用字母表示已知数(量).等量关系是:提速前所用的时间=提速后所用的时间

四、随堂练习

1. 学校要举行跳绳比赛,同学们都积极练习.甲同学跳180个所用的时间,乙同学可以跳240个;又已知甲每分钟比乙少跳5个,求每人每分钟各跳多少个.

2. 一项工程要在限期内完成.如果第一组单独做,恰好按规定日期完成;如果第二组单独做,需要超过规定日期4天才能完成,如果两组合作3天后,剩下的工程由第二组单独做,正好在规定日期内完成,问规定日期是多少天

3. 甲、乙两地相距19千米,某人从甲地去乙地,先步行7千米,然后改骑自行车,共用了2小时到达乙地,已知这个人骑自行车的速度是步行速度的4倍,求步行的速度和骑自行车的速度.

五.作业:

1.某学校学生进行急行军训练,预计行60千米的路程在下午5时到达,后来由于把速度加快 ,结果于下午4时到达,求原计划行军的速度。

2.甲、乙两个工程队共同完成一项工程,乙队先单独做1天后,再由两队合作2天就完成了全部工程,已知甲队单独完成工程所需的天数是乙队单独完成所需天数的,求甲、乙两队单独完成各需多少天?

3.甲容器中有15%的盐水30升,乙容器中有18%的盐水20升,如果向两个容器个加入等量水,使它们的浓度相等,那么加入的水是多少升?

教学目标:

1.掌握分式、有理式的概念。

2.掌握分式是否有意义、分式的值是否等于零的识别方法。

教学重点

正确理解分式的意义,分式是否有意义的条件及分式的值为零的条件。

教学难点:

正确理解分式的意义,分式是否有意义的条件及分式的值为零的条件。

教学用具:投影仪等。

教学过程:

一.复习提问

1.什么是整式?什么是单项式?什么是多项式?

2.判断下列各式中,哪些是整式?哪些不是整式?

①+m2 ②1+x+y2- ③ ④

⑤ ⑥ ⑦

二.新课讲解:

设问:不是整工式子中,和整式有什么区别?

小结:1.分式的概念:一般地,形如的式子叫做分式,其中A和B均为整式,B中含有字母。

练习:下列各式中,哪些是分式哪些不是?

(1)、、(2)、(3)、(4)、(5)x2、(6)+4

强调:(6)+4带有是无理式,不是整式,故不是分式。

2.小结:对整式、分式的正确区别:分式的分子和分母都是整式,分子可以含有字母,也可以不含有字母,而分母中必须含有字母,这是分式与整式的根本区别。

练习:课后练习P6练习1、2题

设问:(让学生看课本上P5“思考”部分,然后回答问题。)

例题讲解:课本P5例题1

分析:各分式中的分母是:(1)3x(2)x-1(3)5-3b(4)x-y。只要这引起分母不为零,分式便有意义。

(板书解题过程。)

3.小结:分式是否有意义的识别方法:当分式的分母为零时,分式无意义;当分式的分母不等于零时,分式有意义。

增加例题:当x取什么值时,分式有意义?

解:由分母x2-4=0,得x=±2。

∴ 当x≠±2时,分式有意义。

设问:什么时候分式的值为零呢?

例:

解:当 ① 分式的值为零

②

得

∴当时,分式的值为零。

4.小结:分式的值是否为零的识别方法:当分式的分子是零而分母不等于零时,分式的值等于零。

三.本课小结:一般地,形如的式子叫做分式,其中A和B均为整式,B中含有字母。分式的分子和分母都是整式,分子可以含有字母,也可以不含有字母,而分母中必须含有字母,这是分式与整式的根本区别。当分式的分母为零时,分式无意义;当分式的分母不等于零时,分式有意义。当分式的分子是零而分母不等于零时,分式的值等于零。

四.作业: 课本P6练习题3

分式(二)

教学目标:

1.掌握分式中分子、分母和分式本身符号变号的法则。

2.能正确熟练地运用分式的变号法则解决有关的问题。

教学重点:

分式的分子、分母和分式本身符号变号的法则。

教学难点:

分式的变号法则,在分式运算中应用十分广泛。应用时要注意:分子与分母是多项式时,第一项的符号不能作为分子或分母的符号,应将其中的每一项变号。

教具准备: 多媒体课件.

教学过程:

一.解题方法指导

【例1】不改变分式的值,使下列分式的分子、分母不含“-”号:

(1) (2)

(3)

分析:由于要求分式的分子、分母不含“-”号,而对分式本身的符号未做规定。

解:由分式的符号变化法则,可得结果

(1)= (2)=

(3)=

【例2】不改变分式的值,使下列分式的分子与分母的最高次项的系数是正数:

(1) (2)

(3)

分析:由于要求分式的分子、分母的最高次项的系数是正数,而对分式本身的符号未做规定,所以根据分式的符号法则,使分式中分子、分母与分式本身改变两处符号即可。

解:(1)原式===。

(2)原式===。

(3)原式===。

说明:两个整式相除,所得的分式,其符号法则与有理数除法的符号法则相类似,也同样遵循“同号得正,异号得负”的原则。

二、激活思维训练

【例】根据下列条件,求值或允许值的范围:

(1)分式的值是负数;

(2)分式的值是正数;

说明:此题是根据分式的符号法则,来判定分式的正负性。

三.作业: 根据下列条件,求值或允许值的范围:

分式的值是整数,且x为整数。

分式(三)

教学目标:

1.理解并掌握分式约分的概念及约分的方法;

2.能熟练地进行约分;

3.理解并掌握最简分式的意义。

教学重点:

约分及最简分式的意义。

教学难点:

分式的约分是分式的分子与分母整体进行的,分式的分子和分母必须都是乘积的形式,才能进行约分。

教具准备:多媒体课件

一.解题方法指导

【例1】约分:

(1) (2)

(3) (4)

分析:约分是把分子、分母的公因式约去,因此要找出分母、分子的公因式。当分子、分母是多项式时,必须将分子、分母分解因式。(1)找出分子、分母的公因式,注意分式分子有负号,就先把负号提到分式的前面。(2)要将(a-b)与(b-a)统一成(a-b),因为-(a-b)3=(b-a)3,(a-b)4=(b-a)4,为避免出现负号,考虑将分母(a-b)4变为(b-a)4。(3)分子与分母都是多项式,先把它们分解因式,然后约分。(4)分式的分子与分母虽然是积的形式,但没有公因式,并且每一个因式都还能分解,因此先分解再约分。

解:(1)原式==。

(2)原式==。

(3)原式==。

(4)原式==-1。

【例2】下列分式、、、中最简分式的个数是 ( )

A.1 B.2 C.3 D.4

分析:最简分式是分子与分母无公因式。因此可知判断一个分式是否是最简分式的关键是要看分子与分母是否有公因式。第一个分式的分子15bc与分母12a有公因式3;第二个分式的分子2(a-b)2与分母b-a有公因式b-a;第三个分式的分子与分母没有公因式;第四个分式的分子a2-b2与分母a+b有公因式a+b。

解:选A。

二、激活思维训练

▲知识点:分式的约分

【例】判断下列约分是否正确?为什么?

(1)=0 (2)=

(3)= (4)=

分析:看一看它们的约分是否符合约分的原则。

解:(1)不正确。因为分式的分子与分母相同,约分后其结果应为1。

(2)不正确。因为分式的分子与分母不是乘积形式,不可约分。

(3)正确。因为它遵循了分式约分的原则。

(4)不正确。因为分式的分子与分母经过因式分解后,约分时违反了分式的符号法则。

三.练习: 做书本对应练习

四,作业:

1.下列各式计算中,正确的有( )个

(1)= (2)=-1

(3)= (4)(a+b)÷(a+b)·=a+b

A.1 B.2 C.3 D.4

2.把约分。

练习课

教学目标:

1.理解并掌握分式约分的概念及约分的方法;

2.能熟练地进行约分;

3.理解并掌握最简分式的意义。

教学重点

约分及最简分式的意义。

教学难点:

分式的约分是分式的分子与分母整体进行的,分式的分子和分母必须都是乘积的形式,才能进行约分。

教具准备:多媒体课件

一.练习:

1.填空题:

(1)根据分式的基本性质,把一个分式的 叫做分式的约分。

(2)将一个分式约分的主要步骤是:先把分式的 ,然后 。

(3)分式的分子与分母中都有因式 ,约分后得 。

(4)将约分后得结果是 ;约分后得结果是 。

2.选择题:

(1)下列各式的约分运算中,正确的是 ( )

A.=a+b B.=-1

C.=1 D.=a-b

(2)下列各式中最简分式是 ( )

A. B.

C. D.

(3)若分式的值恒为正,则的取值范围是 ( )

A.a<-2 B.a≠3

C.a>-2 D.a>-2且a≠3

3.将下列分式约分:

(1) (2)

(3) (4)

二.作业: 将下列分式约分:

(1), (2)

(3) 。 (4)

(5)

分式的通分

教学目标:

1、理解分式通分、最简公分母的概念。

2、掌握通分的方法,并能熟练地进行通分。

3、能正确熟练地找最简公分母。

教学重点:

分式的通分。

教学难点:

通分的关键大确定几个分母的最简公分母。

教具准备:多媒体课件

教学过程:

一.解题方法指导

【例】通分:(1),,;

(2),,。

解:(1)∵ 最简公分母是120 x3y3z2,

∴ ==,

==,

==。

(2)∵ 最简公分母是36 a4b3,

∴ ==,

==,

==。

二.练习:

1、填空题:

(1),的最简公分母是 。

(2),,4(b+2)的最简公分母是 。

(3)分式,,的最简公分母是 。

(4)分式,的最简公分母是 。

2、选择题:

(1)求最简公分母时,如果各分母的系数都是整数,那么最简公分母的系数通常取 ( )

A.各分母系数的最小者 B.各分母系数的最小公倍数

C.各分母系数的公倍数 D.各分母系数的最大公约数

(2)分式,,的最简公分母是 ( )

A.(m+n)(m2-n2) B.(m2-n2)2

C.(m+n)2(m-n) D.m2-n2

(3),,的最简公分母是 ( )

A.(x+3)2(x+2)(x-2) B.(x2-9)(x2-4)

C.(x2-9)2(x-4)2 D.(x+3)2(x-3)2(x2+2)(x-2)

3、通分:,,。

三、作业:

通分:(1),,;

(2),,。

分式的乘除法(一)

教学目标:

1.了解并掌握分式乘除法运算法则。

2.会运用分式乘除法法则进行分式乘除法运算。

教学重点:

会用分式乘除法法则进行分式乘除法的运算。

教学难点:

会将多项式因式分解。

教具准备: 幻灯投影演示

教学过程

一.复习

1.计算:

(1) (2)

(3) (4)

2.分数的乘除法法则是什么?

二.新课讲解

1.分式的乘除法法则

提问:由分数的乘除法法则猜想分式的乘除法法则是什么?(讨论、交流、集中评讲)

分式乘除法法则:(略)

式子表示:

2.例题讲解

例2 计算:

注意:1.计算过程要对照分式乘除法法则,将乘除法全部化为乘法进行。

2.第三题中的(-8xyz)应看成分母是“1”的式子。

3.计算结果要化为最简分式或整式。

4.运算过程中要注意符号的变化。

练习:P67 T1(板演)

例3 计算:(解略)

注意:分式乘除法运算时,分子分母中的多项式要先因式分解,再约分。

练习:P67 T2(1)—(4)(板演)

例4 计算:

解: =

==

注意:1.分子分母中的多项式一般要先按某一字母降幂或升幂排列。

2.同级运算中,如没有附加条件(如括号),则应按从左到右的顺序进行计算。

练习:P67 T(5)(板演)

三.小结

这节课学习了运用“分式乘除法法则”进行分式乘除法的方法,主要借助分式约分、因式分解等知识来进行,计算的结果应是最简分式或整式。

四.作业

P73 A组T4 T5 T6

分式的乘除法(二)

教学目标:

1.理解掌握分式乘除法运算法则。

2.能熟练地运用分式乘除法运算法则进行分式的乘除运算。

教学重点:

分式乘除法法则。分子或分母为多项式的分式的乘除法。

教学难点:

遇到分式的乘、除法的混合运算,除法运算应根据其法则转化为乘法运算;其次要注意运算符号法则与分式的符号法则,最后在约分时要注意分子与分母是为积的形式,若不是则应进行因式分解。

教具准备:多媒体课件

教学过程:

一.讲授新课:

【例】计算:

(1)3x2y··(-);

(2)6x3y2÷(-)·÷x2;

(3)()÷(-)·(-)

分析:分式的分子与分母是单项式的乘除,先将除法转化为乘法,根据分式的乘法法则,先确定结果的符号,然后将系数相乘除,其余的因式按指数法则运算。

解:(1)原式=-3x2y··=-1。

(2)原式=6x3y2·(-)··

=-6x3y2···=-。

(3)原式=(-)·(-)·(-)

=-··=-。

二,练习:

计算:

(1)÷·。

(2)÷(x+3)·

解:(1)原式=··

=。

(2)原式=÷(x+3)·

=··=-。

三.小结:

(1)分式的分子、分母是多项式时,一般先按某一字母的降幂排列,再分解因式,并在运算过程中约分,使运算简化。

(2)分式除法中,除式是整式时,可以看作分母是1的式子。要注意乘除法是属于同一级运算,必须严格按从左到右的顺序。

四.作业:

已知m=,求代数式÷的值。

。

分式的乘方

教学目标:

1.理解并掌握分式的乘方法则。

2.能正确熟练地运用乘方法则进行运算。

教学重点:

分式的乘方法则及应用、整数指数幂的运算性质及应用。

教学难点:

1.整数指数幂的运算性质及应用。

2.分式的乘方,乘除法的混合运算,注意运算顺序及乘方的符号法则。

教具准备: 多媒体课件

教学过程:

一、讲授新课:

【例1】计算:

(1)()2

(2)()2÷()2÷()2·

(3)()2÷(a2n-2anbn+b2n)·()2

分析:分式的乘方要按照乘方法则及乘方的符号法则进行,分式的乘方、乘除法的混合运算,根据运算顺序先乘方,再乘除,将除法转化为乘法。

解:(1)原式=。

(2)原式

=···

=-1。

(3)原式

=[]2··[]2

=(an-bn)2。

【例2】计算下列各式,并把结果化为只含有正整数指数的形式:

(1)()3

(2)(a+b)-2÷()4·[(a-b)-3]2

分析:按整数幂的运算性质进行计算。

解:(1)原式===。

(2)原式=(a+b)-2··(a-b)-6

=(a+b)-2+4·(a-b)-4-6=(a+b)2·(a-b)-10=。

二.练习:

计算:

(1)()5÷()2÷()3

(2)·÷

(3)()4·()3

三.小结:

分式的乘方要按照乘方法则及乘方的符号法则进行,分式的乘方、乘除法的混合运算,根据运算顺序先乘方,再乘除,将除法转化为乘法。

四.作业:

1.计算:()3÷()2·()2。

2.化简求值:·÷,其中:x=1999,y=-1。

分式的加减法(1)

教学目标:

1、理解掌握同分母分式的加减法法则。

2、能正确熟练地进行同分母分式的加减运算。

教学重点:

同分母分式的加减法法则和运算。

教学难点:

1.同分母分式的加减运算。

2、分数线的括号作用:在处理符号变化问题时,需考虑分子或分母的整体性。

教具准备: 多媒体课件

教学过程 :

一.讲授新课:

【例】计算:(1)+-;

(2)-;

(3)--。

解:(1)原式=

==。

(2)原式=+=

==0。

(3)原式=-+

=

===3。

二.练习:

1、填空题:

(1)同分母分式相加减, 不变, 相加减。

(2)计算:-= 。

(3)计算:-= 。

(4)+-。

2、选择题:

计算:-的结果是 ( )

A、 B、

C、 D、-1

3、计算:(1)+-;

(2)-;

(3)--。

三.作业:

1、计算:+。

2、若+=,求A。

分式的加减法(2)

教学目标:

1.理解掌握异分母分式加减法法则。

2.能正确熟练地进行异分母分式的加减运算。

教学重点:

异分母分式的加减法法则及其运用。

教学难点:

1.正确确定最简公分母和灵活运用法则。

2.异分母分式的加减法法则:异分母分式相加减,先通分,变为同分母分式,然后再加减。用式子表示为:±=。

教具准备: 多媒体课件

教学过程 :

一、讲授新课:

【例1】 计算:(1)++;

(2)-x-1;

(3)--。

解:(1)原式=-+

=-+

==

==;

(2)原式==

==

==;

(3)原式=--

=

=

=。

二.练习:

(1)异分母分式相加减 , 的分式,然后再加减。

(2)计算:-的结果是 。

(3)计算:-a2-a-1= 。

(4)计算:-= 。

三.小结:

1.异分母分式的加减法法则:异分母分式相加减,先通分,变为同分母分式,然后再加减。用式子表示为:±=。

2.分式通分时,要注意几点:(1)如果各分母的系数都是整数时通分,常取它们的系数的最小公倍数,作为最简公分母的系数;(2)若分母的系数不是整数时,先用分式的基本性质将其化为整数,再求最小公倍数.

四.作业:

计算:(1)+--;

(2)-+2

分式的加减法(3)

教学目标:

1.理解掌握分式的四则混合运算的顺序。

2.能正确熟练地进行分式的加、减、乘、除混合运算。

教学重点:

分式的加、减、乘、除混合运算的顺序。

教学难点:

分式的加、减、乘、除混合运算的顺序是先进行乘、除运算,再进行加、减运算,遇有括号,先算括号内的。

教具准备: 多媒体课件

教学过程:

一.讲授新课:

【例1】计算:(1)[++(+)]·;

(2)(x-y-)(x+y-)÷[3(x+y)-]。

解:(1)原式=[++]·

=[++]·

=·

==。

(2)原式=·÷

=··

=y-x。

【例2】计算:(-+)·(a3-b3);

解:原式=-+

=-+ab

=a2+ab+b2-(a2-b2)-ab

= a2+ab+b2-a2+b2-ab =2b2。

说明:分式的加、减、乘、除混合运算注意以下几点:

(1)一般按分式的运算顺序法则进行计算,但恰当地使用运算律会使运算简便。

(2)要随时注意分子、分母可进行因式分解的式子,以备约分或通分时备用,可避免运算烦琐。

(3)注意括号的“添”或“去”、“变大”与“变小”。

(4)结果要化为最简分式。

=3×(7-1)=18;

二.练习:

(1)计算:(x+y)2·+= 。

(2)计算:-·= 。

(3)计算:·+= 。

三.小结:

分式的加、减、乘、除混合运算的顺序是先进行乘、除运算,再进行加、减运算,遇有括号,先算括号内的。

四.作业:

1.已知:x+y+z=3y=2z,求的值。

2.已知:-=3,求的值。

分式方程(一)

教学目标:

1.了解分式方程的概念, 和产生增根的原因.

2.掌握分式方程的解法,会解可化为一元一次方程的分式方程,会检

验一个数是不是原方程的增根.

教学重点:

会解可化为一元一次方程的分式方程,会检验一个数是不是原方程的增根.

教学难点:

会解可化为一元一次方程的分式方程,会检验一个数是不是原方程的增根.

教具准备: 多媒体课件

教学过程:

一.认知难点与突破方法

解可化为一元一次方程的分式方程,也是以一元一次方程的解法为基础,只是需把分式方程化成整式方程,所以教学时应注意重新旧知识的联系与区别,注重渗透转化的思想,同时要适当复习一元一次方程的解法。至于解分式方程时产生增根的原因只让学生了解就可以了,重要的是应让学生掌握验根的方法.

要使学生掌握解分式方程的基本思路是将分式方程转化整式方程,具体的方法是“去分母”,即方程两边统称最简公分母.

要让学生掌握解分式方程的一般步骤:

二、例.习题的意图分析

1. P31思考提出问题,引发学生的思考,从而引出解分式方程的解法以及产生增根的原因.

2.P32的归纳明确地总结了解分式方程的基本思路和做法.

3. P33思考提出问题,为什么有的分式方程去分母后得到的整式方程的解就是原方程的解,而有的分式方程去分母后得到的整式方程的解就不是原方程的解,引出分析产生增根的原因,及P33的归纳出检验增根的方法.

4. P34讨论提出P33的归纳出检验增根的方法的理论根据是什么?

5. 教材P38习题第2题是含有字母系数的分式方程,对于学有余力的学生,教师可以点拨一下解题的思路与解数字系数的方程相似,只是在系数化1时,要考虑字母系数不为0,才能除以这个系数. 这种方程的解必须验根.

三、课堂引入

1.回忆一元一次方程的解法,并且解方程

2.提出本章引言的问题:

一艘轮船在静水中的最大航速为20千米/时,它沿江以最大航速顺流航行100千米所用时间,与以最大航速逆流航行60千米所用时间相等,江水的流速为多少?

分析:设江水的流速为v千米/时,根据“两次航行所用时间相同”这一等量关系,得到方程.

像这样分母中含未知数的方程叫做分式方程.

四、例题讲解

(P34)例1.解方程

[分析]找对最简公分母x(x-3),方程两边同乘x(x-3),把分式方程转化

为整式方程,整式方程的解必须验根

这道题还有解法二:利用比例的性质“内项积等于外项积”,这样做也比较简便.

(P34)例2.解方程

[分析]找对最简公分母(x-1)(x+2),方程两边同乘(x-1)(x+2)时,学生容易把整数1漏乘最简公分母(x-1)(x+2),整式方程的解必须验根.

五、随堂练习

解方程

(1) (2)

(3) (4)

七、作业:

1.解方程

(1) (2)

(3) (4)

2.X为何值时,代数式的值等于2?

分式方程(二)

教学目标:

1.会分析题意找出等量关系.

2.会列出可化为一元一次方程的分式方程解决实际问题.

教学重点:

利用分式方程组解决实际问题.

教学难点:

列分式方程表示实际问题中的等量关系.

教具准备: 多媒体课件

教学过程:

一.认知难点与突破方法

设未知数、列方程是本章中用数学模型表示和解决实际问题的关键步骤,正确地理解问题情境,分析其中的等量关系是设未知数、列方程的基础. 可以多角度思考,借助图形、表格、式子等进行分析,寻找等量关系,解分式方程应用题必须双检验:(1)检验方程的解是否是原方程的解;(2)检验方程的解是否符合题意.

二、例、习题的意图分析

本节的P35例3不同于旧教材的应用题有两点:(1)是一道工程问题应用题,它的问题是甲乙两个施工队哪一个队的施工速度快?这与过去直接问甲队单独干多少天完成或乙队单独干多少天完成有所不同,需要学生根据题意,寻找未知数,然后根据题意找出问题中的等量关系列方程.求得方程的解除了要检验外,还要比较甲乙两个施工队哪一个队的施工速度快,才能完成解题的全过程(2)教材的分析是填空的形式,为学生分析题意、设未知数搭好了平台,有助于学生找出题目中等量关系,列出方程.

P36例4是一道行程问题的应用题也与旧教材的这类题有所不同(1)本题中涉及到的列车平均提速v千米/时,提速前行驶的路程为s千米,

完成. 用字母表示已知数(量)在过去的例题里并不多见,题目的难度也增加了;(2)例题中的分析用填空的形式提示学生用已知量v、s和未知数x,表示提速前列车行驶s千米所用的时间,提速后列车的平均速度设为未知数x千米/时,以及提速后列车行驶(x+50)千米所用的时间.

这两道例题都设置了带有探究性的分析,应注意鼓励学生积极探究,当学生在探究过程中遇到困难时,教师应启发诱导,让学生经过自己的努力,在克服困难后体会如何探究,教师不要替代他们思考,不要过早给出答案.

教材中为学生自己动手、动脑解题搭建了一些提示的平台,给了设未知数、解题思路和解题格式,但教学目标要求学生还是要独立地分析、解决实际问题,所以教师还要给学生一些问题,让学生发挥他们的才能,找到解题的思路,能够独立地完成任务.特别是题目中的数量关系清晰,教师就放手让学生做,以提高学生分析问解决问题的能力.

三、例题讲解

P35例3

分析:本题是一道工程问题应用题,基本关系是:工作量=工作效率×工作时间.这题没有具体的工作量,工作量虚拟为1,工作的时间单位为“月”.

等量关系是:甲队单独做的工作量+两队共同做的工作量=1

P36例4

分析:是一道行程问题的应用题, 基本关系是:速度=.这题用字母表示已知数(量).等量关系是:提速前所用的时间=提速后所用的时间

四、随堂练习

1. 学校要举行跳绳比赛,同学们都积极练习.甲同学跳180个所用的时间,乙同学可以跳240个;又已知甲每分钟比乙少跳5个,求每人每分钟各跳多少个.

2. 一项工程要在限期内完成.如果第一组单独做,恰好按规定日期完成;如果第二组单独做,需要超过规定日期4天才能完成,如果两组合作3天后,剩下的工程由第二组单独做,正好在规定日期内完成,问规定日期是多少天

3. 甲、乙两地相距19千米,某人从甲地去乙地,先步行7千米,然后改骑自行车,共用了2小时到达乙地,已知这个人骑自行车的速度是步行速度的4倍,求步行的速度和骑自行车的速度.

五.作业:

1.某学校学生进行急行军训练,预计行60千米的路程在下午5时到达,后来由于把速度加快 ,结果于下午4时到达,求原计划行军的速度。

2.甲、乙两个工程队共同完成一项工程,乙队先单独做1天后,再由两队合作2天就完成了全部工程,已知甲队单独完成工程所需的天数是乙队单独完成所需天数的,求甲、乙两队单独完成各需多少天?

3.甲容器中有15%的盐水30升,乙容器中有18%的盐水20升,如果向两个容器个加入等量水,使它们的浓度相等,那么加入的水是多少升?