第8课 经济体制改革 教学设计

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第8课 《经济体制改革》教学设计

【教材分析】

《历史课程标准》要求:了解农村改革、城市改革;了解社会主义市场经济体制的建立与完善。

伟大的理论来自伟大的实践,反过来伟大的理论又指导伟大的实践。本课内容主要讲述了1978年十一届三中全会作出“把党的工作重点转移到经济建设上来,实行改革开放”的伟大决策后,我国经济体制改革全面展开,经济建设取得迅速发展,人民生活水平得到了极大改善。

本课理论性较强,紧紧围绕对内进行经济体制改革这个主题展开,分为三个部分,详细介绍了经济体制改革经历的三个发展阶段:从1978~1984年,改革的重点在农村,实行了家庭联产承包责任制;从1984~1992年,改革从农村转向城市,以扩大企业自主权、增强国有大中型企业的生机和活力为重点;在1992年邓小平南方谈话的推动下,中共十四大确定了我国经济体制改革的新目标即“建立社会主义市场经济体制”。

【教学目标】

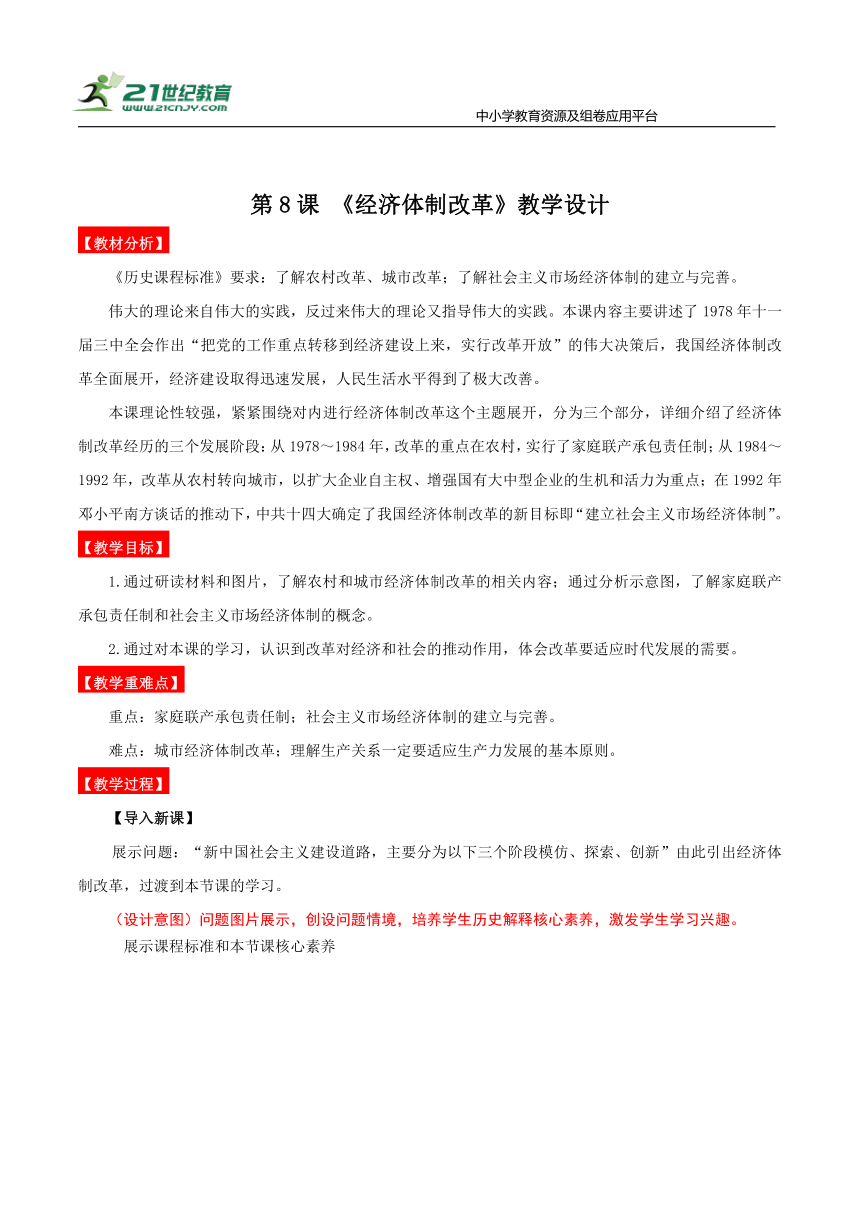

1.通过研读材料和图片,了解农村和城市经济体制改革的相关内容;通过分析示意图,了解家庭联产承包责任制和社会主义市场经济体制的概念。

2.通过对本课的学习,认识到改革对经济和社会的推动作用,体会改革要适应时代发展的需要。

【教学重难点】

重点:家庭联产承包责任制;社会主义市场经济体制的建立与完善。

难点:城市经济体制改革;理解生产关系一定要适应生产力发展的基本原则。

【教学过程】

【导入新课】

展示问题:“新中国社会主义建设道路,主要分为以下三个阶段模仿、探索、创新”由此引出经济体制改革,过渡到本节课的学习。

(设计意图)问题图片展示,创设问题情境,培养学生历史解释核心素养,激发学生学习兴趣。

展示课程标准和本节课核心素养

【讲授新课】

过渡:中国需要一场改革吗?如果需要,国内改革的任务是什么?

视点一:

政府报表中的中国农村:

1978年全国人民公社社员从集体分配到的收入平均74.67元,其中2亿农民平均收入低于50元,有1.12亿人每天能挣到0.11元,1.9亿人每人每天能挣0.13元,有2.7亿人每天挣0.14元。有2/3农民生活水平不如50年代,1/3农民生活水平不如30年代。

——农业部人民公社管理局

视点二:

史学家笔下的中国城镇:

天津市:

1975年,工厂第一线工人70%是二级工,月薪41.5元。1950年人均住房面积3.8平方米,1972年,3平方米。

——杨继绳《三十年河东》

视点三:

中美对比:

中国人均创造价值0.9万元人民币,

美国人均创造价值11.18万元人民币。

中国GDP1495亿美元,美国GDP23566亿美元,只占美国6.35%。(1978年)

学生回答。

教师总结:①尽快摆脱贫穷落后面貌;②进一步提高综合国力。

(设计意图)展示材料,学生分析,加深学生对改革背景的认识,培养学生归纳问题的能力、历史解释的历史核心素养。

一、解放农民——农村经济体制改革

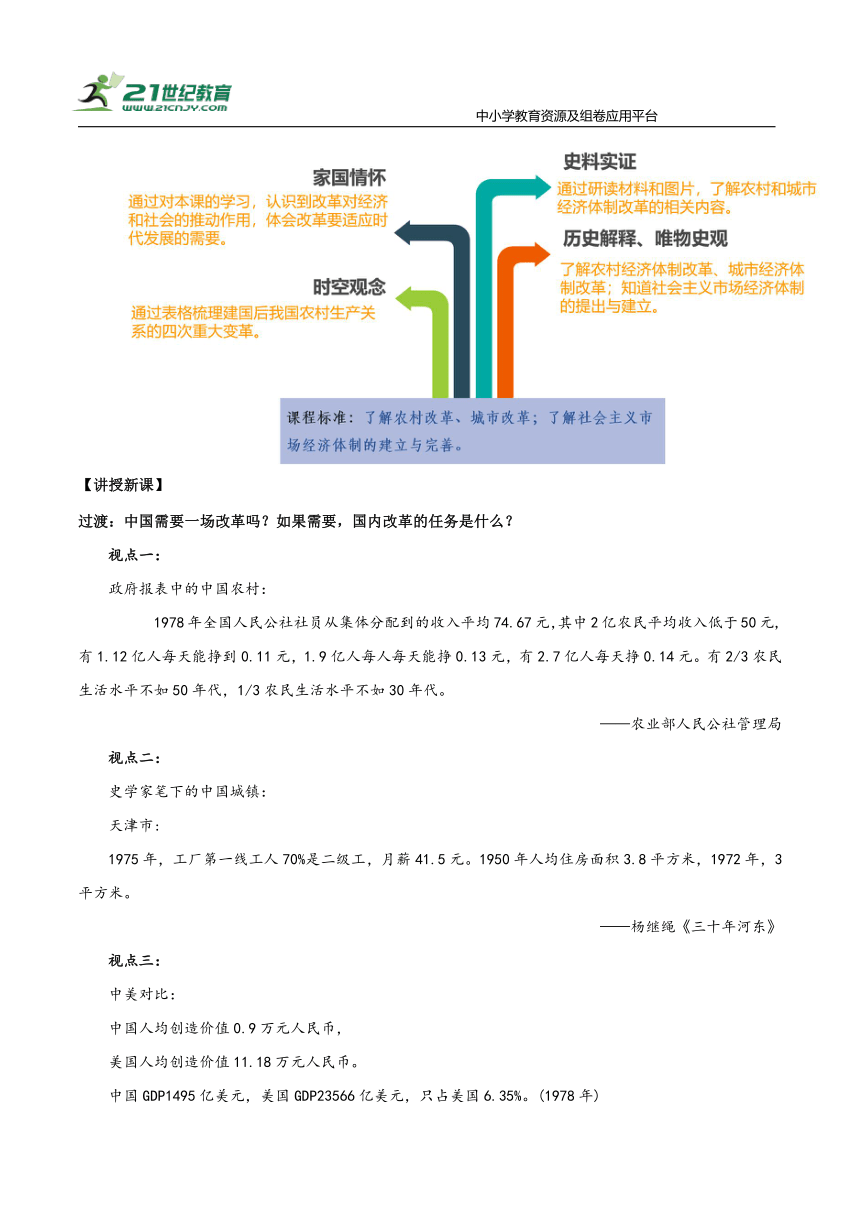

(一).史料实证:改革为什么首先从农村开始?

材料一:

材料二:男劳力上工带扑克,女劳力上工纳鞋,头遍哨子不买账,二遍哨子伸头望,三遍哨子慢慢晃。

——《大包干纪念馆》

学生回答。

教师总结:①我国是农业大国,农村人口占大多数,农业是国民经济的基础;②人民公社体制下,农民缺乏自主权,挫伤生产积极性。

(设计意图)展示材料,学生分析,加深学生对改革首先从农村开始的认识,培养学生归纳问题的能力、历史解释的历史核心素养。

概况

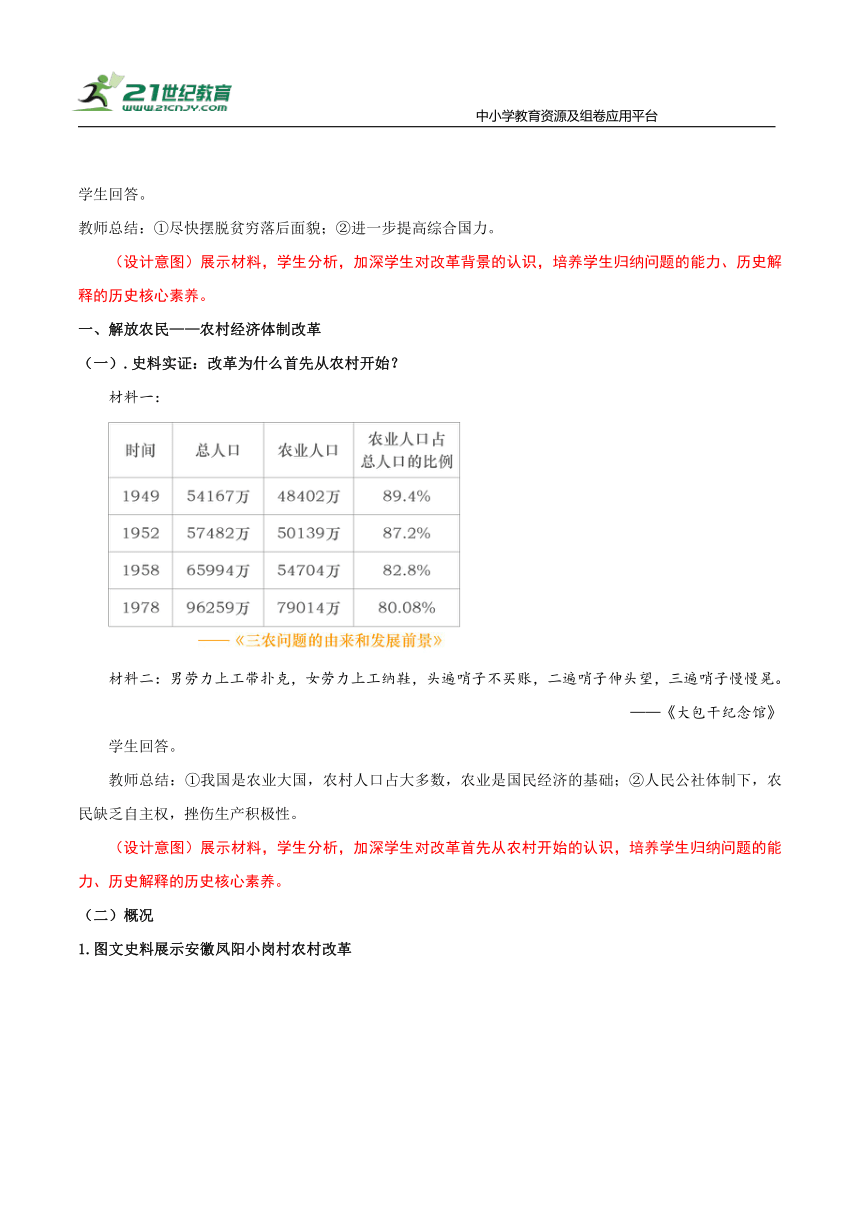

1.图文史料展示安徽凤阳小岗村农村改革

(设计意图)图文史料展示农村改革首先从安徽凤阳小岗村开始,加深学生对小岗村村民敢为人先的精神的认识,培养学生归纳问题的能力、家国情怀的历史核心素养。

名词释义:家庭联产承包责任制

家庭联产承包责任制是在土地公有制的基础上,把集体所有的土地长期包给各家各户使用,分户经营、自负盈亏。

大包干,大包干,直来直去不拐弯。交够国家的,留足集体的,剩下都是自己的。

——农民赞扬家庭联产承包责任制的歌谣

问题一:家庭联产承包责任制的形式?

问题二:家庭联产承包责任制的基础?

问题三:什么是农民的责任、权利和利益?

(设计意图)名词释义,加深学生对家庭联产承包责任制的认识,培养学生归纳问题的能力、历史解释的历史核心素养。

意义:史料实证

学生回答。

教师总结:激发了农民的劳动热情,带来农村生产力的大解放,农业生产和农民收入均有很大提高。

(设计意图)史料展示家庭联产承包责任制的实行意义,培养学生归纳问题的能力、历史解释的历史核心素养。

素养提升:建国后我国农村生产关系的四次重大变革或调整及启示

(设计意图)分组讨论,学生独立思考,梳理前后知识,自主表达观点,培养学生归纳问题的能力、历史解释的历史核心素养。

乡镇企业

(设计意图)图片展示乡镇企业发展,联系实际,培养学生历史解释的历史核心素养。

二、解放企业——城市经济体制改革

(一)史料实证:分析80年代初,这些企业面临什么问题?结合所学知识,分析这些问题出现的原因?

中国人眼中的中国企业:

80年代初,一家濒临倒闭的电器厂(青岛冰箱厂)职工上班8点钟来,9点钟就走人,10点钟时随便在大院里扔一个手榴弹也炸不死人……”该厂当年亏损147万元。

———吴晓波《激荡三十年》

外国人眼中的中国企业:

20世纪70年代末,一位日本记者访问重庆炼钢厂,看到两台正在使用的机器。他惊奇地发现这两台机器,一台生产于1887年,一台生产于1905年。

——吴晓波《激荡三十年》

学生回答。

教师总结:问题:企业职工的积极性不高;管理松散;企业亏损;机器设备陈旧等。

原因:分配中平均主义,打击了企业和职工的生产积极性;企业没有自主权;国家发展缓慢,生产力低下;计划经济体制的弊端。

(设计意图)史料展示,分析城市经济体制改革的背景,培养学生归纳问题的能力、历史解释的历史核心素养。

概况

(设计意图)图片史料展示,梳理城市经济体制改革的过程,培养学生归纳问题的能力、历史解释的历史核心素养。

内容

(设计意图)表格展示国企改革的内容,加深学生对国企改革的理解,培养学生归纳问题的能力、历史解释的历史核心素养。

意义:调动了企业、职工的积极性,增强了企业活力。我国城乡出现了经济大发展的崭新局面。

(设计意图)图文史料展示,国企改革取得的成效,培养学生归纳问题的能力、历史解释的历史核心素养。

(五)过渡

(设计意图)图文史料展示分析经济体制改革中的困境,扩展视野,培养学生历史解释的历史核心素养。

解放国家——社会主义市场经济体制改革

名词释义:社会主义市场经济体制改革

社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的,建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。1992年,中共十四大明确提出要建立社会主义市场经济体制。

(设计意图)结构图展示社会主义市场经济体制改革,帮助学生理解。

影响

1993年,国内生产总值为3.46万亿元,比上年增长13.5%,1994年,国内生产总值为4.67万亿元,比上年增长12.6%,人民生活进一步改善,经济发展开始进入良性循环。

——何沁《中华人民共和国史》

学生回答。

教师总结:有利于实现经济的协调发展和稳定高速增长,对现代化建设有巨大推动作用,使中国的经济实力明显增强。

(设计意图)史料展示分析,学生独立思考,自主表达观点,培养学生归纳问题的能力、历史解释的历史核心素养。

(三)素养提升:改革给我们带来了什么?改革存在的问题和应汲取的教训又有哪些?

(设计意图)学生分组合作谈论,独立思考,自主表达观点,培养学生归纳问题的能力、历史解释的历史核心素养。

【本课小结】

【布置作业】

经济体制改革使中国发生了翻天覆地的变化。请同学们搜集资料,了解一下自己家乡在经济体制改革过程中发生的故事。

【板书设计

经济体制改革

一:解放农民——农村经济体制改革

二:解放企业——城市经济体制改革

三:解放国家——社会主义市场经济体制改革

【家国情怀】

通过本节课的学习,我们了解了:新中国成立后,我国社会主义经济经历了各种曲折,1978年召开的十一届三中全会,把党的工作重点转移到经济建设上来,实行改革开放,我国经济发展出现历史性转折。经济体制改革的浪潮从农村涌向城市,全面展开。

家庭联产承包责任制,它克服了以往分配中的平均主义等弊病,纠正了管理过分集中、经营方式单一等缺点,农民有了生产的自主权,大大地提高了生产积极性,农业生产得到大发展。这一改革冲破了阻碍农业生产力发展的人民公社体制,说明要保持社会主义制度旺盛的生命力,必须对生产关系中不适应生产力的部分进行改革,同时也说明,发展经济必须要遵循生产力发展需要的基本原则。

第8课 《经济体制改革》教学设计

【教材分析】

《历史课程标准》要求:了解农村改革、城市改革;了解社会主义市场经济体制的建立与完善。

伟大的理论来自伟大的实践,反过来伟大的理论又指导伟大的实践。本课内容主要讲述了1978年十一届三中全会作出“把党的工作重点转移到经济建设上来,实行改革开放”的伟大决策后,我国经济体制改革全面展开,经济建设取得迅速发展,人民生活水平得到了极大改善。

本课理论性较强,紧紧围绕对内进行经济体制改革这个主题展开,分为三个部分,详细介绍了经济体制改革经历的三个发展阶段:从1978~1984年,改革的重点在农村,实行了家庭联产承包责任制;从1984~1992年,改革从农村转向城市,以扩大企业自主权、增强国有大中型企业的生机和活力为重点;在1992年邓小平南方谈话的推动下,中共十四大确定了我国经济体制改革的新目标即“建立社会主义市场经济体制”。

【教学目标】

1.通过研读材料和图片,了解农村和城市经济体制改革的相关内容;通过分析示意图,了解家庭联产承包责任制和社会主义市场经济体制的概念。

2.通过对本课的学习,认识到改革对经济和社会的推动作用,体会改革要适应时代发展的需要。

【教学重难点】

重点:家庭联产承包责任制;社会主义市场经济体制的建立与完善。

难点:城市经济体制改革;理解生产关系一定要适应生产力发展的基本原则。

【教学过程】

【导入新课】

展示问题:“新中国社会主义建设道路,主要分为以下三个阶段模仿、探索、创新”由此引出经济体制改革,过渡到本节课的学习。

(设计意图)问题图片展示,创设问题情境,培养学生历史解释核心素养,激发学生学习兴趣。

展示课程标准和本节课核心素养

【讲授新课】

过渡:中国需要一场改革吗?如果需要,国内改革的任务是什么?

视点一:

政府报表中的中国农村:

1978年全国人民公社社员从集体分配到的收入平均74.67元,其中2亿农民平均收入低于50元,有1.12亿人每天能挣到0.11元,1.9亿人每人每天能挣0.13元,有2.7亿人每天挣0.14元。有2/3农民生活水平不如50年代,1/3农民生活水平不如30年代。

——农业部人民公社管理局

视点二:

史学家笔下的中国城镇:

天津市:

1975年,工厂第一线工人70%是二级工,月薪41.5元。1950年人均住房面积3.8平方米,1972年,3平方米。

——杨继绳《三十年河东》

视点三:

中美对比:

中国人均创造价值0.9万元人民币,

美国人均创造价值11.18万元人民币。

中国GDP1495亿美元,美国GDP23566亿美元,只占美国6.35%。(1978年)

学生回答。

教师总结:①尽快摆脱贫穷落后面貌;②进一步提高综合国力。

(设计意图)展示材料,学生分析,加深学生对改革背景的认识,培养学生归纳问题的能力、历史解释的历史核心素养。

一、解放农民——农村经济体制改革

(一).史料实证:改革为什么首先从农村开始?

材料一:

材料二:男劳力上工带扑克,女劳力上工纳鞋,头遍哨子不买账,二遍哨子伸头望,三遍哨子慢慢晃。

——《大包干纪念馆》

学生回答。

教师总结:①我国是农业大国,农村人口占大多数,农业是国民经济的基础;②人民公社体制下,农民缺乏自主权,挫伤生产积极性。

(设计意图)展示材料,学生分析,加深学生对改革首先从农村开始的认识,培养学生归纳问题的能力、历史解释的历史核心素养。

概况

1.图文史料展示安徽凤阳小岗村农村改革

(设计意图)图文史料展示农村改革首先从安徽凤阳小岗村开始,加深学生对小岗村村民敢为人先的精神的认识,培养学生归纳问题的能力、家国情怀的历史核心素养。

名词释义:家庭联产承包责任制

家庭联产承包责任制是在土地公有制的基础上,把集体所有的土地长期包给各家各户使用,分户经营、自负盈亏。

大包干,大包干,直来直去不拐弯。交够国家的,留足集体的,剩下都是自己的。

——农民赞扬家庭联产承包责任制的歌谣

问题一:家庭联产承包责任制的形式?

问题二:家庭联产承包责任制的基础?

问题三:什么是农民的责任、权利和利益?

(设计意图)名词释义,加深学生对家庭联产承包责任制的认识,培养学生归纳问题的能力、历史解释的历史核心素养。

意义:史料实证

学生回答。

教师总结:激发了农民的劳动热情,带来农村生产力的大解放,农业生产和农民收入均有很大提高。

(设计意图)史料展示家庭联产承包责任制的实行意义,培养学生归纳问题的能力、历史解释的历史核心素养。

素养提升:建国后我国农村生产关系的四次重大变革或调整及启示

(设计意图)分组讨论,学生独立思考,梳理前后知识,自主表达观点,培养学生归纳问题的能力、历史解释的历史核心素养。

乡镇企业

(设计意图)图片展示乡镇企业发展,联系实际,培养学生历史解释的历史核心素养。

二、解放企业——城市经济体制改革

(一)史料实证:分析80年代初,这些企业面临什么问题?结合所学知识,分析这些问题出现的原因?

中国人眼中的中国企业:

80年代初,一家濒临倒闭的电器厂(青岛冰箱厂)职工上班8点钟来,9点钟就走人,10点钟时随便在大院里扔一个手榴弹也炸不死人……”该厂当年亏损147万元。

———吴晓波《激荡三十年》

外国人眼中的中国企业:

20世纪70年代末,一位日本记者访问重庆炼钢厂,看到两台正在使用的机器。他惊奇地发现这两台机器,一台生产于1887年,一台生产于1905年。

——吴晓波《激荡三十年》

学生回答。

教师总结:问题:企业职工的积极性不高;管理松散;企业亏损;机器设备陈旧等。

原因:分配中平均主义,打击了企业和职工的生产积极性;企业没有自主权;国家发展缓慢,生产力低下;计划经济体制的弊端。

(设计意图)史料展示,分析城市经济体制改革的背景,培养学生归纳问题的能力、历史解释的历史核心素养。

概况

(设计意图)图片史料展示,梳理城市经济体制改革的过程,培养学生归纳问题的能力、历史解释的历史核心素养。

内容

(设计意图)表格展示国企改革的内容,加深学生对国企改革的理解,培养学生归纳问题的能力、历史解释的历史核心素养。

意义:调动了企业、职工的积极性,增强了企业活力。我国城乡出现了经济大发展的崭新局面。

(设计意图)图文史料展示,国企改革取得的成效,培养学生归纳问题的能力、历史解释的历史核心素养。

(五)过渡

(设计意图)图文史料展示分析经济体制改革中的困境,扩展视野,培养学生历史解释的历史核心素养。

解放国家——社会主义市场经济体制改革

名词释义:社会主义市场经济体制改革

社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的,建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。1992年,中共十四大明确提出要建立社会主义市场经济体制。

(设计意图)结构图展示社会主义市场经济体制改革,帮助学生理解。

影响

1993年,国内生产总值为3.46万亿元,比上年增长13.5%,1994年,国内生产总值为4.67万亿元,比上年增长12.6%,人民生活进一步改善,经济发展开始进入良性循环。

——何沁《中华人民共和国史》

学生回答。

教师总结:有利于实现经济的协调发展和稳定高速增长,对现代化建设有巨大推动作用,使中国的经济实力明显增强。

(设计意图)史料展示分析,学生独立思考,自主表达观点,培养学生归纳问题的能力、历史解释的历史核心素养。

(三)素养提升:改革给我们带来了什么?改革存在的问题和应汲取的教训又有哪些?

(设计意图)学生分组合作谈论,独立思考,自主表达观点,培养学生归纳问题的能力、历史解释的历史核心素养。

【本课小结】

【布置作业】

经济体制改革使中国发生了翻天覆地的变化。请同学们搜集资料,了解一下自己家乡在经济体制改革过程中发生的故事。

【板书设计

经济体制改革

一:解放农民——农村经济体制改革

二:解放企业——城市经济体制改革

三:解放国家——社会主义市场经济体制改革

【家国情怀】

通过本节课的学习,我们了解了:新中国成立后,我国社会主义经济经历了各种曲折,1978年召开的十一届三中全会,把党的工作重点转移到经济建设上来,实行改革开放,我国经济发展出现历史性转折。经济体制改革的浪潮从农村涌向城市,全面展开。

家庭联产承包责任制,它克服了以往分配中的平均主义等弊病,纠正了管理过分集中、经营方式单一等缺点,农民有了生产的自主权,大大地提高了生产积极性,农业生产得到大发展。这一改革冲破了阻碍农业生产力发展的人民公社体制,说明要保持社会主义制度旺盛的生命力,必须对生产关系中不适应生产力的部分进行改革,同时也说明,发展经济必须要遵循生产力发展需要的基本原则。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化