第二单元 丰富多样的世界文化【单元测试卷】-2023-2024学年高二历史单元速记·巧练(选择性必修3:文化交流与传播)(文字版 _ 含答案解析)

文档属性

| 名称 | 第二单元 丰富多样的世界文化【单元测试卷】-2023-2024学年高二历史单元速记·巧练(选择性必修3:文化交流与传播)(文字版 _ 含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 508.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-26 08:11:08 | ||

图片预览

文档简介

第二单元 丰富多样的世界文化【单元测试卷】

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.朝鲜《高丽律》篇章内容多取法于《唐律》;日本文武天皇制定《大宝律令》也以《唐律》为蓝本;越南李太宗时期颁布的《刑书》大都参考《唐律》。这实质上反映的是( )

A.亚洲国家法律理念是相同的 B.三个国家是中国的附属国

C.周边国家深受中华文明影响 D.中华法系的逐渐形成和发展

2.据《阿拉伯通史》记载:“(巴格达城)市场上有从中国运来的瓷器、丝绸和麝香;从印度和马来群岛运来的香料、矿物和燃料;从中亚细亚和突厥运来的红宝石、青金石、织造品和奴隶;从斯堪的纳维亚和俄罗斯运来的蜂蜜、黄蜡、毛皮和白奴;从非洲东部运来的象牙、金粉和黑奴。”对此理解正确的是( )

A.巴格达是当时世界最繁华的城市 B.阿拉伯人垄断东西方商业贸易

C.阿拉伯商人的贸易范围非常广泛 D.奴隶制是阿拉伯人扩张的基础

3.5400年前两河流域出现楔形文字,5000年前埃及出现象形文字,4500-3700年前印度出现印章文字,3300年前中国出现甲骨文,1800年前玛雅人发明象形文字。除甲骨文外,其他文字都已失传或消失,其主要原因是( )

A.文明交流 B.民族迁徙

C.异族征服 D.政权更迭

4.在罗马法原始文献中,除损害赔偿的基本原则外,还有一些其他因素影响赔偿额的确定:对能够避免的损失不作赔偿的原则;赔偿额以债务人在订立合同时可以预见的损失为限的原则;能力利益照顾的原则等。这说明罗马法( )

A.适应了帝国扩张的需要 B.具有灵活性且与时俱进

C.旨在维护债权人的利益 D.体现公正性和人文关怀

5.罗马统治时期的希腊历史目前仍是希腊史和罗马史研究领域之间的“两不管”地带。罗马的征服使希腊城邦和希腊化王国的主权不复存在,希腊史至晚写到希腊化时代为止;而罗马史的撰写和研究又以罗马国家的发展为显性或隐性的主轴,缺乏以希腊人为本位的系统论著。“两不管”状况形成的原因是( )

A.以国家为古代文明研究单位的学术传统

B.西方学者不能坚持和运用历史唯物主义

C.罗马统治下的希腊人无法维持民族认同

D.希腊文化已经彻底融入罗马的社会生活

6.被称为“空中城市”的马丘比丘位于秘鲁南部安第斯山脉的尾部,海拔2430米处,是南美最大的印加帝国遗址。通过考古研究可以发现,马丘比丘城被很好地划分为农业区、手工业区、皇家区、宗教区等。这反映出( )

A.马丘比丘是安第斯地区经济中心 B.印加文化继承了玛雅文化精华

C.印加帝国城市化发展水平非常高 D.印第安人独特的城市规划思想

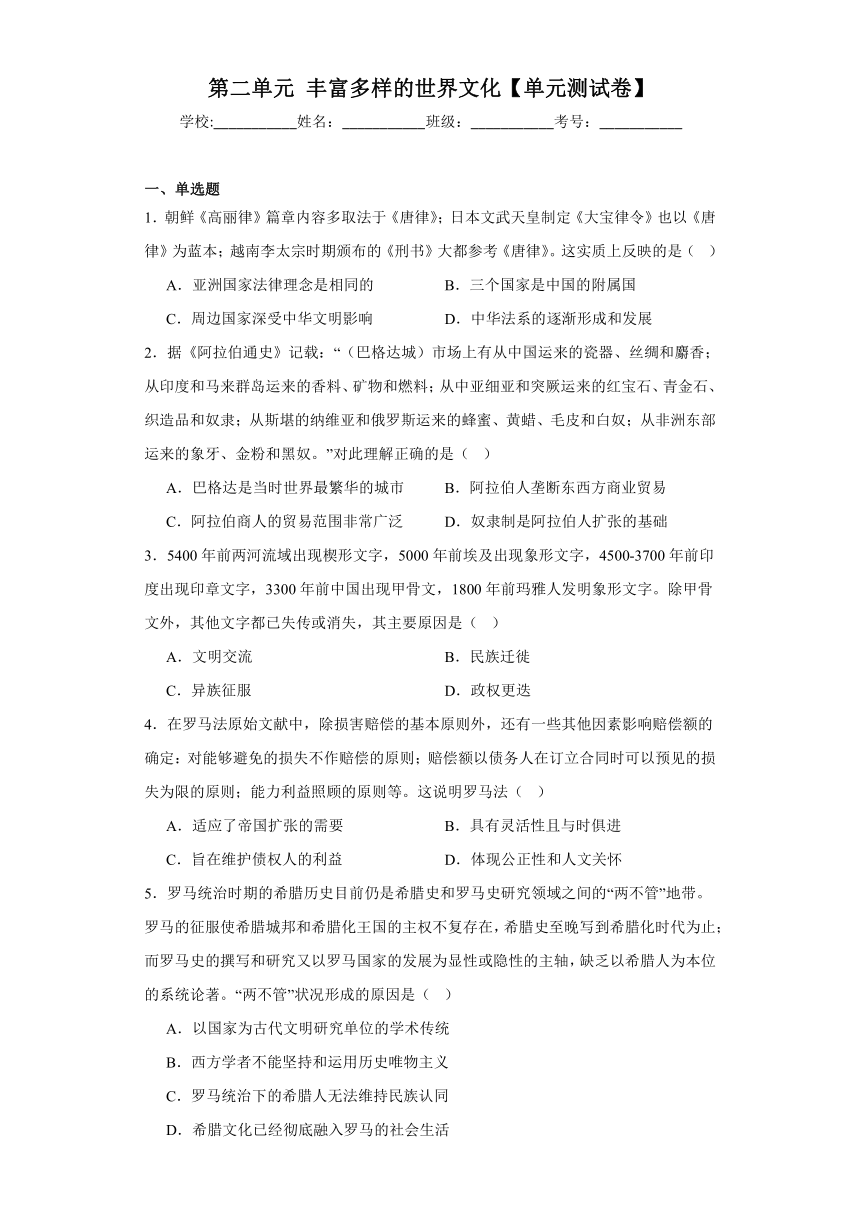

7.如图是出土于埃及约公元前3100年的纳尔迈调色板:图中鹰代表鹰神荷鲁斯;比其他人都高大威猛的纳尔迈头戴王冠,右手高举权标,左手抓起跪在地上敌人的头发,脚下还有两名敌人正在逃窜。这反映了埃及艺术( )

A.提倡多神崇拜 B.凸显浪漫主义 C.突出主要人物 D.融合罗马文化

8.佛教主张:“于一切众生身平等心,于一切众生业报平等心。”公元前6世纪,许多低种姓的艺人、剃头匠和工商业者成为佛教信徒,被奉为佛陀十大弟子之一的优波离原本是首陀罗种姓的剃头匠。这说明( )

A.佛教暗含对种姓制度的批判 B.佛教的教义脱胎于婆罗门教

C.婆罗门教已经失去社会基础 D.佛教受到上层社会普遍抵制

9.古埃及较早地建立了统一王朝,宏伟的金字塔体现了法老的至上权威。最大的金字塔是公元前2500年前后建造的胡夫金字塔,高146米,边长220米,据说用了230万块石头,从它之后,金字塔越修越小。这反映了古埃及( )

A.建筑深受希腊文化影响 B.奴隶制经济高度发达

C.融合了东西方文化特色 D.王权走向衰落的趋势

10.在古埃及,很多神是幻想出的人类和其他动物的合体。两河流域的神多以纯粹的人类形象出现,但也没有完全与动物脱离,一些画像中神的身旁都会出现动物,动物也标志着神对应的特征和能力。由此可知( )

A.世界文化发展具有地域特色 B.西亚文化借鉴了古埃及文化

C.神话是现实生活的真实反映 D.认知动物水平体现文明程度

11.西方“史学之父”希罗多德(约前484年-前425年)的著作《历史》以希波战争(前499年-前449年)为主线,共分9卷,每卷都以希腊神话中的一位缪斯女神的名字来命名,并有各自独立的主题。全书详尽地记录了西亚、北非以及希腊地区的地理环境、民族分布、经济生活、政治制度、历史往事、风土人情、宗教信仰、名胜古迹。对此分析正确的是( )

①《历史》属于文献史料,有助于对希波战争的历史研究

②希罗多德受希腊神话影响,没有用理性思维方式认识战争

③希罗多德生活在希波战争时期,有可能获得较高价值的史料

④希罗多德对西亚、北非内容的记载是该时期文化交流的反映

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

12.774年,查理大帝率军前往罗马,解救罗马教廷免遭伦巴德人的吞并。800年,查理大帝再次出兵意大利帮助莱奥三世教皇清除教廷内部的帮派斗争,摆脱了意大利世俗贵族的控制。这从侧面反映了

A.欧洲的国家和民族认同观念增强 B.教权在与王权的斗争中占据上风

C.罗马教廷是维护君权的重要力量 D.基督教会与世俗王权的利益一致

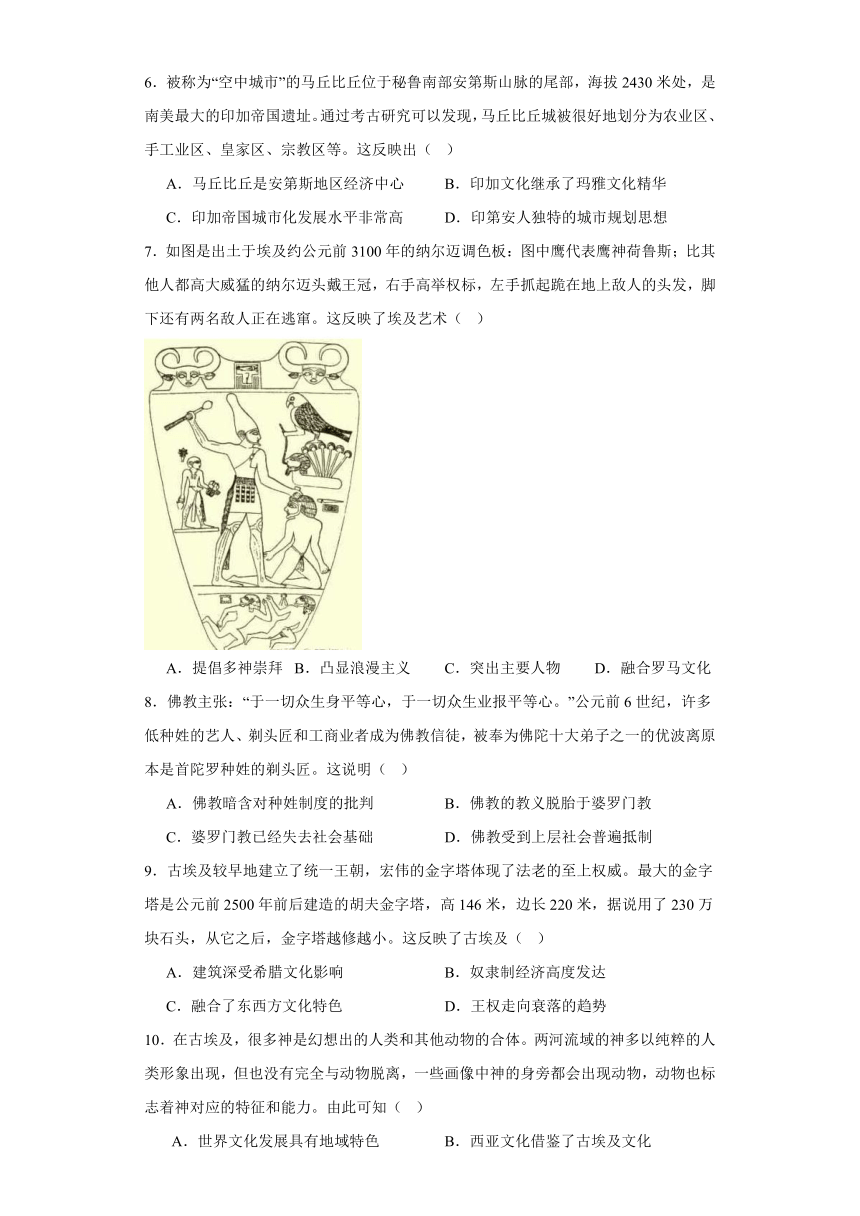

13.下图是某学生在复习古代某国发展历程这一专题时绘制的年代尺(BC指公元前,AD指公元)。请你判断,图中④处的帝国名称应为

A.亚历山大帝国 B.罗马帝国 C.拜占庭帝国 D.阿拉伯帝国

14.据古罗马史书记载,公元前5世纪,三名罗马使者被派去雅典以熟悉其制度和风俗,并了解其他希腊城邦的法律。他们抄录了“梭伦法”,回国后参与制定了“十二铜表法”。这一记载反映了

A.希腊各城邦文化的优越 B.罗马法的包容特征

C.希腊文化对罗马的影响 D.十二铜表法的来源

15.《摩诃婆罗多》讲述了婆罗多族两大王室后裔俱卢族和般度族为争夺王权继承权,冲突不断,最终在俱卢开战的故事。这部史诗包括了难以计数的有关国王、王子、智者、魔鬼和诸神角色的桥段。据此可知,《摩诃婆罗多》

A.注重记载古印度的民风民俗 B.反映了分裂动荡的古印度社会现实

C.印证了印度教产生后受到压迫的历史 D.体现了古印度宫廷文学的辉煌成就

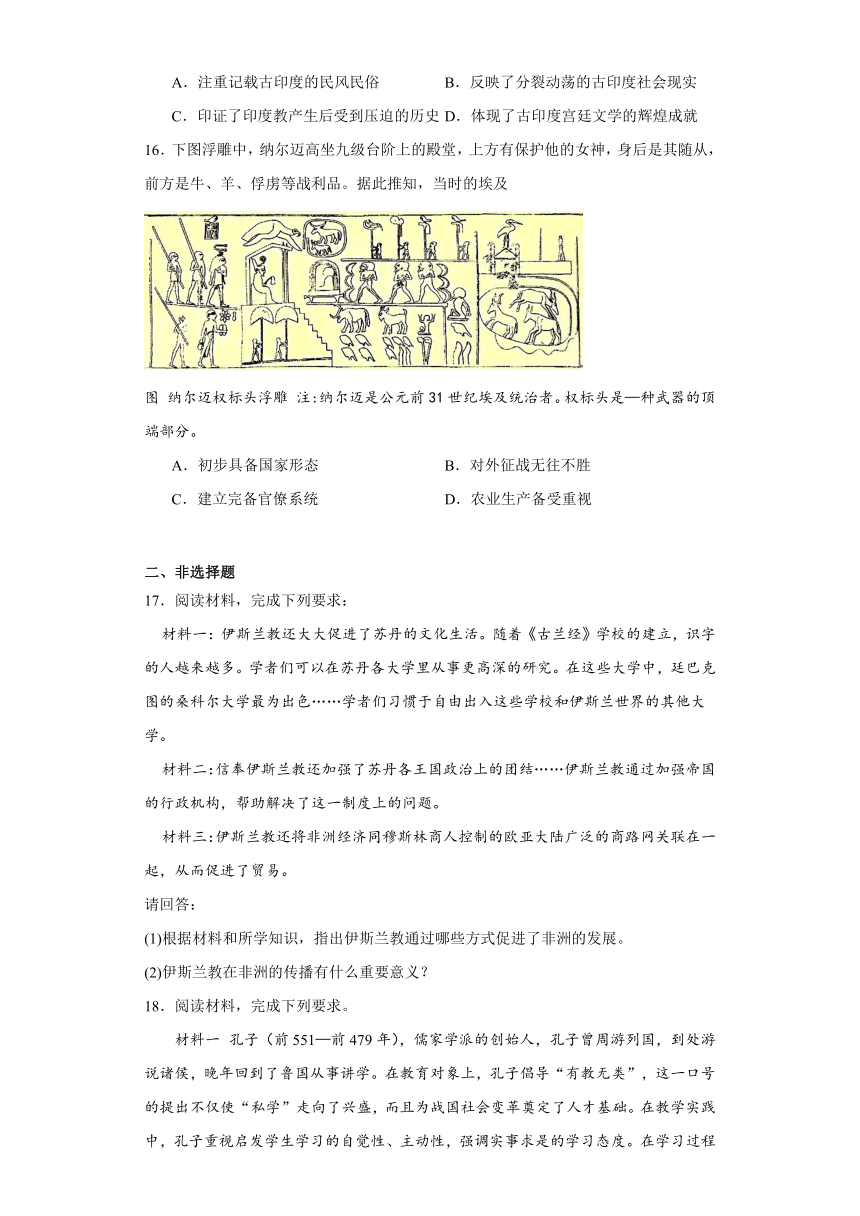

16.下图浮雕中,纳尔迈高坐九级台阶上的殿堂,上方有保护他的女神,身后是其随从,前方是牛、羊、俘虏等战利品。据此推知,当时的埃及

图 纳尔迈权标头浮雕 注:纳尔迈是公元前31世纪埃及统治者。权标头是—种武器的顶端部分。

A.初步具备国家形态 B.对外征战无往不胜

C.建立完备官僚系统 D.农业生产备受重视

二、非选择题

17.阅读材料,完成下列要求:

材料一:伊斯兰教还大大促进了苏丹的文化生活。随着《古兰经》学校的建立,识字的人越来越多。学者们可以在苏丹各大学里从事更高深的研究。在这些大学中,廷巴克图的桑科尔大学最为出色……学者们习惯于自由出入这些学校和伊斯兰世界的其他大学。

材料二:信奉伊斯兰教还加强了苏丹各王国政治上的团结……伊斯兰教通过加强帝国的行政机构,帮助解决了这一制度上的问题。

材料三:伊斯兰教还将非洲经济同穆斯林商人控制的欧亚大陆广泛的商路网关联在一起,从而促进了贸易。

请回答:

(1)根据材料和所学知识,指出伊斯兰教通过哪些方式促进了非洲的发展。

(2)伊斯兰教在非洲的传播有什么重要意义?

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 孔子(前551—前479年),儒家学派的创始人,孔子曾周游列国,到处游说诸侯,晚年回到了鲁国从事讲学。在教育对象上,孔子倡导“有教无类”,这一口号的提出不仅使“私学”走向了兴盛,而且为战国社会变革奠定了人才基础。在教学实践中,孔子重视启发学生学习的自觉性、主动性,强调实事求是的学习态度。在学习过程中,要多听多看,有怀疑的地方不轻易下判断,要持存疑态度。同时孔子还主张要相互学习,取长补短,要做到“不耻下问”。在教学方法上,孔子提出了“学而不思则罔,思而不学则怠”;“学而时习之”,“温故而知新”的主张。面对学生,孔子主张“有教无类”及“因材施教”的观点对后世影响极大。在培养目标上,他倡导“仕而优则学,学而优则仕”的主张,在我国教育史和选官制度变革上具有划时代的进步意义。鉴于孔子在教育上的贡献,国际学术界尊其为世界古代十大思想家之首。

——摘编自朱邵侯、齐涛等《中国古代史》

材料二 柏拉图(前427—前347年),古希腊著名的哲学家、教育家,曾在雅典创办过阿加德米学院。在教育作用方面,他认为良好的教育是实现理想社会,培养出合格的卫国者的保证。他认为教育在改造人性上也有着巨大的威力,因此他要求国家严格控制教育。柏拉图的最高教育目的则是要培养“哲学王”,经过教育的培养的精英可以成为优秀的哲学家,最终成为统治者。在教育对象上,他主张“精英”教育,应该从第一、二等级中选出最优秀的年轻人进行学习。在教育方法上,柏拉图提倡启发诱导,他认为,只要经过启发,没有学习过的人也能自觉地推导出数学、几何等公式。柏拉图以上的教育理念对欧洲的教育产生了深远的影响。

——摘编自陈桃兰《孔子与柏拉图的教育思想比较》

根据材料及所学知识,简析孔子和柏拉图教育理念产生的背景。

19.阅读材料,回答问题。

材料一 中华民族和中国人民在修齐治平、尊时守位、知常达变、开物成务、建功立业过程中培育出和形成的基本思想理念,如革故鼎新、与时俱进的思想①,脚踏实地、实事求是的思想,惠民利民、安民富民的思想②,道法自然、天人合一的思想③等可以为人们认识和改造世界提供有益启迪,可以为治国理政提供有益借鉴。

——《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》(2017年)

材料二 东周社会……人的思想现在可以自由驰骋了……中国这一思想繁荣的时代与古希腊的哲人时代、希伯来的先知时代及古印度的佛陀及其他早期宗教领袖的时代几乎是同时产生的。……不过他们得出的答案大相径庭,从而使地中海文明、南亚文明和东亚文明就此分道扬镳,各自朝着不同的方向发展下去。

——[美]费正清《中国:传统与变迁》

材料三 零和博弈是博弈论中的一个概念,属于非合作博弈,即参与博弈赛局的双方,在严格遵守博弈规则的前提条件下,若是其中一方可以获得利益,也就意味着另一方的利益必然受损。所以,博弈双方的收益和损失之和永远为零,即博弈双方不存在合作的可能性。零和博弈理论认为,世界是一个封闭的空间,里面的所有机遇、财富、资源等都是有限的,当世界中的某个地区或者国家的财富或者资源增加时,也就意味着别的地区或者国家的财富或者资源在减少,这便像一种无形的掠夺。

——摘编自[美]约翰·冯·诺伊曼著刘霞译《博弈论》

(1)春秋战国时期的学术思想是中华传统文化发展的源头。材料一中①②③代表的思想分别可以追溯到当时哪一学派?根据材料并结合所学说明中华文化的价值。

(2)列举材料二这一时代中“地中海文明”和“南亚文明”的思想家(或宗教领袖)。结合所学指出古希腊哲人们共同探究的问题。

(3)据材料三,概括零和博弈理论的主要内容,并指出该理论对当今全球治理有何影响。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料 人类学家博厄斯认为:“人类历史证明,一个社会群体,其文化进步往往取决于它是否有机会吸取邻近社会群体的经验。一个社会群体所获得种种发现可以传给其他社会群体;彼此之间的交流愈多样化,相互学习的机会也就愈多。大体上,文化最原始的部落也就是那些长期与世隔绝的部落,因而,它们不能从邻近部落所取得的文化成就中获得好处。”

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

根据材料,自行拟定一个主题,并结合所学知识予以论述。(要求:观点明确,史论结合,论证充分,表述清晰。)

参考答案:

1.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。据本题材料朝鲜、日本、越南都参考了《唐律》概括得出主要结论是:周边国家深受中华文明影响,C项正确;亚洲国家法律理念是相同的,这样的表述过于绝对,排除A项;三个国家是中国的附属国,不符合事实,排除B项;中华法系的逐渐形成和发展不符合材料要表述的内容,只涉及唐朝法律的发展,排除D项。故选C项。

2.C

【详解】 根据材料巴格达市场上有“中国”“印度和马来群岛”“中亚细亚和突厥”“斯堪的纳维亚和俄罗斯”“非洲”等多个地区的商品,可以得出,阿拉伯商人的贸易范围非常广泛,C项正确,材料没有巴格达与其他城市的对比,得不出巴格达是否是当时世界最繁华的城市,排除A项;材料只能体现巴格达城的市场上有来自不同地区的商品,阿拉伯商人的贸易范围非常广泛,不能得出阿拉伯人“垄断”东西方商业贸易,排除B项;材料只能体现巴格达城的市场上有来自不同地区的商品,阿拉伯商人的贸易范围非常广泛,但是不能得出奴隶制是阿拉伯人扩张的基础,排除D项。故选C项。

3.C

【详解】两河流域、印度、玛雅文字的消失主要原因是异族入侵导致,C项正确;古代文明之间的交流促进文字的演化,并不是古文字消失的主要原因,排除A项;文字会随着民族迁徙而转移流传的空间,但并不一定会消失,排除B项;如果是同一民族之间的斗争导致政权更迭,其文字并不会断绝,排除D项。故选C项。

4.D

【详解】依据材料“对能够避免的损失不作赔偿的原则;赔偿额以债务人在订立合同时可以预见的损失为限的原则;能力利益照顾的原则等”可知,反映了罗马法对赔偿人及其赔偿能力的照顾,这在一定程度上保障了赔偿能力有限的人的利益,体现了罗马法具有一定的公正性和人文关怀,D项正确;材料信息没有提及当时是处于罗马共和国时期,还是罗马帝国时期,不能看出是否适应了帝国扩张的需要,排除A项;材料不能体现与时俱进,排除B项;罗马法的实质是维护奴隶主贵族利益,而且材料中的规定一定程度上保障了赔偿能力有限的人的利益,排除C项。故选D项。

5.A

【详解】根据材料“罗马统治时期的希腊历史目前仍是希腊史和罗马史研究领域之间的‘两不管’地带。”可知直到目前为止,罗马统治时期的希腊世界仍处在国内希腊史和罗马史研究领域之间的“两不管”地带。造成这种状况的潜在原因,也许是人们通常以国家为古代文明研究单位的学术传统,即罗马的征服使希腊城邦和希腊化王国的主权不复存在,希腊史于是至晚写到希腊化时代为止;而罗马史的撰写和研究又以罗马国家的发展为显性或隐性的主轴,对罗马时代希腊人情况的描述至多也不过是蜻蜓点水,更谈不上有以希腊人为本位的系统论著。A项正确;西方学者并非不能坚持和运用历史唯物主义,排除B项;无论从希腊史还是从罗马史角度而言,罗马时代的希腊人都是一个不容忽视的研究对象,希腊古典文化中的不少成就是他们创造的。而他们何以能够并且究竟怎样保持自己的民族存在和认同,无疑是理解他们这段历史和这些成就的最重要问题之一,故罗马统治下的希腊人能够维持民族认同,排除C项;“彻底融入”的表述过于绝对,排除D项。故选A项。

6.D

【详解】根据材料“主要建筑分为农业区、手工业区、皇家区、宗教区等”可知,马丘比丘是经过认真规划的,反映出印第安人具有独特的城市规划思想,D项正确;材料没有体现马丘比丘是经济中心,且根据材料可知它倾向于一个综合性的城市,排除A项;虽然玛雅文化也有历法、宗教和农业,但仅凭材料不能得出它被印加文化继承,排除B项;仅从马丘比丘一座城,不能反映出印加帝国高度发达的城市化水平,排除C项。故选D项。

7.C

【详解】根据“比其他人都高大威猛的纳尔迈头戴王冠,右手高举权标,左手抓起跪在地上敌人的头发,脚下还有两名敌人正在逃窜”可得出这一艺术中突出了主要人物,即纳尔迈,展现了他的英勇,C项正确;材料没人体现多神,排除A项;材料与水果主义及罗马文化无关,排除BD项。故选C项。

8.A

【详解】从材料中的“于一切众生身平等心,于一切众生业报平等心”可以看出佛教主张众生平等,从材 料中的“许多低种姓的艺人、剃头匠和工商业者成为佛教信徒”可以看出佛教吸收低种姓信徒, 结合所学知识可知,这体现了佛教对种姓制度的批判,A项正确; 佛教教义与婆罗门教不同,排除B项; C项说法与史实不符,排除C项; D项说法太夸张,排除D项。故选A项。

9.D

【详解】宏伟的金字塔体现了法老的至上权威,金字塔的修建反映古代埃及国家国力强大,胡夫金字塔之后,金字塔越修越小,说明埃及的国力衰落,王权走向衰落,D项正确;材料无法体现希腊文化的影响,排除A项;材料没有涉及古埃及奴隶制经济发展状况,排除B项;材料无法体现东西方文化特色,排除C项。故选D项。

10.A

【详解】据题意可知,虽然两河流域的神也没有与动物脱离,但和古埃及的神的形象并不一样,由此可知世界区域文明具有差异性,有各自的地域特色,A项正确;虽然西亚文明的中的神与古埃及的神有相类似之处,但不能据此说明西亚文明借鉴了古埃及文明,排除B项;材料主要是体现了世界区域文明存在差异性,C项无法体现这一主旨,排除C项;D项说法无法体现材料主旨,不符合题意,排除D项。故选A项。

11.C

【详解】根据“全书详尽地记录了西亚、北非以及希腊地区的地理环境、民族分布、经济生活、政治制度、历史往事、风土人情、宗教信仰、名胜古迹”可知希罗多德的《历史》属于文献史料,有助于对希波战争的历史研究;而他生活在希波战争时期,有可能获得较高价值的史料,所以他对西亚、北非内容的记载是该时期文化交流的反映,①③④正确,C项正确;“没有用理性思维方式认识战争”的说法明显有误,②错误,排除包含②的ABD项。故选C项。

12.C

【详解】从题干中查理大帝的活动可以看出,查理大帝极力维护罗马教皇的统治,结合时间信息和所学知识可知,此时的欧洲王权需要教权的支持,C项正确;题干中未涉及摆脱教权的民族国家意识的增强,排除A项;题干强调的是王权与教权的相互维护,不是斗争,排除B项;中世纪时的教会与世俗王权是有斗争的,二者的利益并不一致,排除D项。故选C项。

13.C

【详解】根据图示内容可知,④处的帝国持续的时间是395年—1453年,结合所学内容可知,这是拜占庭帝国的持续时间,C项正确;亚历山大帝国是在公元前4世纪时期,排除A项;罗马帝国形成于公元前27年,排除B项;阿拉伯帝国形成于公元8世纪,排除D项。故选C项。

14.C

【详解】材料“他们抄录了‘梭伦法’,回国后参与制定了‘十二铜表法’”体现了希腊法对罗马法的影响,说明希腊文化对罗马具有一定的影响,故C项正确;A项“各城邦文化的优越”的说法过于绝对,排除;材料并没有说明罗马法的具体内容,因此不能看出罗马法具有包容性,排除B项;十二铜表法是罗马奴隶制经济发展的产物,排除D项。故选C项。

15.B

【详解】根据“为争夺王权继承权,冲突不断……难以计数”,可知体现了分裂动荡的古印度社会现实,B项正确;材料看不出这部文学作品注重记载古印度的民风民俗,排除A项;根据所学知识,《摩诃婆罗多》大约完成于公元前4世纪,印度教是在4世纪时出现的,排除C项;《摩诃婆罗多》是民间文学,而非宫廷文学,排除D项。故选B项。

16.A

【详解】根据“纳尔迈高坐九级台阶上的殿堂,上方有保护他的女神,身后是其随从,前方是牛、羊、俘虏等战利品”可以看出,当时的埃及已经出现 了等级及国家权力的象征,反映出国家已经初具雏形,A项正确;材料不能证明战无不胜,排除B;材料没有体现完备的官僚体系,排除C;图片及材料中并没有农业生产,也不能体现重视,排除D。

17.(1)政治上伊斯兰教加强了非洲当地国家行政机构,强化了帝国的行政管理能力;经济上起到了沟通亚欧非贸易,连接大洲之间商路网;文化上促进大量人才的培养,有利于先进文化输入非洲。

(2)意义:伊斯兰教作为宗教在促进非洲历史文明发展进程当中起到了不可磨灭的作用 ;贸易上连接非欧大陆,促使黄金大量流入欧洲,加快了欧洲封建化的进程;政治上加快了非洲当地国家的扩张和政权的巩固;文化上,促进了文明的传播,促进了当地文明的进步。

【详解】(1)本题是内容类材料分析题。时空是古代的阿拉伯帝国。方式:根据材料“信奉伊斯兰教还加强了苏丹各王国政治上的团结……伊斯兰教通过加强帝国的行政机构,帮助解决了这一制度上的问题”和所学可知,政治上伊斯兰教加强了非洲当地国家行政机构,强化了帝国的行政管理能力;根据材料“伊斯兰教还将非洲经济同穆斯林商人控制的欧亚大陆广泛的商路网关联在一起,从而促进了贸易。”和所学可知,经济上起到了沟通亚欧非贸易,连接大洲之间商路网;根据材料“学者们习惯于自由出入这些学校和伊斯兰世界的其他大学”和所学可知,文化上促进大量人才的培养,有利于先进文化输入非洲。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是古代的非洲。意义:根据材料“信奉伊斯兰教还加强了苏丹各王国政治上的团结……”和所学可知,伊斯兰教作为宗教在促进非洲历史文明发展进程当中起到了不可磨灭的作用 ,加快了非洲当地国家的扩张和政权的巩固;根据材料“廷巴克图的桑科尔大学最为出色……学者们习惯于自由出入这些学校和伊斯兰世界的其他大学”和所学可知,文化上,促进了文明的传播,促进了当地文明的进步;根据材料“伊斯兰教还将非洲经济同穆斯林商人控制的欧亚大陆广泛的商路网关联在一起,从而促进了贸易”和所学可知,贸易上连接非欧大陆,促使黄金大量流入欧洲,加快了欧洲封建化的进程。

18.孔子:①分封制、宗法制崩溃促使士大夫阶层崛起;②各国变法图强对实用性人才的需要;③新兴地主阶级的兴起。

柏拉图:①古希腊浓厚的哲学氛围;②古希腊奴隶制的社会性质;③古希腊早期人文主义的发展;④雅典式民主对公民自由的限制。

【详解】本题是背景类材料分析题,时空是春秋时期(中国)和前427—前347年(欧洲)。背景:孔子:根据孔子所处年代及周游列国,可得出分封制、宗法制崩溃促使士大夫阶层崛起;根据春秋时期,社会转型的现实,各国争先变法图强,可得出各国变法图强对实用性人才的需要;根据材料一中“学而优则仕”的主张及所学知识可知,由于井田制和分封制逐渐走向瓦解,地主阶级兴起,要求在政治上取得发展。柏拉图:根据材料二“柏拉图的最高教育目的则是要培养‘哲学王’”和柏拉图所处的时代可得出古希腊浓厚的哲学氛围;根据材料二“他主张‘精英’教育,应该从第一、二等级中选出最优秀的年轻人进行学习”及所学知识,可得出古希腊奴隶制的社会性质;根据材料二“只要经过启发,没有学习过的人也能自觉地推导出数学、几何等公式”及所学知识,可得出古希腊早期人文主义的发展;根据材料二“他认为教育在改造人性上也有着巨大的威力,因此他要求国家严格控制教育”可知雅典式民主对公民自由的限制。

19.(1)学派:①法家 ②儒家 ③道家。

价值:中华文化是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力,维护着中国团结统一的政治局面,推动着中国社会的发展进步,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

(2)代表人物:地中海文明——苏格拉底(或柏拉图、亚里士多德),南亚文明——释迦牟尼。

共同探究的问题:力求用理性的思维方式去认识世界和解释世界。

(3)内容:世界具有封闭性;国家间财富此消彼长;博弈双方非输即赢(或不可能合作);属于非合作博弈。

影响:损害国家间互信;推动殖民主义和霸权主义;激化矛盾冲突,破坏世界和平与发展。

【详解】(1)本题是特点类、影响类材料分析题。时空是春秋战国时期中国。学派:①法家认为历史是向前发展的,一切的法律和制度都要随时势的发展而发展,反对保守的复古思想,主张锐意改革。②儒家主张统治者顺应民心,爱惜民力,“为政以德”。③道家学派的创始人老子将天地万物本原归结为抽象的“道”。他指出“人法地,地法天,天法道,道法自然”,追求天人合一。价值:结合所学,从民族发展、国家统一、社会进步、治国理政和道德建设等方面分析。

(2)本题是特点类材料分析题。时空是古代欧洲和南亚。代表人物:地中海文明——结合所学,古希腊的苏格拉底、柏拉图和亚里士 多德被后世称为“三大哲人”。苏格拉底致力于探讨人生 哲理和社会伦理,他用对话形式提出的哲学思想由其学生 记录下来,流传后世。柏拉图创建的“学园”将哲学和数 学知识融会贯通,在几何学发展方面作出了重要贡献,为 欧几里得的《几何原本》奠定了基础。亚里士多德是一位 “百科全书式的学者”,其著作涉及哲学、政治学、文学、 天文学、物理学等领域,对欧洲科学知识系统的形成产生 了重要影响。南亚文明——释迦牟尼于公元前6世纪创立佛教。共同探究的问题:据材料“人的思想现在可以自由驰骋了”并结合所学可知,古希腊哲学产生于希腊人对宇宙起源和人生意义等自然和社会问题的知识追求,古希腊哲学家力图用理性的思维方式认识世界和解释世界。

(3)本题是特点类、影响类材料分析题。时空是当代世界。内容:据材料“零和博弈理论认为,世界是一个封闭的空间,里面的所有机遇、财富、资源等都是有限的”得出世界具有封闭性;据材料“当世界中的某个地区或者国家的财富或者资源增加时,也就意味着别的地区或者国家的财富或者资源在减少”得出国家间财富此消彼长;据材料“参与博弈赛局的双方,在严格遵守博弈规则的前提条件下,若是其中一方可以获得利益,也就意味着另一方的利益必然受损”“博弈双方不存在合作的可能性”得出博弈双方非输即赢(或不可能合作);据材料“零和博弈是博弈论中的一个概念,属于非合作博弈”得出属于非合作博弈。影响:结合所学,零和博弈理论下,一些国家自我封闭、拒绝合作,奉行你输我赢、赢者通吃的老一套逻辑,采取尔虞我诈、以邻为壑的老一套办法,损害国家间互信,推动殖民主义和霸权主义,激化矛盾冲突,破坏世界和平与发展。

20.示例1:

主题:丝绸之路促进中西方文化在交流中不断发展。

论述:丝绸之路等古代商路,为中国与西方之间的物质、技术和文化交流提供了便利。中国是世界上最早养蚕缫丝的国家,丝绸很早就被贩运到欧亚大陆其他地区。中国古代的四大发明经由陆路和海路传到西方。8世纪以后,中国的造纸术逐渐传入中亚、西亚及欧洲。纸的出现,对当时欧洲的教育、政治及商业等活动的发展,起了重要作用。火药在13世纪经阿拉伯人传入欧洲,推动了欧洲火药武器的发展。指南针的使用,推动了大航海时代的到来。继中国发明活字印刷术后,欧洲人也造出了自己的活字印刷机,大大推动了文艺复兴运动和宗教改革。14世纪末,原产自西亚、中亚、南亚的胡桃、胡椒、胡萝卜等物种,通过西域传入中国,丰富了我们的物质生活,改变了我们的生活方式。

结论:丝绸之路不仅是商贸路线,而且是中西方交流的桥梁,为东西方文化注入了新的活力,促进了双方文化的发展。

示例2:

主题:商品的全球流动促进不同地区文化在相互借鉴中向前发展。

论述:新航路开辟后,随着商品的流动,各国文化也传播到世界其他地区。16世纪以后,中国茶广泛传播到欧洲、美洲、非洲和大洋洲等地区。各国在接受中国茶和茶文化的同时,也根据自身的风俗习惯创造出新的茶文化,如在日本形成了“日本茶道”,在英国形成了“下午茶”。各国服饰的变化也体现了文化之间的相互影响。17世纪末,中国服装柔软的面料、富有东方韵味的款式,融入法国18世纪的服装设计之中。民国早期设计的中山装兼具中西服装的特点,同时体现了一定的时代精神和民族特色。钟表诞生于欧洲,大约在16世纪经由澳门传入中国。一些清朝高官将进口的钟表作为珍稀物品收藏。中国人制作的钟表,其外观体现了中国自身的文化特色。

结论:随着商品流动,各国文化也传播到世界其他地区,同时在相互借鉴中向前发展。

【详解】根据材料“人类历史证明,一个社会群体,其文化进步往往取决于它是否有机会吸取邻近社会群体的经验。一个社会群体所获得种种发现可以传给其他社会群体;彼此之间的交流愈多样化,相互学习的机会也就愈多”,可拟定论题:丝绸之路促进中西方文化在交流中不断发展。根据所学知识,可从丝绸之路、四大文明的传播、文艺复兴、新航路开辟、物种交换等方面论述中西方文化在交流中不断发展。也可以“商品的全球流动促进不同地区文化在相互借鉴中向前发展”为论题,结合所学知识予以论述,言之有理即可。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.朝鲜《高丽律》篇章内容多取法于《唐律》;日本文武天皇制定《大宝律令》也以《唐律》为蓝本;越南李太宗时期颁布的《刑书》大都参考《唐律》。这实质上反映的是( )

A.亚洲国家法律理念是相同的 B.三个国家是中国的附属国

C.周边国家深受中华文明影响 D.中华法系的逐渐形成和发展

2.据《阿拉伯通史》记载:“(巴格达城)市场上有从中国运来的瓷器、丝绸和麝香;从印度和马来群岛运来的香料、矿物和燃料;从中亚细亚和突厥运来的红宝石、青金石、织造品和奴隶;从斯堪的纳维亚和俄罗斯运来的蜂蜜、黄蜡、毛皮和白奴;从非洲东部运来的象牙、金粉和黑奴。”对此理解正确的是( )

A.巴格达是当时世界最繁华的城市 B.阿拉伯人垄断东西方商业贸易

C.阿拉伯商人的贸易范围非常广泛 D.奴隶制是阿拉伯人扩张的基础

3.5400年前两河流域出现楔形文字,5000年前埃及出现象形文字,4500-3700年前印度出现印章文字,3300年前中国出现甲骨文,1800年前玛雅人发明象形文字。除甲骨文外,其他文字都已失传或消失,其主要原因是( )

A.文明交流 B.民族迁徙

C.异族征服 D.政权更迭

4.在罗马法原始文献中,除损害赔偿的基本原则外,还有一些其他因素影响赔偿额的确定:对能够避免的损失不作赔偿的原则;赔偿额以债务人在订立合同时可以预见的损失为限的原则;能力利益照顾的原则等。这说明罗马法( )

A.适应了帝国扩张的需要 B.具有灵活性且与时俱进

C.旨在维护债权人的利益 D.体现公正性和人文关怀

5.罗马统治时期的希腊历史目前仍是希腊史和罗马史研究领域之间的“两不管”地带。罗马的征服使希腊城邦和希腊化王国的主权不复存在,希腊史至晚写到希腊化时代为止;而罗马史的撰写和研究又以罗马国家的发展为显性或隐性的主轴,缺乏以希腊人为本位的系统论著。“两不管”状况形成的原因是( )

A.以国家为古代文明研究单位的学术传统

B.西方学者不能坚持和运用历史唯物主义

C.罗马统治下的希腊人无法维持民族认同

D.希腊文化已经彻底融入罗马的社会生活

6.被称为“空中城市”的马丘比丘位于秘鲁南部安第斯山脉的尾部,海拔2430米处,是南美最大的印加帝国遗址。通过考古研究可以发现,马丘比丘城被很好地划分为农业区、手工业区、皇家区、宗教区等。这反映出( )

A.马丘比丘是安第斯地区经济中心 B.印加文化继承了玛雅文化精华

C.印加帝国城市化发展水平非常高 D.印第安人独特的城市规划思想

7.如图是出土于埃及约公元前3100年的纳尔迈调色板:图中鹰代表鹰神荷鲁斯;比其他人都高大威猛的纳尔迈头戴王冠,右手高举权标,左手抓起跪在地上敌人的头发,脚下还有两名敌人正在逃窜。这反映了埃及艺术( )

A.提倡多神崇拜 B.凸显浪漫主义 C.突出主要人物 D.融合罗马文化

8.佛教主张:“于一切众生身平等心,于一切众生业报平等心。”公元前6世纪,许多低种姓的艺人、剃头匠和工商业者成为佛教信徒,被奉为佛陀十大弟子之一的优波离原本是首陀罗种姓的剃头匠。这说明( )

A.佛教暗含对种姓制度的批判 B.佛教的教义脱胎于婆罗门教

C.婆罗门教已经失去社会基础 D.佛教受到上层社会普遍抵制

9.古埃及较早地建立了统一王朝,宏伟的金字塔体现了法老的至上权威。最大的金字塔是公元前2500年前后建造的胡夫金字塔,高146米,边长220米,据说用了230万块石头,从它之后,金字塔越修越小。这反映了古埃及( )

A.建筑深受希腊文化影响 B.奴隶制经济高度发达

C.融合了东西方文化特色 D.王权走向衰落的趋势

10.在古埃及,很多神是幻想出的人类和其他动物的合体。两河流域的神多以纯粹的人类形象出现,但也没有完全与动物脱离,一些画像中神的身旁都会出现动物,动物也标志着神对应的特征和能力。由此可知( )

A.世界文化发展具有地域特色 B.西亚文化借鉴了古埃及文化

C.神话是现实生活的真实反映 D.认知动物水平体现文明程度

11.西方“史学之父”希罗多德(约前484年-前425年)的著作《历史》以希波战争(前499年-前449年)为主线,共分9卷,每卷都以希腊神话中的一位缪斯女神的名字来命名,并有各自独立的主题。全书详尽地记录了西亚、北非以及希腊地区的地理环境、民族分布、经济生活、政治制度、历史往事、风土人情、宗教信仰、名胜古迹。对此分析正确的是( )

①《历史》属于文献史料,有助于对希波战争的历史研究

②希罗多德受希腊神话影响,没有用理性思维方式认识战争

③希罗多德生活在希波战争时期,有可能获得较高价值的史料

④希罗多德对西亚、北非内容的记载是该时期文化交流的反映

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

12.774年,查理大帝率军前往罗马,解救罗马教廷免遭伦巴德人的吞并。800年,查理大帝再次出兵意大利帮助莱奥三世教皇清除教廷内部的帮派斗争,摆脱了意大利世俗贵族的控制。这从侧面反映了

A.欧洲的国家和民族认同观念增强 B.教权在与王权的斗争中占据上风

C.罗马教廷是维护君权的重要力量 D.基督教会与世俗王权的利益一致

13.下图是某学生在复习古代某国发展历程这一专题时绘制的年代尺(BC指公元前,AD指公元)。请你判断,图中④处的帝国名称应为

A.亚历山大帝国 B.罗马帝国 C.拜占庭帝国 D.阿拉伯帝国

14.据古罗马史书记载,公元前5世纪,三名罗马使者被派去雅典以熟悉其制度和风俗,并了解其他希腊城邦的法律。他们抄录了“梭伦法”,回国后参与制定了“十二铜表法”。这一记载反映了

A.希腊各城邦文化的优越 B.罗马法的包容特征

C.希腊文化对罗马的影响 D.十二铜表法的来源

15.《摩诃婆罗多》讲述了婆罗多族两大王室后裔俱卢族和般度族为争夺王权继承权,冲突不断,最终在俱卢开战的故事。这部史诗包括了难以计数的有关国王、王子、智者、魔鬼和诸神角色的桥段。据此可知,《摩诃婆罗多》

A.注重记载古印度的民风民俗 B.反映了分裂动荡的古印度社会现实

C.印证了印度教产生后受到压迫的历史 D.体现了古印度宫廷文学的辉煌成就

16.下图浮雕中,纳尔迈高坐九级台阶上的殿堂,上方有保护他的女神,身后是其随从,前方是牛、羊、俘虏等战利品。据此推知,当时的埃及

图 纳尔迈权标头浮雕 注:纳尔迈是公元前31世纪埃及统治者。权标头是—种武器的顶端部分。

A.初步具备国家形态 B.对外征战无往不胜

C.建立完备官僚系统 D.农业生产备受重视

二、非选择题

17.阅读材料,完成下列要求:

材料一:伊斯兰教还大大促进了苏丹的文化生活。随着《古兰经》学校的建立,识字的人越来越多。学者们可以在苏丹各大学里从事更高深的研究。在这些大学中,廷巴克图的桑科尔大学最为出色……学者们习惯于自由出入这些学校和伊斯兰世界的其他大学。

材料二:信奉伊斯兰教还加强了苏丹各王国政治上的团结……伊斯兰教通过加强帝国的行政机构,帮助解决了这一制度上的问题。

材料三:伊斯兰教还将非洲经济同穆斯林商人控制的欧亚大陆广泛的商路网关联在一起,从而促进了贸易。

请回答:

(1)根据材料和所学知识,指出伊斯兰教通过哪些方式促进了非洲的发展。

(2)伊斯兰教在非洲的传播有什么重要意义?

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 孔子(前551—前479年),儒家学派的创始人,孔子曾周游列国,到处游说诸侯,晚年回到了鲁国从事讲学。在教育对象上,孔子倡导“有教无类”,这一口号的提出不仅使“私学”走向了兴盛,而且为战国社会变革奠定了人才基础。在教学实践中,孔子重视启发学生学习的自觉性、主动性,强调实事求是的学习态度。在学习过程中,要多听多看,有怀疑的地方不轻易下判断,要持存疑态度。同时孔子还主张要相互学习,取长补短,要做到“不耻下问”。在教学方法上,孔子提出了“学而不思则罔,思而不学则怠”;“学而时习之”,“温故而知新”的主张。面对学生,孔子主张“有教无类”及“因材施教”的观点对后世影响极大。在培养目标上,他倡导“仕而优则学,学而优则仕”的主张,在我国教育史和选官制度变革上具有划时代的进步意义。鉴于孔子在教育上的贡献,国际学术界尊其为世界古代十大思想家之首。

——摘编自朱邵侯、齐涛等《中国古代史》

材料二 柏拉图(前427—前347年),古希腊著名的哲学家、教育家,曾在雅典创办过阿加德米学院。在教育作用方面,他认为良好的教育是实现理想社会,培养出合格的卫国者的保证。他认为教育在改造人性上也有着巨大的威力,因此他要求国家严格控制教育。柏拉图的最高教育目的则是要培养“哲学王”,经过教育的培养的精英可以成为优秀的哲学家,最终成为统治者。在教育对象上,他主张“精英”教育,应该从第一、二等级中选出最优秀的年轻人进行学习。在教育方法上,柏拉图提倡启发诱导,他认为,只要经过启发,没有学习过的人也能自觉地推导出数学、几何等公式。柏拉图以上的教育理念对欧洲的教育产生了深远的影响。

——摘编自陈桃兰《孔子与柏拉图的教育思想比较》

根据材料及所学知识,简析孔子和柏拉图教育理念产生的背景。

19.阅读材料,回答问题。

材料一 中华民族和中国人民在修齐治平、尊时守位、知常达变、开物成务、建功立业过程中培育出和形成的基本思想理念,如革故鼎新、与时俱进的思想①,脚踏实地、实事求是的思想,惠民利民、安民富民的思想②,道法自然、天人合一的思想③等可以为人们认识和改造世界提供有益启迪,可以为治国理政提供有益借鉴。

——《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》(2017年)

材料二 东周社会……人的思想现在可以自由驰骋了……中国这一思想繁荣的时代与古希腊的哲人时代、希伯来的先知时代及古印度的佛陀及其他早期宗教领袖的时代几乎是同时产生的。……不过他们得出的答案大相径庭,从而使地中海文明、南亚文明和东亚文明就此分道扬镳,各自朝着不同的方向发展下去。

——[美]费正清《中国:传统与变迁》

材料三 零和博弈是博弈论中的一个概念,属于非合作博弈,即参与博弈赛局的双方,在严格遵守博弈规则的前提条件下,若是其中一方可以获得利益,也就意味着另一方的利益必然受损。所以,博弈双方的收益和损失之和永远为零,即博弈双方不存在合作的可能性。零和博弈理论认为,世界是一个封闭的空间,里面的所有机遇、财富、资源等都是有限的,当世界中的某个地区或者国家的财富或者资源增加时,也就意味着别的地区或者国家的财富或者资源在减少,这便像一种无形的掠夺。

——摘编自[美]约翰·冯·诺伊曼著刘霞译《博弈论》

(1)春秋战国时期的学术思想是中华传统文化发展的源头。材料一中①②③代表的思想分别可以追溯到当时哪一学派?根据材料并结合所学说明中华文化的价值。

(2)列举材料二这一时代中“地中海文明”和“南亚文明”的思想家(或宗教领袖)。结合所学指出古希腊哲人们共同探究的问题。

(3)据材料三,概括零和博弈理论的主要内容,并指出该理论对当今全球治理有何影响。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料 人类学家博厄斯认为:“人类历史证明,一个社会群体,其文化进步往往取决于它是否有机会吸取邻近社会群体的经验。一个社会群体所获得种种发现可以传给其他社会群体;彼此之间的交流愈多样化,相互学习的机会也就愈多。大体上,文化最原始的部落也就是那些长期与世隔绝的部落,因而,它们不能从邻近部落所取得的文化成就中获得好处。”

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

根据材料,自行拟定一个主题,并结合所学知识予以论述。(要求:观点明确,史论结合,论证充分,表述清晰。)

参考答案:

1.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。据本题材料朝鲜、日本、越南都参考了《唐律》概括得出主要结论是:周边国家深受中华文明影响,C项正确;亚洲国家法律理念是相同的,这样的表述过于绝对,排除A项;三个国家是中国的附属国,不符合事实,排除B项;中华法系的逐渐形成和发展不符合材料要表述的内容,只涉及唐朝法律的发展,排除D项。故选C项。

2.C

【详解】 根据材料巴格达市场上有“中国”“印度和马来群岛”“中亚细亚和突厥”“斯堪的纳维亚和俄罗斯”“非洲”等多个地区的商品,可以得出,阿拉伯商人的贸易范围非常广泛,C项正确,材料没有巴格达与其他城市的对比,得不出巴格达是否是当时世界最繁华的城市,排除A项;材料只能体现巴格达城的市场上有来自不同地区的商品,阿拉伯商人的贸易范围非常广泛,不能得出阿拉伯人“垄断”东西方商业贸易,排除B项;材料只能体现巴格达城的市场上有来自不同地区的商品,阿拉伯商人的贸易范围非常广泛,但是不能得出奴隶制是阿拉伯人扩张的基础,排除D项。故选C项。

3.C

【详解】两河流域、印度、玛雅文字的消失主要原因是异族入侵导致,C项正确;古代文明之间的交流促进文字的演化,并不是古文字消失的主要原因,排除A项;文字会随着民族迁徙而转移流传的空间,但并不一定会消失,排除B项;如果是同一民族之间的斗争导致政权更迭,其文字并不会断绝,排除D项。故选C项。

4.D

【详解】依据材料“对能够避免的损失不作赔偿的原则;赔偿额以债务人在订立合同时可以预见的损失为限的原则;能力利益照顾的原则等”可知,反映了罗马法对赔偿人及其赔偿能力的照顾,这在一定程度上保障了赔偿能力有限的人的利益,体现了罗马法具有一定的公正性和人文关怀,D项正确;材料信息没有提及当时是处于罗马共和国时期,还是罗马帝国时期,不能看出是否适应了帝国扩张的需要,排除A项;材料不能体现与时俱进,排除B项;罗马法的实质是维护奴隶主贵族利益,而且材料中的规定一定程度上保障了赔偿能力有限的人的利益,排除C项。故选D项。

5.A

【详解】根据材料“罗马统治时期的希腊历史目前仍是希腊史和罗马史研究领域之间的‘两不管’地带。”可知直到目前为止,罗马统治时期的希腊世界仍处在国内希腊史和罗马史研究领域之间的“两不管”地带。造成这种状况的潜在原因,也许是人们通常以国家为古代文明研究单位的学术传统,即罗马的征服使希腊城邦和希腊化王国的主权不复存在,希腊史于是至晚写到希腊化时代为止;而罗马史的撰写和研究又以罗马国家的发展为显性或隐性的主轴,对罗马时代希腊人情况的描述至多也不过是蜻蜓点水,更谈不上有以希腊人为本位的系统论著。A项正确;西方学者并非不能坚持和运用历史唯物主义,排除B项;无论从希腊史还是从罗马史角度而言,罗马时代的希腊人都是一个不容忽视的研究对象,希腊古典文化中的不少成就是他们创造的。而他们何以能够并且究竟怎样保持自己的民族存在和认同,无疑是理解他们这段历史和这些成就的最重要问题之一,故罗马统治下的希腊人能够维持民族认同,排除C项;“彻底融入”的表述过于绝对,排除D项。故选A项。

6.D

【详解】根据材料“主要建筑分为农业区、手工业区、皇家区、宗教区等”可知,马丘比丘是经过认真规划的,反映出印第安人具有独特的城市规划思想,D项正确;材料没有体现马丘比丘是经济中心,且根据材料可知它倾向于一个综合性的城市,排除A项;虽然玛雅文化也有历法、宗教和农业,但仅凭材料不能得出它被印加文化继承,排除B项;仅从马丘比丘一座城,不能反映出印加帝国高度发达的城市化水平,排除C项。故选D项。

7.C

【详解】根据“比其他人都高大威猛的纳尔迈头戴王冠,右手高举权标,左手抓起跪在地上敌人的头发,脚下还有两名敌人正在逃窜”可得出这一艺术中突出了主要人物,即纳尔迈,展现了他的英勇,C项正确;材料没人体现多神,排除A项;材料与水果主义及罗马文化无关,排除BD项。故选C项。

8.A

【详解】从材料中的“于一切众生身平等心,于一切众生业报平等心”可以看出佛教主张众生平等,从材 料中的“许多低种姓的艺人、剃头匠和工商业者成为佛教信徒”可以看出佛教吸收低种姓信徒, 结合所学知识可知,这体现了佛教对种姓制度的批判,A项正确; 佛教教义与婆罗门教不同,排除B项; C项说法与史实不符,排除C项; D项说法太夸张,排除D项。故选A项。

9.D

【详解】宏伟的金字塔体现了法老的至上权威,金字塔的修建反映古代埃及国家国力强大,胡夫金字塔之后,金字塔越修越小,说明埃及的国力衰落,王权走向衰落,D项正确;材料无法体现希腊文化的影响,排除A项;材料没有涉及古埃及奴隶制经济发展状况,排除B项;材料无法体现东西方文化特色,排除C项。故选D项。

10.A

【详解】据题意可知,虽然两河流域的神也没有与动物脱离,但和古埃及的神的形象并不一样,由此可知世界区域文明具有差异性,有各自的地域特色,A项正确;虽然西亚文明的中的神与古埃及的神有相类似之处,但不能据此说明西亚文明借鉴了古埃及文明,排除B项;材料主要是体现了世界区域文明存在差异性,C项无法体现这一主旨,排除C项;D项说法无法体现材料主旨,不符合题意,排除D项。故选A项。

11.C

【详解】根据“全书详尽地记录了西亚、北非以及希腊地区的地理环境、民族分布、经济生活、政治制度、历史往事、风土人情、宗教信仰、名胜古迹”可知希罗多德的《历史》属于文献史料,有助于对希波战争的历史研究;而他生活在希波战争时期,有可能获得较高价值的史料,所以他对西亚、北非内容的记载是该时期文化交流的反映,①③④正确,C项正确;“没有用理性思维方式认识战争”的说法明显有误,②错误,排除包含②的ABD项。故选C项。

12.C

【详解】从题干中查理大帝的活动可以看出,查理大帝极力维护罗马教皇的统治,结合时间信息和所学知识可知,此时的欧洲王权需要教权的支持,C项正确;题干中未涉及摆脱教权的民族国家意识的增强,排除A项;题干强调的是王权与教权的相互维护,不是斗争,排除B项;中世纪时的教会与世俗王权是有斗争的,二者的利益并不一致,排除D项。故选C项。

13.C

【详解】根据图示内容可知,④处的帝国持续的时间是395年—1453年,结合所学内容可知,这是拜占庭帝国的持续时间,C项正确;亚历山大帝国是在公元前4世纪时期,排除A项;罗马帝国形成于公元前27年,排除B项;阿拉伯帝国形成于公元8世纪,排除D项。故选C项。

14.C

【详解】材料“他们抄录了‘梭伦法’,回国后参与制定了‘十二铜表法’”体现了希腊法对罗马法的影响,说明希腊文化对罗马具有一定的影响,故C项正确;A项“各城邦文化的优越”的说法过于绝对,排除;材料并没有说明罗马法的具体内容,因此不能看出罗马法具有包容性,排除B项;十二铜表法是罗马奴隶制经济发展的产物,排除D项。故选C项。

15.B

【详解】根据“为争夺王权继承权,冲突不断……难以计数”,可知体现了分裂动荡的古印度社会现实,B项正确;材料看不出这部文学作品注重记载古印度的民风民俗,排除A项;根据所学知识,《摩诃婆罗多》大约完成于公元前4世纪,印度教是在4世纪时出现的,排除C项;《摩诃婆罗多》是民间文学,而非宫廷文学,排除D项。故选B项。

16.A

【详解】根据“纳尔迈高坐九级台阶上的殿堂,上方有保护他的女神,身后是其随从,前方是牛、羊、俘虏等战利品”可以看出,当时的埃及已经出现 了等级及国家权力的象征,反映出国家已经初具雏形,A项正确;材料不能证明战无不胜,排除B;材料没有体现完备的官僚体系,排除C;图片及材料中并没有农业生产,也不能体现重视,排除D。

17.(1)政治上伊斯兰教加强了非洲当地国家行政机构,强化了帝国的行政管理能力;经济上起到了沟通亚欧非贸易,连接大洲之间商路网;文化上促进大量人才的培养,有利于先进文化输入非洲。

(2)意义:伊斯兰教作为宗教在促进非洲历史文明发展进程当中起到了不可磨灭的作用 ;贸易上连接非欧大陆,促使黄金大量流入欧洲,加快了欧洲封建化的进程;政治上加快了非洲当地国家的扩张和政权的巩固;文化上,促进了文明的传播,促进了当地文明的进步。

【详解】(1)本题是内容类材料分析题。时空是古代的阿拉伯帝国。方式:根据材料“信奉伊斯兰教还加强了苏丹各王国政治上的团结……伊斯兰教通过加强帝国的行政机构,帮助解决了这一制度上的问题”和所学可知,政治上伊斯兰教加强了非洲当地国家行政机构,强化了帝国的行政管理能力;根据材料“伊斯兰教还将非洲经济同穆斯林商人控制的欧亚大陆广泛的商路网关联在一起,从而促进了贸易。”和所学可知,经济上起到了沟通亚欧非贸易,连接大洲之间商路网;根据材料“学者们习惯于自由出入这些学校和伊斯兰世界的其他大学”和所学可知,文化上促进大量人才的培养,有利于先进文化输入非洲。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是古代的非洲。意义:根据材料“信奉伊斯兰教还加强了苏丹各王国政治上的团结……”和所学可知,伊斯兰教作为宗教在促进非洲历史文明发展进程当中起到了不可磨灭的作用 ,加快了非洲当地国家的扩张和政权的巩固;根据材料“廷巴克图的桑科尔大学最为出色……学者们习惯于自由出入这些学校和伊斯兰世界的其他大学”和所学可知,文化上,促进了文明的传播,促进了当地文明的进步;根据材料“伊斯兰教还将非洲经济同穆斯林商人控制的欧亚大陆广泛的商路网关联在一起,从而促进了贸易”和所学可知,贸易上连接非欧大陆,促使黄金大量流入欧洲,加快了欧洲封建化的进程。

18.孔子:①分封制、宗法制崩溃促使士大夫阶层崛起;②各国变法图强对实用性人才的需要;③新兴地主阶级的兴起。

柏拉图:①古希腊浓厚的哲学氛围;②古希腊奴隶制的社会性质;③古希腊早期人文主义的发展;④雅典式民主对公民自由的限制。

【详解】本题是背景类材料分析题,时空是春秋时期(中国)和前427—前347年(欧洲)。背景:孔子:根据孔子所处年代及周游列国,可得出分封制、宗法制崩溃促使士大夫阶层崛起;根据春秋时期,社会转型的现实,各国争先变法图强,可得出各国变法图强对实用性人才的需要;根据材料一中“学而优则仕”的主张及所学知识可知,由于井田制和分封制逐渐走向瓦解,地主阶级兴起,要求在政治上取得发展。柏拉图:根据材料二“柏拉图的最高教育目的则是要培养‘哲学王’”和柏拉图所处的时代可得出古希腊浓厚的哲学氛围;根据材料二“他主张‘精英’教育,应该从第一、二等级中选出最优秀的年轻人进行学习”及所学知识,可得出古希腊奴隶制的社会性质;根据材料二“只要经过启发,没有学习过的人也能自觉地推导出数学、几何等公式”及所学知识,可得出古希腊早期人文主义的发展;根据材料二“他认为教育在改造人性上也有着巨大的威力,因此他要求国家严格控制教育”可知雅典式民主对公民自由的限制。

19.(1)学派:①法家 ②儒家 ③道家。

价值:中华文化是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力,维护着中国团结统一的政治局面,推动着中国社会的发展进步,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

(2)代表人物:地中海文明——苏格拉底(或柏拉图、亚里士多德),南亚文明——释迦牟尼。

共同探究的问题:力求用理性的思维方式去认识世界和解释世界。

(3)内容:世界具有封闭性;国家间财富此消彼长;博弈双方非输即赢(或不可能合作);属于非合作博弈。

影响:损害国家间互信;推动殖民主义和霸权主义;激化矛盾冲突,破坏世界和平与发展。

【详解】(1)本题是特点类、影响类材料分析题。时空是春秋战国时期中国。学派:①法家认为历史是向前发展的,一切的法律和制度都要随时势的发展而发展,反对保守的复古思想,主张锐意改革。②儒家主张统治者顺应民心,爱惜民力,“为政以德”。③道家学派的创始人老子将天地万物本原归结为抽象的“道”。他指出“人法地,地法天,天法道,道法自然”,追求天人合一。价值:结合所学,从民族发展、国家统一、社会进步、治国理政和道德建设等方面分析。

(2)本题是特点类材料分析题。时空是古代欧洲和南亚。代表人物:地中海文明——结合所学,古希腊的苏格拉底、柏拉图和亚里士 多德被后世称为“三大哲人”。苏格拉底致力于探讨人生 哲理和社会伦理,他用对话形式提出的哲学思想由其学生 记录下来,流传后世。柏拉图创建的“学园”将哲学和数 学知识融会贯通,在几何学发展方面作出了重要贡献,为 欧几里得的《几何原本》奠定了基础。亚里士多德是一位 “百科全书式的学者”,其著作涉及哲学、政治学、文学、 天文学、物理学等领域,对欧洲科学知识系统的形成产生 了重要影响。南亚文明——释迦牟尼于公元前6世纪创立佛教。共同探究的问题:据材料“人的思想现在可以自由驰骋了”并结合所学可知,古希腊哲学产生于希腊人对宇宙起源和人生意义等自然和社会问题的知识追求,古希腊哲学家力图用理性的思维方式认识世界和解释世界。

(3)本题是特点类、影响类材料分析题。时空是当代世界。内容:据材料“零和博弈理论认为,世界是一个封闭的空间,里面的所有机遇、财富、资源等都是有限的”得出世界具有封闭性;据材料“当世界中的某个地区或者国家的财富或者资源增加时,也就意味着别的地区或者国家的财富或者资源在减少”得出国家间财富此消彼长;据材料“参与博弈赛局的双方,在严格遵守博弈规则的前提条件下,若是其中一方可以获得利益,也就意味着另一方的利益必然受损”“博弈双方不存在合作的可能性”得出博弈双方非输即赢(或不可能合作);据材料“零和博弈是博弈论中的一个概念,属于非合作博弈”得出属于非合作博弈。影响:结合所学,零和博弈理论下,一些国家自我封闭、拒绝合作,奉行你输我赢、赢者通吃的老一套逻辑,采取尔虞我诈、以邻为壑的老一套办法,损害国家间互信,推动殖民主义和霸权主义,激化矛盾冲突,破坏世界和平与发展。

20.示例1:

主题:丝绸之路促进中西方文化在交流中不断发展。

论述:丝绸之路等古代商路,为中国与西方之间的物质、技术和文化交流提供了便利。中国是世界上最早养蚕缫丝的国家,丝绸很早就被贩运到欧亚大陆其他地区。中国古代的四大发明经由陆路和海路传到西方。8世纪以后,中国的造纸术逐渐传入中亚、西亚及欧洲。纸的出现,对当时欧洲的教育、政治及商业等活动的发展,起了重要作用。火药在13世纪经阿拉伯人传入欧洲,推动了欧洲火药武器的发展。指南针的使用,推动了大航海时代的到来。继中国发明活字印刷术后,欧洲人也造出了自己的活字印刷机,大大推动了文艺复兴运动和宗教改革。14世纪末,原产自西亚、中亚、南亚的胡桃、胡椒、胡萝卜等物种,通过西域传入中国,丰富了我们的物质生活,改变了我们的生活方式。

结论:丝绸之路不仅是商贸路线,而且是中西方交流的桥梁,为东西方文化注入了新的活力,促进了双方文化的发展。

示例2:

主题:商品的全球流动促进不同地区文化在相互借鉴中向前发展。

论述:新航路开辟后,随着商品的流动,各国文化也传播到世界其他地区。16世纪以后,中国茶广泛传播到欧洲、美洲、非洲和大洋洲等地区。各国在接受中国茶和茶文化的同时,也根据自身的风俗习惯创造出新的茶文化,如在日本形成了“日本茶道”,在英国形成了“下午茶”。各国服饰的变化也体现了文化之间的相互影响。17世纪末,中国服装柔软的面料、富有东方韵味的款式,融入法国18世纪的服装设计之中。民国早期设计的中山装兼具中西服装的特点,同时体现了一定的时代精神和民族特色。钟表诞生于欧洲,大约在16世纪经由澳门传入中国。一些清朝高官将进口的钟表作为珍稀物品收藏。中国人制作的钟表,其外观体现了中国自身的文化特色。

结论:随着商品流动,各国文化也传播到世界其他地区,同时在相互借鉴中向前发展。

【详解】根据材料“人类历史证明,一个社会群体,其文化进步往往取决于它是否有机会吸取邻近社会群体的经验。一个社会群体所获得种种发现可以传给其他社会群体;彼此之间的交流愈多样化,相互学习的机会也就愈多”,可拟定论题:丝绸之路促进中西方文化在交流中不断发展。根据所学知识,可从丝绸之路、四大文明的传播、文艺复兴、新航路开辟、物种交换等方面论述中西方文化在交流中不断发展。也可以“商品的全球流动促进不同地区文化在相互借鉴中向前发展”为论题,结合所学知识予以论述,言之有理即可。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享