江苏省扬州市广陵区2023-2024学年七年级上学期1月期末历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省扬州市广陵区2023-2024学年七年级上学期1月期末历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 222.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-26 09:15:14 | ||

图片预览

文档简介

七年级第一学期期末考试历史试题

(考试形式:开卷 考试时间:50分钟 满分50分)

一、选择题(下列各题只有一个最符合题意的答案,每小题1分,共35分)

1.距今70—20万年生活在北京周口店的古人类是

A.元谋人 B.蓝田人 C.北京人 D.山顶洞人

2.我国最早栽培水稻的原始居民是

A.北京人 B.山顶洞人 C.半坡居民 D.河姆渡居民

3.“春种一粒粟,秋收万颗籽。”据考古发现,下列远古人类或原始居民最早种植粟的是

A.河姆渡人 B.北京人 C.山顶洞人 D.半坡人

4.华夏儿女同根同祖,血脉相连。被尊称为“人文初祖”的是

A.炎帝和黄帝 B.汉武帝 C.唐太宗 D.秦始皇

5.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中是这样描述中国“第一个王朝”的:兴起于黄河流域北部,那时,中国人已经学会织造丝帛,发明了他们独特的文字系统,掌握了制造美观的陶器和青铜器的技术……依材料推断,作者认为的中国“第一个王朝”应是

A.夏朝 B.商朝 C.西周 D.东周

6.许多成语典故来源于历史,如退避三舍、卧薪尝胆、围魏救赵、纸上谈兵等。这些成语反映出春秋战国时期的哪一特点

A.奴隶制开始瓦解 B.封建制度确立

C.生产力飞速发展 D.诸侯兼并争霸

7.某一历史人物“对内整顿朝政,对外‘尊王攘夷’,终于九合诸侯,一匡天下,成就了春秋第一霸”,这位历史人物是

A.楚庄王 B.晋文公 C.齐桓公 D.周武王

8.战国中后期,诸侯国之间出现了“合众弱以攻一强”“事一强以攻众弱”的历史现象,“一强”是指

A.秦 B.吴 C.楚 D.越

9.战国时期是我国历史上的大变革时代,各诸侯国纷纷变法。其变法的直接目的是

A.促进生产力发展 B.实现富国强兵 C.缓和社会矛盾 D.保卫东周王室

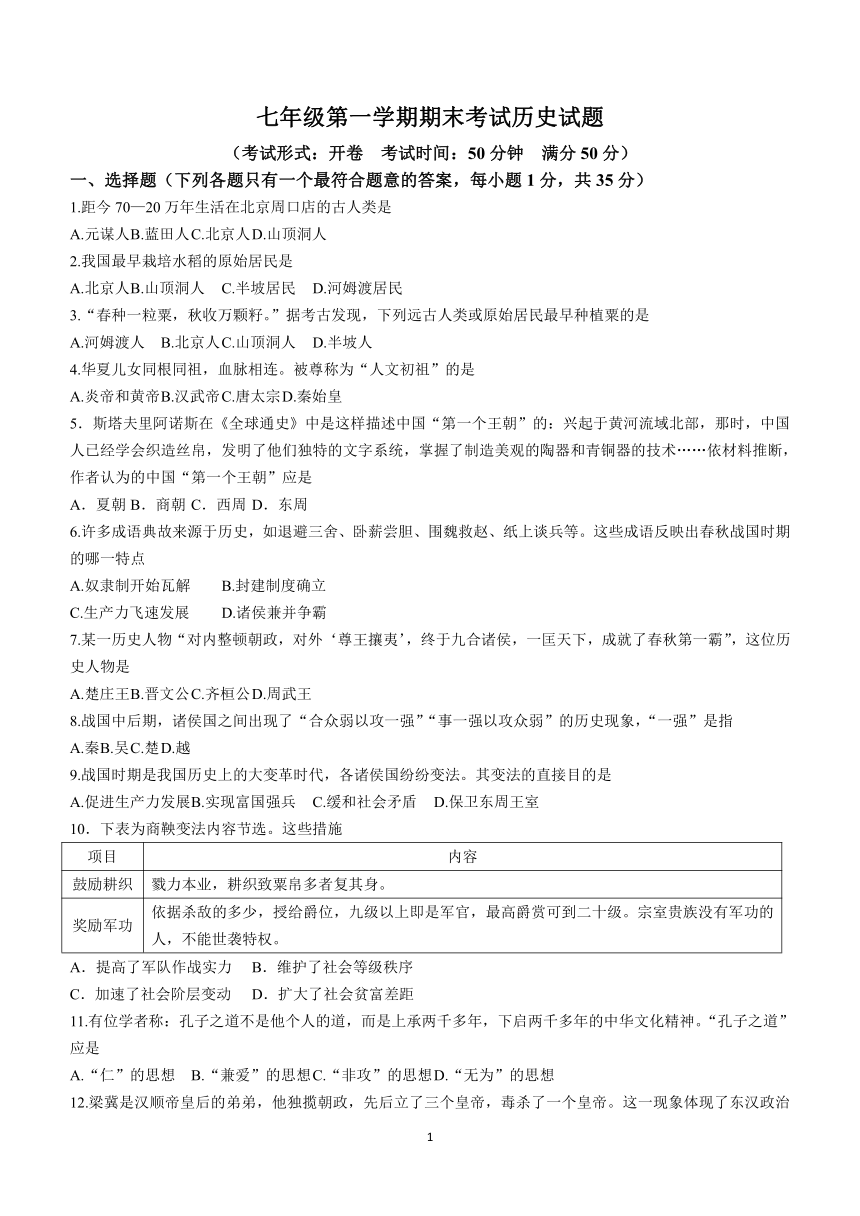

10.下表为商鞅变法内容节选。这些措施

项目 内容

鼓励耕织 戮力本业,耕织致粟帛多者复其身。

奖励军功 依据杀敌的多少,授给爵位,九级以上即是军官,最高爵赏可到二十级。宗室贵族没有军功的人,不能世袭特权。

A.提高了军队作战实力 B.维护了社会等级秩序

C.加速了社会阶层变动 D.扩大了社会贫富差距

11.有位学者称:孔子之道不是他个人的道,而是上承两千多年,下启两千多年的中华文化精神。“孔子之道”应是

A.“仁”的思想 B.“兼爱”的思想 C.“非攻”的思想 D.“无为”的思想

12.梁冀是汉顺帝皇后的弟弟,他独揽朝政,先后立了三个皇帝,毒杀了一个皇帝。这一现象体现了东汉政治的特点之一是

A.重文轻武 B.宦官乱政 C.大臣无能 D.外戚专权

13.公元前237年,李斯在《谏逐客书》中说:"(秦)穆公求士……遂霸西戎;孝公用商鞅之法……至今强国;惠王用张仪之计……逐散六国之从;昭王得范雎……使秦成帝业。”李斯意在强调

A.人才为秦国发展做出了巨大贡献 B.历代秦王都励精图治

C.商鞅变法是秦国强大的主要原因 D.秦灭六国是大势所趋

14.《汉代的政治丰碑和国家隐痛》中提到:丝绸之路……由长安到西域,到中亚、西亚,再绵延至欧洲。在物质交流的同时,中国文化、印度佛文化、伊斯兰文化、基督文化也相互间交集共生。这说明丝绸之路的开通

A.标志新疆正式归属中央政权 B.促进了东西方的物质文化交流

C.推动了西域地区的经济发展 D.建立了中国与欧洲的直接往来

15.全面阐述中医理论和治病原则,奠定我国中医治疗学基础的著作是

A.《伤寒杂病论》 B.《齐民要术》 C.《本草纲目》 D.《农政全书》

16.诸葛亮指出曹操大军南下,远道而来,犹如强弩之末,又不习水战,孙权刘备合作定能取胜;曹操败后势必北撤,三分天下的局面自然形成。验证诸葛亮观点的战役是

A.牧野之战 B.官渡之战 C.淝水之战 D.赤壁之战

17.成语“乱七八糟”源于两个历史典故。“乱七”和西汉景帝时的“七国之乱”有关,而“八糟”和西晋晋惠帝时的“八王之乱”有关。两次变乱的共同原因是

A.地方诸侯王势力强大 B.推恩令的实行

C.君主的腐朽统治 D.民族矛盾激化

18.他进一步推进汉化措施,规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等。文中的他是

A.冯太后 B.汉武帝 C.光武帝 D.孝文帝

19.《齐民要术》中明确提出从事农业生产必须因时、因地、因作物品种而异,不能整齐划一。这强调了农业生产

A.创造经济效益 B.遵循自然规律

C.改进生产工具 D.追求品种齐全

20.“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。”材料意在说明

A.中华文明丰富多彩 B.诸夏并存邦国林立

C.华夏民族逐渐交融 D.炎黄部落分布广泛

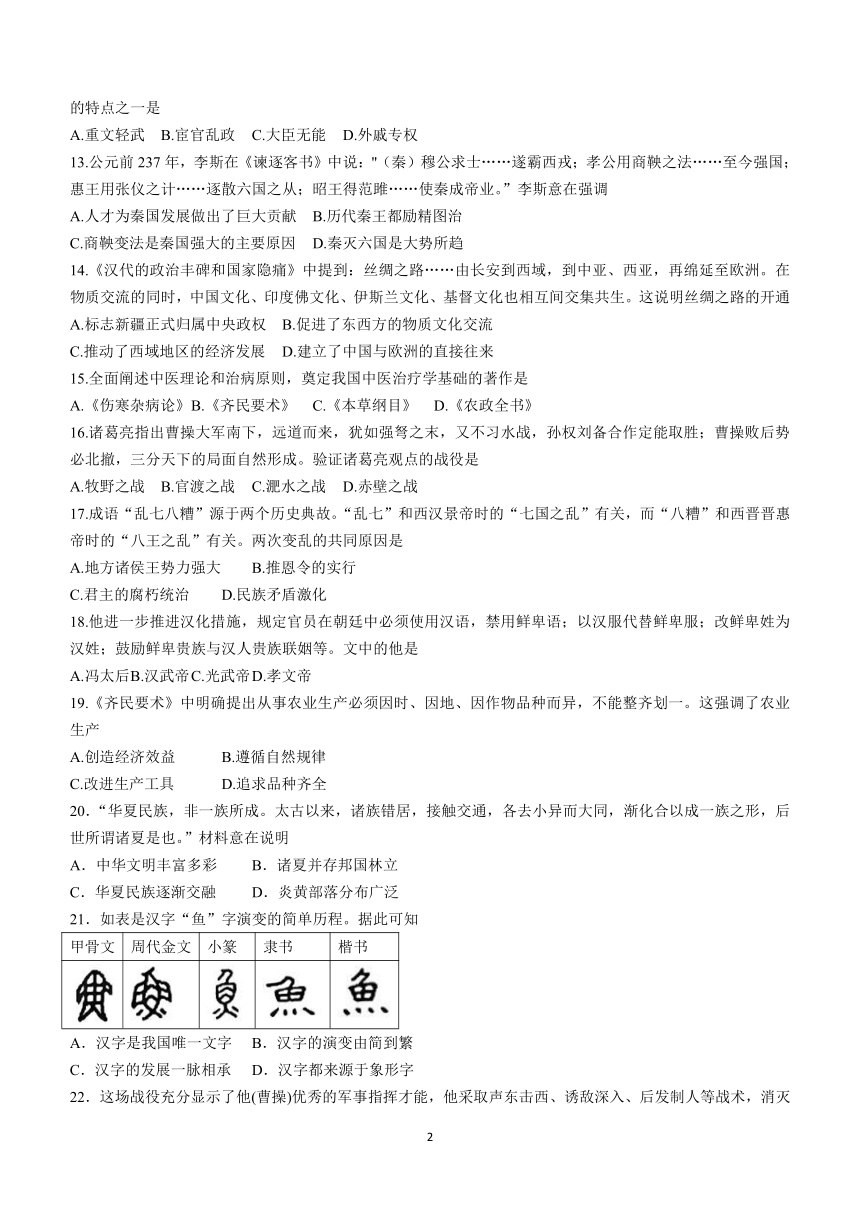

21.如表是汉字“鱼”字演变的简单历程。据此可知

甲骨文 周代金文 小篆 隶书 楷书

A.汉字是我国唯一文字 B.汉字的演变由简到繁

C.汉字的发展一脉相承 D.汉字都来源于象形字

22.这场战役充分显示了他(曹操)优秀的军事指挥才能,他采取声东击西、诱敌深入、后发制人等战术,消灭了袁军的主力,为以后统一北方奠定了基础。该战役是

A.官渡之战 B.赤壁之战 C.漠北战役 D.阪泉之战

23.西周用鼎制度明确规定:“天子九鼎,诸侯七鼎,大夫五鼎,士三鼎或一鼎。”这反映的本质问题是

A.西周冶铜业落后 B.西周社会腐败现象严重

C.西周社会等级森严 D.西周各地经济发展不平衡

24.图示法是学习历史的一个重要方法。右面哪一幅图能直观的反映三国鼎立的形势

A. B. C. D.

25.两晋时期,擅长骑射的匈奴人,逐步由游牧转入农耕生活,发展了冶铁和制陶等手工业;洛阳贵族官僚,争用胡床、方凳等西北各族的家具。材料反映了两晋时期

A.对外交往频繁 B.民族交融现象 C.社会生活丰富 D.政治局势动荡

26.谢安在一次战役中指挥晋军将“投鞭断流”的前秦军队打得“风声鹤唳,草木皆兵”这次战役是指

A.牧野之战 B.巨鹿之战 C.官渡之战 D.淝水之战

27.三国两晋南北朝是青瓷制造迅速发展的阶段,产地主要在江苏、浙江、福建等地,常见器物有碗、盘、盆、壶、灯、香炉等日用品。其主要原因是

A.农业生产技术进步 B.人们生活水平提高

C.江南地区得到开发 D.自然条件很优越

28.(魏书)记载北魏孝文帝言:“今欲断诸北语,从正音。其年三十已上,习性已久,容不可猝革。三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降题。”这说明北魏孝文帝改革的哪一条措施

A.官员在朝廷中必须使用汉语 B.鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻

C.改鲜卑姓为汉姓 D.以汉服代替鲜卑服

29.贾思勰在总结写《齐民要术》的体会时曾说“今采捃(收集)经传,爰及歌谣,询之老成,验之行事”,“皆余目所亲见,非信传疑”。这体现了贾思勰

A.敢于创新的精神 B.积极乐观的品质

C.百折不挠的毅力 D.求真务实的态度

30.“中华文明的起源是一个过程,以农业生产为上限。”有助于印证和推测“上限”的是

A.北京人的发现 B.半坡遗址发掘 C.青铜工艺成就 D.铁制农具出现

31.“百家争鸣”中孕育了我国传统文化中的政治思想和道德准则的是

A.儒家思想 B.法家思想 C.墨家思想 D.道家思想

32.通过分封制度,“周人终于建立了一个拥有广袤领土的强大国家”,使西周王朝的统治触角伸向了遥远的地方。据此可知

A.强化了诸侯权力 B.扩大了统治范围

C.加速了西周灭亡 D.确立了君主专制

33.岷江出山口弯道处的分水堤将岷江分为两条江;内江直接通向成都平原,主要用于航运和灌溉;外江通往长江,主要用于泄洪和排沙。都江堰结合弯道环流原理,实现了自动分流、自动排沙、控制进水流量。材料强调了都江堰的修建

A.不违农时,尊重规律 B.人定胜天,天顺人愿

C.乘势利导,因地制宜 D.听天由命,逆天无功

34.成书于东汉时期的数学著作《九章算术》中提到了很多多面体体积的算法,主要是有关筑堤、造台、开河、掘窖的体积问题,以及谷仓、米囤、粮窖的容量问题。由此可知中国古代

A.数学家多出生于农民家庭 B.数学知识与农业生产相关

C.数学普及促进农业的发展 D.科举制促进了数学的进步

35.一组打卡山西夏县西阴村。这里长期流传着“先蚕娘娘”的传说,“黄帝之妻嫘祖是西陵部落里有智慧的姑娘。一天在桑树下烧水,蚕茧落锅里,嫘祖用树枝去捞,没想到却捞起一根洁白透明的长丝线,她尝试用这种丝线代替植物编织,就此发明了缫丝织绸。”2019年考古学者在该村发现了6枚新石器时代的蚕蛹。据此可知

A.传说蕴含一定的历史价值 B.考古发掘是了解历史的唯一途径

C.传说能真实反映历史原貌 D.考古发掘也需要依赖于传说印证

二、非选择题(共15分)

36.(15分)阅读材料,回答问题。

材料一:“分封制通过血缘关系,把政权与族权紧密结合,加强了周王室与诸侯国的经济、文化联系,控制以黄河流域为主的广大地区是一种有效的统治方式;同时,推动了边远地区的经济开发和文化发展。”

——赵光贤《周代社会辨析》

材料二:“天下有道,则礼乐征伐自天子出,天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。”

——《论语·季氏》

材料三:

(1)根据材料一判断分封制主要封什么人为诸侯?(2分)西周实行这一制度有何作用?(2分)结合所学说明诸侯享受哪些权利和义务?(2分)

(2)材料二中从“礼乐征伐自天子出”到“礼乐征伐自诸侯出”反映了春秋战国时期政治方面出现了什么变化?(2分)

(3)结合所学知识,请你对材料三的示意图进行简要介绍(要求:说清楚该示意图的名称,创立的朝代,内容、作用等。)(7分)

七年级历史参考答案

一、选择题(下列各题只有一个最符合题意的答案,每小题1分,共35分)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C D D A B D C A B C

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A D A B A D A D B C

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

C A C D B D C A D B

31 32 33 34 35

A B C B A

二、非选择题

36.(1)人物:宗亲和功臣。(2分)

作用:保证了周王朝对地方的控制,扩大了统治范围。(2分)

权利:管理所辖地区的土地和人民。(1分)

义务:向周王进献贡物,并服从周王调兵。(1分)

(2)变化:王室衰微,诸侯争霸。(2分)

(3)该示意图是中央集权制度(1分),创立于秦朝(1分)。内容:国家的最高统治者称为皇帝,总揽全国一切军政大权,在中央设置丞相、太尉、御史大夫,分别掌管行政、军事和监察事务;在地方废除分封制,建立郡县制,加强了中央对地方的管理。(3分)作用:中央集权制的确立,巩固了秦朝的统治,有利于统一多民族国家的巩固和发展。(2分)

(考试形式:开卷 考试时间:50分钟 满分50分)

一、选择题(下列各题只有一个最符合题意的答案,每小题1分,共35分)

1.距今70—20万年生活在北京周口店的古人类是

A.元谋人 B.蓝田人 C.北京人 D.山顶洞人

2.我国最早栽培水稻的原始居民是

A.北京人 B.山顶洞人 C.半坡居民 D.河姆渡居民

3.“春种一粒粟,秋收万颗籽。”据考古发现,下列远古人类或原始居民最早种植粟的是

A.河姆渡人 B.北京人 C.山顶洞人 D.半坡人

4.华夏儿女同根同祖,血脉相连。被尊称为“人文初祖”的是

A.炎帝和黄帝 B.汉武帝 C.唐太宗 D.秦始皇

5.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中是这样描述中国“第一个王朝”的:兴起于黄河流域北部,那时,中国人已经学会织造丝帛,发明了他们独特的文字系统,掌握了制造美观的陶器和青铜器的技术……依材料推断,作者认为的中国“第一个王朝”应是

A.夏朝 B.商朝 C.西周 D.东周

6.许多成语典故来源于历史,如退避三舍、卧薪尝胆、围魏救赵、纸上谈兵等。这些成语反映出春秋战国时期的哪一特点

A.奴隶制开始瓦解 B.封建制度确立

C.生产力飞速发展 D.诸侯兼并争霸

7.某一历史人物“对内整顿朝政,对外‘尊王攘夷’,终于九合诸侯,一匡天下,成就了春秋第一霸”,这位历史人物是

A.楚庄王 B.晋文公 C.齐桓公 D.周武王

8.战国中后期,诸侯国之间出现了“合众弱以攻一强”“事一强以攻众弱”的历史现象,“一强”是指

A.秦 B.吴 C.楚 D.越

9.战国时期是我国历史上的大变革时代,各诸侯国纷纷变法。其变法的直接目的是

A.促进生产力发展 B.实现富国强兵 C.缓和社会矛盾 D.保卫东周王室

10.下表为商鞅变法内容节选。这些措施

项目 内容

鼓励耕织 戮力本业,耕织致粟帛多者复其身。

奖励军功 依据杀敌的多少,授给爵位,九级以上即是军官,最高爵赏可到二十级。宗室贵族没有军功的人,不能世袭特权。

A.提高了军队作战实力 B.维护了社会等级秩序

C.加速了社会阶层变动 D.扩大了社会贫富差距

11.有位学者称:孔子之道不是他个人的道,而是上承两千多年,下启两千多年的中华文化精神。“孔子之道”应是

A.“仁”的思想 B.“兼爱”的思想 C.“非攻”的思想 D.“无为”的思想

12.梁冀是汉顺帝皇后的弟弟,他独揽朝政,先后立了三个皇帝,毒杀了一个皇帝。这一现象体现了东汉政治的特点之一是

A.重文轻武 B.宦官乱政 C.大臣无能 D.外戚专权

13.公元前237年,李斯在《谏逐客书》中说:"(秦)穆公求士……遂霸西戎;孝公用商鞅之法……至今强国;惠王用张仪之计……逐散六国之从;昭王得范雎……使秦成帝业。”李斯意在强调

A.人才为秦国发展做出了巨大贡献 B.历代秦王都励精图治

C.商鞅变法是秦国强大的主要原因 D.秦灭六国是大势所趋

14.《汉代的政治丰碑和国家隐痛》中提到:丝绸之路……由长安到西域,到中亚、西亚,再绵延至欧洲。在物质交流的同时,中国文化、印度佛文化、伊斯兰文化、基督文化也相互间交集共生。这说明丝绸之路的开通

A.标志新疆正式归属中央政权 B.促进了东西方的物质文化交流

C.推动了西域地区的经济发展 D.建立了中国与欧洲的直接往来

15.全面阐述中医理论和治病原则,奠定我国中医治疗学基础的著作是

A.《伤寒杂病论》 B.《齐民要术》 C.《本草纲目》 D.《农政全书》

16.诸葛亮指出曹操大军南下,远道而来,犹如强弩之末,又不习水战,孙权刘备合作定能取胜;曹操败后势必北撤,三分天下的局面自然形成。验证诸葛亮观点的战役是

A.牧野之战 B.官渡之战 C.淝水之战 D.赤壁之战

17.成语“乱七八糟”源于两个历史典故。“乱七”和西汉景帝时的“七国之乱”有关,而“八糟”和西晋晋惠帝时的“八王之乱”有关。两次变乱的共同原因是

A.地方诸侯王势力强大 B.推恩令的实行

C.君主的腐朽统治 D.民族矛盾激化

18.他进一步推进汉化措施,规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等。文中的他是

A.冯太后 B.汉武帝 C.光武帝 D.孝文帝

19.《齐民要术》中明确提出从事农业生产必须因时、因地、因作物品种而异,不能整齐划一。这强调了农业生产

A.创造经济效益 B.遵循自然规律

C.改进生产工具 D.追求品种齐全

20.“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。”材料意在说明

A.中华文明丰富多彩 B.诸夏并存邦国林立

C.华夏民族逐渐交融 D.炎黄部落分布广泛

21.如表是汉字“鱼”字演变的简单历程。据此可知

甲骨文 周代金文 小篆 隶书 楷书

A.汉字是我国唯一文字 B.汉字的演变由简到繁

C.汉字的发展一脉相承 D.汉字都来源于象形字

22.这场战役充分显示了他(曹操)优秀的军事指挥才能,他采取声东击西、诱敌深入、后发制人等战术,消灭了袁军的主力,为以后统一北方奠定了基础。该战役是

A.官渡之战 B.赤壁之战 C.漠北战役 D.阪泉之战

23.西周用鼎制度明确规定:“天子九鼎,诸侯七鼎,大夫五鼎,士三鼎或一鼎。”这反映的本质问题是

A.西周冶铜业落后 B.西周社会腐败现象严重

C.西周社会等级森严 D.西周各地经济发展不平衡

24.图示法是学习历史的一个重要方法。右面哪一幅图能直观的反映三国鼎立的形势

A. B. C. D.

25.两晋时期,擅长骑射的匈奴人,逐步由游牧转入农耕生活,发展了冶铁和制陶等手工业;洛阳贵族官僚,争用胡床、方凳等西北各族的家具。材料反映了两晋时期

A.对外交往频繁 B.民族交融现象 C.社会生活丰富 D.政治局势动荡

26.谢安在一次战役中指挥晋军将“投鞭断流”的前秦军队打得“风声鹤唳,草木皆兵”这次战役是指

A.牧野之战 B.巨鹿之战 C.官渡之战 D.淝水之战

27.三国两晋南北朝是青瓷制造迅速发展的阶段,产地主要在江苏、浙江、福建等地,常见器物有碗、盘、盆、壶、灯、香炉等日用品。其主要原因是

A.农业生产技术进步 B.人们生活水平提高

C.江南地区得到开发 D.自然条件很优越

28.(魏书)记载北魏孝文帝言:“今欲断诸北语,从正音。其年三十已上,习性已久,容不可猝革。三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降题。”这说明北魏孝文帝改革的哪一条措施

A.官员在朝廷中必须使用汉语 B.鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻

C.改鲜卑姓为汉姓 D.以汉服代替鲜卑服

29.贾思勰在总结写《齐民要术》的体会时曾说“今采捃(收集)经传,爰及歌谣,询之老成,验之行事”,“皆余目所亲见,非信传疑”。这体现了贾思勰

A.敢于创新的精神 B.积极乐观的品质

C.百折不挠的毅力 D.求真务实的态度

30.“中华文明的起源是一个过程,以农业生产为上限。”有助于印证和推测“上限”的是

A.北京人的发现 B.半坡遗址发掘 C.青铜工艺成就 D.铁制农具出现

31.“百家争鸣”中孕育了我国传统文化中的政治思想和道德准则的是

A.儒家思想 B.法家思想 C.墨家思想 D.道家思想

32.通过分封制度,“周人终于建立了一个拥有广袤领土的强大国家”,使西周王朝的统治触角伸向了遥远的地方。据此可知

A.强化了诸侯权力 B.扩大了统治范围

C.加速了西周灭亡 D.确立了君主专制

33.岷江出山口弯道处的分水堤将岷江分为两条江;内江直接通向成都平原,主要用于航运和灌溉;外江通往长江,主要用于泄洪和排沙。都江堰结合弯道环流原理,实现了自动分流、自动排沙、控制进水流量。材料强调了都江堰的修建

A.不违农时,尊重规律 B.人定胜天,天顺人愿

C.乘势利导,因地制宜 D.听天由命,逆天无功

34.成书于东汉时期的数学著作《九章算术》中提到了很多多面体体积的算法,主要是有关筑堤、造台、开河、掘窖的体积问题,以及谷仓、米囤、粮窖的容量问题。由此可知中国古代

A.数学家多出生于农民家庭 B.数学知识与农业生产相关

C.数学普及促进农业的发展 D.科举制促进了数学的进步

35.一组打卡山西夏县西阴村。这里长期流传着“先蚕娘娘”的传说,“黄帝之妻嫘祖是西陵部落里有智慧的姑娘。一天在桑树下烧水,蚕茧落锅里,嫘祖用树枝去捞,没想到却捞起一根洁白透明的长丝线,她尝试用这种丝线代替植物编织,就此发明了缫丝织绸。”2019年考古学者在该村发现了6枚新石器时代的蚕蛹。据此可知

A.传说蕴含一定的历史价值 B.考古发掘是了解历史的唯一途径

C.传说能真实反映历史原貌 D.考古发掘也需要依赖于传说印证

二、非选择题(共15分)

36.(15分)阅读材料,回答问题。

材料一:“分封制通过血缘关系,把政权与族权紧密结合,加强了周王室与诸侯国的经济、文化联系,控制以黄河流域为主的广大地区是一种有效的统治方式;同时,推动了边远地区的经济开发和文化发展。”

——赵光贤《周代社会辨析》

材料二:“天下有道,则礼乐征伐自天子出,天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。”

——《论语·季氏》

材料三:

(1)根据材料一判断分封制主要封什么人为诸侯?(2分)西周实行这一制度有何作用?(2分)结合所学说明诸侯享受哪些权利和义务?(2分)

(2)材料二中从“礼乐征伐自天子出”到“礼乐征伐自诸侯出”反映了春秋战国时期政治方面出现了什么变化?(2分)

(3)结合所学知识,请你对材料三的示意图进行简要介绍(要求:说清楚该示意图的名称,创立的朝代,内容、作用等。)(7分)

七年级历史参考答案

一、选择题(下列各题只有一个最符合题意的答案,每小题1分,共35分)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C D D A B D C A B C

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A D A B A D A D B C

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

C A C D B D C A D B

31 32 33 34 35

A B C B A

二、非选择题

36.(1)人物:宗亲和功臣。(2分)

作用:保证了周王朝对地方的控制,扩大了统治范围。(2分)

权利:管理所辖地区的土地和人民。(1分)

义务:向周王进献贡物,并服从周王调兵。(1分)

(2)变化:王室衰微,诸侯争霸。(2分)

(3)该示意图是中央集权制度(1分),创立于秦朝(1分)。内容:国家的最高统治者称为皇帝,总揽全国一切军政大权,在中央设置丞相、太尉、御史大夫,分别掌管行政、军事和监察事务;在地方废除分封制,建立郡县制,加强了中央对地方的管理。(3分)作用:中央集权制的确立,巩固了秦朝的统治,有利于统一多民族国家的巩固和发展。(2分)

同课章节目录