湖北省十堰市丹江口市2023-2024学年七年级上学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖北省十堰市丹江口市2023-2024学年七年级上学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-26 20:53:10 | ||

图片预览

文档简介

2023年冬季教育教学质量监测

七年级历史试题

(

注意事项:

1.本试卷分试题和答题卡两部分,考试时间60分钟,满分为60分,

考试形式:闭卷

。

2.考生在答题前,请阅读答题卡中的“注意事项”,然后按要求答题。

3.所有答案必须写在答题卡相应区域,写在其它区域无效。

)

一、单项选择题(下列各题的四个选项中,只有一项是最符合题意的,请你将该选项代号涂在答题卡的对应题号下,每小题2分,共28分)

(

居住地点: 云南省

生活年代:距今约170万年

生存技能:能够制造工具,知道使用火

)1.下图是某—早期人类的档案,由此判断该早期人类是

A.元谋人 B.北京人 C.山顶洞人 D.河姆渡人

2.年代尺有助于历史记忆。下面年代尺上的字母,对应着我国史前时期远古人类的生活年代,B处和C处的远古人类分别是

(

A B

C D

)

(

约6000年

) (

距今

) (

约7000年

) (

约70万—20万年

) (

约170万年

)

A.北京人、半坡人 B.北京人、河姆渡人

C.河姆渡人、山顶洞人 D.元谋人、河姆渡人

3.大禹治水的事迹与近来环境地理学中关于约公元前4000年黄河流域大洪水的发现相吻合,西周遂公噩青铜器上铸刻的铭文是目前所知年代最早、最为翔实的关于大禹的文字记录。这表明

A.考古发现是获得历史认识的唯—途径 B.大禹治水是我国最早的神话传说

C.关于大禹的所有远古传说是完全真实可信的 D.神话传说与考古发现可相互印证

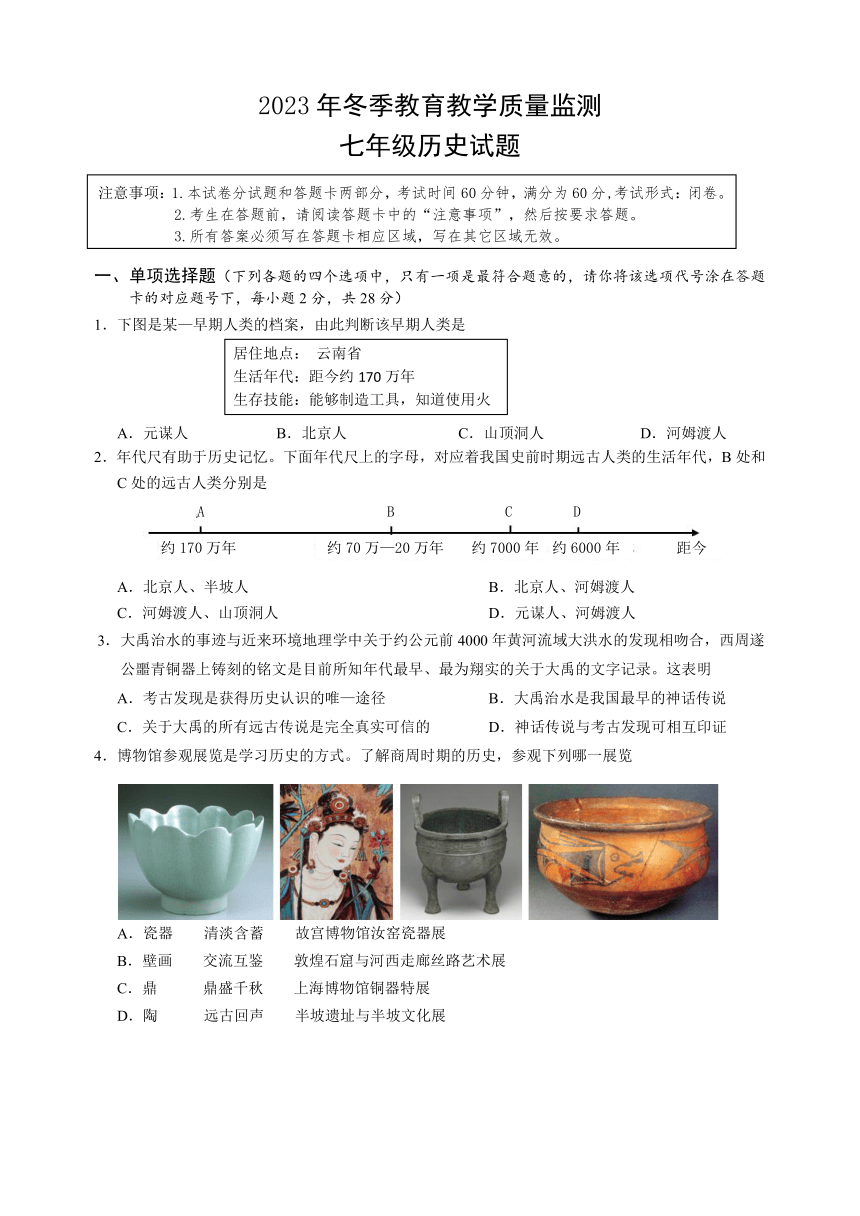

4.博物馆参观展览是学习历史的方式。了解商周时期的历史,参观下列哪一展览

A.瓷器 清淡含蓄 故宫博物馆汝窑瓷器展

B.壁画 交流互鉴 敦煌石窟与河西走廊丝路艺术展

C.鼎 鼎盛千秋 上海博物馆铜器特展

D.陶 远古回声 半坡遗址与半坡文化展

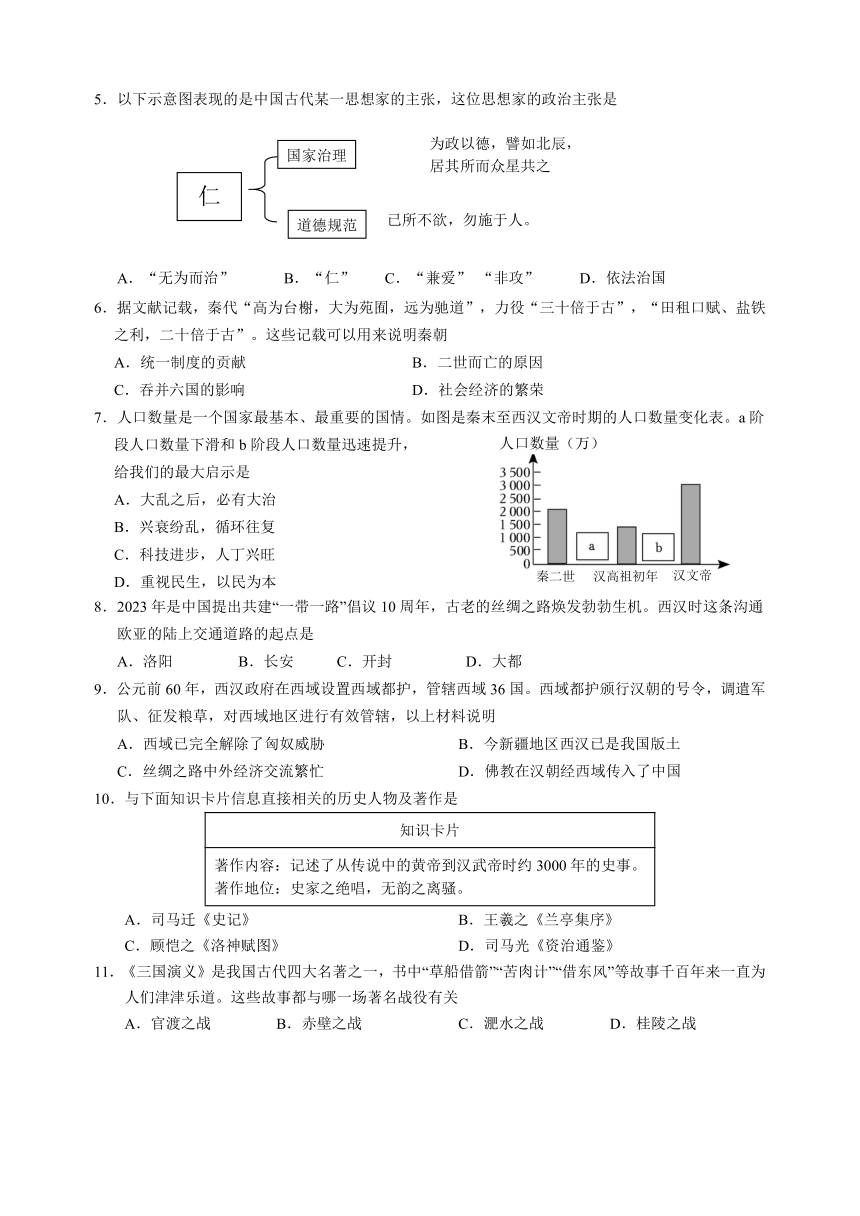

5.以下示意图表现的是中国古代某一思想家的主张,这位思想家的政治主张是

(

为政以德,譬如北辰,

居其所而众星共之

已所不欲,勿施于人。

国家治理

道德规范

仁

)

A.“无为而治” B.“仁” C.“兼爱” “非攻” D.依法治国

6.据文献记载,秦代“高为台榭,大为苑囿,远为驰道”,力役“三十倍于古”,“田租口赋、盐铁之利,二十倍于古”。这些记载可以用来说明秦朝

A.统一制度的贡献 B.二世而亡的原因

C.吞并六国的影响 D.社会经济的繁荣

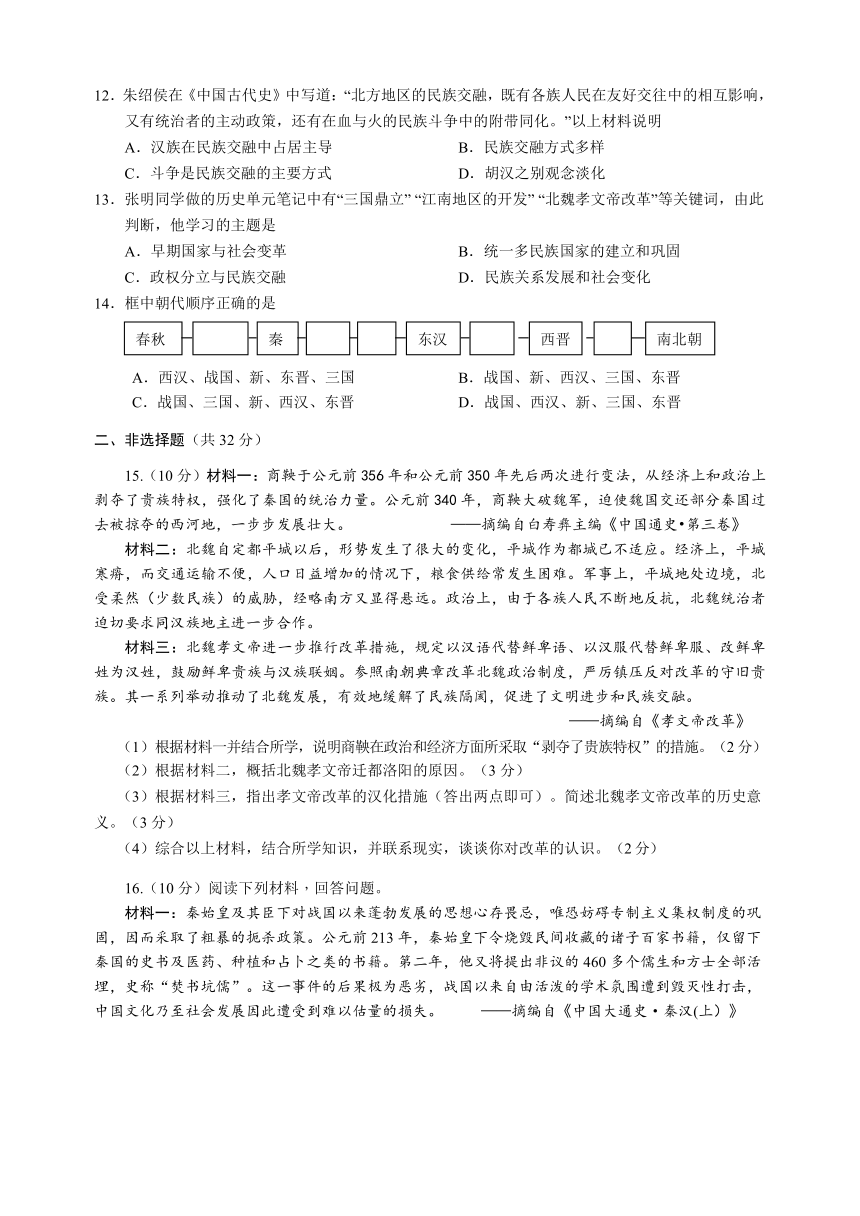

(

人口数量(万)

)7.人口数量是一个国家最基本、最重要的国情。如图是秦末至西汉文帝时期的人口数量变化表。a阶段人口数量下滑和b阶段人口数量迅速提升,

给我们的最大启示是

A.大乱之后,必有大治

B.兴衰纷乱,循环往复

C.科技进步,人丁兴旺

(

汉文帝

) (

汉高祖初年

) (

秦二世

)D.重视民生,以民为本

8.2023年是中国提出共建“一带一路”倡议10周年,古老的丝绸之路焕发勃勃生机。西汉时这条沟通欧亚的陆上交通道路的起点是

A.洛阳 B.长安 C.开封 D.大都

9.公元前60年,西汉政府在西域设置西域都护,管辖西域36国。西域都护颁行汉朝的号令,调遣军队、征发粮草,对西域地区进行有效管辖,以上材料说明

A.西域已完全解除了匈奴威胁 B.今新疆地区西汉已是我国版土

C.丝绸之路中外经济交流繁忙 D.佛教在汉朝经西域传入了中国

10.与下面知识卡片信息直接相关的历史人物及著作是

知识卡片

著作内容:记述了从传说中的黄帝到汉武帝时约3000年的史事。 著作地位:史家之绝唱,无韵之离骚。

A.司马迁《史记》 B.王羲之《兰亭集序》

C.顾恺之《洛神赋图》 D.司马光《资治通鉴》

11.《三国演义》是我国古代四大名著之一,书中“草船借箭”“苦肉计”“借东风”等故事千百年来一直为人们津津乐道。这些故事都与哪一场著名战役有关

A.官渡之战 B.赤壁之战 C.淝水之战 D.桂陵之战

12.朱绍侯在《中国古代史》中写道:“北方地区的民族交融,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。”以上材料说明

A.汉族在民族交融中占居主导 B.民族交融方式多样

C.斗争是民族交融的主要方式 D.胡汉之别观念淡化

13.张明同学做的历史单元笔记中有“三国鼎立” “江南地区的开发” “北魏孝文帝改革”等关键词,由此判断,他学习的主题是

A.早期国家与社会变革 B.统一多民族国家的建立和巩固

C.政权分立与民族交融 D.民族关系发展和社会变化

14.框中朝代顺序正确的是

(

春秋

秦

东汉

西晋

) (

南北朝

)

A.西汉、战国、新、东晋、三国 B.战国、新、西汉、三国、东晋

C.战国、三国、新、西汉、东晋 D.战国、西汉、新、三国、东晋

二、非选择题(共32分)

15.(10分)材料一:商鞅于公元前356年和公元前350年先后两次进行变法,从经济上和政治上剥夺了贵族特权,强化了秦国的统治力量。公元前340年,商鞅大破魏军,迫使魏国交还部分秦国过去被掠夺的西河地,一步步发展壮大。 ——摘编自白寿彝主编《中国通史 第三卷》

材料二:北魏自定都平城以后,形势发生了很大的变化,平城作为都城已不适应。经济上,平城寒瘠,而交通运输不便,人口日益增加的情况下,粮食供给常发生困难。军事上,平城地处边境,北受柔然(少数民族)的威胁,经略南方又显得悬远。政治上,由于各族人民不断地反抗,北魏统治者迫切要求同汉族地主进一步合作。

材料三:北魏孝文帝进一步推行改革措施,规定以汉语代替鲜卑语、以汉服代替鲜卑服、改鲜卑姓为汉姓,鼓励鲜卑贵族与汉族联姻。参照南朝典章改革北魏政治制度,严厉镇压反对改革的守旧贵族。其一系列举动推动了北魏发展,有效地缓解了民族隔阂,促进了文明进步和民族交融。

——摘编自《孝文帝改革》

(1)根据材料一并结合所学,说明商鞅在政治和经济方面所采取“剥夺了贵族特权”的措施。(2分)

(2)根据材料二,概括北魏孝文帝迁都洛阳的原因。(3分)

(3)根据材料三,指出孝文帝改革的汉化措施(答出两点即可)。简述北魏孝文帝改革的历史意义。(3分)

(4)综合以上材料,结合所学知识,并联系现实,谈谈你对改革的认识。(2分)

16.(10分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:秦始皇及其臣下对战国以来蓬勃发展的思想心存畏忌,唯恐妨碍专制主义集权制度的巩固,因而采取了粗暴的扼杀政策。公元前213年,秦始皇下令烧毁民间收藏的诸子百家书籍,仅留下秦国的史书及医药、种植和占卜之类的书籍。第二年,他又将提出非议的460多个儒生和方士全部活埋,史称“焚书坑儒”。这一事件的后果极为恶劣,战国以来自由活泼的学术氛围遭到毁灭性打击,中国文化乃至社会发展因此遭受到难以估量的损失。 ——摘编自《中国大通史·秦汉(上)》

材料二:汉武帝是中国古代伟大的政治家。汉武帝时期,西汉王朝开始进入鼎盛时期。他即位不久,定年号“建元”,这是中国古代使用年号纪元的开始。他接受董仲舒的建议,“罢黜百家、尊崇儒术”,他在长安兴办太学,在郡国立学官。从此,儒家思想成为历代统治者推崇的正统思想;下令郡国举孝廉,选拔官吏;用主父偃之计,行推恩令……他还以诸侯贡献的黄金重量不足或者成色不好为由,剥夺诸侯爵位,史称酎(zh o u)金夺爵……数次派遣卫青、霍去病率军出击匈奴,令张骞出使西域;改革币制,铸五铢钱;实行盐铁官营。 ——摘编自《教师教学用书·中国历史》

(1)根据材料一,指出秦始皇焚书坑儒的影响。(2分)

(2)据材料二概括汉武帝巩固大—统局面的政治措施、军事措施和经济措施分别有哪些 (3分)

(3)根据以上材料,说说秦始皇和汉武帝在思想上采取以上措施的共同目的是什么?(1分)

(4)两人的做法在历史上一个被诋毁,一个被赞誉,这是为什么?(4分)

17.(12分)七年级一班同学参观“传承中华优秀文化,推动历史发展进程”文化长廊主题展,并围绕该主题进行了探究性学习。请你参与完成下列相关学习任务。

篇章 内容

文物篇 (

北京人制作的石器 刻有文字的甲骨 春秋战国时期的铁农具 秦(半两)

)

制度篇 分封制 中央集权制 郡县制

科技篇 汉代造纸工艺流程图 《伤寒杂病论》节选 《齐民要术》书影

建筑篇 都江堰 长城 云冈石窟

(1)文物蕴含着丰富的历史信息。请从“文物篇”中任选一个,描述该文物所蕴含的历史信息。(3分)

(2)“分封制”和“郡县制”分别创立于哪个朝代?(2分)

(3)除了科技篇中的科技成就外,请你再举一例南北朝时期的科技成就 。(1分)

(4)根据以上篇章可以提炼出如下主题:“不断演进的制度建设,利于国家统一社会发展”“弘扬中国先进科技文化,坚定中华民族文化自信”“汲取中国传统建筑精粹,建设和谐美丽中国家园”。请你从中选取一个主题,结合相关篇章内容提取史实(至少三个),围绕该主题加以论述。(要求:史论结合,条理清楚,符合逻辑)(6分)

2023年秋季教育教学质量监测

七年级历史评分标准

选择题

1.A 2.B 3.D 4.C 5 .B 6.B 7.D 8.B 9.B 10.A 11. B 12.B 13.C 14.D

二、非选择题

15.(1)措施:根据材料“从经济上和政治上剥夺了贵族特权”及所学知识,政治方面:废除贵族世袭特权,规定按军功授爵(奖励军功);确立县制,由国君直接派官吏治理。(任意答对一点即可得1分)经济方面:废除井田制,允许土地自由买卖。(1分)

(2)原因:经济上,平城寒瘠,交通运输不便,人地矛盾尖锐;(1分)军事上,平城受到柔然的军事威胁,且不利于控制南方;(1分)政治上,民族矛盾尖锐,需要同汉族合作。(1分)

(3)措施:规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑 姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻;参照南朝典章改革北魏政治制度。(任意答对两点即可得2分)意义:促进了民族交融,也增强了北魏实力。(1分)

(4)改革是推动社会进步的重要力量,应抓住历史机遇,勇于创新,与时俱进;善于学习借鉴先进文化;改革能促进国家的发展和社会的进步。(言之有理即可,2分)

16.(1)影响:焚书坑儒使战国以来自由活泼的学术氛围遭到毁灭性打击,中国文化乃至社会发展因此遭受到难以估量的损失。(2分)

(2)政治措施:实施推恩令、酎金夺爵 军事措施:北击匈奴 经济措施:改革币制;盐铁官营。(3分)

(3)为了加强思想控制,巩固统一(1分)

(4)因为秦始皇焚书坑儒,摧残了文化,钳制了思想,受到历代读书人的反对;汉武帝的“罢黜百家,尊崇儒术”,提高了儒家学说的地位,使儒家学说成为中国封建社会的正统思想,受到历代读书人的赞誉。(4分)

17.(1)选择的文物:刻有文字的甲骨。描述:甲骨文是刻写在龟甲和兽骨上的文字,甲骨文是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉。

选择北京人制作的石器。描述:北京人制作石器的技术比较成熟,采用不同的打制方法,制作成不同类型的工具,如尖状器、刮削器、石锤等,使用这种打制石器的时代叫作“旧石器时代”。

选择春秋战国时期的铁农具。描述:春秋战国的铁农具大多数是在木器上套一层铁制的锋刃,这种铁制农具和牛耕的使用是春秋时期农业生产力水平提高的重要标志。

选择秦“半两”。描述:秦始皇下令废除六国货币,以秦国的圆形方孔半两钱为统一货币,是为秦“半两”。它的流通改变了以往币制混乱的状况,有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流。(3分,选择了历史文物1分,说出了文物所蕴含的历史信息1分)

(2)西周(1分) 秦朝(1分)

祖冲之把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,领先世界近千年。(或者其它成就也可)(1分)

(4)例一:选择:“不断演进的制度建设,利于国家统一社会发展”。选择的史实:分封制、中央集权制 郡县制。

论述:西周为了稳定周初定政治形式,巩固疆土,周王根据血缘关系和功劳大小,将宗亲和功臣分封到各地,建立诸侯国。从而保证了周王朝对地方的控制,稳定了政局,扩大了统治范围。秦始皇为了加强对全国的统治,创立了大一统的中央集权制度。他规定皇帝总揽一切军政大权,在中央设丞相、太尉、御史大夫,分别掌管行政、军事、和检察事物,地方设立郡县制,有利于统一的多民族的封建国家的管理。中央集权制郡县制起于春秋战国时期,经秦始皇改革正式成为秦汉以后的地方政治体制。郡县制下的郡守和县令都是由皇帝直接任免,从而使君主有效地加强了中央集权,有利于政治安定和经济发展。郡县制从根本上否定了分封制,打破了西周以来分封割据的状况,加强了中央对地方的管理,有利于防止地方割据分裂。

例二:选择:“弘扬中国先进科技文化,坚定中华民族文化自信”。选择的史实:造纸术、张仲景的《伤寒杂病论》和贾思勰的《齐名要术》。描述:西汉时,我国就已经懂得了造纸的基本方法,东汉时蔡伦加以改进,使得纸张价格便宜,成为人们都主要书写材料,便利了典籍的流传,是中国对世界文明的重大贡献。东汉的张仲景在总结前人的基础上,写成了《伤寒杂病论》一书,这部著作发展了中医学的理论和治疗方法,为中医学的发展作出巨大贡献。北朝的贾思勰写的《齐民要术》总结了农业生产方面的生产技术,突现了中国古代科学家以民生为本的务实精神,对后世的农学发展有深远的影响。

例三:“汲取中国传统建筑精粹,建设和谐美丽中国家园”。选择都江堰、长城和 云冈石窟。描述:都江堰是战国时期李冰父子主持修建的水利工程,它是一座综合性的水利枢纽,发挥了防洪、灌溉和水运等多方面的作用,它使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。长城是我国古代修建的防御体系,最初是秦始皇派大将蒙恬修建的,长城的修建有效抵御了外来入侵。云冈石窟继承了秦汉以来我国雕塑艺术的优良传统,也吸收了外来佛教造型艺术的特点。中国的建筑体现了古人的无穷智慧,我们为拥有这些古建筑而感到骄傲。

(评分说明:选择了观点1分,从相关篇章内容提取3个史实给3分,结合史实展开论述3分)

七年级历史试题

(

注意事项:

1.本试卷分试题和答题卡两部分,考试时间60分钟,满分为60分,

考试形式:闭卷

。

2.考生在答题前,请阅读答题卡中的“注意事项”,然后按要求答题。

3.所有答案必须写在答题卡相应区域,写在其它区域无效。

)

一、单项选择题(下列各题的四个选项中,只有一项是最符合题意的,请你将该选项代号涂在答题卡的对应题号下,每小题2分,共28分)

(

居住地点: 云南省

生活年代:距今约170万年

生存技能:能够制造工具,知道使用火

)1.下图是某—早期人类的档案,由此判断该早期人类是

A.元谋人 B.北京人 C.山顶洞人 D.河姆渡人

2.年代尺有助于历史记忆。下面年代尺上的字母,对应着我国史前时期远古人类的生活年代,B处和C处的远古人类分别是

(

A B

C D

)

(

约6000年

) (

距今

) (

约7000年

) (

约70万—20万年

) (

约170万年

)

A.北京人、半坡人 B.北京人、河姆渡人

C.河姆渡人、山顶洞人 D.元谋人、河姆渡人

3.大禹治水的事迹与近来环境地理学中关于约公元前4000年黄河流域大洪水的发现相吻合,西周遂公噩青铜器上铸刻的铭文是目前所知年代最早、最为翔实的关于大禹的文字记录。这表明

A.考古发现是获得历史认识的唯—途径 B.大禹治水是我国最早的神话传说

C.关于大禹的所有远古传说是完全真实可信的 D.神话传说与考古发现可相互印证

4.博物馆参观展览是学习历史的方式。了解商周时期的历史,参观下列哪一展览

A.瓷器 清淡含蓄 故宫博物馆汝窑瓷器展

B.壁画 交流互鉴 敦煌石窟与河西走廊丝路艺术展

C.鼎 鼎盛千秋 上海博物馆铜器特展

D.陶 远古回声 半坡遗址与半坡文化展

5.以下示意图表现的是中国古代某一思想家的主张,这位思想家的政治主张是

(

为政以德,譬如北辰,

居其所而众星共之

已所不欲,勿施于人。

国家治理

道德规范

仁

)

A.“无为而治” B.“仁” C.“兼爱” “非攻” D.依法治国

6.据文献记载,秦代“高为台榭,大为苑囿,远为驰道”,力役“三十倍于古”,“田租口赋、盐铁之利,二十倍于古”。这些记载可以用来说明秦朝

A.统一制度的贡献 B.二世而亡的原因

C.吞并六国的影响 D.社会经济的繁荣

(

人口数量(万)

)7.人口数量是一个国家最基本、最重要的国情。如图是秦末至西汉文帝时期的人口数量变化表。a阶段人口数量下滑和b阶段人口数量迅速提升,

给我们的最大启示是

A.大乱之后,必有大治

B.兴衰纷乱,循环往复

C.科技进步,人丁兴旺

(

汉文帝

) (

汉高祖初年

) (

秦二世

)D.重视民生,以民为本

8.2023年是中国提出共建“一带一路”倡议10周年,古老的丝绸之路焕发勃勃生机。西汉时这条沟通欧亚的陆上交通道路的起点是

A.洛阳 B.长安 C.开封 D.大都

9.公元前60年,西汉政府在西域设置西域都护,管辖西域36国。西域都护颁行汉朝的号令,调遣军队、征发粮草,对西域地区进行有效管辖,以上材料说明

A.西域已完全解除了匈奴威胁 B.今新疆地区西汉已是我国版土

C.丝绸之路中外经济交流繁忙 D.佛教在汉朝经西域传入了中国

10.与下面知识卡片信息直接相关的历史人物及著作是

知识卡片

著作内容:记述了从传说中的黄帝到汉武帝时约3000年的史事。 著作地位:史家之绝唱,无韵之离骚。

A.司马迁《史记》 B.王羲之《兰亭集序》

C.顾恺之《洛神赋图》 D.司马光《资治通鉴》

11.《三国演义》是我国古代四大名著之一,书中“草船借箭”“苦肉计”“借东风”等故事千百年来一直为人们津津乐道。这些故事都与哪一场著名战役有关

A.官渡之战 B.赤壁之战 C.淝水之战 D.桂陵之战

12.朱绍侯在《中国古代史》中写道:“北方地区的民族交融,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。”以上材料说明

A.汉族在民族交融中占居主导 B.民族交融方式多样

C.斗争是民族交融的主要方式 D.胡汉之别观念淡化

13.张明同学做的历史单元笔记中有“三国鼎立” “江南地区的开发” “北魏孝文帝改革”等关键词,由此判断,他学习的主题是

A.早期国家与社会变革 B.统一多民族国家的建立和巩固

C.政权分立与民族交融 D.民族关系发展和社会变化

14.框中朝代顺序正确的是

(

春秋

秦

东汉

西晋

) (

南北朝

)

A.西汉、战国、新、东晋、三国 B.战国、新、西汉、三国、东晋

C.战国、三国、新、西汉、东晋 D.战国、西汉、新、三国、东晋

二、非选择题(共32分)

15.(10分)材料一:商鞅于公元前356年和公元前350年先后两次进行变法,从经济上和政治上剥夺了贵族特权,强化了秦国的统治力量。公元前340年,商鞅大破魏军,迫使魏国交还部分秦国过去被掠夺的西河地,一步步发展壮大。 ——摘编自白寿彝主编《中国通史 第三卷》

材料二:北魏自定都平城以后,形势发生了很大的变化,平城作为都城已不适应。经济上,平城寒瘠,而交通运输不便,人口日益增加的情况下,粮食供给常发生困难。军事上,平城地处边境,北受柔然(少数民族)的威胁,经略南方又显得悬远。政治上,由于各族人民不断地反抗,北魏统治者迫切要求同汉族地主进一步合作。

材料三:北魏孝文帝进一步推行改革措施,规定以汉语代替鲜卑语、以汉服代替鲜卑服、改鲜卑姓为汉姓,鼓励鲜卑贵族与汉族联姻。参照南朝典章改革北魏政治制度,严厉镇压反对改革的守旧贵族。其一系列举动推动了北魏发展,有效地缓解了民族隔阂,促进了文明进步和民族交融。

——摘编自《孝文帝改革》

(1)根据材料一并结合所学,说明商鞅在政治和经济方面所采取“剥夺了贵族特权”的措施。(2分)

(2)根据材料二,概括北魏孝文帝迁都洛阳的原因。(3分)

(3)根据材料三,指出孝文帝改革的汉化措施(答出两点即可)。简述北魏孝文帝改革的历史意义。(3分)

(4)综合以上材料,结合所学知识,并联系现实,谈谈你对改革的认识。(2分)

16.(10分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:秦始皇及其臣下对战国以来蓬勃发展的思想心存畏忌,唯恐妨碍专制主义集权制度的巩固,因而采取了粗暴的扼杀政策。公元前213年,秦始皇下令烧毁民间收藏的诸子百家书籍,仅留下秦国的史书及医药、种植和占卜之类的书籍。第二年,他又将提出非议的460多个儒生和方士全部活埋,史称“焚书坑儒”。这一事件的后果极为恶劣,战国以来自由活泼的学术氛围遭到毁灭性打击,中国文化乃至社会发展因此遭受到难以估量的损失。 ——摘编自《中国大通史·秦汉(上)》

材料二:汉武帝是中国古代伟大的政治家。汉武帝时期,西汉王朝开始进入鼎盛时期。他即位不久,定年号“建元”,这是中国古代使用年号纪元的开始。他接受董仲舒的建议,“罢黜百家、尊崇儒术”,他在长安兴办太学,在郡国立学官。从此,儒家思想成为历代统治者推崇的正统思想;下令郡国举孝廉,选拔官吏;用主父偃之计,行推恩令……他还以诸侯贡献的黄金重量不足或者成色不好为由,剥夺诸侯爵位,史称酎(zh o u)金夺爵……数次派遣卫青、霍去病率军出击匈奴,令张骞出使西域;改革币制,铸五铢钱;实行盐铁官营。 ——摘编自《教师教学用书·中国历史》

(1)根据材料一,指出秦始皇焚书坑儒的影响。(2分)

(2)据材料二概括汉武帝巩固大—统局面的政治措施、军事措施和经济措施分别有哪些 (3分)

(3)根据以上材料,说说秦始皇和汉武帝在思想上采取以上措施的共同目的是什么?(1分)

(4)两人的做法在历史上一个被诋毁,一个被赞誉,这是为什么?(4分)

17.(12分)七年级一班同学参观“传承中华优秀文化,推动历史发展进程”文化长廊主题展,并围绕该主题进行了探究性学习。请你参与完成下列相关学习任务。

篇章 内容

文物篇 (

北京人制作的石器 刻有文字的甲骨 春秋战国时期的铁农具 秦(半两)

)

制度篇 分封制 中央集权制 郡县制

科技篇 汉代造纸工艺流程图 《伤寒杂病论》节选 《齐民要术》书影

建筑篇 都江堰 长城 云冈石窟

(1)文物蕴含着丰富的历史信息。请从“文物篇”中任选一个,描述该文物所蕴含的历史信息。(3分)

(2)“分封制”和“郡县制”分别创立于哪个朝代?(2分)

(3)除了科技篇中的科技成就外,请你再举一例南北朝时期的科技成就 。(1分)

(4)根据以上篇章可以提炼出如下主题:“不断演进的制度建设,利于国家统一社会发展”“弘扬中国先进科技文化,坚定中华民族文化自信”“汲取中国传统建筑精粹,建设和谐美丽中国家园”。请你从中选取一个主题,结合相关篇章内容提取史实(至少三个),围绕该主题加以论述。(要求:史论结合,条理清楚,符合逻辑)(6分)

2023年秋季教育教学质量监测

七年级历史评分标准

选择题

1.A 2.B 3.D 4.C 5 .B 6.B 7.D 8.B 9.B 10.A 11. B 12.B 13.C 14.D

二、非选择题

15.(1)措施:根据材料“从经济上和政治上剥夺了贵族特权”及所学知识,政治方面:废除贵族世袭特权,规定按军功授爵(奖励军功);确立县制,由国君直接派官吏治理。(任意答对一点即可得1分)经济方面:废除井田制,允许土地自由买卖。(1分)

(2)原因:经济上,平城寒瘠,交通运输不便,人地矛盾尖锐;(1分)军事上,平城受到柔然的军事威胁,且不利于控制南方;(1分)政治上,民族矛盾尖锐,需要同汉族合作。(1分)

(3)措施:规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑 姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻;参照南朝典章改革北魏政治制度。(任意答对两点即可得2分)意义:促进了民族交融,也增强了北魏实力。(1分)

(4)改革是推动社会进步的重要力量,应抓住历史机遇,勇于创新,与时俱进;善于学习借鉴先进文化;改革能促进国家的发展和社会的进步。(言之有理即可,2分)

16.(1)影响:焚书坑儒使战国以来自由活泼的学术氛围遭到毁灭性打击,中国文化乃至社会发展因此遭受到难以估量的损失。(2分)

(2)政治措施:实施推恩令、酎金夺爵 军事措施:北击匈奴 经济措施:改革币制;盐铁官营。(3分)

(3)为了加强思想控制,巩固统一(1分)

(4)因为秦始皇焚书坑儒,摧残了文化,钳制了思想,受到历代读书人的反对;汉武帝的“罢黜百家,尊崇儒术”,提高了儒家学说的地位,使儒家学说成为中国封建社会的正统思想,受到历代读书人的赞誉。(4分)

17.(1)选择的文物:刻有文字的甲骨。描述:甲骨文是刻写在龟甲和兽骨上的文字,甲骨文是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉。

选择北京人制作的石器。描述:北京人制作石器的技术比较成熟,采用不同的打制方法,制作成不同类型的工具,如尖状器、刮削器、石锤等,使用这种打制石器的时代叫作“旧石器时代”。

选择春秋战国时期的铁农具。描述:春秋战国的铁农具大多数是在木器上套一层铁制的锋刃,这种铁制农具和牛耕的使用是春秋时期农业生产力水平提高的重要标志。

选择秦“半两”。描述:秦始皇下令废除六国货币,以秦国的圆形方孔半两钱为统一货币,是为秦“半两”。它的流通改变了以往币制混乱的状况,有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流。(3分,选择了历史文物1分,说出了文物所蕴含的历史信息1分)

(2)西周(1分) 秦朝(1分)

祖冲之把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,领先世界近千年。(或者其它成就也可)(1分)

(4)例一:选择:“不断演进的制度建设,利于国家统一社会发展”。选择的史实:分封制、中央集权制 郡县制。

论述:西周为了稳定周初定政治形式,巩固疆土,周王根据血缘关系和功劳大小,将宗亲和功臣分封到各地,建立诸侯国。从而保证了周王朝对地方的控制,稳定了政局,扩大了统治范围。秦始皇为了加强对全国的统治,创立了大一统的中央集权制度。他规定皇帝总揽一切军政大权,在中央设丞相、太尉、御史大夫,分别掌管行政、军事、和检察事物,地方设立郡县制,有利于统一的多民族的封建国家的管理。中央集权制郡县制起于春秋战国时期,经秦始皇改革正式成为秦汉以后的地方政治体制。郡县制下的郡守和县令都是由皇帝直接任免,从而使君主有效地加强了中央集权,有利于政治安定和经济发展。郡县制从根本上否定了分封制,打破了西周以来分封割据的状况,加强了中央对地方的管理,有利于防止地方割据分裂。

例二:选择:“弘扬中国先进科技文化,坚定中华民族文化自信”。选择的史实:造纸术、张仲景的《伤寒杂病论》和贾思勰的《齐名要术》。描述:西汉时,我国就已经懂得了造纸的基本方法,东汉时蔡伦加以改进,使得纸张价格便宜,成为人们都主要书写材料,便利了典籍的流传,是中国对世界文明的重大贡献。东汉的张仲景在总结前人的基础上,写成了《伤寒杂病论》一书,这部著作发展了中医学的理论和治疗方法,为中医学的发展作出巨大贡献。北朝的贾思勰写的《齐民要术》总结了农业生产方面的生产技术,突现了中国古代科学家以民生为本的务实精神,对后世的农学发展有深远的影响。

例三:“汲取中国传统建筑精粹,建设和谐美丽中国家园”。选择都江堰、长城和 云冈石窟。描述:都江堰是战国时期李冰父子主持修建的水利工程,它是一座综合性的水利枢纽,发挥了防洪、灌溉和水运等多方面的作用,它使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。长城是我国古代修建的防御体系,最初是秦始皇派大将蒙恬修建的,长城的修建有效抵御了外来入侵。云冈石窟继承了秦汉以来我国雕塑艺术的优良传统,也吸收了外来佛教造型艺术的特点。中国的建筑体现了古人的无穷智慧,我们为拥有这些古建筑而感到骄傲。

(评分说明:选择了观点1分,从相关篇章内容提取3个史实给3分,结合史实展开论述3分)

同课章节目录