第15课明朝的对外关系 课件(22张PPT)

文档属性

| 名称 | 第15课明朝的对外关系 课件(22张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固和发展

第15课 明朝的对外关系

1.了解郑和下西洋、戚继光抗倭的史实;

2.理解郑和下西洋的意义与戚继光抗倭的反侵略斗争性质;

3.知道葡萄牙搜取在澳门居住权的史实;

4.感受郑和下西洋所体现出来的大无畏精神和克服困难的毅力与勇气,学习戚继光不为名利、以国家和民族安危为己任的爱国精神。

学习目标

重难点

《郑和下西洋600周年》是国家邮政局为了纪念郑和下西洋600周年,于2005年发行的,志号为2005-13的纪念邮票。

邮票全套三枚,郑和像图案描绘了郑和绣像,背景是明代北京皇宫城图;睦邻友好图案描绘了三座牌楼庙宇,背景是《郑和航海图》;科学航海图案描绘了明代水罗盘,背景是《牵星过洋图》。邮政局在发行这套邮票的同时,还发行了一张小型张。

小型张图案通过满幅画面中彩带飘扬的船队,表现了郑和下西洋的那种壮观景象。

小型张

郑和像

睦邻友好

科学航海

新课引入

想一想:国家邮政局为什么会发布这套纪念邮票呢?

材料二:明代《国榷》记载: “宝船六十二艘,大者长四十四丈,阔一十八丈 (即146.67米长、50.94米宽)”

郑和下西洋

1. 背景

(1)前提条件:

材料一:史书记载洪武末年时:“仓廪充积,天下太平”。建文帝时期:“家给人足,外门不阖”。到永乐年间,明王朝统治已臻极盛。

材料分析

根据材料分析郑和下西洋的条件有哪些?

经济基础:明初国力雄厚,成为当时世界上的强国(最根本的)。

科技保障:造船技术的发达,指南针的运用,地理知识的丰富。

新知学习

材料三:

材料四:航海日志

1413年12月10日 晴

准备清单:

皇帝手谕:1份

配有指南针、航海图等的宝船200多艘

茶叶、丝绸、瓷器、珍宝:各种物质一大宗

人员:外交家、商人、将军等27800人

郑和

政府支持:明成祖的鼎力支持。

个人能力:郑和个人能力出众。

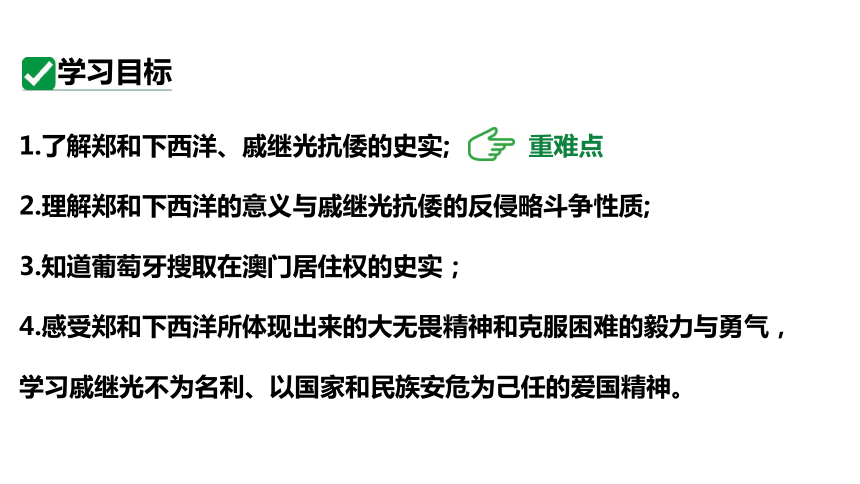

(2)目的

政治目的:提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”;

经济目的:用中国的货物去换取海外的奇珍。

西洋的位置:明初,人们把黄海、东海及其海外的海域称为东洋,而把今文莱以西的东南亚和印度洋一带海域及沿岸地区称为“西洋”。

西洋

郑和,原姓马,回族,云南人。12岁丧父,在明军攻克云南后被俘,送进皇宫当了宦官。后来跟随燕王朱棣,屡建战功。朱棣称帝,是为明成祖。明成祖十分器重他,提拔他为宦官首长太监,并赐姓郑。因他小名“三宝”,所以人称“三宝太监。”

材料一:“郑和,云南人,世所谓三保太监者也。初事燕王于藩邸,从起兵有功。累擢(升迁)太监。”

——《明史·郑和传》

材料二:“和自幼有材志,事今天子(朱棣),赐姓郑,为内官监太监。”

——《故马公墓志铭》

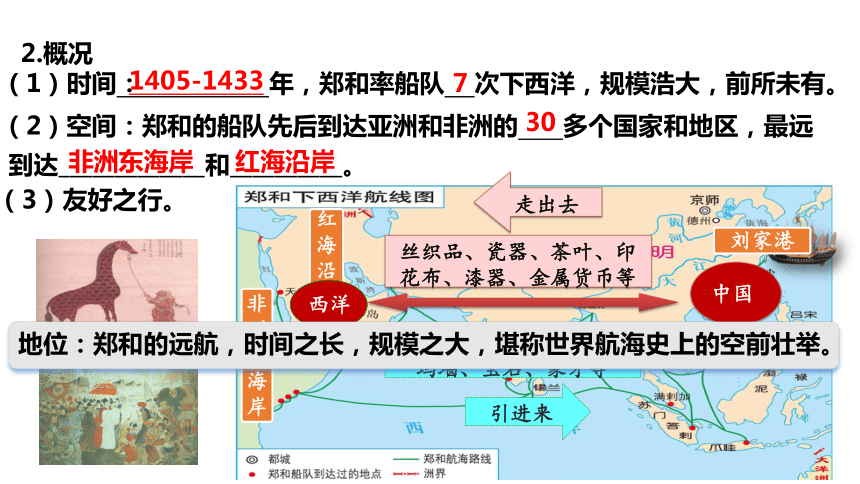

(1)时间: 年,郑和率船队 次下西洋,规模浩大,前所未有。

(2)空间:郑和的船队先后到达亚洲和非洲的 多个国家和地区,最远

到达_____________和__________。

(3)友好之行。

7

30

非洲东海岸

红海沿岸

2.概况

《榜葛剌进麒麟图》

1405-1433

刘家港

红海沿岸

非洲东海岸

中国

香料、染料、药物、珍珠、玛瑙、宝石、象牙等

丝织品、瓷器、茶叶、印花布、漆器、金属货币等

西洋

引进来

走出去

地位:郑和的远航,时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举。

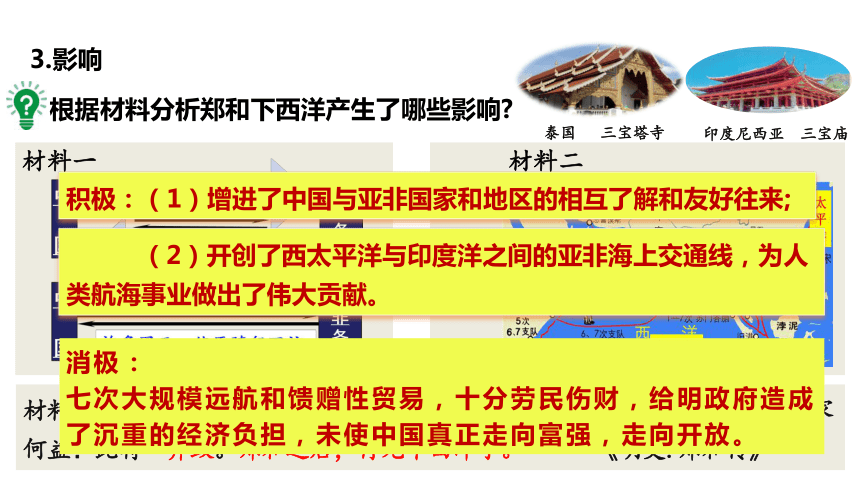

3.影响

材料三:三保下西洋,费钱粮数十万,军民死且万计,纵得奇宝而归,于国家何益?此特一弊政。郑和之后,再无下西洋了。 ——《明史.郑和传》

材料一

材料二

泰国 三宝塔寺

印度尼西亚 三宝庙

根据材料分析郑和下西洋产生了哪些影响

积极:(1)增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来;

(2)开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类航海事业做出了伟大贡献。

消极:

七次大规模远航和馈赠性贸易,十分劳民伤财,给明政府造成了沉重的经济负担,未使中国真正走向富强,走向开放。

思考探究

我们要学习郑和航海中的什么精神呢?郑和精神是指什么呢?

百折不挠、积极进取、不畏艰难的探险精神。

开放交流、勇于开拓、和平宽容、自强不息、睦邻友好、献身祖国等精神品质。

在东南亚一些国家和地区,有一些地名、庙宇是以“三宝”命名的,如泰国有“三宝塔寺”“三宝城”,马来西亚有“三宝镇”,马六甲有“三宝庙”,爪哇有“三宝庙”“三宝井”“三宝洞” ,新加坡有“三宝山”。想一想:为什么用“三宝”命名呢?其中含有怎样的历史信息?

用“三宝"命名,表明当地人民对郑和充满了爱戴和敬意。其中所含的历史信息是:说明郑和的船队到过这些地方;郑和的远航增进了中国与这些国家和地区的相互了解和友好往来。

链接课本P75——课后活动

印度尼西亚

爪哇岛三宝庙

戚继光抗倭

(1)何为“倭寇”?

“倭寇”: 元末明初,日本的武士和奸商,组成海盗武装集团,到中国东南沿海地区进行走私贸易和抢劫,被时人称为“倭寇”。

“倭患”:倭寇与中国一些走私商人和不法豪绅狼狈为奸,烧杀抢掠,无恶不作,长期侵扰我国沿海被称为“倭患”。

1.背景

(2) 倭寇猖獗的原因:

日本国内社会动荡加剧,很多失去军职的武士成为海盗;

明朝中期,国力减弱,海防松懈;推行极其严厉的海禁政策,倭寇与中国海盗、奸商互相勾结,对中国沿海的武装抢劫日益猖獗。

(3) 倭寇猖獗的严重危害:

倭寇经常到我国沿海地区进行武装抢劫烧杀活动,严重威胁沿海居民正常的生产生活和我国海防安全。

明代《倭寇图卷》(局部)

画面描绘了民众遭受倭患而逃难的情景。

明代《倭寇图卷》(局部)

画面描绘了明水军与倭寇交战的情景。

(1)第一阶段

1561年,倭寇大举进犯浙江。戚继光率军在台州九战九捷,平定了浙东地区倭患。

(2)第二阶段

此后,戚继光又率军进入福建、广东地区,与其他抗倭将领一起带领广大军民与倭寇激战,先后消灭了两地的倭寇,使东南沿海的倭患基本解除。

广东、福建

台州九战九捷

鸳鸯阵

2.经过

材料二:戚继光组建了戚家军,纪律严明,英勇善战……在台州九捷中,得到了广大群众的大力支持,荡平浙江的倭寇……在福建、广东,与当地明军并肩作战,剿灭那里的倭寇。 ——《倭变事略》

戚继光抗倭取得胜利的原因?

材料三:戚继光还是一位杰出的兵器专家和军事工程家,他改造、发明了各种火攻武器;他建造的大小战船、战车,使明军水路装备优于敌人;他富有创造性的在长城上修建空心敌台,进可攻退可守,是极具特色的军事工程 。

④戚继光个人卓越的军事才能。

②戚家军纪律严明,作战英勇;

③人民大力支持、军民并肩作战;

材料一:(倭寇)大肆毁掠,……杀人无算。城边流血数十里,河内积货满千船。

——《倭变事略》

材料分析

①抗倭是一场反侵略的正义战争,符合人民的愿望;

戚继光个人军事著作

一年三百六十日,多是横戈马上行。

一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧。

遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华。

——戚继光

不追求个人名利,以国家和民族安危为己任的爱国情怀。

戚继光

3. 性质 :戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争;

4. 地位 :他是我国历史上一位伟大的民族英雄。

2. 链接课本P74——问题思考 为什么说抗倭战争是反侵略战争?

3. 打击了外来侵略者,是正义的民族自卫战争。

1. 维护了国家主权和民族利益;

2. 保卫了沿海民众的生命财产和国家安全;

1. 链接课本P75——课后活动第2题 说一说这些诗句抒发了戚继光怎样的情怀和抱负?

活动:阅读课本,找出葡萄牙攫取在澳门居住权的过程。

葡萄牙殖民者谎称遇到风浪,买通广东地方官员,许诺每年缴纳白银500两。

1553年

他们将500两白银改交明朝政府,获得了在澳门的租借居住权。但澳门领土主权仍属中国。

1573年

1887年

1887年,清政府被迫与葡萄牙王国签约,承认了它对澳门的管理权。

1999年12月20日回归祖国,与祖国分离446年。

16世纪开始,一些欧洲殖民者相继来到我国沿海地区,进行侵略活动。

葡萄牙攫取在澳门的居住权

明朝的对外关系

友好交往——郑和下西洋

战争冲突

戚继光抗倭

葡萄牙攫取澳门的居住权

目的:

概况:

意义:

国力强盛

国力衰弱

条件:

当时处于封建社会的中国,在世界范围内已经由强盛逐渐转向衰弱了 。

课堂小结

1.(2022·四川内江)孙中山说:“……能于十四个月之中而造成六十四艘之大舶,载运二万八千人巡游南洋,示威海外,为中国超前轶后之奇举。至今南洋土人犹有怀想当年三宝之雄风遗烈者,可谓壮矣。”其叙述的历史事件是( )

A. 赤壁之战

B. 戚继光抗倭

C. 淝水之战

D. 郑和下西洋

随堂练习

D

2.(2022·青海)中国历史上涌现出很多维护国家主权的民族英雄。“遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华”“封侯非我意,但愿海波平”。这些诗句反映的是( )

A. 郑成功收复台湾

B. 戚继光抗击倭寇

C. 林则徐虎门销烟

D. 左宗棠收复新疆

B

3.(2022·湖北宜昌)王同学在整理明代的学习资料,其目录中有“红海沿岸”“戚继光”和“三宝”等关键词,据此推断他学习的主题应当是明代的( )

A. 经济发展

B. 文学繁荣

C. 对外关系

D. 科技成就

C

4.据《客座赘语》记载:永乐三年三月,命太监郑和等,行赏赐古里、满剌诸国。材料中“行赏赐古里、满剌诸国”的目的是( )

A.提高明朝海外威望

B.推动海外贸易发展

C.传扬中国先进文明

D.扩大明朝疆域范围

A

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固和发展

第15课 明朝的对外关系

1.了解郑和下西洋、戚继光抗倭的史实;

2.理解郑和下西洋的意义与戚继光抗倭的反侵略斗争性质;

3.知道葡萄牙搜取在澳门居住权的史实;

4.感受郑和下西洋所体现出来的大无畏精神和克服困难的毅力与勇气,学习戚继光不为名利、以国家和民族安危为己任的爱国精神。

学习目标

重难点

《郑和下西洋600周年》是国家邮政局为了纪念郑和下西洋600周年,于2005年发行的,志号为2005-13的纪念邮票。

邮票全套三枚,郑和像图案描绘了郑和绣像,背景是明代北京皇宫城图;睦邻友好图案描绘了三座牌楼庙宇,背景是《郑和航海图》;科学航海图案描绘了明代水罗盘,背景是《牵星过洋图》。邮政局在发行这套邮票的同时,还发行了一张小型张。

小型张图案通过满幅画面中彩带飘扬的船队,表现了郑和下西洋的那种壮观景象。

小型张

郑和像

睦邻友好

科学航海

新课引入

想一想:国家邮政局为什么会发布这套纪念邮票呢?

材料二:明代《国榷》记载: “宝船六十二艘,大者长四十四丈,阔一十八丈 (即146.67米长、50.94米宽)”

郑和下西洋

1. 背景

(1)前提条件:

材料一:史书记载洪武末年时:“仓廪充积,天下太平”。建文帝时期:“家给人足,外门不阖”。到永乐年间,明王朝统治已臻极盛。

材料分析

根据材料分析郑和下西洋的条件有哪些?

经济基础:明初国力雄厚,成为当时世界上的强国(最根本的)。

科技保障:造船技术的发达,指南针的运用,地理知识的丰富。

新知学习

材料三:

材料四:航海日志

1413年12月10日 晴

准备清单:

皇帝手谕:1份

配有指南针、航海图等的宝船200多艘

茶叶、丝绸、瓷器、珍宝:各种物质一大宗

人员:外交家、商人、将军等27800人

郑和

政府支持:明成祖的鼎力支持。

个人能力:郑和个人能力出众。

(2)目的

政治目的:提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”;

经济目的:用中国的货物去换取海外的奇珍。

西洋的位置:明初,人们把黄海、东海及其海外的海域称为东洋,而把今文莱以西的东南亚和印度洋一带海域及沿岸地区称为“西洋”。

西洋

郑和,原姓马,回族,云南人。12岁丧父,在明军攻克云南后被俘,送进皇宫当了宦官。后来跟随燕王朱棣,屡建战功。朱棣称帝,是为明成祖。明成祖十分器重他,提拔他为宦官首长太监,并赐姓郑。因他小名“三宝”,所以人称“三宝太监。”

材料一:“郑和,云南人,世所谓三保太监者也。初事燕王于藩邸,从起兵有功。累擢(升迁)太监。”

——《明史·郑和传》

材料二:“和自幼有材志,事今天子(朱棣),赐姓郑,为内官监太监。”

——《故马公墓志铭》

(1)时间: 年,郑和率船队 次下西洋,规模浩大,前所未有。

(2)空间:郑和的船队先后到达亚洲和非洲的 多个国家和地区,最远

到达_____________和__________。

(3)友好之行。

7

30

非洲东海岸

红海沿岸

2.概况

《榜葛剌进麒麟图》

1405-1433

刘家港

红海沿岸

非洲东海岸

中国

香料、染料、药物、珍珠、玛瑙、宝石、象牙等

丝织品、瓷器、茶叶、印花布、漆器、金属货币等

西洋

引进来

走出去

地位:郑和的远航,时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举。

3.影响

材料三:三保下西洋,费钱粮数十万,军民死且万计,纵得奇宝而归,于国家何益?此特一弊政。郑和之后,再无下西洋了。 ——《明史.郑和传》

材料一

材料二

泰国 三宝塔寺

印度尼西亚 三宝庙

根据材料分析郑和下西洋产生了哪些影响

积极:(1)增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来;

(2)开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类航海事业做出了伟大贡献。

消极:

七次大规模远航和馈赠性贸易,十分劳民伤财,给明政府造成了沉重的经济负担,未使中国真正走向富强,走向开放。

思考探究

我们要学习郑和航海中的什么精神呢?郑和精神是指什么呢?

百折不挠、积极进取、不畏艰难的探险精神。

开放交流、勇于开拓、和平宽容、自强不息、睦邻友好、献身祖国等精神品质。

在东南亚一些国家和地区,有一些地名、庙宇是以“三宝”命名的,如泰国有“三宝塔寺”“三宝城”,马来西亚有“三宝镇”,马六甲有“三宝庙”,爪哇有“三宝庙”“三宝井”“三宝洞” ,新加坡有“三宝山”。想一想:为什么用“三宝”命名呢?其中含有怎样的历史信息?

用“三宝"命名,表明当地人民对郑和充满了爱戴和敬意。其中所含的历史信息是:说明郑和的船队到过这些地方;郑和的远航增进了中国与这些国家和地区的相互了解和友好往来。

链接课本P75——课后活动

印度尼西亚

爪哇岛三宝庙

戚继光抗倭

(1)何为“倭寇”?

“倭寇”: 元末明初,日本的武士和奸商,组成海盗武装集团,到中国东南沿海地区进行走私贸易和抢劫,被时人称为“倭寇”。

“倭患”:倭寇与中国一些走私商人和不法豪绅狼狈为奸,烧杀抢掠,无恶不作,长期侵扰我国沿海被称为“倭患”。

1.背景

(2) 倭寇猖獗的原因:

日本国内社会动荡加剧,很多失去军职的武士成为海盗;

明朝中期,国力减弱,海防松懈;推行极其严厉的海禁政策,倭寇与中国海盗、奸商互相勾结,对中国沿海的武装抢劫日益猖獗。

(3) 倭寇猖獗的严重危害:

倭寇经常到我国沿海地区进行武装抢劫烧杀活动,严重威胁沿海居民正常的生产生活和我国海防安全。

明代《倭寇图卷》(局部)

画面描绘了民众遭受倭患而逃难的情景。

明代《倭寇图卷》(局部)

画面描绘了明水军与倭寇交战的情景。

(1)第一阶段

1561年,倭寇大举进犯浙江。戚继光率军在台州九战九捷,平定了浙东地区倭患。

(2)第二阶段

此后,戚继光又率军进入福建、广东地区,与其他抗倭将领一起带领广大军民与倭寇激战,先后消灭了两地的倭寇,使东南沿海的倭患基本解除。

广东、福建

台州九战九捷

鸳鸯阵

2.经过

材料二:戚继光组建了戚家军,纪律严明,英勇善战……在台州九捷中,得到了广大群众的大力支持,荡平浙江的倭寇……在福建、广东,与当地明军并肩作战,剿灭那里的倭寇。 ——《倭变事略》

戚继光抗倭取得胜利的原因?

材料三:戚继光还是一位杰出的兵器专家和军事工程家,他改造、发明了各种火攻武器;他建造的大小战船、战车,使明军水路装备优于敌人;他富有创造性的在长城上修建空心敌台,进可攻退可守,是极具特色的军事工程 。

④戚继光个人卓越的军事才能。

②戚家军纪律严明,作战英勇;

③人民大力支持、军民并肩作战;

材料一:(倭寇)大肆毁掠,……杀人无算。城边流血数十里,河内积货满千船。

——《倭变事略》

材料分析

①抗倭是一场反侵略的正义战争,符合人民的愿望;

戚继光个人军事著作

一年三百六十日,多是横戈马上行。

一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧。

遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华。

——戚继光

不追求个人名利,以国家和民族安危为己任的爱国情怀。

戚继光

3. 性质 :戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争;

4. 地位 :他是我国历史上一位伟大的民族英雄。

2. 链接课本P74——问题思考 为什么说抗倭战争是反侵略战争?

3. 打击了外来侵略者,是正义的民族自卫战争。

1. 维护了国家主权和民族利益;

2. 保卫了沿海民众的生命财产和国家安全;

1. 链接课本P75——课后活动第2题 说一说这些诗句抒发了戚继光怎样的情怀和抱负?

活动:阅读课本,找出葡萄牙攫取在澳门居住权的过程。

葡萄牙殖民者谎称遇到风浪,买通广东地方官员,许诺每年缴纳白银500两。

1553年

他们将500两白银改交明朝政府,获得了在澳门的租借居住权。但澳门领土主权仍属中国。

1573年

1887年

1887年,清政府被迫与葡萄牙王国签约,承认了它对澳门的管理权。

1999年12月20日回归祖国,与祖国分离446年。

16世纪开始,一些欧洲殖民者相继来到我国沿海地区,进行侵略活动。

葡萄牙攫取在澳门的居住权

明朝的对外关系

友好交往——郑和下西洋

战争冲突

戚继光抗倭

葡萄牙攫取澳门的居住权

目的:

概况:

意义:

国力强盛

国力衰弱

条件:

当时处于封建社会的中国,在世界范围内已经由强盛逐渐转向衰弱了 。

课堂小结

1.(2022·四川内江)孙中山说:“……能于十四个月之中而造成六十四艘之大舶,载运二万八千人巡游南洋,示威海外,为中国超前轶后之奇举。至今南洋土人犹有怀想当年三宝之雄风遗烈者,可谓壮矣。”其叙述的历史事件是( )

A. 赤壁之战

B. 戚继光抗倭

C. 淝水之战

D. 郑和下西洋

随堂练习

D

2.(2022·青海)中国历史上涌现出很多维护国家主权的民族英雄。“遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华”“封侯非我意,但愿海波平”。这些诗句反映的是( )

A. 郑成功收复台湾

B. 戚继光抗击倭寇

C. 林则徐虎门销烟

D. 左宗棠收复新疆

B

3.(2022·湖北宜昌)王同学在整理明代的学习资料,其目录中有“红海沿岸”“戚继光”和“三宝”等关键词,据此推断他学习的主题应当是明代的( )

A. 经济发展

B. 文学繁荣

C. 对外关系

D. 科技成就

C

4.据《客座赘语》记载:永乐三年三月,命太监郑和等,行赏赐古里、满剌诸国。材料中“行赏赐古里、满剌诸国”的目的是( )

A.提高明朝海外威望

B.推动海外贸易发展

C.传扬中国先进文明

D.扩大明朝疆域范围

A

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源