天津市五区县重点校2023-2024学年高三上学期期末联考语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 天津市五区县重点校2023-2024学年高三上学期期末联考语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 39.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-01-27 08:32:31 | ||

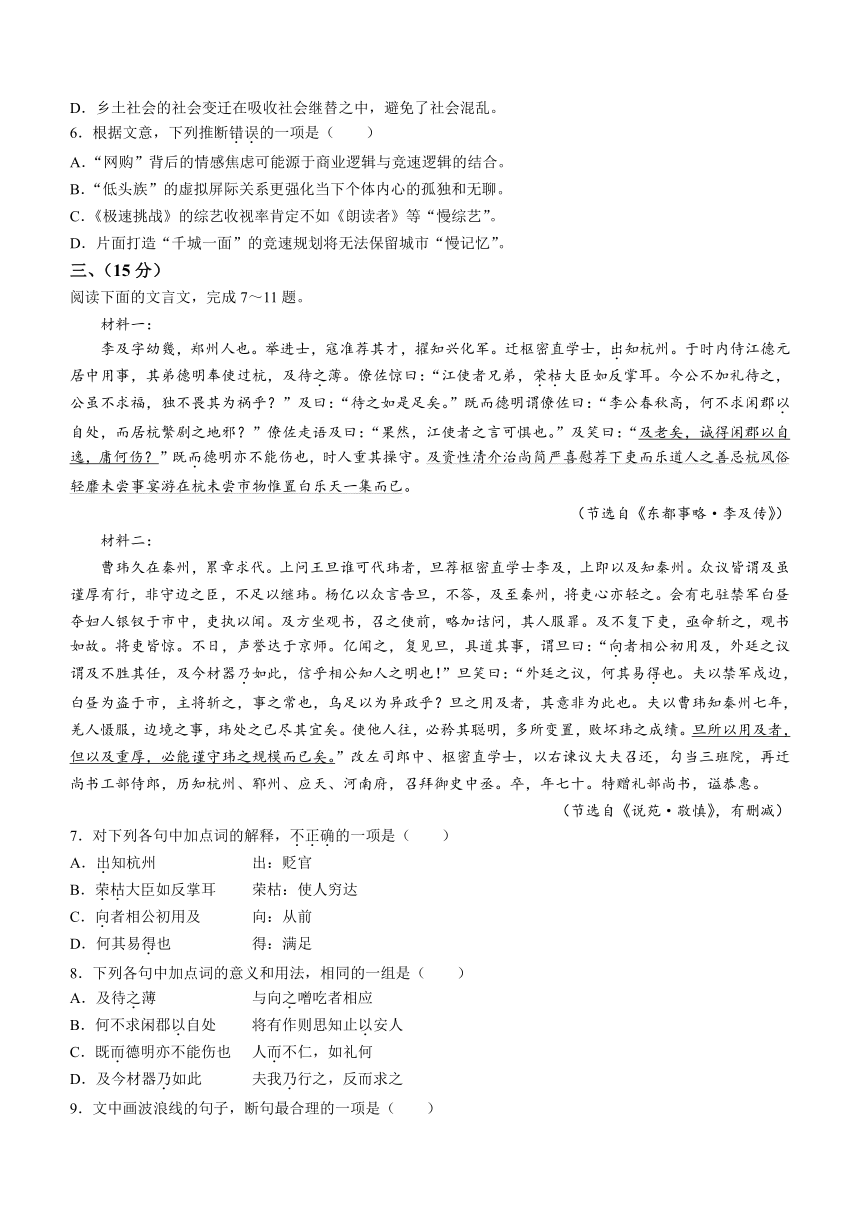

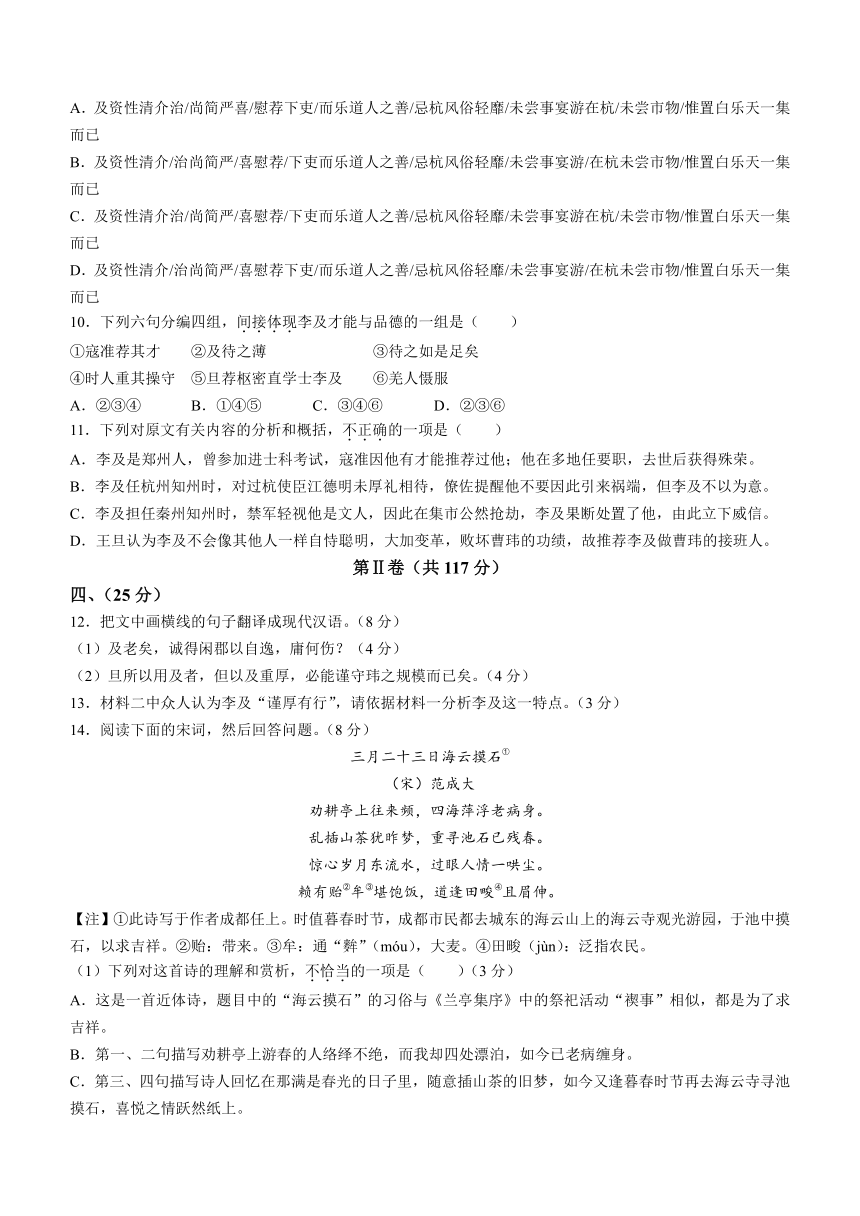

图片预览

文档简介

2023~2024学年度第一学期期末重点校联考

高三语文

本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分

总分150分,考试时间150分钟

第Ⅰ卷(共33分)

一、(9分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

在散文写作中,情感被______强调得厉害,甚至有人直接告诉年轻一辈散文写作者,说只要写出了你心中的真情实感就是散文了,情感越强烈,越是好散文。情感人人都有,作家的情感不一定比一般人更强烈,比别人更为强烈的情感也并不会使一个作家在写作中更加______。况且,如果艺术包括文学不是首先以技艺比高下,而是以情感强弱为标准,那么艺术家和一般读者之间又有什么差别?

在散文写作中,情感当然很重要。庄子说“不精不诚,不能动人”,陆机《文赋》中有“缘情而绮靡”的话,白居易也提到“感人心者,莫先乎情”。一个作家如果能把情感写好了,确实可以写出好作品。比如《谏逐客书》《出师表》《祭十二郎文》《陈情表》《项脊轩志》《祭妹文》《与妻书》等,都是因为文章中的真实情感才流传下来的。前几日又读平凹先生的《读书示小妹十八生日书》,觉得也是这样的文章。

但问题是,当散文的抒情性慢慢被确定,并成为散文写作的______之后,情感就在散文创作中成为怎么也逃不脱的东西了,成为散文家最为熟悉的一个概念,也成为被前辈作家一遍遍谆谆教导的散文写作的要素。通过确实有好处的这个教导,可以促使我们写出情感浓厚、感人至深的作品来;同时它也有害处,会导致散文也就只能在情感这个圈子里脱不出去,跑来跑去了,然后就溺毙,直到沉浸在情感的海洋里。

一个正常人的情感肯定是自发的,不会那么理性,那么文字中的情感是吗?并且我们写出的散文是要表现这些自发的情感吗?现实情感并非艺术情感,现实情感的真实也并非艺术情感的真实。比如一个散文家在写高兴的时候,我们并不要求他一定高兴,这个散文家也没有必要一定高兴。我们对他的要求______对他的情感要求,______对他写出的作品有所要求。

1.依次填入文中横线上的词语,全部恰当的一项是( )

A.无端 出类拔萃 圭臬 不是 而是

B.无故 鹤立鸡群 方法 不是 而是

C.无端 出类拔萃 方法 不仅是 而且是

D.无故 鹤立鸡群 圭臬 不仅是 而且是

2.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.通过确实有好处的这个教导,可以促使我们写出情感浓厚、感人至深的作品来;同时它也有害处,会导致散文也就只能在情感这个圈子里跑来跑去,脱不出去了,然后就沉浸在情感的海洋里,直到溺毙。

B.这个教导确实有好处,可以促使我们写出情感浓厚、感人至深的作品来;同时它也有害处,会导致散文也就只能在情感这个圈子里脱不出去,跑来跑去了,然后就沉浸在情感的海洋里,直到溺毙。

C.通过确实有好处的这个教导,我们可以写出情感浓厚、感人至深的作品来;同时它也有害处,会导致散文也就只能在情感这个圈子里跑来跑去,脱不出去了,然后就溺毙,直到沉浸在情感的海洋里。

D.这个教导确实有好处,可以促使我们写出情感浓厚、感人至深的作品来;同时它也有害处,会导致散文也就只能在情感这个圈子里跑来跑去,脱不出去了,然后就沉浸在情感的海洋里,直到溺毙。

3.下列文学文化常识,对应恰当的一项是( )

A 《谏逐客书》 李斯 春秋 法家 古代公文

B 《陈情表》 李密 西晋 “读《陈情表》不流泪者不孝” 臣子写给帝王的文体

C 《项脊轩志》 归有光 明代 桐城派 回忆性记事散文

D 《与妻书》 林觉民 现代 “黄花岗七十二烈士”之一 散文

二、(9分)

阅读下面的文字,完成4~6题。

材料一:

竞速时代更需要“慢生活”

记得早先少年时/大家诚诚恳恳/说一句是一句/清早上火车站/长街黑暗无行人/卖豆浆的小店冒着热气/从前的日色变得慢/车,马,邮件,都慢/一生只够爱一人/从前的锁也好看/钥匙精美有样子/你锁了,人家就懂了。

——木心《从前慢》

①今天,现代生活的快节奏使城市成为一座座“魔都”,在工业化的高速流水线上,“竞速”成为现代人生活的追求和方向。现代人像旋转的齿轮一样沉沦于各种“竞速”中,日益成为机器的附庸。《从前慢》可视作一个现代性的寓言,一种对现代社会“加速”特征隐现的预见。从一定意义上说,他折射出竞速时代现代人的生存镜像、情感呼吁和审美救赎诉求。

②随着网络技术的发展,社会进入竞速时代,空前凸显的速度体验一定程度上消解了传统社会中真诚而持久的情感关系。现代人通过虚拟网络空间,足不出户就能实现跨时空交流,但这种虚拟空间建立起来的“亲密感”却并不能使现代人获得情感上的共鸣,心理距离的增大逐渐成为其新的生存困境。现代人征服了越来越大的时空距离,但仍然感觉时间不够用,并发出“时间去哪儿了”的感叹。竞速时代,经济文化和社会结构由于速度而被不断拆解和重构,现代人感受着一种不断加速的时间体验,同时也衍生出许多社会文化问题。《从前慢》实则强化了人们对于“慢速审美”主题的思考,为我们提供了一个对竞速时代现代人生存镜像进行反思和批判的视角。

③加速已成为生活的核心逻辑,不仅从物质层面,也从情感体验层面改变了现代人的生存模式,不断重塑现代人的时空体验和感知经验。虽然个体在时间和空间上变得更加自由,但似乎越来越感觉到日常经验的匮乏,越来越感觉难以跟上社会的快节奏发展。竞速不仅使传统意义上的物理时空观念遭遇消解和颠覆,更以失去真实性体验为代价。

④由此,现代生活充满各种不确定和不可预测,现代人的焦虑感也越来越强烈。“网购”现象提供了很好的例证。作为一种新的生活模式,“网购”极大地提高了消费速度,直播带货、拼单团购,以“秒杀”呈现惊人的购买速度。但需要反思的是,在购买速度背后,个体实际上获得的只是“虚假”的愉悦感,而展现出普遍的焦虑。鲍曼认为,购物者的欲望是出于一种自由“获得身份”的幻觉和表现“内在自我”的期望,一旦购买激情消退,失落、空洞和“断舍离”的焦虑情绪必然蔓延,“网购”反映的是速度对现代人购买欲望的宰制。

⑤同时,直面的亲密关系逐渐被虚拟网络关系所取代,个体之间没有实现真正意义上的情感共鸣,反而滋生彼此间更远的心理距离。“屏社交”“气球式社交”等又成为“低头族”的普遍交往模式:开始很兴奋,一旦彼此离开,热情就会戛然而止。现代人需要通过交际来充实孤独的内心,但过于频繁的交往又会让现代人感到疲惫和神经紧张,进而逐渐陷入一种越社交越孤独的怪圈。正如鲍德里亚所说,在加速时代,一切事物都处于不断耗尽的倒计时之中,现代性从时间感知维度上建构了情感现代性。但当理性走向极端而带来的是非理性,也即普遍的情感焦虑。

⑥对速度的追求导致一系列社会问题的出现,人们被速度控制,出现速度崇拜、速度异化,这也让我们更为怀念从前的慢生活,怀念传统社会的悠悠时光。因此,在看到速度成为现代性本质的同时,我们不能忽视其背后的审美文化问题,反思竞速下的现代性生存。我们需要通过“慢审美”及对“慢生活”的追忆与建构来实现“远托邦”的审美救赎,这也是“慢记忆”“慢生活”审美理念的救赎意义所在。

⑦“慢生活”理念是对现代性时间观的一种反思,“慢生活”并非逃避生活,而是通过远离加速生活和撤回内心来实现自我保护。齐美尔认为,现代人要获得审美救赎,应当远离物质世界,依据个体的内心来体验和解释世界,这与“慢生活”的审美理念不谋而合。“慢生活”理念通过减速而与加速的外在生活保持距离,强调关注内心体验,正是对主体精神和情感的当下性关注。现代人对慢食、慢走和慢旅行等生活模式的倡导,也是希望实现心理时间与物理时间的平衡。在“慢生活”审美体验中,个体从外部物理时间中抽离,更亲近和关注当下,实现对竞速生存的审美救赎。

⑧中国对慢速审美的提倡古已有之,传统文化提倡“欲速则不达”,太极、书法、棋艺、茶道、园林等传统文化审美形式,都提倡在快与慢之间寻求一个平衡点,保持适当的生活节奏和张力。“慢城运动”提倡一种新的城市规划,呼吁放缓城市节奏,关注城市美化、城市绿化和城市传统工艺的传承。“慢旅游”看似是换一种生活方式,实际是对加速社会关系的远离,是一种去社会化、去利益化和去异化的表现。又如《朗读者》《见字如面》等“慢综艺”也体现了现代人对慢生活的诗意渴望。这些都是在“加速”中进一步反思,期望建构慢审美的诗意空间。

⑨总之,“慢记忆”和“慢生活”的审美隐喻意义应当被重读和重视。昆德拉对于技术革命所带来的“令人出神的速度”,发出“慢的乐趣怎么失传了呢”的追问;朱光潜在论及人生艺术化时感叹:“慢慢走,欣赏啊!”的确,慢速生活是对个体生命审美意义的重新审视和发现。竞速时代的个体生存情境,需要寻求和建构走向慢速美学或慢速审美现代性的诗意生存路径。

(选自《探索与争鸣》有删改,2022.7)

材料二:

乡土社会速率很慢的在变动,“三年无改于父之道”的道理使社会变迁在吸收社会继替之中,让社会安定祥和。在长老权力下的乡土社会,反对被时间冲淡,成了“注释”,注释是维持长老权力的形式而注入变动的内容。

费孝通《乡土中国·名实的分离》

4.下列对文章的理解不正确的一项是( )

A.速度不断拆解和重构经济文化、社会结构,导致出现许多社会文化问题。

B.加速时代的速度体验,必然消解传统社会中人际间持久的情感关系。

C.速度建构一种“加速现代性”体验,重塑人们的时空体验和感知经验。

D.竞速使我们距离真实体验越发遥远,以致逐渐失去了真实性体验。

5.根据材料一、材料二内容,下列说法不正确的一项是( )

A.《从前慢》从一定意义上说,折射出了竞速时代现代人的生存镜像、情感呼吁和审美救赎诉求。

B.材料一第④段的论证方法是道理论证,论证结构严密,论证有力。

C.材料一观点是在竞速时代人们对慢生活的向往,材料二观点是传统乡土社会是慢生活形成的长老权力下的社会秩序。

D.乡土社会的社会变迁在吸收社会继替之中,避免了社会混乱。

6.根据文意,下列推断错误的一项是( )

A.“网购”背后的情感焦虑可能源于商业逻辑与竞速逻辑的结合。

B.“低头族”的虚拟屏际关系更强化当下个体内心的孤独和无聊。

C.《极速挑战》的综艺收视率肯定不如《朗读者》等“慢综艺”。

D.片面打造“千城一面”的竞速规划将无法保留城市“慢记忆”。

三、(15分)

阅读下面的文言文,完成7~11题。

材料一:

李及字幼幾,郑州人也。举进士,寇准荐其才,擢知兴化军。迁枢密直学士,出知杭州。于时内侍江德元居中用事,其弟德明奉使过杭,及待之薄。僚佐惊曰:“江使者兄弟,荣枯大臣如反掌耳。今公不加礼待之,公虽不求福,独不畏其为祸乎?”及曰:“待之如是足矣。”既而德明谓僚佐曰:“李公春秋高,何不求闲郡以自处,而居杭繁剧之地邪?”僚佐走语及曰:“果然,江使者之言可惧也。”及笑曰:“及老矣,诚得闲郡以自逸,庸何伤?”既而德明亦不能伤也,时人重其操守。及资性清介治尚简严喜慰荐下吏而乐道人之善忌杭风俗轻靡未尝事宴游在杭未尝市物惟置白乐天一集而已。

(节选自《东都事略·李及传》)

材料二:

曹玮久在秦州,累章求代。上问王旦谁可代玮者,旦荐枢密直学士李及,上即以及知秦州。众议皆谓及虽谨厚有行,非守边之臣,不足以继玮。杨亿以众言告旦,不答,及至秦州,将吏心亦轻之。会有屯驻禁军白昼夺妇人银钗于市中,吏执以闻。及方坐观书,召之使前,略加诘问,其人服罪。及不复下吏,亟命斩之,观书如故。将吏皆惊。不日,声誉达于京师。亿闻之,复见旦,具道其事,谓旦曰:“向者相公初用及,外廷之议谓及不胜其任,及今材器乃如此,信乎相公知人之明也!”旦笑曰:“外廷之议,何其易得也。夫以禁军戍边,白昼为盗于市,主将斩之,事之常也,乌足以为异政乎?旦之用及者,其意非为此也。夫以曹玮知秦州七年,羌人慑服,边境之事,玮处之已尽其宜矣。使他人往,必矜其聪明,多所变置,败坏玮之成绩。旦所以用及者,但以及重厚,必能谨守玮之规模而已矣。”改左司郎中、枢密直学士,以右谏议大夫召还,勾当三班院,再迁尚书工部侍郎,历知杭州、郓州、应天、河南府,召拜御史中丞。卒,年七十。特赠礼部尚书,谥恭惠。

(节选自《说苑·敬慎》,有删减)

7.对下列各句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.出知杭州 出:贬官

B.荣枯大臣如反掌耳 荣枯:使人穷达

C.向者相公初用及 向:从前

D.何其易得也 得:满足

8.下列各句中加点词的意义和用法,相同的一组是( )

A.及待之薄 与向之噌吃者相应

B.何不求闲郡以自处 将有作则思知止以安人

C.既而德明亦不能伤也 人而不仁,如礼何

D.及今材器乃如此 夫我乃行之,反而求之

9.文中画波浪线的句子,断句最合理的一项是( )

A.及资性清介治/尚简严喜/慰荐下吏/而乐道人之善/忌杭风俗轻靡/未尝事宴游在杭/未尝市物/惟置白乐天一集而已

B.及资性清介/治尚简严/喜慰荐/下吏而乐道人之善/忌杭风俗轻靡/未尝事宴游/在杭未尝市物/惟置白乐天一集而已

C.及资性清介治/尚简严/喜慰荐/下吏而乐道人之善/忌杭风俗轻靡/未尝事宴游在杭/未尝市物/惟置白乐天一集而已

D.及资性清介/治尚简严/喜慰荐下吏/而乐道人之善/忌杭风俗轻靡/未尝事宴游/在杭未尝市物/惟置白乐天一集而已

10.下列六句分编四组,间接体现李及才能与品德的一组是( )

①寇准荐其才 ②及待之薄 ③待之如是足矣

④时人重其操守 ⑤旦荐枢密直学士李及 ⑥羌人慑服

A.②③④ B.①④⑤ C.③④⑥ D.②③⑥

11.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.李及是郑州人,曾参加进士科考试,寇准因他有才能推荐过他;他在多地任要职,去世后获得殊荣。

B.李及任杭州知州时,对过杭使臣江德明未厚礼相待,僚佐提醒他不要因此引来祸端,但李及不以为意。

C.李及担任秦州知州时,禁军轻视他是文人,因此在集市公然抢劫,李及果断处置了他,由此立下威信。

D.王旦认为李及不会像其他人一样自恃聪明,大加变革,败坏曹玮的功绩,故推荐李及做曹玮的接班人。

第Ⅱ卷(共117分)

四、(25分)

12.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)及老矣,诚得闲郡以自逸,庸何伤?(4分)

(2)旦所以用及者,但以及重厚,必能谨守玮之规模而已矣。(4分)

13.材料二中众人认为李及“谨厚有行”,请依据材料一分析李及这一特点。(3分)

14.阅读下面的宋词,然后回答问题。(8分)

三月二十三日海云摸石①

(宋)范成大

劝耕亭上往来频,四海萍浮老病身。

乱插山茶犹昨梦,重寻池石已残春。

惊心岁月东流水,过眼人情一哄尘。

赖有贻②牟③堪饱饭,道逢田畯④且眉伸。

【注】①此诗写于作者成都任上。时值暮春时节,成都市民都去城东的海云山上的海云寺观光游园,于池中摸石,以求吉祥。②贻:带来。③牟:通“麰”(móu),大麦。④田畯(jùn):泛指农民。

(1)下列对这首诗的理解和赏析,不恰当的一项是( )(3分)

A.这是一首近体诗,题目中的“海云摸石”的习俗与《兰亭集序》中的祭祀活动“禊事”相似,都是为了求吉祥。

B.第一、二句描写劝耕亭上游春的人络绎不绝,而我却四处漂泊,如今已老病缠身。

C.第三、四句描写诗人回忆在那满是春光的日子里,随意插山茶的旧梦,如今又逢暮春时节再去海云寺寻池摸石,喜悦之情跃然纸上。

D.第七、八句写幸好有带来的大麦可以让我饱食,在路上遇到农民让我的心情随之而舒展。

(2)请从修辞手法的角度简要赏析第五、六句。(2分)

(3)整首诗中诗人的情感经历了怎样的变化?(3分)

15.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)______,任重而道远。(《论语》十二章)

(2)苏洵在《六国论》中指出,齐国不曾赂秦,而最终灭亡的原因是“______”;杜牧在《阿房宫赋》中写道“______,则递三世可至万世而为君”;贾谊在《过秦论》中提出,“______”是秦灭亡的原因。从这些论述中都可以感受到古代有良知的知识分子的家国情怀。

(3)即将到来的2024年是龙年,2024年《故宫日历》就选用了93件故宫馆藏龙文物的图片作为插图。龙是中国古代传说中的神异动物,也是中国文化的突出符号,“龙”在高中古诗文中多有出现,比如“______,______”等。

五、(22分)

阅读下面的文章,完成16~20题。

也是冬天,也是春天

迟子建

(1)二零一七年岁尾,《收获》杂志六十周年庆典,在太热闹的时刻,很想独自出去走走,有天上午得空,我吃过早饭,叫了一辆的士,奔向四川北路。

(2)我先去拜谒原虹口公园的鲁迅先生墓。天气晴好,又逢周末,园里晨练的人极多。入园处有个水果摊,苹果橘子草霉等钩织的芳香流苏,连缀着世界文豪广场。红男绿女穿梭其间,踏着热烈的节拍,跳整齐划一的舞。我努力避让舞者,走进广场。可怜的托尔斯泰,他右手所持的手杖,挂着一个健身者的挎包,一幅苍凉出走的模样,可惜我不吸烟,不然在他左手托着的烟斗上,献一缕烟丝,安抚一下他。与他一样不幸的,是手握鹅毛笔的莎士比亚和狄更斯。鹅毛笔成了天然挂钩,挂着色彩艳丽的超轻羽绒衣。最幸运当属巴尔扎克,他袖着手,深藏不露,难以附着。

(3)出了世界文豪广场,再向前是个卖早点的食肆,等候的人,从屋里一直排到门外。想着多年前萧红在这一带,有天买早点,发现包油条的纸,居然是鲁迅先生一篇译作的原稿。萧红颚然告知鲁迅。先生却淡然,复信调侃道:“我是满足的,居然还可以包油条,可见还有一些用处。”也不知这里的早点铺,如今用什么包油条?还能包裹出这乌云见日般的绮丽文事么?

(4)在公园的西北角,就是鲁迅先生的墓地了。

(5)墓前广场比较开阔,最先看到的是长方形草坪上矗立着的鲁迅塑像,他坐在藤椅上,左手握书,右手搭着扶手,默然望着往来的人。不过基座过高了,感觉鲁迅是坐在一个逼仄的楼台看戏,让人担忧着他的安危。

(6)墓地两侧的石板路旁,种植着樟树、广玉兰和松柏,树高枝稠,长青的叶片在阳光下如翻飞的翠鸟,绿意荡漾。鲁迅墓由上好的花岗石对接镶嵌,其形态很像一册灰白的旧书,半是掩埋半是出土的样子。因为是园中独墓,看上去显赫,却也孤独。其实无论是鲁迅的原配夫人、为他寂寞空守了四十年的朱安,还是无比崇敬鲁迅的萧红,都曾在遗言中表达了想葬在鲁迅身旁的想法,可惜都未如愿——怎么可能如愿。鲁迅曾在文章中交代过后事:“赶快收殓,埋掉,拉倒。”这像他的脾气。这像一个目光如炬的人穿行于无边的黑暗后。留给自己的大解脱——最后的光明。可鲁迅的一生,是雷电的一生,身后必将带来风雨,不会是寂寞。

(7)我脱帽向着这座冷清的墓,深深三鞠躬,静默良久,之后转身,眺望鲁迅长眠之所面对的风景,有树,有花,有草,有路,也算旖旎,也算开阔,只是那尊端坐于藤椅上的雕像,如一团巨大的阴影,阻碍着视线。也就是说,不管鲁迅是否愿意,他每天要面对自己高高在上的背影。

(8)墓前甬道尽头相连的路,人流不息,向右望去,可见虹口足球场的一角穹顶,像一团铅灰的云压在那里。健身和娱乐的各路音乐,此起彼落,让我有置身农贸市场的感觉。

(9)当我怅然离开墓地的时候,忽然间狂风大作,搅起地面的落叶和尘土,在半空飞舞。公园所有的树,这时都成了鼓手,和着风声,发出海潮般的轰鸣。我回身一望,我献给鲁迅先生的那片玉兰叶,已不见踪影,我似乎听到了他略含嘲讽的笑声:敬仰和怀念,不过是一场风,让它去吧!

(10)离开鲁迅墓地,迎着风中被撕扯下来的艳丽的槭树叶,我去参观鲁迅纪念馆,馆藏丰富。我留意的是那些曾与鲁迅相依相伴的实物,他戴过的硬硬的礼帽,这礼帽是再也不能为他挡风了;他穿过的棉袍以及蓝紫色的带花纹的毛背心,这样的衣物也再也不能为他避寒了;他用过的白瓷茶碗依然好看,但它再也不能为他送去茶香了;他用过的吸痰器,不能再为他排解胸中郁积之物了(真正的郁积,靠它也是排解不了的吧);而那一支支笔,也再也不能随他在纸上叱咤风云了。

(11)离开纪念馆,风小了一些。我出了公园,一路打听,步行去鲁迅在大陆新村的最后寓所——山阴路132弄9号。

(12)讲解员介绍着一楼会客室的陈设,餐台餐椅、墙上的画等等。而我的目光聚焦在了瞿秋白寄存此处的那张著名的书桌上了。只三两分钟吧,就被保安幺喝着去二楼。二楼是鲁迅的书房兼卧室,不很宽敞。最让人触目惊心的是近门处东墙边的那张黑色铁床,上面还摆放着棉被和枕头。鲁迅先生就是在这张床上,吐出最后一口气的。而那最后一口气是真的散了,还是附着在了室内的台灯上,做夜的眼?或是附着在了南窗的窗棂上,做曙光的播撒器?

(13)保安已在一楼大声呼唤讲解员,让她赶快带游人出来,说是时间到了,其实我们进来不过一刻钟。我郁郁出了鲁迅故居。其实我很想看看灶房的陈设,萧红不是在这儿为鲁迅烙过东北特色的韭菜盒和油饼吗?

(14)我回到山阴路上,风又起来了,这条路成了风匣,回荡着风声。从鲁迅谢世之所到他长眠之地,并不遥远。但这条路在我眼里却很长很长,它仿佛记录着一个人半个多世纪的跋涉。

(15)走在异乡的街头,只觉得这里的冬天与我故乡相比,更像春天,因为闪烁的花朵,像黑夜的笑声,从苍绿中挣扎而出。这样的花朵也就格外明亮和湿润,就像感动的泪。

(16)我迎着风。在山阴路上徘徊。风很大——很大很大的风。

(选自《文汇报》2018年2月7日《笔会》副刊,有删改)

16.下列加点字的读音和写法完全正确的一项是( )(2分)

A.拜谒(yè) 草霉 整齐划一 一幅

B.深藏不露(lù) 附着(zhuó) 颚然 绮丽(qǐ)

C.樟树(zhàng) 旖旎(yǐ)(nǐ) 叱咤风云(zhà) 幺喝

D.曙光 烙过(lào) 跋涉 苍绿

17.下列对本文相关内容的分析与鉴赏,不正确的两项是( )( )(4分)

A.文章第(3)段和第(6)段中画横线的句子,直接引用鲁迅的原句,两处流露的是鲁迅特有的幽默与自嘲。

B.作者对鲁迅墓前塑像颇有不满,这既针对鲁迅墓地的设计,也指向后世人们纪念鲁迅、传承鲁迅精神的方式。

C.甬道尽头人流不息的路、虹口足球场的穹顶、健身娱乐的各路音乐,都衬托出了鲁迅墓地的庄严肃穆感。

D.作者委婉地批判了参观大陆新村时保安的吆喝和大声呼唤,其主要原因是保安导致我无法尽兴地游览。

E.文章在叙写游览始末的同时,自然地引入相关材料,既增加了文章意趣和可读性,也丰富了文章内涵。

18.请从结构和内容两方面赏析第(15)段。(4分)

19.游览的后半段,作者多次写到“风”,有什么作用?请简要分析。(6分)

20.文章第(10)小节中“真正的郁积”有什么深刻寓意?请结合《祝福》或《阿Q正传》中的人物形象进行简要阐述。(6分)

六、(10分)

21.(6分)钝感力是当今时代飞速发展下的新产物,它指的是从容面对生活中的挫折和伤痛,坚定地朝着自己的方向前进,是“赢得美好生活的手段和智慧”。请在《红楼梦》中选取一个人物,结合相关内容简要分析其钝感力的表现。要求:80~100字。

22.下面是一封信,其中有4处不得体,请指出并作修改。(4分)

张老师:

您好!

获悉母校下周隆重庆贺您教书40周年,我因俗务缠身,不能光临,特奉上鲜花一束,以谢先生教导之恩。并托同学带给您近期拙著一本,望先生先睹为快。

盛夏快来了,请先生多保重。

此致

敬礼!

您的学生李宏

2024年1月20日

①______改为______ ②______改为______

③______改为______ ④______改为______

七、(60分)

23.(60分)阅读下列材料,根据要求写作。

有人说“每个人都是一粒尘埃”,有人说“每个人都是一个宇宙”。对此,你怎么看?

要求:①自选角度,自拟标题;

②文体不限(诗歌除外),文体特征明显;

③不少于800字;

④不得抄袭,不得套作。

2023~2024学年度第一学期期末重点校联考

高三语文参考答案

一、

1.A【无故,没有缘故,偏向口语。无端,没有来由地,无缘无故地,偏向书面语。语境书面语色彩强。出类拔萃,超出同类,多指人的品德才能。鹤立鸡群,比喻一个人的才能或仪表在一群人里头显得很突出。偏重于外貌、仪态等方面的具体描述,较生动形象。圭臬,准则或法度。方法,关于解决思想、说话、行动等问题的门路、程序等,不合语境。“不是……而是”表并列,“不仅是……而且是”表递进,不合语境。】

2.D【原文有三处错误,“通过……可以促使”主语残缺,“脱不出去,跑来跑去了”“溺毙,直到沉浸在情感的海洋里”不合事理逻辑】

3.B【A.战国C唐宋派D近代】

二、

4.B【“必然消解传统社会中人际间持久的情感关系”错,说法太绝对,原文第②段为“空前凸显的速度体验一定程度上消解了传统社会中真诚而持久的情感关系”,可见并不是“必然消解”人际间持久的情感关系。】

5.B【论证方法表述不全面,“网购”例证是事例论证】

6.C【“《极速挑战》的综艺收视率肯定不如《朗读者》等‘慢综艺’”错,表述绝对,原文第⑧段为“又如《朗读者》《见字如面》等‘慢综艺’也体现了现代人对慢生活的诗意渴望”,但原文并未对两者的收视率进行比较,并不能确定哪一种综艺节目收视率高。】

三、

7.A【出:京官调到地方任职有很多原因,并不一定是因为犯事而被贬官。】

8.B连词,来【A.代词,他/助词,的。C.时间词后词尾/连词,表假设,如果。D.副词,竟然/代词,这样。】

9.D【译文:李及天性清正耿直,为政崇尚简约严明,喜好推荐属吏,乐于称道他人的优点。(他)对杭州轻浮奢靡的风俗不满,未曾从事宴饮游乐。没有在杭州购物,只买过一部白居易诗集而已。】

10.B【②③直接体现李及品德⑥间接体现的是曹玮的才能】

11.C【“禁军轻视他是文人,因此在集市公然抢劫”错误,从原文“将吏心亦轻之”中只能看出秦州文武属官轻视李及,看不出那名禁军轻视他是文人;且这名禁军“在集市公然抢劫”和“轻视他是文人”之间没有因果关系。】

12.【参考答案】(1)等到我老了,假如能到政事比较闲的地方任职,来使自己身心闲适,又有何妨呢?

【解析】“及”,等到(1分);“诚”,假如、假使、如果真的(1分);“自逸”,使自己闲适、安逸,安逸地生活(1分);“何伤”,何妨,有什么妨碍呢,有什么可担忧呢,有什么关系呢(1分)。

(2)我任用李及的原因,只是因为他持重敦厚,一定能严格遵守曹玮的制度(规矩)罢了。

【解析】“所以”,……的原因(1分);“但”,只、仅仅、只是、只不过是(1分);“以”,因为(1分);“规模”,制度、规矩(1分)。

13.【参考答案】①李及不用超常礼仪接待使臣江德明,且不怕报复,不惧威胁,表明李及有操守、有德行;②李及喜欢推荐属吏,乐于称道他人优点,表明他忠厚;③李及不满杭州轻浮奢靡的风俗,且从不举行宴饮游乐,表明他严格谨慎。

【参考译文】

材料一:

李及字幼幾,是郑州人。参加进士科考试,寇准举荐他有才能,被提拔为兴化军知军。升任枢密院直学士,外任杭州知州。当时官江德元在内廷掌权,他的弟弟江德明奉命出使,经过杭州,李及待他很冷淡。属吏惊讶地说:“江使者兄弟,想要使大臣尊贵或低贱,简直易如反掌。如今大人不用超常的礼仪对待他,大人即使不企求福分,难道就不怕他报复吗?”李及说:“这样对他已经足够了。”不久江德明对(李及的)属吏说:“李公年纪老了,何不找个政事清闲的州郡任职,却要待在这事务繁重至极的杭州呢?”属吏跑去告诉李及说:“果真如此,江使者的话可怕啊。”李及笑着说:“我老了,假如能到政事清闲的州郡任职,来使自己身心闲适,又有何妨呢?”后来江德明也无法中伤他,世人(因此)推崇李及的操守。李及天性清正耿直,为政崇尚简约严明,喜好推荐属吏,乐于称道他人的优点。(他)对杭州轻浮奢靡的风俗不满,未曾从事宴饮游乐。没有在杭州购物,只买过一部白居易诗集而已。

材料二:

曹玮在秦州任职很久,多次上表请求委派别人接替自己的职务。皇帝问王旦谁可接替曹玮,王旦推荐枢密院直学士李及,皇帝于是任命李及为秦州知州。众人都认为李及虽然严格忠厚有操守,但不是守卫边境的臣子,不能够接替曹玮。杨亿把众人的议论告诉王旦,(王旦)不回答。李及到了秦州,文武属官心里也瞧不起他。恰逢一名驻守禁军白昼在市中抢夺妇女的银钗,小吏抓住他,向李及报告。李及正坐着看书,召见禁军,令他上前,稍加责问,那名禁军承认罪责。李及不再交付法官审讯,马上命令将他斩首,(然后)照样看书。文武属官都大吃一惊。不几天,(李及的)声誉就传到了京城。杨亿听说后,又去拜见王旦,详细陈述此事,对王旦说:“从前相公初用李及,外朝认为李及不能胜任职务,如今李及竟有如此才能器度,相公确实有知人之明啊!”王旦笑着说:“外朝的议论,太容易满足了。禁军戍守边疆,青天白日在集市公然抢劫,主将(即李及)将他斩首,这是平常之事,哪里称得上优异的政绩呢?我任用李及,本意不在此。曹玮担任秦州知州七年,羌人畏惧屈服,边境之事,曹玮已处理得够好了。派遣他人接替曹玮,一定自恃聪明,大加变革,(这就)破坏了曹玮成功的业绩。我任用李及的原因,只是因为他持重敦厚,定能谨慎守护曹玮的制度不变罢了。”改任左司郎中、枢密直学士,以右谏议大夫的身份被召还,掌管三班院,两次升为尚书工部侍郎,掌管杭州、郓州、应天、河南府,被召授予御史中丞。死时七十岁。特赠礼部尚书,谥号恭惠。

14.【答案】(1)C【“喜悦之情”错误,应为“悲伤寂寞之情”。】

(2)第三联运用了比喻的修辞手法,(1分)将“岁月”比作“东流水”,将“人情”比作“一哄尘”,生动形象地写出了岁月的流逝和人情的淡薄。(1分)

(3)诗歌一、二句体现了诗人的老病缠身,四处漂泊的痛苦无奈之情;(1分)诗歌三-六句体现了诗人对岁月流逝、人情淡薄的悲伤寂寞之情之情;(1分)诗歌七、八句表现了诗人见到农民后,愉快、感激、满足的感情(1分)。

15.【答案】(1)士不可以不弘毅

(2)与嬴而不助五国也使秦复爱六国之人仁义不施而攻守之势异也

(3)积水成渊蛟龙生焉(上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川/长桥卧波,未云何龙)

五、

16.D(A草莓一副B愕然C樟应读吆喝)

17.CD【C.“衬托出了鲁迅墓地的庄严肃穆感”错,由下文“有置身农贸市场的感觉”可知“衬托”错,应该是破坏了“庄严肃穆感”。D.“主要原因是保安导致我无法尽兴地游览”错,主要原因是我认为大陆新村的管理者没有真正尽到保护故居和宣传鲁迅精神的责任。】

18.结构上:与标题遥相呼应(1分),结构严谨(1分);内容上:比喻(通感)(1分)把“闪烁的花朵”视觉感受写成听觉感受“黑夜的笑声”,又比作“感动的泪”,表达了作者对鲁迅美好精神的赞美,富有诗意(1分)。

19.①营造萧瑟、清冷的氛围,衬托我对鲁迅先生的追思和哀悼,增强文章的感染力;②风声“海潮般的轰鸣”,象征鲁迅先生与黑暗斗争、启蒙大众、震撼人心的一生;③风吹走“我”献给鲁迅先生的玉兰叶,寓示鲁迅先生不务虚名的冷峻孤高;④隐喻鲁迅先生在不同时代声誉和评价的起落,暗示“我”的立场和态度。(每点2分,答出任意三点即可)

20.“真正的郁积”是指鲁迅先生心中对中国人、中国社会的忧思与批判。(2分)

阐述举例:①虚伪冷酷的鲁四老爷、赵太爷等人物,体现了鲁迅对辛亥革命前后依旧顽固猖狂的封建势力的痛恨;②勤劳驯顺的祥林嫂和自欺欺人的阿Q,寄寓了鲁迅对底层民众充满奴性、愚昧麻木的“国民性”的忧思;③《祝福》中面对现实徘徊、逃避的“我”,表现了启蒙者在自我困境中的

彷徨和苦闷。(答出人物和与之对应的主题,任意2个维度即可得4分)

21.答题示例:人物:刘姥姥。(1分)情节:刘姥姥二进荣国府,王熙凤和鸳鸯故意捉弄刘姥姥,在她头上插了一盘子花时,刘姥姥假装不知,配合着自扮丑角,讨贾母欢心;假装不认识,错把鸽子蛋当鸡蛋,不怕扮丑,就是为了哄大家开心。(5分)(明确人物,人物与情节相契合,言之有理即

可。字数不足80字扣2分)

【详解】在《红楼梦》三十九回“村姥姥是信口开河,情哥哥偏寻根究底”中,刘姥姥二进荣国府,在平儿的张罗下,刘姥姥正式见到了贾母。在大观园中,当凤姐捉弄她,在她头上插了一盘子花时,刘姥姥明白用意,假装不知,配合着自扮丑角,甘当“喜剧演员”,讨贾母欢心。刘姥姥打趣道:“我虽老了,年轻时也风流,爱个花儿粉儿的,今儿索性做个老风流。”刘姥姥这番自嘲,应景随和地互动,多么风趣幽默,迅速给大观园带来了很纯粹的欢乐,大家都捧腹大笑。鸳鸯来向她道歉时,她说:“姑娘说那里话,咱们哄着老太太开个心儿,可有什么恼的!你先嘱咐我,我就明白了,不过大家取个笑儿。我要心里恼,也就不说了。”再如,刘姥姥在吃鸽子蛋的时候,将其认错是鸡蛋,一边说,一边用筷子夹,逗得旁边人哈哈大笑,试想一下,倘若鸽子蛋无比珍贵,刘姥姥不曾见过也就罢了,那会连鸡蛋也没见过?自然不会,其实刘姥姥之所以这么做,就是为了得到大家的开心,获得大家喜爱,虽然像极了小丑,但淳朴却是这些人身上没有的。刘姥姥机制幽默,大智若愚,顺时顺势而为。学会多一些钝感力,不因外界的评价而过度脆弱,不因逆境的产生而过度畏难,内心笃定,拥有平常心,想必诸事皆可迎刃而解。

22.【答案】①“张老师”改为“尊敬的张老师”;②“教书”改为“从教”;③“光临”改为“前往”或“参加”;④“先睹为快”改为“指正”或“斧正”;⑤“快来了”改为“将至”。(写出四点即可,每点一分)

23.审题:这是一道引语式材料作文题。

材料以两个相对的观点为引子,分别强调了个人在宏观世界中的微小和伟大。考生需要对这两个观点进行权衡和分析,从而得出一个具有深度和广度的立意。

个体在宏观世界中的微小:从某种程度上说,每个人确实只是宇宙中的一粒尘埃,相较于广袤的宇宙,个体的生命显得渺小而脆弱。然而,正是这无数

的尘埃组成了宇宙的丰富多彩,每个个体都有其独特的价值和作用。

个体在自身世界中的伟大:从另一方面来看,每个人都是一个宇宙,意味着个体在自我认知、自我成长、自我实现的过程中,具有无限的潜力和可能性。每个人都可以通过自己的努力,创造出属于自己的精彩和辉煌。

个体与宏观世界的关联:个体的微小和伟大并非孤立存在,而是相互关联、相互影响的。在宏观世界中,个体通过与他人、社会、自然的关系互动,不断地拓展自己的边界,实现自身的价值和意义。同时,个体的成长和进步也会反过来影响和改变宏观世界。

综上所述,本题的立意可以围绕个体在宏观世界中的微小与伟大、个体与宏观世界的关联等方面展开,考生可以根据自己的理解和感受进行写作。

写作时,可采用递进式的论证结构,从何为“个体的渺小与伟大”,个体与宏观世界的关系,个体在宏观世界中的存在意义,如何正确对待个体的渺小与伟大等角度展开具体论证。在论说“个体在宏观世界中的存在意义”时,可以从个人成长、社会价值等角度切入展开论证,使论证更深入。在论述“如何正确对待个体的渺小与伟大”时,可以从不同角度切入辩证分析,如我们应正视自己在宏观世界中的渺小,以谦逊的姿态广泛吸纳营养,历练自我;我们应努力挖掘自身的潜力,不给自己设限,通过自己的努力,创造出属于自己的精彩,回馈社会等。

立意:

1.生如尘埃,光芒自在。

2.生于平凡,于奋斗中创造不凡。

3.以渺小启程,以伟大结束。

高三语文

本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分

总分150分,考试时间150分钟

第Ⅰ卷(共33分)

一、(9分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

在散文写作中,情感被______强调得厉害,甚至有人直接告诉年轻一辈散文写作者,说只要写出了你心中的真情实感就是散文了,情感越强烈,越是好散文。情感人人都有,作家的情感不一定比一般人更强烈,比别人更为强烈的情感也并不会使一个作家在写作中更加______。况且,如果艺术包括文学不是首先以技艺比高下,而是以情感强弱为标准,那么艺术家和一般读者之间又有什么差别?

在散文写作中,情感当然很重要。庄子说“不精不诚,不能动人”,陆机《文赋》中有“缘情而绮靡”的话,白居易也提到“感人心者,莫先乎情”。一个作家如果能把情感写好了,确实可以写出好作品。比如《谏逐客书》《出师表》《祭十二郎文》《陈情表》《项脊轩志》《祭妹文》《与妻书》等,都是因为文章中的真实情感才流传下来的。前几日又读平凹先生的《读书示小妹十八生日书》,觉得也是这样的文章。

但问题是,当散文的抒情性慢慢被确定,并成为散文写作的______之后,情感就在散文创作中成为怎么也逃不脱的东西了,成为散文家最为熟悉的一个概念,也成为被前辈作家一遍遍谆谆教导的散文写作的要素。通过确实有好处的这个教导,可以促使我们写出情感浓厚、感人至深的作品来;同时它也有害处,会导致散文也就只能在情感这个圈子里脱不出去,跑来跑去了,然后就溺毙,直到沉浸在情感的海洋里。

一个正常人的情感肯定是自发的,不会那么理性,那么文字中的情感是吗?并且我们写出的散文是要表现这些自发的情感吗?现实情感并非艺术情感,现实情感的真实也并非艺术情感的真实。比如一个散文家在写高兴的时候,我们并不要求他一定高兴,这个散文家也没有必要一定高兴。我们对他的要求______对他的情感要求,______对他写出的作品有所要求。

1.依次填入文中横线上的词语,全部恰当的一项是( )

A.无端 出类拔萃 圭臬 不是 而是

B.无故 鹤立鸡群 方法 不是 而是

C.无端 出类拔萃 方法 不仅是 而且是

D.无故 鹤立鸡群 圭臬 不仅是 而且是

2.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.通过确实有好处的这个教导,可以促使我们写出情感浓厚、感人至深的作品来;同时它也有害处,会导致散文也就只能在情感这个圈子里跑来跑去,脱不出去了,然后就沉浸在情感的海洋里,直到溺毙。

B.这个教导确实有好处,可以促使我们写出情感浓厚、感人至深的作品来;同时它也有害处,会导致散文也就只能在情感这个圈子里脱不出去,跑来跑去了,然后就沉浸在情感的海洋里,直到溺毙。

C.通过确实有好处的这个教导,我们可以写出情感浓厚、感人至深的作品来;同时它也有害处,会导致散文也就只能在情感这个圈子里跑来跑去,脱不出去了,然后就溺毙,直到沉浸在情感的海洋里。

D.这个教导确实有好处,可以促使我们写出情感浓厚、感人至深的作品来;同时它也有害处,会导致散文也就只能在情感这个圈子里跑来跑去,脱不出去了,然后就沉浸在情感的海洋里,直到溺毙。

3.下列文学文化常识,对应恰当的一项是( )

A 《谏逐客书》 李斯 春秋 法家 古代公文

B 《陈情表》 李密 西晋 “读《陈情表》不流泪者不孝” 臣子写给帝王的文体

C 《项脊轩志》 归有光 明代 桐城派 回忆性记事散文

D 《与妻书》 林觉民 现代 “黄花岗七十二烈士”之一 散文

二、(9分)

阅读下面的文字,完成4~6题。

材料一:

竞速时代更需要“慢生活”

记得早先少年时/大家诚诚恳恳/说一句是一句/清早上火车站/长街黑暗无行人/卖豆浆的小店冒着热气/从前的日色变得慢/车,马,邮件,都慢/一生只够爱一人/从前的锁也好看/钥匙精美有样子/你锁了,人家就懂了。

——木心《从前慢》

①今天,现代生活的快节奏使城市成为一座座“魔都”,在工业化的高速流水线上,“竞速”成为现代人生活的追求和方向。现代人像旋转的齿轮一样沉沦于各种“竞速”中,日益成为机器的附庸。《从前慢》可视作一个现代性的寓言,一种对现代社会“加速”特征隐现的预见。从一定意义上说,他折射出竞速时代现代人的生存镜像、情感呼吁和审美救赎诉求。

②随着网络技术的发展,社会进入竞速时代,空前凸显的速度体验一定程度上消解了传统社会中真诚而持久的情感关系。现代人通过虚拟网络空间,足不出户就能实现跨时空交流,但这种虚拟空间建立起来的“亲密感”却并不能使现代人获得情感上的共鸣,心理距离的增大逐渐成为其新的生存困境。现代人征服了越来越大的时空距离,但仍然感觉时间不够用,并发出“时间去哪儿了”的感叹。竞速时代,经济文化和社会结构由于速度而被不断拆解和重构,现代人感受着一种不断加速的时间体验,同时也衍生出许多社会文化问题。《从前慢》实则强化了人们对于“慢速审美”主题的思考,为我们提供了一个对竞速时代现代人生存镜像进行反思和批判的视角。

③加速已成为生活的核心逻辑,不仅从物质层面,也从情感体验层面改变了现代人的生存模式,不断重塑现代人的时空体验和感知经验。虽然个体在时间和空间上变得更加自由,但似乎越来越感觉到日常经验的匮乏,越来越感觉难以跟上社会的快节奏发展。竞速不仅使传统意义上的物理时空观念遭遇消解和颠覆,更以失去真实性体验为代价。

④由此,现代生活充满各种不确定和不可预测,现代人的焦虑感也越来越强烈。“网购”现象提供了很好的例证。作为一种新的生活模式,“网购”极大地提高了消费速度,直播带货、拼单团购,以“秒杀”呈现惊人的购买速度。但需要反思的是,在购买速度背后,个体实际上获得的只是“虚假”的愉悦感,而展现出普遍的焦虑。鲍曼认为,购物者的欲望是出于一种自由“获得身份”的幻觉和表现“内在自我”的期望,一旦购买激情消退,失落、空洞和“断舍离”的焦虑情绪必然蔓延,“网购”反映的是速度对现代人购买欲望的宰制。

⑤同时,直面的亲密关系逐渐被虚拟网络关系所取代,个体之间没有实现真正意义上的情感共鸣,反而滋生彼此间更远的心理距离。“屏社交”“气球式社交”等又成为“低头族”的普遍交往模式:开始很兴奋,一旦彼此离开,热情就会戛然而止。现代人需要通过交际来充实孤独的内心,但过于频繁的交往又会让现代人感到疲惫和神经紧张,进而逐渐陷入一种越社交越孤独的怪圈。正如鲍德里亚所说,在加速时代,一切事物都处于不断耗尽的倒计时之中,现代性从时间感知维度上建构了情感现代性。但当理性走向极端而带来的是非理性,也即普遍的情感焦虑。

⑥对速度的追求导致一系列社会问题的出现,人们被速度控制,出现速度崇拜、速度异化,这也让我们更为怀念从前的慢生活,怀念传统社会的悠悠时光。因此,在看到速度成为现代性本质的同时,我们不能忽视其背后的审美文化问题,反思竞速下的现代性生存。我们需要通过“慢审美”及对“慢生活”的追忆与建构来实现“远托邦”的审美救赎,这也是“慢记忆”“慢生活”审美理念的救赎意义所在。

⑦“慢生活”理念是对现代性时间观的一种反思,“慢生活”并非逃避生活,而是通过远离加速生活和撤回内心来实现自我保护。齐美尔认为,现代人要获得审美救赎,应当远离物质世界,依据个体的内心来体验和解释世界,这与“慢生活”的审美理念不谋而合。“慢生活”理念通过减速而与加速的外在生活保持距离,强调关注内心体验,正是对主体精神和情感的当下性关注。现代人对慢食、慢走和慢旅行等生活模式的倡导,也是希望实现心理时间与物理时间的平衡。在“慢生活”审美体验中,个体从外部物理时间中抽离,更亲近和关注当下,实现对竞速生存的审美救赎。

⑧中国对慢速审美的提倡古已有之,传统文化提倡“欲速则不达”,太极、书法、棋艺、茶道、园林等传统文化审美形式,都提倡在快与慢之间寻求一个平衡点,保持适当的生活节奏和张力。“慢城运动”提倡一种新的城市规划,呼吁放缓城市节奏,关注城市美化、城市绿化和城市传统工艺的传承。“慢旅游”看似是换一种生活方式,实际是对加速社会关系的远离,是一种去社会化、去利益化和去异化的表现。又如《朗读者》《见字如面》等“慢综艺”也体现了现代人对慢生活的诗意渴望。这些都是在“加速”中进一步反思,期望建构慢审美的诗意空间。

⑨总之,“慢记忆”和“慢生活”的审美隐喻意义应当被重读和重视。昆德拉对于技术革命所带来的“令人出神的速度”,发出“慢的乐趣怎么失传了呢”的追问;朱光潜在论及人生艺术化时感叹:“慢慢走,欣赏啊!”的确,慢速生活是对个体生命审美意义的重新审视和发现。竞速时代的个体生存情境,需要寻求和建构走向慢速美学或慢速审美现代性的诗意生存路径。

(选自《探索与争鸣》有删改,2022.7)

材料二:

乡土社会速率很慢的在变动,“三年无改于父之道”的道理使社会变迁在吸收社会继替之中,让社会安定祥和。在长老权力下的乡土社会,反对被时间冲淡,成了“注释”,注释是维持长老权力的形式而注入变动的内容。

费孝通《乡土中国·名实的分离》

4.下列对文章的理解不正确的一项是( )

A.速度不断拆解和重构经济文化、社会结构,导致出现许多社会文化问题。

B.加速时代的速度体验,必然消解传统社会中人际间持久的情感关系。

C.速度建构一种“加速现代性”体验,重塑人们的时空体验和感知经验。

D.竞速使我们距离真实体验越发遥远,以致逐渐失去了真实性体验。

5.根据材料一、材料二内容,下列说法不正确的一项是( )

A.《从前慢》从一定意义上说,折射出了竞速时代现代人的生存镜像、情感呼吁和审美救赎诉求。

B.材料一第④段的论证方法是道理论证,论证结构严密,论证有力。

C.材料一观点是在竞速时代人们对慢生活的向往,材料二观点是传统乡土社会是慢生活形成的长老权力下的社会秩序。

D.乡土社会的社会变迁在吸收社会继替之中,避免了社会混乱。

6.根据文意,下列推断错误的一项是( )

A.“网购”背后的情感焦虑可能源于商业逻辑与竞速逻辑的结合。

B.“低头族”的虚拟屏际关系更强化当下个体内心的孤独和无聊。

C.《极速挑战》的综艺收视率肯定不如《朗读者》等“慢综艺”。

D.片面打造“千城一面”的竞速规划将无法保留城市“慢记忆”。

三、(15分)

阅读下面的文言文,完成7~11题。

材料一:

李及字幼幾,郑州人也。举进士,寇准荐其才,擢知兴化军。迁枢密直学士,出知杭州。于时内侍江德元居中用事,其弟德明奉使过杭,及待之薄。僚佐惊曰:“江使者兄弟,荣枯大臣如反掌耳。今公不加礼待之,公虽不求福,独不畏其为祸乎?”及曰:“待之如是足矣。”既而德明谓僚佐曰:“李公春秋高,何不求闲郡以自处,而居杭繁剧之地邪?”僚佐走语及曰:“果然,江使者之言可惧也。”及笑曰:“及老矣,诚得闲郡以自逸,庸何伤?”既而德明亦不能伤也,时人重其操守。及资性清介治尚简严喜慰荐下吏而乐道人之善忌杭风俗轻靡未尝事宴游在杭未尝市物惟置白乐天一集而已。

(节选自《东都事略·李及传》)

材料二:

曹玮久在秦州,累章求代。上问王旦谁可代玮者,旦荐枢密直学士李及,上即以及知秦州。众议皆谓及虽谨厚有行,非守边之臣,不足以继玮。杨亿以众言告旦,不答,及至秦州,将吏心亦轻之。会有屯驻禁军白昼夺妇人银钗于市中,吏执以闻。及方坐观书,召之使前,略加诘问,其人服罪。及不复下吏,亟命斩之,观书如故。将吏皆惊。不日,声誉达于京师。亿闻之,复见旦,具道其事,谓旦曰:“向者相公初用及,外廷之议谓及不胜其任,及今材器乃如此,信乎相公知人之明也!”旦笑曰:“外廷之议,何其易得也。夫以禁军戍边,白昼为盗于市,主将斩之,事之常也,乌足以为异政乎?旦之用及者,其意非为此也。夫以曹玮知秦州七年,羌人慑服,边境之事,玮处之已尽其宜矣。使他人往,必矜其聪明,多所变置,败坏玮之成绩。旦所以用及者,但以及重厚,必能谨守玮之规模而已矣。”改左司郎中、枢密直学士,以右谏议大夫召还,勾当三班院,再迁尚书工部侍郎,历知杭州、郓州、应天、河南府,召拜御史中丞。卒,年七十。特赠礼部尚书,谥恭惠。

(节选自《说苑·敬慎》,有删减)

7.对下列各句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.出知杭州 出:贬官

B.荣枯大臣如反掌耳 荣枯:使人穷达

C.向者相公初用及 向:从前

D.何其易得也 得:满足

8.下列各句中加点词的意义和用法,相同的一组是( )

A.及待之薄 与向之噌吃者相应

B.何不求闲郡以自处 将有作则思知止以安人

C.既而德明亦不能伤也 人而不仁,如礼何

D.及今材器乃如此 夫我乃行之,反而求之

9.文中画波浪线的句子,断句最合理的一项是( )

A.及资性清介治/尚简严喜/慰荐下吏/而乐道人之善/忌杭风俗轻靡/未尝事宴游在杭/未尝市物/惟置白乐天一集而已

B.及资性清介/治尚简严/喜慰荐/下吏而乐道人之善/忌杭风俗轻靡/未尝事宴游/在杭未尝市物/惟置白乐天一集而已

C.及资性清介治/尚简严/喜慰荐/下吏而乐道人之善/忌杭风俗轻靡/未尝事宴游在杭/未尝市物/惟置白乐天一集而已

D.及资性清介/治尚简严/喜慰荐下吏/而乐道人之善/忌杭风俗轻靡/未尝事宴游/在杭未尝市物/惟置白乐天一集而已

10.下列六句分编四组,间接体现李及才能与品德的一组是( )

①寇准荐其才 ②及待之薄 ③待之如是足矣

④时人重其操守 ⑤旦荐枢密直学士李及 ⑥羌人慑服

A.②③④ B.①④⑤ C.③④⑥ D.②③⑥

11.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.李及是郑州人,曾参加进士科考试,寇准因他有才能推荐过他;他在多地任要职,去世后获得殊荣。

B.李及任杭州知州时,对过杭使臣江德明未厚礼相待,僚佐提醒他不要因此引来祸端,但李及不以为意。

C.李及担任秦州知州时,禁军轻视他是文人,因此在集市公然抢劫,李及果断处置了他,由此立下威信。

D.王旦认为李及不会像其他人一样自恃聪明,大加变革,败坏曹玮的功绩,故推荐李及做曹玮的接班人。

第Ⅱ卷(共117分)

四、(25分)

12.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)及老矣,诚得闲郡以自逸,庸何伤?(4分)

(2)旦所以用及者,但以及重厚,必能谨守玮之规模而已矣。(4分)

13.材料二中众人认为李及“谨厚有行”,请依据材料一分析李及这一特点。(3分)

14.阅读下面的宋词,然后回答问题。(8分)

三月二十三日海云摸石①

(宋)范成大

劝耕亭上往来频,四海萍浮老病身。

乱插山茶犹昨梦,重寻池石已残春。

惊心岁月东流水,过眼人情一哄尘。

赖有贻②牟③堪饱饭,道逢田畯④且眉伸。

【注】①此诗写于作者成都任上。时值暮春时节,成都市民都去城东的海云山上的海云寺观光游园,于池中摸石,以求吉祥。②贻:带来。③牟:通“麰”(móu),大麦。④田畯(jùn):泛指农民。

(1)下列对这首诗的理解和赏析,不恰当的一项是( )(3分)

A.这是一首近体诗,题目中的“海云摸石”的习俗与《兰亭集序》中的祭祀活动“禊事”相似,都是为了求吉祥。

B.第一、二句描写劝耕亭上游春的人络绎不绝,而我却四处漂泊,如今已老病缠身。

C.第三、四句描写诗人回忆在那满是春光的日子里,随意插山茶的旧梦,如今又逢暮春时节再去海云寺寻池摸石,喜悦之情跃然纸上。

D.第七、八句写幸好有带来的大麦可以让我饱食,在路上遇到农民让我的心情随之而舒展。

(2)请从修辞手法的角度简要赏析第五、六句。(2分)

(3)整首诗中诗人的情感经历了怎样的变化?(3分)

15.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)______,任重而道远。(《论语》十二章)

(2)苏洵在《六国论》中指出,齐国不曾赂秦,而最终灭亡的原因是“______”;杜牧在《阿房宫赋》中写道“______,则递三世可至万世而为君”;贾谊在《过秦论》中提出,“______”是秦灭亡的原因。从这些论述中都可以感受到古代有良知的知识分子的家国情怀。

(3)即将到来的2024年是龙年,2024年《故宫日历》就选用了93件故宫馆藏龙文物的图片作为插图。龙是中国古代传说中的神异动物,也是中国文化的突出符号,“龙”在高中古诗文中多有出现,比如“______,______”等。

五、(22分)

阅读下面的文章,完成16~20题。

也是冬天,也是春天

迟子建

(1)二零一七年岁尾,《收获》杂志六十周年庆典,在太热闹的时刻,很想独自出去走走,有天上午得空,我吃过早饭,叫了一辆的士,奔向四川北路。

(2)我先去拜谒原虹口公园的鲁迅先生墓。天气晴好,又逢周末,园里晨练的人极多。入园处有个水果摊,苹果橘子草霉等钩织的芳香流苏,连缀着世界文豪广场。红男绿女穿梭其间,踏着热烈的节拍,跳整齐划一的舞。我努力避让舞者,走进广场。可怜的托尔斯泰,他右手所持的手杖,挂着一个健身者的挎包,一幅苍凉出走的模样,可惜我不吸烟,不然在他左手托着的烟斗上,献一缕烟丝,安抚一下他。与他一样不幸的,是手握鹅毛笔的莎士比亚和狄更斯。鹅毛笔成了天然挂钩,挂着色彩艳丽的超轻羽绒衣。最幸运当属巴尔扎克,他袖着手,深藏不露,难以附着。

(3)出了世界文豪广场,再向前是个卖早点的食肆,等候的人,从屋里一直排到门外。想着多年前萧红在这一带,有天买早点,发现包油条的纸,居然是鲁迅先生一篇译作的原稿。萧红颚然告知鲁迅。先生却淡然,复信调侃道:“我是满足的,居然还可以包油条,可见还有一些用处。”也不知这里的早点铺,如今用什么包油条?还能包裹出这乌云见日般的绮丽文事么?

(4)在公园的西北角,就是鲁迅先生的墓地了。

(5)墓前广场比较开阔,最先看到的是长方形草坪上矗立着的鲁迅塑像,他坐在藤椅上,左手握书,右手搭着扶手,默然望着往来的人。不过基座过高了,感觉鲁迅是坐在一个逼仄的楼台看戏,让人担忧着他的安危。

(6)墓地两侧的石板路旁,种植着樟树、广玉兰和松柏,树高枝稠,长青的叶片在阳光下如翻飞的翠鸟,绿意荡漾。鲁迅墓由上好的花岗石对接镶嵌,其形态很像一册灰白的旧书,半是掩埋半是出土的样子。因为是园中独墓,看上去显赫,却也孤独。其实无论是鲁迅的原配夫人、为他寂寞空守了四十年的朱安,还是无比崇敬鲁迅的萧红,都曾在遗言中表达了想葬在鲁迅身旁的想法,可惜都未如愿——怎么可能如愿。鲁迅曾在文章中交代过后事:“赶快收殓,埋掉,拉倒。”这像他的脾气。这像一个目光如炬的人穿行于无边的黑暗后。留给自己的大解脱——最后的光明。可鲁迅的一生,是雷电的一生,身后必将带来风雨,不会是寂寞。

(7)我脱帽向着这座冷清的墓,深深三鞠躬,静默良久,之后转身,眺望鲁迅长眠之所面对的风景,有树,有花,有草,有路,也算旖旎,也算开阔,只是那尊端坐于藤椅上的雕像,如一团巨大的阴影,阻碍着视线。也就是说,不管鲁迅是否愿意,他每天要面对自己高高在上的背影。

(8)墓前甬道尽头相连的路,人流不息,向右望去,可见虹口足球场的一角穹顶,像一团铅灰的云压在那里。健身和娱乐的各路音乐,此起彼落,让我有置身农贸市场的感觉。

(9)当我怅然离开墓地的时候,忽然间狂风大作,搅起地面的落叶和尘土,在半空飞舞。公园所有的树,这时都成了鼓手,和着风声,发出海潮般的轰鸣。我回身一望,我献给鲁迅先生的那片玉兰叶,已不见踪影,我似乎听到了他略含嘲讽的笑声:敬仰和怀念,不过是一场风,让它去吧!

(10)离开鲁迅墓地,迎着风中被撕扯下来的艳丽的槭树叶,我去参观鲁迅纪念馆,馆藏丰富。我留意的是那些曾与鲁迅相依相伴的实物,他戴过的硬硬的礼帽,这礼帽是再也不能为他挡风了;他穿过的棉袍以及蓝紫色的带花纹的毛背心,这样的衣物也再也不能为他避寒了;他用过的白瓷茶碗依然好看,但它再也不能为他送去茶香了;他用过的吸痰器,不能再为他排解胸中郁积之物了(真正的郁积,靠它也是排解不了的吧);而那一支支笔,也再也不能随他在纸上叱咤风云了。

(11)离开纪念馆,风小了一些。我出了公园,一路打听,步行去鲁迅在大陆新村的最后寓所——山阴路132弄9号。

(12)讲解员介绍着一楼会客室的陈设,餐台餐椅、墙上的画等等。而我的目光聚焦在了瞿秋白寄存此处的那张著名的书桌上了。只三两分钟吧,就被保安幺喝着去二楼。二楼是鲁迅的书房兼卧室,不很宽敞。最让人触目惊心的是近门处东墙边的那张黑色铁床,上面还摆放着棉被和枕头。鲁迅先生就是在这张床上,吐出最后一口气的。而那最后一口气是真的散了,还是附着在了室内的台灯上,做夜的眼?或是附着在了南窗的窗棂上,做曙光的播撒器?

(13)保安已在一楼大声呼唤讲解员,让她赶快带游人出来,说是时间到了,其实我们进来不过一刻钟。我郁郁出了鲁迅故居。其实我很想看看灶房的陈设,萧红不是在这儿为鲁迅烙过东北特色的韭菜盒和油饼吗?

(14)我回到山阴路上,风又起来了,这条路成了风匣,回荡着风声。从鲁迅谢世之所到他长眠之地,并不遥远。但这条路在我眼里却很长很长,它仿佛记录着一个人半个多世纪的跋涉。

(15)走在异乡的街头,只觉得这里的冬天与我故乡相比,更像春天,因为闪烁的花朵,像黑夜的笑声,从苍绿中挣扎而出。这样的花朵也就格外明亮和湿润,就像感动的泪。

(16)我迎着风。在山阴路上徘徊。风很大——很大很大的风。

(选自《文汇报》2018年2月7日《笔会》副刊,有删改)

16.下列加点字的读音和写法完全正确的一项是( )(2分)

A.拜谒(yè) 草霉 整齐划一 一幅

B.深藏不露(lù) 附着(zhuó) 颚然 绮丽(qǐ)

C.樟树(zhàng) 旖旎(yǐ)(nǐ) 叱咤风云(zhà) 幺喝

D.曙光 烙过(lào) 跋涉 苍绿

17.下列对本文相关内容的分析与鉴赏,不正确的两项是( )( )(4分)

A.文章第(3)段和第(6)段中画横线的句子,直接引用鲁迅的原句,两处流露的是鲁迅特有的幽默与自嘲。

B.作者对鲁迅墓前塑像颇有不满,这既针对鲁迅墓地的设计,也指向后世人们纪念鲁迅、传承鲁迅精神的方式。

C.甬道尽头人流不息的路、虹口足球场的穹顶、健身娱乐的各路音乐,都衬托出了鲁迅墓地的庄严肃穆感。

D.作者委婉地批判了参观大陆新村时保安的吆喝和大声呼唤,其主要原因是保安导致我无法尽兴地游览。

E.文章在叙写游览始末的同时,自然地引入相关材料,既增加了文章意趣和可读性,也丰富了文章内涵。

18.请从结构和内容两方面赏析第(15)段。(4分)

19.游览的后半段,作者多次写到“风”,有什么作用?请简要分析。(6分)

20.文章第(10)小节中“真正的郁积”有什么深刻寓意?请结合《祝福》或《阿Q正传》中的人物形象进行简要阐述。(6分)

六、(10分)

21.(6分)钝感力是当今时代飞速发展下的新产物,它指的是从容面对生活中的挫折和伤痛,坚定地朝着自己的方向前进,是“赢得美好生活的手段和智慧”。请在《红楼梦》中选取一个人物,结合相关内容简要分析其钝感力的表现。要求:80~100字。

22.下面是一封信,其中有4处不得体,请指出并作修改。(4分)

张老师:

您好!

获悉母校下周隆重庆贺您教书40周年,我因俗务缠身,不能光临,特奉上鲜花一束,以谢先生教导之恩。并托同学带给您近期拙著一本,望先生先睹为快。

盛夏快来了,请先生多保重。

此致

敬礼!

您的学生李宏

2024年1月20日

①______改为______ ②______改为______

③______改为______ ④______改为______

七、(60分)

23.(60分)阅读下列材料,根据要求写作。

有人说“每个人都是一粒尘埃”,有人说“每个人都是一个宇宙”。对此,你怎么看?

要求:①自选角度,自拟标题;

②文体不限(诗歌除外),文体特征明显;

③不少于800字;

④不得抄袭,不得套作。

2023~2024学年度第一学期期末重点校联考

高三语文参考答案

一、

1.A【无故,没有缘故,偏向口语。无端,没有来由地,无缘无故地,偏向书面语。语境书面语色彩强。出类拔萃,超出同类,多指人的品德才能。鹤立鸡群,比喻一个人的才能或仪表在一群人里头显得很突出。偏重于外貌、仪态等方面的具体描述,较生动形象。圭臬,准则或法度。方法,关于解决思想、说话、行动等问题的门路、程序等,不合语境。“不是……而是”表并列,“不仅是……而且是”表递进,不合语境。】

2.D【原文有三处错误,“通过……可以促使”主语残缺,“脱不出去,跑来跑去了”“溺毙,直到沉浸在情感的海洋里”不合事理逻辑】

3.B【A.战国C唐宋派D近代】

二、

4.B【“必然消解传统社会中人际间持久的情感关系”错,说法太绝对,原文第②段为“空前凸显的速度体验一定程度上消解了传统社会中真诚而持久的情感关系”,可见并不是“必然消解”人际间持久的情感关系。】

5.B【论证方法表述不全面,“网购”例证是事例论证】

6.C【“《极速挑战》的综艺收视率肯定不如《朗读者》等‘慢综艺’”错,表述绝对,原文第⑧段为“又如《朗读者》《见字如面》等‘慢综艺’也体现了现代人对慢生活的诗意渴望”,但原文并未对两者的收视率进行比较,并不能确定哪一种综艺节目收视率高。】

三、

7.A【出:京官调到地方任职有很多原因,并不一定是因为犯事而被贬官。】

8.B连词,来【A.代词,他/助词,的。C.时间词后词尾/连词,表假设,如果。D.副词,竟然/代词,这样。】

9.D【译文:李及天性清正耿直,为政崇尚简约严明,喜好推荐属吏,乐于称道他人的优点。(他)对杭州轻浮奢靡的风俗不满,未曾从事宴饮游乐。没有在杭州购物,只买过一部白居易诗集而已。】

10.B【②③直接体现李及品德⑥间接体现的是曹玮的才能】

11.C【“禁军轻视他是文人,因此在集市公然抢劫”错误,从原文“将吏心亦轻之”中只能看出秦州文武属官轻视李及,看不出那名禁军轻视他是文人;且这名禁军“在集市公然抢劫”和“轻视他是文人”之间没有因果关系。】

12.【参考答案】(1)等到我老了,假如能到政事比较闲的地方任职,来使自己身心闲适,又有何妨呢?

【解析】“及”,等到(1分);“诚”,假如、假使、如果真的(1分);“自逸”,使自己闲适、安逸,安逸地生活(1分);“何伤”,何妨,有什么妨碍呢,有什么可担忧呢,有什么关系呢(1分)。

(2)我任用李及的原因,只是因为他持重敦厚,一定能严格遵守曹玮的制度(规矩)罢了。

【解析】“所以”,……的原因(1分);“但”,只、仅仅、只是、只不过是(1分);“以”,因为(1分);“规模”,制度、规矩(1分)。

13.【参考答案】①李及不用超常礼仪接待使臣江德明,且不怕报复,不惧威胁,表明李及有操守、有德行;②李及喜欢推荐属吏,乐于称道他人优点,表明他忠厚;③李及不满杭州轻浮奢靡的风俗,且从不举行宴饮游乐,表明他严格谨慎。

【参考译文】

材料一:

李及字幼幾,是郑州人。参加进士科考试,寇准举荐他有才能,被提拔为兴化军知军。升任枢密院直学士,外任杭州知州。当时官江德元在内廷掌权,他的弟弟江德明奉命出使,经过杭州,李及待他很冷淡。属吏惊讶地说:“江使者兄弟,想要使大臣尊贵或低贱,简直易如反掌。如今大人不用超常的礼仪对待他,大人即使不企求福分,难道就不怕他报复吗?”李及说:“这样对他已经足够了。”不久江德明对(李及的)属吏说:“李公年纪老了,何不找个政事清闲的州郡任职,却要待在这事务繁重至极的杭州呢?”属吏跑去告诉李及说:“果真如此,江使者的话可怕啊。”李及笑着说:“我老了,假如能到政事清闲的州郡任职,来使自己身心闲适,又有何妨呢?”后来江德明也无法中伤他,世人(因此)推崇李及的操守。李及天性清正耿直,为政崇尚简约严明,喜好推荐属吏,乐于称道他人的优点。(他)对杭州轻浮奢靡的风俗不满,未曾从事宴饮游乐。没有在杭州购物,只买过一部白居易诗集而已。

材料二:

曹玮在秦州任职很久,多次上表请求委派别人接替自己的职务。皇帝问王旦谁可接替曹玮,王旦推荐枢密院直学士李及,皇帝于是任命李及为秦州知州。众人都认为李及虽然严格忠厚有操守,但不是守卫边境的臣子,不能够接替曹玮。杨亿把众人的议论告诉王旦,(王旦)不回答。李及到了秦州,文武属官心里也瞧不起他。恰逢一名驻守禁军白昼在市中抢夺妇女的银钗,小吏抓住他,向李及报告。李及正坐着看书,召见禁军,令他上前,稍加责问,那名禁军承认罪责。李及不再交付法官审讯,马上命令将他斩首,(然后)照样看书。文武属官都大吃一惊。不几天,(李及的)声誉就传到了京城。杨亿听说后,又去拜见王旦,详细陈述此事,对王旦说:“从前相公初用李及,外朝认为李及不能胜任职务,如今李及竟有如此才能器度,相公确实有知人之明啊!”王旦笑着说:“外朝的议论,太容易满足了。禁军戍守边疆,青天白日在集市公然抢劫,主将(即李及)将他斩首,这是平常之事,哪里称得上优异的政绩呢?我任用李及,本意不在此。曹玮担任秦州知州七年,羌人畏惧屈服,边境之事,曹玮已处理得够好了。派遣他人接替曹玮,一定自恃聪明,大加变革,(这就)破坏了曹玮成功的业绩。我任用李及的原因,只是因为他持重敦厚,定能谨慎守护曹玮的制度不变罢了。”改任左司郎中、枢密直学士,以右谏议大夫的身份被召还,掌管三班院,两次升为尚书工部侍郎,掌管杭州、郓州、应天、河南府,被召授予御史中丞。死时七十岁。特赠礼部尚书,谥号恭惠。

14.【答案】(1)C【“喜悦之情”错误,应为“悲伤寂寞之情”。】

(2)第三联运用了比喻的修辞手法,(1分)将“岁月”比作“东流水”,将“人情”比作“一哄尘”,生动形象地写出了岁月的流逝和人情的淡薄。(1分)

(3)诗歌一、二句体现了诗人的老病缠身,四处漂泊的痛苦无奈之情;(1分)诗歌三-六句体现了诗人对岁月流逝、人情淡薄的悲伤寂寞之情之情;(1分)诗歌七、八句表现了诗人见到农民后,愉快、感激、满足的感情(1分)。

15.【答案】(1)士不可以不弘毅

(2)与嬴而不助五国也使秦复爱六国之人仁义不施而攻守之势异也

(3)积水成渊蛟龙生焉(上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川/长桥卧波,未云何龙)

五、

16.D(A草莓一副B愕然C樟应读吆喝)

17.CD【C.“衬托出了鲁迅墓地的庄严肃穆感”错,由下文“有置身农贸市场的感觉”可知“衬托”错,应该是破坏了“庄严肃穆感”。D.“主要原因是保安导致我无法尽兴地游览”错,主要原因是我认为大陆新村的管理者没有真正尽到保护故居和宣传鲁迅精神的责任。】

18.结构上:与标题遥相呼应(1分),结构严谨(1分);内容上:比喻(通感)(1分)把“闪烁的花朵”视觉感受写成听觉感受“黑夜的笑声”,又比作“感动的泪”,表达了作者对鲁迅美好精神的赞美,富有诗意(1分)。

19.①营造萧瑟、清冷的氛围,衬托我对鲁迅先生的追思和哀悼,增强文章的感染力;②风声“海潮般的轰鸣”,象征鲁迅先生与黑暗斗争、启蒙大众、震撼人心的一生;③风吹走“我”献给鲁迅先生的玉兰叶,寓示鲁迅先生不务虚名的冷峻孤高;④隐喻鲁迅先生在不同时代声誉和评价的起落,暗示“我”的立场和态度。(每点2分,答出任意三点即可)

20.“真正的郁积”是指鲁迅先生心中对中国人、中国社会的忧思与批判。(2分)

阐述举例:①虚伪冷酷的鲁四老爷、赵太爷等人物,体现了鲁迅对辛亥革命前后依旧顽固猖狂的封建势力的痛恨;②勤劳驯顺的祥林嫂和自欺欺人的阿Q,寄寓了鲁迅对底层民众充满奴性、愚昧麻木的“国民性”的忧思;③《祝福》中面对现实徘徊、逃避的“我”,表现了启蒙者在自我困境中的

彷徨和苦闷。(答出人物和与之对应的主题,任意2个维度即可得4分)

21.答题示例:人物:刘姥姥。(1分)情节:刘姥姥二进荣国府,王熙凤和鸳鸯故意捉弄刘姥姥,在她头上插了一盘子花时,刘姥姥假装不知,配合着自扮丑角,讨贾母欢心;假装不认识,错把鸽子蛋当鸡蛋,不怕扮丑,就是为了哄大家开心。(5分)(明确人物,人物与情节相契合,言之有理即

可。字数不足80字扣2分)

【详解】在《红楼梦》三十九回“村姥姥是信口开河,情哥哥偏寻根究底”中,刘姥姥二进荣国府,在平儿的张罗下,刘姥姥正式见到了贾母。在大观园中,当凤姐捉弄她,在她头上插了一盘子花时,刘姥姥明白用意,假装不知,配合着自扮丑角,甘当“喜剧演员”,讨贾母欢心。刘姥姥打趣道:“我虽老了,年轻时也风流,爱个花儿粉儿的,今儿索性做个老风流。”刘姥姥这番自嘲,应景随和地互动,多么风趣幽默,迅速给大观园带来了很纯粹的欢乐,大家都捧腹大笑。鸳鸯来向她道歉时,她说:“姑娘说那里话,咱们哄着老太太开个心儿,可有什么恼的!你先嘱咐我,我就明白了,不过大家取个笑儿。我要心里恼,也就不说了。”再如,刘姥姥在吃鸽子蛋的时候,将其认错是鸡蛋,一边说,一边用筷子夹,逗得旁边人哈哈大笑,试想一下,倘若鸽子蛋无比珍贵,刘姥姥不曾见过也就罢了,那会连鸡蛋也没见过?自然不会,其实刘姥姥之所以这么做,就是为了得到大家的开心,获得大家喜爱,虽然像极了小丑,但淳朴却是这些人身上没有的。刘姥姥机制幽默,大智若愚,顺时顺势而为。学会多一些钝感力,不因外界的评价而过度脆弱,不因逆境的产生而过度畏难,内心笃定,拥有平常心,想必诸事皆可迎刃而解。

22.【答案】①“张老师”改为“尊敬的张老师”;②“教书”改为“从教”;③“光临”改为“前往”或“参加”;④“先睹为快”改为“指正”或“斧正”;⑤“快来了”改为“将至”。(写出四点即可,每点一分)

23.审题:这是一道引语式材料作文题。

材料以两个相对的观点为引子,分别强调了个人在宏观世界中的微小和伟大。考生需要对这两个观点进行权衡和分析,从而得出一个具有深度和广度的立意。

个体在宏观世界中的微小:从某种程度上说,每个人确实只是宇宙中的一粒尘埃,相较于广袤的宇宙,个体的生命显得渺小而脆弱。然而,正是这无数

的尘埃组成了宇宙的丰富多彩,每个个体都有其独特的价值和作用。

个体在自身世界中的伟大:从另一方面来看,每个人都是一个宇宙,意味着个体在自我认知、自我成长、自我实现的过程中,具有无限的潜力和可能性。每个人都可以通过自己的努力,创造出属于自己的精彩和辉煌。

个体与宏观世界的关联:个体的微小和伟大并非孤立存在,而是相互关联、相互影响的。在宏观世界中,个体通过与他人、社会、自然的关系互动,不断地拓展自己的边界,实现自身的价值和意义。同时,个体的成长和进步也会反过来影响和改变宏观世界。

综上所述,本题的立意可以围绕个体在宏观世界中的微小与伟大、个体与宏观世界的关联等方面展开,考生可以根据自己的理解和感受进行写作。

写作时,可采用递进式的论证结构,从何为“个体的渺小与伟大”,个体与宏观世界的关系,个体在宏观世界中的存在意义,如何正确对待个体的渺小与伟大等角度展开具体论证。在论说“个体在宏观世界中的存在意义”时,可以从个人成长、社会价值等角度切入展开论证,使论证更深入。在论述“如何正确对待个体的渺小与伟大”时,可以从不同角度切入辩证分析,如我们应正视自己在宏观世界中的渺小,以谦逊的姿态广泛吸纳营养,历练自我;我们应努力挖掘自身的潜力,不给自己设限,通过自己的努力,创造出属于自己的精彩,回馈社会等。

立意:

1.生如尘埃,光芒自在。

2.生于平凡,于奋斗中创造不凡。

3.以渺小启程,以伟大结束。

同课章节目录