11 《老王》逐字稿 教学设计

图片预览

文档简介

一段感人至深的人间真情

——《老王》逐字稿

(第一课时)

二、作者介绍

按照知人论世的原则,我们先来了解一下作者杨绛和她的丈夫钱钟书。

三、初读课文,扫清字词障碍

介绍了杨绛先生和他的家人后,下面我们正式进入老王这篇课文的学习。首先先扫除字词障碍。

四、整体感知,理清文章思路

下面请大家默读一遍课文,边读边思考:

五、细读课文,深入理解人物

下面我们先来仔细的读课文的第一部分。

是的,活命是维持生命的意思,它比生活要更加艰难。我们大概可以从四个方面看出老王这种活命的状态。首先,他没有能加入组织,是个单干户。文中说他常有失群落伍的惶恐。一个单干户工作起来大概也会比一群人更加难一些,挣的钱也会更少。其次,他哥哥去世了,两个侄儿还没出息,此外就没有亲人了,意味着他也没有在感情和经济上可以依靠的人。而且他还瞎了一只眼。乘客不愿意坐他的车,对他也有一些认为他不老实的看法。这就导致了他想靠拉车维持生计更加艰难。最后他住的也不好。胡同是荒僻的小胡同,大院是破破落落的,就连屋子也是塌败的。

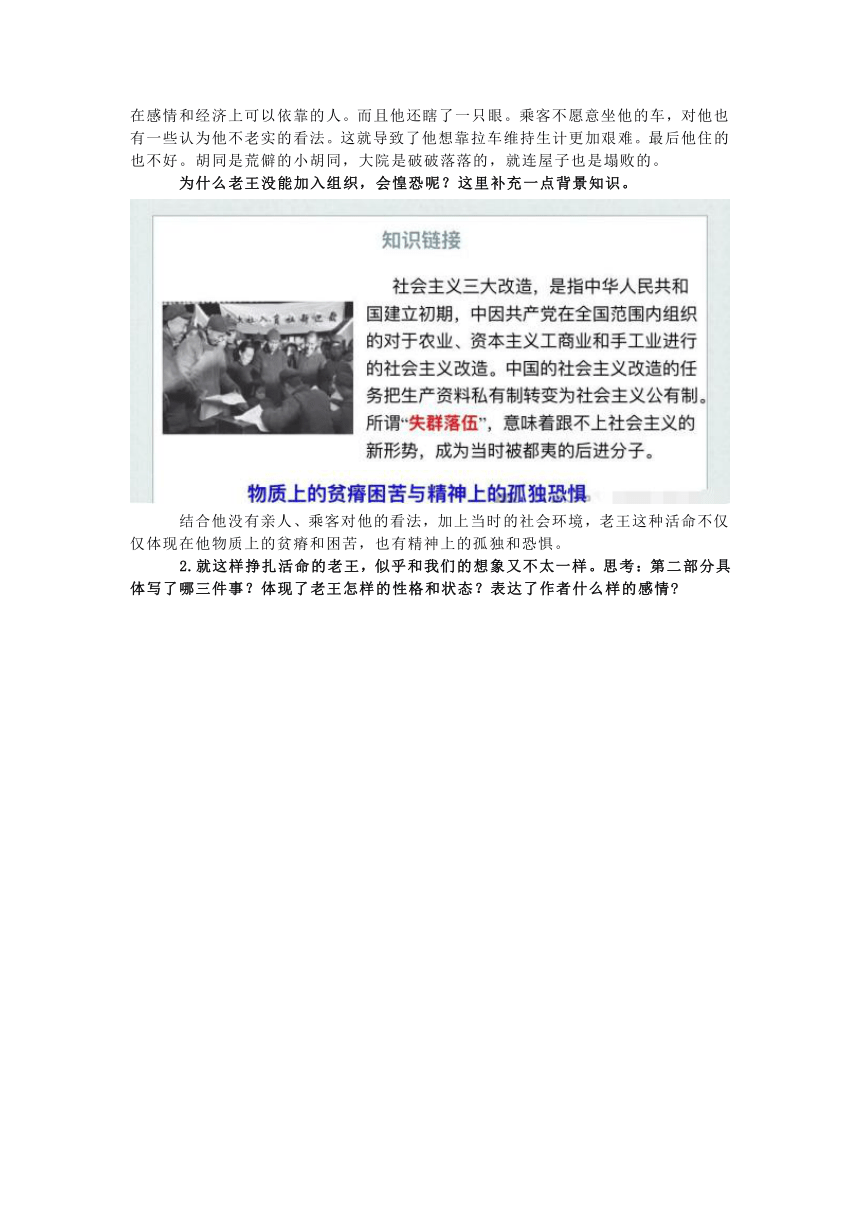

为什么老王没能加入组织,会惶恐呢?这里补充一点背景知识。

结合他没有亲人、乘客对他的看法,加上当时的社会环境,老王这种活命不仅仅体现在他物质上的贫瘠和困苦,也有精神上的孤独和恐惧。

2.就这样挣扎活命的老王,似乎和我们的想象又不太一样。思考:第二部分具体写了哪三件事?体现了老王怎样的性格和状态?表达了作者什么样的感情

自身已经这样不幸和困难,可老王却对杨绛一家表现出极大的善意,真诚地为他们考虑。就连身在病中也要扶病来我家。可见,在孤苦无依的老王心里,是把杨绛一家当做朋友和亲人的。

一段感人至深的人间真情

——《老王》逐字稿(第二课时)

这一节课,我们将重点探讨一个问题,那就是对老王这样“善良”的“我”,为什么会“不安”以至于“愧怍”呢?请同学们仔细阅读文章最后一段。

先来读一读这段话:

遭到迫害,女婿也离世的杨绛实在称不上是一个幸运的人。

2.既然杨绛已经这样不幸,为什么又把自己称为幸运的人,而称老王为不幸者呢?

我们在整篇文章中能明显感觉到杨绛先生在刻意淡化自己的不幸,而去渲染老王的不幸的。

让我们回顾一下第一课时中老王活命的状态,老王有生存的危机。而我一家都是教授,工资相对较高。老王没有什么亲人,而我们是幸福的一家,女儿也很善良。老王身有疾病和缺陷,而我很健康。老王的家是塌败的荒僻的,而我们还住在楼房里。最重要的是,老王最终因病而去世,而我们一家都活了下来。

作为相对幸运的人,我对于老王这个不幸者怀有愧疚。

从这两个细节我们知道,作为主顾,我尽可能避免了亏欠老王,我也确实不欠老王什么。

5.见微而知著,其实这一点,我们可以从文中找到许多证据。请大家想一想,从关怀亲人朋友的角度出发,我和老王分别是怎么做的?请你从文中找出依据。

我们可以看到一种鲜明的对比。我常坐老王的车,也常闲聊,但是我从来没有问过老王的家在哪。若非散步经过,我永远不知道。我也不知道老王的生计情况究竟怎么样,也不知道他的生活状况。最令人痛心的是,老王生病了,我也不知道他得了什么病,也不知道吃了什么药,连他的去世时间我也不知道。不知其家,不知其生计,不知其病,不知其药,不知其死。这几个不知,其实体现出了我对于老王的不关心,甚至是有一些冷漠。我只把老王当做拉自己的车夫,而没有在亲人朋友的层面关心过他。但老王却显然是把作者一家当作亲人和朋友的。送钱先生不要钱,半价帮我们送兵,甚至还担心作者有没有钱,拿了钱还不放心,还伏兵到杨绛先生家,后来不了了,还托人传话。最令人动容的是,在临死之前,老王还在为作者一家考虑,给我们送来了鸡蛋、香油。一样,我不是要钱。在这里我们可以稍微结合一下时代,鸡蛋和香油在那个时候绝对算得上是奢侈品,而老王说送就送了。我们不妨推测,这可能是老王最后的积蓄。在他生命的最后一刻,他想到的只有作者一家,并且全部给了出去。老王是一个光棍,或许在他心里做着一家,已经是他唯一的亲人了。

把握的这一组对比,我们再回过来看杨绛先生和老王的一些言行,就知道它蕴含在其中的思想和情感了。让我们回到一开始就要探究的这个问题,对老王这样“善良”的“我”,为什么会“不安”以至于“愧怍”呢?

6.在此基础上,我们再做一些深入的探讨。

钱锺书曾说:“对于丑人,细看是一种残忍。”在文章的最后一部分,杨绛先生为什么要那么细致地描写老王的外貌和形态,和当时自己的心理活动

2.课后,同学们可以阅读一下鲁迅先生的一件小事。

——《老王》逐字稿

(第一课时)

二、作者介绍

按照知人论世的原则,我们先来了解一下作者杨绛和她的丈夫钱钟书。

三、初读课文,扫清字词障碍

介绍了杨绛先生和他的家人后,下面我们正式进入老王这篇课文的学习。首先先扫除字词障碍。

四、整体感知,理清文章思路

下面请大家默读一遍课文,边读边思考:

五、细读课文,深入理解人物

下面我们先来仔细的读课文的第一部分。

是的,活命是维持生命的意思,它比生活要更加艰难。我们大概可以从四个方面看出老王这种活命的状态。首先,他没有能加入组织,是个单干户。文中说他常有失群落伍的惶恐。一个单干户工作起来大概也会比一群人更加难一些,挣的钱也会更少。其次,他哥哥去世了,两个侄儿还没出息,此外就没有亲人了,意味着他也没有在感情和经济上可以依靠的人。而且他还瞎了一只眼。乘客不愿意坐他的车,对他也有一些认为他不老实的看法。这就导致了他想靠拉车维持生计更加艰难。最后他住的也不好。胡同是荒僻的小胡同,大院是破破落落的,就连屋子也是塌败的。

为什么老王没能加入组织,会惶恐呢?这里补充一点背景知识。

结合他没有亲人、乘客对他的看法,加上当时的社会环境,老王这种活命不仅仅体现在他物质上的贫瘠和困苦,也有精神上的孤独和恐惧。

2.就这样挣扎活命的老王,似乎和我们的想象又不太一样。思考:第二部分具体写了哪三件事?体现了老王怎样的性格和状态?表达了作者什么样的感情

自身已经这样不幸和困难,可老王却对杨绛一家表现出极大的善意,真诚地为他们考虑。就连身在病中也要扶病来我家。可见,在孤苦无依的老王心里,是把杨绛一家当做朋友和亲人的。

一段感人至深的人间真情

——《老王》逐字稿(第二课时)

这一节课,我们将重点探讨一个问题,那就是对老王这样“善良”的“我”,为什么会“不安”以至于“愧怍”呢?请同学们仔细阅读文章最后一段。

先来读一读这段话:

遭到迫害,女婿也离世的杨绛实在称不上是一个幸运的人。

2.既然杨绛已经这样不幸,为什么又把自己称为幸运的人,而称老王为不幸者呢?

我们在整篇文章中能明显感觉到杨绛先生在刻意淡化自己的不幸,而去渲染老王的不幸的。

让我们回顾一下第一课时中老王活命的状态,老王有生存的危机。而我一家都是教授,工资相对较高。老王没有什么亲人,而我们是幸福的一家,女儿也很善良。老王身有疾病和缺陷,而我很健康。老王的家是塌败的荒僻的,而我们还住在楼房里。最重要的是,老王最终因病而去世,而我们一家都活了下来。

作为相对幸运的人,我对于老王这个不幸者怀有愧疚。

从这两个细节我们知道,作为主顾,我尽可能避免了亏欠老王,我也确实不欠老王什么。

5.见微而知著,其实这一点,我们可以从文中找到许多证据。请大家想一想,从关怀亲人朋友的角度出发,我和老王分别是怎么做的?请你从文中找出依据。

我们可以看到一种鲜明的对比。我常坐老王的车,也常闲聊,但是我从来没有问过老王的家在哪。若非散步经过,我永远不知道。我也不知道老王的生计情况究竟怎么样,也不知道他的生活状况。最令人痛心的是,老王生病了,我也不知道他得了什么病,也不知道吃了什么药,连他的去世时间我也不知道。不知其家,不知其生计,不知其病,不知其药,不知其死。这几个不知,其实体现出了我对于老王的不关心,甚至是有一些冷漠。我只把老王当做拉自己的车夫,而没有在亲人朋友的层面关心过他。但老王却显然是把作者一家当作亲人和朋友的。送钱先生不要钱,半价帮我们送兵,甚至还担心作者有没有钱,拿了钱还不放心,还伏兵到杨绛先生家,后来不了了,还托人传话。最令人动容的是,在临死之前,老王还在为作者一家考虑,给我们送来了鸡蛋、香油。一样,我不是要钱。在这里我们可以稍微结合一下时代,鸡蛋和香油在那个时候绝对算得上是奢侈品,而老王说送就送了。我们不妨推测,这可能是老王最后的积蓄。在他生命的最后一刻,他想到的只有作者一家,并且全部给了出去。老王是一个光棍,或许在他心里做着一家,已经是他唯一的亲人了。

把握的这一组对比,我们再回过来看杨绛先生和老王的一些言行,就知道它蕴含在其中的思想和情感了。让我们回到一开始就要探究的这个问题,对老王这样“善良”的“我”,为什么会“不安”以至于“愧怍”呢?

6.在此基础上,我们再做一些深入的探讨。

钱锺书曾说:“对于丑人,细看是一种残忍。”在文章的最后一部分,杨绛先生为什么要那么细致地描写老王的外貌和形态,和当时自己的心理活动

2.课后,同学们可以阅读一下鲁迅先生的一件小事。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读