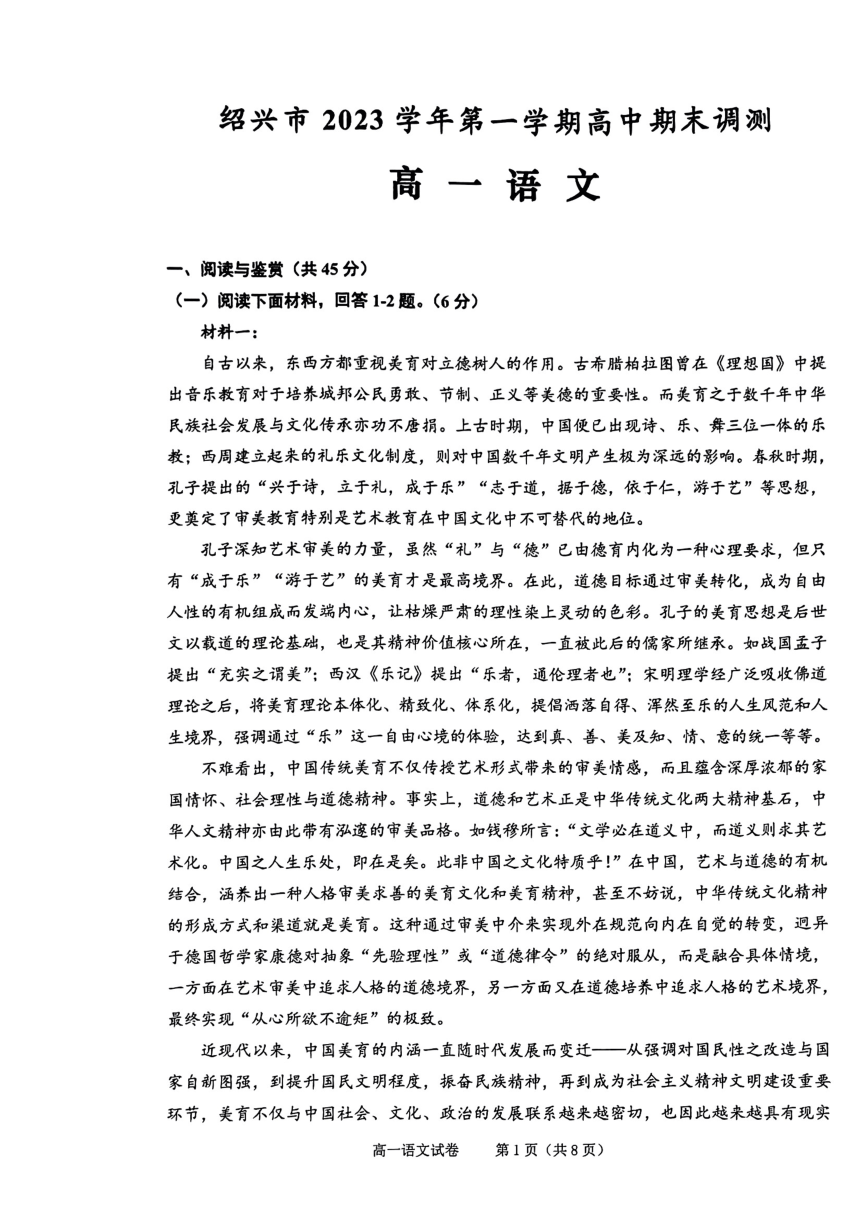

浙江省绍兴市2023-2024学年高一上学期1月期末语文试题(图片版无答案)

文档属性

| 名称 | 浙江省绍兴市2023-2024学年高一上学期1月期末语文试题(图片版无答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 9.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-01-27 19:56:58 | ||

图片预览

文档简介

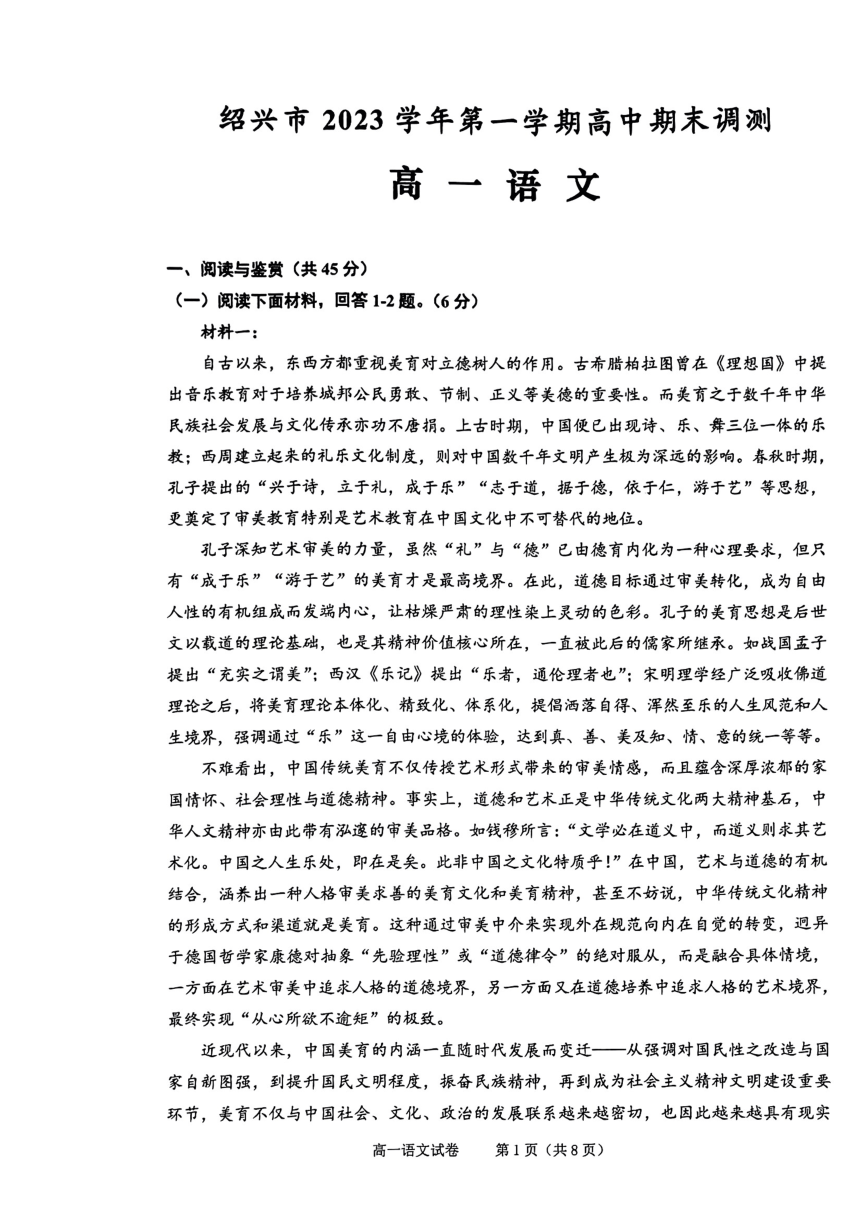

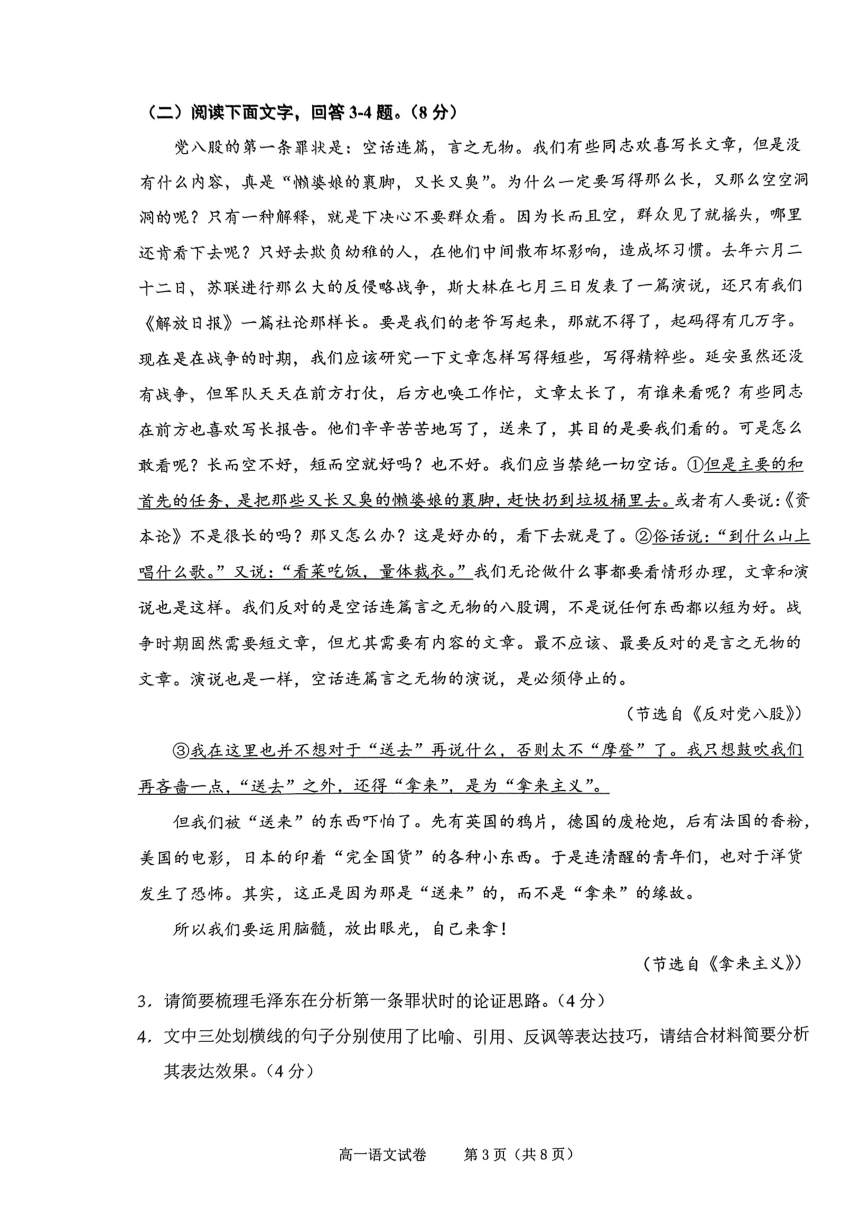

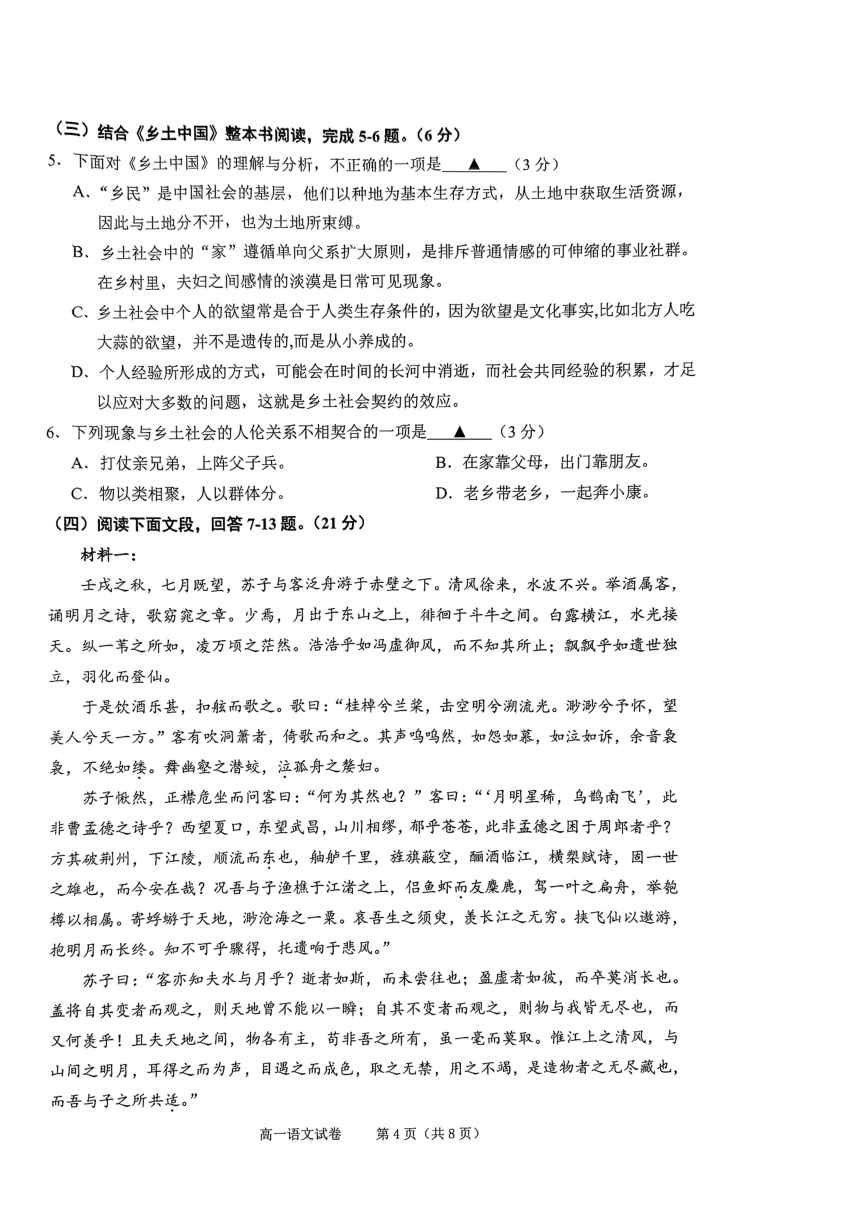

绍兴市2023学年第一学期高中期末调测

高一语文

一、阅读与鉴赏(共45分)

(一)阅读下面材料,回答12题。(6分)

材料一:

自古以来,东西方都重视美育对立德树人的作用。古希腊柏拉图曾在《理想国》中提

出音乐教有对于培养城邦公民勇敢、节制、正义等美德的重要性。而美育之于数千年中华

民族社会发展与文化传承亦功不唐捐。上古时期,中国便已出现诗、乐、舞三位一体的乐

教;西周建立起来的礼乐文化制度,则对中国数千年文明产生极为深远的影响。春秋时期,

孔子提出的“兴于诗,立于礼,成于乐”“志于道,据于德,依于仁,游于艺”等思想,

更奠定了审美教育特别是艺术散育在中国文化中不可替代的地位。

孔子深知艺术审美的力量,虽然“礼”与“德”已由德有内化为一种心理要求,但只

有“成于乐”“游于艺”的美育才是最高境界。在此,道德目标通过审美转化,成为自由

人性的有机组成而发端内心,让枯燥严肃的理性染上灵动的色彩。孔子的美有思想是后世

文以载道的理论基础,也是其精神价值核心所在,一直被此后的儒家所继承。如战国孟子

提出“充实之谓美”;西汉《乐记》提出“乐者,通伦理者也”:宋明理学经广泛吸收佛道

理论之后,将美育理论本体化、精致化、体系化,提倡洒落自得、浑然至乐的人生风范和人

生境界,强调通过“乐”这一自由心境的体验,达到真、善、美及知、情、意的统一等等。

不难看出,中国传统美育不仅传授艺术形式带来的审美情感,而且蕴含深厚浓邡的家

国情怀、社会理性与道德精神。事实上,道德和艺术正是中华传统文化两大精神基石,中

华人文精神亦由此带有泓遵的审美品格。如钱移所言:“文学必在道义中,而道义则求其艺

术化。中国之人生乐处,即在是矣。此非中国之文化特质乎!”在中国,艺术与道德的有机

结合,涵养出一种人格审美求善的美育文化和美育精神,甚至不妨说,中华传统文化精神

的形成方式和渠道就是美育。这种通过审美中介来实现外在规范向内在自觉的转变,迥异

于德国哲学家康德对抽象“先验理性”或“道德律令”的绝对服从,而是融合具体情境,

一方面在艺术审美中追求人格的道德境界,另一方面又在道德培养中追求人格的艺术境界,

最终实现“从心所欲不逾矩”的极致。

近现代以来,中国美育的内涵一直随时代发展而变迁一从强调对国民性之改造与国

家自新图强,到提升国民文明程度,振奋民族精神,再到成为社会主义精神文明建设重要

环节,美有不仅与中国社会、文化、政治的发展联系越来越密切,也因此越来越具有现实

高一语文试卷第1页(共8页)

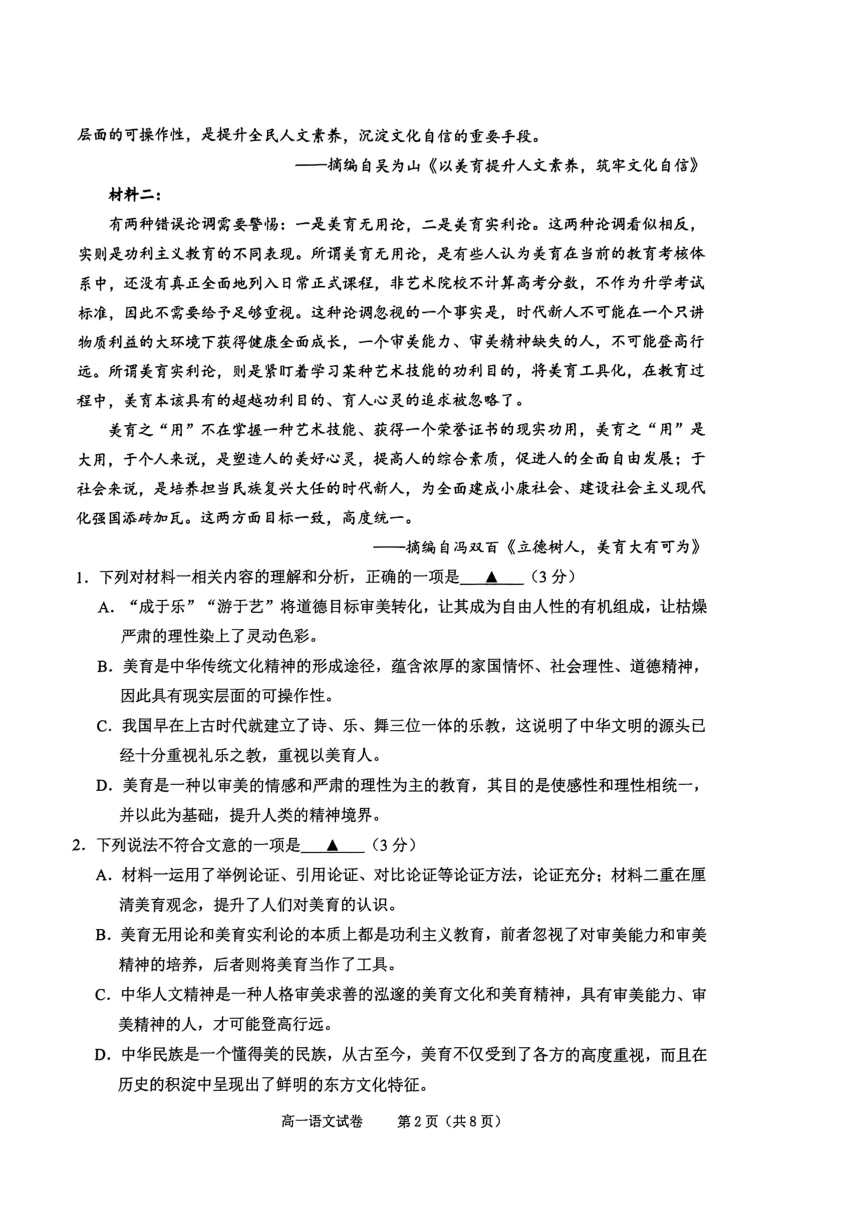

高一语文

一、阅读与鉴赏(共45分)

(一)阅读下面材料,回答12题。(6分)

材料一:

自古以来,东西方都重视美育对立德树人的作用。古希腊柏拉图曾在《理想国》中提

出音乐教有对于培养城邦公民勇敢、节制、正义等美德的重要性。而美育之于数千年中华

民族社会发展与文化传承亦功不唐捐。上古时期,中国便已出现诗、乐、舞三位一体的乐

教;西周建立起来的礼乐文化制度,则对中国数千年文明产生极为深远的影响。春秋时期,

孔子提出的“兴于诗,立于礼,成于乐”“志于道,据于德,依于仁,游于艺”等思想,

更奠定了审美教育特别是艺术散育在中国文化中不可替代的地位。

孔子深知艺术审美的力量,虽然“礼”与“德”已由德有内化为一种心理要求,但只

有“成于乐”“游于艺”的美育才是最高境界。在此,道德目标通过审美转化,成为自由

人性的有机组成而发端内心,让枯燥严肃的理性染上灵动的色彩。孔子的美有思想是后世

文以载道的理论基础,也是其精神价值核心所在,一直被此后的儒家所继承。如战国孟子

提出“充实之谓美”;西汉《乐记》提出“乐者,通伦理者也”:宋明理学经广泛吸收佛道

理论之后,将美育理论本体化、精致化、体系化,提倡洒落自得、浑然至乐的人生风范和人

生境界,强调通过“乐”这一自由心境的体验,达到真、善、美及知、情、意的统一等等。

不难看出,中国传统美育不仅传授艺术形式带来的审美情感,而且蕴含深厚浓邡的家

国情怀、社会理性与道德精神。事实上,道德和艺术正是中华传统文化两大精神基石,中

华人文精神亦由此带有泓遵的审美品格。如钱移所言:“文学必在道义中,而道义则求其艺

术化。中国之人生乐处,即在是矣。此非中国之文化特质乎!”在中国,艺术与道德的有机

结合,涵养出一种人格审美求善的美育文化和美育精神,甚至不妨说,中华传统文化精神

的形成方式和渠道就是美育。这种通过审美中介来实现外在规范向内在自觉的转变,迥异

于德国哲学家康德对抽象“先验理性”或“道德律令”的绝对服从,而是融合具体情境,

一方面在艺术审美中追求人格的道德境界,另一方面又在道德培养中追求人格的艺术境界,

最终实现“从心所欲不逾矩”的极致。

近现代以来,中国美育的内涵一直随时代发展而变迁一从强调对国民性之改造与国

家自新图强,到提升国民文明程度,振奋民族精神,再到成为社会主义精神文明建设重要

环节,美有不仅与中国社会、文化、政治的发展联系越来越密切,也因此越来越具有现实

高一语文试卷第1页(共8页)

同课章节目录