北京市延庆区2023-2024学年部编版七年级上学期期末历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 北京市延庆区2023-2024学年部编版七年级上学期期末历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-27 22:27:46 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024学年北京市延庆区七年级(上)期末历史试卷

一、选择题,本部分共20题,每题1.5分,共30分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。

1.(1.5分)七年级将举办一场研学之旅,去探寻北京人的生产、生活的情况,其中最真实的史料来源是( )

A.神话传说 B.史书记载 C.学者推断 D.化石遗存

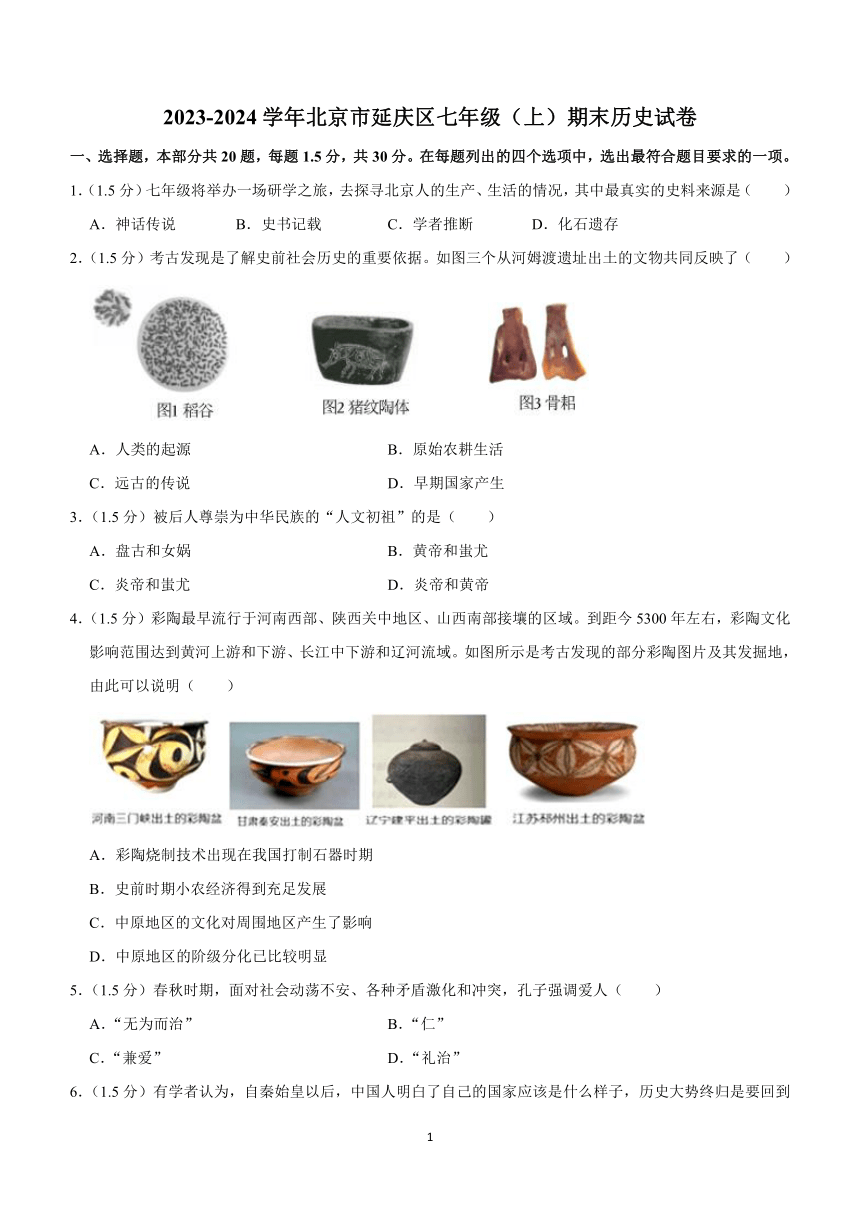

2.(1.5分)考古发现是了解史前社会历史的重要依据。如图三个从河姆渡遗址出土的文物共同反映了( )

A.人类的起源 B.原始农耕生活

C.远古的传说 D.早期国家产生

3.(1.5分)被后人尊崇为中华民族的“人文初祖”的是( )

A.盘古和女娲 B.黄帝和蚩尤

C.炎帝和蚩尤 D.炎帝和黄帝

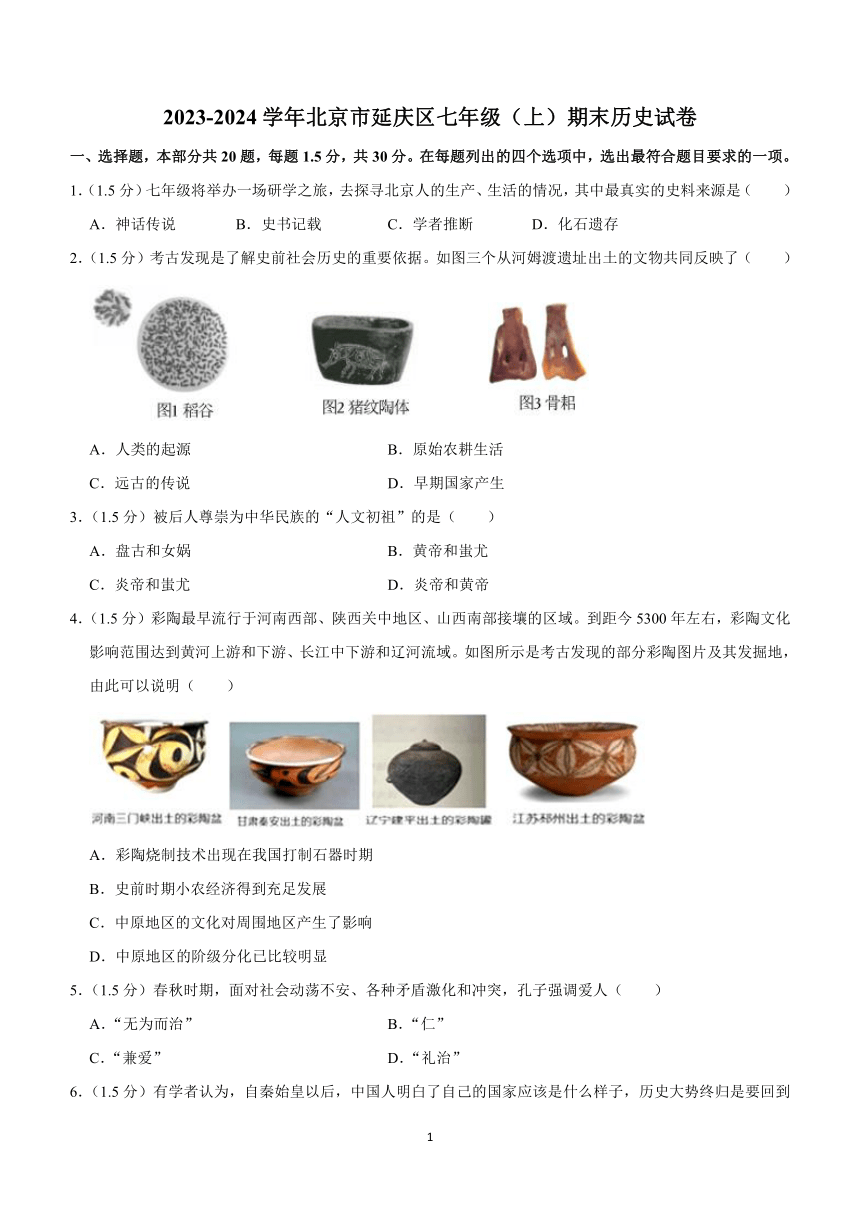

4.(1.5分)彩陶最早流行于河南西部、陕西关中地区、山西南部接壤的区域。到距今5300年左右,彩陶文化影响范围达到黄河上游和下游、长江中下游和辽河流域。如图所示是考古发现的部分彩陶图片及其发掘地,由此可以说明( )

A.彩陶烧制技术出现在我国打制石器时期

B.史前时期小农经济得到充足发展

C.中原地区的文化对周围地区产生了影响

D.中原地区的阶级分化已比较明显

5.(1.5分)春秋时期,面对社会动荡不安、各种矛盾激化和冲突,孔子强调爱人( )

A.“无为而治” B.“仁”

C.“兼爱” D.“礼治”

6.(1.5分)有学者认为,自秦始皇以后,中国人明白了自己的国家应该是什么样子,历史大势终归是要回到统一国家的正轨上来。他意在说明( )

A.王室衰微的表现 B.商鞅变法的背景

C.秦灭六国的过程 D.秦朝统一的意义

7.(1.5分)连环画以连续的图画叙述故事、刻画人物。下列连环画中反映“王侯将相宁有种乎”这一口号的是( )

A.《陈胜吴广起义》 B.《楚汉之争》

C.《官渡之战》 D.《赤壁之战》

8.(1.5分)“楚河汉界”为中国象棋棋盘中的分界线,源于中国古代历史上的一次战争。这次战争是( )

A.长平之战 B.楚汉之争 C.巨鹿之战 D.淝水之战

9.(1.5分)如图出自一本书的章节目录。依据内容判断,该书介绍的历史人物是( )

第一章斩蛇起义,推翻秦朝第二章消灭项羽,建立汉朝第三章确立典章,设立制度

A.汉高祖 B.汉文帝 C.汉景帝 D.汉武帝

10.(1.5分)《汉书 食货志》记载:“汉兴……民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,汉初统治者采取了( )

A.重文轻武政策 B.文化专制政策

C.闭关锁国政策 D.休养生息政策

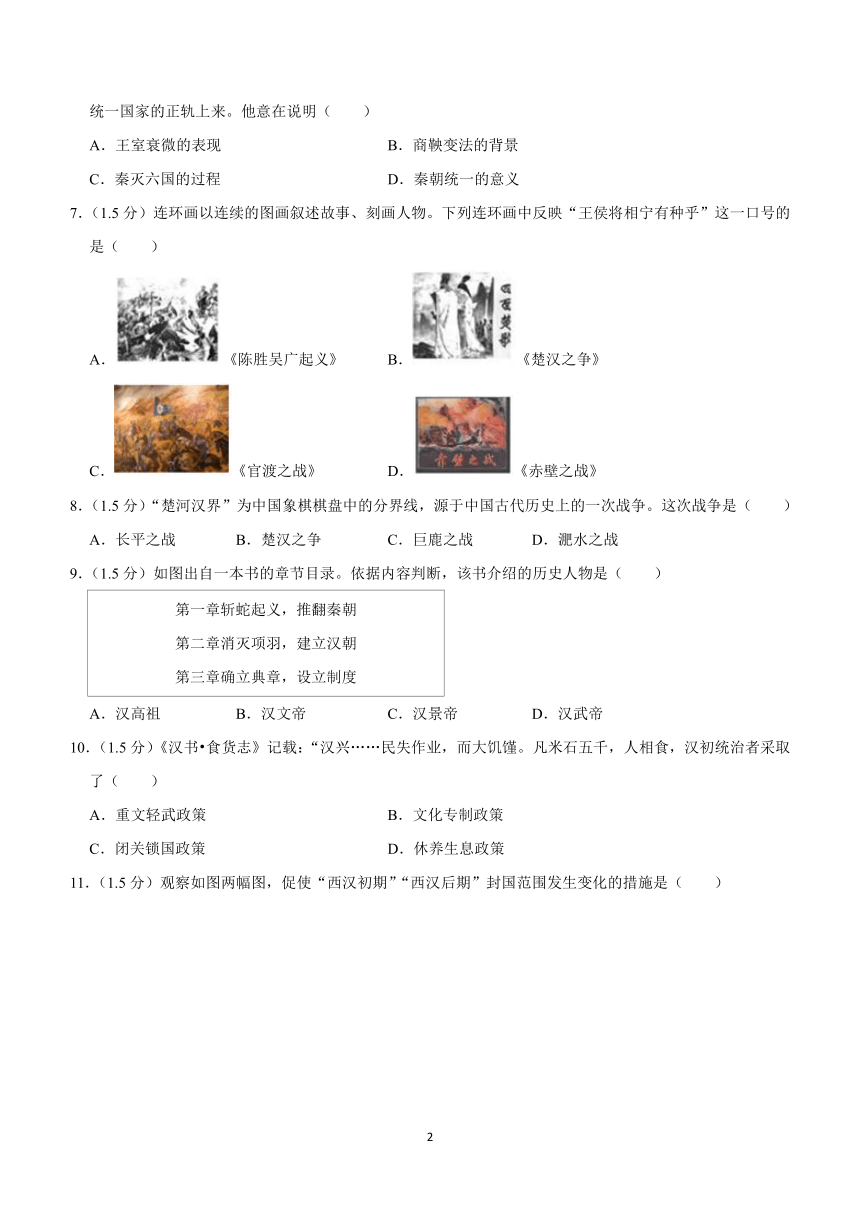

11.(1.5分)观察如图两幅图,促使“西汉初期”“西汉后期”封国范围发生变化的措施是( )

A.分封诸侯 B.设置郡县

C.实行郡国并行 D.颁布推恩令

12.(1.5分)从汉武帝建元五年设置五经博士,儒家经学得到了突飞猛进的发展。专攻经学的博士弟子由武帝时的五十人,逐步递增( )

A.“文景之治”政治清明

B.“罢黜百家,尊崇儒术”

C.“推恩”诸侯加强控制

D.察举制度逐步确立

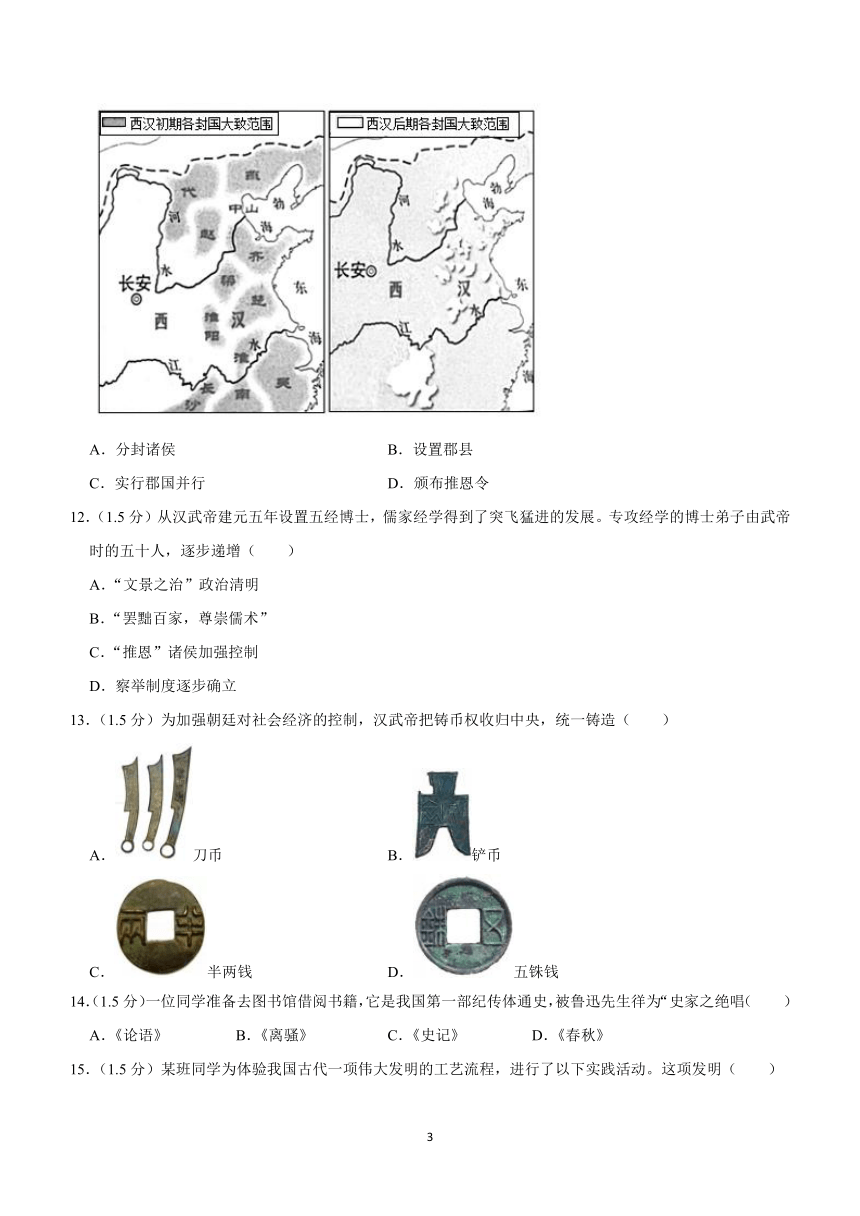

13.(1.5分)为加强朝廷对社会经济的控制,汉武帝把铸币权收归中央,统一铸造( )

A.刀币 B.铲币

C.半两钱 D.五铢钱

14.(1.5分)一位同学准备去图书馆借阅书籍,它是我国第一部纪传体通史,被鲁迅先生徉为“史家之绝唱( )

A.《论语》 B.《离骚》 C.《史记》 D.《春秋》

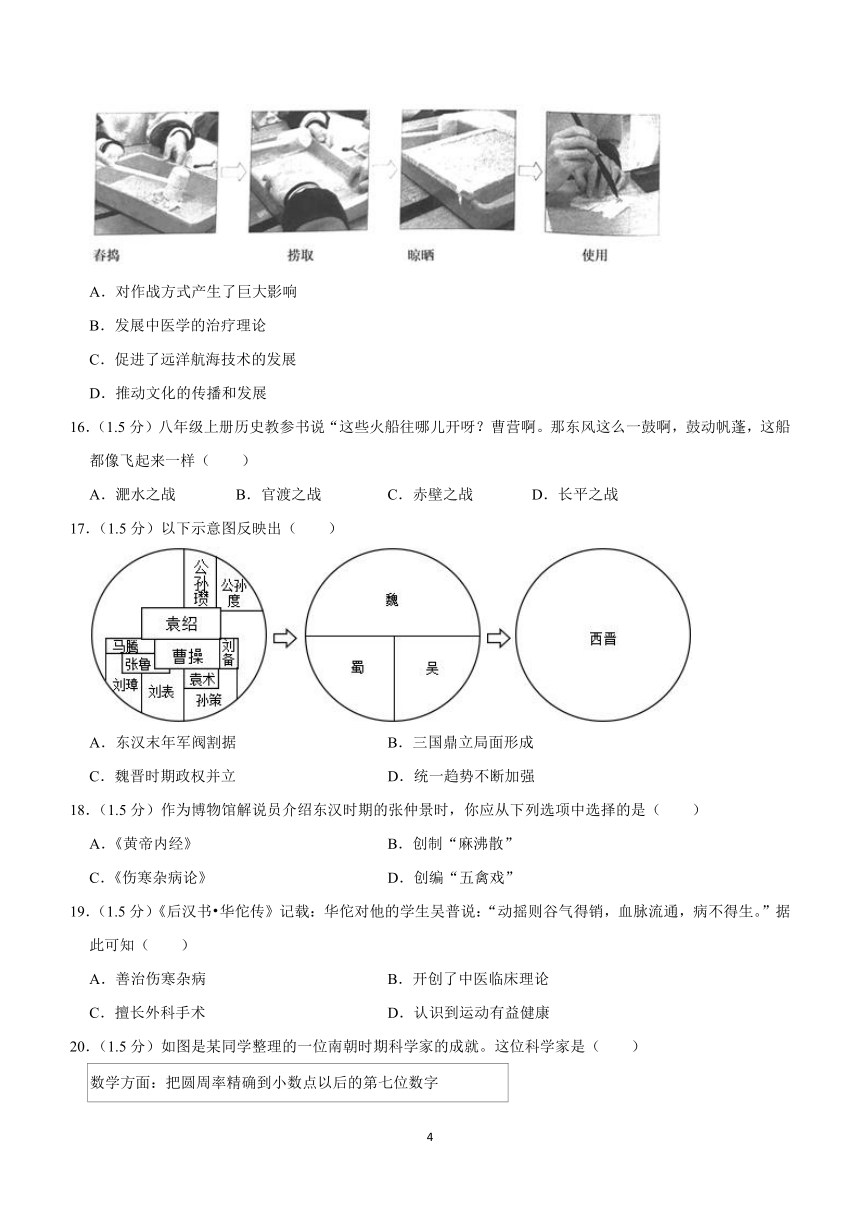

15.(1.5分)某班同学为体验我国古代一项伟大发明的工艺流程,进行了以下实践活动。这项发明( )

A.对作战方式产生了巨大影响

B.发展中医学的治疗理论

C.促进了远洋航海技术的发展

D.推动文化的传播和发展

16.(1.5分)八年级上册历史教参书说“这些火船往哪儿开呀?曹营啊。那东风这么一鼓啊,鼓动帆蓬,这船都像飞起来一样( )

A.淝水之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.长平之战

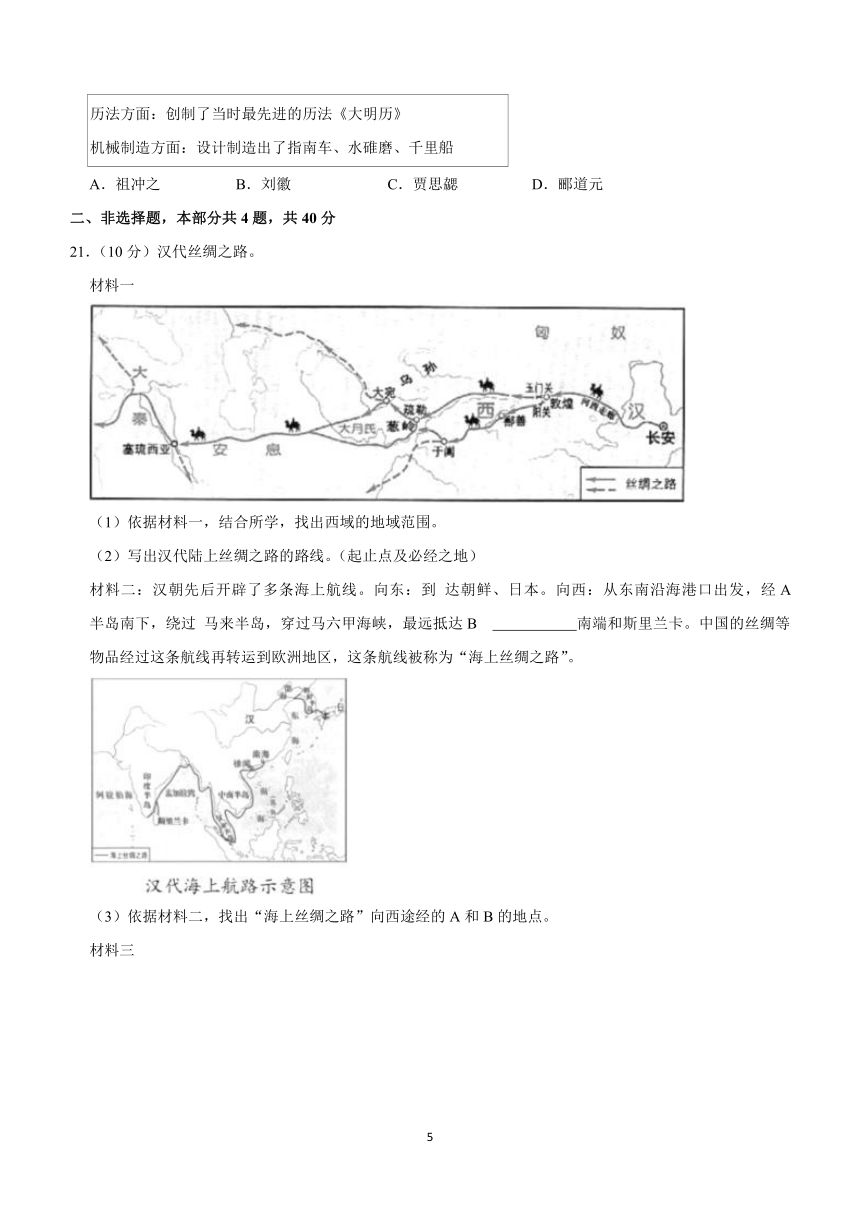

17.(1.5分)以下示意图反映出( )

A.东汉末年军阀割据 B.三国鼎立局面形成

C.魏晋时期政权并立 D.统一趋势不断加强

18.(1.5分)作为博物馆解说员介绍东汉时期的张仲景时,你应从下列选项中选择的是( )

A.《黄帝内经》 B.创制“麻沸散”

C.《伤寒杂病论》 D.创编“五禽戏”

19.(1.5分)《后汉书 华佗传》记载:华佗对他的学生吴普说:“动摇则谷气得销,血脉流通,病不得生。”据此可知( )

A.善治伤寒杂病 B.开创了中医临床理论

C.擅长外科手术 D.认识到运动有益健康

20.(1.5分)如图是某同学整理的一位南朝时期科学家的成就。这位科学家是( )

数学方面:把圆周率精确到小数点以后的第七位数字历法方面:创制了当时最先进的历法《大明历》机械制造方面:设计制造出了指南车、水碓磨、千里船

A.祖冲之 B.刘徽 C.贾思勰 D.郦道元

二、非选择题,本部分共4题,共40分

21.(10分)汉代丝绸之路。

材料一

(1)依据材料一,结合所学,找出西域的地域范围。

(2)写出汉代陆上丝绸之路的路线。(起止点及必经之地)

材料二:汉朝先后开辟了多条海上航线。向东:到 达朝鲜、日本。向西:从东南沿海港口出发,经A 半岛南下,绕过 马来半岛,穿过马六甲海峡,最远抵达B 南端和斯里兰卡。中国的丝绸等物品经过这条航线再转运到欧洲地区,这条航线被称为“海上丝绸之路”。

(3)依据材料二,找出“海上丝绸之路”向西途经的A和B的地点。

材料三

(4)依据材料三,概括丝绸之路的历史意义。

22.(10分)构建民族命运共同体。

材料一

(1)依据材料一,概括这一时期的特征(单元主题)。

材料二

楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,……无积聚而多贫。——《史记 货殖列传》 江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,充仞八方;丝绵布帛之饶——《宋书》

(2)依据材料二,指出魏晋南朝时期江南经济发生的变化。分析变化的原因。

材料三

(3)依据材料三,概括魏晋以来汉族与少数民族交往的内容。结合所学,分析其历史影响。

23.(10分)农业文明是中华文明的重要组成部分。

材料一:1958年以来,黄河中下游地区发现了裴 李岗等距今七八千年前的村落遗址。遗址内发现了粟类农作物和半地穴式房屋遗存,还发现了成套的日用陶器及磨制石器等生产工具。磁山遗址中残存的粮食达十余万斤。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)依据材料一,指出这些村落中原始居民的生产、生活表现。

材料二:春秋以前的“耦耕”完全依靠人力,春秋战国时期有了牛耕,利用畜力进行耕作

——摘编自张岂之《中国历史(先秦卷)》

(2)依据材料二,指出春秋战国时期耕作技术的进步表现。概括春秋战国时期铁制工具使用的特点。

材料三:汉文帝曾在春耕时举行亲耕仪式,表示皇帝重视农业,又宣布免去当年田租之半。汉景帝即位之初就下令恢复三十税一的田租,多种树……到了文景之世,流民既归、户口增加,小者也增长了一倍。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(3)依据材料三,结合所学,概括汉文帝和汉景帝治国的共同措施。分析这些措施的作用。

材料四

卷一:耕田、收种、种谷各1篇;卷二:谷类、豆、麦、麻、稻、瓜、瓠、芋等13篇;卷三:种葵(蔬菜)、蔓菁等12篇;卷四:园篱、栽树(园艺)各1篇,枣、桃、李等果树栽培12篇;——摘编自贾思勰的《齐民要术》

(4)依据材料四,概括这本农书的特点。结合劳动实践,说说你的感受。

24.(10分)文物中的历史。

材料一:如图所示是出土的商朝刻有文字的甲骨

(1)依据材料一,说出甲骨文的造字特点。结合所学,分析甲骨文的价值。

材料二

克罍铭文拓片译文周王说:太保(指召公),你用盟誓和清酒来供你的君王。我非常满意你的供享,命克(召公的儿子),管理和使用羌等六族。克到达燕地,接收了土地和管理机构

(2)根据材料二,写出青铜器“克罍”铭文可以了解西周实行的政治制度。结合所学,概括这一制度的主要内容。

材料三:二月辛巳,黑夫和惊再次向哥哥问好,妈妈应该还好吧?我们两个都好。我与惊分别了几日,可能要去一段时间,也不知道会不会受伤呀。

——信件内容(译文节选)

(3)依据材料三,结合所学,分析秦简(木牍)

材料四:如图是王羲之所书《兰亭集序》摹本(局部)

(4)依据材料四,概括王羲之书法的特点。结合所学,分析东晋南朝时期书法艺术发展的原因。

2023-2024学年北京市延庆区七年级(上)期末历史试卷

参考答案与试题解析

一、选择题,本部分共20题,每题1.5分,共30分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。

1.(1.5分)七年级将举办一场研学之旅,去探寻北京人的生产、生活的情况,其中最真实的史料来源是( )

A.神话传说 B.史书记载 C.学者推断 D.化石遗存

【分析】本题主要考查最真实的史料来源的相关史实。掌握相关基础知识。

【解答】历史的史料来源大致有考古发掘、神话传说、史书记载等、生活的情况、北京人等。远古时期没有文字记载,那时的历史只能靠科学家根据遗址发掘出来的化石。如果我们去探寻北京人的生产,其中最真实的史料来源是化石遗存。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握最真实的史料来源的相关史实。

2.(1.5分)考古发现是了解史前社会历史的重要依据。如图三个从河姆渡遗址出土的文物共同反映了( )

A.人类的起源 B.原始农耕生活

C.远古的传说 D.早期国家产生

【分析】本题考查了原始农业的发展。注意掌握相关的基础知识。

【解答】根据题干图片并结合所学知识可知,它们共同反映了原始农耕生活,表明长江下游是亚洲稻的起源地之一,河姆渡人还会制作陶器和玉器,农作物种植、磨制工具的发展,B是正确的选项、北京人的发现等;远古的传说主要包括黄帝,尧舜禹时期的传说等;夏商周时期属于早期国家的产生。

故选:B。

【点评】本题要正确理解题意,只有理解题意,才能明确考查的知识点是原始农业的发展,才能做出正确选择。

3.(1.5分)被后人尊崇为中华民族的“人文初祖”的是( )

A.盘古和女娲 B.黄帝和蚩尤

C.炎帝和蚩尤 D.炎帝和黄帝

【分析】本题考查炎帝和黄帝,知道炎帝和黄帝被后人尊称为中华民族的“人文初祖”。

【解答】依据所学知识,距今约四五千年。从此、黄帝部落结成联盟,华夏族是汉族的前身。炎帝和黄帝被后人尊称为中华民族的“人文初祖”。

故选:D。

【点评】本题考查炎帝和黄帝,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

4.(1.5分)彩陶最早流行于河南西部、陕西关中地区、山西南部接壤的区域。到距今5300年左右,彩陶文化影响范围达到黄河上游和下游、长江中下游和辽河流域。如图所示是考古发现的部分彩陶图片及其发掘地,由此可以说明( )

A.彩陶烧制技术出现在我国打制石器时期

B.史前时期小农经济得到充足发展

C.中原地区的文化对周围地区产生了影响

D.中原地区的阶级分化已比较明显

【分析】本题考查半坡人,掌握相关的基础知识。

【解答】“彩陶最早流行于河南西部、陕西关中地区。到距今5300年左右、长江中下游和辽河流域”说明中原地区的文化对周围地区产生了影响、辽宁。故C符合题意,不能说明彩陶烧制技术出现在我国打制石器时期、中原地区的阶级分化已比较明显。

故选:C。

【点评】本题考查半坡人,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道题干材料说明中原地区的文化对周围地区产生了影响。

5.(1.5分)春秋时期,面对社会动荡不安、各种矛盾激化和冲突,孔子强调爱人( )

A.“无为而治” B.“仁”

C.“兼爱” D.“礼治”

【分析】本题主要考查百家争鸣,重点掌握孔子的主张。

【解答】根据材料“孔子强调爱人,认为爱父母、爱君上是做人的基本准则”及所学知识,他的核心思想是“仁”,即要有爱心和同情心,勿施于人”“己欲立而立人,将“仁”作为处理人与人关系的最高行为准则和道德规范;老子主张“无为而治”;墨子主张“兼爱”;荀子,明确尊卑等级,排除D项。

故选:B。

【点评】本题主要考查百家争鸣,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

6.(1.5分)有学者认为,自秦始皇以后,中国人明白了自己的国家应该是什么样子,历史大势终归是要回到统一国家的正轨上来。他意在说明( )

A.王室衰微的表现 B.商鞅变法的背景

C.秦灭六国的过程 D.秦朝统一的意义

【分析】本题考查秦朝的统一。公元前221年,秦王嬴政统一了六国,都城咸阳(今陕西咸阳)。

【解答】根据材料“自秦始皇以后,中国人明白了自己的国家应该是什么样子”并所学知识可知,结束了春秋战国以来诸侯国长期征战混乱的局面,D项正确,排除A项,排除B项,排除C项。

故选:D。

【点评】掌握秦朝统一的过程和历史意义。

7.(1.5分)连环画以连续的图画叙述故事、刻画人物。下列连环画中反映“王侯将相宁有种乎”这一口号的是( )

A.《陈胜吴广起义》 B.《楚汉之争》

C.《官渡之战》 D.《赤壁之战》

【分析】本题以“王侯将相宁有种乎?”这一口号为切入点,主要考查陈胜、吴广起义的相关史实。掌握相关基础知识。

【解答】公元前209年,陈胜,遇雨误期,陈胜、揭竿而起,宁有种乎”,起义军攻下陈。陈胜。沉重打击了秦王朝,但他们的革命首创精神在我国历史上闪耀着永不磨灭的光辉。喊出“王侯将相宁有种乎、吴广起义。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。识记陈胜、吴广起义的相关史实。

8.(1.5分)“楚河汉界”为中国象棋棋盘中的分界线,源于中国古代历史上的一次战争。这次战争是( )

A.长平之战 B.楚汉之争 C.巨鹿之战 D.淝水之战

【分析】本题以“楚河汉界”为中国象棋棋盘中的分界线为切入点,考查楚汉之争的相关知识。

【解答】“楚河汉界”为中国象棋棋盘中的分界线,源于中国古代历史上的楚汉之争,刘邦和项羽为了争夺帝位。最后刘邦战胜了项羽,定都长安。

故选:B。

【点评】本题考查楚汉之争,考查学生的识记和理解能力,解题关键是知道象棋棋盘上的楚河汉界与楚汉之争有关。

9.(1.5分)如图出自一本书的章节目录。依据内容判断,该书介绍的历史人物是( )

第一章斩蛇起义,推翻秦朝第二章消灭项羽,建立汉朝第三章确立典章,设立制度

A.汉高祖 B.汉文帝 C.汉景帝 D.汉武帝

【分析】本题主要考查刘邦的主要活动的相关史实。解读图片中的章节目录是解题的关键。

【解答】据所学知识可知,公元前207年,在巨鹿大败秦军主力,刘邦率兵直逼咸阳,秦朝灭亡,从公元前206年﹣﹣公元前202年,进行了长达四年的楚汉战争,刘邦建立了汉朝,刘邦建立汉朝,历史上称为西汉。汉高祖时期,开始实行休养生息政策、兵役和赋税负担。故题干的章节目录中介绍的历史人物是汉高祖。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生对图片的解读能力和对历史知识的识记、理解能力。理解并识记刘邦的主要活动相关史实。

10.(1.5分)《汉书 食货志》记载:“汉兴……民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,汉初统治者采取了( )

A.重文轻武政策 B.文化专制政策

C.闭关锁国政策 D.休养生息政策

【分析】本题主要考查西汉的建立和汉初的统治,结合所学西汉初年统治政策及成因分析作答。

【解答】为了巩固政权和稳定社会局势,汉高祖吸取秦朝因暴政导致速亡的教训。他下令“兵皆罢归家”,并将那些因战乱,以增加农业劳动力,鼓励人民致力农业生产,减轻农民的赋税,D项正确,排除A项,没有实行文化专制政策;清朝实行闭关锁国政策。

故选:D。

【点评】本题主要考查西汉的建立和汉初的统治,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

11.(1.5分)观察如图两幅图,促使“西汉初期”“西汉后期”封国范围发生变化的措施是( )

A.分封诸侯 B.设置郡县

C.实行郡国并行 D.颁布推恩令

【分析】本题主要考查汉武帝大一统的政治措施,汉武帝采纳主父偃的建议,颁布推恩令,加强中央集权。

【解答】根据图表分析可知,材料描述的是,诸侯势大,为改变这种局面,颁布推恩令,所以D符合题意。A、B。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生对汉武帝大一统的政治措施的识记情况,进而考查学生分析归纳能力。

12.(1.5分)从汉武帝建元五年设置五经博士,儒家经学得到了突飞猛进的发展。专攻经学的博士弟子由武帝时的五十人,逐步递增( )

A.“文景之治”政治清明

B.“罢黜百家,尊崇儒术”

C.“推恩”诸侯加强控制

D.察举制度逐步确立

【分析】本题主要考查罢黜百家,尊崇儒术,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】材料中儒家经学得到突飞猛进的发展,专攻经学的博士弟子人数迅速增加,尊崇儒术”,使儒学逐渐确立正统地位;题干现象是从汉武帝开始的,排除A项,排除C项,与儒学发展成为主流思想不符。

故选:B。

【点评】本题主要考查汉武帝的思想措施,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

13.(1.5分)为加强朝廷对社会经济的控制,汉武帝把铸币权收归中央,统一铸造( )

A.刀币 B.铲币

C.半两钱 D.五铢钱

【分析】本题考查汉武帝推进大一统在经济方面的措施,掌握相关的基础知识。

【解答】为了加强中央集权,汉武帝在经济上把铸币权收归中央。D符合题意。

故选:D。

【点评】本题考查汉武帝推进大一统在经济方面的措施,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

14.(1.5分)一位同学准备去图书馆借阅书籍,它是我国第一部纪传体通史,被鲁迅先生徉为“史家之绝唱( )

A.《论语》 B.《离骚》 C.《史记》 D.《春秋》

【分析】本题以“史家之绝唱,无韵之离骚”为切入点,考查了《史记》。

【解答】生活在西汉汉武帝时期的史学家司马迁所写的《史记》,记述了从黄帝到汉武帝时期的史实。鲁迅称其为“史家之绝唱。故“史家之绝唱。

故选:C。

【点评】本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记《史记》的历史地位。

15.(1.5分)某班同学为体验我国古代一项伟大发明的工艺流程,进行了以下实践活动。这项发明( )

A.对作战方式产生了巨大影响

B.发展中医学的治疗理论

C.促进了远洋航海技术的发展

D.推动文化的传播和发展

【分析】本题考查造纸术,知道造纸术推动文化的传播和发展。

【解答】材料反映的造纸术的工艺流程,造纸术推动了文化的传播和发展;火药的发明对作战方式产生巨大影响,排除A,B项与材料信息无关;指南针促进了远洋航海技术的发展,排除C。

故选:D。

【点评】本题考查造纸术,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

16.(1.5分)八年级上册历史教参书说“这些火船往哪儿开呀?曹营啊。那东风这么一鼓啊,鼓动帆蓬,这船都像飞起来一样( )

A.淝水之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.长平之战

【分析】本题考查赤壁之战。赤壁之战为三国鼎立局面奠定基础。

【解答】由题干中“这些火船往哪儿开呀?曹营啊,鼓动帆蓬,火船就奔曹操的水寨来了”判断是赤壁之战,曹操率军南下,与孙刘联军在赤壁展开大战,曹操元气大伤,从而为三国鼎立局面奠定基础。

故选:C。

【点评】本题考查了对赤壁之战的历史影响的理解和记忆,要根据赤壁之战的结果及历史影响作答。

17.(1.5分)以下示意图反映出( )

A.东汉末年军阀割据 B.三国鼎立局面形成

C.魏晋时期政权并立 D.统一趋势不断加强

【分析】本题以示意图为切入点,考查三国两晋南北朝时期的相关知识点。

【解答】分析图片可知,220年曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,国号魏,它主要控制北方地区,刘备在成都称帝,史称蜀。222年,国号吴,主要控制东南地区,司马炎(晋武帝)建立西晋。280年,统一了全国,D符合题意,不符合题意。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记三国两晋南北朝时期统一的相关史实。

18.(1.5分)作为博物馆解说员介绍东汉时期的张仲景时,你应从下列选项中选择的是( )

A.《黄帝内经》 B.创制“麻沸散”

C.《伤寒杂病论》 D.创编“五禽戏”

【分析】本题以作为博物馆解说员介绍东汉时期的张仲景为依托,考查张仲景的贡献。注意掌握相关基础知识。

【解答】东汉末年,张仲景写成的《伤寒杂病论》全面阐述了中医的理论和治病原则,医德高尚。C符合题意。

故选:C。

【点评】本题主要考查解读题干和对历史史实的分析和准确识记能力。识记与灵活掌握秦汉科技、文化、思想等方面的成就。

19.(1.5分)《后汉书 华佗传》记载:华佗对他的学生吴普说:“动摇则谷气得销,血脉流通,病不得生。”据此可知( )

A.善治伤寒杂病 B.开创了中医临床理论

C.擅长外科手术 D.认识到运动有益健康

【分析】本题以《后汉书 华佗传》的一段记载为切入点,考查华佗的相关知识。

【解答】由材料“动摇则谷气得销,血脉流通。”可知,即华佗认识到运动有益健康。

故选:D。

【点评】注意对材料的解读,识记华佗的重要贡献。

20.(1.5分)如图是某同学整理的一位南朝时期科学家的成就。这位科学家是( )

数学方面:把圆周率精确到小数点以后的第七位数字历法方面:创制了当时最先进的历法《大明历》机械制造方面:设计制造出了指南车、水碓磨、千里船

A.祖冲之 B.刘徽 C.贾思勰 D.郦道元

【分析】本题侧重于考查魏晋时期数学的发展,解题关键信息是“把圆周率精确到小数点以后的第七位数字”。

【解答】A.根据材料“把圆周率精确到小数点以后的第七位数字”等信息分析可知,材料成就与祖冲之相符合;

B.刘徽是古典数学理论的奠基人,提出了牟合方盖,与材料不相符;

C.贾思勰是农学家,与材料数学成就不相符;

D.郦道元是地理学家,与材料不相符。

故选:A。

【点评】本题侧重于考查魏晋时期数学的发展,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

二、非选择题,本部分共4题,共40分

21.(10分)汉代丝绸之路。

材料一

(1)依据材料一,结合所学,找出西域的地域范围。

(2)写出汉代陆上丝绸之路的路线。(起止点及必经之地)

材料二:汉朝先后开辟了多条海上航线。向东:到 达朝鲜、日本。向西:从东南沿海港口出发,经A 中南 半岛南下,绕过 马来半岛,穿过马六甲海峡,最远抵达B 印度半岛 南端和斯里兰卡。中国的丝绸等物品经过这条航线再转运到欧洲地区,这条航线被称为“海上丝绸之路”。

(3)依据材料二,找出“海上丝绸之路”向西途经的A和B的地点。

材料三

(4)依据材料三,概括丝绸之路的历史意义。

【分析】本题考查汉通西域和丝绸之路等相关史实,掌握相关的基础知识。

【解答】(1)依据材料一,结合所学可知、阳关以西,即今新疆地区、西亚、欧洲东部等广大地区。

(2)汉代陆上丝绸之路的路线是从长安向西,进入西域(今新疆),到达欧洲(大秦)

(3)依据材料二可知,“海上丝绸之路”向西途经的A和B的地点分别是中南半岛。

(4)依据材料三可知,丝绸之路的历史意义是古代东西方往来的大动脉,起到了极大地促进作用。

故答案为:

(1)范围:狭义的西域是玉门关、阳关以西,即今新疆地区、西亚、欧洲东部等广大地区。

(2)路线:从长安向西,进入西域(今新疆),到达欧洲(大秦)

(3)地点:A中南;B印度半岛。

(4)意义:古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流。

【点评】本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记汉通西域和丝绸之路等相关史实。

22.(10分)构建民族命运共同体。

材料一

(1)依据材料一,概括这一时期的特征(单元主题)。

材料二

楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,……无积聚而多贫。——《史记 货殖列传》 江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,充仞八方;丝绵布帛之饶——《宋书》

(2)依据材料二,指出魏晋南朝时期江南经济发生的变化。分析变化的原因。

材料三

(3)依据材料三,概括魏晋以来汉族与少数民族交往的内容。结合所学,分析其历史影响。

【分析】本题考查魏晋南北朝时期的民族融合和江南地区的开发,学生根据所学知识和题干信息进行解答即可。

【解答】(1)特征:根据材料一“《三国两晋南北朝时期的朝代更替示意图》”并结合所学知识可知这一时期的时代特征是政权分立与民族交融。

(2)变化:根据材料二“地广人稀,饭稻羹鱼,……无积聚而多贫”到“江南之为国盛矣……覆衣天下”可得出变化是:人口增多;粮食产量提高。

原因:根据所学知识可知,魏晋南朝时期江南经济发生的变化的的原因是北民南迁;南方社会相对安定。

(3)内容:根据材料三“少数民族用牛耙地图、北魏帝王出御图、胡旋舞扁桃壶”可知交往的内容主要是农业生产技术、饮食和乐舞等。

影响:根据所学知识可知,魏晋以来汉族与少数民族交往,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少。

故答案为:

(1)特征:政权分立与民族交融。

(2)变化:人口增多;土地开垦面积增加;经济发展等。

原因:北民南迁,带来农作物和先进的生产技术;南方自然条件优越等。

(3)内容:农业生产技术、服饰。

影响:淡化了“胡”“汉”观念,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少。

【点评】本题以魏晋南北朝时期的民族融合和江南地区的开发为切入点,考查学生对这一时期历史的掌握情况。

23.(10分)农业文明是中华文明的重要组成部分。

材料一:1958年以来,黄河中下游地区发现了裴 李岗等距今七八千年前的村落遗址。遗址内发现了粟类农作物和半地穴式房屋遗存,还发现了成套的日用陶器及磨制石器等生产工具。磁山遗址中残存的粮食达十余万斤。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)依据材料一,指出这些村落中原始居民的生产、生活表现。

材料二:春秋以前的“耦耕”完全依靠人力,春秋战国时期有了牛耕,利用畜力进行耕作

——摘编自张岂之《中国历史(先秦卷)》

(2)依据材料二,指出春秋战国时期耕作技术的进步表现。概括春秋战国时期铁制工具使用的特点。

材料三:汉文帝曾在春耕时举行亲耕仪式,表示皇帝重视农业,又宣布免去当年田租之半。汉景帝即位之初就下令恢复三十税一的田租,多种树……到了文景之世,流民既归、户口增加,小者也增长了一倍。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(3)依据材料三,结合所学,概括汉文帝和汉景帝治国的共同措施。分析这些措施的作用。

材料四

卷一:耕田、收种、种谷各1篇;卷二:谷类、豆、麦、麻、稻、瓜、瓠、芋等13篇;卷三:种葵(蔬菜)、蔓菁等12篇;卷四:园篱、栽树(园艺)各1篇,枣、桃、李等果树栽培12篇;——摘编自贾思勰的《齐民要术》

(4)依据材料四,概括这本农书的特点。结合劳动实践,说说你的感受。

【分析】本题考查中国古代农业发展,学生根据所学知识和题干信息作答即可。

【解答】(1)生产、生活表现:根据材料一“粟类农作物和半地穴式房屋遗存。磁山遗址中残存的粮食达十余万斤”可得出表现是种植粟;会使用陶器和磨制石器等。

(2)表现:根据材料二“春秋战国时期有了牛耕,利用畜力进行耕作;

特点:根据图示“战国铁器出土地点分布图”可知特点是分布广、数量大等。

(3)措施:根据材料三“汉文帝曾在春耕时举行亲耕仪式,表示皇帝重视农业。汉景帝即位之初就下令恢复三十税一的田租,多种树”可得出措施是重视农业。

作用:根据所学知识可知汉文帝和汉景帝的这些举措促进了农业发展,有利于人口增加,有利于社会安定等。

(4)特点:根据材料四“卷一:耕田、收种;卷二:谷类、豆、麦、麻、稻、瓜、瓠;卷三:种葵(蔬菜);卷四:园篱,枣、桃、李等果树栽培12篇”可得出特点是内容丰富。

感受:根据所学知识可知,中国古代是农业大国,重视农耕经验的总结与推广。

故答案为:

(1)生产、生活表现:种植粟;会使用陶器和磨制石器等。

(2)表现:使用铁犁牛耕;

特点:分布广、数量大等。

(3)措施:重视农业、减免赋税和劝课农桑等。

作用:这些举措促进了农业发展,有利于人口增加,有利于社会安定等。

(4)特点:内容丰富,涉及范围广等;

感受:中国古代是农业大国,历史悠久。

【点评】本题以中国古代农业发展为切入点,考查学生分析理解材料的能力。

24.(10分)文物中的历史。

材料一:如图所示是出土的商朝刻有文字的甲骨

(1)依据材料一,说出甲骨文的造字特点。结合所学,分析甲骨文的价值。

材料二

克罍铭文拓片译文周王说:太保(指召公),你用盟誓和清酒来供你的君王。我非常满意你的供享,命克(召公的儿子),管理和使用羌等六族。克到达燕地,接收了土地和管理机构

(2)根据材料二,写出青铜器“克罍”铭文可以了解西周实行的政治制度。结合所学,概括这一制度的主要内容。

材料三:二月辛巳,黑夫和惊再次向哥哥问好,妈妈应该还好吧?我们两个都好。我与惊分别了几日,可能要去一段时间,也不知道会不会受伤呀。

——信件内容(译文节选)

(3)依据材料三,结合所学,分析秦简(木牍)

材料四:如图是王羲之所书《兰亭集序》摹本(局部)

(4)依据材料四,概括王羲之书法的特点。结合所学,分析东晋南朝时期书法艺术发展的原因。

【分析】本题考查甲骨文、西周的制度、书法等知识点,学生根据题干信息和所学知识解答即可。

【解答】(1)特点:根据材料一“可有文字的甲骨”可得出特点是象形;

价值:根据所学知识可知,甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早,对中国文字的形成与发展有深远的影响,我国有文字可考的历史从商朝开始。

(2)制度:根据所学知识可知,青铜器“克罍”铭文可以了解西周实行分封制。

内容:根据所学知识可知,分封制的内容是授予管理土地和人民的权力,以保证周王朝对地方的控制,扩大统治范围,服从周王调兵等。

(3)问题:根据材料三“云梦秦简家书”可得出秦的统治(徭役、赋税。

(4)特点:根据材料四“王羲之所书《兰亭集序》摹本(局部)”可得出特点是行云流水。

原因:根据所学知识可知,东晋南朝时期书法艺术发展的原因是造纸术的改进;政府的重视。

故答案为:

(1)特点:象形;

价值:甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字。目前所知。

(2)制度:分封制;

内容:授予管理土地和人民的权力,建立诸侯国,同时稳定政局。诸侯需要向周王进献贡物。

(3)问题:秦的统治(徭役、赋税。

(4)特点:行云流水;

原因:造纸术的改进,提高了纸的产量和质量;广大书法爱好者的努力等。

【点评】本题以材料和图片呈现出历史信息,考查学生对基础知识的掌握。

一、选择题,本部分共20题,每题1.5分,共30分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。

1.(1.5分)七年级将举办一场研学之旅,去探寻北京人的生产、生活的情况,其中最真实的史料来源是( )

A.神话传说 B.史书记载 C.学者推断 D.化石遗存

2.(1.5分)考古发现是了解史前社会历史的重要依据。如图三个从河姆渡遗址出土的文物共同反映了( )

A.人类的起源 B.原始农耕生活

C.远古的传说 D.早期国家产生

3.(1.5分)被后人尊崇为中华民族的“人文初祖”的是( )

A.盘古和女娲 B.黄帝和蚩尤

C.炎帝和蚩尤 D.炎帝和黄帝

4.(1.5分)彩陶最早流行于河南西部、陕西关中地区、山西南部接壤的区域。到距今5300年左右,彩陶文化影响范围达到黄河上游和下游、长江中下游和辽河流域。如图所示是考古发现的部分彩陶图片及其发掘地,由此可以说明( )

A.彩陶烧制技术出现在我国打制石器时期

B.史前时期小农经济得到充足发展

C.中原地区的文化对周围地区产生了影响

D.中原地区的阶级分化已比较明显

5.(1.5分)春秋时期,面对社会动荡不安、各种矛盾激化和冲突,孔子强调爱人( )

A.“无为而治” B.“仁”

C.“兼爱” D.“礼治”

6.(1.5分)有学者认为,自秦始皇以后,中国人明白了自己的国家应该是什么样子,历史大势终归是要回到统一国家的正轨上来。他意在说明( )

A.王室衰微的表现 B.商鞅变法的背景

C.秦灭六国的过程 D.秦朝统一的意义

7.(1.5分)连环画以连续的图画叙述故事、刻画人物。下列连环画中反映“王侯将相宁有种乎”这一口号的是( )

A.《陈胜吴广起义》 B.《楚汉之争》

C.《官渡之战》 D.《赤壁之战》

8.(1.5分)“楚河汉界”为中国象棋棋盘中的分界线,源于中国古代历史上的一次战争。这次战争是( )

A.长平之战 B.楚汉之争 C.巨鹿之战 D.淝水之战

9.(1.5分)如图出自一本书的章节目录。依据内容判断,该书介绍的历史人物是( )

第一章斩蛇起义,推翻秦朝第二章消灭项羽,建立汉朝第三章确立典章,设立制度

A.汉高祖 B.汉文帝 C.汉景帝 D.汉武帝

10.(1.5分)《汉书 食货志》记载:“汉兴……民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,汉初统治者采取了( )

A.重文轻武政策 B.文化专制政策

C.闭关锁国政策 D.休养生息政策

11.(1.5分)观察如图两幅图,促使“西汉初期”“西汉后期”封国范围发生变化的措施是( )

A.分封诸侯 B.设置郡县

C.实行郡国并行 D.颁布推恩令

12.(1.5分)从汉武帝建元五年设置五经博士,儒家经学得到了突飞猛进的发展。专攻经学的博士弟子由武帝时的五十人,逐步递增( )

A.“文景之治”政治清明

B.“罢黜百家,尊崇儒术”

C.“推恩”诸侯加强控制

D.察举制度逐步确立

13.(1.5分)为加强朝廷对社会经济的控制,汉武帝把铸币权收归中央,统一铸造( )

A.刀币 B.铲币

C.半两钱 D.五铢钱

14.(1.5分)一位同学准备去图书馆借阅书籍,它是我国第一部纪传体通史,被鲁迅先生徉为“史家之绝唱( )

A.《论语》 B.《离骚》 C.《史记》 D.《春秋》

15.(1.5分)某班同学为体验我国古代一项伟大发明的工艺流程,进行了以下实践活动。这项发明( )

A.对作战方式产生了巨大影响

B.发展中医学的治疗理论

C.促进了远洋航海技术的发展

D.推动文化的传播和发展

16.(1.5分)八年级上册历史教参书说“这些火船往哪儿开呀?曹营啊。那东风这么一鼓啊,鼓动帆蓬,这船都像飞起来一样( )

A.淝水之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.长平之战

17.(1.5分)以下示意图反映出( )

A.东汉末年军阀割据 B.三国鼎立局面形成

C.魏晋时期政权并立 D.统一趋势不断加强

18.(1.5分)作为博物馆解说员介绍东汉时期的张仲景时,你应从下列选项中选择的是( )

A.《黄帝内经》 B.创制“麻沸散”

C.《伤寒杂病论》 D.创编“五禽戏”

19.(1.5分)《后汉书 华佗传》记载:华佗对他的学生吴普说:“动摇则谷气得销,血脉流通,病不得生。”据此可知( )

A.善治伤寒杂病 B.开创了中医临床理论

C.擅长外科手术 D.认识到运动有益健康

20.(1.5分)如图是某同学整理的一位南朝时期科学家的成就。这位科学家是( )

数学方面:把圆周率精确到小数点以后的第七位数字历法方面:创制了当时最先进的历法《大明历》机械制造方面:设计制造出了指南车、水碓磨、千里船

A.祖冲之 B.刘徽 C.贾思勰 D.郦道元

二、非选择题,本部分共4题,共40分

21.(10分)汉代丝绸之路。

材料一

(1)依据材料一,结合所学,找出西域的地域范围。

(2)写出汉代陆上丝绸之路的路线。(起止点及必经之地)

材料二:汉朝先后开辟了多条海上航线。向东:到 达朝鲜、日本。向西:从东南沿海港口出发,经A 半岛南下,绕过 马来半岛,穿过马六甲海峡,最远抵达B 南端和斯里兰卡。中国的丝绸等物品经过这条航线再转运到欧洲地区,这条航线被称为“海上丝绸之路”。

(3)依据材料二,找出“海上丝绸之路”向西途经的A和B的地点。

材料三

(4)依据材料三,概括丝绸之路的历史意义。

22.(10分)构建民族命运共同体。

材料一

(1)依据材料一,概括这一时期的特征(单元主题)。

材料二

楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,……无积聚而多贫。——《史记 货殖列传》 江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,充仞八方;丝绵布帛之饶——《宋书》

(2)依据材料二,指出魏晋南朝时期江南经济发生的变化。分析变化的原因。

材料三

(3)依据材料三,概括魏晋以来汉族与少数民族交往的内容。结合所学,分析其历史影响。

23.(10分)农业文明是中华文明的重要组成部分。

材料一:1958年以来,黄河中下游地区发现了裴 李岗等距今七八千年前的村落遗址。遗址内发现了粟类农作物和半地穴式房屋遗存,还发现了成套的日用陶器及磨制石器等生产工具。磁山遗址中残存的粮食达十余万斤。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)依据材料一,指出这些村落中原始居民的生产、生活表现。

材料二:春秋以前的“耦耕”完全依靠人力,春秋战国时期有了牛耕,利用畜力进行耕作

——摘编自张岂之《中国历史(先秦卷)》

(2)依据材料二,指出春秋战国时期耕作技术的进步表现。概括春秋战国时期铁制工具使用的特点。

材料三:汉文帝曾在春耕时举行亲耕仪式,表示皇帝重视农业,又宣布免去当年田租之半。汉景帝即位之初就下令恢复三十税一的田租,多种树……到了文景之世,流民既归、户口增加,小者也增长了一倍。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(3)依据材料三,结合所学,概括汉文帝和汉景帝治国的共同措施。分析这些措施的作用。

材料四

卷一:耕田、收种、种谷各1篇;卷二:谷类、豆、麦、麻、稻、瓜、瓠、芋等13篇;卷三:种葵(蔬菜)、蔓菁等12篇;卷四:园篱、栽树(园艺)各1篇,枣、桃、李等果树栽培12篇;——摘编自贾思勰的《齐民要术》

(4)依据材料四,概括这本农书的特点。结合劳动实践,说说你的感受。

24.(10分)文物中的历史。

材料一:如图所示是出土的商朝刻有文字的甲骨

(1)依据材料一,说出甲骨文的造字特点。结合所学,分析甲骨文的价值。

材料二

克罍铭文拓片译文周王说:太保(指召公),你用盟誓和清酒来供你的君王。我非常满意你的供享,命克(召公的儿子),管理和使用羌等六族。克到达燕地,接收了土地和管理机构

(2)根据材料二,写出青铜器“克罍”铭文可以了解西周实行的政治制度。结合所学,概括这一制度的主要内容。

材料三:二月辛巳,黑夫和惊再次向哥哥问好,妈妈应该还好吧?我们两个都好。我与惊分别了几日,可能要去一段时间,也不知道会不会受伤呀。

——信件内容(译文节选)

(3)依据材料三,结合所学,分析秦简(木牍)

材料四:如图是王羲之所书《兰亭集序》摹本(局部)

(4)依据材料四,概括王羲之书法的特点。结合所学,分析东晋南朝时期书法艺术发展的原因。

2023-2024学年北京市延庆区七年级(上)期末历史试卷

参考答案与试题解析

一、选择题,本部分共20题,每题1.5分,共30分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。

1.(1.5分)七年级将举办一场研学之旅,去探寻北京人的生产、生活的情况,其中最真实的史料来源是( )

A.神话传说 B.史书记载 C.学者推断 D.化石遗存

【分析】本题主要考查最真实的史料来源的相关史实。掌握相关基础知识。

【解答】历史的史料来源大致有考古发掘、神话传说、史书记载等、生活的情况、北京人等。远古时期没有文字记载,那时的历史只能靠科学家根据遗址发掘出来的化石。如果我们去探寻北京人的生产,其中最真实的史料来源是化石遗存。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握最真实的史料来源的相关史实。

2.(1.5分)考古发现是了解史前社会历史的重要依据。如图三个从河姆渡遗址出土的文物共同反映了( )

A.人类的起源 B.原始农耕生活

C.远古的传说 D.早期国家产生

【分析】本题考查了原始农业的发展。注意掌握相关的基础知识。

【解答】根据题干图片并结合所学知识可知,它们共同反映了原始农耕生活,表明长江下游是亚洲稻的起源地之一,河姆渡人还会制作陶器和玉器,农作物种植、磨制工具的发展,B是正确的选项、北京人的发现等;远古的传说主要包括黄帝,尧舜禹时期的传说等;夏商周时期属于早期国家的产生。

故选:B。

【点评】本题要正确理解题意,只有理解题意,才能明确考查的知识点是原始农业的发展,才能做出正确选择。

3.(1.5分)被后人尊崇为中华民族的“人文初祖”的是( )

A.盘古和女娲 B.黄帝和蚩尤

C.炎帝和蚩尤 D.炎帝和黄帝

【分析】本题考查炎帝和黄帝,知道炎帝和黄帝被后人尊称为中华民族的“人文初祖”。

【解答】依据所学知识,距今约四五千年。从此、黄帝部落结成联盟,华夏族是汉族的前身。炎帝和黄帝被后人尊称为中华民族的“人文初祖”。

故选:D。

【点评】本题考查炎帝和黄帝,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

4.(1.5分)彩陶最早流行于河南西部、陕西关中地区、山西南部接壤的区域。到距今5300年左右,彩陶文化影响范围达到黄河上游和下游、长江中下游和辽河流域。如图所示是考古发现的部分彩陶图片及其发掘地,由此可以说明( )

A.彩陶烧制技术出现在我国打制石器时期

B.史前时期小农经济得到充足发展

C.中原地区的文化对周围地区产生了影响

D.中原地区的阶级分化已比较明显

【分析】本题考查半坡人,掌握相关的基础知识。

【解答】“彩陶最早流行于河南西部、陕西关中地区。到距今5300年左右、长江中下游和辽河流域”说明中原地区的文化对周围地区产生了影响、辽宁。故C符合题意,不能说明彩陶烧制技术出现在我国打制石器时期、中原地区的阶级分化已比较明显。

故选:C。

【点评】本题考查半坡人,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道题干材料说明中原地区的文化对周围地区产生了影响。

5.(1.5分)春秋时期,面对社会动荡不安、各种矛盾激化和冲突,孔子强调爱人( )

A.“无为而治” B.“仁”

C.“兼爱” D.“礼治”

【分析】本题主要考查百家争鸣,重点掌握孔子的主张。

【解答】根据材料“孔子强调爱人,认为爱父母、爱君上是做人的基本准则”及所学知识,他的核心思想是“仁”,即要有爱心和同情心,勿施于人”“己欲立而立人,将“仁”作为处理人与人关系的最高行为准则和道德规范;老子主张“无为而治”;墨子主张“兼爱”;荀子,明确尊卑等级,排除D项。

故选:B。

【点评】本题主要考查百家争鸣,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

6.(1.5分)有学者认为,自秦始皇以后,中国人明白了自己的国家应该是什么样子,历史大势终归是要回到统一国家的正轨上来。他意在说明( )

A.王室衰微的表现 B.商鞅变法的背景

C.秦灭六国的过程 D.秦朝统一的意义

【分析】本题考查秦朝的统一。公元前221年,秦王嬴政统一了六国,都城咸阳(今陕西咸阳)。

【解答】根据材料“自秦始皇以后,中国人明白了自己的国家应该是什么样子”并所学知识可知,结束了春秋战国以来诸侯国长期征战混乱的局面,D项正确,排除A项,排除B项,排除C项。

故选:D。

【点评】掌握秦朝统一的过程和历史意义。

7.(1.5分)连环画以连续的图画叙述故事、刻画人物。下列连环画中反映“王侯将相宁有种乎”这一口号的是( )

A.《陈胜吴广起义》 B.《楚汉之争》

C.《官渡之战》 D.《赤壁之战》

【分析】本题以“王侯将相宁有种乎?”这一口号为切入点,主要考查陈胜、吴广起义的相关史实。掌握相关基础知识。

【解答】公元前209年,陈胜,遇雨误期,陈胜、揭竿而起,宁有种乎”,起义军攻下陈。陈胜。沉重打击了秦王朝,但他们的革命首创精神在我国历史上闪耀着永不磨灭的光辉。喊出“王侯将相宁有种乎、吴广起义。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。识记陈胜、吴广起义的相关史实。

8.(1.5分)“楚河汉界”为中国象棋棋盘中的分界线,源于中国古代历史上的一次战争。这次战争是( )

A.长平之战 B.楚汉之争 C.巨鹿之战 D.淝水之战

【分析】本题以“楚河汉界”为中国象棋棋盘中的分界线为切入点,考查楚汉之争的相关知识。

【解答】“楚河汉界”为中国象棋棋盘中的分界线,源于中国古代历史上的楚汉之争,刘邦和项羽为了争夺帝位。最后刘邦战胜了项羽,定都长安。

故选:B。

【点评】本题考查楚汉之争,考查学生的识记和理解能力,解题关键是知道象棋棋盘上的楚河汉界与楚汉之争有关。

9.(1.5分)如图出自一本书的章节目录。依据内容判断,该书介绍的历史人物是( )

第一章斩蛇起义,推翻秦朝第二章消灭项羽,建立汉朝第三章确立典章,设立制度

A.汉高祖 B.汉文帝 C.汉景帝 D.汉武帝

【分析】本题主要考查刘邦的主要活动的相关史实。解读图片中的章节目录是解题的关键。

【解答】据所学知识可知,公元前207年,在巨鹿大败秦军主力,刘邦率兵直逼咸阳,秦朝灭亡,从公元前206年﹣﹣公元前202年,进行了长达四年的楚汉战争,刘邦建立了汉朝,刘邦建立汉朝,历史上称为西汉。汉高祖时期,开始实行休养生息政策、兵役和赋税负担。故题干的章节目录中介绍的历史人物是汉高祖。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生对图片的解读能力和对历史知识的识记、理解能力。理解并识记刘邦的主要活动相关史实。

10.(1.5分)《汉书 食货志》记载:“汉兴……民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,汉初统治者采取了( )

A.重文轻武政策 B.文化专制政策

C.闭关锁国政策 D.休养生息政策

【分析】本题主要考查西汉的建立和汉初的统治,结合所学西汉初年统治政策及成因分析作答。

【解答】为了巩固政权和稳定社会局势,汉高祖吸取秦朝因暴政导致速亡的教训。他下令“兵皆罢归家”,并将那些因战乱,以增加农业劳动力,鼓励人民致力农业生产,减轻农民的赋税,D项正确,排除A项,没有实行文化专制政策;清朝实行闭关锁国政策。

故选:D。

【点评】本题主要考查西汉的建立和汉初的统治,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

11.(1.5分)观察如图两幅图,促使“西汉初期”“西汉后期”封国范围发生变化的措施是( )

A.分封诸侯 B.设置郡县

C.实行郡国并行 D.颁布推恩令

【分析】本题主要考查汉武帝大一统的政治措施,汉武帝采纳主父偃的建议,颁布推恩令,加强中央集权。

【解答】根据图表分析可知,材料描述的是,诸侯势大,为改变这种局面,颁布推恩令,所以D符合题意。A、B。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生对汉武帝大一统的政治措施的识记情况,进而考查学生分析归纳能力。

12.(1.5分)从汉武帝建元五年设置五经博士,儒家经学得到了突飞猛进的发展。专攻经学的博士弟子由武帝时的五十人,逐步递增( )

A.“文景之治”政治清明

B.“罢黜百家,尊崇儒术”

C.“推恩”诸侯加强控制

D.察举制度逐步确立

【分析】本题主要考查罢黜百家,尊崇儒术,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】材料中儒家经学得到突飞猛进的发展,专攻经学的博士弟子人数迅速增加,尊崇儒术”,使儒学逐渐确立正统地位;题干现象是从汉武帝开始的,排除A项,排除C项,与儒学发展成为主流思想不符。

故选:B。

【点评】本题主要考查汉武帝的思想措施,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

13.(1.5分)为加强朝廷对社会经济的控制,汉武帝把铸币权收归中央,统一铸造( )

A.刀币 B.铲币

C.半两钱 D.五铢钱

【分析】本题考查汉武帝推进大一统在经济方面的措施,掌握相关的基础知识。

【解答】为了加强中央集权,汉武帝在经济上把铸币权收归中央。D符合题意。

故选:D。

【点评】本题考查汉武帝推进大一统在经济方面的措施,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

14.(1.5分)一位同学准备去图书馆借阅书籍,它是我国第一部纪传体通史,被鲁迅先生徉为“史家之绝唱( )

A.《论语》 B.《离骚》 C.《史记》 D.《春秋》

【分析】本题以“史家之绝唱,无韵之离骚”为切入点,考查了《史记》。

【解答】生活在西汉汉武帝时期的史学家司马迁所写的《史记》,记述了从黄帝到汉武帝时期的史实。鲁迅称其为“史家之绝唱。故“史家之绝唱。

故选:C。

【点评】本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记《史记》的历史地位。

15.(1.5分)某班同学为体验我国古代一项伟大发明的工艺流程,进行了以下实践活动。这项发明( )

A.对作战方式产生了巨大影响

B.发展中医学的治疗理论

C.促进了远洋航海技术的发展

D.推动文化的传播和发展

【分析】本题考查造纸术,知道造纸术推动文化的传播和发展。

【解答】材料反映的造纸术的工艺流程,造纸术推动了文化的传播和发展;火药的发明对作战方式产生巨大影响,排除A,B项与材料信息无关;指南针促进了远洋航海技术的发展,排除C。

故选:D。

【点评】本题考查造纸术,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

16.(1.5分)八年级上册历史教参书说“这些火船往哪儿开呀?曹营啊。那东风这么一鼓啊,鼓动帆蓬,这船都像飞起来一样( )

A.淝水之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.长平之战

【分析】本题考查赤壁之战。赤壁之战为三国鼎立局面奠定基础。

【解答】由题干中“这些火船往哪儿开呀?曹营啊,鼓动帆蓬,火船就奔曹操的水寨来了”判断是赤壁之战,曹操率军南下,与孙刘联军在赤壁展开大战,曹操元气大伤,从而为三国鼎立局面奠定基础。

故选:C。

【点评】本题考查了对赤壁之战的历史影响的理解和记忆,要根据赤壁之战的结果及历史影响作答。

17.(1.5分)以下示意图反映出( )

A.东汉末年军阀割据 B.三国鼎立局面形成

C.魏晋时期政权并立 D.统一趋势不断加强

【分析】本题以示意图为切入点,考查三国两晋南北朝时期的相关知识点。

【解答】分析图片可知,220年曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,国号魏,它主要控制北方地区,刘备在成都称帝,史称蜀。222年,国号吴,主要控制东南地区,司马炎(晋武帝)建立西晋。280年,统一了全国,D符合题意,不符合题意。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记三国两晋南北朝时期统一的相关史实。

18.(1.5分)作为博物馆解说员介绍东汉时期的张仲景时,你应从下列选项中选择的是( )

A.《黄帝内经》 B.创制“麻沸散”

C.《伤寒杂病论》 D.创编“五禽戏”

【分析】本题以作为博物馆解说员介绍东汉时期的张仲景为依托,考查张仲景的贡献。注意掌握相关基础知识。

【解答】东汉末年,张仲景写成的《伤寒杂病论》全面阐述了中医的理论和治病原则,医德高尚。C符合题意。

故选:C。

【点评】本题主要考查解读题干和对历史史实的分析和准确识记能力。识记与灵活掌握秦汉科技、文化、思想等方面的成就。

19.(1.5分)《后汉书 华佗传》记载:华佗对他的学生吴普说:“动摇则谷气得销,血脉流通,病不得生。”据此可知( )

A.善治伤寒杂病 B.开创了中医临床理论

C.擅长外科手术 D.认识到运动有益健康

【分析】本题以《后汉书 华佗传》的一段记载为切入点,考查华佗的相关知识。

【解答】由材料“动摇则谷气得销,血脉流通。”可知,即华佗认识到运动有益健康。

故选:D。

【点评】注意对材料的解读,识记华佗的重要贡献。

20.(1.5分)如图是某同学整理的一位南朝时期科学家的成就。这位科学家是( )

数学方面:把圆周率精确到小数点以后的第七位数字历法方面:创制了当时最先进的历法《大明历》机械制造方面:设计制造出了指南车、水碓磨、千里船

A.祖冲之 B.刘徽 C.贾思勰 D.郦道元

【分析】本题侧重于考查魏晋时期数学的发展,解题关键信息是“把圆周率精确到小数点以后的第七位数字”。

【解答】A.根据材料“把圆周率精确到小数点以后的第七位数字”等信息分析可知,材料成就与祖冲之相符合;

B.刘徽是古典数学理论的奠基人,提出了牟合方盖,与材料不相符;

C.贾思勰是农学家,与材料数学成就不相符;

D.郦道元是地理学家,与材料不相符。

故选:A。

【点评】本题侧重于考查魏晋时期数学的发展,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

二、非选择题,本部分共4题,共40分

21.(10分)汉代丝绸之路。

材料一

(1)依据材料一,结合所学,找出西域的地域范围。

(2)写出汉代陆上丝绸之路的路线。(起止点及必经之地)

材料二:汉朝先后开辟了多条海上航线。向东:到 达朝鲜、日本。向西:从东南沿海港口出发,经A 中南 半岛南下,绕过 马来半岛,穿过马六甲海峡,最远抵达B 印度半岛 南端和斯里兰卡。中国的丝绸等物品经过这条航线再转运到欧洲地区,这条航线被称为“海上丝绸之路”。

(3)依据材料二,找出“海上丝绸之路”向西途经的A和B的地点。

材料三

(4)依据材料三,概括丝绸之路的历史意义。

【分析】本题考查汉通西域和丝绸之路等相关史实,掌握相关的基础知识。

【解答】(1)依据材料一,结合所学可知、阳关以西,即今新疆地区、西亚、欧洲东部等广大地区。

(2)汉代陆上丝绸之路的路线是从长安向西,进入西域(今新疆),到达欧洲(大秦)

(3)依据材料二可知,“海上丝绸之路”向西途经的A和B的地点分别是中南半岛。

(4)依据材料三可知,丝绸之路的历史意义是古代东西方往来的大动脉,起到了极大地促进作用。

故答案为:

(1)范围:狭义的西域是玉门关、阳关以西,即今新疆地区、西亚、欧洲东部等广大地区。

(2)路线:从长安向西,进入西域(今新疆),到达欧洲(大秦)

(3)地点:A中南;B印度半岛。

(4)意义:古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流。

【点评】本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记汉通西域和丝绸之路等相关史实。

22.(10分)构建民族命运共同体。

材料一

(1)依据材料一,概括这一时期的特征(单元主题)。

材料二

楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,……无积聚而多贫。——《史记 货殖列传》 江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,充仞八方;丝绵布帛之饶——《宋书》

(2)依据材料二,指出魏晋南朝时期江南经济发生的变化。分析变化的原因。

材料三

(3)依据材料三,概括魏晋以来汉族与少数民族交往的内容。结合所学,分析其历史影响。

【分析】本题考查魏晋南北朝时期的民族融合和江南地区的开发,学生根据所学知识和题干信息进行解答即可。

【解答】(1)特征:根据材料一“《三国两晋南北朝时期的朝代更替示意图》”并结合所学知识可知这一时期的时代特征是政权分立与民族交融。

(2)变化:根据材料二“地广人稀,饭稻羹鱼,……无积聚而多贫”到“江南之为国盛矣……覆衣天下”可得出变化是:人口增多;粮食产量提高。

原因:根据所学知识可知,魏晋南朝时期江南经济发生的变化的的原因是北民南迁;南方社会相对安定。

(3)内容:根据材料三“少数民族用牛耙地图、北魏帝王出御图、胡旋舞扁桃壶”可知交往的内容主要是农业生产技术、饮食和乐舞等。

影响:根据所学知识可知,魏晋以来汉族与少数民族交往,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少。

故答案为:

(1)特征:政权分立与民族交融。

(2)变化:人口增多;土地开垦面积增加;经济发展等。

原因:北民南迁,带来农作物和先进的生产技术;南方自然条件优越等。

(3)内容:农业生产技术、服饰。

影响:淡化了“胡”“汉”观念,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少。

【点评】本题以魏晋南北朝时期的民族融合和江南地区的开发为切入点,考查学生对这一时期历史的掌握情况。

23.(10分)农业文明是中华文明的重要组成部分。

材料一:1958年以来,黄河中下游地区发现了裴 李岗等距今七八千年前的村落遗址。遗址内发现了粟类农作物和半地穴式房屋遗存,还发现了成套的日用陶器及磨制石器等生产工具。磁山遗址中残存的粮食达十余万斤。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)依据材料一,指出这些村落中原始居民的生产、生活表现。

材料二:春秋以前的“耦耕”完全依靠人力,春秋战国时期有了牛耕,利用畜力进行耕作

——摘编自张岂之《中国历史(先秦卷)》

(2)依据材料二,指出春秋战国时期耕作技术的进步表现。概括春秋战国时期铁制工具使用的特点。

材料三:汉文帝曾在春耕时举行亲耕仪式,表示皇帝重视农业,又宣布免去当年田租之半。汉景帝即位之初就下令恢复三十税一的田租,多种树……到了文景之世,流民既归、户口增加,小者也增长了一倍。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(3)依据材料三,结合所学,概括汉文帝和汉景帝治国的共同措施。分析这些措施的作用。

材料四

卷一:耕田、收种、种谷各1篇;卷二:谷类、豆、麦、麻、稻、瓜、瓠、芋等13篇;卷三:种葵(蔬菜)、蔓菁等12篇;卷四:园篱、栽树(园艺)各1篇,枣、桃、李等果树栽培12篇;——摘编自贾思勰的《齐民要术》

(4)依据材料四,概括这本农书的特点。结合劳动实践,说说你的感受。

【分析】本题考查中国古代农业发展,学生根据所学知识和题干信息作答即可。

【解答】(1)生产、生活表现:根据材料一“粟类农作物和半地穴式房屋遗存。磁山遗址中残存的粮食达十余万斤”可得出表现是种植粟;会使用陶器和磨制石器等。

(2)表现:根据材料二“春秋战国时期有了牛耕,利用畜力进行耕作;

特点:根据图示“战国铁器出土地点分布图”可知特点是分布广、数量大等。

(3)措施:根据材料三“汉文帝曾在春耕时举行亲耕仪式,表示皇帝重视农业。汉景帝即位之初就下令恢复三十税一的田租,多种树”可得出措施是重视农业。

作用:根据所学知识可知汉文帝和汉景帝的这些举措促进了农业发展,有利于人口增加,有利于社会安定等。

(4)特点:根据材料四“卷一:耕田、收种;卷二:谷类、豆、麦、麻、稻、瓜、瓠;卷三:种葵(蔬菜);卷四:园篱,枣、桃、李等果树栽培12篇”可得出特点是内容丰富。

感受:根据所学知识可知,中国古代是农业大国,重视农耕经验的总结与推广。

故答案为:

(1)生产、生活表现:种植粟;会使用陶器和磨制石器等。

(2)表现:使用铁犁牛耕;

特点:分布广、数量大等。

(3)措施:重视农业、减免赋税和劝课农桑等。

作用:这些举措促进了农业发展,有利于人口增加,有利于社会安定等。

(4)特点:内容丰富,涉及范围广等;

感受:中国古代是农业大国,历史悠久。

【点评】本题以中国古代农业发展为切入点,考查学生分析理解材料的能力。

24.(10分)文物中的历史。

材料一:如图所示是出土的商朝刻有文字的甲骨

(1)依据材料一,说出甲骨文的造字特点。结合所学,分析甲骨文的价值。

材料二

克罍铭文拓片译文周王说:太保(指召公),你用盟誓和清酒来供你的君王。我非常满意你的供享,命克(召公的儿子),管理和使用羌等六族。克到达燕地,接收了土地和管理机构

(2)根据材料二,写出青铜器“克罍”铭文可以了解西周实行的政治制度。结合所学,概括这一制度的主要内容。

材料三:二月辛巳,黑夫和惊再次向哥哥问好,妈妈应该还好吧?我们两个都好。我与惊分别了几日,可能要去一段时间,也不知道会不会受伤呀。

——信件内容(译文节选)

(3)依据材料三,结合所学,分析秦简(木牍)

材料四:如图是王羲之所书《兰亭集序》摹本(局部)

(4)依据材料四,概括王羲之书法的特点。结合所学,分析东晋南朝时期书法艺术发展的原因。

【分析】本题考查甲骨文、西周的制度、书法等知识点,学生根据题干信息和所学知识解答即可。

【解答】(1)特点:根据材料一“可有文字的甲骨”可得出特点是象形;

价值:根据所学知识可知,甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早,对中国文字的形成与发展有深远的影响,我国有文字可考的历史从商朝开始。

(2)制度:根据所学知识可知,青铜器“克罍”铭文可以了解西周实行分封制。

内容:根据所学知识可知,分封制的内容是授予管理土地和人民的权力,以保证周王朝对地方的控制,扩大统治范围,服从周王调兵等。

(3)问题:根据材料三“云梦秦简家书”可得出秦的统治(徭役、赋税。

(4)特点:根据材料四“王羲之所书《兰亭集序》摹本(局部)”可得出特点是行云流水。

原因:根据所学知识可知,东晋南朝时期书法艺术发展的原因是造纸术的改进;政府的重视。

故答案为:

(1)特点:象形;

价值:甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字。目前所知。

(2)制度:分封制;

内容:授予管理土地和人民的权力,建立诸侯国,同时稳定政局。诸侯需要向周王进献贡物。

(3)问题:秦的统治(徭役、赋税。

(4)特点:行云流水;

原因:造纸术的改进,提高了纸的产量和质量;广大书法爱好者的努力等。

【点评】本题以材料和图片呈现出历史信息,考查学生对基础知识的掌握。

同课章节目录