山东省滨州市惠民县2023-2024学年七年级上学期期末历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省滨州市惠民县2023-2024学年七年级上学期期末历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-28 10:16:02 | ||

图片预览

文档简介

2023—2024学年第一学期学业述评质量检测

七年级历史试题

第I卷(选择题 共50分)

单项选择题:(本大题共25个小题,每小题2分,共50分。每小题所列出的四个选项中,只有一项是符合题意的。)

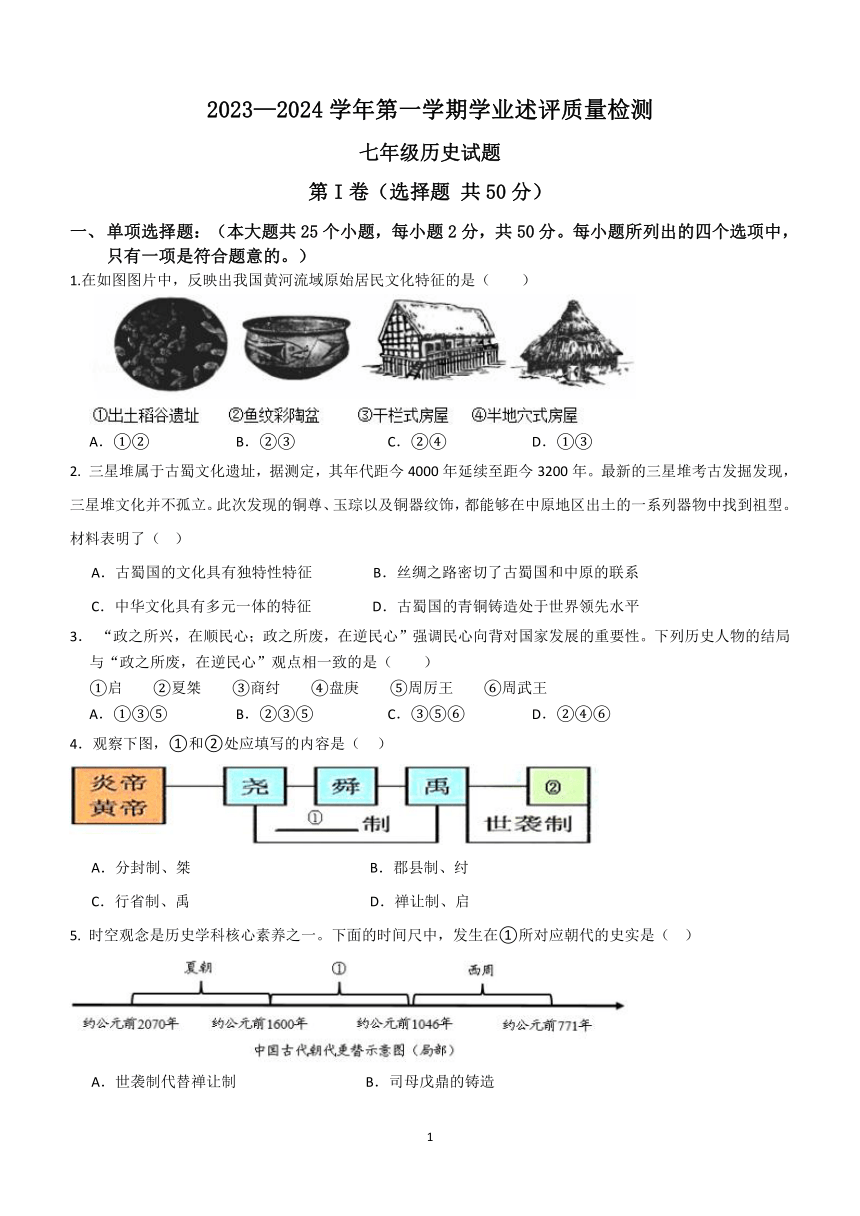

1.在如图图片中,反映出我国黄河流域原始居民文化特征的是( )

A.①② B.②③ C.②④ D.①③

2. 三星堆属于古蜀文化遗址,据测定,其年代距今4000年延续至距今3200年。最新的三星堆考古发掘发现,三星堆文化并不孤立。此次发现的铜尊、玉琮以及铜器纹饰,都能够在中原地区出土的一系列器物中找到祖型。材料表明了( )

A.古蜀国的文化具有独特性特征 B.丝绸之路密切了古蜀国和中原的联系

C.中华文化具有多元一体的特征 D.古蜀国的青铜铸造处于世界领先水平

3. “政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心”强调民心向背对国家发展的重要性。下列历史人物的结局与“政之所废,在逆民心”观点相一致的是( )

①启 ②夏桀 ③商纣 ④盘庚 ⑤周厉王 ⑥周武王

A.①③⑤ B.②③⑤ C.③⑤⑥ D.②④⑥

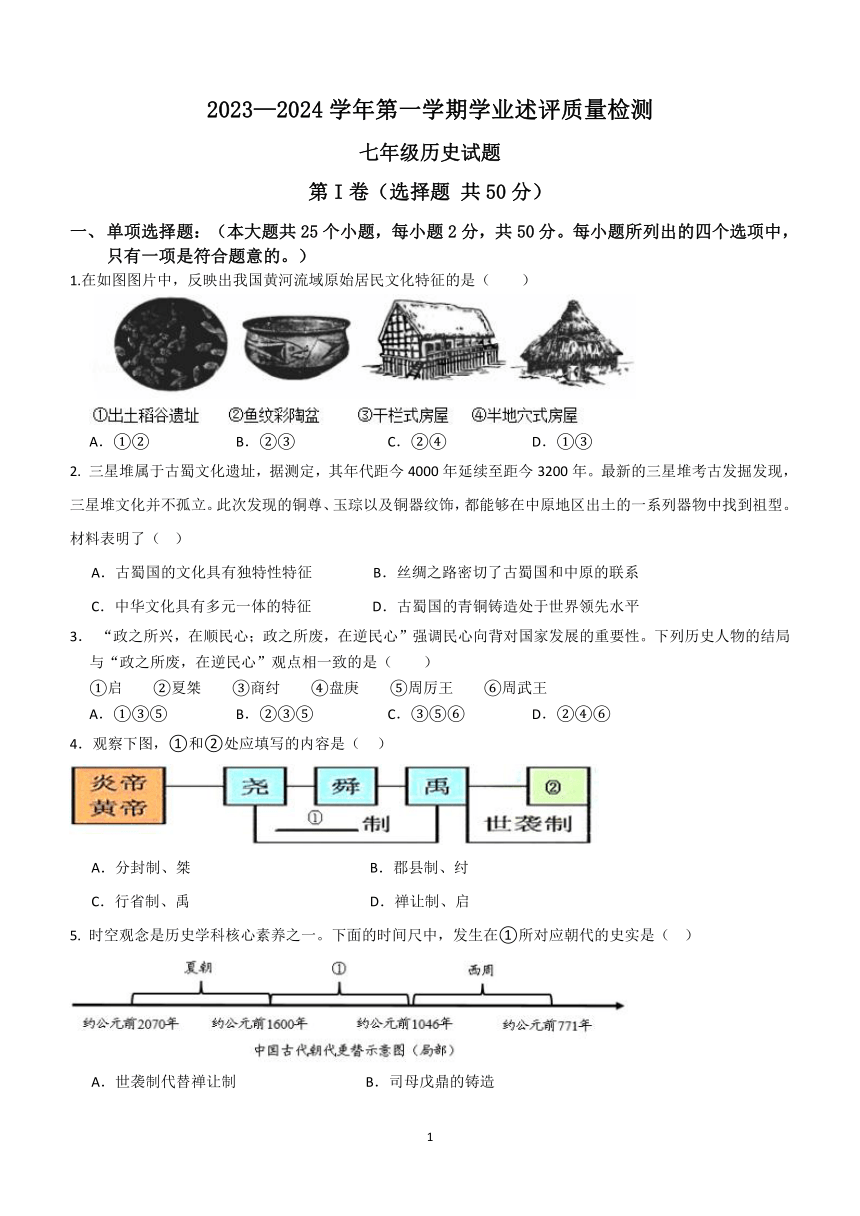

4.观察下图,①和②处应填写的内容是( )

A.分封制、桀 B.郡县制、纣

C.行省制、禹 D.禅让制、启

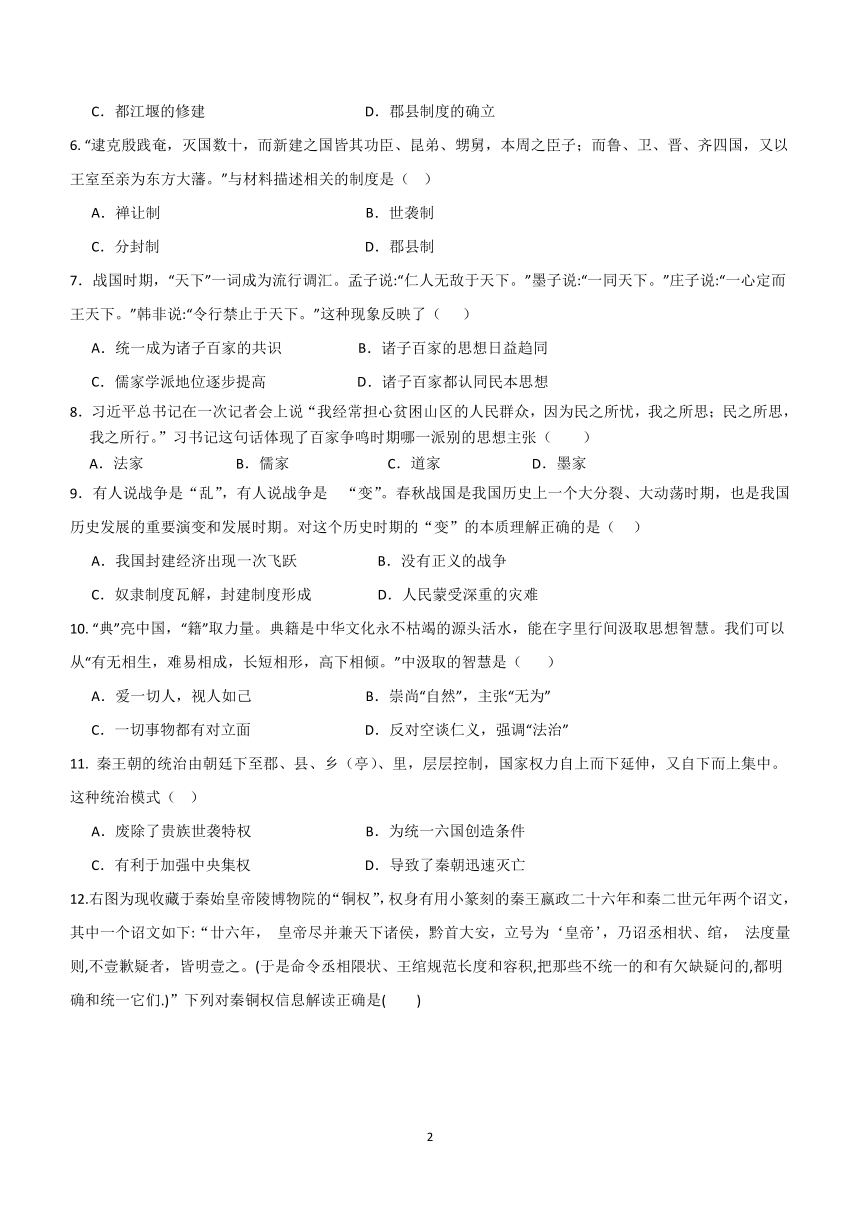

5. 时空观念是历史学科核心素养之一。下面的时间尺中,发生在①所对应朝代的史实是( )

A.世袭制代替禅让制 B.司母戊鼎的铸造

C.都江堰的修建 D.郡县制度的确立

6. “逮克殷践奄,灭国数十,而新建之国皆其功臣、昆弟、甥舅,本周之臣子;而鲁、卫、晋、齐四国,又以王室至亲为东方大藩。”与材料描述相关的制度是( )

A.禅让制 B.世袭制

C.分封制 D.郡县制

7.战国时期,“天下”一词成为流行调汇。孟子说:“仁人无敌于天下。”墨子说:“一同天下。”庄子说:“一心定而王天下。”韩非说:“令行禁止于天下。”这种现象反映了( )

A.统一成为诸子百家的共识 B.诸子百家的思想日益趋同

C.儒家学派地位逐步提高 D.诸子百家都认同民本思想

8.习近平总书记在一次记者会上说“我经常担心贫困山区的人民群众,因为民之所忧,我之所思;民之所思,我之所行。”习书记这句话体现了百家争鸣时期哪一派别的思想主张( )

A.法家 B.儒家 C.道家 D.墨家

9.有人说战争是“乱”,有人说战争是 “变”。春秋战国是我国历史上一个大分裂、大动荡时期,也是我国历史发展的重要演变和发展时期。对这个历史时期的“变”的本质理解正确的是( )

A.我国封建经济出现一次飞跃 B.没有正义的战争

C.奴隶制度瓦解,封建制度形成 D.人民蒙受深重的灾难

10. “典”亮中国,“籍”取力量。典籍是中华文化永不枯竭的源头活水,能在字里行间汲取思想智慧。我们可以从“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾。”中汲取的智慧是( )

A.爱一切人,视人如己 B.崇尚“自然”,主张“无为”

C.一切事物都有对立面 D.反对空谈仁义,强调“法治”

11. 秦王朝的统治由朝廷下至郡、县、乡(亭)、里,层层控制,国家权力自上而下延伸,又自下而上集中。这种统治模式( )

A.废除了贵族世袭特权 B.为统一六国创造条件

C.有利于加强中央集权 D.导致了秦朝迅速灭亡

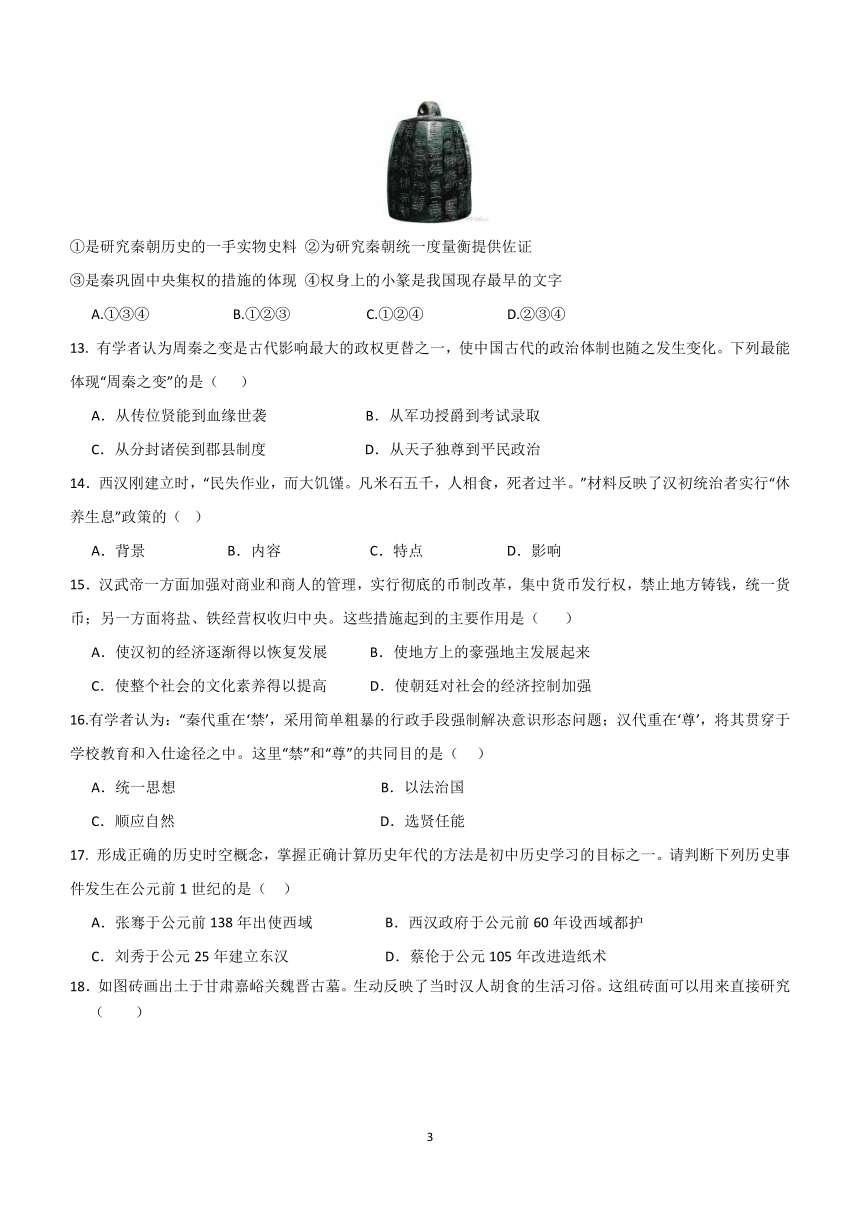

12.右图为现收藏于秦始皇帝陵博物院的“铜权”,权身有用小篆刻的秦王嬴政二十六年和秦二世元年两个诏文,其中一个诏文如下:“廿六年, 皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为‘皇帝’,乃诏丞相状、绾, 法度量则,不壹歉疑者,皆明壹之。(于是命令丞相隈状、王绾规范长度和容积,把那些不统一的和有欠缺疑问的,都明确和统一它们.)”下列对秦铜权信息解读正确是( )

①是研究秦朝历史的一手实物史料 ②为研究秦朝统一度量衡提供佐证

③是秦巩固中央集权的措施的体现 ④权身上的小篆是我国现存最早的文字

A.①③④ B.①②③ C.①②④ D.②③④

13. 有学者认为周秦之变是古代影响最大的政权更替之一,使中国古代的政治体制也随之发生变化。下列最能体现“周秦之变”的是( )

A.从传位贤能到血缘世袭 B.从军功授爵到考试录取

C.从分封诸侯到郡县制度 D.从天子独尊到平民政治

14.西汉刚建立时,“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。”材料反映了汉初统治者实行“休养生息”政策的( )

A.背景 B.内容 C.特点 D.影响

15.汉武帝一方面加强对商业和商人的管理,实行彻底的币制改革,集中货币发行权,禁止地方铸钱,统一货币;另一方面将盐、铁经营权收归中央。这些措施起到的主要作用是( )

A.使汉初的经济逐渐得以恢复发展 B.使地方上的豪强地主发展起来

C.使整个社会的文化素养得以提高 D.使朝廷对社会的经济控制加强

16.有学者认为:“秦代重在‘禁’,采用简单粗暴的行政手段强制解决意识形态问题;汉代重在‘尊’,将其贯穿于学校教育和入仕途径之中。这里“禁”和“尊”的共同目的是( )

A.统一思想 B.以法治国

C.顺应自然 D.选贤任能

17. 形成正确的历史时空概念,掌握正确计算历史年代的方法是初中历史学习的目标之一。请判断下列历史事件发生在公元前1世纪的是( )

A.张骞于公元前138年出使西域 B.西汉政府于公元前60年设西域都护

C.刘秀于公元25年建立东汉 D.蔡伦于公元105年改进造纸术

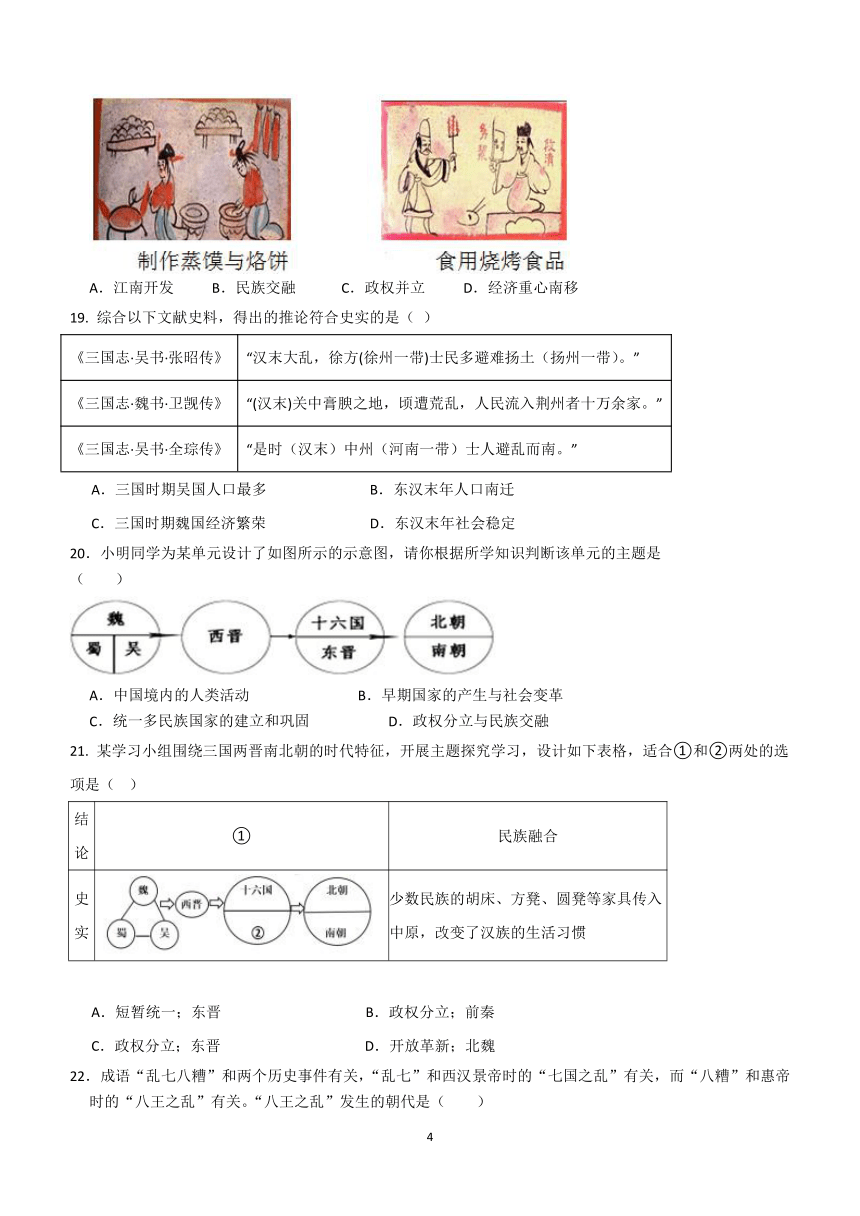

18.如图砖画出土于甘肃嘉峪关魏晋古墓。生动反映了当时汉人胡食的生活习俗。这组砖面可以用来直接研究( )

A.江南开发 B.民族交融 C.政权并立 D.经济重心南移

19. 综合以下文献史料,得出的推论符合史实的是( )

《三国志·吴书·张昭传》 “汉末大乱,徐方(徐州一带)士民多避难扬土(扬州一带)。”

《三国志·魏书·卫觊传》 “(汉末)关中膏腴之地,顷遭荒乱,人民流入荆州者十万余家。”

《三国志·吴书·全琮传》 “是时(汉末)中州(河南一带)士人避乱而南。”

A.三国时期吴国人口最多 B.东汉末年人口南迁

C.三国时期魏国经济繁荣 D.东汉末年社会稳定

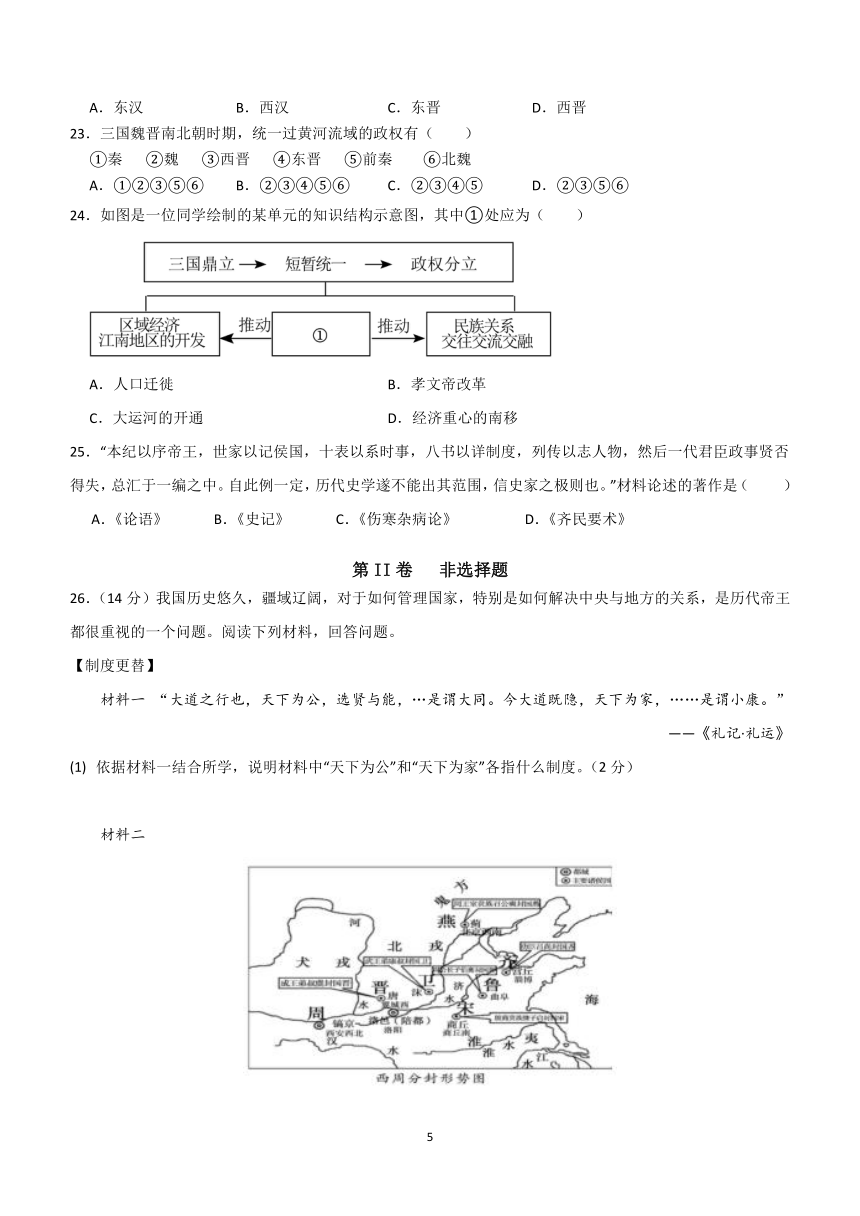

20.小明同学为某单元设计了如图所示的示意图,请你根据所学知识判断该单元的主题是

( )

A.中国境内的人类活动 B.早期国家的产生与社会变革

C.统一多民族国家的建立和巩固 D.政权分立与民族交融

21. 某学习小组围绕三国两晋南北朝的时代特征,开展主题探究学习,设计如下表格,适合①和②两处的选项是( )

结论 ① 民族融合

史实 少数民族的胡床、方凳、圆凳等家具传入中原,改变了汉族的生活习惯

A.短暂统一;东晋 B.政权分立;前秦

C.政权分立;东晋 D.开放革新;北魏

22.成语“乱七八糟”和两个历史事件有关,“乱七”和西汉景帝时的“七国之乱”有关,而“八糟”和惠帝时的“八王之乱”有关。“八王之乱”发生的朝代是( )

A.东汉 B.西汉 C.东晋 D.西晋

23.三国魏晋南北朝时期,统一过黄河流域的政权有( )

①秦 ②魏 ③西晋 ④东晋 ⑤前秦 ⑥北魏

A.①②③⑤⑥ B.②③④⑤⑥ C.②③④⑤ D.②③⑤⑥

24.如图是一位同学绘制的某单元的知识结构示意图,其中①处应为( )

A.人口迁徙 B.孝文帝改革

C.大运河的开通 D.经济重心的南移

25.“本纪以序帝王,世家以记侯国,十表以系时事,八书以详制度,列传以志人物,然后一代君臣政事贤否得失,总汇于一编之中。自此例一定,历代史学遂不能出其范围,信史家之极则也。”材料论述的著作是( )

A.《论语》 B.《史记》 C.《伤寒杂病论》 D.《齐民要术》

第II卷 非选择题

26.(14分)我国历史悠久,疆域辽阔,对于如何管理国家,特别是如何解决中央与地方的关系,是历代帝王都很重视的一个问题。阅读下列材料,回答问题。

【制度更替】

材料一 “大道之行也,天下为公,选贤与能,…是谓大同。今大道既隐,天下为家,……是谓小康。”

——《礼记·礼运》

依据材料一结合所学,说明材料中“天下为公”和“天下为家”各指什么制度。(2分)

材料二

根据材料二地图并结合所学知识,指出周朝为加强对地方的控制,实行了什么制度?(2分)这一制度的推行有何作用?(2分)

【中央集权】

材料三 这位新皇帝开始将早先在本国取得辉煌成功的法家学说应用到全国。他废除了所有封建国家和王国,将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央任命,并向政府负责的官员。

——摘自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

根据材料三并结合所学知识,判断“新皇帝”是谁?(1分)为巩固统治,这位“新皇帝”在地方上推行什么制度?(1分)

【削权固本】

材料四

依据材料四,指出西汉初期中央面临的问题和汉武帝解决问题的方法。(4分)

材料五

(5)根据材料四中两幅图片信息写出秦始皇和汉武帝对儒家的不同态度。(2分)

27. (12分)拨开历史的层层帷幕,拂去岁月的重重尘埃,我们可以看到,文化认同是最深层次的认同,是民族团结之根,民族和睦之魂。阅读下列材料,回答问题。

【多元一体】

材料一 自古以来,我国各民族在分布上交错杂居,文化上兼收并言,经济上相互依存,情感上相互亲近,形成了你中有我,我中有你,谁也离不开谁的多元一体格局……中华民族作为一个自觉的民族实体,是在近百年来中国和西方列强对抗中出现的。

——摘编自央广网

根据材料一及所学知识,归纳中华民族“多位一体”形成的原因。(2分)

文字起源】

材料二

材料二中的文字叫什么?(1分)我国有文字可考的历史从哪个朝代开始?(1分)

【诸子百家】

材料三 战国时期,旧的社会制度进一步瓦解,新的社会制度逐步确立。此时的学术思想领域非常活跃,形成了不同的学派,各陈其说,史称“诸子百家”。各学派之间相互抨击;同时又相互影响,取长补短,出现了思想文化的繁华局面。

——改编自人教版七年级历史上册

材料三中“思想文化的繁荣局面”被称为什么?(2分)这种局面的出现对文化的发展有何影响?(2分)

【技术创新】

材料四

材料四的技术是中国对世界文明的伟大贡献之一,发生在哪个朝代?(1分)对此项技术做出重大贡献的人物是谁?(1分)

材料五 要认真汲取中华优秀传统文化的思想精华和道德精髓,大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,深入挖掘和阐发中华优秀传统文化讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的时代价值,使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉。

——习近平总书记在中共中央政治局第十三次集体学习时的讲话

(5)根据材料六,谈谈今天我们应该如何对待传统文化。(2分)

28.(10分)历史是一条奔腾的大河,其中的许多事件往往预示着新的历史走向,改革改变了历史的进程。阅读材料,回答问题。

材料一 枯竭的土壤,渴求生长的力量;生存的压力,能否铸就崭新的国家。探索者们开始走到一起。一个外来者,掀起改革的浪潮。一个旧制度的挑战者,为君王的信念而战。机遇,开拓,质疑,争斗,古老的秦国在变法中成为东方霸主。

——据《历史的拐点》解说词

材料一中“改革”的目的是什么?(1分)为铸就“崭新的国家”,商鞅采取反映当时时代特征的土地方面的措施是什么?(1分)

材料二:

图一 人物身着宽袍大袖汉化服饰

图二 三幅图画摹绘自敦煌莫高窟壁画。这些原是北方少数民族的坐具,在魏晋南北朝时期引入内地

——摘编自部编版《中国历史》七年级(上册)

材料二中图一可以用来印证哪个历史事件?(2分)依据图二并结合所学,指出这一时期我国北方地区的历史发展趋势是什么?(2分)这一趋势对中华民族的发展产生了怎样的深远影响?(2分)

(3)根据以上材料结合所学知识,谈谈你对改革的认识。(2分)

29.(14分)“中国思想”和“中国方案”是中国博大精深传统文化的重要组成部分,是推动历史车轮滚滚向前的动力。阅读材料,回答问题。

材料一 在五千多年的文明发展中,中华民族一直追求和传承着和平、和睦、和谐,以和为贵,与人为善,己所不欲、勿施于人等理念……是建设人类命运共同体的重要思想宝库。

——赵可金《人类命运共同体思想的丰富内涵与理论价值》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出孔子、墨子体现“和睦、和谐”理念的核心思想。(2分)

材料二 汉代纺织技术先进,丝织品质量高,能织出锦、绣、罗、纱等许多品种的丝绸。张骞出使西域后,大量丝帛锦绣沿着通道远销各地,西域各地方政权的珍奇异物也陆续输入中国……商人、传教士和其他一些旅行者,也带着他们的信仰、价值观念和宗教信念来到远方。

——《新全球史》

(2)材料二中的“通道”指的是什么?(2分)其出发地是哪一古代城市?(1分)根据材料二,概括该“通道”的主要历史作用。(2分)

材料三 “今诸侯服秦,譬若郡县。夫以秦之强,大王之贤,犹灶上骚(扫)除,足以灭诸侯,成帝业,为天下一统,此万世之一时也。今怠而不急就,诸侯复强,相聚约从,虽有黄帝之贤,不能并也。”(白话译文大意:现如今诸侯服从秦国就如同郡县服从朝廷一样。以秦国的强大,大王的贤明,就象扫除灶上的灰尘一样,足以扫平诸侯,成就帝业,使天下统一,这是万世难逢的一个最好时机。倘若现在懈怠而不抓紧此事的话,等到诸侯再强盛起来,又订立合纵的盟约,虽然有黄帝一样的贤明,也不能吞并它们了。)

——《史记 李斯列传》

材料四 国家统一是实现中华民族伟大复兴不可或缺的历史前提。…中华文明繁荣兴盛、延绵不绝的基础就是一个统一多民族国家的建立与发展。…国家统一是实现中华民族伟大复兴不可阻挡的发展趋势。…国家统一是实现中华民族伟大复兴不容置疑的崇高目标。…中国必将统一,也必然统一!真正实现中华民族伟大复兴!

——习近平中共二十大报告节录

(3)根据材料三和材料四结合所学,请你写出你的一个历史观点并用史实加以论述。要求:题目自拟,围绕主题,史实准确,观点鲜明,重点突出,史论结合,逻辑清晰。不少于100字,不得照抄材料原文。(7分)

初一历史参考答案

一、选择题

1-5 C C B D B 6-10 C A B C C 11-15 C B C A D

16-20 A B B B D 21-25 C D D A B

二、非选择题

26.(14分)(1)天下为公指禅让制,天下为家指世袭制。(2分)

(2)分封制;(2分)保证了周王朝对地方的控制,稳定政局,扩大统治范围。(2分)

(3)秦始皇(或嬴政);(1分)郡县制。(1分)

(4)问题:诸侯国势力强大,中央集权面临威胁。方法:“推恩令”。(4分)

(5)态度:秦始皇——实行焚书坑儒;汉武帝——罢黜百家,独尊儒术。(2分)

27. (12分)(1)民族分布上交错杂居;文化上兼收并蓄;经济领域的互补与依存;民族感情浓厚;(2分)

(2)甲骨文。商朝。(2分)

(3)百家争鸣;(2分)促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰;为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要和深远的影响。 (2分)

(4)东汉;蔡伦。(2分)

(5)弘扬和传承传统文化;取其精华,去其糟粕。(2分

28. (10分)(1)目的:以求富国强兵,在兼并战争中取胜。(1分)

措施:废除井田制,允许土地自由买卖。(1分)

(2)北魏孝文帝改革;(2分)民族交融进一步加强;(2分)民族交融为中华民族的发展流入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化。 (2分)

(3) 改革是社会发展的动力;改革促进生产力的发展;改革要符合本国国情。(2分)

29(14分).(1)核心思想:孔子:“仁”或“仁者爱人”;墨子:“兼爱”“非攻”。(2分)

(2)“通道”:丝绸之路。(2分)城市:长安。(1分)作用:丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流起到了极大的促进作用。(2分)

(3)观点:国家统一是中国不可阻挡的发展趋势或国家统一是实现中华民族伟大复兴不可或缺的历史前提。 (2分)

论述:战国后期,秦国发动强大的攻势,开始了灭六国、统一全国的战争。秦国的军队势如破竹,完成了统一大业,建立了秦朝,定都咸阳。秦的统一结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家,有利于人民生活的安定与社会生产的发展。在以后的历史长河中,虽有政权分立比如魏晋时期,但是统一始终是历史潮流,并且最后都实现了统一。(4分)

结论:综上所述,祖国统一是中国不可阻挡的发展趋势,也是中华民族伟大复兴的必然要求,我们要坚持一个中国原则,在“九二共识”基础上推动两岸关系和平发展,早日实现祖国的统一大业。(1分)

七年级历史试题

第I卷(选择题 共50分)

单项选择题:(本大题共25个小题,每小题2分,共50分。每小题所列出的四个选项中,只有一项是符合题意的。)

1.在如图图片中,反映出我国黄河流域原始居民文化特征的是( )

A.①② B.②③ C.②④ D.①③

2. 三星堆属于古蜀文化遗址,据测定,其年代距今4000年延续至距今3200年。最新的三星堆考古发掘发现,三星堆文化并不孤立。此次发现的铜尊、玉琮以及铜器纹饰,都能够在中原地区出土的一系列器物中找到祖型。材料表明了( )

A.古蜀国的文化具有独特性特征 B.丝绸之路密切了古蜀国和中原的联系

C.中华文化具有多元一体的特征 D.古蜀国的青铜铸造处于世界领先水平

3. “政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心”强调民心向背对国家发展的重要性。下列历史人物的结局与“政之所废,在逆民心”观点相一致的是( )

①启 ②夏桀 ③商纣 ④盘庚 ⑤周厉王 ⑥周武王

A.①③⑤ B.②③⑤ C.③⑤⑥ D.②④⑥

4.观察下图,①和②处应填写的内容是( )

A.分封制、桀 B.郡县制、纣

C.行省制、禹 D.禅让制、启

5. 时空观念是历史学科核心素养之一。下面的时间尺中,发生在①所对应朝代的史实是( )

A.世袭制代替禅让制 B.司母戊鼎的铸造

C.都江堰的修建 D.郡县制度的确立

6. “逮克殷践奄,灭国数十,而新建之国皆其功臣、昆弟、甥舅,本周之臣子;而鲁、卫、晋、齐四国,又以王室至亲为东方大藩。”与材料描述相关的制度是( )

A.禅让制 B.世袭制

C.分封制 D.郡县制

7.战国时期,“天下”一词成为流行调汇。孟子说:“仁人无敌于天下。”墨子说:“一同天下。”庄子说:“一心定而王天下。”韩非说:“令行禁止于天下。”这种现象反映了( )

A.统一成为诸子百家的共识 B.诸子百家的思想日益趋同

C.儒家学派地位逐步提高 D.诸子百家都认同民本思想

8.习近平总书记在一次记者会上说“我经常担心贫困山区的人民群众,因为民之所忧,我之所思;民之所思,我之所行。”习书记这句话体现了百家争鸣时期哪一派别的思想主张( )

A.法家 B.儒家 C.道家 D.墨家

9.有人说战争是“乱”,有人说战争是 “变”。春秋战国是我国历史上一个大分裂、大动荡时期,也是我国历史发展的重要演变和发展时期。对这个历史时期的“变”的本质理解正确的是( )

A.我国封建经济出现一次飞跃 B.没有正义的战争

C.奴隶制度瓦解,封建制度形成 D.人民蒙受深重的灾难

10. “典”亮中国,“籍”取力量。典籍是中华文化永不枯竭的源头活水,能在字里行间汲取思想智慧。我们可以从“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾。”中汲取的智慧是( )

A.爱一切人,视人如己 B.崇尚“自然”,主张“无为”

C.一切事物都有对立面 D.反对空谈仁义,强调“法治”

11. 秦王朝的统治由朝廷下至郡、县、乡(亭)、里,层层控制,国家权力自上而下延伸,又自下而上集中。这种统治模式( )

A.废除了贵族世袭特权 B.为统一六国创造条件

C.有利于加强中央集权 D.导致了秦朝迅速灭亡

12.右图为现收藏于秦始皇帝陵博物院的“铜权”,权身有用小篆刻的秦王嬴政二十六年和秦二世元年两个诏文,其中一个诏文如下:“廿六年, 皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为‘皇帝’,乃诏丞相状、绾, 法度量则,不壹歉疑者,皆明壹之。(于是命令丞相隈状、王绾规范长度和容积,把那些不统一的和有欠缺疑问的,都明确和统一它们.)”下列对秦铜权信息解读正确是( )

①是研究秦朝历史的一手实物史料 ②为研究秦朝统一度量衡提供佐证

③是秦巩固中央集权的措施的体现 ④权身上的小篆是我国现存最早的文字

A.①③④ B.①②③ C.①②④ D.②③④

13. 有学者认为周秦之变是古代影响最大的政权更替之一,使中国古代的政治体制也随之发生变化。下列最能体现“周秦之变”的是( )

A.从传位贤能到血缘世袭 B.从军功授爵到考试录取

C.从分封诸侯到郡县制度 D.从天子独尊到平民政治

14.西汉刚建立时,“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。”材料反映了汉初统治者实行“休养生息”政策的( )

A.背景 B.内容 C.特点 D.影响

15.汉武帝一方面加强对商业和商人的管理,实行彻底的币制改革,集中货币发行权,禁止地方铸钱,统一货币;另一方面将盐、铁经营权收归中央。这些措施起到的主要作用是( )

A.使汉初的经济逐渐得以恢复发展 B.使地方上的豪强地主发展起来

C.使整个社会的文化素养得以提高 D.使朝廷对社会的经济控制加强

16.有学者认为:“秦代重在‘禁’,采用简单粗暴的行政手段强制解决意识形态问题;汉代重在‘尊’,将其贯穿于学校教育和入仕途径之中。这里“禁”和“尊”的共同目的是( )

A.统一思想 B.以法治国

C.顺应自然 D.选贤任能

17. 形成正确的历史时空概念,掌握正确计算历史年代的方法是初中历史学习的目标之一。请判断下列历史事件发生在公元前1世纪的是( )

A.张骞于公元前138年出使西域 B.西汉政府于公元前60年设西域都护

C.刘秀于公元25年建立东汉 D.蔡伦于公元105年改进造纸术

18.如图砖画出土于甘肃嘉峪关魏晋古墓。生动反映了当时汉人胡食的生活习俗。这组砖面可以用来直接研究( )

A.江南开发 B.民族交融 C.政权并立 D.经济重心南移

19. 综合以下文献史料,得出的推论符合史实的是( )

《三国志·吴书·张昭传》 “汉末大乱,徐方(徐州一带)士民多避难扬土(扬州一带)。”

《三国志·魏书·卫觊传》 “(汉末)关中膏腴之地,顷遭荒乱,人民流入荆州者十万余家。”

《三国志·吴书·全琮传》 “是时(汉末)中州(河南一带)士人避乱而南。”

A.三国时期吴国人口最多 B.东汉末年人口南迁

C.三国时期魏国经济繁荣 D.东汉末年社会稳定

20.小明同学为某单元设计了如图所示的示意图,请你根据所学知识判断该单元的主题是

( )

A.中国境内的人类活动 B.早期国家的产生与社会变革

C.统一多民族国家的建立和巩固 D.政权分立与民族交融

21. 某学习小组围绕三国两晋南北朝的时代特征,开展主题探究学习,设计如下表格,适合①和②两处的选项是( )

结论 ① 民族融合

史实 少数民族的胡床、方凳、圆凳等家具传入中原,改变了汉族的生活习惯

A.短暂统一;东晋 B.政权分立;前秦

C.政权分立;东晋 D.开放革新;北魏

22.成语“乱七八糟”和两个历史事件有关,“乱七”和西汉景帝时的“七国之乱”有关,而“八糟”和惠帝时的“八王之乱”有关。“八王之乱”发生的朝代是( )

A.东汉 B.西汉 C.东晋 D.西晋

23.三国魏晋南北朝时期,统一过黄河流域的政权有( )

①秦 ②魏 ③西晋 ④东晋 ⑤前秦 ⑥北魏

A.①②③⑤⑥ B.②③④⑤⑥ C.②③④⑤ D.②③⑤⑥

24.如图是一位同学绘制的某单元的知识结构示意图,其中①处应为( )

A.人口迁徙 B.孝文帝改革

C.大运河的开通 D.经济重心的南移

25.“本纪以序帝王,世家以记侯国,十表以系时事,八书以详制度,列传以志人物,然后一代君臣政事贤否得失,总汇于一编之中。自此例一定,历代史学遂不能出其范围,信史家之极则也。”材料论述的著作是( )

A.《论语》 B.《史记》 C.《伤寒杂病论》 D.《齐民要术》

第II卷 非选择题

26.(14分)我国历史悠久,疆域辽阔,对于如何管理国家,特别是如何解决中央与地方的关系,是历代帝王都很重视的一个问题。阅读下列材料,回答问题。

【制度更替】

材料一 “大道之行也,天下为公,选贤与能,…是谓大同。今大道既隐,天下为家,……是谓小康。”

——《礼记·礼运》

依据材料一结合所学,说明材料中“天下为公”和“天下为家”各指什么制度。(2分)

材料二

根据材料二地图并结合所学知识,指出周朝为加强对地方的控制,实行了什么制度?(2分)这一制度的推行有何作用?(2分)

【中央集权】

材料三 这位新皇帝开始将早先在本国取得辉煌成功的法家学说应用到全国。他废除了所有封建国家和王国,将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央任命,并向政府负责的官员。

——摘自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

根据材料三并结合所学知识,判断“新皇帝”是谁?(1分)为巩固统治,这位“新皇帝”在地方上推行什么制度?(1分)

【削权固本】

材料四

依据材料四,指出西汉初期中央面临的问题和汉武帝解决问题的方法。(4分)

材料五

(5)根据材料四中两幅图片信息写出秦始皇和汉武帝对儒家的不同态度。(2分)

27. (12分)拨开历史的层层帷幕,拂去岁月的重重尘埃,我们可以看到,文化认同是最深层次的认同,是民族团结之根,民族和睦之魂。阅读下列材料,回答问题。

【多元一体】

材料一 自古以来,我国各民族在分布上交错杂居,文化上兼收并言,经济上相互依存,情感上相互亲近,形成了你中有我,我中有你,谁也离不开谁的多元一体格局……中华民族作为一个自觉的民族实体,是在近百年来中国和西方列强对抗中出现的。

——摘编自央广网

根据材料一及所学知识,归纳中华民族“多位一体”形成的原因。(2分)

文字起源】

材料二

材料二中的文字叫什么?(1分)我国有文字可考的历史从哪个朝代开始?(1分)

【诸子百家】

材料三 战国时期,旧的社会制度进一步瓦解,新的社会制度逐步确立。此时的学术思想领域非常活跃,形成了不同的学派,各陈其说,史称“诸子百家”。各学派之间相互抨击;同时又相互影响,取长补短,出现了思想文化的繁华局面。

——改编自人教版七年级历史上册

材料三中“思想文化的繁荣局面”被称为什么?(2分)这种局面的出现对文化的发展有何影响?(2分)

【技术创新】

材料四

材料四的技术是中国对世界文明的伟大贡献之一,发生在哪个朝代?(1分)对此项技术做出重大贡献的人物是谁?(1分)

材料五 要认真汲取中华优秀传统文化的思想精华和道德精髓,大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,深入挖掘和阐发中华优秀传统文化讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的时代价值,使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉。

——习近平总书记在中共中央政治局第十三次集体学习时的讲话

(5)根据材料六,谈谈今天我们应该如何对待传统文化。(2分)

28.(10分)历史是一条奔腾的大河,其中的许多事件往往预示着新的历史走向,改革改变了历史的进程。阅读材料,回答问题。

材料一 枯竭的土壤,渴求生长的力量;生存的压力,能否铸就崭新的国家。探索者们开始走到一起。一个外来者,掀起改革的浪潮。一个旧制度的挑战者,为君王的信念而战。机遇,开拓,质疑,争斗,古老的秦国在变法中成为东方霸主。

——据《历史的拐点》解说词

材料一中“改革”的目的是什么?(1分)为铸就“崭新的国家”,商鞅采取反映当时时代特征的土地方面的措施是什么?(1分)

材料二:

图一 人物身着宽袍大袖汉化服饰

图二 三幅图画摹绘自敦煌莫高窟壁画。这些原是北方少数民族的坐具,在魏晋南北朝时期引入内地

——摘编自部编版《中国历史》七年级(上册)

材料二中图一可以用来印证哪个历史事件?(2分)依据图二并结合所学,指出这一时期我国北方地区的历史发展趋势是什么?(2分)这一趋势对中华民族的发展产生了怎样的深远影响?(2分)

(3)根据以上材料结合所学知识,谈谈你对改革的认识。(2分)

29.(14分)“中国思想”和“中国方案”是中国博大精深传统文化的重要组成部分,是推动历史车轮滚滚向前的动力。阅读材料,回答问题。

材料一 在五千多年的文明发展中,中华民族一直追求和传承着和平、和睦、和谐,以和为贵,与人为善,己所不欲、勿施于人等理念……是建设人类命运共同体的重要思想宝库。

——赵可金《人类命运共同体思想的丰富内涵与理论价值》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出孔子、墨子体现“和睦、和谐”理念的核心思想。(2分)

材料二 汉代纺织技术先进,丝织品质量高,能织出锦、绣、罗、纱等许多品种的丝绸。张骞出使西域后,大量丝帛锦绣沿着通道远销各地,西域各地方政权的珍奇异物也陆续输入中国……商人、传教士和其他一些旅行者,也带着他们的信仰、价值观念和宗教信念来到远方。

——《新全球史》

(2)材料二中的“通道”指的是什么?(2分)其出发地是哪一古代城市?(1分)根据材料二,概括该“通道”的主要历史作用。(2分)

材料三 “今诸侯服秦,譬若郡县。夫以秦之强,大王之贤,犹灶上骚(扫)除,足以灭诸侯,成帝业,为天下一统,此万世之一时也。今怠而不急就,诸侯复强,相聚约从,虽有黄帝之贤,不能并也。”(白话译文大意:现如今诸侯服从秦国就如同郡县服从朝廷一样。以秦国的强大,大王的贤明,就象扫除灶上的灰尘一样,足以扫平诸侯,成就帝业,使天下统一,这是万世难逢的一个最好时机。倘若现在懈怠而不抓紧此事的话,等到诸侯再强盛起来,又订立合纵的盟约,虽然有黄帝一样的贤明,也不能吞并它们了。)

——《史记 李斯列传》

材料四 国家统一是实现中华民族伟大复兴不可或缺的历史前提。…中华文明繁荣兴盛、延绵不绝的基础就是一个统一多民族国家的建立与发展。…国家统一是实现中华民族伟大复兴不可阻挡的发展趋势。…国家统一是实现中华民族伟大复兴不容置疑的崇高目标。…中国必将统一,也必然统一!真正实现中华民族伟大复兴!

——习近平中共二十大报告节录

(3)根据材料三和材料四结合所学,请你写出你的一个历史观点并用史实加以论述。要求:题目自拟,围绕主题,史实准确,观点鲜明,重点突出,史论结合,逻辑清晰。不少于100字,不得照抄材料原文。(7分)

初一历史参考答案

一、选择题

1-5 C C B D B 6-10 C A B C C 11-15 C B C A D

16-20 A B B B D 21-25 C D D A B

二、非选择题

26.(14分)(1)天下为公指禅让制,天下为家指世袭制。(2分)

(2)分封制;(2分)保证了周王朝对地方的控制,稳定政局,扩大统治范围。(2分)

(3)秦始皇(或嬴政);(1分)郡县制。(1分)

(4)问题:诸侯国势力强大,中央集权面临威胁。方法:“推恩令”。(4分)

(5)态度:秦始皇——实行焚书坑儒;汉武帝——罢黜百家,独尊儒术。(2分)

27. (12分)(1)民族分布上交错杂居;文化上兼收并蓄;经济领域的互补与依存;民族感情浓厚;(2分)

(2)甲骨文。商朝。(2分)

(3)百家争鸣;(2分)促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰;为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要和深远的影响。 (2分)

(4)东汉;蔡伦。(2分)

(5)弘扬和传承传统文化;取其精华,去其糟粕。(2分

28. (10分)(1)目的:以求富国强兵,在兼并战争中取胜。(1分)

措施:废除井田制,允许土地自由买卖。(1分)

(2)北魏孝文帝改革;(2分)民族交融进一步加强;(2分)民族交融为中华民族的发展流入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化。 (2分)

(3) 改革是社会发展的动力;改革促进生产力的发展;改革要符合本国国情。(2分)

29(14分).(1)核心思想:孔子:“仁”或“仁者爱人”;墨子:“兼爱”“非攻”。(2分)

(2)“通道”:丝绸之路。(2分)城市:长安。(1分)作用:丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流起到了极大的促进作用。(2分)

(3)观点:国家统一是中国不可阻挡的发展趋势或国家统一是实现中华民族伟大复兴不可或缺的历史前提。 (2分)

论述:战国后期,秦国发动强大的攻势,开始了灭六国、统一全国的战争。秦国的军队势如破竹,完成了统一大业,建立了秦朝,定都咸阳。秦的统一结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家,有利于人民生活的安定与社会生产的发展。在以后的历史长河中,虽有政权分立比如魏晋时期,但是统一始终是历史潮流,并且最后都实现了统一。(4分)

结论:综上所述,祖国统一是中国不可阻挡的发展趋势,也是中华民族伟大复兴的必然要求,我们要坚持一个中国原则,在“九二共识”基础上推动两岸关系和平发展,早日实现祖国的统一大业。(1分)

同课章节目录