高中语文统编版必修下册12.《祝福》课件(共44张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修下册12.《祝福》课件(共44张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-01-28 12:36:18 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

祝 福

探索总结式教学

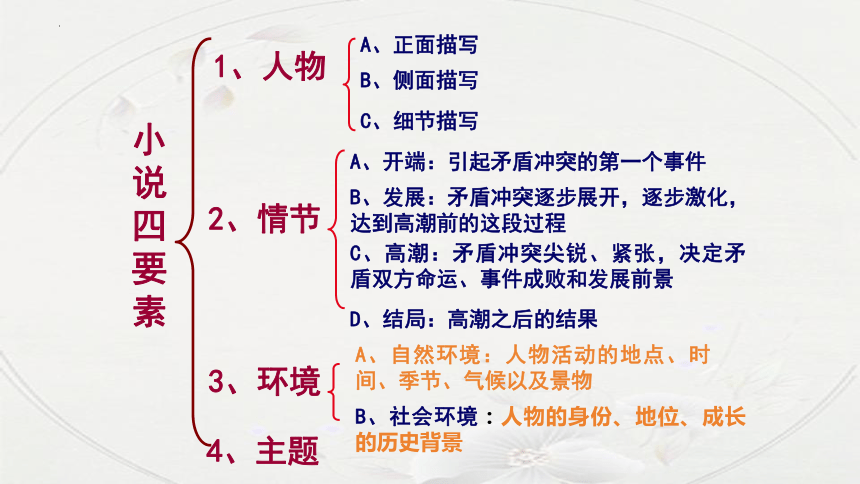

A、正面描写

B、侧面描写

C、细节描写

1、人物

小说四要素

2、情节

3、环境

A、开端:引起矛盾冲突的第一个事件

B、发展:矛盾冲突逐步展开,逐步激化,达到高潮前的这段过程

C、高潮:矛盾冲突尖锐、紧张,决定矛盾双方命运、事件成败和发展前景

D、结局:高潮之后的结果

A、自然环境:人物活动的地点、时间、季节、气候以及景物

B、社会环境:人物的身份、地位、成长的历史背景

4、主题

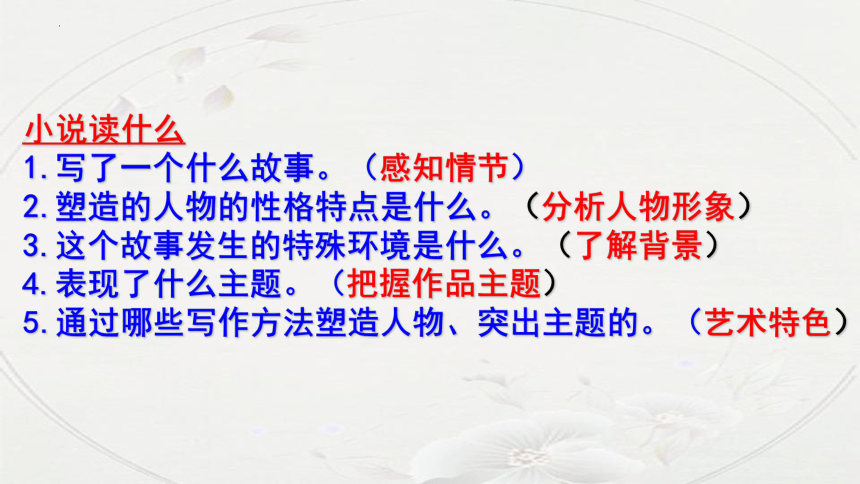

小说读什么

1.写了一个什么故事。(感知情节)

2.塑造的人物的性格特点是什么。(分析人物形象)

3.这个故事发生的特殊环境是什么。(了解背景)

4.表现了什么主题。(把握作品主题)

5.通过哪些写作方法塑造人物、突出主题的。(艺术特色)

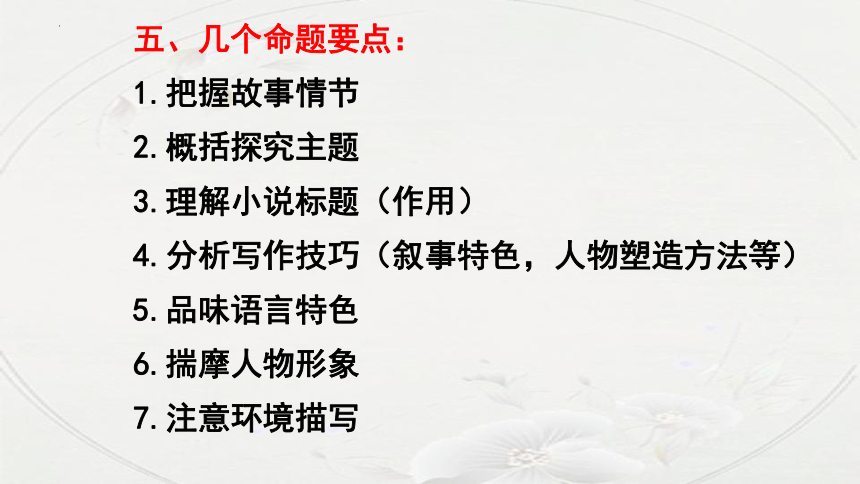

五、几个命题要点:

把握故事情节

2.概括探究主题

3.理解小说标题(作用)

4.分析写作技巧(叙事特色,人物塑造方法等)

5.品味语言特色

6.揣摩人物形象

7.注意环境描写

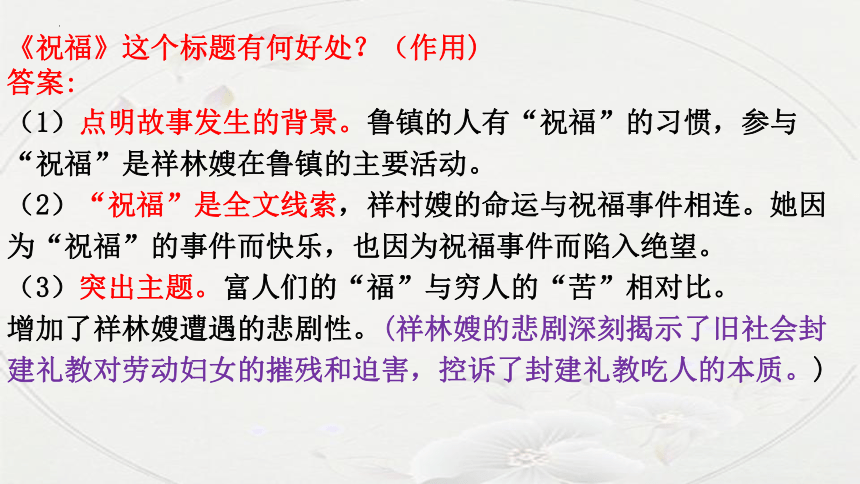

《祝福》这个标题有何好处?(作用)

答案:

(1)点明故事发生的背景。鲁镇的人有“祝福”的习惯,参与“祝福”是祥林嫂在鲁镇的主要活动。

(2)“祝福”是全文线索,祥村嫂的命运与祝福事件相连。她因为“祝福”的事件而快乐,也因为祝福事件而陷入绝望。

(3)突出主题。富人们的“福”与穷人的“苦”相对比。

增加了祥林嫂遭遇的悲剧性。(祥林嫂的悲剧深刻揭示了旧社会封建礼教对劳动妇女的摧残和迫害,控诉了封建礼教吃人的本质。)

《祝福》这个标题有何好处?(作用)

讨论:本文主题是什么?

(1)鲁四老爷为什么说祥林嫂是不祥人?

(2)柳妈为什么让祥林嫂撞死?

(3)婆婆为什么可以把她嫁了

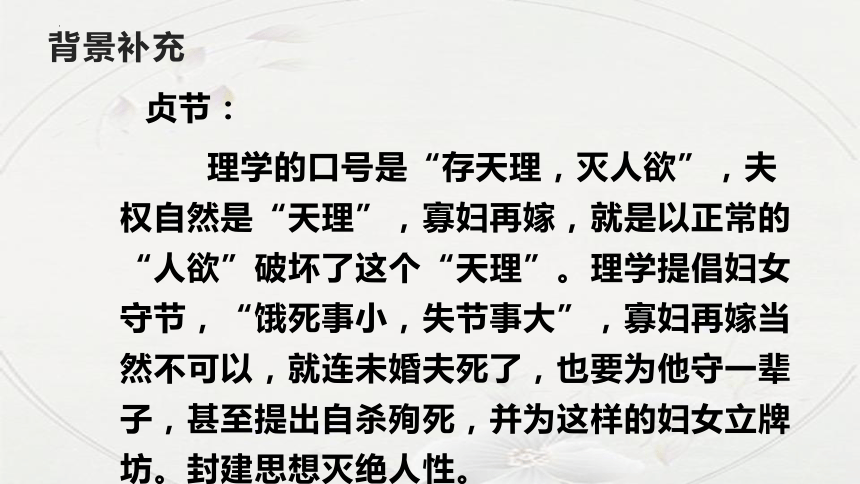

背景补充

贞节:

理学的口号是“存天理,灭人欲”,夫权自然是“天理”,寡妇再嫁,就是以正常的“人欲”破坏了这个“天理”。理学提倡妇女守节,“饿死事小,失节事大”,寡妇再嫁当然不可以,就连未婚夫死了,也要为他守一辈子,甚至提出自杀殉死,并为这样的妇女立牌坊。封建思想灭绝人性。

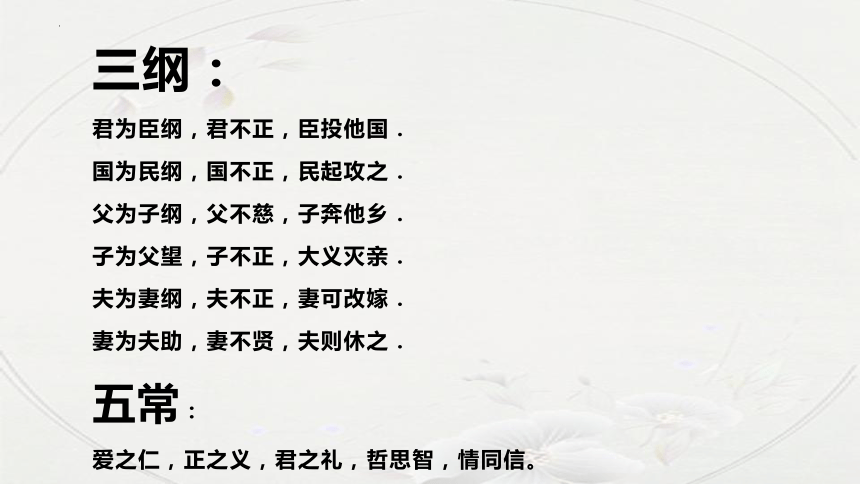

三纲:

君为臣纲,君不正,臣投他国.

国为民纲,国不正,民起攻之.

父为子纲,父不慈,子奔他乡.

子为父望,子不正,大义灭亲.

夫为妻纲,夫不正,妻可改嫁.

妻为夫助,妻不贤,夫则休之.

五常:

爱之仁,正之义,君之礼,哲思智,情同信。

妇女的“三从:

在家从父,出嫁从夫,夫死从子。

违背这一秩序的妇女,都被视为“罪人”。

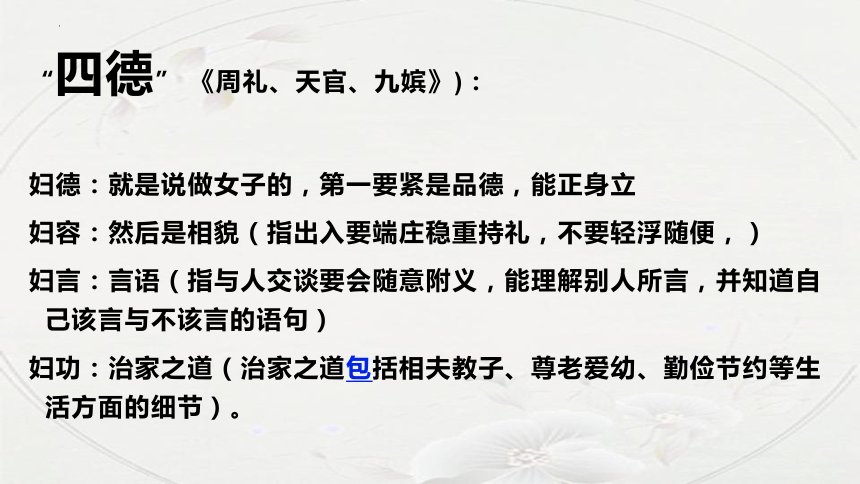

“四德” 《周礼、天官、九嫔》):

妇德:就是说做女子的,第一要紧是品德,能正身立

妇容:然后是相貌(指出入要端庄稳重持礼,不要轻浮随便,)

妇言:言语(指与人交谈要会随意附义,能理解别人所言,并知道自己该言与不该言的语句)

妇功:治家之道(治家之道包括相夫教子、尊老爱幼、勤俭节约等生活方面的细节)。

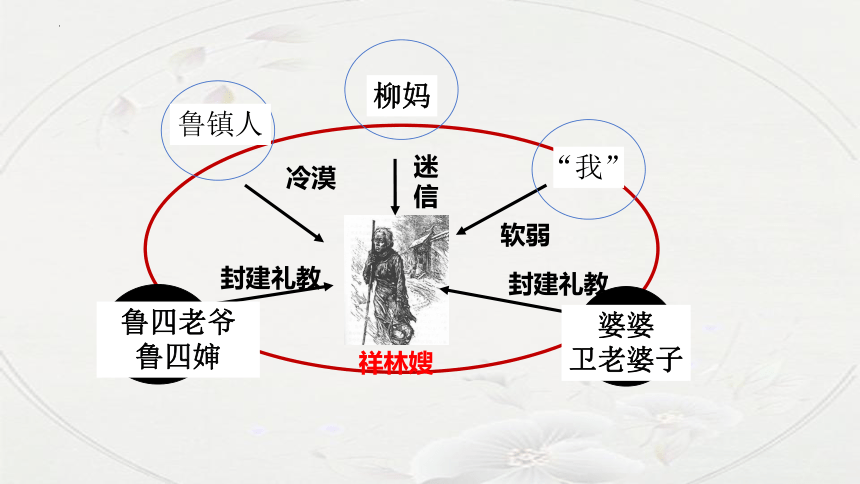

封建礼教

冷漠

迷信

软弱

封建礼教

鲁镇人

柳妈

“我”

鲁四老爷

鲁四婶

婆婆

卫老婆子

祥林嫂

贞节观念

封建思想

封建等级

封建礼教

夫 权

神权

族权

政权

谁 是 凶 手

鲁镇的社会环境

封闭落后迷信传统

鲁镇的思想信条

顽固守旧尊崇礼教

鲁镇的待人处事态度

冷漠无情

麻木愚昧

合谋杀害祥林嫂

元凶

帮凶

封建礼教和封建迷信

鲁镇人

《祝福》这个标题有何好处?(作用)

答案:

(1)点明故事发生的背景。鲁镇的人有“祝福”的习惯,参与“祝福”是祥林嫂在鲁镇的主要活动。

(2)“祝福”是全文线索,祥村嫂的命运与祝福事件相连。她因为“祝福”的事件而快乐,也因为祝福事件而陷入绝望。

(3)突出主题。富人们的“福”与穷人的“苦”相对比。

增加了祥林嫂遭遇的悲剧性。(祥林嫂的悲剧深刻揭示了旧社会封建礼教对劳动妇女的摧残和迫害,控诉了封建礼教吃人的本质。)

(4)衬托人物形象。祥林嫂的悲惨经历以及死亡都与鲁四老爷家的“祝福”活动相关。

(5)情节的枢纽,小说的主要情节拒绝让祥林嫂参与“祝福”和祥林嫂捐门槛都与祝福有关。

叙述顺序以及作用:

(1)顺叙:按时间(空间)顺序来写,情节发展脉络分明,层次清晰。

(2)倒叙:不按时间先后顺序,而是把某些发生在后的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去的一种方法,造成悬念,引人入胜。

(3)插叙:在叙述主要事件的过程中,插入另一与之有关的事件,然后再接上原来的事件写。对主要情节或中心事件做必要补充说明,使情节更加完整,结构更加严密,内容更加充实丰满。

(4)补叙:在叙述主要事件的过程中,补充叙述另一与之有关的事件,然后再接上原来的事件写。对上文内容加以补充解释,对下文做某些交代,照应上下文。

(5)平叙:叙述两件或多件同时发生的事,使头绪清楚,照应得体。

叙述

叙述顺序以及作用:

叙述

1.《祝福》在叙述谋篇上有何特点

答案:

①采取了倒叙的手法。祥林嫂悲惨的结局放在开头,巧妙地设置了悬念,使读者急于探求事情的原委,有一定的吸引力。

②以第一人称“我”的所见所闻所感讲述故事,既增添了故事的真实性,同时这个线索人物使得情节紧凑。

③现实与回忆交织。把祥林嫂死前穷困潦倒的现实与“我"对她大半生的回忆融合在一起,丰富了人物故事,突出了人物形象。

④前后照应。开头和结尾都有对祝福情景的描写,这种描写前后照应,与祥林嫂悲惨的死形成对比,深化了文章主题。

⑤时空集中。故事发生在“鲁镇"这一地点,集中在除夕“祝福”这- -

时间段,情节紧凑。

⑥对比。祥林嫂在年底祈福的热闹祝福声中悲惨死去,祝福与死亡、热闹与冷凄,形成了鲜明的对比,突出了文章主题。

2.用倒叙的方式来叙述有什么作用

提示:在情节、人物、环境、主题等方面的作用。

1.在情节安排,上,把悲剧结局放在前面,巧妙地为读者设置了一个悬念,有一-定吸引力。

2.从小说矛盾关系上看,小说开头写祥林嫂在富人们的一片片祝福声中寂然死去,而且引起了鲁四老爷的愤怒,“不早不迟, ...这就可见是一个谬种!”, 突出鲁四老爷与祥林嫂之间的尖锐矛盾,突出反封建主题。

3、从人物形象上看,祥林嫂在富人们一片祝福声中寂然死去,渲染浓厚的悲剧气氛,以乐景写哀情,反衬人物的悲惨命运。

一、情节相关题型:(可变方向很多,注意,要审清题干要求,切莫答非所问)

1、请同学们先了解情节的基本组成以及特征:

大部分小说情节组成:序幕——开端——发展——高潮——结局——尾声

提示:由上述小说情节的构成可知,情节往往包含着故事的整个过程,因此高考中考察情节的题型,往往立足全文,考察对全文的概括。

2、基础题型:

(1)**小说中,主人公性格/情感/态度...是如何一步步发展变化的,请结合文本进行概括/梳理。

(2)**小说中,某某人物/物象作为全文的线索,是如何一步步推动故事情节发展的。

情节

1.《祝福》中鲁镇的人对祥林嫂的态度发生了怎样的变化?请举例结合文本简要分析。

鲁四老爷

①鲁四老爷先是因为祥林嫂是个寡妇而且是逃出来的而皱了皱眉,表现出了对祥林嫂嫌弃,厌恶的态度;

②接着因为祥林嫂被婆家的人绑走,又因为对方理由“正当”只能说一句“可恶,然而”表现了因脸上失了颜面对祥林嫂的厌弃、愤怒;

③祥林嫂改嫁后,鲁四老爷因为她改嫁的身份,不准祥林嫂动祭品,依然表现了对祥林嫂身份的鄙视,厌弃。

④最后,当得知祥林嫂死去时,用“谬种”来形容已经死去的祥林嫂,表现了鲁四老爷对祥林嫂毫无同情心,以及厌弃的态度。

情节

《祝福》中鲁镇的人对祥林嫂的态度发生了怎样的变化?请举例结合文本简要分析。

四婶:

满意祥林嫂的顺服和勤快,用工非懒即馋时希望祥林嫂再来

——听闻祥林嫂被婆婆逼迫改嫁感动惊奇

——听闻阿毛的死后感到同情

——祥林嫂不再像第一次一样灵活时颇有不满,不准祥林嫂参与祭祀

——祥林嫂捐完门槛后依然不准参与祭祀,并当面警告,想打发她走

情节

《祝福》中鲁镇的人对祥林嫂的态度发生了怎样的变化?请举例结合文本简要分析。

鲁镇的人们:

同情(满足)

——烦厌(唾弃)

——嘲笑(谈资)

——遗忘

情节

《祝福》中鲁镇的人对祥林嫂的态度发生了怎样的变化?请举例结合文本简要分析。

我

同情(悲惨遭遇)

不安(面对祥林嫂人死后有没有魂灵的疑问,我说不清,且怕这话于她有危险)

惊惶与轻松(听闻祥林嫂是死讯)

情节

二、情节手法分析

(1)掌握情节安排的技巧。

情节安排的技巧,包含以下几种(包含表达上的效果作用):

①.设置悬念:主要作用在于吸引读者阅读兴趣、推动情节发展...

②.抑扬(欲扬先抑等):出乎读者意料,情节曲折,峰回路转,跌宕起伏...

③.照应(前后照应):情节连贯,脉络清晰,结构紧凑。

④.伏笔:结构严谨,情节发展合理,因果分明。

⑤.突转:反转收到意料之外、情理之中的效果,对主旨画龙点睛

⑥.铺垫:为铺述另外的人或事做铺垫,蓄积气势,突出文章主旨

情节

2.请简要分析《祝福》叙述故事的特点及其作用.

特点:以“我”的所见、所忆、所感为线,采用倒叙的叙述顺序。

作用:

①情节:把祥林嫂悲惨的结局放在开头,巧妙地设置了悬念,使读者急于探求事情的原委,有一定的吸引力;

②人物:祥林嫂在鲁镇人们的一片祝福声中寂然死去,以乐景写哀情,强烈的对比,更加渲染浓厚的悲剧气氛,反衬人物的悲惨命运。

③主题:死后无人同情,且引起鲁四老爷的震怒,这就揭示了祥林嫂与鲁四老爷之间尖锐的矛盾,突出了小说反封建的主题。

情节

二、情节手法分析

(2)情节手法以及作用题型考虑的六大要素:

①.人物:考虑人物性格的发展变化,对塑造人物的作用

②.情节:情节前后发展的关联性(逻辑关系)

③.主题:情节安排对主题的作用(揭示、暗示、深化、突出、丰富....主题)

④.逻辑:情节的安排时候符合生活逻辑以及艺术逻辑

⑤.读者:情节安排对读者心理感受的影响(耐人寻味、发人深省,激发想象,引起兴趣....)

⑥.环境:交代、突出人物活动环境,取决于环境的典型性。

情节

3.《祝福》中多次写到祥林嫂讲阿毛的故事,这样写有什么作用?

①情节上:推动故事的发展,鲁镇的人们由开始的同情到后来的烦厌甚至调笑,同时也引出柳妈对“改嫁”之事的追问。

②人物上:直接刻画阿毛之死对祥林嫂精神上的打击,反复陈说是因为祥林嫂内心巨大的痛苦想要倾诉;间接地通过鲁镇人们对待阿毛故事的态度变化,刻画出鲁镇人的冷漠、愚昧和自私。

③环境上:通过鲁镇人对待阿毛故事的态度变化,渲染了鲁镇闭塞、落后的典型环境。

④主题上:阿毛之死之所以对祥林嫂打击巨大,除了丧子之痛外,还摧毁了她在贺家的立足之根,导致她被赶出贺家;她的遭遇不仅得不到鲁镇人的同情,反而引来周围人的烦厌和调笑,这就进一步深化了小说的主题(作者批判的不仅是封建礼教,更是封建礼教下整个社会人的异化)。

⑤读者上:引发读者强烈的同情心,并通过鲁镇人们对于阿毛态度的变化,引起读者的愤慨,发人深省。

情节

曹禺改编的电影《祝福》中,祥林嫂捐门槛后依然不被允许动祭品后,增加了一个祥林嫂持刀砍门槛的情节。你认为增加的这一情节是否合理,请说明理由。

观点:不合理。

原因:

①情节发展上不符合逻辑:祥林嫂的所有反抗只是为了维护封建礼教,临死前也仅仅是怀疑人死后有无魂灵,所以,此时不可能做出如此对神灵大不敬的举动,这不符合情节发展的逻辑。

②不符合人物性格:祥林嫂性格的主要特征是顺从和愚昧,这也是她悲剧的根源,如此指向鲜明的抗争精神不大可能出现在祥林嫂身上,这样的举动不符合她的性格特点。

③冲淡了主题的表达:小说的主题主要是批判和控诉封建礼教和封建迷信思想的吃人本质,增加这样的情节,就减弱了小说的悲剧色彩,冲淡了小说的主题。

情节

曹禺改编的电影《祝福》中,祥林嫂捐门槛后依然不被允许动祭品后,增加了一个祥林嫂持刀砍门槛的情节。你认为增加的这一情节是否合理,请说明理由。

观点:合理。

原因:

①情节发展上符合逻辑:祥林嫂曾“逃”出来到鲁镇打工,改嫁时不惜以命抗争,她身上有朴素的反抗意识,加上砍门槛的情节,就为后文“祥林嫂临死前开始怀疑人死后魂灵的有无”做了铺垫,使情节发展更符合生活的逻辑。

②人物性格上更加鲜明:加上这样的情节,祥林嫂身上最可贵的抗争精神就不只是临死前的质疑,而是有鲜明的行为表现,这样更能突出祥林嫂的性格特征。

③主题表达上更突出:加上这样的情节,作品批判的矛头直指“神权”,主题表达上更加突出。

情节

梳理小说情节

序幕:旧历年鲁镇预备祝福

结局:祥林嫂祝福之夜惨死

开端:祥林嫂逃婚初到鲁镇

发展:祥林嫂被逼卖到贺家

高潮:祥林嫂再寡又到鲁镇

尾声:鲁镇开始了新年祝福

现实

回忆

现实

情节结构梳理

环境描写

倒叙

环境描写

叙事线索:“我”的所见、所忆、所感

总结

一、人物形象相关题型:(可变方向很多,注意,要审清题干要求,切莫答非所问)

1、请同学们辨析以下两个问题的区别:

(1)小说塑造怎样的人物形象(小说中的某某人物是怎样的一个人),结合文本简要分析.....

(2)小说的人物形象具有怎样的性格特点,文中是如何体现的.....

解析:

前者设问聚焦人物形象(形象=外在形象+内在性格+身份地位+命运结局)

后者只需要回答性格上的特点即可!

人物

1.《祝福》塑造了一个怎样的祥林嫂形象?

塑造了一个勤劳善良、质朴安分、顽强倔强却终

被封建礼教和封建思想迫害致死的旧中国农村底层劳动妇女的形象。

人物

性格

身份

三次肖像

年轻耐劳,生机还旺

形容枯槁,极端痛苦

神情呆滞,完全麻木

人生悲剧史

小说的三次肖像描写尤其是对祥林嫂眼睛的刻画不仅表现了人物性格,更重要的在于展示人物命运的悲剧史。

2.《祝福》中的祥林嫂具有哪些性格特点,请简要概括。

人物

(2)鲁迅先生说,要极俭省地画出一个人的特点,最好是画出它的眼睛。作品多次写到祥林嫂的眼睛,请找出来,说说她当时怎样的内心世界?

找眼睛

析特点

初到鲁镇

再到鲁镇

讲阿毛故事

捐门槛

不让祝福

行乞

问有无灵魂

顺着眼

安分

眼角带着泪痕

内心痛苦

直着眼

分外有神

失神、窈陷

眼珠间或一轮

忽然发光

精神有些麻木

又有希望

再受打击

麻木

一丝希望

山中出逃,做工鲁镇

鲁迅对其笔下的人物大多是“哀其不幸,怒其不争”,那么他对祥林嫂亦是如此吗?

抗争表现

逃

撞

捐

问

改嫁中的“出格”行为

倾其所有,洗刷“污秽”

死前问我鬼神

对婆家为她安排的命运的反抗

追求人的平等权利

对天经地义的神权的质疑

敢于直面封建妇道、孝道,维护自我尊严

“从一而终”的封建观念

向封建迷信低头

未果

2.《祝福》中的祥林嫂具有哪些性格特点,请简要概括。

勤劳、善良、温顺、坚强,敢于反抗而又愚昧懦弱

人物

二、人物形象刻画技巧:(可变方向很多,注意,要审清题干要求,切莫答非所问)

小说是怎样刻画**人物形象的,请结合文本简要分析。

解析:

刻画人物的方法,可以从正面描写(包含特征鲜明的细节描写,典型的外貌、个性化的语言、动作细节、心理状态、神态细节等)

侧面描写(人物的衬托、环境或场景的衬托、烘托等)、情节的发展导致人物的变化

人物

2.《祝福》是怎样刻画祥林嫂形象的,请结合文本简要分析.

①用跌宕起伏的情节揭示人物的命运。逃到鲁镇做工,被迫改嫁,抵死抗争,夫死子亡,扫地出门,捐门槛失败,一系列事件一步步把祥林嫂逼上绝境。

②用特征鲜明的细节凸显人物的个性。“白头绳、眼睛、脸色”,简洁而变化了的肖像描写,凸显了祥林嫂身心的变化;“一个破碗,空的;竹竿,下端开了裂”,突出了她死前的境遇。

③用个性化的语言揭示人物的内心世界。祥林嫂的“我真傻,真的”,多次重复而又极具个性化的语言把人物内心的自责、痛苦以至于精神失常鲜明地刻画了出来。

④用典型化的场景烘托人物形象。把祥林嫂的命运转折置于鲁镇“祝福”的典型环境中,祝福忙碌、热烈的景象更衬托出祥林嫂命运的悲惨。

人物

三、人物的作用题型

注意:小说中的人物分为主要人物和次要人物,注意其作用是不同的。

一旦涉及到“作用”类的题型,务必想到小说的三要素,也即,在人物形象塑造上、在情节的发展上(结构上)、主题上等方面的作用!

次要人物作用要点:

(1)情节方面(推动情节的发展,丰富情节)。

(2)人物方面(衬托主人公形象)。

(3)环境方面(构成场景和背景)。

(4)主题方面(拓展主题表现的广度)。

(5)其他方面(特殊情感的寄托,特殊手法的效果)。

人物

三、人物的作用题型

请分析《祝福》中为什么要刻画祥林嫂这一人物(或,其社会意义是什么)?

① 批判(主题):祥林嫂是旧中国农村劳动妇女的典型。她勤劳善良、安分守己、质朴愚昧、生活要求低;顽强、倔强;但在封建礼教和封建思想占统治地位的旧社会里,她曾不断地挣扎与反抗,不但不能争得做人的起码权利,反而被践踏、遭迫害、被愚弄、受鄙视,最终为旧社会吞噬。在富人们“祝福”中走向死亡。祥林嫂的悲剧深刻揭示了旧社会封建礼教对劳动妇女的摧残和迫害,控诉了封建礼教吃人的本质。

② 启蒙:通过对祥林嫂及周围群众愚昧、落后、麻木不仁的精神面貌的刻画,启发人们思考关乎民主革命成败的关键问题——启发农民觉悟的问题。

③ 反思:通过 “我”回答祥林嫂死前“魂灵有无”的含糊其词及自我辩解,引起知识分子对自我的反思。

人物

三、人物的作用题型

请分析《祝福》中次要人物的形象特点及其作用。

人物

鲁四老爷

大骂新党

“寿”字和“事理通达心气和平”的对联

皱眉,讨厌祥林嫂是个寡妇

“既是她的婆婆要她回去,那有什么话可说呢。”“可恶!然而……”

告诫四婶,不让祥林嫂在祝福时沾手。死后骂她是个“谬种”

自私伪善,冷酷无情,自觉维护封建制度和封建礼教。

迂腐保守

尊崇理学

三、人物的作用题型

请分析《祝福》中次要人物的形象特点及其作用。

特点:鲁四老爷是迂腐、保守、顽固,自私伪善,冷酷无情严守封建礼教的地主阶级知识分子。他反对一切改革和革命,尊崇理学和孔孟之道,自觉维护封建制度和封建礼教。

作用:①推动了故事情节的发展,祥林嫂嫁了二嫁,鲁四老爷才不让她参与祝福,才有后面祥林嫂的捐门槛与绝望

②是导致祥林嫂惨死的重要人物。鲁四老爷嫌弃祥林嫂再嫁不干不净,不能在祝福的时候参与劳动,让祥林嫂失去了用劳动养活自己的机会。

③突出了主题,鲁四老爷是封建礼教与封建迷信的坚决捍卫者,是害死祥林嫂的帮凶。

④鲁四老爷家是鲁镇社会环境的集中体现处,鲁四老爷的地位与身份,影响了整个鲁镇的思想。

人物

我

见证人

逃跑者:追问 逃避心里负担,逃避责难,逃避社会矛盾

反抗者 反思,批判,缺乏勇气,挣扎,彷徨,忧虑,无奈

漂泊者 苦闷彷徨,迷茫,无路可走——都市混乱黑暗,乡村封闭窒息

现代文明

封建思想

现实

理想

祝 福

探索总结式教学

A、正面描写

B、侧面描写

C、细节描写

1、人物

小说四要素

2、情节

3、环境

A、开端:引起矛盾冲突的第一个事件

B、发展:矛盾冲突逐步展开,逐步激化,达到高潮前的这段过程

C、高潮:矛盾冲突尖锐、紧张,决定矛盾双方命运、事件成败和发展前景

D、结局:高潮之后的结果

A、自然环境:人物活动的地点、时间、季节、气候以及景物

B、社会环境:人物的身份、地位、成长的历史背景

4、主题

小说读什么

1.写了一个什么故事。(感知情节)

2.塑造的人物的性格特点是什么。(分析人物形象)

3.这个故事发生的特殊环境是什么。(了解背景)

4.表现了什么主题。(把握作品主题)

5.通过哪些写作方法塑造人物、突出主题的。(艺术特色)

五、几个命题要点:

把握故事情节

2.概括探究主题

3.理解小说标题(作用)

4.分析写作技巧(叙事特色,人物塑造方法等)

5.品味语言特色

6.揣摩人物形象

7.注意环境描写

《祝福》这个标题有何好处?(作用)

答案:

(1)点明故事发生的背景。鲁镇的人有“祝福”的习惯,参与“祝福”是祥林嫂在鲁镇的主要活动。

(2)“祝福”是全文线索,祥村嫂的命运与祝福事件相连。她因为“祝福”的事件而快乐,也因为祝福事件而陷入绝望。

(3)突出主题。富人们的“福”与穷人的“苦”相对比。

增加了祥林嫂遭遇的悲剧性。(祥林嫂的悲剧深刻揭示了旧社会封建礼教对劳动妇女的摧残和迫害,控诉了封建礼教吃人的本质。)

《祝福》这个标题有何好处?(作用)

讨论:本文主题是什么?

(1)鲁四老爷为什么说祥林嫂是不祥人?

(2)柳妈为什么让祥林嫂撞死?

(3)婆婆为什么可以把她嫁了

背景补充

贞节:

理学的口号是“存天理,灭人欲”,夫权自然是“天理”,寡妇再嫁,就是以正常的“人欲”破坏了这个“天理”。理学提倡妇女守节,“饿死事小,失节事大”,寡妇再嫁当然不可以,就连未婚夫死了,也要为他守一辈子,甚至提出自杀殉死,并为这样的妇女立牌坊。封建思想灭绝人性。

三纲:

君为臣纲,君不正,臣投他国.

国为民纲,国不正,民起攻之.

父为子纲,父不慈,子奔他乡.

子为父望,子不正,大义灭亲.

夫为妻纲,夫不正,妻可改嫁.

妻为夫助,妻不贤,夫则休之.

五常:

爱之仁,正之义,君之礼,哲思智,情同信。

妇女的“三从:

在家从父,出嫁从夫,夫死从子。

违背这一秩序的妇女,都被视为“罪人”。

“四德” 《周礼、天官、九嫔》):

妇德:就是说做女子的,第一要紧是品德,能正身立

妇容:然后是相貌(指出入要端庄稳重持礼,不要轻浮随便,)

妇言:言语(指与人交谈要会随意附义,能理解别人所言,并知道自己该言与不该言的语句)

妇功:治家之道(治家之道包括相夫教子、尊老爱幼、勤俭节约等生活方面的细节)。

封建礼教

冷漠

迷信

软弱

封建礼教

鲁镇人

柳妈

“我”

鲁四老爷

鲁四婶

婆婆

卫老婆子

祥林嫂

贞节观念

封建思想

封建等级

封建礼教

夫 权

神权

族权

政权

谁 是 凶 手

鲁镇的社会环境

封闭落后迷信传统

鲁镇的思想信条

顽固守旧尊崇礼教

鲁镇的待人处事态度

冷漠无情

麻木愚昧

合谋杀害祥林嫂

元凶

帮凶

封建礼教和封建迷信

鲁镇人

《祝福》这个标题有何好处?(作用)

答案:

(1)点明故事发生的背景。鲁镇的人有“祝福”的习惯,参与“祝福”是祥林嫂在鲁镇的主要活动。

(2)“祝福”是全文线索,祥村嫂的命运与祝福事件相连。她因为“祝福”的事件而快乐,也因为祝福事件而陷入绝望。

(3)突出主题。富人们的“福”与穷人的“苦”相对比。

增加了祥林嫂遭遇的悲剧性。(祥林嫂的悲剧深刻揭示了旧社会封建礼教对劳动妇女的摧残和迫害,控诉了封建礼教吃人的本质。)

(4)衬托人物形象。祥林嫂的悲惨经历以及死亡都与鲁四老爷家的“祝福”活动相关。

(5)情节的枢纽,小说的主要情节拒绝让祥林嫂参与“祝福”和祥林嫂捐门槛都与祝福有关。

叙述顺序以及作用:

(1)顺叙:按时间(空间)顺序来写,情节发展脉络分明,层次清晰。

(2)倒叙:不按时间先后顺序,而是把某些发生在后的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去的一种方法,造成悬念,引人入胜。

(3)插叙:在叙述主要事件的过程中,插入另一与之有关的事件,然后再接上原来的事件写。对主要情节或中心事件做必要补充说明,使情节更加完整,结构更加严密,内容更加充实丰满。

(4)补叙:在叙述主要事件的过程中,补充叙述另一与之有关的事件,然后再接上原来的事件写。对上文内容加以补充解释,对下文做某些交代,照应上下文。

(5)平叙:叙述两件或多件同时发生的事,使头绪清楚,照应得体。

叙述

叙述顺序以及作用:

叙述

1.《祝福》在叙述谋篇上有何特点

答案:

①采取了倒叙的手法。祥林嫂悲惨的结局放在开头,巧妙地设置了悬念,使读者急于探求事情的原委,有一定的吸引力。

②以第一人称“我”的所见所闻所感讲述故事,既增添了故事的真实性,同时这个线索人物使得情节紧凑。

③现实与回忆交织。把祥林嫂死前穷困潦倒的现实与“我"对她大半生的回忆融合在一起,丰富了人物故事,突出了人物形象。

④前后照应。开头和结尾都有对祝福情景的描写,这种描写前后照应,与祥林嫂悲惨的死形成对比,深化了文章主题。

⑤时空集中。故事发生在“鲁镇"这一地点,集中在除夕“祝福”这- -

时间段,情节紧凑。

⑥对比。祥林嫂在年底祈福的热闹祝福声中悲惨死去,祝福与死亡、热闹与冷凄,形成了鲜明的对比,突出了文章主题。

2.用倒叙的方式来叙述有什么作用

提示:在情节、人物、环境、主题等方面的作用。

1.在情节安排,上,把悲剧结局放在前面,巧妙地为读者设置了一个悬念,有一-定吸引力。

2.从小说矛盾关系上看,小说开头写祥林嫂在富人们的一片片祝福声中寂然死去,而且引起了鲁四老爷的愤怒,“不早不迟, ...这就可见是一个谬种!”, 突出鲁四老爷与祥林嫂之间的尖锐矛盾,突出反封建主题。

3、从人物形象上看,祥林嫂在富人们一片祝福声中寂然死去,渲染浓厚的悲剧气氛,以乐景写哀情,反衬人物的悲惨命运。

一、情节相关题型:(可变方向很多,注意,要审清题干要求,切莫答非所问)

1、请同学们先了解情节的基本组成以及特征:

大部分小说情节组成:序幕——开端——发展——高潮——结局——尾声

提示:由上述小说情节的构成可知,情节往往包含着故事的整个过程,因此高考中考察情节的题型,往往立足全文,考察对全文的概括。

2、基础题型:

(1)**小说中,主人公性格/情感/态度...是如何一步步发展变化的,请结合文本进行概括/梳理。

(2)**小说中,某某人物/物象作为全文的线索,是如何一步步推动故事情节发展的。

情节

1.《祝福》中鲁镇的人对祥林嫂的态度发生了怎样的变化?请举例结合文本简要分析。

鲁四老爷

①鲁四老爷先是因为祥林嫂是个寡妇而且是逃出来的而皱了皱眉,表现出了对祥林嫂嫌弃,厌恶的态度;

②接着因为祥林嫂被婆家的人绑走,又因为对方理由“正当”只能说一句“可恶,然而”表现了因脸上失了颜面对祥林嫂的厌弃、愤怒;

③祥林嫂改嫁后,鲁四老爷因为她改嫁的身份,不准祥林嫂动祭品,依然表现了对祥林嫂身份的鄙视,厌弃。

④最后,当得知祥林嫂死去时,用“谬种”来形容已经死去的祥林嫂,表现了鲁四老爷对祥林嫂毫无同情心,以及厌弃的态度。

情节

《祝福》中鲁镇的人对祥林嫂的态度发生了怎样的变化?请举例结合文本简要分析。

四婶:

满意祥林嫂的顺服和勤快,用工非懒即馋时希望祥林嫂再来

——听闻祥林嫂被婆婆逼迫改嫁感动惊奇

——听闻阿毛的死后感到同情

——祥林嫂不再像第一次一样灵活时颇有不满,不准祥林嫂参与祭祀

——祥林嫂捐完门槛后依然不准参与祭祀,并当面警告,想打发她走

情节

《祝福》中鲁镇的人对祥林嫂的态度发生了怎样的变化?请举例结合文本简要分析。

鲁镇的人们:

同情(满足)

——烦厌(唾弃)

——嘲笑(谈资)

——遗忘

情节

《祝福》中鲁镇的人对祥林嫂的态度发生了怎样的变化?请举例结合文本简要分析。

我

同情(悲惨遭遇)

不安(面对祥林嫂人死后有没有魂灵的疑问,我说不清,且怕这话于她有危险)

惊惶与轻松(听闻祥林嫂是死讯)

情节

二、情节手法分析

(1)掌握情节安排的技巧。

情节安排的技巧,包含以下几种(包含表达上的效果作用):

①.设置悬念:主要作用在于吸引读者阅读兴趣、推动情节发展...

②.抑扬(欲扬先抑等):出乎读者意料,情节曲折,峰回路转,跌宕起伏...

③.照应(前后照应):情节连贯,脉络清晰,结构紧凑。

④.伏笔:结构严谨,情节发展合理,因果分明。

⑤.突转:反转收到意料之外、情理之中的效果,对主旨画龙点睛

⑥.铺垫:为铺述另外的人或事做铺垫,蓄积气势,突出文章主旨

情节

2.请简要分析《祝福》叙述故事的特点及其作用.

特点:以“我”的所见、所忆、所感为线,采用倒叙的叙述顺序。

作用:

①情节:把祥林嫂悲惨的结局放在开头,巧妙地设置了悬念,使读者急于探求事情的原委,有一定的吸引力;

②人物:祥林嫂在鲁镇人们的一片祝福声中寂然死去,以乐景写哀情,强烈的对比,更加渲染浓厚的悲剧气氛,反衬人物的悲惨命运。

③主题:死后无人同情,且引起鲁四老爷的震怒,这就揭示了祥林嫂与鲁四老爷之间尖锐的矛盾,突出了小说反封建的主题。

情节

二、情节手法分析

(2)情节手法以及作用题型考虑的六大要素:

①.人物:考虑人物性格的发展变化,对塑造人物的作用

②.情节:情节前后发展的关联性(逻辑关系)

③.主题:情节安排对主题的作用(揭示、暗示、深化、突出、丰富....主题)

④.逻辑:情节的安排时候符合生活逻辑以及艺术逻辑

⑤.读者:情节安排对读者心理感受的影响(耐人寻味、发人深省,激发想象,引起兴趣....)

⑥.环境:交代、突出人物活动环境,取决于环境的典型性。

情节

3.《祝福》中多次写到祥林嫂讲阿毛的故事,这样写有什么作用?

①情节上:推动故事的发展,鲁镇的人们由开始的同情到后来的烦厌甚至调笑,同时也引出柳妈对“改嫁”之事的追问。

②人物上:直接刻画阿毛之死对祥林嫂精神上的打击,反复陈说是因为祥林嫂内心巨大的痛苦想要倾诉;间接地通过鲁镇人们对待阿毛故事的态度变化,刻画出鲁镇人的冷漠、愚昧和自私。

③环境上:通过鲁镇人对待阿毛故事的态度变化,渲染了鲁镇闭塞、落后的典型环境。

④主题上:阿毛之死之所以对祥林嫂打击巨大,除了丧子之痛外,还摧毁了她在贺家的立足之根,导致她被赶出贺家;她的遭遇不仅得不到鲁镇人的同情,反而引来周围人的烦厌和调笑,这就进一步深化了小说的主题(作者批判的不仅是封建礼教,更是封建礼教下整个社会人的异化)。

⑤读者上:引发读者强烈的同情心,并通过鲁镇人们对于阿毛态度的变化,引起读者的愤慨,发人深省。

情节

曹禺改编的电影《祝福》中,祥林嫂捐门槛后依然不被允许动祭品后,增加了一个祥林嫂持刀砍门槛的情节。你认为增加的这一情节是否合理,请说明理由。

观点:不合理。

原因:

①情节发展上不符合逻辑:祥林嫂的所有反抗只是为了维护封建礼教,临死前也仅仅是怀疑人死后有无魂灵,所以,此时不可能做出如此对神灵大不敬的举动,这不符合情节发展的逻辑。

②不符合人物性格:祥林嫂性格的主要特征是顺从和愚昧,这也是她悲剧的根源,如此指向鲜明的抗争精神不大可能出现在祥林嫂身上,这样的举动不符合她的性格特点。

③冲淡了主题的表达:小说的主题主要是批判和控诉封建礼教和封建迷信思想的吃人本质,增加这样的情节,就减弱了小说的悲剧色彩,冲淡了小说的主题。

情节

曹禺改编的电影《祝福》中,祥林嫂捐门槛后依然不被允许动祭品后,增加了一个祥林嫂持刀砍门槛的情节。你认为增加的这一情节是否合理,请说明理由。

观点:合理。

原因:

①情节发展上符合逻辑:祥林嫂曾“逃”出来到鲁镇打工,改嫁时不惜以命抗争,她身上有朴素的反抗意识,加上砍门槛的情节,就为后文“祥林嫂临死前开始怀疑人死后魂灵的有无”做了铺垫,使情节发展更符合生活的逻辑。

②人物性格上更加鲜明:加上这样的情节,祥林嫂身上最可贵的抗争精神就不只是临死前的质疑,而是有鲜明的行为表现,这样更能突出祥林嫂的性格特征。

③主题表达上更突出:加上这样的情节,作品批判的矛头直指“神权”,主题表达上更加突出。

情节

梳理小说情节

序幕:旧历年鲁镇预备祝福

结局:祥林嫂祝福之夜惨死

开端:祥林嫂逃婚初到鲁镇

发展:祥林嫂被逼卖到贺家

高潮:祥林嫂再寡又到鲁镇

尾声:鲁镇开始了新年祝福

现实

回忆

现实

情节结构梳理

环境描写

倒叙

环境描写

叙事线索:“我”的所见、所忆、所感

总结

一、人物形象相关题型:(可变方向很多,注意,要审清题干要求,切莫答非所问)

1、请同学们辨析以下两个问题的区别:

(1)小说塑造怎样的人物形象(小说中的某某人物是怎样的一个人),结合文本简要分析.....

(2)小说的人物形象具有怎样的性格特点,文中是如何体现的.....

解析:

前者设问聚焦人物形象(形象=外在形象+内在性格+身份地位+命运结局)

后者只需要回答性格上的特点即可!

人物

1.《祝福》塑造了一个怎样的祥林嫂形象?

塑造了一个勤劳善良、质朴安分、顽强倔强却终

被封建礼教和封建思想迫害致死的旧中国农村底层劳动妇女的形象。

人物

性格

身份

三次肖像

年轻耐劳,生机还旺

形容枯槁,极端痛苦

神情呆滞,完全麻木

人生悲剧史

小说的三次肖像描写尤其是对祥林嫂眼睛的刻画不仅表现了人物性格,更重要的在于展示人物命运的悲剧史。

2.《祝福》中的祥林嫂具有哪些性格特点,请简要概括。

人物

(2)鲁迅先生说,要极俭省地画出一个人的特点,最好是画出它的眼睛。作品多次写到祥林嫂的眼睛,请找出来,说说她当时怎样的内心世界?

找眼睛

析特点

初到鲁镇

再到鲁镇

讲阿毛故事

捐门槛

不让祝福

行乞

问有无灵魂

顺着眼

安分

眼角带着泪痕

内心痛苦

直着眼

分外有神

失神、窈陷

眼珠间或一轮

忽然发光

精神有些麻木

又有希望

再受打击

麻木

一丝希望

山中出逃,做工鲁镇

鲁迅对其笔下的人物大多是“哀其不幸,怒其不争”,那么他对祥林嫂亦是如此吗?

抗争表现

逃

撞

捐

问

改嫁中的“出格”行为

倾其所有,洗刷“污秽”

死前问我鬼神

对婆家为她安排的命运的反抗

追求人的平等权利

对天经地义的神权的质疑

敢于直面封建妇道、孝道,维护自我尊严

“从一而终”的封建观念

向封建迷信低头

未果

2.《祝福》中的祥林嫂具有哪些性格特点,请简要概括。

勤劳、善良、温顺、坚强,敢于反抗而又愚昧懦弱

人物

二、人物形象刻画技巧:(可变方向很多,注意,要审清题干要求,切莫答非所问)

小说是怎样刻画**人物形象的,请结合文本简要分析。

解析:

刻画人物的方法,可以从正面描写(包含特征鲜明的细节描写,典型的外貌、个性化的语言、动作细节、心理状态、神态细节等)

侧面描写(人物的衬托、环境或场景的衬托、烘托等)、情节的发展导致人物的变化

人物

2.《祝福》是怎样刻画祥林嫂形象的,请结合文本简要分析.

①用跌宕起伏的情节揭示人物的命运。逃到鲁镇做工,被迫改嫁,抵死抗争,夫死子亡,扫地出门,捐门槛失败,一系列事件一步步把祥林嫂逼上绝境。

②用特征鲜明的细节凸显人物的个性。“白头绳、眼睛、脸色”,简洁而变化了的肖像描写,凸显了祥林嫂身心的变化;“一个破碗,空的;竹竿,下端开了裂”,突出了她死前的境遇。

③用个性化的语言揭示人物的内心世界。祥林嫂的“我真傻,真的”,多次重复而又极具个性化的语言把人物内心的自责、痛苦以至于精神失常鲜明地刻画了出来。

④用典型化的场景烘托人物形象。把祥林嫂的命运转折置于鲁镇“祝福”的典型环境中,祝福忙碌、热烈的景象更衬托出祥林嫂命运的悲惨。

人物

三、人物的作用题型

注意:小说中的人物分为主要人物和次要人物,注意其作用是不同的。

一旦涉及到“作用”类的题型,务必想到小说的三要素,也即,在人物形象塑造上、在情节的发展上(结构上)、主题上等方面的作用!

次要人物作用要点:

(1)情节方面(推动情节的发展,丰富情节)。

(2)人物方面(衬托主人公形象)。

(3)环境方面(构成场景和背景)。

(4)主题方面(拓展主题表现的广度)。

(5)其他方面(特殊情感的寄托,特殊手法的效果)。

人物

三、人物的作用题型

请分析《祝福》中为什么要刻画祥林嫂这一人物(或,其社会意义是什么)?

① 批判(主题):祥林嫂是旧中国农村劳动妇女的典型。她勤劳善良、安分守己、质朴愚昧、生活要求低;顽强、倔强;但在封建礼教和封建思想占统治地位的旧社会里,她曾不断地挣扎与反抗,不但不能争得做人的起码权利,反而被践踏、遭迫害、被愚弄、受鄙视,最终为旧社会吞噬。在富人们“祝福”中走向死亡。祥林嫂的悲剧深刻揭示了旧社会封建礼教对劳动妇女的摧残和迫害,控诉了封建礼教吃人的本质。

② 启蒙:通过对祥林嫂及周围群众愚昧、落后、麻木不仁的精神面貌的刻画,启发人们思考关乎民主革命成败的关键问题——启发农民觉悟的问题。

③ 反思:通过 “我”回答祥林嫂死前“魂灵有无”的含糊其词及自我辩解,引起知识分子对自我的反思。

人物

三、人物的作用题型

请分析《祝福》中次要人物的形象特点及其作用。

人物

鲁四老爷

大骂新党

“寿”字和“事理通达心气和平”的对联

皱眉,讨厌祥林嫂是个寡妇

“既是她的婆婆要她回去,那有什么话可说呢。”“可恶!然而……”

告诫四婶,不让祥林嫂在祝福时沾手。死后骂她是个“谬种”

自私伪善,冷酷无情,自觉维护封建制度和封建礼教。

迂腐保守

尊崇理学

三、人物的作用题型

请分析《祝福》中次要人物的形象特点及其作用。

特点:鲁四老爷是迂腐、保守、顽固,自私伪善,冷酷无情严守封建礼教的地主阶级知识分子。他反对一切改革和革命,尊崇理学和孔孟之道,自觉维护封建制度和封建礼教。

作用:①推动了故事情节的发展,祥林嫂嫁了二嫁,鲁四老爷才不让她参与祝福,才有后面祥林嫂的捐门槛与绝望

②是导致祥林嫂惨死的重要人物。鲁四老爷嫌弃祥林嫂再嫁不干不净,不能在祝福的时候参与劳动,让祥林嫂失去了用劳动养活自己的机会。

③突出了主题,鲁四老爷是封建礼教与封建迷信的坚决捍卫者,是害死祥林嫂的帮凶。

④鲁四老爷家是鲁镇社会环境的集中体现处,鲁四老爷的地位与身份,影响了整个鲁镇的思想。

人物

我

见证人

逃跑者:追问 逃避心里负担,逃避责难,逃避社会矛盾

反抗者 反思,批判,缺乏勇气,挣扎,彷徨,忧虑,无奈

漂泊者 苦闷彷徨,迷茫,无路可走——都市混乱黑暗,乡村封闭窒息

现代文明

封建思想

现实

理想

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])