江苏省苏州市高新区2014-2015学年七年级下学期期末调研历史试题

文档属性

| 名称 | 江苏省苏州市高新区2014-2015学年七年级下学期期末调研历史试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 335.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-07-18 22:45:50 | ||

图片预览

文档简介

义务教育阶段学生学业质量测试

七 年 级 历 史 2015.07

注意事项:

1.本试卷共4大题,32小题,总分50分。考试用时50分钟。

2.答题前,考生务必将自己的姓名、考点名称、考场号、座位号、准考证号填写清楚,准考证号相应的数字用2B铅笔涂黑。

3.答选择判断题时必须用2B铅笔把答 ( http: / / www.21cnjy.com )题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案;答非选择判断题必须用0.5毫米黑色墨水签字笔写在答题卡指定的位置上,不在答题区域内的答案一律无效,不得用其他笔答题。

4.考生答题必须答在答题卡上,答在试卷和草稿纸上一律无效。

一、单项选择题:在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求(本大题共20小题,每小题1分,共20分)

1.下列历史贡献中属于隋朝的是

①开通大运河 ②南北重归统一 ③建造赵州桥

A.①② B.②③ C.①③ D.①②③

2.唐太宗说:人要照见自己,一定要有明镜;皇帝要想知道自己的过错,一定要借助忠臣。因此他

A.重视教育 B.倡导节俭 C.轻徭薄赋 D.虚心纳谏

3.“政启开元,治宏贞观”是郭沫若对下列哪一帝王功绩的正确评价

A.隋文帝 B.唐太宗 C.武则天 D.唐玄宗

4.右图所示为我国古代发明的一种工具,“形似纺车,四周缚以竹筒,

依靠水力旋转,转动时,低则舀水,高则泻水,昼夜不息,并能把

低水引用到高地灌溉”。它的主要用途是

A.交通运输 B.纸张印刷

C.农业生产 D.陶器制作

5.英国大百科全书中说:“我们所知道的最早的考试制度,是中国所采用的选举制度,及其定期举行的考试。”文中所说的“考试制度”正式诞生是在

A.唐太宗时 B.唐玄宗时 C.武则天时 D.隋炀帝时

6.诗歌在一定程度上反映了社会生活。下列诗歌中,能反映唐玄宗统治前期盛世景象的是

A.海内存知己,天涯若比邻 B.生当作人杰,死亦为鬼雄

C.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室 D.大江东去,浪淘尽,千古风流人物

7.以下能证明“自古以来西藏与中央政府友好交往,中央政府有效管辖西藏”这一观点的史实有

①唐政府将文成公主嫁到吐蕃 ②清朝册封达赖、班禅

③清政府设置驻藏大臣 ④清军平定大小和卓叛乱

A.①② B.②③ C.③④ D.①②③

8.“鉴真盲目航东海,一片精诚照太清;舍己救人传道义,唐风洋溢奈良城。”这首诗追述了唐朝与哪国的文化交往

A.朝鲜 B.印度 C.日本 D.越南

9.我国古代有很多德才兼备的人,通常被称为“圣人”。那么“书圣”、“画圣”、“诗圣”分别是指

A.王羲之、吴道子、李白 B.王羲之、吴道子、杜甫

C.颜真卿、阎立本、杜甫 D.柳公权、张择端、白居易

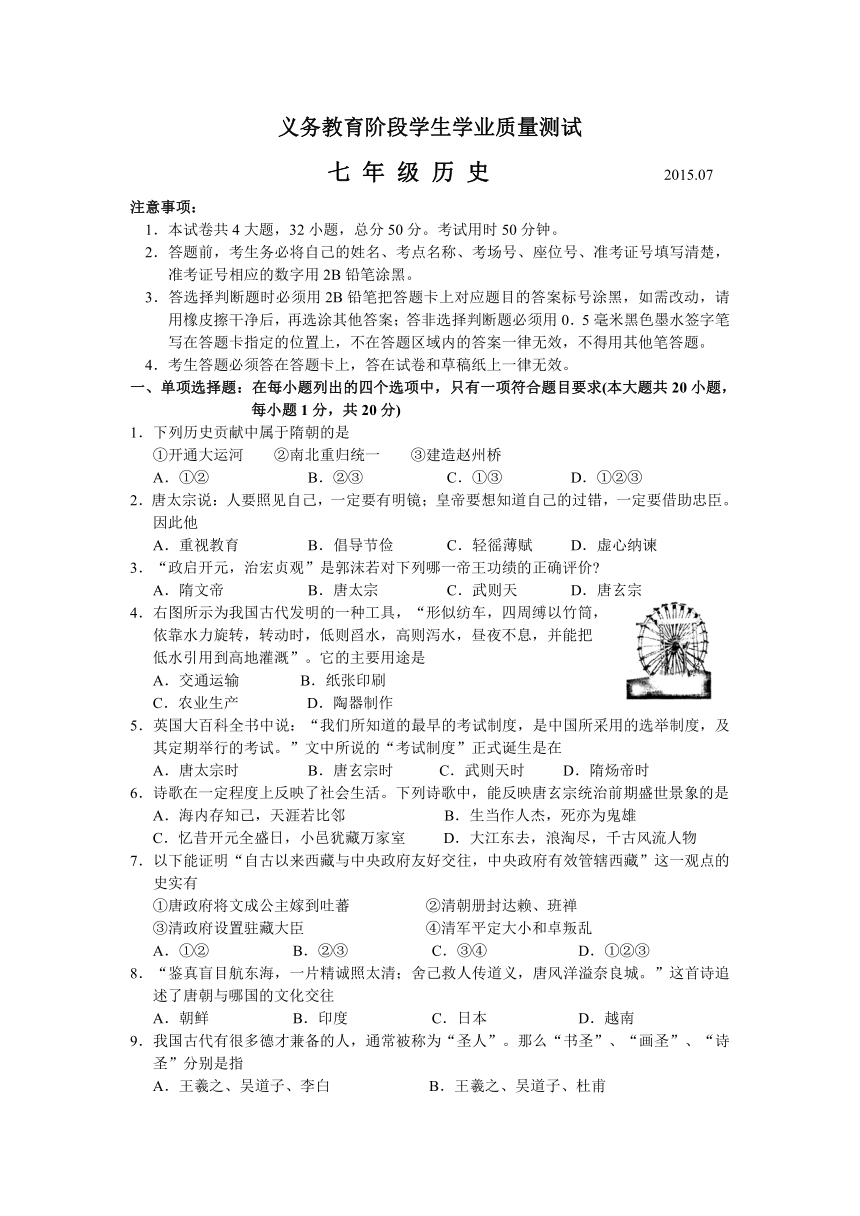

10.下图中能大致反映北宋与少数民族政权并立的历史简图是

( http: / / www.21cnjy.com )

11.北宋时期,四川地区开始出现“交子”。这一情况折射出的社会现象是

A.对外交往频繁 B.文学艺术璀璨 C.民族战争不断 D.商品经济发展

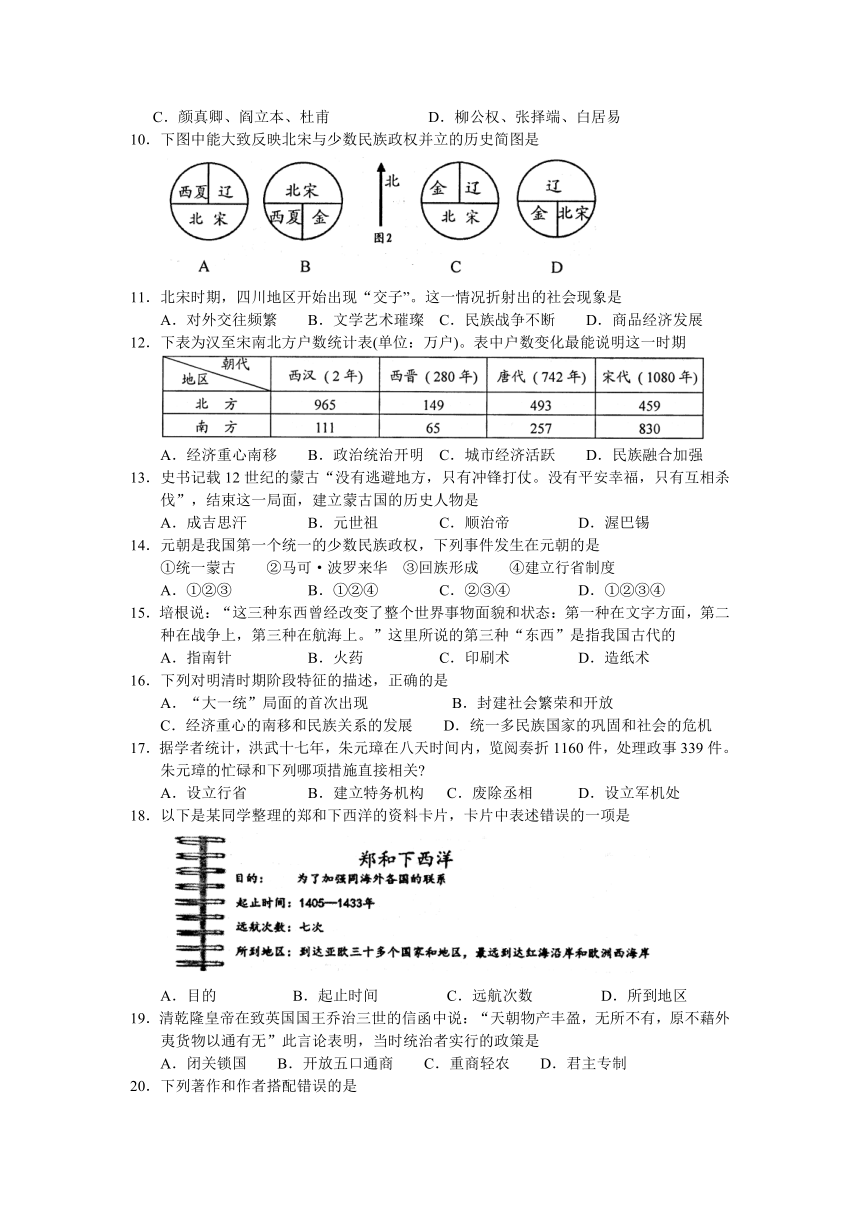

12.下表为汉至宋南北方户数统计表(单位:万户)。表中户数变化最能说明这一时期

( http: / / www.21cnjy.com )

A.经济重心南移 B.政治统治开明 C.城市经济活跃 D.民族融合加强

13.史书记载12世纪的蒙古“没有逃避地方,只有冲锋打仗。没有平安幸福,只有互相杀伐”,结束这一局面,建立蒙古国的历史人物是

A.成吉思汗 B.元世祖 C.顺治帝 D.渥巴锡

14.元朝是我国第一个统一的少数民族政权,下列事件发生在元朝的是

①统一蒙古 ②马可·波罗来华 ③回族形成 ④建立行省制度

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

15.培根说:“这三种东西曾经改变了整个世 ( http: / / www.21cnjy.com )界事物面貌和状态:第一种在文字方面,第二种在战争上,第三种在航海上。”这里所说的第三种“东西”是指我国古代的

A.指南针 B.火药 C.印刷术 D.造纸术

16.下列对明清时期阶段特征的描述,正确的是

A.“大一统”局面的首次出现 B.封建社会繁荣和开放

C.经济重心的南移和民族关系的发展 D.统一多民族国家的巩固和社会的危机

17.据学者统计,洪武十七年,朱元璋在八天时间内,览阅奏折1160件,处理政事339件。

朱元璋的忙碌和下列哪项措施直接相关

A.设立行省 B.建立特务机构 C.废除丞相 D.设立军机处

18.以下是某同学整理的郑和下西洋的资料卡片,卡片中表述错误的一项是

( http: / / www.21cnjy.com )

A.目的 B.起止时间 C.远航次数 D.所到地区

19.清乾隆皇帝在致英国国王乔治三世的信函中说:“天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无”此言论表明,当时统治者实行的政策是

A.闭关锁国 B.开放五口通商 C.重商轻农 D.君主专制

20.下列著作和作者搭配错误的是

A.《三国演义》——罗贯中 B.《水浒传》——蒲松龄

C.《红楼梦》——曹雪芹 D.《西游记》——吴承恩

二、判断题:在答题卡相应的框内填涂,正确的填涂A,错误的填涂B.(本大题共6小题,每小题1分,共6分)

21.为了加强南北交通,巩固隋朝对全国的统治,隋炀帝征发人力,开通了大运河。

22.唐玄宗任命富于谋略的房玄龄和善断大事的杜如晦做宰相,人称“房谋杜断”。

23.唐都长安宏伟富丽,城内分为坊和市,早市、夜市“买卖昼夜不绝”。

24.南宋时,江南地区己成为我国制瓷业重心。

25.司马光编写的《资治通鉴》是一部编年体的通史巨著。

26.清朝前期,在我国的疆域中,西北达巴尔喀什湖,北接西伯利亚,东北至黑龙江以北的大兴安岭和库页岛。

三、填空题(本大题共3小题,每小题2分,每空1分,共6分)

27.唐朝以后,我国王朝的首都总体呈东移的趋势。如南宋的都城在 ▲ (即今天的杭州),元朝的都城在 ▲ (即今天的北京)。

28.宋元时期的绘画艺术日臻成熟,名家辈出 ( http: / / www.21cnjy.com )。其中,大画家张择端的《 ▲ 》描绘了北宋东京汴河沿岸的风光和繁华景象。 ▲ 朝大画家赵孟頫的画传神生动,富有情趣。当时人称颂他的画属于“神品”。

29.清朝前期,中央政府加 ( http: / / www.21cnjy.com )强了对边疆地区的管辖。1684年,设置 ▲ ,加强了台湾同祖国内地的联系。乾隆时期,设置 ▲ ,管辖包括巴尔喀什湖在内的整个新疆地区。

四、材料问答题:结合材料以及所学知识,根据设问,回答问题(本大题共3小题,每小题6分,共18分)

30.阅读下列材料。

材料一:英国学者成尔斯说:“当西方人的心灵为神学所缠迷而处于蒙昧黑暗之中,中国人的思想却是开放的、兼收并蓄而好探求的。”唐都长安,是当时世界上人口最多,最为繁华、最为富庶和文明的城市,其博大的气概,壮美的景观,发达的经济和光辉灿烂的文化艺术,使当时欧洲人心目中像天堂一样富丽堂皇和繁荣的巴格达、拜占庭都难以望其项背,更不用说当时的巴黎、伦敦、威尼斯、佛罗伦萨了。

——摘自中学历史教师用书

材料二:中国一直是对外贸易的出超国,有发展贸易的有利条件。但清政府害怕国内人民和外国人勾结“滋事”,实行闭关政策,千方百计限制商人出海贸易。如康熙时上海大商人张元隆想打造100艘远洋帆船,与外国商船竞争,即被诬为结交海盗。

中国商人和华侨出国贸易受 ( http: / / www.21cnjy.com )到阻挠和打击,对外贸易的主动权和高额利润便长期被外商所垄断。此外,清朝的闭关政策还严重阻碍了生产的发展和技术的进步。

请回答:

(1)依据材料一,概括唐都长安的国际地位。(2分)

(2)依据材料二,简要分析清朝实行闭关政策的原因及后果。(3分)

(3)综合上述材料,从唐朝的对外开放与清朝的闭关政策中你得到了哪些启示 (1分)

31.江南经济的发展是古代中国的一抹亮丽。阅读下列材料

材料一:经过自东吴以来 ( http: / / www.21cnjy.com )至南朝刘宋时期二百余年南北人民的共同开发,三吴地区的生产发展已经赶上并局部地超过了北方,并在实际上形成了我国的一个新的经济中心——江南经济区。

材料二:两幅历史图片

( http: / / www.21cnjy.com )

材料三:南宋时期民间流传着这样的谚语:苏湖熟,天下足。

《宋史》记载:国家根本,仰给东南。

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,“江南经济区”形成的原因有哪些 (2分)

(2)材料二图一中,大运河途经苏州的河段的名称是什么 大运河的开通对我国古代经济发展有何影响 (2分)

(3)材料二中图二所示的农业生产工具是古代江南农民创造的。它最先出现于哪一朝代 (1分)

(4)从材料一到材料三,可以看出我国古代经济格局发生了怎样的变化 (1分)

32.某班同学针对“明清统一多民族国家的巩固”主题进行研究性学习,收集了以下材料。

材料一:

( http: / / www.21cnjy.com )

材料二:明清统一多民族 ( http: / / www.21cnjy.com )国家的巩固,主要特点就是对外抗击外敌入侵,对内同分裂和叛乱势力作斗争,两者密切相结合。——摘编自中国历史七年级下册《教师教学用书》

请回答:

(1)图一中的戚继光是中国历史上一位杰出的民 ( http: / / www.21cnjy.com )族英雄,他最主要的历史贡献是什么 图二情景发生在1662年初我国的某宝岛,与此密切相关的重大历史事件是什么 (2分)

(2)17世纪中期,面对图三的情景,中俄双方最终签订了哪一条约以解决两国的东段边界问题 (1分)

(3)材料一所涉及的史实体现了材料二的哪一观点 用清朝的一例史实来证明材料二的另一个观点。(2分)

(4)联系当今中日“钓鱼岛问题”,谈谈讨论“明清统一多民族国家的巩固”这一主题的现实意义。(1分)

七 年 级 历 史 2015.07

注意事项:

1.本试卷共4大题,32小题,总分50分。考试用时50分钟。

2.答题前,考生务必将自己的姓名、考点名称、考场号、座位号、准考证号填写清楚,准考证号相应的数字用2B铅笔涂黑。

3.答选择判断题时必须用2B铅笔把答 ( http: / / www.21cnjy.com )题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案;答非选择判断题必须用0.5毫米黑色墨水签字笔写在答题卡指定的位置上,不在答题区域内的答案一律无效,不得用其他笔答题。

4.考生答题必须答在答题卡上,答在试卷和草稿纸上一律无效。

一、单项选择题:在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求(本大题共20小题,每小题1分,共20分)

1.下列历史贡献中属于隋朝的是

①开通大运河 ②南北重归统一 ③建造赵州桥

A.①② B.②③ C.①③ D.①②③

2.唐太宗说:人要照见自己,一定要有明镜;皇帝要想知道自己的过错,一定要借助忠臣。因此他

A.重视教育 B.倡导节俭 C.轻徭薄赋 D.虚心纳谏

3.“政启开元,治宏贞观”是郭沫若对下列哪一帝王功绩的正确评价

A.隋文帝 B.唐太宗 C.武则天 D.唐玄宗

4.右图所示为我国古代发明的一种工具,“形似纺车,四周缚以竹筒,

依靠水力旋转,转动时,低则舀水,高则泻水,昼夜不息,并能把

低水引用到高地灌溉”。它的主要用途是

A.交通运输 B.纸张印刷

C.农业生产 D.陶器制作

5.英国大百科全书中说:“我们所知道的最早的考试制度,是中国所采用的选举制度,及其定期举行的考试。”文中所说的“考试制度”正式诞生是在

A.唐太宗时 B.唐玄宗时 C.武则天时 D.隋炀帝时

6.诗歌在一定程度上反映了社会生活。下列诗歌中,能反映唐玄宗统治前期盛世景象的是

A.海内存知己,天涯若比邻 B.生当作人杰,死亦为鬼雄

C.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室 D.大江东去,浪淘尽,千古风流人物

7.以下能证明“自古以来西藏与中央政府友好交往,中央政府有效管辖西藏”这一观点的史实有

①唐政府将文成公主嫁到吐蕃 ②清朝册封达赖、班禅

③清政府设置驻藏大臣 ④清军平定大小和卓叛乱

A.①② B.②③ C.③④ D.①②③

8.“鉴真盲目航东海,一片精诚照太清;舍己救人传道义,唐风洋溢奈良城。”这首诗追述了唐朝与哪国的文化交往

A.朝鲜 B.印度 C.日本 D.越南

9.我国古代有很多德才兼备的人,通常被称为“圣人”。那么“书圣”、“画圣”、“诗圣”分别是指

A.王羲之、吴道子、李白 B.王羲之、吴道子、杜甫

C.颜真卿、阎立本、杜甫 D.柳公权、张择端、白居易

10.下图中能大致反映北宋与少数民族政权并立的历史简图是

( http: / / www.21cnjy.com )

11.北宋时期,四川地区开始出现“交子”。这一情况折射出的社会现象是

A.对外交往频繁 B.文学艺术璀璨 C.民族战争不断 D.商品经济发展

12.下表为汉至宋南北方户数统计表(单位:万户)。表中户数变化最能说明这一时期

( http: / / www.21cnjy.com )

A.经济重心南移 B.政治统治开明 C.城市经济活跃 D.民族融合加强

13.史书记载12世纪的蒙古“没有逃避地方,只有冲锋打仗。没有平安幸福,只有互相杀伐”,结束这一局面,建立蒙古国的历史人物是

A.成吉思汗 B.元世祖 C.顺治帝 D.渥巴锡

14.元朝是我国第一个统一的少数民族政权,下列事件发生在元朝的是

①统一蒙古 ②马可·波罗来华 ③回族形成 ④建立行省制度

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

15.培根说:“这三种东西曾经改变了整个世 ( http: / / www.21cnjy.com )界事物面貌和状态:第一种在文字方面,第二种在战争上,第三种在航海上。”这里所说的第三种“东西”是指我国古代的

A.指南针 B.火药 C.印刷术 D.造纸术

16.下列对明清时期阶段特征的描述,正确的是

A.“大一统”局面的首次出现 B.封建社会繁荣和开放

C.经济重心的南移和民族关系的发展 D.统一多民族国家的巩固和社会的危机

17.据学者统计,洪武十七年,朱元璋在八天时间内,览阅奏折1160件,处理政事339件。

朱元璋的忙碌和下列哪项措施直接相关

A.设立行省 B.建立特务机构 C.废除丞相 D.设立军机处

18.以下是某同学整理的郑和下西洋的资料卡片,卡片中表述错误的一项是

( http: / / www.21cnjy.com )

A.目的 B.起止时间 C.远航次数 D.所到地区

19.清乾隆皇帝在致英国国王乔治三世的信函中说:“天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无”此言论表明,当时统治者实行的政策是

A.闭关锁国 B.开放五口通商 C.重商轻农 D.君主专制

20.下列著作和作者搭配错误的是

A.《三国演义》——罗贯中 B.《水浒传》——蒲松龄

C.《红楼梦》——曹雪芹 D.《西游记》——吴承恩

二、判断题:在答题卡相应的框内填涂,正确的填涂A,错误的填涂B.(本大题共6小题,每小题1分,共6分)

21.为了加强南北交通,巩固隋朝对全国的统治,隋炀帝征发人力,开通了大运河。

22.唐玄宗任命富于谋略的房玄龄和善断大事的杜如晦做宰相,人称“房谋杜断”。

23.唐都长安宏伟富丽,城内分为坊和市,早市、夜市“买卖昼夜不绝”。

24.南宋时,江南地区己成为我国制瓷业重心。

25.司马光编写的《资治通鉴》是一部编年体的通史巨著。

26.清朝前期,在我国的疆域中,西北达巴尔喀什湖,北接西伯利亚,东北至黑龙江以北的大兴安岭和库页岛。

三、填空题(本大题共3小题,每小题2分,每空1分,共6分)

27.唐朝以后,我国王朝的首都总体呈东移的趋势。如南宋的都城在 ▲ (即今天的杭州),元朝的都城在 ▲ (即今天的北京)。

28.宋元时期的绘画艺术日臻成熟,名家辈出 ( http: / / www.21cnjy.com )。其中,大画家张择端的《 ▲ 》描绘了北宋东京汴河沿岸的风光和繁华景象。 ▲ 朝大画家赵孟頫的画传神生动,富有情趣。当时人称颂他的画属于“神品”。

29.清朝前期,中央政府加 ( http: / / www.21cnjy.com )强了对边疆地区的管辖。1684年,设置 ▲ ,加强了台湾同祖国内地的联系。乾隆时期,设置 ▲ ,管辖包括巴尔喀什湖在内的整个新疆地区。

四、材料问答题:结合材料以及所学知识,根据设问,回答问题(本大题共3小题,每小题6分,共18分)

30.阅读下列材料。

材料一:英国学者成尔斯说:“当西方人的心灵为神学所缠迷而处于蒙昧黑暗之中,中国人的思想却是开放的、兼收并蓄而好探求的。”唐都长安,是当时世界上人口最多,最为繁华、最为富庶和文明的城市,其博大的气概,壮美的景观,发达的经济和光辉灿烂的文化艺术,使当时欧洲人心目中像天堂一样富丽堂皇和繁荣的巴格达、拜占庭都难以望其项背,更不用说当时的巴黎、伦敦、威尼斯、佛罗伦萨了。

——摘自中学历史教师用书

材料二:中国一直是对外贸易的出超国,有发展贸易的有利条件。但清政府害怕国内人民和外国人勾结“滋事”,实行闭关政策,千方百计限制商人出海贸易。如康熙时上海大商人张元隆想打造100艘远洋帆船,与外国商船竞争,即被诬为结交海盗。

中国商人和华侨出国贸易受 ( http: / / www.21cnjy.com )到阻挠和打击,对外贸易的主动权和高额利润便长期被外商所垄断。此外,清朝的闭关政策还严重阻碍了生产的发展和技术的进步。

请回答:

(1)依据材料一,概括唐都长安的国际地位。(2分)

(2)依据材料二,简要分析清朝实行闭关政策的原因及后果。(3分)

(3)综合上述材料,从唐朝的对外开放与清朝的闭关政策中你得到了哪些启示 (1分)

31.江南经济的发展是古代中国的一抹亮丽。阅读下列材料

材料一:经过自东吴以来 ( http: / / www.21cnjy.com )至南朝刘宋时期二百余年南北人民的共同开发,三吴地区的生产发展已经赶上并局部地超过了北方,并在实际上形成了我国的一个新的经济中心——江南经济区。

材料二:两幅历史图片

( http: / / www.21cnjy.com )

材料三:南宋时期民间流传着这样的谚语:苏湖熟,天下足。

《宋史》记载:国家根本,仰给东南。

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,“江南经济区”形成的原因有哪些 (2分)

(2)材料二图一中,大运河途经苏州的河段的名称是什么 大运河的开通对我国古代经济发展有何影响 (2分)

(3)材料二中图二所示的农业生产工具是古代江南农民创造的。它最先出现于哪一朝代 (1分)

(4)从材料一到材料三,可以看出我国古代经济格局发生了怎样的变化 (1分)

32.某班同学针对“明清统一多民族国家的巩固”主题进行研究性学习,收集了以下材料。

材料一:

( http: / / www.21cnjy.com )

材料二:明清统一多民族 ( http: / / www.21cnjy.com )国家的巩固,主要特点就是对外抗击外敌入侵,对内同分裂和叛乱势力作斗争,两者密切相结合。——摘编自中国历史七年级下册《教师教学用书》

请回答:

(1)图一中的戚继光是中国历史上一位杰出的民 ( http: / / www.21cnjy.com )族英雄,他最主要的历史贡献是什么 图二情景发生在1662年初我国的某宝岛,与此密切相关的重大历史事件是什么 (2分)

(2)17世纪中期,面对图三的情景,中俄双方最终签订了哪一条约以解决两国的东段边界问题 (1分)

(3)材料一所涉及的史实体现了材料二的哪一观点 用清朝的一例史实来证明材料二的另一个观点。(2分)

(4)联系当今中日“钓鱼岛问题”,谈谈讨论“明清统一多民族国家的巩固”这一主题的现实意义。(1分)

同课章节目录