2024届河北省普通高等学校招生考试历史预测卷(六)历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024届河北省普通高等学校招生考试历史预测卷(六)历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 817.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-28 21:46:57 | ||

图片预览

文档简介

2024届河北省普通高等学校招生考试历史预测卷(六)历史试题

一、选择题

1.据记载,太公至齐国修政,因其俗,“劝其女功,极技巧,通鱼盐,则人物归之,襁至而辐凑,故齐冠带衣履天下,海岱之间敛袂而往朝焉”。这说明当时( )

A.变法运动推动社会转型

B.分封制促进了区域经济发展

C.“工商食官”格局被打破

D.齐国采用适宜政策取得霸业

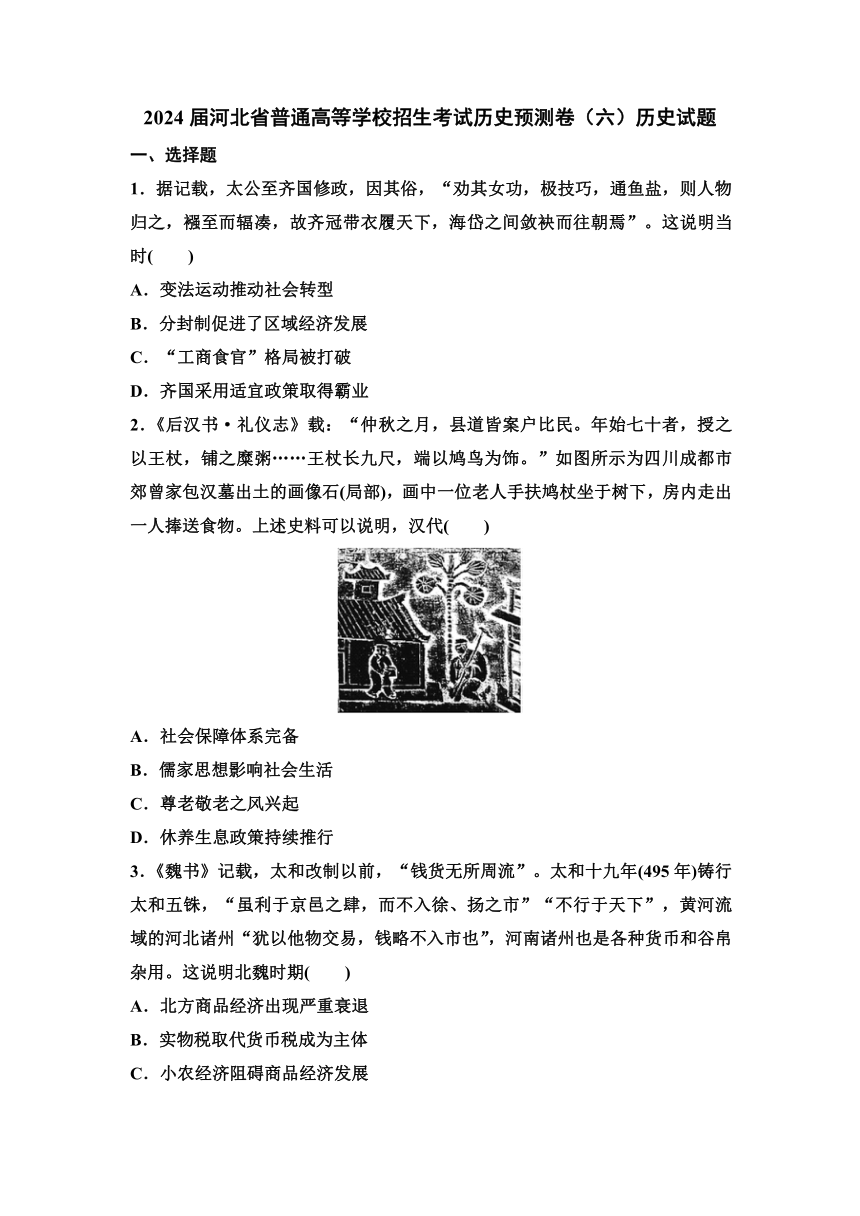

2.《后汉书·礼仪志》载:“仲秋之月,县道皆案户比民。年始七十者,授之以王杖,铺之糜粥……王杖长九尺,端以鸠鸟为饰。”如图所示为四川成都市郊曾家包汉墓出土的画像石(局部),画中一位老人手扶鸠杖坐于树下,房内走出一人捧送食物。上述史料可以说明,汉代( )

A.社会保障体系完备

B.儒家思想影响社会生活

C.尊老敬老之风兴起

D.休养生息政策持续推行

3.《魏书》记载,太和改制以前,“钱货无所周流”。太和十九年(495年)铸行太和五铢,“虽利于京邑之肆,而不入徐、扬之市”“不行于天下”,黄河流域的河北诸州“犹以他物交易,钱略不入市也”,河南诸州也是各种货币和谷帛杂用。这说明北魏时期( )

A.北方商品经济出现严重衰退

B.实物税取代货币税成为主体

C.小农经济阻碍商品经济发展

D.物物交换成为主要交换形式

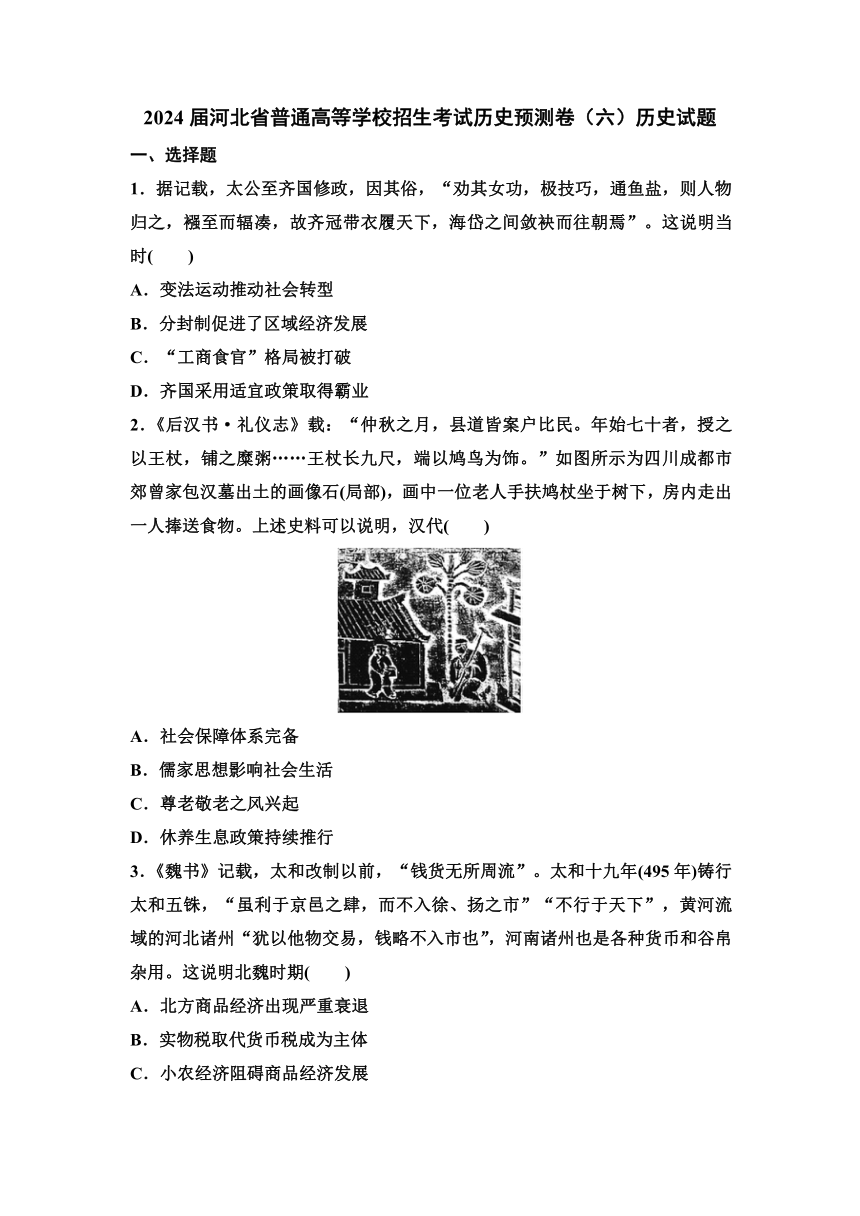

4.如图为唐后期税收收入结构演化示意图。这一演变( )

A.抑制了藩镇割据的恶化

B.有利于商品经济的发展

C.调整优化了经济结构

D.促进了南北经济的均衡

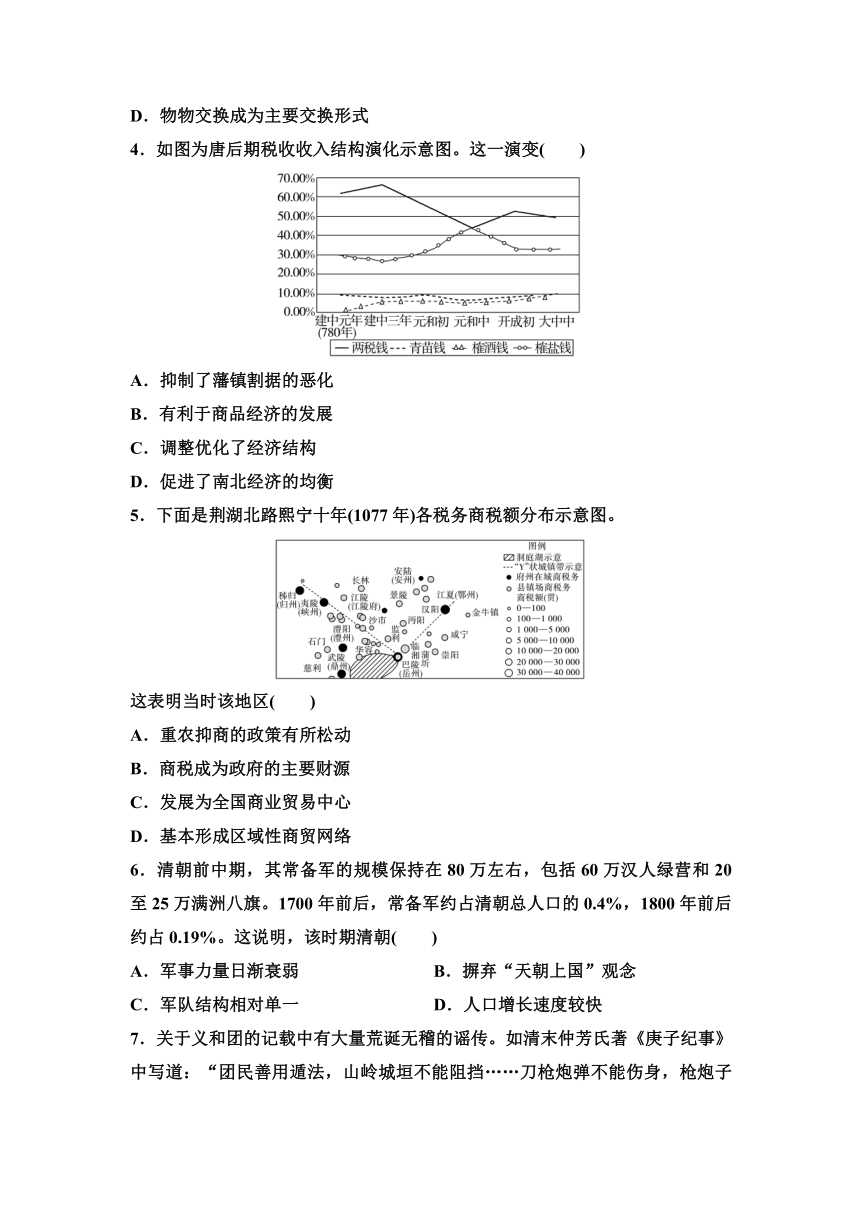

5.下面是荆湖北路熙宁十年(1077年)各税务商税额分布示意图。

这表明当时该地区( )

A.重农抑商的政策有所松动

B.商税成为政府的主要财源

C.发展为全国商业贸易中心

D.基本形成区域性商贸网络

6.清朝前中期,其常备军的规模保持在80万左右,包括60万汉人绿营和20至25万满洲八旗。1700年前后,常备军约占清朝总人口的0.4%,1800年前后约占0.19%。这说明,该时期清朝( )

A.军事力量日渐衰弱 B.摒弃“天朝上国”观念

C.军队结构相对单一 D.人口增长速度较快

7.关于义和团的记载中有大量荒诞无稽的谣传。如清末仲芳氏著《庚子纪事》中写道:“团民善用遁法,山岭城垣不能阻挡……刀枪炮弹不能伤身,枪炮子至即落,皮肤毫无痕迹。”这些在当时社会广为传播的谣言( )

A.完全不具备任何史料价值

B.表明了对西方自然科学的抵触

C.体现出了朴素的民族情感

D.从侧面反映了当时的社会状况

8.右面是1923—1926年山西省外来移民职业统计图,从中国近代经济发展的角度观察,图中的情况可能( )

A.推动当地基层市场经济的发展

B.稳固传统小农经济的优势地位

C.导致外来资本主义经济的侵入

D.造成乡村社会秩序混乱和内斗

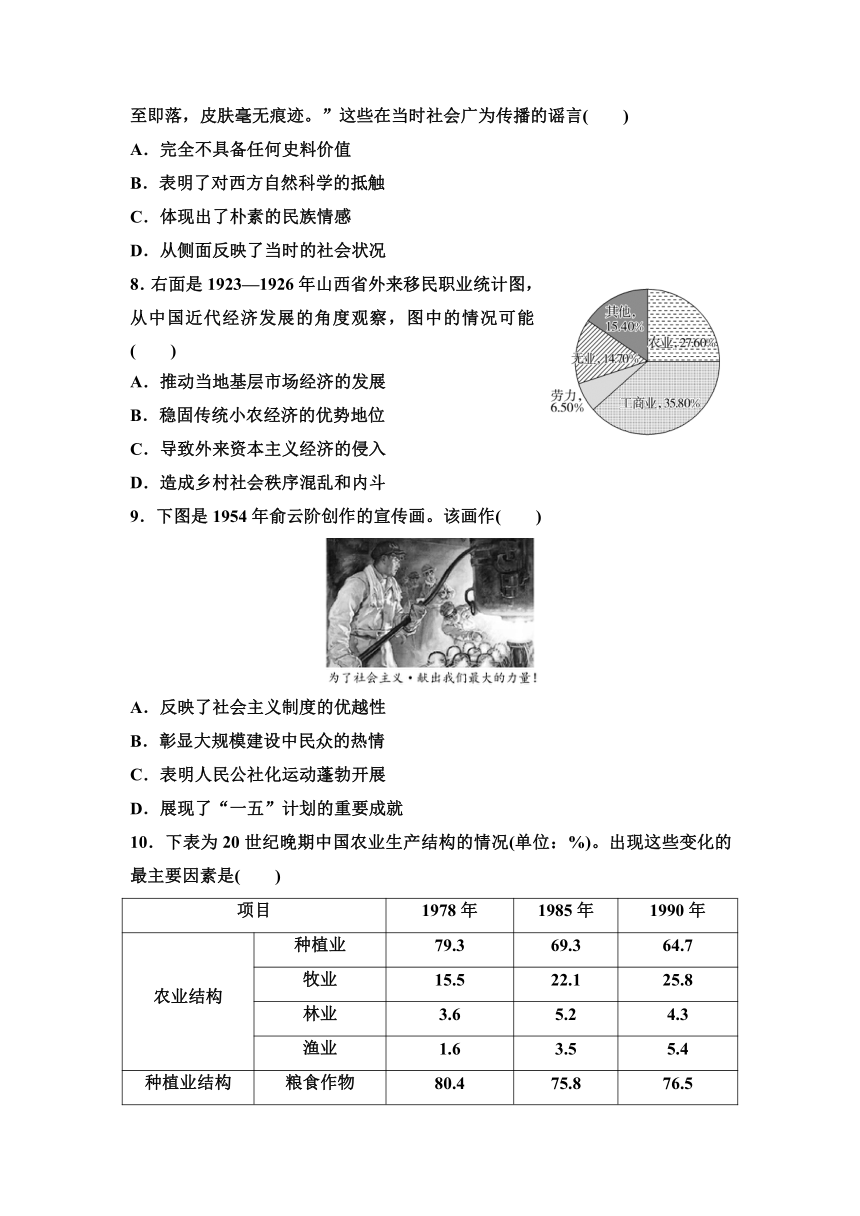

9.下图是1954年俞云阶创作的宣传画。该画作( )

A.反映了社会主义制度的优越性

B.彰显大规模建设中民众的热情

C.表明人民公社化运动蓬勃开展

D.展现了“一五”计划的重要成就

10.下表为20世纪晚期中国农业生产结构的情况(单位:%)。出现这些变化的最主要因素是( )

项目 1978年 1985年 1990年

农业结构 种植业 79.3 69.3 64.7

牧业 15.5 22.1 25.8

林业 3.6 5.2 4.3

渔业 1.6 3.5 5.4

种植业结构 粮食作物 80.4 75.8 76.5

经济作物 9.6 15.6 14.4

A.国际市场向中国全面开放

B.高新技术在农业领域的推广

C.农民经营自主权不断扩大

D.社会主义市场经济体制推动

11.在亚历山大之后的希腊化城市中,希腊人代表一种精英公民阶层。居住在其中的土著和非希腊裔的外国人通常比希腊人拥有的权利少,并且他们有自己的法律。这种现象( )

A.加速了城邦制度在欧洲推广

B.导致城市内部阶级矛盾尖锐

C.有助于希腊文化的广泛传播

D.表明希腊完成对欧洲的征服

12.“西欧中世纪的城市是在古罗马城市的废墟上建立起来的,与中国古代封建城市不同”。其“不同”表现在,西欧中世纪城市初建时( )

A.是商业中心但并非政治中心

B.享有一定自治权

C.布局严整且基础设施较完备

D.具有较大的规模

13.1538年,荷兰地图学家墨卡托运用数学原理设计了一种独特的地图投影方法——墨卡托投影。它对船舰在航行中定位、确定航向具有重要意义,给航海者带来很大方便。墨卡托投影法地图问世后不久,大批地图集开始出版。这表明这一时期的海上探险活动( )

A.推动了近代自然科学的发展

B.植根于近代数学的不断进步

C.得益于人类对地球认识的新飞跃

D.为荷兰垄断海上贸易奠定了基础

14.12世纪后半叶,英王亨利二世在英格兰推行司法改革,将巡回法庭、陪审制度和令状制度等引入司法审判程序中,使王室法庭承接到大量诉讼,隶属于国王的司法官员队伍得以扩展。这一改革( )

A.加强了世俗君主权力

B.推动了“民法系”的发展

C.否定了封建教会权威

D.维护了臣民的合法权益

15.图1、图2分别为1965年、1995年世界贸易中国家或地区所占份额的示意图。能合理解释图1到图2变化的是( )

A.世界多极化趋势的发展

B.世贸组织推动国际贸易发展

C.亚洲经济地位日益重要

D.世界经济格局已经发生改变

二、非选择题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二 1937年4月5日国共两党首次在同一地点、同一时间来祭拜黄帝:

……维我黄帝,受命于天;开国建极,临治黎元。始作制度,规矩百工,诸侯仰化,咸与宾从。置历纪时,造字纪事;宫室衣裳,文物大备。丑虏蚩尤,梗化作乱;爰诛不庭,华夷永判……

——国民党《祭黄帝陵文》

懿维我祖,命世之英。涿鹿奋战,区宇以宁。……频年苦斗,备历险夷,匈奴未灭,何以家为?各党各界,团结坚固;不论军民,不分贫富。民族阵线,救国良方;四万万众,坚决抵抗。民主共和,改革内政;亿兆一心,战则必胜。还我河山,卫我国权……

——中国共产党《祭黄帝陵文》(毛泽东)

(1)根据材料一并结合所学知识,说明中华民族奉黄帝为文明初祖的原因并概括其历史影响。

(2)根据材料二对比国共两党的祭文在形式和内容上的异同。请结合时代背景分析国共两党共同祭拜黄帝的原因和作用。

17.阅读材料,回答问题。

马克思主义中国化时代化的历史逻辑

材料 作为不断发展的开放的理论,本土化和时代化是马克思主义发展的应有之义和必然要求。马克思、恩格斯要求,共产党人运用马克思主义基本原理,“随时随地都要以当时的历史条件为转移”。“时”和“地”即时间和空间维度构成“当时的历史条件”,以此为基础运用马克思主义基本原理,即马克思主义的时代化和本土化。

恩格斯晚年在论历史唯物主义的书信中多次强调,“如果不把唯物主义方法当作研究历史的指南,而把它当作现成的公式,按照它来剪裁各种历史事实,那它就会转变为自己的对立物”“马克思的整个世界观不是教义,而是方法。它提供的不是现成的教条,而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法”。

170多年的马克思主义发展史,就是马克思主义者在推进马克思主义本土化时代化过程中不断进行理论创新的历史。一切真正的马克思主义者、有作为的马克思主义者,都是用发展着的马克思主义指导新的实践才取得成功;“躺着的马克思主义”(列宁语)、“死的马克思主义”(毛泽东语)必然以失败告终。“一个党,一个国家,一个民族,如果一切从本本出发,思想僵化,迷信盛行,那它就不能前进,它的生机就停止了,就要亡党亡国。”(邓小平语)马克思主义中国化是一个从不完全自觉逐渐上升到实践自觉和理论自觉的历史过程。

毛泽东是马克思主义中国化的伟大开拓者。美国学者施拉姆认为:“毛泽东在20世纪30年代末提出的种种概念中,最直率、最大胆地体现了他关于中国革命的独特性以及中国人需要以他们自己的方式解决他们自己问题的信念的,莫过于‘马克思主义的中国化’了。”

——摘编自孙代尧《马克思主义中国

化时代化的历史逻辑》

根据材料并结合中国共产党的百年奋斗历程,任选两个重要历史阶段,谈谈你对“马克思主义中国化时代化的历史逻辑”的理解。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 人口大迁徙,古已有之。然而,以哥伦布航行美洲为标志的地理大发现,才真正激起了一股史无前例的人口迁移大潮。卷入其间者,粗略分来,不外两类移民:自愿性的移民和强迫性的移民。自愿性移民大致为不同程度地基于主观愿望而奔赴海外者,或为改善自身的物质境况,谋求致富和发展的机遇;或欲实现政治扩张、宗教传播之类的抱负。被迫性移民则是违背移民主观愿望在外力胁迫下的人口移动。

——摘编自沈坚《地理大发现与人口大迁移》

材料二 澳大利亚长期以来奉行歧视和限制有色人种向澳大利亚移民的“白澳”政策。第二次世界大战对澳大利亚人的种族主义意识产生了巨大冲击。战后,澳大利亚政府逐步调整其移民政策,1956年规定,已居住澳洲的非欧洲人有资格取得澳籍。1957年规定,获临时入境许可的人在澳居住15年以上者可取得公民权。《1958年移民法》废除了听写测试。1966年,允许持临时入境许可的非欧洲人5年后申请入籍,并允许有专长的人申请临时入境许可。1972年“白澳”政策被废止。20世纪70年代后,澳大利亚的移民政策对技能更加注重,建立了积分评估系统并进行多次修订。1975年颁布了《联邦种族歧视法》,旨在确保所有人,不论其肤色、血统、民族或种族出身,均受到平等对待。20世纪80年代后,澳大利亚更注重申请者的就业技能、语言程度和年龄。

——摘编自张瑾《二战后三十年间澳大利

亚技术移民结构与成因探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,以实例说明两类移民是如何在同一历史时空中产生关联的。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括澳大利亚移民政策的变化特点及意义。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料

美国《宪法》的修正(部分)

时间 进程

1865年 国会通过《宪法》第十三条修正案,最终在美国全境终结了奴隶制的实行

1869年 怀俄明州成为第一个允许女性投票的州

1871年 女性团体开始向国会请愿,要求修正宪法

1887年 参议院否决了加利福尼亚州艾伦·A.萨金特提出的宪法修正案

1917年 纽约承认女性选举权,威尔逊总统改变了反对态度,国会敌对气氛有所缓和

1919年 众议院和参议院先后通过《宪法》第十九条修正案——禁止联邦政府和各州因性别侵害美国公民的选举权

1920年 田纳西州批准《宪法》第十九条修正案,标志着通过修正案所需的3/4州的数量已经达到

20世纪 50年代 美国第一个女性投票团体出现

1984年 密西西比州最后一个批准了《宪法》第十九条修正案

——摘编自[美]斯科特·克里斯

蒂安松《文件中的历史》

依据材料,谈谈你对美国宪法的认识,并结合所学知识予以阐述。(要求:观点正确,史实准确,论证充分,表述清晰)

高考原创预测卷·原创预测卷六

1.D [材料“劝其女功,极技巧……海岱之间敛袂而往朝焉”的意思是:姜太公鼓励女子纺织,极力提倡工艺技巧,把鱼、盐运到别处去销售。这样其他地方的人民归附于他,像车辆一般向这里集中,所以,齐国生产的帽子、衣服、鞋子畅销天下,从海滨到泰山之间的诸侯都整理好衣袖来齐国朝拜。由此可知齐国采用发展工商业的方法成就了霸业,故选D项;材料涉及齐国的经济政策对本国的影响,并不是变法运动,也就无从得知是否推动了社会转型,排除 A项;材料涉及的是经济政策,而分封制是政治政策,排除B项;根据材料和所学知识可知,春秋战国时期,“工商食官”的格局被打破,但是这与材料中适宜的经济政策无关,排除 C项。]

2.B [根据材料信息可知,《后汉书·礼仪志》记述了官府对高龄老人的优抚措施,画像石描绘了家庭赡养老人的情景,这些史料都体现了儒家伦理观念对汉代社会生活的深远影响,故选B项;材料只涉及赡养老人,不能说明汉代社会保障体系的整体状况,故排除A项;受宗法观念影响,尊老敬老之风早在先秦时期就已经兴起,故排除C项;休养生息政策实行于西汉前期,故排除D项。]

3.A [根据材料“钱货无所周流”“不行于天下”“河南诸州也是各种货币和谷帛杂用”可知,北魏时期货币流通不畅,且出现了实物交易,一定程度上反映了商品经济的衰退,故选A项。]

4.B [唐初实行的是租庸调制,属于实物税,图中信息表明,唐后期税收主要是两税钱、青苗钱、榷酒钱和榷盐钱,都是货币税,税收以货币形式征收,这有利于商品经济的发展,故选B项;材料强调的是唐后期税收以货币形式征收,与抑制藩镇割据无关,排除A项;材料内容反映的是唐后期税收结构的演变,体现不出经济结构的调整,排除C项;材料没有涉及南北经济发展状况,“促进了南北经济的均衡”的结论无法得出,排除D项。]

5.D [根据题图信息可知,洞庭湖北岸各城镇、府州、县镇等税务商税额较大,反映了荆湖北路出现了一批较大市镇,侧面体现了当时该地区区域性贸易网络的形成,故选D项;商业贸易发展并不代表重农抑商政策松动,且中国古代一直推行重农抑商政策,并未松动,排除A项;仅凭荆湖北路一个地区的商税收入,无法得出商税成为政府的主要财源,排除B项;材料信息只是荆湖北路的商贸发展,并不代表其成为全国性贸易中心,排除C项。]

6.D [材料反映了清朝前中期常备军占清军总人口的比重有所下降,结合所学知识可知,此时处于康熙、雍正、乾隆年间,其政治、经济、军事得到了迅速发展,而此时屯田政策的实施和高产作物的引进使得人口大量增长,故选D项;1700—1800年处于清朝康乾盛世,排除A项;材料与“天朝上国”观念无关,排除B项;军队结构需要从军种、兵种结构,职能结构和层次结构等方面进行论述,材料没有体现,排除C项。]

7.D [材料中毫无可靠性的史料无法反映义和团的真实情况,但是对于研究当时社会思想动态来说,却是宝贵的原始史料,因为它反映社会对义和团的认知态度,故选D项;谣言能部分反映社会情况,具备一定程度的史料价值,排除A项;材料未提及西方科学,排除B项;材料无法体现民族情感,排除C项。]

8.A [根据图中信息可知,山西省外来移民中从事农业和工商业的占比超过60%,结合中国近代经济发展的现状分析可知,当时处于国民革命时期,因战乱迁徙的人们多从事底层职业,一定程度上可以促进山西基层市场经济的发展,故选A项;中国近代小农经济依然占主导,但根据图中信息可知,当时从事工商业的人数多于从事农业的,无法得出巩固小农经济优势地位的结论,排除B项;山西省外来移民中从事工商业的人数虽较多,但无法确认其经济成分是否是资本主义经济,排除C项;材料说的是山西省外来移民从事的职业,未说明其主要迁往的是乡村还是城市,排除D项。]

9.B [结合所学知识可知,1953—1957年我国实行“一五”计划,重点发展重工业,结合图片可知,这一时期(1954年)的画作内容是炼钢,宣传语是“献出我们最大的力量”,说明是为了唤起人们全力发展重工业,建设社会主义的热情,故选B项;结合所学知识可知,1956年三大改造完成后,我国建立了社会主义制度,材料所在的1954年还未建立社会主义制度,无法反映其优越性,排除A项;结合所学知识可知,人民公社化运动开始于1958年,与材料时间不符,排除C项;材料只体现了大规模建设中民众的热情,没有体现“一五”计划期间的成就,排除D项。]

10.C [根据所学知识可知,1978年以来,随着农村经济体制改革的推进,农民的生产经营自主权不断扩大,因此出现了材料中农业结构、种植业结构的变化,故选C项;21世纪初,中国社会主义商品市场体系初步建立,与国际市场接轨加速,20世纪晚期,“国际市场向中国全面开放”的说法不符合史实,排除A项;高新技术在农业领域的推广与农业结构、种植业结构调整关系不大,排除B项;“社会主义市场经济体制推动”与材料主旨不符,排除D项。]

11.C [根据材料“在亚历山大之后的希腊化城市中,希腊人代表一种精英公民阶层。居住在其中的土著和非希腊裔的外国人通常比希腊人拥有的权利少”并结合所学知识可知,亚历山大在地方上实行行省制,任用马其顿人和希腊人担任主要职务,推广希腊文化,有利于希腊文化的广泛传播,故选C项;希腊化主要是希腊文化的传播,并非城邦制度的推广,排除A项;材料“居住在其中的土著和非希腊裔的外国人通常比希腊人拥有的权利少,并且他们有自己的法律”说明希腊人与土著、非希腊裔的外国人存在矛盾,是征服者与被征服者的矛盾,并非阶级矛盾,排除B项;材料反映的现象只存在于亚历山大之后的希腊化城市中,不能代表整个欧洲,无法表明希腊完成对欧洲的征服,且表述过于绝对,排除D项。]

12.A [根据材料“西欧中世纪的城市……不同”并结合所学知识可知西欧中世纪的城市最初是由工商业中心发展起来的,而后有些城市才发展了政治、军事、文化等方面的职能,而中国古代封建城市最初是作为军事、政治中心出现的,随着商品经济的发展,经济功能才逐渐发展,故选A项;西欧城市初建时受封建主管制,后通过多种手段才赢得一定的自治权,排除B项;西欧中世纪的城市初建时并不像中国古代封建城市一样布局严整,也不像古罗马城市道路系统与供水排水系统相对完备,排除C项;西欧中世纪城市的规模较小,绝大多数属于中等城市,并不像中国古代封建城市规模大,甚至具有国际影响力,排除D项。]

13.A [根据材料“1538年”“墨卡托运用数学原理设计了”“墨卡托投影法地图问世后不久,大批地图集开始出版”,再结合当时的时代特征可知,海上探险活动推动了近代自然科学的发展,故选A项。]

14.A [根据材料“使王室法庭承接到大量诉讼,隶属于国王的司法官员队伍得以扩展”可知,国王的权力在扩大,故选A项;民法系就是大陆法系,英国属于英美法系,排除B项;材料没有否定封建教会权威,中世纪的欧洲教会拥有绝对的权威,排除C项;材料没有体现判决结果,无法得出维护了臣民的合法权益,排除D项。]

15.C [根据图1、图2可知,日本、亚洲发展中国家所占的世界贸易份额都有明显增加,说明亚洲经济地位日益重要,故选C项;两幅图都反映了多极化趋势,不能解释图1到图2的变化,排除A项;世贸组织1995年才建立,并且两幅图并不能反映世界贸易总额的变化,排除B项;材料只能反映日本、亚洲发展中国家所占世界贸易份额有明显增加,但世界经济格局仍未改变,排除D项。]

16.解析:第(1)问第一小问,结合所学知识从黄帝的功绩角度进行分析得出黄帝发明了历数、天文、阴阳五行、十二生肖、甲子纪年、文字、图画、著书、音律、乐器、医药、祭祀、婚丧、棺椁、坟墓、祭鼎、祭坛、祠庙、占卜等。第二小问,结合所学知识从黄帝及其文化对民族、文化、观念发展的影响展开分析,对民族发展而言,黄帝、炎帝、蚩尤部族相互融合(各个部落开始走向一体),构成华夏民族的基础(华夏始祖);对文化发展而言,黄帝文化也发展为华夏文化的重要组成部分;对观念发展而言,华夏民族的自觉意识开始形成(华夏认同的基础)。第(2)问第一小问,结合材料从形式和内容两个角度进行分析;相同方面,根据材料二“国民党《祭黄帝陵文》”“中国共产党《祭黄帝陵文》(毛泽东)”得出形式上,二者都是四言古体祭文;根据材料二“维我黄帝,受命于天;开国建极,临治黎元”“懿维我祖,命世之英。涿鹿奋战,区宇以宁”得出内容上,二者都提及了黄帝的功绩,并进行赞扬。不同点,根据材料二“维我黄帝,受命于天……爰诛不庭,华夷永判”“民族阵线,救国良方;四万万众,坚决抵抗”得出不同方面是国民党的祭文限于追述轩辕功业,乞求黄帝保佑,一句未提抗日救国之事;中国共产党的祭文则是一篇团结抗日的宣言书和出师表。第二小问,结合材料时间“1937年4月5日”可知,当时的时代背景正处于抗日战争期间,民族危机空前严重(上升为主要矛盾),联合抗日势在必行、西安事变和平解决,抗日民族统一战线已奠定基础。第三小问,结合中国共产党的祭文发出对团结抗战的动员与号召,从抗日民族统一战线、民族团结、统一多民族国家发展等角度展开分析。

答案:(1)原因:黄帝的历史功绩首先在于发明历数、天文、阴阳五行、十二生肖、甲子纪年、文字、图画、著书、音律、乐器、医药、祭祀、婚丧、棺椁、坟墓、祭鼎、祭坛、祠庙、占卜等。

影响:黄帝、炎帝、蚩尤部族相互融合(各个部落开始走向一体),构成华夏民族的基础(华夏始祖);黄帝文化也发展为华夏文化的重要组成部分;华夏民族的自觉意识开始形成(华夏认同的基础)。

(2)同:都是四言古体祭文;都赞扬了黄帝的丰功伟绩。

异:国民党的祭文限于追述轩辕功业,乞求黄帝保佑,一句未提抗日救国之事;中国共产党的祭文则是一篇团结抗日的宣言书和出师表。

原因:民族危机空前严重(上升为主要矛盾),联合抗日势在必行;西安事变和平解决,抗日民族统一战线已奠定基础。

作用:表达了中国共产党人坚决抗日的决心,呼吁各党各界团结一致;促进了抗日民族统一战线的正式形成,成为抗战胜利的最根本原因;提升民族凝聚力(中华民族意识增强),维护、促进统一多民族国家的巩固和发展。

17.解析:材料要求结合中国共产党百年奋斗历程,理解“马克思主义中国化时代化的历史逻辑”。故需要结合中国共产党建党以来的整体发展过程,对于马克思主义理论的丰富深化过程进行分析,其实质是为解决中国面临的现实问题,将马克思主义与中国本土思想文化不断融合的过程。故可以按照时间顺序结合中国共产党建立以来所涉及的不同时期的社会发展情况与马克思主义相结合的具体内容进行分析。

答案:理解:马克思主义在近代西学东渐大潮中传入中国后的思想演进过程,是为解决中国面临的现实问题而与中国本土思想文化不断融合的过程。中国共产党人在研究总结经验教训的过程中,不断推动马克思主义的中国化。

新民主主义革命时期,在一个半殖民地半封建的东方大国,农民占人口绝大多数,分散的小农经济、小生产者广泛存在,同时遭受西方列强侵略和压迫,中国革命的条件与马克思、恩格斯分析的西方国家无产阶级革命的条件,以及列宁分析的俄国革命的条件都不相同。以毛泽东同志为主要代表的中国共产党人创造性地提出了农村包围城市的战略,开辟了中国特色的革命新道路。土地革命、武装斗争、农村革命根据地建设、统一战线和党的建设等开创性实践,在延安时期结出马克思主义中国化的理论硕果——毛泽东思想。

新中国成立后,党领导人民进行社会主义革命,创造性地走出一条适合中国国情的社会主义改造道路,完成从新民主主义到社会主义的转变,确立了社会主义基本制度。中共八大对社会主义改造基本完成后国内主要矛盾和主要任务作出新的判断,领导人民全面开展大规模的社会主义建设。中国共产党结合新的实际,提出关于社会主义建设的一系列重要思想,包括社会主义是一个很长的历史阶段,提出正确处理人民内部矛盾的重要思想,正确处理我国社会主义的十大关系,走出一条适合我国国情的工业化道路,尊重价值规律,在党与民主党派的关系上实行“长期共存、互相监督”的方针,在科学文化工作中实行“百花齐放、百家争鸣”的方针等。

基于对新中国成立以来正反两方面经验,特别是“文化大革命”教训的总结,对中共十一届三中全会以来逐步确立的“适合我国情况的社会主义现代化建设的正确道路”即中国式现代化道路,初步作出理论层面的概括,表明中国共产党开始形成对社会主义建设的新认识;1982年党的十二大提出建设有中国特色的社会主义重大命题。建设有中国特色的社会主义是马克思主义中国化时代化的第二个标识性概念,围绕这个基本问题,邓小平提出了时代主题论、社会主义初级阶段理论、社会主义本质理论、社会主义市场经济理论等一系列原创性理论,创立了邓小平理论。党的十七大将邓小平理论与其后接续形成的“三个代表”重要思想和科学发展观,概括为“中国特色社会主义理论体系”。这个理论体系坚持科学社会主义基本原则,又从新的时代和实践出发,科学回答了“什么是社会主义、怎样建设社会主义”“建设什么样的党、怎样建设党”“实现什么样的发展、怎样发展”等重大课题,实现了马克思主义中国化新的飞跃。在这一理论的指导下,我国实现了从高度集中的计划经济体制到充满活力的社会主义市场经济体制、从封闭半封闭到全方位开放的历史性转变,实现了人民生活从温饱不足到总体小康、奔向全面小康的历史性跨越,推进了中华民族从站起来到富起来的伟大飞跃。

党的十八大以来,中国特色社会主义进入新时代。世界进入新的动荡变革期,冷战思维和集团政治回潮,单边主义、保护主义抬头,经济全球化遭遇逆流,和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字加重,人类社会面临前所未有的挑战。中华民族伟大复兴进入关键时期,国内一系列长期积累及新出现的矛盾和问题突出,改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军各方面任务繁重,处在“两个一百年”奋斗目标历史交汇期的中国面临新的风险挑战。当代中国正经历着我国历史上最为广泛而深刻的社会变革,也正在进行着人类历史上最为宏大而独特的实践创新,世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开,提出了许多亟待回答的理论和实践课题,也提供了马克思主义理论创新的巨大空间。党的十八大以后,我国社会主要矛盾发生变化,中国特色社会主义从新时期跃升到新时代,中国共产党必须回答一个重大时代课题是“新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义”。以习近平同志为主要代表的中国共产党人,从理论和实践的结合出发,对新时代的新问题作出科学回答,以全新视野深化了对中国共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识,形成了一系列原创性理论,创立了习近平新时代中国特色社会主义思想,明确坚持和发展中国特色社会主义的基本方略,提出一系列治国理政新理念新思想新战略,实现了马克思主义中国化时代化新的飞跃。(答出两个时期即可)

18.解析:第(1)问,根据材料一“自愿性移民大致为不同程度地基于主观愿望而奔赴海外者,或为改善自身的物质境况,谋求致富和发展的机遇;或欲实现政治扩张、宗教传播之类的抱负。被迫性移民则是违背移民主观愿望在外力胁迫下的人口移动”并结合所学知识可知以三角贸易为例说明两类移民是如何在同一历史时空中产生关联的,如近代西欧殖民侵略者从欧洲航行到西非海岸,交换大批奴隶,驶往美洲,在美洲用奴隶同当地的殖民侵略者换取原料和金银,运回欧洲。“三角贸易”使两类移民产生了时空关联。第(2)问第一小问,根据材料二“澳大利亚长期以来奉行歧视和限制有色人种向澳大利亚移民的‘白澳’政策……1966年,允许持临时入境许可的非欧洲人5年后申请入籍”“1972年‘白澳’政策被废止”可得出从歧视有色人种到逐渐放开限制;“白澳”政策逐渐被取缔;根据材料二“1966年,允许持临时入境许可的非欧洲人5年后申请入籍,并允许有专长的人申请临时入境许可”“20世纪70年代后,澳大利亚的移民政策对技能更加注重”“20世纪80年代后,澳大利亚更注重申请者的就业技能、语言程度和年龄”可得出青睐技术移民。第二小问,根据材料二“1966年,允许持临时入境许可的非欧洲人5年后申请入籍,并允许有专长的人申请临时入境许可”“20世纪70年代后,澳大利亚的移民政策对技能更加注重”“20世纪80年代后,澳大利亚更注重申请者的就业技能、语言程度和年龄”并结合所学知识可得出,利于本国经济文化的发展;便于吸纳技术人才;适应经济全球化环境下的经济发展需求;根据材料二“战后,澳大利亚政府逐步调整其移民政策,1956年规定,已居住澳洲的非欧洲人有资格取得澳籍……1972年‘白澳’政策被废止”并结合所学知识可得出有助于不同民族间和谐共处与文化认同;有助于形成多元一体的移民文化。

答案:(1)近代西欧殖民侵略者从欧洲航行到西非海岸,交换大批奴隶,驶往美洲,在美洲用奴隶同当地的殖民侵略者换取原料和金银,运回欧洲。“三角贸易”使两类移民产生了时空关联。

(2)变化特点:从歧视有色人种到逐渐放开限制;青睐技术移民;“白澳”政策逐渐被取缔。

意义:利于本国经济文化的发展;适应经济全球化环境下的经济发展需求;便于吸纳技术人才;有助于不同民族间和谐共处与文化认同;有助于形成多元一体的移民文化。

19.解析:解答此类开放性试题,需要规范程序。第一步,阅读题目要求,明确限定条件(如本题中“依据材料”“结合所学知识”及其“要求”)和答题任务(如本题中“认识”“予以阐述”);第二步,阅读材料,获取并归纳信息(如本题中时间、宪法修正案、妇女活动、政府态度),紧扣题目主题(如本题中“美国宪法”),概括提炼认识;第三步,围绕认识,调用所学相关知识(如1787年美国宪法、南北战争、工业革命、民主潮流等史实),对其进行充分阐述;第四步,对阐述进行总结,重申认识。作为开放性试题,还可以从美国宪法的局限、性质等角度提炼认识并展开阐述。

答案:示例:

认识:美国宪法在社会实践的基础上逐步完善。

阐述:1787年,制宪会议通过了美国宪法,确立了美国的联邦制。依据三权分立原则构建中央政府权力机关。但宪法也存在历史局限性,如没有废除南方的奴隶制度,黑人、印第安人、妇女等未获得充分的政治权利。南北战争后,国会通过《宪法》第十三条修正案,联邦政府废除奴隶制。伴随工业革命和民主潮流的发展、美国妇女界积极争取投票权,迫使部分州和中央政府调整政策。1919年,国会通过《宪法》第十九条修正案,逐步获得各州的批准,妇女选举权获得了法律保障。

综上,美国顺应社会发展潮流,迫于民众斗争要求,以修正案的形式对宪法进行了逐步完善。

(“示例”仅供参考,不作为评卷唯一标准答案)

一、选择题

1.据记载,太公至齐国修政,因其俗,“劝其女功,极技巧,通鱼盐,则人物归之,襁至而辐凑,故齐冠带衣履天下,海岱之间敛袂而往朝焉”。这说明当时( )

A.变法运动推动社会转型

B.分封制促进了区域经济发展

C.“工商食官”格局被打破

D.齐国采用适宜政策取得霸业

2.《后汉书·礼仪志》载:“仲秋之月,县道皆案户比民。年始七十者,授之以王杖,铺之糜粥……王杖长九尺,端以鸠鸟为饰。”如图所示为四川成都市郊曾家包汉墓出土的画像石(局部),画中一位老人手扶鸠杖坐于树下,房内走出一人捧送食物。上述史料可以说明,汉代( )

A.社会保障体系完备

B.儒家思想影响社会生活

C.尊老敬老之风兴起

D.休养生息政策持续推行

3.《魏书》记载,太和改制以前,“钱货无所周流”。太和十九年(495年)铸行太和五铢,“虽利于京邑之肆,而不入徐、扬之市”“不行于天下”,黄河流域的河北诸州“犹以他物交易,钱略不入市也”,河南诸州也是各种货币和谷帛杂用。这说明北魏时期( )

A.北方商品经济出现严重衰退

B.实物税取代货币税成为主体

C.小农经济阻碍商品经济发展

D.物物交换成为主要交换形式

4.如图为唐后期税收收入结构演化示意图。这一演变( )

A.抑制了藩镇割据的恶化

B.有利于商品经济的发展

C.调整优化了经济结构

D.促进了南北经济的均衡

5.下面是荆湖北路熙宁十年(1077年)各税务商税额分布示意图。

这表明当时该地区( )

A.重农抑商的政策有所松动

B.商税成为政府的主要财源

C.发展为全国商业贸易中心

D.基本形成区域性商贸网络

6.清朝前中期,其常备军的规模保持在80万左右,包括60万汉人绿营和20至25万满洲八旗。1700年前后,常备军约占清朝总人口的0.4%,1800年前后约占0.19%。这说明,该时期清朝( )

A.军事力量日渐衰弱 B.摒弃“天朝上国”观念

C.军队结构相对单一 D.人口增长速度较快

7.关于义和团的记载中有大量荒诞无稽的谣传。如清末仲芳氏著《庚子纪事》中写道:“团民善用遁法,山岭城垣不能阻挡……刀枪炮弹不能伤身,枪炮子至即落,皮肤毫无痕迹。”这些在当时社会广为传播的谣言( )

A.完全不具备任何史料价值

B.表明了对西方自然科学的抵触

C.体现出了朴素的民族情感

D.从侧面反映了当时的社会状况

8.右面是1923—1926年山西省外来移民职业统计图,从中国近代经济发展的角度观察,图中的情况可能( )

A.推动当地基层市场经济的发展

B.稳固传统小农经济的优势地位

C.导致外来资本主义经济的侵入

D.造成乡村社会秩序混乱和内斗

9.下图是1954年俞云阶创作的宣传画。该画作( )

A.反映了社会主义制度的优越性

B.彰显大规模建设中民众的热情

C.表明人民公社化运动蓬勃开展

D.展现了“一五”计划的重要成就

10.下表为20世纪晚期中国农业生产结构的情况(单位:%)。出现这些变化的最主要因素是( )

项目 1978年 1985年 1990年

农业结构 种植业 79.3 69.3 64.7

牧业 15.5 22.1 25.8

林业 3.6 5.2 4.3

渔业 1.6 3.5 5.4

种植业结构 粮食作物 80.4 75.8 76.5

经济作物 9.6 15.6 14.4

A.国际市场向中国全面开放

B.高新技术在农业领域的推广

C.农民经营自主权不断扩大

D.社会主义市场经济体制推动

11.在亚历山大之后的希腊化城市中,希腊人代表一种精英公民阶层。居住在其中的土著和非希腊裔的外国人通常比希腊人拥有的权利少,并且他们有自己的法律。这种现象( )

A.加速了城邦制度在欧洲推广

B.导致城市内部阶级矛盾尖锐

C.有助于希腊文化的广泛传播

D.表明希腊完成对欧洲的征服

12.“西欧中世纪的城市是在古罗马城市的废墟上建立起来的,与中国古代封建城市不同”。其“不同”表现在,西欧中世纪城市初建时( )

A.是商业中心但并非政治中心

B.享有一定自治权

C.布局严整且基础设施较完备

D.具有较大的规模

13.1538年,荷兰地图学家墨卡托运用数学原理设计了一种独特的地图投影方法——墨卡托投影。它对船舰在航行中定位、确定航向具有重要意义,给航海者带来很大方便。墨卡托投影法地图问世后不久,大批地图集开始出版。这表明这一时期的海上探险活动( )

A.推动了近代自然科学的发展

B.植根于近代数学的不断进步

C.得益于人类对地球认识的新飞跃

D.为荷兰垄断海上贸易奠定了基础

14.12世纪后半叶,英王亨利二世在英格兰推行司法改革,将巡回法庭、陪审制度和令状制度等引入司法审判程序中,使王室法庭承接到大量诉讼,隶属于国王的司法官员队伍得以扩展。这一改革( )

A.加强了世俗君主权力

B.推动了“民法系”的发展

C.否定了封建教会权威

D.维护了臣民的合法权益

15.图1、图2分别为1965年、1995年世界贸易中国家或地区所占份额的示意图。能合理解释图1到图2变化的是( )

A.世界多极化趋势的发展

B.世贸组织推动国际贸易发展

C.亚洲经济地位日益重要

D.世界经济格局已经发生改变

二、非选择题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二 1937年4月5日国共两党首次在同一地点、同一时间来祭拜黄帝:

……维我黄帝,受命于天;开国建极,临治黎元。始作制度,规矩百工,诸侯仰化,咸与宾从。置历纪时,造字纪事;宫室衣裳,文物大备。丑虏蚩尤,梗化作乱;爰诛不庭,华夷永判……

——国民党《祭黄帝陵文》

懿维我祖,命世之英。涿鹿奋战,区宇以宁。……频年苦斗,备历险夷,匈奴未灭,何以家为?各党各界,团结坚固;不论军民,不分贫富。民族阵线,救国良方;四万万众,坚决抵抗。民主共和,改革内政;亿兆一心,战则必胜。还我河山,卫我国权……

——中国共产党《祭黄帝陵文》(毛泽东)

(1)根据材料一并结合所学知识,说明中华民族奉黄帝为文明初祖的原因并概括其历史影响。

(2)根据材料二对比国共两党的祭文在形式和内容上的异同。请结合时代背景分析国共两党共同祭拜黄帝的原因和作用。

17.阅读材料,回答问题。

马克思主义中国化时代化的历史逻辑

材料 作为不断发展的开放的理论,本土化和时代化是马克思主义发展的应有之义和必然要求。马克思、恩格斯要求,共产党人运用马克思主义基本原理,“随时随地都要以当时的历史条件为转移”。“时”和“地”即时间和空间维度构成“当时的历史条件”,以此为基础运用马克思主义基本原理,即马克思主义的时代化和本土化。

恩格斯晚年在论历史唯物主义的书信中多次强调,“如果不把唯物主义方法当作研究历史的指南,而把它当作现成的公式,按照它来剪裁各种历史事实,那它就会转变为自己的对立物”“马克思的整个世界观不是教义,而是方法。它提供的不是现成的教条,而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法”。

170多年的马克思主义发展史,就是马克思主义者在推进马克思主义本土化时代化过程中不断进行理论创新的历史。一切真正的马克思主义者、有作为的马克思主义者,都是用发展着的马克思主义指导新的实践才取得成功;“躺着的马克思主义”(列宁语)、“死的马克思主义”(毛泽东语)必然以失败告终。“一个党,一个国家,一个民族,如果一切从本本出发,思想僵化,迷信盛行,那它就不能前进,它的生机就停止了,就要亡党亡国。”(邓小平语)马克思主义中国化是一个从不完全自觉逐渐上升到实践自觉和理论自觉的历史过程。

毛泽东是马克思主义中国化的伟大开拓者。美国学者施拉姆认为:“毛泽东在20世纪30年代末提出的种种概念中,最直率、最大胆地体现了他关于中国革命的独特性以及中国人需要以他们自己的方式解决他们自己问题的信念的,莫过于‘马克思主义的中国化’了。”

——摘编自孙代尧《马克思主义中国

化时代化的历史逻辑》

根据材料并结合中国共产党的百年奋斗历程,任选两个重要历史阶段,谈谈你对“马克思主义中国化时代化的历史逻辑”的理解。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 人口大迁徙,古已有之。然而,以哥伦布航行美洲为标志的地理大发现,才真正激起了一股史无前例的人口迁移大潮。卷入其间者,粗略分来,不外两类移民:自愿性的移民和强迫性的移民。自愿性移民大致为不同程度地基于主观愿望而奔赴海外者,或为改善自身的物质境况,谋求致富和发展的机遇;或欲实现政治扩张、宗教传播之类的抱负。被迫性移民则是违背移民主观愿望在外力胁迫下的人口移动。

——摘编自沈坚《地理大发现与人口大迁移》

材料二 澳大利亚长期以来奉行歧视和限制有色人种向澳大利亚移民的“白澳”政策。第二次世界大战对澳大利亚人的种族主义意识产生了巨大冲击。战后,澳大利亚政府逐步调整其移民政策,1956年规定,已居住澳洲的非欧洲人有资格取得澳籍。1957年规定,获临时入境许可的人在澳居住15年以上者可取得公民权。《1958年移民法》废除了听写测试。1966年,允许持临时入境许可的非欧洲人5年后申请入籍,并允许有专长的人申请临时入境许可。1972年“白澳”政策被废止。20世纪70年代后,澳大利亚的移民政策对技能更加注重,建立了积分评估系统并进行多次修订。1975年颁布了《联邦种族歧视法》,旨在确保所有人,不论其肤色、血统、民族或种族出身,均受到平等对待。20世纪80年代后,澳大利亚更注重申请者的就业技能、语言程度和年龄。

——摘编自张瑾《二战后三十年间澳大利

亚技术移民结构与成因探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,以实例说明两类移民是如何在同一历史时空中产生关联的。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括澳大利亚移民政策的变化特点及意义。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料

美国《宪法》的修正(部分)

时间 进程

1865年 国会通过《宪法》第十三条修正案,最终在美国全境终结了奴隶制的实行

1869年 怀俄明州成为第一个允许女性投票的州

1871年 女性团体开始向国会请愿,要求修正宪法

1887年 参议院否决了加利福尼亚州艾伦·A.萨金特提出的宪法修正案

1917年 纽约承认女性选举权,威尔逊总统改变了反对态度,国会敌对气氛有所缓和

1919年 众议院和参议院先后通过《宪法》第十九条修正案——禁止联邦政府和各州因性别侵害美国公民的选举权

1920年 田纳西州批准《宪法》第十九条修正案,标志着通过修正案所需的3/4州的数量已经达到

20世纪 50年代 美国第一个女性投票团体出现

1984年 密西西比州最后一个批准了《宪法》第十九条修正案

——摘编自[美]斯科特·克里斯

蒂安松《文件中的历史》

依据材料,谈谈你对美国宪法的认识,并结合所学知识予以阐述。(要求:观点正确,史实准确,论证充分,表述清晰)

高考原创预测卷·原创预测卷六

1.D [材料“劝其女功,极技巧……海岱之间敛袂而往朝焉”的意思是:姜太公鼓励女子纺织,极力提倡工艺技巧,把鱼、盐运到别处去销售。这样其他地方的人民归附于他,像车辆一般向这里集中,所以,齐国生产的帽子、衣服、鞋子畅销天下,从海滨到泰山之间的诸侯都整理好衣袖来齐国朝拜。由此可知齐国采用发展工商业的方法成就了霸业,故选D项;材料涉及齐国的经济政策对本国的影响,并不是变法运动,也就无从得知是否推动了社会转型,排除 A项;材料涉及的是经济政策,而分封制是政治政策,排除B项;根据材料和所学知识可知,春秋战国时期,“工商食官”的格局被打破,但是这与材料中适宜的经济政策无关,排除 C项。]

2.B [根据材料信息可知,《后汉书·礼仪志》记述了官府对高龄老人的优抚措施,画像石描绘了家庭赡养老人的情景,这些史料都体现了儒家伦理观念对汉代社会生活的深远影响,故选B项;材料只涉及赡养老人,不能说明汉代社会保障体系的整体状况,故排除A项;受宗法观念影响,尊老敬老之风早在先秦时期就已经兴起,故排除C项;休养生息政策实行于西汉前期,故排除D项。]

3.A [根据材料“钱货无所周流”“不行于天下”“河南诸州也是各种货币和谷帛杂用”可知,北魏时期货币流通不畅,且出现了实物交易,一定程度上反映了商品经济的衰退,故选A项。]

4.B [唐初实行的是租庸调制,属于实物税,图中信息表明,唐后期税收主要是两税钱、青苗钱、榷酒钱和榷盐钱,都是货币税,税收以货币形式征收,这有利于商品经济的发展,故选B项;材料强调的是唐后期税收以货币形式征收,与抑制藩镇割据无关,排除A项;材料内容反映的是唐后期税收结构的演变,体现不出经济结构的调整,排除C项;材料没有涉及南北经济发展状况,“促进了南北经济的均衡”的结论无法得出,排除D项。]

5.D [根据题图信息可知,洞庭湖北岸各城镇、府州、县镇等税务商税额较大,反映了荆湖北路出现了一批较大市镇,侧面体现了当时该地区区域性贸易网络的形成,故选D项;商业贸易发展并不代表重农抑商政策松动,且中国古代一直推行重农抑商政策,并未松动,排除A项;仅凭荆湖北路一个地区的商税收入,无法得出商税成为政府的主要财源,排除B项;材料信息只是荆湖北路的商贸发展,并不代表其成为全国性贸易中心,排除C项。]

6.D [材料反映了清朝前中期常备军占清军总人口的比重有所下降,结合所学知识可知,此时处于康熙、雍正、乾隆年间,其政治、经济、军事得到了迅速发展,而此时屯田政策的实施和高产作物的引进使得人口大量增长,故选D项;1700—1800年处于清朝康乾盛世,排除A项;材料与“天朝上国”观念无关,排除B项;军队结构需要从军种、兵种结构,职能结构和层次结构等方面进行论述,材料没有体现,排除C项。]

7.D [材料中毫无可靠性的史料无法反映义和团的真实情况,但是对于研究当时社会思想动态来说,却是宝贵的原始史料,因为它反映社会对义和团的认知态度,故选D项;谣言能部分反映社会情况,具备一定程度的史料价值,排除A项;材料未提及西方科学,排除B项;材料无法体现民族情感,排除C项。]

8.A [根据图中信息可知,山西省外来移民中从事农业和工商业的占比超过60%,结合中国近代经济发展的现状分析可知,当时处于国民革命时期,因战乱迁徙的人们多从事底层职业,一定程度上可以促进山西基层市场经济的发展,故选A项;中国近代小农经济依然占主导,但根据图中信息可知,当时从事工商业的人数多于从事农业的,无法得出巩固小农经济优势地位的结论,排除B项;山西省外来移民中从事工商业的人数虽较多,但无法确认其经济成分是否是资本主义经济,排除C项;材料说的是山西省外来移民从事的职业,未说明其主要迁往的是乡村还是城市,排除D项。]

9.B [结合所学知识可知,1953—1957年我国实行“一五”计划,重点发展重工业,结合图片可知,这一时期(1954年)的画作内容是炼钢,宣传语是“献出我们最大的力量”,说明是为了唤起人们全力发展重工业,建设社会主义的热情,故选B项;结合所学知识可知,1956年三大改造完成后,我国建立了社会主义制度,材料所在的1954年还未建立社会主义制度,无法反映其优越性,排除A项;结合所学知识可知,人民公社化运动开始于1958年,与材料时间不符,排除C项;材料只体现了大规模建设中民众的热情,没有体现“一五”计划期间的成就,排除D项。]

10.C [根据所学知识可知,1978年以来,随着农村经济体制改革的推进,农民的生产经营自主权不断扩大,因此出现了材料中农业结构、种植业结构的变化,故选C项;21世纪初,中国社会主义商品市场体系初步建立,与国际市场接轨加速,20世纪晚期,“国际市场向中国全面开放”的说法不符合史实,排除A项;高新技术在农业领域的推广与农业结构、种植业结构调整关系不大,排除B项;“社会主义市场经济体制推动”与材料主旨不符,排除D项。]

11.C [根据材料“在亚历山大之后的希腊化城市中,希腊人代表一种精英公民阶层。居住在其中的土著和非希腊裔的外国人通常比希腊人拥有的权利少”并结合所学知识可知,亚历山大在地方上实行行省制,任用马其顿人和希腊人担任主要职务,推广希腊文化,有利于希腊文化的广泛传播,故选C项;希腊化主要是希腊文化的传播,并非城邦制度的推广,排除A项;材料“居住在其中的土著和非希腊裔的外国人通常比希腊人拥有的权利少,并且他们有自己的法律”说明希腊人与土著、非希腊裔的外国人存在矛盾,是征服者与被征服者的矛盾,并非阶级矛盾,排除B项;材料反映的现象只存在于亚历山大之后的希腊化城市中,不能代表整个欧洲,无法表明希腊完成对欧洲的征服,且表述过于绝对,排除D项。]

12.A [根据材料“西欧中世纪的城市……不同”并结合所学知识可知西欧中世纪的城市最初是由工商业中心发展起来的,而后有些城市才发展了政治、军事、文化等方面的职能,而中国古代封建城市最初是作为军事、政治中心出现的,随着商品经济的发展,经济功能才逐渐发展,故选A项;西欧城市初建时受封建主管制,后通过多种手段才赢得一定的自治权,排除B项;西欧中世纪的城市初建时并不像中国古代封建城市一样布局严整,也不像古罗马城市道路系统与供水排水系统相对完备,排除C项;西欧中世纪城市的规模较小,绝大多数属于中等城市,并不像中国古代封建城市规模大,甚至具有国际影响力,排除D项。]

13.A [根据材料“1538年”“墨卡托运用数学原理设计了”“墨卡托投影法地图问世后不久,大批地图集开始出版”,再结合当时的时代特征可知,海上探险活动推动了近代自然科学的发展,故选A项。]

14.A [根据材料“使王室法庭承接到大量诉讼,隶属于国王的司法官员队伍得以扩展”可知,国王的权力在扩大,故选A项;民法系就是大陆法系,英国属于英美法系,排除B项;材料没有否定封建教会权威,中世纪的欧洲教会拥有绝对的权威,排除C项;材料没有体现判决结果,无法得出维护了臣民的合法权益,排除D项。]

15.C [根据图1、图2可知,日本、亚洲发展中国家所占的世界贸易份额都有明显增加,说明亚洲经济地位日益重要,故选C项;两幅图都反映了多极化趋势,不能解释图1到图2的变化,排除A项;世贸组织1995年才建立,并且两幅图并不能反映世界贸易总额的变化,排除B项;材料只能反映日本、亚洲发展中国家所占世界贸易份额有明显增加,但世界经济格局仍未改变,排除D项。]

16.解析:第(1)问第一小问,结合所学知识从黄帝的功绩角度进行分析得出黄帝发明了历数、天文、阴阳五行、十二生肖、甲子纪年、文字、图画、著书、音律、乐器、医药、祭祀、婚丧、棺椁、坟墓、祭鼎、祭坛、祠庙、占卜等。第二小问,结合所学知识从黄帝及其文化对民族、文化、观念发展的影响展开分析,对民族发展而言,黄帝、炎帝、蚩尤部族相互融合(各个部落开始走向一体),构成华夏民族的基础(华夏始祖);对文化发展而言,黄帝文化也发展为华夏文化的重要组成部分;对观念发展而言,华夏民族的自觉意识开始形成(华夏认同的基础)。第(2)问第一小问,结合材料从形式和内容两个角度进行分析;相同方面,根据材料二“国民党《祭黄帝陵文》”“中国共产党《祭黄帝陵文》(毛泽东)”得出形式上,二者都是四言古体祭文;根据材料二“维我黄帝,受命于天;开国建极,临治黎元”“懿维我祖,命世之英。涿鹿奋战,区宇以宁”得出内容上,二者都提及了黄帝的功绩,并进行赞扬。不同点,根据材料二“维我黄帝,受命于天……爰诛不庭,华夷永判”“民族阵线,救国良方;四万万众,坚决抵抗”得出不同方面是国民党的祭文限于追述轩辕功业,乞求黄帝保佑,一句未提抗日救国之事;中国共产党的祭文则是一篇团结抗日的宣言书和出师表。第二小问,结合材料时间“1937年4月5日”可知,当时的时代背景正处于抗日战争期间,民族危机空前严重(上升为主要矛盾),联合抗日势在必行、西安事变和平解决,抗日民族统一战线已奠定基础。第三小问,结合中国共产党的祭文发出对团结抗战的动员与号召,从抗日民族统一战线、民族团结、统一多民族国家发展等角度展开分析。

答案:(1)原因:黄帝的历史功绩首先在于发明历数、天文、阴阳五行、十二生肖、甲子纪年、文字、图画、著书、音律、乐器、医药、祭祀、婚丧、棺椁、坟墓、祭鼎、祭坛、祠庙、占卜等。

影响:黄帝、炎帝、蚩尤部族相互融合(各个部落开始走向一体),构成华夏民族的基础(华夏始祖);黄帝文化也发展为华夏文化的重要组成部分;华夏民族的自觉意识开始形成(华夏认同的基础)。

(2)同:都是四言古体祭文;都赞扬了黄帝的丰功伟绩。

异:国民党的祭文限于追述轩辕功业,乞求黄帝保佑,一句未提抗日救国之事;中国共产党的祭文则是一篇团结抗日的宣言书和出师表。

原因:民族危机空前严重(上升为主要矛盾),联合抗日势在必行;西安事变和平解决,抗日民族统一战线已奠定基础。

作用:表达了中国共产党人坚决抗日的决心,呼吁各党各界团结一致;促进了抗日民族统一战线的正式形成,成为抗战胜利的最根本原因;提升民族凝聚力(中华民族意识增强),维护、促进统一多民族国家的巩固和发展。

17.解析:材料要求结合中国共产党百年奋斗历程,理解“马克思主义中国化时代化的历史逻辑”。故需要结合中国共产党建党以来的整体发展过程,对于马克思主义理论的丰富深化过程进行分析,其实质是为解决中国面临的现实问题,将马克思主义与中国本土思想文化不断融合的过程。故可以按照时间顺序结合中国共产党建立以来所涉及的不同时期的社会发展情况与马克思主义相结合的具体内容进行分析。

答案:理解:马克思主义在近代西学东渐大潮中传入中国后的思想演进过程,是为解决中国面临的现实问题而与中国本土思想文化不断融合的过程。中国共产党人在研究总结经验教训的过程中,不断推动马克思主义的中国化。

新民主主义革命时期,在一个半殖民地半封建的东方大国,农民占人口绝大多数,分散的小农经济、小生产者广泛存在,同时遭受西方列强侵略和压迫,中国革命的条件与马克思、恩格斯分析的西方国家无产阶级革命的条件,以及列宁分析的俄国革命的条件都不相同。以毛泽东同志为主要代表的中国共产党人创造性地提出了农村包围城市的战略,开辟了中国特色的革命新道路。土地革命、武装斗争、农村革命根据地建设、统一战线和党的建设等开创性实践,在延安时期结出马克思主义中国化的理论硕果——毛泽东思想。

新中国成立后,党领导人民进行社会主义革命,创造性地走出一条适合中国国情的社会主义改造道路,完成从新民主主义到社会主义的转变,确立了社会主义基本制度。中共八大对社会主义改造基本完成后国内主要矛盾和主要任务作出新的判断,领导人民全面开展大规模的社会主义建设。中国共产党结合新的实际,提出关于社会主义建设的一系列重要思想,包括社会主义是一个很长的历史阶段,提出正确处理人民内部矛盾的重要思想,正确处理我国社会主义的十大关系,走出一条适合我国国情的工业化道路,尊重价值规律,在党与民主党派的关系上实行“长期共存、互相监督”的方针,在科学文化工作中实行“百花齐放、百家争鸣”的方针等。

基于对新中国成立以来正反两方面经验,特别是“文化大革命”教训的总结,对中共十一届三中全会以来逐步确立的“适合我国情况的社会主义现代化建设的正确道路”即中国式现代化道路,初步作出理论层面的概括,表明中国共产党开始形成对社会主义建设的新认识;1982年党的十二大提出建设有中国特色的社会主义重大命题。建设有中国特色的社会主义是马克思主义中国化时代化的第二个标识性概念,围绕这个基本问题,邓小平提出了时代主题论、社会主义初级阶段理论、社会主义本质理论、社会主义市场经济理论等一系列原创性理论,创立了邓小平理论。党的十七大将邓小平理论与其后接续形成的“三个代表”重要思想和科学发展观,概括为“中国特色社会主义理论体系”。这个理论体系坚持科学社会主义基本原则,又从新的时代和实践出发,科学回答了“什么是社会主义、怎样建设社会主义”“建设什么样的党、怎样建设党”“实现什么样的发展、怎样发展”等重大课题,实现了马克思主义中国化新的飞跃。在这一理论的指导下,我国实现了从高度集中的计划经济体制到充满活力的社会主义市场经济体制、从封闭半封闭到全方位开放的历史性转变,实现了人民生活从温饱不足到总体小康、奔向全面小康的历史性跨越,推进了中华民族从站起来到富起来的伟大飞跃。

党的十八大以来,中国特色社会主义进入新时代。世界进入新的动荡变革期,冷战思维和集团政治回潮,单边主义、保护主义抬头,经济全球化遭遇逆流,和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字加重,人类社会面临前所未有的挑战。中华民族伟大复兴进入关键时期,国内一系列长期积累及新出现的矛盾和问题突出,改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军各方面任务繁重,处在“两个一百年”奋斗目标历史交汇期的中国面临新的风险挑战。当代中国正经历着我国历史上最为广泛而深刻的社会变革,也正在进行着人类历史上最为宏大而独特的实践创新,世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开,提出了许多亟待回答的理论和实践课题,也提供了马克思主义理论创新的巨大空间。党的十八大以后,我国社会主要矛盾发生变化,中国特色社会主义从新时期跃升到新时代,中国共产党必须回答一个重大时代课题是“新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义”。以习近平同志为主要代表的中国共产党人,从理论和实践的结合出发,对新时代的新问题作出科学回答,以全新视野深化了对中国共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识,形成了一系列原创性理论,创立了习近平新时代中国特色社会主义思想,明确坚持和发展中国特色社会主义的基本方略,提出一系列治国理政新理念新思想新战略,实现了马克思主义中国化时代化新的飞跃。(答出两个时期即可)

18.解析:第(1)问,根据材料一“自愿性移民大致为不同程度地基于主观愿望而奔赴海外者,或为改善自身的物质境况,谋求致富和发展的机遇;或欲实现政治扩张、宗教传播之类的抱负。被迫性移民则是违背移民主观愿望在外力胁迫下的人口移动”并结合所学知识可知以三角贸易为例说明两类移民是如何在同一历史时空中产生关联的,如近代西欧殖民侵略者从欧洲航行到西非海岸,交换大批奴隶,驶往美洲,在美洲用奴隶同当地的殖民侵略者换取原料和金银,运回欧洲。“三角贸易”使两类移民产生了时空关联。第(2)问第一小问,根据材料二“澳大利亚长期以来奉行歧视和限制有色人种向澳大利亚移民的‘白澳’政策……1966年,允许持临时入境许可的非欧洲人5年后申请入籍”“1972年‘白澳’政策被废止”可得出从歧视有色人种到逐渐放开限制;“白澳”政策逐渐被取缔;根据材料二“1966年,允许持临时入境许可的非欧洲人5年后申请入籍,并允许有专长的人申请临时入境许可”“20世纪70年代后,澳大利亚的移民政策对技能更加注重”“20世纪80年代后,澳大利亚更注重申请者的就业技能、语言程度和年龄”可得出青睐技术移民。第二小问,根据材料二“1966年,允许持临时入境许可的非欧洲人5年后申请入籍,并允许有专长的人申请临时入境许可”“20世纪70年代后,澳大利亚的移民政策对技能更加注重”“20世纪80年代后,澳大利亚更注重申请者的就业技能、语言程度和年龄”并结合所学知识可得出,利于本国经济文化的发展;便于吸纳技术人才;适应经济全球化环境下的经济发展需求;根据材料二“战后,澳大利亚政府逐步调整其移民政策,1956年规定,已居住澳洲的非欧洲人有资格取得澳籍……1972年‘白澳’政策被废止”并结合所学知识可得出有助于不同民族间和谐共处与文化认同;有助于形成多元一体的移民文化。

答案:(1)近代西欧殖民侵略者从欧洲航行到西非海岸,交换大批奴隶,驶往美洲,在美洲用奴隶同当地的殖民侵略者换取原料和金银,运回欧洲。“三角贸易”使两类移民产生了时空关联。

(2)变化特点:从歧视有色人种到逐渐放开限制;青睐技术移民;“白澳”政策逐渐被取缔。

意义:利于本国经济文化的发展;适应经济全球化环境下的经济发展需求;便于吸纳技术人才;有助于不同民族间和谐共处与文化认同;有助于形成多元一体的移民文化。

19.解析:解答此类开放性试题,需要规范程序。第一步,阅读题目要求,明确限定条件(如本题中“依据材料”“结合所学知识”及其“要求”)和答题任务(如本题中“认识”“予以阐述”);第二步,阅读材料,获取并归纳信息(如本题中时间、宪法修正案、妇女活动、政府态度),紧扣题目主题(如本题中“美国宪法”),概括提炼认识;第三步,围绕认识,调用所学相关知识(如1787年美国宪法、南北战争、工业革命、民主潮流等史实),对其进行充分阐述;第四步,对阐述进行总结,重申认识。作为开放性试题,还可以从美国宪法的局限、性质等角度提炼认识并展开阐述。

答案:示例:

认识:美国宪法在社会实践的基础上逐步完善。

阐述:1787年,制宪会议通过了美国宪法,确立了美国的联邦制。依据三权分立原则构建中央政府权力机关。但宪法也存在历史局限性,如没有废除南方的奴隶制度,黑人、印第安人、妇女等未获得充分的政治权利。南北战争后,国会通过《宪法》第十三条修正案,联邦政府废除奴隶制。伴随工业革命和民主潮流的发展、美国妇女界积极争取投票权,迫使部分州和中央政府调整政策。1919年,国会通过《宪法》第十九条修正案,逐步获得各州的批准,妇女选举权获得了法律保障。

综上,美国顺应社会发展潮流,迫于民众斗争要求,以修正案的形式对宪法进行了逐步完善。

(“示例”仅供参考,不作为评卷唯一标准答案)

同课章节目录