语文(人教版)选修《中国文化经典研读》同步练习:第二单元 《老子》五章

文档属性

| 名称 | 语文(人教版)选修《中国文化经典研读》同步练习:第二单元 《老子》五章 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 83.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-07-19 07:36:42 | ||

图片预览

文档简介

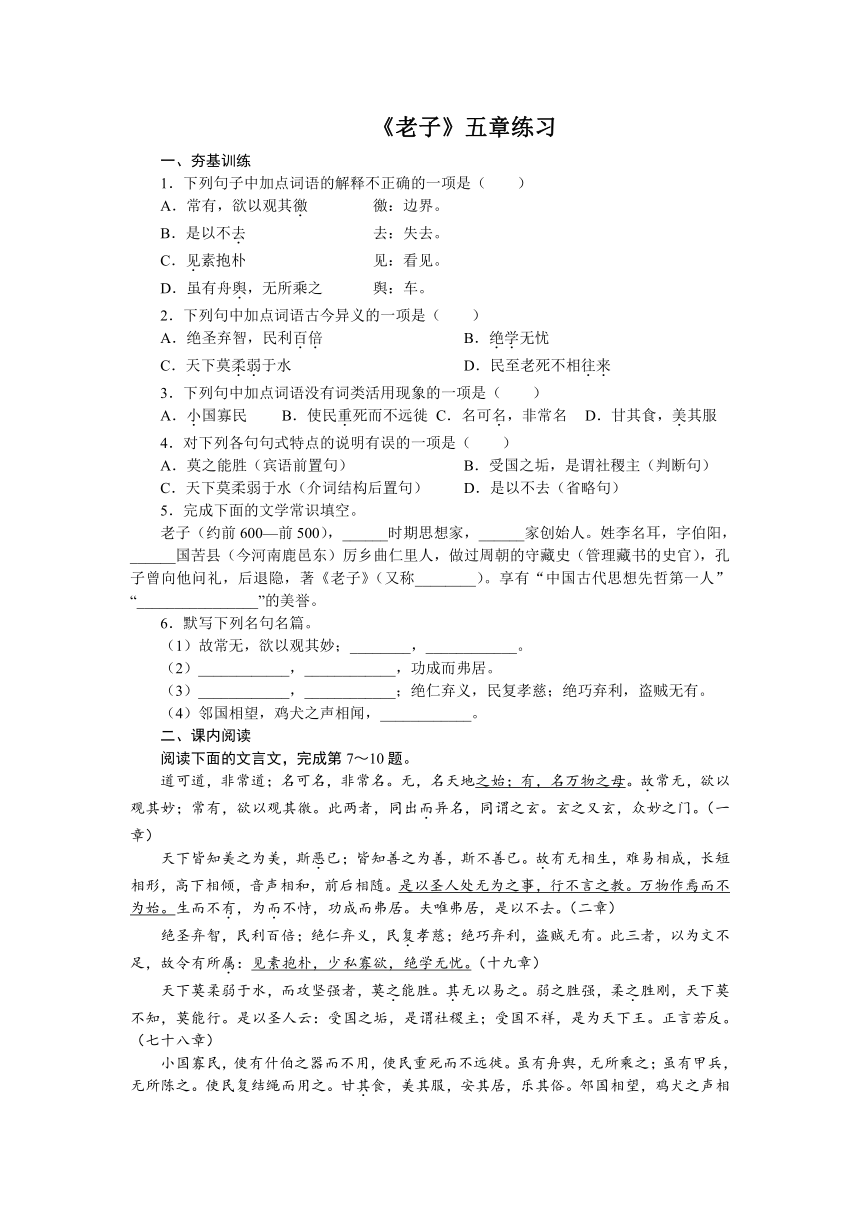

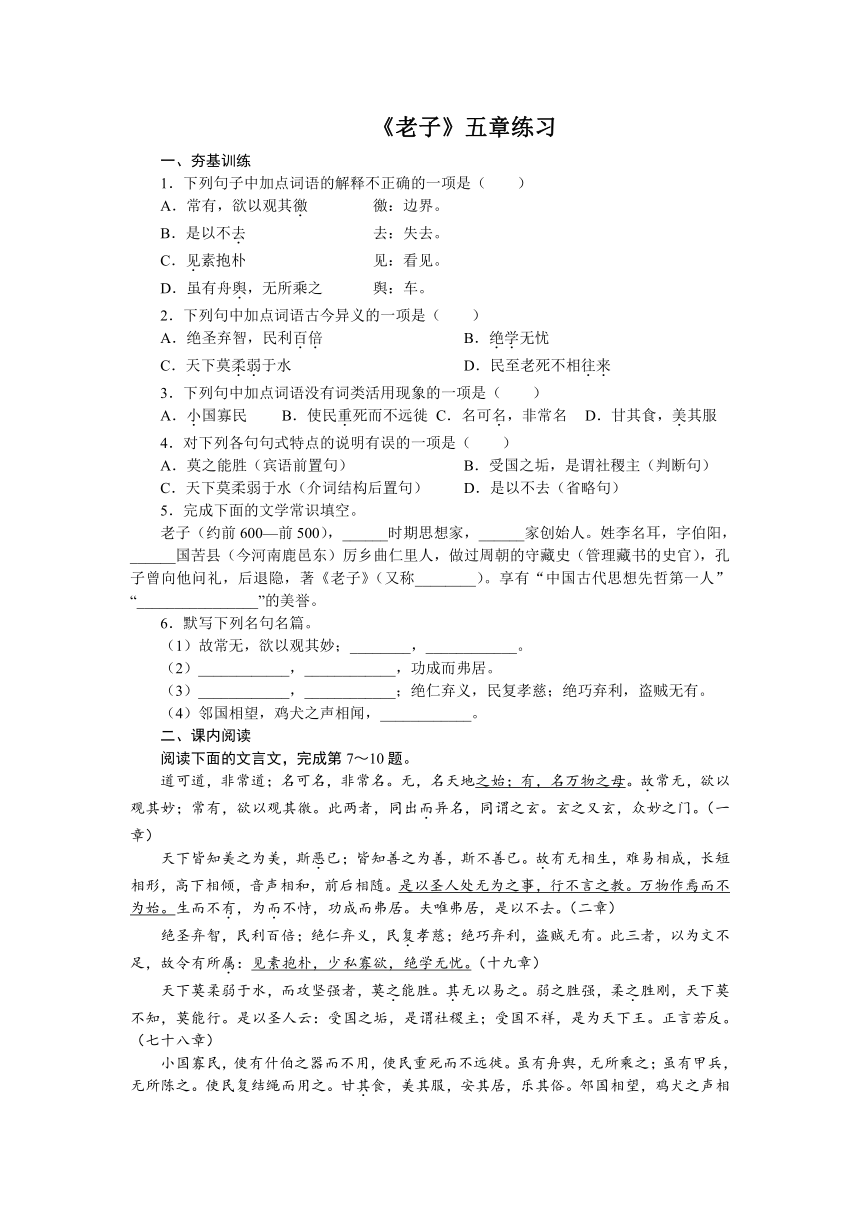

《老子》五章练习

一、夯基训练

1.下列句子中加点词语的解释不正确的一项是( )

A.常有,欲以观其徼 徼:边界。

B.是以不去 去:失去。

C.见素抱朴 见:看见。

D.虽有舟舆,无所乘之 舆:车。

2.下列句中加点词语古今异义的一项是( )

A.绝圣弃智,民利百倍 B.绝学无忧

C.天下莫柔弱于水 D.民至老死不相往来

3.下列句中加点词语没有词类活用现象的一项是( )

A.小国寡民 B.使民重死而不远徙 C.名可名,非常名 D.甘其食,美其服

4.对下列各句句式特点的说明有误的一项是( )

A.莫之能胜(宾语前置句) B.受国之垢,是谓社稷主(判断句)

C.天下莫柔弱于水(介词结构后置句) D.是以不去(省略句)

5.完成下面的文学常识填空。

老子(约前600—前500),______时期思想家,______家创始人。姓李名耳,字伯阳,______国苦县(今河南鹿邑东)厉乡曲仁里人,做过周朝的守藏史(管理藏书的史官),孔子曾向他问礼,后退隐,著《老子》(又称________)。享有“中国古代思想先哲第一人”“________________”的美誉。

6.默写下列名句名篇。

(1)故常无,欲以观其妙;________,____________。

(2)____________,____________,功成而弗居。

(3)____________,____________;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。

(4)邻国相望,鸡犬之声相闻,____________。

二、课内阅读

阅读下面的文言文,完成第7~10题。

道可道,非常道;名可名,非常名。无,名天地之始;有,名万物之母。故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。此两者,同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。(一章)

天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。是以圣人处无为之事,行不言之教。万物作焉而不为始。生而不有,为而不恃,功成而弗居。夫唯弗居,是以不去。(二章)

绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。此三者,以为文不足,故令有所属:见素抱朴,少私寡欲,绝学无忧。(十九章)

天下莫柔弱于水,而攻坚强者,莫之能胜。其无以易之。弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行。是以圣人云:受国之垢,是谓社稷主;受国不祥,是为天下王。正言若反。(七十八章)

小国寡民,使有什伯之器而不用,使民重死而不远徙。虽有舟舆,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之。使民复结绳而用之。甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。(八十章)

7.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.天下皆知美之为美,斯恶已 恶:丑。

B.生而不有 有:占有。

C.故令有所属 属:依从。

D.绝仁弃义,民复孝慈 复:又。

8.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

9.下列对原文有关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.第一章突出了“道”的超验特质,要求人们不可拘泥于万事万物的表象,而应该用心去体悟“道”的实质。

B.第二章先总结了自然现象及日常生活经验中矛盾对立面相互依存乃至转化的例子,然后由此推论出“圣人”应该遵循的治国之道。

C.第十九章具体陈述治国主张,先从正面讲应该去除哪些东西,再从反面讲应该怎样做。

D.第八十章较为全面地描述了老子“小国寡民”的社会理想和政治措施。

10.把文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)无,名天地之始;有,名万物之母。

(2)是以圣人处无为之事,行不言之教。万物作焉而不为始。

(3)见素抱朴,少私寡欲,绝学无忧。

三、延伸阅读

阅读下面的《庄子》选段,完成第11~12题。

拊马不时

汝不知夫养虎者乎?不敢以生物与之,为其杀之之怒也;不敢以全物与之,为其决之之怒也。时其饥饱,达其怒心。虎之与人异类,而媚养己者,顺也;故其杀者,逆也。

夫爱马者,以筐盛矢,以蜄盛溺。适有蚊虻仆缘,而拊之不时,则缺衔,毁首碎胸。意有所至而爱有所亡,可不慎邪?

(《庄子·内篇·人间世第四》)

11.下列对选段内容的理解,不正确的一项是( )

A.爱马的人失其所爱,是因为他没有采取正确的方法爱马。

B.老虎与人不同类却向饲养人摇尾乞怜,原因就是养老虎的人总是用整只的活物喂养老虎,使老虎得到满足。

C.办事要从实际出发,顺应自然,方能取得理想的效果。

D.爱应有恰当的方法,否则,事与愿违,适得其反。

12.文段中提到“意有所至而爱有所亡”,谈谈你对这句话的理解。

13.给下面画线的句子用“/”断句。

初,注《庄子》者数十家,莫能究其旨要。向秀于旧注外为解义,妙析奇致,大畅玄风,唯秋水、至乐二篇未竟而秀卒。秀子幼,义遂零落,然犹有别本。郭象者为人薄行有俊才见秀义不传于世遂窃为己注乃自注《秋水》《至乐》二篇又易《马蹄》一篇其余众篇或定点文句而已后秀义别本出故今有向郭二《庄》其义一也。

(选自《世说新语》)

参考答案

1. 答案:C 解析:见:显露、表现。

2. 答案:B 解析:绝学,古义指抛弃学问;今义指失传的学问或高明而独到的学问。

3. 答案:A 解析:B项,形容词作动词,看重,重视;C项,名词作动词,叫出;D项,形容词的使动用法,使……美。

4. 答案:D 解析:“是以不去”是宾语前置句,其正常语序为“以是不去”。

5. 答案:春秋 道 楚 《道德经》 中国哲学之父

6. 答案:(1)常有 欲以观其徼 (2)生而不有 为而不恃 (3)绝圣弃智 民利百倍 (4)民至老死不相往来

答案:

7.D 解析:复,回复,回归。

8.C 解析:A项,①相当于后世的发语词“夫”,无义;②连词,所以。B项,①语气副词,表原因;②代词,指代“民”,即百姓。C项,连词,表转折。D项,①代词,指代“水”;②助词,用于主谓之间,取消句子的独立性。

9.C 解析:第十九章先从反面讲应该去除哪些东西,再从正面讲应该怎样做。

10.(1)(我们)以“无”来命名天地万物之始,以“有”来命名万物之母。

(2)因此,“圣人”顺应自然的规律来做事,不刻意去做,顺应自然施行教化,不强行制定违背自然规律的指令。万物自然生长而不为其始原。

(3)表现出来要单纯,内心要淳厚朴素,减少私心、降低欲望,抛弃学问,没有忧愁。

答案:

11.B 解析:B项中“原因就是养老虎的人总是用整只的活物喂养老虎”有误,原文的意思是,养虎的人从不敢用整只的活物喂养老虎,担心会诱发老虎凶残的怒气。而老虎向饲养人摇尾乞怜的原因是养老虎的人能顺应老虎的性子。

12.解析:可以结合养虎的人和爱马的人做法的不同和结果的不同分析。

参考答案:办事情要从实际出发,顾及客观效果,不同的场合应采用不同的方法。如果只凭良好的愿望,不考虑具体对象和客观效果,就可能好心办坏事,造成不必要的损失。

参考译文:你不了解那养虎的人吗?他从不敢用活物去喂养老虎,因为他担心扑杀活物会激起老虎凶残的怒气;他也从不敢用整只的动物去喂养老虎,因为他担心撕裂动物也会诱发老虎凶残的怒气。知道老虎饥饱的时刻,通晓老虎暴戾凶残的秉性。老虎与人不同类却向饲养人摇尾乞怜,原因就是养老虎的人能顺应老虎的性子;而那些遭到虐杀的人,是因为触犯了老虎的性情。

爱马的人,以精细的竹筐装马粪,用珍贵的蛤壳接马尿。刚巧一只牛虻叮在马身上,爱马之人出于爱惜随手拍击,没想到马儿受惊便咬断马嚼子,挣断辔头,弄坏胸络。意在爱马却失其所爱,能够不谨慎吗?

13.解析:断句时要注意文言文中常用于句首的词语,还要把名词或代词放在主语或宾语的位置,要根据语境仔细判断。

参考答案:郭象者/为人薄行/有俊才/见秀义不传于世/遂窃为己注/乃自注《秋水》《至乐》二篇/又易《马蹄》一篇/其余众篇/或定点文句而已/后秀义别本出/故今有向郭二《庄》/其义一也。

参考译文:当初,注解《庄子》的有几十家,没有一家能探究出《庄子》的底蕴。向秀在那些旧注之外另作解义,精微地品析新奇的意趣,极大地弘扬了玄谈的世风,只有《秋水》《至乐》两篇没完成,而向秀去世了。向秀的儿子年幼,注解的文稿也就散失了,不过还有副本。郭象这个人,做人品德不好,但有杰出的才能,见向秀的解义没在世上流传,于是剽窃成为自己的注解,而且自己注解了《秋水》《至乐》两篇,又改动《马蹄》一篇,其余各篇,有的只是修改了一些字句罢了。后来向秀解义的副本出现了,所以现在流传着向秀、郭象二人的两种《庄子》注本,其中的内容是一样的。

一、夯基训练

1.下列句子中加点词语的解释不正确的一项是( )

A.常有,欲以观其徼 徼:边界。

B.是以不去 去:失去。

C.见素抱朴 见:看见。

D.虽有舟舆,无所乘之 舆:车。

2.下列句中加点词语古今异义的一项是( )

A.绝圣弃智,民利百倍 B.绝学无忧

C.天下莫柔弱于水 D.民至老死不相往来

3.下列句中加点词语没有词类活用现象的一项是( )

A.小国寡民 B.使民重死而不远徙 C.名可名,非常名 D.甘其食,美其服

4.对下列各句句式特点的说明有误的一项是( )

A.莫之能胜(宾语前置句) B.受国之垢,是谓社稷主(判断句)

C.天下莫柔弱于水(介词结构后置句) D.是以不去(省略句)

5.完成下面的文学常识填空。

老子(约前600—前500),______时期思想家,______家创始人。姓李名耳,字伯阳,______国苦县(今河南鹿邑东)厉乡曲仁里人,做过周朝的守藏史(管理藏书的史官),孔子曾向他问礼,后退隐,著《老子》(又称________)。享有“中国古代思想先哲第一人”“________________”的美誉。

6.默写下列名句名篇。

(1)故常无,欲以观其妙;________,____________。

(2)____________,____________,功成而弗居。

(3)____________,____________;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。

(4)邻国相望,鸡犬之声相闻,____________。

二、课内阅读

阅读下面的文言文,完成第7~10题。

道可道,非常道;名可名,非常名。无,名天地之始;有,名万物之母。故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。此两者,同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。(一章)

天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。是以圣人处无为之事,行不言之教。万物作焉而不为始。生而不有,为而不恃,功成而弗居。夫唯弗居,是以不去。(二章)

绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。此三者,以为文不足,故令有所属:见素抱朴,少私寡欲,绝学无忧。(十九章)

天下莫柔弱于水,而攻坚强者,莫之能胜。其无以易之。弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行。是以圣人云:受国之垢,是谓社稷主;受国不祥,是为天下王。正言若反。(七十八章)

小国寡民,使有什伯之器而不用,使民重死而不远徙。虽有舟舆,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之。使民复结绳而用之。甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。(八十章)

7.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.天下皆知美之为美,斯恶已 恶:丑。

B.生而不有 有:占有。

C.故令有所属 属:依从。

D.绝仁弃义,民复孝慈 复:又。

8.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

9.下列对原文有关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.第一章突出了“道”的超验特质,要求人们不可拘泥于万事万物的表象,而应该用心去体悟“道”的实质。

B.第二章先总结了自然现象及日常生活经验中矛盾对立面相互依存乃至转化的例子,然后由此推论出“圣人”应该遵循的治国之道。

C.第十九章具体陈述治国主张,先从正面讲应该去除哪些东西,再从反面讲应该怎样做。

D.第八十章较为全面地描述了老子“小国寡民”的社会理想和政治措施。

10.把文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)无,名天地之始;有,名万物之母。

(2)是以圣人处无为之事,行不言之教。万物作焉而不为始。

(3)见素抱朴,少私寡欲,绝学无忧。

三、延伸阅读

阅读下面的《庄子》选段,完成第11~12题。

拊马不时

汝不知夫养虎者乎?不敢以生物与之,为其杀之之怒也;不敢以全物与之,为其决之之怒也。时其饥饱,达其怒心。虎之与人异类,而媚养己者,顺也;故其杀者,逆也。

夫爱马者,以筐盛矢,以蜄盛溺。适有蚊虻仆缘,而拊之不时,则缺衔,毁首碎胸。意有所至而爱有所亡,可不慎邪?

(《庄子·内篇·人间世第四》)

11.下列对选段内容的理解,不正确的一项是( )

A.爱马的人失其所爱,是因为他没有采取正确的方法爱马。

B.老虎与人不同类却向饲养人摇尾乞怜,原因就是养老虎的人总是用整只的活物喂养老虎,使老虎得到满足。

C.办事要从实际出发,顺应自然,方能取得理想的效果。

D.爱应有恰当的方法,否则,事与愿违,适得其反。

12.文段中提到“意有所至而爱有所亡”,谈谈你对这句话的理解。

13.给下面画线的句子用“/”断句。

初,注《庄子》者数十家,莫能究其旨要。向秀于旧注外为解义,妙析奇致,大畅玄风,唯秋水、至乐二篇未竟而秀卒。秀子幼,义遂零落,然犹有别本。郭象者为人薄行有俊才见秀义不传于世遂窃为己注乃自注《秋水》《至乐》二篇又易《马蹄》一篇其余众篇或定点文句而已后秀义别本出故今有向郭二《庄》其义一也。

(选自《世说新语》)

参考答案

1. 答案:C 解析:见:显露、表现。

2. 答案:B 解析:绝学,古义指抛弃学问;今义指失传的学问或高明而独到的学问。

3. 答案:A 解析:B项,形容词作动词,看重,重视;C项,名词作动词,叫出;D项,形容词的使动用法,使……美。

4. 答案:D 解析:“是以不去”是宾语前置句,其正常语序为“以是不去”。

5. 答案:春秋 道 楚 《道德经》 中国哲学之父

6. 答案:(1)常有 欲以观其徼 (2)生而不有 为而不恃 (3)绝圣弃智 民利百倍 (4)民至老死不相往来

答案:

7.D 解析:复,回复,回归。

8.C 解析:A项,①相当于后世的发语词“夫”,无义;②连词,所以。B项,①语气副词,表原因;②代词,指代“民”,即百姓。C项,连词,表转折。D项,①代词,指代“水”;②助词,用于主谓之间,取消句子的独立性。

9.C 解析:第十九章先从反面讲应该去除哪些东西,再从正面讲应该怎样做。

10.(1)(我们)以“无”来命名天地万物之始,以“有”来命名万物之母。

(2)因此,“圣人”顺应自然的规律来做事,不刻意去做,顺应自然施行教化,不强行制定违背自然规律的指令。万物自然生长而不为其始原。

(3)表现出来要单纯,内心要淳厚朴素,减少私心、降低欲望,抛弃学问,没有忧愁。

答案:

11.B 解析:B项中“原因就是养老虎的人总是用整只的活物喂养老虎”有误,原文的意思是,养虎的人从不敢用整只的活物喂养老虎,担心会诱发老虎凶残的怒气。而老虎向饲养人摇尾乞怜的原因是养老虎的人能顺应老虎的性子。

12.解析:可以结合养虎的人和爱马的人做法的不同和结果的不同分析。

参考答案:办事情要从实际出发,顾及客观效果,不同的场合应采用不同的方法。如果只凭良好的愿望,不考虑具体对象和客观效果,就可能好心办坏事,造成不必要的损失。

参考译文:你不了解那养虎的人吗?他从不敢用活物去喂养老虎,因为他担心扑杀活物会激起老虎凶残的怒气;他也从不敢用整只的动物去喂养老虎,因为他担心撕裂动物也会诱发老虎凶残的怒气。知道老虎饥饱的时刻,通晓老虎暴戾凶残的秉性。老虎与人不同类却向饲养人摇尾乞怜,原因就是养老虎的人能顺应老虎的性子;而那些遭到虐杀的人,是因为触犯了老虎的性情。

爱马的人,以精细的竹筐装马粪,用珍贵的蛤壳接马尿。刚巧一只牛虻叮在马身上,爱马之人出于爱惜随手拍击,没想到马儿受惊便咬断马嚼子,挣断辔头,弄坏胸络。意在爱马却失其所爱,能够不谨慎吗?

13.解析:断句时要注意文言文中常用于句首的词语,还要把名词或代词放在主语或宾语的位置,要根据语境仔细判断。

参考答案:郭象者/为人薄行/有俊才/见秀义不传于世/遂窃为己注/乃自注《秋水》《至乐》二篇/又易《马蹄》一篇/其余众篇/或定点文句而已/后秀义别本出/故今有向郭二《庄》/其义一也。

参考译文:当初,注解《庄子》的有几十家,没有一家能探究出《庄子》的底蕴。向秀在那些旧注之外另作解义,精微地品析新奇的意趣,极大地弘扬了玄谈的世风,只有《秋水》《至乐》两篇没完成,而向秀去世了。向秀的儿子年幼,注解的文稿也就散失了,不过还有副本。郭象这个人,做人品德不好,但有杰出的才能,见向秀的解义没在世上流传,于是剽窃成为自己的注解,而且自己注解了《秋水》《至乐》两篇,又改动《马蹄》一篇,其余各篇,有的只是修改了一些字句罢了。后来向秀解义的副本出现了,所以现在流传着向秀、郭象二人的两种《庄子》注本,其中的内容是一样的。

同课章节目录