吉林省四平市铁西区2023-2024学年七年级上学期期末历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 吉林省四平市铁西区2023-2024学年七年级上学期期末历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 826.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-29 08:57:04 | ||

图片预览

文档简介

历史学科

一、单项选择题(每小题1分,共10分)

1.西汉的建立者是()

A.汉武帝 B.汉文帝 C.汉景帝 D.汉高祖

2.中国封建社会的第一个治世是( )

A.百家争鸣 B.文景之治 C.光武中兴 D.三国鼎立

3.汉武帝统治期间,铸造的钱币是( )

A.交子 B.半两钱 C.五铢钱 D.贝壳

4.有一次,华佗给一个病人动手术,可病人因疼痛而无法配合,华佗该怎么办呢?( )

A.打晕他 B.给他打麻醉针

C.给他喝麻沸散 D.强行动手术

5.多次下令释放奴婢,减轻农民负担的皇帝是( )

A.汉高祖 B.汉武帝 C.光武帝 D.汉文帝

6.西晋和东晋的建立者分别是

A.司马懿和司马昭

B.司马昭和司马炎

C.司马炎和司马睿

D.司马懿和司马睿

7.三国时期,台湾的名称叫( )

A.基隆 B.台北 C.琉球 D.夷洲

8.提倡“众生平等、忍耐顺从”的宗教是( )

A.基督教 B.佛教 C.道教 D.伊斯兰教

9.在南朝的四个王朝中“疆域最大,经济比较繁荣,社会比较安定”的是( )

A.宋 B.齐

C.梁 D.陈

10.王莽篡位建立的王朝是( )

A.秦朝 B.西汉 C.新朝 D.东汉

二、组合列举题(共15分)

11.根据下列提示写出相对应的历史人物。

(1)“书圣”——

(2)黄巾起义的领导者——

(3)前秦皇帝苻坚任用的汉人丞相——

(4)东汉明帝派他出使西域——

12.请根据下列提示写出相对应的内容

(1)我国历史上跨公元前后的朝代——

(2)中国古代第一部纪传体通史——

(3)位于山西大同的著名石窟——

(4)加速西晋灭亡的事件是——

13.列举“三国鼎立”时的三国名称及都城。

14.列举出我国古代以少胜多的四个著名战役名称。

三、材料分析题(共20分)

15.阅读下列材料,回答问题。

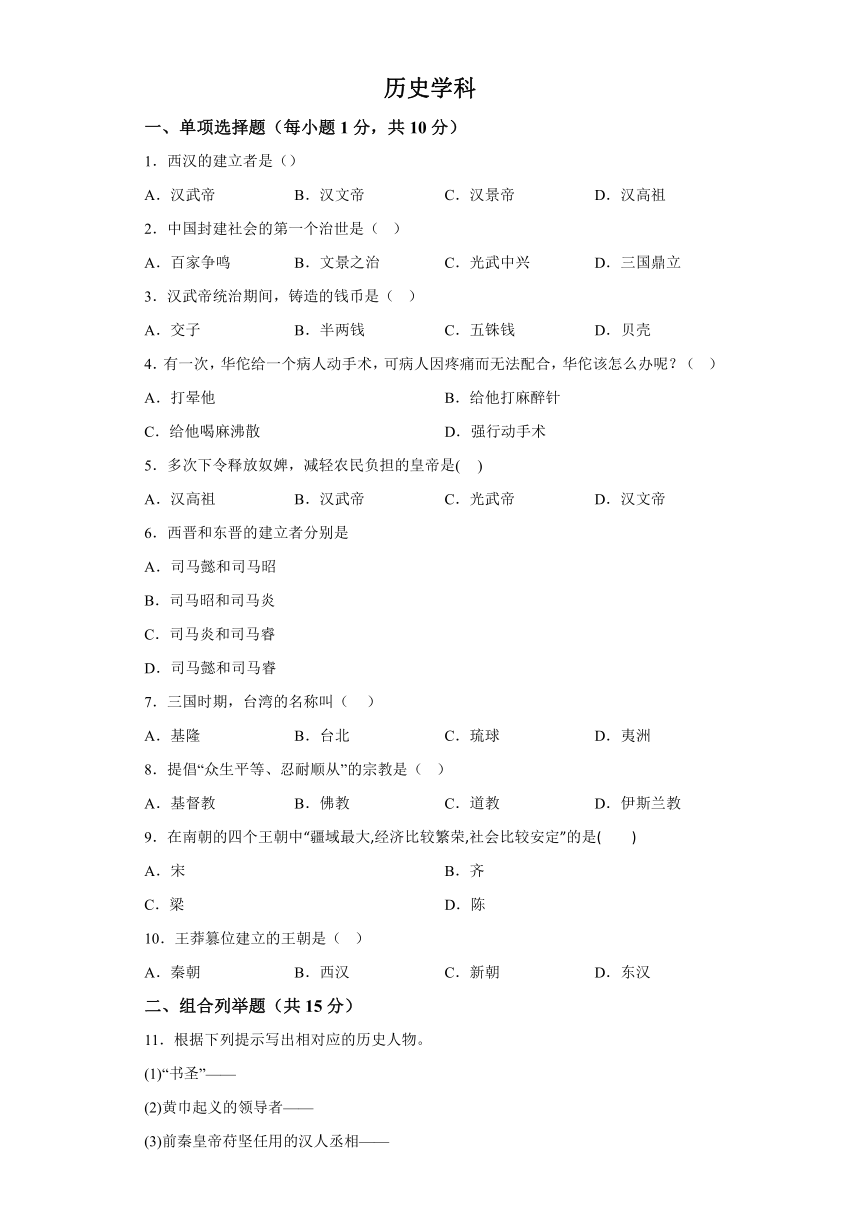

材料一 图为张骞通西域路线图

材料二 西汉以来,在一条横贯欧亚大陆的通道上,五彩的丝绸、精美的瓷器和名贵的香料贸易络绎不绝。这条通道为古代东西方之间经济、文化交流作出了重要贡献。

材料三 中国提出并推动“一带一路”建设,就是要弘扬古丝绸之路和平友好、开放包容的精神,探索新形势下国际经济合作与发展的新模式。在平等、包容、合作、共赢的基础上续写共同发展的新篇章,最终形成互利共赢的利益共同体和共同发展繁荣的命运共同体。

(1)依据材料一、二和所学知识,请写出张骞两次出使西域的时间、西汉政府管理西域机构的名称及其历史价值。并依据材料指出这条“横贯欧亚大陆的通道”的作用。

(2)阅读材料三并结合所学知识,思考今天中国大力推动“一带一路”,有什么现实意义?

16.农业是人类衣食之源、生存之本,是一切生产的首要条件。中华民族自古就重视农业。阅读材料,结合所学知识,回答问题。

材料一 距今约9000—7000年,在中国黄河、长江和淮河等流域兴起了原始农业,原始农业由最初的“刀耕火种”,发展到用骨耜等翻土工具进行耕种,提高了农业生产水平。

——摘编自统编版七年级《中国历史》

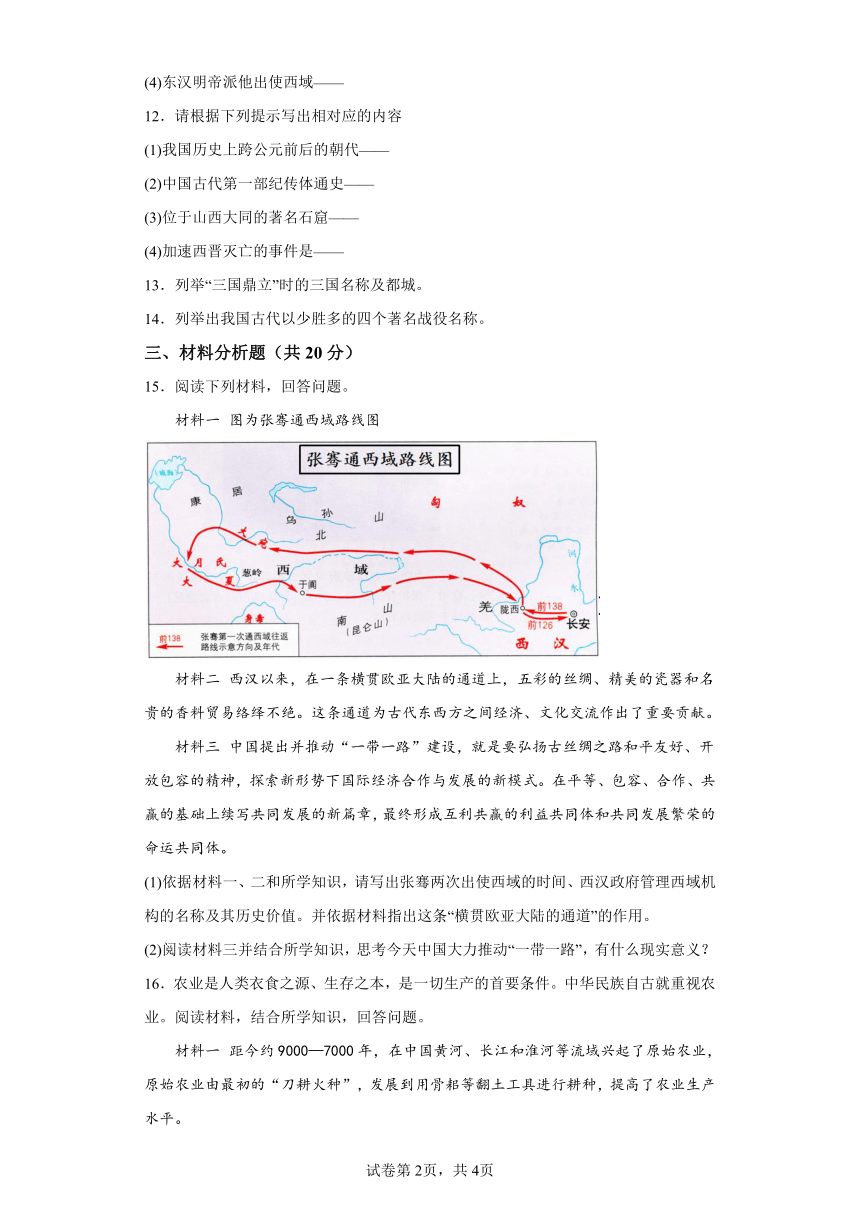

材料二 春秋战国时期的两幅图

材料三 汉景帝说:“农,天下之本也。黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣……令郡国务劝农桑。”

材料四 江南为之国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……渔盐杞梓之利,充仞八方;丝锦布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(1)根据材料一,请分别说出在中国黄河和长江流域原始农业兴起的古代人类遗址的杰出代表。

(2)材料二反映的是春秋后期生产工具革新和耕作技术的进步,它们分别指的是什么?它们的出现对当时经济发展有何积极作用?

(3)据材料三,结合所学知识,说出汉景帝采取的哪些措施体现了其“农,天下之本”的思想?

(4)材料四反映了江南地区什么历史现象?

(5)根据上述材料,指出农业的发展与哪些因素息息相关?

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 魏主曰:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”

——《北史》

材料二 “今欲断诸北语,一从正音。其年三十以上,习性已久,容不可猝革。三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。各宜深戒!”

——《资治通鉴》

(1)材料一中提到的“魏主”指的是谁。他想把都城迁到哪儿

(2)材料二体现了“魏主”在哪一方面的改革?“北语”指哪一民族的语言?

(3)“魏主”进行的这次改革有何历史作用?

(4)通过对“魏主”改革的分析,谈谈你对中华文明的认识。

四、综合探究题(共15分)

18.“秦皇汉武”是中国历史上大一统的象征。请结合所学知识回答问题。

(1)“秦皇”“汉武”分别指的是谁?

(2)“汉武”在政治上采取了谁的什么建议来巩固大一统的局面?

(3)“秦皇汉武”对儒家学说分别采取了什么样的做法?这两种做法有什么共同之处?

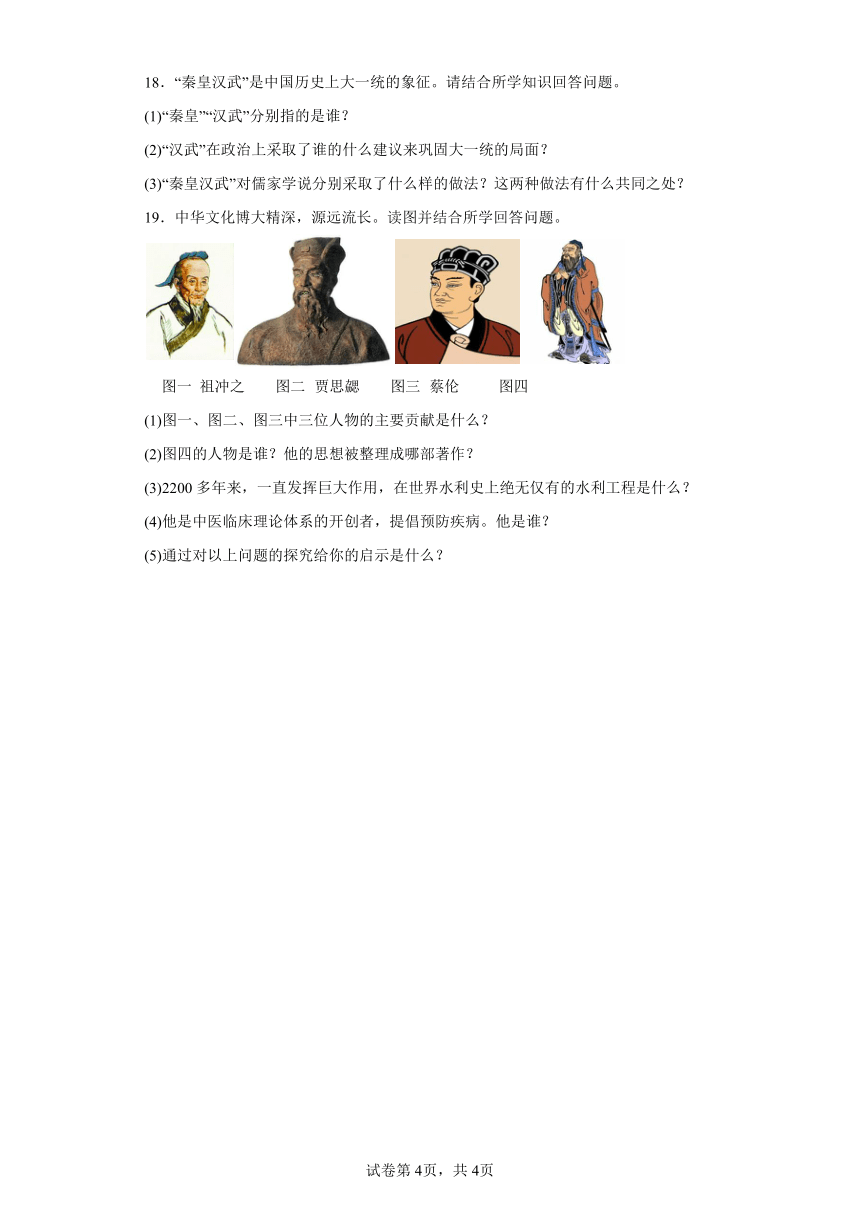

19.中华文化博大精深,源远流长。读图并结合所学回答问题。

图一 祖冲之 图二 贾思勰 图三 蔡伦 图四

(1)图一、图二、图三中三位人物的主要贡献是什么?

(2)图四的人物是谁?他的思想被整理成哪部著作?

(3)2200多年来,一直发挥巨大作用,在世界水利史上绝无仅有的水利工程是什么?

(4)他是中医临床理论体系的开创者,提倡预防疾病。他是谁?

(5)通过对以上问题的探究给你的启示是什么?

试卷第4页,共4页

1.D

【详解】依据所学可知,公元前202年,刘邦建立汉朝,定都长安,历史上称为西汉,刘邦就是汉高祖,D项符合题意;ABC三项的皇帝出现在汉高祖之后,不是西汉的建立者,不符合题意;故选D。

2.B

【详解】根据所学可知,西汉文帝、景帝在位时,政治清明,经济发展,人民生活安定,国力有了很大增强,史称“文景之治”,这是中国封建社会第一个治世,B项正确;“百家争鸣”是战国时期出现的思想文化的繁荣局面,与“治世”不符,排除A项;“光武中兴”出现在东汉光武帝统治后期,是西汉“文景之治”后的治世局面,排除C项;三国鼎立局面国家处于分裂状态,不属于治世局面,排除D项。故选B项。

3.C

【详解】根据所学可知,汉武帝时,为了加强朝廷对社会经济的控制,把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱,C项正确;交子是北宋出现的纸币,排除A项;半两钱是秦国或秦统一全国后在全国通行的货币,排除B项;贝壳不属于铸造的钱币,是金属钱币出现前的一般等价物,排除D项。故选C项。

4.C

【详解】试题分析:本题主要考查的是秦汉的医学成就知识点。题干提供了关键信息“华佗”、“病人因疼痛而无法配合”,结合课本所学分析,东汉的华佗擅长外科手术,制成的全身麻醉剂“麻沸散”,让病人喝酒服下,失去知觉,然后再进行开刀等外科手术。所以,应给他喝麻沸散。故答案为C。

考点:新人教版七年级历史上册·统一国家的建立·昌盛的秦汉文化(一)

5.C

【详解】根据所学可知,汉高祖的休养生息政策中为稳定民心,鼓励人民致力于农业生产,采取轻徭薄赋的政策,减轻农民的负担和相应地减免徭役、兵役;汉武帝的为巩固统治采取了一系列的大一统措施,没有提干中的内容;东汉光武帝为巩固统治,采取了一系列稳定社会局面的措施,其中就包括多次下令释放女婢,减轻农民负担;汉文帝继续推行汉初的休养生息政策,包括进一步减轻赋税和徭役的措施;ABD均不符合题意,故选C。

点睛:分析选项中帝王的统治措施,对比题干做出选择。

6.C

【详解】依据所学知识可知,三国中国力最弱的蜀汉最先被魏国灭亡;266年,司马懿的孙子司马炎篡夺皇位取代魏国建立了晋朝,定都在洛阳,史称“西晋”。280年,西晋灭掉吴国,结束了分裂的局面,统一全国。317年,皇族司马睿重建晋朝,都城在建康,历史上称为“东晋”。故C符合题意。ABD不符合史实,故选C。

7.D

【详解】根据所学知识可知:中国最早的史书《尚书》中就有关于台湾的记载。当时将台湾的居民称为“岛夷”。三国时期,三国时吴国孙权于公元230年派遣将军卫温、诸葛直率领军队到过夷洲,就是今天的台湾。这是见于正史记载的大陆政府第一次经略台湾。D项正确;基隆是台湾省的省辖市,排除A项;台北是台湾省省会,排除B项;元朝时称台湾为琉球,排除C项。故选D项。

8.B

【详解】根据所学可知,佛教创立于公元前 6 世纪。创始人乔达摩·悉达多,后来被称为“释迦牟尼”。早期佛教反对第一等级婆罗门的特权,提出“众生平等”,不拒绝低种姓的人入教;同时,佛教宣扬“忍耐顺从”,得到国王和一些富人的支持。信仰佛教的民众日益增多,佛教一度成为印度最重要的宗教之一 ,因此提倡“众生平等、忍耐顺从”的宗教是佛教,B项正确;基督教教导人们忍受苦难,死后可以升入“天堂”,排除A项;道教的主张是追求长生不死、得道成仙、济世救人、无为而治,排除C项;伊斯兰教主张穆斯林要信仰并顺从独一无二的主宰安拉及其意志,排除D项。故选B项。

9.A

【详解】依据所学知识可知,宋是南朝疆域最大的朝代。宋武帝、宋文帝在位的大约三十年的时间里,赋轻役稀,江南民殷国富社会比较安定。因此本题正确的选项是A。

10.C

【详解】根据所学可知,王莽是西汉外戚,他于公元9年篡位夺权,建立新朝,西汉灭亡,C项正确;秦朝建立者是秦王嬴政,排除A项;西汉建立者是刘邦,排除B项;东汉建立者是光武帝刘秀,排除D项。故选C项。

11.(1)王羲之

(2)张角

(3)王猛

(4)班超

【详解】(1)根据所学可知,东晋书法家王羲之将书法艺术提高到一个新阶段,由于在书法艺术上的杰出成就,被后人誉为“书圣”

(2)根据所学可知,黄巾起义是东汉末年爆发的农民起义,起义的领导人是创立太平道的张角,他经过精心策划,于184年发动了这场有组织、有准备的农民起义,因起义军头扎黄巾,史称“黄巾起义”。

(3)根据所学可知,前秦皇帝苻坚汉文化修养很高,他任用的汉人王猛为丞相,锐意改革。

【点睛】根据所学可知,西汉末年,匈奴重新控制西域,汉朝与西域往来中断。东汉明帝时,派兵出击匈奴,并派班超出使西域,西域各国重新与汉朝建立联系。

12.(1)西汉

(2)《史记》

(3)云冈石窟

(4)八王之乱

【详解】(1)根据所学可知,公元前202年,刘邦建立汉朝,定都长安,史称“西汉”;公元9年,西汉政权被外戚王莽篡夺,建立了新朝,西汉灭亡。因此,西汉是我国历史上跨公元前后的朝代。

(2)根据所学可知,西汉史学家司马迁所著的《史记》是我国第一部纪传体通史,开创了纪传体史书的先河。

(3)根据所学可知,南北朝时期,统治者为宣扬佛教,在山崖上开凿了许多石窟,最著名的是山西大同的云冈石窟和河南洛阳的龙门石窟。

(4)根据所学可知,西晋晋惠帝时爆发的“八王之乱”,历时十六年,给社会造成巨大灾害,加速了西晋灭亡,西晋从此衰落。

13.魏,洛阳;汉(蜀汉),成都;吴,建业。

【详解】根据所学可知,220年,曹丕建立魏国,定都洛阳;221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称“蜀汉”;229年,孙权称帝,吴国建立,定都建业。

14.巨鹿之战、官渡之战 赤壁之战 淝水之战

【详解】据所学知识可知,发生在公元前207年的巨鹿之战,项羽破釜沉舟,以少胜多,大败秦军主力;古代以少胜多的战役还有发生在公元200年的官渡之战,曹操以少胜多,大败袁绍,统一了北方;发生在公元208年的赤壁之战,孙刘联军以少胜多,大败曹操,奠定了三国鼎立的基础;发生在公元383年的肥水之战,东晋以少胜多,大败前秦,前秦统治瓦解,东晋在南方取得暂时的稳定,为经济发展提供了有利的条件。故答案为:巨鹿之战、官渡之战、赤壁之战、淝水之战

15.(1)时间:公元前138年和公元前119年。机构:西域都护;价值:标志着西域正式归属中央政府统辖(或新疆地区自古以来就是我国不可分割的一部分)。作用:促进了古代东西方之间的经济、文化交流。

(2)现实意义:有利于弘扬古丝绸之路和平友好、开放包容的精神,探索新形势下国际经济合作与发展的新模式;有利于在平等、包容、合作、共赢的基础上实现共同发展;有利于形成互利共赢的利益共同体和共同发展繁荣的命运共同体等。(言之有理即可)

【详解】(1)时间:根据地图和所学可知,公元前138年,汉武帝派张骞出使西域,联络大月氏夹击匈奴;公元前119年,汉武帝派张骞再出使西域,走访了乌孙等西域许多国家。

机构:根据所学可知,为加强对西域的经营,公元前60年,西汉设置西域都护,作为管理西域的最高长官;

价值:根据所学可知,西域都护是管理西域的最高长官,西域都护对西域进行有效管辖,西域都护的设置标志着西域正式归属中央政府统辖,管辖范围包括今天新疆及巴尔喀什池以东以南的广大地区,或证明新疆地区自古以来就是我国不可分割的一部分。

作用:根据材料“一条横贯欧亚大陆的通道上”“这条通道为古代东西方之间经济、文化交流作出了重要贡献。”可知,丝绸之路是东西方往来的大动脉,促进了中国同其他国家和地区的贸易与文化交流。

(2)现实意义:根据材料“就是要弘扬古丝绸之路和平友好、开放包容的精神,探索新形势下国际经济合作与发展的新模式。在平等、包容、合作、共赢的基础上续写共同发展的新篇章,最终形成互利共赢的利益共同体和共同发展繁荣的命运共同体。”,结合所学可知,中国大力推动“一带一路”有利于弘扬古丝绸之路和平友好、开放包容的精神,探索新形势下国际经济合作与发展的新模式;有利于在平等、包容、合作、共赢的基础实现共同发展,形成互利共赢的利益共同体和共同发展繁荣的命运共同体等,言之有理即可。

16.(1)黄河流域:半坡遗址;长江流域:河姆渡遗址。

(2)工具:铁制农具;耕作技术:牛耕;作用:促进了农业上的深耕细作;并为开发山林、扩大耕地创造了条件;促进了农业生产的发展(任1点)。

(3)措施:提倡以农为本,要求各级官吏关心农桑;减轻赋税与徭役,把田赋降到了三十税一;继续推行休养生息政策等。(任2点)

(4)现象:江南地区得到开发或江南耕地面积扩大,荒地被开垦出来;或人民的辛勤劳动,促进了农业的丰收;或农业和手工业发展。

(5)因素:生产工具的革新;人民的辛勤劳动;统治者重视;政府合理的政策。

【详解】(1)杰出代表:根据材料一中“在中国黄河、长江和淮河等流域兴起了原始农业”,结合所学知识可知,中国黄河流域的典型农耕代表是半坡原始居民,他们会种植粟;中国长江流域的典型农耕代表是河姆渡居民,他们会种植水稻。

(2)工具和技术:根据材料二的图片内容,结合所学知识可知,春秋后期出现了铁器和牛耕,这是春秋时期生产工具革新和耕作技术的进步。

作用:结合所学知识可知,铁器和牛耕的出现促进了农业上的深耕细作;扩大耕地创造了条件;促进了农业生产的发展。

(3)措施:根据材料三中“农,天下之本也。黄金珠玉,饥不可食,寒不可春秋穿有鼻环的牛尊战国铁口犁衣……令郡国务劝农桑”,结合所学知识可知,汉景帝时期,为了恢复农业生产,他提倡以农为本;要求各级官吏关心农桑;减轻赋税与徭役;推行休养生息政策等。

(4)历史现象:根据材料四中“江南为之国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥”可得出,材料四反映了江南地区得到开发或江南耕地面积扩大,荒地被开垦出来;人民的辛勤劳动,促进了农业的丰收;农业和手工业发展等现象。

(5)因素:根据上述材料,结合所学知识可知,农业的发展与生产工具的革新、人民的辛勤劳动、统治者重视、政府合理的政策等因素息息相关。

17.(1)“魏主”是北魏孝文帝。洛阳。

(2)学习汉语。鲜卑族。

(3)促进了民族交融,增强了北魏的实力,加速了北魏政权的封建化进程。

(4)中华文明是由中国境内各民族共同创造的;中华文明源远流长;中华文明丰富多彩;等等。(本题作答言之有理即可)

【详解】(1)根据材料一“兴自北土,徙居平城”,可知这是北魏孝文帝的迁都。结合课本所学,北魏建立后,定都平城。平城的位置偏北,不利于北魏对中原广大地区的统治,也不利于鲜卑族政权学习和接受汉族先进的文化。故“魏主”指(北魏)孝文帝;根据“崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原”可以知道,北魏孝文帝想把都城迁到洛阳。

(2)根据材料二中“欲断北语,一从正音”“见在朝廷之人,语言不听仍旧,若有故为,当加降黜,各宜深戒”,可知,这体现了“魏主”改革中的学习汉语的相关内容。结合课本所学,北魏孝文帝改革措施,学说汉话,规定在朝廷必须使用汉语,禁止使用鲜卑语。故“北语”是指鲜卑族自己的语言。

(3)依据课本所学,北魏孝文帝的改革,加速北方少数民族的封建化进程,丰富和发展了中原文化,促进北方的民族大融合, 增强了北魏的实力,加速了北魏政权的封建化进程。为南北统一创造了条件。

(4)依据材料和问题,魏孝文帝改革学习汉族先进文化,北魏文化和汉族融交流,促进了民族的融合和发展。由此得出:中华文明是由中国境内的各民族共同创造的,中华文明源远流长,中华文明丰富多彩等等。

18.(1)人物:秦始皇--嬴政;汉武帝--刘彻。

(2)人物及建议:主父偃“推恩”的建议

(3)措施:秦始皇;焚书坑儒;汉武帝:罢黜百家,独尊儒术。共同点:都是为了加强思想控制。

【详解】(1)人物:根据所学可知,“秦皇”指的是秦朝建立者秦王嬴政,他建立秦朝后,建立中央集权制度,自称“始皇帝”,史称“秦始皇”;“汉武”指的是西汉皇帝汉武帝刘彻。

(2)人物及建议:根据所学可知,针对诸侯王势力过大威胁中央集权统治的问题,汉武帝接受主父偃“推恩”的建议,颁布“推恩令”,下诏将诸侯王的封地再分封给其他子弟作侯国,使诸侯王的势力和封地越来越小。

(3)措施:根据所学可知,为巩固统一,秦始皇在思想文化上采取了“焚书坑儒”的措施;汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,将儒家学说立为正统思想。

共同点:“秦皇汉武”对儒家学说的做法都属于思想文化领域的专制措施,都是为了加强思想控制,达到巩固统治的目的。

19.(1)主要贡献:祖冲之:在世界上第一次把圆周率的数值精确到小数点后7位数字;贾思勰:编写《齐民要术》;蔡伦:改进造纸术。

(2)人物:孔子;;著作:《论语》

(3)水利工程:都江堰

(4)人物:张仲景

(5)启示:科技促进社会进步;科技创造财富,科技富民强国;我们要好好学习,勤于思考;传承文化经典;胸怀天下,造福于民等等。

【详解】(1)主要贡献:根据所学可知,祖冲之是南北朝时期的科学家,他在数学、天文历法、机械制造方面均有突重大成就,在数学领域,祖冲之运用三国时期数学家刘徽的方法,在世界上第一次把圆周率的数值精确到小数点后7位数字;贾思勰是北朝农学家,他整理古书农业知识,采集民间谚语,汲取农民生产经验,并在实践中丰富这些经验,编写成《齐民要术》;东汉宦官蔡伦总结前人造纸经验,改进造纸工艺,扩大了造纸原料,降低了造纸成本,提高了纸张的质量和产量。

(2)人物:根据所学可知,图四人物是春秋后期鲁国人,儒家学派创始人孔子;

著作:根据所学可知,孔子的思想被他的弟子整理成《论语》一书,成为儒家经典著作。

(3)水利工程:根据题干“2200多年来”可知,修建于公元前256年的都江堰是秦国蜀郡郡守李冰在岷江上修建的综合性水利工程。

(4)人物:根据题干“中医临床理论体系的开创者”“提倡预防疾病”可知,东汉名医张仲景在其著作《伤寒杂病论》中发展了“治未病”理论,提倡疾病预防,他是中医临床理论体系的开创者,为中医药学的发展作出巨大贡献。

(5)启示:从材料中的历史人物在科技、文化领域的贡献可知,科技促进社会进步;科技创造财富,科技富民强国;我们要好好学习,勤于思考;传承文化经典;胸怀天下,造福于民等等。

答案第6页,共7页

答案第7页,共7页

一、单项选择题(每小题1分,共10分)

1.西汉的建立者是()

A.汉武帝 B.汉文帝 C.汉景帝 D.汉高祖

2.中国封建社会的第一个治世是( )

A.百家争鸣 B.文景之治 C.光武中兴 D.三国鼎立

3.汉武帝统治期间,铸造的钱币是( )

A.交子 B.半两钱 C.五铢钱 D.贝壳

4.有一次,华佗给一个病人动手术,可病人因疼痛而无法配合,华佗该怎么办呢?( )

A.打晕他 B.给他打麻醉针

C.给他喝麻沸散 D.强行动手术

5.多次下令释放奴婢,减轻农民负担的皇帝是( )

A.汉高祖 B.汉武帝 C.光武帝 D.汉文帝

6.西晋和东晋的建立者分别是

A.司马懿和司马昭

B.司马昭和司马炎

C.司马炎和司马睿

D.司马懿和司马睿

7.三国时期,台湾的名称叫( )

A.基隆 B.台北 C.琉球 D.夷洲

8.提倡“众生平等、忍耐顺从”的宗教是( )

A.基督教 B.佛教 C.道教 D.伊斯兰教

9.在南朝的四个王朝中“疆域最大,经济比较繁荣,社会比较安定”的是( )

A.宋 B.齐

C.梁 D.陈

10.王莽篡位建立的王朝是( )

A.秦朝 B.西汉 C.新朝 D.东汉

二、组合列举题(共15分)

11.根据下列提示写出相对应的历史人物。

(1)“书圣”——

(2)黄巾起义的领导者——

(3)前秦皇帝苻坚任用的汉人丞相——

(4)东汉明帝派他出使西域——

12.请根据下列提示写出相对应的内容

(1)我国历史上跨公元前后的朝代——

(2)中国古代第一部纪传体通史——

(3)位于山西大同的著名石窟——

(4)加速西晋灭亡的事件是——

13.列举“三国鼎立”时的三国名称及都城。

14.列举出我国古代以少胜多的四个著名战役名称。

三、材料分析题(共20分)

15.阅读下列材料,回答问题。

材料一 图为张骞通西域路线图

材料二 西汉以来,在一条横贯欧亚大陆的通道上,五彩的丝绸、精美的瓷器和名贵的香料贸易络绎不绝。这条通道为古代东西方之间经济、文化交流作出了重要贡献。

材料三 中国提出并推动“一带一路”建设,就是要弘扬古丝绸之路和平友好、开放包容的精神,探索新形势下国际经济合作与发展的新模式。在平等、包容、合作、共赢的基础上续写共同发展的新篇章,最终形成互利共赢的利益共同体和共同发展繁荣的命运共同体。

(1)依据材料一、二和所学知识,请写出张骞两次出使西域的时间、西汉政府管理西域机构的名称及其历史价值。并依据材料指出这条“横贯欧亚大陆的通道”的作用。

(2)阅读材料三并结合所学知识,思考今天中国大力推动“一带一路”,有什么现实意义?

16.农业是人类衣食之源、生存之本,是一切生产的首要条件。中华民族自古就重视农业。阅读材料,结合所学知识,回答问题。

材料一 距今约9000—7000年,在中国黄河、长江和淮河等流域兴起了原始农业,原始农业由最初的“刀耕火种”,发展到用骨耜等翻土工具进行耕种,提高了农业生产水平。

——摘编自统编版七年级《中国历史》

材料二 春秋战国时期的两幅图

材料三 汉景帝说:“农,天下之本也。黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣……令郡国务劝农桑。”

材料四 江南为之国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……渔盐杞梓之利,充仞八方;丝锦布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(1)根据材料一,请分别说出在中国黄河和长江流域原始农业兴起的古代人类遗址的杰出代表。

(2)材料二反映的是春秋后期生产工具革新和耕作技术的进步,它们分别指的是什么?它们的出现对当时经济发展有何积极作用?

(3)据材料三,结合所学知识,说出汉景帝采取的哪些措施体现了其“农,天下之本”的思想?

(4)材料四反映了江南地区什么历史现象?

(5)根据上述材料,指出农业的发展与哪些因素息息相关?

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 魏主曰:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”

——《北史》

材料二 “今欲断诸北语,一从正音。其年三十以上,习性已久,容不可猝革。三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。各宜深戒!”

——《资治通鉴》

(1)材料一中提到的“魏主”指的是谁。他想把都城迁到哪儿

(2)材料二体现了“魏主”在哪一方面的改革?“北语”指哪一民族的语言?

(3)“魏主”进行的这次改革有何历史作用?

(4)通过对“魏主”改革的分析,谈谈你对中华文明的认识。

四、综合探究题(共15分)

18.“秦皇汉武”是中国历史上大一统的象征。请结合所学知识回答问题。

(1)“秦皇”“汉武”分别指的是谁?

(2)“汉武”在政治上采取了谁的什么建议来巩固大一统的局面?

(3)“秦皇汉武”对儒家学说分别采取了什么样的做法?这两种做法有什么共同之处?

19.中华文化博大精深,源远流长。读图并结合所学回答问题。

图一 祖冲之 图二 贾思勰 图三 蔡伦 图四

(1)图一、图二、图三中三位人物的主要贡献是什么?

(2)图四的人物是谁?他的思想被整理成哪部著作?

(3)2200多年来,一直发挥巨大作用,在世界水利史上绝无仅有的水利工程是什么?

(4)他是中医临床理论体系的开创者,提倡预防疾病。他是谁?

(5)通过对以上问题的探究给你的启示是什么?

试卷第4页,共4页

1.D

【详解】依据所学可知,公元前202年,刘邦建立汉朝,定都长安,历史上称为西汉,刘邦就是汉高祖,D项符合题意;ABC三项的皇帝出现在汉高祖之后,不是西汉的建立者,不符合题意;故选D。

2.B

【详解】根据所学可知,西汉文帝、景帝在位时,政治清明,经济发展,人民生活安定,国力有了很大增强,史称“文景之治”,这是中国封建社会第一个治世,B项正确;“百家争鸣”是战国时期出现的思想文化的繁荣局面,与“治世”不符,排除A项;“光武中兴”出现在东汉光武帝统治后期,是西汉“文景之治”后的治世局面,排除C项;三国鼎立局面国家处于分裂状态,不属于治世局面,排除D项。故选B项。

3.C

【详解】根据所学可知,汉武帝时,为了加强朝廷对社会经济的控制,把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱,C项正确;交子是北宋出现的纸币,排除A项;半两钱是秦国或秦统一全国后在全国通行的货币,排除B项;贝壳不属于铸造的钱币,是金属钱币出现前的一般等价物,排除D项。故选C项。

4.C

【详解】试题分析:本题主要考查的是秦汉的医学成就知识点。题干提供了关键信息“华佗”、“病人因疼痛而无法配合”,结合课本所学分析,东汉的华佗擅长外科手术,制成的全身麻醉剂“麻沸散”,让病人喝酒服下,失去知觉,然后再进行开刀等外科手术。所以,应给他喝麻沸散。故答案为C。

考点:新人教版七年级历史上册·统一国家的建立·昌盛的秦汉文化(一)

5.C

【详解】根据所学可知,汉高祖的休养生息政策中为稳定民心,鼓励人民致力于农业生产,采取轻徭薄赋的政策,减轻农民的负担和相应地减免徭役、兵役;汉武帝的为巩固统治采取了一系列的大一统措施,没有提干中的内容;东汉光武帝为巩固统治,采取了一系列稳定社会局面的措施,其中就包括多次下令释放女婢,减轻农民负担;汉文帝继续推行汉初的休养生息政策,包括进一步减轻赋税和徭役的措施;ABD均不符合题意,故选C。

点睛:分析选项中帝王的统治措施,对比题干做出选择。

6.C

【详解】依据所学知识可知,三国中国力最弱的蜀汉最先被魏国灭亡;266年,司马懿的孙子司马炎篡夺皇位取代魏国建立了晋朝,定都在洛阳,史称“西晋”。280年,西晋灭掉吴国,结束了分裂的局面,统一全国。317年,皇族司马睿重建晋朝,都城在建康,历史上称为“东晋”。故C符合题意。ABD不符合史实,故选C。

7.D

【详解】根据所学知识可知:中国最早的史书《尚书》中就有关于台湾的记载。当时将台湾的居民称为“岛夷”。三国时期,三国时吴国孙权于公元230年派遣将军卫温、诸葛直率领军队到过夷洲,就是今天的台湾。这是见于正史记载的大陆政府第一次经略台湾。D项正确;基隆是台湾省的省辖市,排除A项;台北是台湾省省会,排除B项;元朝时称台湾为琉球,排除C项。故选D项。

8.B

【详解】根据所学可知,佛教创立于公元前 6 世纪。创始人乔达摩·悉达多,后来被称为“释迦牟尼”。早期佛教反对第一等级婆罗门的特权,提出“众生平等”,不拒绝低种姓的人入教;同时,佛教宣扬“忍耐顺从”,得到国王和一些富人的支持。信仰佛教的民众日益增多,佛教一度成为印度最重要的宗教之一 ,因此提倡“众生平等、忍耐顺从”的宗教是佛教,B项正确;基督教教导人们忍受苦难,死后可以升入“天堂”,排除A项;道教的主张是追求长生不死、得道成仙、济世救人、无为而治,排除C项;伊斯兰教主张穆斯林要信仰并顺从独一无二的主宰安拉及其意志,排除D项。故选B项。

9.A

【详解】依据所学知识可知,宋是南朝疆域最大的朝代。宋武帝、宋文帝在位的大约三十年的时间里,赋轻役稀,江南民殷国富社会比较安定。因此本题正确的选项是A。

10.C

【详解】根据所学可知,王莽是西汉外戚,他于公元9年篡位夺权,建立新朝,西汉灭亡,C项正确;秦朝建立者是秦王嬴政,排除A项;西汉建立者是刘邦,排除B项;东汉建立者是光武帝刘秀,排除D项。故选C项。

11.(1)王羲之

(2)张角

(3)王猛

(4)班超

【详解】(1)根据所学可知,东晋书法家王羲之将书法艺术提高到一个新阶段,由于在书法艺术上的杰出成就,被后人誉为“书圣”

(2)根据所学可知,黄巾起义是东汉末年爆发的农民起义,起义的领导人是创立太平道的张角,他经过精心策划,于184年发动了这场有组织、有准备的农民起义,因起义军头扎黄巾,史称“黄巾起义”。

(3)根据所学可知,前秦皇帝苻坚汉文化修养很高,他任用的汉人王猛为丞相,锐意改革。

【点睛】根据所学可知,西汉末年,匈奴重新控制西域,汉朝与西域往来中断。东汉明帝时,派兵出击匈奴,并派班超出使西域,西域各国重新与汉朝建立联系。

12.(1)西汉

(2)《史记》

(3)云冈石窟

(4)八王之乱

【详解】(1)根据所学可知,公元前202年,刘邦建立汉朝,定都长安,史称“西汉”;公元9年,西汉政权被外戚王莽篡夺,建立了新朝,西汉灭亡。因此,西汉是我国历史上跨公元前后的朝代。

(2)根据所学可知,西汉史学家司马迁所著的《史记》是我国第一部纪传体通史,开创了纪传体史书的先河。

(3)根据所学可知,南北朝时期,统治者为宣扬佛教,在山崖上开凿了许多石窟,最著名的是山西大同的云冈石窟和河南洛阳的龙门石窟。

(4)根据所学可知,西晋晋惠帝时爆发的“八王之乱”,历时十六年,给社会造成巨大灾害,加速了西晋灭亡,西晋从此衰落。

13.魏,洛阳;汉(蜀汉),成都;吴,建业。

【详解】根据所学可知,220年,曹丕建立魏国,定都洛阳;221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称“蜀汉”;229年,孙权称帝,吴国建立,定都建业。

14.巨鹿之战、官渡之战 赤壁之战 淝水之战

【详解】据所学知识可知,发生在公元前207年的巨鹿之战,项羽破釜沉舟,以少胜多,大败秦军主力;古代以少胜多的战役还有发生在公元200年的官渡之战,曹操以少胜多,大败袁绍,统一了北方;发生在公元208年的赤壁之战,孙刘联军以少胜多,大败曹操,奠定了三国鼎立的基础;发生在公元383年的肥水之战,东晋以少胜多,大败前秦,前秦统治瓦解,东晋在南方取得暂时的稳定,为经济发展提供了有利的条件。故答案为:巨鹿之战、官渡之战、赤壁之战、淝水之战

15.(1)时间:公元前138年和公元前119年。机构:西域都护;价值:标志着西域正式归属中央政府统辖(或新疆地区自古以来就是我国不可分割的一部分)。作用:促进了古代东西方之间的经济、文化交流。

(2)现实意义:有利于弘扬古丝绸之路和平友好、开放包容的精神,探索新形势下国际经济合作与发展的新模式;有利于在平等、包容、合作、共赢的基础上实现共同发展;有利于形成互利共赢的利益共同体和共同发展繁荣的命运共同体等。(言之有理即可)

【详解】(1)时间:根据地图和所学可知,公元前138年,汉武帝派张骞出使西域,联络大月氏夹击匈奴;公元前119年,汉武帝派张骞再出使西域,走访了乌孙等西域许多国家。

机构:根据所学可知,为加强对西域的经营,公元前60年,西汉设置西域都护,作为管理西域的最高长官;

价值:根据所学可知,西域都护是管理西域的最高长官,西域都护对西域进行有效管辖,西域都护的设置标志着西域正式归属中央政府统辖,管辖范围包括今天新疆及巴尔喀什池以东以南的广大地区,或证明新疆地区自古以来就是我国不可分割的一部分。

作用:根据材料“一条横贯欧亚大陆的通道上”“这条通道为古代东西方之间经济、文化交流作出了重要贡献。”可知,丝绸之路是东西方往来的大动脉,促进了中国同其他国家和地区的贸易与文化交流。

(2)现实意义:根据材料“就是要弘扬古丝绸之路和平友好、开放包容的精神,探索新形势下国际经济合作与发展的新模式。在平等、包容、合作、共赢的基础上续写共同发展的新篇章,最终形成互利共赢的利益共同体和共同发展繁荣的命运共同体。”,结合所学可知,中国大力推动“一带一路”有利于弘扬古丝绸之路和平友好、开放包容的精神,探索新形势下国际经济合作与发展的新模式;有利于在平等、包容、合作、共赢的基础实现共同发展,形成互利共赢的利益共同体和共同发展繁荣的命运共同体等,言之有理即可。

16.(1)黄河流域:半坡遗址;长江流域:河姆渡遗址。

(2)工具:铁制农具;耕作技术:牛耕;作用:促进了农业上的深耕细作;并为开发山林、扩大耕地创造了条件;促进了农业生产的发展(任1点)。

(3)措施:提倡以农为本,要求各级官吏关心农桑;减轻赋税与徭役,把田赋降到了三十税一;继续推行休养生息政策等。(任2点)

(4)现象:江南地区得到开发或江南耕地面积扩大,荒地被开垦出来;或人民的辛勤劳动,促进了农业的丰收;或农业和手工业发展。

(5)因素:生产工具的革新;人民的辛勤劳动;统治者重视;政府合理的政策。

【详解】(1)杰出代表:根据材料一中“在中国黄河、长江和淮河等流域兴起了原始农业”,结合所学知识可知,中国黄河流域的典型农耕代表是半坡原始居民,他们会种植粟;中国长江流域的典型农耕代表是河姆渡居民,他们会种植水稻。

(2)工具和技术:根据材料二的图片内容,结合所学知识可知,春秋后期出现了铁器和牛耕,这是春秋时期生产工具革新和耕作技术的进步。

作用:结合所学知识可知,铁器和牛耕的出现促进了农业上的深耕细作;扩大耕地创造了条件;促进了农业生产的发展。

(3)措施:根据材料三中“农,天下之本也。黄金珠玉,饥不可食,寒不可春秋穿有鼻环的牛尊战国铁口犁衣……令郡国务劝农桑”,结合所学知识可知,汉景帝时期,为了恢复农业生产,他提倡以农为本;要求各级官吏关心农桑;减轻赋税与徭役;推行休养生息政策等。

(4)历史现象:根据材料四中“江南为之国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥”可得出,材料四反映了江南地区得到开发或江南耕地面积扩大,荒地被开垦出来;人民的辛勤劳动,促进了农业的丰收;农业和手工业发展等现象。

(5)因素:根据上述材料,结合所学知识可知,农业的发展与生产工具的革新、人民的辛勤劳动、统治者重视、政府合理的政策等因素息息相关。

17.(1)“魏主”是北魏孝文帝。洛阳。

(2)学习汉语。鲜卑族。

(3)促进了民族交融,增强了北魏的实力,加速了北魏政权的封建化进程。

(4)中华文明是由中国境内各民族共同创造的;中华文明源远流长;中华文明丰富多彩;等等。(本题作答言之有理即可)

【详解】(1)根据材料一“兴自北土,徙居平城”,可知这是北魏孝文帝的迁都。结合课本所学,北魏建立后,定都平城。平城的位置偏北,不利于北魏对中原广大地区的统治,也不利于鲜卑族政权学习和接受汉族先进的文化。故“魏主”指(北魏)孝文帝;根据“崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原”可以知道,北魏孝文帝想把都城迁到洛阳。

(2)根据材料二中“欲断北语,一从正音”“见在朝廷之人,语言不听仍旧,若有故为,当加降黜,各宜深戒”,可知,这体现了“魏主”改革中的学习汉语的相关内容。结合课本所学,北魏孝文帝改革措施,学说汉话,规定在朝廷必须使用汉语,禁止使用鲜卑语。故“北语”是指鲜卑族自己的语言。

(3)依据课本所学,北魏孝文帝的改革,加速北方少数民族的封建化进程,丰富和发展了中原文化,促进北方的民族大融合, 增强了北魏的实力,加速了北魏政权的封建化进程。为南北统一创造了条件。

(4)依据材料和问题,魏孝文帝改革学习汉族先进文化,北魏文化和汉族融交流,促进了民族的融合和发展。由此得出:中华文明是由中国境内的各民族共同创造的,中华文明源远流长,中华文明丰富多彩等等。

18.(1)人物:秦始皇--嬴政;汉武帝--刘彻。

(2)人物及建议:主父偃“推恩”的建议

(3)措施:秦始皇;焚书坑儒;汉武帝:罢黜百家,独尊儒术。共同点:都是为了加强思想控制。

【详解】(1)人物:根据所学可知,“秦皇”指的是秦朝建立者秦王嬴政,他建立秦朝后,建立中央集权制度,自称“始皇帝”,史称“秦始皇”;“汉武”指的是西汉皇帝汉武帝刘彻。

(2)人物及建议:根据所学可知,针对诸侯王势力过大威胁中央集权统治的问题,汉武帝接受主父偃“推恩”的建议,颁布“推恩令”,下诏将诸侯王的封地再分封给其他子弟作侯国,使诸侯王的势力和封地越来越小。

(3)措施:根据所学可知,为巩固统一,秦始皇在思想文化上采取了“焚书坑儒”的措施;汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,将儒家学说立为正统思想。

共同点:“秦皇汉武”对儒家学说的做法都属于思想文化领域的专制措施,都是为了加强思想控制,达到巩固统治的目的。

19.(1)主要贡献:祖冲之:在世界上第一次把圆周率的数值精确到小数点后7位数字;贾思勰:编写《齐民要术》;蔡伦:改进造纸术。

(2)人物:孔子;;著作:《论语》

(3)水利工程:都江堰

(4)人物:张仲景

(5)启示:科技促进社会进步;科技创造财富,科技富民强国;我们要好好学习,勤于思考;传承文化经典;胸怀天下,造福于民等等。

【详解】(1)主要贡献:根据所学可知,祖冲之是南北朝时期的科学家,他在数学、天文历法、机械制造方面均有突重大成就,在数学领域,祖冲之运用三国时期数学家刘徽的方法,在世界上第一次把圆周率的数值精确到小数点后7位数字;贾思勰是北朝农学家,他整理古书农业知识,采集民间谚语,汲取农民生产经验,并在实践中丰富这些经验,编写成《齐民要术》;东汉宦官蔡伦总结前人造纸经验,改进造纸工艺,扩大了造纸原料,降低了造纸成本,提高了纸张的质量和产量。

(2)人物:根据所学可知,图四人物是春秋后期鲁国人,儒家学派创始人孔子;

著作:根据所学可知,孔子的思想被他的弟子整理成《论语》一书,成为儒家经典著作。

(3)水利工程:根据题干“2200多年来”可知,修建于公元前256年的都江堰是秦国蜀郡郡守李冰在岷江上修建的综合性水利工程。

(4)人物:根据题干“中医临床理论体系的开创者”“提倡预防疾病”可知,东汉名医张仲景在其著作《伤寒杂病论》中发展了“治未病”理论,提倡疾病预防,他是中医临床理论体系的开创者,为中医药学的发展作出巨大贡献。

(5)启示:从材料中的历史人物在科技、文化领域的贡献可知,科技促进社会进步;科技创造财富,科技富民强国;我们要好好学习,勤于思考;传承文化经典;胸怀天下,造福于民等等。

答案第6页,共7页

答案第7页,共7页

同课章节目录