陕西省安康市汉滨区洪山镇九年制学校2023-2024学年七年级上学期期末历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 陕西省安康市汉滨区洪山镇九年制学校2023-2024学年七年级上学期期末历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-29 09:02:04 | ||

图片预览

文档简介

2023~2024学年度第一学期期末调研七年级历史试题

注意事项:

1.本试卷共4页,满分60分,时间60分钟,学生直接在试题上答卷;

2.答卷前将装订线内的项目填写清楚。

一、选择题(本大题共12小题,每小题2分,总计24分。每小题只有一个正确答案,请将正确答案前的字母填在题后的括号里)

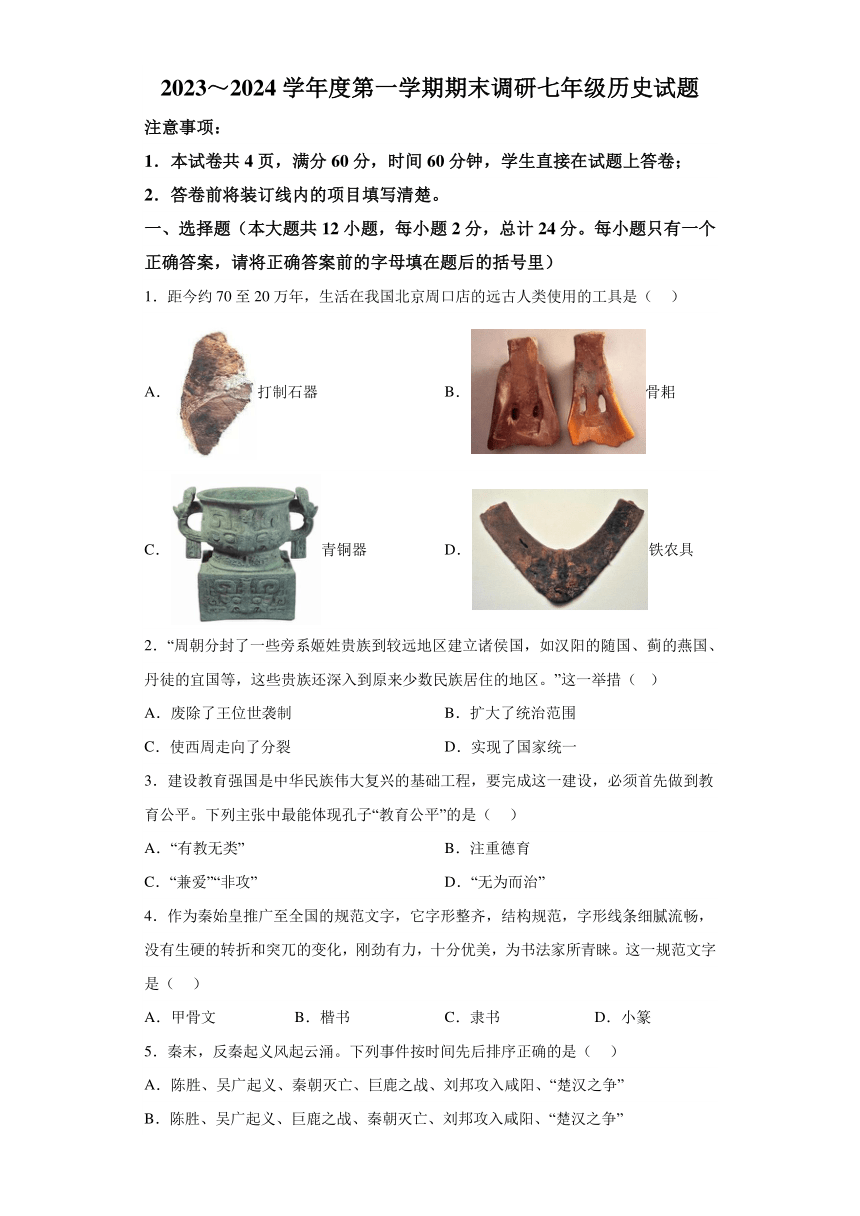

1.距今约70至20万年,生活在我国北京周口店的远古人类使用的工具是( )

A.打制石器 B.骨耜

C.青铜器 D.铁农具

2.“周朝分封了一些旁系姬姓贵族到较远地区建立诸侯国,如汉阳的随国、蓟的燕国、丹徒的宜国等,这些贵族还深入到原来少数民族居住的地区。”这一举措( )

A.废除了王位世袭制 B.扩大了统治范围

C.使西周走向了分裂 D.实现了国家统一

3.建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程,要完成这一建设,必须首先做到教育公平。下列主张中最能体现孔子“教育公平”的是( )

A.“有教无类” B.注重德育

C.“兼爱”“非攻” D.“无为而治”

4.作为秦始皇推广至全国的规范文字,它字形整齐,结构规范,字形线条细腻流畅,没有生硬的转折和突兀的变化,刚劲有力,十分优美,为书法家所青睐。这一规范文字是( )

A.甲骨文 B.楷书 C.隶书 D.小篆

5.秦末,反秦起义风起云涌。下列事件按时间先后排序正确的是( )

A.陈胜、吴广起义、秦朝灭亡、巨鹿之战、刘邦攻入咸阳、“楚汉之争”

B.陈胜、吴广起义、巨鹿之战、秦朝灭亡、刘邦攻入咸阳、“楚汉之争”

C.陈胜、吴广起义、巨鹿之战、刘邦攻人咸阳、秦朝灭亡、“楚汉之争”

D.陈胜、吴广起义、巨鹿之战、刘邦攻入咸阳、“楚汉之争”、秦朝灭亡

6.公元前157年,汉文帝去世,其临终遗诏,“死者天地之理”,不必过哀,不许厚葬,不许动用车马和陈列兵器,治丧期尽量缩短。汉文帝的这一举动,主要是为了倡导( )

A.勤俭治国 B.休养生息 C.惩处贪污 D.轻徭薄赋

7.《后汉书·皇后纪》记载:“东京皇统屡绝,权归女主,外立者四帝,临朝者六后”。这体现出当时(东汉后期)的政治特点是( )

A.地方豪强独霸一方 B.皇帝昏庸乱象丛生

C.太后临朝外戚干政 D.宦官受宠把持朝政

8.《送子天王图》(见下图)描绘了释迦牟尼(又称乔达摩·悉达多)降生的场景。释迦牟尼这一人物出自于( )

A.道教 B.佛教 C.基督教 D.伊斯兰教

9.整理表格是我们历史学习中常用的一种学习方法,下表反映的战役是( )

时间 公元208年

交战双方 曹操和孙刘联军

战役特点 以少胜多

战役结果 孙刘联军取得胜利

A.长平之战 B.淝水之战 C.官渡之战 D.赤壁之战

10.西晋结束了三国鼎立的局面,完成了全国统一,但它也是中国历史上短命王朝之一。下列对西晋短命而亡原因的叙述,正确的有( )

①晋惠帝昏庸无能

②大贵族、大地主在治国方略上缺乏雄才大略

③八王之乱推翻了西晋政权

④晋武帝大封同姓诸王,并派遣诸王据守州郡重镇

A.①③④ B.②③④ C.①②④ D.①②③

11.杜牧《润州二首》中说:“大抵南朝皆旷达,可怜东晋最风流。”“旷达”的南朝先后经历的朝代有( )

A.齐、楚、宋、梁 B.宋、齐、梁、陈

C.宋、魏、吴、齐 D.前秦、东晋、陈、梁

12.西安碑林的《集王圣教序碑》,传说由唐朝从民间征集书圣之字,集字成碑,成为后世学者临习的楷模。与此碑书法风格相同的是( )

A.王羲之《兰亭集序》 B.钟繇《宣示表》

C.顾恺之《洛神赋图》 D.魏碑《比丘道匠造像题记》

二、非选择题(本大题共3小题,总计36分)

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一:商鞅在各国改革风潮的影响下,立志在社会的改革中要有所作为。据史书记载,商鞅四次见秦王,让秦孝公从开始时的不一顾,到后来和商鞅“语数日而不厌”,成为商鞅改革的最坚定的支持者。虽然商鞅为改革付出了生命的代价,但可以说没有商鞅也就没有后来的大秦帝国。

——摘编自李清泉《商鞅改革的价值》

材料二:四世纪后期,我国东北地区鲜卑族的拓跋部强大起来,建立了北魏,定都平城(今山西大同)。平城位置偏北,交通闭塞,粮食供应困难;那里又是鲜卑族保守势力比较集中的地方,不利于改革。而洛阳是著名古都,且为中原政治、经济、文化中心,又是水利枢纽。

穿汉族服装的少数民族贵族

(1)根据材料一并结合所学知识,简述商鞅变法产生的影响,并指出商鞅变法中的军事措施。

(2)根据材料二文字,概括北魏孝文帝迁都的原因。材料二图片反映出孝文帝改革的哪一项措施?

(3)综合以上材料并结合所学知识,你认为商鞅和北魏孝文帝成功地推行改革的共同原因有哪些?

14.阅读下列材料,回答问题。

材料一:郡县制度的实行,使得政令在全国范围内通畅无阻,提高了行政效率,把全国划分为各级行政区域,且各级行政长官由皇帝任免,保障各级权力可以一统于皇帝本人。

——摘编自刘明辉(试论“一”政治思维对秦帝制初创之影响》

材料二:西汉政府在政治体制上,采取“郡”、“国”并存的折中办法。在规格和权力上,“封国”高于“郡县”。封国既有政治地位,也有经济实力和军事实力,欲望遂一天天提高,离心力逐日增加。

材料三:“大一统”思想虽然形成于先秦时期,但具体付诸实施则是秦汉时期,汉武帝将其用于指导构建“大一统”王朝的实践,实践的对象首先选择了改变与匈奴的关系……可以说,汉武帝构建“大一统”王朝的实践不仅奠定了多民族国家中国疆域形成的基础,也积极推动着多民族国家中国的发展和最终形成。

——摘编自李大龙《汉武帝“大一统”思想的形成及实践》

(1)根据材料一,简述实行郡县制度产生的历史影响。结合所学知识,指出秦朝郡的行政长官被称为什么?

(2)根据材料二,指出西汉王朝分封产生的问题。面对这一问题,汉武帝采取了哪一措施?

(3)结合所学知识,列举汉武帝时期在“改变与匈奴关系”方面的实践活动。根据材料三,简述汉武帝构建“大一统”王朝的意义。

15.阅读下列材料,回答问题。

材料一:

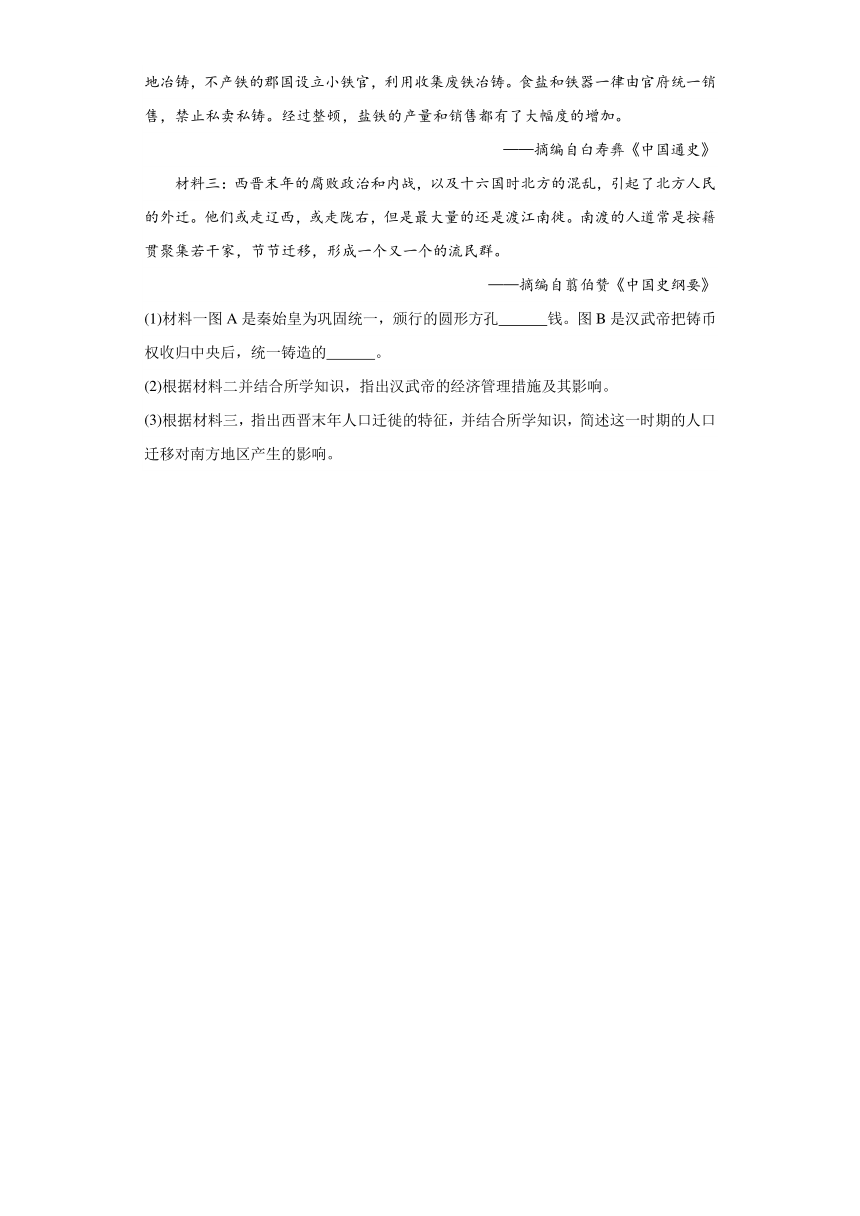

图A 图B

材料二:公元前117年,汉武帝规定,招募盐户煮盐,资用自理,由官府供给煮盐用盆,煮成后,由官府按所值给价。至于铁器的生产,则规定在产铁地区设立铁官,就地冶铸,不产铁的郡国设立小铁官,利用收集废铁冶铸。食盐和铁器一律由官府统一销售,禁止私卖私铸。经过整顿,盐铁的产量和销售都有了大幅度的增加。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料三:西晋末年的腐败政治和内战,以及十六国时北方的混乱,引起了北方人民的外迁。他们或走辽西,或走陇右,但是最大量的还是渡江南徙。南渡的人道常是按籍贯聚集若干家,节节迁移,形成一个又一个的流民群。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》

(1)材料一图A是秦始皇为巩固统一,颁行的圆形方孔 钱。图B是汉武帝把铸币权收归中央后,统一铸造的 。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出汉武帝的经济管理措施及其影响。

(3)根据材料三,指出西晋末年人口迁徙的特征,并结合所学知识,简述这一时期的人口迁移对南方地区产生的影响。

试卷第4页,共5页

1.A

【详解】结合所学知识可知,距今约70-20万年生活在北京周口店龙骨山的北京人,学会使用和长期保存火种,使用天然火,使用打制石器,属于旧石器时代。A项正确;生活在距今约7000年浙江省余姚市(长江流域)的河姆渡原始居民,使用磨制石器、骨器、用耒耜耕地,人类已进入新石器时代,排除B项;原始社会后期出现了青铜器,商朝以后青铜器数量增多,排除C项;春秋时期出现了铁制农具,排除D项。故选A项。

2.B

【详解】根据题干“贵族还深入到原来少数民族居住的地区”和所学知识可知,材料反映的是西周的分封制,西周实行分封制,把一些贵族分封到边远地区,扩大了西周的统治范围,B项正确;材料体现的是扩大了统治范围,无法体现废除了王位世袭制,排除A项;材料体现的是扩大了统治范围,无法体现使西周走向了分裂,排除C项;实现国家统一的是秦始皇扫灭六国,排除D项。故选B项。

3.A

【详解】根据所学可知,孔子主张有教无类,指不分贵贱贤愚,对各类人都可以进行教育,体现了教育公平,A项正确;注重德育指的是在教学中不光教授知识,还注重道德教育,排除B项;“兼爱”“非攻”是墨家的主张,体现的并不是教育思想,排除C项;“无为而治”是道家的主张,体现的并不是教育思想,排除D项。故选A项。

4.D

【详解】根据材料“作为秦始皇推广至全国的规范文字,它字形整齐,结构规范,字形线条细腻流畅,没有生硬的转折和突兀的变化,刚劲有力,十分优美,为书法家所青睐”结合所学知识可知,为了巩固国家的统一,秦始皇任命丞相李斯制定笔画规整的文字小篆作为全国推广的标准文字,因此材料所述的文字应是小篆,D项正确;甲骨文是商朝的文字,不符合题意,排除A项;隶书和楷书不是秦始皇推广的文字,排除B、C项。故选D项。

5.C

【详解】根据所学可知,公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡起义;公元前207年,项羽在巨鹿之战中全歼秦军主力,之后,刘邦攻入咸阳、秦朝灭亡,秦朝灭亡后,刘邦项羽为争夺帝位展开战争,史称“楚汉之争”,C项正确;秦朝灭亡是在刘邦攻入秦朝都城咸阳后,排除AB项;“楚汉之争”是在秦朝灭亡后,排除D项。故选C项。

6.A

【详解】根据题干和所学知识可知,汉朝初年,百废待兴,汉朝统治者实行“休养生息”政策,汉文帝去世时不许厚葬和缩减开支,为的就是勤俭治国,不增加人民负担,A项正确;休养生息是指大动乱、大变革之后所采取的减轻人民负担,恢复生产,安定社会秩序的措施,排除B项;题干材料没有涉及惩处贪污,排除C项;题干材料未涉及赋税,轻徭薄赋与题干信息不符,排除D项。故选A项。

7.C

【详解】根据题干“东京皇统屡绝,权归女主,外立者四帝,临朝者六后”和所学知识可知,东汉中期以后,政治统治的突出特点是外戚、宦官专权。东汉中期以后,由于继位的皇帝大多年幼,不能主政,形成了外戚与宦官交替专权的局面,这种恶性循环最终动摇了东汉的统治,东汉王朝走向了衰亡。题干反映的正是太后临朝外戚干政,C项正确;“地方豪强独霸一方”的说法与题干“‘权归女主,外立者四帝,临朝者六后’”不符,排除A项;东汉后期皇帝大多年幼,皇帝昏庸与材料无关,且与题干“‘东京皇统屡绝’”不符,排除B项;材料没有涉及宦官把持朝政的问题,排除D项。故选C项。

8.B

【详解】根据题干信息“《天王送子图》描绘了释迦牟尼降生的场景”结合所学知识可知,公元前6世纪古印度的乔达摩 悉达多(释迦牟尼)创立佛教,宣扬“众生平等”反对婆罗门的特权地位,西汉末年佛教传入中国。可知这幅图描述的故事出自佛教,B项正确;道教是产生于中国的宗教,以东汉末年张道陵为创立者,是以长生不老之道作为最高信仰,与题干信息“《天王送子图》描绘了释迦牟尼降生的场景”没有联系,排除A项;1世纪时产生于巴勒斯坦一带的基督教,创始人是耶稣,他教导人们忍受苦难,死后可以升入“天堂”,与题干信息“《天王送子图》描绘了释迦牟尼降生的场景”没有联系,排除C项;7世纪时,穆罕默德在阿拉伯半岛的麦加创立了伊斯兰教,与题干信息“《天王送子图》描绘了释迦牟尼降生的场景”没有联系,排除D项。故选B项。

9.D

【详解】根据题干“208年”“曹操和孙刘联军”“以少胜多”“孙刘联军取得胜利”和所学知识可知,公元208年,曹操和孙刘联军在赤壁交战,孙刘联军以少胜多,取得了胜利,所以反映的战役应是赤壁之战,D项正确;长平之战是战国时期秦国与赵国发生的战略决战,排除A项;淝水之战,发生于公元383年,是东晋十六国时期北方的统一政权前秦向南方东晋发起的侵略吞并的一系列战役中的决定性战役,排除B项;官渡之战爆发在公元200年,是东汉末年军阀混战中,曹操与袁绍争夺中原地区的关键性一仗,排除C项。故选D项。

10.C

【详解】根据题干和所学知识可知,西晋初年,晋武帝大封同姓诸王。后来晋武帝又陆续派遣诸王据守州郡重镇。这些出镇的宗室诸王,既手握重兵,又掌管民事,势力日日益强大,④符合题意。晋惠帝昏庸无能,西晋时期的大地主、大贵族无不以豪华奢侈为荣,统治集团迅速腐朽,①符合题意。西汉初年,西晋制定了一系列优待大贵族、大地主的一些措施,当时很多大贵族、大地主在治国方略上缺乏雄才大略,②符合题意。晋惠帝无力治理国家,为争夺皇位,皇族内部爆发了“八王之乱”。八王之乱历时16年,西晋从此衰落,综上所述①②④符合题意,C项正确;316年匈奴人的一支武装灭亡了西晋,③不符合题意,排除ABD项。故选C项。

11.B

【详解】根据题干材料“大抵南朝皆旷达,可怜东晋最风流。”和所学可知,东晋政权结束后,南方先后经历了宋、齐、梁、陈四个朝代,总称为“南朝”,B项正确;ACD项都不对,排除ACD项。故选B项。

12.A

【详解】根据所学和材料可知,《集王圣教序碑》的书法是集书圣王羲之的王体行书而成的,《兰亭序》是王羲之的行书作品,两者书法风格相同,A项正确;钟繇《宣示表》是楷书,不符合题意,排除B项;顾恺之《洛神赋图》是东晋顾恺之的画作,不符合题意,排除C项;魏碑《比丘道匠造像题记》是北魏孝文帝时期的碑刻,与题意不符,排除D项。故选A项。

13.(1)影响:使秦国的国力大为增强,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

措施:奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。

(2)原因:旧都经济落后,粮食供应困难;旧都偏居塞上,经略中原困难;旧都保守势力强大,阻挠改革;洛阳区位优越,是汉族政治、经济、文化的中心。

措施:以汉服代替鲜卑服。

(3)共同原因:商鞅和北魏孝文帝顺应历史发展的趋势;改革的措施符合当时的实际情况,行之有效;改革者都有远见卓识和坚定的政治魄力等。

【详解】(1)影响:根据材料一“虽然商鞅为改革付出了生命的代价,但可以说没有商鞅也就没有后来的大秦帝国。”和所学可知,商鞅变法使秦国的国力大为增强,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。措施:结合所学知识可知,商鞅变法中的军事措施是奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。

(2)原因:根据材料一“平城位置偏北,交通闭塞,粮食供应困难;那里又是鲜卑族保守势力比较集中的地方,不利于改革。”可知,北魏孝文帝迁都的原因是旧都经济落后,粮食供应困难;旧都偏居塞上,经略中原困难;旧都保守势力强大,阻挠改革;根据材料一“而洛阳是著名古都,且为中原政治、经济、文化中心,又是水利枢组。”可知,北魏孝文帝迁都的原因是洛阳区位优越,是汉族政治、经济、文化的中心。措施:根据材料二图片“穿汉族服装的少数民族贵族”和所学可知,图片反映出孝文帝改革的措施是以汉服代替鲜卑服。

(3)共同原因:综合以上材料并结合所学知识可知,商鞅和北魏孝文帝成功地推行改革的共同原因有商鞅和北魏孝文帝顺应历史发展的趋势;改革的措施符合当时的实际情况,行之有效;改革者都有远见卓识和坚定的政治魄力等。

14.(1)历史影响:提高了行政效率;保障了皇帝对于地方权力的控制。行政长官:郡守。

(2)问题:封国权力过大,地方离心力日益提高,逐渐威胁中央。措施:实行“推恩令”。

(3)实践活动:汉武帝派卫青、霍去病北击匈奴;为配合对匈奴的战争,派张骞两次出使西域,开辟了中西交通的道路。

意义:奠定了中国多民族国家疆域形成的基础;推动了统一多民族封建国家的发展和形成。

【详解】(1)历史影响:根据材料“郡县制度的实行,使得政令在全国范围内通畅无阻,提高了行政效率”可得出提高了行政效率;根据材料“把全国划分为各级行政区域,且各级行政长官由皇帝任免,保障各级权力可以一统于皇帝本人”可得出保障了皇帝对于地方权力的控制。

行政长官:根据所学知识可知,秦统一全国后,在全国范围内推行郡县制,郡县长官是郡守,由皇帝直接任免。

(2)问题:根据材料“封国既有政治地位,也有经济实力和军事实力,欲望遂一天天提高,离心力逐日增加”结合所学知识可知,分封制下,诸侯国的独立性较大,封国权力过大,地方离心力日益提高,逐渐威胁中央。

措施:根据所学知识可知,汉武帝时期,为加强专制主义中央集权体制而采取了一系列措施,为削弱地方诸侯势力,汉武帝采取了“推恩令”的举措,以加强中央对地方诸侯的控制。

(3)活动:根据材料“实践的对象首先选择了改变与匈奴的关系”结合所学知识可知,汉武帝任用卫青、霍去病为将,经过三次较大规模的战争,控制了阴山以南和河西走廊的大片区域;为配合对匈奴的战争,汉武帝派遣张骞两次出使西域,开辟了中西交通道路,大大促进了西域与中原的政治、经济、文化联系。

意义:根据材料“汉武帝构建‘大一统’王朝的实践不仅奠定了多民族国家中国疆域形成的基础”可得出奠定了中国多民族国家疆域形成的基础;根据材料“也积极推动着多民族国家中国的发展和最终形成”可得出推动了统一多民族封建国家的发展和形成。

15.(1) 半两 五铢钱

(2)措施:实行盐铁官营、专卖。影响:盐铁的产量和销售都有了大幅度的增加,增加了政府收入;为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础。(答出任意一点即可)

(3)特征:外迁的主要方向是向南迁徙;迁徙中通常是按籍贯聚集,节节迁移,形成固定群体。(答出任意一点即可)

影响:南迁的流民给江南地区输送了大量的劳动力;南迁北民带来了中原先进的生产工具和生产技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发。(答出任意一点即可)

【详解】(1)填空:根据材料一和所学可知,图A是秦始皇为巩固统一,颁行的圆形方孔半两钱。图B是汉武帝把铸币权收归中央后,统一铸造的五铢钱。

(2)措施:根据材料二“公元前117年,汉武帝规定,招募盐户煮盐,资用自理,由官府供给煮盐用盆,煮成后,由官府按所值给价。至于铁器的生产,则规定在产铁地区设立铁官,就地冶铸,不产铁的郡国设立小铁官,利用收集废铁冶铸。”和所学可知,汉武帝把盐铁经营权收归中央,实行盐铁官营、专卖。影响:根据材料二“食盐和铁器一律由官府统一销售,禁止私卖私铸。经过整顿,盐铁的产量和销售都有了大幅度的增加。”和所学可知,汉武帝的经济管理措施,使盐铁的产量和销售都有了大幅度的增加,增加了政府收入;为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础。

(3)特征:根据材料三“他们或走辽西,或走陇右,但是最大量的还是渡江南徙。南渡的人道常是按籍贯聚集若干家,节节迁移,形成一个又一个的流民群。”和所学可知,西晋末年人口迁徙的主要方向是向南迁徙;迁徙中通常是按籍贯聚集,节节迁移,形成固定群体。影响:结合所学知识可知,南迁的流民给江南地区输送了大量的劳动力;南迁人民带来了中原先进的生产工具和生产技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发。

答案第4页,共5页

答案第5页,共5页

注意事项:

1.本试卷共4页,满分60分,时间60分钟,学生直接在试题上答卷;

2.答卷前将装订线内的项目填写清楚。

一、选择题(本大题共12小题,每小题2分,总计24分。每小题只有一个正确答案,请将正确答案前的字母填在题后的括号里)

1.距今约70至20万年,生活在我国北京周口店的远古人类使用的工具是( )

A.打制石器 B.骨耜

C.青铜器 D.铁农具

2.“周朝分封了一些旁系姬姓贵族到较远地区建立诸侯国,如汉阳的随国、蓟的燕国、丹徒的宜国等,这些贵族还深入到原来少数民族居住的地区。”这一举措( )

A.废除了王位世袭制 B.扩大了统治范围

C.使西周走向了分裂 D.实现了国家统一

3.建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程,要完成这一建设,必须首先做到教育公平。下列主张中最能体现孔子“教育公平”的是( )

A.“有教无类” B.注重德育

C.“兼爱”“非攻” D.“无为而治”

4.作为秦始皇推广至全国的规范文字,它字形整齐,结构规范,字形线条细腻流畅,没有生硬的转折和突兀的变化,刚劲有力,十分优美,为书法家所青睐。这一规范文字是( )

A.甲骨文 B.楷书 C.隶书 D.小篆

5.秦末,反秦起义风起云涌。下列事件按时间先后排序正确的是( )

A.陈胜、吴广起义、秦朝灭亡、巨鹿之战、刘邦攻入咸阳、“楚汉之争”

B.陈胜、吴广起义、巨鹿之战、秦朝灭亡、刘邦攻入咸阳、“楚汉之争”

C.陈胜、吴广起义、巨鹿之战、刘邦攻人咸阳、秦朝灭亡、“楚汉之争”

D.陈胜、吴广起义、巨鹿之战、刘邦攻入咸阳、“楚汉之争”、秦朝灭亡

6.公元前157年,汉文帝去世,其临终遗诏,“死者天地之理”,不必过哀,不许厚葬,不许动用车马和陈列兵器,治丧期尽量缩短。汉文帝的这一举动,主要是为了倡导( )

A.勤俭治国 B.休养生息 C.惩处贪污 D.轻徭薄赋

7.《后汉书·皇后纪》记载:“东京皇统屡绝,权归女主,外立者四帝,临朝者六后”。这体现出当时(东汉后期)的政治特点是( )

A.地方豪强独霸一方 B.皇帝昏庸乱象丛生

C.太后临朝外戚干政 D.宦官受宠把持朝政

8.《送子天王图》(见下图)描绘了释迦牟尼(又称乔达摩·悉达多)降生的场景。释迦牟尼这一人物出自于( )

A.道教 B.佛教 C.基督教 D.伊斯兰教

9.整理表格是我们历史学习中常用的一种学习方法,下表反映的战役是( )

时间 公元208年

交战双方 曹操和孙刘联军

战役特点 以少胜多

战役结果 孙刘联军取得胜利

A.长平之战 B.淝水之战 C.官渡之战 D.赤壁之战

10.西晋结束了三国鼎立的局面,完成了全国统一,但它也是中国历史上短命王朝之一。下列对西晋短命而亡原因的叙述,正确的有( )

①晋惠帝昏庸无能

②大贵族、大地主在治国方略上缺乏雄才大略

③八王之乱推翻了西晋政权

④晋武帝大封同姓诸王,并派遣诸王据守州郡重镇

A.①③④ B.②③④ C.①②④ D.①②③

11.杜牧《润州二首》中说:“大抵南朝皆旷达,可怜东晋最风流。”“旷达”的南朝先后经历的朝代有( )

A.齐、楚、宋、梁 B.宋、齐、梁、陈

C.宋、魏、吴、齐 D.前秦、东晋、陈、梁

12.西安碑林的《集王圣教序碑》,传说由唐朝从民间征集书圣之字,集字成碑,成为后世学者临习的楷模。与此碑书法风格相同的是( )

A.王羲之《兰亭集序》 B.钟繇《宣示表》

C.顾恺之《洛神赋图》 D.魏碑《比丘道匠造像题记》

二、非选择题(本大题共3小题,总计36分)

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一:商鞅在各国改革风潮的影响下,立志在社会的改革中要有所作为。据史书记载,商鞅四次见秦王,让秦孝公从开始时的不一顾,到后来和商鞅“语数日而不厌”,成为商鞅改革的最坚定的支持者。虽然商鞅为改革付出了生命的代价,但可以说没有商鞅也就没有后来的大秦帝国。

——摘编自李清泉《商鞅改革的价值》

材料二:四世纪后期,我国东北地区鲜卑族的拓跋部强大起来,建立了北魏,定都平城(今山西大同)。平城位置偏北,交通闭塞,粮食供应困难;那里又是鲜卑族保守势力比较集中的地方,不利于改革。而洛阳是著名古都,且为中原政治、经济、文化中心,又是水利枢纽。

穿汉族服装的少数民族贵族

(1)根据材料一并结合所学知识,简述商鞅变法产生的影响,并指出商鞅变法中的军事措施。

(2)根据材料二文字,概括北魏孝文帝迁都的原因。材料二图片反映出孝文帝改革的哪一项措施?

(3)综合以上材料并结合所学知识,你认为商鞅和北魏孝文帝成功地推行改革的共同原因有哪些?

14.阅读下列材料,回答问题。

材料一:郡县制度的实行,使得政令在全国范围内通畅无阻,提高了行政效率,把全国划分为各级行政区域,且各级行政长官由皇帝任免,保障各级权力可以一统于皇帝本人。

——摘编自刘明辉(试论“一”政治思维对秦帝制初创之影响》

材料二:西汉政府在政治体制上,采取“郡”、“国”并存的折中办法。在规格和权力上,“封国”高于“郡县”。封国既有政治地位,也有经济实力和军事实力,欲望遂一天天提高,离心力逐日增加。

材料三:“大一统”思想虽然形成于先秦时期,但具体付诸实施则是秦汉时期,汉武帝将其用于指导构建“大一统”王朝的实践,实践的对象首先选择了改变与匈奴的关系……可以说,汉武帝构建“大一统”王朝的实践不仅奠定了多民族国家中国疆域形成的基础,也积极推动着多民族国家中国的发展和最终形成。

——摘编自李大龙《汉武帝“大一统”思想的形成及实践》

(1)根据材料一,简述实行郡县制度产生的历史影响。结合所学知识,指出秦朝郡的行政长官被称为什么?

(2)根据材料二,指出西汉王朝分封产生的问题。面对这一问题,汉武帝采取了哪一措施?

(3)结合所学知识,列举汉武帝时期在“改变与匈奴关系”方面的实践活动。根据材料三,简述汉武帝构建“大一统”王朝的意义。

15.阅读下列材料,回答问题。

材料一:

图A 图B

材料二:公元前117年,汉武帝规定,招募盐户煮盐,资用自理,由官府供给煮盐用盆,煮成后,由官府按所值给价。至于铁器的生产,则规定在产铁地区设立铁官,就地冶铸,不产铁的郡国设立小铁官,利用收集废铁冶铸。食盐和铁器一律由官府统一销售,禁止私卖私铸。经过整顿,盐铁的产量和销售都有了大幅度的增加。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料三:西晋末年的腐败政治和内战,以及十六国时北方的混乱,引起了北方人民的外迁。他们或走辽西,或走陇右,但是最大量的还是渡江南徙。南渡的人道常是按籍贯聚集若干家,节节迁移,形成一个又一个的流民群。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》

(1)材料一图A是秦始皇为巩固统一,颁行的圆形方孔 钱。图B是汉武帝把铸币权收归中央后,统一铸造的 。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出汉武帝的经济管理措施及其影响。

(3)根据材料三,指出西晋末年人口迁徙的特征,并结合所学知识,简述这一时期的人口迁移对南方地区产生的影响。

试卷第4页,共5页

1.A

【详解】结合所学知识可知,距今约70-20万年生活在北京周口店龙骨山的北京人,学会使用和长期保存火种,使用天然火,使用打制石器,属于旧石器时代。A项正确;生活在距今约7000年浙江省余姚市(长江流域)的河姆渡原始居民,使用磨制石器、骨器、用耒耜耕地,人类已进入新石器时代,排除B项;原始社会后期出现了青铜器,商朝以后青铜器数量增多,排除C项;春秋时期出现了铁制农具,排除D项。故选A项。

2.B

【详解】根据题干“贵族还深入到原来少数民族居住的地区”和所学知识可知,材料反映的是西周的分封制,西周实行分封制,把一些贵族分封到边远地区,扩大了西周的统治范围,B项正确;材料体现的是扩大了统治范围,无法体现废除了王位世袭制,排除A项;材料体现的是扩大了统治范围,无法体现使西周走向了分裂,排除C项;实现国家统一的是秦始皇扫灭六国,排除D项。故选B项。

3.A

【详解】根据所学可知,孔子主张有教无类,指不分贵贱贤愚,对各类人都可以进行教育,体现了教育公平,A项正确;注重德育指的是在教学中不光教授知识,还注重道德教育,排除B项;“兼爱”“非攻”是墨家的主张,体现的并不是教育思想,排除C项;“无为而治”是道家的主张,体现的并不是教育思想,排除D项。故选A项。

4.D

【详解】根据材料“作为秦始皇推广至全国的规范文字,它字形整齐,结构规范,字形线条细腻流畅,没有生硬的转折和突兀的变化,刚劲有力,十分优美,为书法家所青睐”结合所学知识可知,为了巩固国家的统一,秦始皇任命丞相李斯制定笔画规整的文字小篆作为全国推广的标准文字,因此材料所述的文字应是小篆,D项正确;甲骨文是商朝的文字,不符合题意,排除A项;隶书和楷书不是秦始皇推广的文字,排除B、C项。故选D项。

5.C

【详解】根据所学可知,公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡起义;公元前207年,项羽在巨鹿之战中全歼秦军主力,之后,刘邦攻入咸阳、秦朝灭亡,秦朝灭亡后,刘邦项羽为争夺帝位展开战争,史称“楚汉之争”,C项正确;秦朝灭亡是在刘邦攻入秦朝都城咸阳后,排除AB项;“楚汉之争”是在秦朝灭亡后,排除D项。故选C项。

6.A

【详解】根据题干和所学知识可知,汉朝初年,百废待兴,汉朝统治者实行“休养生息”政策,汉文帝去世时不许厚葬和缩减开支,为的就是勤俭治国,不增加人民负担,A项正确;休养生息是指大动乱、大变革之后所采取的减轻人民负担,恢复生产,安定社会秩序的措施,排除B项;题干材料没有涉及惩处贪污,排除C项;题干材料未涉及赋税,轻徭薄赋与题干信息不符,排除D项。故选A项。

7.C

【详解】根据题干“东京皇统屡绝,权归女主,外立者四帝,临朝者六后”和所学知识可知,东汉中期以后,政治统治的突出特点是外戚、宦官专权。东汉中期以后,由于继位的皇帝大多年幼,不能主政,形成了外戚与宦官交替专权的局面,这种恶性循环最终动摇了东汉的统治,东汉王朝走向了衰亡。题干反映的正是太后临朝外戚干政,C项正确;“地方豪强独霸一方”的说法与题干“‘权归女主,外立者四帝,临朝者六后’”不符,排除A项;东汉后期皇帝大多年幼,皇帝昏庸与材料无关,且与题干“‘东京皇统屡绝’”不符,排除B项;材料没有涉及宦官把持朝政的问题,排除D项。故选C项。

8.B

【详解】根据题干信息“《天王送子图》描绘了释迦牟尼降生的场景”结合所学知识可知,公元前6世纪古印度的乔达摩 悉达多(释迦牟尼)创立佛教,宣扬“众生平等”反对婆罗门的特权地位,西汉末年佛教传入中国。可知这幅图描述的故事出自佛教,B项正确;道教是产生于中国的宗教,以东汉末年张道陵为创立者,是以长生不老之道作为最高信仰,与题干信息“《天王送子图》描绘了释迦牟尼降生的场景”没有联系,排除A项;1世纪时产生于巴勒斯坦一带的基督教,创始人是耶稣,他教导人们忍受苦难,死后可以升入“天堂”,与题干信息“《天王送子图》描绘了释迦牟尼降生的场景”没有联系,排除C项;7世纪时,穆罕默德在阿拉伯半岛的麦加创立了伊斯兰教,与题干信息“《天王送子图》描绘了释迦牟尼降生的场景”没有联系,排除D项。故选B项。

9.D

【详解】根据题干“208年”“曹操和孙刘联军”“以少胜多”“孙刘联军取得胜利”和所学知识可知,公元208年,曹操和孙刘联军在赤壁交战,孙刘联军以少胜多,取得了胜利,所以反映的战役应是赤壁之战,D项正确;长平之战是战国时期秦国与赵国发生的战略决战,排除A项;淝水之战,发生于公元383年,是东晋十六国时期北方的统一政权前秦向南方东晋发起的侵略吞并的一系列战役中的决定性战役,排除B项;官渡之战爆发在公元200年,是东汉末年军阀混战中,曹操与袁绍争夺中原地区的关键性一仗,排除C项。故选D项。

10.C

【详解】根据题干和所学知识可知,西晋初年,晋武帝大封同姓诸王。后来晋武帝又陆续派遣诸王据守州郡重镇。这些出镇的宗室诸王,既手握重兵,又掌管民事,势力日日益强大,④符合题意。晋惠帝昏庸无能,西晋时期的大地主、大贵族无不以豪华奢侈为荣,统治集团迅速腐朽,①符合题意。西汉初年,西晋制定了一系列优待大贵族、大地主的一些措施,当时很多大贵族、大地主在治国方略上缺乏雄才大略,②符合题意。晋惠帝无力治理国家,为争夺皇位,皇族内部爆发了“八王之乱”。八王之乱历时16年,西晋从此衰落,综上所述①②④符合题意,C项正确;316年匈奴人的一支武装灭亡了西晋,③不符合题意,排除ABD项。故选C项。

11.B

【详解】根据题干材料“大抵南朝皆旷达,可怜东晋最风流。”和所学可知,东晋政权结束后,南方先后经历了宋、齐、梁、陈四个朝代,总称为“南朝”,B项正确;ACD项都不对,排除ACD项。故选B项。

12.A

【详解】根据所学和材料可知,《集王圣教序碑》的书法是集书圣王羲之的王体行书而成的,《兰亭序》是王羲之的行书作品,两者书法风格相同,A项正确;钟繇《宣示表》是楷书,不符合题意,排除B项;顾恺之《洛神赋图》是东晋顾恺之的画作,不符合题意,排除C项;魏碑《比丘道匠造像题记》是北魏孝文帝时期的碑刻,与题意不符,排除D项。故选A项。

13.(1)影响:使秦国的国力大为增强,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

措施:奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。

(2)原因:旧都经济落后,粮食供应困难;旧都偏居塞上,经略中原困难;旧都保守势力强大,阻挠改革;洛阳区位优越,是汉族政治、经济、文化的中心。

措施:以汉服代替鲜卑服。

(3)共同原因:商鞅和北魏孝文帝顺应历史发展的趋势;改革的措施符合当时的实际情况,行之有效;改革者都有远见卓识和坚定的政治魄力等。

【详解】(1)影响:根据材料一“虽然商鞅为改革付出了生命的代价,但可以说没有商鞅也就没有后来的大秦帝国。”和所学可知,商鞅变法使秦国的国力大为增强,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。措施:结合所学知识可知,商鞅变法中的军事措施是奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。

(2)原因:根据材料一“平城位置偏北,交通闭塞,粮食供应困难;那里又是鲜卑族保守势力比较集中的地方,不利于改革。”可知,北魏孝文帝迁都的原因是旧都经济落后,粮食供应困难;旧都偏居塞上,经略中原困难;旧都保守势力强大,阻挠改革;根据材料一“而洛阳是著名古都,且为中原政治、经济、文化中心,又是水利枢组。”可知,北魏孝文帝迁都的原因是洛阳区位优越,是汉族政治、经济、文化的中心。措施:根据材料二图片“穿汉族服装的少数民族贵族”和所学可知,图片反映出孝文帝改革的措施是以汉服代替鲜卑服。

(3)共同原因:综合以上材料并结合所学知识可知,商鞅和北魏孝文帝成功地推行改革的共同原因有商鞅和北魏孝文帝顺应历史发展的趋势;改革的措施符合当时的实际情况,行之有效;改革者都有远见卓识和坚定的政治魄力等。

14.(1)历史影响:提高了行政效率;保障了皇帝对于地方权力的控制。行政长官:郡守。

(2)问题:封国权力过大,地方离心力日益提高,逐渐威胁中央。措施:实行“推恩令”。

(3)实践活动:汉武帝派卫青、霍去病北击匈奴;为配合对匈奴的战争,派张骞两次出使西域,开辟了中西交通的道路。

意义:奠定了中国多民族国家疆域形成的基础;推动了统一多民族封建国家的发展和形成。

【详解】(1)历史影响:根据材料“郡县制度的实行,使得政令在全国范围内通畅无阻,提高了行政效率”可得出提高了行政效率;根据材料“把全国划分为各级行政区域,且各级行政长官由皇帝任免,保障各级权力可以一统于皇帝本人”可得出保障了皇帝对于地方权力的控制。

行政长官:根据所学知识可知,秦统一全国后,在全国范围内推行郡县制,郡县长官是郡守,由皇帝直接任免。

(2)问题:根据材料“封国既有政治地位,也有经济实力和军事实力,欲望遂一天天提高,离心力逐日增加”结合所学知识可知,分封制下,诸侯国的独立性较大,封国权力过大,地方离心力日益提高,逐渐威胁中央。

措施:根据所学知识可知,汉武帝时期,为加强专制主义中央集权体制而采取了一系列措施,为削弱地方诸侯势力,汉武帝采取了“推恩令”的举措,以加强中央对地方诸侯的控制。

(3)活动:根据材料“实践的对象首先选择了改变与匈奴的关系”结合所学知识可知,汉武帝任用卫青、霍去病为将,经过三次较大规模的战争,控制了阴山以南和河西走廊的大片区域;为配合对匈奴的战争,汉武帝派遣张骞两次出使西域,开辟了中西交通道路,大大促进了西域与中原的政治、经济、文化联系。

意义:根据材料“汉武帝构建‘大一统’王朝的实践不仅奠定了多民族国家中国疆域形成的基础”可得出奠定了中国多民族国家疆域形成的基础;根据材料“也积极推动着多民族国家中国的发展和最终形成”可得出推动了统一多民族封建国家的发展和形成。

15.(1) 半两 五铢钱

(2)措施:实行盐铁官营、专卖。影响:盐铁的产量和销售都有了大幅度的增加,增加了政府收入;为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础。(答出任意一点即可)

(3)特征:外迁的主要方向是向南迁徙;迁徙中通常是按籍贯聚集,节节迁移,形成固定群体。(答出任意一点即可)

影响:南迁的流民给江南地区输送了大量的劳动力;南迁北民带来了中原先进的生产工具和生产技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发。(答出任意一点即可)

【详解】(1)填空:根据材料一和所学可知,图A是秦始皇为巩固统一,颁行的圆形方孔半两钱。图B是汉武帝把铸币权收归中央后,统一铸造的五铢钱。

(2)措施:根据材料二“公元前117年,汉武帝规定,招募盐户煮盐,资用自理,由官府供给煮盐用盆,煮成后,由官府按所值给价。至于铁器的生产,则规定在产铁地区设立铁官,就地冶铸,不产铁的郡国设立小铁官,利用收集废铁冶铸。”和所学可知,汉武帝把盐铁经营权收归中央,实行盐铁官营、专卖。影响:根据材料二“食盐和铁器一律由官府统一销售,禁止私卖私铸。经过整顿,盐铁的产量和销售都有了大幅度的增加。”和所学可知,汉武帝的经济管理措施,使盐铁的产量和销售都有了大幅度的增加,增加了政府收入;为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础。

(3)特征:根据材料三“他们或走辽西,或走陇右,但是最大量的还是渡江南徙。南渡的人道常是按籍贯聚集若干家,节节迁移,形成一个又一个的流民群。”和所学可知,西晋末年人口迁徙的主要方向是向南迁徙;迁徙中通常是按籍贯聚集,节节迁移,形成固定群体。影响:结合所学知识可知,南迁的流民给江南地区输送了大量的劳动力;南迁人民带来了中原先进的生产工具和生产技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发。

答案第4页,共5页

答案第5页,共5页

同课章节目录