重庆市奉节县2023~2024学年七年级上学期期末历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 重庆市奉节县2023~2024学年七年级上学期期末历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-29 09:41:14 | ||

图片预览

文档简介

2023年秋七年级(上)学业质量达标监测试卷

历史

历史测试卷共4页,满分100分。考试时间60分钟。

一、选择题:本大题共15小题,每小题2分,共30分。在备选答案中只有一项是符合题目要求的。请按要求在答题卡上作答。

1.据考古发现,北京猿人在体质形态上呈现出明显的各部位进化不平衡的特征。其中,他们的四肢进化较快,上肢上臂骨、锁骨等具有与现代人相似的形状,且相似的程度较之下肢更大。这些特征表明,北京人能够( )

A.长时保存火种 B.制作各类工具 C.直立行走劳动 D.结成群体生活

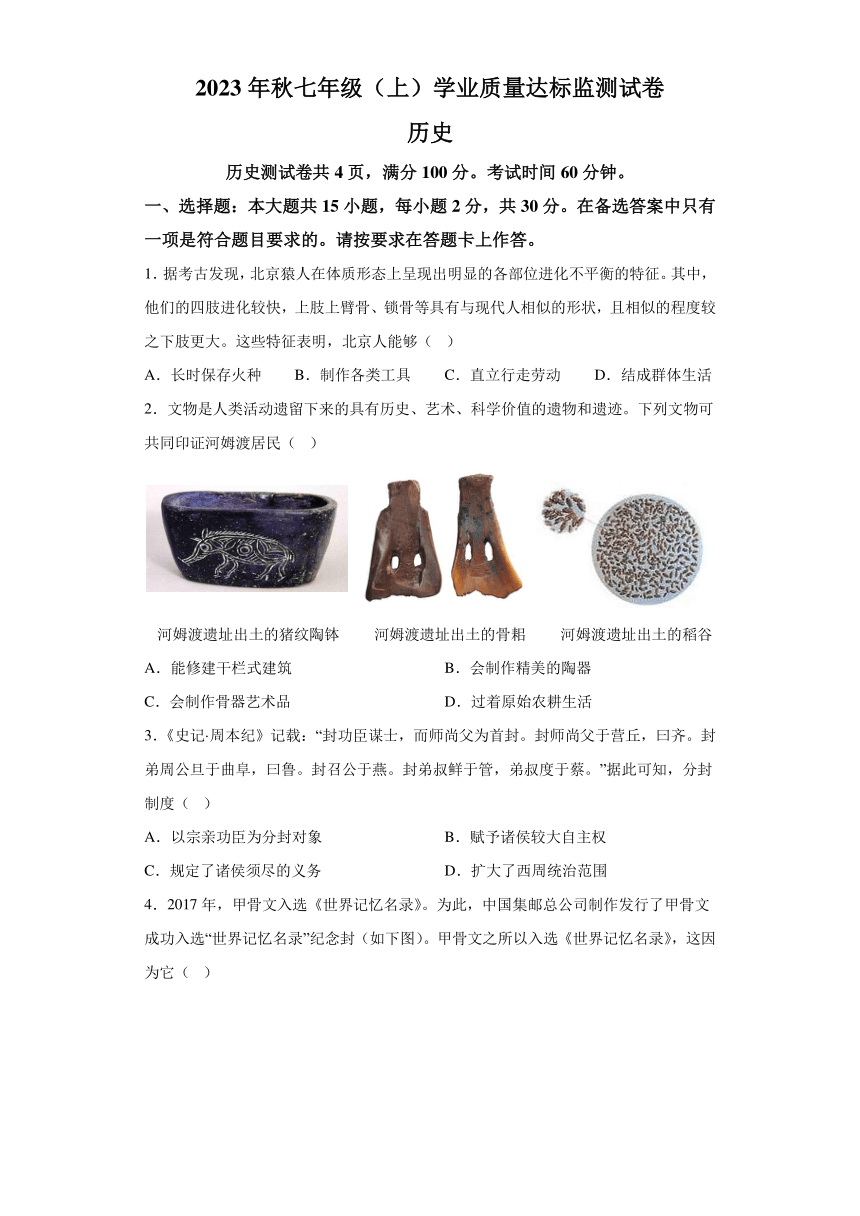

2.文物是人类活动遗留下来的具有历史、艺术、科学价值的遗物和遗迹。下列文物可共同印证河姆渡居民( )

河姆渡遗址出土的猪纹陶钵 河姆渡遗址出土的骨耜 河姆渡遗址出土的稻谷

A.能修建干栏式建筑 B.会制作精美的陶器

C.会制作骨器艺术品 D.过着原始农耕生活

3.《史记·周本纪》记载:“封功臣谋士,而师尚父为首封。封师尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。封召公于燕。封弟叔鲜于管,弟叔度于蔡。”据此可知,分封制度( )

A.以宗亲功臣为分封对象 B.赋予诸侯较大自主权

C.规定了诸侯须尽的义务 D.扩大了西周统治范围

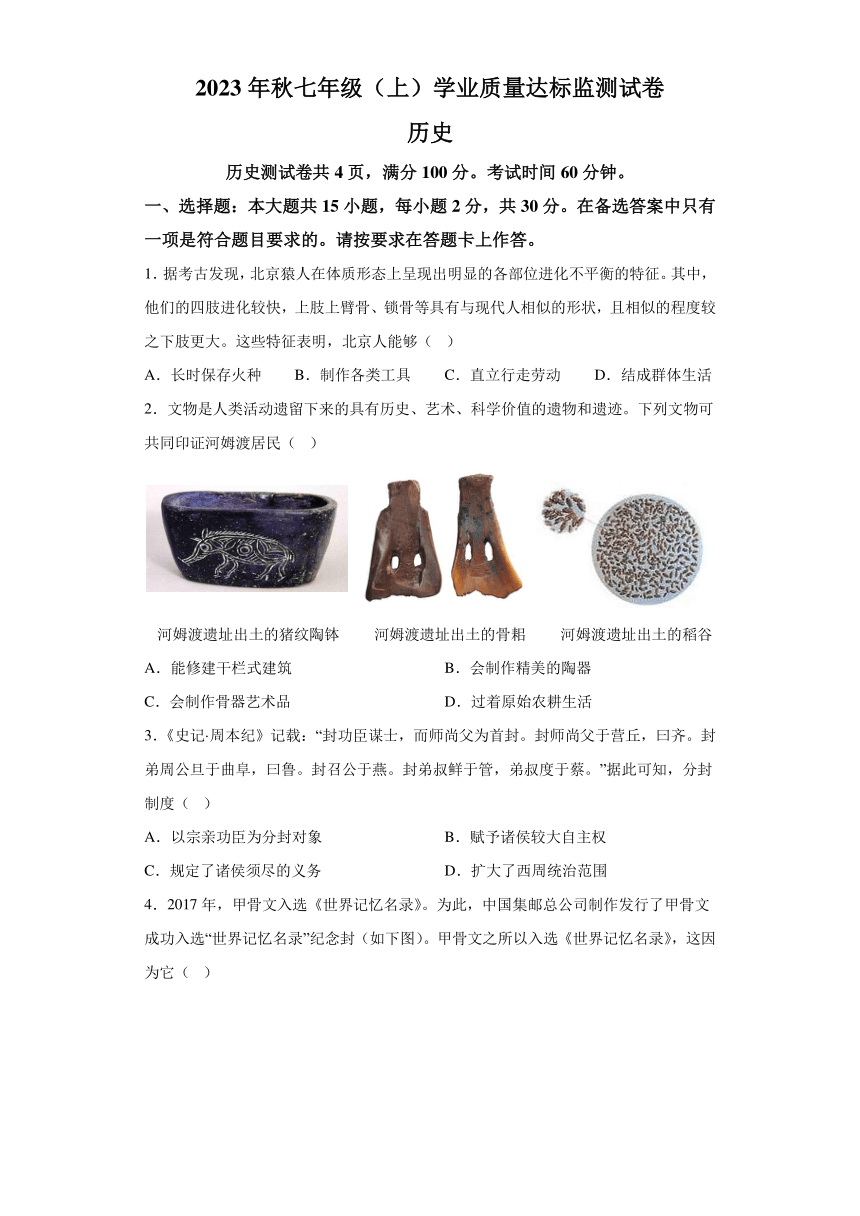

4.2017年,甲骨文入选《世界记忆名录》。为此,中国集邮总公司制作发行了甲骨文成功入选“世界记忆名录”纪念封(如下图)。甲骨文之所以入选《世界记忆名录》,这因为它( )

A.出土于殷墟、山东等地 B.具备了汉字的基本结构

C.反映了商周的历史信息 D.是人类共同的精神财富

5.考古资料表明,在北起辽宁,南至广东,东至山东半岛,西到陕西、四川的广大地区,都有战国铁农具的出土,种类、数量众多,其地域范围超过当时的七个诸侯国。这表明战国时期( )

A.出现了诸侯争霸局面 B.生产力得到显著提高

C.修建了大量水利工程 D.秦国成为最强诸侯国

6.习近平在2018年全国生态环境保护大会上讲话,其中指出,它“是根据岷江的洪涝规律和成都平原悬江的地势特点,因势利导建设的大型生态水利工程,不仅造福当时,而且泽被后世”。这一工程是( )

A.郑国渠 B.都江堰 C.灵渠 D.秦长城

7.商鞅认为“国之所以治者三:一曰法,二曰信,三曰权”。下列思想家中,所持思想主张与商鞅相近的是( )

A.老子 B.孔子 C.韩非 D.墨子

8.郡县制是秦汉以降历代王朝基本的行政制度。中央通过考课和监察加强中央对地方的管理,最大限度上保证国家治理的效益,有利于防止地方割据分裂,有力地维护了国家的统一。材料解释了郡县制实施的( )

A.背景 B.目的 C.内容 D.作用

9.汉高祖、惠帝、文帝、景帝时都注意减少大工程的兴建和用兵。文帝时,每三年才征发一次徭役。景帝时,将始役年龄推迟至二十岁。这些举措( )

A.促使西汉治世局面的产生 B.避免了汉初经济的衰败

C.导致汉朝的人口迅速增长 D.免除了农民的赋役负担

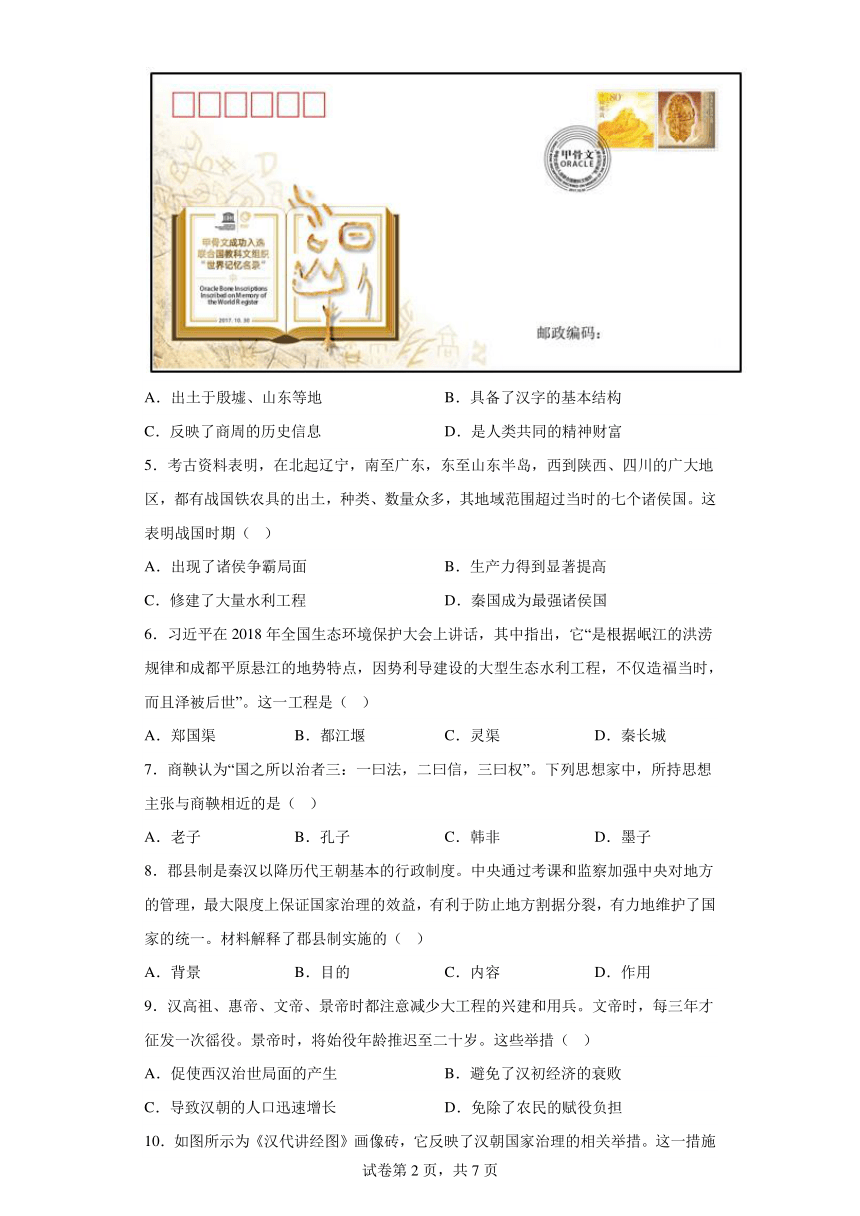

10.如图所示为《汉代讲经图》画像砖,它反映了汉朝国家治理的相关举措。这一措施的直接影响是( )

A.拓展了西汉的版图 B.确立了儒学主导地位

C.改善了西汉的财政 D.解除了诸侯王的威胁

11.东汉初期,在地方,把州由监察区变为郡以上的一级行政区,由中央向各州派遣刺史,为具有统理郡国职能的地方行政长官。刺史可不经三公直接向皇帝奏事。这一措施( )

A.加强了中央集权 B.打击了豪强地主势力

C.导致外戚势力膨胀 D.化解了各种社会矛盾

12.《三国志·华佗传》载:“若病结积在内,针药所不能及,当须刳(剖开)割者,便饮其麻沸散,须臾(片刻)便如醉死,无所知,因破取。”这一记载说明东汉时期( )

A.佛教得到广泛的传播 B.建立了中医临床理论体系

C.书法已成为一门艺术 D.外科手术的技术水平高超

13.《宋书》“地广野丰,民勤本业……会(会稽,今绍兴)土带海傍湖……膏腴上地,亩直一金”。材料反映了南朝时期( )

A.北方遭受长期战乱 B.游牧民族大量内迁

C.江南地区得到开发 D.农业生产技术先进

14.无论是开凿技艺还是开凿内容,云冈石窟都蕴含着胡汉杂糅的历史内涵,石窟内既体现汉式建筑的富丽堂皇,又散逸着少数民族建筑或雄浑壮阔、或精巧柔美的气息。云冈石窟的这一特征反映了当时( )

A.雕刻艺术的兴起 B.北方经济的繁荣 C.民族交融的加强 D.南方政局的稳定

15.历史解释是对史实的分析或评判。下列属于历史解释的是( )

A.秦朝李斯下令将小篆作为全国通用文字

B.西域都护的设置标志着西域正式归属中央政权

C.三国时,吴国派卫温率领船队到达夷洲

D.祖冲之把圆周率精确到小数点以后的第七位数字

二、非选择题:本大题共3小题,第16题28分,第17题30分,第18题12分,共70分。请按要求在答题卡上作答。

16.阅读下列材料,回答问题。

材料一

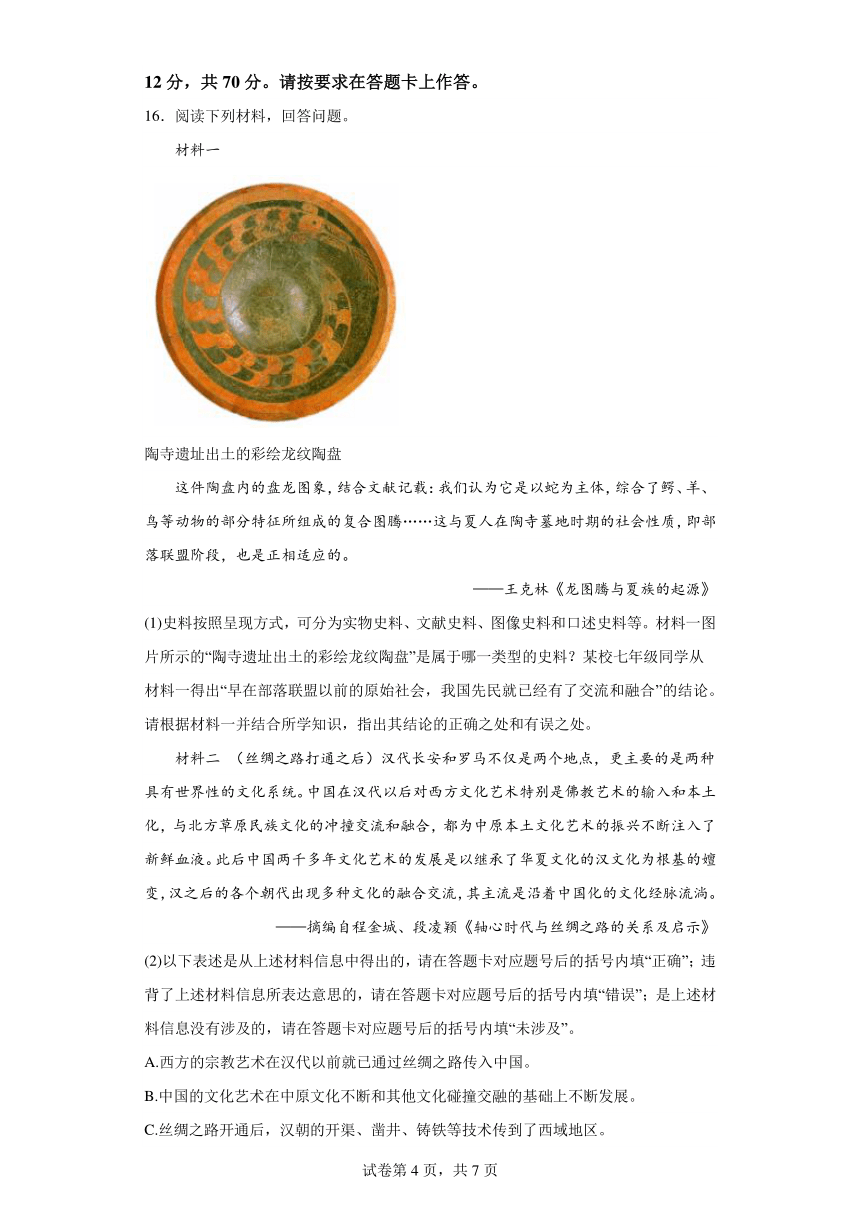

陶寺遗址出土的彩绘龙纹陶盘

这件陶盘内的盘龙图象,结合文献记载:我们认为它是以蛇为主体,综合了鳄、羊、鸟等动物的部分特征所组成的复合图腾……这与夏人在陶寺墓地时期的社会性质,即部落联盟阶段,也是正相适应的。

——王克林《龙图腾与夏族的起源》

(1)史料按照呈现方式,可分为实物史料、文献史料、图像史料和口述史料等。材料一图片所示的“陶寺遗址出土的彩绘龙纹陶盘”是属于哪一类型的史料?某校七年级同学从材料一得出“早在部落联盟以前的原始社会,我国先民就已经有了交流和融合”的结论。请根据材料一并结合所学知识,指出其结论的正确之处和有误之处。

材料二 (丝绸之路打通之后)汉代长安和罗马不仅是两个地点,更主要的是两种具有世界性的文化系统。中国在汉代以后对西方文化艺术特别是佛教艺术的输入和本土化,与北方草原民族文化的冲撞交流和融合,都为中原本土文化艺术的振兴不断注入了新鲜血液。此后中国两千多年文化艺术的发展是以继承了华夏文化的汉文化为根基的嬗变,汉之后的各个朝代出现多种文化的融合交流,其主流是沿着中国化的文化经脉流淌。

——摘编自程金城、段凌颖《轴心时代与丝绸之路的关系及启示》

(2)以下表述是从上述材料信息中得出的,请在答题卡对应题号后的括号内填“正确”;违背了上述材料信息所表达意思的,请在答题卡对应题号后的括号内填“错误”;是上述材料信息没有涉及的,请在答题卡对应题号后的括号内填“未涉及”。

A.西方的宗教艺术在汉代以前就已通过丝绸之路传入中国。

B.中国的文化艺术在中原文化不断和其他文化碰撞交融的基础上不断发展。

C.丝绸之路开通后,汉朝的开渠、凿井、铸铁等技术传到了西域地区。

(3)中华民族的开放气质首先在汉朝得到充分体现。请结合所学知识,举出为汉朝发展对外交往做出贡献的两位历史人物。

材料三 北魏孝文帝拓跋宏的改革使我国北方的鲜卑族逐渐融入中华民族大家庭中,为中华民族增添了活力。在北魏立国初,鲜卑人与中原地区人民的区别还是有些明显的,但经过孝文帝拓跋宏的这一系列改革,通过学习中原先进文化,使鲜卑落后的文化大为改观,也使鲜卑人与中原地区人民的联系更加紧密,两者之间的差别越来越小,有利于促进中华民族的大交融、大发展。

——摘编自许林、李乐《基于铸牢中华民族共同体视角下的北魏孝文帝改革再认识》

(4)根据材料三、归纳北魏孝文帝改革的作用。

(5)综上,谈谈你对我国古代民族关系的认识。

17.中华文明的创新性,从根本上决定了中华民族守正不守旧、尊古不复古的进取精神,决定了中华民族不惧新挑战、勇于接受新事物的无畏品格。某校七年级开展以“文明·创新”为主题的探究活动,请你一起完成探究任务。

【任务一 新·思想】

老子①) ②(儒家) 墨子(墨家)

我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。 民为贵,社稷次之,君为轻。王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛。 饥者得食,寒者得衣,劳者得息。

(1)根据以上表格中“代表人物(学派)”的方式,请将表格中①②处内容在答题卡对应位置填写完整。根据以上资料,指出三家学派的思想有何共同之处。

【任务二 新·时代】

战国形势图 秦朝形势图

(2)根据以上地图并结合所学知识,判断以下表述的正误。你认为正确,请在答题卡对应题号后的括号内填“正确”;不正确,请在答题卡对应题号后的括号内填“错误”。

A.秦统一六国结束了春秋战国以来长期分裂的局面。

B.秦长城和战国时各诸侯国修建的长城没有承接关系。

(3)根据以上地图并结合所学知识,分析秦朝时期修筑长城的历史作用。

【任务三 新·科技】

在纸出现之前,书写材料是竹简、木牍、缣帛,价格昂贵且携带储藏都不方便,制约了文化教育事业的发展。根据近几十年的考古发现,汉武帝至汉宣帝时代,已有植物纤维纸,至迟在汉宣帝时代已掌握了麻纸的制作技术。东汉和帝时,担任尚方令的宦官蔡伦指导工匠们用树皮、麻布等为原料,制作出更适合书写的植物纤维纸,被称为“蔡侯纸”。从此开创了一场书写材料的革命,由纸取代了简帛。中国的造纸术,此后东传朝鲜、日本,西传阿拉伯、欧洲,对世界文明作出了一大贡献。

——樊树志《国史概要》

(4)根据上述材料,指出我国古代书写材料发生的变化,并概括造纸术的发明和改进所产生的历史影响。

(5)综上,请谈谈我们青年学生如何实现对中华文明的不断创新。

18.阅读材料,回答问题。

材料 1936年,毛泽东在《沁园春·雪》中写道:“惜秦皇汉武,略输文采。”意思是秦始皇、汉武帝的武功甚盛,军事成就卓著,但文治方面显得欠缺。“略输文采”是毛泽东用“词”从一个侧面来批判封建制度。

1964年6月,在接见外宾的一次谈话中,毛泽东说,秦始皇是第一个把中国统一起来的人物。不但政治上统一中国,而且统一了中国的文字、中国各种制度,如度量衡,有些制度后来一直沿用下来。

1975年,毛泽东又谈到,秦始皇作为一个历史人物,要一分为二地评论。秦始皇在历史发展过程中的进步作用要肯定,但他在统一六国以后,丧失了进取的方面,志得意满,求神仙,修宫室,残酷地压迫人民。

——据汪建新《〈沁园春·雪〉解析》等整编

(1)根据材料,概括秦始皇的“武功甚盛,军事成就卓著”所指的具体历史功绩。结合所学知识,指出汉武帝的“武功”。

(2)材料表明,毛泽东对秦始皇的评价除“武功”外,还有怎样的评价?

(3)综上,我们从中学到了哪些评价历史人物的方法?

试卷第6页,共7页

1.C

【详解】“他们的四肢进化较快,上肢上臂骨、锁骨等具有与现代人相似的形状,且相似的程度较之下肢更大”说明北京人能够直立行走劳动,C项正确;材料没有提及北京人使用火的信息,排除A项;北京人使用打制石器,但是材料没有体现,排除B项;北京人结成群体生活,材料没有体现,排除D项。故选C项。

2.D

【详解】第一幅图说明河姆渡人会饲养家畜、第二幅图是河姆渡人使用的耕作工具,第三幅图是河姆渡人的重要农作物,它们共同说明河姆渡人过着原始农耕生活,D项正确;河姆渡人住干栏式建筑,材料没有体现,排除A项;“会制作精美的陶器”无法概括第二、第三幅图,排除B项;“会制作骨器艺术品”材料没有体现,排除C项。故选D项。

3.A

【详解】根据题干信息“封功臣谋士”“封弟周公旦于曲阜”,结合所学知识可知,分封制以宗亲功臣为分封对象,A项正确;“赋予诸侯较大自主权”材料没有体现,排除B项;材料只说明分封制的对象,没有说明诸侯的义务,排除C项;材料没有体现分封制的作用,排除D项。故选A项。

4.D

【详解】根据题干“2017年10月30日,联合国教科文组织向世界宣布,中国申报的甲骨文项目顺利通过评审,成功入选《世界记忆名录》,”结合所学可知,甲骨文是我国发现的最早文字记录,是距今3000多年的商代后期用于占卜祈祷的文字。由于有了从甲骨文一脉相承发展到今天的汉字,才使中华文明发展至今没有中断。甲骨文既是中华民族珍贵的文化遗产,也是人类共同的精神财富。甲骨文成功入选《世界记忆名录》,说明了世界对甲骨文的重要文化价值及其历史意义的高度认可,D项正确;出土于殷墟、山东等地与是否入选《世界记忆名录》无关,排除A项;具备了汉字的基本结构甲,有利于研究汉字的起源和发展,排除B项;反映了商周的历史信息,有利于商周历史的研究,排除C项。故选D项。

5.B

【详解】根据题干信息“都有战国铁农具的出土,种类、数量众多,其地域范围超过当时的七个诸侯国”,结合所学知识可知,战国时期,铁制工具和牛耕的使用进一步推广 ,社会生产力水平不断提高,B项正确;春秋时期属于争霸战争,排除A项;铁器的出土与修建了大量水利工程无关,排除C项;材料没有涉及秦国成为最强诸侯国,排除D项。故选B项。

6.B

【详解】根据题干“岷江”“成都平原”和结合所学知识可知,蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了都江堰。建成之后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”,B项正确;郑国渠是最早在关中建设的大型水利工程,位于今天的陕西省泾阳县西北25公里的泾河北岸,排除A项;秦始皇派人开凿了灵渠,沟通湘江和漓江,把长江和珠江两大水系连接起来,排除C项;秦长城不属于水利工程,排除D项。故选B项。

7.C

【详解】根据题干“国之所以治者三:一曰法”和结合所学知识可知,商鞅主张以法治国,是战国时期法家代表人物。结合所学知识可知,韩非,战国时期法家的主要代表人物和集大成者。强调以法治国,树立君主的权威,建立中央集权专制统治,C项正确;老子道家学派的创始人,老子认为,万物运行有其自然的法则,人们应顺应自然;世间的事物都有其对立面,如难和易、长和短、前和后,对立的双方是可以相互转化的,老子善于从正反两方面思考问题,老子在政治上主张“无为而治”,排除A项;孔子是儒家学派的创始人,孔子的核心思想是“仁”,孔子在政治上推崇西周的制度,主张以德治国,要求统治者爱惜民力,体察民意,排除B项;墨子是墨家的创始人,他主张“兼爱”“非攻”,要求人们互爱互利,反对各国相互攻伐兼并、残害生命。他还提出要选贤能的人治理国家,并批判贵族的奢侈生活,提倡节俭,排除D项。故选C项。

8.D

【详解】根据材料可以得出,材料主要体现出郡县制被后世各朝所沿用,以及郡县制对加强中央集权的作用,综上材料解释了郡县制实施的作用,D项正确;材料没有涉及郡县制推行的背景,排除A项;材料没有涉及郡县制度的目的,排除B项;材料没有体现郡县制的内容,排除C项。故选D项。

9.A

【详解】根据题干信息“汉高祖、惠帝、文帝、景帝时都注意减少大工程的兴建和用兵。文帝时,每三年才征发一次徭役。景帝时,将始役年龄推迟至二十岁”,结合所学知识可知,这些举措促使西汉治世局面的产生,A项正确;“避免了汉初经济的衰败”与史实不符,排除B项;“导致汉朝的人口迅速增长”材料无法体现,排除C项;“免除了农民的赋役负担”是措施,不是这些措施带来的结果,排除D项。故选A项。

10.B

【详解】由题干图片《汉代讲经图》并结合所学可知,画像砖反映的是汉武帝罢黜百家、独尊儒术的举措,从此儒学居于主导地位,为历代王朝所推崇,影响深远,B项正确;题干和西汉的版图无关,排除A项;题干反映的是汉武帝在思想方面采取的措施与西汉的财政无关,排除C项;汉武帝通过推恩令解除了诸侯王的威胁,与题干无关,排除D项。故选B项。

11.A

【详解】据题干“东汉初期……刺史,为具有统理郡国职能的地方行政长官。刺史可不经三公直接向皇帝奏事”可知,这一举措,加强了中央集权,强化中央对地方的控制,A项正确;题干材料不能体现州刺史的设立打击了豪强地主势力,排除B项;题干没有涉及外戚势力膨胀,排除C项;化解了各种社会矛盾,说法太绝对,排除D项。故选A项。

12.D

【详解】根据题干信息“《三国志·华佗传》”“若病结积在内,针药所不能及,当须刳(剖开)割者,便饮其麻沸散,须臾(片刻)便如醉死,无所知,因破取”,结合所学知识可知,东汉名医华佗不仅擅长用针灸、汤药为人治病,而且能实施外科手术。他发明了“麻沸散”,并运用其进行了各种手术,D项正确;佛教得到广泛的传播,与东汉名医华佗没有联系,排除A项;建立了中医临床理论体系,与东汉张仲景相关,与东汉名医华佗没有联系,排除B项;书法已成为一门艺术,与东汉名医华佗没有联系,排除C项。故选D项。

13.C

【详解】根据题干信息“地广野丰,民勤本业……会(会稽,今绍兴)土带海傍湖……膏腴上地,亩直一金”,意思是南方土地大量开垦、土地肥沃,结合所学知识可知,材料反映了南朝时期,江南地区得到开发,C项正确;北方遭受长期战乱,题干内容没有体现,题干内容反映的是南方土地大量开垦、土地肥沃,排除A项;游牧民族大量内迁、农业生产技术先进,题干内容没有涉及,题干内容反映的是南方土地大量开垦、土地肥沃,排除BD项。故选C项。

14.C

【详解】根据材料“蕴含着胡汉杂糅的历史内涵,石窟内既体现汉式建筑的富丽堂皇,又散逸着少数民族建筑或雄浑壮阔、或精巧柔美的气息”可以体现出云冈石窟将汉族与少数民族的风格融合在一起,体现了民族交融的加强,C项正确;从来没有体现雕刻艺术的兴起,A项正确;材料没有涉及北方经济的繁荣,排除B项;云冈石窟位于山西,与南方政局的稳定无关,排除D项。故选C项。

15.B

【详解】由材料“历史解释是对史实的分析或评判”可知,西域都护的设置标志着西域正式归属中央政权,是对设置西域都护的评判,B项正确;秦朝李斯下令将小篆作为全国通用文字是对客观历史事件的叙述,属于历史史实,排除A项;三国时,吴国派卫温率领船队到达夷洲是对客观历史事件的叙述,属于历史史实,排除C项;祖冲之把圆周率精确到小数点以后的第七位数字是对客观历史事件的叙述,属于历史史实,排除D项。故选B项。

16.(1)史料类型:实物史料。

正确:从材料中可得出我国先民已经有了交流和融合。

有误:时间不是部落联盟阶段以前,而是部落联盟阶段。

(2)A(错误)B(正确)C(未涉及)

(3)人物:张骞;班超;甘英;汉武帝;东汉明帝。

(4)作用:使鲜卑族融入中华民族;促进鲜卑文化的进步;使鲜卑与中原地区联系更加紧密,差距缩小;有利于促进中华民族的大融合大发展。(任答其中3点即可)

(5)认识:中国自古以来就是一个多民族国家;历史上各民族在不断地交流中融合发展;各民族都为中华民族的发展做出了贡献等。(任答其中2点即可。其他符合题意的答案同等给分)

【详解】(1)类型:根据材料“陶寺遗址出土的彩绘龙纹陶盘”可以得出这指的是考古发掘出来的文物,所以属于实物资料。正确:根据材料“我们认为它是以蛇为主体,综合了鳄、羊、鸟等动物的部分特征所组成的复合图腾”可以从材料中可得出我国先民已经有了交流和融合,故说法正确。错误:根据材料“这与夏人在陶寺墓地时期的社会性质,即部落联盟阶段,也是正相适应的”可以得出:时间不是部落联盟阶段以前,而是部落联盟阶段,故说法错误。

(2)判断:A:根据材料“中国在汉代以后对西方文化艺术特别是佛教艺术的输入和本土化,与北方草原民族文化的冲撞交流和融合,都为中原本土文化艺术的振兴不断注入了新鲜血液”可以得出“西方的宗教艺术在汉代以前就已通过丝绸之路传入中国”说法错误。B:根据材料“此后中国两千多年文化艺术的发展是以继承了华夏文化的汉文化为根基的嬗变,汉之后的各个朝代出现多种文化的融合交流,其主流是沿着中国化的文化经脉流淌”可以得出“中国的文化艺术在中原文化不断和其他文化碰撞交融的基础上不断发展”说法正确。C:材料中没有涉及“丝绸之路开通后,汉朝的开渠、凿井、铸铁等技术传到了西域地区”。

(3)人物:结合所学知识,汉代对外交流的历史事件有汉武帝派遣张骞出使西域,东汉明帝班超经营西域,甘英出使大秦等。写出两位人物即可。

(4)作用:根据材料“北魏孝文帝拓跋宏的改革使我国北方的鲜卑族逐渐融入中华民族大家庭中,为中华民族增添了活力”可以得出北魏孝文帝改革的作用是使鲜卑族融入中华民族;根据材料“经过孝文帝拓跋宏的这一系列改革,通过学习中原先进文化,使鲜卑落后的文化大为改观”可以得出北魏孝文帝改革的作用是促进鲜卑文化的进步;根据材料“也使鲜卑人与中原地区人民的联系更加紧密,两者之间的差别越来越小”可以得出北魏孝文帝改革的作用是使鲜卑与中原地区联系更加紧密,差距缩小;根据材料“有利于促进中华民族的大交融、大发展”可以得出北魏孝文帝改革的作用是有利于促进中华民族的大融合大发展。

(5)认识:开放性试题,言之有理即可。根据上述材料可以得出,我国各民族一直在交流中不点发展,所以中国自古以来就是一个多民族国家;历史上各民族在不断地交流中融合发展;各民族都为中华民族的发展做出了贡献等。

17.(1)①道家;②孟子。

共同之处:以民为本。

(2)A(正确)B(错误)

(3)作用:抵御匈奴,有利于维护北方的安定。

(4)变化:从用竹简、木牍、缣帛到用纸书写。

影响:开创了一场书写材料的革命;为文化教育事业的发展创造了有利条件;对世界文明作出了巨大贡献。

(5)如何实现:树立创新意识,努力学习增强创新能力;继承发扬中华文明的创新进取精神,敢于挑战,勇于担当;深刻理解国家创新发展战略,投身创新实践,推动中华文明走向新的辉煌,实现中华民族伟大复兴。(任答2点,意思相近即可,其他符合题意的答案同等给分)

【详解】(1)①根据所学知识可知,老子道家学派创始人。在政治上主张“无为而治”,人们与世无争,天下就能太平。②根据所学知识可知,孟子是战国时期儒家学派主要代表人物。他主张民为贵,社稷次之,君为轻。王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛。共同之处:根据材料可知,以民为本。

(2)A:结合所学知识可知,公元前221年,秦国完成统一大业,建立秦朝。A正确。B:结合所学知识可知,秦长城实际是在原先战国时期秦长城,赵长城,燕长城三国长城的基础上修建。B错误。

(3)作用:根据地图和结合所学知识可知,为抵御匈奴,维护北方的安定秦修筑长城。

(4)变化:根据材料“在纸出现之前,书写材料是竹简、木牍、缣帛”“制作出更适合书写的植物纤维纸,被称为“蔡侯纸””可知,古代书写材料由竹简、木牍、缣帛变为了纸。影响:根据所学知识可知,开创了一场书写材料的革命;为文化教育事业的发展创造了有利条件;对世界文明作出了巨大贡献。

(5)如何实现:本小问属于开放性题目,言之有理即可。解答本题需要学生从“树立创新意识,努力学习增强创新能力;继承发扬中华文明的创新进取精神,敢于挑战,勇于担当;深刻理解国家创新发展战略,投身创新实践,推动中华文明走向新的辉煌,实现中华民族伟大复兴等”角度进行回答。

18.(1)历史功绩:秦始皇,灭六国,建立了历史上第一个统一的多民族的封建国家。汉武帝,组织强大的军队彻底击败匈奴,安定了北方边境。

(2)评价:一方面,肯定了秦始皇统一了文字和各种制度的历史作用;另一方面,批判秦始皇滥用民力、残酷压迫人民的暴政。

(3)方法:依据史料,从人物的事迹出发;一分为二、客观辩证地评判;运用唯物史观,史论结合地评价。(答出其中两点,意思相近即可)

【详解】(1)历史功绩:根据材料信息“秦始皇是第一个把中国统一起来的人物。不但政治上统一中国,而且统一了中国的文字、中国各种制度,如度量衡,有些制度后来一直沿用下来”,结合所学知识可知,秦始皇灭六国,建立了历史上第一个统一的多民族的封建国家;根据所学知识可知,汉武帝组织强大的军队彻底击败匈奴,安定了北方边境。

(2)评价:根据材料信息“秦始皇在历史发展过程中的进步作用要肯定,但他在统一六国以后,丧失了进取的方面,志得意满,求神仙,修宫室,残酷地压迫人民”,结合所学知识可知,一方面,毛泽东肯定了秦始皇统一了文字和各种制度的历史作用;另一方面,批判秦始皇滥用民力、残酷压迫人民的暴政。

(3)方法:本小题相对开放,言之有理即可,根据材料信息结合所学知识可知,从评价历史人物应依据史料,从人物的事迹出发;一分为二、客观辩证地评判;运用唯物史观,史论结合地评价等角度作答。

答案第6页,共6页

答案第5页,共6页

历史

历史测试卷共4页,满分100分。考试时间60分钟。

一、选择题:本大题共15小题,每小题2分,共30分。在备选答案中只有一项是符合题目要求的。请按要求在答题卡上作答。

1.据考古发现,北京猿人在体质形态上呈现出明显的各部位进化不平衡的特征。其中,他们的四肢进化较快,上肢上臂骨、锁骨等具有与现代人相似的形状,且相似的程度较之下肢更大。这些特征表明,北京人能够( )

A.长时保存火种 B.制作各类工具 C.直立行走劳动 D.结成群体生活

2.文物是人类活动遗留下来的具有历史、艺术、科学价值的遗物和遗迹。下列文物可共同印证河姆渡居民( )

河姆渡遗址出土的猪纹陶钵 河姆渡遗址出土的骨耜 河姆渡遗址出土的稻谷

A.能修建干栏式建筑 B.会制作精美的陶器

C.会制作骨器艺术品 D.过着原始农耕生活

3.《史记·周本纪》记载:“封功臣谋士,而师尚父为首封。封师尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。封召公于燕。封弟叔鲜于管,弟叔度于蔡。”据此可知,分封制度( )

A.以宗亲功臣为分封对象 B.赋予诸侯较大自主权

C.规定了诸侯须尽的义务 D.扩大了西周统治范围

4.2017年,甲骨文入选《世界记忆名录》。为此,中国集邮总公司制作发行了甲骨文成功入选“世界记忆名录”纪念封(如下图)。甲骨文之所以入选《世界记忆名录》,这因为它( )

A.出土于殷墟、山东等地 B.具备了汉字的基本结构

C.反映了商周的历史信息 D.是人类共同的精神财富

5.考古资料表明,在北起辽宁,南至广东,东至山东半岛,西到陕西、四川的广大地区,都有战国铁农具的出土,种类、数量众多,其地域范围超过当时的七个诸侯国。这表明战国时期( )

A.出现了诸侯争霸局面 B.生产力得到显著提高

C.修建了大量水利工程 D.秦国成为最强诸侯国

6.习近平在2018年全国生态环境保护大会上讲话,其中指出,它“是根据岷江的洪涝规律和成都平原悬江的地势特点,因势利导建设的大型生态水利工程,不仅造福当时,而且泽被后世”。这一工程是( )

A.郑国渠 B.都江堰 C.灵渠 D.秦长城

7.商鞅认为“国之所以治者三:一曰法,二曰信,三曰权”。下列思想家中,所持思想主张与商鞅相近的是( )

A.老子 B.孔子 C.韩非 D.墨子

8.郡县制是秦汉以降历代王朝基本的行政制度。中央通过考课和监察加强中央对地方的管理,最大限度上保证国家治理的效益,有利于防止地方割据分裂,有力地维护了国家的统一。材料解释了郡县制实施的( )

A.背景 B.目的 C.内容 D.作用

9.汉高祖、惠帝、文帝、景帝时都注意减少大工程的兴建和用兵。文帝时,每三年才征发一次徭役。景帝时,将始役年龄推迟至二十岁。这些举措( )

A.促使西汉治世局面的产生 B.避免了汉初经济的衰败

C.导致汉朝的人口迅速增长 D.免除了农民的赋役负担

10.如图所示为《汉代讲经图》画像砖,它反映了汉朝国家治理的相关举措。这一措施的直接影响是( )

A.拓展了西汉的版图 B.确立了儒学主导地位

C.改善了西汉的财政 D.解除了诸侯王的威胁

11.东汉初期,在地方,把州由监察区变为郡以上的一级行政区,由中央向各州派遣刺史,为具有统理郡国职能的地方行政长官。刺史可不经三公直接向皇帝奏事。这一措施( )

A.加强了中央集权 B.打击了豪强地主势力

C.导致外戚势力膨胀 D.化解了各种社会矛盾

12.《三国志·华佗传》载:“若病结积在内,针药所不能及,当须刳(剖开)割者,便饮其麻沸散,须臾(片刻)便如醉死,无所知,因破取。”这一记载说明东汉时期( )

A.佛教得到广泛的传播 B.建立了中医临床理论体系

C.书法已成为一门艺术 D.外科手术的技术水平高超

13.《宋书》“地广野丰,民勤本业……会(会稽,今绍兴)土带海傍湖……膏腴上地,亩直一金”。材料反映了南朝时期( )

A.北方遭受长期战乱 B.游牧民族大量内迁

C.江南地区得到开发 D.农业生产技术先进

14.无论是开凿技艺还是开凿内容,云冈石窟都蕴含着胡汉杂糅的历史内涵,石窟内既体现汉式建筑的富丽堂皇,又散逸着少数民族建筑或雄浑壮阔、或精巧柔美的气息。云冈石窟的这一特征反映了当时( )

A.雕刻艺术的兴起 B.北方经济的繁荣 C.民族交融的加强 D.南方政局的稳定

15.历史解释是对史实的分析或评判。下列属于历史解释的是( )

A.秦朝李斯下令将小篆作为全国通用文字

B.西域都护的设置标志着西域正式归属中央政权

C.三国时,吴国派卫温率领船队到达夷洲

D.祖冲之把圆周率精确到小数点以后的第七位数字

二、非选择题:本大题共3小题,第16题28分,第17题30分,第18题12分,共70分。请按要求在答题卡上作答。

16.阅读下列材料,回答问题。

材料一

陶寺遗址出土的彩绘龙纹陶盘

这件陶盘内的盘龙图象,结合文献记载:我们认为它是以蛇为主体,综合了鳄、羊、鸟等动物的部分特征所组成的复合图腾……这与夏人在陶寺墓地时期的社会性质,即部落联盟阶段,也是正相适应的。

——王克林《龙图腾与夏族的起源》

(1)史料按照呈现方式,可分为实物史料、文献史料、图像史料和口述史料等。材料一图片所示的“陶寺遗址出土的彩绘龙纹陶盘”是属于哪一类型的史料?某校七年级同学从材料一得出“早在部落联盟以前的原始社会,我国先民就已经有了交流和融合”的结论。请根据材料一并结合所学知识,指出其结论的正确之处和有误之处。

材料二 (丝绸之路打通之后)汉代长安和罗马不仅是两个地点,更主要的是两种具有世界性的文化系统。中国在汉代以后对西方文化艺术特别是佛教艺术的输入和本土化,与北方草原民族文化的冲撞交流和融合,都为中原本土文化艺术的振兴不断注入了新鲜血液。此后中国两千多年文化艺术的发展是以继承了华夏文化的汉文化为根基的嬗变,汉之后的各个朝代出现多种文化的融合交流,其主流是沿着中国化的文化经脉流淌。

——摘编自程金城、段凌颖《轴心时代与丝绸之路的关系及启示》

(2)以下表述是从上述材料信息中得出的,请在答题卡对应题号后的括号内填“正确”;违背了上述材料信息所表达意思的,请在答题卡对应题号后的括号内填“错误”;是上述材料信息没有涉及的,请在答题卡对应题号后的括号内填“未涉及”。

A.西方的宗教艺术在汉代以前就已通过丝绸之路传入中国。

B.中国的文化艺术在中原文化不断和其他文化碰撞交融的基础上不断发展。

C.丝绸之路开通后,汉朝的开渠、凿井、铸铁等技术传到了西域地区。

(3)中华民族的开放气质首先在汉朝得到充分体现。请结合所学知识,举出为汉朝发展对外交往做出贡献的两位历史人物。

材料三 北魏孝文帝拓跋宏的改革使我国北方的鲜卑族逐渐融入中华民族大家庭中,为中华民族增添了活力。在北魏立国初,鲜卑人与中原地区人民的区别还是有些明显的,但经过孝文帝拓跋宏的这一系列改革,通过学习中原先进文化,使鲜卑落后的文化大为改观,也使鲜卑人与中原地区人民的联系更加紧密,两者之间的差别越来越小,有利于促进中华民族的大交融、大发展。

——摘编自许林、李乐《基于铸牢中华民族共同体视角下的北魏孝文帝改革再认识》

(4)根据材料三、归纳北魏孝文帝改革的作用。

(5)综上,谈谈你对我国古代民族关系的认识。

17.中华文明的创新性,从根本上决定了中华民族守正不守旧、尊古不复古的进取精神,决定了中华民族不惧新挑战、勇于接受新事物的无畏品格。某校七年级开展以“文明·创新”为主题的探究活动,请你一起完成探究任务。

【任务一 新·思想】

老子①) ②(儒家) 墨子(墨家)

我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。 民为贵,社稷次之,君为轻。王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛。 饥者得食,寒者得衣,劳者得息。

(1)根据以上表格中“代表人物(学派)”的方式,请将表格中①②处内容在答题卡对应位置填写完整。根据以上资料,指出三家学派的思想有何共同之处。

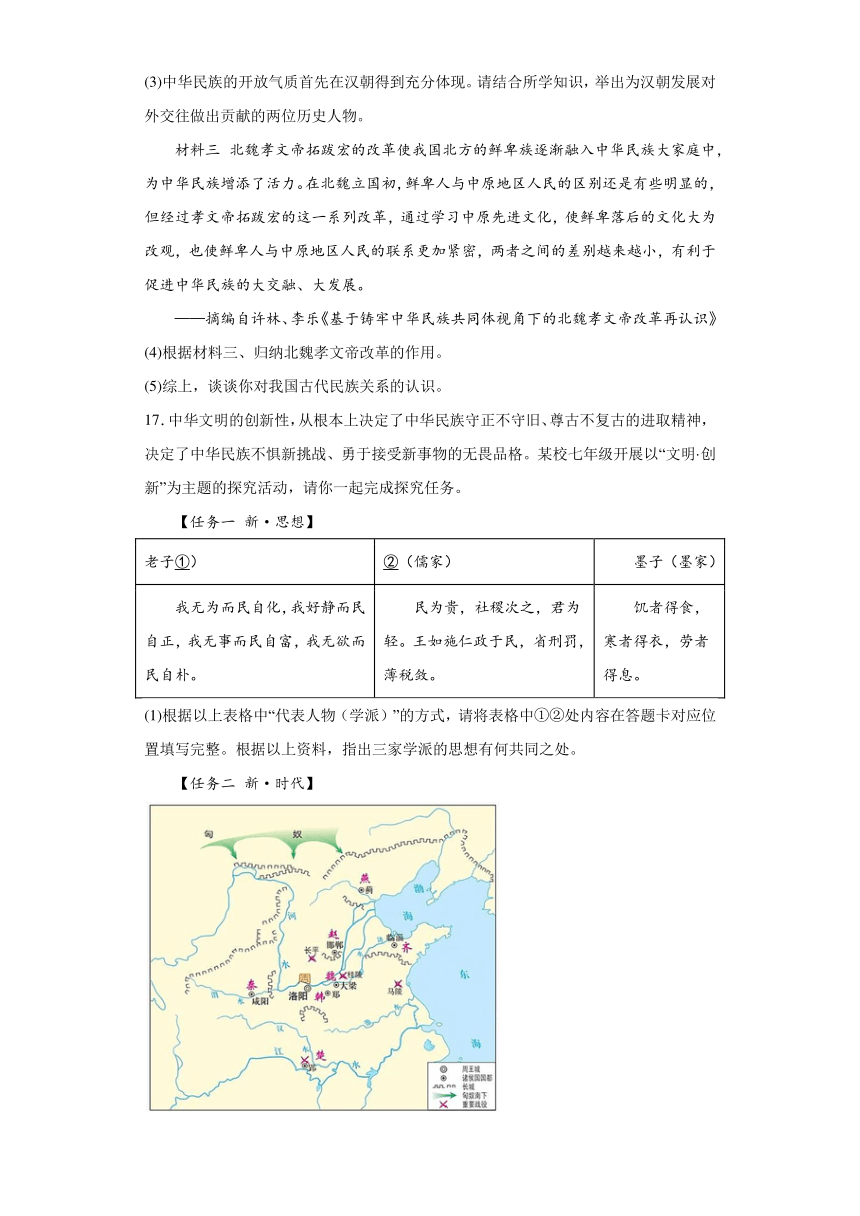

【任务二 新·时代】

战国形势图 秦朝形势图

(2)根据以上地图并结合所学知识,判断以下表述的正误。你认为正确,请在答题卡对应题号后的括号内填“正确”;不正确,请在答题卡对应题号后的括号内填“错误”。

A.秦统一六国结束了春秋战国以来长期分裂的局面。

B.秦长城和战国时各诸侯国修建的长城没有承接关系。

(3)根据以上地图并结合所学知识,分析秦朝时期修筑长城的历史作用。

【任务三 新·科技】

在纸出现之前,书写材料是竹简、木牍、缣帛,价格昂贵且携带储藏都不方便,制约了文化教育事业的发展。根据近几十年的考古发现,汉武帝至汉宣帝时代,已有植物纤维纸,至迟在汉宣帝时代已掌握了麻纸的制作技术。东汉和帝时,担任尚方令的宦官蔡伦指导工匠们用树皮、麻布等为原料,制作出更适合书写的植物纤维纸,被称为“蔡侯纸”。从此开创了一场书写材料的革命,由纸取代了简帛。中国的造纸术,此后东传朝鲜、日本,西传阿拉伯、欧洲,对世界文明作出了一大贡献。

——樊树志《国史概要》

(4)根据上述材料,指出我国古代书写材料发生的变化,并概括造纸术的发明和改进所产生的历史影响。

(5)综上,请谈谈我们青年学生如何实现对中华文明的不断创新。

18.阅读材料,回答问题。

材料 1936年,毛泽东在《沁园春·雪》中写道:“惜秦皇汉武,略输文采。”意思是秦始皇、汉武帝的武功甚盛,军事成就卓著,但文治方面显得欠缺。“略输文采”是毛泽东用“词”从一个侧面来批判封建制度。

1964年6月,在接见外宾的一次谈话中,毛泽东说,秦始皇是第一个把中国统一起来的人物。不但政治上统一中国,而且统一了中国的文字、中国各种制度,如度量衡,有些制度后来一直沿用下来。

1975年,毛泽东又谈到,秦始皇作为一个历史人物,要一分为二地评论。秦始皇在历史发展过程中的进步作用要肯定,但他在统一六国以后,丧失了进取的方面,志得意满,求神仙,修宫室,残酷地压迫人民。

——据汪建新《〈沁园春·雪〉解析》等整编

(1)根据材料,概括秦始皇的“武功甚盛,军事成就卓著”所指的具体历史功绩。结合所学知识,指出汉武帝的“武功”。

(2)材料表明,毛泽东对秦始皇的评价除“武功”外,还有怎样的评价?

(3)综上,我们从中学到了哪些评价历史人物的方法?

试卷第6页,共7页

1.C

【详解】“他们的四肢进化较快,上肢上臂骨、锁骨等具有与现代人相似的形状,且相似的程度较之下肢更大”说明北京人能够直立行走劳动,C项正确;材料没有提及北京人使用火的信息,排除A项;北京人使用打制石器,但是材料没有体现,排除B项;北京人结成群体生活,材料没有体现,排除D项。故选C项。

2.D

【详解】第一幅图说明河姆渡人会饲养家畜、第二幅图是河姆渡人使用的耕作工具,第三幅图是河姆渡人的重要农作物,它们共同说明河姆渡人过着原始农耕生活,D项正确;河姆渡人住干栏式建筑,材料没有体现,排除A项;“会制作精美的陶器”无法概括第二、第三幅图,排除B项;“会制作骨器艺术品”材料没有体现,排除C项。故选D项。

3.A

【详解】根据题干信息“封功臣谋士”“封弟周公旦于曲阜”,结合所学知识可知,分封制以宗亲功臣为分封对象,A项正确;“赋予诸侯较大自主权”材料没有体现,排除B项;材料只说明分封制的对象,没有说明诸侯的义务,排除C项;材料没有体现分封制的作用,排除D项。故选A项。

4.D

【详解】根据题干“2017年10月30日,联合国教科文组织向世界宣布,中国申报的甲骨文项目顺利通过评审,成功入选《世界记忆名录》,”结合所学可知,甲骨文是我国发现的最早文字记录,是距今3000多年的商代后期用于占卜祈祷的文字。由于有了从甲骨文一脉相承发展到今天的汉字,才使中华文明发展至今没有中断。甲骨文既是中华民族珍贵的文化遗产,也是人类共同的精神财富。甲骨文成功入选《世界记忆名录》,说明了世界对甲骨文的重要文化价值及其历史意义的高度认可,D项正确;出土于殷墟、山东等地与是否入选《世界记忆名录》无关,排除A项;具备了汉字的基本结构甲,有利于研究汉字的起源和发展,排除B项;反映了商周的历史信息,有利于商周历史的研究,排除C项。故选D项。

5.B

【详解】根据题干信息“都有战国铁农具的出土,种类、数量众多,其地域范围超过当时的七个诸侯国”,结合所学知识可知,战国时期,铁制工具和牛耕的使用进一步推广 ,社会生产力水平不断提高,B项正确;春秋时期属于争霸战争,排除A项;铁器的出土与修建了大量水利工程无关,排除C项;材料没有涉及秦国成为最强诸侯国,排除D项。故选B项。

6.B

【详解】根据题干“岷江”“成都平原”和结合所学知识可知,蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了都江堰。建成之后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”,B项正确;郑国渠是最早在关中建设的大型水利工程,位于今天的陕西省泾阳县西北25公里的泾河北岸,排除A项;秦始皇派人开凿了灵渠,沟通湘江和漓江,把长江和珠江两大水系连接起来,排除C项;秦长城不属于水利工程,排除D项。故选B项。

7.C

【详解】根据题干“国之所以治者三:一曰法”和结合所学知识可知,商鞅主张以法治国,是战国时期法家代表人物。结合所学知识可知,韩非,战国时期法家的主要代表人物和集大成者。强调以法治国,树立君主的权威,建立中央集权专制统治,C项正确;老子道家学派的创始人,老子认为,万物运行有其自然的法则,人们应顺应自然;世间的事物都有其对立面,如难和易、长和短、前和后,对立的双方是可以相互转化的,老子善于从正反两方面思考问题,老子在政治上主张“无为而治”,排除A项;孔子是儒家学派的创始人,孔子的核心思想是“仁”,孔子在政治上推崇西周的制度,主张以德治国,要求统治者爱惜民力,体察民意,排除B项;墨子是墨家的创始人,他主张“兼爱”“非攻”,要求人们互爱互利,反对各国相互攻伐兼并、残害生命。他还提出要选贤能的人治理国家,并批判贵族的奢侈生活,提倡节俭,排除D项。故选C项。

8.D

【详解】根据材料可以得出,材料主要体现出郡县制被后世各朝所沿用,以及郡县制对加强中央集权的作用,综上材料解释了郡县制实施的作用,D项正确;材料没有涉及郡县制推行的背景,排除A项;材料没有涉及郡县制度的目的,排除B项;材料没有体现郡县制的内容,排除C项。故选D项。

9.A

【详解】根据题干信息“汉高祖、惠帝、文帝、景帝时都注意减少大工程的兴建和用兵。文帝时,每三年才征发一次徭役。景帝时,将始役年龄推迟至二十岁”,结合所学知识可知,这些举措促使西汉治世局面的产生,A项正确;“避免了汉初经济的衰败”与史实不符,排除B项;“导致汉朝的人口迅速增长”材料无法体现,排除C项;“免除了农民的赋役负担”是措施,不是这些措施带来的结果,排除D项。故选A项。

10.B

【详解】由题干图片《汉代讲经图》并结合所学可知,画像砖反映的是汉武帝罢黜百家、独尊儒术的举措,从此儒学居于主导地位,为历代王朝所推崇,影响深远,B项正确;题干和西汉的版图无关,排除A项;题干反映的是汉武帝在思想方面采取的措施与西汉的财政无关,排除C项;汉武帝通过推恩令解除了诸侯王的威胁,与题干无关,排除D项。故选B项。

11.A

【详解】据题干“东汉初期……刺史,为具有统理郡国职能的地方行政长官。刺史可不经三公直接向皇帝奏事”可知,这一举措,加强了中央集权,强化中央对地方的控制,A项正确;题干材料不能体现州刺史的设立打击了豪强地主势力,排除B项;题干没有涉及外戚势力膨胀,排除C项;化解了各种社会矛盾,说法太绝对,排除D项。故选A项。

12.D

【详解】根据题干信息“《三国志·华佗传》”“若病结积在内,针药所不能及,当须刳(剖开)割者,便饮其麻沸散,须臾(片刻)便如醉死,无所知,因破取”,结合所学知识可知,东汉名医华佗不仅擅长用针灸、汤药为人治病,而且能实施外科手术。他发明了“麻沸散”,并运用其进行了各种手术,D项正确;佛教得到广泛的传播,与东汉名医华佗没有联系,排除A项;建立了中医临床理论体系,与东汉张仲景相关,与东汉名医华佗没有联系,排除B项;书法已成为一门艺术,与东汉名医华佗没有联系,排除C项。故选D项。

13.C

【详解】根据题干信息“地广野丰,民勤本业……会(会稽,今绍兴)土带海傍湖……膏腴上地,亩直一金”,意思是南方土地大量开垦、土地肥沃,结合所学知识可知,材料反映了南朝时期,江南地区得到开发,C项正确;北方遭受长期战乱,题干内容没有体现,题干内容反映的是南方土地大量开垦、土地肥沃,排除A项;游牧民族大量内迁、农业生产技术先进,题干内容没有涉及,题干内容反映的是南方土地大量开垦、土地肥沃,排除BD项。故选C项。

14.C

【详解】根据材料“蕴含着胡汉杂糅的历史内涵,石窟内既体现汉式建筑的富丽堂皇,又散逸着少数民族建筑或雄浑壮阔、或精巧柔美的气息”可以体现出云冈石窟将汉族与少数民族的风格融合在一起,体现了民族交融的加强,C项正确;从来没有体现雕刻艺术的兴起,A项正确;材料没有涉及北方经济的繁荣,排除B项;云冈石窟位于山西,与南方政局的稳定无关,排除D项。故选C项。

15.B

【详解】由材料“历史解释是对史实的分析或评判”可知,西域都护的设置标志着西域正式归属中央政权,是对设置西域都护的评判,B项正确;秦朝李斯下令将小篆作为全国通用文字是对客观历史事件的叙述,属于历史史实,排除A项;三国时,吴国派卫温率领船队到达夷洲是对客观历史事件的叙述,属于历史史实,排除C项;祖冲之把圆周率精确到小数点以后的第七位数字是对客观历史事件的叙述,属于历史史实,排除D项。故选B项。

16.(1)史料类型:实物史料。

正确:从材料中可得出我国先民已经有了交流和融合。

有误:时间不是部落联盟阶段以前,而是部落联盟阶段。

(2)A(错误)B(正确)C(未涉及)

(3)人物:张骞;班超;甘英;汉武帝;东汉明帝。

(4)作用:使鲜卑族融入中华民族;促进鲜卑文化的进步;使鲜卑与中原地区联系更加紧密,差距缩小;有利于促进中华民族的大融合大发展。(任答其中3点即可)

(5)认识:中国自古以来就是一个多民族国家;历史上各民族在不断地交流中融合发展;各民族都为中华民族的发展做出了贡献等。(任答其中2点即可。其他符合题意的答案同等给分)

【详解】(1)类型:根据材料“陶寺遗址出土的彩绘龙纹陶盘”可以得出这指的是考古发掘出来的文物,所以属于实物资料。正确:根据材料“我们认为它是以蛇为主体,综合了鳄、羊、鸟等动物的部分特征所组成的复合图腾”可以从材料中可得出我国先民已经有了交流和融合,故说法正确。错误:根据材料“这与夏人在陶寺墓地时期的社会性质,即部落联盟阶段,也是正相适应的”可以得出:时间不是部落联盟阶段以前,而是部落联盟阶段,故说法错误。

(2)判断:A:根据材料“中国在汉代以后对西方文化艺术特别是佛教艺术的输入和本土化,与北方草原民族文化的冲撞交流和融合,都为中原本土文化艺术的振兴不断注入了新鲜血液”可以得出“西方的宗教艺术在汉代以前就已通过丝绸之路传入中国”说法错误。B:根据材料“此后中国两千多年文化艺术的发展是以继承了华夏文化的汉文化为根基的嬗变,汉之后的各个朝代出现多种文化的融合交流,其主流是沿着中国化的文化经脉流淌”可以得出“中国的文化艺术在中原文化不断和其他文化碰撞交融的基础上不断发展”说法正确。C:材料中没有涉及“丝绸之路开通后,汉朝的开渠、凿井、铸铁等技术传到了西域地区”。

(3)人物:结合所学知识,汉代对外交流的历史事件有汉武帝派遣张骞出使西域,东汉明帝班超经营西域,甘英出使大秦等。写出两位人物即可。

(4)作用:根据材料“北魏孝文帝拓跋宏的改革使我国北方的鲜卑族逐渐融入中华民族大家庭中,为中华民族增添了活力”可以得出北魏孝文帝改革的作用是使鲜卑族融入中华民族;根据材料“经过孝文帝拓跋宏的这一系列改革,通过学习中原先进文化,使鲜卑落后的文化大为改观”可以得出北魏孝文帝改革的作用是促进鲜卑文化的进步;根据材料“也使鲜卑人与中原地区人民的联系更加紧密,两者之间的差别越来越小”可以得出北魏孝文帝改革的作用是使鲜卑与中原地区联系更加紧密,差距缩小;根据材料“有利于促进中华民族的大交融、大发展”可以得出北魏孝文帝改革的作用是有利于促进中华民族的大融合大发展。

(5)认识:开放性试题,言之有理即可。根据上述材料可以得出,我国各民族一直在交流中不点发展,所以中国自古以来就是一个多民族国家;历史上各民族在不断地交流中融合发展;各民族都为中华民族的发展做出了贡献等。

17.(1)①道家;②孟子。

共同之处:以民为本。

(2)A(正确)B(错误)

(3)作用:抵御匈奴,有利于维护北方的安定。

(4)变化:从用竹简、木牍、缣帛到用纸书写。

影响:开创了一场书写材料的革命;为文化教育事业的发展创造了有利条件;对世界文明作出了巨大贡献。

(5)如何实现:树立创新意识,努力学习增强创新能力;继承发扬中华文明的创新进取精神,敢于挑战,勇于担当;深刻理解国家创新发展战略,投身创新实践,推动中华文明走向新的辉煌,实现中华民族伟大复兴。(任答2点,意思相近即可,其他符合题意的答案同等给分)

【详解】(1)①根据所学知识可知,老子道家学派创始人。在政治上主张“无为而治”,人们与世无争,天下就能太平。②根据所学知识可知,孟子是战国时期儒家学派主要代表人物。他主张民为贵,社稷次之,君为轻。王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛。共同之处:根据材料可知,以民为本。

(2)A:结合所学知识可知,公元前221年,秦国完成统一大业,建立秦朝。A正确。B:结合所学知识可知,秦长城实际是在原先战国时期秦长城,赵长城,燕长城三国长城的基础上修建。B错误。

(3)作用:根据地图和结合所学知识可知,为抵御匈奴,维护北方的安定秦修筑长城。

(4)变化:根据材料“在纸出现之前,书写材料是竹简、木牍、缣帛”“制作出更适合书写的植物纤维纸,被称为“蔡侯纸””可知,古代书写材料由竹简、木牍、缣帛变为了纸。影响:根据所学知识可知,开创了一场书写材料的革命;为文化教育事业的发展创造了有利条件;对世界文明作出了巨大贡献。

(5)如何实现:本小问属于开放性题目,言之有理即可。解答本题需要学生从“树立创新意识,努力学习增强创新能力;继承发扬中华文明的创新进取精神,敢于挑战,勇于担当;深刻理解国家创新发展战略,投身创新实践,推动中华文明走向新的辉煌,实现中华民族伟大复兴等”角度进行回答。

18.(1)历史功绩:秦始皇,灭六国,建立了历史上第一个统一的多民族的封建国家。汉武帝,组织强大的军队彻底击败匈奴,安定了北方边境。

(2)评价:一方面,肯定了秦始皇统一了文字和各种制度的历史作用;另一方面,批判秦始皇滥用民力、残酷压迫人民的暴政。

(3)方法:依据史料,从人物的事迹出发;一分为二、客观辩证地评判;运用唯物史观,史论结合地评价。(答出其中两点,意思相近即可)

【详解】(1)历史功绩:根据材料信息“秦始皇是第一个把中国统一起来的人物。不但政治上统一中国,而且统一了中国的文字、中国各种制度,如度量衡,有些制度后来一直沿用下来”,结合所学知识可知,秦始皇灭六国,建立了历史上第一个统一的多民族的封建国家;根据所学知识可知,汉武帝组织强大的军队彻底击败匈奴,安定了北方边境。

(2)评价:根据材料信息“秦始皇在历史发展过程中的进步作用要肯定,但他在统一六国以后,丧失了进取的方面,志得意满,求神仙,修宫室,残酷地压迫人民”,结合所学知识可知,一方面,毛泽东肯定了秦始皇统一了文字和各种制度的历史作用;另一方面,批判秦始皇滥用民力、残酷压迫人民的暴政。

(3)方法:本小题相对开放,言之有理即可,根据材料信息结合所学知识可知,从评价历史人物应依据史料,从人物的事迹出发;一分为二、客观辩证地评判;运用唯物史观,史论结合地评价等角度作答。

答案第6页,共6页

答案第5页,共6页

同课章节目录