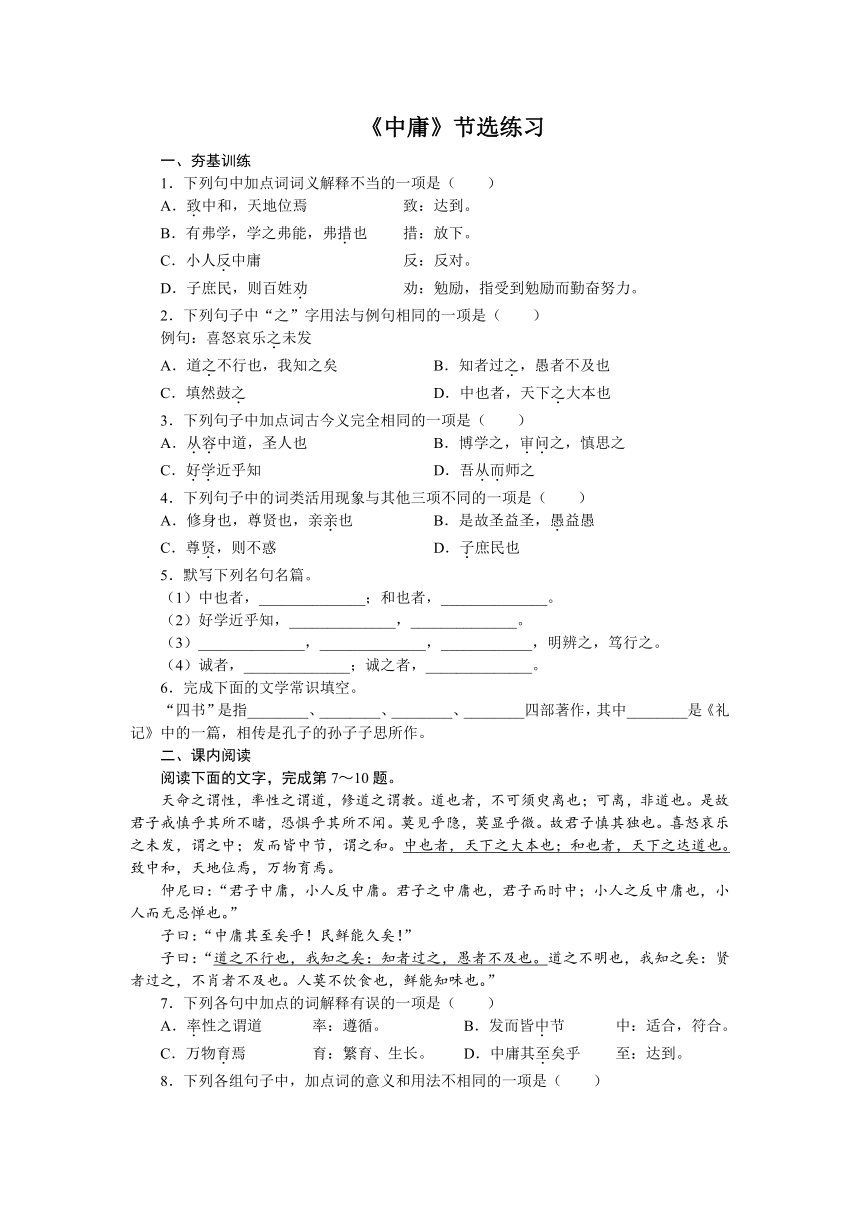

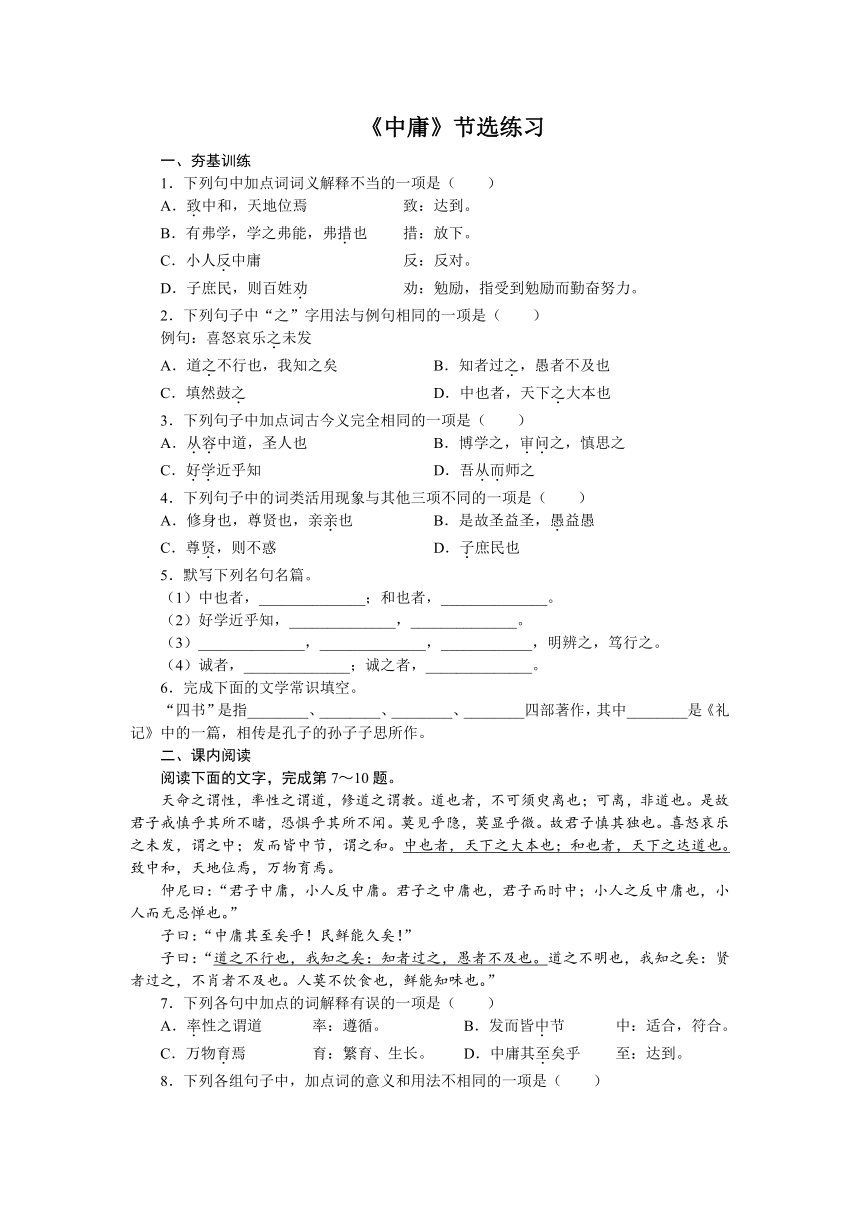

语文(人教版)选修《中国文化经典研读》同步练习:第四单元《中庸》节选

文档属性

| 名称 | 语文(人教版)选修《中国文化经典研读》同步练习:第四单元《中庸》节选 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 157.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-07-20 08:01:44 | ||

图片预览

文档简介

《中庸》节选练习

一、夯基训练

1.下列句中加点词词义解释不当的一项是( )

A.致中和,天地位焉 致:达到。

B.有弗学,学之弗能,弗措也 措:放下。

C.小人反中庸 反:反对。

D.子庶民,则百姓劝 劝:勉励,指受到勉励而勤奋努力。

2.下列句子中“之”字用法与例句相同的一项是( )

例句:喜怒哀乐之未发

A.道之不行也,我知之矣 B.知者过之,愚者不及也

C.填然鼓之 D.中也者,天下之大本也

3.下列句子中加点词古今义完全相同的一项是( )

A.从容中道,圣人也 B.博学之,审问之,慎思之

C.好学近乎知 D.吾从而师之

4.下列句子中的词类活用现象与其他三项不同的一项是( )

A.修身也,尊贤也,亲亲也 B.是故圣益圣,愚益愚

C.尊贤,则不惑 D.子庶民也

5.默写下列名句名篇。

(1)中也者,______________;和也者,______________。

(2)好学近乎知,______________,______________。

(3)______________,______________,____________,明辨之,笃行之。

(4)诚者,______________;诚之者,______________。

6.完成下面的文学常识填空。

“四书”是指________、________、________、________四部著作,其中________是《礼记》中的一篇,相传是孔子的孙子子思所作。

二、课内阅读

阅读下面的文字,完成第7~10题。

天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。道也者,不可须臾离也;可离,非道也。是故君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻。莫见乎隐,莫显乎微。故君子慎其独也。喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。

仲尼曰:“君子中庸,小人反中庸。君子之中庸也,君子而时中;小人之反中庸也,小人而无忌惮也。”

子曰:“中庸其至矣乎!民鲜能久矣!”

子曰:“道之不行也,我知之矣:知者过之,愚者不及也。道之不明也,我知之矣:贤者过之,不肖者不及也。人莫不饮食也,鲜能知味也。”

7.下列各句中加点的词解释有误的一项是( )

A.率性之谓道 率:遵循。 B.发而皆中节 中:适合,符合。

C.万物育焉 育:繁育、生长。 D.中庸其至矣乎 至:达到。

8.下列各组句子中,加点词的意义和用法不相同的一项是( )

9.下面对文意理解不完全正确的一项是( )

A.作者认为“中”,是人人都有的本性;“和”,是普遍通行的行为准则,达到“中和”的境界,天地便各在其位了,万物便生长繁育了。

B.孔子认为中庸之道之所以不能实行,是因为:聪明的人自以为是,认识过了头;愚蠢的人智力不及,不能理解它。他还说:中庸之道只有贤能的人才能做到,不贤的人根本做不到。

C.作者认为中庸是最高的德行,最高的道德标准,所以,很少有人能够真正实行它。这正如我们要求“大公无私”,很少有人能做到一样。

D.作者认为君子之所以中庸,是因为君子随时做到适中、恰当;小人之所以违背中庸,是因为小人肆无忌惮,好走极端。也就是说,过分与不够貌似不同,其实质都是一样的,都不符合中庸的要求。

10.请把文言文中画横线的句子翻译为现代汉语。

(1)中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。

(2)道之不行也,我知之矣:知者过之,愚者不及也。

三、延伸阅读

阅读下面的文言文,完成第11~15题。

斗且见微知著

斗且廷见令尹子常①,子常与之语,问蓄货聚马。

归以语其弟曰:“楚其亡乎!不然,令尹其不免乎!吾见令尹,令尹问蓄聚积实,如饿豺狼焉;殆必亡者也。夫古者聚货不妨民衣食之利,聚马不害民之财用。国马足以行军,公马足以称赋②,不是过也。公货足以宾献③,家货足以共用,不是过也。夫货马邮则阙于民,民多阙则有离叛之心,将何以封矣?”“昔斗子文三舍令尹,无一日之积,恤民之故也。成王闻子文之朝不及夕也,于是乎每朝设脯一束,糗一筐,以羞子文;至于今秩之。成王每出子文之禄,必逃,王止而后复。人谓子文曰:‘人生求富,而子逃之,何也?’对曰:‘夫从政者,以庇民也。民多旷者,而我取富焉,是勤民以自封也,死无日矣。我逃死,非逃富也。’故庄王之世,灭若敖氏④,唯子文之后在,至于今处郧,为楚良臣。”

“今子常,先大夫之后也,而相楚君无令名于四方。民之羸馁,日已甚矣。四境盈垒,道歹堇相望,盗贼伺目,民无所放⑤。是之不恤,而蓄聚不厌,其速怨于民多矣。子常其能贤于成、灵乎?成不礼于穆,愿食熊蹯,不获而死。灵不顾于民,一国弃之如遗迹焉。子常为政,而无礼不顾甚于成、灵,其独何力以待之!”

期年,乃有柏举之战,子常奔郑,昭王奔随。

(选自《国语》)

注:①子常:子囊(即后文的“先大夫”)之孙。斗且及后文的斗子文,都是楚国的官员。文中成王(后文又简称“成”)。②称赋:与兵赋相称。③宾献:馈赠及进贡。④若敖氏:与斗子同族。⑤放:依。

11.对下列各句中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.以羞子文 羞:羞辱。 B.是勤民以自封也 勤:使……劳苦。

C.相楚君无令名于四方 令:美好。 D.其速怨于民多矣 速:招致。

12.下列各组句子中,加点词的意义和用法完全相同的一组是( )

13.下列句子编为四组,全都能作“子常必亡”依据的一项是( )

①令尹问蓄聚积实,如饿豺狼焉 ②夫货马邮则阙于民,民多阙则有离叛之心 ③是勤民以自封也,死无日矣 ④是之不恤,而蓄聚不厌 ⑤无礼不顾甚于成、灵 ⑥子常奔郑,昭王奔随

A.①③⑥ B.①④⑤ C.②③⑤ D.②④⑥

14.下列对原文的叙述和分析不正确的一项是( )

A.斗且见微知著,从与令尹的交谈中看出对方一心聚敛必然招致百姓怨恨,楚国面临着亡国之灾。

B.斗子文因恤民而家无储粮,楚成王依朝廷常例送他肉和粮,并多次要给他增加俸禄,子文却避而不受。

C.子常身居高位,不能辅佐国君富民兴国,反倒聚敛不已,致使民心离散、民怨沸腾,终被百姓抛弃。

D.斗子文的智慧在于懂得为政庇民之道,不靠勤民取富,不但深得成王厚遇,而且福及子孙后代。

15.把文言文阅读材料中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)国马足以行军,公马足以称赋,不是过也。

(2)四境盈垒,道歹堇相望,盗贼伺目,民无所放。是之不恤,而蓄聚不厌,其速怨于民多矣。

16.阅读下面的文言文短文,回答后面的问题。

骠骑将军为人少言不泄有气敢任天子尝欲教之孙吴兵法对曰顾方略何如耳不至①学古兵法天子为治第令骠骑视之对曰匈奴未灭无以家为也由此上益重爱之。

注:①不至:可译为“不必”。

(1)用“/”给这段话标上句读(断句)。

(2)在断句的基础上,给这段话标上标点符号。

(3)翻译这段文字。

参考答案

1. 答案:C 解析:反,违背。

2. 答案:A 解析:A项与例句均为助词,用于主谓之间,取消句子独立性。B项,指示代词。C项,音节助词,无义。D项,助词,的。

3. 答案:C 解析:A项,古义:指自然而然。今义:不慌不忙、镇定、沉着。B项,古义:指审慎地询问。今义:即审讯,公安机关、检察机关或法院向民事案件中的当事人或刑事案件中的自诉人、被告人查问有关案件的事实。D项,古义:是两个词,从,跟随;而,表动作的承接。今义:一个词,连词,上文是原因、方法等,下文是结果、目的等;因此就。

4. 答案:D 解析:A、B、C三项均为形容词作名词;D项,意动用法。

5. 答案:(1)天下之大本也 天下之达道也 (2)力行近乎仁 知耻近乎勇 (3)博学之 审问之 慎思之 (4)天之道也 人之道也

6. 答案:《中庸》 《大学》 《论语》 《孟子》 《中庸》

答案:

7.D 解析:至,至道(最高的道德标准)。

8.A 解析:A项,代词;语气助词,表推测。B项,均为助词,用于主谓之间,取消句子独立性。C项,均为助词,表停顿。D项,均为疑问代词,没有谁,没有什么。

9.B 解析:B项中“只有贤能的人才能做到”一说有误,原文强调“贤者过之”,即贤能的人做得太过分。

10.(1)中,是天下人最重要的根本;和,是天下人普遍通行的行为准则。

(2)中庸的道理不能实行的原因,我知道了:聪明的人常常做过了头,愚昧的人则常常达不到。

答案:

11.A 解析:羞,送给。

12.A 解析:A项,均为助词,用于主谓之间,取消句子独立性。B项,前者是代词,代“子常”;后者是副词,表示推测语气。C项,前者表转折关系,后者表顺承关系。D项,前者表比较,可译为“比”;后者介绍动作行为涉及的对象,可译为“对”。

13.B 解析:③是斗子文与人对话时自述其志,故不能作“子常必亡”的证据。⑥是子常的结局。

14.B 解析:“常例”是成王“羞子文”后才形成的。

15.(1)国家征收的马匹满足行军所用就够了,公卿征收的马匹足够打仗也就行了,都不超过限度。

(2)四方边境上布满了堡垒,路上饿死的人随处可见,盗贼伺机作乱,百姓无所依靠。子常对这些都不去救济,却聚敛不已,他招致百姓怨恨的事情太多了。

参考译文:斗且在朝廷上拜见子常,子常和他谈话,问斗且怎样才能聚敛财物、名马而致富。

(斗且)回家对他的弟弟说:“楚国大概要灭亡了!如果不是这样,令尹大概要不免于难了!我拜见令尹,令尹问如何聚敛财物,就像饥饿的豺狼一样;恐怕是一定要灭亡了。古时候(君臣)积蓄财宝不妨害百姓穿衣吃饭,聚敛马匹也不损害百姓的财用。国家征收的马匹满足行军所用就够了,公卿征收的马匹足够打仗也就行了,都不超过限度。公卿的财物足够馈赠进献就行了,大夫家里的财物足够供给使用也就行了,也都不超过限度。财物和马匹超过了限度,百姓那里就不充足,百姓不充足就会产生反叛之心,那么将凭什么来立国呢?”“过去斗子文三次辞去令尹的职务,家里连一天用来生活的积蓄都没有,这是体恤百姓的缘故。成王听说斗子文几乎吃了上顿就没有下顿,因此每逢朝见时就预备一束干肉,一筐干粮,用来送给子文。直到现在还成为国君对待令尹的常例。成王每当增加子文的俸禄时,子文一定要逃避,直到成王停止给他增禄,他才返回朝廷任职。有人对子文说:‘人活着就是求个富贵,但你却逃避它,为什么呢?’他回答说:‘当政的人是庇护百姓的,百姓的财物空了,而我却得到了富贵,这是使百姓劳苦来增加我自己的财富,那么我离死亡也就不远了。我是在逃避死亡,不是在逃避富贵。’所以楚庄王在位的时候,灭了若敖氏家庭,只有子文的后代存活了下来,直到现在还居住在郧地,做着楚国的良臣。”

“现在的子常,是先大夫(子囊)的后代,辅佐楚君,在外却没有好的名声。百姓疲弱饥饿,一天比一天厉害。四方边境上布满了堡垒,路上饿死的人随处可见,盗贼伺机作乱,百姓无所依靠。子常对这些都不去救济,却聚敛不已,他招致百姓怨恨的事情太多了。子常难道能比成王、灵王更贤明吗?成王因为对穆王无礼,临死时想吃熊掌都没有得到。灵王不顾念百姓的死活,一国的百姓都背弃了他,就像行人遗弃脚印一样。子常执政,他的无礼、对百姓的不顾念比成王、灵王还厉害。他独自一人凭什么力量来对付这种败亡的局面呢!”

过了一年,就发生了柏举之战,子常跑到郑国,昭王跑到随国。

16. 答案:(1)略 (2)骠骑将军为人少言不泄,有气敢任。天子尝欲教之孙吴兵法,对曰:“顾方略何如耳,不至学古兵法。”天子为治第,令骠骑视之,对曰:“匈奴未灭,无以家为也。”由此上益重爱之。(3)参考译文:骠骑将军的为人是话语不多,从不随便多言多语泄漏机密,果敢而有勇气。皇帝曾打算教他孙吴兵法,他回答:“看用兵方法谋略怎样行,不必学古人兵法。”皇帝给他建造住宅,让他去看看,他回答说:“匈奴还没消灭,没有办法考虑家。”因此,皇帝更加重视喜爱他了。

一、夯基训练

1.下列句中加点词词义解释不当的一项是( )

A.致中和,天地位焉 致:达到。

B.有弗学,学之弗能,弗措也 措:放下。

C.小人反中庸 反:反对。

D.子庶民,则百姓劝 劝:勉励,指受到勉励而勤奋努力。

2.下列句子中“之”字用法与例句相同的一项是( )

例句:喜怒哀乐之未发

A.道之不行也,我知之矣 B.知者过之,愚者不及也

C.填然鼓之 D.中也者,天下之大本也

3.下列句子中加点词古今义完全相同的一项是( )

A.从容中道,圣人也 B.博学之,审问之,慎思之

C.好学近乎知 D.吾从而师之

4.下列句子中的词类活用现象与其他三项不同的一项是( )

A.修身也,尊贤也,亲亲也 B.是故圣益圣,愚益愚

C.尊贤,则不惑 D.子庶民也

5.默写下列名句名篇。

(1)中也者,______________;和也者,______________。

(2)好学近乎知,______________,______________。

(3)______________,______________,____________,明辨之,笃行之。

(4)诚者,______________;诚之者,______________。

6.完成下面的文学常识填空。

“四书”是指________、________、________、________四部著作,其中________是《礼记》中的一篇,相传是孔子的孙子子思所作。

二、课内阅读

阅读下面的文字,完成第7~10题。

天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。道也者,不可须臾离也;可离,非道也。是故君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻。莫见乎隐,莫显乎微。故君子慎其独也。喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。

仲尼曰:“君子中庸,小人反中庸。君子之中庸也,君子而时中;小人之反中庸也,小人而无忌惮也。”

子曰:“中庸其至矣乎!民鲜能久矣!”

子曰:“道之不行也,我知之矣:知者过之,愚者不及也。道之不明也,我知之矣:贤者过之,不肖者不及也。人莫不饮食也,鲜能知味也。”

7.下列各句中加点的词解释有误的一项是( )

A.率性之谓道 率:遵循。 B.发而皆中节 中:适合,符合。

C.万物育焉 育:繁育、生长。 D.中庸其至矣乎 至:达到。

8.下列各组句子中,加点词的意义和用法不相同的一项是( )

9.下面对文意理解不完全正确的一项是( )

A.作者认为“中”,是人人都有的本性;“和”,是普遍通行的行为准则,达到“中和”的境界,天地便各在其位了,万物便生长繁育了。

B.孔子认为中庸之道之所以不能实行,是因为:聪明的人自以为是,认识过了头;愚蠢的人智力不及,不能理解它。他还说:中庸之道只有贤能的人才能做到,不贤的人根本做不到。

C.作者认为中庸是最高的德行,最高的道德标准,所以,很少有人能够真正实行它。这正如我们要求“大公无私”,很少有人能做到一样。

D.作者认为君子之所以中庸,是因为君子随时做到适中、恰当;小人之所以违背中庸,是因为小人肆无忌惮,好走极端。也就是说,过分与不够貌似不同,其实质都是一样的,都不符合中庸的要求。

10.请把文言文中画横线的句子翻译为现代汉语。

(1)中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。

(2)道之不行也,我知之矣:知者过之,愚者不及也。

三、延伸阅读

阅读下面的文言文,完成第11~15题。

斗且见微知著

斗且廷见令尹子常①,子常与之语,问蓄货聚马。

归以语其弟曰:“楚其亡乎!不然,令尹其不免乎!吾见令尹,令尹问蓄聚积实,如饿豺狼焉;殆必亡者也。夫古者聚货不妨民衣食之利,聚马不害民之财用。国马足以行军,公马足以称赋②,不是过也。公货足以宾献③,家货足以共用,不是过也。夫货马邮则阙于民,民多阙则有离叛之心,将何以封矣?”“昔斗子文三舍令尹,无一日之积,恤民之故也。成王闻子文之朝不及夕也,于是乎每朝设脯一束,糗一筐,以羞子文;至于今秩之。成王每出子文之禄,必逃,王止而后复。人谓子文曰:‘人生求富,而子逃之,何也?’对曰:‘夫从政者,以庇民也。民多旷者,而我取富焉,是勤民以自封也,死无日矣。我逃死,非逃富也。’故庄王之世,灭若敖氏④,唯子文之后在,至于今处郧,为楚良臣。”

“今子常,先大夫之后也,而相楚君无令名于四方。民之羸馁,日已甚矣。四境盈垒,道歹堇相望,盗贼伺目,民无所放⑤。是之不恤,而蓄聚不厌,其速怨于民多矣。子常其能贤于成、灵乎?成不礼于穆,愿食熊蹯,不获而死。灵不顾于民,一国弃之如遗迹焉。子常为政,而无礼不顾甚于成、灵,其独何力以待之!”

期年,乃有柏举之战,子常奔郑,昭王奔随。

(选自《国语》)

注:①子常:子囊(即后文的“先大夫”)之孙。斗且及后文的斗子文,都是楚国的官员。文中成王(后文又简称“成”)。②称赋:与兵赋相称。③宾献:馈赠及进贡。④若敖氏:与斗子同族。⑤放:依。

11.对下列各句中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.以羞子文 羞:羞辱。 B.是勤民以自封也 勤:使……劳苦。

C.相楚君无令名于四方 令:美好。 D.其速怨于民多矣 速:招致。

12.下列各组句子中,加点词的意义和用法完全相同的一组是( )

13.下列句子编为四组,全都能作“子常必亡”依据的一项是( )

①令尹问蓄聚积实,如饿豺狼焉 ②夫货马邮则阙于民,民多阙则有离叛之心 ③是勤民以自封也,死无日矣 ④是之不恤,而蓄聚不厌 ⑤无礼不顾甚于成、灵 ⑥子常奔郑,昭王奔随

A.①③⑥ B.①④⑤ C.②③⑤ D.②④⑥

14.下列对原文的叙述和分析不正确的一项是( )

A.斗且见微知著,从与令尹的交谈中看出对方一心聚敛必然招致百姓怨恨,楚国面临着亡国之灾。

B.斗子文因恤民而家无储粮,楚成王依朝廷常例送他肉和粮,并多次要给他增加俸禄,子文却避而不受。

C.子常身居高位,不能辅佐国君富民兴国,反倒聚敛不已,致使民心离散、民怨沸腾,终被百姓抛弃。

D.斗子文的智慧在于懂得为政庇民之道,不靠勤民取富,不但深得成王厚遇,而且福及子孙后代。

15.把文言文阅读材料中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)国马足以行军,公马足以称赋,不是过也。

(2)四境盈垒,道歹堇相望,盗贼伺目,民无所放。是之不恤,而蓄聚不厌,其速怨于民多矣。

16.阅读下面的文言文短文,回答后面的问题。

骠骑将军为人少言不泄有气敢任天子尝欲教之孙吴兵法对曰顾方略何如耳不至①学古兵法天子为治第令骠骑视之对曰匈奴未灭无以家为也由此上益重爱之。

注:①不至:可译为“不必”。

(1)用“/”给这段话标上句读(断句)。

(2)在断句的基础上,给这段话标上标点符号。

(3)翻译这段文字。

参考答案

1. 答案:C 解析:反,违背。

2. 答案:A 解析:A项与例句均为助词,用于主谓之间,取消句子独立性。B项,指示代词。C项,音节助词,无义。D项,助词,的。

3. 答案:C 解析:A项,古义:指自然而然。今义:不慌不忙、镇定、沉着。B项,古义:指审慎地询问。今义:即审讯,公安机关、检察机关或法院向民事案件中的当事人或刑事案件中的自诉人、被告人查问有关案件的事实。D项,古义:是两个词,从,跟随;而,表动作的承接。今义:一个词,连词,上文是原因、方法等,下文是结果、目的等;因此就。

4. 答案:D 解析:A、B、C三项均为形容词作名词;D项,意动用法。

5. 答案:(1)天下之大本也 天下之达道也 (2)力行近乎仁 知耻近乎勇 (3)博学之 审问之 慎思之 (4)天之道也 人之道也

6. 答案:《中庸》 《大学》 《论语》 《孟子》 《中庸》

答案:

7.D 解析:至,至道(最高的道德标准)。

8.A 解析:A项,代词;语气助词,表推测。B项,均为助词,用于主谓之间,取消句子独立性。C项,均为助词,表停顿。D项,均为疑问代词,没有谁,没有什么。

9.B 解析:B项中“只有贤能的人才能做到”一说有误,原文强调“贤者过之”,即贤能的人做得太过分。

10.(1)中,是天下人最重要的根本;和,是天下人普遍通行的行为准则。

(2)中庸的道理不能实行的原因,我知道了:聪明的人常常做过了头,愚昧的人则常常达不到。

答案:

11.A 解析:羞,送给。

12.A 解析:A项,均为助词,用于主谓之间,取消句子独立性。B项,前者是代词,代“子常”;后者是副词,表示推测语气。C项,前者表转折关系,后者表顺承关系。D项,前者表比较,可译为“比”;后者介绍动作行为涉及的对象,可译为“对”。

13.B 解析:③是斗子文与人对话时自述其志,故不能作“子常必亡”的证据。⑥是子常的结局。

14.B 解析:“常例”是成王“羞子文”后才形成的。

15.(1)国家征收的马匹满足行军所用就够了,公卿征收的马匹足够打仗也就行了,都不超过限度。

(2)四方边境上布满了堡垒,路上饿死的人随处可见,盗贼伺机作乱,百姓无所依靠。子常对这些都不去救济,却聚敛不已,他招致百姓怨恨的事情太多了。

参考译文:斗且在朝廷上拜见子常,子常和他谈话,问斗且怎样才能聚敛财物、名马而致富。

(斗且)回家对他的弟弟说:“楚国大概要灭亡了!如果不是这样,令尹大概要不免于难了!我拜见令尹,令尹问如何聚敛财物,就像饥饿的豺狼一样;恐怕是一定要灭亡了。古时候(君臣)积蓄财宝不妨害百姓穿衣吃饭,聚敛马匹也不损害百姓的财用。国家征收的马匹满足行军所用就够了,公卿征收的马匹足够打仗也就行了,都不超过限度。公卿的财物足够馈赠进献就行了,大夫家里的财物足够供给使用也就行了,也都不超过限度。财物和马匹超过了限度,百姓那里就不充足,百姓不充足就会产生反叛之心,那么将凭什么来立国呢?”“过去斗子文三次辞去令尹的职务,家里连一天用来生活的积蓄都没有,这是体恤百姓的缘故。成王听说斗子文几乎吃了上顿就没有下顿,因此每逢朝见时就预备一束干肉,一筐干粮,用来送给子文。直到现在还成为国君对待令尹的常例。成王每当增加子文的俸禄时,子文一定要逃避,直到成王停止给他增禄,他才返回朝廷任职。有人对子文说:‘人活着就是求个富贵,但你却逃避它,为什么呢?’他回答说:‘当政的人是庇护百姓的,百姓的财物空了,而我却得到了富贵,这是使百姓劳苦来增加我自己的财富,那么我离死亡也就不远了。我是在逃避死亡,不是在逃避富贵。’所以楚庄王在位的时候,灭了若敖氏家庭,只有子文的后代存活了下来,直到现在还居住在郧地,做着楚国的良臣。”

“现在的子常,是先大夫(子囊)的后代,辅佐楚君,在外却没有好的名声。百姓疲弱饥饿,一天比一天厉害。四方边境上布满了堡垒,路上饿死的人随处可见,盗贼伺机作乱,百姓无所依靠。子常对这些都不去救济,却聚敛不已,他招致百姓怨恨的事情太多了。子常难道能比成王、灵王更贤明吗?成王因为对穆王无礼,临死时想吃熊掌都没有得到。灵王不顾念百姓的死活,一国的百姓都背弃了他,就像行人遗弃脚印一样。子常执政,他的无礼、对百姓的不顾念比成王、灵王还厉害。他独自一人凭什么力量来对付这种败亡的局面呢!”

过了一年,就发生了柏举之战,子常跑到郑国,昭王跑到随国。

16. 答案:(1)略 (2)骠骑将军为人少言不泄,有气敢任。天子尝欲教之孙吴兵法,对曰:“顾方略何如耳,不至学古兵法。”天子为治第,令骠骑视之,对曰:“匈奴未灭,无以家为也。”由此上益重爱之。(3)参考译文:骠骑将军的为人是话语不多,从不随便多言多语泄漏机密,果敢而有勇气。皇帝曾打算教他孙吴兵法,他回答:“看用兵方法谋略怎样行,不必学古人兵法。”皇帝给他建造住宅,让他去看看,他回答说:“匈奴还没消灭,没有办法考虑家。”因此,皇帝更加重视喜爱他了。

同课章节目录