河南省南阳市2023-2024学年高二上学期期终质量评估历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省南阳市2023-2024学年高二上学期期终质量评估历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-29 20:25:46 | ||

图片预览

文档简介

南阳市2023年秋期高中二年级期终质量评估

历 史 试 题

第I卷(选择题48分)

一、选择题(每小题3分,共16小题,共48分,每小题只有一个正确答案)

1.商人认为,政权的获得乃是受命于“天”,祖先神灵和“天”会一直庇佑其统治。周初则赋予“天命”以道德内涵,强调“以德配天”,上天是否庇佑依据是“有德”而非血缘。这一变化表明,周人意在

A.实现神权与王权结合 B.强化政治的集权色彩

C.彰显西周政权正当性 D.适应地方制度的调整

2.西汉司马谈在《论六家要旨》中提出:“法家严而少恩,然其正君臣上下之分,不可改矣…法家不别亲疏,不殊贵贱,一断于法。”司马谈对法家的评价

A.巩固了儒学正统地位 B.是符合君主专制需要的

C.强调了法家积极作用 D.体现了儒法思想的融合

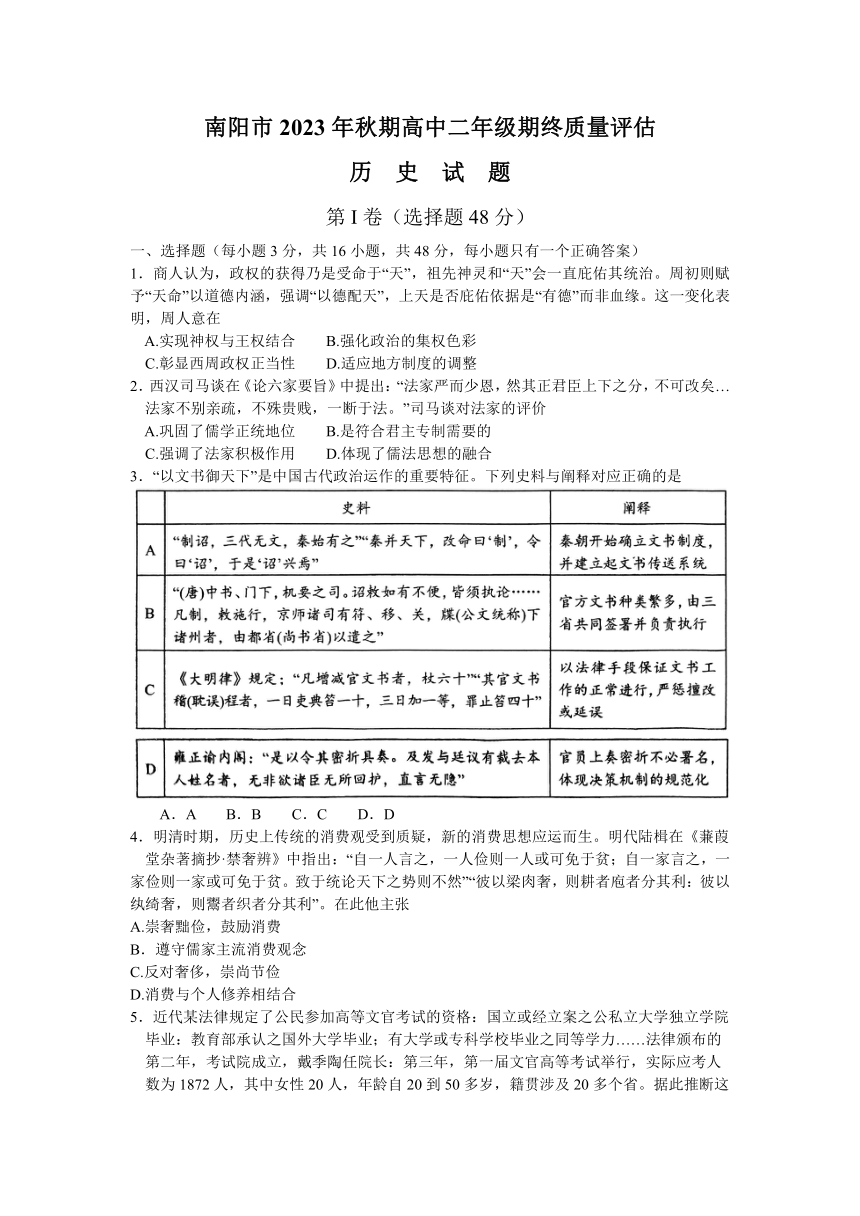

3.“以文书御天下”是中国古代政治运作的重要特征。下列史料与阐释对应正确的是

A.A B.B C.C D.D

4.明清时期,历史上传统的消费观受到质疑,新的消费思想应运而生。明代陆楫在《蒹葭

堂杂著摘抄·禁奢辨》中指出:“自一人言之,一人俭则一人或可免于贫;自一家言之,一家俭则一家或可免于贫。致于统论天下之势则不然”“彼以梁肉奢,则耕者庖者分其利:彼以纨绮奢,则鬻者织者分其利”。在此他主张

A.崇奢黜俭,鼓励消费

B.遵守儒家主流消费观念

C.反对奢侈,崇尚节俭

D.消费与个人修养相结合

5.近代某法律规定了公民参加高等文官考试的资格:国立或经立案之公私立大学独立学院

毕业:教育部承认之国外大学毕业;有大学或专科学校毕业之同等学力……法律颁布的

第二年,考试院成立,戴季陶任院长:第三年,第一届文官高等考试举行,实际应考人

数为1872人,其中女性20人,年龄自20到50多岁,籍贯涉及20多个省。据此推断这

一法律可能颁布于

A.晚清政府统治时期

B.南京临时政府时期

C.北洋军阀统治时期

D.南京国民政府时期

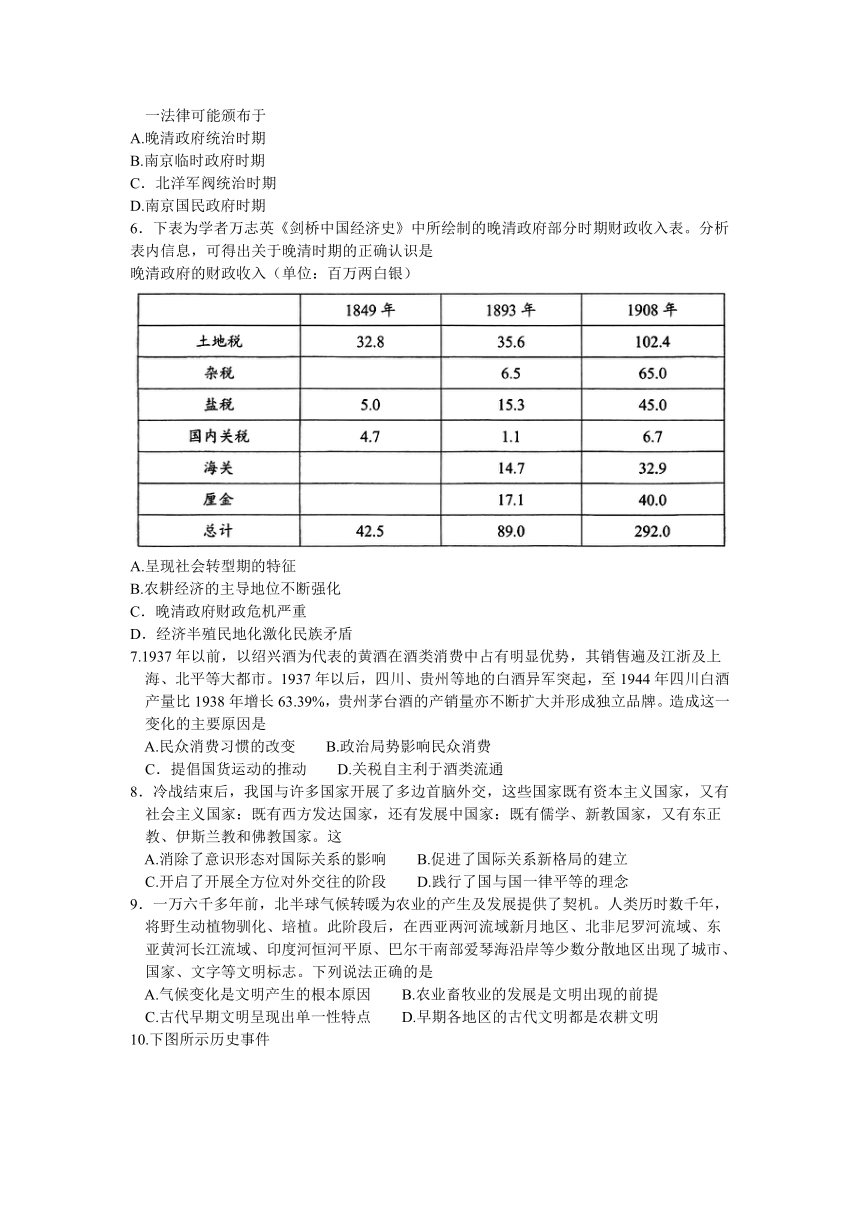

6.下表为学者万志英《剑桥中国经济史》中所绘制的晚清政府部分时期财政收入表。分析

表内信息,可得出关于晚清时期的正确认识是

晚清政府的财政收入(单位:百万两白银)

A.呈现社会转型期的特征

B.农耕经济的主导地位不断强化

C.晚清政府财政危机严重

D.经济半殖民地化激化民族矛盾

7.1937年以前,以绍兴酒为代表的黄酒在酒类消费中占有明显优势,其销售遍及江浙及上

海、北平等大都市。1937年以后,四川、贵州等地的白酒异军突起,至1944年四川白酒

产量比1938年增长63.39%,贵州茅台酒的产销量亦不断扩大并形成独立品牌。造成这一

变化的主要原因是

A.民众消费习惯的改变 B.政治局势影响民众消费

C.提倡国货运动的推动 D.关税自主利于酒类流通

8.冷战结束后,我国与许多国家开展了多边首脑外交,这些国家既有资本主义国家,又有

社会主义国家:既有西方发达国家,还有发展中国家:既有儒学、新教国家,又有东正

教、伊斯兰教和佛教国家。这

A.消除了意识形态对国际关系的影响 B.促进了国际关系新格局的建立

C.开启了开展全方位对外交往的阶段 D.践行了国与国一律平等的理念

9.一万六千多年前,北半球气候转暖为农业的产生及发展提供了契机。人类历时数千年,

将野生动植物驯化、培植。此阶段后,在西亚两河流域新月地区、北非尼罗河流域、东

亚黄河长江流域、印度河恒河平原、巴尔干南部爱琴海沿岸等少数分散地区出现了城市、

国家、文字等文明标志。下列说法正确的是

A.气候变化是文明产生的根本原因 B.农业畜牧业的发展是文明出现的前提

C.古代早期文明呈现出单一性特点 D.早期各地区的古代文明都是农耕文明

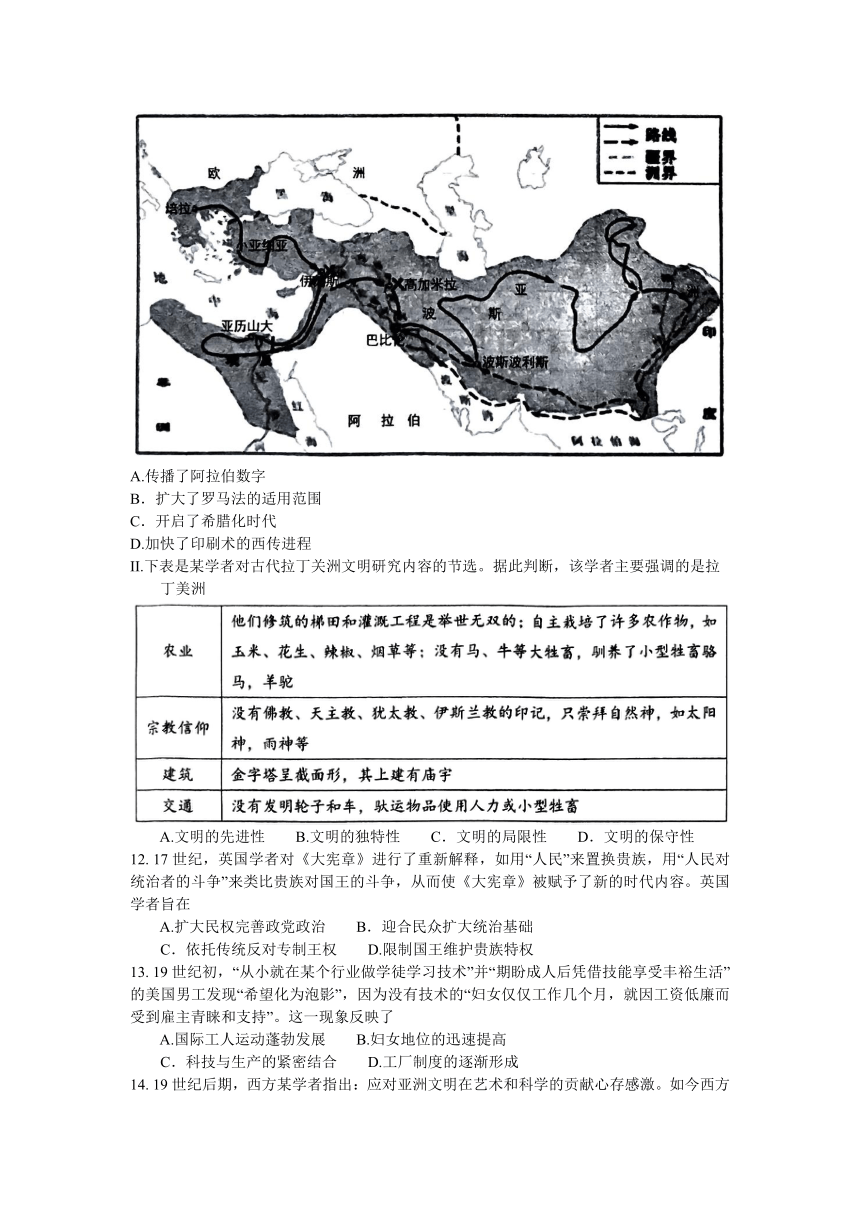

10.下图所示历史事件

A.传播了阿拉伯数字

B.扩大了罗马法的适用范围

C.开启了希腊化时代

D.加快了印刷术的西传进程

II.下表是某学者对古代拉丁关洲文明研究内容的节选。据此判断,该学者主要强调的是拉

丁美洲

A.文明的先进性 B.文明的独特性 C.文明的局限性 D.文明的保守性

12. 17世纪,英国学者对《大宪章》进行了重新解释,如用“人民”来置换贵族,用“人民对统治者的斗争”来类比贵族对国王的斗争,从而使《大宪章》被赋予了新的时代内容。英国学者旨在

A.扩大民权完善政党政治 B.迎合民众扩大统治基础

C.依托传统反对专制王权 D.限制国王维护贵族特权

13. 19世纪初,“从小就在某个行业做学徒学习技术”并“期盼成人后凭借技能享受丰裕生活”的美国男工发现“希望化为泡影”,因为没有技术的“妇女仅仅工作几个月,就因工资低廉而受到雇主青睐和支持”。这一现象反映了

A.国际工人运动蓬勃发展 B.妇女地位的迅速提高

C.科技与生产的紧密结合 D.工厂制度的逐渐形成

14. 19世纪后期,西方某学者指出:应对亚洲文明在艺术和科学的贡献心存感激。如今西方

大步发展,亚洲却衰落了,而帮助亚洲的方式就是“研究”他们的文化历史,“以期通过他们可以接受的方式复兴他们的文化”。这可以用来说明

A.工业发展推动文化输出 B.亚洲古典文明优于欧洲

C.殖民侵略方式的隐蔽性 D.列强希望复兴亚洲文化

15. 1965年,美国国会通过了《移民和国籍法》,规定科学和艺术方面有突出成就的移民和

美国急需的熟练及非熟练劳工享有优先权,移民入境后从事美国人不能或不愿从事的职

业,且从事的职业不会引起已经从事此种职业的美国人的失业或工资水平的下降。此规定

A.有利于战后美国经济的恢复与重建 B.取消了移民政策的种族歧视观念限制

C.适应了美国解决“滞胀”问题的需要 D.体现了美国移民政策的实用主义原则

16.有人说:“21世纪,不是一场技术的革命,也不是一场产品的革命,而是一场观念的革命……用电脑延伸人脑,用邮件延伸人腿,用语言延伸人嘴;光的速度、零的距离。海

的容量,瞬间传导全世界。”材料意在说明互联网

A.推动了科学技术的深入发展 B.重新阐释了传统的价值观念

C.代管了传统产业和已有产品 D.深刻改变了人们的交流方式

第Ⅱ卷(非选择题 52分)

二、非选择题(共四小题,其中第17题13分,第18题14分,第19题13分,笫20题l2

分,共52分。)

17. (13分)阅读下列材料,完成下列要求。

材料一 民族主义从18世纪启蒙运动时期开始兴起,在法国资产阶级革命和拿破仑战

争期间,资产阶级用民族、祖国的观念把法国人民团结在一起,并形成了民族主义思想。它

明确提出法国是一个统一的不可分割的国家,民族自治、氏族统一和民族个性的公民观念,

得到了不断强化和广泛传播:用民族国家代替王权国家、用民族国家利益盈上的观念代替了

王权利益至上观念,主权不受侵犯在资产阶级民族主义理论中占有核心地位。

一摘编自张固臣《论19世纪欧洲民族主义》

材料二 19世纪末,民族主义逐渐极端化。它认为在竞争激烈、强国林立的国际环境中,生存竞争是国际关系的常态。它强调把国家的边界尽可能的扩张到本民族金盛时期所统治过的历史疆界或天然疆界,极尽可能地为本民族获取更大的生存空间和资源……它认为民族间的竞争根本上依靠军事力量,并且只有通过战争才能促进民族、国家的发展,乃至世界的进步。

一摘编自于海峰《论民族主义的演变、作用与影响》

材料三 中国近代民族主义是在吸收西方民族主义精要与本土思想精华的基础上逐渐

丰富完善的。

特别是在义和团运动失败之后,以民族国家观念和主权意识为基调的近代民族主义则避

渐流行,成为反抗西方入侵的新的思想资源……它把批判锋芒直指中国自身的问题,认为内

部问题是危机加深的深层原因,把了解西方、向西方学习当作自强的出路。

摘编自张鸿石《论近代民族主义与中围外交》

(l)根据材料一概括19 t比纪初期欧洲民族主义的基本内涵,并结合所学知识分析其兴起的时

代背景。(7分)

(2)根据材料二、三,分析近代中国与19世纪末西方民族主义内涵的区别。(6分)

18.(14分)阅读下列材料,完成下列要求。

材料一 1828年美国开始修建第一条铁路。至1850年,美国铁路总长居世界第一位。

1850年,国会通过法令:在拟议中的铁路线两侧间隔地段每一英里铁路赠予6平方英里的土地。1867年,国会通过给铁路修筑公司以巨额贷款的法令。1869年联合太平洋铁路与中央太平洋铁路在普罗蒙特利接轨,成为第一条横贯北美大陆的铁路线。内战结束后,美国西部又先后于1868~1873年、1879~1883年、1886--1891年掀起了三次铁路建设高潮,到19

世纪末全美统一的铁路网逐渐形成。据统计,美国的铁路建设投资的85%为私人投资,居民积极购买股票和认购债券。铁路是19世纪后期美国西部城市化迅速发展的无可争议的重要原因,对美国经济的发展产生了重大而深远的影响。

——摘编自齐斌《19世纪美国铁路建设初探》

材料二截至2015年底,中国高速铁路已突破1.9万千米,是世界上高速铁路运营里程

最长、在建规模最大、拥有动车组列车最多、运营最繁忙的国家。在铁路工程建造方面,为

适应我国地质及气候条件复杂多样的特点,在路基、桥梁、隧道、客站等基础设施建设领域,

以及无砟轨道、牵引供电、通信信号等专业领域,攻克了一系列技术难题。我国高铁业通过

持续推进自主创新,使得高铁机车车辆装备制造领域一批核心关键技术实现了重大突破。中

国积极拓展海外经营业务,以高铁为代表的现代轨道交通装备,成为我国高端装备“走出去”

的亮丽名片,极大提升了中国产业的全球竞争力,打造出“中国经济升级版”。

——摘编自徐飞《中国高铁的全球战略价值》

(l)根据材料一并结合所学知识,简析美国进行铁路建设的条件及影响。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出当代中国高铁业发展呈现的特点。(6分)

19.(13分)阅读材料,完成下列要求。

材料一我国教育发源很早,夏朝就有了称为“序”的教育机构。西周形成了“学在官府”

的教育制度。春秋战国私学兴起,开始了后世官学与私学并存的局面。秦朝禁止私学和“焚书坑儒”,使普通教育受到很大摧残。汉代在长安设“太学”并开始“以儒取士”。隋炀帝杨广开创进士科考,唐至宋不断完善科举制。元代在普通国子学之外设立蒙古国子学和回回国子学,促进了多民族文化发展和交流。明清以理学为正统,把八股文作为科举考试的固定格式,大兴“文字狱”。由于控制加强,书院制发展到清代就完全官学化了,导致古代中国教育之路越走越窄。

——摘编自刘瑛《中国古代教育变革大事、特点及启示》

材料二欧洲中世纪大学经过长期不懈的斗争,不断从教皇和世俗政权手中取得各种特

权,维持大学的独立性,使大学自治成为可能。雅典学院是古希腊柏拉图创办的讲学机构,

被称为欧洲的第一所大学。欧洲中世纪大学的学科基础通常是七艺:语法、修辞、逻辑、算

术、几何、天文、音乐,同时分设四科:法学、医学、文学、神学。除此之外,还有亚里士

多德的逻辑学、几何学、探索自然界和人体奥秘为内容的学科等。中世纪大学最通行的教学

方法是讲授和辩论,辩论是讲授的必要补充,有着严格的逻辑规则……作为现代大学的雏形,

它所体现出的追求理性、崇尚自由等理念和精神为后世留下了一笔宝贵的财富,具有开创性

意义。

一摘编自刘河燕《宋代书院与欧洲中世纪大学之比较研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中国教育的特点。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出欧洲中世纪大学的特点,并分析其影响。(9分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

中华文化源远流长、灿烂辉煌。在5000多年文明发展中孕育的中华优秀传统文化,积

淀着中华民族最深沉的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识,是中华民族生生不息、

发展壮大的丰厚滋养,是中国特色社会主义植根的文化沃土,是当代中国发展的突出优势。

——摘编自《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》(2017年1月25日)

伫立在历史的画卷前,我们不仅感受到先辈们带来的精神洗礼,还仿佛看到了英雄们正

在书写他们非凡的事迹。请明确列举图片(至少两个),并依据图片信息,围绕“中华民族独特的精神”,自拟论题,结合所学,展开阐述。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰。)

高二历史答案

一、选择题(每小题3分,共16小题,共48分,每小题只有一个正确答案)

1——5 CBCAD 6----10 ABDBC 11——15 BCDCD 16 D

非选择题(共四小题,其中第17题13分,第18题14分,第19题13分,第20题12分,共52分。)

17.(13分)

(1)基本内涵:建立独立统一的民族国家;民族国家利益至上;维护民族国家主权。(3分)

时代背景:资本主义经济发展;启蒙运动的深入;法国大革命推翻了君主专制;拿破仑战争促进了民族意识觉醒。(4分)

(2)西方:发展为对外侵略扩张的帝国主义思想。(2分)

中国:摆脱西方列强侵略,获得民族独立;自身改革,学习西方。(4分)

18.(14分)

(1)条件:工业革命成果的运用为铁路建设奠定技术条件;民间投资模式的资金支持;政府对铁路建设的政策和经济扶持;内战结束后美国政局稳定。(4分)

影响:建成了新式交通运输体系,带动钢铁、煤炭工业的迅速发展;加强美国各地区之间的联系,有利于美国资本主义的发展;推动了移民西迁,促进西部地区的开发;催生了众多的铁路城镇,推动城市化发展;加快美国工业化进程和社会转型。(任4点4分)

(2)注重自主研发和创新;规模大,实力强;积极开拓海外经营业务;中国高铁产业的全球竞争力较强。(6分,任答3点即可)

19.(13分)

(1)历史悠久;发展呈现阶段性;官学与私学并存发展;以儒家思想为主要内容;教育与选官紧密结合;形式多样,服务于统一多民族国家需要;逐渐僵化。(任答4点给4分)

(2)特点:中世纪大学独立性和自治性较强;课程设置广泛,既兼顾了神学又重视科学;多种讲授方式,体现对理性重视;影响深远。(任3点3分)

影响:有利于中世纪教育的发展;有利于自然科学的发展;有利于思想解放;为近代文化发展奠定基础,有利于社会转型;有利于城市经济繁荣。(任3点6分)

20.(12分)

评分原则:图片列举1分,论题2分,阐述8分(两个史实,每个论证4分),小结1分。

答案示例:

选中图片:图1 张骞出使西域 图2 魏源与《海国图志》

论题:中华民族的开拓创新精神随时代发展而不断传承演变。

阐述:西汉初期,政治统一,社会经济得到恢复和发展,国力日渐充沛,并在汉武帝时期进入了繁荣时代,为促进西北地区安全稳定和民族团结,满怀抱负的张骞挺身应募汉武帝征召,挑起国家和民族的重任,勇敢走上完全陌生的征途,历尽千辛、不辱使命开通彪炳史册的丝绸之路,促进了中原与西域、中国与中亚许多国家的政治、经济、军事和文化交流。丝绸之路极大地促进了文明之间的联系,也促进了文化之间的交融和民族之间的融合,成为连接中华文明与世界的桥梁。

1840年鸦片战争爆发后,中国主权沦丧,进入屈辱的近代史,无数仁人志士面对民族危亡,表现出敢为天下先的开拓创新精神,探索救国救民的道路,如魏源《海国图志》。鸦片战争后,面对民族危机,魏源编写《海国图志》,其综合介绍了西方国家科学技术和世界地理历史知识,并率先提出“师夷长技以制夷”的思想,主张学习西方先进技术。这些思想在当时起到解放思想,开阔国人眼界的作用,拉开了学习西方的序幕,推动了社会的发展。

总之,中华文明源远流长,几千年的历史孕育了中华民族开拓创新,勇担重任的优秀民族精神,为中华民族的繁荣发展不断注入活力。

(如列举其他论题,言之有理即可)

历 史 试 题

第I卷(选择题48分)

一、选择题(每小题3分,共16小题,共48分,每小题只有一个正确答案)

1.商人认为,政权的获得乃是受命于“天”,祖先神灵和“天”会一直庇佑其统治。周初则赋予“天命”以道德内涵,强调“以德配天”,上天是否庇佑依据是“有德”而非血缘。这一变化表明,周人意在

A.实现神权与王权结合 B.强化政治的集权色彩

C.彰显西周政权正当性 D.适应地方制度的调整

2.西汉司马谈在《论六家要旨》中提出:“法家严而少恩,然其正君臣上下之分,不可改矣…法家不别亲疏,不殊贵贱,一断于法。”司马谈对法家的评价

A.巩固了儒学正统地位 B.是符合君主专制需要的

C.强调了法家积极作用 D.体现了儒法思想的融合

3.“以文书御天下”是中国古代政治运作的重要特征。下列史料与阐释对应正确的是

A.A B.B C.C D.D

4.明清时期,历史上传统的消费观受到质疑,新的消费思想应运而生。明代陆楫在《蒹葭

堂杂著摘抄·禁奢辨》中指出:“自一人言之,一人俭则一人或可免于贫;自一家言之,一家俭则一家或可免于贫。致于统论天下之势则不然”“彼以梁肉奢,则耕者庖者分其利:彼以纨绮奢,则鬻者织者分其利”。在此他主张

A.崇奢黜俭,鼓励消费

B.遵守儒家主流消费观念

C.反对奢侈,崇尚节俭

D.消费与个人修养相结合

5.近代某法律规定了公民参加高等文官考试的资格:国立或经立案之公私立大学独立学院

毕业:教育部承认之国外大学毕业;有大学或专科学校毕业之同等学力……法律颁布的

第二年,考试院成立,戴季陶任院长:第三年,第一届文官高等考试举行,实际应考人

数为1872人,其中女性20人,年龄自20到50多岁,籍贯涉及20多个省。据此推断这

一法律可能颁布于

A.晚清政府统治时期

B.南京临时政府时期

C.北洋军阀统治时期

D.南京国民政府时期

6.下表为学者万志英《剑桥中国经济史》中所绘制的晚清政府部分时期财政收入表。分析

表内信息,可得出关于晚清时期的正确认识是

晚清政府的财政收入(单位:百万两白银)

A.呈现社会转型期的特征

B.农耕经济的主导地位不断强化

C.晚清政府财政危机严重

D.经济半殖民地化激化民族矛盾

7.1937年以前,以绍兴酒为代表的黄酒在酒类消费中占有明显优势,其销售遍及江浙及上

海、北平等大都市。1937年以后,四川、贵州等地的白酒异军突起,至1944年四川白酒

产量比1938年增长63.39%,贵州茅台酒的产销量亦不断扩大并形成独立品牌。造成这一

变化的主要原因是

A.民众消费习惯的改变 B.政治局势影响民众消费

C.提倡国货运动的推动 D.关税自主利于酒类流通

8.冷战结束后,我国与许多国家开展了多边首脑外交,这些国家既有资本主义国家,又有

社会主义国家:既有西方发达国家,还有发展中国家:既有儒学、新教国家,又有东正

教、伊斯兰教和佛教国家。这

A.消除了意识形态对国际关系的影响 B.促进了国际关系新格局的建立

C.开启了开展全方位对外交往的阶段 D.践行了国与国一律平等的理念

9.一万六千多年前,北半球气候转暖为农业的产生及发展提供了契机。人类历时数千年,

将野生动植物驯化、培植。此阶段后,在西亚两河流域新月地区、北非尼罗河流域、东

亚黄河长江流域、印度河恒河平原、巴尔干南部爱琴海沿岸等少数分散地区出现了城市、

国家、文字等文明标志。下列说法正确的是

A.气候变化是文明产生的根本原因 B.农业畜牧业的发展是文明出现的前提

C.古代早期文明呈现出单一性特点 D.早期各地区的古代文明都是农耕文明

10.下图所示历史事件

A.传播了阿拉伯数字

B.扩大了罗马法的适用范围

C.开启了希腊化时代

D.加快了印刷术的西传进程

II.下表是某学者对古代拉丁关洲文明研究内容的节选。据此判断,该学者主要强调的是拉

丁美洲

A.文明的先进性 B.文明的独特性 C.文明的局限性 D.文明的保守性

12. 17世纪,英国学者对《大宪章》进行了重新解释,如用“人民”来置换贵族,用“人民对统治者的斗争”来类比贵族对国王的斗争,从而使《大宪章》被赋予了新的时代内容。英国学者旨在

A.扩大民权完善政党政治 B.迎合民众扩大统治基础

C.依托传统反对专制王权 D.限制国王维护贵族特权

13. 19世纪初,“从小就在某个行业做学徒学习技术”并“期盼成人后凭借技能享受丰裕生活”的美国男工发现“希望化为泡影”,因为没有技术的“妇女仅仅工作几个月,就因工资低廉而受到雇主青睐和支持”。这一现象反映了

A.国际工人运动蓬勃发展 B.妇女地位的迅速提高

C.科技与生产的紧密结合 D.工厂制度的逐渐形成

14. 19世纪后期,西方某学者指出:应对亚洲文明在艺术和科学的贡献心存感激。如今西方

大步发展,亚洲却衰落了,而帮助亚洲的方式就是“研究”他们的文化历史,“以期通过他们可以接受的方式复兴他们的文化”。这可以用来说明

A.工业发展推动文化输出 B.亚洲古典文明优于欧洲

C.殖民侵略方式的隐蔽性 D.列强希望复兴亚洲文化

15. 1965年,美国国会通过了《移民和国籍法》,规定科学和艺术方面有突出成就的移民和

美国急需的熟练及非熟练劳工享有优先权,移民入境后从事美国人不能或不愿从事的职

业,且从事的职业不会引起已经从事此种职业的美国人的失业或工资水平的下降。此规定

A.有利于战后美国经济的恢复与重建 B.取消了移民政策的种族歧视观念限制

C.适应了美国解决“滞胀”问题的需要 D.体现了美国移民政策的实用主义原则

16.有人说:“21世纪,不是一场技术的革命,也不是一场产品的革命,而是一场观念的革命……用电脑延伸人脑,用邮件延伸人腿,用语言延伸人嘴;光的速度、零的距离。海

的容量,瞬间传导全世界。”材料意在说明互联网

A.推动了科学技术的深入发展 B.重新阐释了传统的价值观念

C.代管了传统产业和已有产品 D.深刻改变了人们的交流方式

第Ⅱ卷(非选择题 52分)

二、非选择题(共四小题,其中第17题13分,第18题14分,第19题13分,笫20题l2

分,共52分。)

17. (13分)阅读下列材料,完成下列要求。

材料一 民族主义从18世纪启蒙运动时期开始兴起,在法国资产阶级革命和拿破仑战

争期间,资产阶级用民族、祖国的观念把法国人民团结在一起,并形成了民族主义思想。它

明确提出法国是一个统一的不可分割的国家,民族自治、氏族统一和民族个性的公民观念,

得到了不断强化和广泛传播:用民族国家代替王权国家、用民族国家利益盈上的观念代替了

王权利益至上观念,主权不受侵犯在资产阶级民族主义理论中占有核心地位。

一摘编自张固臣《论19世纪欧洲民族主义》

材料二 19世纪末,民族主义逐渐极端化。它认为在竞争激烈、强国林立的国际环境中,生存竞争是国际关系的常态。它强调把国家的边界尽可能的扩张到本民族金盛时期所统治过的历史疆界或天然疆界,极尽可能地为本民族获取更大的生存空间和资源……它认为民族间的竞争根本上依靠军事力量,并且只有通过战争才能促进民族、国家的发展,乃至世界的进步。

一摘编自于海峰《论民族主义的演变、作用与影响》

材料三 中国近代民族主义是在吸收西方民族主义精要与本土思想精华的基础上逐渐

丰富完善的。

特别是在义和团运动失败之后,以民族国家观念和主权意识为基调的近代民族主义则避

渐流行,成为反抗西方入侵的新的思想资源……它把批判锋芒直指中国自身的问题,认为内

部问题是危机加深的深层原因,把了解西方、向西方学习当作自强的出路。

摘编自张鸿石《论近代民族主义与中围外交》

(l)根据材料一概括19 t比纪初期欧洲民族主义的基本内涵,并结合所学知识分析其兴起的时

代背景。(7分)

(2)根据材料二、三,分析近代中国与19世纪末西方民族主义内涵的区别。(6分)

18.(14分)阅读下列材料,完成下列要求。

材料一 1828年美国开始修建第一条铁路。至1850年,美国铁路总长居世界第一位。

1850年,国会通过法令:在拟议中的铁路线两侧间隔地段每一英里铁路赠予6平方英里的土地。1867年,国会通过给铁路修筑公司以巨额贷款的法令。1869年联合太平洋铁路与中央太平洋铁路在普罗蒙特利接轨,成为第一条横贯北美大陆的铁路线。内战结束后,美国西部又先后于1868~1873年、1879~1883年、1886--1891年掀起了三次铁路建设高潮,到19

世纪末全美统一的铁路网逐渐形成。据统计,美国的铁路建设投资的85%为私人投资,居民积极购买股票和认购债券。铁路是19世纪后期美国西部城市化迅速发展的无可争议的重要原因,对美国经济的发展产生了重大而深远的影响。

——摘编自齐斌《19世纪美国铁路建设初探》

材料二截至2015年底,中国高速铁路已突破1.9万千米,是世界上高速铁路运营里程

最长、在建规模最大、拥有动车组列车最多、运营最繁忙的国家。在铁路工程建造方面,为

适应我国地质及气候条件复杂多样的特点,在路基、桥梁、隧道、客站等基础设施建设领域,

以及无砟轨道、牵引供电、通信信号等专业领域,攻克了一系列技术难题。我国高铁业通过

持续推进自主创新,使得高铁机车车辆装备制造领域一批核心关键技术实现了重大突破。中

国积极拓展海外经营业务,以高铁为代表的现代轨道交通装备,成为我国高端装备“走出去”

的亮丽名片,极大提升了中国产业的全球竞争力,打造出“中国经济升级版”。

——摘编自徐飞《中国高铁的全球战略价值》

(l)根据材料一并结合所学知识,简析美国进行铁路建设的条件及影响。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出当代中国高铁业发展呈现的特点。(6分)

19.(13分)阅读材料,完成下列要求。

材料一我国教育发源很早,夏朝就有了称为“序”的教育机构。西周形成了“学在官府”

的教育制度。春秋战国私学兴起,开始了后世官学与私学并存的局面。秦朝禁止私学和“焚书坑儒”,使普通教育受到很大摧残。汉代在长安设“太学”并开始“以儒取士”。隋炀帝杨广开创进士科考,唐至宋不断完善科举制。元代在普通国子学之外设立蒙古国子学和回回国子学,促进了多民族文化发展和交流。明清以理学为正统,把八股文作为科举考试的固定格式,大兴“文字狱”。由于控制加强,书院制发展到清代就完全官学化了,导致古代中国教育之路越走越窄。

——摘编自刘瑛《中国古代教育变革大事、特点及启示》

材料二欧洲中世纪大学经过长期不懈的斗争,不断从教皇和世俗政权手中取得各种特

权,维持大学的独立性,使大学自治成为可能。雅典学院是古希腊柏拉图创办的讲学机构,

被称为欧洲的第一所大学。欧洲中世纪大学的学科基础通常是七艺:语法、修辞、逻辑、算

术、几何、天文、音乐,同时分设四科:法学、医学、文学、神学。除此之外,还有亚里士

多德的逻辑学、几何学、探索自然界和人体奥秘为内容的学科等。中世纪大学最通行的教学

方法是讲授和辩论,辩论是讲授的必要补充,有着严格的逻辑规则……作为现代大学的雏形,

它所体现出的追求理性、崇尚自由等理念和精神为后世留下了一笔宝贵的财富,具有开创性

意义。

一摘编自刘河燕《宋代书院与欧洲中世纪大学之比较研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中国教育的特点。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出欧洲中世纪大学的特点,并分析其影响。(9分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

中华文化源远流长、灿烂辉煌。在5000多年文明发展中孕育的中华优秀传统文化,积

淀着中华民族最深沉的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识,是中华民族生生不息、

发展壮大的丰厚滋养,是中国特色社会主义植根的文化沃土,是当代中国发展的突出优势。

——摘编自《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》(2017年1月25日)

伫立在历史的画卷前,我们不仅感受到先辈们带来的精神洗礼,还仿佛看到了英雄们正

在书写他们非凡的事迹。请明确列举图片(至少两个),并依据图片信息,围绕“中华民族独特的精神”,自拟论题,结合所学,展开阐述。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰。)

高二历史答案

一、选择题(每小题3分,共16小题,共48分,每小题只有一个正确答案)

1——5 CBCAD 6----10 ABDBC 11——15 BCDCD 16 D

非选择题(共四小题,其中第17题13分,第18题14分,第19题13分,第20题12分,共52分。)

17.(13分)

(1)基本内涵:建立独立统一的民族国家;民族国家利益至上;维护民族国家主权。(3分)

时代背景:资本主义经济发展;启蒙运动的深入;法国大革命推翻了君主专制;拿破仑战争促进了民族意识觉醒。(4分)

(2)西方:发展为对外侵略扩张的帝国主义思想。(2分)

中国:摆脱西方列强侵略,获得民族独立;自身改革,学习西方。(4分)

18.(14分)

(1)条件:工业革命成果的运用为铁路建设奠定技术条件;民间投资模式的资金支持;政府对铁路建设的政策和经济扶持;内战结束后美国政局稳定。(4分)

影响:建成了新式交通运输体系,带动钢铁、煤炭工业的迅速发展;加强美国各地区之间的联系,有利于美国资本主义的发展;推动了移民西迁,促进西部地区的开发;催生了众多的铁路城镇,推动城市化发展;加快美国工业化进程和社会转型。(任4点4分)

(2)注重自主研发和创新;规模大,实力强;积极开拓海外经营业务;中国高铁产业的全球竞争力较强。(6分,任答3点即可)

19.(13分)

(1)历史悠久;发展呈现阶段性;官学与私学并存发展;以儒家思想为主要内容;教育与选官紧密结合;形式多样,服务于统一多民族国家需要;逐渐僵化。(任答4点给4分)

(2)特点:中世纪大学独立性和自治性较强;课程设置广泛,既兼顾了神学又重视科学;多种讲授方式,体现对理性重视;影响深远。(任3点3分)

影响:有利于中世纪教育的发展;有利于自然科学的发展;有利于思想解放;为近代文化发展奠定基础,有利于社会转型;有利于城市经济繁荣。(任3点6分)

20.(12分)

评分原则:图片列举1分,论题2分,阐述8分(两个史实,每个论证4分),小结1分。

答案示例:

选中图片:图1 张骞出使西域 图2 魏源与《海国图志》

论题:中华民族的开拓创新精神随时代发展而不断传承演变。

阐述:西汉初期,政治统一,社会经济得到恢复和发展,国力日渐充沛,并在汉武帝时期进入了繁荣时代,为促进西北地区安全稳定和民族团结,满怀抱负的张骞挺身应募汉武帝征召,挑起国家和民族的重任,勇敢走上完全陌生的征途,历尽千辛、不辱使命开通彪炳史册的丝绸之路,促进了中原与西域、中国与中亚许多国家的政治、经济、军事和文化交流。丝绸之路极大地促进了文明之间的联系,也促进了文化之间的交融和民族之间的融合,成为连接中华文明与世界的桥梁。

1840年鸦片战争爆发后,中国主权沦丧,进入屈辱的近代史,无数仁人志士面对民族危亡,表现出敢为天下先的开拓创新精神,探索救国救民的道路,如魏源《海国图志》。鸦片战争后,面对民族危机,魏源编写《海国图志》,其综合介绍了西方国家科学技术和世界地理历史知识,并率先提出“师夷长技以制夷”的思想,主张学习西方先进技术。这些思想在当时起到解放思想,开阔国人眼界的作用,拉开了学习西方的序幕,推动了社会的发展。

总之,中华文明源远流长,几千年的历史孕育了中华民族开拓创新,勇担重任的优秀民族精神,为中华民族的繁荣发展不断注入活力。

(如列举其他论题,言之有理即可)

同课章节目录