湖北省部分市州2024届高三上学期1月期末联考历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 湖北省部分市州2024届高三上学期1月期末联考历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 837.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-30 06:01:15 | ||

图片预览

文档简介

湖北省部分市州2024届高三上学期1月期末联考历史试卷

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.《天亡簋》铭文大意:武王来到管地,率领诸侯登太室山祭祀皇天上帝。后下山,在宗庙遍祭先王。文王德高闻于天帝,武王继承其大业,推翻商王朝,终止了商王祭天的权利。武王还举行了祭社大礼。天亡因护卫有功被赏赐爵橐礼器,(天亡)造簋铭文以颂扬王的休美。这反映了西周( )

A.宗族因素影响政权稳定 B.政权宗教色彩愈加浓厚

C.王权受到多种因素影响 D.中央对地方的管理加强

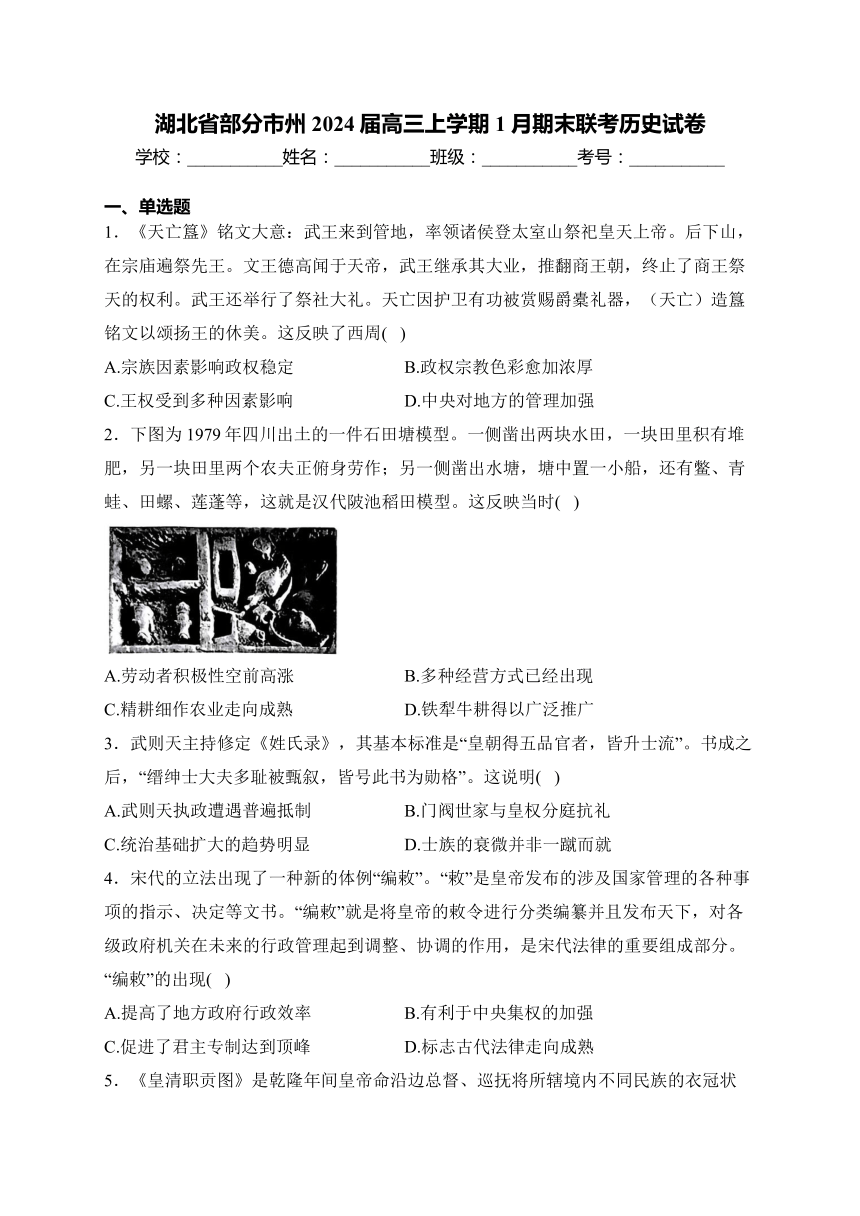

2.下图为1979年四川出土的一件石田塘模型。一侧凿出两块水田,一块田里积有堆肥,另一块田里两个农夫正俯身劳作;另一侧凿出水塘,塘中置一小船,还有鳖、青蛙、田螺、莲蓬等,这就是汉代陂池稻田模型。这反映当时( )

A.劳动者积极性空前高涨 B.多种经营方式已经出现

C.精耕细作农业走向成熟 D.铁犁牛耕得以广泛推广

3.武则天主持修定《姓氏录》,其基本标准是“皇朝得五品官者,皆升士流”。书成之后,“缙绅士大夫多耻被甄叙,皆号此书为勋格”。这说明( )

A.武则天执政遭遇普遍抵制 B.门阀世家与皇权分庭抗礼

C.统治基础扩大的趋势明显 D.士族的衰微并非一蹴而就

4.宋代的立法出现了一种新的体例“编敕”。“敕”是皇帝发布的涉及国家管理的各种事项的指示、决定等文书。“编敕”就是将皇帝的敕令进行分类编纂并且发布天下,对各级政府机关在未来的行政管理起到调整、协调的作用,是宋代法律的重要组成部分。“编敕”的出现( )

A.提高了地方政府行政效率 B.有利于中央集权的加强

C.促进了君主专制达到顶峰 D.标志古代法律走向成熟

5.《皇清职贡图》是乾隆年间皇帝命沿边总督、巡抚将所辖境内不同民族的衣冠状貌,绘其图像,集结而成的古代大型民族志图册。图册绘图三百种,以男女别幅,共计六百数,并有文字题记,简要说明其分布地区、历史沿革、服饰饮食、社会生产及向清政府贡赋数额。这反映了清代( )

A.边疆治理有较大提升 B.统一多民族国家日益巩固

C.开放包容的帝国形象 D.“中华天下观”的最终形成

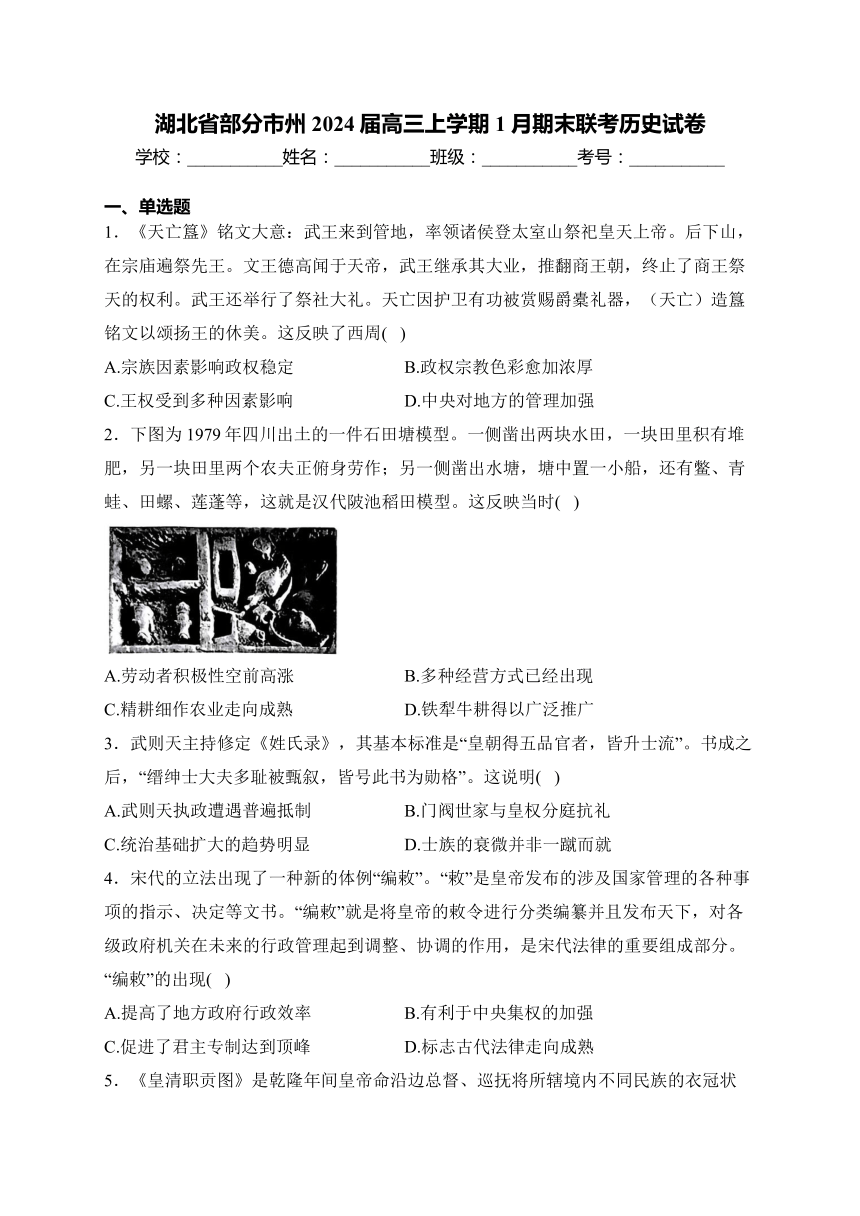

6.某外国学者在“新全球史”著作中,把晚清历史放在第六部分(下图所示)“革命、工业和帝国的时代”这个全球大背景下,标以“处在十字路口的社会”历史节点,以“被围攻下的中华帝国”审视晚清社会,这种叙述方式有利于理解( )

第六部分革命、工业和帝国时代(公元1750-1914年) 第29章大西洋世界的革命和民族国家……827 第30章工业社会的产生……865 第31章独立时期的美洲……897 第32章处在十字路口的社会……931

第32章 处在十字路口的社会 被围攻下的中华帝国 鸦片战争和不平等条约 太平天国起义 失败的改革 日本的转型 从德川幕府到明治天皇

A.鸦片战争爆发的必然 B.太平天国失败的根源

C.晚清改革失败的原因 D.晚清政府衰败的表现

7.“清末新政”是清政府在清末十多年间实施新政的约称,其涵盖的时间,通常指自1901年至1911年,涉及的范围包括政治、军事、经济、社会、文化教育多方面。下表为新政举措及结果。根据下表可知新政( )

新政举措 新政中的新群体 武昌起义后独立都督的身份

废除科举、鼓励地方兴办新学堂、鼓励民间留学;预备立宪,中央设立资政院,地方设立咨议局;各省编练新军;设立陆军部,统帅全国陆军;设立度支部,宣布只有中央才有对外借款及铸造发行货币权。 学堂学生、留学 生;立宪派(地方绅士、新兴资产阶级);新军。 新军将领13个、巡抚2个、布政使1个、提督1个、参议1个、咨议局议长3个。

A.重塑了政府的中央集权 B.促进了政治权力继续下移

C.推动了资本主义的发展 D.直接推动辛亥革命的爆发

8.《新青年》杂志的文章涉及到了众多的社会话题,包括“孔教、欧战、白话文、世界语、注音字母、女子贞操、偶像破坏、家族制度、青年问题、人口问题、劳动问题、工读互助团、易卜生主义、罗素哲学、俄罗斯研究以及马克思主义宣传与社会主义讨论”等,由此可知( )

A.民主与科学观念深入人心 B.民主共和制度得到巩固

C.传统文化地位被彻底动摇 D.国人迫切探索救亡新路

9.下图为20世纪30年代红军在南靖县和西镇斗米村云水坑的宣传标语:“欢迎靖卫弟兄们(国民党地方武装)回家打土豪分田地、反对日本出兵东三省、打倒蒋介石的走狗、反对地主”等。该宣传标语( )

A.激发了广大农民的抗日热情 B.表明中国革命新局面的到来

C.有利于扩大红军的政治影响 D.体现出民族统一战线的方针

10.自诞生之日起,中国共产党就把完成国家现代化和实现民族复兴作为自己的历史使命,百年来,党在不同的历史时期探索出不同的现代化道路。下表为某一历史阶段现代化道路的特征,据此可知该阶段为( )

总体依据 社会主义初级阶段基本路线发挥着总体指导作用

建设目标 强调全面现代化

建设重点 由资本密集型向技术密集型、信息密集型产业升级

体制依托 深入完善社会主义市场经济体制

经济成分 公有制为主体、多种所有制并存

分配方式 按劳分配为主体、多种分配方式并存

资源配置 明确为市场发挥决定性作用

对外关系 努力构建人类命运共同体

A.过渡时期 B.社会主义建设时期

C.改革开放初期 D.中国特色社会主义新时代

11.亚历山大东征后,留下很多以“亚历山大”命名的城市,位于阿富汗的阿伊哈努姆是其中之一。城里有体育场、宫殿和圆形剧场,还出土了希腊雕塑、大量希腊样式的钱币和亚里士多德的哲学手稿等文物。出现上述现象的主要原因是,亚历山大东征( )

A.促进了不同文明的碰撞交流 B.扩展了希腊人的活动范围

C.加强了东西方经济贸易往来 D.强化对被征服地区的控制

12.对许多人来说,中世纪就是“黑暗时代”,是切入古罗马和文艺复兴之间的一个巨大错误。由于种种原因,对中世纪的这种不公道的观点持续了整整500年。无论如何,中世纪都不是一个沉睡的、可怕的时代,而是一个充满变化的时代。对材料理解准确的是( )

A.资本主义萌芽出现于中世纪 B.中世纪的黑暗迟滞了欧洲发展

C.文艺复兴促进欧洲思想解放 D.中世纪孕育了社会转型的力量

13.直到12世纪前后,欧洲的艺术还未涉及儿童,也没有表现他们的意愿。15、16世纪,意大利出现了很多表现儿童天真、可爱的世俗画,儿童逐渐被发现。17世纪以后,孩子被看作是家庭中的重要成员,关注子女教育成为当时英国的新风气。材料旨在说明( )

A.教育改革是社会发展的必然 B.经济发展促进思想解放

C.思想解放促进儿童地位提高 D.儿童权利日益得到重视

14.从1750年到1850年间,英国的城市化水平从10%提高到了50%。1861年,全英国人口超过了10万的城市就已经有16个。到了1911年,人口过10万的城市增加到了42个。材料反映了英国( )

A.工业化与城市化相伴随 B.城市发展具有自发性

C.城市化的区域分布不均 D.城市化促进了工业化

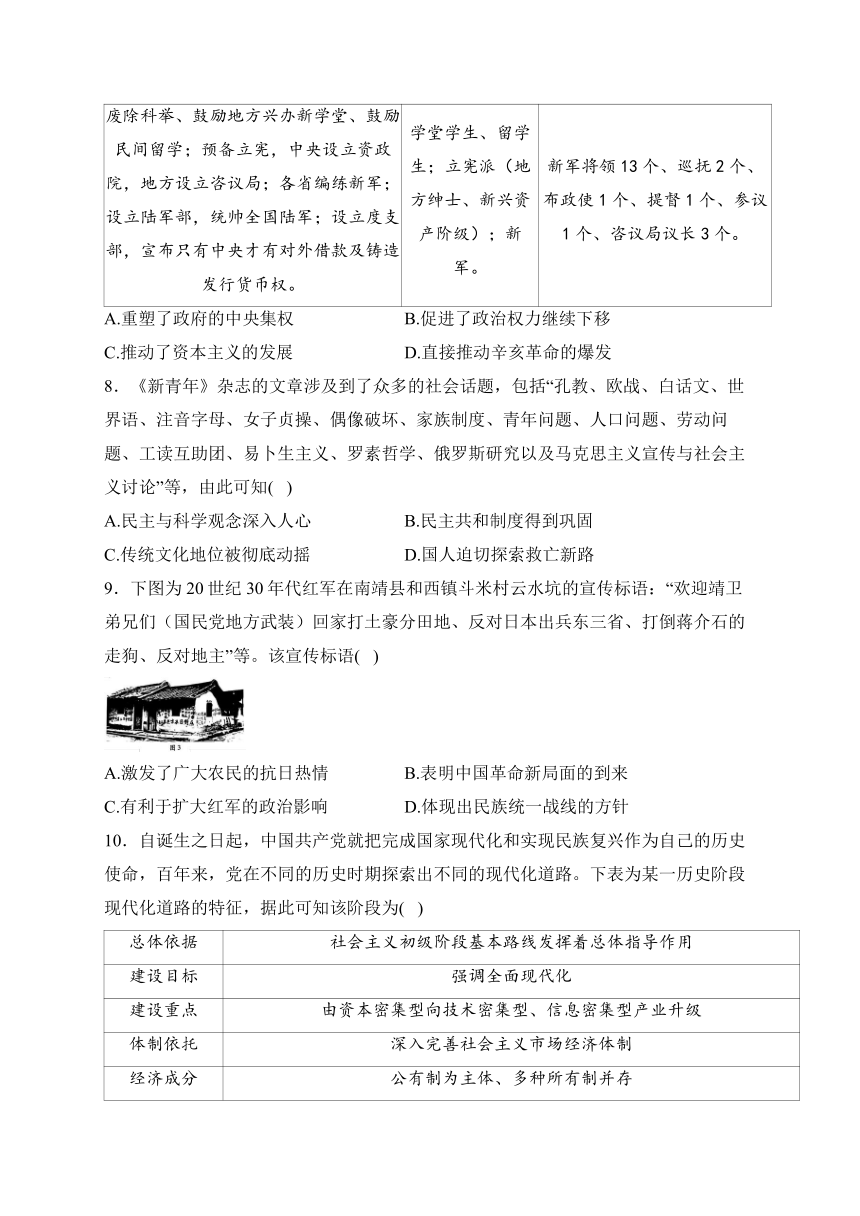

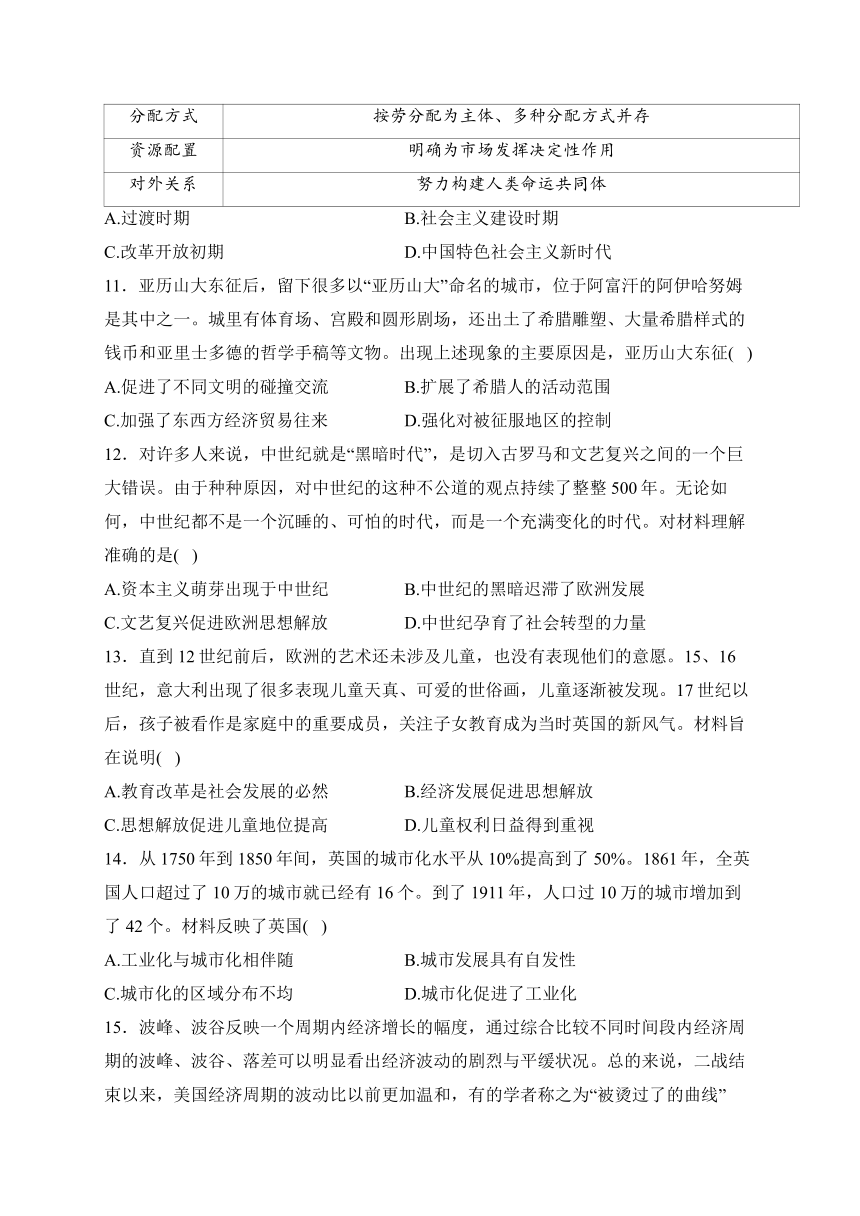

15.波峰、波谷反映一个周期内经济增长的幅度,通过综合比较不同时间段内经济周期的波峰、波谷、落差可以明显看出经济波动的剧烈与平缓状况。总的来说,二战结束以来,美国经济周期的波动比以前更加温和,有的学者称之为“被烫过了的曲线”(下图),其主要原因是( )

1886-2002年美国GDP增长率波动

A.凯恩斯主义在美国发挥作用 B.美国国际金融的主导地位

C.二战使美国成为世界的霸主 D.新的货币贸易体系的建立

二、材料题

16.【中国古代财政监督制度】

材料一:《周礼·天官》所记载的“宰夫”和“司会”有财政监督的权力,而且有一定的分工:“宰夫”重在审查各级官署财用出入的合法性,“司会”则要把官府的收支和它完成的事功联系起来进行考核。《礼记·王制》中提出“量入以为出”,对财政收支实行预算控制。《周礼》中规定:财赋的出入必须经过几个人的审核,内外互相考核,出入互相考核。战国李悝《盗法·杂法》中规定:遗失记载官物的账薄以致财物数量有错误的,要按不揭发盗窃论罪。

材料二:秦代已有相当严密的财政监督制度。会计记录不正确,对财物保管不认真均会受到惩罚。此外还注重对新旧官吏交接的监督。西汉对于财政收支的具体监督,既加强对上计簿的审查,还大力严惩贪污舞弊和贿赂行为。隋朝以前有财政监督的制度,却没有专管机构。隋唐时刑部下专设比部,“职掌内外赋敛、经费、俸禄、公廨、勋赐、赃赎、徒役课程、通欠之物及京师仓库,三月一比”北宋对于各级官署支用的财物要进行事前的和事后的审计,到南宋初设审计院。明、清以户部所属的“清吏司”来执行财政监督。十三个清吏司根据各省一年一报的文册进行审查核销。清前期大体沿袭明制,均按监督的对象,作具体的分工。

——以上均摘编自赵友良《我国历代财政监督(审计)制度考略》

(1)根据材料一,列举我国财政监督早期发展的表现。

(2)根据材料并结合所学知识,指出中国古代财政监督的演进趋势及影响。

17.【救国与救人】

材料一:“国民性”,亦可作“民族性”,是由日语引入的名词,意为一国或一民族的全体成员所共同具有的心态文化特征。晚清以来的思想家多借用它来指喻中华民族在特殊的社会经济条件和历史文化背景下形成的思想、情感、意志特征的总和。近代以来中华民族在与西方民族接触、对抗过程中一次又一次的失败与屈辱,痛苦地启发了中国思想家渐次深入地从民族思想、心理这一最隐秘的层面上去寻找落后、挨打的根本原因。

——冯天瑜《中国文化史》

材料二:辛亥革命时期和新文化运动时期的改造国民性的思想

项目 辛亥革命时期 新文化运动时期

侧重点 “今日欲挡列强之民族帝国主义,惟有我行我民族主义之一策”。“苟有新民何患无新制度,无新政府,无新国家”。 陈独秀说:“国家利益、社会利益,名与个人主义相冲突,实以巩固个人利益为本因也。”

内容 “国民者,以国为民之公产公物也”。“知有公德,而新道德出焉矣,而新民出焉矣”。“自由云者,团体之自由,非个人之自由也。” “社会国家没有自由独立的人格,就如同酒里少了酒曲,面包里少了酵,人身上少了脑筋,那种社会国家决没有改良进步的希望。”“青年乎!其有以此自任者乎?”

——摘编自汤奇学陈宝云《救国与救人——辛亥革命时期与新文化运动时期改造国民性思想之比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“国民性”改造思潮的实质,并分析其兴起的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括两个时期“国民性”改造思想的不同点。

18.【文化宣传与冷战】

材料一:美国学(AmericanStudies)是对美国历史和文化进行跨学科与综合性研究的学术领域。制度性、成规模的美国学最早出现在20世纪二三十年代的美国。在知识冷战(In-tellectualColdWar)的视域下,美国试图通过传播“致力于理解、定义和宣扬美国文化”的美国学,来达到维持自身知识霸权的目的。日本和印度是最早接受美国学的亚洲国家,对美国学在亚洲的后续铺展具有重要意义。美国在亚洲构建美国学,客观上促进了亚洲知识阶层对美国文化的学术研究,但从根本上看,其目标主要为散播美国价值观念和改善美国对外文化关系,反映了美国尝试掌握学术话语主动权的强烈意愿。

材料二:冷战在为美国学海外传播提供动力的同时,也推动美国学成为同苏联争夺学术主导权的工具。在美国学向亚洲传播的早期历程中,美国政府和私人机构通过课程设置、学者互访、建立研究中心和举办学术论坛等方式,不仅打开了美国资金、思想和人力资源侵入亚洲知识界的大门,亦将美国塑造为美国学跨国知识交流的“中心”国家。冷战结束后,有些亚洲国家依旧将美国学视为不可多得的跨国智识财富(TransnationalIntellectualProperty),认为借用美国学的学术研究模式,能够在某种程度上明确本国文化特征进而树立民族自豪感。从这个意义上讲,美国学在亚洲的传播确实起到了树立美国知识霸权,进而维护“战后国际新秩序”的作用。

——以上均摘编自石可鑫《知识冷战与美国学在亚洲的初创》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明美国学向海外传播的背景及目的。

(2)根据材料并结合所学知识,列举美国学在亚洲传播的方式并分析其传播的影响。

三、论述题

19.【伟大的共存】

亚里士多德曾说,动物是大自然赐给人类的礼物,“既是好劳力又是美味佳肴”。对人类来说,最重要的是驴、牛、马、骆驼之类的动力型动物,它们让人类获得了更大的肌肉力,使人类不仅可以耕种更多的田地,而且可以运输更多货物,或更快速地移动,人类世界由此发生了天翻地覆的变化。剑桥大学考古学及人类学博士莱恩·费根的《伟大的共存:改变人类历史的8个动物伙伴》(狗、山羊、绵羊、猪、牛、驴、马和骆驼)讲述的就是人类与动物共同经历的这段历史。在费根看来,人类不仅改变了动物,动物同时也改变了人类。

现代蒙古骑士再现骑兵冲锋的场面

驮夫引领下的撒哈拉驼队

1931年,威尔士一座地下煤矿的马驹

请以“动物与人类发展史”为主题,任选一种或两种动物,自拟标题,运用所学知识阐述动物与人类发展的关系。(要求:观点明确,史论结合,表述成文)

参考答案

1.答案:C

解析:材料未呈现比较,无法得出“愈加”,且祭天并不等于宗教,故B项错误。材料体现了祭天、祭祖、祭社等因素影响周王,A项只反映了宗族因素比较片面,故排除A项,C项正确。材料未体现中央对地方具体事务的干预,故D项错误。

2.答案:B

解析:材料无法反映劳动者积极性,故A项错误。材料体现了农耕、养殖、种植经济作物等多种经营方式,D项的解读较为片面,故B项正确,排除D。材料未反映精耕细作的成熟,故C项错误。

3.答案:D

解析:材料仅反映了《姓氏录》上士大夫的不认同,并不代表其他事宜上的态度,故不能得出执政遭普遍抵制,故A项错误。士大夫对《姓氏录》的不认同,不能反映士族与皇权力量对比,故B项错误。材料反映了武则天修订《姓氏录》遭到士大夫的抵制,故C项错误。士族敢于对武则天修订《姓氏录》表达不认同,说明士族势力犹存,故选D。

4.答案:B

解析:“编敕”的主要作用是加强中央集权,且不一定能提高行政效率,故A项错误。“编敕”发布天下,对各级机关行政起到规范和加强控制的作用,故B项正确。C项史实错误。“编敕”出现不足以体现法律的成熟,故D项错误。

5.答案:B

解析:材料未涉及对边疆的具体管理措施,故不能得出边疆治理提升,A项错误。边疆设置总督巡抚管辖,体现中央对边疆控制加强,故国家统一更加巩固,B项正确。清代走向闭关保守,故C项错误。“中华天下观”早已有之,故D项错误。

6.答案:A

解析:鸦片战争爆发的根本原因是工业革命后英国对商品市场和原料产地的需求,故A正确;太平天国失败的根源是农民阶级自身的局限性,与材料中“革命、工业和帝国的时代”这个全球大背景不符,排除B;晚清政府改革包括洋务运动和维新变法,其失败的主要原因都是内因,故C项错误;晚清政府衰败的表现与材料主旨不符,故D项错误。

7.答案:B

解析:从武昌起义后独立的省份都督身份中能清晰地看出,这些新群体在革命过程中发挥了重要作用,契合了晚清自洋务运动和东南互保以来的权力下移趋势,故B项正确;C项结论正确但不符合材料主旨;新政并不是辛亥革命的直接原因,只是为辛亥革命准备了重要条件,故排除D项。

8.答案:D

解析:《新青年》文章涉及众多的社会话题,并非简单的“民主与科学”,排除A项;《新青年》社会话题的广泛性体现出当时国人对帝制复辟和军阀统治的不满,国人迫切探索救亡新路,故D项正确;新文化运动并没有巩固共和制度,材料中也未体现传统文化地位被动摇,故排除B、C项。

9.答案:C

解析:据材料“打土豪分田地、反对日本出兵东三省”,可以看出该标语宣传了共产党的反日政治主张和土地革命政策,这种宣传有利于赢得民众的信任与支持,扩大共产党的政治影响,壮大革命力量,故C项正确;材料中不能看出农民的抗日热情状况,也不能表明新局面的到来,故排除A、B项;材料中依然要求打倒蒋介石、反对地主,这些主张均不符合抗日民族统一战线的方针,故D项错误。

10.答案:D

解析:从体制依托、经济成分、分配方式、资源配置和对外关系等要素中明显可以看出,这一现代化道路不属于过渡时期(1953—1956年)和社会主义建设时期(1957—1978年);改革开放初期(1979—1992年)资源配置方式为“市场发挥基础性作用”;“人类命运共同体”的对外关系属于中国特色社会主义新时代时期,故正确选项为D项。

11.答案:A

解析:材料反映了亚历山大东征后,把很多希腊的文化和文明成果带到了被征服地区,涉及经济、文化、艺术等方面,是不同文明交流碰撞的结果,故选A项。设问“出现上述现象的主要原因是”,C项只体现了经济贸易方面,排除C项。B、D项均与设问“主要原因”不符。

12.答案:D

解析:材料中“由于种种原因,对中世纪的这种不公道的观点持续了整整500年”,材料认为很多人认为中世纪是“黑暗时代”,是不准确的,由此可以排除B项。“中世纪都不是一个沉睡的、可怕的时代,而是一个充满变化的时代”,反映了中世纪孕育了社会转型的力量,故选D项。A、C项与材料主旨不符。

13.答案:C

解析:材料说“12世纪前后,欧洲的艺术还未涉及儿童”,但“15、16世纪,意大利出现了很多表现儿童天真、可爱的世俗画,儿童逐渐被发现”,“17世纪以后,孩子被看作是家庭中的重要成员”,这体现了文艺复兴、启蒙运动等思想解放运动,促进了儿童地位的提升,故选C项。B项指出了经济发展与思想解放的关系,但没有体现出儿童地位的变化,排除B项。D项没有体现儿童地位变化的原因,而且材料只反映了对儿童的重视,没有涉及体现儿童权利的材料支撑,排除D项。A项不符合材料主旨。

14.答案:A

解析:材料中英国城市化的时间正好是工业革命进行的时间,体现了英国近代的城市化是伴随着工业革命进行的,故选A项,排除D项。B、C项材料没有体现。

15.答案:B

解析:由材料可知,二战后经济波动趋向平缓,有的学者称之为“被烫过了的曲线”,与二战后以美国为中心的国际金融货币体系和世界贸易体系的建立有关,主要原因是美国在世界经济中居于主导地位,故选B项,排除C、D项。70年代经济滞胀,凯恩斯主义失灵,出现否定凯恩斯主义的理论,故排除A项。

16.答案:(1)认识到财政监督的重要性;萌生财政收支预算控制思想;设置财政监督官员,对监督工作进行一定的分工;财政监督中注重相互制衡。

(2)趋势:监督制度不断完善;监督工作走向专业化;财政监督定期化;监督机构日渐独立。影响:有利于减少贪污、规范行政;有利于加强中央集权维护统治;为近现代财政监督提供借鉴;由于专制体制及监督官员自身的腐败,监督效果有限。

解析:(1)本题是特点类材料分析题。时空是古代中国。表现:据材料“提出‘量入以为出’,对财政收支实行预算控制”得出萌生财政收支预算控制思想;据材料“‘宰夫’和‘司会’有财政监督的权力,而且有一定的分工”得出设置财政监督官员,对监督工作进行一定的分工;据材料“财赋的出入必须经过几个人的审核,内外互相考核,出入互相考核”得出财政监督中注重相互制衡。综合材料信息,中国古代财政监督制度不断发展完善,侧面反映当时的人们认识到财政监督的重要性。

(2)本题是特点类、影响类材料分析题。时空是古代中国。趋势:据材料“秦代已有相当严密的财政监督制度。会计记录不正确,对财物保管不认真均会受到惩罚。此外还注重对新旧官吏交接的监督。西汉对于财政收支的具体监督,既加强对上计簿的审查,还大力严惩贪污舞弊和贿赂行为”得出监督制度不断完善;据材料“隋朝以前有财政监督的制度,却没有专管机构。隋唐时刑部下专设比部”得出监督工作走向专业化;据材料“十三个清吏司根据各省一年一报的文册进行审查核销”得出财政监督定期化;据材料“南宋初设审计院”“明、清以户部所属的‘清吏司’来执行财政监督”得出监督机构日渐独立。影响:结合所学,从积极性和局限性两方面分析。积极方面,有利于减少贪污,加强中央集权,为近现代提供借鉴;局限性方面,封建专制体制下财政监督的效果有限。

17.答案:(1)实质:通过思想的启蒙和人的近代化来挽救民族危机。背景:民族危机;政治改革与革命的失败(对维新变法和辛亥革命的反思);中外国民素质的巨大差距;西方近代启蒙思想和传统思想文化的影响;新文化运动的推进。

(2)不同:侧重点不同,辛亥革命时期立足于救亡而倡导启蒙。新文化运动时期则立足于启蒙而兼顾救亡;内容不同,辛亥革命时期强调公德,突出国家本位。新文化运动时期强调独立人格,个人本位色彩突出;影响不同,辛亥革命时期影响有限,没有成为时代主流。新文化运动时期形成声势浩大的思想解放运动,影响较为广泛。

解析:(1)本题是特点类、背景类材料分析题。时空是20世纪初中国。实质:据材料“中国思想家渐次深入地从民族思想、心理这一最隐秘的层面上去寻找落后、挨打的根本原因”并结合所学,20世纪初的进步知识分子主张改造“国民性”,掀起了新文化运动,实质是要涤荡封建文化,宣传民主科学,通过思想的启蒙和人的近代化来挽救民族危机。背景:据材料“近代以来中华民族在与西方民族接触、对抗过程中一次又一次的失败与屈辱”得出民族危机;据材料“中国思想家渐次深入地从民族思想、心理这一最隐秘的层面上去寻找落后、挨打的根本原因”并结合所学得出对维新变法和辛亥革命的反思;结合所学,20世纪初的一批先进知识分子认识到,共和制度之所以不能真正得到巩固,中国的状况依然黑暗,根本原因在于缺乏对旧思想、旧文化、旧礼教的彻底批判,大多数国民的头脑仍被专制和愚昧牢牢地束缚着,可得出中外国民素质存在巨大差距。结合所学,知识分子高举民主与科学的旗帜,反对封建礼教,掀起了新文化运动的高潮,可得出西方近代启蒙思想和传统思想文化的影响,新文化运动的推进。

(2)本题是对比类材料分析题。时空是20世纪初中国。不同:据材料“辛亥革命时期……行我民族主义……新文化运动时期……巩固个人利益”得出侧重点不同,辛亥革命时期立足于救亡而倡导启蒙。新文化运动时期则立足于启蒙而兼顾救亡;据材料“辛亥革命时期……知有公德,而新道德出焉矣”“新文化运动时期……自由独立的人格”得出内容不同,辛亥革命时期强调公德,突出国家本位。新文化运动时期强调独立人格,个人本位色彩突出;结合所学,辛亥革命时期影响有限,没有成为时代主流。新文化运动时期形成声势浩大的思想解放运动,影响较为广泛。

18.答案:(1)背景:经济上,两次世界大战后美国经济实力增强;政治上,美国妄图称霸全球的战略目标;国际形势上,二战后西欧普遍衰落,苏联成为唯一与其对抗的大国;思想文化上,美苏意识形态的对立,冷战局面的形成。目的:在学术上,加强美国知识在全球范围内的流动,掌握学术话语权;在外交上,散播美国价值观念和改善美国对外文化关系;在战略上,美国学助力亚洲冷战思想,服务于美国称霸全球的战略思想。

(2)方式:课程设置、学者互访、建立研究中心和举办学术论坛等。影响:成为同苏联争霸的工具,树立美国知识霸权,服务于美国称霸全球的战略;导致部分亚洲学者对美国形成某种程度的心理依赖,不利于自身学术文化的构建;造成美国与有些亚洲国家双方学术关系甚至地缘政治关系上的不平等。

解析:(1)本题是背景类材料分析题。时空是20世纪美国和世界。背景:据材料“在知识冷战(In-tellectualColdWar)的视域下,美国试图通过传播……美国学,来达到维持自身知识霸权的目的”得出美国学向海外传播的重要背景是美苏冷战。结合冷战背景所学知识可得出,经济上,两次世界大战后美国经济实力增强;政治上,美国妄图称霸全球的战略目标;国际形势上,二战后西欧普遍衰落,苏联成为唯一与其对抗的大国;思想文化上,美苏意识形态的对立,冷战局面的形成。目的;据材料“促进了亚洲知识阶层对美国文化的学术研究”“反映了美国尝试掌握学术话语主动权的强烈意愿”得出在学术上,加强美国知识在全球范围内的流动,掌握学术话语权;据材料“其目标主要为散播美国价值观念和改善美国对外文化关系”得出在外交上,散播美国价值观念和改善美国对外文化关系;据材料“在知识冷战(In-tellectualColdWar)的视域下……致力于理解、定义和宣扬美国文化……维持自身知识霸权”得出在战略上,美国学助力亚洲冷战思想,服务于美国称霸全球的战略思想。

(2)本题是特点类、影响类材料分析题。时空是20世纪美国和世界。方式:据材料“通过课程设置、学者互访、建立研究中心和举办学术论坛等方式”得出课程设置、学者互访、建立研究中心和举办学术论坛等。影响:据材料“推动美国学成为同苏联争夺学术主导权的工具”“树立美国知识霸权”得出成为同苏联争霸的工具,树立美国知识霸权,服务于美国称霸全球的战略;据材料“美国资金、思想和人力资源侵入亚洲知识界”“冷战结束后,有些亚洲国家依旧将美国学视为不可多得的跨国智识财富……借用美国学的学术研究模式”得出导致部分亚洲学者对美国形成某种程度的心理依赖,不利于自身学术文化的构建;据材料“起到了树立美国知识霸权,进而维护”战后国际新秩序'的作用“得出造成美国与有些亚洲国家双方学术关系甚至地缘政治关系上的不平等。

19.答案:示例1:牛的驯化和使用推动古代世界农耕文明的发展。牛的驯化推动农业发展,促进生产关系的变革。牛不仅被用来拉车,也被用来耕地,战国时期牛被广泛地用于农业生产,牛耕的使用是农业动力的重大变革,是生产力的重大进步,它大大提高了人们的耕作效率,荒地得到开发,最终使封建土地私有制确立和推动小农经济的发展,实现了生产关系的重大变革。牛肉和牛奶丰富了人类饮食结构,促进人类体质的提升。奶牛提供了高营养的牛奶,牛肉也是一种营养极其丰富的食物。牛肉和牛奶丰富了人们物质生活,促进人类生活质量的提高。牛作为古代世界重要的农业动力,也是人们重要的食物来源,有力地推动了农耕文明的发展与繁荣,是人类文明进步的重要体现。示例2:骆驼和马推动亚非文明的碰撞与交流。骆驼是推动亚非经济交流的重要工具。骆驼作为运输工具是丝绸之路的重要载体,丝路上的商队依靠骆驼从西方运来稀有植物、皮货、药材、香料、珠宝首饰,再从中国运出丝绸、茶叶、瓷器等货物,这些商品丰富了各国人们的日常生活。丝绸之路开通后,中原的铸铁冶炼,凿井等技术传入西域,促进了西域社会生产水平的提高,促进了当地经济的发展;中国的四大发明、丝织技术、漆器工艺等也经由丝绸之路传向世界各地,促进了世界文明进程。(也可利用丝绸之路、茶马古道等相关史实论证马对贸易的影响)马推动了游牧民族的扩张。对人类历史来说,驯化马具有颠覆性意义,游牧民族因此获得了无可匹敌的军事优势,从而获得不可思议的战争能力。从最早使用马拉战车的赫梯人与埃及人,到后来的匈奴人与蒙古人,战马成为他们征服世界的重要力量。蒙古人对马的娴熟运用,展现蒙古骑兵强大的战斗力,蒙古人南下征服金与西夏,最终建立元朝,实现全国统一。13世纪上半叶蒙古进行了三次西征,发展为横跨欧亚大陆的世界性帝国。蒙古西征客观上推动了东西方的交流(人员交往、宗教传播、物种交流、物质生活改变、技术的传播等)进一步加强了东西方文化的交汇。骆驼与马是东西方文明交流与碰撞的重要载体,推动了人类文明进步。

解析:本题为论述题之历史事物阐释题,时空是古代和近代世界。据材料“驴、牛、马、骆驼之类的动力型动物,它们让人类获得了更大的肌肉力,使人类不仅可以耕种更多的田地,而且可以运输更多货物,或更快速地移动”,以及牛耕、驼队的图片,可得出驴、牛、马、骆驼提供了畜力,是重要的农业生产工具和交通运输工具。根据“蒙古骑士”的图片可得出战马是重要的军事资源,深刻影响了古代战争和文明兴衰。据材料“动物是大自然赐给人类的礼物”“动物同时也改变了人类”并结合所学可得出,动物对人类文明的产生发展发挥了重要作用,深刻影响了历史。根据题干要求,以“动物与人类发展史”为主题,任选一种或两种动物,自拟标题,运用所学知识阐述动物与人类发展的关系。如选取牛,可以“牛的驯化和使用推动古代世界农耕文明的发展”为题,从“牛耕的推广推动农业发展和封建制度确立”,“牛肉和牛奶丰富了人类饮食结构”等方面论述牛对古代农耕文明发展的作用。如选取骆驼和马,可以“骆驼和马推动亚非文明的碰撞与交流”为题,从“骆驼和马是丝绸之路上的重要运输工具,推动东西方交流”“马推动了游牧民族的扩张,影响地区文化和促进东西方交流”等方面,论述马对文明发展交流的影响。选取其他动物,从其他角度论述,言之有理也可。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.《天亡簋》铭文大意:武王来到管地,率领诸侯登太室山祭祀皇天上帝。后下山,在宗庙遍祭先王。文王德高闻于天帝,武王继承其大业,推翻商王朝,终止了商王祭天的权利。武王还举行了祭社大礼。天亡因护卫有功被赏赐爵橐礼器,(天亡)造簋铭文以颂扬王的休美。这反映了西周( )

A.宗族因素影响政权稳定 B.政权宗教色彩愈加浓厚

C.王权受到多种因素影响 D.中央对地方的管理加强

2.下图为1979年四川出土的一件石田塘模型。一侧凿出两块水田,一块田里积有堆肥,另一块田里两个农夫正俯身劳作;另一侧凿出水塘,塘中置一小船,还有鳖、青蛙、田螺、莲蓬等,这就是汉代陂池稻田模型。这反映当时( )

A.劳动者积极性空前高涨 B.多种经营方式已经出现

C.精耕细作农业走向成熟 D.铁犁牛耕得以广泛推广

3.武则天主持修定《姓氏录》,其基本标准是“皇朝得五品官者,皆升士流”。书成之后,“缙绅士大夫多耻被甄叙,皆号此书为勋格”。这说明( )

A.武则天执政遭遇普遍抵制 B.门阀世家与皇权分庭抗礼

C.统治基础扩大的趋势明显 D.士族的衰微并非一蹴而就

4.宋代的立法出现了一种新的体例“编敕”。“敕”是皇帝发布的涉及国家管理的各种事项的指示、决定等文书。“编敕”就是将皇帝的敕令进行分类编纂并且发布天下,对各级政府机关在未来的行政管理起到调整、协调的作用,是宋代法律的重要组成部分。“编敕”的出现( )

A.提高了地方政府行政效率 B.有利于中央集权的加强

C.促进了君主专制达到顶峰 D.标志古代法律走向成熟

5.《皇清职贡图》是乾隆年间皇帝命沿边总督、巡抚将所辖境内不同民族的衣冠状貌,绘其图像,集结而成的古代大型民族志图册。图册绘图三百种,以男女别幅,共计六百数,并有文字题记,简要说明其分布地区、历史沿革、服饰饮食、社会生产及向清政府贡赋数额。这反映了清代( )

A.边疆治理有较大提升 B.统一多民族国家日益巩固

C.开放包容的帝国形象 D.“中华天下观”的最终形成

6.某外国学者在“新全球史”著作中,把晚清历史放在第六部分(下图所示)“革命、工业和帝国的时代”这个全球大背景下,标以“处在十字路口的社会”历史节点,以“被围攻下的中华帝国”审视晚清社会,这种叙述方式有利于理解( )

第六部分革命、工业和帝国时代(公元1750-1914年) 第29章大西洋世界的革命和民族国家……827 第30章工业社会的产生……865 第31章独立时期的美洲……897 第32章处在十字路口的社会……931

第32章 处在十字路口的社会 被围攻下的中华帝国 鸦片战争和不平等条约 太平天国起义 失败的改革 日本的转型 从德川幕府到明治天皇

A.鸦片战争爆发的必然 B.太平天国失败的根源

C.晚清改革失败的原因 D.晚清政府衰败的表现

7.“清末新政”是清政府在清末十多年间实施新政的约称,其涵盖的时间,通常指自1901年至1911年,涉及的范围包括政治、军事、经济、社会、文化教育多方面。下表为新政举措及结果。根据下表可知新政( )

新政举措 新政中的新群体 武昌起义后独立都督的身份

废除科举、鼓励地方兴办新学堂、鼓励民间留学;预备立宪,中央设立资政院,地方设立咨议局;各省编练新军;设立陆军部,统帅全国陆军;设立度支部,宣布只有中央才有对外借款及铸造发行货币权。 学堂学生、留学 生;立宪派(地方绅士、新兴资产阶级);新军。 新军将领13个、巡抚2个、布政使1个、提督1个、参议1个、咨议局议长3个。

A.重塑了政府的中央集权 B.促进了政治权力继续下移

C.推动了资本主义的发展 D.直接推动辛亥革命的爆发

8.《新青年》杂志的文章涉及到了众多的社会话题,包括“孔教、欧战、白话文、世界语、注音字母、女子贞操、偶像破坏、家族制度、青年问题、人口问题、劳动问题、工读互助团、易卜生主义、罗素哲学、俄罗斯研究以及马克思主义宣传与社会主义讨论”等,由此可知( )

A.民主与科学观念深入人心 B.民主共和制度得到巩固

C.传统文化地位被彻底动摇 D.国人迫切探索救亡新路

9.下图为20世纪30年代红军在南靖县和西镇斗米村云水坑的宣传标语:“欢迎靖卫弟兄们(国民党地方武装)回家打土豪分田地、反对日本出兵东三省、打倒蒋介石的走狗、反对地主”等。该宣传标语( )

A.激发了广大农民的抗日热情 B.表明中国革命新局面的到来

C.有利于扩大红军的政治影响 D.体现出民族统一战线的方针

10.自诞生之日起,中国共产党就把完成国家现代化和实现民族复兴作为自己的历史使命,百年来,党在不同的历史时期探索出不同的现代化道路。下表为某一历史阶段现代化道路的特征,据此可知该阶段为( )

总体依据 社会主义初级阶段基本路线发挥着总体指导作用

建设目标 强调全面现代化

建设重点 由资本密集型向技术密集型、信息密集型产业升级

体制依托 深入完善社会主义市场经济体制

经济成分 公有制为主体、多种所有制并存

分配方式 按劳分配为主体、多种分配方式并存

资源配置 明确为市场发挥决定性作用

对外关系 努力构建人类命运共同体

A.过渡时期 B.社会主义建设时期

C.改革开放初期 D.中国特色社会主义新时代

11.亚历山大东征后,留下很多以“亚历山大”命名的城市,位于阿富汗的阿伊哈努姆是其中之一。城里有体育场、宫殿和圆形剧场,还出土了希腊雕塑、大量希腊样式的钱币和亚里士多德的哲学手稿等文物。出现上述现象的主要原因是,亚历山大东征( )

A.促进了不同文明的碰撞交流 B.扩展了希腊人的活动范围

C.加强了东西方经济贸易往来 D.强化对被征服地区的控制

12.对许多人来说,中世纪就是“黑暗时代”,是切入古罗马和文艺复兴之间的一个巨大错误。由于种种原因,对中世纪的这种不公道的观点持续了整整500年。无论如何,中世纪都不是一个沉睡的、可怕的时代,而是一个充满变化的时代。对材料理解准确的是( )

A.资本主义萌芽出现于中世纪 B.中世纪的黑暗迟滞了欧洲发展

C.文艺复兴促进欧洲思想解放 D.中世纪孕育了社会转型的力量

13.直到12世纪前后,欧洲的艺术还未涉及儿童,也没有表现他们的意愿。15、16世纪,意大利出现了很多表现儿童天真、可爱的世俗画,儿童逐渐被发现。17世纪以后,孩子被看作是家庭中的重要成员,关注子女教育成为当时英国的新风气。材料旨在说明( )

A.教育改革是社会发展的必然 B.经济发展促进思想解放

C.思想解放促进儿童地位提高 D.儿童权利日益得到重视

14.从1750年到1850年间,英国的城市化水平从10%提高到了50%。1861年,全英国人口超过了10万的城市就已经有16个。到了1911年,人口过10万的城市增加到了42个。材料反映了英国( )

A.工业化与城市化相伴随 B.城市发展具有自发性

C.城市化的区域分布不均 D.城市化促进了工业化

15.波峰、波谷反映一个周期内经济增长的幅度,通过综合比较不同时间段内经济周期的波峰、波谷、落差可以明显看出经济波动的剧烈与平缓状况。总的来说,二战结束以来,美国经济周期的波动比以前更加温和,有的学者称之为“被烫过了的曲线”(下图),其主要原因是( )

1886-2002年美国GDP增长率波动

A.凯恩斯主义在美国发挥作用 B.美国国际金融的主导地位

C.二战使美国成为世界的霸主 D.新的货币贸易体系的建立

二、材料题

16.【中国古代财政监督制度】

材料一:《周礼·天官》所记载的“宰夫”和“司会”有财政监督的权力,而且有一定的分工:“宰夫”重在审查各级官署财用出入的合法性,“司会”则要把官府的收支和它完成的事功联系起来进行考核。《礼记·王制》中提出“量入以为出”,对财政收支实行预算控制。《周礼》中规定:财赋的出入必须经过几个人的审核,内外互相考核,出入互相考核。战国李悝《盗法·杂法》中规定:遗失记载官物的账薄以致财物数量有错误的,要按不揭发盗窃论罪。

材料二:秦代已有相当严密的财政监督制度。会计记录不正确,对财物保管不认真均会受到惩罚。此外还注重对新旧官吏交接的监督。西汉对于财政收支的具体监督,既加强对上计簿的审查,还大力严惩贪污舞弊和贿赂行为。隋朝以前有财政监督的制度,却没有专管机构。隋唐时刑部下专设比部,“职掌内外赋敛、经费、俸禄、公廨、勋赐、赃赎、徒役课程、通欠之物及京师仓库,三月一比”北宋对于各级官署支用的财物要进行事前的和事后的审计,到南宋初设审计院。明、清以户部所属的“清吏司”来执行财政监督。十三个清吏司根据各省一年一报的文册进行审查核销。清前期大体沿袭明制,均按监督的对象,作具体的分工。

——以上均摘编自赵友良《我国历代财政监督(审计)制度考略》

(1)根据材料一,列举我国财政监督早期发展的表现。

(2)根据材料并结合所学知识,指出中国古代财政监督的演进趋势及影响。

17.【救国与救人】

材料一:“国民性”,亦可作“民族性”,是由日语引入的名词,意为一国或一民族的全体成员所共同具有的心态文化特征。晚清以来的思想家多借用它来指喻中华民族在特殊的社会经济条件和历史文化背景下形成的思想、情感、意志特征的总和。近代以来中华民族在与西方民族接触、对抗过程中一次又一次的失败与屈辱,痛苦地启发了中国思想家渐次深入地从民族思想、心理这一最隐秘的层面上去寻找落后、挨打的根本原因。

——冯天瑜《中国文化史》

材料二:辛亥革命时期和新文化运动时期的改造国民性的思想

项目 辛亥革命时期 新文化运动时期

侧重点 “今日欲挡列强之民族帝国主义,惟有我行我民族主义之一策”。“苟有新民何患无新制度,无新政府,无新国家”。 陈独秀说:“国家利益、社会利益,名与个人主义相冲突,实以巩固个人利益为本因也。”

内容 “国民者,以国为民之公产公物也”。“知有公德,而新道德出焉矣,而新民出焉矣”。“自由云者,团体之自由,非个人之自由也。” “社会国家没有自由独立的人格,就如同酒里少了酒曲,面包里少了酵,人身上少了脑筋,那种社会国家决没有改良进步的希望。”“青年乎!其有以此自任者乎?”

——摘编自汤奇学陈宝云《救国与救人——辛亥革命时期与新文化运动时期改造国民性思想之比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“国民性”改造思潮的实质,并分析其兴起的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括两个时期“国民性”改造思想的不同点。

18.【文化宣传与冷战】

材料一:美国学(AmericanStudies)是对美国历史和文化进行跨学科与综合性研究的学术领域。制度性、成规模的美国学最早出现在20世纪二三十年代的美国。在知识冷战(In-tellectualColdWar)的视域下,美国试图通过传播“致力于理解、定义和宣扬美国文化”的美国学,来达到维持自身知识霸权的目的。日本和印度是最早接受美国学的亚洲国家,对美国学在亚洲的后续铺展具有重要意义。美国在亚洲构建美国学,客观上促进了亚洲知识阶层对美国文化的学术研究,但从根本上看,其目标主要为散播美国价值观念和改善美国对外文化关系,反映了美国尝试掌握学术话语主动权的强烈意愿。

材料二:冷战在为美国学海外传播提供动力的同时,也推动美国学成为同苏联争夺学术主导权的工具。在美国学向亚洲传播的早期历程中,美国政府和私人机构通过课程设置、学者互访、建立研究中心和举办学术论坛等方式,不仅打开了美国资金、思想和人力资源侵入亚洲知识界的大门,亦将美国塑造为美国学跨国知识交流的“中心”国家。冷战结束后,有些亚洲国家依旧将美国学视为不可多得的跨国智识财富(TransnationalIntellectualProperty),认为借用美国学的学术研究模式,能够在某种程度上明确本国文化特征进而树立民族自豪感。从这个意义上讲,美国学在亚洲的传播确实起到了树立美国知识霸权,进而维护“战后国际新秩序”的作用。

——以上均摘编自石可鑫《知识冷战与美国学在亚洲的初创》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明美国学向海外传播的背景及目的。

(2)根据材料并结合所学知识,列举美国学在亚洲传播的方式并分析其传播的影响。

三、论述题

19.【伟大的共存】

亚里士多德曾说,动物是大自然赐给人类的礼物,“既是好劳力又是美味佳肴”。对人类来说,最重要的是驴、牛、马、骆驼之类的动力型动物,它们让人类获得了更大的肌肉力,使人类不仅可以耕种更多的田地,而且可以运输更多货物,或更快速地移动,人类世界由此发生了天翻地覆的变化。剑桥大学考古学及人类学博士莱恩·费根的《伟大的共存:改变人类历史的8个动物伙伴》(狗、山羊、绵羊、猪、牛、驴、马和骆驼)讲述的就是人类与动物共同经历的这段历史。在费根看来,人类不仅改变了动物,动物同时也改变了人类。

现代蒙古骑士再现骑兵冲锋的场面

驮夫引领下的撒哈拉驼队

1931年,威尔士一座地下煤矿的马驹

请以“动物与人类发展史”为主题,任选一种或两种动物,自拟标题,运用所学知识阐述动物与人类发展的关系。(要求:观点明确,史论结合,表述成文)

参考答案

1.答案:C

解析:材料未呈现比较,无法得出“愈加”,且祭天并不等于宗教,故B项错误。材料体现了祭天、祭祖、祭社等因素影响周王,A项只反映了宗族因素比较片面,故排除A项,C项正确。材料未体现中央对地方具体事务的干预,故D项错误。

2.答案:B

解析:材料无法反映劳动者积极性,故A项错误。材料体现了农耕、养殖、种植经济作物等多种经营方式,D项的解读较为片面,故B项正确,排除D。材料未反映精耕细作的成熟,故C项错误。

3.答案:D

解析:材料仅反映了《姓氏录》上士大夫的不认同,并不代表其他事宜上的态度,故不能得出执政遭普遍抵制,故A项错误。士大夫对《姓氏录》的不认同,不能反映士族与皇权力量对比,故B项错误。材料反映了武则天修订《姓氏录》遭到士大夫的抵制,故C项错误。士族敢于对武则天修订《姓氏录》表达不认同,说明士族势力犹存,故选D。

4.答案:B

解析:“编敕”的主要作用是加强中央集权,且不一定能提高行政效率,故A项错误。“编敕”发布天下,对各级机关行政起到规范和加强控制的作用,故B项正确。C项史实错误。“编敕”出现不足以体现法律的成熟,故D项错误。

5.答案:B

解析:材料未涉及对边疆的具体管理措施,故不能得出边疆治理提升,A项错误。边疆设置总督巡抚管辖,体现中央对边疆控制加强,故国家统一更加巩固,B项正确。清代走向闭关保守,故C项错误。“中华天下观”早已有之,故D项错误。

6.答案:A

解析:鸦片战争爆发的根本原因是工业革命后英国对商品市场和原料产地的需求,故A正确;太平天国失败的根源是农民阶级自身的局限性,与材料中“革命、工业和帝国的时代”这个全球大背景不符,排除B;晚清政府改革包括洋务运动和维新变法,其失败的主要原因都是内因,故C项错误;晚清政府衰败的表现与材料主旨不符,故D项错误。

7.答案:B

解析:从武昌起义后独立的省份都督身份中能清晰地看出,这些新群体在革命过程中发挥了重要作用,契合了晚清自洋务运动和东南互保以来的权力下移趋势,故B项正确;C项结论正确但不符合材料主旨;新政并不是辛亥革命的直接原因,只是为辛亥革命准备了重要条件,故排除D项。

8.答案:D

解析:《新青年》文章涉及众多的社会话题,并非简单的“民主与科学”,排除A项;《新青年》社会话题的广泛性体现出当时国人对帝制复辟和军阀统治的不满,国人迫切探索救亡新路,故D项正确;新文化运动并没有巩固共和制度,材料中也未体现传统文化地位被动摇,故排除B、C项。

9.答案:C

解析:据材料“打土豪分田地、反对日本出兵东三省”,可以看出该标语宣传了共产党的反日政治主张和土地革命政策,这种宣传有利于赢得民众的信任与支持,扩大共产党的政治影响,壮大革命力量,故C项正确;材料中不能看出农民的抗日热情状况,也不能表明新局面的到来,故排除A、B项;材料中依然要求打倒蒋介石、反对地主,这些主张均不符合抗日民族统一战线的方针,故D项错误。

10.答案:D

解析:从体制依托、经济成分、分配方式、资源配置和对外关系等要素中明显可以看出,这一现代化道路不属于过渡时期(1953—1956年)和社会主义建设时期(1957—1978年);改革开放初期(1979—1992年)资源配置方式为“市场发挥基础性作用”;“人类命运共同体”的对外关系属于中国特色社会主义新时代时期,故正确选项为D项。

11.答案:A

解析:材料反映了亚历山大东征后,把很多希腊的文化和文明成果带到了被征服地区,涉及经济、文化、艺术等方面,是不同文明交流碰撞的结果,故选A项。设问“出现上述现象的主要原因是”,C项只体现了经济贸易方面,排除C项。B、D项均与设问“主要原因”不符。

12.答案:D

解析:材料中“由于种种原因,对中世纪的这种不公道的观点持续了整整500年”,材料认为很多人认为中世纪是“黑暗时代”,是不准确的,由此可以排除B项。“中世纪都不是一个沉睡的、可怕的时代,而是一个充满变化的时代”,反映了中世纪孕育了社会转型的力量,故选D项。A、C项与材料主旨不符。

13.答案:C

解析:材料说“12世纪前后,欧洲的艺术还未涉及儿童”,但“15、16世纪,意大利出现了很多表现儿童天真、可爱的世俗画,儿童逐渐被发现”,“17世纪以后,孩子被看作是家庭中的重要成员”,这体现了文艺复兴、启蒙运动等思想解放运动,促进了儿童地位的提升,故选C项。B项指出了经济发展与思想解放的关系,但没有体现出儿童地位的变化,排除B项。D项没有体现儿童地位变化的原因,而且材料只反映了对儿童的重视,没有涉及体现儿童权利的材料支撑,排除D项。A项不符合材料主旨。

14.答案:A

解析:材料中英国城市化的时间正好是工业革命进行的时间,体现了英国近代的城市化是伴随着工业革命进行的,故选A项,排除D项。B、C项材料没有体现。

15.答案:B

解析:由材料可知,二战后经济波动趋向平缓,有的学者称之为“被烫过了的曲线”,与二战后以美国为中心的国际金融货币体系和世界贸易体系的建立有关,主要原因是美国在世界经济中居于主导地位,故选B项,排除C、D项。70年代经济滞胀,凯恩斯主义失灵,出现否定凯恩斯主义的理论,故排除A项。

16.答案:(1)认识到财政监督的重要性;萌生财政收支预算控制思想;设置财政监督官员,对监督工作进行一定的分工;财政监督中注重相互制衡。

(2)趋势:监督制度不断完善;监督工作走向专业化;财政监督定期化;监督机构日渐独立。影响:有利于减少贪污、规范行政;有利于加强中央集权维护统治;为近现代财政监督提供借鉴;由于专制体制及监督官员自身的腐败,监督效果有限。

解析:(1)本题是特点类材料分析题。时空是古代中国。表现:据材料“提出‘量入以为出’,对财政收支实行预算控制”得出萌生财政收支预算控制思想;据材料“‘宰夫’和‘司会’有财政监督的权力,而且有一定的分工”得出设置财政监督官员,对监督工作进行一定的分工;据材料“财赋的出入必须经过几个人的审核,内外互相考核,出入互相考核”得出财政监督中注重相互制衡。综合材料信息,中国古代财政监督制度不断发展完善,侧面反映当时的人们认识到财政监督的重要性。

(2)本题是特点类、影响类材料分析题。时空是古代中国。趋势:据材料“秦代已有相当严密的财政监督制度。会计记录不正确,对财物保管不认真均会受到惩罚。此外还注重对新旧官吏交接的监督。西汉对于财政收支的具体监督,既加强对上计簿的审查,还大力严惩贪污舞弊和贿赂行为”得出监督制度不断完善;据材料“隋朝以前有财政监督的制度,却没有专管机构。隋唐时刑部下专设比部”得出监督工作走向专业化;据材料“十三个清吏司根据各省一年一报的文册进行审查核销”得出财政监督定期化;据材料“南宋初设审计院”“明、清以户部所属的‘清吏司’来执行财政监督”得出监督机构日渐独立。影响:结合所学,从积极性和局限性两方面分析。积极方面,有利于减少贪污,加强中央集权,为近现代提供借鉴;局限性方面,封建专制体制下财政监督的效果有限。

17.答案:(1)实质:通过思想的启蒙和人的近代化来挽救民族危机。背景:民族危机;政治改革与革命的失败(对维新变法和辛亥革命的反思);中外国民素质的巨大差距;西方近代启蒙思想和传统思想文化的影响;新文化运动的推进。

(2)不同:侧重点不同,辛亥革命时期立足于救亡而倡导启蒙。新文化运动时期则立足于启蒙而兼顾救亡;内容不同,辛亥革命时期强调公德,突出国家本位。新文化运动时期强调独立人格,个人本位色彩突出;影响不同,辛亥革命时期影响有限,没有成为时代主流。新文化运动时期形成声势浩大的思想解放运动,影响较为广泛。

解析:(1)本题是特点类、背景类材料分析题。时空是20世纪初中国。实质:据材料“中国思想家渐次深入地从民族思想、心理这一最隐秘的层面上去寻找落后、挨打的根本原因”并结合所学,20世纪初的进步知识分子主张改造“国民性”,掀起了新文化运动,实质是要涤荡封建文化,宣传民主科学,通过思想的启蒙和人的近代化来挽救民族危机。背景:据材料“近代以来中华民族在与西方民族接触、对抗过程中一次又一次的失败与屈辱”得出民族危机;据材料“中国思想家渐次深入地从民族思想、心理这一最隐秘的层面上去寻找落后、挨打的根本原因”并结合所学得出对维新变法和辛亥革命的反思;结合所学,20世纪初的一批先进知识分子认识到,共和制度之所以不能真正得到巩固,中国的状况依然黑暗,根本原因在于缺乏对旧思想、旧文化、旧礼教的彻底批判,大多数国民的头脑仍被专制和愚昧牢牢地束缚着,可得出中外国民素质存在巨大差距。结合所学,知识分子高举民主与科学的旗帜,反对封建礼教,掀起了新文化运动的高潮,可得出西方近代启蒙思想和传统思想文化的影响,新文化运动的推进。

(2)本题是对比类材料分析题。时空是20世纪初中国。不同:据材料“辛亥革命时期……行我民族主义……新文化运动时期……巩固个人利益”得出侧重点不同,辛亥革命时期立足于救亡而倡导启蒙。新文化运动时期则立足于启蒙而兼顾救亡;据材料“辛亥革命时期……知有公德,而新道德出焉矣”“新文化运动时期……自由独立的人格”得出内容不同,辛亥革命时期强调公德,突出国家本位。新文化运动时期强调独立人格,个人本位色彩突出;结合所学,辛亥革命时期影响有限,没有成为时代主流。新文化运动时期形成声势浩大的思想解放运动,影响较为广泛。

18.答案:(1)背景:经济上,两次世界大战后美国经济实力增强;政治上,美国妄图称霸全球的战略目标;国际形势上,二战后西欧普遍衰落,苏联成为唯一与其对抗的大国;思想文化上,美苏意识形态的对立,冷战局面的形成。目的:在学术上,加强美国知识在全球范围内的流动,掌握学术话语权;在外交上,散播美国价值观念和改善美国对外文化关系;在战略上,美国学助力亚洲冷战思想,服务于美国称霸全球的战略思想。

(2)方式:课程设置、学者互访、建立研究中心和举办学术论坛等。影响:成为同苏联争霸的工具,树立美国知识霸权,服务于美国称霸全球的战略;导致部分亚洲学者对美国形成某种程度的心理依赖,不利于自身学术文化的构建;造成美国与有些亚洲国家双方学术关系甚至地缘政治关系上的不平等。

解析:(1)本题是背景类材料分析题。时空是20世纪美国和世界。背景:据材料“在知识冷战(In-tellectualColdWar)的视域下,美国试图通过传播……美国学,来达到维持自身知识霸权的目的”得出美国学向海外传播的重要背景是美苏冷战。结合冷战背景所学知识可得出,经济上,两次世界大战后美国经济实力增强;政治上,美国妄图称霸全球的战略目标;国际形势上,二战后西欧普遍衰落,苏联成为唯一与其对抗的大国;思想文化上,美苏意识形态的对立,冷战局面的形成。目的;据材料“促进了亚洲知识阶层对美国文化的学术研究”“反映了美国尝试掌握学术话语主动权的强烈意愿”得出在学术上,加强美国知识在全球范围内的流动,掌握学术话语权;据材料“其目标主要为散播美国价值观念和改善美国对外文化关系”得出在外交上,散播美国价值观念和改善美国对外文化关系;据材料“在知识冷战(In-tellectualColdWar)的视域下……致力于理解、定义和宣扬美国文化……维持自身知识霸权”得出在战略上,美国学助力亚洲冷战思想,服务于美国称霸全球的战略思想。

(2)本题是特点类、影响类材料分析题。时空是20世纪美国和世界。方式:据材料“通过课程设置、学者互访、建立研究中心和举办学术论坛等方式”得出课程设置、学者互访、建立研究中心和举办学术论坛等。影响:据材料“推动美国学成为同苏联争夺学术主导权的工具”“树立美国知识霸权”得出成为同苏联争霸的工具,树立美国知识霸权,服务于美国称霸全球的战略;据材料“美国资金、思想和人力资源侵入亚洲知识界”“冷战结束后,有些亚洲国家依旧将美国学视为不可多得的跨国智识财富……借用美国学的学术研究模式”得出导致部分亚洲学者对美国形成某种程度的心理依赖,不利于自身学术文化的构建;据材料“起到了树立美国知识霸权,进而维护”战后国际新秩序'的作用“得出造成美国与有些亚洲国家双方学术关系甚至地缘政治关系上的不平等。

19.答案:示例1:牛的驯化和使用推动古代世界农耕文明的发展。牛的驯化推动农业发展,促进生产关系的变革。牛不仅被用来拉车,也被用来耕地,战国时期牛被广泛地用于农业生产,牛耕的使用是农业动力的重大变革,是生产力的重大进步,它大大提高了人们的耕作效率,荒地得到开发,最终使封建土地私有制确立和推动小农经济的发展,实现了生产关系的重大变革。牛肉和牛奶丰富了人类饮食结构,促进人类体质的提升。奶牛提供了高营养的牛奶,牛肉也是一种营养极其丰富的食物。牛肉和牛奶丰富了人们物质生活,促进人类生活质量的提高。牛作为古代世界重要的农业动力,也是人们重要的食物来源,有力地推动了农耕文明的发展与繁荣,是人类文明进步的重要体现。示例2:骆驼和马推动亚非文明的碰撞与交流。骆驼是推动亚非经济交流的重要工具。骆驼作为运输工具是丝绸之路的重要载体,丝路上的商队依靠骆驼从西方运来稀有植物、皮货、药材、香料、珠宝首饰,再从中国运出丝绸、茶叶、瓷器等货物,这些商品丰富了各国人们的日常生活。丝绸之路开通后,中原的铸铁冶炼,凿井等技术传入西域,促进了西域社会生产水平的提高,促进了当地经济的发展;中国的四大发明、丝织技术、漆器工艺等也经由丝绸之路传向世界各地,促进了世界文明进程。(也可利用丝绸之路、茶马古道等相关史实论证马对贸易的影响)马推动了游牧民族的扩张。对人类历史来说,驯化马具有颠覆性意义,游牧民族因此获得了无可匹敌的军事优势,从而获得不可思议的战争能力。从最早使用马拉战车的赫梯人与埃及人,到后来的匈奴人与蒙古人,战马成为他们征服世界的重要力量。蒙古人对马的娴熟运用,展现蒙古骑兵强大的战斗力,蒙古人南下征服金与西夏,最终建立元朝,实现全国统一。13世纪上半叶蒙古进行了三次西征,发展为横跨欧亚大陆的世界性帝国。蒙古西征客观上推动了东西方的交流(人员交往、宗教传播、物种交流、物质生活改变、技术的传播等)进一步加强了东西方文化的交汇。骆驼与马是东西方文明交流与碰撞的重要载体,推动了人类文明进步。

解析:本题为论述题之历史事物阐释题,时空是古代和近代世界。据材料“驴、牛、马、骆驼之类的动力型动物,它们让人类获得了更大的肌肉力,使人类不仅可以耕种更多的田地,而且可以运输更多货物,或更快速地移动”,以及牛耕、驼队的图片,可得出驴、牛、马、骆驼提供了畜力,是重要的农业生产工具和交通运输工具。根据“蒙古骑士”的图片可得出战马是重要的军事资源,深刻影响了古代战争和文明兴衰。据材料“动物是大自然赐给人类的礼物”“动物同时也改变了人类”并结合所学可得出,动物对人类文明的产生发展发挥了重要作用,深刻影响了历史。根据题干要求,以“动物与人类发展史”为主题,任选一种或两种动物,自拟标题,运用所学知识阐述动物与人类发展的关系。如选取牛,可以“牛的驯化和使用推动古代世界农耕文明的发展”为题,从“牛耕的推广推动农业发展和封建制度确立”,“牛肉和牛奶丰富了人类饮食结构”等方面论述牛对古代农耕文明发展的作用。如选取骆驼和马,可以“骆驼和马推动亚非文明的碰撞与交流”为题,从“骆驼和马是丝绸之路上的重要运输工具,推动东西方交流”“马推动了游牧民族的扩张,影响地区文化和促进东西方交流”等方面,论述马对文明发展交流的影响。选取其他动物,从其他角度论述,言之有理也可。

同课章节目录