山东省济宁市曲阜市2023-2024学年部编版七年级上学期期末历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省济宁市曲阜市2023-2024学年部编版七年级上学期期末历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 688.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-30 06:32:44 | ||

图片预览

文档简介

2023~2024学年度第一学期期末教学质量监测考试

七年级历史试题

注意事项:

1.本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共6页。考试时间60分钟,共50分。

2,答题前,考生务必先核对条形码上的姓名、准考证号和座号,然后用0.5毫米黑色墨水签字笔将本人的姓名,准考证号和座号填写在答题卡相应位置。

3.答选择题时,必须使用2B铅笔填涂答题卡上相应题目的答案标号,如需改动,必须先用橡皮擦干净,再改涂其它答案。

4.答非选择题时,必须使用0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上书写,务必在题号所指示的答题区域内作答。

5.考试结来后,将本试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷 选择题(20分)

选择题(每小题只有一个正确答案,共20小题,每小题1分,共20分)

1.1965年,在云南元谋县,我国考古学者发掘出两颗门齿化石和一些粗糙的石器,以及大量的炭屑和小块烧骨。生活在这一地区的原始人类由此被命名为“元谋人”。请依据材料中提供的信息及所学知识判断,科学家判定元谋人为人类的最重要的证据是

A.大量炭屑 B.门齿化石 C.粗糙石器 D.小块烧骨

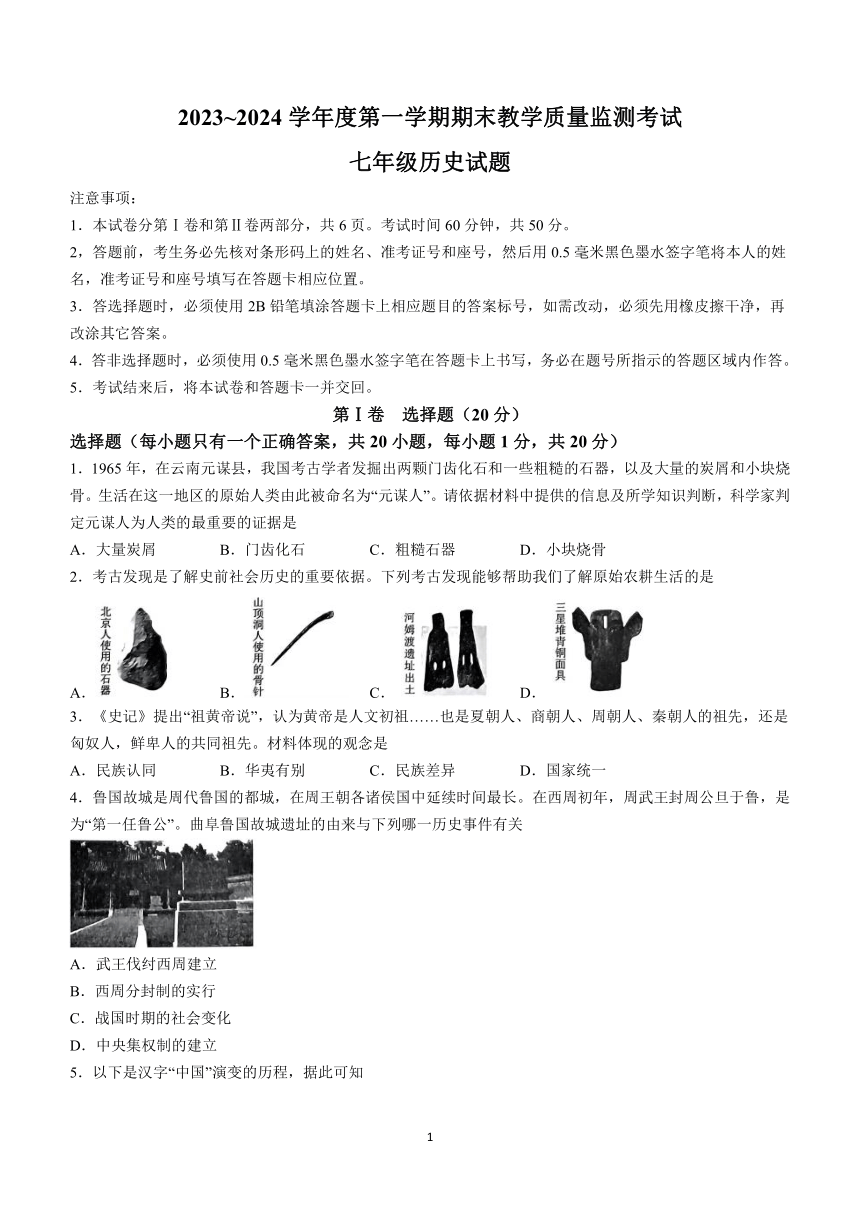

2.考古发现是了解史前社会历史的重要依据。下列考古发现能够帮助我们了解原始农耕生活的是

A. B. C. D.

3.《史记》提出“祖黄帝说”,认为黄帝是人文初祖……也是夏朝人、商朝人、周朝人、秦朝人的祖先,还是匈奴人,鲜卑人的共同祖先。材料体现的观念是

A.民族认同 B.华夷有别 C.民族差异 D.国家统一

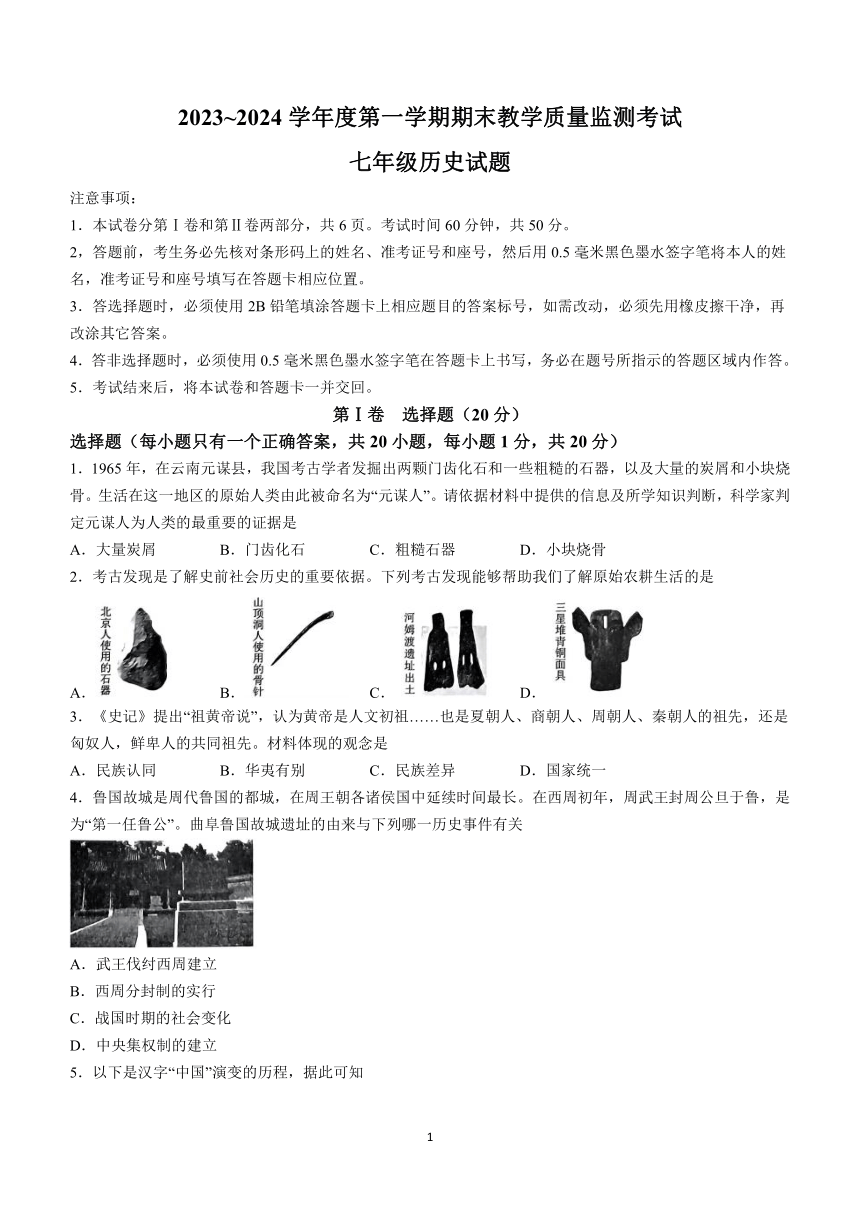

4.鲁国故城是周代鲁国的都城,在周王朝各诸侯国中延续时间最长。在西周初年,周武王封周公旦于鲁,是为“第一任鲁公”。曲阜鲁国故城遗址的由来与下列哪一历史事件有关

A.武王伐纣西周建立

B.西周分封制的实行

C.战国时期的社会变化

D.中央集权制的建立

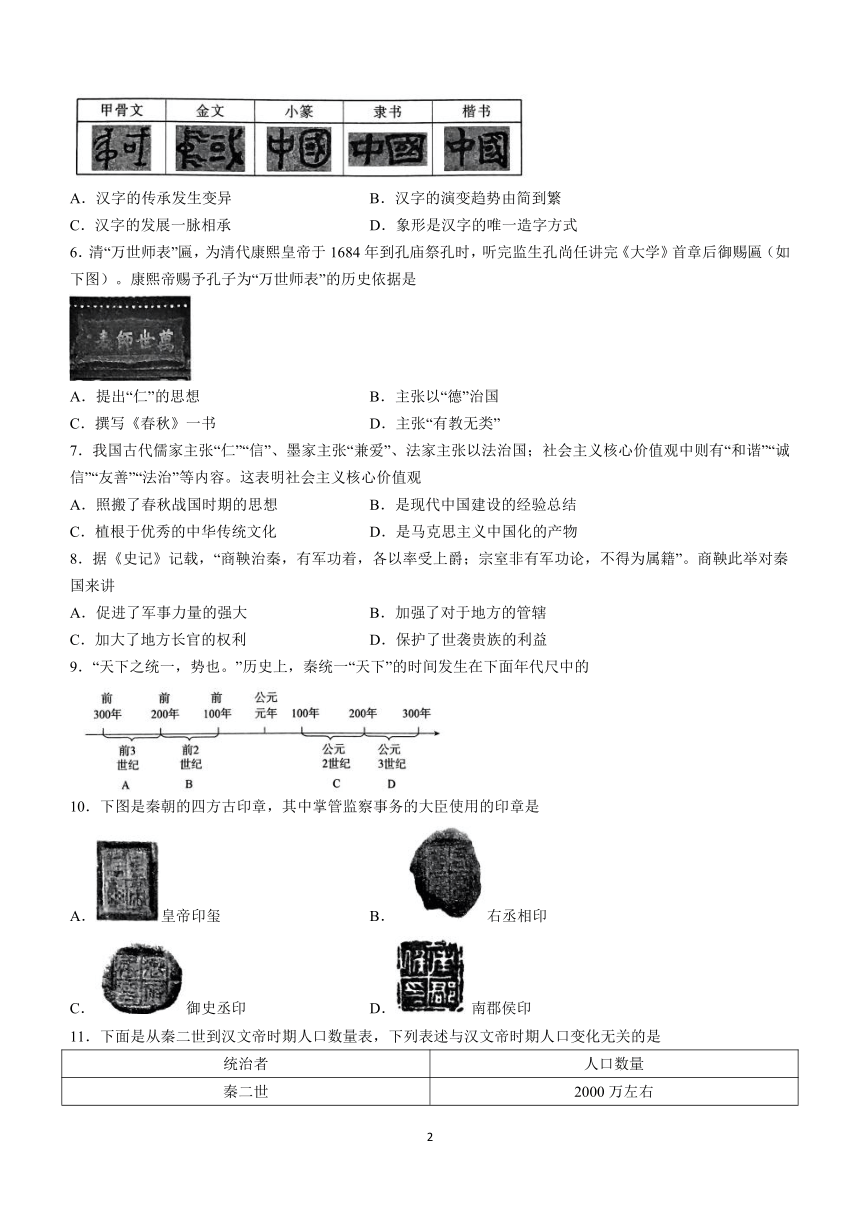

5.以下是汉字“中国”演变的历程,据此可知

A.汉字的传承发生变异 B.汉字的演变趋势由简到繁

C.汉字的发展一脉相承 D.象形是汉字的唯一造字方式

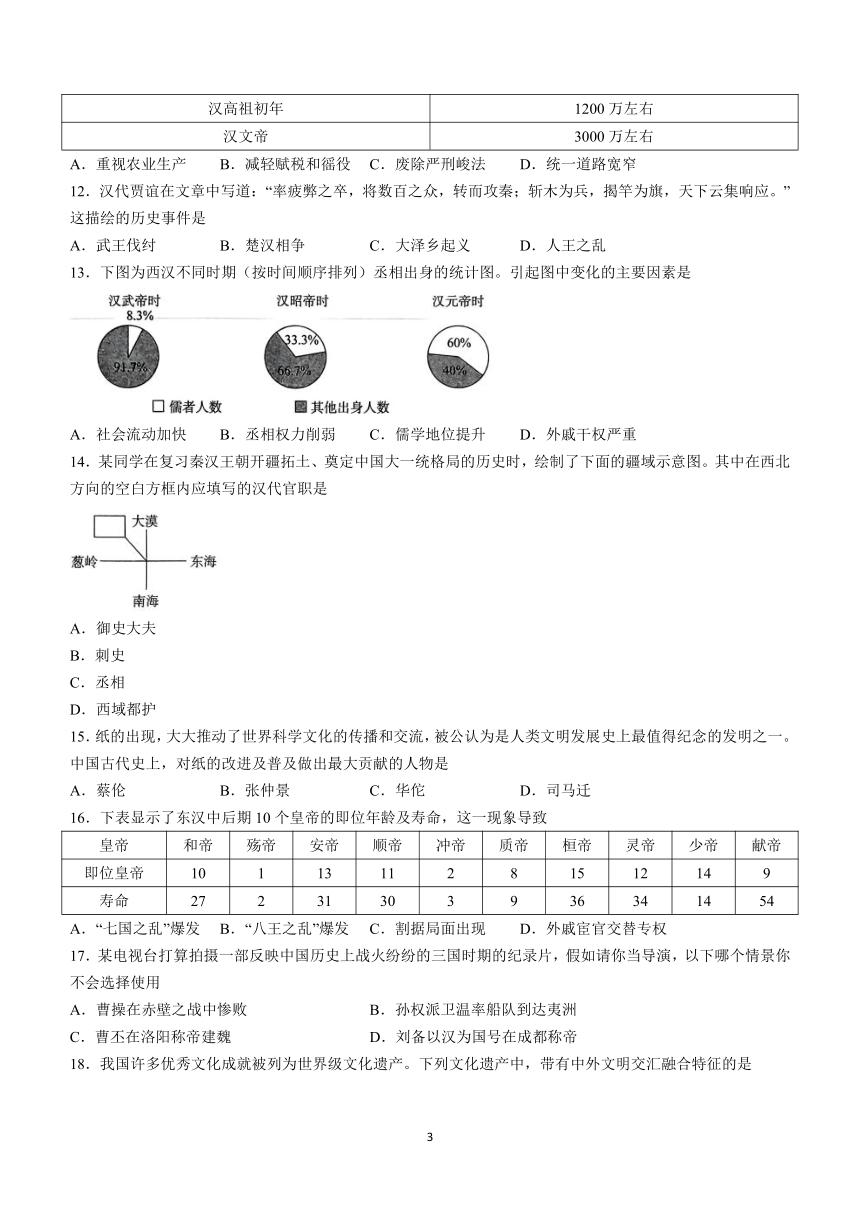

6.清“万世师表”匾,为清代康熙皇帝于1684年到孔庙祭孔时,听完监生孔尚任讲完《大学》首章后御赐匾(如下图)。康熙帝赐予孔子为“万世师表”的历史依据是

A.提出“仁”的思想 B.主张以“德”治国

C.撰写《春秋》一书 D.主张“有教无类”

7.我国古代儒家主张“仁”“信”、墨家主张“兼爱”、法家主张以法治国;社会主义核心价值观中则有“和谐”“诚信”“友善”“法治”等内容。这表明社会主义核心价值观

A.照搬了春秋战国时期的思想 B.是现代中国建设的经验总结

C.植根于优秀的中华传统文化 D.是马克思主义中国化的产物

8.据《史记》记载,“商鞅治秦,有军功着,各以率受上爵;宗室非有军功论,不得为属籍”。商鞅此举对秦国来讲

A.促进了军事力量的强大 B.加强了对于地方的管辖

C.加大了地方长官的权利 D.保护了世袭贵族的利益

9.“天下之统一,势也。”历史上,秦统一“天下”的时间发生在下面年代尺中的

10.下图是秦朝的四方古印章,其中掌管监察事务的大臣使用的印章是

A.皇帝印玺 B.右丞相印

C.御史丞印 D.南郡侯印

11.下面是从秦二世到汉文帝时期人口数量表,下列表述与汉文帝时期人口变化无关的是

统治者 人口数量

秦二世 2000万左右

汉高祖初年 1200万左右

汉文帝 3000万左右

A.重视农业生产 B.减轻赋税和徭役 C.废除严刑峻法 D.统一道路宽窄

12.汉代贾谊在文章中写道:“率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦;斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应。”这描绘的历史事件是

A.武王伐纣 B.楚汉相争 C.大泽乡起义 D.人王之乱

13.下图为西汉不同时期(按时间顺序排列)丞相出身的统计图。引起图中变化的主要因素是

A.社会流动加快 B.丞相权力削弱 C.儒学地位提升 D.外戚干权严重

14.某同学在复习秦汉王朝开疆拓土、奠定中国大一统格局的历史时,绘制了下面的疆域示意图。其中在西北方向的空白方框内应填写的汉代官职是

A.御史大夫

B.刺史

C.丞相

D.西域都护

15.纸的出现,大大推动了世界科学文化的传播和交流,被公认为是人类文明发展史上最值得纪念的发明之一。中国古代史上,对纸的改进及普及做出最大贡献的人物是

A.蔡伦 B.张仲景 C.华佗 D.司马迁

16.下表显示了东汉中后期10个皇帝的即位年龄及寿命,这一现象导致

皇帝 和帝 殇帝 安帝 顺帝 冲帝 质帝 桓帝 灵帝 少帝 献帝

即位皇帝 10 1 13 11 2 8 15 12 14 9

寿命 27 2 31 30 3 9 36 34 14 54

A.“七国之乱”爆发 B.“八王之乱”爆发 C.割据局面出现 D.外戚宦官交替专权

17.某电视台打算拍摄一部反映中国历史上战火纷纷的三国时期的纪录片,假如请你当导演,以下哪个情景你不会选择使用

A.曹操在赤壁之战中惨败 B.孙权派卫温率船队到达夷洲

C.曹丕在洛阳称帝建魏 D.刘备以汉为国号在成都称帝

18.我国许多优秀文化成就被列为世界级文化遗产。下列文化遗产中,带有中外文明交汇融合特征的是

A.都江堰 B.秦始皇陵兵马俑

C.云冈石窟 D.成都青城山

19.下面的图文材料说明

《宋书》记载,南朝“地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数那忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下”。

A.三国鼎立局面形成 B.文学艺术繁荣发展

C.江南地区得到开发 D.南方政局相对安定

20.北魏孝文帝要求南迁的鲜卑人一律穿汉服、学汉语、改汉姓,与汉人贵族联姻。他的根本目的是

A.恢复北方生产 B.巩固鲜卑贵族对黄河流域的统治

C.加速和促进北方民族的封建化进程 D.接受汉族的先进文化

第Ⅱ卷(非选择题 共30分)

一、经济是一个国家发展的根本,下列材料涉及不同时期的经济现象。阅读材料并回答问题。(10分)

材料一

1.据材料一,指出春秋时期农业生产力水平提高的重要标志。(2分)

材料二 “民失作业,而大饥馑……自天子不能具钧驷(四匹同样颜色的马拉的车),而将相或乘牛车”。

——《汉书·食货志》

材料三 “京师之钱巨万,腐朽而不可校,太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。”

——《史记》

2.据材料二、三,概括指出西汉前期经济状况发生了怎样的变化 (2分)导致该变化的主要原因是统治者推行了什么政策 (1分)

材料四

《齐民要术》成书于北朝时期。“齐民”即平民,“要术”即谋生的重要技术。“齐民要术”就是平民百姓谋生的重要方法。书中总结了北方农,林、牧、副、渔等方面的生产技术,尤其是少数民族内迁带入内地的先进的牲畜选种、改良、繁殖、管理和医疗技术等,也被收录了进去。

3.《齐民要术》的作者是谁 (1分)从其书名的介绍中可以体悟到中国古代科学家怎样的可贵精神 (2分)

4.综合上述材料,概括推动中国古代经济发展的因素。(2分)

二、汉武帝的文治武功成就了一个时代的伟业。阅读材料,回答问题。(12分)

【文治】修政理

史料1:诸侯王国太多怎么解决

1.根据所学知识,汉初分封诸侯带来哪些危害 (2分)汉武帝是如何解决这一问题的 (2分)

史料2:思想派别纷杂怎么解决

今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡(无)以持一统。……诸不在六艺之科,孔子之述者,皆绝其道,勿使并进。

——董仲舒上武帝策

2.根据材料和所学知识,董仲舒向汉武帝提出了什么主张 (2分)这一对策对中国古代政治统治产生了什么影响 (2分)

【武功】固边陲

史料3:匈奴威胁边疆怎么解决

汉初,匈奴南下,侵扰雁门,云中等地,即使汉朝每年向其输送大批粮食,增帛,仍不能阻止匈奴的掠夺;后来更是西击河西走廊的大月氏,将楼兰、乌孙及旁二十六国,皆纳入匈奴的掌控范围。直到汉武帝时,解决匈奴对边境威胁的时机才成熟起来。

——马大正《中国边疆经略史》

3.根据材料,概括说明匈奴对汉朝产生的威胁。(2分)回顾所学知识,汉武帝是如何解除匈奴对边境威胁的。(2分)

三、阅读下列材料,回答问题。(8分)

1.AB两处是出现在两汉时期的盛世局面,请选择其一写出其名称。(2分)

在中国古代阶级社会的历史中,统治者通过所制定的政策来维护自身利益,统治人民,而他们不同的治国策略造成了中国历史上的治乱兴衰。请以“统治者与治乱兴衰”为主线,结合以上材料和所学知识,运用正确的历史观写一篇历史小论文。(要求:自拟论点,至少选用两个史实,史论结合,层次清晰,字数在50—80字之间。6分)

2023-2024学年度第一学期期末教学质量监测考试

七年级历史试题参考答案

选择题

1—5:BCABC 6—10:DCAAC 11—15:DCCDA 16—20:DACCB

材料解析题

一、本题10分

1、铁制农具和牛耕的推广(2分)

2、西汉建立时,由于战争的破坏,经济凋敝,后来逐渐得以恢复和发展。(2分)休养生息政策(1分)

3、贾思勰(1分)忧民而忧,为民生而谋,等等,言之有理即可。(家国情怀,2分)

4、主要因素:生产工具先进性、措施政策是否有利于经济发展、是否遵循农业发展的客观规律或科学生产(答出一项即可得2分)

二、本题12分

1、诸侯国势力壮大,威胁到中央政权的稳固和安全,或地方豪强势力强大,威胁到地方,进而威胁到中央。(2分)颁布推恩令(2分)

2、采纳董仲舒的建议,罢黜百家,尊崇儒术。(只答后者也可,2分)儒学逐渐为历代所推崇,儒家思想成为封建王朝的正统思想。(一个层次得2分)

3、匈奴经常侵犯边疆,给地方和人民的生产生活造成破坏,威胁到边疆安全(2分)

汉武帝组建起强大的骑兵,派卫青、霍去病打败匈奴,沉重打击和削弱了匈奴的实力,自此不能成为威胁。(一个层次,能叙述清楚即可得2分)

三、论文(8分)

鉴于七年级学生的实际,小论文赋分为6分。鉴于过去阅卷过程中出现的问题,本次不提供参考答案。

要求:

1、老师们阅卷要仔细,对此部分的写作一定要全阅读,多思考,不能凭经验,这其实才是新课标、新课改的本质要求。

2、按照新课标的要求批阅试题:论点和结论各1分,论证过程4分:论证要有学科要素—时间、地点、人物、事件、原因、结果等等(不一定全部具备)。

七年级历史试题

注意事项:

1.本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共6页。考试时间60分钟,共50分。

2,答题前,考生务必先核对条形码上的姓名、准考证号和座号,然后用0.5毫米黑色墨水签字笔将本人的姓名,准考证号和座号填写在答题卡相应位置。

3.答选择题时,必须使用2B铅笔填涂答题卡上相应题目的答案标号,如需改动,必须先用橡皮擦干净,再改涂其它答案。

4.答非选择题时,必须使用0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上书写,务必在题号所指示的答题区域内作答。

5.考试结来后,将本试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷 选择题(20分)

选择题(每小题只有一个正确答案,共20小题,每小题1分,共20分)

1.1965年,在云南元谋县,我国考古学者发掘出两颗门齿化石和一些粗糙的石器,以及大量的炭屑和小块烧骨。生活在这一地区的原始人类由此被命名为“元谋人”。请依据材料中提供的信息及所学知识判断,科学家判定元谋人为人类的最重要的证据是

A.大量炭屑 B.门齿化石 C.粗糙石器 D.小块烧骨

2.考古发现是了解史前社会历史的重要依据。下列考古发现能够帮助我们了解原始农耕生活的是

A. B. C. D.

3.《史记》提出“祖黄帝说”,认为黄帝是人文初祖……也是夏朝人、商朝人、周朝人、秦朝人的祖先,还是匈奴人,鲜卑人的共同祖先。材料体现的观念是

A.民族认同 B.华夷有别 C.民族差异 D.国家统一

4.鲁国故城是周代鲁国的都城,在周王朝各诸侯国中延续时间最长。在西周初年,周武王封周公旦于鲁,是为“第一任鲁公”。曲阜鲁国故城遗址的由来与下列哪一历史事件有关

A.武王伐纣西周建立

B.西周分封制的实行

C.战国时期的社会变化

D.中央集权制的建立

5.以下是汉字“中国”演变的历程,据此可知

A.汉字的传承发生变异 B.汉字的演变趋势由简到繁

C.汉字的发展一脉相承 D.象形是汉字的唯一造字方式

6.清“万世师表”匾,为清代康熙皇帝于1684年到孔庙祭孔时,听完监生孔尚任讲完《大学》首章后御赐匾(如下图)。康熙帝赐予孔子为“万世师表”的历史依据是

A.提出“仁”的思想 B.主张以“德”治国

C.撰写《春秋》一书 D.主张“有教无类”

7.我国古代儒家主张“仁”“信”、墨家主张“兼爱”、法家主张以法治国;社会主义核心价值观中则有“和谐”“诚信”“友善”“法治”等内容。这表明社会主义核心价值观

A.照搬了春秋战国时期的思想 B.是现代中国建设的经验总结

C.植根于优秀的中华传统文化 D.是马克思主义中国化的产物

8.据《史记》记载,“商鞅治秦,有军功着,各以率受上爵;宗室非有军功论,不得为属籍”。商鞅此举对秦国来讲

A.促进了军事力量的强大 B.加强了对于地方的管辖

C.加大了地方长官的权利 D.保护了世袭贵族的利益

9.“天下之统一,势也。”历史上,秦统一“天下”的时间发生在下面年代尺中的

10.下图是秦朝的四方古印章,其中掌管监察事务的大臣使用的印章是

A.皇帝印玺 B.右丞相印

C.御史丞印 D.南郡侯印

11.下面是从秦二世到汉文帝时期人口数量表,下列表述与汉文帝时期人口变化无关的是

统治者 人口数量

秦二世 2000万左右

汉高祖初年 1200万左右

汉文帝 3000万左右

A.重视农业生产 B.减轻赋税和徭役 C.废除严刑峻法 D.统一道路宽窄

12.汉代贾谊在文章中写道:“率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦;斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应。”这描绘的历史事件是

A.武王伐纣 B.楚汉相争 C.大泽乡起义 D.人王之乱

13.下图为西汉不同时期(按时间顺序排列)丞相出身的统计图。引起图中变化的主要因素是

A.社会流动加快 B.丞相权力削弱 C.儒学地位提升 D.外戚干权严重

14.某同学在复习秦汉王朝开疆拓土、奠定中国大一统格局的历史时,绘制了下面的疆域示意图。其中在西北方向的空白方框内应填写的汉代官职是

A.御史大夫

B.刺史

C.丞相

D.西域都护

15.纸的出现,大大推动了世界科学文化的传播和交流,被公认为是人类文明发展史上最值得纪念的发明之一。中国古代史上,对纸的改进及普及做出最大贡献的人物是

A.蔡伦 B.张仲景 C.华佗 D.司马迁

16.下表显示了东汉中后期10个皇帝的即位年龄及寿命,这一现象导致

皇帝 和帝 殇帝 安帝 顺帝 冲帝 质帝 桓帝 灵帝 少帝 献帝

即位皇帝 10 1 13 11 2 8 15 12 14 9

寿命 27 2 31 30 3 9 36 34 14 54

A.“七国之乱”爆发 B.“八王之乱”爆发 C.割据局面出现 D.外戚宦官交替专权

17.某电视台打算拍摄一部反映中国历史上战火纷纷的三国时期的纪录片,假如请你当导演,以下哪个情景你不会选择使用

A.曹操在赤壁之战中惨败 B.孙权派卫温率船队到达夷洲

C.曹丕在洛阳称帝建魏 D.刘备以汉为国号在成都称帝

18.我国许多优秀文化成就被列为世界级文化遗产。下列文化遗产中,带有中外文明交汇融合特征的是

A.都江堰 B.秦始皇陵兵马俑

C.云冈石窟 D.成都青城山

19.下面的图文材料说明

《宋书》记载,南朝“地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数那忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下”。

A.三国鼎立局面形成 B.文学艺术繁荣发展

C.江南地区得到开发 D.南方政局相对安定

20.北魏孝文帝要求南迁的鲜卑人一律穿汉服、学汉语、改汉姓,与汉人贵族联姻。他的根本目的是

A.恢复北方生产 B.巩固鲜卑贵族对黄河流域的统治

C.加速和促进北方民族的封建化进程 D.接受汉族的先进文化

第Ⅱ卷(非选择题 共30分)

一、经济是一个国家发展的根本,下列材料涉及不同时期的经济现象。阅读材料并回答问题。(10分)

材料一

1.据材料一,指出春秋时期农业生产力水平提高的重要标志。(2分)

材料二 “民失作业,而大饥馑……自天子不能具钧驷(四匹同样颜色的马拉的车),而将相或乘牛车”。

——《汉书·食货志》

材料三 “京师之钱巨万,腐朽而不可校,太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。”

——《史记》

2.据材料二、三,概括指出西汉前期经济状况发生了怎样的变化 (2分)导致该变化的主要原因是统治者推行了什么政策 (1分)

材料四

《齐民要术》成书于北朝时期。“齐民”即平民,“要术”即谋生的重要技术。“齐民要术”就是平民百姓谋生的重要方法。书中总结了北方农,林、牧、副、渔等方面的生产技术,尤其是少数民族内迁带入内地的先进的牲畜选种、改良、繁殖、管理和医疗技术等,也被收录了进去。

3.《齐民要术》的作者是谁 (1分)从其书名的介绍中可以体悟到中国古代科学家怎样的可贵精神 (2分)

4.综合上述材料,概括推动中国古代经济发展的因素。(2分)

二、汉武帝的文治武功成就了一个时代的伟业。阅读材料,回答问题。(12分)

【文治】修政理

史料1:诸侯王国太多怎么解决

1.根据所学知识,汉初分封诸侯带来哪些危害 (2分)汉武帝是如何解决这一问题的 (2分)

史料2:思想派别纷杂怎么解决

今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡(无)以持一统。……诸不在六艺之科,孔子之述者,皆绝其道,勿使并进。

——董仲舒上武帝策

2.根据材料和所学知识,董仲舒向汉武帝提出了什么主张 (2分)这一对策对中国古代政治统治产生了什么影响 (2分)

【武功】固边陲

史料3:匈奴威胁边疆怎么解决

汉初,匈奴南下,侵扰雁门,云中等地,即使汉朝每年向其输送大批粮食,增帛,仍不能阻止匈奴的掠夺;后来更是西击河西走廊的大月氏,将楼兰、乌孙及旁二十六国,皆纳入匈奴的掌控范围。直到汉武帝时,解决匈奴对边境威胁的时机才成熟起来。

——马大正《中国边疆经略史》

3.根据材料,概括说明匈奴对汉朝产生的威胁。(2分)回顾所学知识,汉武帝是如何解除匈奴对边境威胁的。(2分)

三、阅读下列材料,回答问题。(8分)

1.AB两处是出现在两汉时期的盛世局面,请选择其一写出其名称。(2分)

在中国古代阶级社会的历史中,统治者通过所制定的政策来维护自身利益,统治人民,而他们不同的治国策略造成了中国历史上的治乱兴衰。请以“统治者与治乱兴衰”为主线,结合以上材料和所学知识,运用正确的历史观写一篇历史小论文。(要求:自拟论点,至少选用两个史实,史论结合,层次清晰,字数在50—80字之间。6分)

2023-2024学年度第一学期期末教学质量监测考试

七年级历史试题参考答案

选择题

1—5:BCABC 6—10:DCAAC 11—15:DCCDA 16—20:DACCB

材料解析题

一、本题10分

1、铁制农具和牛耕的推广(2分)

2、西汉建立时,由于战争的破坏,经济凋敝,后来逐渐得以恢复和发展。(2分)休养生息政策(1分)

3、贾思勰(1分)忧民而忧,为民生而谋,等等,言之有理即可。(家国情怀,2分)

4、主要因素:生产工具先进性、措施政策是否有利于经济发展、是否遵循农业发展的客观规律或科学生产(答出一项即可得2分)

二、本题12分

1、诸侯国势力壮大,威胁到中央政权的稳固和安全,或地方豪强势力强大,威胁到地方,进而威胁到中央。(2分)颁布推恩令(2分)

2、采纳董仲舒的建议,罢黜百家,尊崇儒术。(只答后者也可,2分)儒学逐渐为历代所推崇,儒家思想成为封建王朝的正统思想。(一个层次得2分)

3、匈奴经常侵犯边疆,给地方和人民的生产生活造成破坏,威胁到边疆安全(2分)

汉武帝组建起强大的骑兵,派卫青、霍去病打败匈奴,沉重打击和削弱了匈奴的实力,自此不能成为威胁。(一个层次,能叙述清楚即可得2分)

三、论文(8分)

鉴于七年级学生的实际,小论文赋分为6分。鉴于过去阅卷过程中出现的问题,本次不提供参考答案。

要求:

1、老师们阅卷要仔细,对此部分的写作一定要全阅读,多思考,不能凭经验,这其实才是新课标、新课改的本质要求。

2、按照新课标的要求批阅试题:论点和结论各1分,论证过程4分:论证要有学科要素—时间、地点、人物、事件、原因、结果等等(不一定全部具备)。

同课章节目录