2023-2024学年河南省洛阳市洛宁县七年级(上)期末历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年河南省洛阳市洛宁县七年级(上)期末历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 488.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-30 14:51:18 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024学年河南省洛阳市洛宁县七年级(上)期末历史试卷

一、选择题(共20小题,20分)下列每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。请将正确选项的英文字母代号涂写在答题卡的相应位置上。

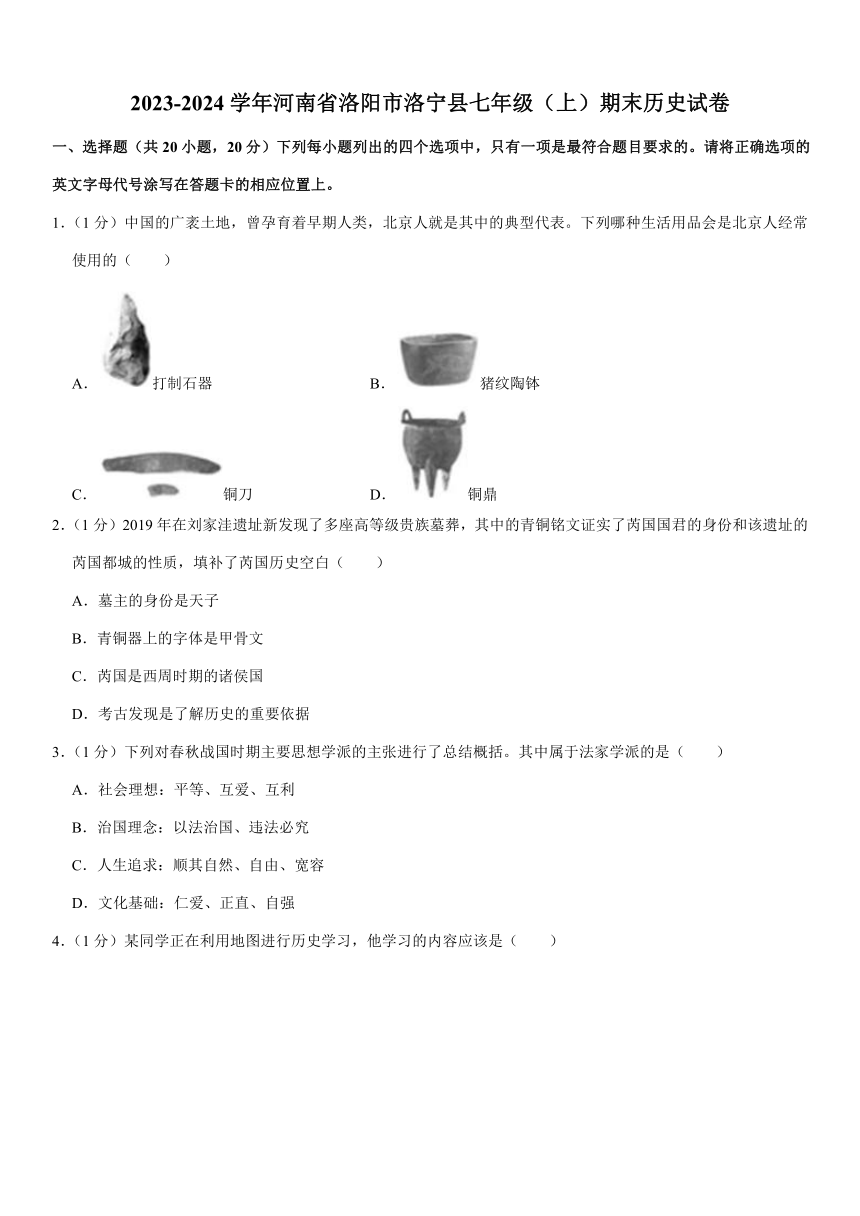

1.(1分)中国的广袤土地,曾孕育着早期人类,北京人就是其中的典型代表。下列哪种生活用品会是北京人经常使用的( )

A.打制石器 B.猪纹陶钵

C.铜刀 D.铜鼎

2.(1分)2019年在刘家洼遗址新发现了多座高等级贵族墓葬,其中的青铜铭文证实了芮国国君的身份和该遗址的芮国都城的性质,填补了芮国历史空白( )

A.墓主的身份是天子

B.青铜器上的字体是甲骨文

C.芮国是西周时期的诸侯国

D.考古发现是了解历史的重要依据

3.(1分)下列对春秋战国时期主要思想学派的主张进行了总结概括。其中属于法家学派的是( )

A.社会理想:平等、互爱、互利

B.治国理念:以法治国、违法必究

C.人生追求:顺其自然、自由、宽容

D.文化基础:仁爱、正直、自强

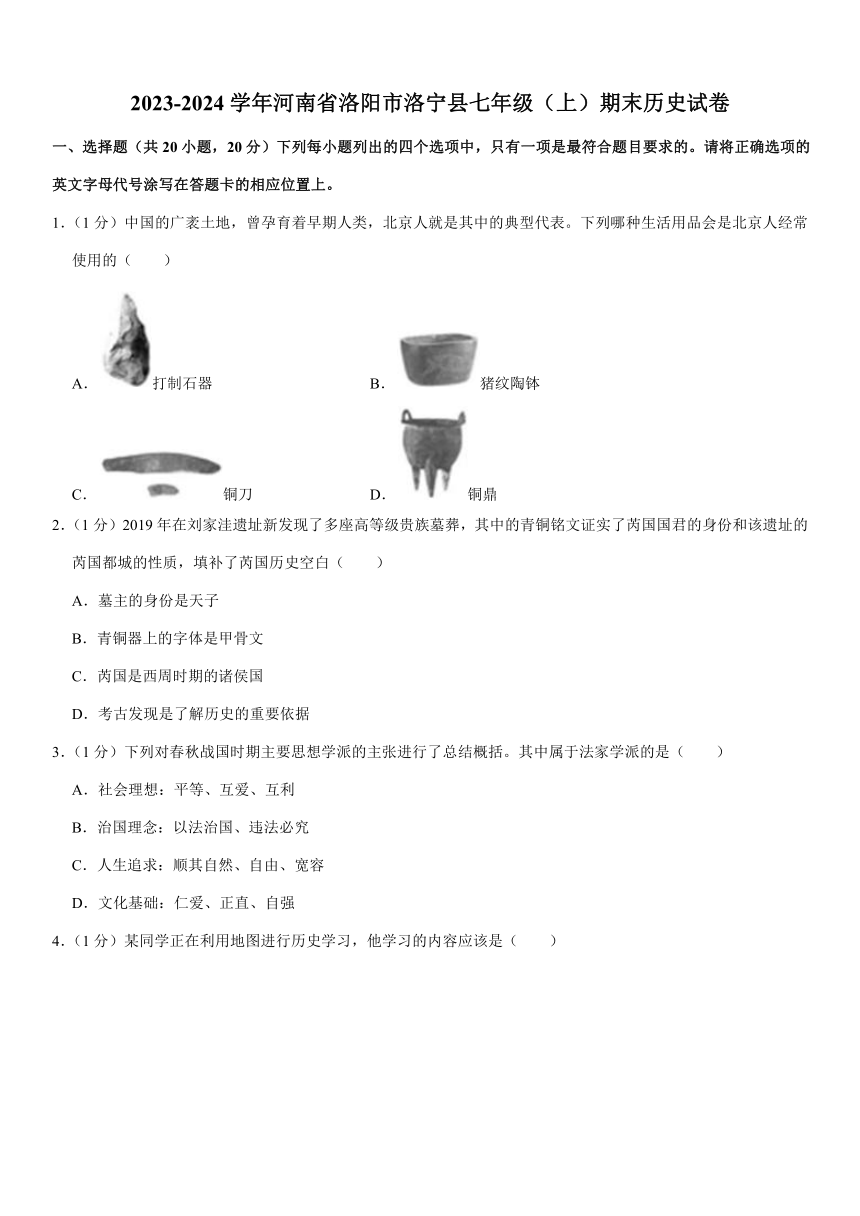

4.(1分)某同学正在利用地图进行历史学习,他学习的内容应该是( )

A.中央集权制度 B.地方郡县制度

C.春秋时期的诸侯争霸 D.战国时期的社会变化

5.(1分)历史剧《大秦赋》在中央电视台热播。结合所学历史知识我们知道,秦始皇是位雄才大路的皇帝,在电视剧中出现了以下几个镜头( )

A.官兵在城墙上贴了一张纸质公告

B.李斯用小篆写了一份奏章

C.秦始皇接受主父偃“推恩”建议

D.桌子上摆放着葡萄、石榴等水果

6.(1分)“不是张骞通西域,安能佳种自西来?”一支支驼队驮着茶叶、桃、梨、杏去了西域,又驮着苜蓿、蚕豆、石榴、黄瓜来到中原。材料反映了丝绸之路的开通( )

A.巩固了国家统一 B.加强了对西域的管辖

C.促进了物种交流 D.改变了古代经济结构

7.(1分)为统一思想,秦始皇实行“焚书坑儒”,汉武帝却推行“罢黜百家( )

A.儒家思想内容的变化 B.统治者的需要

C.经济发展水平的高低 D.人民的需求

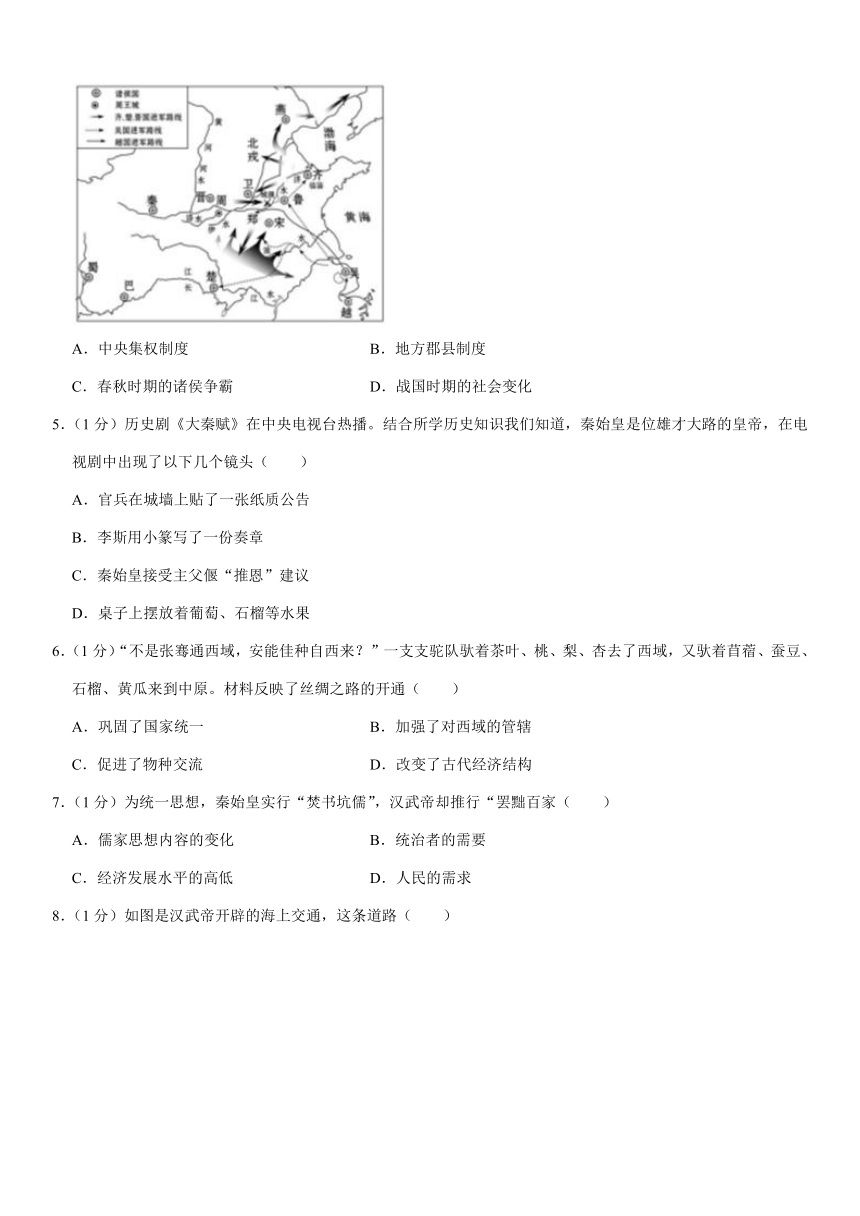

8.(1分)如图是汉武帝开辟的海上交通,这条道路( )

A.使汉朝了解到西域的状况

B.是海上丝绸之路

C.使西汉王朝开始进入鼎盛

D.是陆上丝绸之路

9.(1分)刘秀建立东汉政权后,先后削平地方割据势力,完成了统一大业。为巩固和稳定封建统治,加强中央集权,采取措施安定民生,为以后东汉王朝的发展和巩固奠定了基础,历史上称这一时期为( )

A.光武中兴 B.文景之治 C.吴越争霸 D.休养生息

10.(1分)《后汉书》记载:汉和帝年幼继位,外戚窦宪兄弟独揽大权,内外臣僚都难以接近皇帝。后来,郑众被封爵加官,登公卿之位。上述材料反映出东汉政治的重要特征是( )

A.阶级矛盾日趋尖锐 B.皇帝年幼不理朝政

C.中央集权遭到破坏 D.外戚宦官交替专权

11.(1分)考古发掘证实,在新疆塔里木盆地西北边缘丝绸之路古道荒漠中发现了大片西汉时期屯田(军人以军事建制垦荒种地)及官署遗址群,这一发现蕴含的重要历史信息是( )

A.西汉政府着力保护丝绸之路畅通

B.汉代先进技术传入西域

C.西域与内地交往源远流长

D.西汉政府对西域实行有效管辖

12.(1分)《史记》记述了约3000年的史事,它包括了秦始皇本纪第六、陈涉世家第十八、廉颇蔺相如列传第二十一等。下列对《史记》描述正确的是( )

A.是中国古代儒家典籍六经之一

B.是中国古代第一部纪传体通史

C.记述了从秦始皇对汉武帝史事

D.是中国古代第一部编年体史书

13.(1分)2021年,有制药公司宣布,其有一类药是以《伤寒杂病论》中名方为基础研制而成的。开出此用了1800多年名方的中医是( )

A.扁鹊 B.张仲景 C.华佗 D.孙思邈

14.(1分)小张同学在搜索引擎中输入关键词“曹操、以少胜多、袁绍”,点击“搜索”后,系统返回的查询结果一定是( )

A.巨鹿之战 B.漠北战役 C.官渡之战 D.淝水之战

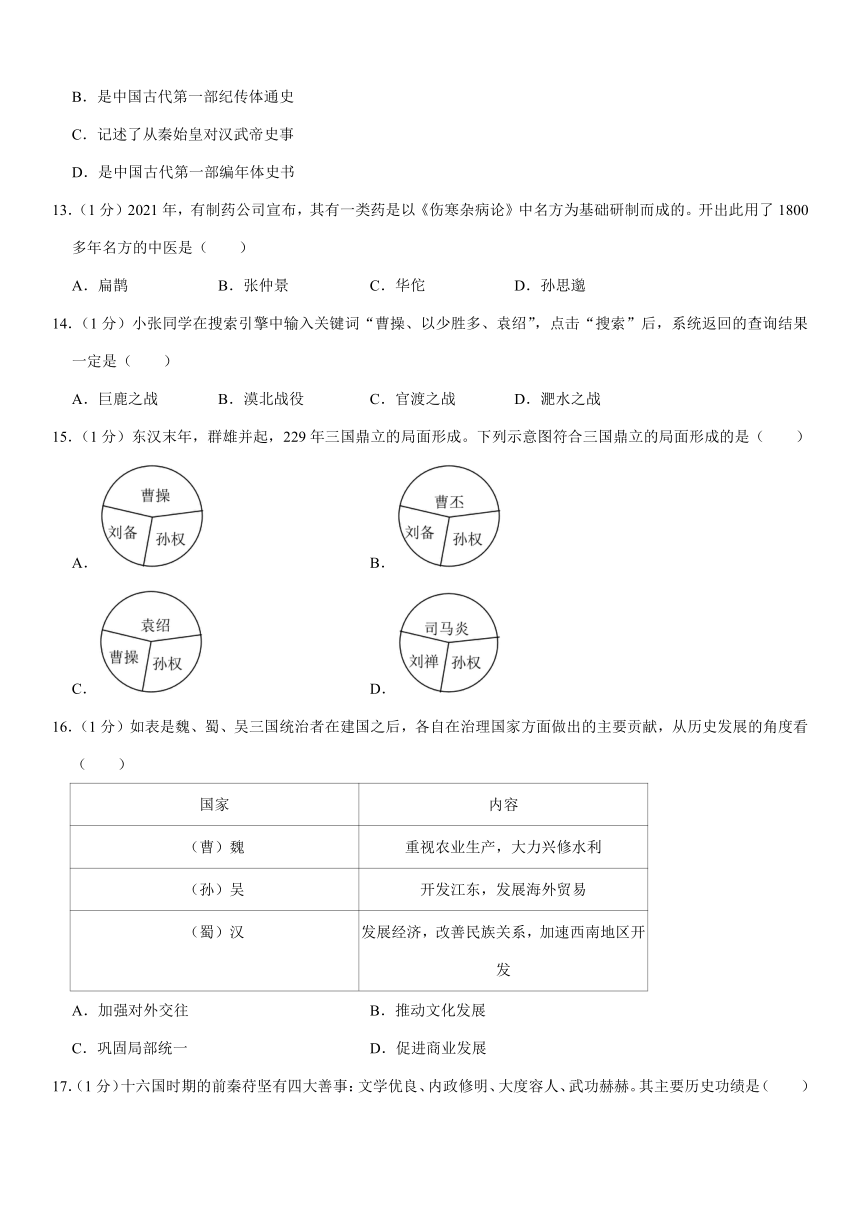

15.(1分)东汉末年,群雄并起,229年三国鼎立的局面形成。下列示意图符合三国鼎立的局面形成的是( )

A. B.

C. D.

16.(1分)如表是魏、蜀、吴三国统治者在建国之后,各自在治理国家方面做出的主要贡献,从历史发展的角度看( )

国家 内容

(曹)魏 重视农业生产,大力兴修水利

(孙)吴 开发江东,发展海外贸易

(蜀)汉 发展经济,改善民族关系,加速西南地区开发

A.加强对外交往 B.推动文化发展

C.巩固局部统一 D.促进商业发展

17.(1分)十六国时期的前秦苻坚有四大善事:文学优良、内政修明、大度容人、武功赫赫。其主要历史功绩是( )

A.统一黄河流域 B.发动淝水之战

C.加强中央集权 D.沉重打击东晋

18.(1分)北魏孝文帝改革后,北魏的墓形从传统梯形竖穴土坑墓变为仿汉族的弧边方形砖室墓,墓里的壁画也从描绘狩猎、宴饮等场景变为宣传儒家“孝悌”等内容。从变化中可以看出改革带来的影响是( )

A.有利于海外贸易的发展

B.促进了民族交融

C.促进了南方地区的开发

D.完成了国家统一

19.(1分)《齐民要术 种谷》写道:“顺天时,量地力,则用力少而成功多。任情返道( )

A.强调农业生产要遵循自然规律

B.提出多种经营和商品生产的思想

C.注重改进农业生产技术和工具

D.总结林业畜牧业方面的生产经验

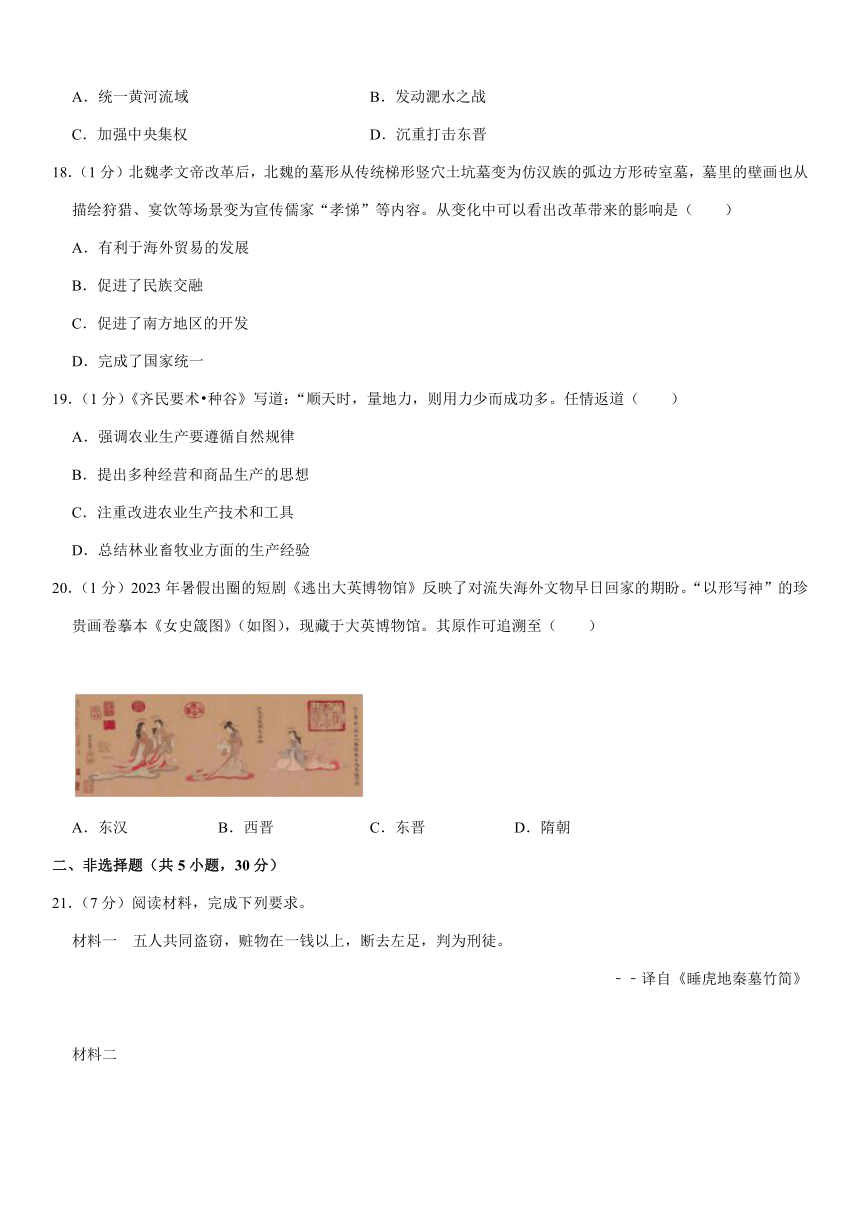

20.(1分)2023年暑假出圈的短剧《逃出大英博物馆》反映了对流失海外文物早日回家的期盼。“以形写神”的珍贵画卷摹本《女史箴图》(如图),现藏于大英博物馆。其原作可追溯至( )

A.东汉 B.西晋 C.东晋 D.隋朝

二、非选择题(共5小题,30分)

21.(7分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 五人共同盗窃,赃物在一钱以上,断去左足,判为刑徒。

﹣﹣译自《睡虎地秦墓竹简》

材料二

材料三 汉初至武帝即位的70年间,国内政治安定,只要不遇水旱之灾,郡国的仓库堆满了粮食。中央仓库里的粮食由于年年积压,以致腐烂而不可食,京师的钱财有千百万,连串钱的绳子都腐朽断了。

﹣﹣译自《汉书 食货志》

(1)根据材料一、二,指出秦朝暴政的表现,并分析其影响。

(2)材料三反映了汉初什么统治局面?结合材料二和所学知识,说明出现这一局面的政策原因。

(3)综合以上材料和先秦儒家学说,为保国泰民安,为政者应倡导什么治国理念?

22.(8分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:图表所示

李冰父子多次访察水脉,因地制宜,在前人的基础上建成了一座水利工程。该工程充分利用自然资源,使人与自然和谐统一,是全世界迄今为止仅存的一项伟大生态工程 ——摘编自陈茂山《中国历史上系统治水的思想及实践》等

材料二:蔡伦总结前人经验,通过反复试验,终于用树皮、麻头、破布和旧渔网等植物纤维,被称为“蔡侯纸”。它的出现是书写材料的一次革命,它使人类文化的传播得以加速

——摘编自宋时雁《蔡伦改进造纸术》

(1)根据材料一,指出图中水利工程的三个主体工程,并结合所学知识

(2)根据材料二,简述“蔡侯纸”的原料,并结合所学知识

(3)根据材料一、二,分析取得上述成果的原因。

23.(6分)阅读材料,完成下列要求。

材料:

汉武帝巩固大一统王朝 措施 影响

政治 ①实施“推恩令”,削弱诸侯王势力 ②建立刺史制度 巩固了大一统的局面,使西汉王朝开始进入鼎盛时期

思想 文化 ① ②

经济 ① ②

A 北击匈奴

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)请把表格中的空白部分补充完整。

(2)根据材料,指出汉武帝为削弱诸侯王势力采取的措施。

24.(5分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:西晋时,出现了我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮。内迁各族大都仰慕中原文化,如匈奴人逐步转入农耕生活,为中华民族注入新的活力与生命。

——摘编自张岂之《中国历史》

材料二:北魏走汉化的道路,可以说是历史发展的必然。通过孝文帝改革,拓跋鲜卑的主体部分迅速与汉族融为一体,在血与火的民族斗争中附带同化,也促进了民族交融。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一,指出我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮出现的朝代,并简析内迁各族吸纳中原文化的原因。

(2)根据材料二,简述北魏处理民族关系的措施,并结合所学知识

(3)根据材料一、二,概括魏晋南北朝时期民族交往、交流与交融的特点。

25.(4分)某同学在学习了两晋南北朝时期的历史后,画了如图思维导图,请从图中归纳这一时期江南地区开发的原因。

2023-2024学年河南省洛阳市洛宁县七年级(上)期末历史试卷

试题解析

一、选择题(共20小题,20分)下列每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。请将正确选项的英文字母代号涂写在答题卡的相应位置上。

1.(1分)中国的广袤土地,曾孕育着早期人类,北京人就是其中的典型代表。下列哪种生活用品会是北京人经常使用的( )

A.打制石器 B.猪纹陶钵

C.铜刀 D.铜鼎

北京人制作石器的技术比较成熟,采用不同的打制方法,如尖状器、石锤和石砧等,叫作“旧石器时代”;猪纹陶钵是河姆渡人制作的;铜刀最早出现于新石器时代;铜鼎出现于商周时期。

故选:A。

2.(1分)2019年在刘家洼遗址新发现了多座高等级贵族墓葬,其中的青铜铭文证实了芮国国君的身份和该遗址的芮国都城的性质,填补了芮国历史空白( )

A.墓主的身份是天子

B.青铜器上的字体是甲骨文

C.芮国是西周时期的诸侯国

D.考古发现是了解历史的重要依据

2019年在刘家洼遗址新发现了多座高等级贵族墓葬,其中的青铜铭文证实了芮国国君的身份和该遗址的芮国都城的性质,也为关中东部周文化研究提供了重要参考。通过考古发现的文物、遗物对历史研究具有重要价值,不符合史实;C不符合材料主旨。

故选:D。

3.(1分)下列对春秋战国时期主要思想学派的主张进行了总结概括。其中属于法家学派的是( )

A.社会理想:平等、互爱、互利

B.治国理念:以法治国、违法必究

C.人生追求:顺其自然、自由、宽容

D.文化基础:仁爱、正直、自强

A.墨家的创始人﹣﹣墨子,主张“兼爱”“非攻”,平等、互利的社会理想反映了墨家主张。

B.法家的代表人物﹣﹣韩非,他主张改革。所以、违法必究的治国理念反映了法家的主张。

C.道家的代表人物﹣﹣庄子,主张顺其自然。所以、自由。C不合题意。

D.儒家代表人物﹣﹣孟子:认为“民贵君轻”,要求统治者轻徭薄赋。仁爱、自强的文化基础反映了儒家主张。

故选:B。

4.(1分)某同学正在利用地图进行历史学习,他学习的内容应该是( )

A.中央集权制度 B.地方郡县制度

C.春秋时期的诸侯争霸 D.战国时期的社会变化

地图中有晋国,说明他学习的内容应该是春秋时期的诸侯争霸,晋国被韩、赵,史称三家分晋,排除A,郡县制最早出现在战国时期;图片反映的是春秋时期,排除D。

故选:C。

5.(1分)历史剧《大秦赋》在中央电视台热播。结合所学历史知识我们知道,秦始皇是位雄才大路的皇帝,在电视剧中出现了以下几个镜头( )

A.官兵在城墙上贴了一张纸质公告

B.李斯用小篆写了一份奏章

C.秦始皇接受主父偃“推恩”建议

D.桌子上摆放着葡萄、石榴等水果

依据所学知识可知,秦朝时期,秦始皇统一文字为小篆;东汉的蔡伦改进造纸术,不符合题意,与秦始皇无关,不符合题意,葡萄经过丝绸之路传入中国,不符合题意。

故选:B。

6.(1分)“不是张骞通西域,安能佳种自西来?”一支支驼队驮着茶叶、桃、梨、杏去了西域,又驮着苜蓿、蚕豆、石榴、黄瓜来到中原。材料反映了丝绸之路的开通( )

A.巩固了国家统一 B.加强了对西域的管辖

C.促进了物种交流 D.改变了古代经济结构

“不是张骞通西域,安能佳种自西来、桃、梨、杏去了西域、蚕豆、黄瓜来到中原。张骞通西域为丝绸之路的开辟奠定基础,汉朝的茶叶、桃、梨,西域的苜蓿、石榴。

故选:C。

7.(1分)为统一思想,秦始皇实行“焚书坑儒”,汉武帝却推行“罢黜百家( )

A.儒家思想内容的变化 B.统治者的需要

C.经济发展水平的高低 D.人民的需求

A.结合所学知识,尊崇儒术”的原因之一。B.结合所学知识,思想是为专制统治服务的,都与当时统治者统治有关,重视法家;汉武帝“罢黜百家,由此可知,故B项正确,排除。

故选:B。

8.(1分)如图是汉武帝开辟的海上交通,这条道路( )

A.使汉朝了解到西域的状况

B.是海上丝绸之路

C.使西汉王朝开始进入鼎盛

D.是陆上丝绸之路

根据题干“汉武帝开辟的海上交通”结合图片可知,汉武帝还大力开辟海上交通。其中重要的一条航线是从广东沿海的港口出发,从中南半岛南下,穿过马六甲海峡,最远抵达印度半岛南端和斯里兰卡,因此这条航线被称为“海上丝绸之路”;张骞通西域,排除A项,使西汉王朝开始进入鼎盛;题干反映的是海上丝绸之路,排除D项。

故选:B。

9.(1分)刘秀建立东汉政权后,先后削平地方割据势力,完成了统一大业。为巩固和稳定封建统治,加强中央集权,采取措施安定民生,为以后东汉王朝的发展和巩固奠定了基础,历史上称这一时期为( )

A.光武中兴 B.文景之治 C.吴越争霸 D.休养生息

据所学知识可知,公元25年,定都洛阳。他就是光武帝,采取了一系列稳定社会局面的措施,减轻农民的负担;还合并郡县,加强对官吏的监督;又允许北方少数民族内迁。到光武帝统治后期,经济得到恢复和发展。A项正确,排除B项,排除C项,排除D项。

故选:A。

10.(1分)《后汉书》记载:汉和帝年幼继位,外戚窦宪兄弟独揽大权,内外臣僚都难以接近皇帝。后来,郑众被封爵加官,登公卿之位。上述材料反映出东汉政治的重要特征是( )

A.阶级矛盾日趋尖锐 B.皇帝年幼不理朝政

C.中央集权遭到破坏 D.外戚宦官交替专权

依据材料“汉和帝年幼继位,外戚窦宪兄弟独揽大权。后来,郑众被封爵加官,材料反映出东汉政治的重要特征是外戚和宦官交替专权,外戚,成为了东汉后期政治的一大特点,一般由皇太后主持朝政,久而久之形成了外戚专权,又结纳身边的宦官开始争夺大权。自汉和帝开始、宦官轮流把持国家最高权力的局面;皇帝年幼,排除B,排除AC。

故选:D。

11.(1分)考古发掘证实,在新疆塔里木盆地西北边缘丝绸之路古道荒漠中发现了大片西汉时期屯田(军人以军事建制垦荒种地)及官署遗址群,这一发现蕴含的重要历史信息是( )

A.西汉政府着力保护丝绸之路畅通

B.汉代先进技术传入西域

C.西域与内地交往源远流长

D.西汉政府对西域实行有效管辖

A项不选,题干没有体现丝路是否畅通;

B项与材料无关,排除;

C项中的“交往”错误,当时西汉是对西域管辖不是交往;

由“发现了大片西汉时期屯田(军人以军事建制垦荒种地)及官署遗址群,遗存包括有民居,对西域进行管辖。

故选:D。

12.(1分)《史记》记述了约3000年的史事,它包括了秦始皇本纪第六、陈涉世家第十八、廉颇蔺相如列传第二十一等。下列对《史记》描述正确的是( )

A.是中国古代儒家典籍六经之一

B.是中国古代第一部纪传体通史

C.记述了从秦始皇对汉武帝史事

D.是中国古代第一部编年体史书

据题干“《史记》记述了约3000年的史事,它包括了秦始皇本纪第六、廉颇蔺相如列传第二十一等”并结合所学可知,B项正确,排除A项,排除C项,排除D项。

故选:B。

13.(1分)2021年,有制药公司宣布,其有一类药是以《伤寒杂病论》中名方为基础研制而成的。开出此用了1800多年名方的中医是( )

A.扁鹊 B.张仲景 C.华佗 D.孙思邈

由材料信息“《伤寒杂病论》”并结合所学可知,东汉末年,写成了《伤寒杂病论》,奠定了中医治疗学的基础,医德高尚。选项B符合题意,排除。

故选:B。

14.(1分)小张同学在搜索引擎中输入关键词“曹操、以少胜多、袁绍”,点击“搜索”后,系统返回的查询结果一定是( )

A.巨鹿之战 B.漠北战役 C.官渡之战 D.淝水之战

由“曹操、以少胜多,这与官渡之战有关,曹操以少胜多打败袁绍,奠定曹操统一北方的基础,统一了黄河中下游地区;巨鹿之战发生在秦朝末年;漠北战役发生在西汉;淝水之战发生在前秦与东晋之间。

故选:C。

15.(1分)东汉末年,群雄并起,229年三国鼎立的局面形成。下列示意图符合三国鼎立的局面形成的是( )

A. B.

C. D.

根据所学知识可知,220年,在洛阳称帝。221年,国号汉。229年,吴国建立。三国鼎立的局面形成、刘备,B项正确,不是曹操;魏的建立者是曹丕,刘禅是蜀汉政权最后的君主,故排除C。

故选:B。

16.(1分)如表是魏、蜀、吴三国统治者在建国之后,各自在治理国家方面做出的主要贡献,从历史发展的角度看( )

国家 内容

(曹)魏 重视农业生产,大力兴修水利

(孙)吴 开发江东,发展海外贸易

(蜀)汉 发展经济,改善民族关系,加速西南地区开发

A.加强对外交往 B.推动文化发展

C.巩固局部统一 D.促进商业发展

根据所学可知,魏、蜀、吴三国统治者在建国之后,为巩固自己的统治,在治理国家方面做出巨大贡献,巩固局部统一,C项正确,材料主要是经济措施,排除ABD三项。

故选:C。

17.(1分)十六国时期的前秦苻坚有四大善事:文学优良、内政修明、大度容人、武功赫赫。其主要历史功绩是( )

A.统一黄河流域 B.发动淝水之战

C.加强中央集权 D.沉重打击东晋

结合所学可知,十六国时期,经济遭到严重破坏。4世纪后期,并统一了黄河流域,皇帝苻坚汉文化修养很高,锐意改革,厉行法治,招抚流民,还大力兴办学校。那时候。因此,A项正确,前秦惨败,排除B项,不是其最主要的历史贡献;苻坚发动的淝水之战,没有沉重打击东晋。

故选:A。

18.(1分)北魏孝文帝改革后,北魏的墓形从传统梯形竖穴土坑墓变为仿汉族的弧边方形砖室墓,墓里的壁画也从描绘狩猎、宴饮等场景变为宣传儒家“孝悌”等内容。从变化中可以看出改革带来的影响是( )

A.有利于海外贸易的发展

B.促进了民族交融

C.促进了南方地区的开发

D.完成了国家统一

依据题干材料“北魏的墓形从传统梯形竖穴土坑墓变为仿汉族的弧边方形砖室基,基里的壁画也从描绘狩猎,北魏的墓形和壁画都从少数民族色彩变为了汉族色彩。北魏孝文帝改革的汉化措施。B符合题意、不是北魏孝文帝改革带来的影响;北魏的孝文帝改革主要是在北方,排除C,没有完成国家统一。

故选:B。

19.(1分)《齐民要术 种谷》写道:“顺天时,量地力,则用力少而成功多。任情返道( )

A.强调农业生产要遵循自然规律

B.提出多种经营和商品生产的思想

C.注重改进农业生产技术和工具

D.总结林业畜牧业方面的生产经验

根据材料“顺天时,量地力。任情返道。”结合所学知识可知。材料句子的大意是顺应天时,因地制宜,如果违背规律。故材料强调农业生产要遵循自然规律;材料没有反映《齐民要术》提出多种经营和商品生产的思想;材料没有涉及生产工具的内容;材料反映的是关于农业的,排除D项。

故选:A。

20.(1分)2023年暑假出圈的短剧《逃出大英博物馆》反映了对流失海外文物早日回家的期盼。“以形写神”的珍贵画卷摹本《女史箴图》(如图),现藏于大英博物馆。其原作可追溯至( )

A.东汉 B.西晋 C.东晋 D.隋朝

东晋的顾恺之是最著名的画家,他擅长的人物画,人物传神。顾恺之一生的创作很多,均为摹本;排除ABD。

故选:C。

二、非选择题(共5小题,30分)

21.(7分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 五人共同盗窃,赃物在一钱以上,断去左足,判为刑徒。

﹣﹣译自《睡虎地秦墓竹简》

材料二

材料三 汉初至武帝即位的70年间,国内政治安定,只要不遇水旱之灾,郡国的仓库堆满了粮食。中央仓库里的粮食由于年年积压,以致腐烂而不可食,京师的钱财有千百万,连串钱的绳子都腐朽断了。

﹣﹣译自《汉书 食货志》

(1)根据材料一、二,指出秦朝暴政的表现,并分析其影响。

(2)材料三反映了汉初什么统治局面?结合材料二和所学知识,说明出现这一局面的政策原因。

(3)综合以上材料和先秦儒家学说,为保国泰民安,为政者应倡导什么治国理念?

(1)由材料一“五人共同盗窃,赃物在一钱以上,并在脸上刺刻涂墨,秦朝暴政的表现有法律严苛、徭役繁重,加速帝国灭亡,由于遇大雨误期、吴广在大泽乡发动了秦末农民起义、吴广起义是中国历史上第一次大规模的农民起义。

(2)根据材料结合所学知识可知,材料三中统治局面。汉文帝和汉景帝统治时期,社会安定,人民生活安定,历史上称之为“文景之治”。文景之治是中国封建社会第一个盛世局面,出现这一局面的政策原因是实行休养生息的政策,轻徭薄赋,反对奢侈浮华。

(3)综合以上材料和先秦儒家学说,为保国泰民安。

故答案为:

(1)暴政表现:法律严苛、赋税沉重;影响:激化社会矛盾。

(2)“文景之治”;实行休养生息的政策,轻徭薄赋,反对奢侈浮华

(3)以德治国。

22.(8分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:图表所示

李冰父子多次访察水脉,因地制宜,在前人的基础上建成了一座水利工程。该工程充分利用自然资源,使人与自然和谐统一,是全世界迄今为止仅存的一项伟大生态工程 ——摘编自陈茂山《中国历史上系统治水的思想及实践》等

材料二:蔡伦总结前人经验,通过反复试验,终于用树皮、麻头、破布和旧渔网等植物纤维,被称为“蔡侯纸”。它的出现是书写材料的一次革命,它使人类文化的传播得以加速

——摘编自宋时雁《蔡伦改进造纸术》

(1)根据材料一,指出图中水利工程的三个主体工程,并结合所学知识

(2)根据材料二,简述“蔡侯纸”的原料,并结合所学知识

(3)根据材料一、二,分析取得上述成果的原因。

(1)工程:鱼嘴、宝瓶口。作用:都江堰是一座综合性的水利枢纽、灌溉;使成都平原成为沃野。

(2)原料:树皮、麻头。理由:原料易找,易于推广;造纸术的发明;推动了人类文化的传播。

(3)原因:在前人的基础上发展创新;坚持不懈地探索;古代劳动人民充满智慧和创造力。

(1)第一问,根据材料一图片信息和所学可知,三个主体工程是鱼嘴、飞沙堰,根据材料“变害为利,是全世界迄今为止仅存的一项伟大生态工程,都江堰使成都平原成为沃野。

(2)第一问,根据材料二“终于用树皮、破布和旧渔网等植物纤维、适合书写的新纸”可知、麻头。第二问,它使人类文化的传播得以加速;造纸术的发明;为印刷术的出现奠定了坚实的物质基础。

(3)根据材料一、二信息和所学、古代劳动人民智慧和创造力等方面分析概括出原因:在前人的基础上发展创新;充分利用自然资源。

23.(6分)阅读材料,完成下列要求。

材料:

汉武帝巩固大一统王朝 措施 影响

政治 ①实施“推恩令”,削弱诸侯王势力 ②建立刺史制度 巩固了大一统的局面,使西汉王朝开始进入鼎盛时期

思想 文化 ① ①“罢黜百家,尊崇儒术”,把儒家学说立为正统思想 ② 在长安兴办太学

经济 ① 把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱 ② 实行盐铁官营、专卖

A 军事 北击匈奴

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)请把表格中的空白部分补充完整。

(2)根据材料,指出汉武帝为削弱诸侯王势力采取的措施。

(1)补充:在思想上,他接受了董仲舒的建议,尊崇儒术”。在文化上,以儒家学说为主要教材,汉武帝将地方的铸币权收归中央,实行盐铁官营,在全国范围内统一调配物资;军事上、霍去病北击匈奴。

(2)措施:根据所学可知,西汉初年,各自独霸一方。汉武帝采纳主父偃的“推恩”建议,可将封地再次分封给其子弟作为诸侯国。这样,诸侯王的封地和势力越来越小。

故答案为:

(1)补充:思想文化上①“罢黜百家,尊崇儒术”,②在长安兴办太学,①把铸币权收归中央,②实行盐铁官营;A军事。

(2)措施:实施“推恩令”。

24.(5分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:西晋时,出现了我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮。内迁各族大都仰慕中原文化,如匈奴人逐步转入农耕生活,为中华民族注入新的活力与生命。

——摘编自张岂之《中国历史》

材料二:北魏走汉化的道路,可以说是历史发展的必然。通过孝文帝改革,拓跋鲜卑的主体部分迅速与汉族融为一体,在血与火的民族斗争中附带同化,也促进了民族交融。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一,指出我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮出现的朝代,并简析内迁各族吸纳中原文化的原因。

(2)根据材料二,简述北魏处理民族关系的措施,并结合所学知识

(3)根据材料一、二,概括魏晋南北朝时期民族交往、交流与交融的特点。

(1)根据材料一“西晋时,出现了我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮”可知;根据材料一信息“内迁各族大都仰慕中原文化”和所学可知,仰慕中原文化。

(2)第一问措施,根据材料二“通过孝文帝改革,北魏处理民族关系的措施是走汉化的道路,根据材料二“有效缓和了民族关系”和所学直接概括出影响即可:有效缓和了民族关系;增强了北魏的实力。

(3)根据材料一“内迁各族大都仰慕中原文化,如匈奴人逐步转入农耕生活。内迁各族的文化习俗也影响了汉族、材料二信息“拓跋鲜卑的主体部分迅速与汉族融为一体、相互影响。

故答案为:

(1)朝代:西晋。原因:中原文化具有先进性。

(2)措施:走汉化的道路;孝文帝改革;促进了民族交融。

(3)特点:方式多样化;相互影响。

25.(4分)某同学在学习了两晋南北朝时期的历史后,画了如图思维导图,请从图中归纳这一时期江南地区开发的原因。

原因:根据图示信息“躲避北方战乱大举南迁”“劳动力、先进生产工具和技术”可得出江南地区开发的原因是:北人南迁;根据图示信息“自然条件优越”可知原因是江南地区自然条件优越;根据图示信息“淝水之战后南方局势稳定”可知原因是江南地区社会环境相对安定等。

故答案为:

原因:北人南迁,给江南地区带来了充足的劳动力和先进的生产技术;南北方人民的共同努力。

一、选择题(共20小题,20分)下列每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。请将正确选项的英文字母代号涂写在答题卡的相应位置上。

1.(1分)中国的广袤土地,曾孕育着早期人类,北京人就是其中的典型代表。下列哪种生活用品会是北京人经常使用的( )

A.打制石器 B.猪纹陶钵

C.铜刀 D.铜鼎

2.(1分)2019年在刘家洼遗址新发现了多座高等级贵族墓葬,其中的青铜铭文证实了芮国国君的身份和该遗址的芮国都城的性质,填补了芮国历史空白( )

A.墓主的身份是天子

B.青铜器上的字体是甲骨文

C.芮国是西周时期的诸侯国

D.考古发现是了解历史的重要依据

3.(1分)下列对春秋战国时期主要思想学派的主张进行了总结概括。其中属于法家学派的是( )

A.社会理想:平等、互爱、互利

B.治国理念:以法治国、违法必究

C.人生追求:顺其自然、自由、宽容

D.文化基础:仁爱、正直、自强

4.(1分)某同学正在利用地图进行历史学习,他学习的内容应该是( )

A.中央集权制度 B.地方郡县制度

C.春秋时期的诸侯争霸 D.战国时期的社会变化

5.(1分)历史剧《大秦赋》在中央电视台热播。结合所学历史知识我们知道,秦始皇是位雄才大路的皇帝,在电视剧中出现了以下几个镜头( )

A.官兵在城墙上贴了一张纸质公告

B.李斯用小篆写了一份奏章

C.秦始皇接受主父偃“推恩”建议

D.桌子上摆放着葡萄、石榴等水果

6.(1分)“不是张骞通西域,安能佳种自西来?”一支支驼队驮着茶叶、桃、梨、杏去了西域,又驮着苜蓿、蚕豆、石榴、黄瓜来到中原。材料反映了丝绸之路的开通( )

A.巩固了国家统一 B.加强了对西域的管辖

C.促进了物种交流 D.改变了古代经济结构

7.(1分)为统一思想,秦始皇实行“焚书坑儒”,汉武帝却推行“罢黜百家( )

A.儒家思想内容的变化 B.统治者的需要

C.经济发展水平的高低 D.人民的需求

8.(1分)如图是汉武帝开辟的海上交通,这条道路( )

A.使汉朝了解到西域的状况

B.是海上丝绸之路

C.使西汉王朝开始进入鼎盛

D.是陆上丝绸之路

9.(1分)刘秀建立东汉政权后,先后削平地方割据势力,完成了统一大业。为巩固和稳定封建统治,加强中央集权,采取措施安定民生,为以后东汉王朝的发展和巩固奠定了基础,历史上称这一时期为( )

A.光武中兴 B.文景之治 C.吴越争霸 D.休养生息

10.(1分)《后汉书》记载:汉和帝年幼继位,外戚窦宪兄弟独揽大权,内外臣僚都难以接近皇帝。后来,郑众被封爵加官,登公卿之位。上述材料反映出东汉政治的重要特征是( )

A.阶级矛盾日趋尖锐 B.皇帝年幼不理朝政

C.中央集权遭到破坏 D.外戚宦官交替专权

11.(1分)考古发掘证实,在新疆塔里木盆地西北边缘丝绸之路古道荒漠中发现了大片西汉时期屯田(军人以军事建制垦荒种地)及官署遗址群,这一发现蕴含的重要历史信息是( )

A.西汉政府着力保护丝绸之路畅通

B.汉代先进技术传入西域

C.西域与内地交往源远流长

D.西汉政府对西域实行有效管辖

12.(1分)《史记》记述了约3000年的史事,它包括了秦始皇本纪第六、陈涉世家第十八、廉颇蔺相如列传第二十一等。下列对《史记》描述正确的是( )

A.是中国古代儒家典籍六经之一

B.是中国古代第一部纪传体通史

C.记述了从秦始皇对汉武帝史事

D.是中国古代第一部编年体史书

13.(1分)2021年,有制药公司宣布,其有一类药是以《伤寒杂病论》中名方为基础研制而成的。开出此用了1800多年名方的中医是( )

A.扁鹊 B.张仲景 C.华佗 D.孙思邈

14.(1分)小张同学在搜索引擎中输入关键词“曹操、以少胜多、袁绍”,点击“搜索”后,系统返回的查询结果一定是( )

A.巨鹿之战 B.漠北战役 C.官渡之战 D.淝水之战

15.(1分)东汉末年,群雄并起,229年三国鼎立的局面形成。下列示意图符合三国鼎立的局面形成的是( )

A. B.

C. D.

16.(1分)如表是魏、蜀、吴三国统治者在建国之后,各自在治理国家方面做出的主要贡献,从历史发展的角度看( )

国家 内容

(曹)魏 重视农业生产,大力兴修水利

(孙)吴 开发江东,发展海外贸易

(蜀)汉 发展经济,改善民族关系,加速西南地区开发

A.加强对外交往 B.推动文化发展

C.巩固局部统一 D.促进商业发展

17.(1分)十六国时期的前秦苻坚有四大善事:文学优良、内政修明、大度容人、武功赫赫。其主要历史功绩是( )

A.统一黄河流域 B.发动淝水之战

C.加强中央集权 D.沉重打击东晋

18.(1分)北魏孝文帝改革后,北魏的墓形从传统梯形竖穴土坑墓变为仿汉族的弧边方形砖室墓,墓里的壁画也从描绘狩猎、宴饮等场景变为宣传儒家“孝悌”等内容。从变化中可以看出改革带来的影响是( )

A.有利于海外贸易的发展

B.促进了民族交融

C.促进了南方地区的开发

D.完成了国家统一

19.(1分)《齐民要术 种谷》写道:“顺天时,量地力,则用力少而成功多。任情返道( )

A.强调农业生产要遵循自然规律

B.提出多种经营和商品生产的思想

C.注重改进农业生产技术和工具

D.总结林业畜牧业方面的生产经验

20.(1分)2023年暑假出圈的短剧《逃出大英博物馆》反映了对流失海外文物早日回家的期盼。“以形写神”的珍贵画卷摹本《女史箴图》(如图),现藏于大英博物馆。其原作可追溯至( )

A.东汉 B.西晋 C.东晋 D.隋朝

二、非选择题(共5小题,30分)

21.(7分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 五人共同盗窃,赃物在一钱以上,断去左足,判为刑徒。

﹣﹣译自《睡虎地秦墓竹简》

材料二

材料三 汉初至武帝即位的70年间,国内政治安定,只要不遇水旱之灾,郡国的仓库堆满了粮食。中央仓库里的粮食由于年年积压,以致腐烂而不可食,京师的钱财有千百万,连串钱的绳子都腐朽断了。

﹣﹣译自《汉书 食货志》

(1)根据材料一、二,指出秦朝暴政的表现,并分析其影响。

(2)材料三反映了汉初什么统治局面?结合材料二和所学知识,说明出现这一局面的政策原因。

(3)综合以上材料和先秦儒家学说,为保国泰民安,为政者应倡导什么治国理念?

22.(8分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:图表所示

李冰父子多次访察水脉,因地制宜,在前人的基础上建成了一座水利工程。该工程充分利用自然资源,使人与自然和谐统一,是全世界迄今为止仅存的一项伟大生态工程 ——摘编自陈茂山《中国历史上系统治水的思想及实践》等

材料二:蔡伦总结前人经验,通过反复试验,终于用树皮、麻头、破布和旧渔网等植物纤维,被称为“蔡侯纸”。它的出现是书写材料的一次革命,它使人类文化的传播得以加速

——摘编自宋时雁《蔡伦改进造纸术》

(1)根据材料一,指出图中水利工程的三个主体工程,并结合所学知识

(2)根据材料二,简述“蔡侯纸”的原料,并结合所学知识

(3)根据材料一、二,分析取得上述成果的原因。

23.(6分)阅读材料,完成下列要求。

材料:

汉武帝巩固大一统王朝 措施 影响

政治 ①实施“推恩令”,削弱诸侯王势力 ②建立刺史制度 巩固了大一统的局面,使西汉王朝开始进入鼎盛时期

思想 文化 ① ②

经济 ① ②

A 北击匈奴

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)请把表格中的空白部分补充完整。

(2)根据材料,指出汉武帝为削弱诸侯王势力采取的措施。

24.(5分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:西晋时,出现了我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮。内迁各族大都仰慕中原文化,如匈奴人逐步转入农耕生活,为中华民族注入新的活力与生命。

——摘编自张岂之《中国历史》

材料二:北魏走汉化的道路,可以说是历史发展的必然。通过孝文帝改革,拓跋鲜卑的主体部分迅速与汉族融为一体,在血与火的民族斗争中附带同化,也促进了民族交融。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一,指出我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮出现的朝代,并简析内迁各族吸纳中原文化的原因。

(2)根据材料二,简述北魏处理民族关系的措施,并结合所学知识

(3)根据材料一、二,概括魏晋南北朝时期民族交往、交流与交融的特点。

25.(4分)某同学在学习了两晋南北朝时期的历史后,画了如图思维导图,请从图中归纳这一时期江南地区开发的原因。

2023-2024学年河南省洛阳市洛宁县七年级(上)期末历史试卷

试题解析

一、选择题(共20小题,20分)下列每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。请将正确选项的英文字母代号涂写在答题卡的相应位置上。

1.(1分)中国的广袤土地,曾孕育着早期人类,北京人就是其中的典型代表。下列哪种生活用品会是北京人经常使用的( )

A.打制石器 B.猪纹陶钵

C.铜刀 D.铜鼎

北京人制作石器的技术比较成熟,采用不同的打制方法,如尖状器、石锤和石砧等,叫作“旧石器时代”;猪纹陶钵是河姆渡人制作的;铜刀最早出现于新石器时代;铜鼎出现于商周时期。

故选:A。

2.(1分)2019年在刘家洼遗址新发现了多座高等级贵族墓葬,其中的青铜铭文证实了芮国国君的身份和该遗址的芮国都城的性质,填补了芮国历史空白( )

A.墓主的身份是天子

B.青铜器上的字体是甲骨文

C.芮国是西周时期的诸侯国

D.考古发现是了解历史的重要依据

2019年在刘家洼遗址新发现了多座高等级贵族墓葬,其中的青铜铭文证实了芮国国君的身份和该遗址的芮国都城的性质,也为关中东部周文化研究提供了重要参考。通过考古发现的文物、遗物对历史研究具有重要价值,不符合史实;C不符合材料主旨。

故选:D。

3.(1分)下列对春秋战国时期主要思想学派的主张进行了总结概括。其中属于法家学派的是( )

A.社会理想:平等、互爱、互利

B.治国理念:以法治国、违法必究

C.人生追求:顺其自然、自由、宽容

D.文化基础:仁爱、正直、自强

A.墨家的创始人﹣﹣墨子,主张“兼爱”“非攻”,平等、互利的社会理想反映了墨家主张。

B.法家的代表人物﹣﹣韩非,他主张改革。所以、违法必究的治国理念反映了法家的主张。

C.道家的代表人物﹣﹣庄子,主张顺其自然。所以、自由。C不合题意。

D.儒家代表人物﹣﹣孟子:认为“民贵君轻”,要求统治者轻徭薄赋。仁爱、自强的文化基础反映了儒家主张。

故选:B。

4.(1分)某同学正在利用地图进行历史学习,他学习的内容应该是( )

A.中央集权制度 B.地方郡县制度

C.春秋时期的诸侯争霸 D.战国时期的社会变化

地图中有晋国,说明他学习的内容应该是春秋时期的诸侯争霸,晋国被韩、赵,史称三家分晋,排除A,郡县制最早出现在战国时期;图片反映的是春秋时期,排除D。

故选:C。

5.(1分)历史剧《大秦赋》在中央电视台热播。结合所学历史知识我们知道,秦始皇是位雄才大路的皇帝,在电视剧中出现了以下几个镜头( )

A.官兵在城墙上贴了一张纸质公告

B.李斯用小篆写了一份奏章

C.秦始皇接受主父偃“推恩”建议

D.桌子上摆放着葡萄、石榴等水果

依据所学知识可知,秦朝时期,秦始皇统一文字为小篆;东汉的蔡伦改进造纸术,不符合题意,与秦始皇无关,不符合题意,葡萄经过丝绸之路传入中国,不符合题意。

故选:B。

6.(1分)“不是张骞通西域,安能佳种自西来?”一支支驼队驮着茶叶、桃、梨、杏去了西域,又驮着苜蓿、蚕豆、石榴、黄瓜来到中原。材料反映了丝绸之路的开通( )

A.巩固了国家统一 B.加强了对西域的管辖

C.促进了物种交流 D.改变了古代经济结构

“不是张骞通西域,安能佳种自西来、桃、梨、杏去了西域、蚕豆、黄瓜来到中原。张骞通西域为丝绸之路的开辟奠定基础,汉朝的茶叶、桃、梨,西域的苜蓿、石榴。

故选:C。

7.(1分)为统一思想,秦始皇实行“焚书坑儒”,汉武帝却推行“罢黜百家( )

A.儒家思想内容的变化 B.统治者的需要

C.经济发展水平的高低 D.人民的需求

A.结合所学知识,尊崇儒术”的原因之一。B.结合所学知识,思想是为专制统治服务的,都与当时统治者统治有关,重视法家;汉武帝“罢黜百家,由此可知,故B项正确,排除。

故选:B。

8.(1分)如图是汉武帝开辟的海上交通,这条道路( )

A.使汉朝了解到西域的状况

B.是海上丝绸之路

C.使西汉王朝开始进入鼎盛

D.是陆上丝绸之路

根据题干“汉武帝开辟的海上交通”结合图片可知,汉武帝还大力开辟海上交通。其中重要的一条航线是从广东沿海的港口出发,从中南半岛南下,穿过马六甲海峡,最远抵达印度半岛南端和斯里兰卡,因此这条航线被称为“海上丝绸之路”;张骞通西域,排除A项,使西汉王朝开始进入鼎盛;题干反映的是海上丝绸之路,排除D项。

故选:B。

9.(1分)刘秀建立东汉政权后,先后削平地方割据势力,完成了统一大业。为巩固和稳定封建统治,加强中央集权,采取措施安定民生,为以后东汉王朝的发展和巩固奠定了基础,历史上称这一时期为( )

A.光武中兴 B.文景之治 C.吴越争霸 D.休养生息

据所学知识可知,公元25年,定都洛阳。他就是光武帝,采取了一系列稳定社会局面的措施,减轻农民的负担;还合并郡县,加强对官吏的监督;又允许北方少数民族内迁。到光武帝统治后期,经济得到恢复和发展。A项正确,排除B项,排除C项,排除D项。

故选:A。

10.(1分)《后汉书》记载:汉和帝年幼继位,外戚窦宪兄弟独揽大权,内外臣僚都难以接近皇帝。后来,郑众被封爵加官,登公卿之位。上述材料反映出东汉政治的重要特征是( )

A.阶级矛盾日趋尖锐 B.皇帝年幼不理朝政

C.中央集权遭到破坏 D.外戚宦官交替专权

依据材料“汉和帝年幼继位,外戚窦宪兄弟独揽大权。后来,郑众被封爵加官,材料反映出东汉政治的重要特征是外戚和宦官交替专权,外戚,成为了东汉后期政治的一大特点,一般由皇太后主持朝政,久而久之形成了外戚专权,又结纳身边的宦官开始争夺大权。自汉和帝开始、宦官轮流把持国家最高权力的局面;皇帝年幼,排除B,排除AC。

故选:D。

11.(1分)考古发掘证实,在新疆塔里木盆地西北边缘丝绸之路古道荒漠中发现了大片西汉时期屯田(军人以军事建制垦荒种地)及官署遗址群,这一发现蕴含的重要历史信息是( )

A.西汉政府着力保护丝绸之路畅通

B.汉代先进技术传入西域

C.西域与内地交往源远流长

D.西汉政府对西域实行有效管辖

A项不选,题干没有体现丝路是否畅通;

B项与材料无关,排除;

C项中的“交往”错误,当时西汉是对西域管辖不是交往;

由“发现了大片西汉时期屯田(军人以军事建制垦荒种地)及官署遗址群,遗存包括有民居,对西域进行管辖。

故选:D。

12.(1分)《史记》记述了约3000年的史事,它包括了秦始皇本纪第六、陈涉世家第十八、廉颇蔺相如列传第二十一等。下列对《史记》描述正确的是( )

A.是中国古代儒家典籍六经之一

B.是中国古代第一部纪传体通史

C.记述了从秦始皇对汉武帝史事

D.是中国古代第一部编年体史书

据题干“《史记》记述了约3000年的史事,它包括了秦始皇本纪第六、廉颇蔺相如列传第二十一等”并结合所学可知,B项正确,排除A项,排除C项,排除D项。

故选:B。

13.(1分)2021年,有制药公司宣布,其有一类药是以《伤寒杂病论》中名方为基础研制而成的。开出此用了1800多年名方的中医是( )

A.扁鹊 B.张仲景 C.华佗 D.孙思邈

由材料信息“《伤寒杂病论》”并结合所学可知,东汉末年,写成了《伤寒杂病论》,奠定了中医治疗学的基础,医德高尚。选项B符合题意,排除。

故选:B。

14.(1分)小张同学在搜索引擎中输入关键词“曹操、以少胜多、袁绍”,点击“搜索”后,系统返回的查询结果一定是( )

A.巨鹿之战 B.漠北战役 C.官渡之战 D.淝水之战

由“曹操、以少胜多,这与官渡之战有关,曹操以少胜多打败袁绍,奠定曹操统一北方的基础,统一了黄河中下游地区;巨鹿之战发生在秦朝末年;漠北战役发生在西汉;淝水之战发生在前秦与东晋之间。

故选:C。

15.(1分)东汉末年,群雄并起,229年三国鼎立的局面形成。下列示意图符合三国鼎立的局面形成的是( )

A. B.

C. D.

根据所学知识可知,220年,在洛阳称帝。221年,国号汉。229年,吴国建立。三国鼎立的局面形成、刘备,B项正确,不是曹操;魏的建立者是曹丕,刘禅是蜀汉政权最后的君主,故排除C。

故选:B。

16.(1分)如表是魏、蜀、吴三国统治者在建国之后,各自在治理国家方面做出的主要贡献,从历史发展的角度看( )

国家 内容

(曹)魏 重视农业生产,大力兴修水利

(孙)吴 开发江东,发展海外贸易

(蜀)汉 发展经济,改善民族关系,加速西南地区开发

A.加强对外交往 B.推动文化发展

C.巩固局部统一 D.促进商业发展

根据所学可知,魏、蜀、吴三国统治者在建国之后,为巩固自己的统治,在治理国家方面做出巨大贡献,巩固局部统一,C项正确,材料主要是经济措施,排除ABD三项。

故选:C。

17.(1分)十六国时期的前秦苻坚有四大善事:文学优良、内政修明、大度容人、武功赫赫。其主要历史功绩是( )

A.统一黄河流域 B.发动淝水之战

C.加强中央集权 D.沉重打击东晋

结合所学可知,十六国时期,经济遭到严重破坏。4世纪后期,并统一了黄河流域,皇帝苻坚汉文化修养很高,锐意改革,厉行法治,招抚流民,还大力兴办学校。那时候。因此,A项正确,前秦惨败,排除B项,不是其最主要的历史贡献;苻坚发动的淝水之战,没有沉重打击东晋。

故选:A。

18.(1分)北魏孝文帝改革后,北魏的墓形从传统梯形竖穴土坑墓变为仿汉族的弧边方形砖室墓,墓里的壁画也从描绘狩猎、宴饮等场景变为宣传儒家“孝悌”等内容。从变化中可以看出改革带来的影响是( )

A.有利于海外贸易的发展

B.促进了民族交融

C.促进了南方地区的开发

D.完成了国家统一

依据题干材料“北魏的墓形从传统梯形竖穴土坑墓变为仿汉族的弧边方形砖室基,基里的壁画也从描绘狩猎,北魏的墓形和壁画都从少数民族色彩变为了汉族色彩。北魏孝文帝改革的汉化措施。B符合题意、不是北魏孝文帝改革带来的影响;北魏的孝文帝改革主要是在北方,排除C,没有完成国家统一。

故选:B。

19.(1分)《齐民要术 种谷》写道:“顺天时,量地力,则用力少而成功多。任情返道( )

A.强调农业生产要遵循自然规律

B.提出多种经营和商品生产的思想

C.注重改进农业生产技术和工具

D.总结林业畜牧业方面的生产经验

根据材料“顺天时,量地力。任情返道。”结合所学知识可知。材料句子的大意是顺应天时,因地制宜,如果违背规律。故材料强调农业生产要遵循自然规律;材料没有反映《齐民要术》提出多种经营和商品生产的思想;材料没有涉及生产工具的内容;材料反映的是关于农业的,排除D项。

故选:A。

20.(1分)2023年暑假出圈的短剧《逃出大英博物馆》反映了对流失海外文物早日回家的期盼。“以形写神”的珍贵画卷摹本《女史箴图》(如图),现藏于大英博物馆。其原作可追溯至( )

A.东汉 B.西晋 C.东晋 D.隋朝

东晋的顾恺之是最著名的画家,他擅长的人物画,人物传神。顾恺之一生的创作很多,均为摹本;排除ABD。

故选:C。

二、非选择题(共5小题,30分)

21.(7分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 五人共同盗窃,赃物在一钱以上,断去左足,判为刑徒。

﹣﹣译自《睡虎地秦墓竹简》

材料二

材料三 汉初至武帝即位的70年间,国内政治安定,只要不遇水旱之灾,郡国的仓库堆满了粮食。中央仓库里的粮食由于年年积压,以致腐烂而不可食,京师的钱财有千百万,连串钱的绳子都腐朽断了。

﹣﹣译自《汉书 食货志》

(1)根据材料一、二,指出秦朝暴政的表现,并分析其影响。

(2)材料三反映了汉初什么统治局面?结合材料二和所学知识,说明出现这一局面的政策原因。

(3)综合以上材料和先秦儒家学说,为保国泰民安,为政者应倡导什么治国理念?

(1)由材料一“五人共同盗窃,赃物在一钱以上,并在脸上刺刻涂墨,秦朝暴政的表现有法律严苛、徭役繁重,加速帝国灭亡,由于遇大雨误期、吴广在大泽乡发动了秦末农民起义、吴广起义是中国历史上第一次大规模的农民起义。

(2)根据材料结合所学知识可知,材料三中统治局面。汉文帝和汉景帝统治时期,社会安定,人民生活安定,历史上称之为“文景之治”。文景之治是中国封建社会第一个盛世局面,出现这一局面的政策原因是实行休养生息的政策,轻徭薄赋,反对奢侈浮华。

(3)综合以上材料和先秦儒家学说,为保国泰民安。

故答案为:

(1)暴政表现:法律严苛、赋税沉重;影响:激化社会矛盾。

(2)“文景之治”;实行休养生息的政策,轻徭薄赋,反对奢侈浮华

(3)以德治国。

22.(8分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:图表所示

李冰父子多次访察水脉,因地制宜,在前人的基础上建成了一座水利工程。该工程充分利用自然资源,使人与自然和谐统一,是全世界迄今为止仅存的一项伟大生态工程 ——摘编自陈茂山《中国历史上系统治水的思想及实践》等

材料二:蔡伦总结前人经验,通过反复试验,终于用树皮、麻头、破布和旧渔网等植物纤维,被称为“蔡侯纸”。它的出现是书写材料的一次革命,它使人类文化的传播得以加速

——摘编自宋时雁《蔡伦改进造纸术》

(1)根据材料一,指出图中水利工程的三个主体工程,并结合所学知识

(2)根据材料二,简述“蔡侯纸”的原料,并结合所学知识

(3)根据材料一、二,分析取得上述成果的原因。

(1)工程:鱼嘴、宝瓶口。作用:都江堰是一座综合性的水利枢纽、灌溉;使成都平原成为沃野。

(2)原料:树皮、麻头。理由:原料易找,易于推广;造纸术的发明;推动了人类文化的传播。

(3)原因:在前人的基础上发展创新;坚持不懈地探索;古代劳动人民充满智慧和创造力。

(1)第一问,根据材料一图片信息和所学可知,三个主体工程是鱼嘴、飞沙堰,根据材料“变害为利,是全世界迄今为止仅存的一项伟大生态工程,都江堰使成都平原成为沃野。

(2)第一问,根据材料二“终于用树皮、破布和旧渔网等植物纤维、适合书写的新纸”可知、麻头。第二问,它使人类文化的传播得以加速;造纸术的发明;为印刷术的出现奠定了坚实的物质基础。

(3)根据材料一、二信息和所学、古代劳动人民智慧和创造力等方面分析概括出原因:在前人的基础上发展创新;充分利用自然资源。

23.(6分)阅读材料,完成下列要求。

材料:

汉武帝巩固大一统王朝 措施 影响

政治 ①实施“推恩令”,削弱诸侯王势力 ②建立刺史制度 巩固了大一统的局面,使西汉王朝开始进入鼎盛时期

思想 文化 ① ①“罢黜百家,尊崇儒术”,把儒家学说立为正统思想 ② 在长安兴办太学

经济 ① 把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱 ② 实行盐铁官营、专卖

A 军事 北击匈奴

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)请把表格中的空白部分补充完整。

(2)根据材料,指出汉武帝为削弱诸侯王势力采取的措施。

(1)补充:在思想上,他接受了董仲舒的建议,尊崇儒术”。在文化上,以儒家学说为主要教材,汉武帝将地方的铸币权收归中央,实行盐铁官营,在全国范围内统一调配物资;军事上、霍去病北击匈奴。

(2)措施:根据所学可知,西汉初年,各自独霸一方。汉武帝采纳主父偃的“推恩”建议,可将封地再次分封给其子弟作为诸侯国。这样,诸侯王的封地和势力越来越小。

故答案为:

(1)补充:思想文化上①“罢黜百家,尊崇儒术”,②在长安兴办太学,①把铸币权收归中央,②实行盐铁官营;A军事。

(2)措施:实施“推恩令”。

24.(5分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:西晋时,出现了我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮。内迁各族大都仰慕中原文化,如匈奴人逐步转入农耕生活,为中华民族注入新的活力与生命。

——摘编自张岂之《中国历史》

材料二:北魏走汉化的道路,可以说是历史发展的必然。通过孝文帝改革,拓跋鲜卑的主体部分迅速与汉族融为一体,在血与火的民族斗争中附带同化,也促进了民族交融。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一,指出我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮出现的朝代,并简析内迁各族吸纳中原文化的原因。

(2)根据材料二,简述北魏处理民族关系的措施,并结合所学知识

(3)根据材料一、二,概括魏晋南北朝时期民族交往、交流与交融的特点。

(1)根据材料一“西晋时,出现了我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮”可知;根据材料一信息“内迁各族大都仰慕中原文化”和所学可知,仰慕中原文化。

(2)第一问措施,根据材料二“通过孝文帝改革,北魏处理民族关系的措施是走汉化的道路,根据材料二“有效缓和了民族关系”和所学直接概括出影响即可:有效缓和了民族关系;增强了北魏的实力。

(3)根据材料一“内迁各族大都仰慕中原文化,如匈奴人逐步转入农耕生活。内迁各族的文化习俗也影响了汉族、材料二信息“拓跋鲜卑的主体部分迅速与汉族融为一体、相互影响。

故答案为:

(1)朝代:西晋。原因:中原文化具有先进性。

(2)措施:走汉化的道路;孝文帝改革;促进了民族交融。

(3)特点:方式多样化;相互影响。

25.(4分)某同学在学习了两晋南北朝时期的历史后,画了如图思维导图,请从图中归纳这一时期江南地区开发的原因。

原因:根据图示信息“躲避北方战乱大举南迁”“劳动力、先进生产工具和技术”可得出江南地区开发的原因是:北人南迁;根据图示信息“自然条件优越”可知原因是江南地区自然条件优越;根据图示信息“淝水之战后南方局势稳定”可知原因是江南地区社会环境相对安定等。

故答案为:

原因:北人南迁,给江南地区带来了充足的劳动力和先进的生产技术;南北方人民的共同努力。

同课章节目录