江西省部分地区2023-2024学年高一上学期期末教学质量检测历史试题(图片版 含答案)

文档属性

| 名称 | 江西省部分地区2023-2024学年高一上学期期末教学质量检测历史试题(图片版 含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-30 11:47:07 | ||

图片预览

文档简介

江西高一期末教学质量检测

历

史

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写

清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔

把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签

字笔在答题卡上各题的答题区城内作答,超出答题区域书写的答案无效,

在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:人散版《中外历史纲要》(上)第一至八单元。

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合

题目要求的。)

1.在商朝内外服制下,王室与附属国属于同盟关系,二者未必有血缘联系;至西周,分封对象多为宗室子

弟,或者以通过联姻形成的甥舅关系作为补充。西周国家治理制度的这一转变

A.适应了国家大一统的需要

B.强调了同源同祖的宗法思想理念

C.加强了周天子的集权统治

D.利于统治集团内部的稳定和团结

2.班固在《汉书》中将刘氏的统绪上溯到光,并宣称“汉承尧运,德祚已盛”。事实上,司马迁在《史记·高

祖本纪》中清晰地载录了刘邦的背景,与尧毫无关系。班固此举意在

A.扩大汉朝的统治范围

B.构建汉王朝政治统治的正统性

C.营造统治者的神秘性

D.增强少数民族的华夏认同观念

3.草市是一种定期集市。在唐代,草市遍布全国,不仅在黄河流域、江淮流域密布,在岭南、湖南的一些偏

远地区,也有草市。当时粮食、布帛、柴草、竹木等农产品和渔产品与农、渔具及日用百货、手工业产品

属于常年交换的货物,如蜀地的蚕市、茶市,荆川的橘市等。这反映了当时

A.商品经济的发展

B.区域经济的专业化

C.城市化进程加快

).小农经济遭到破坏

4.宋仁宗皇祐元年(1049年),刘恕应诏试讲经,“先列注疏,次引先儒异说,末乃断以己意。…擢为第

一”。这与宋真宗景德二年(1005年)贾边“舍注疏立异论”被黜的状况已大为不同。“断以己意”已受

到了官方的公开肯定。这从侧面反映出宋仁宗时期

A.官员选拔取决于个人喜好

B.注重对儒家经句的整理

C.推崇标新立异的学术理论

D.儒学复兴运动成效显著

【高一期末教学质量检测·历史第1页(共6页)】

5.元朝实行行省制度,采用圆署会议决策某一事项。圆署会议即行省官员集体参与的会议,会议结果以

议者押署的形式成为某种议定。同时,行省官员还要朝觐述职和不定期迁调。由此可知,行省制度的

确立

A.实现了对少数民族的直接管理

B.防止了行政官员的腐败

C.加强了中央对地方的有效管理

D.消除了地方割据的隐患

6.贫民出身的朱元璋在建国之后便着手制定《大诰》,保留大量酷刑以打击惩治贪官豪强、官民犯罪,后义

在全国掀起四次反贪污运动。然执政末期,他却疑惑道:“吾欲除贪赃官吏,奈何朝杀而暮犯”。朱元璋

的这一困惑源于

A.中央集权遭到削弱

B.官吏贪腐之风日益盛行

C.文官集团逐渐失控

D.封建君主专制空前强化

7.清代,苏州、南京、杭州等地的丝织业中流传着“商人积丝不解织,放与农家预定值”的诗句。清中期后,

包买商制度(向小手工业者提供原材料、工具,或提前给予一定酬金或工钱,然后收取成品转向市场销

售)在部分地区的丝织业中甚至取得了支配地位。这些现象

A.折射出商人社会地位的日益提高

B.加速了封建自然经济解体

C.反映了商业资木向生产领域渗透

D.推动了新的生产关系产生

8.“对于伦敦政界来说,18401842年所发生的与中国的战争,并不是一场‘鸦片战争’,而只不过是一个

小小的麻烦。英国为反对衰败不堪、腐败透顶的中国令人无法忍受的优越感而战。”这说明伦敦政界

A.追求平等自由的外交地位

B.强调鸦片战争爆发的偶然性

C.否认鸦片战争的侵略本质

D.突破了传统华夷观念的窠白

9.关于太平天国运动,曾国藩认为:“中国数千年礼义、人伦、诗书、典则,一旦扫地荡尽,此岂独我大清之

变?乃开辟以来名教之奇变,我孔子、孟子之所痛哭于九原。”蒋介石则称:“往者,洪杨诸先民,崛起东

南,以抗满清,虽志业未究遵尔败亡,而其民族思想之发皇(显豁),轰轰烈烈,在历史上足以留一重大之

纪念焉。”由此可知

A.立场不同影响历史结论

B.蒋介石的观点更加真实客观

C.历史评价标准尚未统一

D.不同评价都是历史事实呈现

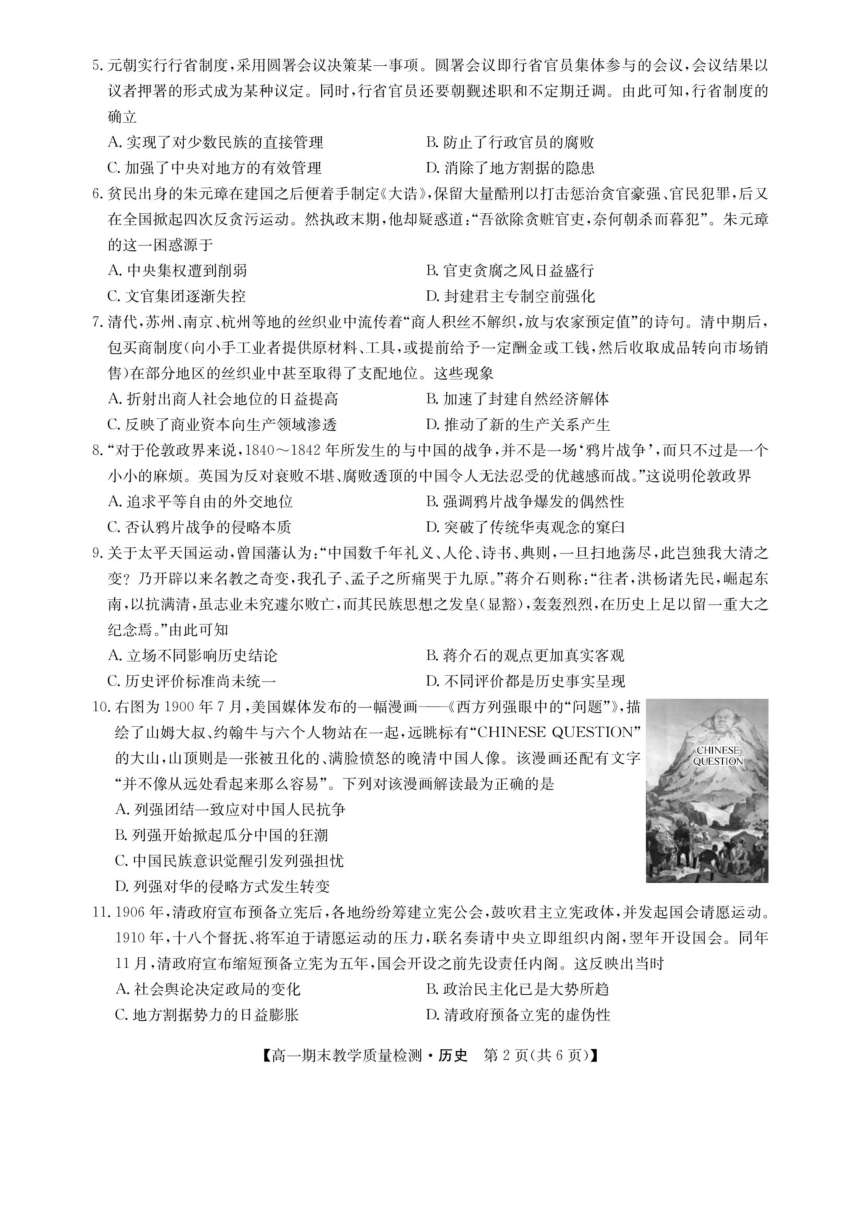

10.右图为1900年7月,美国媒体发布的一幅漫画一《西方列强眼中的“问题”》,描

绘了山姆大叔、约翰牛与六个人物站在一起,远眺标有“CHINESE QUESTION”

的大山,山顶则是一张被丑化的、满脸愤怒的晚清中国人像。该漫画还配有文字

CHINESE

QUESTION

“并不像从远处看起来那么容易”。下列对该漫画解读最为正确的是

A.列强团结一致应对中国人民抗争

B.列强开始掀起瓜分中国的狂潮

C.中国民族意识觉醒引发列强担忧

D.列强对华的侵略方式发生转变

11.1906年,清政府宣布预备立宪后,各地纷纷筹建立宪公会,鼓吹君主立宪政体,并发起国会请愿运动。

1910年,十八个督抚、将军迫于请愿运动的压力,联名奏请中央立即组织内阁,翌年开设国会。同年

11月,清政府宣布缩短预备立宪为五年,国会开设之前先设责任内阁。这反映出当时

A.社会舆论决定政局的变化

B.政治民主化已是大势所趋

C.地方割据势力的日益膨胀

D.清政府预备立宪的虚伪性

【高一期末教学质量检测·历史第2页(共6页)】

历

史

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写

清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔

把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签

字笔在答题卡上各题的答题区城内作答,超出答题区域书写的答案无效,

在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:人散版《中外历史纲要》(上)第一至八单元。

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合

题目要求的。)

1.在商朝内外服制下,王室与附属国属于同盟关系,二者未必有血缘联系;至西周,分封对象多为宗室子

弟,或者以通过联姻形成的甥舅关系作为补充。西周国家治理制度的这一转变

A.适应了国家大一统的需要

B.强调了同源同祖的宗法思想理念

C.加强了周天子的集权统治

D.利于统治集团内部的稳定和团结

2.班固在《汉书》中将刘氏的统绪上溯到光,并宣称“汉承尧运,德祚已盛”。事实上,司马迁在《史记·高

祖本纪》中清晰地载录了刘邦的背景,与尧毫无关系。班固此举意在

A.扩大汉朝的统治范围

B.构建汉王朝政治统治的正统性

C.营造统治者的神秘性

D.增强少数民族的华夏认同观念

3.草市是一种定期集市。在唐代,草市遍布全国,不仅在黄河流域、江淮流域密布,在岭南、湖南的一些偏

远地区,也有草市。当时粮食、布帛、柴草、竹木等农产品和渔产品与农、渔具及日用百货、手工业产品

属于常年交换的货物,如蜀地的蚕市、茶市,荆川的橘市等。这反映了当时

A.商品经济的发展

B.区域经济的专业化

C.城市化进程加快

).小农经济遭到破坏

4.宋仁宗皇祐元年(1049年),刘恕应诏试讲经,“先列注疏,次引先儒异说,末乃断以己意。…擢为第

一”。这与宋真宗景德二年(1005年)贾边“舍注疏立异论”被黜的状况已大为不同。“断以己意”已受

到了官方的公开肯定。这从侧面反映出宋仁宗时期

A.官员选拔取决于个人喜好

B.注重对儒家经句的整理

C.推崇标新立异的学术理论

D.儒学复兴运动成效显著

【高一期末教学质量检测·历史第1页(共6页)】

5.元朝实行行省制度,采用圆署会议决策某一事项。圆署会议即行省官员集体参与的会议,会议结果以

议者押署的形式成为某种议定。同时,行省官员还要朝觐述职和不定期迁调。由此可知,行省制度的

确立

A.实现了对少数民族的直接管理

B.防止了行政官员的腐败

C.加强了中央对地方的有效管理

D.消除了地方割据的隐患

6.贫民出身的朱元璋在建国之后便着手制定《大诰》,保留大量酷刑以打击惩治贪官豪强、官民犯罪,后义

在全国掀起四次反贪污运动。然执政末期,他却疑惑道:“吾欲除贪赃官吏,奈何朝杀而暮犯”。朱元璋

的这一困惑源于

A.中央集权遭到削弱

B.官吏贪腐之风日益盛行

C.文官集团逐渐失控

D.封建君主专制空前强化

7.清代,苏州、南京、杭州等地的丝织业中流传着“商人积丝不解织,放与农家预定值”的诗句。清中期后,

包买商制度(向小手工业者提供原材料、工具,或提前给予一定酬金或工钱,然后收取成品转向市场销

售)在部分地区的丝织业中甚至取得了支配地位。这些现象

A.折射出商人社会地位的日益提高

B.加速了封建自然经济解体

C.反映了商业资木向生产领域渗透

D.推动了新的生产关系产生

8.“对于伦敦政界来说,18401842年所发生的与中国的战争,并不是一场‘鸦片战争’,而只不过是一个

小小的麻烦。英国为反对衰败不堪、腐败透顶的中国令人无法忍受的优越感而战。”这说明伦敦政界

A.追求平等自由的外交地位

B.强调鸦片战争爆发的偶然性

C.否认鸦片战争的侵略本质

D.突破了传统华夷观念的窠白

9.关于太平天国运动,曾国藩认为:“中国数千年礼义、人伦、诗书、典则,一旦扫地荡尽,此岂独我大清之

变?乃开辟以来名教之奇变,我孔子、孟子之所痛哭于九原。”蒋介石则称:“往者,洪杨诸先民,崛起东

南,以抗满清,虽志业未究遵尔败亡,而其民族思想之发皇(显豁),轰轰烈烈,在历史上足以留一重大之

纪念焉。”由此可知

A.立场不同影响历史结论

B.蒋介石的观点更加真实客观

C.历史评价标准尚未统一

D.不同评价都是历史事实呈现

10.右图为1900年7月,美国媒体发布的一幅漫画一《西方列强眼中的“问题”》,描

绘了山姆大叔、约翰牛与六个人物站在一起,远眺标有“CHINESE QUESTION”

的大山,山顶则是一张被丑化的、满脸愤怒的晚清中国人像。该漫画还配有文字

CHINESE

QUESTION

“并不像从远处看起来那么容易”。下列对该漫画解读最为正确的是

A.列强团结一致应对中国人民抗争

B.列强开始掀起瓜分中国的狂潮

C.中国民族意识觉醒引发列强担忧

D.列强对华的侵略方式发生转变

11.1906年,清政府宣布预备立宪后,各地纷纷筹建立宪公会,鼓吹君主立宪政体,并发起国会请愿运动。

1910年,十八个督抚、将军迫于请愿运动的压力,联名奏请中央立即组织内阁,翌年开设国会。同年

11月,清政府宣布缩短预备立宪为五年,国会开设之前先设责任内阁。这反映出当时

A.社会舆论决定政局的变化

B.政治民主化已是大势所趋

C.地方割据势力的日益膨胀

D.清政府预备立宪的虚伪性

【高一期末教学质量检测·历史第2页(共6页)】

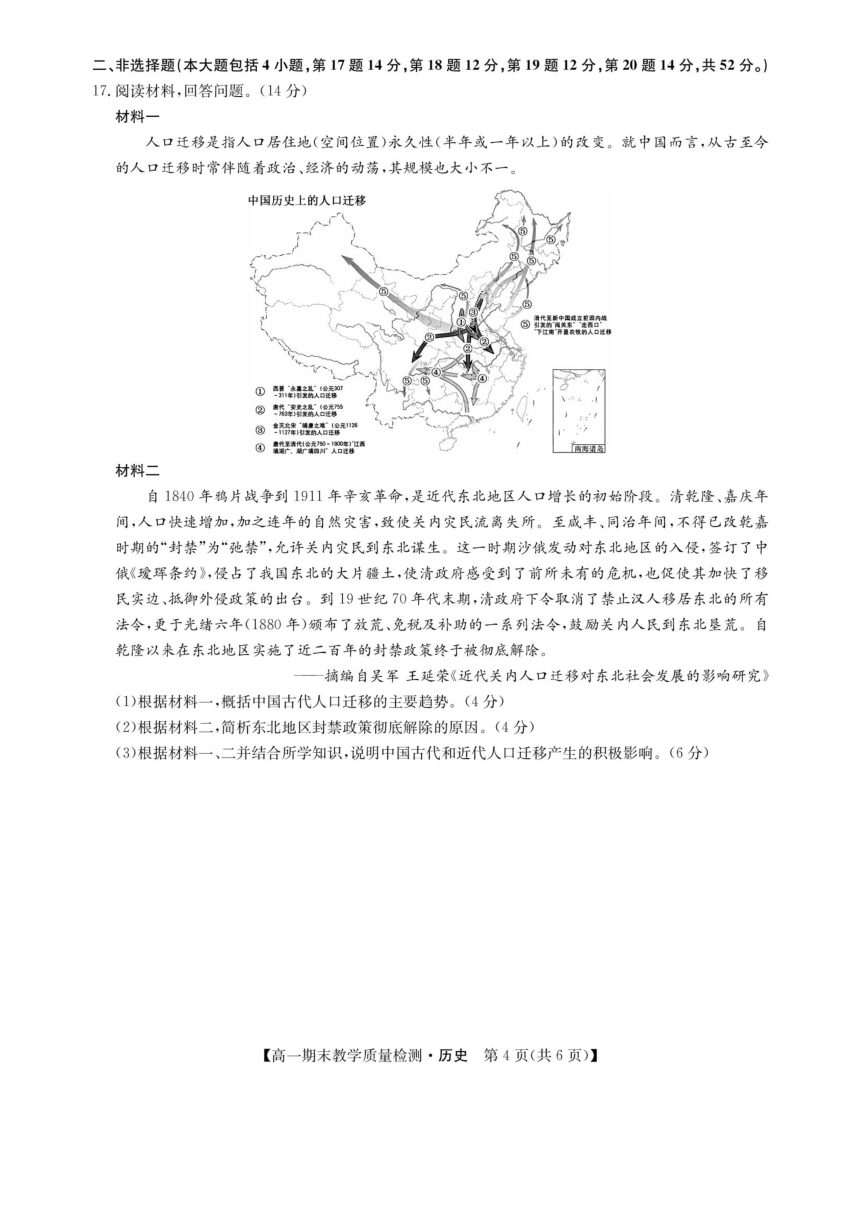

同课章节目录