河南省郑州市巩义市2023-2024学年部编版七年级上学期期末历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省郑州市巩义市2023-2024学年部编版七年级上学期期末历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 518.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-30 15:02:52 | ||

图片预览

文档简介

七年级历史上学期期末质量检测试卷

温馨提示:

1.本卷共6页,分为选择题和非选择题,满分50分,考试时间50分钟。请用黑色水笔直接答在答题卡上。

2.闭卷考试,不可以查阅参考资料,请独立答题。答卷前请将答题卡的项目填写准确、清楚。

一、选择题(共20分,每小题1分)

1.考古发现是了解史前社会历史的重要依据。下图为山顶洞人遗址发现的项链,由兽骨和贝壳穿孔制成。此发现可以说明山顶洞人( )

①掌握钻孔技术 ②已经有了爱美意识 ③开始农耕生活 ④外貌与现代人接近

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

2.历史老师在介绍我国一处早期文化遗址时,提到“黄河流域”、“粟”、“地穴式房屋”。此文化遗址最有可能是( )

A.元谋人遗址 B.北京人遗址 C.河姆渡遗址 D.半坡遗址

3.“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。”由此可见,华夏民族的形成是( )

A.由多部族交融而成 B.由单一的华夏族演变而来

C.靠部落战争完成交融 D.完全保留了各部族的差异性

4.“国家”这个( )词是表示地缘关系的“国”与表示血缘关系的“家”的合成。夏朝体现“国”与“家”融合的制度是

A.禅让制 B.世袭制 C.分封制 D.刺史制

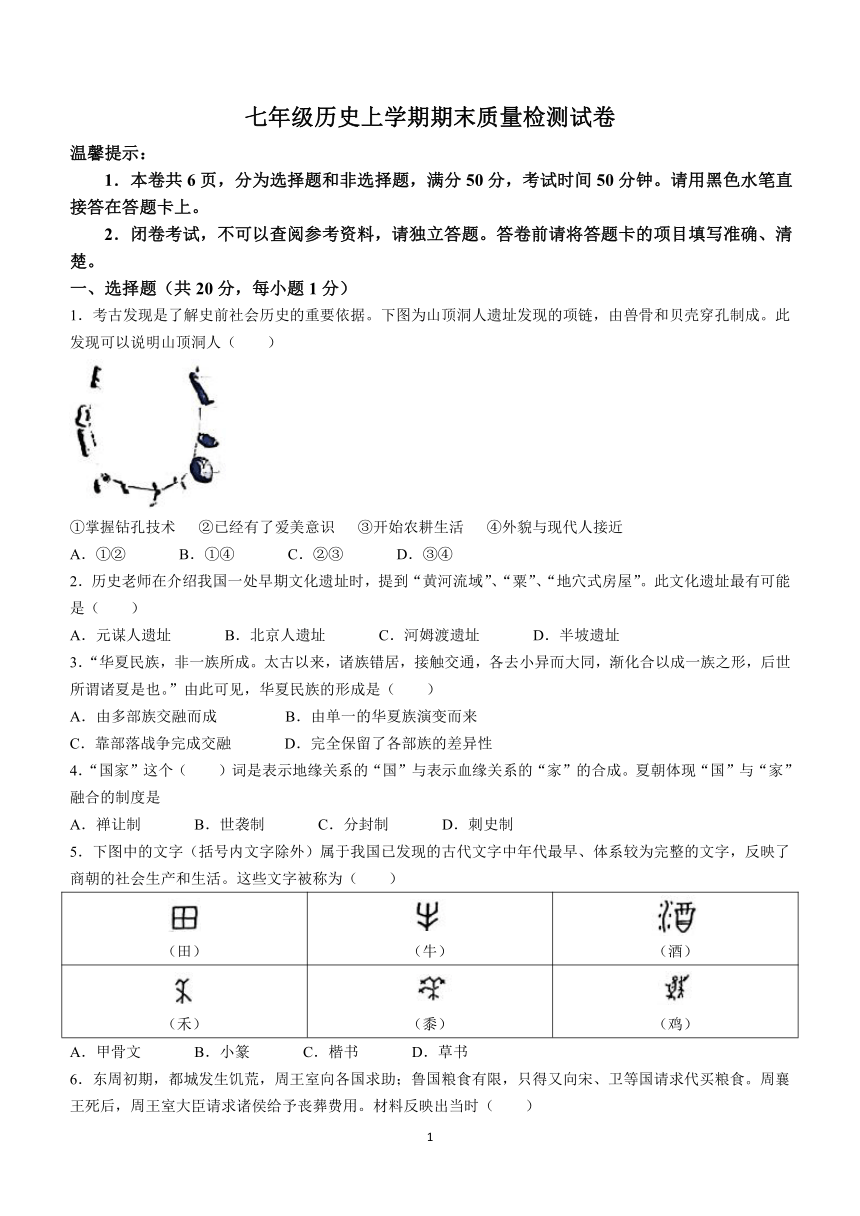

5.下图中的文字(括号内文字除外)属于我国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,反映了商朝的社会生产和生活。这些文字被称为( )

(田) (牛) (酒)

(禾) (黍) (鸡)

A.甲骨文 B.小篆 C.楷书 D.草书

6.东周初期,都城发生饥荒,周王室向各国求助;鲁国粮食有限,只得又向宋、卫等国请求代买粮食。周襄王死后,周王室大臣请求诸侯给予丧葬费用。材料反映出当时( )

A.周王室管辖范围大大缩小 B.初步确立严格的社会等级制度

C.鲁国成为中原地区的霸主 D.周王室依赖诸侯国的经济支持

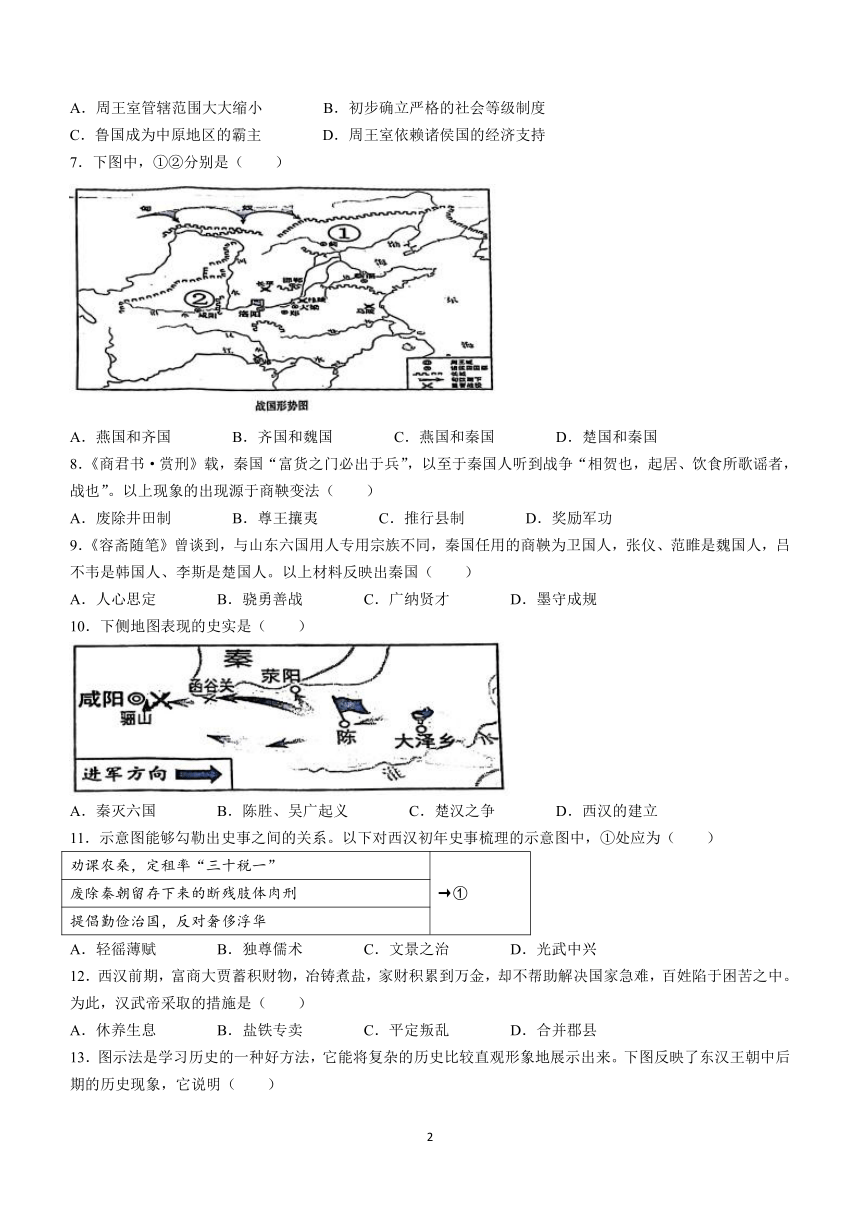

7.下图中,①②分别是( )

A.燕国和齐国 B.齐国和魏国 C.燕国和秦国 D.楚国和秦国

8.《商君书·赏刑》载,秦国“富货之门必出于兵”,以至于秦国人听到战争“相贺也,起居、饮食所歌谣者,战也”。以上现象的出现源于商鞅变法( )

A.废除井田制 B.尊王攘夷 C.推行县制 D.奖励军功

9.《容斋随笔》曾谈到,与山东六国用人专用宗族不同,秦国任用的商鞅为卫国人,张仪、范睢是魏国人,吕不韦是韩国人、李斯是楚国人。以上材料反映出秦国( )

A.人心思定 B.骁勇善战 C.广纳贤才 D.墨守成规

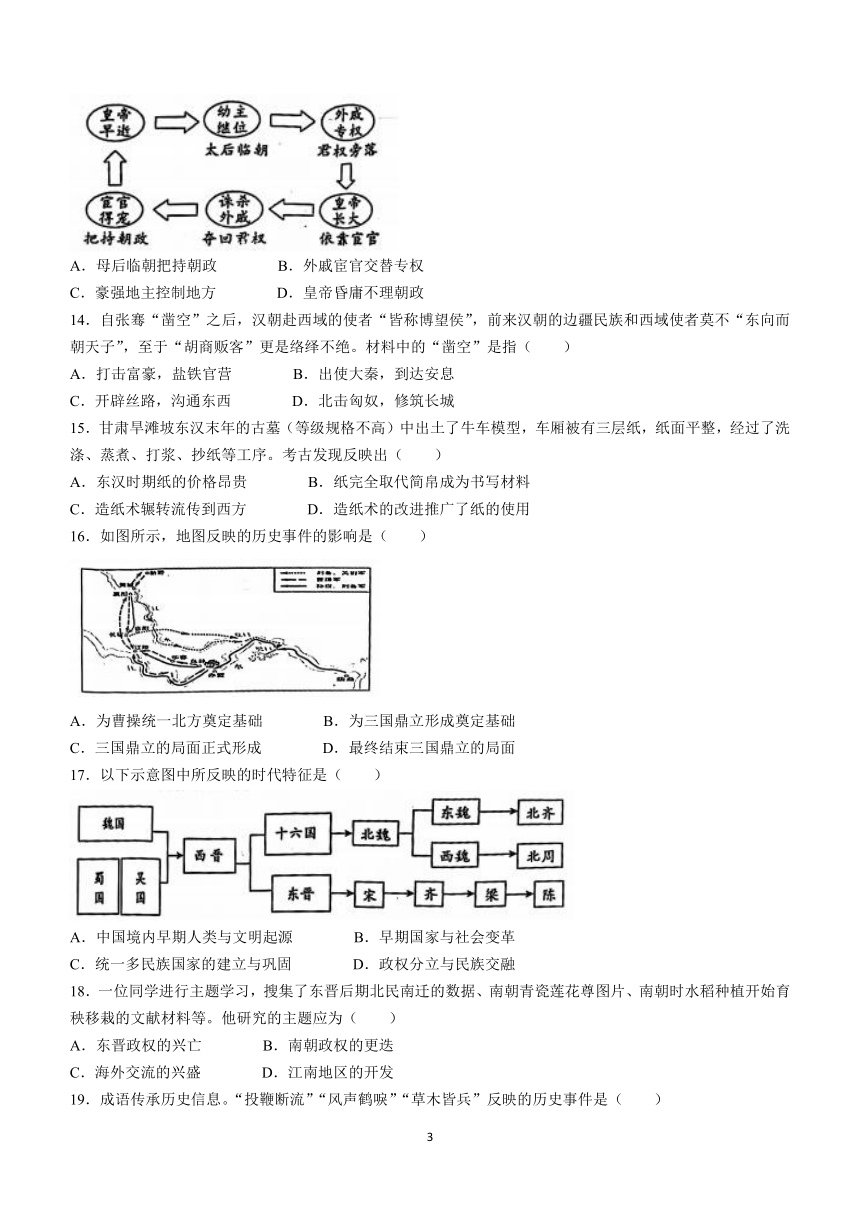

10.下侧地图表现的史实是( )

A.秦灭六国 B.陈胜、吴广起义 C.楚汉之争 D.西汉的建立

11.示意图能够勾勒出史事之间的关系。以下对西汉初年史事梳理的示意图中,①处应为( )

劝课农桑,定租率“三十税一” →①

废除秦朝留存下来的断残肢体肉刑

提倡勤俭治国,反对奢侈浮华

A.轻徭薄赋 B.独尊儒术 C.文景之治 D.光武中兴

12.西汉前期,富商大贾蓄积财物,冶铸煮盐,家财积累到万金,却不帮助解决国家急难,百姓陷于困苦之中。为此,汉武帝采取的措施是( )

A.休养生息 B.盐铁专卖 C.平定叛乱 D.合并郡县

13.图示法是学习历史的一种好方法,它能将复杂的历史比较直观形象地展示出来。下图反映了东汉王朝中后期的历史现象,它说明( )

A.母后临朝把持朝政 B.外戚宦官交替专权

C.豪强地主控制地方 D.皇帝昏庸不理朝政

14.自张骞“凿空”之后,汉朝赴西域的使者“皆称博望侯”,前来汉朝的边疆民族和西域使者莫不“东向而朝天子”,至于“胡商贩客”更是络绎不绝。材料中的“凿空”是指( )

A.打击富豪,盐铁官营 B.出使大秦,到达安息

C.开辟丝路,沟通东西 D.北击匈奴,修筑长城

15.甘肃旱滩坡东汉末年的古墓(等级规格不高)中出土了牛车模型,车厢被有三层纸,纸面平整,经过了洗涤、蒸煮、打浆、抄纸等工序。考古发现反映出( )

A.东汉时期纸的价格昂贵 B.纸完全取代简帛成为书写材料

C.造纸术辗转流传到西方 D.造纸术的改进推广了纸的使用

16.如图所示,地图反映的历史事件的影响是( )

A.为曹操统一北方奠定基础 B.为三国鼎立形成奠定基础

C.三国鼎立的局面正式形成 D.最终结束三国鼎立的局面

17.以下示意图中所反映的时代特征是( )

A.中国境内早期人类与文明起源 B.早期国家与社会变革

C.统一多民族国家的建立与巩固 D.政权分立与民族交融

18.一位同学进行主题学习,搜集了东晋后期北民南迁的数据、南朝青瓷莲花尊图片、南朝时水稻种植开始育秧移栽的文献材料等。他研究的主题应为( )

A.东晋政权的兴亡 B.南朝政权的更迭

C.海外交流的兴盛 D.江南地区的开发

19.成语传承历史信息。“投鞭断流”“风声鹤唳”“草木皆兵”反映的历史事件是( )

A.班超经营西域 B.卫温到达夷洲 C.八王之乱 D.淝水之战

20.东晋书法家王羲之吸收汉魏诸家之精华,集书法之大成,时人称赞他的书法为古今之冠,笔势“飘若浮云,矫若惊龙”。下列书法作品中,最能体现王羲之行书风格的是( )

A.《兰亭集序》 B.《张猛龙碑》 C.《颜氏家庙碑》 D.《九成宫醴泉碑铭》

二、非选择题(共30分)

21.(8分)生产、生活工具是人类改造自然、适应生活的重要表现。

材料一

图1 北京人使用的石器 图2 山顶洞人使用的骨针 图3 河姆渡遗址出土的骨耜 图4 半坡遗址出土的人面鱼纹彩陶盆

材料二:问鼎中原、一言九鼎、九五之尊、唯我独尊

材料三:《管子》一书中记找,春秋时期齐国已经用铁农具耕种土地。在湖南、江苏等地的春秋墓葬中,曾发现一批铁农具。成书于战国时期的《山海经》上记载的铁矿山达三十多处。此外,至迟在春秋末年,人们已使用牛来耕地。……战国时期,……进一步推广,社会生产力水平不断提高。

(1)分别说出材料一中图1和图2两种工具在制作方法上的特点。(2分)

(2)写出材料一中能反映距今六七千年原始农耕生活的图片序号。(2分)

(3)成语是中华文明的重要成果。材料二中提到的“鼎”和“尊”与早期的青铜器有关,请举出商朝青铜器中具有代表性的“鼎”和“尊”(各一件)。(2分)

(4)(4)依据材料三,指出我国春秋时期农业生产领域出现的新现象。并结合所学说明生产工具在农业生产发展过程中的作用。(2分)

22.(8分)统一多民族国家的建立和巩固

材料一:

材料二:

材料三:大一统国家中实行的专制主义集权制度,有着深远的影响。其作用有积极的,也有消极的。中央集权封建国家在一定时期和条件下,对于大规模地兴修水利、发展农业、加强防御力量、发展民族关系、促进中外经济文化交流,都起过不同程度的积极作用。秦汉是中国封建社会大规模农民起义开始发生的时期。随着专制主义中央集权国家的建立以及专制制度的日益强化,封建专制主义的残暴统治和地主阶级的剥削压榨,引起了农民的不断反抗。

——晁福林主编《中国古代史》

(1)材料一是“秦朝的政治建制示意图”,结合所学补全图中A、B、C处的内容。说出“开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式”的制度。(4分)

(2)材料二是“汉武帝解决封国问题示意图”。依据材料二并结合所学,说出汉武帝解决这个问题的措施及历史作用。(2分)

(3)依据材料三并结合所学,分析“大一统国家中实行的专制主义集权制度”产生的影响。(2分)

23.(8分)交往·交流·发展

材料一:自古以来,西北地区是许多不同民族进进出出的地方,千里驼铃,渡过沙碛,翻过山隘。自从汉代开通西域的丝道,中国经由这个西北的出入口,与中亚、中东及欧洲接触,两千年来从未停止。中国的丝帛西运,西方的宗教东来,佛救、袄教……都从这一条通道传入中国地区,也再转输东亚其他地区。中国获得了贸易的利润,然后西方思想的刺激,更为深切地改变了中国文化的思维方式。

——许倬云《万古江河》

材料二:河西画像砖上的古人生活

图一 少数民族男子耕田 图二 汉族人吃牛羊肉 图三 穿裤褶服的汉族女子

材料三:

楚越之地(江南)地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。

——《史记》

江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(1)依据材料一并结合所学,说出与“汉代开通西域”相关的历史事件。谈谈“丝道”的历史作用。(3分)

(2)依据材料二,指出魏晋时期河西走廊地区出现的历史现象。请选择图一或图二加以说明。(2分)

示例:图三,汉族女子穿少数民族的裤褶服,说明在服饰和生活习俗方面吸收了少数民族的习惯,活动更方便。

(3)依据材料三,说出在不同时期江南地区发生的变化。结合所学,分析其变化的原因。(3分)

24.(6分)请依据下面图片反映的历史信息,并结合所学知识,写一篇80-120字的小短文。(要求:题目自拟,史实正确,语句通顺,表述完整,体现图片内容之间的联系。)

七年级历史上学期期末质量检测评分标

一、选择题(共20分,每小题1分)

A D A B A D C D C B

C B B C D B D D D A

二、非选择题(共30分)

21.(8分)

(1)图1打制,图2磨制。(2分)

(2)图3、图4。(2分)

(3)司母戊鼎;四羊方尊。(2分)

(4)新现象:春秋时期铁农具的使用和牛耕的出现;

作用:先进的生产工具能促进农业生产的发展。(2分)

22.(8分)

(1)A:皇帝;B:御史大夫;C:中央政府;

制度:郡县制。(4分)

(2)措施:颁布“推恩令”

历史作用:使诸侯王从此一蹶不振,中央大大加强了对地方的控制。(2分)

(3)积极影响:促进经济的发展,民族关系的发展和中外经济文化交流;维护了国家的统一等。

消极影响:封建专制主义的残暴统治和地主阶级的剥削压榨,引起了农民的不断反抗。(2分)

23.(8分)

(1)事件:张骞通西域。

作用:丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用,也深刻地改变了中国文化的思维方式。(3分)

(2)现象:各族人民相互交融,在生活、生产方式上趋于融合。

说明:图一,少数民族男子选择中原地区的耕种方式进行农业生产,说明生活、生产方式上吸收了汉族的习惯,促进了生产。图二,汉族人吃着少数民族特色的食物,说明此期汉族人民在饮食与生活方面也同样受到了少数民族地区的影响。(2分)

(3)变化:西汉时期的南方地广人稀,农业生产落后;南朝时期的南方地广野丰,农业发展迅速。

原因:北方战乱不断,南方相对安定;北方人口南迁,带来了大量劳动力和先进的生产技术,促进了南方地区的开发。(3分)

24.(6分)评分说明:要求:题目自拟,史实正确,语句通顺,表述完整,体现图片内容之间的比较。给分要点:自拟题目(1分);图片内容间的比较(3分);史实正确(1分);表述完整(1分)。若小短文不足80字,酌情扣分。

例文: 改革推动社会进步

公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法。商鞅推行一系列改革措施,使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。北魏孝文帝继位后,移风易俗,进一步推行汉化措施,促进了民族交融,也增强了北魏的实力。由此可见,改革能够推动社会的发展,是社会进步的动力。

温馨提示:

1.本卷共6页,分为选择题和非选择题,满分50分,考试时间50分钟。请用黑色水笔直接答在答题卡上。

2.闭卷考试,不可以查阅参考资料,请独立答题。答卷前请将答题卡的项目填写准确、清楚。

一、选择题(共20分,每小题1分)

1.考古发现是了解史前社会历史的重要依据。下图为山顶洞人遗址发现的项链,由兽骨和贝壳穿孔制成。此发现可以说明山顶洞人( )

①掌握钻孔技术 ②已经有了爱美意识 ③开始农耕生活 ④外貌与现代人接近

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

2.历史老师在介绍我国一处早期文化遗址时,提到“黄河流域”、“粟”、“地穴式房屋”。此文化遗址最有可能是( )

A.元谋人遗址 B.北京人遗址 C.河姆渡遗址 D.半坡遗址

3.“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。”由此可见,华夏民族的形成是( )

A.由多部族交融而成 B.由单一的华夏族演变而来

C.靠部落战争完成交融 D.完全保留了各部族的差异性

4.“国家”这个( )词是表示地缘关系的“国”与表示血缘关系的“家”的合成。夏朝体现“国”与“家”融合的制度是

A.禅让制 B.世袭制 C.分封制 D.刺史制

5.下图中的文字(括号内文字除外)属于我国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,反映了商朝的社会生产和生活。这些文字被称为( )

(田) (牛) (酒)

(禾) (黍) (鸡)

A.甲骨文 B.小篆 C.楷书 D.草书

6.东周初期,都城发生饥荒,周王室向各国求助;鲁国粮食有限,只得又向宋、卫等国请求代买粮食。周襄王死后,周王室大臣请求诸侯给予丧葬费用。材料反映出当时( )

A.周王室管辖范围大大缩小 B.初步确立严格的社会等级制度

C.鲁国成为中原地区的霸主 D.周王室依赖诸侯国的经济支持

7.下图中,①②分别是( )

A.燕国和齐国 B.齐国和魏国 C.燕国和秦国 D.楚国和秦国

8.《商君书·赏刑》载,秦国“富货之门必出于兵”,以至于秦国人听到战争“相贺也,起居、饮食所歌谣者,战也”。以上现象的出现源于商鞅变法( )

A.废除井田制 B.尊王攘夷 C.推行县制 D.奖励军功

9.《容斋随笔》曾谈到,与山东六国用人专用宗族不同,秦国任用的商鞅为卫国人,张仪、范睢是魏国人,吕不韦是韩国人、李斯是楚国人。以上材料反映出秦国( )

A.人心思定 B.骁勇善战 C.广纳贤才 D.墨守成规

10.下侧地图表现的史实是( )

A.秦灭六国 B.陈胜、吴广起义 C.楚汉之争 D.西汉的建立

11.示意图能够勾勒出史事之间的关系。以下对西汉初年史事梳理的示意图中,①处应为( )

劝课农桑,定租率“三十税一” →①

废除秦朝留存下来的断残肢体肉刑

提倡勤俭治国,反对奢侈浮华

A.轻徭薄赋 B.独尊儒术 C.文景之治 D.光武中兴

12.西汉前期,富商大贾蓄积财物,冶铸煮盐,家财积累到万金,却不帮助解决国家急难,百姓陷于困苦之中。为此,汉武帝采取的措施是( )

A.休养生息 B.盐铁专卖 C.平定叛乱 D.合并郡县

13.图示法是学习历史的一种好方法,它能将复杂的历史比较直观形象地展示出来。下图反映了东汉王朝中后期的历史现象,它说明( )

A.母后临朝把持朝政 B.外戚宦官交替专权

C.豪强地主控制地方 D.皇帝昏庸不理朝政

14.自张骞“凿空”之后,汉朝赴西域的使者“皆称博望侯”,前来汉朝的边疆民族和西域使者莫不“东向而朝天子”,至于“胡商贩客”更是络绎不绝。材料中的“凿空”是指( )

A.打击富豪,盐铁官营 B.出使大秦,到达安息

C.开辟丝路,沟通东西 D.北击匈奴,修筑长城

15.甘肃旱滩坡东汉末年的古墓(等级规格不高)中出土了牛车模型,车厢被有三层纸,纸面平整,经过了洗涤、蒸煮、打浆、抄纸等工序。考古发现反映出( )

A.东汉时期纸的价格昂贵 B.纸完全取代简帛成为书写材料

C.造纸术辗转流传到西方 D.造纸术的改进推广了纸的使用

16.如图所示,地图反映的历史事件的影响是( )

A.为曹操统一北方奠定基础 B.为三国鼎立形成奠定基础

C.三国鼎立的局面正式形成 D.最终结束三国鼎立的局面

17.以下示意图中所反映的时代特征是( )

A.中国境内早期人类与文明起源 B.早期国家与社会变革

C.统一多民族国家的建立与巩固 D.政权分立与民族交融

18.一位同学进行主题学习,搜集了东晋后期北民南迁的数据、南朝青瓷莲花尊图片、南朝时水稻种植开始育秧移栽的文献材料等。他研究的主题应为( )

A.东晋政权的兴亡 B.南朝政权的更迭

C.海外交流的兴盛 D.江南地区的开发

19.成语传承历史信息。“投鞭断流”“风声鹤唳”“草木皆兵”反映的历史事件是( )

A.班超经营西域 B.卫温到达夷洲 C.八王之乱 D.淝水之战

20.东晋书法家王羲之吸收汉魏诸家之精华,集书法之大成,时人称赞他的书法为古今之冠,笔势“飘若浮云,矫若惊龙”。下列书法作品中,最能体现王羲之行书风格的是( )

A.《兰亭集序》 B.《张猛龙碑》 C.《颜氏家庙碑》 D.《九成宫醴泉碑铭》

二、非选择题(共30分)

21.(8分)生产、生活工具是人类改造自然、适应生活的重要表现。

材料一

图1 北京人使用的石器 图2 山顶洞人使用的骨针 图3 河姆渡遗址出土的骨耜 图4 半坡遗址出土的人面鱼纹彩陶盆

材料二:问鼎中原、一言九鼎、九五之尊、唯我独尊

材料三:《管子》一书中记找,春秋时期齐国已经用铁农具耕种土地。在湖南、江苏等地的春秋墓葬中,曾发现一批铁农具。成书于战国时期的《山海经》上记载的铁矿山达三十多处。此外,至迟在春秋末年,人们已使用牛来耕地。……战国时期,……进一步推广,社会生产力水平不断提高。

(1)分别说出材料一中图1和图2两种工具在制作方法上的特点。(2分)

(2)写出材料一中能反映距今六七千年原始农耕生活的图片序号。(2分)

(3)成语是中华文明的重要成果。材料二中提到的“鼎”和“尊”与早期的青铜器有关,请举出商朝青铜器中具有代表性的“鼎”和“尊”(各一件)。(2分)

(4)(4)依据材料三,指出我国春秋时期农业生产领域出现的新现象。并结合所学说明生产工具在农业生产发展过程中的作用。(2分)

22.(8分)统一多民族国家的建立和巩固

材料一:

材料二:

材料三:大一统国家中实行的专制主义集权制度,有着深远的影响。其作用有积极的,也有消极的。中央集权封建国家在一定时期和条件下,对于大规模地兴修水利、发展农业、加强防御力量、发展民族关系、促进中外经济文化交流,都起过不同程度的积极作用。秦汉是中国封建社会大规模农民起义开始发生的时期。随着专制主义中央集权国家的建立以及专制制度的日益强化,封建专制主义的残暴统治和地主阶级的剥削压榨,引起了农民的不断反抗。

——晁福林主编《中国古代史》

(1)材料一是“秦朝的政治建制示意图”,结合所学补全图中A、B、C处的内容。说出“开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式”的制度。(4分)

(2)材料二是“汉武帝解决封国问题示意图”。依据材料二并结合所学,说出汉武帝解决这个问题的措施及历史作用。(2分)

(3)依据材料三并结合所学,分析“大一统国家中实行的专制主义集权制度”产生的影响。(2分)

23.(8分)交往·交流·发展

材料一:自古以来,西北地区是许多不同民族进进出出的地方,千里驼铃,渡过沙碛,翻过山隘。自从汉代开通西域的丝道,中国经由这个西北的出入口,与中亚、中东及欧洲接触,两千年来从未停止。中国的丝帛西运,西方的宗教东来,佛救、袄教……都从这一条通道传入中国地区,也再转输东亚其他地区。中国获得了贸易的利润,然后西方思想的刺激,更为深切地改变了中国文化的思维方式。

——许倬云《万古江河》

材料二:河西画像砖上的古人生活

图一 少数民族男子耕田 图二 汉族人吃牛羊肉 图三 穿裤褶服的汉族女子

材料三:

楚越之地(江南)地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。

——《史记》

江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(1)依据材料一并结合所学,说出与“汉代开通西域”相关的历史事件。谈谈“丝道”的历史作用。(3分)

(2)依据材料二,指出魏晋时期河西走廊地区出现的历史现象。请选择图一或图二加以说明。(2分)

示例:图三,汉族女子穿少数民族的裤褶服,说明在服饰和生活习俗方面吸收了少数民族的习惯,活动更方便。

(3)依据材料三,说出在不同时期江南地区发生的变化。结合所学,分析其变化的原因。(3分)

24.(6分)请依据下面图片反映的历史信息,并结合所学知识,写一篇80-120字的小短文。(要求:题目自拟,史实正确,语句通顺,表述完整,体现图片内容之间的联系。)

七年级历史上学期期末质量检测评分标

一、选择题(共20分,每小题1分)

A D A B A D C D C B

C B B C D B D D D A

二、非选择题(共30分)

21.(8分)

(1)图1打制,图2磨制。(2分)

(2)图3、图4。(2分)

(3)司母戊鼎;四羊方尊。(2分)

(4)新现象:春秋时期铁农具的使用和牛耕的出现;

作用:先进的生产工具能促进农业生产的发展。(2分)

22.(8分)

(1)A:皇帝;B:御史大夫;C:中央政府;

制度:郡县制。(4分)

(2)措施:颁布“推恩令”

历史作用:使诸侯王从此一蹶不振,中央大大加强了对地方的控制。(2分)

(3)积极影响:促进经济的发展,民族关系的发展和中外经济文化交流;维护了国家的统一等。

消极影响:封建专制主义的残暴统治和地主阶级的剥削压榨,引起了农民的不断反抗。(2分)

23.(8分)

(1)事件:张骞通西域。

作用:丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用,也深刻地改变了中国文化的思维方式。(3分)

(2)现象:各族人民相互交融,在生活、生产方式上趋于融合。

说明:图一,少数民族男子选择中原地区的耕种方式进行农业生产,说明生活、生产方式上吸收了汉族的习惯,促进了生产。图二,汉族人吃着少数民族特色的食物,说明此期汉族人民在饮食与生活方面也同样受到了少数民族地区的影响。(2分)

(3)变化:西汉时期的南方地广人稀,农业生产落后;南朝时期的南方地广野丰,农业发展迅速。

原因:北方战乱不断,南方相对安定;北方人口南迁,带来了大量劳动力和先进的生产技术,促进了南方地区的开发。(3分)

24.(6分)评分说明:要求:题目自拟,史实正确,语句通顺,表述完整,体现图片内容之间的比较。给分要点:自拟题目(1分);图片内容间的比较(3分);史实正确(1分);表述完整(1分)。若小短文不足80字,酌情扣分。

例文: 改革推动社会进步

公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法。商鞅推行一系列改革措施,使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。北魏孝文帝继位后,移风易俗,进一步推行汉化措施,促进了民族交融,也增强了北魏的实力。由此可见,改革能够推动社会的发展,是社会进步的动力。

同课章节目录