22《礼记》二则 同步精练(含解析)

文档属性

| 名称 | 22《礼记》二则 同步精练(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 288.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-01-30 20:02:16 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

22 《礼记》二则

一、单选题

1.下列加点字的读音有误的一项是 ( )

A.虽有嘉肴(yáo) 兑(yuè)命

B.不知其旨(zhǐ)也 教学相长(zhǎng)也

C.自反(fǎn) 弗(fú)食

D.选贤与(yǔ)能 讲信修睦(mù)

2.下列句子中朗读节奏划分有误的一项是( )

A.不知/其善也 B.是故/学/然后知不足

C.选/贤与能 D.故/外户而不闭

3.下列各句中没有词类活用现象的一项是( )

A.知困,然后能自强也 B.故人不独亲其亲

C.壮有所用 D.不独子其子

4.下列句子中,加点词语的解释有误的一项是( )

A.教然后知困(困惑)

B.大道之行也,天下为公(儒家推崇的上古时代的政治制度)

C.是故谋闭而不兴(因此)

D.是谓大同(大家一样)

5.选出下列句子中没有通假字的一项( )

A.矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养。

B.选贤与能,讲信修睦。

C.《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

D.盗窃乱贼而不作。

6.下列句子翻译不正确的一项是( )

A.是故学然后知不足,教然后知困。

译文:所以学习之后才知道不足,教人之后才知道有困惑的地方。

B.故曰:教学相长也。

译文:所以说:教与学是互相推动、互相促进的。

C.大道之行也,天下为公。

译文:在大道施行的时候,天下是公共的。

D.是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作。

译文:因此,奸邪之谋不会发生,作乱的窃贼就不会再盗窃。

二、填空题

7.古今异义。

(1)不知其旨也

古义: 今义:

(2)教然后知困

古义: 今义:

(3)男有分

古义: 今义:

(4) 女有归

古义: 今义:

8.解释下列句中加下划线的词语。

(1)弗食

弗:

(2)虽有至道

至道:

(3)教然后知困 困:

(4)然后能自反也

自反:

(5)学学半

学:

9.填空。

(1)《虽有嘉肴》选自《礼记正义》。《礼记》,相传是 (朝代)经学家

(作者)编纂的,是 (时期)间 (学派)论著的汇编。

(2)本文的中心论点是: 。

三、默写

10.名句默写。

(1)《虽有嘉肴》中写重视学习,要求通过学习来明白道理的好处的句子是: , , 。

(2)《虽有嘉肴》中指出“教”和“学”之后才能认识到不足的句子是: , 。

(3) 孟子曾说:“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。”《大道之行也》中与之意思相近的句子是: , 。

(4)《大道之行也》中可以为现在政府任用人才,营造社会风气所借鉴的句子是: , 。

四、语言表达

11.根据要求找出一个文中的句子(文言句式)

①判断句

②倒装句

12.请你将今天的社会跟儒家学者们(或孔子)构想的“大同”社会作比较,然后谈谈你的体会,不少于100字。

五、文言文阅读

阅读下面两个文段,完成各题。

桃花源记(节选)

陶渊明

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,【甲】有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。【乙】此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

大道之行也

《礼记》

大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。【丙】货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

13.下列加点字的用法和意思都相同的一项是( )

A.不足为外人道也 大道之行 伐竹取道 万道霞光

B.与外人间隔 选贤与能 与游者相乐 与人为善

C.屋舍俨然 怡然自乐 佁然不动 杂然相许

D.妻子邑人 不独子其子 子固非鱼也 孺子可教

14.翻译文段中三处画线语句,并依据上下文对其作出进一步理解,全都正确的一项是( )

【甲】有良田、美池、桑竹之属。

翻译:(还)有肥沃的田地、美丽的池沼、桑树、竹林之类。

理解:渔人首先经过了一片风光优美的田园,然后才进入到桃花源,见到桃源人。

【乙】此人一一为具言所闻,皆叹惋。

翻译:渔人把自己知道的事详细地告诉了桃源人,他们都很感叹惋惜。

理解:听了渔人的讲述,桃源人都为没有赶上桃源外的朝代变迁感到无比惋惜。

【丙】货恶其弃于地也,不必藏于己。

翻译:财物,厌恶把它扔在地上,但(之所以厌恶)不一定是因为想要据为己有。

理解:人们没有私心,能珍惜劳动产品,做到货尽其用,这是大同社会的特征之一。

15.请结合上面两个文段和下面的链接材料,在后面语段中的横线上填入恰当的内容。

链接材料

入境,观其风俗,其百姓朴,其声乐不流污,其服不挑①,甚畏有司②而顺,古之民也。及都邑官府,其百吏肃然,莫不恭俭、敦敬、忠信而不楛③,古之吏也。入其国,观其士大夫,出于其门,入于公门,出于公门,归于其家,无有私事也,不比周④,不朋党⑤,倜然⑥莫不明通而公也,古之士大夫也。观其朝廷,其间听决百事不留,恬然如无治者,古之朝也。

(节选自《荀子·强国》)

①〔挑〕同“佻”,苟且,浇薄,不稳重。 ②〔有司〕泛指官吏。 ③〔楛(kǔ)〕态度恶劣,不合礼仪。 ④〔比周〕结党营私。 ⑤〔朋党〕指同类的人为私利结成的集团。这里是结为朋党的意思。⑥〔倜(tì)然〕超然远离的样子。

上面两个文段与链接材料所描述的美好社会具有一些共同特点:《桃花源记》中的“ ① ”与《大道之行也》中的“老有所终”“幼有所长”都体现出尊老爱幼的社会风尚,《桃花源记》中的“余人各复延至其家,皆出酒食”与链接材料中的“ ② ”都体现出民风淳朴的特点,《大道之行也》中的“谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作”与链接材料中的“不比周,不朋党”都体现出 ③ 的特点。

阅读选文,完成各题。

【甲】虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰:“学学半”,其此之谓乎?

【乙】孔子学鼓琴师襄子①,十日不进②。师襄子曰:“可以益矣。”孔子曰:“丘已习其曲矣,未得其数③也。”有间,曰:“已习其数,可以益矣。”孔子曰:“丘未得其志也。”有间,曰:“已习其志,可以益矣。”孔子曰:“丘未得其为人也。”有间有所穆然深思焉有所怡然高望而远志焉。曰:“丘得其为人,黯然而黑,几④然而长,眼如望羊⑤,如王四国,非文王其谁能为此也!”师襄子辟席再拜,曰:“师盖云《文王操》⑥也。”

(选自《史记·孔子世家》)

【注释】①师襄子:卫国乐师。②进:进展,此指换新曲。③数:规律,这里指演奏的技巧。

④几:通“颀”,颀长。⑤望羊:亦作“望洋”,远视的样子。⑥《文王操》 :周文王作的琴曲名。

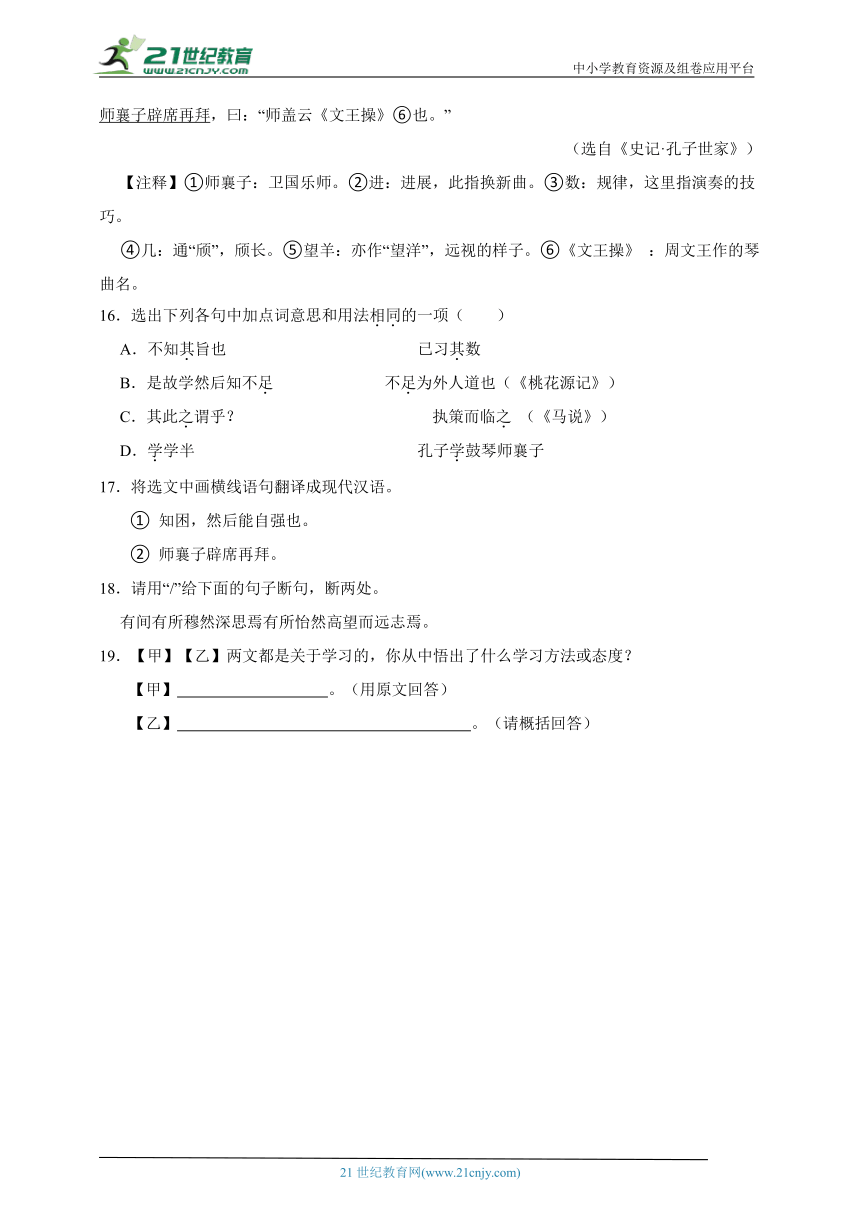

16.选出下列各句中加点词意思和用法相同的一项( )

A.不知其旨也 已习其数

B.是故学然后知不足 不足为外人道也(《桃花源记》)

C.其此之谓乎? 执策而临之 (《马说》)

D.学学半 孔子学鼓琴师襄子

17.将选文中画横线语句翻译成现代汉语。

① 知困,然后能自强也。

② 师襄子辟席再拜。

18.请用“/”给下面的句子断句,断两处。

有间有所穆然深思焉有所怡然高望而远志焉。

19.【甲】【乙】两文都是关于学习的,你从中悟出了什么学习方法或态度?

【甲】 。(用原文回答)

【乙】 。(请概括回答)

答案解析部分

1.【答案】D

2.【答案】C

3.【答案】A

【解析】【分析】B.句中第一个“亲”是名词用作动词,“以……为亲”。C.“壮”是形容词用作名词,壮年人。D.第一个“子”是名词用作动词,“以……为子”。

故答案为:A.

【点评】本题考查文言实词的词类活用。常见的有:名词作动词,名词做状语,动词作名词等。解答时依据句意以及在句中充当的句子成分进行分析即可。

4.【答案】D

【解析】【分析】ABC.正确。D.有误,“大同”在句中指理想社会。

故答案为:D.

【点评】本题考查文言实词意义。翻译文言实词的意义时要注意文言词语的特殊用法,如通假字、词类的活用、一词多义和古今异义词;同时还应结合具体的语境做出准确的判断。考题涉及的词语都来源于教材中所选的课文,这要求学生应加强对教材所选入的文言文诵读与掌握,解答根据所学过的课文,根据上下文做出判断。

5.【答案】D

【解析】【分析】A.“矜”同“鳏”。B.“与”同“举”。C.第一个“学”同“敩”。

故答案为:D.

【点评】本题考查通假字。通假字是中国古书的用字现象之一,即“通用、借代”,用读音相同或相近的字或其他类型的字代替本字。需要考生平时对通假字多归纳汇总,并熟悉常见通假字。

6.【答案】D

【解析】【分析】ABC.正确;

D.正确的翻译是:因此,图谋之心闭塞而不会兴起,盗窃、作乱害人的事情不会发生。

故答案为:D.

【点评】本题考查文言语句的翻译。文言文中重要句子翻译的关键是一定要回到原文的语境中,根据上下文读懂句子的整体意思,同时对语句中的重要实词、虚词做到准确的翻译。并按照现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到符合现代汉语的用词造句的标准。

7.【答案】(1)味美;意义;用意;目的

(2)困惑;困难

(3)职分,职守;成分

(4)女子出嫁;返回;归还

8.【答案】(1)不

(2)最好的道理

(3)困惑

(4)自我反思

(5)同“敩”,教导

【解析】【分析】文言文中常见实词的理解除了积累,就是理解记忆和强化记忆。如“学学半” 意思是教人是学习的一半,第一个学的意思是教,第二个学的意思是学习。

故答案为:⑴不 ⑵ 最好的道理 ⑶困惑 ⑷自我反思 ⑸同“教”,教导

【点评】本题考查学生对文言文中重点实词的理解。需要注意古今异义字、通假字、词类活用和一词多义。这些知识点要学会总结和积累,举一反三。

9.【答案】(1)西汉;戴圣;战国至秦汉;儒家

(2)教学相长也

【解析】【分析】文学常识和作家作品属于识记内容,注意年代,作者的姓名,记录的内容和学派。文章的中心论点就是作者的主张,即“教学相长也”。

故答案为:⑴西汉、戴圣、战国至秦汉、儒家 ⑵教学相长也

【点评】⑴本题考查了学生文学常识对作家作品的记忆,这些知识点不能靠理解,只能强化记忆。

⑵本题考查学生对课文内容的理解能力。中心论点即是作者的观点和主张,回答时一定要按原句回答。

10.【答案】(1)虽有至道;弗学;不知其善也

(2)是故学然后知不足;教然后知困

(3)故人不独亲其亲;不独子其子

(4)选贤与能;讲信修睦

11.【答案】①弗食,不知其旨也。

②其此之谓乎?

【解析】【分析】回答本题首先要掌握文言句式的常识:①判断句通常包含一些关键字,有一定的格式,比如“...是...”“...不是...”以及古文中的“...者,...也”“...,...者也”等等。②倒装句也叫谓语前置或主语后置。古汉语中。谓语的位置也和现代汉语中一样,一般放在主语之后,但有时为了强调和突出谓语的意义,在一些疑问句或感叹句中,就把谓语提前到主语前面。例:甚矣,汝之不惠。全句是“汝之不惠甚矣”。谓语前置,表强调的意味,可译为“你太不聪明了”。

故答案为:①弗食,不知其旨也。②其此之谓乎?

【点评】此题考查学生寻找辨析文言句式的能力。需要学生熟练掌握各种文言句式,并能够灵活运用。

12.【答案】示例:“大同”社会是中国古代儒家学者们所说的最高理想社会(或人类社会的最高阶段)。其特点是人人都能受到全社会的关爱,人人都能安居乐业,货尽其用,人尽其力。这是他们预想甚至是幻想中的社会,但在封建社会不可能实现。而今天我们的社会和平稳定,人民幸福,实现了安居乐业的理想。

【解析】【分析】本题要求将课文内容和今天的社会现实进行对比,写出自己的心得体会。应该首先肯定古人的思想的闪光点,然后再指出时代局限性,最后赞扬今天我们美好的幸福生活即可。

故答案为:示例:“大同”社会是中国古代儒家学者们所说的最高理想社会(或人类社会的最高阶段)。其特点是人人都能受到全社会的关爱,人人都能安居乐业,货尽其用,人尽其力。这是他们预想甚至是幻想中的社会,但在封建社会不可能实现。而今天我们的社会和平稳定,人民幸福,实现了安居乐业的理想。

【点评】本题考查学生对课文的理解和认知能力。正确评价古人的思想和不足,最后肯定今天生活的美好是这道题的关键。

【答案】13.C

14.丙

15. ①黄发垂髫,并怡然自乐|②其百姓朴,其声乐不流污,其服不挑|③社会安定

【解析】【点评】(1)此题考查文言实词中一词多义的能力。我们要把字放到句子中加以理解而不能孤立地理解,当然平时要识记重要实词的比较重要的几种意义。做题时我们会遇到我们没见过的实词,要学会结合上下文语境来揣测字的含义。

(2)此题考查文言文翻译的能力。文言文句翻译首先要做到直译为主,意译为辅,一定要字字落实,尤其是句中重点字词,如:实词中的通假字、一词多义、词类活用等。

(3)本题考查比较阅读及内容理解。解答此类题目需要学生准确翻译理解文言内容,特别是侧重于对文章要点的具体把握,这是解答本段文字的关键所在,在解答的时候要突出这一点内容。

参考译文:

桃花源记(节选)

(他找到)林子的尽头,(发现这里)有一座山,就是小河的源头,山脚下有个小洞,隐约好像有点光亮。(渔夫)于是离开小船,从洞口进去。起初山洞非常狭窄,仅容一个人通过。又向前走了很多步,(黑暗狭窄的隧道)突然(变得)宽阔敞亮了。土地平坦宽阔,房屋整齐,有肥沃的田地、美丽的池塘和桑树竹林之类的景物。田间小路交错相通,(村落里)能互相听见鸡鸣狗叫的声音。人们在田里来来往往、耕种劳作,男男女女穿的衣服,都和外面的人一样,老人和小孩都高高兴兴,逍遥快乐。

村中人见了渔夫,竟然非常惊讶,问他是从哪里来的,渔夫详细地回答了他们。村中人于是便邀请他到自己家里去,摆酒杀鸡做饭来款待他。村里的其他人听说有这样一个人,都来打听消息。他们自己说他们的祖先为了躲避秦朝时的战乱,带领妻子和儿女及邻居来到这与世隔绝的地方,不再从这里出去,于是就与外面的人断绝了来往。他们问渔夫现在是什么朝代,竟然不知道有过汉朝,更不用说魏朝、晋朝了。渔夫把知道的事情一一详细地告诉了他们,(听的人)都感叹惋惜。其余的人又各自邀请渔人到自己家中,都拿出酒和食物来招待他。停留了几天,渔人就告别离开了。桃花源里的人嘱咐他说:“不要对外面的人说(这里的情况)。”

大道之行也

在大道施行的时候,天下是人们所共有的,把品德高尚的人、能干的人选拔出来,(人人)讲求诚信,培养和睦。因此人们不仅仅以自己的亲人为亲人所赡养,不仅仅抚育自己的子女,使老年人能安享晚年,使壮年人能为社会效力,使孩子健康成长,使老而无妻的人、老而无夫的人、幼而无父的人、老而无子的人、残疾人都有人供养。男子有职务,女子有归宿。对于财货,人们憎恶把它扔在地上的现象,却不一定要自己私藏;人们都愿意为公众之事竭尽全力,而不一定为自己谋私利。因此奸邪之谋就不会发生,盗窃、造反和害人的事情不发生,(家家户户)都不用关大门了,这就叫作理想社会。

链接材料:进入秦国境,观察它的习俗,那里的百姓质朴淳厚,那里的音乐不淫荡卑污,那里的服装不轻佻妖艳,非常害怕官吏并很顺从,像古代圣王治下的人民啊。到了都邑官府,众多官吏都严肃认真,无不谦恭节俭、敦厚谨慎、忠诚守信而不粗劣草率,如同古代圣王治下的官吏啊。进入秦国都,观察那里的士大夫,走出自己的家门,就进入公家的衙门;走出公家的衙门,就回到自己的家里,没有私下的事务;不互相勾结,不拉党结派,卓然超群,没有不明智通达、廉洁奉公的,真像古代圣王治下的士大夫啊。观察它的朝廷,朝堂闲逸,君主处理各种政事从无遗留,安闲得好像没有什么需要治理似的,真像古代圣王治理的朝廷啊。

13.本题考查一词多义。

A项,道:动词,说\名词,政治上的最高理想\名词,道路\量词;

B项,与:连词,和\同“举”,选拔\连词,和\动词,赞同;

C项,然:均为代词,均译为:……的样子;

D项,子:名词,孩子\意动用法,以……为子\代词,对人的尊称,你\名词,孩子。

故答案为:C。

14.本题考查语句翻译及内容理解。

甲:“渔人首先经过了一片风光优美的田园”有误,根据“林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗”可知,渔人首先经过了一个山洞。

乙:“桃源人都为没有赶上桃源外的朝代变迁感到无比惋惜”有误,应为:桃源人因为外界朝代更迭,人民生活困苦而惋惜。

故答案为: 丙

15.本题考查比较阅读及内容理解。

①“黄发垂髫,并怡然自乐”意为:老人和小孩都高高兴兴,逍遥快乐。这句话体现了尊老爱幼的社会风尚。

②“其百姓朴,其声乐不流污,其服不挑”意为:那里的百姓质朴淳厚,那里的音乐不淫荡卑污,那里的服装不轻佻妖艳。这句话体现了民风淳朴的特点。

③“谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作”意为:此奸邪之谋就不会发生,盗窃、造反和害人的事情不发生。“不比周,不朋党”意为:不互相勾结,不拉党结派。这两句话都体现出社会安定的特点。

故答案为: ①黄发垂髫,并怡然自乐;②其百姓朴,其声乐不流污,其服不挑;③社会安定

【答案】16.A

17.①知道自己困惑的地方,这样以后才能自我勉励。

② 师襄子赶紧起身(离开座位)拜了两拜。

18.有间/有所穆然深思焉/有所怡然高望而远志焉。

19.【甲】教学相长;【乙】学习需要用心专一,深入其中

【解析】【点评】(1)此题考查文言实词中一词多义的能力。一词多义,是指一个词具有两个或多个意义。多义词的几个意义之间一般都有密切的联系。

(2)此题考查文言文翻译的能力。做翻译题时,一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,遵循“信、达、雅”的三字原则,运用“留、删、替、补、调”的五字方法进行翻译。

(3)此题考查文言文断句的能力。文言文断句是翻译的另一种形式,如果不能翻译则采用文字标志断句和语法断句。一般来说名词代词常作主语或者宾语,因此出现名词或代词就在此前或后断句,还有就是出现的一些虚词,表示语气常 句尾,可在此后断句,如果是发语词,常在句首,可在此前断句。

(4)本题考查学生把握文章内容要点、筛选文本重要信息的基本能力。解答此类题目需要学生准确翻译理解文言内容,特别是侧重于对文章要点的具体把握,这是解答本段文字的关键所在,在解答的时候要突出这一点内容。

参考译文:

(甲)虽然有美味可口的菜肴,不吃,就不知道它味道甘美;虽然有最好的道理,不学习,就不知道它的好处。所以学习以后知道自己的不足之处,教导人以后才知道困惑不通。知道自己不足之处,这样以后能够反省自己;知道自己困惑的地方,这样以后才能自我勉励。所以说教与学是互相促进的。教别人,也能增长自己的学问。《兑命》上说:“教人是学的一半。”大概说的就是这个道理吧?

(乙)孔子向师襄子学琴,学了十天仍没有学习新曲子。师襄子对他说:“可以学习新乐曲了。”孔子说:“我已经熟悉了这首乐曲,但还没有掌握弹奏技法。”过了一段时间,师襄子说:“你已经会弹奏的技巧了,可以学习新乐曲了。”孔子说:“我还没有领会曲子的意境。”过了一段时间,师襄子说:“你已经领会了曲子的意境,可以学习新乐曲了。”孔子说:“我还不了解作者。”又过了一段时间,孔子时而神情庄重穆然,若有所思,时而怡然高望,志意深远。孔子说:“我知道他是谁了,那人皮肤深黑,体形颀长,眼光明亮远大,像个统治四方诸侯的王者,若不是周文王还有谁能撰作这首乐曲呢?”师襄子听到后,赶紧起身拜了两拜,回答道:“老琴师传授此曲时就是这样说的,这支曲子叫做《文王操》啊!”

16.本题考查文言词语含义的理解。A.代词,它/代词,它;

B.形容词,充实、完备/值得;

C.宾语前置的标志,不译/代词,它;

D.动词,同“敩”,教/动词,学习;

故答案为:A。

17.本题考查学生对句子翻译能力。(1)重点词:困,困惑,疑惑;自强,自我勉励;

(2)重点词:辟席,起身,离开座位;再,两次。

故答案为:①知道自己困惑的地方,这样以后才能自我勉励。

② 师襄子赶紧起身(离开座位)拜了两拜。

18.本题考查文言文断句。根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,分清层次,然后断句,反复诵读加以验证。句意:又过了一段时间,孔子时而神情庄重穆然若有所思,时而怡然高望志意深远。

“有间”为时间状语;“有所穆然深思焉”“有所怡然高望而远志焉”表现孔子的状态;

故断为:有间/有所穆然深思焉/有所怡然高望而远志焉。

故答案为:有间/有所穆然深思焉/有所怡然高望而远志焉。

19.本题考查文言文内容的理解。甲文“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也”,运用类比的手法,用美味的食物只有经过品尝才能知道它的味美类比最好的道理只有学习才能了解,可见只有不断学习,才能获得知识;“是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也”可知,只有不断学习才能知道自己的不足,在“教”的过程中知道自己困惑的地方,不断反思才能不断勉励自己;进而引出观点“故曰:教学相长也。”,强调教与学是互相推动,互相促进的,帮助别人、教别人也能增长自己的学问;强调学习方法:学习中需要互动和交流,教与学是可以相互促进的。用原文回答即“教学相长”。

根据乙文“孔子学琴于师襄子,十日不进”“丘已习其曲矣,未得其数也”“丘未得其志也”“丘未得其为人也”等语句可知,孔子在学琴时,并未浅尝辄止,而是专心致志地深入学习,我们在学习时也应该有孔子这样的学习精神,要专一严谨,由表及里,深入其中,这样才能真正学习到知识,体会到学习的乐趣。

故答案为:

【甲】教学相长

【乙】学习需要用心专一,深入其中

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

22 《礼记》二则

一、单选题

1.下列加点字的读音有误的一项是 ( )

A.虽有嘉肴(yáo) 兑(yuè)命

B.不知其旨(zhǐ)也 教学相长(zhǎng)也

C.自反(fǎn) 弗(fú)食

D.选贤与(yǔ)能 讲信修睦(mù)

2.下列句子中朗读节奏划分有误的一项是( )

A.不知/其善也 B.是故/学/然后知不足

C.选/贤与能 D.故/外户而不闭

3.下列各句中没有词类活用现象的一项是( )

A.知困,然后能自强也 B.故人不独亲其亲

C.壮有所用 D.不独子其子

4.下列句子中,加点词语的解释有误的一项是( )

A.教然后知困(困惑)

B.大道之行也,天下为公(儒家推崇的上古时代的政治制度)

C.是故谋闭而不兴(因此)

D.是谓大同(大家一样)

5.选出下列句子中没有通假字的一项( )

A.矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养。

B.选贤与能,讲信修睦。

C.《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

D.盗窃乱贼而不作。

6.下列句子翻译不正确的一项是( )

A.是故学然后知不足,教然后知困。

译文:所以学习之后才知道不足,教人之后才知道有困惑的地方。

B.故曰:教学相长也。

译文:所以说:教与学是互相推动、互相促进的。

C.大道之行也,天下为公。

译文:在大道施行的时候,天下是公共的。

D.是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作。

译文:因此,奸邪之谋不会发生,作乱的窃贼就不会再盗窃。

二、填空题

7.古今异义。

(1)不知其旨也

古义: 今义:

(2)教然后知困

古义: 今义:

(3)男有分

古义: 今义:

(4) 女有归

古义: 今义:

8.解释下列句中加下划线的词语。

(1)弗食

弗:

(2)虽有至道

至道:

(3)教然后知困 困:

(4)然后能自反也

自反:

(5)学学半

学:

9.填空。

(1)《虽有嘉肴》选自《礼记正义》。《礼记》,相传是 (朝代)经学家

(作者)编纂的,是 (时期)间 (学派)论著的汇编。

(2)本文的中心论点是: 。

三、默写

10.名句默写。

(1)《虽有嘉肴》中写重视学习,要求通过学习来明白道理的好处的句子是: , , 。

(2)《虽有嘉肴》中指出“教”和“学”之后才能认识到不足的句子是: , 。

(3) 孟子曾说:“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。”《大道之行也》中与之意思相近的句子是: , 。

(4)《大道之行也》中可以为现在政府任用人才,营造社会风气所借鉴的句子是: , 。

四、语言表达

11.根据要求找出一个文中的句子(文言句式)

①判断句

②倒装句

12.请你将今天的社会跟儒家学者们(或孔子)构想的“大同”社会作比较,然后谈谈你的体会,不少于100字。

五、文言文阅读

阅读下面两个文段,完成各题。

桃花源记(节选)

陶渊明

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,【甲】有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。【乙】此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

大道之行也

《礼记》

大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。【丙】货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

13.下列加点字的用法和意思都相同的一项是( )

A.不足为外人道也 大道之行 伐竹取道 万道霞光

B.与外人间隔 选贤与能 与游者相乐 与人为善

C.屋舍俨然 怡然自乐 佁然不动 杂然相许

D.妻子邑人 不独子其子 子固非鱼也 孺子可教

14.翻译文段中三处画线语句,并依据上下文对其作出进一步理解,全都正确的一项是( )

【甲】有良田、美池、桑竹之属。

翻译:(还)有肥沃的田地、美丽的池沼、桑树、竹林之类。

理解:渔人首先经过了一片风光优美的田园,然后才进入到桃花源,见到桃源人。

【乙】此人一一为具言所闻,皆叹惋。

翻译:渔人把自己知道的事详细地告诉了桃源人,他们都很感叹惋惜。

理解:听了渔人的讲述,桃源人都为没有赶上桃源外的朝代变迁感到无比惋惜。

【丙】货恶其弃于地也,不必藏于己。

翻译:财物,厌恶把它扔在地上,但(之所以厌恶)不一定是因为想要据为己有。

理解:人们没有私心,能珍惜劳动产品,做到货尽其用,这是大同社会的特征之一。

15.请结合上面两个文段和下面的链接材料,在后面语段中的横线上填入恰当的内容。

链接材料

入境,观其风俗,其百姓朴,其声乐不流污,其服不挑①,甚畏有司②而顺,古之民也。及都邑官府,其百吏肃然,莫不恭俭、敦敬、忠信而不楛③,古之吏也。入其国,观其士大夫,出于其门,入于公门,出于公门,归于其家,无有私事也,不比周④,不朋党⑤,倜然⑥莫不明通而公也,古之士大夫也。观其朝廷,其间听决百事不留,恬然如无治者,古之朝也。

(节选自《荀子·强国》)

①〔挑〕同“佻”,苟且,浇薄,不稳重。 ②〔有司〕泛指官吏。 ③〔楛(kǔ)〕态度恶劣,不合礼仪。 ④〔比周〕结党营私。 ⑤〔朋党〕指同类的人为私利结成的集团。这里是结为朋党的意思。⑥〔倜(tì)然〕超然远离的样子。

上面两个文段与链接材料所描述的美好社会具有一些共同特点:《桃花源记》中的“ ① ”与《大道之行也》中的“老有所终”“幼有所长”都体现出尊老爱幼的社会风尚,《桃花源记》中的“余人各复延至其家,皆出酒食”与链接材料中的“ ② ”都体现出民风淳朴的特点,《大道之行也》中的“谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作”与链接材料中的“不比周,不朋党”都体现出 ③ 的特点。

阅读选文,完成各题。

【甲】虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰:“学学半”,其此之谓乎?

【乙】孔子学鼓琴师襄子①,十日不进②。师襄子曰:“可以益矣。”孔子曰:“丘已习其曲矣,未得其数③也。”有间,曰:“已习其数,可以益矣。”孔子曰:“丘未得其志也。”有间,曰:“已习其志,可以益矣。”孔子曰:“丘未得其为人也。”有间有所穆然深思焉有所怡然高望而远志焉。曰:“丘得其为人,黯然而黑,几④然而长,眼如望羊⑤,如王四国,非文王其谁能为此也!”师襄子辟席再拜,曰:“师盖云《文王操》⑥也。”

(选自《史记·孔子世家》)

【注释】①师襄子:卫国乐师。②进:进展,此指换新曲。③数:规律,这里指演奏的技巧。

④几:通“颀”,颀长。⑤望羊:亦作“望洋”,远视的样子。⑥《文王操》 :周文王作的琴曲名。

16.选出下列各句中加点词意思和用法相同的一项( )

A.不知其旨也 已习其数

B.是故学然后知不足 不足为外人道也(《桃花源记》)

C.其此之谓乎? 执策而临之 (《马说》)

D.学学半 孔子学鼓琴师襄子

17.将选文中画横线语句翻译成现代汉语。

① 知困,然后能自强也。

② 师襄子辟席再拜。

18.请用“/”给下面的句子断句,断两处。

有间有所穆然深思焉有所怡然高望而远志焉。

19.【甲】【乙】两文都是关于学习的,你从中悟出了什么学习方法或态度?

【甲】 。(用原文回答)

【乙】 。(请概括回答)

答案解析部分

1.【答案】D

2.【答案】C

3.【答案】A

【解析】【分析】B.句中第一个“亲”是名词用作动词,“以……为亲”。C.“壮”是形容词用作名词,壮年人。D.第一个“子”是名词用作动词,“以……为子”。

故答案为:A.

【点评】本题考查文言实词的词类活用。常见的有:名词作动词,名词做状语,动词作名词等。解答时依据句意以及在句中充当的句子成分进行分析即可。

4.【答案】D

【解析】【分析】ABC.正确。D.有误,“大同”在句中指理想社会。

故答案为:D.

【点评】本题考查文言实词意义。翻译文言实词的意义时要注意文言词语的特殊用法,如通假字、词类的活用、一词多义和古今异义词;同时还应结合具体的语境做出准确的判断。考题涉及的词语都来源于教材中所选的课文,这要求学生应加强对教材所选入的文言文诵读与掌握,解答根据所学过的课文,根据上下文做出判断。

5.【答案】D

【解析】【分析】A.“矜”同“鳏”。B.“与”同“举”。C.第一个“学”同“敩”。

故答案为:D.

【点评】本题考查通假字。通假字是中国古书的用字现象之一,即“通用、借代”,用读音相同或相近的字或其他类型的字代替本字。需要考生平时对通假字多归纳汇总,并熟悉常见通假字。

6.【答案】D

【解析】【分析】ABC.正确;

D.正确的翻译是:因此,图谋之心闭塞而不会兴起,盗窃、作乱害人的事情不会发生。

故答案为:D.

【点评】本题考查文言语句的翻译。文言文中重要句子翻译的关键是一定要回到原文的语境中,根据上下文读懂句子的整体意思,同时对语句中的重要实词、虚词做到准确的翻译。并按照现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到符合现代汉语的用词造句的标准。

7.【答案】(1)味美;意义;用意;目的

(2)困惑;困难

(3)职分,职守;成分

(4)女子出嫁;返回;归还

8.【答案】(1)不

(2)最好的道理

(3)困惑

(4)自我反思

(5)同“敩”,教导

【解析】【分析】文言文中常见实词的理解除了积累,就是理解记忆和强化记忆。如“学学半” 意思是教人是学习的一半,第一个学的意思是教,第二个学的意思是学习。

故答案为:⑴不 ⑵ 最好的道理 ⑶困惑 ⑷自我反思 ⑸同“教”,教导

【点评】本题考查学生对文言文中重点实词的理解。需要注意古今异义字、通假字、词类活用和一词多义。这些知识点要学会总结和积累,举一反三。

9.【答案】(1)西汉;戴圣;战国至秦汉;儒家

(2)教学相长也

【解析】【分析】文学常识和作家作品属于识记内容,注意年代,作者的姓名,记录的内容和学派。文章的中心论点就是作者的主张,即“教学相长也”。

故答案为:⑴西汉、戴圣、战国至秦汉、儒家 ⑵教学相长也

【点评】⑴本题考查了学生文学常识对作家作品的记忆,这些知识点不能靠理解,只能强化记忆。

⑵本题考查学生对课文内容的理解能力。中心论点即是作者的观点和主张,回答时一定要按原句回答。

10.【答案】(1)虽有至道;弗学;不知其善也

(2)是故学然后知不足;教然后知困

(3)故人不独亲其亲;不独子其子

(4)选贤与能;讲信修睦

11.【答案】①弗食,不知其旨也。

②其此之谓乎?

【解析】【分析】回答本题首先要掌握文言句式的常识:①判断句通常包含一些关键字,有一定的格式,比如“...是...”“...不是...”以及古文中的“...者,...也”“...,...者也”等等。②倒装句也叫谓语前置或主语后置。古汉语中。谓语的位置也和现代汉语中一样,一般放在主语之后,但有时为了强调和突出谓语的意义,在一些疑问句或感叹句中,就把谓语提前到主语前面。例:甚矣,汝之不惠。全句是“汝之不惠甚矣”。谓语前置,表强调的意味,可译为“你太不聪明了”。

故答案为:①弗食,不知其旨也。②其此之谓乎?

【点评】此题考查学生寻找辨析文言句式的能力。需要学生熟练掌握各种文言句式,并能够灵活运用。

12.【答案】示例:“大同”社会是中国古代儒家学者们所说的最高理想社会(或人类社会的最高阶段)。其特点是人人都能受到全社会的关爱,人人都能安居乐业,货尽其用,人尽其力。这是他们预想甚至是幻想中的社会,但在封建社会不可能实现。而今天我们的社会和平稳定,人民幸福,实现了安居乐业的理想。

【解析】【分析】本题要求将课文内容和今天的社会现实进行对比,写出自己的心得体会。应该首先肯定古人的思想的闪光点,然后再指出时代局限性,最后赞扬今天我们美好的幸福生活即可。

故答案为:示例:“大同”社会是中国古代儒家学者们所说的最高理想社会(或人类社会的最高阶段)。其特点是人人都能受到全社会的关爱,人人都能安居乐业,货尽其用,人尽其力。这是他们预想甚至是幻想中的社会,但在封建社会不可能实现。而今天我们的社会和平稳定,人民幸福,实现了安居乐业的理想。

【点评】本题考查学生对课文的理解和认知能力。正确评价古人的思想和不足,最后肯定今天生活的美好是这道题的关键。

【答案】13.C

14.丙

15. ①黄发垂髫,并怡然自乐|②其百姓朴,其声乐不流污,其服不挑|③社会安定

【解析】【点评】(1)此题考查文言实词中一词多义的能力。我们要把字放到句子中加以理解而不能孤立地理解,当然平时要识记重要实词的比较重要的几种意义。做题时我们会遇到我们没见过的实词,要学会结合上下文语境来揣测字的含义。

(2)此题考查文言文翻译的能力。文言文句翻译首先要做到直译为主,意译为辅,一定要字字落实,尤其是句中重点字词,如:实词中的通假字、一词多义、词类活用等。

(3)本题考查比较阅读及内容理解。解答此类题目需要学生准确翻译理解文言内容,特别是侧重于对文章要点的具体把握,这是解答本段文字的关键所在,在解答的时候要突出这一点内容。

参考译文:

桃花源记(节选)

(他找到)林子的尽头,(发现这里)有一座山,就是小河的源头,山脚下有个小洞,隐约好像有点光亮。(渔夫)于是离开小船,从洞口进去。起初山洞非常狭窄,仅容一个人通过。又向前走了很多步,(黑暗狭窄的隧道)突然(变得)宽阔敞亮了。土地平坦宽阔,房屋整齐,有肥沃的田地、美丽的池塘和桑树竹林之类的景物。田间小路交错相通,(村落里)能互相听见鸡鸣狗叫的声音。人们在田里来来往往、耕种劳作,男男女女穿的衣服,都和外面的人一样,老人和小孩都高高兴兴,逍遥快乐。

村中人见了渔夫,竟然非常惊讶,问他是从哪里来的,渔夫详细地回答了他们。村中人于是便邀请他到自己家里去,摆酒杀鸡做饭来款待他。村里的其他人听说有这样一个人,都来打听消息。他们自己说他们的祖先为了躲避秦朝时的战乱,带领妻子和儿女及邻居来到这与世隔绝的地方,不再从这里出去,于是就与外面的人断绝了来往。他们问渔夫现在是什么朝代,竟然不知道有过汉朝,更不用说魏朝、晋朝了。渔夫把知道的事情一一详细地告诉了他们,(听的人)都感叹惋惜。其余的人又各自邀请渔人到自己家中,都拿出酒和食物来招待他。停留了几天,渔人就告别离开了。桃花源里的人嘱咐他说:“不要对外面的人说(这里的情况)。”

大道之行也

在大道施行的时候,天下是人们所共有的,把品德高尚的人、能干的人选拔出来,(人人)讲求诚信,培养和睦。因此人们不仅仅以自己的亲人为亲人所赡养,不仅仅抚育自己的子女,使老年人能安享晚年,使壮年人能为社会效力,使孩子健康成长,使老而无妻的人、老而无夫的人、幼而无父的人、老而无子的人、残疾人都有人供养。男子有职务,女子有归宿。对于财货,人们憎恶把它扔在地上的现象,却不一定要自己私藏;人们都愿意为公众之事竭尽全力,而不一定为自己谋私利。因此奸邪之谋就不会发生,盗窃、造反和害人的事情不发生,(家家户户)都不用关大门了,这就叫作理想社会。

链接材料:进入秦国境,观察它的习俗,那里的百姓质朴淳厚,那里的音乐不淫荡卑污,那里的服装不轻佻妖艳,非常害怕官吏并很顺从,像古代圣王治下的人民啊。到了都邑官府,众多官吏都严肃认真,无不谦恭节俭、敦厚谨慎、忠诚守信而不粗劣草率,如同古代圣王治下的官吏啊。进入秦国都,观察那里的士大夫,走出自己的家门,就进入公家的衙门;走出公家的衙门,就回到自己的家里,没有私下的事务;不互相勾结,不拉党结派,卓然超群,没有不明智通达、廉洁奉公的,真像古代圣王治下的士大夫啊。观察它的朝廷,朝堂闲逸,君主处理各种政事从无遗留,安闲得好像没有什么需要治理似的,真像古代圣王治理的朝廷啊。

13.本题考查一词多义。

A项,道:动词,说\名词,政治上的最高理想\名词,道路\量词;

B项,与:连词,和\同“举”,选拔\连词,和\动词,赞同;

C项,然:均为代词,均译为:……的样子;

D项,子:名词,孩子\意动用法,以……为子\代词,对人的尊称,你\名词,孩子。

故答案为:C。

14.本题考查语句翻译及内容理解。

甲:“渔人首先经过了一片风光优美的田园”有误,根据“林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗”可知,渔人首先经过了一个山洞。

乙:“桃源人都为没有赶上桃源外的朝代变迁感到无比惋惜”有误,应为:桃源人因为外界朝代更迭,人民生活困苦而惋惜。

故答案为: 丙

15.本题考查比较阅读及内容理解。

①“黄发垂髫,并怡然自乐”意为:老人和小孩都高高兴兴,逍遥快乐。这句话体现了尊老爱幼的社会风尚。

②“其百姓朴,其声乐不流污,其服不挑”意为:那里的百姓质朴淳厚,那里的音乐不淫荡卑污,那里的服装不轻佻妖艳。这句话体现了民风淳朴的特点。

③“谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作”意为:此奸邪之谋就不会发生,盗窃、造反和害人的事情不发生。“不比周,不朋党”意为:不互相勾结,不拉党结派。这两句话都体现出社会安定的特点。

故答案为: ①黄发垂髫,并怡然自乐;②其百姓朴,其声乐不流污,其服不挑;③社会安定

【答案】16.A

17.①知道自己困惑的地方,这样以后才能自我勉励。

② 师襄子赶紧起身(离开座位)拜了两拜。

18.有间/有所穆然深思焉/有所怡然高望而远志焉。

19.【甲】教学相长;【乙】学习需要用心专一,深入其中

【解析】【点评】(1)此题考查文言实词中一词多义的能力。一词多义,是指一个词具有两个或多个意义。多义词的几个意义之间一般都有密切的联系。

(2)此题考查文言文翻译的能力。做翻译题时,一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,遵循“信、达、雅”的三字原则,运用“留、删、替、补、调”的五字方法进行翻译。

(3)此题考查文言文断句的能力。文言文断句是翻译的另一种形式,如果不能翻译则采用文字标志断句和语法断句。一般来说名词代词常作主语或者宾语,因此出现名词或代词就在此前或后断句,还有就是出现的一些虚词,表示语气常 句尾,可在此后断句,如果是发语词,常在句首,可在此前断句。

(4)本题考查学生把握文章内容要点、筛选文本重要信息的基本能力。解答此类题目需要学生准确翻译理解文言内容,特别是侧重于对文章要点的具体把握,这是解答本段文字的关键所在,在解答的时候要突出这一点内容。

参考译文:

(甲)虽然有美味可口的菜肴,不吃,就不知道它味道甘美;虽然有最好的道理,不学习,就不知道它的好处。所以学习以后知道自己的不足之处,教导人以后才知道困惑不通。知道自己不足之处,这样以后能够反省自己;知道自己困惑的地方,这样以后才能自我勉励。所以说教与学是互相促进的。教别人,也能增长自己的学问。《兑命》上说:“教人是学的一半。”大概说的就是这个道理吧?

(乙)孔子向师襄子学琴,学了十天仍没有学习新曲子。师襄子对他说:“可以学习新乐曲了。”孔子说:“我已经熟悉了这首乐曲,但还没有掌握弹奏技法。”过了一段时间,师襄子说:“你已经会弹奏的技巧了,可以学习新乐曲了。”孔子说:“我还没有领会曲子的意境。”过了一段时间,师襄子说:“你已经领会了曲子的意境,可以学习新乐曲了。”孔子说:“我还不了解作者。”又过了一段时间,孔子时而神情庄重穆然,若有所思,时而怡然高望,志意深远。孔子说:“我知道他是谁了,那人皮肤深黑,体形颀长,眼光明亮远大,像个统治四方诸侯的王者,若不是周文王还有谁能撰作这首乐曲呢?”师襄子听到后,赶紧起身拜了两拜,回答道:“老琴师传授此曲时就是这样说的,这支曲子叫做《文王操》啊!”

16.本题考查文言词语含义的理解。A.代词,它/代词,它;

B.形容词,充实、完备/值得;

C.宾语前置的标志,不译/代词,它;

D.动词,同“敩”,教/动词,学习;

故答案为:A。

17.本题考查学生对句子翻译能力。(1)重点词:困,困惑,疑惑;自强,自我勉励;

(2)重点词:辟席,起身,离开座位;再,两次。

故答案为:①知道自己困惑的地方,这样以后才能自我勉励。

② 师襄子赶紧起身(离开座位)拜了两拜。

18.本题考查文言文断句。根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,分清层次,然后断句,反复诵读加以验证。句意:又过了一段时间,孔子时而神情庄重穆然若有所思,时而怡然高望志意深远。

“有间”为时间状语;“有所穆然深思焉”“有所怡然高望而远志焉”表现孔子的状态;

故断为:有间/有所穆然深思焉/有所怡然高望而远志焉。

故答案为:有间/有所穆然深思焉/有所怡然高望而远志焉。

19.本题考查文言文内容的理解。甲文“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也”,运用类比的手法,用美味的食物只有经过品尝才能知道它的味美类比最好的道理只有学习才能了解,可见只有不断学习,才能获得知识;“是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也”可知,只有不断学习才能知道自己的不足,在“教”的过程中知道自己困惑的地方,不断反思才能不断勉励自己;进而引出观点“故曰:教学相长也。”,强调教与学是互相推动,互相促进的,帮助别人、教别人也能增长自己的学问;强调学习方法:学习中需要互动和交流,教与学是可以相互促进的。用原文回答即“教学相长”。

根据乙文“孔子学琴于师襄子,十日不进”“丘已习其曲矣,未得其数也”“丘未得其志也”“丘未得其为人也”等语句可知,孔子在学琴时,并未浅尝辄止,而是专心致志地深入学习,我们在学习时也应该有孔子这样的学习精神,要专一严谨,由表及里,深入其中,这样才能真正学习到知识,体会到学习的乐趣。

故答案为:

【甲】教学相长

【乙】学习需要用心专一,深入其中

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读