5 大自然的语言 同步精练(含解析)

文档属性

| 名称 | 5 大自然的语言 同步精练(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 292.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-01-30 20:05:30 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

5 大自然的语言

一、单选题

1.下列词语中加点字的注音有误的一项是( )

A.萌发(méng) 适宜(yí) 区域(yù) 物候(hòu)

B.孕育(yùn) 载途(zài) 丘陵(líng) 荣枯(kū)

C.连翘(qiào) 刺槐(huái) 翩然(piān) 衰草(shuāi)

D.簌簌(sù) 匿迹(nì) 融化(róng) 观测(cè)

2.下列对句子中的修辞手法判断有误的一项是( )

A.立春过后,大地渐渐从沉睡中苏醒过来。(拟人)

B.花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。(比喻)

C.物候观测使用的是“活的仪器”。(拟人)

D.物候现象的来临决定于哪些因素呢?首先是纬度。……(设问)

3.依次填入下面句子横线处的词语最恰当的一项是( )

几千年来,劳动人民______了草木荣枯、候鸟去来等自然现象同气候的关系。据以安排农事。杏花开了,就好像大自然在________要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子。布谷鸟开始唱歌,劳动人民______它在唱什么:“阿公阿婆,割麦插禾。”这样看来,_________,草长莺飞,都是大自然的语言。

A.懂得 传语 注意 花香鸟语

B.知晓 喧闹 掌握 莺歌燕舞

C.掌握 警示 倾听 莺歌燕舞

D.注意 传语 懂得 花香鸟语

4.下列各项中的改句与原句相比,意思发生了明显变化的一项是( )

A.原句:发射“天宫一号”的主要目的就是要突破和掌握空间交会对接技术。改句:突破和掌握空间交会对接技术,这是发射“天宫一号”的主要目的。

B.原句:这样看来,花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。改句:这样看来,大自然的语言就是花香鸟语、草长莺飞。

C.原句:难道你不知道吗?牵牛花开两种颜色,红的和蓝的。改句:牵牛花开两种颜色,红的和蓝的。这是你应该知道的呀!

D.原句:密西西比河深沉的歌声,我听到了;密西西比河浑浊的胸膛,我瞧见了。改句:我听到了密西西比河深沉的歌声,瞧见了密西西比河浑浊的胸膛。

5.本课《大自然的语言》的说明极有条理性,其逻辑顺序正确的一项是( )

A.物候现象的成因——对农业生产的意义——物候现象的特征——研究意义

B.物候现象的特征——决定的因素——对农业生产的意义——决定意义

C.物候现象的特征——对农业生产的重要性——决定因素——研究意义

D.大自然的现象——物候现象的特征——物候现象的成因——研究意义

二、填空题

6. 给加点字注音,根据拼音写汉字。

簌 簌 物候 仪 器 纬 度

连翘 衰 草连天 piān 然 农 yàn

xuán 殊 nì 温层 yù 报 土 rǎng

冰雪 róng 化 xiāo 声匿迹 草长 yīng 飞

7.填空。

《大自然的语言》的作者是 ,他是我国现代卓越的气象学家、地理学家。“大自然的语言”用了 的修辞手法,把 比作“大自然的语言”,形象地说明了认识它、研究它的重要性。

8.本文题目“大自然的语言”,其实是“ ”的形象化的说法。课文首先从一年四季中自然现象的变化引出什么是 ;然后举例子说明了 的重要性;接着按照从 、从空间到时间的 顺序来安排,分别从 、经度差异、 、 四个方面进行了说明;最后阐释了研究物候学的意义。

三、问答题

9.指出下列句子使用的说明方法。

(1)利用物候知识来研究农业生产,已经发展为一门科学,就是物候学。

(2)物候学记录植物的生长荣枯,动物的养育往来,如桃花开、燕子来等自然现象。

(3)根据英国南部物候的一种长期记录,拿1741到1750年十年平均的春初七种乔木抽青和开花日期同1921到1930年十年的平均值相比较,可以看出后者比前者早九天。

10.阅读《大自然的语言》倒数第二段,具体说说本段是按什么顺序进行说明的。

四、综合性学习

11.2016年11月30日,联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会通过决议,将中国申报的“二十四节气”列入人类非物质文化遗产代表作名录。班级拟组织开展以“聚焦‘二十四节气’”为主题的综合性学习活动,请你参与并完成下列任务。

(1)阅读下面的新闻,用简洁的语言概括其主要内容。(不超过16个字)

据新华社亚的斯亚贝巴11月30日电(记者王守宝)正在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第11届常会11月30日通过审议,批准中国申报的“二十四节气”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

(2)阅读下面的文字,写出画线部分所包含的节气的名称。

春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。

秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

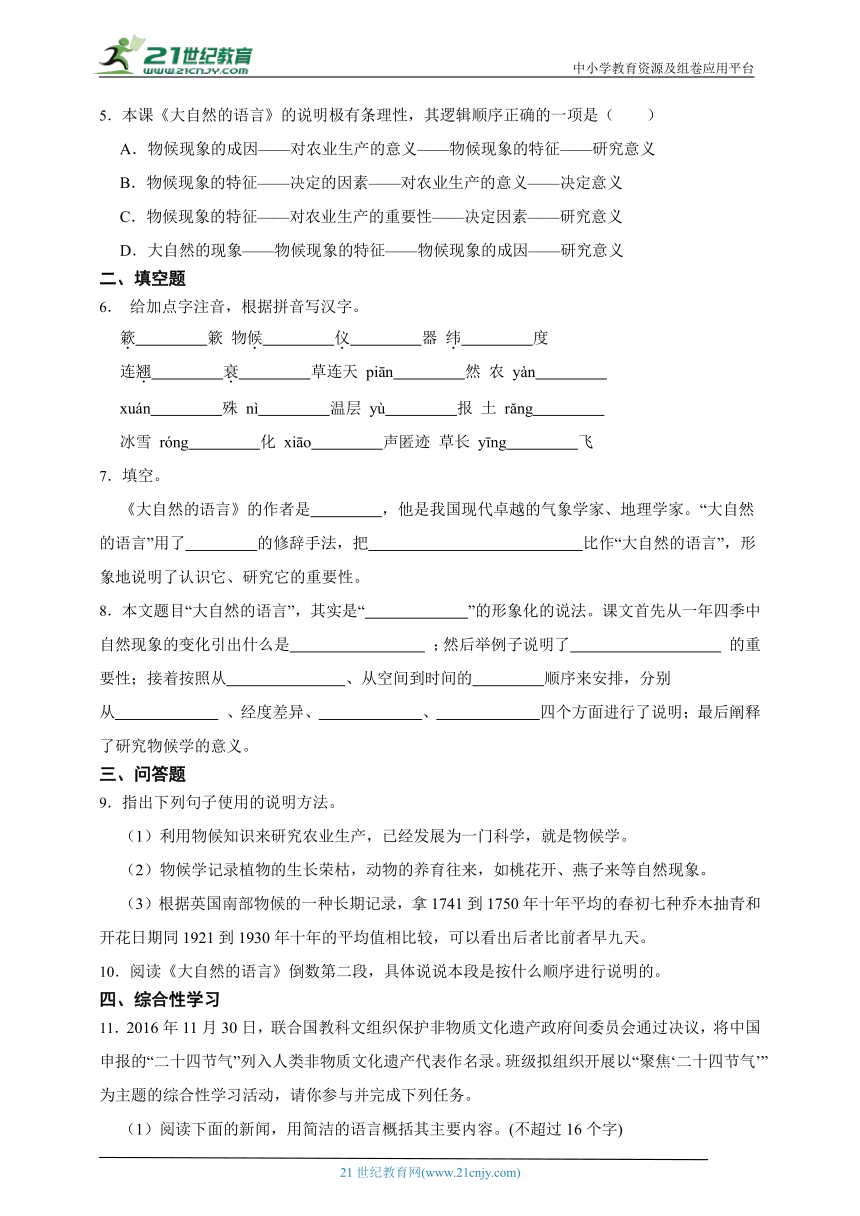

(3)仔细观察下面的形象标志,根据画面内容,写出节气的名称及其含义。

五、现代文阅读

12.阅读下面的文段,回答问题。

特殊的气象预报员

颜士州

天气变化不仅关系到人们的生活,对农业生产和航运等行业也有很大影响。因此,准确预报天气十分重要。可天气变化复杂,想准确预报并不容易,不过海洋里却贮存着许多天气变化的信息。

天气的变化与空气温度的高低以及空气中的水汽含量有很大关系。广阔的赤道热带海洋里的暖流,是空气中热量和水汽的主要供应者。温暖的海洋表面源源不断地把大量热量和水汽输送给空气,使空气产生各种各样的变化,带来了千变万化的天气现象。1立方厘米的海水降低温度1℃,可以使3 000立方厘米的空气升温1℃。可见,海洋就像个大火炉,不断地从底部给空气加热。

黑潮带来的信息

在东海东南部、琉球半岛西北侧海域,有一股终年温度很高的水流,自西向东北方向流去。由于它水色深蓝,看上去又蓝中带黑,因而被叫作黑潮,也叫作“台湾暖流”或“日本暖流”。它是洋流中一支著名的暖流。黑潮的位置不是一成不变的,它有明显的摆动,对我国沿海气候有很大的影响。1953年,黑潮暖流的平均位置比常年南移了大约170公里。1954年,我国江淮流域出现了百年未遇的大水;1958年,黑潮暖流的平均位置比常年北移了。1959年,长江流域旱灾严重,华北地区出现水灾。

为什么黑潮位置的变动,对我国东部地区有这样严重的影响呢?这是因为黑潮在自南向北流动的过程中,使南北海水温度产生了显著差别,也不断地把热量和水汽输送给大气,影响了海洋上空的大气。所以,1953年,黑潮位置南移,造成了位于较南纬度的江淮流域雨水偏多,出现水灾;1958年,黑潮北移,造成了1959年长江流域地区干旱。

最近,有人分析了东海黑潮区热量的吸收和释出情况,以及它与长江中下游降水的关系,认为在东海黑潮区,当冬季海洋给予大气热量增多时,第二年6月长江中下游降水就会减少;相反,当冬季海洋给大气的热量显著减少时,出现负值,第二年长江中下游降水就会增多。1967年,冬季海洋给予大气的热量为每天每平方厘米300卡,结果1968年6月,长江中下游出现旱灾。而1969年,冬季海洋给大气的热量显著减少,出现负值,1970年6月,长江中下游就多雨。

还有一股叫厄尔尼诺的暖流,平时在太平洋赤道海区活动,很少越过南纬3°。但有时,它会一反常态跑到更南的地方,甚至到秘鲁沿海的冷水性渔场里,使大量的冷水性鳀鱼热死。它的到来,还会使温度和水汽激增,产生大量降雨,出现气候反常。

海洋和冷热

每年盛夏时节,我国华东沿海地区常出现30℃以上的高温天气,但有的年份,盛夏天气则不那么炎热。这是什么原因呢?

原来,这与太平洋上的副热带高气压有关。如果受到太平洋副热带高压边缘控制,华东沿海就会出现高压天气;如果副热带高压退到海上去了,那么酷热的高温天气就消失了。

副热带高压在什么情况下会进,在什么情况下又会退呢?气象工作者研究后发现,这与海洋有关。当东太平洋热带水温高于常年时,副热带高压就会增强西伸,我国华东沿海就有可能出现高温天气;当东太平洋热带水温低于常年时,副热带高压就会减弱东退,华东沿海就不会出现高温天气。

海洋与天气存在密切关系,从海洋里,人们得到了许多天气演变的信息。随着科学研究的不断深入探索,必然会找出更多利用海洋预报天气的好方法。海洋正以一个特殊预报员的角色,登上气象预报的舞台。

(选自《知识窗》2017年第5期)

(1)文中画线句子使用了哪些说明方法?有什么作用?

(2)下面句中加下划线词语能否去掉?为什么?

广阔的赤道热带海洋里的暖流,是空气中热量和水汽的主要供应者。

(3)作者是按照什么顺序说明“海洋和冷热”的关系的?结合具体内容作简要回答。

答案解析部分

1.【答案】C

【解析】【分析】A正确;B正确;C翘应读 qiáo,故有误;D正确。

故答案为:C

【点评】本题考查汉字的正确读音。汉字里许多多音字,我们平时学习要注意积累,要有意识地进行整理。

2.【答案】C

【解析】【分析】A“苏醒”是人的动作,这里说大地,故是拟人修辞,正确;B将“鸟语花香草长莺飞”比作大自然的语言,形式上是暗喻,比喻的一种,正确;C“活的仪器”借喻大自然中的植物动物,故该项使用了比喻的修辞,故错误;D自问自答,设问,正确。

故答案为:C

【点评】

本题考查对常见修辞手法的辨析。常见的修辞手法有比喻、排比、拟人、比拟、反复、设问、反问、引用、对偶、对比、反语等,要对每一种修辞都能辨析,并恰当运用。

3.【答案】D

【解析】【分析】懂得:知道、了解、明白;知晓的意思是知道、明白;掌握:了解、控制;注意:留意、留神;句中用“注意”最准确,体现长期观察;“传语”这里用拟人修辞说明大自然在向人们传话;第3空是布谷鸟的唱歌人们明白是什么意思,故用“懂得”,最后一句话是对前面几句的概括:前面既有植物杏花桃花,又有动物布谷鸟,而“莺歌燕舞”主要是动物。

故答案为:D

【点评】本题考查学生对词语的辨析及运用能力。解答时,要准确理解这些词语,并掌握这些词语(短语)的搭配对象、使用范围等方面的特点,同时要把握语境的表达意思,准确理解这些词语的意思及用法,从而做出准确的选择。

4.【答案】B

【解析】【分析】A两句意思一致;B改句太过于绝对,跟原句比意思有变化;C原句是反问句,否定的反问表肯定,就是你知道的意思,与改句意思一致;D意思一致,强调重点不一样

故答案为:B

【点评】本题考查的是关于句式的变换。汉语的变换句式前提是意思不能改变,改变句式的目的在于强调某个部分的内容或与句段的句式保持前后一致。在写作中特别要注意。

5.【答案】D

【解析】【分析】逻辑顺序:即按照事物或事理的内部联系,人们认知事物的过程来安排说明顺序,认知事物或事理的过程则指由浅入深,由具体到抽象。根据课文内容就可知本课从现象分析原因,再指出研究意义。

故答案为:D

【点评】本道题考查对文章写作顺序的理解。逻辑顺序:即按照事物或事理的内部联系,人们认知事物的过程来安排说明顺序,认知事物或事理的过程则指由浅入深,由具体到抽象。

6.【答案】sù;hòu;yí;wěi;qiáo;shuāi;翩;谚;悬;逆;预;壤;融;销;莺

7.【答案】竺可桢;比喻;大自然中的种种物候现象

【解析】【分析】 本题考查学生识记文学常识的能力。识记文学常识关键在平时积累,文学常识正误的判断点是:作者名(字、号)、称谓、生活时代,作品名、体裁,书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。

故答案为:竺可桢;比喻;大自然中的种种物候现象

【点评】本题考查文学常识。解答此类题目,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、重要文体必须熟记。对作品中的重要内容应熟练掌握,针对作品中的人物、情节做出正确的评价。

8.【答案】物候现象;物候和物候学;物候研究对农业;主要到次要;逻辑;纬度差异;高下差异;古今差异

【解析】【分析】细读《大自然的语言》一文可知:本文题目“大自然的语言”,其实是“物候现象”的形象化的说法。课文首先从一年四季中自然现象的变化引出什么是 物候和物候学 ;然后举例子说明了 物候研究对农业的重要性;接着按照从 主要到次要 、从空间到时间的 逻辑顺序来安排,分别从 纬度差异 、经度差异、 高下差异 、 古今差异 四个方面进行了说明;最后阐释了研究物候学的意义。这是一篇经典的事理说明文。

故答案为:物候现象 物候和物候学 物候研究对农业 主要到次要 逻辑 纬度差异 高下差异 古今差异。

【点评】本题考查学生对课文内容填充的能力。考查的关键就是对课文内容的熟悉,从标题到文章的结构、采用的写作方法等等,逐一分析。解决的办法就是认真学习,做好课堂笔记。

9.【答案】(1)下定义

(2)举例子

(3)举例子、列数字、作比较

【解析】【分析】本题考查说明文的说明方法。解答时可从句子内容进行分析。

故答案为:⑴ 下定义 ⑵ 举例子 ⑶ 举例子、列数字、作比较

【点评】本题考查说明的方法。解答此类题目需要从寻找关键词入手,看是平实说明还是生动说明来判断说明的方法。

10.【答案】从“首先”“此外”“还可以”“也可以”几个方面用由主到次的逻辑顺序,说明了物候学的研究对于农业以及山区农业发展的重要意义。

【解析】【分析】 结合语境分析,这段话说明了研究物候学的意义,在说明的时候,作者用了表示主次关系到饿词语如:首先、此外、还可以、还可以,由此可知这段话使用的有主到次的逻辑顺序。

故答案为:从“首先”“此外”“还可以”“也可以”几个方面用由主到次的逻辑顺序,说明了物候学的研究对于农业以及山区农业发展的重要意义。

【点评】本题考查分析说明文说明顺序的能力。说明文的说明顺序有:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序。答题时要在梳理文章内容的基础上分析使用的说明顺序。

11.【答案】(1)“二十四节气”列入联合国非遗名录。

(2)立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑。

(3)清明;标志中两个简易的人形,一人执香跪拜,一人执帚扫墓,是慎终追远、敦亲睦族及行孝的具体表现,诠释了清明节祭祀祖先的意义。

【解析】【分析】(1)对新闻的内容进行概括,一般做法就是找出导语,按照“谁+怎么了”的套路按照要求进行压缩。所以可以压缩为“ “二十四节气”列入联合国非遗名录”。

(2)对于传统文化的理解需要记忆。“夏满芒夏暑相连”就是指二十四节气中的立夏、小满、芒种、夏至、小暑和大暑。

(3)对于标志的介绍和含义,回答时要条理清晰,尤其是画面内容介绍就是一篇小型说明文,可按照从右到左或者从左到右进行说明,最后再说明含义。

故答案为:⑴ “二十四节气”列入联合国非遗名录。

⑵ 立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑。

⑶ 清明;标志中两个简易的人形,一人执香跪拜,一人执帚扫墓,是慎终追远、敦亲睦族及行孝的具体表现,诠释了清明节祭祀祖先的意义。

【点评】⑴本题考查对新闻报道的概括能力,要求既简洁还要清晰。需注意要把新闻概括为一句完整的陈述句,而不是短语或者词语的累积。

⑵本题考查对传统文化的认知。考生应平时多读书、多思考、多记忆。

⑶本题考查对形象标志的介绍说明。在介绍时一定要按照合理的说明顺序,不可没有条理。

12.【答案】(1)举例子、作比较、列数字。这些方法能够具体而清晰地说明黑潮暖流位置变化对降水量的重大影响,使说明内容变得通俗易懂。

(2)不能。去掉后就变为空气中的热量和水汽全部由暖流供应,与事实不符。“主要”一词体现了说明文语言的准确性。

(3)逻辑顺序。先说结果,再说“炎热”与“不炎热”的原因,按由果到因的顺序解说。

【解析】【分析】⑴ 结合这段话的说明内容分析,这段话首先指出黑潮的位置不是一成不变的,它有明显的摆动,对我国沿海气候有很大的影响。接着举1953年和1958年黑潮的两次移动及对我国沿海气候造成的影响。而“黑潮暖流的平均位置比常年南移了大约170公里”又运用了列数字和作比较的说明方法。因此划线句使用了举例子、列数字、作比较的说明方法,这些方法能够具体而清晰地说明黑潮暖流位置变化对降水量的重大影响,使说明内容变得通俗易懂。

⑵ “主要”事物中关系最大,其决定作用的。是和次要相对来说的,广阔的赤道热带海洋里的暖流,是空气中热量和水汽的主要供应者。意思是广阔的赤道热带海洋里的暖流对空气中热量和水汽的供应起到决定性的作用,但是并不排除还有起次要作用的因素,如果去掉,就变为空气中的热量和水汽全部由暖流供应,与事实不符。“主要”一词体现了说明文语言的准确性。因此不能删去。

⑶ 结合文章内容分析,第一段话首先说明“每年盛夏时节,我国华东沿海地区常出现30℃以上的高温天气,但有的年份,盛夏天气则不那么炎热”的现象或结果,然后用“这是什么原因呢”引出下文对原因的解释说明。因此使用的是由现象到本质的逻辑顺序。

故答案为:⑴ 举例子、作比较、列数字。这些方法能够具体而清晰地说明黑潮暖流位置变化对降水量的重大影响,使说明内容变得通俗易懂。

⑵ 不能。去掉后就变为空气中的热量和水汽全部由暖流供应,与事实不符。“主要”一词体现了说明文语言的准确性。

⑶ 逻辑顺序。先说结果,再说“炎热”与“不炎热”的原因,按由果到因的顺序解说。

【点评】⑴本题考查对说明方法及其作的分析能力。说明文常用的说明方法有:举例子、列数字、作比较、打比方、分类别、下定义、作诠释、画图表、摹状貌、引用。做这样的题,要在平时掌握常用的说明方法及其特的基础上再结合文章有关内容判断所使用的说明方法,最后再结合语段内容分析其作用。

⑵本题考查的是说明文语言的特点。说明文语言的基本要求是:准确性、科学性、严密性。做这类题时先要表明态度,该词不能去掉,然后说出该词在这里表明什么意思,再说去掉以后意思变成怎样的,和文中或者现实不相符合,最后要说出该词的应用体现说明文语言的准确性、科学性、严密性。所以不能去掉。

⑶本题考查说明文的写作顺序。说明文的顺序有三种:时间、空间、逻辑,一般而言,与程序、历史沿袭有关的是时间顺序,与建筑等有关的是空间顺序,而事理说明文都是逻辑顺序。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

5 大自然的语言

一、单选题

1.下列词语中加点字的注音有误的一项是( )

A.萌发(méng) 适宜(yí) 区域(yù) 物候(hòu)

B.孕育(yùn) 载途(zài) 丘陵(líng) 荣枯(kū)

C.连翘(qiào) 刺槐(huái) 翩然(piān) 衰草(shuāi)

D.簌簌(sù) 匿迹(nì) 融化(róng) 观测(cè)

2.下列对句子中的修辞手法判断有误的一项是( )

A.立春过后,大地渐渐从沉睡中苏醒过来。(拟人)

B.花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。(比喻)

C.物候观测使用的是“活的仪器”。(拟人)

D.物候现象的来临决定于哪些因素呢?首先是纬度。……(设问)

3.依次填入下面句子横线处的词语最恰当的一项是( )

几千年来,劳动人民______了草木荣枯、候鸟去来等自然现象同气候的关系。据以安排农事。杏花开了,就好像大自然在________要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子。布谷鸟开始唱歌,劳动人民______它在唱什么:“阿公阿婆,割麦插禾。”这样看来,_________,草长莺飞,都是大自然的语言。

A.懂得 传语 注意 花香鸟语

B.知晓 喧闹 掌握 莺歌燕舞

C.掌握 警示 倾听 莺歌燕舞

D.注意 传语 懂得 花香鸟语

4.下列各项中的改句与原句相比,意思发生了明显变化的一项是( )

A.原句:发射“天宫一号”的主要目的就是要突破和掌握空间交会对接技术。改句:突破和掌握空间交会对接技术,这是发射“天宫一号”的主要目的。

B.原句:这样看来,花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。改句:这样看来,大自然的语言就是花香鸟语、草长莺飞。

C.原句:难道你不知道吗?牵牛花开两种颜色,红的和蓝的。改句:牵牛花开两种颜色,红的和蓝的。这是你应该知道的呀!

D.原句:密西西比河深沉的歌声,我听到了;密西西比河浑浊的胸膛,我瞧见了。改句:我听到了密西西比河深沉的歌声,瞧见了密西西比河浑浊的胸膛。

5.本课《大自然的语言》的说明极有条理性,其逻辑顺序正确的一项是( )

A.物候现象的成因——对农业生产的意义——物候现象的特征——研究意义

B.物候现象的特征——决定的因素——对农业生产的意义——决定意义

C.物候现象的特征——对农业生产的重要性——决定因素——研究意义

D.大自然的现象——物候现象的特征——物候现象的成因——研究意义

二、填空题

6. 给加点字注音,根据拼音写汉字。

簌 簌 物候 仪 器 纬 度

连翘 衰 草连天 piān 然 农 yàn

xuán 殊 nì 温层 yù 报 土 rǎng

冰雪 róng 化 xiāo 声匿迹 草长 yīng 飞

7.填空。

《大自然的语言》的作者是 ,他是我国现代卓越的气象学家、地理学家。“大自然的语言”用了 的修辞手法,把 比作“大自然的语言”,形象地说明了认识它、研究它的重要性。

8.本文题目“大自然的语言”,其实是“ ”的形象化的说法。课文首先从一年四季中自然现象的变化引出什么是 ;然后举例子说明了 的重要性;接着按照从 、从空间到时间的 顺序来安排,分别从 、经度差异、 、 四个方面进行了说明;最后阐释了研究物候学的意义。

三、问答题

9.指出下列句子使用的说明方法。

(1)利用物候知识来研究农业生产,已经发展为一门科学,就是物候学。

(2)物候学记录植物的生长荣枯,动物的养育往来,如桃花开、燕子来等自然现象。

(3)根据英国南部物候的一种长期记录,拿1741到1750年十年平均的春初七种乔木抽青和开花日期同1921到1930年十年的平均值相比较,可以看出后者比前者早九天。

10.阅读《大自然的语言》倒数第二段,具体说说本段是按什么顺序进行说明的。

四、综合性学习

11.2016年11月30日,联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会通过决议,将中国申报的“二十四节气”列入人类非物质文化遗产代表作名录。班级拟组织开展以“聚焦‘二十四节气’”为主题的综合性学习活动,请你参与并完成下列任务。

(1)阅读下面的新闻,用简洁的语言概括其主要内容。(不超过16个字)

据新华社亚的斯亚贝巴11月30日电(记者王守宝)正在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第11届常会11月30日通过审议,批准中国申报的“二十四节气”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

(2)阅读下面的文字,写出画线部分所包含的节气的名称。

春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。

秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

(3)仔细观察下面的形象标志,根据画面内容,写出节气的名称及其含义。

五、现代文阅读

12.阅读下面的文段,回答问题。

特殊的气象预报员

颜士州

天气变化不仅关系到人们的生活,对农业生产和航运等行业也有很大影响。因此,准确预报天气十分重要。可天气变化复杂,想准确预报并不容易,不过海洋里却贮存着许多天气变化的信息。

天气的变化与空气温度的高低以及空气中的水汽含量有很大关系。广阔的赤道热带海洋里的暖流,是空气中热量和水汽的主要供应者。温暖的海洋表面源源不断地把大量热量和水汽输送给空气,使空气产生各种各样的变化,带来了千变万化的天气现象。1立方厘米的海水降低温度1℃,可以使3 000立方厘米的空气升温1℃。可见,海洋就像个大火炉,不断地从底部给空气加热。

黑潮带来的信息

在东海东南部、琉球半岛西北侧海域,有一股终年温度很高的水流,自西向东北方向流去。由于它水色深蓝,看上去又蓝中带黑,因而被叫作黑潮,也叫作“台湾暖流”或“日本暖流”。它是洋流中一支著名的暖流。黑潮的位置不是一成不变的,它有明显的摆动,对我国沿海气候有很大的影响。1953年,黑潮暖流的平均位置比常年南移了大约170公里。1954年,我国江淮流域出现了百年未遇的大水;1958年,黑潮暖流的平均位置比常年北移了。1959年,长江流域旱灾严重,华北地区出现水灾。

为什么黑潮位置的变动,对我国东部地区有这样严重的影响呢?这是因为黑潮在自南向北流动的过程中,使南北海水温度产生了显著差别,也不断地把热量和水汽输送给大气,影响了海洋上空的大气。所以,1953年,黑潮位置南移,造成了位于较南纬度的江淮流域雨水偏多,出现水灾;1958年,黑潮北移,造成了1959年长江流域地区干旱。

最近,有人分析了东海黑潮区热量的吸收和释出情况,以及它与长江中下游降水的关系,认为在东海黑潮区,当冬季海洋给予大气热量增多时,第二年6月长江中下游降水就会减少;相反,当冬季海洋给大气的热量显著减少时,出现负值,第二年长江中下游降水就会增多。1967年,冬季海洋给予大气的热量为每天每平方厘米300卡,结果1968年6月,长江中下游出现旱灾。而1969年,冬季海洋给大气的热量显著减少,出现负值,1970年6月,长江中下游就多雨。

还有一股叫厄尔尼诺的暖流,平时在太平洋赤道海区活动,很少越过南纬3°。但有时,它会一反常态跑到更南的地方,甚至到秘鲁沿海的冷水性渔场里,使大量的冷水性鳀鱼热死。它的到来,还会使温度和水汽激增,产生大量降雨,出现气候反常。

海洋和冷热

每年盛夏时节,我国华东沿海地区常出现30℃以上的高温天气,但有的年份,盛夏天气则不那么炎热。这是什么原因呢?

原来,这与太平洋上的副热带高气压有关。如果受到太平洋副热带高压边缘控制,华东沿海就会出现高压天气;如果副热带高压退到海上去了,那么酷热的高温天气就消失了。

副热带高压在什么情况下会进,在什么情况下又会退呢?气象工作者研究后发现,这与海洋有关。当东太平洋热带水温高于常年时,副热带高压就会增强西伸,我国华东沿海就有可能出现高温天气;当东太平洋热带水温低于常年时,副热带高压就会减弱东退,华东沿海就不会出现高温天气。

海洋与天气存在密切关系,从海洋里,人们得到了许多天气演变的信息。随着科学研究的不断深入探索,必然会找出更多利用海洋预报天气的好方法。海洋正以一个特殊预报员的角色,登上气象预报的舞台。

(选自《知识窗》2017年第5期)

(1)文中画线句子使用了哪些说明方法?有什么作用?

(2)下面句中加下划线词语能否去掉?为什么?

广阔的赤道热带海洋里的暖流,是空气中热量和水汽的主要供应者。

(3)作者是按照什么顺序说明“海洋和冷热”的关系的?结合具体内容作简要回答。

答案解析部分

1.【答案】C

【解析】【分析】A正确;B正确;C翘应读 qiáo,故有误;D正确。

故答案为:C

【点评】本题考查汉字的正确读音。汉字里许多多音字,我们平时学习要注意积累,要有意识地进行整理。

2.【答案】C

【解析】【分析】A“苏醒”是人的动作,这里说大地,故是拟人修辞,正确;B将“鸟语花香草长莺飞”比作大自然的语言,形式上是暗喻,比喻的一种,正确;C“活的仪器”借喻大自然中的植物动物,故该项使用了比喻的修辞,故错误;D自问自答,设问,正确。

故答案为:C

【点评】

本题考查对常见修辞手法的辨析。常见的修辞手法有比喻、排比、拟人、比拟、反复、设问、反问、引用、对偶、对比、反语等,要对每一种修辞都能辨析,并恰当运用。

3.【答案】D

【解析】【分析】懂得:知道、了解、明白;知晓的意思是知道、明白;掌握:了解、控制;注意:留意、留神;句中用“注意”最准确,体现长期观察;“传语”这里用拟人修辞说明大自然在向人们传话;第3空是布谷鸟的唱歌人们明白是什么意思,故用“懂得”,最后一句话是对前面几句的概括:前面既有植物杏花桃花,又有动物布谷鸟,而“莺歌燕舞”主要是动物。

故答案为:D

【点评】本题考查学生对词语的辨析及运用能力。解答时,要准确理解这些词语,并掌握这些词语(短语)的搭配对象、使用范围等方面的特点,同时要把握语境的表达意思,准确理解这些词语的意思及用法,从而做出准确的选择。

4.【答案】B

【解析】【分析】A两句意思一致;B改句太过于绝对,跟原句比意思有变化;C原句是反问句,否定的反问表肯定,就是你知道的意思,与改句意思一致;D意思一致,强调重点不一样

故答案为:B

【点评】本题考查的是关于句式的变换。汉语的变换句式前提是意思不能改变,改变句式的目的在于强调某个部分的内容或与句段的句式保持前后一致。在写作中特别要注意。

5.【答案】D

【解析】【分析】逻辑顺序:即按照事物或事理的内部联系,人们认知事物的过程来安排说明顺序,认知事物或事理的过程则指由浅入深,由具体到抽象。根据课文内容就可知本课从现象分析原因,再指出研究意义。

故答案为:D

【点评】本道题考查对文章写作顺序的理解。逻辑顺序:即按照事物或事理的内部联系,人们认知事物的过程来安排说明顺序,认知事物或事理的过程则指由浅入深,由具体到抽象。

6.【答案】sù;hòu;yí;wěi;qiáo;shuāi;翩;谚;悬;逆;预;壤;融;销;莺

7.【答案】竺可桢;比喻;大自然中的种种物候现象

【解析】【分析】 本题考查学生识记文学常识的能力。识记文学常识关键在平时积累,文学常识正误的判断点是:作者名(字、号)、称谓、生活时代,作品名、体裁,书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。

故答案为:竺可桢;比喻;大自然中的种种物候现象

【点评】本题考查文学常识。解答此类题目,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、重要文体必须熟记。对作品中的重要内容应熟练掌握,针对作品中的人物、情节做出正确的评价。

8.【答案】物候现象;物候和物候学;物候研究对农业;主要到次要;逻辑;纬度差异;高下差异;古今差异

【解析】【分析】细读《大自然的语言》一文可知:本文题目“大自然的语言”,其实是“物候现象”的形象化的说法。课文首先从一年四季中自然现象的变化引出什么是 物候和物候学 ;然后举例子说明了 物候研究对农业的重要性;接着按照从 主要到次要 、从空间到时间的 逻辑顺序来安排,分别从 纬度差异 、经度差异、 高下差异 、 古今差异 四个方面进行了说明;最后阐释了研究物候学的意义。这是一篇经典的事理说明文。

故答案为:物候现象 物候和物候学 物候研究对农业 主要到次要 逻辑 纬度差异 高下差异 古今差异。

【点评】本题考查学生对课文内容填充的能力。考查的关键就是对课文内容的熟悉,从标题到文章的结构、采用的写作方法等等,逐一分析。解决的办法就是认真学习,做好课堂笔记。

9.【答案】(1)下定义

(2)举例子

(3)举例子、列数字、作比较

【解析】【分析】本题考查说明文的说明方法。解答时可从句子内容进行分析。

故答案为:⑴ 下定义 ⑵ 举例子 ⑶ 举例子、列数字、作比较

【点评】本题考查说明的方法。解答此类题目需要从寻找关键词入手,看是平实说明还是生动说明来判断说明的方法。

10.【答案】从“首先”“此外”“还可以”“也可以”几个方面用由主到次的逻辑顺序,说明了物候学的研究对于农业以及山区农业发展的重要意义。

【解析】【分析】 结合语境分析,这段话说明了研究物候学的意义,在说明的时候,作者用了表示主次关系到饿词语如:首先、此外、还可以、还可以,由此可知这段话使用的有主到次的逻辑顺序。

故答案为:从“首先”“此外”“还可以”“也可以”几个方面用由主到次的逻辑顺序,说明了物候学的研究对于农业以及山区农业发展的重要意义。

【点评】本题考查分析说明文说明顺序的能力。说明文的说明顺序有:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序。答题时要在梳理文章内容的基础上分析使用的说明顺序。

11.【答案】(1)“二十四节气”列入联合国非遗名录。

(2)立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑。

(3)清明;标志中两个简易的人形,一人执香跪拜,一人执帚扫墓,是慎终追远、敦亲睦族及行孝的具体表现,诠释了清明节祭祀祖先的意义。

【解析】【分析】(1)对新闻的内容进行概括,一般做法就是找出导语,按照“谁+怎么了”的套路按照要求进行压缩。所以可以压缩为“ “二十四节气”列入联合国非遗名录”。

(2)对于传统文化的理解需要记忆。“夏满芒夏暑相连”就是指二十四节气中的立夏、小满、芒种、夏至、小暑和大暑。

(3)对于标志的介绍和含义,回答时要条理清晰,尤其是画面内容介绍就是一篇小型说明文,可按照从右到左或者从左到右进行说明,最后再说明含义。

故答案为:⑴ “二十四节气”列入联合国非遗名录。

⑵ 立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑。

⑶ 清明;标志中两个简易的人形,一人执香跪拜,一人执帚扫墓,是慎终追远、敦亲睦族及行孝的具体表现,诠释了清明节祭祀祖先的意义。

【点评】⑴本题考查对新闻报道的概括能力,要求既简洁还要清晰。需注意要把新闻概括为一句完整的陈述句,而不是短语或者词语的累积。

⑵本题考查对传统文化的认知。考生应平时多读书、多思考、多记忆。

⑶本题考查对形象标志的介绍说明。在介绍时一定要按照合理的说明顺序,不可没有条理。

12.【答案】(1)举例子、作比较、列数字。这些方法能够具体而清晰地说明黑潮暖流位置变化对降水量的重大影响,使说明内容变得通俗易懂。

(2)不能。去掉后就变为空气中的热量和水汽全部由暖流供应,与事实不符。“主要”一词体现了说明文语言的准确性。

(3)逻辑顺序。先说结果,再说“炎热”与“不炎热”的原因,按由果到因的顺序解说。

【解析】【分析】⑴ 结合这段话的说明内容分析,这段话首先指出黑潮的位置不是一成不变的,它有明显的摆动,对我国沿海气候有很大的影响。接着举1953年和1958年黑潮的两次移动及对我国沿海气候造成的影响。而“黑潮暖流的平均位置比常年南移了大约170公里”又运用了列数字和作比较的说明方法。因此划线句使用了举例子、列数字、作比较的说明方法,这些方法能够具体而清晰地说明黑潮暖流位置变化对降水量的重大影响,使说明内容变得通俗易懂。

⑵ “主要”事物中关系最大,其决定作用的。是和次要相对来说的,广阔的赤道热带海洋里的暖流,是空气中热量和水汽的主要供应者。意思是广阔的赤道热带海洋里的暖流对空气中热量和水汽的供应起到决定性的作用,但是并不排除还有起次要作用的因素,如果去掉,就变为空气中的热量和水汽全部由暖流供应,与事实不符。“主要”一词体现了说明文语言的准确性。因此不能删去。

⑶ 结合文章内容分析,第一段话首先说明“每年盛夏时节,我国华东沿海地区常出现30℃以上的高温天气,但有的年份,盛夏天气则不那么炎热”的现象或结果,然后用“这是什么原因呢”引出下文对原因的解释说明。因此使用的是由现象到本质的逻辑顺序。

故答案为:⑴ 举例子、作比较、列数字。这些方法能够具体而清晰地说明黑潮暖流位置变化对降水量的重大影响,使说明内容变得通俗易懂。

⑵ 不能。去掉后就变为空气中的热量和水汽全部由暖流供应,与事实不符。“主要”一词体现了说明文语言的准确性。

⑶ 逻辑顺序。先说结果,再说“炎热”与“不炎热”的原因,按由果到因的顺序解说。

【点评】⑴本题考查对说明方法及其作的分析能力。说明文常用的说明方法有:举例子、列数字、作比较、打比方、分类别、下定义、作诠释、画图表、摹状貌、引用。做这样的题,要在平时掌握常用的说明方法及其特的基础上再结合文章有关内容判断所使用的说明方法,最后再结合语段内容分析其作用。

⑵本题考查的是说明文语言的特点。说明文语言的基本要求是:准确性、科学性、严密性。做这类题时先要表明态度,该词不能去掉,然后说出该词在这里表明什么意思,再说去掉以后意思变成怎样的,和文中或者现实不相符合,最后要说出该词的应用体现说明文语言的准确性、科学性、严密性。所以不能去掉。

⑶本题考查说明文的写作顺序。说明文的顺序有三种:时间、空间、逻辑,一般而言,与程序、历史沿袭有关的是时间顺序,与建筑等有关的是空间顺序,而事理说明文都是逻辑顺序。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读