河北省邢台市2023-2024学年部编版七年级上册期末考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 河北省邢台市2023-2024学年部编版七年级上册期末考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-30 15:11:54 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024学年第一学期期末质量监测

七年级历史试题

说明:1.本试卷共6页、满分100分。

2.请将所有答案填写在答题卡上,答在试卷上无效。

一、选择题。(本大题有25个小题,每小题2分,共50分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的)

1.生活在距今约70万-20万年间、已经学会使用天然火并保存火种,还学会使用打制石器的远古人类是( )

A.北京人 B.元谋人 C.山顶洞人 D.半坡人

2.“他们是我国古老传说中黄河流域的部落首领,有很多发明创造。他们两个部落结成联盟、经过发展、形成日后的华夏族。”材料中的“他们”是( )

A.炎帝和黄帝 B.尧和舜

C.夏启和商汤 D.老子和孔子

3.“夏传子,家天下。四百载、迁夏社。汤伐夏、国号商。六百载,至纣亡。周武王,始诛纣。八百载、最长久。”(出自《三字经》)从夏、商、周三代灭亡的共同原因中我们得到的主要启示是( )

A.防民之口.胜于防川 B.失民心者.失天下

C.轻徭薄赋,以德化民 D.严刑峻法.有利统治

4.以下博物馆的名称与我国古代一项政治制度相关。这项制度是( )

名称 齐文化博物馆 晋国博物馆 西周燕都遗址博物馆

省份 山东 山西 北京

A.禅让制 B.分封制 C.世袭制 D.皇帝制

5.文字对历史研究具有重要价值。1921年,胡适提出:“东周以前的历史是没有一字可以信的。”推翻胡适这一观点最有力的证据是( )

A.河南二里头遗址的发掘 B.良渚遗址出土精美玉器

C.殷墟遗址发现甲骨文字 D.天水放马滩出土的纸

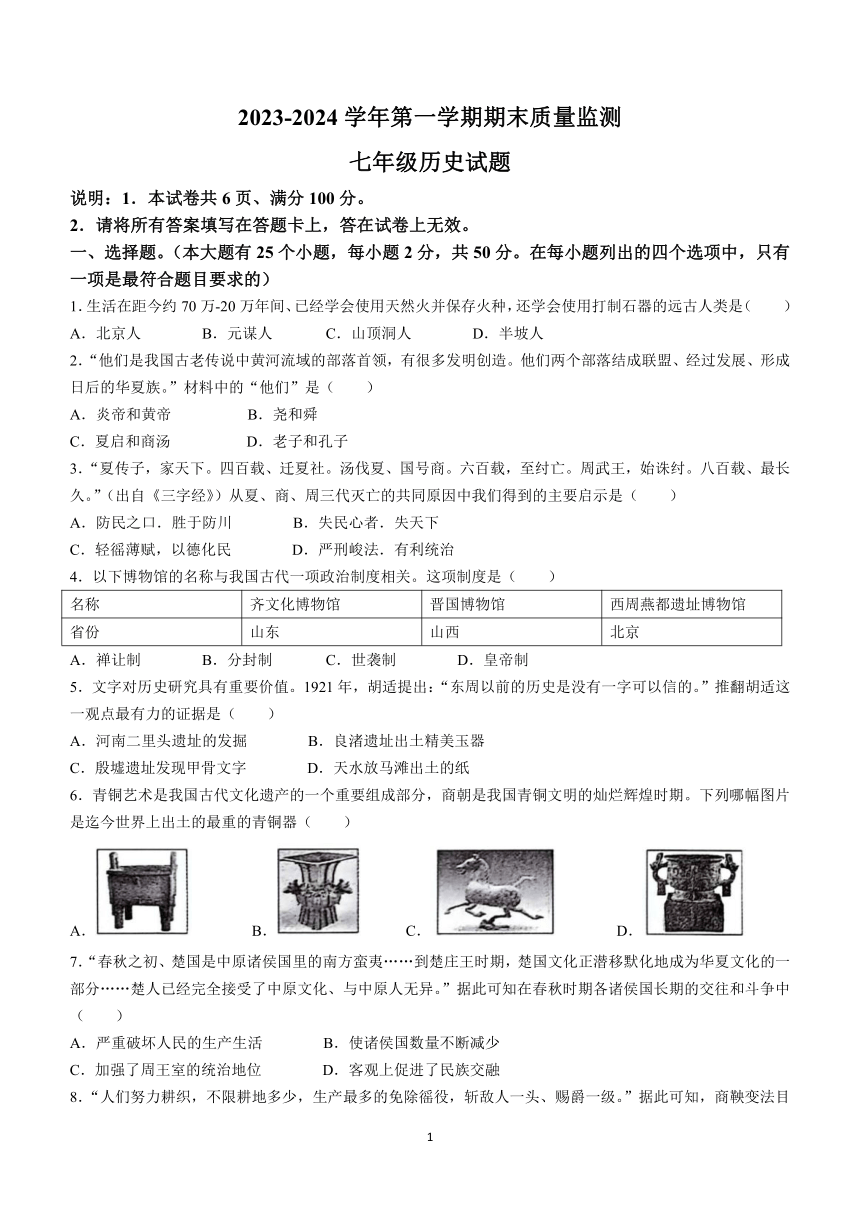

6.青铜艺术是我国古代文化遗产的一个重要组成部分,商朝是我国青铜文明的灿烂辉煌时期。下列哪幅图片是迄今世界上出土的最重的青铜器( )

A. B. C. D.

7.“春秋之初、楚国是中原诸侯国里的南方蛮夷……到楚庄王时期,楚国文化正潜移默化地成为华夏文化的一部分……楚人已经完全接受了中原文化、与中原人无异。”据此可知在春秋时期各诸侯国长期的交往和斗争中( )

A.严重破坏人民的生产生活 B.使诸侯国数量不断减少

C.加强了周王室的统治地位 D.客观上促进了民族交融

8.“人们努力耕织,不限耕地多少,生产最多的免除徭役,斩敌人一头、赐爵一级。”据此可知,商鞅变法目的在于实现( )

A.经济发展 B.灭掉周制 C.消灭蛮夷 D.富国强兵

9.他的教育方针是德才并重,道德教育和知识教育并重。最基本的教育内容是德育,即加强弟子们的品德修养。他以“仁”为最高目标,为了使弟子们准确地把握“仁”、理解“仁”,曾多次详尽地回答过弟子们提出的问题。“他”应是( )

A.孔子 B.墨子 C.孟子 D.庄子

10.德国哲学家尼采曾评论说:“老子思想的集大成——《道德经》,像一个永不枯竭的井泉,满载宝藏、放下汲桶,唾手可得。”以下主张中,出自该书的是( )

A.以德治国 B.兼爱非攻 C.无为而治 D.以法治国

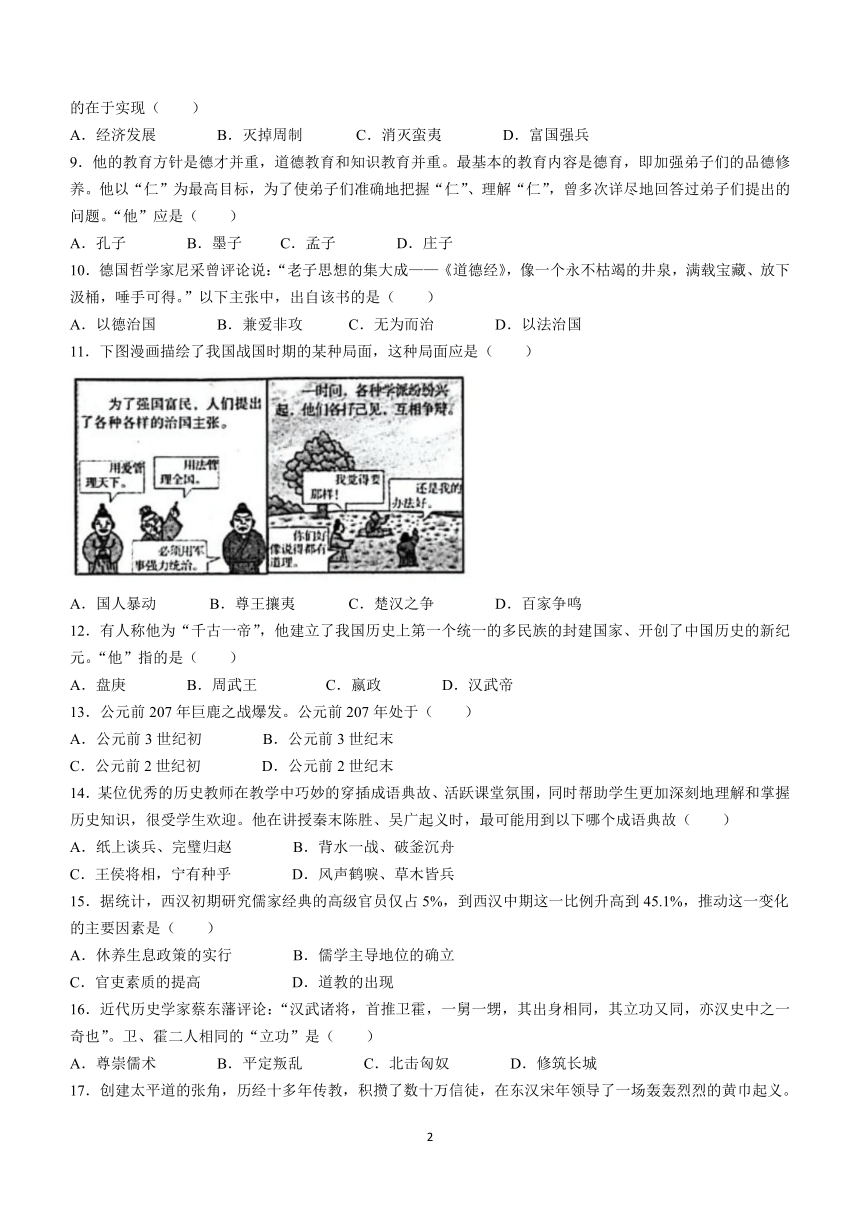

11.下图漫画描绘了我国战国时期的某种局面,这种局面应是( )

A.国人暴动 B.尊王攘夷 C.楚汉之争 D.百家争鸣

12.有人称他为“千古一帝”,他建立了我国历史上第一个统一的多民族的封建国家、开创了中国历史的新纪元。“他”指的是( )

A.盘庚 B.周武王 C.嬴政 D.汉武帝

13.公元前207年巨鹿之战爆发。公元前207年处于( )

A.公元前3世纪初 B.公元前3世纪末

C.公元前2世纪初 D.公元前2世纪末

14.某位优秀的历史教师在教学中巧妙的穿插成语典故、活跃课堂氛围,同时帮助学生更加深刻地理解和掌握历史知识,很受学生欢迎。他在讲授秦末陈胜、吴广起义时,最可能用到以下哪个成语典故( )

A.纸上谈兵、完璧归赵 B.背水一战、破釜沉舟

C.王侯将相,宁有种乎 D.风声鹤唳、草木皆兵

15.据统计,西汉初期研究儒家经典的高级官员仅占5%,到西汉中期这一比例升高到45.1%,推动这一变化的主要因素是( )

A.休养生息政策的实行 B.儒学主导地位的确立

C.官吏素质的提高 D.道教的出现

16.近代历史学家蔡东藩评论:“汉武诸将,首推卫霍,一舅一甥,其出身相同,其立功又同,亦汉史中之一奇也”。卫、霍二人相同的“立功”是( )

A.尊崇儒术 B.平定叛乱 C.北击匈奴 D.修筑长城

17.创建太平道的张角,历经十多年传教,积攒了数十万信徒,在东汉宋年领导了一场轰轰烈烈的黄巾起义。以下关于该起义的说法,正确的是( )

A.是中国历史上第一次农民大起义 B.是一场有组织有准备的农民起义

C.建立了“张楚”政权 D.推翻了东汉统治

18.丝绸之路开通后,汉朝的樱桃、杏子等传到西域;西域的核桃,葡萄、石榴、良种马等传人中原,这主要说明丝绸之路的开通( )

A.丰富了粮食作物的种类 B.促进了各地区人口流动

C.推动了地区间物种交流 D.扩大了汉朝的统治范围

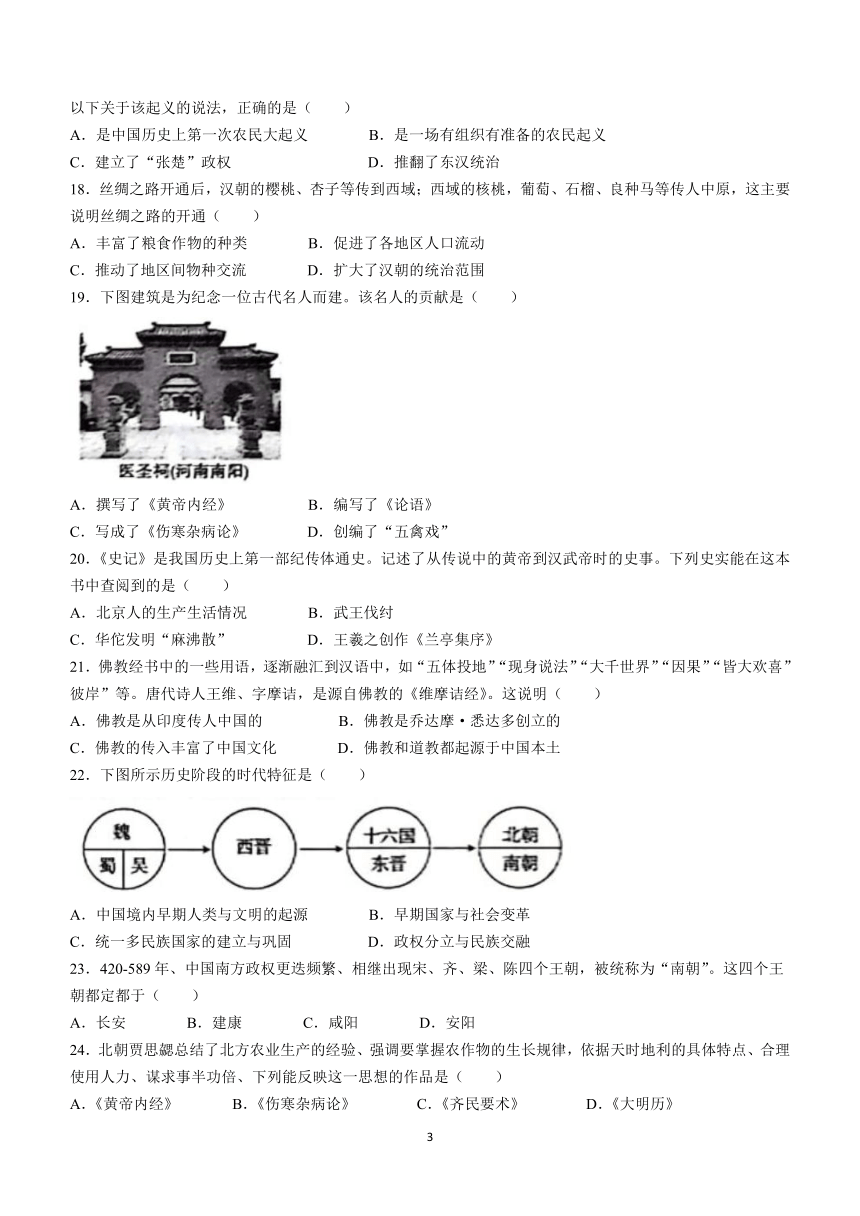

19.下图建筑是为纪念一位古代名人而建。该名人的贡献是( )

A.撰写了《黄帝内经》 B.编写了《论语》

C.写成了《伤寒杂病论》 D.创编了“五禽戏”

20.《史记》是我国历史上第一部纪传体通史。记述了从传说中的黄帝到汉武帝时的史事。下列史实能在这本书中查阅到的是( )

A.北京人的生产生活情况 B.武王伐纣

C.华佗发明“麻沸散” D.王羲之创作《兰亭集序》

21.佛教经书中的一些用语,逐渐融汇到汉语中,如“五体投地”“现身说法”“大千世界”“因果”“皆大欢喜”彼岸”等。唐代诗人王维、字摩诘,是源自佛教的《维摩诘经》。这说明( )

A.佛教是从印度传人中国的 B.佛教是乔达摩·悉达多创立的

C.佛教的传入丰富了中国文化 D.佛教和道教都起源于中国本土

22.下图所示历史阶段的时代特征是( )

A.中国境内早期人类与文明的起源 B.早期国家与社会变革

C.统一多民族国家的建立与巩固 D.政权分立与民族交融

23.420-589年、中国南方政权更迭频繁、相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝,被统称为“南朝”。这四个王朝都定都于( )

A.长安 B.建康 C.咸阳 D.安阳

24.北朝贾思勰总结了北方农业生产的经验、强调要掌握农作物的生长规律,依据天时地利的具体特点、合理使用人力、谋求事半功倍、下列能反映这一思想的作品是( )

A.《黄帝内经》 B.《伤寒杂病论》 C.《齐民要术》 D.《大明历》

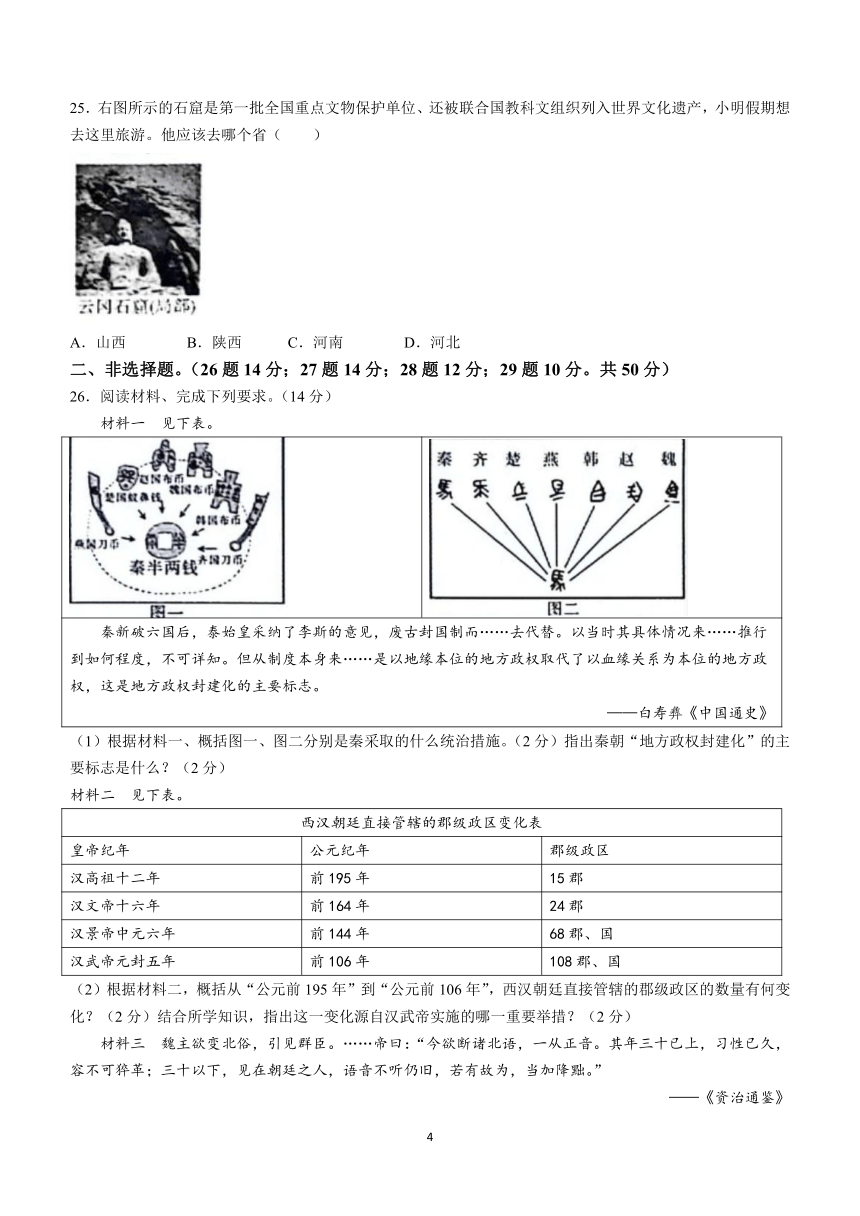

25.右图所示的石窟是第一批全国重点文物保护单位、还被联合国教科文组织列入世界文化遗产,小明假期想去这里旅游。他应该去哪个省( )

A.山西 B.陕西 C.河南 D.河北

二、非选择题。(26题14分;27题14分;28题12分;29题10分。共50分)

26.阅读材料、完成下列要求。(14分)

材料一 见下表。

秦新破六国后,泰始皇采纳了李斯的意见,废古封国制而……去代替。以当时其具体情况来……推行到如何程度,不可详知。但从制度本身来……是以地缘本位的地方政权取代了以血缘关系为本位的地方政权,这是地方政权封建化的主要标志。——白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一、概括图一、图二分别是秦采取的什么统治措施。(2分)指出秦朝“地方政权封建化”的主要标志是什么?(2分)

材料二 见下表。

西汉朝廷直接管辖的郡级政区变化表

皇帝纪年 公元纪年 郡级政区

汉高祖十二年 前195年 15郡

汉文帝十六年 前164年 24郡

汉景帝中元六年 前144年 68郡、国

汉武帝元封五年 前106年 108郡、国

(2)根据材料二,概括从“公元前195年”到“公元前106年”,西汉朝廷直接管辖的郡级政区的数量有何变化?(2分)结合所学知识,指出这一变化源自汉武帝实施的哪一重要举措?(2分)

材料三 魏主欲变北俗,引见群臣。……帝曰:“今欲断诸北语,一从正音。其年三十已上,习性已久,容不可猝革;三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。”

——《资治通鉴》

(3)材料三反映的是北魏孝文帝的哪一项改革措施?(2分)这次改革的重要意义是什么?(2分)

(4)综合上述材料和问题,概括上述统治者采取这些措施的根本目的。(2分)

27.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 他出身农家,陈胜起义后,他集合三千子弟在沛县响应,自称沛公,后被项羽封为汉王,他能够知人善任,充分发挥部下的才能,最终迫使项羽兵败自刎,然后统一天下。

汉朝初年,一些皇帝重视“以德化民”,当时社会比较安定,使百姓富裕起来。到景帝后期时。国家的粮仓丰满起来了,府库里的大量铜钱多年不用,以至于穿钱的绳子烂了,散钱多得无法计其了。随着生产日渐得到恢复并且迅速发展,出现了多年未有的稳定富裕的景象。汉朝的物质基础亦大大增强,是中华文明迈入帝国时代后的第一个盛世。

——摘编自《中国古代史》

(1)结合所学知识,指出材料一中的“他”的名字。(2分)材料一中的“盛世”指的是汉初哪一统治局面?(2分)

材料二 他是中国古代军事家、政治家。王莽末年、农民起义爆发,他抱着恢复刘姓统治的目的也开始起兵。公元25年6月,他正式称帝,重建汉政权,定都□□,史称东汉。

——摘编自《历代帝王传》

(2)结合所学知识,指出“他”的名字和“□□”处的都城名称。(4分)该都城也是历史名城,多个朝代曾在此定都,请再举出一例在此定都的朝代。(2分)

材料三 他是涿郡涿县(今河北省)人,西汉中山靖王刘胜之后,三国时期蜀汉开国皇帝。他曾前往隆中拜访诸葛亮,在三顾茅庐之后,诸葛亮向他献上了《隆中对》,后来他派诸葛亮联络孙权共谋抗曹之计。孙权听从将军周瑜和诸葛亮的意见,决定与之联合迎战曹军。最终联军大败曹军,曹操带着败兵北撤。这次战役对于当时整个局势有关键性的影响,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

——摘编自《中国古代史》

(3)结合所学知识,指出“他”的名字。指出这场“战役”的名称。(4分)

28.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 七八千年前,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展,耒、耜的出现和普遍使用、粮食的储备,使人们的精神生活得到多方面的发展……内部大小血缘集体之间,以及个人之间关系平等和睦。

——《简明中国历史读本》

(1)根据材料一,列举农业“有了很大发展”的表现。(2分)结合所学知识、举出一例距今约六七千年的原始居民和其所种植的主要粮食作物。(2分)

材料二 见下图。

(2)材料二所示事物最早出现于何时?(2分)

材料三 公元前256年,秦国郡守李冰经过精心设计……在岷江上建造了大型水利工程——□□□。工程由渠首和灌溉网两大系统构成。渠首工程分为鱼嘴、宝瓶口和飞沙堰三个主体工程。鱼嘴是在江心修筑的分水堤坝,将岷江分成内江和外江。内江用于灌溉、外江用于分洪。宝瓶口能引水流入网状的渠道,灌溉农田。

——《中国历史》

(3)结合所学知识、指出材料三“□□□”处水利工程的名称。(2分)

材料四 当时的江南地区。不像北方那样战乱不休,社会比较安定。在南下移民和当地民众共同努力下,大量荒地被开垦出来,耕地面积不断增加,并兴修了很多水利工程,农业生产技术也有了很大的改进,包括推广和改进犁耕,实行精耕细作,以及推广选种、育种、田间管理和施用粪肥等比较先进的生产技术。

——《中国历史》

(4)根据材料四,概括促进江南地区农业发展的有利因素。<2分)

(5)综合上述材料和问题,请提炼出一个学习主题。(2分)

29.阅读材料,完成下列要求。(10分)

某中学七年级一班开展了一次以提升历史核心素养的主题研学活动。请你和大家一起完成以下学习任务。

材料一

[名片呈现——提升时空观念]

(1)根据材料一并结合所学知识,概括这两场战役的共同特点。(2分)

材料二

[识别史料——进行历史解释]

张骞,是汉中人,建元年中当上了郎官。张骞以郎官的身份应召、出使大月氏。与堂邑甘父一起从陇西出关。……匈奴扣留了张骞十多年,张骞始终保留着汉朝的符节,不肯投降。……当初张骞出行时有一百余多人,同去十三年、只有二人能够回还。从此以后汉朝西北方向的国家开始跟汉朝互通往来(互通使者)。

——翻译自《汉书·张骞传》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出张骞第一次出使西域的使命是什么?(2分)从中能看出张骞具有哪一优秀精神品质?(2分)写出西汉朝廷后来设置了哪一机构来管理西域?(2分)

材料三

[行万里路——追寻历史足迹]

古代科技一 古代科技二

(3)考察历史遗迹或遗址是历史学习的重要方法之一,请从上述历史遗址中任选一处,简要说明这位历史名人的贡献。(2分)

2023-2024学年第一学期期末质量监测

七年级历史参考答案

一、选择题。(每个2分,共50分)

1-5(AABBC) 6-10(ADDAC) 11-15(DCBCB) 16-20(CBCCB)

21-25(CDBCA)

二、非选择题(共50分。26题14分;27题14分;28题12分;29题10分)

26.(14分)

(1)图一:统一货币;图二:统一文字。(2分)标志:实行郡县制。(2分)

(2)变化:西汉朝廷直接管辖的郡级政区大大增加。(2分)实施“推恩令”。(2分)

(3)措施:规定官员在朝廷里必须使用汉语,禁用鲜卑语(学说汉语)。(2分)

影响:促进了民族交融,也增强了北魏的实力。(2分)

(4)巩固统治。(2分)(评分说明:意思相近即可,共2分)

27.(14分)

(1)刘邦。(2分)文景之治。(2分)

(2)刘秀。(2分)洛阳。(2分)

东周、魏(曹魏)、西晋、北魏。(2分)(评分说明:答出一个即可,共2分)

(3)刘备。(2分)赤壁之战。(2分)

28.(12分)

(1)表现:耒、耜等工具的出现和普遍使用;粮食的储备。(2分)河姆渡人:水稻。

半坡居民:粟。(2分)(评分说明:答出一个即可,共2分)

(2)春秋后期。(2分)

(3)都江堰。(2分)

(4)江南社会比较安定;南北方人民的共同努力;农业生产技术的改进;兴修了很多水利工程。(2分)(评分说明:答出其中2点且意思相近即可,每点1分,共2分)

(5)中国古代农业的发展。(2分)(评分说明:意思相近即可,共2分)

29.(10分)

(1)以少胜多(以弱胜强)。(2分)(评分说明:且意思相近即可,共2分)

(2)使命:联合大月氏夹击匈奴。(2分)品质:不辱使命(尚气节、重信守,富有爱国精神)。(2分)(评分说明:意思相近即可,共2分)机构:西域都护。(2分)

(3)祖冲之:把圆周率精确到小数点后第七位数字,领先世界近千年。

扁鹊:总结出中医“四诊法”,一直被中医所沿用。

(评分说明:任选其一回答且意思相近即可,如答出祖冲之的其他成就也可给分,共2分,如果学生都做,则按第一个评分)

七年级历史试题

说明:1.本试卷共6页、满分100分。

2.请将所有答案填写在答题卡上,答在试卷上无效。

一、选择题。(本大题有25个小题,每小题2分,共50分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的)

1.生活在距今约70万-20万年间、已经学会使用天然火并保存火种,还学会使用打制石器的远古人类是( )

A.北京人 B.元谋人 C.山顶洞人 D.半坡人

2.“他们是我国古老传说中黄河流域的部落首领,有很多发明创造。他们两个部落结成联盟、经过发展、形成日后的华夏族。”材料中的“他们”是( )

A.炎帝和黄帝 B.尧和舜

C.夏启和商汤 D.老子和孔子

3.“夏传子,家天下。四百载、迁夏社。汤伐夏、国号商。六百载,至纣亡。周武王,始诛纣。八百载、最长久。”(出自《三字经》)从夏、商、周三代灭亡的共同原因中我们得到的主要启示是( )

A.防民之口.胜于防川 B.失民心者.失天下

C.轻徭薄赋,以德化民 D.严刑峻法.有利统治

4.以下博物馆的名称与我国古代一项政治制度相关。这项制度是( )

名称 齐文化博物馆 晋国博物馆 西周燕都遗址博物馆

省份 山东 山西 北京

A.禅让制 B.分封制 C.世袭制 D.皇帝制

5.文字对历史研究具有重要价值。1921年,胡适提出:“东周以前的历史是没有一字可以信的。”推翻胡适这一观点最有力的证据是( )

A.河南二里头遗址的发掘 B.良渚遗址出土精美玉器

C.殷墟遗址发现甲骨文字 D.天水放马滩出土的纸

6.青铜艺术是我国古代文化遗产的一个重要组成部分,商朝是我国青铜文明的灿烂辉煌时期。下列哪幅图片是迄今世界上出土的最重的青铜器( )

A. B. C. D.

7.“春秋之初、楚国是中原诸侯国里的南方蛮夷……到楚庄王时期,楚国文化正潜移默化地成为华夏文化的一部分……楚人已经完全接受了中原文化、与中原人无异。”据此可知在春秋时期各诸侯国长期的交往和斗争中( )

A.严重破坏人民的生产生活 B.使诸侯国数量不断减少

C.加强了周王室的统治地位 D.客观上促进了民族交融

8.“人们努力耕织,不限耕地多少,生产最多的免除徭役,斩敌人一头、赐爵一级。”据此可知,商鞅变法目的在于实现( )

A.经济发展 B.灭掉周制 C.消灭蛮夷 D.富国强兵

9.他的教育方针是德才并重,道德教育和知识教育并重。最基本的教育内容是德育,即加强弟子们的品德修养。他以“仁”为最高目标,为了使弟子们准确地把握“仁”、理解“仁”,曾多次详尽地回答过弟子们提出的问题。“他”应是( )

A.孔子 B.墨子 C.孟子 D.庄子

10.德国哲学家尼采曾评论说:“老子思想的集大成——《道德经》,像一个永不枯竭的井泉,满载宝藏、放下汲桶,唾手可得。”以下主张中,出自该书的是( )

A.以德治国 B.兼爱非攻 C.无为而治 D.以法治国

11.下图漫画描绘了我国战国时期的某种局面,这种局面应是( )

A.国人暴动 B.尊王攘夷 C.楚汉之争 D.百家争鸣

12.有人称他为“千古一帝”,他建立了我国历史上第一个统一的多民族的封建国家、开创了中国历史的新纪元。“他”指的是( )

A.盘庚 B.周武王 C.嬴政 D.汉武帝

13.公元前207年巨鹿之战爆发。公元前207年处于( )

A.公元前3世纪初 B.公元前3世纪末

C.公元前2世纪初 D.公元前2世纪末

14.某位优秀的历史教师在教学中巧妙的穿插成语典故、活跃课堂氛围,同时帮助学生更加深刻地理解和掌握历史知识,很受学生欢迎。他在讲授秦末陈胜、吴广起义时,最可能用到以下哪个成语典故( )

A.纸上谈兵、完璧归赵 B.背水一战、破釜沉舟

C.王侯将相,宁有种乎 D.风声鹤唳、草木皆兵

15.据统计,西汉初期研究儒家经典的高级官员仅占5%,到西汉中期这一比例升高到45.1%,推动这一变化的主要因素是( )

A.休养生息政策的实行 B.儒学主导地位的确立

C.官吏素质的提高 D.道教的出现

16.近代历史学家蔡东藩评论:“汉武诸将,首推卫霍,一舅一甥,其出身相同,其立功又同,亦汉史中之一奇也”。卫、霍二人相同的“立功”是( )

A.尊崇儒术 B.平定叛乱 C.北击匈奴 D.修筑长城

17.创建太平道的张角,历经十多年传教,积攒了数十万信徒,在东汉宋年领导了一场轰轰烈烈的黄巾起义。以下关于该起义的说法,正确的是( )

A.是中国历史上第一次农民大起义 B.是一场有组织有准备的农民起义

C.建立了“张楚”政权 D.推翻了东汉统治

18.丝绸之路开通后,汉朝的樱桃、杏子等传到西域;西域的核桃,葡萄、石榴、良种马等传人中原,这主要说明丝绸之路的开通( )

A.丰富了粮食作物的种类 B.促进了各地区人口流动

C.推动了地区间物种交流 D.扩大了汉朝的统治范围

19.下图建筑是为纪念一位古代名人而建。该名人的贡献是( )

A.撰写了《黄帝内经》 B.编写了《论语》

C.写成了《伤寒杂病论》 D.创编了“五禽戏”

20.《史记》是我国历史上第一部纪传体通史。记述了从传说中的黄帝到汉武帝时的史事。下列史实能在这本书中查阅到的是( )

A.北京人的生产生活情况 B.武王伐纣

C.华佗发明“麻沸散” D.王羲之创作《兰亭集序》

21.佛教经书中的一些用语,逐渐融汇到汉语中,如“五体投地”“现身说法”“大千世界”“因果”“皆大欢喜”彼岸”等。唐代诗人王维、字摩诘,是源自佛教的《维摩诘经》。这说明( )

A.佛教是从印度传人中国的 B.佛教是乔达摩·悉达多创立的

C.佛教的传入丰富了中国文化 D.佛教和道教都起源于中国本土

22.下图所示历史阶段的时代特征是( )

A.中国境内早期人类与文明的起源 B.早期国家与社会变革

C.统一多民族国家的建立与巩固 D.政权分立与民族交融

23.420-589年、中国南方政权更迭频繁、相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝,被统称为“南朝”。这四个王朝都定都于( )

A.长安 B.建康 C.咸阳 D.安阳

24.北朝贾思勰总结了北方农业生产的经验、强调要掌握农作物的生长规律,依据天时地利的具体特点、合理使用人力、谋求事半功倍、下列能反映这一思想的作品是( )

A.《黄帝内经》 B.《伤寒杂病论》 C.《齐民要术》 D.《大明历》

25.右图所示的石窟是第一批全国重点文物保护单位、还被联合国教科文组织列入世界文化遗产,小明假期想去这里旅游。他应该去哪个省( )

A.山西 B.陕西 C.河南 D.河北

二、非选择题。(26题14分;27题14分;28题12分;29题10分。共50分)

26.阅读材料、完成下列要求。(14分)

材料一 见下表。

秦新破六国后,泰始皇采纳了李斯的意见,废古封国制而……去代替。以当时其具体情况来……推行到如何程度,不可详知。但从制度本身来……是以地缘本位的地方政权取代了以血缘关系为本位的地方政权,这是地方政权封建化的主要标志。——白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一、概括图一、图二分别是秦采取的什么统治措施。(2分)指出秦朝“地方政权封建化”的主要标志是什么?(2分)

材料二 见下表。

西汉朝廷直接管辖的郡级政区变化表

皇帝纪年 公元纪年 郡级政区

汉高祖十二年 前195年 15郡

汉文帝十六年 前164年 24郡

汉景帝中元六年 前144年 68郡、国

汉武帝元封五年 前106年 108郡、国

(2)根据材料二,概括从“公元前195年”到“公元前106年”,西汉朝廷直接管辖的郡级政区的数量有何变化?(2分)结合所学知识,指出这一变化源自汉武帝实施的哪一重要举措?(2分)

材料三 魏主欲变北俗,引见群臣。……帝曰:“今欲断诸北语,一从正音。其年三十已上,习性已久,容不可猝革;三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。”

——《资治通鉴》

(3)材料三反映的是北魏孝文帝的哪一项改革措施?(2分)这次改革的重要意义是什么?(2分)

(4)综合上述材料和问题,概括上述统治者采取这些措施的根本目的。(2分)

27.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 他出身农家,陈胜起义后,他集合三千子弟在沛县响应,自称沛公,后被项羽封为汉王,他能够知人善任,充分发挥部下的才能,最终迫使项羽兵败自刎,然后统一天下。

汉朝初年,一些皇帝重视“以德化民”,当时社会比较安定,使百姓富裕起来。到景帝后期时。国家的粮仓丰满起来了,府库里的大量铜钱多年不用,以至于穿钱的绳子烂了,散钱多得无法计其了。随着生产日渐得到恢复并且迅速发展,出现了多年未有的稳定富裕的景象。汉朝的物质基础亦大大增强,是中华文明迈入帝国时代后的第一个盛世。

——摘编自《中国古代史》

(1)结合所学知识,指出材料一中的“他”的名字。(2分)材料一中的“盛世”指的是汉初哪一统治局面?(2分)

材料二 他是中国古代军事家、政治家。王莽末年、农民起义爆发,他抱着恢复刘姓统治的目的也开始起兵。公元25年6月,他正式称帝,重建汉政权,定都□□,史称东汉。

——摘编自《历代帝王传》

(2)结合所学知识,指出“他”的名字和“□□”处的都城名称。(4分)该都城也是历史名城,多个朝代曾在此定都,请再举出一例在此定都的朝代。(2分)

材料三 他是涿郡涿县(今河北省)人,西汉中山靖王刘胜之后,三国时期蜀汉开国皇帝。他曾前往隆中拜访诸葛亮,在三顾茅庐之后,诸葛亮向他献上了《隆中对》,后来他派诸葛亮联络孙权共谋抗曹之计。孙权听从将军周瑜和诸葛亮的意见,决定与之联合迎战曹军。最终联军大败曹军,曹操带着败兵北撤。这次战役对于当时整个局势有关键性的影响,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

——摘编自《中国古代史》

(3)结合所学知识,指出“他”的名字。指出这场“战役”的名称。(4分)

28.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 七八千年前,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展,耒、耜的出现和普遍使用、粮食的储备,使人们的精神生活得到多方面的发展……内部大小血缘集体之间,以及个人之间关系平等和睦。

——《简明中国历史读本》

(1)根据材料一,列举农业“有了很大发展”的表现。(2分)结合所学知识、举出一例距今约六七千年的原始居民和其所种植的主要粮食作物。(2分)

材料二 见下图。

(2)材料二所示事物最早出现于何时?(2分)

材料三 公元前256年,秦国郡守李冰经过精心设计……在岷江上建造了大型水利工程——□□□。工程由渠首和灌溉网两大系统构成。渠首工程分为鱼嘴、宝瓶口和飞沙堰三个主体工程。鱼嘴是在江心修筑的分水堤坝,将岷江分成内江和外江。内江用于灌溉、外江用于分洪。宝瓶口能引水流入网状的渠道,灌溉农田。

——《中国历史》

(3)结合所学知识、指出材料三“□□□”处水利工程的名称。(2分)

材料四 当时的江南地区。不像北方那样战乱不休,社会比较安定。在南下移民和当地民众共同努力下,大量荒地被开垦出来,耕地面积不断增加,并兴修了很多水利工程,农业生产技术也有了很大的改进,包括推广和改进犁耕,实行精耕细作,以及推广选种、育种、田间管理和施用粪肥等比较先进的生产技术。

——《中国历史》

(4)根据材料四,概括促进江南地区农业发展的有利因素。<2分)

(5)综合上述材料和问题,请提炼出一个学习主题。(2分)

29.阅读材料,完成下列要求。(10分)

某中学七年级一班开展了一次以提升历史核心素养的主题研学活动。请你和大家一起完成以下学习任务。

材料一

[名片呈现——提升时空观念]

(1)根据材料一并结合所学知识,概括这两场战役的共同特点。(2分)

材料二

[识别史料——进行历史解释]

张骞,是汉中人,建元年中当上了郎官。张骞以郎官的身份应召、出使大月氏。与堂邑甘父一起从陇西出关。……匈奴扣留了张骞十多年,张骞始终保留着汉朝的符节,不肯投降。……当初张骞出行时有一百余多人,同去十三年、只有二人能够回还。从此以后汉朝西北方向的国家开始跟汉朝互通往来(互通使者)。

——翻译自《汉书·张骞传》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出张骞第一次出使西域的使命是什么?(2分)从中能看出张骞具有哪一优秀精神品质?(2分)写出西汉朝廷后来设置了哪一机构来管理西域?(2分)

材料三

[行万里路——追寻历史足迹]

古代科技一 古代科技二

(3)考察历史遗迹或遗址是历史学习的重要方法之一,请从上述历史遗址中任选一处,简要说明这位历史名人的贡献。(2分)

2023-2024学年第一学期期末质量监测

七年级历史参考答案

一、选择题。(每个2分,共50分)

1-5(AABBC) 6-10(ADDAC) 11-15(DCBCB) 16-20(CBCCB)

21-25(CDBCA)

二、非选择题(共50分。26题14分;27题14分;28题12分;29题10分)

26.(14分)

(1)图一:统一货币;图二:统一文字。(2分)标志:实行郡县制。(2分)

(2)变化:西汉朝廷直接管辖的郡级政区大大增加。(2分)实施“推恩令”。(2分)

(3)措施:规定官员在朝廷里必须使用汉语,禁用鲜卑语(学说汉语)。(2分)

影响:促进了民族交融,也增强了北魏的实力。(2分)

(4)巩固统治。(2分)(评分说明:意思相近即可,共2分)

27.(14分)

(1)刘邦。(2分)文景之治。(2分)

(2)刘秀。(2分)洛阳。(2分)

东周、魏(曹魏)、西晋、北魏。(2分)(评分说明:答出一个即可,共2分)

(3)刘备。(2分)赤壁之战。(2分)

28.(12分)

(1)表现:耒、耜等工具的出现和普遍使用;粮食的储备。(2分)河姆渡人:水稻。

半坡居民:粟。(2分)(评分说明:答出一个即可,共2分)

(2)春秋后期。(2分)

(3)都江堰。(2分)

(4)江南社会比较安定;南北方人民的共同努力;农业生产技术的改进;兴修了很多水利工程。(2分)(评分说明:答出其中2点且意思相近即可,每点1分,共2分)

(5)中国古代农业的发展。(2分)(评分说明:意思相近即可,共2分)

29.(10分)

(1)以少胜多(以弱胜强)。(2分)(评分说明:且意思相近即可,共2分)

(2)使命:联合大月氏夹击匈奴。(2分)品质:不辱使命(尚气节、重信守,富有爱国精神)。(2分)(评分说明:意思相近即可,共2分)机构:西域都护。(2分)

(3)祖冲之:把圆周率精确到小数点后第七位数字,领先世界近千年。

扁鹊:总结出中医“四诊法”,一直被中医所沿用。

(评分说明:任选其一回答且意思相近即可,如答出祖冲之的其他成就也可给分,共2分,如果学生都做,则按第一个评分)

同课章节目录