湖北省荆州市重点中学2023-2024学年高一上学期期末考试语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖北省荆州市重点中学2023-2024学年高一上学期期末考试语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 37.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-01-30 17:26:39 | ||

图片预览

文档简介

荆州市重点中学2023-2024学年高一上学期期末考试

语文试题

(全卷满分150分 考试用时150分钟)

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

宋祁《玉楼春》有句名句:“红杏枝头春意闹。”李渔《笠翁余集》卷八《窥词管见》第七则别抒己见,加以嘲笑:“此语殊难著解。争斗有声之谓‘闹’;桃李“争春’则有之,红杏‘闹春’,余实未之见也。‘闹’字可用,则‘吵’字、‘斗’字、‘打’字皆可用矣!”苏轼少作《夜行观星》有一句“小星闹若沸”,纪昀《评点苏诗》卷二在句旁抹一道墨杠子,加批:“似流星。”这表示他不懂苏轼那句,以为它像司空图所写:“亦犹小星将坠,则芒焰

骤作,且有声曳其后。”宋人诗文里常把“闹”字用来形容无“声”的景色,不必少见多怪。宋祁的词句和苏轼的诗句都是“通感”或“感觉挪移”的例子。

在日常经验里,视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉往往可以彼此打通或交通,眼、耳、舌、鼻、身各个官能的领域可以不分界限。颜色似乎会有温度,声音似乎会有形象,冷暖似乎会有重量,气味似乎会有锋芒。诸如此类在普通语言里经常出现。譬如我们说“光亮”也说“响亮”,把形容光辉的“亮”字转移到声响上去,正像拉丁语以及现代西语常说的“黑暗的嗓音”“皎白的嗓音”,就仿佛视觉和听觉在这一点上有“通.财.之.谊.”。培根的想象力比较丰富,他说:音乐的声调摇曳和光芒在水面荡漾完全相同,“那不仅是比方,而且是大自然在不同事物上所印下的相同的脚迹”。这算得哲学家对通感的巧妙解释。

(摘编自钱锺书《通感》)

材料二:

阅读《荷塘月色》,我们感受到诗情画意。朱自清先生以诗人的心去感受荷塘月色,不但游目骋怀地观察,而且先辨淄渑地品味,从而细致地描绘了令人“惊异”的“无边的荷香月色”。

作者所写的月色是荷塘里的月色,所写的荷塘是月光下的荷塘,层次里复有层次,使整个画面有立体感、渗透感;其中动静、虚实、浓淡、疏密,是画意的设置,也是诗情的安排。这样的描写,离不开作者娴熟而有个性的艺术技巧。有鲜明的比喻,有明显的对比,有强烈的衬托,有生动的拟人。但更令人赞赏的是,由于作者对描写对象有极其深刻的体会,因此突破一般经验而产生一种奇特而新颖的手法,即古典诗歌中常有的“通感”,这种出神入化的艺术处理手段,在现代散文创作中是不多见的。

描写的细,来自作家对客观物象观察的细,体味的细。仅以对蝉声这一细节的描写就足以说明问题。由于有些读者提出异议,以为月夜不应有蝉鸣,因此他请教了好些人,最后还是亲自体察,“又有两回亲听到月夜的蝉声”,才打消了本想修改的念头,因此他深深地体会到“观察之难”,以为不能“由常有的经验作概括的推论”(《关于“月下蝉声”》)。整篇《荷塘月色》均体现了作者这种缜密审察的创作精神,他不但对荷塘作整体的揣摩,而且作局部的审视,时而以荷塘为主景,月色为背景,时而以月色为主景,荷塘为背景,时而摹写花叶,时而描绘岸柳,时而淡勾云彩,时而轻描树影,层层铺陈,步步开拓,细腻地展现了荷塘月色令人“惊异”之美。朱自清还认为“花和光固然有诗,花和光以外还有诗”“山水田园固然有诗……仅一些颜色,一些声音,一些味觉,一些触觉,也都可以有诗”(《诗与感觉》)。艺术家的任务就是要以敏锐的感觉去发现这些“诗”。从《荷塘月色》里不难发现,作者正是这样努力去发掘蕴含在大自然里的这些“诗”,运用各种艺术手法极力摹写了月夜荷塘的声、光、色、味,从而创造了使人沉醉的意境。

除了描写技巧有独到之处外,语言也有突出的特色。朱自清语言的最大特点是自然新颖,如他自己所主张的,“新而不失自然”。他常常成功地以“不欧化的口语”来绘神状态、表情达意。优美的艺术境界是要通过高质量的语言来实现的,所以凡杰出作家无不重视语言的锻炼。《荷塘月色》的语言艺术确是达到了如作者所追求的“顺口”“顺耳”“顺眼”的境地(《诵读教学与“文学的国语”》)。

《荷塘月色》之无限动人,还在作者融情入景,即景抒情,那轻纱般掩映下的荷塘景色,反映的恰是作者当时微妙的心思。作者缘情写景,以景衬情,不仅使作品具有绘画美,而且富有情趣美。

(摘编自刘泰隆《荷香月色诗情画意——读<荷塘月色>》)

材料三:

1927年7月,在清华大学任教的朱自清想回扬州,他的两个孩子在扬州他的父亲那里。但他与父亲的关系由于种种原因闹得很僵,他怕回去之后难以和父亲和解,犹豫不决。这样的心情表露在《荷塘月色》中,就是开头的一句话:“这几天心里颇不宁静。”而这证明朱自清在漫步荷塘时感到的自由,在性质上是一种伦理的“自由”,是摆脱了作为丈夫、父亲、儿子潜意识里的伦理负担,向往自由的流露,和政治性的自由是没有直接关系的。这样的解释,如果不是更加贴近朱先生的本意,至少也是比较深刻地揭示了心理和艺术的奥秘。朱自清自己曾说:“只有参加革命或者反革命,才能解决自己的惶惶然”“只是在行为上主张一种生活的中和主义”“妻子儿女一大家,都指着我生活”“还是别提超然为好”“最终的选择还是‘暂时逃避’”“这几天似乎有些异样,像一个猎人在无尽的森林里……是一团乱麻。也可以说是一团火。似乎挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白”。这些表明朱自清因为考虑到老婆孩子的责任问题,而不能绝对地作政治的抉择。

(摘编自孙绍振《超出平常的自己和伦理的自由》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.李渔与纪昀两位大家对“闹”字的认识,说明古人对“通感”手法运用的妙处还未能领会。

B.“通财之谊”原指交情甚笃的朋友之间的钱财往来,文中指各个官能的领域不分界限。

C.“通感”的手法在现代散文创作中不多见,《荷塘月色》中则运用得巧妙、奇特、新颖。

D.“这几天心里颇不宁静”中的“这几天”应该有所指,孙绍振顺着此思路得出新结论。

2.下列语句中,可以作为论据来支撑材料二“通感”观点的一项是( )(3分)

A.叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。

B.高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般。

C.塘中的月色并不均匀;但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

D.树色一例是阴阴的,乍看像一团烟雾;但杨柳的丰姿,便在烟雾里也辨得出。

3.根据材料二和材料三,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.《荷塘月色》之所以富有诗意,是朱自清观察、感受、品味并细致地描绘出了荷塘月中的“诗”。

B.有读者不亲自体察而凭常有经验质疑“月夜蝉声”一说,朱自清最后确认自己无误。

C.朱自清提倡文学语言要“顺口”“顺耳”“顺眼”,他的《荷塘月色》确实做到了。

D.对《荷塘月色》情感中“自由”的理解,不能仅从政治的角度,也要从伦理的角度。

4.材料二是从哪几个方面赏析《荷塘月色》的?请简要概括。(4分)

5.材料二和材料三中都引用了朱自清本人的观点,这样的引用有哪些好处?请分析。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

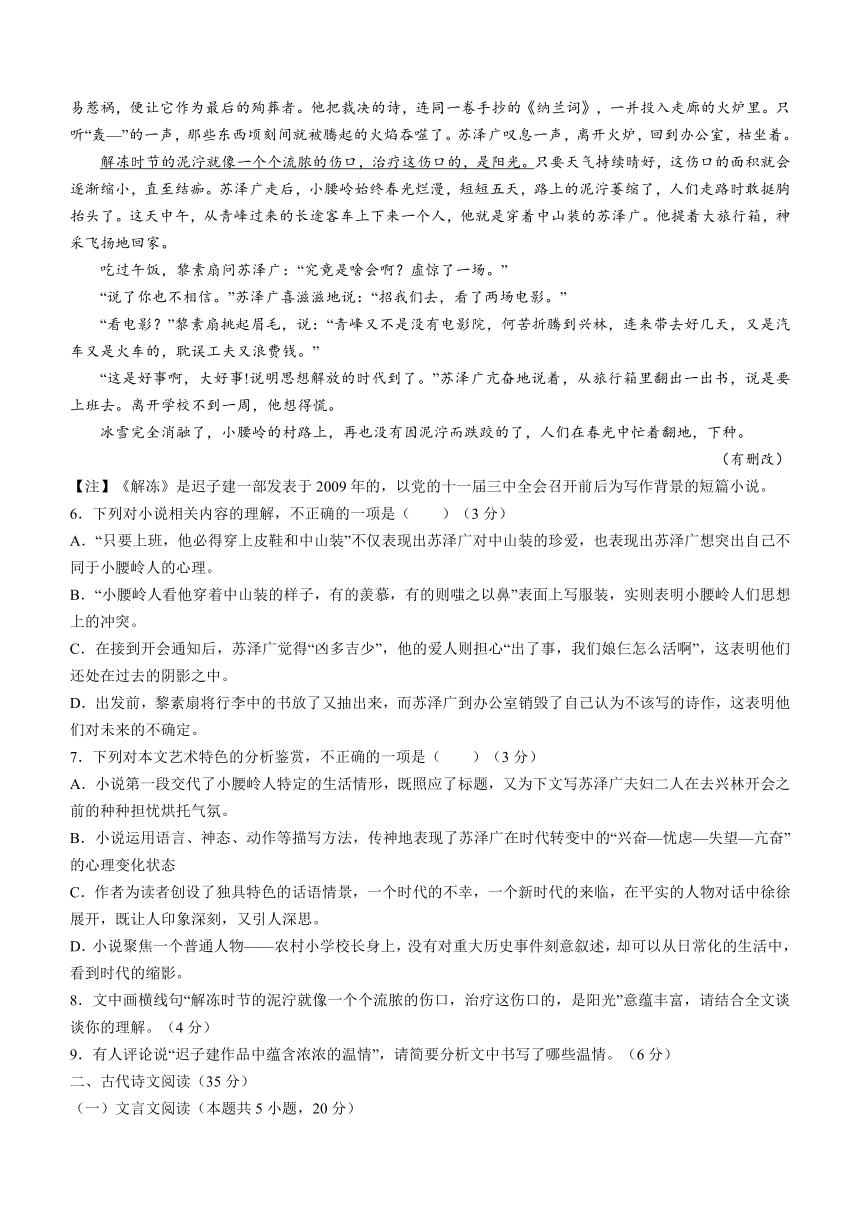

解冻

迟子建

冰消雪融时,小腰岭人爱栽跟头的日子也就来了。

小腰岭的女人恨透了泥泞,一旦暖阳照拂得屋顶的积雪脱胎换骨,屋檐滴答滴答地滴水了,她们便不愿让老人出门,不愿让男人喝酒,更不愿让孩子玩耍。不然,她们得一天洗一盆衣服,可是泥泞怎么能阻止得了他们呢?你时常能在路上,逢着那些栽倒后滚了一身泥水的人。女人们没办法,只好让家人穿最破旧的衣服和鞋子。若是外乡人这时节来小腰岭,看着一村人衣衫褴褛的,会说:“这村子穷掉底儿了!”

有一个在泥泞中依旧衣着考究的人,他就是小腰岭的小学校长苏泽广。只要上班,他必得穿上皮鞋和中山装,虽然他倍加小心,可是回家的时候,裤脚还是溅上了泥点,鞋帮沾满了污泥。他老婆黎素扇,少不了埋怨他几句,说你看看小腰岭的人,谁像你穿成这样,让人笑话!苏泽广说:“我这么多年没穿中山装了,好不容易盼到能穿的日子了,再让它压箱底,不是可惜了吗!”工宣队进驻学校的那年,他被发配到蓄牧厂养猪。平反后的苏泽广官复原职,做的第一件事就是去供销社买了一盒鞋油,把皮鞋打得锃光,然后又捧出义中山装,让老婆把它熨烫得板板正正的,挂在衣柜最显眼的位置。小腰岭人看他穿看中山装的样子,有的羡慕,有的则嗤之以鼻,说:“臭老九又抖起来了!”

苏泽广这天下班回家,滚了一身的泥水,显然他是摔倒了。黎素扇气青了脸,嚷着:“我说让你穿破衣服吧,你非不干!这咔叽布的中山装,洗、熨都费劲,你知道不知道?!”

“知道。”苏泽广吁了一口气,边脱衣服边说,“你得赶快把它洗好晾干,我要去兴林开个会。”“什么会呀,要去兴林?”黎素扇问。

“我要是知道就好了。”苏泽广说,“邮递员下午送来急件,我打开一看,是教育局发来的,我后天到青峰报到,然后去兴林开个紧急会议,特别注明此事机密,不得外传。”

黎素扇“哎呀——”叫了一声,打了个激灵,说:“是不是出什么事了?”

苏泽广阴郁地说:“我也这么想。以前通知开会,什么内容,会期几天,都说得明明白白的。这次呢,既没说会议议题,也没说要开几天。而且,怎么会把人召集到兴林呢?我看这次,恐怕凶多吉少。”

黎素扇说,“你要是出了事,我们娘仨怎么活啊?”说着,眼泪落了下来。

“你放心,万一有不测,我会安排好你和孩子的生活的。”苏泽广说。

黎素扇说:“你估计,能出什么事儿?”

“我们这次去三个人,有两个是刚刚落实了政策回到教育岗位的,另一个呢,是刚成立的招生办的主任。你说能不能是高考出了问题?”苏泽广似答似问地说道。

黎素扇望着丈夫,说:“不会吧!没做亏心事,不怕鬼叫门。想不明白什么事儿,今儿就不费这个脑筋了。”

第二天吃过早饭,上学的上学,上班的上班。

家中只剩黎素扇一个人时,她开始帮丈夫打点行装。想着丈夫离不开书,便把几卷丈夫常看的书也装上了。不过当她拉上箱子的一瞬,突然想起书是个惹是生非的东西,万一有一天这样的书再遭禁,他不等于带去了几颗炸弹吗?于是又把书抽出来。

苏泽广下午到学校开始清点办公室中他认为该销毁的东西。他把平素偷闲写的诗一页页从抽屈里翻出,逐一过目。这时的他宛如一个审判官,裁决着哪些诗该活,哪些该枪毙。当他读到“我在月下独酌,邀一朵彩云,做我杯中的新娘”,觉得过于小资情调了,就把它放到处决的行列中;就这样,经他裁定,只剩下五首诗了。他对这五首仍不放心,又仔细端详了一番,发现“我的泪,落入黑暗,于是黑暗有了种子,生长出了黎明”也容易惹祸,便让它作为最后的殉葬者。他把裁决的诗,连同一卷手抄的《纳兰词》,一并投入走廊的火炉里。只听“轰—”的一声,那些东西顷刻间就被腾起的火焰吞噬了。苏泽广叹息一声,离开火炉,回到办公室,枯坐着。

解冻时节的泥泞就像一个个流脓的伤口,治疗这伤口的,是阳光。只要天气持续晴好,这伤口的面积就会逐渐缩小,直至结痂。苏泽广走后,小腰岭始终春光烂漫,短短五天,路上的泥泞萎缩了,人们走路时敢挺胸抬头了。这天中午,从青峰过来的长途客车上下来一个人,他就是穿着中山装的苏泽广。他提着大旅行箱,神采飞扬地回家。

吃过午饭,黎素扇问苏泽广:“究竟是啥会啊?虚惊了一场。”

“说了你也不相信。”苏泽广喜滋滋地说:“招我们去,看了两场电影。”

“看电影?”黎素扇挑起眉毛,说:“青峰又不是没有电影院,何苦折腾到兴林,连来带去好几天,又是汽车又是火车的,耽误工夫又浪费钱。”

“这是好事啊,大好事!说明思想解放的时代到了。”苏泽广亢奋地说着,从旅行箱里翻出一出书,说是要上班去。离开学校不到一周,他想得慌。

冰雪完全消融了,小腰岭的村路上,再也没有因泥泞而跌跤的了,人们在春光中忙着翻地,下种。

(有删改)

【注】《解冻》是迟子建一部发表于2009年的,以党的十一届三中全会召开前后为写作背景的短篇小说。

6.下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.“只要上班,他必得穿上皮鞋和中山装”不仅表现出苏泽广对中山装的珍爱,也表现出苏泽广想突出自己不同于小腰岭人的心理。

B.“小腰岭人看他穿着中山装的样子,有的羡慕,有的则嗤之以鼻”表面上写服装,实则表明小腰岭人们思想上的冲突。

C.在接到开会通知后,苏泽广觉得“凶多吉少”,他的爱人则担心“出了事,我们娘仨怎么活啊”,这表明他们还处在过去的阴影之中。

D.出发前,黎素扇将行李中的书放了又抽出来,而苏泽广到办公室销毁了自己认为不该写的诗作,这表明他们对未来的不确定。

7.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.小说第一段交代了小腰岭人特定的生活情形,既照应了标题,又为下文写苏泽广夫妇二人在去兴林开会之前的种种担忧烘托气氛。

B.小说运用语言、神态、动作等描写方法,传神地表现了苏泽广在时代转变中的“兴奋—忧虑—失望—亢奋”的心理变化状态

C.作者为读者创设了独具特色的话语情景,一个时代的不幸,一个新时代的来临,在平实的人物对话中徐徐展开,既让人印象深刻,又引人深思。

D.小说聚焦一个普通人物——农村小学校长身上,没有对重大历史事件刻意叙述,却可以从日常化的生活中,看到时代的缩影。

8.文中画横线句“解冻时节的泥泞就像一个个流脓的伤口,治疗这伤口的,是阳光”意蕴丰富,请结合全文谈谈你的理解。(4分)

9.有人评论说“迟子建作品中蕴含浓浓的温情”,请简要分析文中书写了哪些温情。(6分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

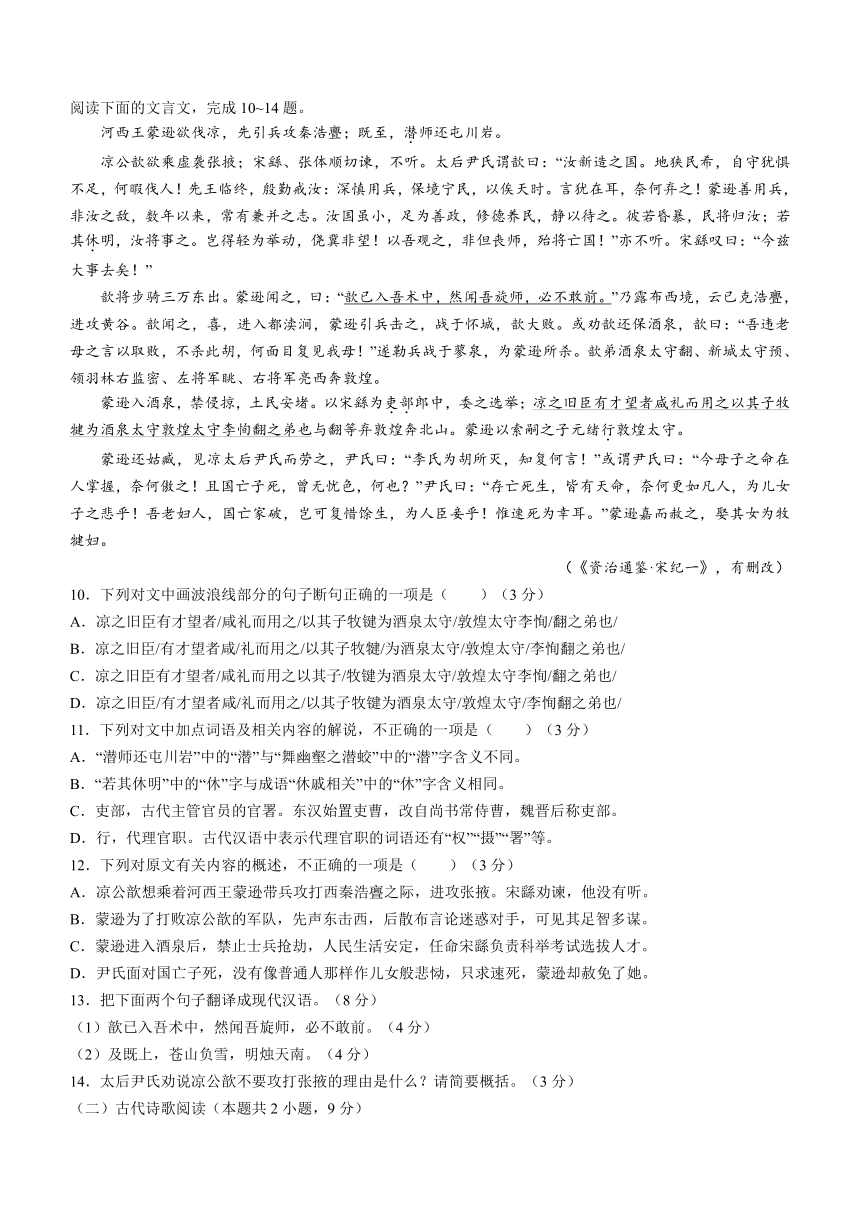

阅读下面的文言文,完成10~14题。

河西王蒙逊欲伐凉,先引兵攻秦浩亹;既至,潜师还屯川岩。

凉公歆欲乘虚袭张掖;宋繇、张体顺切谏,不听。太后尹氏谓歆曰:“汝新造之国。地狭民希,自守犹惧不足,何暇伐人!先王临终,殷勤戒汝:深慎用兵,保境宁民,以俟天时。言犹在耳,奈何弃之!蒙逊善用兵,非汝之敌,数年以来,常有兼并之志。汝国虽小,足为善政,修德养民,静以待之。彼若昏暴,民将归汝;若其休明,汝将事之。岂得轻为举动,侥冀非望!以吾观之,非但丧师,殆将亡国!”亦不听。宋繇叹曰:“今兹大事去矣!”

歆将步骑三万东出。蒙逊闻之,曰:“歆已入吾术中,然闻吾旋师,必不敢前。”乃露布西境,云已克浩亹,进攻黄谷。歆闻之,喜,进入都渎涧,蒙逊引兵击之,战于怀城,歆大败。或劝歆还保酒泉,歆曰:“吾违老母之言以取败,不杀此胡,何面目复见我母!”遂勒兵战于蓼泉,为蒙逊所杀。歆弟酒泉太守翻、新城太守预、领羽林右监密、左将军眺、右将军亮西奔敦煌。

蒙逊入酒泉,禁侵掠,土民安堵。以宋繇为吏部郎中,委之选举;凉之旧臣有才望者咸礼而用之以其子牧犍为酒泉太守敦煌太守李恂翻之弟也与翻等弃敦煌奔北山。蒙逊以索嗣之子元绪行敦煌太守。

蒙逊还姑臧,见凉太后尹氏而劳之,尹氏曰:“李氏为胡所灭,知复何言!”或谓尹氏曰:“今母子之命在人掌握,奈何傲之!且国亡子死,曾无忧色,何也?”尹氏曰:“存亡死生,皆有天命,奈何更如凡人,为儿女子之悲乎!吾老妇人,国亡家破,岂可复惜馀生,为人臣妾乎!惟速死为幸耳。”蒙逊嘉而赦之,娶其女为牧犍妇。

(《资治通鉴·宋纪一》,有删改)

10.下列对文中画波浪线部分的句子断句正确的一项是( )(3分)

A.凉之旧臣有才望者/咸礼而用之/以其子牧键为酒泉太守/敦煌太守李恂/翻之弟也/

B.凉之旧臣/有才望者咸/礼而用之/以其子牧犍/为酒泉太守/敦煌太守/李恂翻之弟也/

C.凉之旧臣有才望者/咸礼而用之以其子/牧键为酒泉太守/敦煌太守李恂/翻之弟也/

D.凉之旧臣/有才望者咸/礼而用之/以其子牧键为酒泉太守/敦煌太守/李恂翻之弟也/

11.下列对文中加点词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.“潜师还屯川岩”中的“潜”与“舞幽壑之潜蛟”中的“潜”字含义不同。

B.“若其休明”中的“休”字与成语“休戚相关”中的“休”字含义相同。

C.吏部,古代主管官员的官署。东汉始置吏曹,改自尚书常侍曹,魏晋后称吏部。

D.行,代理官职。古代汉语中表示代理官职的词语还有“权”“摄”“署”等。

12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )(3分)

A.凉公歆想乘着河西王蒙逊带兵攻打西秦浩亹之际,进攻张掖。宋繇劝谏,他没有听。

B.蒙逊为了打败凉公歆的军队,先声东击西,后散布言论迷惑对手,可见其足智多谋。

C.蒙逊进入酒泉后,禁止士兵抢劫,人民生活安定,任命宋繇负责科举考试选拔人才。

D.尹氏面对国亡子死,没有像普通人那样作儿女般悲恸,只求速死,蒙逊却赦免了她。

13.把下面两个句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)歆已入吾术中,然闻吾旋师,必不敢前。(4分)

(2)及既上,苍山负雪,明烛天南。(4分)

14.太后尹氏劝说凉公歆不要攻打张掖的理由是什么?请简要概括。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

感愤

(宋)王令

二十男儿面似冰,出门嘘气玉蜺①横。

未甘身世成虚老,待见天心②却太平。

狂去诗浑③夸俗④句,醉余歌有过人声。

燕然未勒⑤胡雏在,不信吾无万古名。

【注】①玉蜺:长虹。②天心:君主的心意。③浑:简直,几乎。④夸俗:超凡拔俗。⑤燕然未勒:《后

汉书·窦宪传》记载,窦宪曾追击匈奴单于,登燕然山勒石记功。

15.下列对这首诗歌的赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.本诗体裁上属于七言律诗,主要通过委婉含蓄的抒情方式,来表达极为深沉的精神力量。

B.首联欲扬先抑,二十男儿本应容光焕发,诗人却是面色似冰,而嘘气成虹则显示出诗人内心的堂堂正气。

C.颔联表明诗人的志向,身世虽微但不甘虚度岁月,时刻等待被君主任用,为国纾难,使乱世回到太平盛世。

D.颈联“狂”字是诗人兴酣落笔的自我写照,“过人声”表面指歌声美妙,实则指诗人有过人才学、远大志向。

16.请简要分析本诗尾联与曹操《短歌行》中“周公吐哺,天下归心”两句相同的表现手法及不同的思想情感。(6分)

(三)名篇名句默写(6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)苏轼《赤壁赋》中“____________,____________”两句唱词描绘用桨划船,在铺满月光的江面逆流而行,极富诗情画意。

(2)作者与友人登泰山是在冬季,“____________,____________”两句最能反映当时气候恶劣,登山艰难。

(3)《静女》中,男子满心期盼来到城角赴约,女子却“____________”,这令男子焦急不已,“____________”。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用I(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成18~19题。

青少年的免疫系统比成人的要脆弱, ① 。手机辐射会对青少年脑部神经造成损害,从而引起头痛、记忆力减退和睡眠失调等问题,而频繁玩手机也会使他们视力下降。

中学生自制力比较弱,往往在上课、自习时也会发信息聊天,还有的同学晚上就寝时也在用手机与人长时间聊天、看电子小说、玩游戏等, ② ,而且还会影响其他同学的学习和休息。

因为手机收发信息比较便捷和隐蔽,所以 ③ 。这样的行为影响青少年正确价值观的建立,而且败坏考纪,违反考风。

18.文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )(3分)

A.这样的行为违背考纪,违反考风,而且影响青少年正确价值观的建立。

B.这样的行为影响青少年正确价值观的建立,而且违反考纪,败坏考风。

C.这样的行为违反考纪,败坏考风,而且影响青少年正确价值观的建立。

D.这样的行为影响青少年正确价值观的建立,而且违背考纪,违反考风。

19.在上文横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。(6分)

(二)语言文字运用II(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成20~22题。

碧绿的树叶中,红艳剔透的石榴花骄傲地挺起腰身,亮出娇美的面庞。放眼望去,那朵朵石榴花,就像簇簇火苗。在蓝天和阳光下,石榴花聚合成熊熊燃烧的火海,摇荡着,呼应着,翻滚着,十分壮观。

文人们对石榴的偏爱,不吝笔墨。有的诗人细致观察石榴形象,将其描摹得________。有的诗人透过石榴外表,挖掘其内涵,________其精神,“不为深秋能结果,肯于夏半烂生姿”,不求结果,但求过程。“翻嫌桃李开何早,独秉灵根放故迟。”石榴花不与桃李争艳,独自盛开在另一个季节,不争不抢,不卑不亢。

石榴圆润饱满,浆满汁溢的石榴籽甘甜如饴;众多石榴籽密密实实拥抱在一起,常被________紧密团结的寓意。石榴的名字可谓________,金婴、金庞、沃丹、丹若……贵重的“金”、喜庆的“丹”,都赋予在石榴身上。火红的石榴,多籽的石榴,甜蜜的石榴,团结的石榴,或许正契合了人们祈愿的生活的样子吧!

20.下列各句中的省略号,和文中省略号作用不相同的一项是( )(3分)

A.在广州的花市上,牡丹、吊钟、菊花、山茶、墨兰……春秋冬三季的鲜花都在这里聚齐了。

B.他们不敢大声说话,不敢写信,不敢交朋友,不敢看书,不敢周济穷人,不敢教人念书写字……

C.面对着浩瀚星空,我陷入了遐想,想着想着,我的心里,好像有一颗种子在生根、发芽……

D.辞典可以告诉我们好多好多的知识,包括人名、地名、制度、成语、典故……的含义。

21.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )(3分)

A.入木三分 传承 赐予 丰富多彩

B.纤毫毕现 张扬 寄托 不胜枚举

C.入木三分 张扬 赐予 不胜枚举

D.纤毫毕现 传承 寄托 丰富多彩

22.比喻具有相似性,请据此对文中画波浪线的句子所用比喻进行简要分析。(5分)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

现在,有一个很奇怪的现象:睡前抖音熬半宿,早上头条看世界。小视频用户调查显示,抖音上的用户百分之九十都在二十四岁以下。然而,这个年纪的用户或正在读书,或刚刚进入职场。为何在不断刷小视频?因为你在猎奇,你总在等待着,还有更新鲜的事物呈现在你的面前。刷多了小视频之后,我们会形成一种惯性,没有耐心去读一本书,不能静心去思考某一件事情。我们每个人的时间和精力都有限,如果只是刷小视频来虚度时光,那我们就没有更多的时间去提升自己了。

读了以上材料,你有怎样的认识和感想?请结合材料内容,面向全班同学写一则倡议书,体现你的认识与思考,并提出希望和建议。

要求:自拟标题,自选角度,确定立意;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高一期末考试语文参考答案

1.A【试题分析】A.“说明古人对‘通感’手法运用的妙处还未能领会”以偏概全,李渔与纪昀作为古代批评家,他们未能领会“通感”手法,并不能代表古人的全部,古代诗家运用“通感”手法而境界全出的例子比比皆是,说明有些古人对“通感”的运用之妙早已心领神会。

2.C【试题分析】A.运用了拟人和比喻;B.运用了比喻;C.运用了“通感”的手法,可以作为论据来支撑材料二“通感”观点;D.运用了比喻和拟人。

3.B【试题分析】B.“有读者不亲自体察而凭常有经验”的说法无中生有,原文“由于有些读者提出异议,以为月夜不应有蝉鸣”,那些读者未必就没有亲自体察,只是可能由于地域差别等原因,体察的结果与朱自清不同。

4.①从艺术技巧(或艺术手法、或描写技巧)方面,赏析《荷塘月色》的诗意意境。②从作者朱自清缜密审察的创作精神来赏析《荷塘月色》。③从语言方面,赏析《荷塘月色》自然新颖的语言。④从作者融情入景、即景抒情,来赏析《荷塘月色》的不仅具有绘画美,而且富有情趣美。

5.①能充分证明作者观点。朱自清的观点在材料中起着论据的作用,能有力支撑作者的观点。②体现朱自清缜密审察的创作精神和发掘大自然“诗”的自觉追求。③体现艺术家语言艺术实践与其写作理论相统一。④使读者的解读更贴近作家本意,揭示心理和艺术的奧秘。(答对三点即可得满分)

6.A【试题分析】A.“也表现出苏泽广想突出自己不同于小腰岭人的心理”说法错误,从文章“好不容易盼到能穿的日子了”“平反后的苏泽广”的信息来看,应是重回教育岗位后极为庄重的态度。

7.B【试题分析】B.心理变化中的“失望”表述错误,文中没有表现他的失望之情。

8.①表层意蕴:是指自然中的解冻带来的道路泥泞只有依靠阳光才能消除。②深层意蕴:运用比喻的修辞手法,生动形象地表明了社会的解冻和心灵的解冻只有依靠解放思想,抚平人们的伤口,才能迎来时代的前进。

9.①文中书写了泥泞中小腰岭村女人对家人的关心,压抑的环境中妻子对丈夫苏泽广的担心与体贴,体现了人性之美,给人以“温情”。②结尾以“人们在春光中忙着翻地,下种”环境的描写让人联想到思想的大解放给小腰岭人带来了崭新的前景,人们对新生活充满了希望和干劲,给人以时代的“温情”。

10.A【试题分析】西凉旧有臣僚中有才干和声望的,都以礼对待他们并延聘任官。蒙逊任命他的儿子沮渠牧犍为酒泉太守。西凉敦煌太守李恂,是李翻的弟弟。依据语法结构,“有才望者”是“凉之旧臣”的定语,属于定语后置句,中间不能断开,排除BD;“以……为……”为固定结构,中间不能断开,排除C。

11.B【试题分析】A.选项“潜”,第一个,秘密。句意:立即秘密回师,驻军川岩。第二个,深谷中的、隐在水下的。句意:能使深谷中的蛟龙为之起舞。含义不同,选项正确。B选项“休”,第一个,美好。句意:他如果英明有德政。第二个,喜庆,欢乐。句意:欢乐和忧愁相关。含义不同,选项错误。C选项正确。D选项正确。

12.C【试题分析】C选项“任命宋繇负责科举考试选拔人才”分析错误,依据原文第三段“以宋繇为吏部郎中,委之选举”可知,蒙逊任命宋繇为吏部郎中,应该是掌管全国官员的任免和升迁调补。

13.(1)李歆已经中了我的圈套,但是如果他听说我回军埋伏,一定不敢继续前进。(“术”,圈套,1分;“然”,但是,1分;“旋师”,回军埋伏,1分;句意1分)

(2)登上山顶以后,青黑色的山上覆盖着白雪,雪反射的光照亮了南面的天空。(“苍”,青黑色,1分;“负”,背,1分;“烛”,照,1分;句意1分)

14.理由:①新建之国,没有力量去攻打别人;②先王生前叮嘱过他,要慎用兵;③蒙逊有野心,且善用兵,凉公李歆不是他的对手。

参考译文:

河西王蒙逊准备进攻西凉,于是,他设计先在东方进攻西秦的浩亹,大军一到浩,立即秘密回师,驻军川岩。

西凉公李歆想要乘北凉西部防务空虚,进攻张掖;右长史宋繇、左长史张体顺恳切地劝阻他,李歆不听。李歆的母亲、太后尹氏警告李歆说:“你的王国是一个新建的国家,地狭民少,自卫还怕力量不够,哪有余力去讨伐别人!先王临死时,一再叮咛你:对于军事行动千万要慎重,要保境安民,等待良机。言犹在耳,为什么就抛在一边?蒙逊善于用兵,你不是他的对手,何况他多年来一直有吞并我们的野心。你的王国虽然很小,但足以施行善政,修德养民,冷静地休养生息以等待时机。蒙逊如果昏庸暴虐,人民自会归附于你;他如果英明有德政,你应该事奉于他。怎么可以轻举妄动,去讨伐别人,只图侥幸成功。依我看来,你此番举动,不但会全军覆没,还将亡国!”李歆还是不接受。宋繇叹息说:“到如此地步,大势去矣!”

李歆率领步、骑兵三万人自都城酒泉向东进发。蒙逊闻知大喜,说:“李歆已经中了我的圈套,但是如果他听说我回军埋伏,一定不敢继续前进。”于是蒙逊下令在西部边境,遍传攻克浩亹的消息,将要进攻黄谷。李歆得到这个消息,大喜,立即率大军开进都渎涧,沮渠蒙逊率军进攻,两支军队在怀城决战,结果李歆率领的西凉军大败。有人劝李歆退军保卫都城酒泉。李歆说:“我违背母亲的教训才遭到如此挫败,不杀掉这个胡蛮,我有何面目再见老母。”于是率领手下的将士在蓼泉与蒙逊军队展开第二次会战,李歆被蒙逊杀掉。李歆的弟弟酒泉太守李翻、新城太守李预、领羽林军右监李密、左将军李眺、右将军李亮,向西逃往敦煌。

蒙逊于是进入酒泉,他严明纪律,禁止士兵抢劫,人民生活安定。蒙逊任命宋繇为吏部郎中,掌管全国官员的任免和升迁调补;西凉旧有臣僚中有才干和声望的,都以礼对待他们并延聘任官。蒙逊任命他的儿子沮渠牧犍为酒泉太守。西凉敦煌太守李恂,是李翻的弟弟,这时也与李翻等一道放弃敦煌,逃往北山。蒙逊任命索嗣的儿子索元绪代理敦煌太守。

蒙逊返回都城姑臧,见到西凉国尹太后,极尽安抚慰问,尹太后说:“李氏家族为胡人所灭,还有什么可说。”有人对尹太后说:“而今,你们母子的性命都握在别人手中,怎么可以如此傲慢!况且国家灭亡,儿子被杀,你却连一点忧色都没有,为什么?”尹太后说:“存亡生死,都是上天的旨意,为什么要像普通人那样,作小儿女般的悲恸?我已经是个老太婆了,如今国破家亡,怎么可以爱惜余生,为人家臣妾呢!我只求快快死掉,就是万幸了。”蒙逊嘉许她的言行,赦免了她,并娶她的女儿做自己儿子沮渠牧犍的妻子。

15.A【试题分析】A.“委婉含蓄”错,本诗的抒情手法为直抒胸臆,用语劲直。

16.①表现手法:用典。王诗尾联“燕然未勒”引用窦宪的典故,曹诗“周公吐哺”引用周公的典故,以周公自比。②思想情感:王诗“燕然未勒胡雏在”表达了诗人外敌犹在、功业未就的不甘与忧愤之情,“不信吾无万古名”表现了他杀敌报国、建功立业的自信与豪情。曹诗“周公吐哺,天下归心”表明曹操会热切殷勤地接待贤才,表达了他为实现政治理想而求贤若渴的急切心情。

17.(1)桂棹兮兰桨 击空明兮溯流光

(2)道中迷雾冰滑 磴几不可登

(3)爱而不见 搔首踟蹰

18.C【试题分析】A.搭配不当,“违背考纪,违反考风”动宾搭配不当,应改为“违反考纪,败坏考风”。B.语序不当,“影响青少年正确价值观的建立,而且违反考纪,败坏考风”语序不当,应改为“违反考纪,败坏考风,而且影响青少年正确价值观的建立”。D.搭配不当、语序不当,“违背考纪,违反考风”动宾搭配不当,应改为“违反考纪,败坏考风”。“影响青少年正确价值观的建立,而且……”语序不当,应改为应改为“违反考纪,败坏考风,而且影响青少年正确价值观的建立”

19.①他们更容易受手机辐射影响 ②这不仅会影响自己的学习和休息 ③有同学在考试中用手机作弊

20.C【试题分析】A.列举省略;B.列举省略;C.意在言外的省略;D.列举省略。

21.B【试题分析】入木三分:原形容书法的笔力极为强劲。现比喻见解、议论、分析、刻画很深刻。纤毫毕现:形容极细小的部分都显现出来了。语境是细致观察石榴形象的结果,应选“纤毫毕现”。传承:传递和继承。张扬:将秘密的事情宣扬出去。语境是石榴的外边展现精神,应选“张扬”。赐予:赏给。寄托:①托付;委托。②把理想、希望、感情等托付在某人或某事物上面。语境是把团结的希望放在石榴上,应选“寄托”。丰富多彩:指内容充实,品种繁多,形式多样。不胜枚举:无法一个一个全部列举出来。形容同一类的人或事物很多。语境是说石榴的名字多,不能全部列举出来,应选“不胜枚举”。

22.①句中把朵朵石榴花比作簇簇火苗,体现了比喻的相似性;②石榴花和火苗的外观形状相似;③石榴花的“红艳”和火苗的红在颜色上相似;④石榴花和火苗所给人的火热感觉相似。

23.【试题分析】本则材料描述了一个奇怪的社会现象,正在读书或刚刚进入社会、进入职场的年轻人在不断地刷小视频,刷抖音、刷拼多多、刷头条、微信养生……命题人由果溯因,说明这是猎奇心理在作怪。接着命题人指出刷多了小视频的危害:没有耐心去读书,没有精力去思考,没有更多时间去提升自己。这等于说,命题人已经对材料所述刷小视频的怪象设定好了立意方向,要求考生在这个方向上深入反思批判这种现象,并提出具体的解决方案,考生不可偏离题旨。

材料的价值倾向非常明显,要求考生必须正视如今我们已经熟视无睹的“奇怪”现象,否定这种“娱乐至死”的生活。可从多方面思考立意,如莫让娱乐成为生活习惯、何惧人生无路,只畏心陷娱乐、在娱乐洪流中坚守本我、青年风华正茂时,读书惜时擎壮志、抛浮躁娱乐之风,扬静以修身之气、热血报国当少年,学习奋斗正当时等等。

参考立意:

1.莫让娱乐成为生活习惯。

2.何惧人生无路,只畏心陷娱乐。

3.在娱乐洪流中坚守本我。

语文试题

(全卷满分150分 考试用时150分钟)

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

宋祁《玉楼春》有句名句:“红杏枝头春意闹。”李渔《笠翁余集》卷八《窥词管见》第七则别抒己见,加以嘲笑:“此语殊难著解。争斗有声之谓‘闹’;桃李“争春’则有之,红杏‘闹春’,余实未之见也。‘闹’字可用,则‘吵’字、‘斗’字、‘打’字皆可用矣!”苏轼少作《夜行观星》有一句“小星闹若沸”,纪昀《评点苏诗》卷二在句旁抹一道墨杠子,加批:“似流星。”这表示他不懂苏轼那句,以为它像司空图所写:“亦犹小星将坠,则芒焰

骤作,且有声曳其后。”宋人诗文里常把“闹”字用来形容无“声”的景色,不必少见多怪。宋祁的词句和苏轼的诗句都是“通感”或“感觉挪移”的例子。

在日常经验里,视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉往往可以彼此打通或交通,眼、耳、舌、鼻、身各个官能的领域可以不分界限。颜色似乎会有温度,声音似乎会有形象,冷暖似乎会有重量,气味似乎会有锋芒。诸如此类在普通语言里经常出现。譬如我们说“光亮”也说“响亮”,把形容光辉的“亮”字转移到声响上去,正像拉丁语以及现代西语常说的“黑暗的嗓音”“皎白的嗓音”,就仿佛视觉和听觉在这一点上有“通.财.之.谊.”。培根的想象力比较丰富,他说:音乐的声调摇曳和光芒在水面荡漾完全相同,“那不仅是比方,而且是大自然在不同事物上所印下的相同的脚迹”。这算得哲学家对通感的巧妙解释。

(摘编自钱锺书《通感》)

材料二:

阅读《荷塘月色》,我们感受到诗情画意。朱自清先生以诗人的心去感受荷塘月色,不但游目骋怀地观察,而且先辨淄渑地品味,从而细致地描绘了令人“惊异”的“无边的荷香月色”。

作者所写的月色是荷塘里的月色,所写的荷塘是月光下的荷塘,层次里复有层次,使整个画面有立体感、渗透感;其中动静、虚实、浓淡、疏密,是画意的设置,也是诗情的安排。这样的描写,离不开作者娴熟而有个性的艺术技巧。有鲜明的比喻,有明显的对比,有强烈的衬托,有生动的拟人。但更令人赞赏的是,由于作者对描写对象有极其深刻的体会,因此突破一般经验而产生一种奇特而新颖的手法,即古典诗歌中常有的“通感”,这种出神入化的艺术处理手段,在现代散文创作中是不多见的。

描写的细,来自作家对客观物象观察的细,体味的细。仅以对蝉声这一细节的描写就足以说明问题。由于有些读者提出异议,以为月夜不应有蝉鸣,因此他请教了好些人,最后还是亲自体察,“又有两回亲听到月夜的蝉声”,才打消了本想修改的念头,因此他深深地体会到“观察之难”,以为不能“由常有的经验作概括的推论”(《关于“月下蝉声”》)。整篇《荷塘月色》均体现了作者这种缜密审察的创作精神,他不但对荷塘作整体的揣摩,而且作局部的审视,时而以荷塘为主景,月色为背景,时而以月色为主景,荷塘为背景,时而摹写花叶,时而描绘岸柳,时而淡勾云彩,时而轻描树影,层层铺陈,步步开拓,细腻地展现了荷塘月色令人“惊异”之美。朱自清还认为“花和光固然有诗,花和光以外还有诗”“山水田园固然有诗……仅一些颜色,一些声音,一些味觉,一些触觉,也都可以有诗”(《诗与感觉》)。艺术家的任务就是要以敏锐的感觉去发现这些“诗”。从《荷塘月色》里不难发现,作者正是这样努力去发掘蕴含在大自然里的这些“诗”,运用各种艺术手法极力摹写了月夜荷塘的声、光、色、味,从而创造了使人沉醉的意境。

除了描写技巧有独到之处外,语言也有突出的特色。朱自清语言的最大特点是自然新颖,如他自己所主张的,“新而不失自然”。他常常成功地以“不欧化的口语”来绘神状态、表情达意。优美的艺术境界是要通过高质量的语言来实现的,所以凡杰出作家无不重视语言的锻炼。《荷塘月色》的语言艺术确是达到了如作者所追求的“顺口”“顺耳”“顺眼”的境地(《诵读教学与“文学的国语”》)。

《荷塘月色》之无限动人,还在作者融情入景,即景抒情,那轻纱般掩映下的荷塘景色,反映的恰是作者当时微妙的心思。作者缘情写景,以景衬情,不仅使作品具有绘画美,而且富有情趣美。

(摘编自刘泰隆《荷香月色诗情画意——读<荷塘月色>》)

材料三:

1927年7月,在清华大学任教的朱自清想回扬州,他的两个孩子在扬州他的父亲那里。但他与父亲的关系由于种种原因闹得很僵,他怕回去之后难以和父亲和解,犹豫不决。这样的心情表露在《荷塘月色》中,就是开头的一句话:“这几天心里颇不宁静。”而这证明朱自清在漫步荷塘时感到的自由,在性质上是一种伦理的“自由”,是摆脱了作为丈夫、父亲、儿子潜意识里的伦理负担,向往自由的流露,和政治性的自由是没有直接关系的。这样的解释,如果不是更加贴近朱先生的本意,至少也是比较深刻地揭示了心理和艺术的奥秘。朱自清自己曾说:“只有参加革命或者反革命,才能解决自己的惶惶然”“只是在行为上主张一种生活的中和主义”“妻子儿女一大家,都指着我生活”“还是别提超然为好”“最终的选择还是‘暂时逃避’”“这几天似乎有些异样,像一个猎人在无尽的森林里……是一团乱麻。也可以说是一团火。似乎挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白”。这些表明朱自清因为考虑到老婆孩子的责任问题,而不能绝对地作政治的抉择。

(摘编自孙绍振《超出平常的自己和伦理的自由》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.李渔与纪昀两位大家对“闹”字的认识,说明古人对“通感”手法运用的妙处还未能领会。

B.“通财之谊”原指交情甚笃的朋友之间的钱财往来,文中指各个官能的领域不分界限。

C.“通感”的手法在现代散文创作中不多见,《荷塘月色》中则运用得巧妙、奇特、新颖。

D.“这几天心里颇不宁静”中的“这几天”应该有所指,孙绍振顺着此思路得出新结论。

2.下列语句中,可以作为论据来支撑材料二“通感”观点的一项是( )(3分)

A.叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。

B.高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般。

C.塘中的月色并不均匀;但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

D.树色一例是阴阴的,乍看像一团烟雾;但杨柳的丰姿,便在烟雾里也辨得出。

3.根据材料二和材料三,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.《荷塘月色》之所以富有诗意,是朱自清观察、感受、品味并细致地描绘出了荷塘月中的“诗”。

B.有读者不亲自体察而凭常有经验质疑“月夜蝉声”一说,朱自清最后确认自己无误。

C.朱自清提倡文学语言要“顺口”“顺耳”“顺眼”,他的《荷塘月色》确实做到了。

D.对《荷塘月色》情感中“自由”的理解,不能仅从政治的角度,也要从伦理的角度。

4.材料二是从哪几个方面赏析《荷塘月色》的?请简要概括。(4分)

5.材料二和材料三中都引用了朱自清本人的观点,这样的引用有哪些好处?请分析。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

解冻

迟子建

冰消雪融时,小腰岭人爱栽跟头的日子也就来了。

小腰岭的女人恨透了泥泞,一旦暖阳照拂得屋顶的积雪脱胎换骨,屋檐滴答滴答地滴水了,她们便不愿让老人出门,不愿让男人喝酒,更不愿让孩子玩耍。不然,她们得一天洗一盆衣服,可是泥泞怎么能阻止得了他们呢?你时常能在路上,逢着那些栽倒后滚了一身泥水的人。女人们没办法,只好让家人穿最破旧的衣服和鞋子。若是外乡人这时节来小腰岭,看着一村人衣衫褴褛的,会说:“这村子穷掉底儿了!”

有一个在泥泞中依旧衣着考究的人,他就是小腰岭的小学校长苏泽广。只要上班,他必得穿上皮鞋和中山装,虽然他倍加小心,可是回家的时候,裤脚还是溅上了泥点,鞋帮沾满了污泥。他老婆黎素扇,少不了埋怨他几句,说你看看小腰岭的人,谁像你穿成这样,让人笑话!苏泽广说:“我这么多年没穿中山装了,好不容易盼到能穿的日子了,再让它压箱底,不是可惜了吗!”工宣队进驻学校的那年,他被发配到蓄牧厂养猪。平反后的苏泽广官复原职,做的第一件事就是去供销社买了一盒鞋油,把皮鞋打得锃光,然后又捧出义中山装,让老婆把它熨烫得板板正正的,挂在衣柜最显眼的位置。小腰岭人看他穿看中山装的样子,有的羡慕,有的则嗤之以鼻,说:“臭老九又抖起来了!”

苏泽广这天下班回家,滚了一身的泥水,显然他是摔倒了。黎素扇气青了脸,嚷着:“我说让你穿破衣服吧,你非不干!这咔叽布的中山装,洗、熨都费劲,你知道不知道?!”

“知道。”苏泽广吁了一口气,边脱衣服边说,“你得赶快把它洗好晾干,我要去兴林开个会。”“什么会呀,要去兴林?”黎素扇问。

“我要是知道就好了。”苏泽广说,“邮递员下午送来急件,我打开一看,是教育局发来的,我后天到青峰报到,然后去兴林开个紧急会议,特别注明此事机密,不得外传。”

黎素扇“哎呀——”叫了一声,打了个激灵,说:“是不是出什么事了?”

苏泽广阴郁地说:“我也这么想。以前通知开会,什么内容,会期几天,都说得明明白白的。这次呢,既没说会议议题,也没说要开几天。而且,怎么会把人召集到兴林呢?我看这次,恐怕凶多吉少。”

黎素扇说,“你要是出了事,我们娘仨怎么活啊?”说着,眼泪落了下来。

“你放心,万一有不测,我会安排好你和孩子的生活的。”苏泽广说。

黎素扇说:“你估计,能出什么事儿?”

“我们这次去三个人,有两个是刚刚落实了政策回到教育岗位的,另一个呢,是刚成立的招生办的主任。你说能不能是高考出了问题?”苏泽广似答似问地说道。

黎素扇望着丈夫,说:“不会吧!没做亏心事,不怕鬼叫门。想不明白什么事儿,今儿就不费这个脑筋了。”

第二天吃过早饭,上学的上学,上班的上班。

家中只剩黎素扇一个人时,她开始帮丈夫打点行装。想着丈夫离不开书,便把几卷丈夫常看的书也装上了。不过当她拉上箱子的一瞬,突然想起书是个惹是生非的东西,万一有一天这样的书再遭禁,他不等于带去了几颗炸弹吗?于是又把书抽出来。

苏泽广下午到学校开始清点办公室中他认为该销毁的东西。他把平素偷闲写的诗一页页从抽屈里翻出,逐一过目。这时的他宛如一个审判官,裁决着哪些诗该活,哪些该枪毙。当他读到“我在月下独酌,邀一朵彩云,做我杯中的新娘”,觉得过于小资情调了,就把它放到处决的行列中;就这样,经他裁定,只剩下五首诗了。他对这五首仍不放心,又仔细端详了一番,发现“我的泪,落入黑暗,于是黑暗有了种子,生长出了黎明”也容易惹祸,便让它作为最后的殉葬者。他把裁决的诗,连同一卷手抄的《纳兰词》,一并投入走廊的火炉里。只听“轰—”的一声,那些东西顷刻间就被腾起的火焰吞噬了。苏泽广叹息一声,离开火炉,回到办公室,枯坐着。

解冻时节的泥泞就像一个个流脓的伤口,治疗这伤口的,是阳光。只要天气持续晴好,这伤口的面积就会逐渐缩小,直至结痂。苏泽广走后,小腰岭始终春光烂漫,短短五天,路上的泥泞萎缩了,人们走路时敢挺胸抬头了。这天中午,从青峰过来的长途客车上下来一个人,他就是穿着中山装的苏泽广。他提着大旅行箱,神采飞扬地回家。

吃过午饭,黎素扇问苏泽广:“究竟是啥会啊?虚惊了一场。”

“说了你也不相信。”苏泽广喜滋滋地说:“招我们去,看了两场电影。”

“看电影?”黎素扇挑起眉毛,说:“青峰又不是没有电影院,何苦折腾到兴林,连来带去好几天,又是汽车又是火车的,耽误工夫又浪费钱。”

“这是好事啊,大好事!说明思想解放的时代到了。”苏泽广亢奋地说着,从旅行箱里翻出一出书,说是要上班去。离开学校不到一周,他想得慌。

冰雪完全消融了,小腰岭的村路上,再也没有因泥泞而跌跤的了,人们在春光中忙着翻地,下种。

(有删改)

【注】《解冻》是迟子建一部发表于2009年的,以党的十一届三中全会召开前后为写作背景的短篇小说。

6.下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.“只要上班,他必得穿上皮鞋和中山装”不仅表现出苏泽广对中山装的珍爱,也表现出苏泽广想突出自己不同于小腰岭人的心理。

B.“小腰岭人看他穿着中山装的样子,有的羡慕,有的则嗤之以鼻”表面上写服装,实则表明小腰岭人们思想上的冲突。

C.在接到开会通知后,苏泽广觉得“凶多吉少”,他的爱人则担心“出了事,我们娘仨怎么活啊”,这表明他们还处在过去的阴影之中。

D.出发前,黎素扇将行李中的书放了又抽出来,而苏泽广到办公室销毁了自己认为不该写的诗作,这表明他们对未来的不确定。

7.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.小说第一段交代了小腰岭人特定的生活情形,既照应了标题,又为下文写苏泽广夫妇二人在去兴林开会之前的种种担忧烘托气氛。

B.小说运用语言、神态、动作等描写方法,传神地表现了苏泽广在时代转变中的“兴奋—忧虑—失望—亢奋”的心理变化状态

C.作者为读者创设了独具特色的话语情景,一个时代的不幸,一个新时代的来临,在平实的人物对话中徐徐展开,既让人印象深刻,又引人深思。

D.小说聚焦一个普通人物——农村小学校长身上,没有对重大历史事件刻意叙述,却可以从日常化的生活中,看到时代的缩影。

8.文中画横线句“解冻时节的泥泞就像一个个流脓的伤口,治疗这伤口的,是阳光”意蕴丰富,请结合全文谈谈你的理解。(4分)

9.有人评论说“迟子建作品中蕴含浓浓的温情”,请简要分析文中书写了哪些温情。(6分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

河西王蒙逊欲伐凉,先引兵攻秦浩亹;既至,潜师还屯川岩。

凉公歆欲乘虚袭张掖;宋繇、张体顺切谏,不听。太后尹氏谓歆曰:“汝新造之国。地狭民希,自守犹惧不足,何暇伐人!先王临终,殷勤戒汝:深慎用兵,保境宁民,以俟天时。言犹在耳,奈何弃之!蒙逊善用兵,非汝之敌,数年以来,常有兼并之志。汝国虽小,足为善政,修德养民,静以待之。彼若昏暴,民将归汝;若其休明,汝将事之。岂得轻为举动,侥冀非望!以吾观之,非但丧师,殆将亡国!”亦不听。宋繇叹曰:“今兹大事去矣!”

歆将步骑三万东出。蒙逊闻之,曰:“歆已入吾术中,然闻吾旋师,必不敢前。”乃露布西境,云已克浩亹,进攻黄谷。歆闻之,喜,进入都渎涧,蒙逊引兵击之,战于怀城,歆大败。或劝歆还保酒泉,歆曰:“吾违老母之言以取败,不杀此胡,何面目复见我母!”遂勒兵战于蓼泉,为蒙逊所杀。歆弟酒泉太守翻、新城太守预、领羽林右监密、左将军眺、右将军亮西奔敦煌。

蒙逊入酒泉,禁侵掠,土民安堵。以宋繇为吏部郎中,委之选举;凉之旧臣有才望者咸礼而用之以其子牧犍为酒泉太守敦煌太守李恂翻之弟也与翻等弃敦煌奔北山。蒙逊以索嗣之子元绪行敦煌太守。

蒙逊还姑臧,见凉太后尹氏而劳之,尹氏曰:“李氏为胡所灭,知复何言!”或谓尹氏曰:“今母子之命在人掌握,奈何傲之!且国亡子死,曾无忧色,何也?”尹氏曰:“存亡死生,皆有天命,奈何更如凡人,为儿女子之悲乎!吾老妇人,国亡家破,岂可复惜馀生,为人臣妾乎!惟速死为幸耳。”蒙逊嘉而赦之,娶其女为牧犍妇。

(《资治通鉴·宋纪一》,有删改)

10.下列对文中画波浪线部分的句子断句正确的一项是( )(3分)

A.凉之旧臣有才望者/咸礼而用之/以其子牧键为酒泉太守/敦煌太守李恂/翻之弟也/

B.凉之旧臣/有才望者咸/礼而用之/以其子牧犍/为酒泉太守/敦煌太守/李恂翻之弟也/

C.凉之旧臣有才望者/咸礼而用之以其子/牧键为酒泉太守/敦煌太守李恂/翻之弟也/

D.凉之旧臣/有才望者咸/礼而用之/以其子牧键为酒泉太守/敦煌太守/李恂翻之弟也/

11.下列对文中加点词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.“潜师还屯川岩”中的“潜”与“舞幽壑之潜蛟”中的“潜”字含义不同。

B.“若其休明”中的“休”字与成语“休戚相关”中的“休”字含义相同。

C.吏部,古代主管官员的官署。东汉始置吏曹,改自尚书常侍曹,魏晋后称吏部。

D.行,代理官职。古代汉语中表示代理官职的词语还有“权”“摄”“署”等。

12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )(3分)

A.凉公歆想乘着河西王蒙逊带兵攻打西秦浩亹之际,进攻张掖。宋繇劝谏,他没有听。

B.蒙逊为了打败凉公歆的军队,先声东击西,后散布言论迷惑对手,可见其足智多谋。

C.蒙逊进入酒泉后,禁止士兵抢劫,人民生活安定,任命宋繇负责科举考试选拔人才。

D.尹氏面对国亡子死,没有像普通人那样作儿女般悲恸,只求速死,蒙逊却赦免了她。

13.把下面两个句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)歆已入吾术中,然闻吾旋师,必不敢前。(4分)

(2)及既上,苍山负雪,明烛天南。(4分)

14.太后尹氏劝说凉公歆不要攻打张掖的理由是什么?请简要概括。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

感愤

(宋)王令

二十男儿面似冰,出门嘘气玉蜺①横。

未甘身世成虚老,待见天心②却太平。

狂去诗浑③夸俗④句,醉余歌有过人声。

燕然未勒⑤胡雏在,不信吾无万古名。

【注】①玉蜺:长虹。②天心:君主的心意。③浑:简直,几乎。④夸俗:超凡拔俗。⑤燕然未勒:《后

汉书·窦宪传》记载,窦宪曾追击匈奴单于,登燕然山勒石记功。

15.下列对这首诗歌的赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.本诗体裁上属于七言律诗,主要通过委婉含蓄的抒情方式,来表达极为深沉的精神力量。

B.首联欲扬先抑,二十男儿本应容光焕发,诗人却是面色似冰,而嘘气成虹则显示出诗人内心的堂堂正气。

C.颔联表明诗人的志向,身世虽微但不甘虚度岁月,时刻等待被君主任用,为国纾难,使乱世回到太平盛世。

D.颈联“狂”字是诗人兴酣落笔的自我写照,“过人声”表面指歌声美妙,实则指诗人有过人才学、远大志向。

16.请简要分析本诗尾联与曹操《短歌行》中“周公吐哺,天下归心”两句相同的表现手法及不同的思想情感。(6分)

(三)名篇名句默写(6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)苏轼《赤壁赋》中“____________,____________”两句唱词描绘用桨划船,在铺满月光的江面逆流而行,极富诗情画意。

(2)作者与友人登泰山是在冬季,“____________,____________”两句最能反映当时气候恶劣,登山艰难。

(3)《静女》中,男子满心期盼来到城角赴约,女子却“____________”,这令男子焦急不已,“____________”。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用I(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成18~19题。

青少年的免疫系统比成人的要脆弱, ① 。手机辐射会对青少年脑部神经造成损害,从而引起头痛、记忆力减退和睡眠失调等问题,而频繁玩手机也会使他们视力下降。

中学生自制力比较弱,往往在上课、自习时也会发信息聊天,还有的同学晚上就寝时也在用手机与人长时间聊天、看电子小说、玩游戏等, ② ,而且还会影响其他同学的学习和休息。

因为手机收发信息比较便捷和隐蔽,所以 ③ 。这样的行为影响青少年正确价值观的建立,而且败坏考纪,违反考风。

18.文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )(3分)

A.这样的行为违背考纪,违反考风,而且影响青少年正确价值观的建立。

B.这样的行为影响青少年正确价值观的建立,而且违反考纪,败坏考风。

C.这样的行为违反考纪,败坏考风,而且影响青少年正确价值观的建立。

D.这样的行为影响青少年正确价值观的建立,而且违背考纪,违反考风。

19.在上文横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。(6分)

(二)语言文字运用II(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成20~22题。

碧绿的树叶中,红艳剔透的石榴花骄傲地挺起腰身,亮出娇美的面庞。放眼望去,那朵朵石榴花,就像簇簇火苗。在蓝天和阳光下,石榴花聚合成熊熊燃烧的火海,摇荡着,呼应着,翻滚着,十分壮观。

文人们对石榴的偏爱,不吝笔墨。有的诗人细致观察石榴形象,将其描摹得________。有的诗人透过石榴外表,挖掘其内涵,________其精神,“不为深秋能结果,肯于夏半烂生姿”,不求结果,但求过程。“翻嫌桃李开何早,独秉灵根放故迟。”石榴花不与桃李争艳,独自盛开在另一个季节,不争不抢,不卑不亢。

石榴圆润饱满,浆满汁溢的石榴籽甘甜如饴;众多石榴籽密密实实拥抱在一起,常被________紧密团结的寓意。石榴的名字可谓________,金婴、金庞、沃丹、丹若……贵重的“金”、喜庆的“丹”,都赋予在石榴身上。火红的石榴,多籽的石榴,甜蜜的石榴,团结的石榴,或许正契合了人们祈愿的生活的样子吧!

20.下列各句中的省略号,和文中省略号作用不相同的一项是( )(3分)

A.在广州的花市上,牡丹、吊钟、菊花、山茶、墨兰……春秋冬三季的鲜花都在这里聚齐了。

B.他们不敢大声说话,不敢写信,不敢交朋友,不敢看书,不敢周济穷人,不敢教人念书写字……

C.面对着浩瀚星空,我陷入了遐想,想着想着,我的心里,好像有一颗种子在生根、发芽……

D.辞典可以告诉我们好多好多的知识,包括人名、地名、制度、成语、典故……的含义。

21.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )(3分)

A.入木三分 传承 赐予 丰富多彩

B.纤毫毕现 张扬 寄托 不胜枚举

C.入木三分 张扬 赐予 不胜枚举

D.纤毫毕现 传承 寄托 丰富多彩

22.比喻具有相似性,请据此对文中画波浪线的句子所用比喻进行简要分析。(5分)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

现在,有一个很奇怪的现象:睡前抖音熬半宿,早上头条看世界。小视频用户调查显示,抖音上的用户百分之九十都在二十四岁以下。然而,这个年纪的用户或正在读书,或刚刚进入职场。为何在不断刷小视频?因为你在猎奇,你总在等待着,还有更新鲜的事物呈现在你的面前。刷多了小视频之后,我们会形成一种惯性,没有耐心去读一本书,不能静心去思考某一件事情。我们每个人的时间和精力都有限,如果只是刷小视频来虚度时光,那我们就没有更多的时间去提升自己了。

读了以上材料,你有怎样的认识和感想?请结合材料内容,面向全班同学写一则倡议书,体现你的认识与思考,并提出希望和建议。

要求:自拟标题,自选角度,确定立意;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高一期末考试语文参考答案

1.A【试题分析】A.“说明古人对‘通感’手法运用的妙处还未能领会”以偏概全,李渔与纪昀作为古代批评家,他们未能领会“通感”手法,并不能代表古人的全部,古代诗家运用“通感”手法而境界全出的例子比比皆是,说明有些古人对“通感”的运用之妙早已心领神会。

2.C【试题分析】A.运用了拟人和比喻;B.运用了比喻;C.运用了“通感”的手法,可以作为论据来支撑材料二“通感”观点;D.运用了比喻和拟人。

3.B【试题分析】B.“有读者不亲自体察而凭常有经验”的说法无中生有,原文“由于有些读者提出异议,以为月夜不应有蝉鸣”,那些读者未必就没有亲自体察,只是可能由于地域差别等原因,体察的结果与朱自清不同。

4.①从艺术技巧(或艺术手法、或描写技巧)方面,赏析《荷塘月色》的诗意意境。②从作者朱自清缜密审察的创作精神来赏析《荷塘月色》。③从语言方面,赏析《荷塘月色》自然新颖的语言。④从作者融情入景、即景抒情,来赏析《荷塘月色》的不仅具有绘画美,而且富有情趣美。

5.①能充分证明作者观点。朱自清的观点在材料中起着论据的作用,能有力支撑作者的观点。②体现朱自清缜密审察的创作精神和发掘大自然“诗”的自觉追求。③体现艺术家语言艺术实践与其写作理论相统一。④使读者的解读更贴近作家本意,揭示心理和艺术的奧秘。(答对三点即可得满分)

6.A【试题分析】A.“也表现出苏泽广想突出自己不同于小腰岭人的心理”说法错误,从文章“好不容易盼到能穿的日子了”“平反后的苏泽广”的信息来看,应是重回教育岗位后极为庄重的态度。

7.B【试题分析】B.心理变化中的“失望”表述错误,文中没有表现他的失望之情。

8.①表层意蕴:是指自然中的解冻带来的道路泥泞只有依靠阳光才能消除。②深层意蕴:运用比喻的修辞手法,生动形象地表明了社会的解冻和心灵的解冻只有依靠解放思想,抚平人们的伤口,才能迎来时代的前进。

9.①文中书写了泥泞中小腰岭村女人对家人的关心,压抑的环境中妻子对丈夫苏泽广的担心与体贴,体现了人性之美,给人以“温情”。②结尾以“人们在春光中忙着翻地,下种”环境的描写让人联想到思想的大解放给小腰岭人带来了崭新的前景,人们对新生活充满了希望和干劲,给人以时代的“温情”。

10.A【试题分析】西凉旧有臣僚中有才干和声望的,都以礼对待他们并延聘任官。蒙逊任命他的儿子沮渠牧犍为酒泉太守。西凉敦煌太守李恂,是李翻的弟弟。依据语法结构,“有才望者”是“凉之旧臣”的定语,属于定语后置句,中间不能断开,排除BD;“以……为……”为固定结构,中间不能断开,排除C。

11.B【试题分析】A.选项“潜”,第一个,秘密。句意:立即秘密回师,驻军川岩。第二个,深谷中的、隐在水下的。句意:能使深谷中的蛟龙为之起舞。含义不同,选项正确。B选项“休”,第一个,美好。句意:他如果英明有德政。第二个,喜庆,欢乐。句意:欢乐和忧愁相关。含义不同,选项错误。C选项正确。D选项正确。

12.C【试题分析】C选项“任命宋繇负责科举考试选拔人才”分析错误,依据原文第三段“以宋繇为吏部郎中,委之选举”可知,蒙逊任命宋繇为吏部郎中,应该是掌管全国官员的任免和升迁调补。

13.(1)李歆已经中了我的圈套,但是如果他听说我回军埋伏,一定不敢继续前进。(“术”,圈套,1分;“然”,但是,1分;“旋师”,回军埋伏,1分;句意1分)

(2)登上山顶以后,青黑色的山上覆盖着白雪,雪反射的光照亮了南面的天空。(“苍”,青黑色,1分;“负”,背,1分;“烛”,照,1分;句意1分)

14.理由:①新建之国,没有力量去攻打别人;②先王生前叮嘱过他,要慎用兵;③蒙逊有野心,且善用兵,凉公李歆不是他的对手。

参考译文:

河西王蒙逊准备进攻西凉,于是,他设计先在东方进攻西秦的浩亹,大军一到浩,立即秘密回师,驻军川岩。

西凉公李歆想要乘北凉西部防务空虚,进攻张掖;右长史宋繇、左长史张体顺恳切地劝阻他,李歆不听。李歆的母亲、太后尹氏警告李歆说:“你的王国是一个新建的国家,地狭民少,自卫还怕力量不够,哪有余力去讨伐别人!先王临死时,一再叮咛你:对于军事行动千万要慎重,要保境安民,等待良机。言犹在耳,为什么就抛在一边?蒙逊善于用兵,你不是他的对手,何况他多年来一直有吞并我们的野心。你的王国虽然很小,但足以施行善政,修德养民,冷静地休养生息以等待时机。蒙逊如果昏庸暴虐,人民自会归附于你;他如果英明有德政,你应该事奉于他。怎么可以轻举妄动,去讨伐别人,只图侥幸成功。依我看来,你此番举动,不但会全军覆没,还将亡国!”李歆还是不接受。宋繇叹息说:“到如此地步,大势去矣!”

李歆率领步、骑兵三万人自都城酒泉向东进发。蒙逊闻知大喜,说:“李歆已经中了我的圈套,但是如果他听说我回军埋伏,一定不敢继续前进。”于是蒙逊下令在西部边境,遍传攻克浩亹的消息,将要进攻黄谷。李歆得到这个消息,大喜,立即率大军开进都渎涧,沮渠蒙逊率军进攻,两支军队在怀城决战,结果李歆率领的西凉军大败。有人劝李歆退军保卫都城酒泉。李歆说:“我违背母亲的教训才遭到如此挫败,不杀掉这个胡蛮,我有何面目再见老母。”于是率领手下的将士在蓼泉与蒙逊军队展开第二次会战,李歆被蒙逊杀掉。李歆的弟弟酒泉太守李翻、新城太守李预、领羽林军右监李密、左将军李眺、右将军李亮,向西逃往敦煌。

蒙逊于是进入酒泉,他严明纪律,禁止士兵抢劫,人民生活安定。蒙逊任命宋繇为吏部郎中,掌管全国官员的任免和升迁调补;西凉旧有臣僚中有才干和声望的,都以礼对待他们并延聘任官。蒙逊任命他的儿子沮渠牧犍为酒泉太守。西凉敦煌太守李恂,是李翻的弟弟,这时也与李翻等一道放弃敦煌,逃往北山。蒙逊任命索嗣的儿子索元绪代理敦煌太守。

蒙逊返回都城姑臧,见到西凉国尹太后,极尽安抚慰问,尹太后说:“李氏家族为胡人所灭,还有什么可说。”有人对尹太后说:“而今,你们母子的性命都握在别人手中,怎么可以如此傲慢!况且国家灭亡,儿子被杀,你却连一点忧色都没有,为什么?”尹太后说:“存亡生死,都是上天的旨意,为什么要像普通人那样,作小儿女般的悲恸?我已经是个老太婆了,如今国破家亡,怎么可以爱惜余生,为人家臣妾呢!我只求快快死掉,就是万幸了。”蒙逊嘉许她的言行,赦免了她,并娶她的女儿做自己儿子沮渠牧犍的妻子。

15.A【试题分析】A.“委婉含蓄”错,本诗的抒情手法为直抒胸臆,用语劲直。

16.①表现手法:用典。王诗尾联“燕然未勒”引用窦宪的典故,曹诗“周公吐哺”引用周公的典故,以周公自比。②思想情感:王诗“燕然未勒胡雏在”表达了诗人外敌犹在、功业未就的不甘与忧愤之情,“不信吾无万古名”表现了他杀敌报国、建功立业的自信与豪情。曹诗“周公吐哺,天下归心”表明曹操会热切殷勤地接待贤才,表达了他为实现政治理想而求贤若渴的急切心情。

17.(1)桂棹兮兰桨 击空明兮溯流光

(2)道中迷雾冰滑 磴几不可登

(3)爱而不见 搔首踟蹰

18.C【试题分析】A.搭配不当,“违背考纪,违反考风”动宾搭配不当,应改为“违反考纪,败坏考风”。B.语序不当,“影响青少年正确价值观的建立,而且违反考纪,败坏考风”语序不当,应改为“违反考纪,败坏考风,而且影响青少年正确价值观的建立”。D.搭配不当、语序不当,“违背考纪,违反考风”动宾搭配不当,应改为“违反考纪,败坏考风”。“影响青少年正确价值观的建立,而且……”语序不当,应改为应改为“违反考纪,败坏考风,而且影响青少年正确价值观的建立”

19.①他们更容易受手机辐射影响 ②这不仅会影响自己的学习和休息 ③有同学在考试中用手机作弊

20.C【试题分析】A.列举省略;B.列举省略;C.意在言外的省略;D.列举省略。

21.B【试题分析】入木三分:原形容书法的笔力极为强劲。现比喻见解、议论、分析、刻画很深刻。纤毫毕现:形容极细小的部分都显现出来了。语境是细致观察石榴形象的结果,应选“纤毫毕现”。传承:传递和继承。张扬:将秘密的事情宣扬出去。语境是石榴的外边展现精神,应选“张扬”。赐予:赏给。寄托:①托付;委托。②把理想、希望、感情等托付在某人或某事物上面。语境是把团结的希望放在石榴上,应选“寄托”。丰富多彩:指内容充实,品种繁多,形式多样。不胜枚举:无法一个一个全部列举出来。形容同一类的人或事物很多。语境是说石榴的名字多,不能全部列举出来,应选“不胜枚举”。

22.①句中把朵朵石榴花比作簇簇火苗,体现了比喻的相似性;②石榴花和火苗的外观形状相似;③石榴花的“红艳”和火苗的红在颜色上相似;④石榴花和火苗所给人的火热感觉相似。

23.【试题分析】本则材料描述了一个奇怪的社会现象,正在读书或刚刚进入社会、进入职场的年轻人在不断地刷小视频,刷抖音、刷拼多多、刷头条、微信养生……命题人由果溯因,说明这是猎奇心理在作怪。接着命题人指出刷多了小视频的危害:没有耐心去读书,没有精力去思考,没有更多时间去提升自己。这等于说,命题人已经对材料所述刷小视频的怪象设定好了立意方向,要求考生在这个方向上深入反思批判这种现象,并提出具体的解决方案,考生不可偏离题旨。

材料的价值倾向非常明显,要求考生必须正视如今我们已经熟视无睹的“奇怪”现象,否定这种“娱乐至死”的生活。可从多方面思考立意,如莫让娱乐成为生活习惯、何惧人生无路,只畏心陷娱乐、在娱乐洪流中坚守本我、青年风华正茂时,读书惜时擎壮志、抛浮躁娱乐之风,扬静以修身之气、热血报国当少年,学习奋斗正当时等等。

参考立意:

1.莫让娱乐成为生活习惯。

2.何惧人生无路,只畏心陷娱乐。

3.在娱乐洪流中坚守本我。

同课章节目录