山西省襄汾高级中学校2023-2024学年高一上学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山西省襄汾高级中学校2023-2024学年高一上学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 385.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-30 19:09:46 | ||

图片预览

文档简介

襄汾中学2023-2024学年第一学期高一期末考试

历史试题

一、单项选择题(本大题共30小题,每小题2分,共计60分)

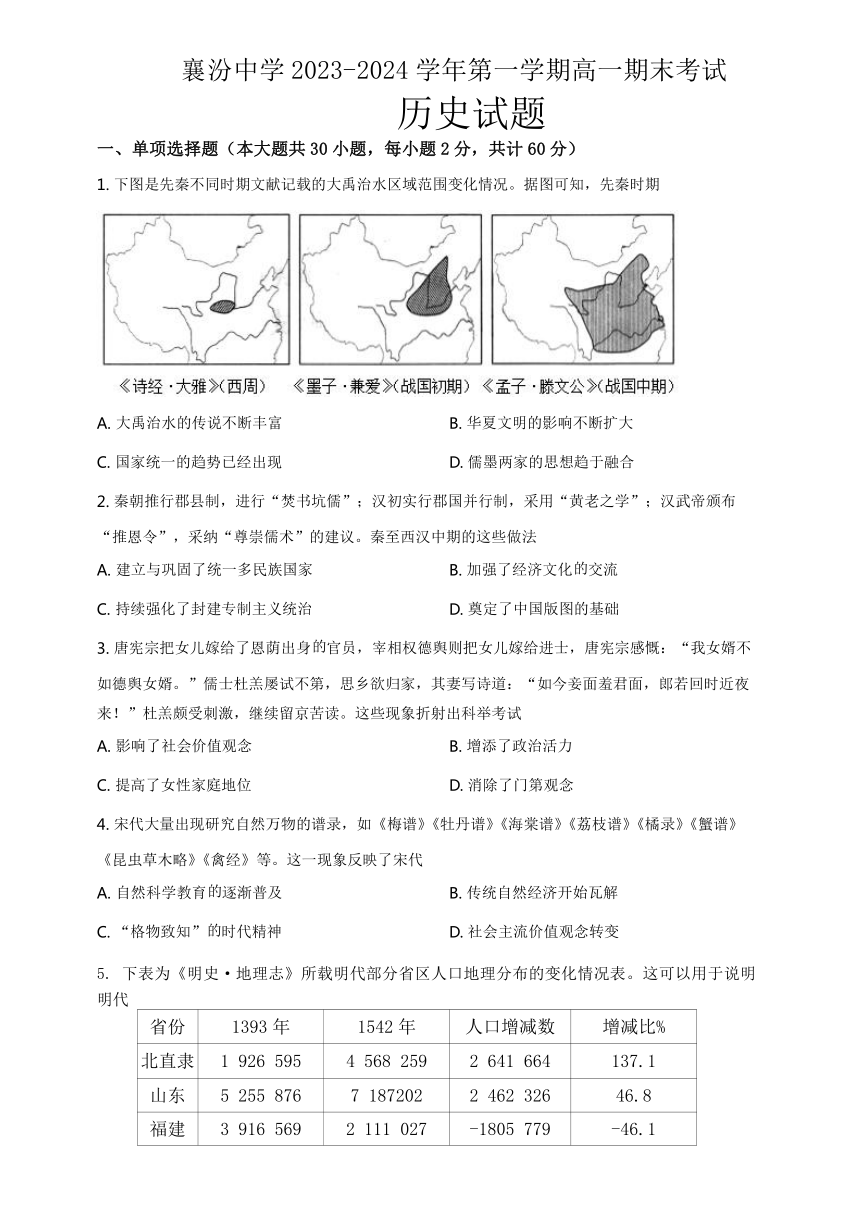

1. 下图是先秦不同时期文献记载的大禹治水区域范围变化情况。据图可知,先秦时期

A. 大禹治水的传说不断丰富 B. 华夏文明的影响不断扩大

C. 国家统一的趋势已经出现 D. 儒墨两家的思想趋于融合

2. 秦朝推行郡县制,进行“焚书坑儒”;汉初实行郡国并行制,采用“黄老之学”;汉武帝颁布“推恩令”,采纳“尊崇儒术”的建议。秦至西汉中期的这些做法

A. 建立与巩固了统一多民族国家 B. 加强了经济文化交流

C. 持续强化了封建专制主义统治 D. 奠定了中国版图的基础

3. 唐宪宗把女儿嫁给了恩荫出身官员,宰相权德舆则把女儿嫁给进士,唐宪宗感慨:“我女婿不如德舆女婿。”儒士杜羔屡试不第,思乡欲归家,其妻写诗道:“如今妾面羞君面,郎若回时近夜来!”杜羔颇受刺激,继续留京苦读。这些现象折射出科举考试

A. 影响了社会价值观念 B. 增添了政治活力

C. 提高了女性家庭地位 D. 消除了门第观念

4. 宋代大量出现研究自然万物的谱录,如《梅谱》《牡丹谱》《海棠谱》《荔枝谱》《橘录》《蟹谱》《昆虫草木略》《禽经》等。这一现象反映了宋代

A. 自然科学教育逐渐普及 B. 传统自然经济开始瓦解

C. “格物致知”时代精神 D. 社会主流价值观念转变

5. 下表为《明史·地理志》所载明代部分省区人口地理分布的变化情况表。这可以用于说明明代

省份 1393年 1542年 人口增减数 增减比%

北直隶 1 926 595 4 568 259 2 641 664 137.1

山东 5 255 876 7 187202 2 462 326 46.8

福建 3 916 569 2 111 027 -1805 779 -46.1

广东 3 007 932 2 052 343 -995 589 -31.8

商品经济的规模日趋萎缩 B. 北方经济的恢复发展

南北双方经济的交流受阻 D. 南方经济重心的转移

6.奏折始于康熙中期,最初只在京城满汉大臣和外省总督、巡抚等高级官员中使用,雍正时规定“科道每日一人上密折,轮流具奏,一折只言一事,无论大小事务,皆许据实敷陈”,使用范围进一步扩大。这一变化

A.保障了地方吏治清明 B.提高了地方官员的权力

C.推动皇权向地方渗透 D.确保了国家决策正确性

7. 道光二十八年(1848年), 《瀛寰志略》在福建城福州抚署刊行面世, “甫一付梓, 即腾谤议”。两年后作者徐继畲也因此书“张大外夷”而被免职。 1865年, 徐继畲被重新起用。此后30年间,该书不断被翻刻,影响日深。这主要是由于此书

A. 主张在中国建立资本主义制度 B. 首倡“师夷长技以制夷”

C. 注重对欧美国家的考察和介绍 D. 标榜“自强”和“求富”

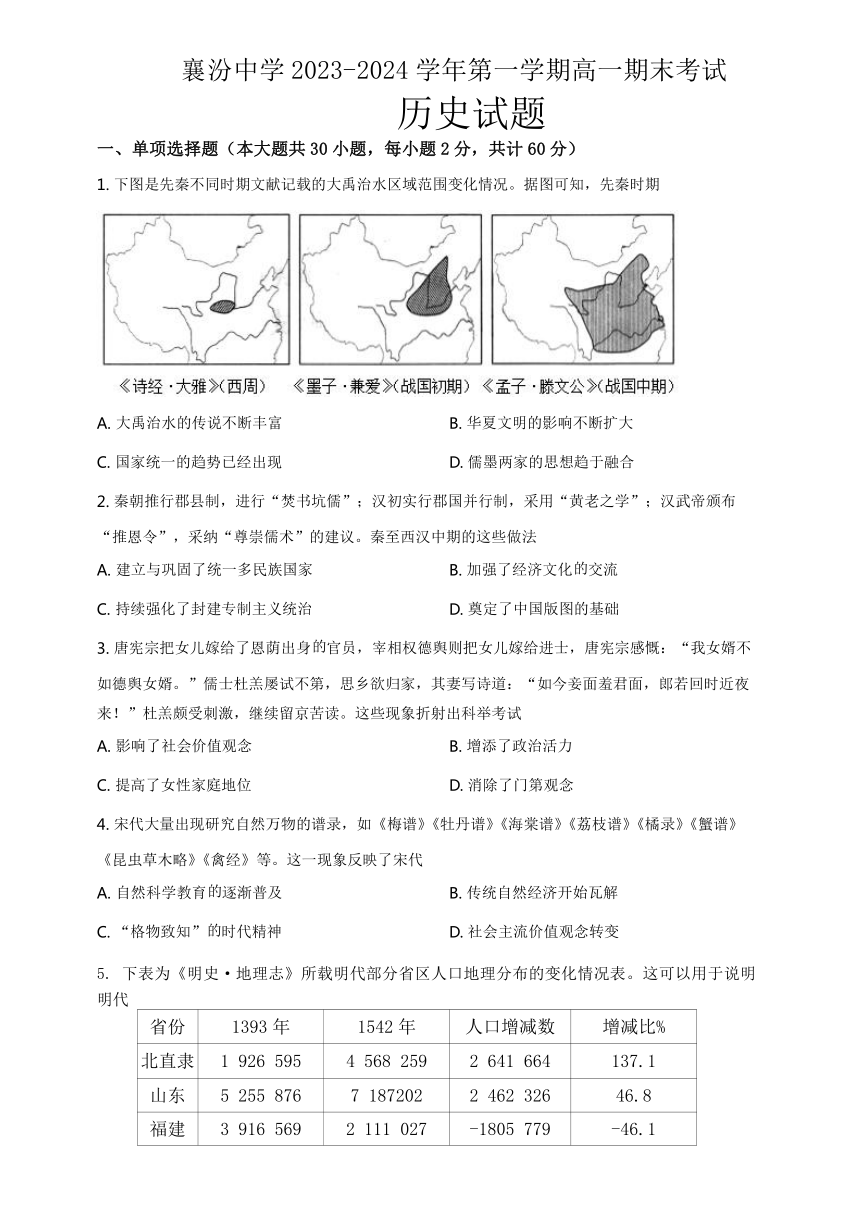

8.如图是中国近代人口总量变动示意图,图中人口急剧下降的主要原因是

A.清政府内部的斗争 B.太平天国运动 C.第二次鸦片战争 D.甲午中日战争

9. 洋务运动期间洋务派创办了许多著名新式学堂,如下表所示据此可知,这些新式学堂

年份 1862 1866 1876 1880 1887

学堂名称 京师同文馆 福州船政学堂 福州电气学塾 天津电报学堂 广东水陆师学堂

类别 外语 军事 科技 科技 军事

A. 终结了科举选才制度 B. 类型单一很难实现预期

C. 立足培养实用性人才 D. 实现了中国教育近代化

10. 1894年,郑观应还只是把他的书名称作《盛世危言》;一年后,以严复为代表的知识分子不再提什么“盛世”之类的话,而是直截了当地呼唤“救亡”,要求通过改革来改变现状。产生这一变化的主要原因是

A. 甲午中日战争加剧民族危机 B. 知识分子思想解放程度加深

C. 西方学说在中国进一步传播 D. 中国的近代化进入到新阶段

11. 某同学为写一篇小论文收集到一些资料(1)巴黎和会外交的失败,让中国人看清了西方列强的真面目。(2)五四运动的爱国热潮中无产阶级登上政治舞台。(3)十月革命的胜利给我们这个东方大国带来了新的希望,促进了先进知识分子和青年人的观念转变。请为他的论文选择一个最适合的题目

A. 中国社会各阶层的救亡之路 B. 中国共产党成立的历史必然

C. 中国近代外交面临严重困境 D. 中国传统文化被全盘的否定

12. 1846年,上海的进口货值较前一年下降13%,1847年又减少5.4%,1848年更大幅度地下降20.1%。此后虽有回升,但极不稳定。一直到1854年还没有恢复到1845年的水平。这可用于说明,进口货值的下降

A. 导致西方商品倾销重心转移 B. 促使传统手工业的恢复

C. 刺激了西方列强进一步侵华 D. 阻止了自然经济的解体

13. 武昌起义爆发之后,南北各省纷纷响应,宣布脱离清廷独立。而其中一个突出现象是众多立宪派人士纷纷加入各地的起义。这反映出

A. 革命浪潮的难以阻挡 B. 武昌起义具有坚实的群众基础

C. 国家出现了严重分裂 D. 辛亥革命达成了广泛社会共识

14. 一位历史学家在描述中国近现代某一历史时期的状况时写道:“专制与民主的激烈较量,政治分崩离析,割据混战,政局动荡,但社会出现了一些新气象。”该时期是

A. 国民革命运动时期 B. 两次鸦片战争期间

C. 北洋军阀统治时期 D. 国共十年对峙时期

15. 下表为20世纪20年代中国共产党召开的几次重要会议及其通过的主要决议。由此可知,这一时期中国共产党

主张革命道路从城市转向农村 B. 打开了中国革命事业的新局面

C. 对中国国情认识渐趋科学理性 D. 坚持建立和巩固革命统一战线

16. 据统计,至1926年7月,湖北省建立起农民协会等革命组织的有十余县,参加的农民有三万余人。到1927年3月初湖北省农民协会第一次代表大会召开时,有组织的农民已达八十万,农民协会能直接领导的农民群众约五六百万人。对此合理的解释是

A. 中国共产党的中心任务发生转移 B. 国民革命促进农民运动发展

C. 人民群众土地革命斗争热情高涨 D. 工农武装割据理论得到认同

17. 驼峰航线是抗战时期盟国援助物资从印度东北进入中国西南的空中运输通道。经此航线的飞虎队队员曾说道:在天气晴朗时,我们完全可以沿着战友坠机碎片的反光飞行,我们给这洒满战友飞机残骸的山谷取了个金属般冰冷的名字——“铝谷”。该航线的开通

A. 成为中国人民战略反攻的标志 B. 体现了反法西斯战场中国主导地位

C. 旨在帮助中国远征军赴印作战 D. 为打击日本法西斯作出了重要贡献

18.从1937年9月到1938年10月,在战略防御阶段的一年多时间里,八路军、新四军同日伪军作战1600余次,毙伤俘敌5.4万余人。从1938年到1945年,中国共产党领导的军队抗击侵华日军的比例从59%上升到69%。这表明

A.中国共产党是全民族抗战的中流砥柱 B.敌后战场一直是抗日战争的主要战场

C.日军始终以中共军队为主要作战对象 D.中国成为反法西斯战争的东方主战场

19. 1915年1月,科学社在上海创办《科学》杂志,采用白话文并率先在中国吁求“科学”与“民主”;抗战开始后,其关注点集中于“科学与战争”“科学与国防”等方面;抗战胜利后,“科学与世界和平”“建国与科学”等成为其讨论主题。《科学》杂志关注点的变化

A. 反映了中国时局基本走向 B. 凸显了近代中国科技的崛起

C. 与经世致用思想一脉相承 D. 折射出民众政治觉悟的提高

20. 抗战胜利后,中共认识到解决解放区土地问题是最基本的历史任务,是一切工作的基本环节。1946年5月4日,中共中央发出指示“要坚决拥护群众在反奸、清算、减租、减息、退租、退息等斗争中,从地主手中获得土地,实现耕者有其田”。这一指示有利于

A. 为工作重心的转移做准备 B. 推动新民主主义革命胜利

C. 延续抗战时期的土地政策 D. 推动国内主要矛盾的转移

21. 1949年,中华人民共和国中央人民政府的副主席职务的3人由民主人士担任;政府委员中的非共产党人士几乎占一半;政务院从总理到正副秘书长的26人中,非共产党人士就占了14人。其他各部、委、署、院领导人中,非共产党人士约占1/3。这种人员的构成体现了

A. 人民代表大会制度正式确立 B. 中共与民主党派平等参政议政

C. 新中国政权的社会主义性质 D. 人民民主统一战线的组织形式

22. 1952年,西南军区某部文化教员祁建华,创造了“速成识字法”,可使文盲和识字不多的人,通过约150个小时的学习,能认识1500—2000个汉字。这一做法

A. 改变了新中国的社会面貌 B. 满足了社会主义建设的人才需求

C. 完善了新中国教育体系 D. 适应了政权巩固时期的社会需求

23. 习近平在和平共处五项原则发表60周年纪念大会上,引用了《礼记·中庸》中的“万物并育而不相害,道并行而不相悖”。主要是因为该原则

A. 得到了国际社会的广泛认可 B. 提高了新中国的国际声誉

C. 发展了与周边国家的友好关系 D. 超越了意识形态和社会制度的差异

24.如表是某同学制作的新中国成立后农村生产关系调整状况表。表中错误之处有

时间 农业改革 核心内容

1950年 土地改革 废除地主土地所有制,消灭土地私有制

1953年 农业合作化 建立农村合作社,实行土地公有制

1958年 人民公社化 土地公有,强调平均主义

1978年 家庭联产承包责任制 把土地分到农民手中,归农民所有,分户经营

一处 B.两处 C.三处 D.四处

25. 1957年12月31日,《人民日报》头版刊登《今年全国工业总产值:六百二十八亿元》的报道,其中”六百二十八亿元”被编辑加粗,使读者一目了然。文中指出原煤、生铁、钢产量比1956年分别增长1800万吨、107万吨、77万吨。这个报道

A. 说明工业化建设取得显著成效 B. 引发了全面建设社会主义的浪潮

C. 表明我国建立起完整工业体系 D. 体现了经济结构的逐步调整优化

26. 如表所示是1960年、1965年我国农业、轻工业、重工业在工农业总产值中所占比重的变化(单位:%)。表中的变化直接得益于

年份 农业 轻工业 重工业

1960 21.8 26.1 52.1

1965 37.3 32.3 30.1

A. “二五”计划期间的科技创新 B. 社会主义基本政治制度的建立

C. 中共中央对苏联模式的否定 D. 党和国家对国民经济的调整

27. 1981年,湖北沙市被国务院确定为我国第一个综合改革试点城市。沙市由此对全市企业进行改革,先后涌现了一批著名企业和名牌产品。例如,生产“活力 28”洗衣粉的沙市日化,成为第一个将广告牌竖在香港的内地日化企业。这表明

A. 对外开放迈出重大步伐 B. 内地与香港实现经济互动

C. 现代企业制度逐步建立 D. 经济体制改革激发企业活力

28. 花花绿绿票证曾是无数中国家庭的重要财产,它承载着社会生活的风风雨雨,见证着岁月的风尘和沧桑。下面的票证从左图(粮票)到下图(股票)的变化直接反映了我国新时期

A. 经济体制由计划经济转向市场经济 B. 工作重点由阶级斗争转向经济建设

C. 体制改革由农村试点转向城市改革 D. 社会主义市场经济体制的基本建立

29. 2013-2021年,我国国内生产总值年均增长6.6%,高于同期世界2.6%和发展中经济体3.7%的平均增长水平;我国对世界经济增长的年平均贡献率超过30%,居世界第一。我国在国际事务中发挥着日益重要的作用,成为维护和促进世界和平与发展的坚定力量。这可用于说明新时代中国

A. 综合国力显著提升 B. 实现了中华民族伟大复兴

C. 全面建成小康社会 D. 倡导构建人类命运共同体

30. 中共十八大以来,我国提出人类命运共同体、全人类共同价值、全球发展倡议、全球安全倡议等多项世界性倡议。这些倡议

A. 推动建设合作共赢新型国际关系 B. 消除了分歧增进了互信

C. 使中国打破了美国的封锁与孤立 D. 旨在构建新型大国关系

二、非选择题(40分)

31. (15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 19世纪60至90年代,为了挽救风雨飘摇的清王朝,李鸿章等一批封建官僚在“中学为体、西学为用”的思想指导下发起了洋务运动。19世纪末至20世纪初,以康有为、梁启超为代表的资产阶级维新派,掀起了维新变法运动。以孙中山、黄兴等为代表的资产阶级革命派,学习西方“共和制道路”,发动了武昌起义,最终于1912年建立了中华民国,结束了中国两千多年的封建君主专制。1917年,以宣传西方资本主义的民主、科学为核心的新文化运动兴起,而后期随着马克思主义传入中国,社会主义思想成为新思潮主流。

——摘编自刘仓有《简析近代中国向西方学习的历程》

材料二 20世纪初,为了挽救国家危亡、寻求中华民族复兴之路,早期中国共产党人经过艰辛探索与反复比较,最终选择了马克思主义。

——摘编自袁银传、兰国汝《早期中国共产党人选择马克思主义的背景、历程与启示》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代中国学习西方的特点。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析早期中国共产党人选择马克思主义原因及其意义。(9分)

32. (15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 1978年,安徽凤阳小岗村的村民自发实行了家庭联产承包责任制,这一变革在小岗村取得成功之后,在1979年年底的中央农村工作会议上,通过了允许当时农村最贫困的“三靠队(吃粮靠返销、用钱靠救济、生产靠贷款)”从1980年开始首先实行“大包干”的决议。1980年年底进行清点时,发现全国有14%的生产队采用了“大包干”的形式,不管这些生产队原来的生产情况如何,在采取了包干到户的这一年内都取得了显著的成效。从1981年开始政府将家庭联产承包制度推广到全国,在当年年底实行的生产队就达到了45%,第二年提高到80%,到1984年全国农村99%都实行了家庭联产承包责任制度。

——摘编自林毅夫《解读中国经济》

材料二 1998年以来,为解决我国部分农村地区收听不到广播、收看不到电视的突出问题,国家实施了“村村通”工程。这一工程的实施,有效扩大了农村广播电视的覆盖,解决了近1亿农民收听、收看广播电视的问题。

——《“十一五”全国广播电视村村通工程建设规划》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国农村经济体制改革的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述“村村通”工程的意义。(6分)

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈中国共产党农村治理体现出的政治智慧。(3分)

33. (10分)阅读材料,完成下列要求。

历史犹如色彩斑斓的万花筒,不同的历史时期呈现不同的时代特征。下表是中信出版社《新编中国史》(共六册)将中国历史做了如下分期。

时期 特征

秦汉 帝国的成立

魏晋南北朝 分裂与融合的时代

隋唐 世界帝国开明开放

宋 文治昌盛武功弱势

明 多重性格的时代

中国近代史 危局与变革

请任选一个时期,结合所学知识,围绕其时代特征(认可、修改或补充上述表格中的特征均可),拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:论题明确,持论有据,逻辑清晰)

参考答案:

1—10 BAACB CCBCA 11—20 BCACC BDAAB 21—30 DDDBA DDAAA

31.(1)目的为挽救国家危亡,实现民族独立和国家富强;内容不断深化,由“器物”到“制度”再到“思想文化”;历程较为漫长、曲折;范围不断拓展。(答出3点即可)

(2)原因:民族危机的加深;资产阶级改良与革命的失败(维新变法和辛亥革命的失败);新文化运动和五四运动的思想启蒙;俄国十月革命的影响。(答出3点即可,其他答案言之有理亦可)

意义:推动了中国共产党的成立;使中国革命有了科学理论的指导。

32.(1)特点:由农民自发进行到政府推动;由试点到推广;成效显著。(言之成理即可)

(2)有利于传播党和国家的方针政策,巩固农村基层政权组织;满足了民众日益增长的精神文化需求,丰富了百姓生活;传播先进文化.普及科技知识,提高了农民群众的思想道德和科学文化素质;拓宽了农民的视野,促进了农村经济的发展。(任答3点,言之成理即可)

(3)遵循实事求是的原则;坚持为人民服务的宗旨;坚持以经济建设为中心;注重解放和发展生产力。(任答2点,言之成理即可)

33.示例一

论题:魏晋南北朝时期在分裂动荡中孕育着统一的因素

论述:魏晋南北朝上承大一统的秦汉,下启开放开明的隋唐,在近四百年的分裂与动乱中,分裂的表象之下,涌动着有利于统一的因素。

魏晋是大一统的削弱时期。政治上,南北政权分裂,政权更迭频繁,战乱不断,人民流离失所,大量中原人口南迁。门阀士族崛起,九品中正制强化士族对权力的世袭支配。思想上,佛教传入道教兴起,儒学受到冲击,在这一背景下皇权下移,大一统的专制主义中央集权国家局面陷入低谷。

魏晋南北朝又是民族大融合的时期。一方面,匈奴、鲜卑、羌等北方少数民族与汉族在纷争中交往融合,北方少数民族政权积极推进汉化政策,加强了民族交融和对中原文化的认同。另一方面,中原人口大量南迁,出现南北方民族大融合的趋势,南北经济发展不平衡的状况逐步缩小。

综上所述,魏晋南北朝是大分裂大动荡大融合的时代,长期战乱人民渴望统一,民族交融、南方经济开发、北方几次局部统一和两晋短暂统一等因素,为隋唐的大一统奠定了基础。

示例二

论题:秦汉是统一多民族封建国家的形成和巩固时期

论述:统一是中国历史发展的主流,秦汉在政治、经济、文化、疆域上的“大一统”措施,推动统一多民族国家的形成与发展。

政治上:秦以皇帝制度为核心,废分封行郡县,建立一整套的选官、监察、考核制度,正式创立了专制主义中央集权制。汉承秦制,不断加以完善,设立中朝,加强皇权。实行推恩令,派遣刺史,加强中央集权。

疆域上:秦的统一,建立起幅员辽阔的国家,空前统一的封建国家促进了各民族交流交融,推动统一多民族国家局面的形成。汉武帝开拓边疆,北击匈奴、沟通西域、设置西域都护府等,巩固统一的多民族国家。

经济文化上,秦汉时期是倡导国家经济文化大一统的重要时期,秦焚书坑儒、统一文字、统一度量衡,汉代盐铁官营、改革币制,思想上“罢黜百家独尊儒术”,儒学成为中国传统文化的主流,使得专制“大一统”思想成为一种主流意识形态。

综上所述,秦汉时期的政治体制、经济形式和文化格局上坚持“大一统”原则,建立和巩固了专制主义中央集权制度,对后世产生深远影响。

历史试题

一、单项选择题(本大题共30小题,每小题2分,共计60分)

1. 下图是先秦不同时期文献记载的大禹治水区域范围变化情况。据图可知,先秦时期

A. 大禹治水的传说不断丰富 B. 华夏文明的影响不断扩大

C. 国家统一的趋势已经出现 D. 儒墨两家的思想趋于融合

2. 秦朝推行郡县制,进行“焚书坑儒”;汉初实行郡国并行制,采用“黄老之学”;汉武帝颁布“推恩令”,采纳“尊崇儒术”的建议。秦至西汉中期的这些做法

A. 建立与巩固了统一多民族国家 B. 加强了经济文化交流

C. 持续强化了封建专制主义统治 D. 奠定了中国版图的基础

3. 唐宪宗把女儿嫁给了恩荫出身官员,宰相权德舆则把女儿嫁给进士,唐宪宗感慨:“我女婿不如德舆女婿。”儒士杜羔屡试不第,思乡欲归家,其妻写诗道:“如今妾面羞君面,郎若回时近夜来!”杜羔颇受刺激,继续留京苦读。这些现象折射出科举考试

A. 影响了社会价值观念 B. 增添了政治活力

C. 提高了女性家庭地位 D. 消除了门第观念

4. 宋代大量出现研究自然万物的谱录,如《梅谱》《牡丹谱》《海棠谱》《荔枝谱》《橘录》《蟹谱》《昆虫草木略》《禽经》等。这一现象反映了宋代

A. 自然科学教育逐渐普及 B. 传统自然经济开始瓦解

C. “格物致知”时代精神 D. 社会主流价值观念转变

5. 下表为《明史·地理志》所载明代部分省区人口地理分布的变化情况表。这可以用于说明明代

省份 1393年 1542年 人口增减数 增减比%

北直隶 1 926 595 4 568 259 2 641 664 137.1

山东 5 255 876 7 187202 2 462 326 46.8

福建 3 916 569 2 111 027 -1805 779 -46.1

广东 3 007 932 2 052 343 -995 589 -31.8

商品经济的规模日趋萎缩 B. 北方经济的恢复发展

南北双方经济的交流受阻 D. 南方经济重心的转移

6.奏折始于康熙中期,最初只在京城满汉大臣和外省总督、巡抚等高级官员中使用,雍正时规定“科道每日一人上密折,轮流具奏,一折只言一事,无论大小事务,皆许据实敷陈”,使用范围进一步扩大。这一变化

A.保障了地方吏治清明 B.提高了地方官员的权力

C.推动皇权向地方渗透 D.确保了国家决策正确性

7. 道光二十八年(1848年), 《瀛寰志略》在福建城福州抚署刊行面世, “甫一付梓, 即腾谤议”。两年后作者徐继畲也因此书“张大外夷”而被免职。 1865年, 徐继畲被重新起用。此后30年间,该书不断被翻刻,影响日深。这主要是由于此书

A. 主张在中国建立资本主义制度 B. 首倡“师夷长技以制夷”

C. 注重对欧美国家的考察和介绍 D. 标榜“自强”和“求富”

8.如图是中国近代人口总量变动示意图,图中人口急剧下降的主要原因是

A.清政府内部的斗争 B.太平天国运动 C.第二次鸦片战争 D.甲午中日战争

9. 洋务运动期间洋务派创办了许多著名新式学堂,如下表所示据此可知,这些新式学堂

年份 1862 1866 1876 1880 1887

学堂名称 京师同文馆 福州船政学堂 福州电气学塾 天津电报学堂 广东水陆师学堂

类别 外语 军事 科技 科技 军事

A. 终结了科举选才制度 B. 类型单一很难实现预期

C. 立足培养实用性人才 D. 实现了中国教育近代化

10. 1894年,郑观应还只是把他的书名称作《盛世危言》;一年后,以严复为代表的知识分子不再提什么“盛世”之类的话,而是直截了当地呼唤“救亡”,要求通过改革来改变现状。产生这一变化的主要原因是

A. 甲午中日战争加剧民族危机 B. 知识分子思想解放程度加深

C. 西方学说在中国进一步传播 D. 中国的近代化进入到新阶段

11. 某同学为写一篇小论文收集到一些资料(1)巴黎和会外交的失败,让中国人看清了西方列强的真面目。(2)五四运动的爱国热潮中无产阶级登上政治舞台。(3)十月革命的胜利给我们这个东方大国带来了新的希望,促进了先进知识分子和青年人的观念转变。请为他的论文选择一个最适合的题目

A. 中国社会各阶层的救亡之路 B. 中国共产党成立的历史必然

C. 中国近代外交面临严重困境 D. 中国传统文化被全盘的否定

12. 1846年,上海的进口货值较前一年下降13%,1847年又减少5.4%,1848年更大幅度地下降20.1%。此后虽有回升,但极不稳定。一直到1854年还没有恢复到1845年的水平。这可用于说明,进口货值的下降

A. 导致西方商品倾销重心转移 B. 促使传统手工业的恢复

C. 刺激了西方列强进一步侵华 D. 阻止了自然经济的解体

13. 武昌起义爆发之后,南北各省纷纷响应,宣布脱离清廷独立。而其中一个突出现象是众多立宪派人士纷纷加入各地的起义。这反映出

A. 革命浪潮的难以阻挡 B. 武昌起义具有坚实的群众基础

C. 国家出现了严重分裂 D. 辛亥革命达成了广泛社会共识

14. 一位历史学家在描述中国近现代某一历史时期的状况时写道:“专制与民主的激烈较量,政治分崩离析,割据混战,政局动荡,但社会出现了一些新气象。”该时期是

A. 国民革命运动时期 B. 两次鸦片战争期间

C. 北洋军阀统治时期 D. 国共十年对峙时期

15. 下表为20世纪20年代中国共产党召开的几次重要会议及其通过的主要决议。由此可知,这一时期中国共产党

主张革命道路从城市转向农村 B. 打开了中国革命事业的新局面

C. 对中国国情认识渐趋科学理性 D. 坚持建立和巩固革命统一战线

16. 据统计,至1926年7月,湖北省建立起农民协会等革命组织的有十余县,参加的农民有三万余人。到1927年3月初湖北省农民协会第一次代表大会召开时,有组织的农民已达八十万,农民协会能直接领导的农民群众约五六百万人。对此合理的解释是

A. 中国共产党的中心任务发生转移 B. 国民革命促进农民运动发展

C. 人民群众土地革命斗争热情高涨 D. 工农武装割据理论得到认同

17. 驼峰航线是抗战时期盟国援助物资从印度东北进入中国西南的空中运输通道。经此航线的飞虎队队员曾说道:在天气晴朗时,我们完全可以沿着战友坠机碎片的反光飞行,我们给这洒满战友飞机残骸的山谷取了个金属般冰冷的名字——“铝谷”。该航线的开通

A. 成为中国人民战略反攻的标志 B. 体现了反法西斯战场中国主导地位

C. 旨在帮助中国远征军赴印作战 D. 为打击日本法西斯作出了重要贡献

18.从1937年9月到1938年10月,在战略防御阶段的一年多时间里,八路军、新四军同日伪军作战1600余次,毙伤俘敌5.4万余人。从1938年到1945年,中国共产党领导的军队抗击侵华日军的比例从59%上升到69%。这表明

A.中国共产党是全民族抗战的中流砥柱 B.敌后战场一直是抗日战争的主要战场

C.日军始终以中共军队为主要作战对象 D.中国成为反法西斯战争的东方主战场

19. 1915年1月,科学社在上海创办《科学》杂志,采用白话文并率先在中国吁求“科学”与“民主”;抗战开始后,其关注点集中于“科学与战争”“科学与国防”等方面;抗战胜利后,“科学与世界和平”“建国与科学”等成为其讨论主题。《科学》杂志关注点的变化

A. 反映了中国时局基本走向 B. 凸显了近代中国科技的崛起

C. 与经世致用思想一脉相承 D. 折射出民众政治觉悟的提高

20. 抗战胜利后,中共认识到解决解放区土地问题是最基本的历史任务,是一切工作的基本环节。1946年5月4日,中共中央发出指示“要坚决拥护群众在反奸、清算、减租、减息、退租、退息等斗争中,从地主手中获得土地,实现耕者有其田”。这一指示有利于

A. 为工作重心的转移做准备 B. 推动新民主主义革命胜利

C. 延续抗战时期的土地政策 D. 推动国内主要矛盾的转移

21. 1949年,中华人民共和国中央人民政府的副主席职务的3人由民主人士担任;政府委员中的非共产党人士几乎占一半;政务院从总理到正副秘书长的26人中,非共产党人士就占了14人。其他各部、委、署、院领导人中,非共产党人士约占1/3。这种人员的构成体现了

A. 人民代表大会制度正式确立 B. 中共与民主党派平等参政议政

C. 新中国政权的社会主义性质 D. 人民民主统一战线的组织形式

22. 1952年,西南军区某部文化教员祁建华,创造了“速成识字法”,可使文盲和识字不多的人,通过约150个小时的学习,能认识1500—2000个汉字。这一做法

A. 改变了新中国的社会面貌 B. 满足了社会主义建设的人才需求

C. 完善了新中国教育体系 D. 适应了政权巩固时期的社会需求

23. 习近平在和平共处五项原则发表60周年纪念大会上,引用了《礼记·中庸》中的“万物并育而不相害,道并行而不相悖”。主要是因为该原则

A. 得到了国际社会的广泛认可 B. 提高了新中国的国际声誉

C. 发展了与周边国家的友好关系 D. 超越了意识形态和社会制度的差异

24.如表是某同学制作的新中国成立后农村生产关系调整状况表。表中错误之处有

时间 农业改革 核心内容

1950年 土地改革 废除地主土地所有制,消灭土地私有制

1953年 农业合作化 建立农村合作社,实行土地公有制

1958年 人民公社化 土地公有,强调平均主义

1978年 家庭联产承包责任制 把土地分到农民手中,归农民所有,分户经营

一处 B.两处 C.三处 D.四处

25. 1957年12月31日,《人民日报》头版刊登《今年全国工业总产值:六百二十八亿元》的报道,其中”六百二十八亿元”被编辑加粗,使读者一目了然。文中指出原煤、生铁、钢产量比1956年分别增长1800万吨、107万吨、77万吨。这个报道

A. 说明工业化建设取得显著成效 B. 引发了全面建设社会主义的浪潮

C. 表明我国建立起完整工业体系 D. 体现了经济结构的逐步调整优化

26. 如表所示是1960年、1965年我国农业、轻工业、重工业在工农业总产值中所占比重的变化(单位:%)。表中的变化直接得益于

年份 农业 轻工业 重工业

1960 21.8 26.1 52.1

1965 37.3 32.3 30.1

A. “二五”计划期间的科技创新 B. 社会主义基本政治制度的建立

C. 中共中央对苏联模式的否定 D. 党和国家对国民经济的调整

27. 1981年,湖北沙市被国务院确定为我国第一个综合改革试点城市。沙市由此对全市企业进行改革,先后涌现了一批著名企业和名牌产品。例如,生产“活力 28”洗衣粉的沙市日化,成为第一个将广告牌竖在香港的内地日化企业。这表明

A. 对外开放迈出重大步伐 B. 内地与香港实现经济互动

C. 现代企业制度逐步建立 D. 经济体制改革激发企业活力

28. 花花绿绿票证曾是无数中国家庭的重要财产,它承载着社会生活的风风雨雨,见证着岁月的风尘和沧桑。下面的票证从左图(粮票)到下图(股票)的变化直接反映了我国新时期

A. 经济体制由计划经济转向市场经济 B. 工作重点由阶级斗争转向经济建设

C. 体制改革由农村试点转向城市改革 D. 社会主义市场经济体制的基本建立

29. 2013-2021年,我国国内生产总值年均增长6.6%,高于同期世界2.6%和发展中经济体3.7%的平均增长水平;我国对世界经济增长的年平均贡献率超过30%,居世界第一。我国在国际事务中发挥着日益重要的作用,成为维护和促进世界和平与发展的坚定力量。这可用于说明新时代中国

A. 综合国力显著提升 B. 实现了中华民族伟大复兴

C. 全面建成小康社会 D. 倡导构建人类命运共同体

30. 中共十八大以来,我国提出人类命运共同体、全人类共同价值、全球发展倡议、全球安全倡议等多项世界性倡议。这些倡议

A. 推动建设合作共赢新型国际关系 B. 消除了分歧增进了互信

C. 使中国打破了美国的封锁与孤立 D. 旨在构建新型大国关系

二、非选择题(40分)

31. (15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 19世纪60至90年代,为了挽救风雨飘摇的清王朝,李鸿章等一批封建官僚在“中学为体、西学为用”的思想指导下发起了洋务运动。19世纪末至20世纪初,以康有为、梁启超为代表的资产阶级维新派,掀起了维新变法运动。以孙中山、黄兴等为代表的资产阶级革命派,学习西方“共和制道路”,发动了武昌起义,最终于1912年建立了中华民国,结束了中国两千多年的封建君主专制。1917年,以宣传西方资本主义的民主、科学为核心的新文化运动兴起,而后期随着马克思主义传入中国,社会主义思想成为新思潮主流。

——摘编自刘仓有《简析近代中国向西方学习的历程》

材料二 20世纪初,为了挽救国家危亡、寻求中华民族复兴之路,早期中国共产党人经过艰辛探索与反复比较,最终选择了马克思主义。

——摘编自袁银传、兰国汝《早期中国共产党人选择马克思主义的背景、历程与启示》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代中国学习西方的特点。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析早期中国共产党人选择马克思主义原因及其意义。(9分)

32. (15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 1978年,安徽凤阳小岗村的村民自发实行了家庭联产承包责任制,这一变革在小岗村取得成功之后,在1979年年底的中央农村工作会议上,通过了允许当时农村最贫困的“三靠队(吃粮靠返销、用钱靠救济、生产靠贷款)”从1980年开始首先实行“大包干”的决议。1980年年底进行清点时,发现全国有14%的生产队采用了“大包干”的形式,不管这些生产队原来的生产情况如何,在采取了包干到户的这一年内都取得了显著的成效。从1981年开始政府将家庭联产承包制度推广到全国,在当年年底实行的生产队就达到了45%,第二年提高到80%,到1984年全国农村99%都实行了家庭联产承包责任制度。

——摘编自林毅夫《解读中国经济》

材料二 1998年以来,为解决我国部分农村地区收听不到广播、收看不到电视的突出问题,国家实施了“村村通”工程。这一工程的实施,有效扩大了农村广播电视的覆盖,解决了近1亿农民收听、收看广播电视的问题。

——《“十一五”全国广播电视村村通工程建设规划》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国农村经济体制改革的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述“村村通”工程的意义。(6分)

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈中国共产党农村治理体现出的政治智慧。(3分)

33. (10分)阅读材料,完成下列要求。

历史犹如色彩斑斓的万花筒,不同的历史时期呈现不同的时代特征。下表是中信出版社《新编中国史》(共六册)将中国历史做了如下分期。

时期 特征

秦汉 帝国的成立

魏晋南北朝 分裂与融合的时代

隋唐 世界帝国开明开放

宋 文治昌盛武功弱势

明 多重性格的时代

中国近代史 危局与变革

请任选一个时期,结合所学知识,围绕其时代特征(认可、修改或补充上述表格中的特征均可),拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:论题明确,持论有据,逻辑清晰)

参考答案:

1—10 BAACB CCBCA 11—20 BCACC BDAAB 21—30 DDDBA DDAAA

31.(1)目的为挽救国家危亡,实现民族独立和国家富强;内容不断深化,由“器物”到“制度”再到“思想文化”;历程较为漫长、曲折;范围不断拓展。(答出3点即可)

(2)原因:民族危机的加深;资产阶级改良与革命的失败(维新变法和辛亥革命的失败);新文化运动和五四运动的思想启蒙;俄国十月革命的影响。(答出3点即可,其他答案言之有理亦可)

意义:推动了中国共产党的成立;使中国革命有了科学理论的指导。

32.(1)特点:由农民自发进行到政府推动;由试点到推广;成效显著。(言之成理即可)

(2)有利于传播党和国家的方针政策,巩固农村基层政权组织;满足了民众日益增长的精神文化需求,丰富了百姓生活;传播先进文化.普及科技知识,提高了农民群众的思想道德和科学文化素质;拓宽了农民的视野,促进了农村经济的发展。(任答3点,言之成理即可)

(3)遵循实事求是的原则;坚持为人民服务的宗旨;坚持以经济建设为中心;注重解放和发展生产力。(任答2点,言之成理即可)

33.示例一

论题:魏晋南北朝时期在分裂动荡中孕育着统一的因素

论述:魏晋南北朝上承大一统的秦汉,下启开放开明的隋唐,在近四百年的分裂与动乱中,分裂的表象之下,涌动着有利于统一的因素。

魏晋是大一统的削弱时期。政治上,南北政权分裂,政权更迭频繁,战乱不断,人民流离失所,大量中原人口南迁。门阀士族崛起,九品中正制强化士族对权力的世袭支配。思想上,佛教传入道教兴起,儒学受到冲击,在这一背景下皇权下移,大一统的专制主义中央集权国家局面陷入低谷。

魏晋南北朝又是民族大融合的时期。一方面,匈奴、鲜卑、羌等北方少数民族与汉族在纷争中交往融合,北方少数民族政权积极推进汉化政策,加强了民族交融和对中原文化的认同。另一方面,中原人口大量南迁,出现南北方民族大融合的趋势,南北经济发展不平衡的状况逐步缩小。

综上所述,魏晋南北朝是大分裂大动荡大融合的时代,长期战乱人民渴望统一,民族交融、南方经济开发、北方几次局部统一和两晋短暂统一等因素,为隋唐的大一统奠定了基础。

示例二

论题:秦汉是统一多民族封建国家的形成和巩固时期

论述:统一是中国历史发展的主流,秦汉在政治、经济、文化、疆域上的“大一统”措施,推动统一多民族国家的形成与发展。

政治上:秦以皇帝制度为核心,废分封行郡县,建立一整套的选官、监察、考核制度,正式创立了专制主义中央集权制。汉承秦制,不断加以完善,设立中朝,加强皇权。实行推恩令,派遣刺史,加强中央集权。

疆域上:秦的统一,建立起幅员辽阔的国家,空前统一的封建国家促进了各民族交流交融,推动统一多民族国家局面的形成。汉武帝开拓边疆,北击匈奴、沟通西域、设置西域都护府等,巩固统一的多民族国家。

经济文化上,秦汉时期是倡导国家经济文化大一统的重要时期,秦焚书坑儒、统一文字、统一度量衡,汉代盐铁官营、改革币制,思想上“罢黜百家独尊儒术”,儒学成为中国传统文化的主流,使得专制“大一统”思想成为一种主流意识形态。

综上所述,秦汉时期的政治体制、经济形式和文化格局上坚持“大一统”原则,建立和巩固了专制主义中央集权制度,对后世产生深远影响。

同课章节目录