1.2人类活动与环境问题第1课时课件(共22张PPT)2023-2024学年高中地理湘教版(2019)选择性必修3

文档属性

| 名称 | 1.2人类活动与环境问题第1课时课件(共22张PPT)2023-2024学年高中地理湘教版(2019)选择性必修3 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-01-30 21:31:30 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

1.2 人类活动与环境问题

第1课时

一.环境问题概述

环境与资源的相互关系

1.环境:

是一个相对的概念,以人类为中心时,环境是指人类赖以生存与发展的社会和物质条件的综合体。

2.环境与资源的关系:

从某种意义上讲,自然资源也是一种环境要素。自然资源是人类活动的物质基础。在人类活动的过程中,需要消耗一定数量的自然资源,从而引起人类生存环境的变化,并可能产生一系列的环境问题。

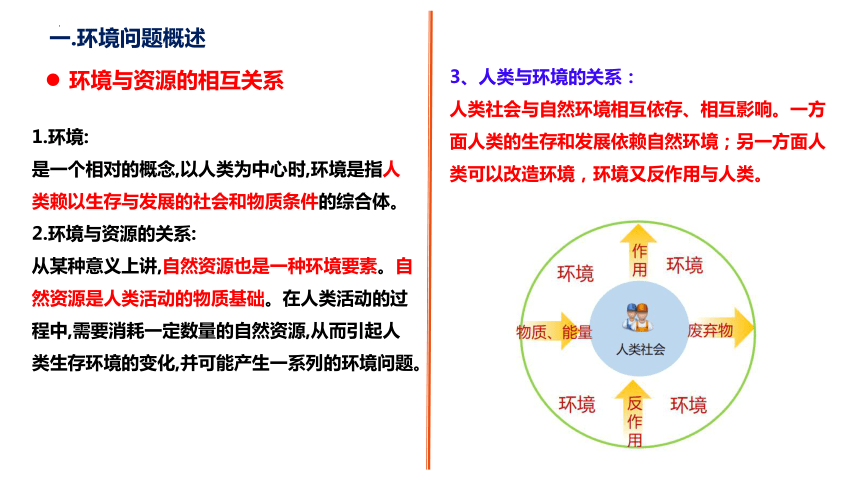

3、人类与环境的关系:

人类社会与自然环境相互依存、相互影响。一方面人类的生存和发展依赖自然环境;另一方面人类可以改造环境,环境又反作用与人类。

一.环境问题概述

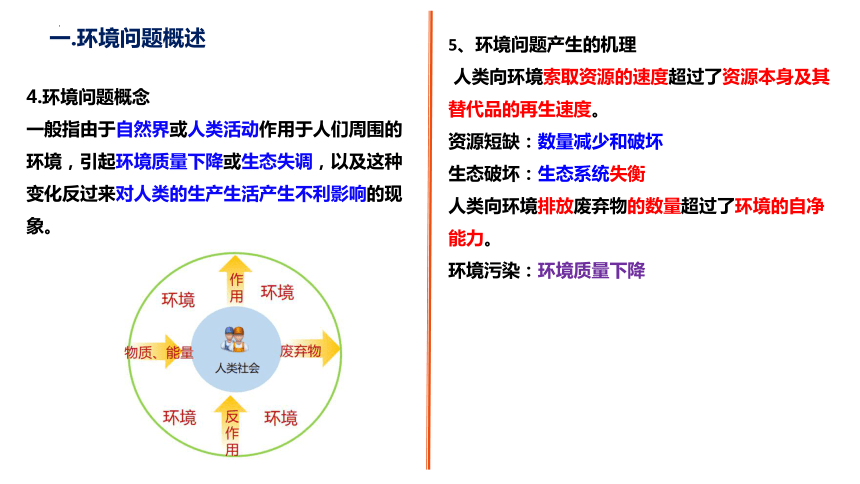

4.环境问题概念

一般指由于自然界或人类活动作用于人们周围的环境,引起环境质量下降或生态失调,以及这种变化反过来对人类的生产生活产生不利影响的现象。

5、环境问题产生的机理

人类向环境索取资源的速度超过了资源本身及其替代品的再生速度。

资源短缺:数量减少和破坏

生态破坏:生态系统失衡

人类向环境排放废弃物的数量超过了环境的自净能力。

环境污染:环境质量下降

一.环境问题概述

6、环境问题的分类(按成因)

(1)原生环境问题:由自然力或自然因素引发的环境问题。

(2)次生环境问题:由人类活动引发的环境问题。当今世界的环境问题,主要属于人类活动与环境的关系失调造成的次生环境问题。

在下列环境问题中,哪些属于原生环境问题?哪些属于次生环境问题?说出你的判断理由。

火山喷发造成大气污染。

不适当的灌溉导致土地次生盐渍化。

地震引发的水质恶化。

森林乱砍滥伐、草原过度放牧造成的荒漠化。

滥捕滥杀动物造成动物数量和种群减少。

原

次

原

次

次

一.环境问题概述

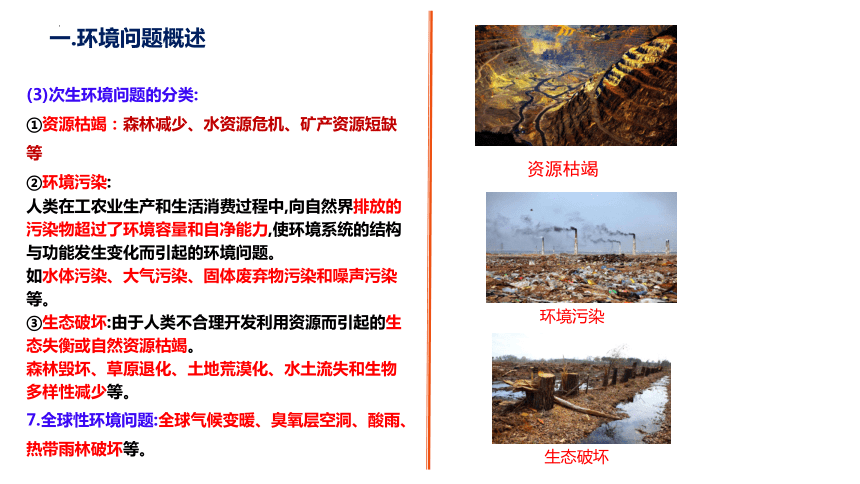

(3)次生环境问题的分类:

①资源枯竭:森林减少、水资源危机、矿产资源短缺等

②环境污染:

人类在工农业生产和生活消费过程中,向自然界排放的污染物超过了环境容量和自净能力,使环境系统的结构与功能发生变化而引起的环境问题。

如水体污染、大气污染、固体废弃物污染和噪声污染等。

③生态破坏:由于人类不合理开发利用资源而引起的生态失衡或自然资源枯竭。

森林毁坏、草原退化、土地荒漠化、水土流失和生物多样性减少等。

7.全球性环境问题:全球气候变暖、臭氧层空洞、酸雨、热带雨林破坏等。

资源枯竭

环境污染

生态破坏

一.环境问题概述

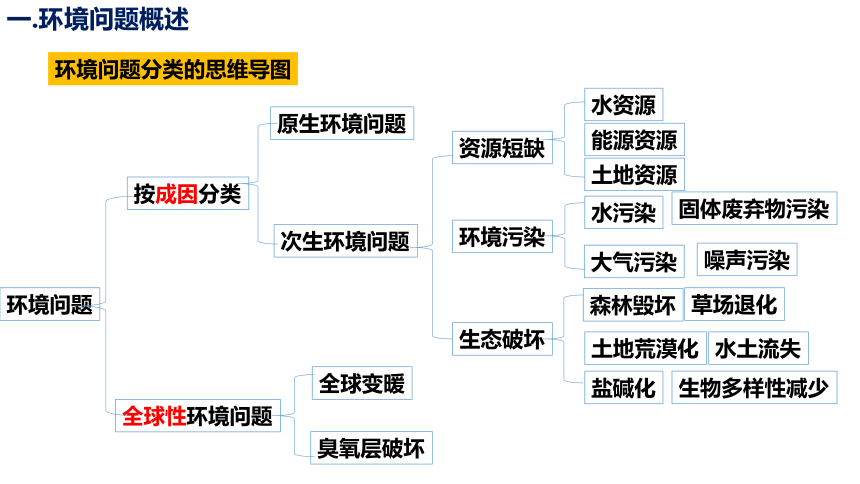

环境问题分类的思维导图

环境问题

按成因分类

原生环境问题

次生环境问题

资源短缺

环境污染

生态破坏

全球性环境问题

水资源

能源资源

土地资源

水污染

大气污染

固体废弃物污染

噪声污染

森林毁坏

草场退化

土地荒漠化

盐碱化

水土流失

生物多样性减少

全球变暖

臭氧层破坏

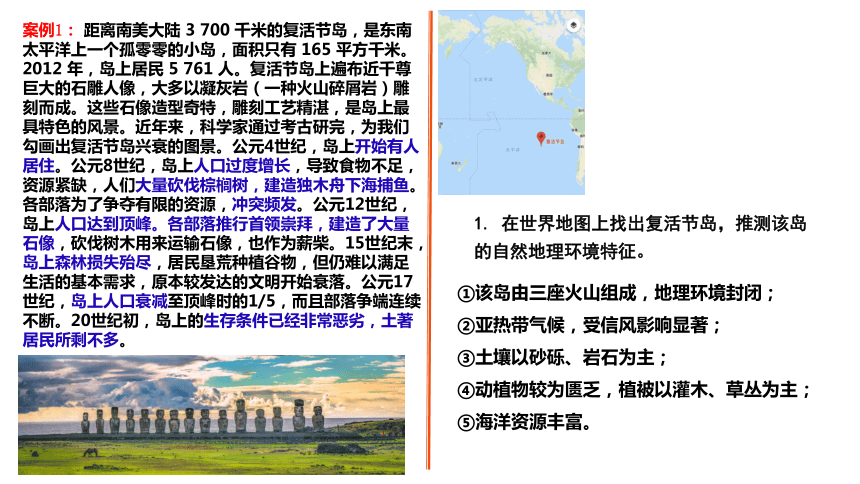

案例1: 距离南美大陆 3 700 千米的复活节岛,是东南太平洋上一个孤零零的小岛,面积只有 165 平方千米。2012 年,岛上居民 5 761 人。复活节岛上遍布近千尊巨大的石雕人像,大多以凝灰岩(一种火山碎屑岩)雕刻而成。这些石像造型奇特,雕刻工艺精湛,是岛上最具特色的风景。近年来,科学家通过考古研完,为我们勾画出复活节岛兴衰的图景。公元4世纪,岛上开始有人居住。公元8世纪,岛上人口过度增长,导致食物不足,资源紧缺,人们大量砍伐棕榈树,建造独木舟下海捕鱼。各部落为了争夺有限的资源,冲突频发。公元12世纪,岛上人口达到顶峰。各部落推行首领崇拜,建造了大量石像,砍伐树木用来运输石像,也作为薪柴。15世纪末,岛上森林损失殆尽,居民垦荒种植谷物,但仍难以满足生活的基本需求,原本较发达的文明开始衰落。公元17世纪,岛上人口衰减至顶峰时的1/5,而且部落争端连续不断。20世纪初,岛上的生存条件已经非常恶劣,土著居民所剩不多。

1. 在世界地图上找出复活节岛,推测该岛的自然地理环境特征。

①该岛由三座火山组成,地理环境封闭;

②亚热带气候,受信风影响显著;

③土壤以砂砾、岩石为主;

④动植物较为匮乏,植被以灌木、草丛为主;

⑤海洋资源丰富。

案例1: 距离南美大陆 3 700 千米的复活节岛,是东南太平洋上一个孤零零的小岛,面积只有 165 平方千米。2012 年,岛上居民 5 761 人。复活节岛上遍布近千尊巨大的石雕人像,大多以凝灰岩(一种火山碎屑岩)雕刻而成。这些石像造型奇特,雕刻工艺精湛,是岛上最具特色的风景。近年来,科学家通过考古研完,为我们勾画出复活节岛兴衰的图景。公元4世纪,岛上开始有人居住。公元8世纪,岛上人口过度增长,导致食物不足,资源紧缺,人们大量砍伐棕榈树,建造独木舟下海捕鱼。各部落为了争夺有限的资源,冲突频发。公元12世纪,岛上人口达到顶峰。各部落推行首领崇拜,建造了大量石像,砍伐树木用来运输石像,也作为薪柴。15世纪末,岛上森林损失殆尽,居民垦荒种植谷物,但仍难以满足生活的基本需求,原本较发达的文明开始衰落。公元17世纪,岛上人口衰减至顶峰时的1/5,而且部落争端连续不断。20世纪初,岛上的生存条件已经非常恶劣,土著居民所剩不多。

2. 想一想,岛上居民可以利用的自然资源主要有哪些?

森林资源、土地资源、海洋渔业资源。

案例1: 距离南美大陆 3 700 千米的复活节岛,是东南太平洋上一个孤零零的小岛,面积只有 165 平方千米。2012 年,岛上居民 5 761 人。复活节岛上遍布近千尊巨大的石雕人像,大多以凝灰岩(一种火山碎屑岩)雕刻而成。这些石像造型奇特,雕刻工艺精湛,是岛上最具特色的风景。近年来,科学家通过考古研完,为我们勾画出复活节岛兴衰的图景。公元4世纪,岛上开始有人居住。公元8世纪,岛上人口过度增长,导致食物不足,资源紧缺,人们大量砍伐棕榈树,建造独木舟下海捕鱼。各部落为了争夺有限的资源,冲突频发。公元12世纪,岛上人口达到顶峰。各部落推行首领崇拜,建造了大量石像,砍伐树木用来运输石像,也作为薪柴。15世纪末,岛上森林损失殆尽,居民垦荒种植谷物,但仍难以满足生活的基本需求,原本较发达的文明开始衰落。公元17世纪,岛上人口衰减至顶峰时的1/5,而且部落争端连续不断。20世纪初,岛上的生存条件已经非常恶劣,土著居民所剩不多。

3.在该岛文明兴衰的过程中,其环境是如何变化的?议一议,应该怎样协调人口、资源、环境与发展之间的关系?

3.环境的变化过程:复活节岛由于自然环境的优越,人口数量增多,但这人口数量超过了当时生产力水平所能提供的食物所能承载的人口数量,所以生态环境遭到破坏,不断恶化,最终导致人口减少。

协调原则:人口与社会经济的发展要以保护自然资源和环境为基础,必须同资源与环境的承载力相协调。

(1)要控制人口数量,提高人口素质,减轻人口对生态环境压力,协调人口、资源、环境与发展的关系。(2)要转变发展模式:①因地制宜发展生态农业,合理开发利用资源,降低资源、能源消耗,减少环境污染,发展清洁生产、循环经济、低碳经济; ②重视生态环境保护和建设,防治各种环境问题;科学防御自然灾害,建立防灾减灾体系。加强基础设施建设,发展交通、通信; ③发展科技,推动对外开放,加快产业结构调整,发展优势产业和特色经济,促进产业化经营; ④协调区域发展,对资源进行跨区域调配,促进区域优势互补和商品流通;⑶转变消费模式,提倡文明消费,建立资源节约型社会和环境友好型社会; ⑷加大宣传力度,鼓励公众参与,开展国际合作。

案例2: 人类社会与自然环境相互依存、相互影响,它们之间的关系主要体现在两个方面:一方面,人类的生存和发展依赖自然环境;另一方面,人类可以改造环境,环境又反作用于人类。人类若能正确处理好与环境的关系,环境就会向有益于人类生存的良性方向发展;反之,如果人类采取不适当的生产和生活方式,就会破坏大自然在漫长进化过程中形成的生态平衡,导致环境恶化,使人类生活质量下降,甚至危及人类的生存。

1、根据图1—11,描述人类社会与自然之间的相互关系。

自然环境为人类提供生存空间、物质和能量;

人类通过生产活动和生活活动向环境排放废弃物和新陈代谢产物;

人类与环境之间相互作用相互影响。

案例2: 人类社会与自然环境相互依存、相互影响,它们之间的关系主要体现在两个方面:一方面,人类的生存和发展依赖自然环境;另一方面,人类可以改造环境,环境又反作用于人类。人类若能正确处理好与环境的关系,环境就会向有益于人类生存的良性方向发展;反之,如果人类采取不适当的生产和生活方式,就会破坏大自然在漫长进化过程中形成的生态平衡,导致环境恶化,使人类生活质量下降,甚至危及人类的生存。

2、结合身边实际,举例说明环境问题是如何产生的。

人类从环境中获取物质和能量。若超过了资源本身再生速度,就会导致资源短缺、生态破坏,如水土流失、土地荒漠化、土地盐碱化、生物多样性减少、森林减少等。

人类将生产消费和生活消费产物,以废弃物的形式排放到环境中去。若超过环境自净能力,就会产生环境污染。环境污染也会演化为全球性环境问题,如酸雨、全球变暖、臭氧层破坏。

人类通过生活、生产活动对环境产生影响。若遵循自然规律、合理利用资源,环境会得到保护或改善;反之,环境恶化。

二、环境污染

(一)水污染

1.成因:

当污染物进入江河湖海等水体,并超过水体自净能力时,就会改变水体的物理、化学、生物等特性,降低水的利用价值,造成水污染。

自然原因——水体自净能力

水量(水域)大小、气温高低、流动快慢、水草多少、与外界水域交换的程度。

人为原因

①工业污水:无节制或处理不到位、不彻底的排放。

②生活污水:未经处理的生活污水、垃圾、粪便。

③农业污水:被化肥、农业等污染的农田退水或随雨水入河。

④石油污染

案例:太湖蓝藻的防治

太湖蓝藻污染事件发生于2007年5、6月间,中国江苏的太湖爆发的严重蓝藻污染,造成无锡全城自来水污染。生活用水和饮用水严重短缺,超市、商店里的桶装水被抢购一空。该事件主要是由于水源地附近蓝藻大量堆积,厌氧分解过程中产生了大量的NH3、硫醇、硫醚以及硫化氢等异味物质。

造成本次太湖蓝藻大爆发的形成原因由哪些

湖泊水域较为封闭,水体自净能力差

夏季气温高,利于蓝藻繁殖

沿湖工业众多,工业污染严重

沿湖为我国主要农业区,农业污染多

沿湖人口城市密集,生活污水多

二、环境污染

(一)水污染

2.分类:

(1)按照人类活动方式,水污染源可分为工业污染源、农业污染源和生活污染源。

(2)按照污染物空间分布状态,可分为点污染源和面污染源。

①点污染源:如矿产资源开发产生的矿山废水造成的水污染。

②面污染源:如在农业生产过程中,过量或不正确使用农药和化肥造成的水污染。

按污染物的不同,水污染一般可分为三种类型,即化学性污染、物理性污染和生物性污染。判断下列材料各属于哪种类型的水污染,并填入表中。

化学性污染

生物性污染

物理性污染

二、环境污染

(一)水污染

3.危害:

影响工农业生产、人民生活,危害人体健康,破坏生态,影响动植物繁殖。

4.治理措施:

保护水源;限制污水排放,建污水处理厂;合理布局工业生产,提高环境意识。

赤潮

一种海洋生态灾害,又叫红潮, 是一种水华现象。某些浮游生物植物、 原生动物或细菌, 在一定的环境条件下突发性增殖和聚集, 引起水色异常和水质恶化的现象。

(1)成因:①沿海地区工业废水和生活污水大量排放和过度海水养殖,造成海水富营养化,促使赤潮生物大量繁殖;②强烈光照、较高水温利于赤潮生物繁殖; ③水体交换不便的港湾和沿岸海域。

(2)影响:①藻类过度繁殖易导致海水缺氧,影响海洋生态系统,致使鱼类缺氧死亡或鱼类因缺少食物而死亡;有些赤潮生物分泌赤潮毒素, 摄食这些有毒生物的鱼虾、贝类如果不慎被人食用, 就引起人体中毒, 甚至死亡;沿海地区多为旅游胜地,旅游业受到影响。

案例:太湖蓝藻的防治

太湖蓝藻污染事件发生于2007年5、6月间,中国江苏的太湖爆发的严重蓝藻污染,造成无锡全城自来水污染。生活用水和饮用水严重短缺,超市、商店里的桶装水被抢购一空。该事件主要是由于水源地附近蓝藻大量堆积,厌氧分解过程中产生了大量的NH3、硫醇、硫醚以及硫化氢等异味物质。

针对本次蓝藻事件,我们该如何去预防水污染的产生

提高人们的环境保护意识

加强环境法规建设

工业废水实行处理排放

减少农药,化肥等大量使用

生活污水回收处理再利用

落羽杉原产于美国东南部的淡水沼泽地区,如今在美国东部、南部地区,一度繁盛的落羽杉林由于水质变化导致严重萎缩,科学家们正努力恢复落羽杉栖息地。图1为美国本土落羽杉林分布图,图2为落羽杉膝状根。完成下面小题。

1.以下关于落羽杉树木特征,说法正确的是( )A.喜暖湿和阳光充足,耐水湿

B.主要分布在湖泊周围的淤泥沼泽

C.为避免动物啃食长有膝状根

D.表皮为革质蜡质,树木四季常青

A

落羽杉原产于美国东南部的淡水沼泽地区,如今在美国东部、南部地区,一度繁盛的落羽杉林由于水质变化导致严重萎缩,科学家们正努力恢复落羽杉栖息地。图1为美国本土落羽杉林分布图,图2为落羽杉膝状根。完成下面小题。

2.导致美国东部南部沿岸的落羽杉大面积消失的原因可能是( )

A.不合理采伐,生物多样性破坏

B.气候变暖,湿地盐度上升

C.龙卷风频繁,落羽杉被风吹倒

D.降水增多,沼泽面积扩大

B

落羽杉原产于美国东南部的淡水沼泽地区,如今在美国东部、南部地区,一度繁盛的落羽杉林由于水质变化导致严重萎缩,科学家们正努力恢复落羽杉栖息地。图1为美国本土落羽杉林分布图,图2为落羽杉膝状根。完成下面小题。

3.以下关于恢复落羽杉栖息地的做法,可行的是( )

A.寻找树种替代品

B.修建水库恢复湿地

C.建立自然保护区

D.大范围引种落羽杉

C

内蒙古库布齐沙漠东北部分布着大面积的裸露土层,其沙粒较大,遇雨即溃,逢风即散。读库布齐沙漠生态治沙模式示意图,完成下面小题。

4.该裸露土层的物理性状特点的主要成因是( )

A.外力作用

B.植物光合作用

C.温带季风气候影响

D.人类活动的改造

A

内蒙古库布齐沙漠东北部分布着大面积的裸露土层,其沙粒较大,遇雨即溃,逢风即散。读库布齐沙漠生态治沙模式示意图,完成下面小题。

5.库布齐沙漠生态治沙模式的核心环节是( )A.甘草种植

B.土壤保护

C.有机牧业

D.特色旅游

A

内蒙古库布齐沙漠东北部分布着大面积的裸露土层,其沙粒较大,遇雨即溃,逢风即散。读库布齐沙漠生态治沙模式示意图,完成下面小题。

6.库布齐沙漠生态治沙模式体现了自然地理环境的( )

A.差异性

B.整体性

C.有限性

D.无序性

B

1.2 人类活动与环境问题

第1课时

一.环境问题概述

环境与资源的相互关系

1.环境:

是一个相对的概念,以人类为中心时,环境是指人类赖以生存与发展的社会和物质条件的综合体。

2.环境与资源的关系:

从某种意义上讲,自然资源也是一种环境要素。自然资源是人类活动的物质基础。在人类活动的过程中,需要消耗一定数量的自然资源,从而引起人类生存环境的变化,并可能产生一系列的环境问题。

3、人类与环境的关系:

人类社会与自然环境相互依存、相互影响。一方面人类的生存和发展依赖自然环境;另一方面人类可以改造环境,环境又反作用与人类。

一.环境问题概述

4.环境问题概念

一般指由于自然界或人类活动作用于人们周围的环境,引起环境质量下降或生态失调,以及这种变化反过来对人类的生产生活产生不利影响的现象。

5、环境问题产生的机理

人类向环境索取资源的速度超过了资源本身及其替代品的再生速度。

资源短缺:数量减少和破坏

生态破坏:生态系统失衡

人类向环境排放废弃物的数量超过了环境的自净能力。

环境污染:环境质量下降

一.环境问题概述

6、环境问题的分类(按成因)

(1)原生环境问题:由自然力或自然因素引发的环境问题。

(2)次生环境问题:由人类活动引发的环境问题。当今世界的环境问题,主要属于人类活动与环境的关系失调造成的次生环境问题。

在下列环境问题中,哪些属于原生环境问题?哪些属于次生环境问题?说出你的判断理由。

火山喷发造成大气污染。

不适当的灌溉导致土地次生盐渍化。

地震引发的水质恶化。

森林乱砍滥伐、草原过度放牧造成的荒漠化。

滥捕滥杀动物造成动物数量和种群减少。

原

次

原

次

次

一.环境问题概述

(3)次生环境问题的分类:

①资源枯竭:森林减少、水资源危机、矿产资源短缺等

②环境污染:

人类在工农业生产和生活消费过程中,向自然界排放的污染物超过了环境容量和自净能力,使环境系统的结构与功能发生变化而引起的环境问题。

如水体污染、大气污染、固体废弃物污染和噪声污染等。

③生态破坏:由于人类不合理开发利用资源而引起的生态失衡或自然资源枯竭。

森林毁坏、草原退化、土地荒漠化、水土流失和生物多样性减少等。

7.全球性环境问题:全球气候变暖、臭氧层空洞、酸雨、热带雨林破坏等。

资源枯竭

环境污染

生态破坏

一.环境问题概述

环境问题分类的思维导图

环境问题

按成因分类

原生环境问题

次生环境问题

资源短缺

环境污染

生态破坏

全球性环境问题

水资源

能源资源

土地资源

水污染

大气污染

固体废弃物污染

噪声污染

森林毁坏

草场退化

土地荒漠化

盐碱化

水土流失

生物多样性减少

全球变暖

臭氧层破坏

案例1: 距离南美大陆 3 700 千米的复活节岛,是东南太平洋上一个孤零零的小岛,面积只有 165 平方千米。2012 年,岛上居民 5 761 人。复活节岛上遍布近千尊巨大的石雕人像,大多以凝灰岩(一种火山碎屑岩)雕刻而成。这些石像造型奇特,雕刻工艺精湛,是岛上最具特色的风景。近年来,科学家通过考古研完,为我们勾画出复活节岛兴衰的图景。公元4世纪,岛上开始有人居住。公元8世纪,岛上人口过度增长,导致食物不足,资源紧缺,人们大量砍伐棕榈树,建造独木舟下海捕鱼。各部落为了争夺有限的资源,冲突频发。公元12世纪,岛上人口达到顶峰。各部落推行首领崇拜,建造了大量石像,砍伐树木用来运输石像,也作为薪柴。15世纪末,岛上森林损失殆尽,居民垦荒种植谷物,但仍难以满足生活的基本需求,原本较发达的文明开始衰落。公元17世纪,岛上人口衰减至顶峰时的1/5,而且部落争端连续不断。20世纪初,岛上的生存条件已经非常恶劣,土著居民所剩不多。

1. 在世界地图上找出复活节岛,推测该岛的自然地理环境特征。

①该岛由三座火山组成,地理环境封闭;

②亚热带气候,受信风影响显著;

③土壤以砂砾、岩石为主;

④动植物较为匮乏,植被以灌木、草丛为主;

⑤海洋资源丰富。

案例1: 距离南美大陆 3 700 千米的复活节岛,是东南太平洋上一个孤零零的小岛,面积只有 165 平方千米。2012 年,岛上居民 5 761 人。复活节岛上遍布近千尊巨大的石雕人像,大多以凝灰岩(一种火山碎屑岩)雕刻而成。这些石像造型奇特,雕刻工艺精湛,是岛上最具特色的风景。近年来,科学家通过考古研完,为我们勾画出复活节岛兴衰的图景。公元4世纪,岛上开始有人居住。公元8世纪,岛上人口过度增长,导致食物不足,资源紧缺,人们大量砍伐棕榈树,建造独木舟下海捕鱼。各部落为了争夺有限的资源,冲突频发。公元12世纪,岛上人口达到顶峰。各部落推行首领崇拜,建造了大量石像,砍伐树木用来运输石像,也作为薪柴。15世纪末,岛上森林损失殆尽,居民垦荒种植谷物,但仍难以满足生活的基本需求,原本较发达的文明开始衰落。公元17世纪,岛上人口衰减至顶峰时的1/5,而且部落争端连续不断。20世纪初,岛上的生存条件已经非常恶劣,土著居民所剩不多。

2. 想一想,岛上居民可以利用的自然资源主要有哪些?

森林资源、土地资源、海洋渔业资源。

案例1: 距离南美大陆 3 700 千米的复活节岛,是东南太平洋上一个孤零零的小岛,面积只有 165 平方千米。2012 年,岛上居民 5 761 人。复活节岛上遍布近千尊巨大的石雕人像,大多以凝灰岩(一种火山碎屑岩)雕刻而成。这些石像造型奇特,雕刻工艺精湛,是岛上最具特色的风景。近年来,科学家通过考古研完,为我们勾画出复活节岛兴衰的图景。公元4世纪,岛上开始有人居住。公元8世纪,岛上人口过度增长,导致食物不足,资源紧缺,人们大量砍伐棕榈树,建造独木舟下海捕鱼。各部落为了争夺有限的资源,冲突频发。公元12世纪,岛上人口达到顶峰。各部落推行首领崇拜,建造了大量石像,砍伐树木用来运输石像,也作为薪柴。15世纪末,岛上森林损失殆尽,居民垦荒种植谷物,但仍难以满足生活的基本需求,原本较发达的文明开始衰落。公元17世纪,岛上人口衰减至顶峰时的1/5,而且部落争端连续不断。20世纪初,岛上的生存条件已经非常恶劣,土著居民所剩不多。

3.在该岛文明兴衰的过程中,其环境是如何变化的?议一议,应该怎样协调人口、资源、环境与发展之间的关系?

3.环境的变化过程:复活节岛由于自然环境的优越,人口数量增多,但这人口数量超过了当时生产力水平所能提供的食物所能承载的人口数量,所以生态环境遭到破坏,不断恶化,最终导致人口减少。

协调原则:人口与社会经济的发展要以保护自然资源和环境为基础,必须同资源与环境的承载力相协调。

(1)要控制人口数量,提高人口素质,减轻人口对生态环境压力,协调人口、资源、环境与发展的关系。(2)要转变发展模式:①因地制宜发展生态农业,合理开发利用资源,降低资源、能源消耗,减少环境污染,发展清洁生产、循环经济、低碳经济; ②重视生态环境保护和建设,防治各种环境问题;科学防御自然灾害,建立防灾减灾体系。加强基础设施建设,发展交通、通信; ③发展科技,推动对外开放,加快产业结构调整,发展优势产业和特色经济,促进产业化经营; ④协调区域发展,对资源进行跨区域调配,促进区域优势互补和商品流通;⑶转变消费模式,提倡文明消费,建立资源节约型社会和环境友好型社会; ⑷加大宣传力度,鼓励公众参与,开展国际合作。

案例2: 人类社会与自然环境相互依存、相互影响,它们之间的关系主要体现在两个方面:一方面,人类的生存和发展依赖自然环境;另一方面,人类可以改造环境,环境又反作用于人类。人类若能正确处理好与环境的关系,环境就会向有益于人类生存的良性方向发展;反之,如果人类采取不适当的生产和生活方式,就会破坏大自然在漫长进化过程中形成的生态平衡,导致环境恶化,使人类生活质量下降,甚至危及人类的生存。

1、根据图1—11,描述人类社会与自然之间的相互关系。

自然环境为人类提供生存空间、物质和能量;

人类通过生产活动和生活活动向环境排放废弃物和新陈代谢产物;

人类与环境之间相互作用相互影响。

案例2: 人类社会与自然环境相互依存、相互影响,它们之间的关系主要体现在两个方面:一方面,人类的生存和发展依赖自然环境;另一方面,人类可以改造环境,环境又反作用于人类。人类若能正确处理好与环境的关系,环境就会向有益于人类生存的良性方向发展;反之,如果人类采取不适当的生产和生活方式,就会破坏大自然在漫长进化过程中形成的生态平衡,导致环境恶化,使人类生活质量下降,甚至危及人类的生存。

2、结合身边实际,举例说明环境问题是如何产生的。

人类从环境中获取物质和能量。若超过了资源本身再生速度,就会导致资源短缺、生态破坏,如水土流失、土地荒漠化、土地盐碱化、生物多样性减少、森林减少等。

人类将生产消费和生活消费产物,以废弃物的形式排放到环境中去。若超过环境自净能力,就会产生环境污染。环境污染也会演化为全球性环境问题,如酸雨、全球变暖、臭氧层破坏。

人类通过生活、生产活动对环境产生影响。若遵循自然规律、合理利用资源,环境会得到保护或改善;反之,环境恶化。

二、环境污染

(一)水污染

1.成因:

当污染物进入江河湖海等水体,并超过水体自净能力时,就会改变水体的物理、化学、生物等特性,降低水的利用价值,造成水污染。

自然原因——水体自净能力

水量(水域)大小、气温高低、流动快慢、水草多少、与外界水域交换的程度。

人为原因

①工业污水:无节制或处理不到位、不彻底的排放。

②生活污水:未经处理的生活污水、垃圾、粪便。

③农业污水:被化肥、农业等污染的农田退水或随雨水入河。

④石油污染

案例:太湖蓝藻的防治

太湖蓝藻污染事件发生于2007年5、6月间,中国江苏的太湖爆发的严重蓝藻污染,造成无锡全城自来水污染。生活用水和饮用水严重短缺,超市、商店里的桶装水被抢购一空。该事件主要是由于水源地附近蓝藻大量堆积,厌氧分解过程中产生了大量的NH3、硫醇、硫醚以及硫化氢等异味物质。

造成本次太湖蓝藻大爆发的形成原因由哪些

湖泊水域较为封闭,水体自净能力差

夏季气温高,利于蓝藻繁殖

沿湖工业众多,工业污染严重

沿湖为我国主要农业区,农业污染多

沿湖人口城市密集,生活污水多

二、环境污染

(一)水污染

2.分类:

(1)按照人类活动方式,水污染源可分为工业污染源、农业污染源和生活污染源。

(2)按照污染物空间分布状态,可分为点污染源和面污染源。

①点污染源:如矿产资源开发产生的矿山废水造成的水污染。

②面污染源:如在农业生产过程中,过量或不正确使用农药和化肥造成的水污染。

按污染物的不同,水污染一般可分为三种类型,即化学性污染、物理性污染和生物性污染。判断下列材料各属于哪种类型的水污染,并填入表中。

化学性污染

生物性污染

物理性污染

二、环境污染

(一)水污染

3.危害:

影响工农业生产、人民生活,危害人体健康,破坏生态,影响动植物繁殖。

4.治理措施:

保护水源;限制污水排放,建污水处理厂;合理布局工业生产,提高环境意识。

赤潮

一种海洋生态灾害,又叫红潮, 是一种水华现象。某些浮游生物植物、 原生动物或细菌, 在一定的环境条件下突发性增殖和聚集, 引起水色异常和水质恶化的现象。

(1)成因:①沿海地区工业废水和生活污水大量排放和过度海水养殖,造成海水富营养化,促使赤潮生物大量繁殖;②强烈光照、较高水温利于赤潮生物繁殖; ③水体交换不便的港湾和沿岸海域。

(2)影响:①藻类过度繁殖易导致海水缺氧,影响海洋生态系统,致使鱼类缺氧死亡或鱼类因缺少食物而死亡;有些赤潮生物分泌赤潮毒素, 摄食这些有毒生物的鱼虾、贝类如果不慎被人食用, 就引起人体中毒, 甚至死亡;沿海地区多为旅游胜地,旅游业受到影响。

案例:太湖蓝藻的防治

太湖蓝藻污染事件发生于2007年5、6月间,中国江苏的太湖爆发的严重蓝藻污染,造成无锡全城自来水污染。生活用水和饮用水严重短缺,超市、商店里的桶装水被抢购一空。该事件主要是由于水源地附近蓝藻大量堆积,厌氧分解过程中产生了大量的NH3、硫醇、硫醚以及硫化氢等异味物质。

针对本次蓝藻事件,我们该如何去预防水污染的产生

提高人们的环境保护意识

加强环境法规建设

工业废水实行处理排放

减少农药,化肥等大量使用

生活污水回收处理再利用

落羽杉原产于美国东南部的淡水沼泽地区,如今在美国东部、南部地区,一度繁盛的落羽杉林由于水质变化导致严重萎缩,科学家们正努力恢复落羽杉栖息地。图1为美国本土落羽杉林分布图,图2为落羽杉膝状根。完成下面小题。

1.以下关于落羽杉树木特征,说法正确的是( )A.喜暖湿和阳光充足,耐水湿

B.主要分布在湖泊周围的淤泥沼泽

C.为避免动物啃食长有膝状根

D.表皮为革质蜡质,树木四季常青

A

落羽杉原产于美国东南部的淡水沼泽地区,如今在美国东部、南部地区,一度繁盛的落羽杉林由于水质变化导致严重萎缩,科学家们正努力恢复落羽杉栖息地。图1为美国本土落羽杉林分布图,图2为落羽杉膝状根。完成下面小题。

2.导致美国东部南部沿岸的落羽杉大面积消失的原因可能是( )

A.不合理采伐,生物多样性破坏

B.气候变暖,湿地盐度上升

C.龙卷风频繁,落羽杉被风吹倒

D.降水增多,沼泽面积扩大

B

落羽杉原产于美国东南部的淡水沼泽地区,如今在美国东部、南部地区,一度繁盛的落羽杉林由于水质变化导致严重萎缩,科学家们正努力恢复落羽杉栖息地。图1为美国本土落羽杉林分布图,图2为落羽杉膝状根。完成下面小题。

3.以下关于恢复落羽杉栖息地的做法,可行的是( )

A.寻找树种替代品

B.修建水库恢复湿地

C.建立自然保护区

D.大范围引种落羽杉

C

内蒙古库布齐沙漠东北部分布着大面积的裸露土层,其沙粒较大,遇雨即溃,逢风即散。读库布齐沙漠生态治沙模式示意图,完成下面小题。

4.该裸露土层的物理性状特点的主要成因是( )

A.外力作用

B.植物光合作用

C.温带季风气候影响

D.人类活动的改造

A

内蒙古库布齐沙漠东北部分布着大面积的裸露土层,其沙粒较大,遇雨即溃,逢风即散。读库布齐沙漠生态治沙模式示意图,完成下面小题。

5.库布齐沙漠生态治沙模式的核心环节是( )A.甘草种植

B.土壤保护

C.有机牧业

D.特色旅游

A

内蒙古库布齐沙漠东北部分布着大面积的裸露土层,其沙粒较大,遇雨即溃,逢风即散。读库布齐沙漠生态治沙模式示意图,完成下面小题。

6.库布齐沙漠生态治沙模式体现了自然地理环境的( )

A.差异性

B.整体性

C.有限性

D.无序性

B