2.2 城镇化课件(共91张PPT)2023--2023学年高中地理人教版(2019)必修第二册

文档属性

| 名称 | 2.2 城镇化课件(共91张PPT)2023--2023学年高中地理人教版(2019)必修第二册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 71.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-01-30 21:33:04 | ||

图片预览

文档简介

(共91张PPT)

城镇化

The Urbanization

第二章 乡村和城镇

第二节

核心素养

区域

认知

地理实践力

综合

思维

人地协调观

能够通过案例和资料综合分析比较发达国家与发展中国家的城镇化差异。

结合区域资料,理解城镇化的概念,城镇化的主要特征,了解城镇化的意义,出现的主要问题。

通过调查本地区的情况,了解地理信息技术在本地区城镇管理中的应用。

通过学习了解本地区城镇化过程中的问题,以及应对的措施,体现热爱家乡、建设家乡的情感。

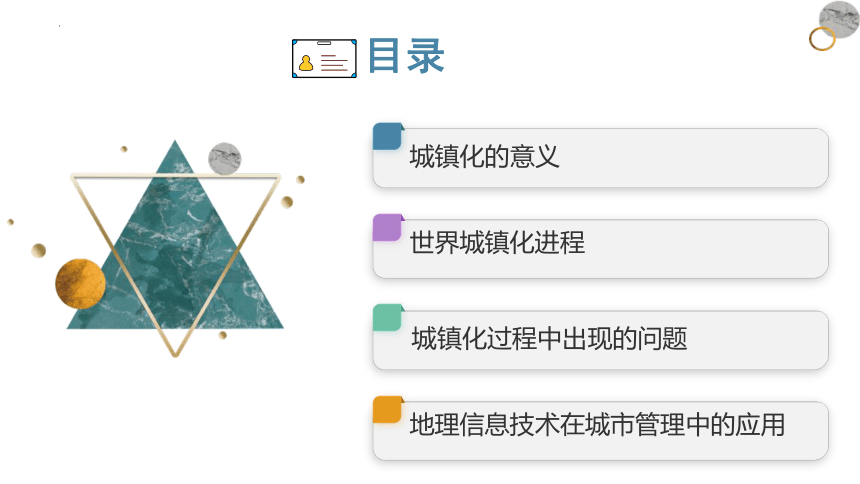

目录

城镇化过程中出现的问题

城镇化的意义

世界城镇化进程

地理信息技术在城市管理中的应用

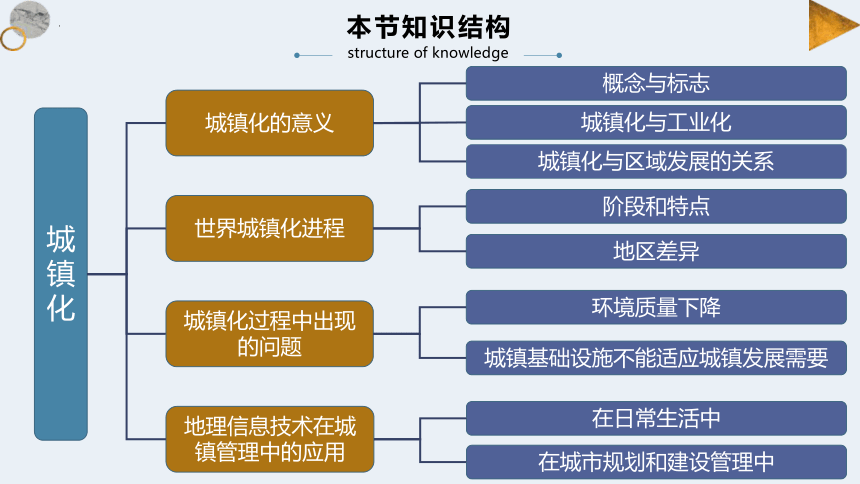

本节知识结构

structure of knowledge

城镇化

城镇化的意义

世界城镇化进程

地理信息技术在城镇管理中的应用

概念与标志

城镇化与工业化

城镇化与区域发展的关系

阶段和特点

地区差异

环境质量下降

城镇基础设施不能适应城镇发展需要

城镇化过程中出现的问题

在日常生活中

在城市规划和建设管理中

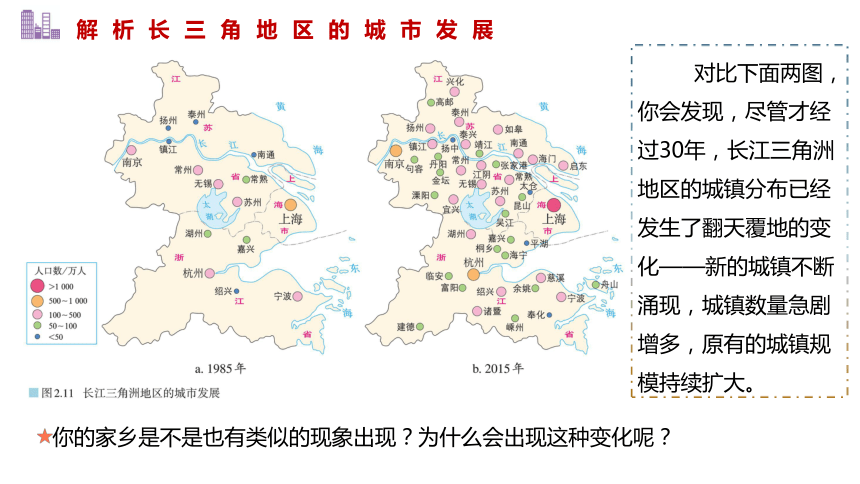

对比下面两图,你会发现,尽管才经过30年,长江三角洲地区的城镇分布已经发生了翻天覆地的变化——新的城镇不断涌现,城镇数量急剧增多,原有的城镇规模持续扩大。

你的家乡是不是也有类似的现象出现?为什么会出现这种变化呢?

解析长三角地区的城市发展

1985-2015年城市数目增多,等级提高。

所述的现象是城镇化的具体体现,城镇化是社会经济发展的必然结果,是社会进步的表现。

你的家乡是不是也有类似的现象出现?为什么会出现这种变化呢?

城镇化的意义

PART ONE

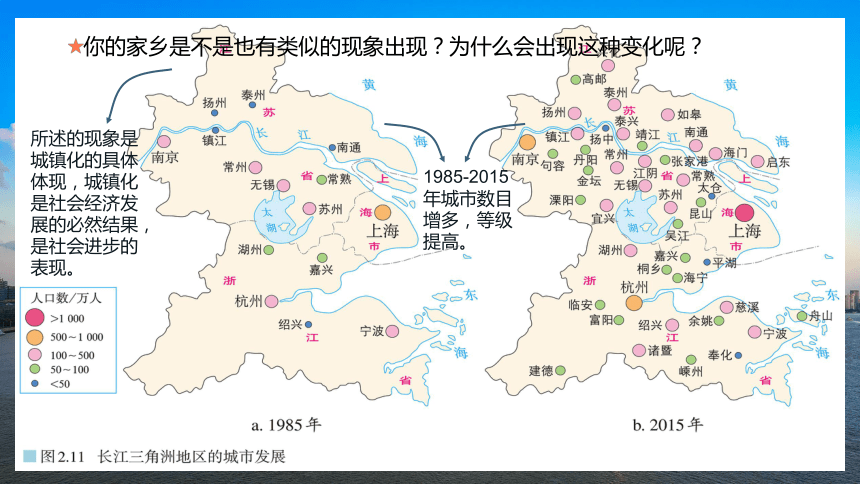

城镇化也称城市化

一般是指乡村人口向城镇地区集聚和乡村地区转变为城镇地区的过程。

20世纪80年代初的深圳渔民村(资料照片)。

2020年8月13日拍摄的深圳市区一景(无人机照片)

城镇化

人口城镇化

人口城镇化

城镇人口增加

城镇化有三个主要标志:

城镇建设用地规模扩大

城镇人口占区域总人口的比例上升

衡量城镇化水平的最重要指标

城镇化

工业化

Urbanization and industrialization

城镇化与工业化密切相关

是社会经济发展的必然结果,反映社会的进步

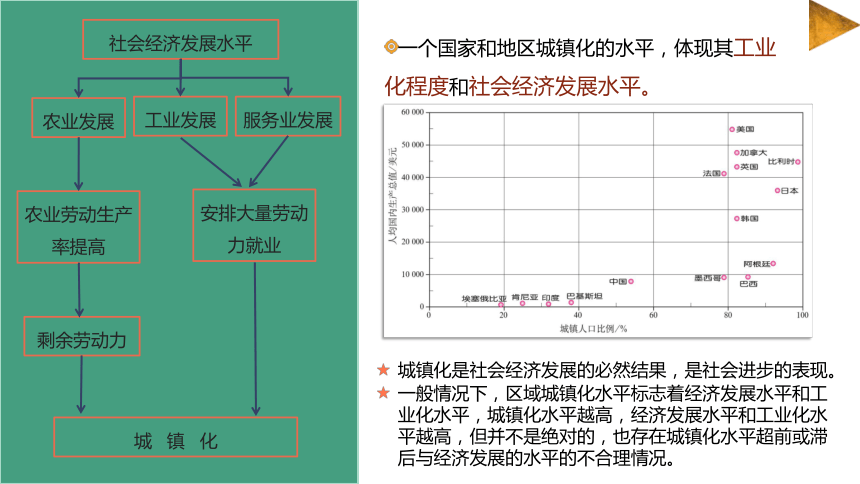

一个国家和地区城镇化的水平,体现其工业化程度和社会经济发展水平

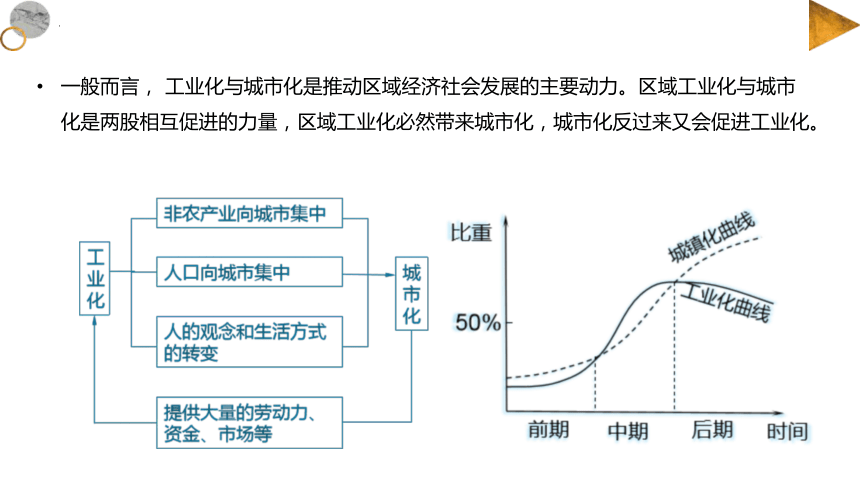

一般而言, 工业化与城市化是推动区域经济社会发展的主要动力。区域工业化与城市化是两股相互促进的力量,区域工业化必然带来城市化,城市化反过来又会促进工业化。

一个国家和地区城镇化的水平,体现其工业化程度和社会经济发展水平。

社会经济发展水平

城 镇 化

农业发展

工业发展

服务业发展

农业劳动生产率提高

安排大量劳动力就业

剩余劳动力

城镇化是社会经济发展的必然结果,是社会进步的表现。

一般情况下,区域城镇化水平标志着经济发展水平和工业化水平,城镇化水平越高,经济发展水平和工业化水平越高,但并不是绝对的,也存在城镇化水平超前或滞后与经济发展的水平的不合理情况。

城镇化和区域的发展是相互促进的。

城镇是区域的中心,集中了大量的人口、工业、服务业和基础设施等,能带动区域经济发展、社会繁荣、环境改善;

区域经济水平的提高,又可为城镇的发展增添动力,推动城镇化进程。

促进区域经济增长

城镇化有助于推动区域工业和服务业的发展,改善产业结构

城镇基础设施、公共服务设施和住宅建设等会拉动内需,为经济发展提供持续的动力

城镇中修建基础设施、公共服务设施等,既能为人们生活带来便利,也能促进经济发展。

图为黑龙江省哈尔滨市地铁修建工地

提高资源利用率

城镇里建筑密集, 人口密度和居住密度大,水、电、天然气等设施集中,可提高土地、水等资源的利用效率

城镇中大型的住宅小区可以集中提供水、 电、气等资源,客纳众多人口,满足人们日常休闲、购物等生活需求。

图为北京市通州部分小区

改善城乡居住环境

城镇化伴随着污染物的集中排放,同时也便于人们对污染物进行集中处理,提升环境质量,通过平整土地、修建设施、绿化等措施,改善城乡居住环境

企业生产、居民生活会产生大量污水和废水,容易污染环境;污水处理厂运用先进的技术设备能处理这些污水和废水,将其变为可重新利用的水资源。

图为甘肃省兰州市某污水处理厂

增强区域社会和谐

城镇里就业机会众多,教育、医疗、交通等公共服务设施完善,不仅为城镇居民,也为乡村居民提供优质服务;

随着城镇化的发展,城乡居民人均收入、受教育水平的差别不断缩小,人们的价值观念和生活方式等逐渐趋同。

近几年,我国大力推进社会主义新农村建设,在广大乡村兴建了许多便民设施

图为江苏省常州市嘉泽镇上埠村村民广场上的健身器材

世界城镇化进程

Part Two

世界城镇人口占总人口的比例很低,不到2%

01

18世纪中叶之前

欧美各国相继经历了工业革命,城镇化开始加快发展

02

18世纪中叶开始

03

世界人口增加了70%,城镇人口增加了340%,1900年世界城镇人口比例提高到13.3%。

19世纪的100年里

世界城镇人口比例达到53.4%

05

至2016年

尤其第二次世界大战以后,世界城镇化的速度、规模、范围都达到了空前的程度,世界城镇人口占总人口的比例迅速上升

04

20世纪以来

答案:

问题:

1.分别计算1950、2000、2010、2030(预计)的世界城镇人口比例。

18 世纪中叶 1900年 1950年 2000年 2030年

<2% 13.3% 28.7% 49.6% 60.5%

答案:

18世纪中叶之前为城镇化起步阶段,水平很低,增速缓慢;产业革命后城镇化水平逐渐提高,1900年达到13.3%;20世纪以来世界城镇化加速发展,增速快,水平较高。

问题:

2.根据计算结果说明世界城镇化水平变化状况。

发达国家和发展中国家经历了不同的城镇化进程,达到不同的城镇化水平

世界城镇化率与人口分布图

World urbanization rate and population distribution

城镇化率

城市人口

世界城镇人口增长率分布图

Distribution of world urban population growth rate

增长率

城市人口

世界城镇化率分布图

读世界各国城镇人口的比例图和世界城市化水平的提高图,绘制表格从时空上比较发达国家和发展中国家城镇化的差异。

发达国家和发展中国家城镇化的比较

比较项目 发达国家 发展中国家

起步时间 起步早,在1851年英国成为世界上第一个城镇人口超过乡村人口的国家。 起步晚,发展快,大部分国家是在第二次世界大战之后开始城镇化进程。

城镇化 水平 新技术革命以来,由于发达国家农业劳动生产率大大提高,使大量乡村人口转为城镇人口。20世纪70年代,发达国家城镇人口的比例一般达到70%左右。

城镇化水平远远落后于发达国家,1990年城镇人口的比例只有33.6%

城镇化发展趋势 出现逆城镇化现象,从20世纪70年代中期开始,由于环境方面的原因,人口从大城市向环境质量较好的乡村居民点和小城镇流动。 城镇化发展速度快,城镇人口的增长速度超过发达国家。

综合世界各国城镇化进程,各国城镇化水平随时间的变化可以表示为一条稍被拉平的“S"形曲线,这条曲线符合一般城镇化发展的实际。

城镇人口比例/100%

时间

0

20

40

60

80

100

初期阶段

中期阶段

后期阶段

城镇化水平较低,发展较慢

人口向城镇迅速聚集,城镇化推进很快。随着人口和产业向城镇集中,城区出现了劳动力过剩、交通拥挤、住房紧张、环境恶化等问题。汽车普及后,许多人和企业开始迁往郊区

城镇化水平比较高,城镇人口比例的增长趋缓甚至停滞。在有些地区,城镇化地域不断向农村推进,一些大城市的人口和产业迁往离城市更远的农村和小村镇,使大城市人口减少

“S”形曲线反映了世界城镇化水平随时间的变化规律,尽管世界各国的城镇化水平高低不一,但是,它们都处于城镇化进程中的某一阶段。发达国家大都进入了城镇化的后期阶段,发展中国家则大部分处于初期阶段和中期阶段。“S”形曲线符合城镇化的一般发展过程,借助该曲线有助于理解现实的城镇化地域差异和越策城市未来的发展。但现实中任何国家的城镇化水平随时间的发展都不可能留下一条完全相同、平滑连续的标准曲线,有时会出现较大的差异。

城镇化水平低,城镇人口增长缓慢,进程慢。

人口大量进城,城市扩张,城镇化加速

城镇化水平高,速度趋缓,出现逆城镇化

发达国家

Developed country

发达国家城镇化起步早,城镇化水平高

例如,英国、美国的城镇化在19世纪迅速发展,至20世纪70年代,城镇化水平已达70%

70%

城镇化 URBANIZATION

从20世纪70年代中期,随着人们对环境质量要求提高

及乡村和小城镇基础设施的完善,在英国、 美国、日本等发达国家

相继出现了与城镇化过程相反的人口流动现象

主要表现为大城市人口向乡村居民点和小城镇回流,大城市中心区人口萎缩

逆城

镇化

C-urbanization

高城镇化率瑞士乡村聚落景观

R- settlement landscape with high U-rate in Switzerland

发展中国家

Developing country

发展中国家的城镇化起步比发达国家晚得多。

二战前,大多数发展中国家的城镇化水平很低

二战后,发展中国家纷纷取得民族独立,经济迅速发展,城镇人口的增长速度超过了发达国家

发展中国家城镇化还处于较低水平

但由于乡村人口基数大,发展中国家的城镇化水平还远远落后于发达国家

例如,印度、巴基斯坦、肯尼亚、埃塞俄比亚等国家的城镇化水平还不足40%

低城

镇化

L-urbanization

巴西里约热内卢贫民窟聚落景观图

Landscape of slums in Rio de Janeiro, Brazil

城市化

郊区城市化

逆城市化

再城市化

市中心

Center

郊区

Suburb

郊区

Suburb

农村

Rural

农村

Rural

人口向城市地区集聚和乡村地区转变为城市地区

部分人口转向近郊区

人口迁往远郊或农村

人口重新实现内迁

城市化

郊区城市化

逆城市化

再城市化

市中心

Center

郊区

Suburb

郊区

Suburb

农村

Rural

农村

Rural

人口向城市地区集聚和乡村地区转变为城市地区

部分人口转向近郊区

人口迁往远郊或农村

人口重新实现内迁

发展

中国家

发达

国家

发达国家

个别城市

英国是世界上最早开始近代城镇化的国家。在工业革命的推动下,19世纪英国的城镇化进程十分迅速,大批工业城市如曼彻斯特、伯明翰等迅速成长起来。从1801—1851年的半个世纪里,全国5 000人以上的城镇由106个增加到265个,城镇人口比例由26%提高到45%。

进入20世纪,英国开始出现迁往郊区居住的现象。一些原先位于伦敦周围的小城镇逐渐被伦敦“吞并”,成为大伦敦的一部分。从伦敦经伯明翰到曼彻斯特、利物浦一带的城市规模也在迅远扩大,而且相互越来越接近,城市与城市间的界线日趋模糊,形成连成一片的城市地域,称“英格兰城市带”

案例

英国的城镇化进程

20世纪下半叶,大伦敦的城市人口出现减少的趋势: 1961-1971年人口减少了0.8%,1971-1981 年人口减少了10.1%。 英国的其他大城市也出现了同样的现象。伴随着这一过程,这些大城市的市中心出现了失业率增高、空旧房增多、犯罪率升高、市中心人口比例下降等现象

面对城市人口的减少,英国政府和规划师着力开发大城市的中心衰落区,并改善其生活环境,吸引年轻的专业技术人员回城工作和居住,高技术产业和服务业得到发展

英国的城镇化进程总结

阶段 时间 结果

开始时间 18世纪中叶 出现城市化

城镇化迅速发展时期 19世纪 1801-1851年,全国5000人以上的城镇由106个增加到265个,城镇人口比例由26%提高到45%。出现了一大批工业城市,如曼切斯特、伯明翰等

出现郊区城镇化时期 20世纪 从伦敦经伯明翰到曼切斯特、利物浦一带的城市规模也在迅速扩大,而且相互越来越接近,城市与城市间的界线日趋模糊,形成连成一片的城市地域,称“英格兰城市带”

出现逆城镇化时期 20世纪下半叶 大城市的市中心出现了失业率增高、空旧房增多、犯罪率升高、市中心人口比例下降等现象

再城镇化时期 近30多年 大伦敦的人口在经历了连续30多年的下降之后,于1985年开始微弱增长

答案:

城市数量增多,用地规模扩大,形成城市群(带);第二、第三产业比例上升,城市的生活方式和价值观向乡村扩散。

问题:

请概括19世纪到20世纪上半叶英国城镇化在地域上的变化,并推测城镇化对区域产业结构和区域文化的影响。

答案:

复兴城市,提升城镇化的功能和内涵;提高城市的土地利用;避免对绿地、森林和农田过度开发;促进区域可持续发展。

问题:

请分析英国吸引人口回到城市的原因。

活动

了解我国的城镇化和区域差异

我国的城镇化虽然起步较晚,但是发展速度很快,尤其是改革开放以来,我国城镇化进入了持续稳定的快速发展阶段。

目前,我国东部沿海地区城镇化水平较高,已超过60%,形成了京津冀、长江三角洲、珠江三角洲等一批城市群;但是中西部地区城镇化水平还不到50%。

答案:

城镇化水平持续上升,原因是改革开放后工业化进程的发展,吸收大量农村劳动力进入城镇,也带动城镇服务业的发展,进而吸引更多人口进入城镇。20世纪90年代我国经济增长快,城镇化随之加快; 1996 年城镇化水平达到30%,进入城镇化加速阶段。

问题:

1.改革开放以后,我国的城镇化有什么特点?为什么会出现这种特点?

答案:

我国东部的自然禀赋比中西部优越,故东部地区的经济发展水平比中西部高,城镇化水平也高;改革开放初期,国家政策向沿海地区倾斜,沿海地区开放程度高,促进东部地区的发展,从而吸引大量中西部劳动力流向东部城镇。所以东部地区城镇化水平比中西部地区高。

问题:

2.运用所学知识,分析我国东部地区和中西部城镇化水平差异较大的原因。

城镇化过程中出现的问题

Part Three

城镇化改变了人们的生产、生活方式,给区域经济的发展带来了巨大活力。但是,在城镇化过程中,也容易出现各种各样的环境问题和社会问题

城镇化改变了人们的生产、生活方式,也给文化教育、价值观念等方面带来了显著的不同,可以推动区域社会经济的发展。

大气圈

Atmosphere

生物圈

Biosphere

水文圈

Hydrology

岩石圈

lithosphere

改变大气成分

影响大气水热状况

影响生物栖息地

生物多样性减少

水质、水量和地下水

运动发生变化

生活废渣影响

城市土地质量

城镇是人类对自然环境干预最强烈、自然环境变化最大的地方。

城镇化对自然地理环境要素的改变

当城镇生产和生活排放的污染物超出异一定的限度,城镇环境质量就会下降,甚至出现大气污染、水污染、垃圾污染和噪声污染等环境问题,严重影响人们的生活。

大气污染

Air pollution

污染源:工矿企业、家庭炉灶、汽车尾气等

污染物造成的结果:煤烟、粉尘产生烟雾,使空气污浊;产生光化学烟雾及酸雨

危害:使城市空气污浊,危害人体健康,危害生物生存和发育,腐蚀建筑物

措施:合理布局有污染的企业,集中供暖,扩大绿化,建立隔离带

过快的城镇化导致城市环境污染

污染源:工业废水、生活污水等

污染物造成的结果:水体富营养化造成藻类及其他浮游生物过度繁殖,使水体缺氧,危害水生生物生存;有害金属导致公害病发生

危害:破坏水质,危害人体健康和动植物的生长、繁衍

措施:建立污水处理厂,实行污水达标排放

水污染

water pollution

过快的城镇化导致城市环境污染

污染源:工业垃圾和居民生活垃圾等

污染物造成的结果:垃圾影响环境卫生,占据活动空间

危害:危害人体健康和环境

措施:及时清理,实行分类回收、利用

固体污染

Solid pollution

过快的城镇化导致城市环境污染

污染源:交通给运输、工业生产、建筑施工和社会活动等

污染物造成的结果:大于50分贝的噪声

危害:破坏生活环境,影响人们休息、工作和交谈,甚至损害身体健康

措施:噪声大的工厂远离城市布局,建立绿化隔离带

噪声污染

Noise pollution

过快的城镇化导致城市环境污染

过快的城镇化导致的社会问题

城镇产生的问题 表现形式

城镇交通问题 ①交通堵塞,特别是上下班高峰期;②交通事故频发;③公共交通频发;④停车场紧张

城镇住宅问题 ①居住环境差;②住宅质量低劣,设备缺少,住房破损;③房价昂贵,空房率上升;④出现贫民窟、棚户区

城镇社会问题 ①就业困难,失业现象严重;②贫困问题,特别是失业者、技术过时者和缺乏充分教育的群体增加;③老年人问题(人口老龄化);④内城经济衰退

原因:城市人口急剧膨胀,汽车数量不断增加

危害:时间和能源浪费,影响环境质量;影响居住质量

措施:控制城市人口;合理布局道路;加快住房建设;发展公交

居住交通

Residential traffic

过快的城镇化导致的社会问题

就业问题

Employment

措施:加快经济发展、增加就业岗位

原因:城市人口急剧增加,乡村人口无序迁入

危害:造成贫困问题、社会治安问题、就业压力增大

过快的城镇化导致的社会问题

发展中国家现在正处于城镇化快速发展阶段,各类城镇化问题相对较多。

有的发展中国家城镇化畸形发展,与经济发展不相适应,失业率高、贫困等社会问题突出,在一定程度上影响或制约了城镇的发展

发达国家的城镇化过程中也曾出现过环境污染问题,经过后来的不断治理,大部分得以有效解决。

知识拓展

解决城市环境问题的主要措施

严格控制大城市规模,分散大城市职能,建设新区和卫星城,努力推进郊区城镇化,以缓解城市中心区的压力。

对城市进行合理规划,加强对城市的管理,妥善处理好城市各功能分区的关系。

因地制宜,建设人地和谐的生态城市。

案例

非洲国家的城镇化

自20世纪90年代中期以来,非洲城镇人口激增。2015年非洲大约有40.7%的人口居住在城镇,城镇人口增长率为全球最高。

非洲不同地区城镇化进程不尽相同。目前,北部非洲城镇化水平最高,西部非洲次之,东部非洲步伐较慢。一些国家的部分地区,如埃及尼罗河三角洲地区、摩洛哥沿海地带、南非首都周边地带城镇化水平较高、速度较快。

非洲国家城镇化过程中面临的挑战也不容小觑。与其他发展中国家和地区相比,撒哈拉以南非洲地区城镇的食品与住宅价格相对较高

由于无法承担高昂的生活成本,“城镇贫困”现象日益凸显,贫民窟逐渐蔓延,给城镇和谐发展造成了巨大压力。

答案:

科学技术进步,粮食供应盈余,工业和服务业发展;人均寿命提高;农村人口涌入城镇寻求就业机会和更好的发展空间;有些国家因为动乱、灾荒,导致农村人口涌入城镇。

问题:

1.请分析20世纪90年代中期以来,非洲城镇人口激增的原因。

答案:

中国城镇发展模式为非洲城镇化提供了很好的借鉴,投资参与非洲城镇建设,帮助完善基础设施,提供更多就业岗位;农业专家为非洲国家带去中国经验和技术,提高粮食产量和农业生产率。

问题:

2.你认为中国的“一带一路” 倡议对非洲国家的城镇化可提供哪些帮助 请说明理由。

合理利用城乡空间的意义

Part Four

城市,尤其大城市是人口高度密集的地区。随着城镇化的发展,城市的方方面面在不断地变化,居民生活不便,城市管理面临很大挑战。

在城市管理中,应用广泛的地理信息技术主要包括遥感、地理信息系统和全球卫星导航系统。

地理信息技术在城市规划、市政建设、公共服务等城市管理方面得到了广泛应用。

输入某一中心点,可以快捷搜索该点附近的餐馆、酒店、医院、景点等各类信息

出行时通过手机软件,输入要查询的公交线路,就可以看到公交车的实时位置、到站时间等信息,方便人们灵活选择出行时间。

在城市管理中,借助地理信息系统对各类空间信息的储存、分析和处理功能,结合全球卫星导航系统的定位、导航功能,可为市民衣食住行等日常生活搭建信息平台,提供便利。

在城市规划和建设管理中,地理信息系统依托强大的数据管理、图层分析、制图等功能,为政府、企业等提供全方位的应用服务。

利用地理信息系统,可以对公共服务设施布局提供优化方案。

知识拓展

地理信息系统在城市建设和管理中的应用

应用领域 主要功能

信息管理与服务 主要向城市居民提供日常工作与生活所需的各种信息

规划和管理 主要是进行城市规划设计、工程选址等,也可以进行城市管理和辅助决策

基础设施管理 利用地理信息系统能够完成工程设计、应急抢修、日常维护工作,可大幅度提高工作效率

土地利用与管理 土地利用涉及土地利用性质变化,土地轮廓变化、土地权属变更等内容。地理信息系统可以有效完成对土地利用状况的监控和管理,提高工作质量和效率

生态环境管理 应用地理信息系统,可以实现城市生态规划、环境评价、环境与区域可持续发展的决策分析、环境设施的管理等

活动

了解地理信息技术在城市出警中的应用

城市110指挥中心在接到报警后,能在最短的时间内指挥警车到达事故地点。为提高出警效率,城市都配备了巡逻警车。应用地理信息技术可大大提高出警效率。

答案:

警车的车载全球卫星导航系统(GNSS),可以将定位信息发给110指挥中心,使110指挥中心可以随时知道每辆巡警车在城市中的位置。

问题:

1.110指挥中心要随时掌握每辆巡警车在城市中的位置,可以利用哪一种地理信息技术

答案:

所有车辆的信息都由地理信息系统(GIS)整理分析,因此寻找离出事地点最近车辆的相关数据,需要地理信息系统。

问题:

2.110 指挥中心要确定哪-辆巡警车离事故地点最近, 可以利用哪一种地理信息技术

答案:

判断道路是否畅通,可以用到摄像技术和视频传输技术,也可以通过车辆车载全球卫星导航系统和地理信息系统查询。如果存在严重交通堵塞,可以另外呼叫较近的、有条件较快赶到出事地点的巡警车,同时通过互联网告知可能进入该路段的车辆及时避开

问题:3.110 指挥中心要判定最近的警车至事故地点的道路是否畅通,还需要利用哪些技术 如果存在严重交通堵塞,110指挥中心又该怎么办

答案:

接警→确认出事地点的位置→了解其周围巡警车的位置(在显示各巡警车的城市地理信息系统中)→分析确定最近(或最快到达)的巡警车→通知该巡警车出警。

问题:4.假如你是 110指挥中心的调度员,请你设计在接到报警到指挥警车前往事故地点的工作程序。

答案:

城市交通组织和管理、商业组织和管理、城市规划、卫生救护、物流等部门,都可以利用地理信息技术。

问题:

5.由此例推想,地理信息技术还可以应用于城市管理的哪些部门中

自学窗

城镇分布与自然法

在自然界,我们看到玄武岩柱截面呈正六边形,土地龟裂呈成正六边形……自然界为什么会形成这么多如此规则的正六边形呢 我们用简单的数学方法就能解决这个问题。如图2.29所示,假设一定平面内均匀分布着若干质点,如果以这些质点为中心,等距离、平均地划分面积,则形成以这些质点为中心的正六边形。

自学窗

城镇分布与自然法

早在1933年,地理学家克里斯塔勒在研究德国南部城镇分布的基础上,惊奇地发现,如果自然条件、人文条件的分布是均匀的,还满足其他一些条件,则区域内城镇的分布有如图2.29所示的质点,其服务范围呈现正六边形。

自学窗

城镇分布与自然法

当然由于“均质、均匀”的条件难以满足,玄武岩柱截面、土地龟裂也会形成多种不规则的形状,区域中城镇的分布更不可能呈现规则的正六边形。但是,地理学家的研究告诉我们,一个区域内城镇的分布也暗含一定的自然法则。

玄武岩柱

土地龟裂

第二节 城镇化

能力提升:

运用资料,理解城镇化的概念、标志及意义,了解世界城镇化进程阶段及特点,解释城镇化过程中出现的环境问题和社会问题及解决措施。

学以致用

下图为我国某城市某阶段不同区域人口的发展变化示意图。据此完成下面小题。

1.图示反映该城市的城镇化进程为( )

A.逆城市化 B.郊区城市化

C.快速城市化 D.城市空心化

B

解析:读图可知,该城市核心区常住人口增长率-14.2%,说明人口数量减少;内外环间常住人口增长率10%,人口数量增多;近郊区常住人口增长率26%,人口数量增多;说明人口由城市核心区向环间区、近郊区迁移,反映该城市的城镇化进程为郊区城市化,B正确;逆城市化是城市人口向周边中小城市或乡村地区迁移的过程,导致城市中心区萎缩,出现空心化现象,AD错误;快速城市化阶段城市中心区人口是增长的,C错误。故选B。

下图为我国某城市某阶段不同区域人口的发展变化示意图。据此完成下面小题。

2.该城市区域人口的变化说明( )

A.核心区城市问题突出

B.近郊区就业岗位较少

C.环间区人口出生率高

D.远郊区城市用地扩大

A

解析:该城市区域人口的变化说明核心区常住人口减少,城市问题突出,A正确;近郊区常住人口增加,就业岗位可能增多,B错误;环间区人口增加是人口迁入的结果,不是人口出生率高,C错误;近郊区人口增加,用地规模扩大,D错误。故选A。

湾区指的是海岸线向内陆凹陷的地理单元。由一个海湾或相连若干个海湾、港湾及邻近岛屿共同组成的区域,基于湾区城市群所衍生出的“经济效应”被称为湾区经济。下图为“全球四大湾区面积、人口和经济指标对比图”。结合所学知识,回答以下小题。

3.世界城市的发展进入湾区时代,湾区城市是科技、商业和金融产业、商业服务业的聚集地,但四大湾区经济各具特色,以下说法正确的是( )

A.纽约湾区是金融湾

B.旧金山湾区是产业+金融+科技湾区

C.东京湾区是科技+商业湾区

D.粤港澳大湾区是科技创新型湾区

A

解析:美国纽约湾区是金融湾区,承载世界金融的核心中枢,A正确;旧金山湾区是世界重点实验室及研究机构聚集地,主要以科技创新、高新技术为主,B错误;东京湾区综合京滨和京叶两大工业带为主的工业加工湾区,C错误;粤港澳大湾区是产业+金融+科技湾区,粤港澳大湾区发展势头强劲、湾区面积大、人口数量多,充分利用湾区地理条件发展了各类产业,金融服务业及科技创新类的经济部门,突出优点不明显,D错误。故选A。

湾区指的是海岸线向内陆凹陷的地理单元。由一个海湾或相连若干个海湾、港湾及邻近岛屿共同组成的区域,基于湾区城市群所衍生出的“经济效应”被称为湾区经济。下图为“全球四大湾区面积、人口和经济指标对比图”。结合所学知识,回答以下小题。

4.对比其他湾区的经济发展特点,我国粤港澳大湾区发展首先应( )

A.积极开发全球消费市场,加强交通通信建设

B.传统产业改造,治理环境污染

C.扩大人口规模,拓展城市建设用地

D.培育创新环境,提高金融、高新技术产业比重

D

解析:粤港澳大湾区与其他湾区相比较,人均GDP水平低,积极开发全球消费市场,加强交通通信建设说法正确,但是属于首先发展方向,A错误;粤港澳大湾区不适宜发展传统产业,B错误;粤港澳大湾区本身是四个湾区人口数量最多的,且人均GDP水平最低,不适合盲目扩大人口规模,而如何提高人口素质,提高湾区核心竞争力、是粤港澳大湾区发展的首要任务,首先应培育创新环境,提高金融、高新技术产业比重,C错误,D正确。故选D。

珀斯为西澳大利亚州州府,为澳大利亚第四大城市,于1829年建成。1885年由于黄金、铁、镍等矿产的发现,珀斯周边矿产开采产业兴起,逐渐形成西澳金矿区,为全国贡献大量财富。西澳金矿区矿产资源总量大,点位多。尽管矿业发达,但矿区附近难以形成有一定规模的城镇,大多数矿工定居在珀斯,每天在珀斯和矿区之间通勤。读图,完成下面小题。

5.西澳金矿区矿业发达,但整体城镇化发展比较缓慢,其最主要原因是( )

A.矿业发展不固定

B.矿业对劳动力吸引低

C.矿业环境污染重

D.矿业发展缓慢

A

解析:结合材料信息“西澳金矿区矿产资源总量大,点位多。尽管矿业发达,但矿区附近难以形成有一定规模的城镇”提示可知,矿产点位多,难以形成固定的城镇,所以西澳金矿区矿业发达,但整体城镇化发展比较缓慢,其最主要原因是矿业发展不固定,A对;澳大利亚为发达国家,矿业提供的工资水平高,对劳动力吸引高,B错;矿业环境污染重不是西澳金矿区整体城镇化发展比较缓慢的最主要原因,C错;西澳金矿区矿业发达,D错。故选A。

珀斯为西澳大利亚州州府,为澳大利亚第四大城市,于1829年建成。1885年由于黄金、铁、镍等矿产的发现,珀斯周边矿产开采产业兴起,逐渐形成西澳金矿区,为全国贡献大量财富。西澳金矿区矿产资源总量大,点位多。尽管矿业发达,但矿区附近难以形成有一定规模的城镇,大多数矿工定居在珀斯,每天在珀斯和矿区之间通勤。读图,完成下面小题。

6.珀斯城市化发展快、水平高,其优势是( )

A.资源丰富 B.环境优美

C.土地价格低 D.基础设施比较好

D

解析:结合材料信息“珀斯为西澳大利亚州州府,为澳大利亚第四大城市,于1829年建成”、“大多数矿工定居在珀斯,每天在珀斯和矿区之间通勤”提示可知,珀斯基础设施比较好,对工人的吸引力较大,矿工定居在珀斯,使珀斯城市人口增多,城市用地扩张,加快了珀斯城市化发展、水平提高,D对;结合材料信息“1885年由于黄金、铁、镍等矿产的发现,珀斯周边矿产开采产业兴起,逐渐形成西澳金矿区,为全国贡献大量财富”提示可知,珀斯周边资源丰富,A错;环境条件不是珀斯城市化发展快、水平高的主要优势,B错;珀斯为西澳大利亚州州府,为澳大利亚第四大城市,其土地价格高,C错。故选D。

7.阅读图文材料,完成下列要求。

随着城市化进程的加快,“城中村”的问题日渐突出,传统的“城中村”改造主要是拆迁重建或者就地整改。深圳在“城中村”改造的过程中试行了两种新方式,一是水围村模式(即整体统筹模式),以政府为主导的城市更新整治,政府出资将城中村整租下来进行改造,并以低价租给辖区内产业人才,这为人才保障性住房的建设提供了一个很好的借鉴方向。相比于拆除重建,城中村综合整治方式是更为柔性的改造方式:二是万村模式(即逐栋开发模式),从村民个体出发,与村民直接签约,通过对每一栋村民自建楼的改造来实现整个村的改造。

(1)简述“城中村”存在的可能原因?

规划不合理,城市化进程加快,耕地被占用,村庄被包围,形成城中村;土地征收成本高,拆迁协调难度大,整改方案落实难;周边房价高,城中村地租低,租房需求多,增加村民收入。

答案:

结合所学可知,城市化发展前期速度较快,因此在城市化建设中会出现规划不合理的现象;城市化进程加快,城市建设用地需求增加,大量的耕地被占用,村庄被包围,形成城中村;随着经济的发展,土地征收成本高,拆迁城中村协调难度大,整改方案落实难,造成了城中村依然存在;城中村周边房价高,而城中村地租低,外来人口租房需求多,因此有助于增加村民收入,促进经济发展。

解析:

7.阅读图文材料,完成下列要求。

随着城市化进程的加快,“城中村”的问题日渐突出,传统的“城中村”改造主要是拆迁重建或者就地整改。深圳在“城中村”改造的过程中试行了两种新方式,一是水围村模式(即整体统筹模式),以政府为主导的城市更新整治,政府出资将城中村整租下来进行改造,并以低价租给辖区内产业人才,这为人才保障性住房的建设提供了一个很好的借鉴方向。相比于拆除重建,城中村综合整治方式是更为柔性的改造方式:二是万村模式(即逐栋开发模式),从村民个体出发,与村民直接签约,通过对每一栋村民自建楼的改造来实现整个村的改造。

(2)为深圳“城中村”的后续开发建设提出合理建议。

加强发展规划设计,预留发展空间;强化政府引导和调控,协调各方利益;优先发展高新技术产业和第三产业;重视环境保护;完善相关基础设施。

答案:

结合所学可知,城市发展首先应加强发展规划设计,预留发展空间,防止再次出现用地紧张的局面;在管理上,强化政府引导和调控,协调各方利益,防止激化社会矛盾;优先发展高新技术产业和第三产业,促进原有产业升级,带动整体经济发展;重视环境保护,改善居住环境;完善相关基础设施,提供更好的城市服务。

解析:

谢谢观看

城镇化

The Urbanization

第二章 乡村和城镇

第二节

核心素养

区域

认知

地理实践力

综合

思维

人地协调观

能够通过案例和资料综合分析比较发达国家与发展中国家的城镇化差异。

结合区域资料,理解城镇化的概念,城镇化的主要特征,了解城镇化的意义,出现的主要问题。

通过调查本地区的情况,了解地理信息技术在本地区城镇管理中的应用。

通过学习了解本地区城镇化过程中的问题,以及应对的措施,体现热爱家乡、建设家乡的情感。

目录

城镇化过程中出现的问题

城镇化的意义

世界城镇化进程

地理信息技术在城市管理中的应用

本节知识结构

structure of knowledge

城镇化

城镇化的意义

世界城镇化进程

地理信息技术在城镇管理中的应用

概念与标志

城镇化与工业化

城镇化与区域发展的关系

阶段和特点

地区差异

环境质量下降

城镇基础设施不能适应城镇发展需要

城镇化过程中出现的问题

在日常生活中

在城市规划和建设管理中

对比下面两图,你会发现,尽管才经过30年,长江三角洲地区的城镇分布已经发生了翻天覆地的变化——新的城镇不断涌现,城镇数量急剧增多,原有的城镇规模持续扩大。

你的家乡是不是也有类似的现象出现?为什么会出现这种变化呢?

解析长三角地区的城市发展

1985-2015年城市数目增多,等级提高。

所述的现象是城镇化的具体体现,城镇化是社会经济发展的必然结果,是社会进步的表现。

你的家乡是不是也有类似的现象出现?为什么会出现这种变化呢?

城镇化的意义

PART ONE

城镇化也称城市化

一般是指乡村人口向城镇地区集聚和乡村地区转变为城镇地区的过程。

20世纪80年代初的深圳渔民村(资料照片)。

2020年8月13日拍摄的深圳市区一景(无人机照片)

城镇化

人口城镇化

人口城镇化

城镇人口增加

城镇化有三个主要标志:

城镇建设用地规模扩大

城镇人口占区域总人口的比例上升

衡量城镇化水平的最重要指标

城镇化

工业化

Urbanization and industrialization

城镇化与工业化密切相关

是社会经济发展的必然结果,反映社会的进步

一个国家和地区城镇化的水平,体现其工业化程度和社会经济发展水平

一般而言, 工业化与城市化是推动区域经济社会发展的主要动力。区域工业化与城市化是两股相互促进的力量,区域工业化必然带来城市化,城市化反过来又会促进工业化。

一个国家和地区城镇化的水平,体现其工业化程度和社会经济发展水平。

社会经济发展水平

城 镇 化

农业发展

工业发展

服务业发展

农业劳动生产率提高

安排大量劳动力就业

剩余劳动力

城镇化是社会经济发展的必然结果,是社会进步的表现。

一般情况下,区域城镇化水平标志着经济发展水平和工业化水平,城镇化水平越高,经济发展水平和工业化水平越高,但并不是绝对的,也存在城镇化水平超前或滞后与经济发展的水平的不合理情况。

城镇化和区域的发展是相互促进的。

城镇是区域的中心,集中了大量的人口、工业、服务业和基础设施等,能带动区域经济发展、社会繁荣、环境改善;

区域经济水平的提高,又可为城镇的发展增添动力,推动城镇化进程。

促进区域经济增长

城镇化有助于推动区域工业和服务业的发展,改善产业结构

城镇基础设施、公共服务设施和住宅建设等会拉动内需,为经济发展提供持续的动力

城镇中修建基础设施、公共服务设施等,既能为人们生活带来便利,也能促进经济发展。

图为黑龙江省哈尔滨市地铁修建工地

提高资源利用率

城镇里建筑密集, 人口密度和居住密度大,水、电、天然气等设施集中,可提高土地、水等资源的利用效率

城镇中大型的住宅小区可以集中提供水、 电、气等资源,客纳众多人口,满足人们日常休闲、购物等生活需求。

图为北京市通州部分小区

改善城乡居住环境

城镇化伴随着污染物的集中排放,同时也便于人们对污染物进行集中处理,提升环境质量,通过平整土地、修建设施、绿化等措施,改善城乡居住环境

企业生产、居民生活会产生大量污水和废水,容易污染环境;污水处理厂运用先进的技术设备能处理这些污水和废水,将其变为可重新利用的水资源。

图为甘肃省兰州市某污水处理厂

增强区域社会和谐

城镇里就业机会众多,教育、医疗、交通等公共服务设施完善,不仅为城镇居民,也为乡村居民提供优质服务;

随着城镇化的发展,城乡居民人均收入、受教育水平的差别不断缩小,人们的价值观念和生活方式等逐渐趋同。

近几年,我国大力推进社会主义新农村建设,在广大乡村兴建了许多便民设施

图为江苏省常州市嘉泽镇上埠村村民广场上的健身器材

世界城镇化进程

Part Two

世界城镇人口占总人口的比例很低,不到2%

01

18世纪中叶之前

欧美各国相继经历了工业革命,城镇化开始加快发展

02

18世纪中叶开始

03

世界人口增加了70%,城镇人口增加了340%,1900年世界城镇人口比例提高到13.3%。

19世纪的100年里

世界城镇人口比例达到53.4%

05

至2016年

尤其第二次世界大战以后,世界城镇化的速度、规模、范围都达到了空前的程度,世界城镇人口占总人口的比例迅速上升

04

20世纪以来

答案:

问题:

1.分别计算1950、2000、2010、2030(预计)的世界城镇人口比例。

18 世纪中叶 1900年 1950年 2000年 2030年

<2% 13.3% 28.7% 49.6% 60.5%

答案:

18世纪中叶之前为城镇化起步阶段,水平很低,增速缓慢;产业革命后城镇化水平逐渐提高,1900年达到13.3%;20世纪以来世界城镇化加速发展,增速快,水平较高。

问题:

2.根据计算结果说明世界城镇化水平变化状况。

发达国家和发展中国家经历了不同的城镇化进程,达到不同的城镇化水平

世界城镇化率与人口分布图

World urbanization rate and population distribution

城镇化率

城市人口

世界城镇人口增长率分布图

Distribution of world urban population growth rate

增长率

城市人口

世界城镇化率分布图

读世界各国城镇人口的比例图和世界城市化水平的提高图,绘制表格从时空上比较发达国家和发展中国家城镇化的差异。

发达国家和发展中国家城镇化的比较

比较项目 发达国家 发展中国家

起步时间 起步早,在1851年英国成为世界上第一个城镇人口超过乡村人口的国家。 起步晚,发展快,大部分国家是在第二次世界大战之后开始城镇化进程。

城镇化 水平 新技术革命以来,由于发达国家农业劳动生产率大大提高,使大量乡村人口转为城镇人口。20世纪70年代,发达国家城镇人口的比例一般达到70%左右。

城镇化水平远远落后于发达国家,1990年城镇人口的比例只有33.6%

城镇化发展趋势 出现逆城镇化现象,从20世纪70年代中期开始,由于环境方面的原因,人口从大城市向环境质量较好的乡村居民点和小城镇流动。 城镇化发展速度快,城镇人口的增长速度超过发达国家。

综合世界各国城镇化进程,各国城镇化水平随时间的变化可以表示为一条稍被拉平的“S"形曲线,这条曲线符合一般城镇化发展的实际。

城镇人口比例/100%

时间

0

20

40

60

80

100

初期阶段

中期阶段

后期阶段

城镇化水平较低,发展较慢

人口向城镇迅速聚集,城镇化推进很快。随着人口和产业向城镇集中,城区出现了劳动力过剩、交通拥挤、住房紧张、环境恶化等问题。汽车普及后,许多人和企业开始迁往郊区

城镇化水平比较高,城镇人口比例的增长趋缓甚至停滞。在有些地区,城镇化地域不断向农村推进,一些大城市的人口和产业迁往离城市更远的农村和小村镇,使大城市人口减少

“S”形曲线反映了世界城镇化水平随时间的变化规律,尽管世界各国的城镇化水平高低不一,但是,它们都处于城镇化进程中的某一阶段。发达国家大都进入了城镇化的后期阶段,发展中国家则大部分处于初期阶段和中期阶段。“S”形曲线符合城镇化的一般发展过程,借助该曲线有助于理解现实的城镇化地域差异和越策城市未来的发展。但现实中任何国家的城镇化水平随时间的发展都不可能留下一条完全相同、平滑连续的标准曲线,有时会出现较大的差异。

城镇化水平低,城镇人口增长缓慢,进程慢。

人口大量进城,城市扩张,城镇化加速

城镇化水平高,速度趋缓,出现逆城镇化

发达国家

Developed country

发达国家城镇化起步早,城镇化水平高

例如,英国、美国的城镇化在19世纪迅速发展,至20世纪70年代,城镇化水平已达70%

70%

城镇化 URBANIZATION

从20世纪70年代中期,随着人们对环境质量要求提高

及乡村和小城镇基础设施的完善,在英国、 美国、日本等发达国家

相继出现了与城镇化过程相反的人口流动现象

主要表现为大城市人口向乡村居民点和小城镇回流,大城市中心区人口萎缩

逆城

镇化

C-urbanization

高城镇化率瑞士乡村聚落景观

R- settlement landscape with high U-rate in Switzerland

发展中国家

Developing country

发展中国家的城镇化起步比发达国家晚得多。

二战前,大多数发展中国家的城镇化水平很低

二战后,发展中国家纷纷取得民族独立,经济迅速发展,城镇人口的增长速度超过了发达国家

发展中国家城镇化还处于较低水平

但由于乡村人口基数大,发展中国家的城镇化水平还远远落后于发达国家

例如,印度、巴基斯坦、肯尼亚、埃塞俄比亚等国家的城镇化水平还不足40%

低城

镇化

L-urbanization

巴西里约热内卢贫民窟聚落景观图

Landscape of slums in Rio de Janeiro, Brazil

城市化

郊区城市化

逆城市化

再城市化

市中心

Center

郊区

Suburb

郊区

Suburb

农村

Rural

农村

Rural

人口向城市地区集聚和乡村地区转变为城市地区

部分人口转向近郊区

人口迁往远郊或农村

人口重新实现内迁

城市化

郊区城市化

逆城市化

再城市化

市中心

Center

郊区

Suburb

郊区

Suburb

农村

Rural

农村

Rural

人口向城市地区集聚和乡村地区转变为城市地区

部分人口转向近郊区

人口迁往远郊或农村

人口重新实现内迁

发展

中国家

发达

国家

发达国家

个别城市

英国是世界上最早开始近代城镇化的国家。在工业革命的推动下,19世纪英国的城镇化进程十分迅速,大批工业城市如曼彻斯特、伯明翰等迅速成长起来。从1801—1851年的半个世纪里,全国5 000人以上的城镇由106个增加到265个,城镇人口比例由26%提高到45%。

进入20世纪,英国开始出现迁往郊区居住的现象。一些原先位于伦敦周围的小城镇逐渐被伦敦“吞并”,成为大伦敦的一部分。从伦敦经伯明翰到曼彻斯特、利物浦一带的城市规模也在迅远扩大,而且相互越来越接近,城市与城市间的界线日趋模糊,形成连成一片的城市地域,称“英格兰城市带”

案例

英国的城镇化进程

20世纪下半叶,大伦敦的城市人口出现减少的趋势: 1961-1971年人口减少了0.8%,1971-1981 年人口减少了10.1%。 英国的其他大城市也出现了同样的现象。伴随着这一过程,这些大城市的市中心出现了失业率增高、空旧房增多、犯罪率升高、市中心人口比例下降等现象

面对城市人口的减少,英国政府和规划师着力开发大城市的中心衰落区,并改善其生活环境,吸引年轻的专业技术人员回城工作和居住,高技术产业和服务业得到发展

英国的城镇化进程总结

阶段 时间 结果

开始时间 18世纪中叶 出现城市化

城镇化迅速发展时期 19世纪 1801-1851年,全国5000人以上的城镇由106个增加到265个,城镇人口比例由26%提高到45%。出现了一大批工业城市,如曼切斯特、伯明翰等

出现郊区城镇化时期 20世纪 从伦敦经伯明翰到曼切斯特、利物浦一带的城市规模也在迅速扩大,而且相互越来越接近,城市与城市间的界线日趋模糊,形成连成一片的城市地域,称“英格兰城市带”

出现逆城镇化时期 20世纪下半叶 大城市的市中心出现了失业率增高、空旧房增多、犯罪率升高、市中心人口比例下降等现象

再城镇化时期 近30多年 大伦敦的人口在经历了连续30多年的下降之后,于1985年开始微弱增长

答案:

城市数量增多,用地规模扩大,形成城市群(带);第二、第三产业比例上升,城市的生活方式和价值观向乡村扩散。

问题:

请概括19世纪到20世纪上半叶英国城镇化在地域上的变化,并推测城镇化对区域产业结构和区域文化的影响。

答案:

复兴城市,提升城镇化的功能和内涵;提高城市的土地利用;避免对绿地、森林和农田过度开发;促进区域可持续发展。

问题:

请分析英国吸引人口回到城市的原因。

活动

了解我国的城镇化和区域差异

我国的城镇化虽然起步较晚,但是发展速度很快,尤其是改革开放以来,我国城镇化进入了持续稳定的快速发展阶段。

目前,我国东部沿海地区城镇化水平较高,已超过60%,形成了京津冀、长江三角洲、珠江三角洲等一批城市群;但是中西部地区城镇化水平还不到50%。

答案:

城镇化水平持续上升,原因是改革开放后工业化进程的发展,吸收大量农村劳动力进入城镇,也带动城镇服务业的发展,进而吸引更多人口进入城镇。20世纪90年代我国经济增长快,城镇化随之加快; 1996 年城镇化水平达到30%,进入城镇化加速阶段。

问题:

1.改革开放以后,我国的城镇化有什么特点?为什么会出现这种特点?

答案:

我国东部的自然禀赋比中西部优越,故东部地区的经济发展水平比中西部高,城镇化水平也高;改革开放初期,国家政策向沿海地区倾斜,沿海地区开放程度高,促进东部地区的发展,从而吸引大量中西部劳动力流向东部城镇。所以东部地区城镇化水平比中西部地区高。

问题:

2.运用所学知识,分析我国东部地区和中西部城镇化水平差异较大的原因。

城镇化过程中出现的问题

Part Three

城镇化改变了人们的生产、生活方式,给区域经济的发展带来了巨大活力。但是,在城镇化过程中,也容易出现各种各样的环境问题和社会问题

城镇化改变了人们的生产、生活方式,也给文化教育、价值观念等方面带来了显著的不同,可以推动区域社会经济的发展。

大气圈

Atmosphere

生物圈

Biosphere

水文圈

Hydrology

岩石圈

lithosphere

改变大气成分

影响大气水热状况

影响生物栖息地

生物多样性减少

水质、水量和地下水

运动发生变化

生活废渣影响

城市土地质量

城镇是人类对自然环境干预最强烈、自然环境变化最大的地方。

城镇化对自然地理环境要素的改变

当城镇生产和生活排放的污染物超出异一定的限度,城镇环境质量就会下降,甚至出现大气污染、水污染、垃圾污染和噪声污染等环境问题,严重影响人们的生活。

大气污染

Air pollution

污染源:工矿企业、家庭炉灶、汽车尾气等

污染物造成的结果:煤烟、粉尘产生烟雾,使空气污浊;产生光化学烟雾及酸雨

危害:使城市空气污浊,危害人体健康,危害生物生存和发育,腐蚀建筑物

措施:合理布局有污染的企业,集中供暖,扩大绿化,建立隔离带

过快的城镇化导致城市环境污染

污染源:工业废水、生活污水等

污染物造成的结果:水体富营养化造成藻类及其他浮游生物过度繁殖,使水体缺氧,危害水生生物生存;有害金属导致公害病发生

危害:破坏水质,危害人体健康和动植物的生长、繁衍

措施:建立污水处理厂,实行污水达标排放

水污染

water pollution

过快的城镇化导致城市环境污染

污染源:工业垃圾和居民生活垃圾等

污染物造成的结果:垃圾影响环境卫生,占据活动空间

危害:危害人体健康和环境

措施:及时清理,实行分类回收、利用

固体污染

Solid pollution

过快的城镇化导致城市环境污染

污染源:交通给运输、工业生产、建筑施工和社会活动等

污染物造成的结果:大于50分贝的噪声

危害:破坏生活环境,影响人们休息、工作和交谈,甚至损害身体健康

措施:噪声大的工厂远离城市布局,建立绿化隔离带

噪声污染

Noise pollution

过快的城镇化导致城市环境污染

过快的城镇化导致的社会问题

城镇产生的问题 表现形式

城镇交通问题 ①交通堵塞,特别是上下班高峰期;②交通事故频发;③公共交通频发;④停车场紧张

城镇住宅问题 ①居住环境差;②住宅质量低劣,设备缺少,住房破损;③房价昂贵,空房率上升;④出现贫民窟、棚户区

城镇社会问题 ①就业困难,失业现象严重;②贫困问题,特别是失业者、技术过时者和缺乏充分教育的群体增加;③老年人问题(人口老龄化);④内城经济衰退

原因:城市人口急剧膨胀,汽车数量不断增加

危害:时间和能源浪费,影响环境质量;影响居住质量

措施:控制城市人口;合理布局道路;加快住房建设;发展公交

居住交通

Residential traffic

过快的城镇化导致的社会问题

就业问题

Employment

措施:加快经济发展、增加就业岗位

原因:城市人口急剧增加,乡村人口无序迁入

危害:造成贫困问题、社会治安问题、就业压力增大

过快的城镇化导致的社会问题

发展中国家现在正处于城镇化快速发展阶段,各类城镇化问题相对较多。

有的发展中国家城镇化畸形发展,与经济发展不相适应,失业率高、贫困等社会问题突出,在一定程度上影响或制约了城镇的发展

发达国家的城镇化过程中也曾出现过环境污染问题,经过后来的不断治理,大部分得以有效解决。

知识拓展

解决城市环境问题的主要措施

严格控制大城市规模,分散大城市职能,建设新区和卫星城,努力推进郊区城镇化,以缓解城市中心区的压力。

对城市进行合理规划,加强对城市的管理,妥善处理好城市各功能分区的关系。

因地制宜,建设人地和谐的生态城市。

案例

非洲国家的城镇化

自20世纪90年代中期以来,非洲城镇人口激增。2015年非洲大约有40.7%的人口居住在城镇,城镇人口增长率为全球最高。

非洲不同地区城镇化进程不尽相同。目前,北部非洲城镇化水平最高,西部非洲次之,东部非洲步伐较慢。一些国家的部分地区,如埃及尼罗河三角洲地区、摩洛哥沿海地带、南非首都周边地带城镇化水平较高、速度较快。

非洲国家城镇化过程中面临的挑战也不容小觑。与其他发展中国家和地区相比,撒哈拉以南非洲地区城镇的食品与住宅价格相对较高

由于无法承担高昂的生活成本,“城镇贫困”现象日益凸显,贫民窟逐渐蔓延,给城镇和谐发展造成了巨大压力。

答案:

科学技术进步,粮食供应盈余,工业和服务业发展;人均寿命提高;农村人口涌入城镇寻求就业机会和更好的发展空间;有些国家因为动乱、灾荒,导致农村人口涌入城镇。

问题:

1.请分析20世纪90年代中期以来,非洲城镇人口激增的原因。

答案:

中国城镇发展模式为非洲城镇化提供了很好的借鉴,投资参与非洲城镇建设,帮助完善基础设施,提供更多就业岗位;农业专家为非洲国家带去中国经验和技术,提高粮食产量和农业生产率。

问题:

2.你认为中国的“一带一路” 倡议对非洲国家的城镇化可提供哪些帮助 请说明理由。

合理利用城乡空间的意义

Part Four

城市,尤其大城市是人口高度密集的地区。随着城镇化的发展,城市的方方面面在不断地变化,居民生活不便,城市管理面临很大挑战。

在城市管理中,应用广泛的地理信息技术主要包括遥感、地理信息系统和全球卫星导航系统。

地理信息技术在城市规划、市政建设、公共服务等城市管理方面得到了广泛应用。

输入某一中心点,可以快捷搜索该点附近的餐馆、酒店、医院、景点等各类信息

出行时通过手机软件,输入要查询的公交线路,就可以看到公交车的实时位置、到站时间等信息,方便人们灵活选择出行时间。

在城市管理中,借助地理信息系统对各类空间信息的储存、分析和处理功能,结合全球卫星导航系统的定位、导航功能,可为市民衣食住行等日常生活搭建信息平台,提供便利。

在城市规划和建设管理中,地理信息系统依托强大的数据管理、图层分析、制图等功能,为政府、企业等提供全方位的应用服务。

利用地理信息系统,可以对公共服务设施布局提供优化方案。

知识拓展

地理信息系统在城市建设和管理中的应用

应用领域 主要功能

信息管理与服务 主要向城市居民提供日常工作与生活所需的各种信息

规划和管理 主要是进行城市规划设计、工程选址等,也可以进行城市管理和辅助决策

基础设施管理 利用地理信息系统能够完成工程设计、应急抢修、日常维护工作,可大幅度提高工作效率

土地利用与管理 土地利用涉及土地利用性质变化,土地轮廓变化、土地权属变更等内容。地理信息系统可以有效完成对土地利用状况的监控和管理,提高工作质量和效率

生态环境管理 应用地理信息系统,可以实现城市生态规划、环境评价、环境与区域可持续发展的决策分析、环境设施的管理等

活动

了解地理信息技术在城市出警中的应用

城市110指挥中心在接到报警后,能在最短的时间内指挥警车到达事故地点。为提高出警效率,城市都配备了巡逻警车。应用地理信息技术可大大提高出警效率。

答案:

警车的车载全球卫星导航系统(GNSS),可以将定位信息发给110指挥中心,使110指挥中心可以随时知道每辆巡警车在城市中的位置。

问题:

1.110指挥中心要随时掌握每辆巡警车在城市中的位置,可以利用哪一种地理信息技术

答案:

所有车辆的信息都由地理信息系统(GIS)整理分析,因此寻找离出事地点最近车辆的相关数据,需要地理信息系统。

问题:

2.110 指挥中心要确定哪-辆巡警车离事故地点最近, 可以利用哪一种地理信息技术

答案:

判断道路是否畅通,可以用到摄像技术和视频传输技术,也可以通过车辆车载全球卫星导航系统和地理信息系统查询。如果存在严重交通堵塞,可以另外呼叫较近的、有条件较快赶到出事地点的巡警车,同时通过互联网告知可能进入该路段的车辆及时避开

问题:3.110 指挥中心要判定最近的警车至事故地点的道路是否畅通,还需要利用哪些技术 如果存在严重交通堵塞,110指挥中心又该怎么办

答案:

接警→确认出事地点的位置→了解其周围巡警车的位置(在显示各巡警车的城市地理信息系统中)→分析确定最近(或最快到达)的巡警车→通知该巡警车出警。

问题:4.假如你是 110指挥中心的调度员,请你设计在接到报警到指挥警车前往事故地点的工作程序。

答案:

城市交通组织和管理、商业组织和管理、城市规划、卫生救护、物流等部门,都可以利用地理信息技术。

问题:

5.由此例推想,地理信息技术还可以应用于城市管理的哪些部门中

自学窗

城镇分布与自然法

在自然界,我们看到玄武岩柱截面呈正六边形,土地龟裂呈成正六边形……自然界为什么会形成这么多如此规则的正六边形呢 我们用简单的数学方法就能解决这个问题。如图2.29所示,假设一定平面内均匀分布着若干质点,如果以这些质点为中心,等距离、平均地划分面积,则形成以这些质点为中心的正六边形。

自学窗

城镇分布与自然法

早在1933年,地理学家克里斯塔勒在研究德国南部城镇分布的基础上,惊奇地发现,如果自然条件、人文条件的分布是均匀的,还满足其他一些条件,则区域内城镇的分布有如图2.29所示的质点,其服务范围呈现正六边形。

自学窗

城镇分布与自然法

当然由于“均质、均匀”的条件难以满足,玄武岩柱截面、土地龟裂也会形成多种不规则的形状,区域中城镇的分布更不可能呈现规则的正六边形。但是,地理学家的研究告诉我们,一个区域内城镇的分布也暗含一定的自然法则。

玄武岩柱

土地龟裂

第二节 城镇化

能力提升:

运用资料,理解城镇化的概念、标志及意义,了解世界城镇化进程阶段及特点,解释城镇化过程中出现的环境问题和社会问题及解决措施。

学以致用

下图为我国某城市某阶段不同区域人口的发展变化示意图。据此完成下面小题。

1.图示反映该城市的城镇化进程为( )

A.逆城市化 B.郊区城市化

C.快速城市化 D.城市空心化

B

解析:读图可知,该城市核心区常住人口增长率-14.2%,说明人口数量减少;内外环间常住人口增长率10%,人口数量增多;近郊区常住人口增长率26%,人口数量增多;说明人口由城市核心区向环间区、近郊区迁移,反映该城市的城镇化进程为郊区城市化,B正确;逆城市化是城市人口向周边中小城市或乡村地区迁移的过程,导致城市中心区萎缩,出现空心化现象,AD错误;快速城市化阶段城市中心区人口是增长的,C错误。故选B。

下图为我国某城市某阶段不同区域人口的发展变化示意图。据此完成下面小题。

2.该城市区域人口的变化说明( )

A.核心区城市问题突出

B.近郊区就业岗位较少

C.环间区人口出生率高

D.远郊区城市用地扩大

A

解析:该城市区域人口的变化说明核心区常住人口减少,城市问题突出,A正确;近郊区常住人口增加,就业岗位可能增多,B错误;环间区人口增加是人口迁入的结果,不是人口出生率高,C错误;近郊区人口增加,用地规模扩大,D错误。故选A。

湾区指的是海岸线向内陆凹陷的地理单元。由一个海湾或相连若干个海湾、港湾及邻近岛屿共同组成的区域,基于湾区城市群所衍生出的“经济效应”被称为湾区经济。下图为“全球四大湾区面积、人口和经济指标对比图”。结合所学知识,回答以下小题。

3.世界城市的发展进入湾区时代,湾区城市是科技、商业和金融产业、商业服务业的聚集地,但四大湾区经济各具特色,以下说法正确的是( )

A.纽约湾区是金融湾

B.旧金山湾区是产业+金融+科技湾区

C.东京湾区是科技+商业湾区

D.粤港澳大湾区是科技创新型湾区

A

解析:美国纽约湾区是金融湾区,承载世界金融的核心中枢,A正确;旧金山湾区是世界重点实验室及研究机构聚集地,主要以科技创新、高新技术为主,B错误;东京湾区综合京滨和京叶两大工业带为主的工业加工湾区,C错误;粤港澳大湾区是产业+金融+科技湾区,粤港澳大湾区发展势头强劲、湾区面积大、人口数量多,充分利用湾区地理条件发展了各类产业,金融服务业及科技创新类的经济部门,突出优点不明显,D错误。故选A。

湾区指的是海岸线向内陆凹陷的地理单元。由一个海湾或相连若干个海湾、港湾及邻近岛屿共同组成的区域,基于湾区城市群所衍生出的“经济效应”被称为湾区经济。下图为“全球四大湾区面积、人口和经济指标对比图”。结合所学知识,回答以下小题。

4.对比其他湾区的经济发展特点,我国粤港澳大湾区发展首先应( )

A.积极开发全球消费市场,加强交通通信建设

B.传统产业改造,治理环境污染

C.扩大人口规模,拓展城市建设用地

D.培育创新环境,提高金融、高新技术产业比重

D

解析:粤港澳大湾区与其他湾区相比较,人均GDP水平低,积极开发全球消费市场,加强交通通信建设说法正确,但是属于首先发展方向,A错误;粤港澳大湾区不适宜发展传统产业,B错误;粤港澳大湾区本身是四个湾区人口数量最多的,且人均GDP水平最低,不适合盲目扩大人口规模,而如何提高人口素质,提高湾区核心竞争力、是粤港澳大湾区发展的首要任务,首先应培育创新环境,提高金融、高新技术产业比重,C错误,D正确。故选D。

珀斯为西澳大利亚州州府,为澳大利亚第四大城市,于1829年建成。1885年由于黄金、铁、镍等矿产的发现,珀斯周边矿产开采产业兴起,逐渐形成西澳金矿区,为全国贡献大量财富。西澳金矿区矿产资源总量大,点位多。尽管矿业发达,但矿区附近难以形成有一定规模的城镇,大多数矿工定居在珀斯,每天在珀斯和矿区之间通勤。读图,完成下面小题。

5.西澳金矿区矿业发达,但整体城镇化发展比较缓慢,其最主要原因是( )

A.矿业发展不固定

B.矿业对劳动力吸引低

C.矿业环境污染重

D.矿业发展缓慢

A

解析:结合材料信息“西澳金矿区矿产资源总量大,点位多。尽管矿业发达,但矿区附近难以形成有一定规模的城镇”提示可知,矿产点位多,难以形成固定的城镇,所以西澳金矿区矿业发达,但整体城镇化发展比较缓慢,其最主要原因是矿业发展不固定,A对;澳大利亚为发达国家,矿业提供的工资水平高,对劳动力吸引高,B错;矿业环境污染重不是西澳金矿区整体城镇化发展比较缓慢的最主要原因,C错;西澳金矿区矿业发达,D错。故选A。

珀斯为西澳大利亚州州府,为澳大利亚第四大城市,于1829年建成。1885年由于黄金、铁、镍等矿产的发现,珀斯周边矿产开采产业兴起,逐渐形成西澳金矿区,为全国贡献大量财富。西澳金矿区矿产资源总量大,点位多。尽管矿业发达,但矿区附近难以形成有一定规模的城镇,大多数矿工定居在珀斯,每天在珀斯和矿区之间通勤。读图,完成下面小题。

6.珀斯城市化发展快、水平高,其优势是( )

A.资源丰富 B.环境优美

C.土地价格低 D.基础设施比较好

D

解析:结合材料信息“珀斯为西澳大利亚州州府,为澳大利亚第四大城市,于1829年建成”、“大多数矿工定居在珀斯,每天在珀斯和矿区之间通勤”提示可知,珀斯基础设施比较好,对工人的吸引力较大,矿工定居在珀斯,使珀斯城市人口增多,城市用地扩张,加快了珀斯城市化发展、水平提高,D对;结合材料信息“1885年由于黄金、铁、镍等矿产的发现,珀斯周边矿产开采产业兴起,逐渐形成西澳金矿区,为全国贡献大量财富”提示可知,珀斯周边资源丰富,A错;环境条件不是珀斯城市化发展快、水平高的主要优势,B错;珀斯为西澳大利亚州州府,为澳大利亚第四大城市,其土地价格高,C错。故选D。

7.阅读图文材料,完成下列要求。

随着城市化进程的加快,“城中村”的问题日渐突出,传统的“城中村”改造主要是拆迁重建或者就地整改。深圳在“城中村”改造的过程中试行了两种新方式,一是水围村模式(即整体统筹模式),以政府为主导的城市更新整治,政府出资将城中村整租下来进行改造,并以低价租给辖区内产业人才,这为人才保障性住房的建设提供了一个很好的借鉴方向。相比于拆除重建,城中村综合整治方式是更为柔性的改造方式:二是万村模式(即逐栋开发模式),从村民个体出发,与村民直接签约,通过对每一栋村民自建楼的改造来实现整个村的改造。

(1)简述“城中村”存在的可能原因?

规划不合理,城市化进程加快,耕地被占用,村庄被包围,形成城中村;土地征收成本高,拆迁协调难度大,整改方案落实难;周边房价高,城中村地租低,租房需求多,增加村民收入。

答案:

结合所学可知,城市化发展前期速度较快,因此在城市化建设中会出现规划不合理的现象;城市化进程加快,城市建设用地需求增加,大量的耕地被占用,村庄被包围,形成城中村;随着经济的发展,土地征收成本高,拆迁城中村协调难度大,整改方案落实难,造成了城中村依然存在;城中村周边房价高,而城中村地租低,外来人口租房需求多,因此有助于增加村民收入,促进经济发展。

解析:

7.阅读图文材料,完成下列要求。

随着城市化进程的加快,“城中村”的问题日渐突出,传统的“城中村”改造主要是拆迁重建或者就地整改。深圳在“城中村”改造的过程中试行了两种新方式,一是水围村模式(即整体统筹模式),以政府为主导的城市更新整治,政府出资将城中村整租下来进行改造,并以低价租给辖区内产业人才,这为人才保障性住房的建设提供了一个很好的借鉴方向。相比于拆除重建,城中村综合整治方式是更为柔性的改造方式:二是万村模式(即逐栋开发模式),从村民个体出发,与村民直接签约,通过对每一栋村民自建楼的改造来实现整个村的改造。

(2)为深圳“城中村”的后续开发建设提出合理建议。

加强发展规划设计,预留发展空间;强化政府引导和调控,协调各方利益;优先发展高新技术产业和第三产业;重视环境保护;完善相关基础设施。

答案:

结合所学可知,城市发展首先应加强发展规划设计,预留发展空间,防止再次出现用地紧张的局面;在管理上,强化政府引导和调控,协调各方利益,防止激化社会矛盾;优先发展高新技术产业和第三产业,促进原有产业升级,带动整体经济发展;重视环境保护,改善居住环境;完善相关基础设施,提供更好的城市服务。

解析:

谢谢观看

同课章节目录

- 第一章 人口

- 第一节 人口分布

- 第二节 人口迁移

- 第三节 人口容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 乡村和城镇

- 第一节 乡村和城镇空间结构

- 第二节 城镇化

- 第三节 地域文化与城乡景观

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 产业区位因素

- 第一节 农业区位因素及其变化

- 第二节 工业区位因素及其变化

- 第三节 服务业区位因素及其变化

- 问题研究 实体商店何去何从

- 第四章 交通运输布局与区域发展

- 第一节 区域发展对交通运输布局的影响

- 第二节 交通运输布局对区域发展的影响

- 问题研究 城市交通如何疏堵

- 第五章 环境与发展

- 第一节 人类面临的主要环境问题

- 第二节 走向人地协调——可持续发展

- 第三节 中国国家发展战略举例

- 问题研究 低碳食品知多少