安徽省阜阳市颍州区2023-2024学年上学期七年级期末学情调研历史卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省阜阳市颍州区2023-2024学年上学期七年级期末学情调研历史卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 272.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-30 21:51:59 | ||

图片预览

文档简介

2023—2024年度(上)七年级期末学情调研

历史卷

注意事项:

1.历史试卷满分100分,历史、道德与法治考试时间共120分钟。

⒉.本试卷包括“试题卷”和“答题卷”两部分,“试题卷”共4页,“答题卷”共3页。请务必在“答题卷”上答题,在“试题卷”上答题无效。

3.考试结束后,请将“试题卷”和“答题卷”一并交回。

一、单项选择(本大题共15小题,每小题3分,共45分)

1.获取有效信息是历史学习的重要方法之一。与“距今约70万—20万年”“周口店龙骨山”“保留了猿的某些特征”“能打制石器”等信息相符合的古人类是( )

A.元谋人 B.北京人 C.河姆渡人 D.半坡居民

⒉.国家文物局确认了中华大地大约从5800年前进入“古国时代”,安徽省含山县凌家滩遗址被纳入中华文明“古国时代”第一阶段。考古人员在凌家滩遗址发现了稻作农业,当时还饲养猪、鹿,鸡等多种动物丰富饮食品种。另外,远古居民还掌握了建筑工艺。据此可知( )

A.部落联盟的形成 B.中华文明的多元性

C.早期王朝的出现 D.原始农耕文明兴起

3.《史记·五帝本纪》记载:“尧乃知舜之足授天下。尧老,使舜摄行天子政,巡狩。舜得举用事二十年,而尧使摄政……舜子商均亦不肖,舜乃豫荐禹于天。”由此可见,当时选择继任者的主要依据是( )

A.征伐有功 B.血缘亲疏 C.德才兼备 D.武艺高强

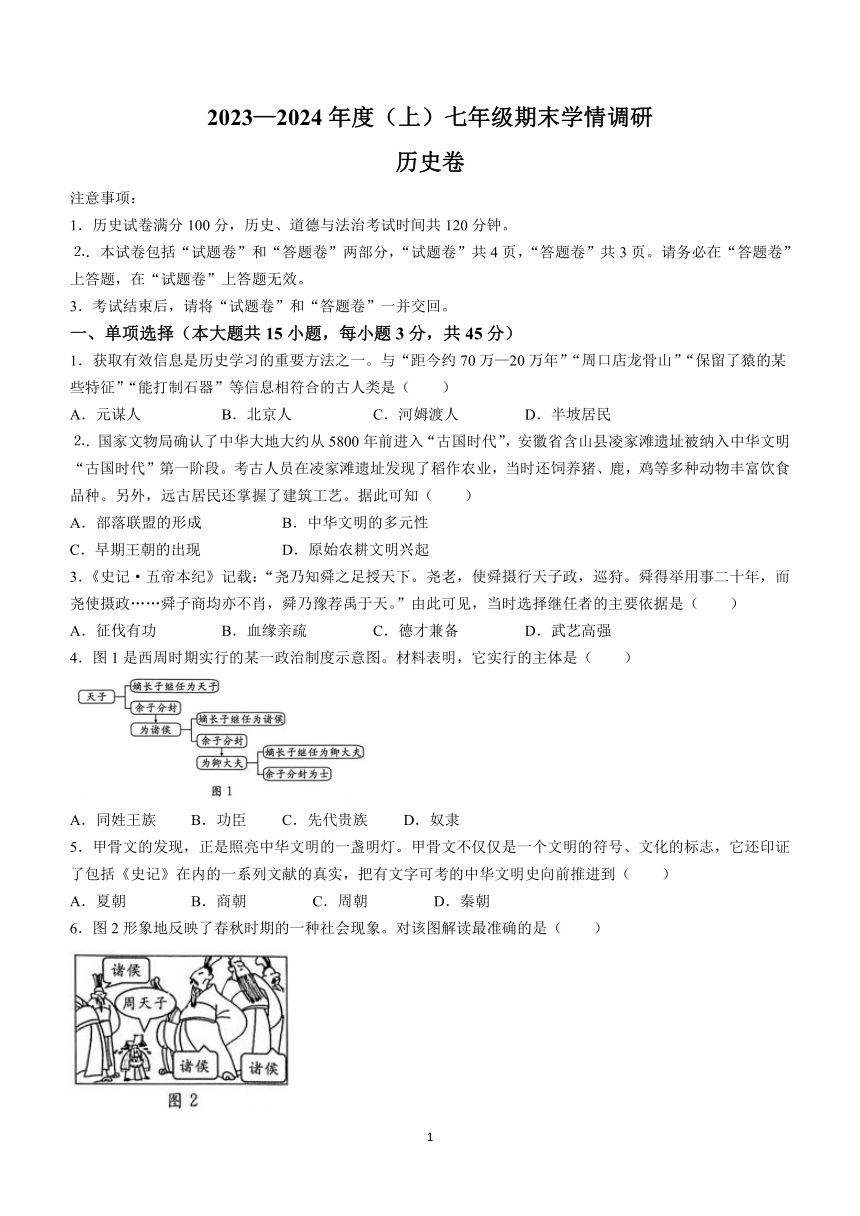

4.图1是西周时期实行的某一政治制度示意图。材料表明,它实行的主体是( )

A.同姓王族 B.功臣 C.先代贵族 D.奴隶

5.甲骨文的发现,正是照亮中华文明的一盏明灯。甲骨文不仅仅是一个文明的符号、文化的标志,它还印证了包括《史记》在内的一系列文献的真实,把有文字可考的中华文明史向前推进到( )

A.夏朝 B.商朝 C.周朝 D.秦朝

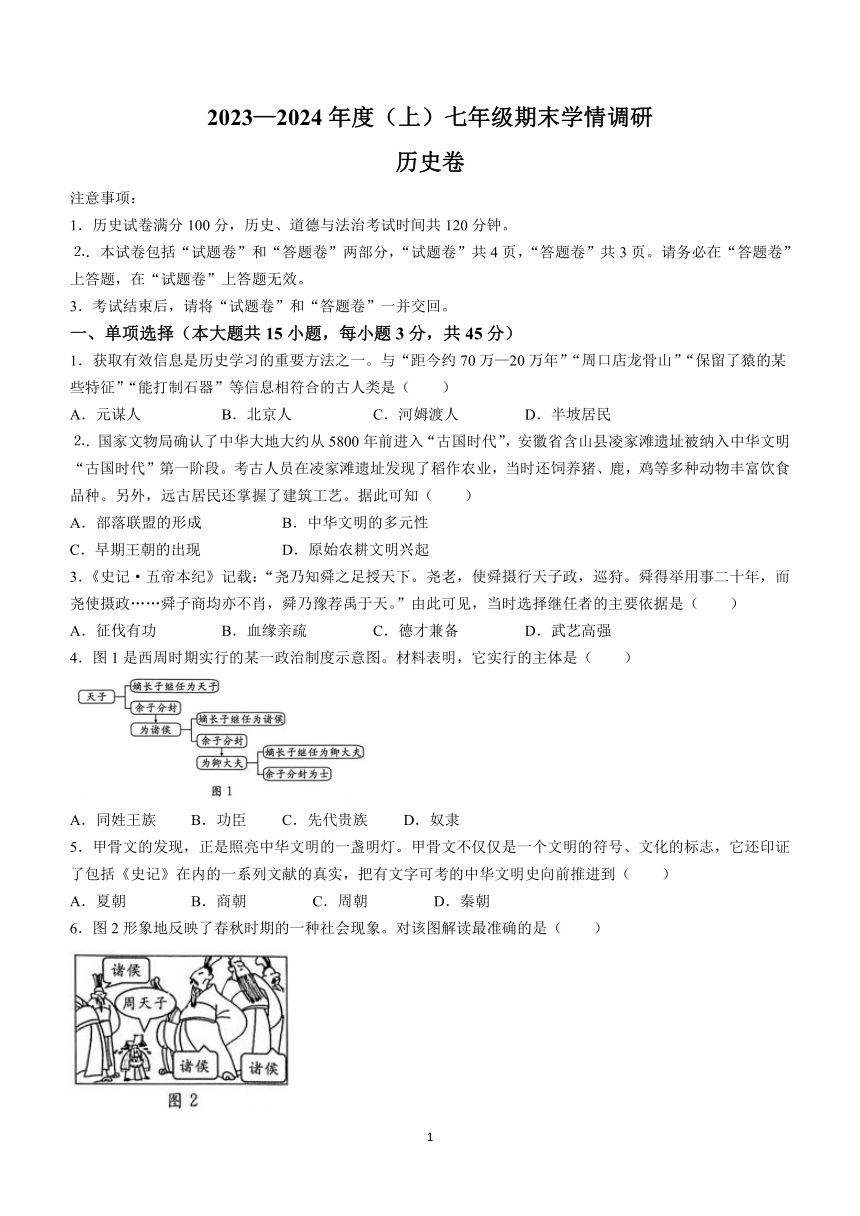

6.图2形象地反映了春秋时期的一种社会现象。对该图解读最准确的是( )

A.兼并战争连绵不断 B.国家逐步走向统一

C.周王室地位衰微 D.分封制得到了加强

7.商鞅在秦国推出一道法令:“斩一首者爵一级,欲为官者为五十石之官;斩二首者爵二级﹐欲为官者为百石之官。”以上举措( )

A.提高了军队战斗力 B.便利了经济交流

C.促进了思想大解放 D.保护了贵族特权

8.孟子告诫统治者“爱民”、“利民”、轻刑薄赋、听政于民、与民同乐。墨子提出“爱民谨忠,利民谨厚”“爱人利人,顺天之意”。二人共同主张( )

A.以民为本 B.顺应自然 C.无为而治 D.以法治国

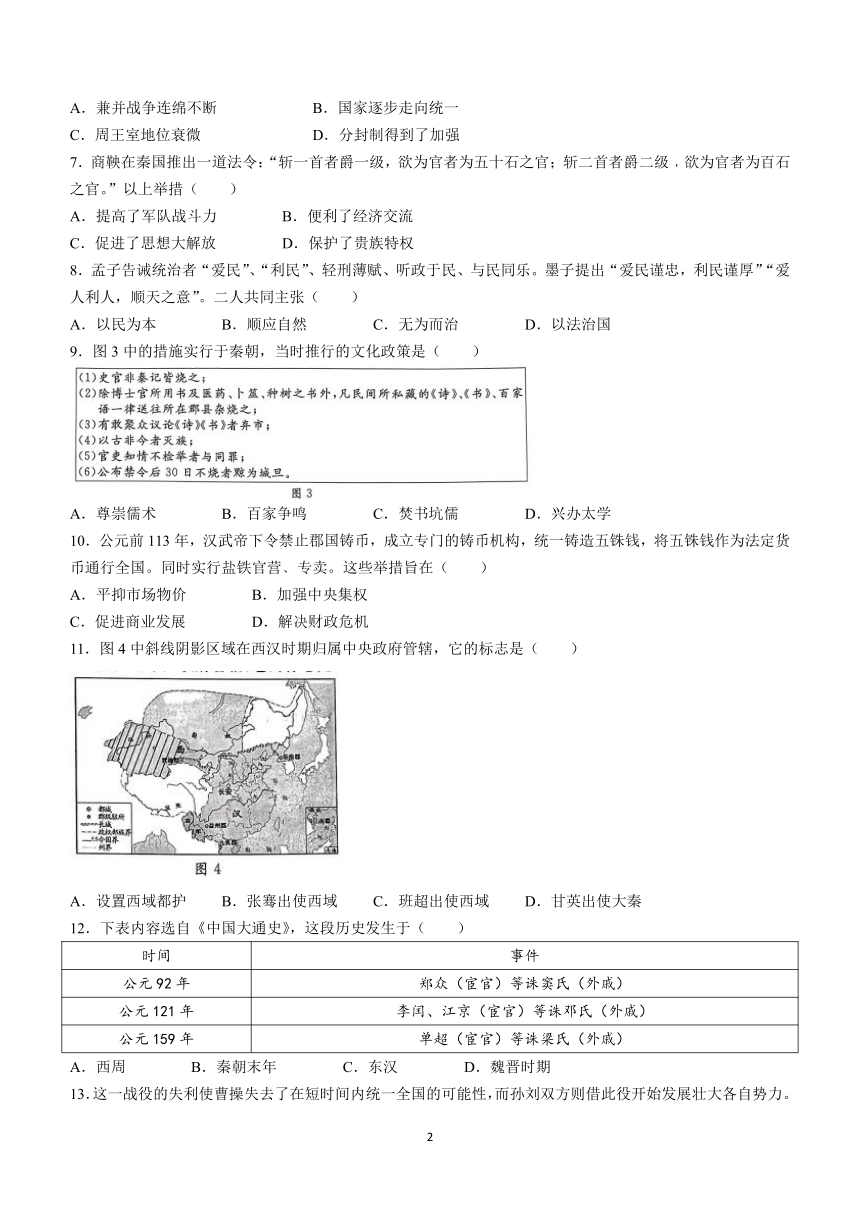

9.图3中的措施实行于秦朝,当时推行的文化政策是( )

A.尊崇儒术 B.百家争鸣 C.焚书坑儒 D.兴办太学

10.公元前113年,汉武帝下令禁止郡国铸币,成立专门的铸币机构,统一铸造五铢钱,将五铢钱作为法定货币通行全国。同时实行盐铁官营﹑专卖。这些举措旨在( )

A.平抑市场物价 B.加强中央集权

C.促进商业发展 D.解决财政危机

11.图4中斜线阴影区域在西汉时期归属中央政府管辖,它的标志是( )

A.设置西域都护 B.张骞出使西域 C.班超出使西域 D.甘英出使大秦

12.下表内容选自《中国大通史》,这段历史发生于( )

时间 事件

公元92年 郑众(宦官)等诛窦氏(外戚)

公元121年 李闰、江京(宦官)等诛邓氏(外戚)

公元159年 单超(宦官)等诛梁氏(外戚)

A.西周 B.秦朝末年 C.东汉 D.魏晋时期

13.这一战役的失利使曹操失去了在短时间内统一全国的可能性,而孙刘双方则借此役开始发展壮大各自势力。此战形成天下三分的雏型,奠定三国鼎立的基础。该战役是( )

A.长平之战 B.巨鹿之战 C.官渡之战 D.赤壁之战

14.魏晋南北朝时期,江南地区摆脱了原先落后停滞的状态,出现“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣”的景象。材料表明当时( )

A.江南地区得到开发 B.商品经济发展迅速

C.北方战乱社会动荡 D.南方经济超过北方

15.他根据三国曹植所著而创作,画卷描绘了曹植从京师(洛阳)东归封地途经洛水时见到洛神女的情景。虽是虚构的梦幻境地,但画卷忠于赋文的结构顺序,选择重要情节加以描绘,成为流芳千古的画作。“他”是( )

A.王羲之 B.祖冲之 C.顾恺之 D.贾思勰

二、辨析改错(12分)

16.杰出人物在一定历史时期对社会发展起重大推动作用。辨别下列史实的正误,在“答题卷”该题前的括号内正确的打“√”;错误的打“×”,并加以改正。

【 】(1)公元前256年,蜀郡郡守李冰主持,在岷江上修建了灵渠,使成都平原成为沃野。

改正:

【 】(2)秦始皇派大将卫青北击匈奴,并修筑了举世闻名的“万里长城”。

改正:

【 】(3)公元前202年,刘邦打败项羽,统一全国,建立汉朝,史称西汉。

改正:

【 】(4)汉武帝采纳董仲舒的“推恩”建议,和平解除了诸侯王对中央的威胁。

改正:

三、材料解析(本大题共2小题,每小题14分,共28分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 秦统一后,秦朝的执政措施更为偏重兴建大型工程,其中筑长城用40万人,修建秦始皇陵和阿房宫达70余万人,加上其他劳役,服役的人数总计不下300万,占当时全国总人口的15%,秦时全国人口约2000万。秦简记载:“五人共同盗窃﹐赃物在一钱以上,断去左足,并在脸上刺刻涂墨,判为刑徒”。

——摘编自周荣《秦朝兴亡的历史研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦朝暴政的具体表现。(6分)

材料二 文帝重视农业,十三年下诏全免田租。景帝元年复收田租之半,即三十税一,并成为汉朝定制。文帝时,丁男徭役减为“三年而一事”,算赋也由每年百二十钱减为四十钱。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》(上)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括统治者实行的政策,并简析其结果。(6分)

(3)综合以上材料,谈谈从以上王朝的兴衰中得到的启示。(2分)

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 在华夏族的形成发展历史中,炎帝和黄帝作为神话历史人物起了彪炳千古的作用。炎帝、黄帝时期,大小战役数次。正是由于这诸多的战役促使更多不同血缘关系的人们开始在同一地域内结合起来,为多元的华夏族形成奠定基础。

——摘编自姜义华《何谓中国》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出相关的战役,并简析其在华夏族形成过程中的影响。(6分)

材料二 为了促进鲜卑社会的汉化,他以非常坚决的态度将都城迁到了中华文化的中心地带洛阳。他对反对派进行了毫不留情的镇压,甚至处死了坚持民族服装打扮的皇太子。他认为如果是中华文化的正统继承者,生活习惯必须与汉人一致,血统上也应该推进鲜卑人的彻底汉化。

——摘编自王珂《从“天下”国家到民族国家》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“他”的名称,并列出相关汉化措施。(6分)

(3)综合以上材料,归纳出共同主题。(2分)

四、活动与探究(15分)

19.秦汉时期是中国统一多民族国家的建立和巩固时期。阅读材料,完成下列探究活动。

【统一帝国建立】

材料一 秦统一以后,人民可以有一个比较安定的环境从事生产。秦王朝推行了许多消除分裂因素的措施,加强了各地区的经济、文化联系,为我国的长期统一奠定了基础。自从秦统一以后,我国两千多年的封建社会,虽然在某些时期出现了分裂割据的状态,统一始终是历史主流。

——摘编自郭沫若《中国史稿》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦王朝为消除分裂因素所推行的措施,并简析秦统一的作用。(6分)

【科技成就发达】

材料二

(2)根据材料二并结合所学知识,指出图中二人在科技方面的贡献。(3分)

【思想文化璀璨】

材料三 汉武帝即位后,为了使忠君守礼的思想成为政权的精神支柱,采纳了董仲舒的建议,统一思想,归本儒家。这给我们带来一个安详而有层次的社会,使我们的国家两千多年来始终能维持大一统的局面,不像面积与中国等大的欧洲,一直四分五裂,由这一点可以看出儒家文化的博大能容。

——摘编自李威熊《董仲舒与西汉学术》

(3)根据材料三并结合所学知识,概括我国两千多年始终能维持大一统局面的原因,并列出汉代文化繁荣的其他表现。(4分)

(4)你还认为秦汉时期是一个什么样的时代?请从对外交往方面予以说明。(2分)

2023—2024年度(上)七年级期末学情调研

历史卷(参考答案)

一、单项选择(本大题共15小题,每小题3分,共45分)

l.B 2.D 3.C 4.A 5.B 6.C 7.A 8.A 9.C 10.B 11.A 12.C

13.D 14.A 15.C

二、辨析改错(12分)

16.(1)判断:× 改正:将“灵渠”改为“都江堰”。

(2)判断:× 改正:将“卫青”改为“蒙恬”。

(3)判断:√。

(4)判断:× 改正:将“董仲舒”改为“主父偃”。

三、材料解析(本大题共2小题,每小题14分,共28分)

17.(1)表现:徭役繁重;(3分)刑罚残酷。(3分)

(2)政策:休养生息;(3分)结果:出现了“文景之治”的局面。(3分)

(3)启示:轻徭薄赋,以人为本,等等。(言之有理即可得分)

18.(1)战役:阪泉之战、涿鹿之战;(3分)影响:为华夏族形成奠定基础。(3分)

(2)名称:北魏孝文帝;(2分)措施:迁都洛阳;说汉语;穿汉服;改汉姓;联汉姻。(答出4点得4分)

(3)主题:民族交融。(2分)

四、活动与探究(15分)

19.(1)措施:推行郡县制,统一文字、货币,度量衡,统一车轨,开凿灵渠等;(答出2点得4分)作用:结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家;有利于经济发展;为我国长期统一奠定基础。(答出1点得2分)

(2)贡献:蔡伦改进造纸术;张仲景著成《伤寒杂病论》,还发展了“治未病”思想,提倡预防疾病。(3分)

(3)原因:罢黜百家,尊崇儒术;(2分)表现:佛教传入和道教兴起;司马迁著《史记》。(2分)

(4)中外交流频繁;(l分)张骞通西域后,丝绸之路逐渐开辟。(1分)

历史卷

注意事项:

1.历史试卷满分100分,历史、道德与法治考试时间共120分钟。

⒉.本试卷包括“试题卷”和“答题卷”两部分,“试题卷”共4页,“答题卷”共3页。请务必在“答题卷”上答题,在“试题卷”上答题无效。

3.考试结束后,请将“试题卷”和“答题卷”一并交回。

一、单项选择(本大题共15小题,每小题3分,共45分)

1.获取有效信息是历史学习的重要方法之一。与“距今约70万—20万年”“周口店龙骨山”“保留了猿的某些特征”“能打制石器”等信息相符合的古人类是( )

A.元谋人 B.北京人 C.河姆渡人 D.半坡居民

⒉.国家文物局确认了中华大地大约从5800年前进入“古国时代”,安徽省含山县凌家滩遗址被纳入中华文明“古国时代”第一阶段。考古人员在凌家滩遗址发现了稻作农业,当时还饲养猪、鹿,鸡等多种动物丰富饮食品种。另外,远古居民还掌握了建筑工艺。据此可知( )

A.部落联盟的形成 B.中华文明的多元性

C.早期王朝的出现 D.原始农耕文明兴起

3.《史记·五帝本纪》记载:“尧乃知舜之足授天下。尧老,使舜摄行天子政,巡狩。舜得举用事二十年,而尧使摄政……舜子商均亦不肖,舜乃豫荐禹于天。”由此可见,当时选择继任者的主要依据是( )

A.征伐有功 B.血缘亲疏 C.德才兼备 D.武艺高强

4.图1是西周时期实行的某一政治制度示意图。材料表明,它实行的主体是( )

A.同姓王族 B.功臣 C.先代贵族 D.奴隶

5.甲骨文的发现,正是照亮中华文明的一盏明灯。甲骨文不仅仅是一个文明的符号、文化的标志,它还印证了包括《史记》在内的一系列文献的真实,把有文字可考的中华文明史向前推进到( )

A.夏朝 B.商朝 C.周朝 D.秦朝

6.图2形象地反映了春秋时期的一种社会现象。对该图解读最准确的是( )

A.兼并战争连绵不断 B.国家逐步走向统一

C.周王室地位衰微 D.分封制得到了加强

7.商鞅在秦国推出一道法令:“斩一首者爵一级,欲为官者为五十石之官;斩二首者爵二级﹐欲为官者为百石之官。”以上举措( )

A.提高了军队战斗力 B.便利了经济交流

C.促进了思想大解放 D.保护了贵族特权

8.孟子告诫统治者“爱民”、“利民”、轻刑薄赋、听政于民、与民同乐。墨子提出“爱民谨忠,利民谨厚”“爱人利人,顺天之意”。二人共同主张( )

A.以民为本 B.顺应自然 C.无为而治 D.以法治国

9.图3中的措施实行于秦朝,当时推行的文化政策是( )

A.尊崇儒术 B.百家争鸣 C.焚书坑儒 D.兴办太学

10.公元前113年,汉武帝下令禁止郡国铸币,成立专门的铸币机构,统一铸造五铢钱,将五铢钱作为法定货币通行全国。同时实行盐铁官营﹑专卖。这些举措旨在( )

A.平抑市场物价 B.加强中央集权

C.促进商业发展 D.解决财政危机

11.图4中斜线阴影区域在西汉时期归属中央政府管辖,它的标志是( )

A.设置西域都护 B.张骞出使西域 C.班超出使西域 D.甘英出使大秦

12.下表内容选自《中国大通史》,这段历史发生于( )

时间 事件

公元92年 郑众(宦官)等诛窦氏(外戚)

公元121年 李闰、江京(宦官)等诛邓氏(外戚)

公元159年 单超(宦官)等诛梁氏(外戚)

A.西周 B.秦朝末年 C.东汉 D.魏晋时期

13.这一战役的失利使曹操失去了在短时间内统一全国的可能性,而孙刘双方则借此役开始发展壮大各自势力。此战形成天下三分的雏型,奠定三国鼎立的基础。该战役是( )

A.长平之战 B.巨鹿之战 C.官渡之战 D.赤壁之战

14.魏晋南北朝时期,江南地区摆脱了原先落后停滞的状态,出现“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣”的景象。材料表明当时( )

A.江南地区得到开发 B.商品经济发展迅速

C.北方战乱社会动荡 D.南方经济超过北方

15.他根据三国曹植所著而创作,画卷描绘了曹植从京师(洛阳)东归封地途经洛水时见到洛神女的情景。虽是虚构的梦幻境地,但画卷忠于赋文的结构顺序,选择重要情节加以描绘,成为流芳千古的画作。“他”是( )

A.王羲之 B.祖冲之 C.顾恺之 D.贾思勰

二、辨析改错(12分)

16.杰出人物在一定历史时期对社会发展起重大推动作用。辨别下列史实的正误,在“答题卷”该题前的括号内正确的打“√”;错误的打“×”,并加以改正。

【 】(1)公元前256年,蜀郡郡守李冰主持,在岷江上修建了灵渠,使成都平原成为沃野。

改正:

【 】(2)秦始皇派大将卫青北击匈奴,并修筑了举世闻名的“万里长城”。

改正:

【 】(3)公元前202年,刘邦打败项羽,统一全国,建立汉朝,史称西汉。

改正:

【 】(4)汉武帝采纳董仲舒的“推恩”建议,和平解除了诸侯王对中央的威胁。

改正:

三、材料解析(本大题共2小题,每小题14分,共28分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 秦统一后,秦朝的执政措施更为偏重兴建大型工程,其中筑长城用40万人,修建秦始皇陵和阿房宫达70余万人,加上其他劳役,服役的人数总计不下300万,占当时全国总人口的15%,秦时全国人口约2000万。秦简记载:“五人共同盗窃﹐赃物在一钱以上,断去左足,并在脸上刺刻涂墨,判为刑徒”。

——摘编自周荣《秦朝兴亡的历史研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦朝暴政的具体表现。(6分)

材料二 文帝重视农业,十三年下诏全免田租。景帝元年复收田租之半,即三十税一,并成为汉朝定制。文帝时,丁男徭役减为“三年而一事”,算赋也由每年百二十钱减为四十钱。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》(上)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括统治者实行的政策,并简析其结果。(6分)

(3)综合以上材料,谈谈从以上王朝的兴衰中得到的启示。(2分)

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 在华夏族的形成发展历史中,炎帝和黄帝作为神话历史人物起了彪炳千古的作用。炎帝、黄帝时期,大小战役数次。正是由于这诸多的战役促使更多不同血缘关系的人们开始在同一地域内结合起来,为多元的华夏族形成奠定基础。

——摘编自姜义华《何谓中国》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出相关的战役,并简析其在华夏族形成过程中的影响。(6分)

材料二 为了促进鲜卑社会的汉化,他以非常坚决的态度将都城迁到了中华文化的中心地带洛阳。他对反对派进行了毫不留情的镇压,甚至处死了坚持民族服装打扮的皇太子。他认为如果是中华文化的正统继承者,生活习惯必须与汉人一致,血统上也应该推进鲜卑人的彻底汉化。

——摘编自王珂《从“天下”国家到民族国家》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“他”的名称,并列出相关汉化措施。(6分)

(3)综合以上材料,归纳出共同主题。(2分)

四、活动与探究(15分)

19.秦汉时期是中国统一多民族国家的建立和巩固时期。阅读材料,完成下列探究活动。

【统一帝国建立】

材料一 秦统一以后,人民可以有一个比较安定的环境从事生产。秦王朝推行了许多消除分裂因素的措施,加强了各地区的经济、文化联系,为我国的长期统一奠定了基础。自从秦统一以后,我国两千多年的封建社会,虽然在某些时期出现了分裂割据的状态,统一始终是历史主流。

——摘编自郭沫若《中国史稿》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦王朝为消除分裂因素所推行的措施,并简析秦统一的作用。(6分)

【科技成就发达】

材料二

(2)根据材料二并结合所学知识,指出图中二人在科技方面的贡献。(3分)

【思想文化璀璨】

材料三 汉武帝即位后,为了使忠君守礼的思想成为政权的精神支柱,采纳了董仲舒的建议,统一思想,归本儒家。这给我们带来一个安详而有层次的社会,使我们的国家两千多年来始终能维持大一统的局面,不像面积与中国等大的欧洲,一直四分五裂,由这一点可以看出儒家文化的博大能容。

——摘编自李威熊《董仲舒与西汉学术》

(3)根据材料三并结合所学知识,概括我国两千多年始终能维持大一统局面的原因,并列出汉代文化繁荣的其他表现。(4分)

(4)你还认为秦汉时期是一个什么样的时代?请从对外交往方面予以说明。(2分)

2023—2024年度(上)七年级期末学情调研

历史卷(参考答案)

一、单项选择(本大题共15小题,每小题3分,共45分)

l.B 2.D 3.C 4.A 5.B 6.C 7.A 8.A 9.C 10.B 11.A 12.C

13.D 14.A 15.C

二、辨析改错(12分)

16.(1)判断:× 改正:将“灵渠”改为“都江堰”。

(2)判断:× 改正:将“卫青”改为“蒙恬”。

(3)判断:√。

(4)判断:× 改正:将“董仲舒”改为“主父偃”。

三、材料解析(本大题共2小题,每小题14分,共28分)

17.(1)表现:徭役繁重;(3分)刑罚残酷。(3分)

(2)政策:休养生息;(3分)结果:出现了“文景之治”的局面。(3分)

(3)启示:轻徭薄赋,以人为本,等等。(言之有理即可得分)

18.(1)战役:阪泉之战、涿鹿之战;(3分)影响:为华夏族形成奠定基础。(3分)

(2)名称:北魏孝文帝;(2分)措施:迁都洛阳;说汉语;穿汉服;改汉姓;联汉姻。(答出4点得4分)

(3)主题:民族交融。(2分)

四、活动与探究(15分)

19.(1)措施:推行郡县制,统一文字、货币,度量衡,统一车轨,开凿灵渠等;(答出2点得4分)作用:结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家;有利于经济发展;为我国长期统一奠定基础。(答出1点得2分)

(2)贡献:蔡伦改进造纸术;张仲景著成《伤寒杂病论》,还发展了“治未病”思想,提倡预防疾病。(3分)

(3)原因:罢黜百家,尊崇儒术;(2分)表现:佛教传入和道教兴起;司马迁著《史记》。(2分)

(4)中外交流频繁;(l分)张骞通西域后,丝绸之路逐渐开辟。(1分)

同课章节目录