河南省重点学校联考2023-2024学年七年级上学期期末历史试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 河南省重点学校联考2023-2024学年七年级上学期期末历史试题(无答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 296.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-31 08:24:29 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024学年第一学期七年级期末考试

《历史》试卷

分数

一、选择题(共30小题,30分,请将答案填涂在答题卡相应位置。)

1.考古学家在元谋人的遗址中找到了炭屑,后来又在深沟底部找到两件颜色发

黑的动物化石,经鉴定可能为烧骨。这反映出元谋人已经( )

A.知道用火 B.饲养家畜 C.制造石器 D.种植庄稼

2.“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合成一族之形,后世所谓诸夏是也。”材料表明华夏族( )

A.成分单一、文明先进 B.文化信仰、大相径庭

C.交通便利、联系紧密 D.族群众多、碰撞融合

3.《商君书·画策》记载:神农之世,男耕而食,妇织而衣。下列印证“妇织而衣”的说法中,可信度最高的是( )

A.民间流传的“织麻为布,成作衣裳”传说

B.《礼记》记载炎帝“治其丝麻,以为布帛”

C.仰韶遗址出土了陶纺轮、骨针等纺织工具

D.文学作品《中国神话传说》中的相关描述

4.这场战役仅经过一个早晨就以商朝军队的迅速溃败而结束,殷商王朝也在熊熊燃烧的大火中走向了它的尽头。“这场战役”是( )

A.阪泉之战 B.涿鹿之战 C.牧野之战 D.马陵之战

5.《楚语上》说“西周诸侯爵位为公、侯、伯、子、男五等”;《孟子·万章下》说:“公侯皆方百里,伯七十里,子男五十里。”材料旨在说明西周( )

A.等级森严 B.疆域辽阔 C.政局稳定 D.经济繁荣

6.甲骨文中“休”字写作为,“人”与“木”两个部分构成,表示人依树休息之意。这种造字方法属于( )

A.象形 B.指事 C.会意 D.形声

7.《左传》中有“楚子问鼎之大小轻重”的记载,《战国策》等书也有“齐、秦等国试图从周天子手中夺鼎”的记录。上述记载折射出春秋战国时期( )

A.青铜器具异常珍贵 B.周王室的权威动摇

C.诸侯纷争局面形成 D.诸侯之间的攻伐兼并

8.商鞅引导和鼓励秦民努力耕、织,规定:对积极从事耕织,对国家贡献粮食和布帛多的人,免除其本人的徭役。这一做法( )

A.增强了军队的战斗力 B.打击了旧贵族的特权

C.加强了对地方的管理 D.促进了生产力的发展

9.2021年底,教育部印发《关于开展县域义务教育优质均衡创建工作的通知》,要求进一步推进教育均衡发展。早在春秋时期,有位大教育家就追求教育公平提出“有教无类”的主张。他是( )

A.老子 B.孔子 C.孟子 D.庄子

10.下表中的先秦古籍名句共同体现了( )

名句 出处

国将兴,听于民 《左传》

民为邦本,本固邦宁 《尚书》

得天下有道,得其民,斯得天下矣 《孟子·离娄上》

A.“无为而治”的主张 B.“仁者爱人”的观点

C.“尊卑有序”的理念 D.“以人为本”的思想

11.《史记》记载:“天下之事无小大皆决于上,上至以衡石量书,日夜有呈,不中呈不得休息。”这段话表明皇帝制度的主要特点是( )

A.朝议裁决 B.世袭传承 C.集权独裁 D.中央集权

12.秦朝前期,秦始皇采取措施使全国使用的长度、容量和质量标准获得统一。该事件( )

A.推动了文化交流 B.加强了中央集权

C.促进了经济发展 D.便利了全国沟通

13.秦朝时,民众稍有不慎即触犯法律,而且是一人犯法,亲族和邻里都要受到牵连。这表明秦朝( )

A.战争频繁 B.徭役繁重 C.赋税沉重 D.刑罚严苛

14.中国象棋棋盘中的“楚河汉界”,它来源于楚、汉两方曾在荥阳展开长达四年的争夺战争。这场战争( )

A.仍属于农民起义的性质 B.打击了秦朝的残暴统治

C.是为争夺帝位而展开的 D.项羽获得了最终的胜利

15.“汉兴,扫除繁苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚,周云成康,汉言文景,美矣!”材料从整体上称赞的是( )

A.孝文恭俭 B.孝景遵业 C.文景之治 D.光武中兴

16.汉武帝在长安兴办太学,以儒家的《诗》《书》《礼》《易》《春秋》作为教材,儒士也进入各级政权机构。这些举措( )

A.适应了大一统王朝的需要 B.强化了中央对地方的监察

C.解除了诸侯对朝廷的威胁 D.延续了“无为而治”思想

17.下表反映的是东汉光武帝统治时期的户籍人口情况。通过该表,可以得出光武帝统治时期( )

时期 公元25年 公元57年

户籍人口 约1000万 2100万以上

A.社会安定,经济发展 B.战事连绵,干戈不息

C.政治腐败,时局动荡 D.合并郡县,裁减官员

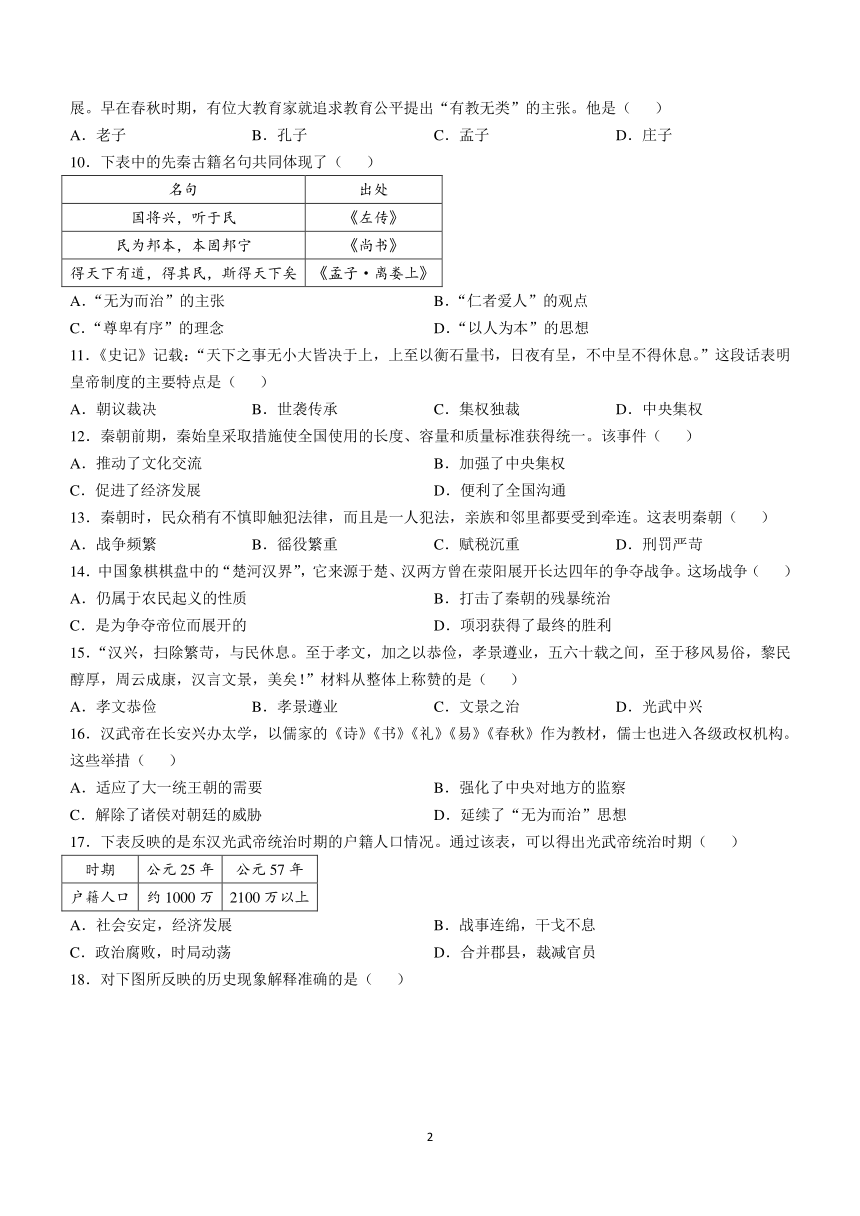

18.对下图所反映的历史现象解释准确的是( )

A.诸侯强大威胁到中央 B.帝后之间的矛盾激化

C.外戚与宦官交替专权 D.母后主政皇帝无实权

19.西汉初,西域小国林立,受匈奴控制、奴役,如大月氏被匈奴一步步向西驱赶。在此背景下( )

A.张骞出使西域 B.西域都护设置

C.班超经营西域 D.甘英出使大秦

20.历史史实是指客观发生的历史事件,历史观点是人们对历史史实的看法和评价。下列选项中,属于历史观点的是( )

A.公元前60年,西汉朝廷设置西域都护 B.丝绸之路是古代东西方往来的大动脉

C.卫青、霍去病率兵与匈奴进行了三次大战 D.东汉明帝时,班超出使西域

21.根据考古发现,西汉时期中国已经有了麻质纤维纸,但是纸张质地粗糙,且数量少,成本高,不普及。解决上述问题的是( )

A.蔡伦 B.华佗 C.张仲景 D.司马迁

22.西汉末年,随着佛教传入中国,一些佛教用语也逐渐融汇到汉语中,如“五体投地”“现身说法”“大千世界”“天花乱坠”等。这说明( )

A.佛教是从日本传入中国的 B.佛教对中国文化产生深远影响

C.佛教是为统治阶级服务的 D.佛教和道教都起源于中国本土

23.春秋战国时期,中国传统文化表现为以民为本思潮和专制主义为两翼的百家争鸣文化;秦汉以后,文化逐渐定型为以儒学为正宗,兼纳百家、融汇释道的帝国文化。材料反映了中国传统文化的特点是( )

A.博大精深 B.在继承中发展 C.兼容并蓄 D.多元一体

24.李白有诗云:“二龙争战决雌雄,赤壁楼船扫地空。烈火张天照云海,周瑜于此破曹公。”诗中描述的事件( )

A.有利于曹操统一北方 B.推翻了东汉政权

C.促进了民族交融 D.奠定三国鼎立的局面

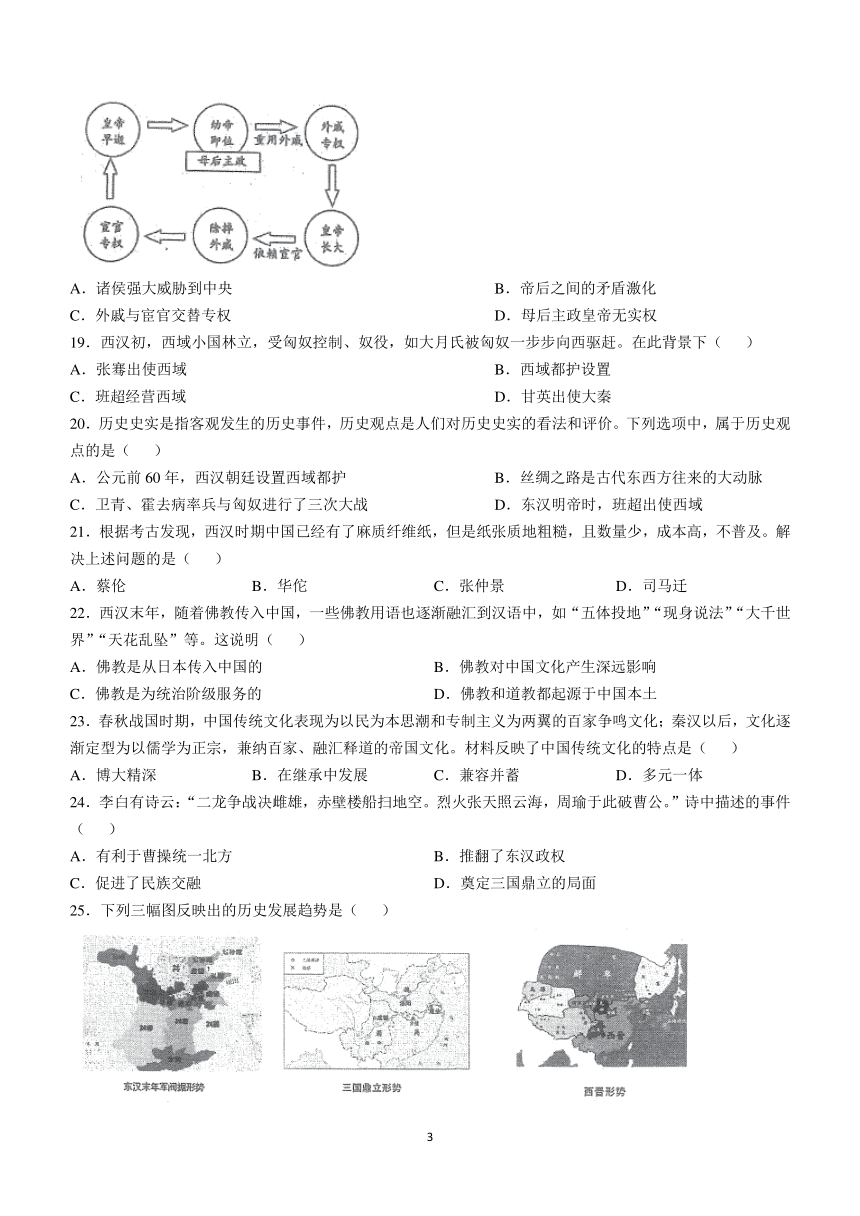

25.下列三幅图反映出的历史发展趋势是( )

A.逐步走向统一 B.经济发展较快

C.南北政权对峙 D.政局动荡不安

26.中国历史留给后人的典故非常多,下列典故与下图所示历史事件相关的是( )

A.围魏救赵 B.破釜沉舟 C.闻鸡起舞 D.草木皆兵

27.317-589年,在这二百多年间,江南农业生产从火耕水耨发展到施用粪肥,这主要体现了江南地区( )

A.生产技术的进步 B.保护环境的需要

C.水利工程的兴修 D.自然条件的优越

28.某同学在学习中发现以下两则材料,从材料甲到材料乙,可推出的正确结论是( )

材料甲 材料乙

楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。——[汉]司马迁《史记》 江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。——[南朝]沈约《宋书》

A.南方经济发展超过北方 B.江南地区经济得到发展

C.南方是当时的政治中心 D.江南地区人地矛盾突出

29.该作品成功塑造了不同身份的宫廷妇女形象,一定程度上反映了作者所处时代的妇女生活情景。它是( )

A.《齐民要术》 B.《缀术》 C.《女史箴图》 D.《兰亭集序》

30.《晋书》云:“尤善隶书,为古今之冠,论者称其笔势,以为飘若浮云,矫若惊龙。”材料中的“其”指的是( )

A.锺繇 B.胡昭 C.王羲之 D.阎立本

二、非选择题(共4大题,20分,请将答案写在答题卡的相应位置。)

31.(5分)阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二 新石器时代早期和中期农业的发生和初步发展,为人们提供了较为稳定的食物资源,从而促进了人口的增长和文化的进步……此时的社会,氏族公社制度已经走向繁荣。

——赵毅、赵轶峰主编《中国古代史》

(1)根据材料一指出北京人和河姆渡人获取食物的方式有何不同?(2分)

(2)根据材料二概括指出原始农业发展的影响。(2分)

(3)综上所述,你认为农业生产和社会进步之间有何关系?(1分)

32.(5分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 战国时期,“学在官府”的传统已被打破,文化知识流向民间;掌握学术文化知识的士人阶层又进一步推动了学术文化的繁荣;各国君主出于政治需要,对各家学派基本上能采取较为公允的态度,最终形成“百家争鸣”的自由学术氛围。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料二 《诗经》是我国最早的诗歌总集,后经孔子删定而流传于后世;《春秋》是孔子根据鲁国历史修订的一部编年史,文字简洁、寄寓褒贬;《墨经》是墨子后学著作,记载了力学、光学、声学等方面的知识;《庄子·刻意》篇记载有相当于现在所说的气功疗法。

——摘编自中国社会科学院历史研究所《简明中国历史读本》

(1)根据材料一,概括指出“百家争鸣”局面形成的原因。(2分)

(2)根据材料二,概括“百家争鸣”在哪些领域影响了中国社会的发展?(2分)

(3)综合上述探究,结合所学知识,你认为“百家争鸣”在中国历史上地位如何?(1分)

33.(5分)阅读下列材料,回答问题。

材料 秦汉历史概况表

时期 史实

秦朝 前221年,秦朝建立

秦朝采取一系列措施巩固国家统一

秦的暴政和秦末农民起义

前207年,秦朝灭亡

前206年—前202年 楚汉之争

西汉 前202年,汉高祖建立西汉

文景之治

汉武帝巩固大统一王朝

公元9年,西汉灭亡

(1)据上述表格指出秦朝存在的时间及灭亡的原因。(2分)

(2)请你结合所学知识说一说西汉的哪一位帝王对国家的贡献最大。(2分)

(3)综合上述探究,请你谈一谈秦汉时期的时代特征。(1分)

34.(5分)阅读下列材料,回答问题

材料一 魏主曰:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”

——《魏书》

材料二 魏主下诏,以为:“夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。诸功臣旧族自代(按:代,郡名,今山西省东北、河北省西北一带)来者,姓或重复,皆改之。”

——引自《资治通鉴》

材料三 北朝的强盛来自体制的力量……交替的“胡华”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了走出门阀士族政治,通向重振的隋唐大帝国的历史出口。

——摘自吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》

(1)根据材料一指出魏主是谁?他主张将都城迁往何地?(2分)

(2)概括材料二中的改革措施。(1分)

(3)综合上述材料请你谈一谈这次改革的历史意义。(2分)

《历史》试卷

分数

一、选择题(共30小题,30分,请将答案填涂在答题卡相应位置。)

1.考古学家在元谋人的遗址中找到了炭屑,后来又在深沟底部找到两件颜色发

黑的动物化石,经鉴定可能为烧骨。这反映出元谋人已经( )

A.知道用火 B.饲养家畜 C.制造石器 D.种植庄稼

2.“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合成一族之形,后世所谓诸夏是也。”材料表明华夏族( )

A.成分单一、文明先进 B.文化信仰、大相径庭

C.交通便利、联系紧密 D.族群众多、碰撞融合

3.《商君书·画策》记载:神农之世,男耕而食,妇织而衣。下列印证“妇织而衣”的说法中,可信度最高的是( )

A.民间流传的“织麻为布,成作衣裳”传说

B.《礼记》记载炎帝“治其丝麻,以为布帛”

C.仰韶遗址出土了陶纺轮、骨针等纺织工具

D.文学作品《中国神话传说》中的相关描述

4.这场战役仅经过一个早晨就以商朝军队的迅速溃败而结束,殷商王朝也在熊熊燃烧的大火中走向了它的尽头。“这场战役”是( )

A.阪泉之战 B.涿鹿之战 C.牧野之战 D.马陵之战

5.《楚语上》说“西周诸侯爵位为公、侯、伯、子、男五等”;《孟子·万章下》说:“公侯皆方百里,伯七十里,子男五十里。”材料旨在说明西周( )

A.等级森严 B.疆域辽阔 C.政局稳定 D.经济繁荣

6.甲骨文中“休”字写作为,“人”与“木”两个部分构成,表示人依树休息之意。这种造字方法属于( )

A.象形 B.指事 C.会意 D.形声

7.《左传》中有“楚子问鼎之大小轻重”的记载,《战国策》等书也有“齐、秦等国试图从周天子手中夺鼎”的记录。上述记载折射出春秋战国时期( )

A.青铜器具异常珍贵 B.周王室的权威动摇

C.诸侯纷争局面形成 D.诸侯之间的攻伐兼并

8.商鞅引导和鼓励秦民努力耕、织,规定:对积极从事耕织,对国家贡献粮食和布帛多的人,免除其本人的徭役。这一做法( )

A.增强了军队的战斗力 B.打击了旧贵族的特权

C.加强了对地方的管理 D.促进了生产力的发展

9.2021年底,教育部印发《关于开展县域义务教育优质均衡创建工作的通知》,要求进一步推进教育均衡发展。早在春秋时期,有位大教育家就追求教育公平提出“有教无类”的主张。他是( )

A.老子 B.孔子 C.孟子 D.庄子

10.下表中的先秦古籍名句共同体现了( )

名句 出处

国将兴,听于民 《左传》

民为邦本,本固邦宁 《尚书》

得天下有道,得其民,斯得天下矣 《孟子·离娄上》

A.“无为而治”的主张 B.“仁者爱人”的观点

C.“尊卑有序”的理念 D.“以人为本”的思想

11.《史记》记载:“天下之事无小大皆决于上,上至以衡石量书,日夜有呈,不中呈不得休息。”这段话表明皇帝制度的主要特点是( )

A.朝议裁决 B.世袭传承 C.集权独裁 D.中央集权

12.秦朝前期,秦始皇采取措施使全国使用的长度、容量和质量标准获得统一。该事件( )

A.推动了文化交流 B.加强了中央集权

C.促进了经济发展 D.便利了全国沟通

13.秦朝时,民众稍有不慎即触犯法律,而且是一人犯法,亲族和邻里都要受到牵连。这表明秦朝( )

A.战争频繁 B.徭役繁重 C.赋税沉重 D.刑罚严苛

14.中国象棋棋盘中的“楚河汉界”,它来源于楚、汉两方曾在荥阳展开长达四年的争夺战争。这场战争( )

A.仍属于农民起义的性质 B.打击了秦朝的残暴统治

C.是为争夺帝位而展开的 D.项羽获得了最终的胜利

15.“汉兴,扫除繁苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚,周云成康,汉言文景,美矣!”材料从整体上称赞的是( )

A.孝文恭俭 B.孝景遵业 C.文景之治 D.光武中兴

16.汉武帝在长安兴办太学,以儒家的《诗》《书》《礼》《易》《春秋》作为教材,儒士也进入各级政权机构。这些举措( )

A.适应了大一统王朝的需要 B.强化了中央对地方的监察

C.解除了诸侯对朝廷的威胁 D.延续了“无为而治”思想

17.下表反映的是东汉光武帝统治时期的户籍人口情况。通过该表,可以得出光武帝统治时期( )

时期 公元25年 公元57年

户籍人口 约1000万 2100万以上

A.社会安定,经济发展 B.战事连绵,干戈不息

C.政治腐败,时局动荡 D.合并郡县,裁减官员

18.对下图所反映的历史现象解释准确的是( )

A.诸侯强大威胁到中央 B.帝后之间的矛盾激化

C.外戚与宦官交替专权 D.母后主政皇帝无实权

19.西汉初,西域小国林立,受匈奴控制、奴役,如大月氏被匈奴一步步向西驱赶。在此背景下( )

A.张骞出使西域 B.西域都护设置

C.班超经营西域 D.甘英出使大秦

20.历史史实是指客观发生的历史事件,历史观点是人们对历史史实的看法和评价。下列选项中,属于历史观点的是( )

A.公元前60年,西汉朝廷设置西域都护 B.丝绸之路是古代东西方往来的大动脉

C.卫青、霍去病率兵与匈奴进行了三次大战 D.东汉明帝时,班超出使西域

21.根据考古发现,西汉时期中国已经有了麻质纤维纸,但是纸张质地粗糙,且数量少,成本高,不普及。解决上述问题的是( )

A.蔡伦 B.华佗 C.张仲景 D.司马迁

22.西汉末年,随着佛教传入中国,一些佛教用语也逐渐融汇到汉语中,如“五体投地”“现身说法”“大千世界”“天花乱坠”等。这说明( )

A.佛教是从日本传入中国的 B.佛教对中国文化产生深远影响

C.佛教是为统治阶级服务的 D.佛教和道教都起源于中国本土

23.春秋战国时期,中国传统文化表现为以民为本思潮和专制主义为两翼的百家争鸣文化;秦汉以后,文化逐渐定型为以儒学为正宗,兼纳百家、融汇释道的帝国文化。材料反映了中国传统文化的特点是( )

A.博大精深 B.在继承中发展 C.兼容并蓄 D.多元一体

24.李白有诗云:“二龙争战决雌雄,赤壁楼船扫地空。烈火张天照云海,周瑜于此破曹公。”诗中描述的事件( )

A.有利于曹操统一北方 B.推翻了东汉政权

C.促进了民族交融 D.奠定三国鼎立的局面

25.下列三幅图反映出的历史发展趋势是( )

A.逐步走向统一 B.经济发展较快

C.南北政权对峙 D.政局动荡不安

26.中国历史留给后人的典故非常多,下列典故与下图所示历史事件相关的是( )

A.围魏救赵 B.破釜沉舟 C.闻鸡起舞 D.草木皆兵

27.317-589年,在这二百多年间,江南农业生产从火耕水耨发展到施用粪肥,这主要体现了江南地区( )

A.生产技术的进步 B.保护环境的需要

C.水利工程的兴修 D.自然条件的优越

28.某同学在学习中发现以下两则材料,从材料甲到材料乙,可推出的正确结论是( )

材料甲 材料乙

楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。——[汉]司马迁《史记》 江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。——[南朝]沈约《宋书》

A.南方经济发展超过北方 B.江南地区经济得到发展

C.南方是当时的政治中心 D.江南地区人地矛盾突出

29.该作品成功塑造了不同身份的宫廷妇女形象,一定程度上反映了作者所处时代的妇女生活情景。它是( )

A.《齐民要术》 B.《缀术》 C.《女史箴图》 D.《兰亭集序》

30.《晋书》云:“尤善隶书,为古今之冠,论者称其笔势,以为飘若浮云,矫若惊龙。”材料中的“其”指的是( )

A.锺繇 B.胡昭 C.王羲之 D.阎立本

二、非选择题(共4大题,20分,请将答案写在答题卡的相应位置。)

31.(5分)阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二 新石器时代早期和中期农业的发生和初步发展,为人们提供了较为稳定的食物资源,从而促进了人口的增长和文化的进步……此时的社会,氏族公社制度已经走向繁荣。

——赵毅、赵轶峰主编《中国古代史》

(1)根据材料一指出北京人和河姆渡人获取食物的方式有何不同?(2分)

(2)根据材料二概括指出原始农业发展的影响。(2分)

(3)综上所述,你认为农业生产和社会进步之间有何关系?(1分)

32.(5分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 战国时期,“学在官府”的传统已被打破,文化知识流向民间;掌握学术文化知识的士人阶层又进一步推动了学术文化的繁荣;各国君主出于政治需要,对各家学派基本上能采取较为公允的态度,最终形成“百家争鸣”的自由学术氛围。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料二 《诗经》是我国最早的诗歌总集,后经孔子删定而流传于后世;《春秋》是孔子根据鲁国历史修订的一部编年史,文字简洁、寄寓褒贬;《墨经》是墨子后学著作,记载了力学、光学、声学等方面的知识;《庄子·刻意》篇记载有相当于现在所说的气功疗法。

——摘编自中国社会科学院历史研究所《简明中国历史读本》

(1)根据材料一,概括指出“百家争鸣”局面形成的原因。(2分)

(2)根据材料二,概括“百家争鸣”在哪些领域影响了中国社会的发展?(2分)

(3)综合上述探究,结合所学知识,你认为“百家争鸣”在中国历史上地位如何?(1分)

33.(5分)阅读下列材料,回答问题。

材料 秦汉历史概况表

时期 史实

秦朝 前221年,秦朝建立

秦朝采取一系列措施巩固国家统一

秦的暴政和秦末农民起义

前207年,秦朝灭亡

前206年—前202年 楚汉之争

西汉 前202年,汉高祖建立西汉

文景之治

汉武帝巩固大统一王朝

公元9年,西汉灭亡

(1)据上述表格指出秦朝存在的时间及灭亡的原因。(2分)

(2)请你结合所学知识说一说西汉的哪一位帝王对国家的贡献最大。(2分)

(3)综合上述探究,请你谈一谈秦汉时期的时代特征。(1分)

34.(5分)阅读下列材料,回答问题

材料一 魏主曰:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”

——《魏书》

材料二 魏主下诏,以为:“夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。诸功臣旧族自代(按:代,郡名,今山西省东北、河北省西北一带)来者,姓或重复,皆改之。”

——引自《资治通鉴》

材料三 北朝的强盛来自体制的力量……交替的“胡华”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了走出门阀士族政治,通向重振的隋唐大帝国的历史出口。

——摘自吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》

(1)根据材料一指出魏主是谁?他主张将都城迁往何地?(2分)

(2)概括材料二中的改革措施。(1分)

(3)综合上述材料请你谈一谈这次改革的历史意义。(2分)

同课章节目录