江苏省南通市海安市2023-2024学年高一上学期期末考试历史试卷(无答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省南通市海安市2023-2024学年高一上学期期末考试历史试卷(无答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 365.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-31 08:46:11 | ||

图片预览

文档简介

2023~2024学年第一学期末学业质量监测试卷

高一历史

注意事项

考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求:

1.本试卷共6页,满分100分,考试时间为75分钟。考试结束后,请将答题卷交回。

2.答题前,请您务必将自己的姓名、准考证号、座位号用0.5毫米黑色字迹签字笔填写在答题卷上。

3.请监考员认真核对在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、考试证号与你本人的是否相符。

4.作答选择题必须用2B铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其它答案。作答非选择题必须用书写黑色字迹的0.5毫米的签字笔写在答题卷上的指定位置,在其它位置作答一律无效。

一、选择题:本大题共40题,每题2分,共计80分。在每小题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。

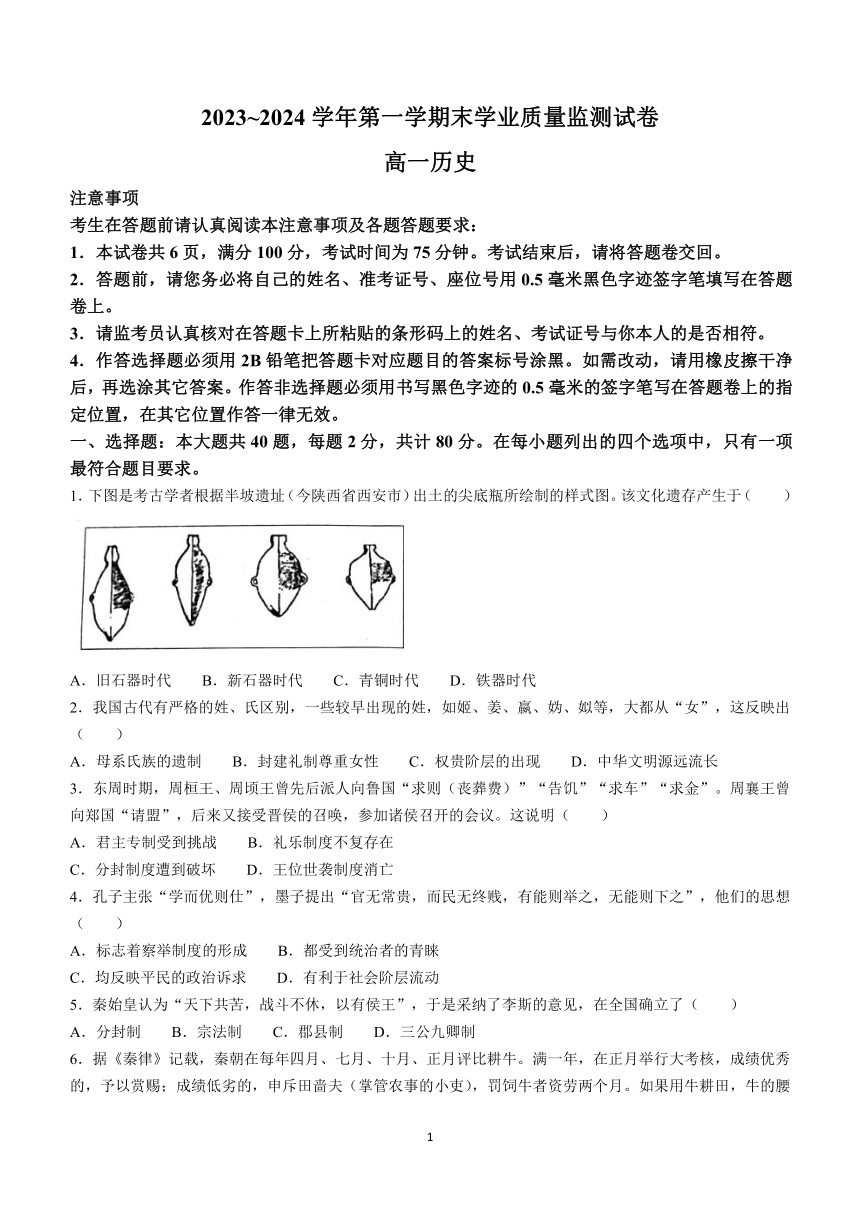

1.下图是考古学者根据半坡遗址(今陕西省西安市)出土的尖底瓶所绘制的样式图。该文化遗存产生于( )

A.旧石器时代 B.新石器时代 C.青铜时代 D.铁器时代

2.我国古代有严格的姓、氏区别,一些较早出现的姓,如姬、姜、嬴、妫、姒等,大都从“女”,这反映出( )

A.母系氏族的遗制 B.封建礼制尊重女性 C.权贵阶层的出现 D.中华文明源远流长

3.东周时期,周桓王、周顷王曾先后派人向鲁国“求则(丧葬费)”“告饥”“求车”“求金”。周襄王曾向郑国“请盟”,后来又接受晋侯的召唤,参加诸侯召开的会议。这说明( )

A.君主专制受到挑战 B.礼乐制度不复存在

C.分封制度遭到破坏 D.王位世袭制度消亡

4.孔子主张“学而优则仕”,墨子提出“官无常贵,而民无终贱,有能则举之,无能则下之”,他们的思想( )

A.标志着察举制度的形成 B.都受到统治者的青睐

C.均反映平民的政治诉求 D.有利于社会阶层流动

5.秦始皇认为“天下共苦,战斗不休,以有侯王”,于是采纳了李斯的意见,在全国确立了( )

A.分封制 B.宗法制 C.郡县制 D.三公九卿制

6.据《秦律》记载,秦朝在每年四月、七月、十月、正月评比耕牛。满一年,在正月举行大考核,成绩优秀的,予以赏赐;成绩低劣的,申斥田啬夫(掌管农事的小吏),罚饲牛者资劳两个月。如果用牛耕田,牛的腰围减瘦了,每减瘦一寸要笞打主事者十下。耕牛评比反映了秦朝( )

A.任用酷吏治理地方 B.重视发展农业生产 C.动物保护意识较强 D.赋税收入得以保证

7.据考古发现,汉文帝霸陵地表无封土,墓中陶俑数量众多,陪葬品简朴,无奢侈物件。这与《史记》载“治霸陵皆以瓦器,不得以金银铜锡为饰,不治坟,欲为省,毋烦民”相符。据此可知,汉初( )

A.注重与民休息 B.冶炼技术落后 C.皇权日趋没落 D.贫富分化严重

8.下表为不同文献对某一事物的历史叙述,据此可以认定( )

记述 出处

“舜囚尧于平阳,取之帝位。复偃塞丹朱,使不与父相见” 春秋战国《竹书纪年》

“唐(尧)虞(舜)之道,禅而不传” 战国中期《郭店楚简》

“尧知子丹朱之不肖,不足授天下,于是乃权授舜” 西汉《史记·五帝本纪》

A.舜使用暴力篡夺君位 B.《郭店楚简》描述违背史实

C.世袭制代替了禅让制 D.《史记》体现主流价值取向

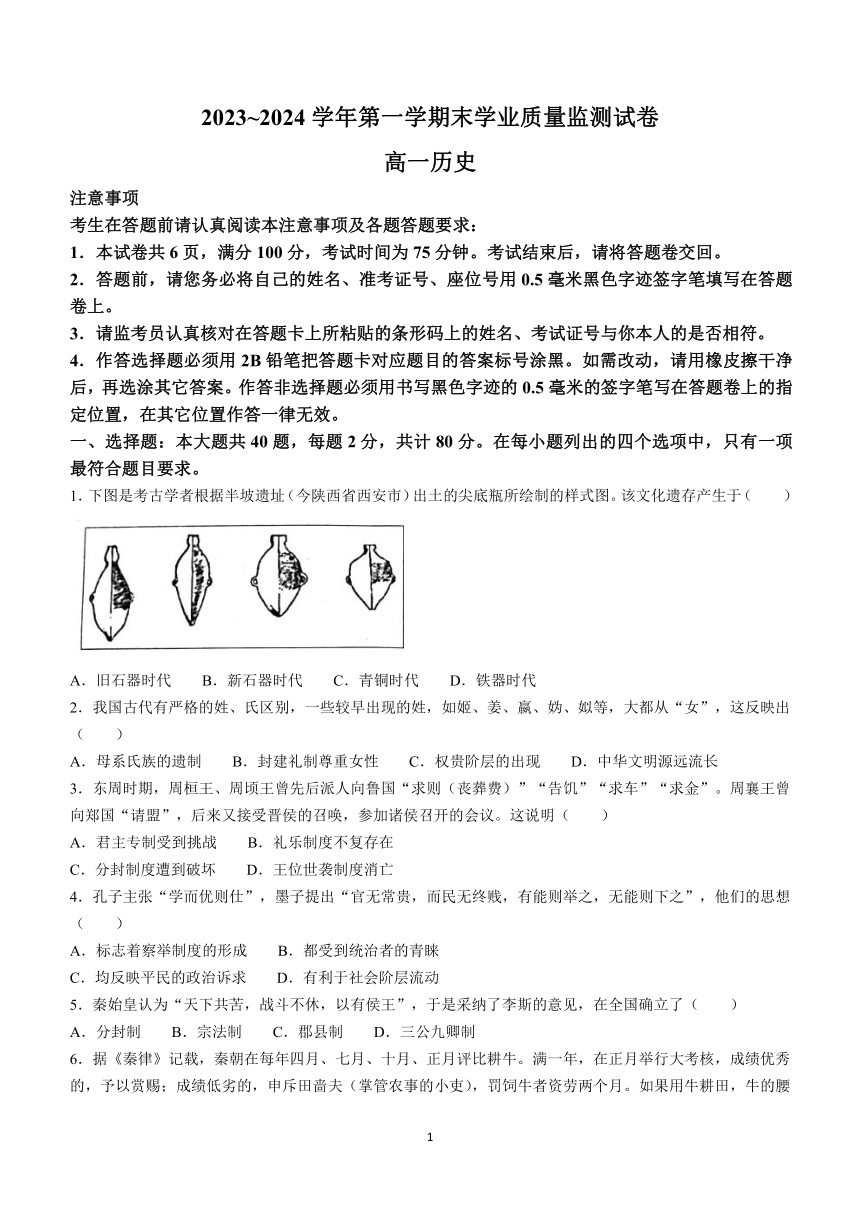

9.下图为四川成都出土的东汉画像砖。画中骆驼的背上有一件鼓形乐器,鼓上插着羽葆。骆驼上坐着一位身着胡人服饰的人物,正在敲击鼓面,生动描绘了一幅出行和演奏的画面。该画像砖可以佐证当时( )

A.普遍使用骆驼 B.宫廷生活奢靡 C.民族交往密切 D.制瓷水平高超

10.从东汉桓帝(永寿二年)到西晋统一前的125年间,全国人口减少了3390多万,平均每年减少近28万。这一时期人口大量减少的主要原因是( )

A.经济重心已经南移 B.人口南迁土地荒芜 C.北方自然条件恶劣 D.政局动荡战乱频繁

11.据史书记载,“(北魏孝文帝)雅好读书,手不释卷。‘五经’之义,览之便讲……善谈庄、老,尤精释义”。这说明,北魏孝文帝( )

A.重视汉族文化 B.注重学以致用 C.锐意改革旧俗 D.潜心文学创作

12.“秦汉以后,公族虽更而世族尚不全革,九品中正之弊,至于上品无寒门,下品无世族。”为了解决这一问题,隋朝推行( )

A.世官制 B.察举制 C.上计制 D.科举制

13.唐朝时,蔬菜品种日益丰富,开始出现原产于地中海的莴苣、印度的刀豆、波棱国(今尼泊尔)的菠菜等。这一情况折射出唐朝( )

A.农业生产发达 B.对外交流繁荣 C.设置西域都护 D.城市生活便利

14.贞观六年,唐太宗下令修《氏族志》,并指示“不须论数世以前,止取今日官爵高下作等级”。新修订的《氏族志》基本贯彻了唐太宗的指示,以皇族为首,外戚次之,山东崔氏被降为第三等。唐太宗此举旨在( )

A.扶植门阀士族 B.整顿官僚队伍 C.稳定统治秩序 D.改变选官标准

15.“它是中国古代的一种重要政治制度,将相权分化,政令从起草、审核到执行均由相关部门合作共同处理。部门之间分工合作的同时还相互牵制,大大减少了决策的失误。”材料中的“它”是( )

A.三公九卿制 B.三省六部制 C.二府三司制 D.内外朝制度

16.公元9世纪,朝鲜人崔致远“那堪颜氏巷,得接孟家邻。守道惟稽古,交情岂惮贫”的诗句,体现了对孔孟儒学的仰慕之情。诗句所言儒学的核心指向是( )

A.强化法制 B.顺应自然 C.涵养道德 D.空谈仁义

17.“官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。”这段记载出自于( )

A.《辽史·百官志》 B.《西夏纪事本末》 C.《金史·兵志》 D.《元史·百官志》

18.《元史·食货志》记载:“元都于燕,去江南极远,而百司庶府之繁,卫士编民之众,无不仰给于江南。”这反映出元朝( )

A.北方粮食产量降低 B.南北交通运输不畅

C.江南经济地位凸显 D.燕地经济发展较慢

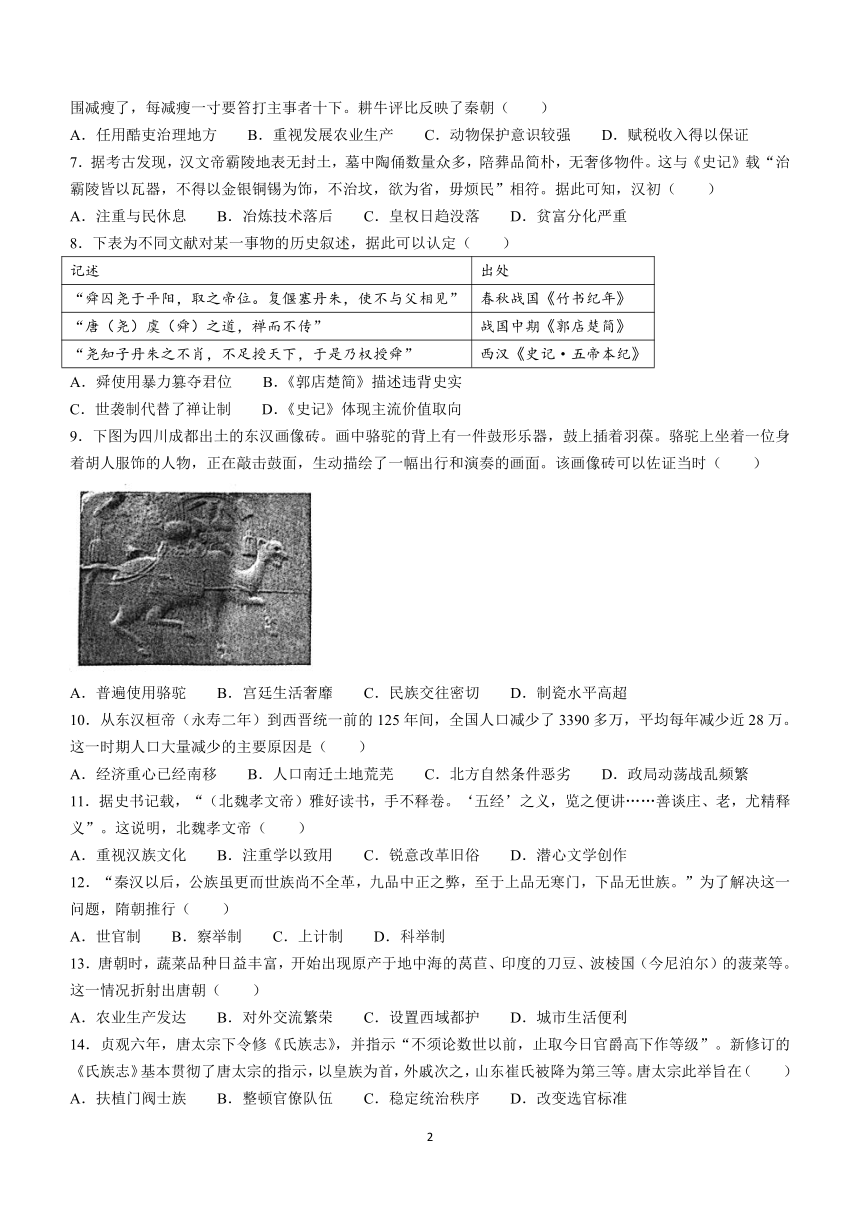

19.朱元璋规定,自洪武二十七年十二月起,内臣(宦官)需要凭下图所示铜符方可出皇城。这一举措体现的本质是( )

A.创新地方管理模式 B.加强封建君主专制 C.制约内阁首辅权力 D.增加军机大臣职权

20.明代实行“一条鞭法”较早的地区是南直隶(与今江苏省、安徽省以及上海市相当)、浙江、江西、福建、广东和广西,到1561—1572年的十多年间,才逐渐向全国推广。这些地区较早实行“一条鞭法”的主要原因在于( )

A.海上丝绸之路兴起 B.原有税制不再适用 C.农业生产技术进步 D.海外白银流入中国

21.在明代,庶民袖小衣短,“去地五寸”;生员袖大衣长,“去地一寸”,体现斯文之气,且其服饰颜色和制式内含“比德于玉”“规言矩行”等意。这反映了当时( )

A.主流价值观念影响社会生活 B.封建政府宣扬传统正统观念

C.传统文化的经济价值被发掘 D.市民阶级极力突破礼制限定

22.明中叶著名的哲学家陈献章认为“道为天地之本”,但又强调通过个人的涵养来“内求诸心”,实现“道心合一”。与这一主张相似的思想家是( )

A.老子 B.董仲舒 C.朱熹 D.王守仁

23.据文献记载,乾隆年间,河南巡抚陈宏谋“募间人种红薯”;江西大廣县知县余光壁也在当地大力推广种植并“告以种法”。上述史料可用来说明当时( )

A.富民思想的践行 B.新农作物的传播 C.饮食结构的改变 D.人地矛盾的解决

24.清朝中期,政府通过将军直辖、设置盟旗、实行土司制度、派驻大臣等方式稳定了边疆局势,同时在中央设置理藩院专门处理蒙藏等民族事务。清朝的这些举措反映了( )

A.行省制度不再适用 B.君主专制不断加强

C.国家治理因地制宜 D.边疆危机空前严重

25.鸦片战争后,洋纱首先涌入中国东南沿海的市场。因其质优价廉,取代土纱,使中国家庭棉纺织业的“纺”与“织”分离。随后,洋布输入,取代土布,又使中国农家的“织”与“耕”分离。这表明鸦片战争后( )

A.传统经济结构逐渐瓦解 B.农产品商品化程度提高

C.列强加强对华资本输出 D.民族资本主义艰难发展

26.近代某文献试图回答农民革命应当向何处去的问题,代表了“19世纪60年代以前国人在探索近代化道路方面的最高水准”。该文献是( )

A.《天朝田亩制度》 B.《资政新篇》 C.《民报·发刊词》 D.《中华民国临时约法》

27.1872年李鸿章创办轮船招商局,到1884年累计核收船舶运费1713.7万两,加上跌价竞争使外商收入大大减少,中国少溢白银当在数千万两之巨。这表明招商局的创办( )

A.一定程度上抵制了列强的经济侵略· B.激化了中国同帝国主义国家的矛盾

C.使中国从此走上了独立富强的道路 D.动摇了外商企业在中国的经济地位

28.梁启超指出:“吾国 直待台湾既割,二百兆之偿款既输,而鼾睡之声,乃渐惊起。”与文中所涉内容相关的不平等条约是( )

A.《南京条约》 B.《天津条约》 C.《马关条约》 D.《辛丑条约》

29.19世纪末,有人指出“国会者,君与民共议一国之政法也”,并建议说:“立行宪法,大开国会,以庶政与国民共之,行三权最立之制,则中国之治强,可计日待也。”据此可知,他主张( )

A.暴力革命 B.君主立宪 C.民主共和 D.实业救国

30.阅读下列革命党人发布的军事命令。该命令反映的是( )

一、本军于今夜十二时举义,兴复汉族,驱除满虏。……八、武昌弹药枪支,暂由楚望台军械库接济。

A.太平天国运动 B.义和团运动 C.武昌起义 D.南昌起义

31.1917年,荣宗敬出巨资40万元买下上海一家由日本人经营的纱厂,改名为申新二厂。当时,中国企业竟然收购日本企业,成了国人津津乐道的新闻。这可以用来说明( )

A.自然经济已经解体 B.民族工业获得发展 C.日本放松经济侵略 D.实业救国取得胜利

32.面对民国成立后共和制度名存实亡的残酷现实,一场吸取西方文明,并把它当作武器,批判中国传统儒学,改造中国人“国民性”的运动发生了。这场运动是指( )

A.洋务运动 B.维新变法运动 C.新文化运动 D.五四运动

33.1921年夏天,一些革命者陆续从全国各地聚集上海。“6月29日午后(何)叔衡往上海,偕行者润之”,“7月15日(包惠僧)坐船直赴上海,与董必武、陈潭秋到达时间不相上下”。他们此行的目的是( )

A.组织工人罢工 B.支援护国战争 C.发动武装起义 D.参加中共一大

34.近代漫画评论家黄茅曾说:“热情的青年漫画家投身到革命军的队伍,随军由粤出发直入湘鄂诸省,参加实际的战斗生活,直接发挥绘画配合作战的效能。他们印刷大量印刷品和画报,《国耻画报》《反帝画报》等都是当时的产物。”材料所述现象发生在( )

A.19世纪90年代 B.20世纪20年代 C.20世纪30年代 D.20世纪40年代

35.1927—1931年间,中国共产党掀起了土地革命和武装反抗国民党的斗争,下列可以用来描述这一时期革命斗争特点的有( )

A.“外争主权,内惩国贼” B.“星星之火,可以燎原”

C.“坚持抗战,反对妥协” D.“打过长江去,解放全中国”

36.下侧宣传画创作的时代背景是( )

A.国民革命 B.土地革命 C.抗日战争 D.解放战争

37.全面抗战爆发后,东部沿海工业在炮火中艰难向西南大规模迁移,包括机械、化学、电器、钢铁、纺织工业等。内迁工厂在1938至1940年间的生产总值达14586万元,平均每厂内迁后产值累计为近50万元。这一举措的重大意义是( )

A.推动国统区经济快速恢复 B.巩固了抗日民族统一战线

C.有效地抵抗了日军的侵略 D.为抗战胜利提供物质保障

38.某抗日将领在一次战役时写给妻子的信中说:新秋入序,暑气渐消,尤以夜间气爽,想皖地亦同此景象耳!……昨日,又由日运来援军五万余口 汇山码头(黄浦江下游西岸)为我军占领,敌人虽有大部援军,无法登陆……寇日内再不解决,或即参加战斗也。这位将领参加的战役是( )

A.淞沪会战 B.太原会战 C.徐州会战 D.枣宜会战

39.“1947年年中似乎标志着战争形势的一个转折点。……共产党军队的规模已稳步地扩大……共产党在1947年下半年发起了全面进攻。”下列属于这一“转折点”中具有深远意义的战略行动是( )

A.挺进大别山 B.平津战役 C.淮海战役 D.渡江战役

40.下图是解放战争时期某战役示意图。这场战役( )

A.揭开了战略反攻的序幕 B.促使北平得到和平解放

C.基本消灭国民党军主力 D.推翻了国民政府的统治

二、非选择题:本大题共2题,满分20分,请在相应的答题区域内作答。

41.(10分)阅读下列材料:

材料 到了宋代,饮茶之风更盛,“上自官府,下至里闾,莫之或废”。斗茶就是随着当时的饮茶风尚而产生的。斗茶,又称“茗战”,是古人集体品评茶的优劣的一种茶事活动,它极大地促进了茶艺的发展。由于斗茶具有比较浓厚的审美情趣,因此,它从产生以来便成为人们(尤其是文人士大夫阶层中)一种高雅的文化活动,宋徽宗赵佶称之为“盛世之清尚”。

在宋代,一般城镇都有专供人们品茶的茶肆。如当时杭州的大街小巷,茶肆随处可见。其中,有专供士大夫辈期朋约友、谈心品茗的茶肆;有供太学生聚会的茶肆;有供行会聚集、议论市场行情的茶肆;还有和游乐场相结合的茶肆。此外,“夜市于大街有车担设浮铺,点茶汤以便游观之人”。

——摘编自庄华峰《中国社会生活史》

请回答:

(1)据材料,概括宋代饮茶之风盛行的表现。(4分)

(2)据材料并结合所学知识,分析宋代饮茶之风盛行的积极影响。(6分)

42.(10分)阅读下列材料:

材料一 在半殖民地半封建的中国,在大革命遭到失败、敌我力量对比极端悬殊的精况下,中国共产党人不可能像俄国十月革命那样,通过首先占领中心城市来取得革命在全国的胜利,而必须走一条适合中国实际的正确革命道路,最后夺取全国革命胜利。

——摘编自《中国共产党简史》

材料二 全面抗战爆发后,我党正确地坚持了自己在抗日民族统一战线中的相对独立性,坚决同国民党争夺抗战的领导权,在稳固地领导农民阶级和小资产阶级的前提下,对民族资产阶级又联合又斗争,提出了“发展进步势力,争取中间势力,孤立顽固势力”的策略方针,使自己的领导艺术更加成熟。

——摘编自李卫东《民主革命时期中国共产党领导地位确立的再思考》

材料三 中国共产党取得了斗争的胜利,原因是多方面的。马克思、列宁和斯大林提供了分析工具和组织模型,但是,共产党人小心翼翼地把它们应用到思想行动的每一级,上至中央委员会制定的政策,下至村庄工作的细节。用这样的办法,共产党将自己的利益与中国绝大部分人口的利益紧密联系起来,从而获得了群众的拥护。坚实的群众基础满足了它对粮食和人力的需要,使它与国民党做斗争时有充分的供给。

——摘编自(美)胡素珊《中国的内战:1945—1949年的政治斗争》

请回答:

(1)据材料一,“大革命”指的是哪一事件,“适合中国实际的正确革命道路”指的是什么道路?(3分)

(2)据材料二并结合所学知识,列举抗战时期中共在革命领导权问题上“领导艺术更加成熟”的具体表现。(3分)

(3)综合上述材料并结合所学知识,简析中国共产党领导新民主主义革命取得胜利的原因。(4分)

高一历史

注意事项

考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求:

1.本试卷共6页,满分100分,考试时间为75分钟。考试结束后,请将答题卷交回。

2.答题前,请您务必将自己的姓名、准考证号、座位号用0.5毫米黑色字迹签字笔填写在答题卷上。

3.请监考员认真核对在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、考试证号与你本人的是否相符。

4.作答选择题必须用2B铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其它答案。作答非选择题必须用书写黑色字迹的0.5毫米的签字笔写在答题卷上的指定位置,在其它位置作答一律无效。

一、选择题:本大题共40题,每题2分,共计80分。在每小题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。

1.下图是考古学者根据半坡遗址(今陕西省西安市)出土的尖底瓶所绘制的样式图。该文化遗存产生于( )

A.旧石器时代 B.新石器时代 C.青铜时代 D.铁器时代

2.我国古代有严格的姓、氏区别,一些较早出现的姓,如姬、姜、嬴、妫、姒等,大都从“女”,这反映出( )

A.母系氏族的遗制 B.封建礼制尊重女性 C.权贵阶层的出现 D.中华文明源远流长

3.东周时期,周桓王、周顷王曾先后派人向鲁国“求则(丧葬费)”“告饥”“求车”“求金”。周襄王曾向郑国“请盟”,后来又接受晋侯的召唤,参加诸侯召开的会议。这说明( )

A.君主专制受到挑战 B.礼乐制度不复存在

C.分封制度遭到破坏 D.王位世袭制度消亡

4.孔子主张“学而优则仕”,墨子提出“官无常贵,而民无终贱,有能则举之,无能则下之”,他们的思想( )

A.标志着察举制度的形成 B.都受到统治者的青睐

C.均反映平民的政治诉求 D.有利于社会阶层流动

5.秦始皇认为“天下共苦,战斗不休,以有侯王”,于是采纳了李斯的意见,在全国确立了( )

A.分封制 B.宗法制 C.郡县制 D.三公九卿制

6.据《秦律》记载,秦朝在每年四月、七月、十月、正月评比耕牛。满一年,在正月举行大考核,成绩优秀的,予以赏赐;成绩低劣的,申斥田啬夫(掌管农事的小吏),罚饲牛者资劳两个月。如果用牛耕田,牛的腰围减瘦了,每减瘦一寸要笞打主事者十下。耕牛评比反映了秦朝( )

A.任用酷吏治理地方 B.重视发展农业生产 C.动物保护意识较强 D.赋税收入得以保证

7.据考古发现,汉文帝霸陵地表无封土,墓中陶俑数量众多,陪葬品简朴,无奢侈物件。这与《史记》载“治霸陵皆以瓦器,不得以金银铜锡为饰,不治坟,欲为省,毋烦民”相符。据此可知,汉初( )

A.注重与民休息 B.冶炼技术落后 C.皇权日趋没落 D.贫富分化严重

8.下表为不同文献对某一事物的历史叙述,据此可以认定( )

记述 出处

“舜囚尧于平阳,取之帝位。复偃塞丹朱,使不与父相见” 春秋战国《竹书纪年》

“唐(尧)虞(舜)之道,禅而不传” 战国中期《郭店楚简》

“尧知子丹朱之不肖,不足授天下,于是乃权授舜” 西汉《史记·五帝本纪》

A.舜使用暴力篡夺君位 B.《郭店楚简》描述违背史实

C.世袭制代替了禅让制 D.《史记》体现主流价值取向

9.下图为四川成都出土的东汉画像砖。画中骆驼的背上有一件鼓形乐器,鼓上插着羽葆。骆驼上坐着一位身着胡人服饰的人物,正在敲击鼓面,生动描绘了一幅出行和演奏的画面。该画像砖可以佐证当时( )

A.普遍使用骆驼 B.宫廷生活奢靡 C.民族交往密切 D.制瓷水平高超

10.从东汉桓帝(永寿二年)到西晋统一前的125年间,全国人口减少了3390多万,平均每年减少近28万。这一时期人口大量减少的主要原因是( )

A.经济重心已经南移 B.人口南迁土地荒芜 C.北方自然条件恶劣 D.政局动荡战乱频繁

11.据史书记载,“(北魏孝文帝)雅好读书,手不释卷。‘五经’之义,览之便讲……善谈庄、老,尤精释义”。这说明,北魏孝文帝( )

A.重视汉族文化 B.注重学以致用 C.锐意改革旧俗 D.潜心文学创作

12.“秦汉以后,公族虽更而世族尚不全革,九品中正之弊,至于上品无寒门,下品无世族。”为了解决这一问题,隋朝推行( )

A.世官制 B.察举制 C.上计制 D.科举制

13.唐朝时,蔬菜品种日益丰富,开始出现原产于地中海的莴苣、印度的刀豆、波棱国(今尼泊尔)的菠菜等。这一情况折射出唐朝( )

A.农业生产发达 B.对外交流繁荣 C.设置西域都护 D.城市生活便利

14.贞观六年,唐太宗下令修《氏族志》,并指示“不须论数世以前,止取今日官爵高下作等级”。新修订的《氏族志》基本贯彻了唐太宗的指示,以皇族为首,外戚次之,山东崔氏被降为第三等。唐太宗此举旨在( )

A.扶植门阀士族 B.整顿官僚队伍 C.稳定统治秩序 D.改变选官标准

15.“它是中国古代的一种重要政治制度,将相权分化,政令从起草、审核到执行均由相关部门合作共同处理。部门之间分工合作的同时还相互牵制,大大减少了决策的失误。”材料中的“它”是( )

A.三公九卿制 B.三省六部制 C.二府三司制 D.内外朝制度

16.公元9世纪,朝鲜人崔致远“那堪颜氏巷,得接孟家邻。守道惟稽古,交情岂惮贫”的诗句,体现了对孔孟儒学的仰慕之情。诗句所言儒学的核心指向是( )

A.强化法制 B.顺应自然 C.涵养道德 D.空谈仁义

17.“官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。”这段记载出自于( )

A.《辽史·百官志》 B.《西夏纪事本末》 C.《金史·兵志》 D.《元史·百官志》

18.《元史·食货志》记载:“元都于燕,去江南极远,而百司庶府之繁,卫士编民之众,无不仰给于江南。”这反映出元朝( )

A.北方粮食产量降低 B.南北交通运输不畅

C.江南经济地位凸显 D.燕地经济发展较慢

19.朱元璋规定,自洪武二十七年十二月起,内臣(宦官)需要凭下图所示铜符方可出皇城。这一举措体现的本质是( )

A.创新地方管理模式 B.加强封建君主专制 C.制约内阁首辅权力 D.增加军机大臣职权

20.明代实行“一条鞭法”较早的地区是南直隶(与今江苏省、安徽省以及上海市相当)、浙江、江西、福建、广东和广西,到1561—1572年的十多年间,才逐渐向全国推广。这些地区较早实行“一条鞭法”的主要原因在于( )

A.海上丝绸之路兴起 B.原有税制不再适用 C.农业生产技术进步 D.海外白银流入中国

21.在明代,庶民袖小衣短,“去地五寸”;生员袖大衣长,“去地一寸”,体现斯文之气,且其服饰颜色和制式内含“比德于玉”“规言矩行”等意。这反映了当时( )

A.主流价值观念影响社会生活 B.封建政府宣扬传统正统观念

C.传统文化的经济价值被发掘 D.市民阶级极力突破礼制限定

22.明中叶著名的哲学家陈献章认为“道为天地之本”,但又强调通过个人的涵养来“内求诸心”,实现“道心合一”。与这一主张相似的思想家是( )

A.老子 B.董仲舒 C.朱熹 D.王守仁

23.据文献记载,乾隆年间,河南巡抚陈宏谋“募间人种红薯”;江西大廣县知县余光壁也在当地大力推广种植并“告以种法”。上述史料可用来说明当时( )

A.富民思想的践行 B.新农作物的传播 C.饮食结构的改变 D.人地矛盾的解决

24.清朝中期,政府通过将军直辖、设置盟旗、实行土司制度、派驻大臣等方式稳定了边疆局势,同时在中央设置理藩院专门处理蒙藏等民族事务。清朝的这些举措反映了( )

A.行省制度不再适用 B.君主专制不断加强

C.国家治理因地制宜 D.边疆危机空前严重

25.鸦片战争后,洋纱首先涌入中国东南沿海的市场。因其质优价廉,取代土纱,使中国家庭棉纺织业的“纺”与“织”分离。随后,洋布输入,取代土布,又使中国农家的“织”与“耕”分离。这表明鸦片战争后( )

A.传统经济结构逐渐瓦解 B.农产品商品化程度提高

C.列强加强对华资本输出 D.民族资本主义艰难发展

26.近代某文献试图回答农民革命应当向何处去的问题,代表了“19世纪60年代以前国人在探索近代化道路方面的最高水准”。该文献是( )

A.《天朝田亩制度》 B.《资政新篇》 C.《民报·发刊词》 D.《中华民国临时约法》

27.1872年李鸿章创办轮船招商局,到1884年累计核收船舶运费1713.7万两,加上跌价竞争使外商收入大大减少,中国少溢白银当在数千万两之巨。这表明招商局的创办( )

A.一定程度上抵制了列强的经济侵略· B.激化了中国同帝国主义国家的矛盾

C.使中国从此走上了独立富强的道路 D.动摇了外商企业在中国的经济地位

28.梁启超指出:“吾国 直待台湾既割,二百兆之偿款既输,而鼾睡之声,乃渐惊起。”与文中所涉内容相关的不平等条约是( )

A.《南京条约》 B.《天津条约》 C.《马关条约》 D.《辛丑条约》

29.19世纪末,有人指出“国会者,君与民共议一国之政法也”,并建议说:“立行宪法,大开国会,以庶政与国民共之,行三权最立之制,则中国之治强,可计日待也。”据此可知,他主张( )

A.暴力革命 B.君主立宪 C.民主共和 D.实业救国

30.阅读下列革命党人发布的军事命令。该命令反映的是( )

一、本军于今夜十二时举义,兴复汉族,驱除满虏。……八、武昌弹药枪支,暂由楚望台军械库接济。

A.太平天国运动 B.义和团运动 C.武昌起义 D.南昌起义

31.1917年,荣宗敬出巨资40万元买下上海一家由日本人经营的纱厂,改名为申新二厂。当时,中国企业竟然收购日本企业,成了国人津津乐道的新闻。这可以用来说明( )

A.自然经济已经解体 B.民族工业获得发展 C.日本放松经济侵略 D.实业救国取得胜利

32.面对民国成立后共和制度名存实亡的残酷现实,一场吸取西方文明,并把它当作武器,批判中国传统儒学,改造中国人“国民性”的运动发生了。这场运动是指( )

A.洋务运动 B.维新变法运动 C.新文化运动 D.五四运动

33.1921年夏天,一些革命者陆续从全国各地聚集上海。“6月29日午后(何)叔衡往上海,偕行者润之”,“7月15日(包惠僧)坐船直赴上海,与董必武、陈潭秋到达时间不相上下”。他们此行的目的是( )

A.组织工人罢工 B.支援护国战争 C.发动武装起义 D.参加中共一大

34.近代漫画评论家黄茅曾说:“热情的青年漫画家投身到革命军的队伍,随军由粤出发直入湘鄂诸省,参加实际的战斗生活,直接发挥绘画配合作战的效能。他们印刷大量印刷品和画报,《国耻画报》《反帝画报》等都是当时的产物。”材料所述现象发生在( )

A.19世纪90年代 B.20世纪20年代 C.20世纪30年代 D.20世纪40年代

35.1927—1931年间,中国共产党掀起了土地革命和武装反抗国民党的斗争,下列可以用来描述这一时期革命斗争特点的有( )

A.“外争主权,内惩国贼” B.“星星之火,可以燎原”

C.“坚持抗战,反对妥协” D.“打过长江去,解放全中国”

36.下侧宣传画创作的时代背景是( )

A.国民革命 B.土地革命 C.抗日战争 D.解放战争

37.全面抗战爆发后,东部沿海工业在炮火中艰难向西南大规模迁移,包括机械、化学、电器、钢铁、纺织工业等。内迁工厂在1938至1940年间的生产总值达14586万元,平均每厂内迁后产值累计为近50万元。这一举措的重大意义是( )

A.推动国统区经济快速恢复 B.巩固了抗日民族统一战线

C.有效地抵抗了日军的侵略 D.为抗战胜利提供物质保障

38.某抗日将领在一次战役时写给妻子的信中说:新秋入序,暑气渐消,尤以夜间气爽,想皖地亦同此景象耳!……昨日,又由日运来援军五万余口 汇山码头(黄浦江下游西岸)为我军占领,敌人虽有大部援军,无法登陆……寇日内再不解决,或即参加战斗也。这位将领参加的战役是( )

A.淞沪会战 B.太原会战 C.徐州会战 D.枣宜会战

39.“1947年年中似乎标志着战争形势的一个转折点。……共产党军队的规模已稳步地扩大……共产党在1947年下半年发起了全面进攻。”下列属于这一“转折点”中具有深远意义的战略行动是( )

A.挺进大别山 B.平津战役 C.淮海战役 D.渡江战役

40.下图是解放战争时期某战役示意图。这场战役( )

A.揭开了战略反攻的序幕 B.促使北平得到和平解放

C.基本消灭国民党军主力 D.推翻了国民政府的统治

二、非选择题:本大题共2题,满分20分,请在相应的答题区域内作答。

41.(10分)阅读下列材料:

材料 到了宋代,饮茶之风更盛,“上自官府,下至里闾,莫之或废”。斗茶就是随着当时的饮茶风尚而产生的。斗茶,又称“茗战”,是古人集体品评茶的优劣的一种茶事活动,它极大地促进了茶艺的发展。由于斗茶具有比较浓厚的审美情趣,因此,它从产生以来便成为人们(尤其是文人士大夫阶层中)一种高雅的文化活动,宋徽宗赵佶称之为“盛世之清尚”。

在宋代,一般城镇都有专供人们品茶的茶肆。如当时杭州的大街小巷,茶肆随处可见。其中,有专供士大夫辈期朋约友、谈心品茗的茶肆;有供太学生聚会的茶肆;有供行会聚集、议论市场行情的茶肆;还有和游乐场相结合的茶肆。此外,“夜市于大街有车担设浮铺,点茶汤以便游观之人”。

——摘编自庄华峰《中国社会生活史》

请回答:

(1)据材料,概括宋代饮茶之风盛行的表现。(4分)

(2)据材料并结合所学知识,分析宋代饮茶之风盛行的积极影响。(6分)

42.(10分)阅读下列材料:

材料一 在半殖民地半封建的中国,在大革命遭到失败、敌我力量对比极端悬殊的精况下,中国共产党人不可能像俄国十月革命那样,通过首先占领中心城市来取得革命在全国的胜利,而必须走一条适合中国实际的正确革命道路,最后夺取全国革命胜利。

——摘编自《中国共产党简史》

材料二 全面抗战爆发后,我党正确地坚持了自己在抗日民族统一战线中的相对独立性,坚决同国民党争夺抗战的领导权,在稳固地领导农民阶级和小资产阶级的前提下,对民族资产阶级又联合又斗争,提出了“发展进步势力,争取中间势力,孤立顽固势力”的策略方针,使自己的领导艺术更加成熟。

——摘编自李卫东《民主革命时期中国共产党领导地位确立的再思考》

材料三 中国共产党取得了斗争的胜利,原因是多方面的。马克思、列宁和斯大林提供了分析工具和组织模型,但是,共产党人小心翼翼地把它们应用到思想行动的每一级,上至中央委员会制定的政策,下至村庄工作的细节。用这样的办法,共产党将自己的利益与中国绝大部分人口的利益紧密联系起来,从而获得了群众的拥护。坚实的群众基础满足了它对粮食和人力的需要,使它与国民党做斗争时有充分的供给。

——摘编自(美)胡素珊《中国的内战:1945—1949年的政治斗争》

请回答:

(1)据材料一,“大革命”指的是哪一事件,“适合中国实际的正确革命道路”指的是什么道路?(3分)

(2)据材料二并结合所学知识,列举抗战时期中共在革命领导权问题上“领导艺术更加成熟”的具体表现。(3分)

(3)综合上述材料并结合所学知识,简析中国共产党领导新民主主义革命取得胜利的原因。(4分)

同课章节目录