湖南省株洲市重点中学2023-2024学年高一上学期期末考试历史试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 湖南省株洲市重点中学2023-2024学年高一上学期期末考试历史试题(无答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 398.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

株洲市重点中学2023年下学期高一年级期末考试试题

历史

(时量:75分钟;总分:100分)

一、选择题(本题包括24小题,每小题2分,共48分)

1.史料分为多种类型,可以用于研究商代历史的实物史料是( )

A.黄帝的传说 B.殷商青铜器 C.《资治通鉴》 D.敦煌壁画

2.某同学手绘了有关汉武帝开疆拓上的明信片,内容包含卫青、霍去病、西域都护府.还可以添加的是( )

A.焚书坑儒 B.张骞通西域 C.开元盛世 D.王安石变法

3.下表列举了部分朝代赋税制度相关内容。

时期 赋税制度 内容

魏晋 租调制 按户征收粮和绢帛。

唐初 租庸调制 除租、调外,男子不服徭役可纳绢或布代役。

唐后期 两税法 每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税;分夏秋两次纳税。

据此可推知,赋税征收( )

A.皆以财产为主要标准 B.随社会发展进行调整

C.强化对农民人身控制 D.解决了土地兼并问题

4.唐朝高僧玄奘西行天竺取经,鉴真东渡日本传授佛法;日本、新罗等国多次向唐朝派遣使节和留学生。材料说明唐朝( )

A.法律体系逐渐形成 B.中外文化交流频繁

C.民族交融逐步加强 D.选官制度渐趋完善

5.下表为东晋至宋朝入仕群体中寒门子弟所占比例变化简表,表中变化产生的影响是( )

朝代 东晋 隋 唐 北宋

比例 4% 17.2% 24.5% 46.1%

A.儒学正统地位的确立 B.统治基础的扩大

C.科举制度的不断发展 D.中央集权的弱化

6.宋朝时,曲辕犁、踏犟、水力筒车、脚踏内翻车、秧马等适宜水田劳作的生产工具被大量使用。占城稻被引进、改良和推广,双季稻、稻麦连作制也得到推广。这些做法( )

A.增强了南方经济的优势地位 B.促进了农业劳作方式转变

C.加快了南北方农业经济交流 D.推动了南稻北粟格局出现

7.元朝设宣政院管理吐蕃地区,设北庭都元帅府、宜慰司管理西域,设澎湖巡检司管理台湾。这表明元朝( )

A.加强边疆治理 B.重视对外贸易 C.实现民族平等 D.强化行省制度

8.明清时期,某一举措使皇帝直接处理地方事务,了解各地风土人情、生产生活和吏治状况,便于皇帝做出决策。该举措是( )

A.废除丞相 B.成立内阁 C.确立奏折制度 D.设立军机处

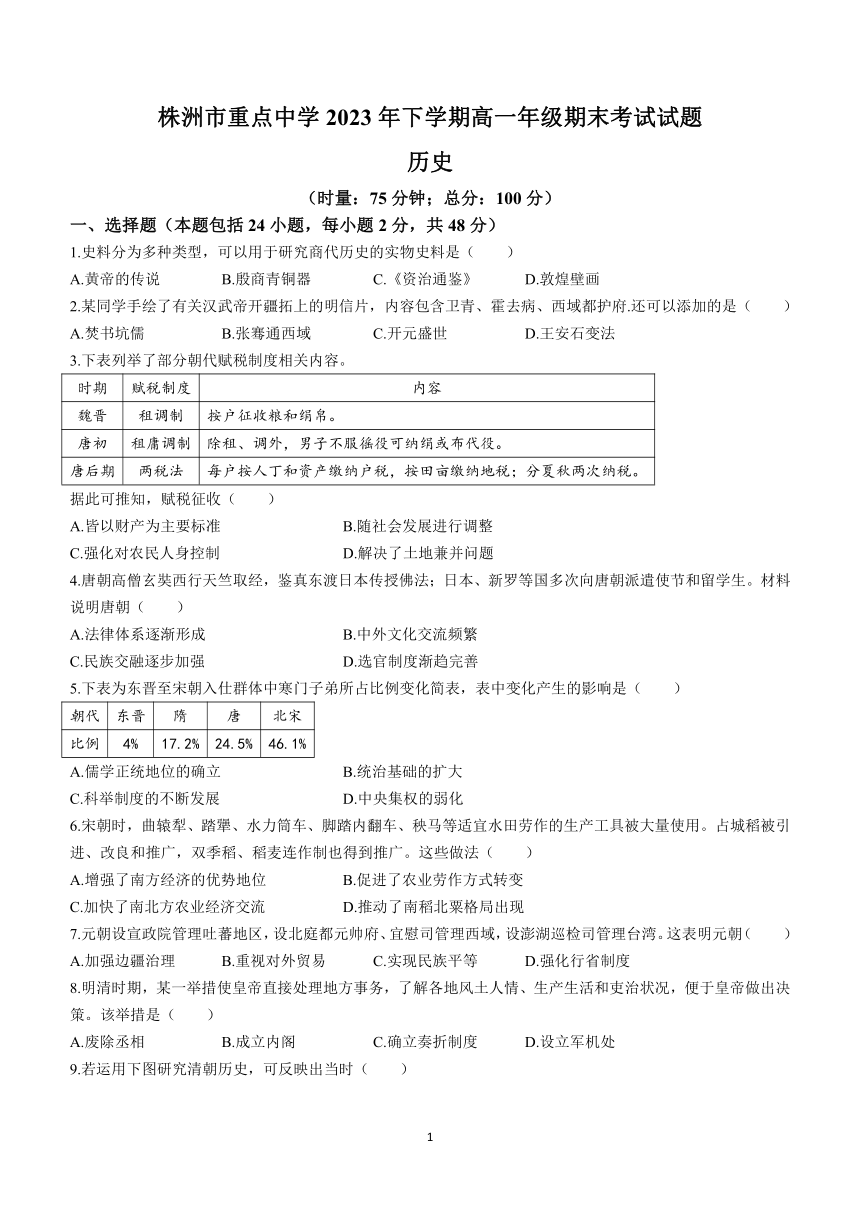

9.若运用下图研究清朝历史,可反映出当时( )

A.社会剧烈动荡 B.人地矛盾尖锐 C.种植结构调整 D.重农抑商强化

10.如果把“实物地租向货币地租转化”、“君主专制空前强化”、“经世致用思想提出”、“书画艺术的平民化、世俗化倾向"整合为一个学习单元,最符合这一学习内容的主题是( )

A.中华帝国日趋繁荣强盛 B.中华帝国逐渐走向衰落

C.中华帝国近代化的先声 D.中华帝国的衰落与转型

11.陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中写道:“对于中国人来说,这场战争是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步。”这场战争是( )

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争 C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

12.1896年李鸿章作为清政府“钦差头等出使大臣”出访英国。期间英国陪同人员和媒体发现,李鸿章喜欢发问,从年龄到收入,无一不问。但李鸿章在参观英国议会时,却只与人礼貌应酬,发问甚少,更无评论。这从侧面反映了( )

A.清政府仍以“天朝上国”自居 B.清朝政治变革的艰难

C.英国议会不允许外人妄加评论 D.统治者转向学习英美

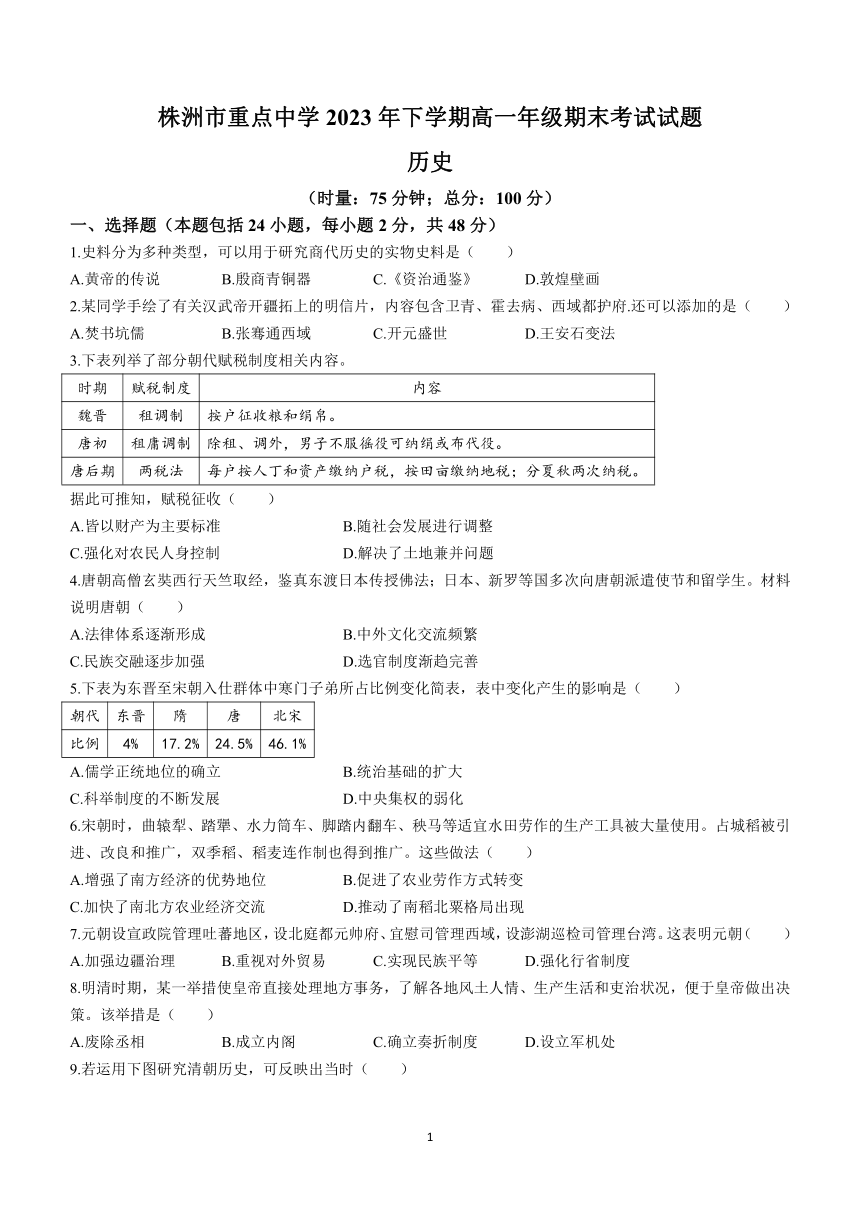

13.下面是某历史学习兴趣小组搜集的关于中国近代的文献。据此可知,该兴趣小组研究的主题可能是( )

A.天朝上国的彻底崩溃 B.救亡图存的探索之路

C.政治民主的积极尝试 D.新兴力量的日益崛起

14.20世纪初,中国人民发起了反帝爱国运动,特别是1915年因反对“二十一条”掀起的抵制日货、提倡国货运动,使人民购买国货的热情高涨。这有力地推动了( )

A.社会生活新气象的出现 B.民主共和思想的传播

C.新民主主义革命的兴起 D.民族资本主义的发展

15.清末新军的来源主要有两个:一是破产农民和城市游民:二是小知识分子尤其是留学生。清政府在编练新军时,要求应募士兵“能识字写字,并能略通文理”,对十有文化的人在薪饷上给予优待。新军的这一状况( )

A.使革命动员具备可能 B.表明清廷重视文教

C.保障了军队的战斗力 D.动摇政权统治基础

16.它推动中国社会进步,促进了马克思主义与中国工人运动的结合,为中国共产党的成立做了思想上干部上的准备,是中国旧民主主义革命走向新民主主义革命的转折点。它是( )

A.辛亥革命 B.二次革命 C.护国战争 D.五四运动

17.电影《八佰》讲述的是中国军队的一个加强营,固守苏州河畔的四行仓库,阻击日军的故事。该片取材于1937年淞沪会战,该会战( )

A.粉碎了日军“三个月亡华”的企图 B.打破了日军不可战胜的神话

C.标志着抗日战争进入战略相持阶段 D.是华北战场规模最大的战役

18全民族抗战爆发后,中共中央所在地延安成为令人向往的圣地。广大知识青年从国统区、沦陷区、海外奔赴延安,投身革命事业。这说明( )

A.中共代表全民族利益 B.中国的国际地位提高

C.国民党坚持内战独裁 D.西安事变已和平解决

19.解放战争时期,人民解放军的总兵力由1946年7月的127万人,增加到1948年11月的310万人。这一变化( )

A.是美国扶持的结果 B.是和平建国的体现

C.得益于人民的支持 D.受到抗美援朝影响

20.新中国成立后,我们生活中的许多称谓都是以“人民”来定义的。如政府叫“人民政府”货币叫“人民币”,警察叫“人民警察”。归根到底,新中国的政治,就是主张“人民(民主)专政”。这类称谓意在彰显新中国( )

A.实现了人民当家作主 B.保障了工人阶级权利

C.确立了根本政治制度 D.传播了民主共和思想

21.习近平总书记指出“中国人要把饭碗端在自己手里,而且要装自己的粮食。”为中国粮食安全做出贡献的科技成就是( )

A.探月工程 B.两弹一星 C.高铁技术 D.杂交水稻

22.1980~2000年,我国进出口贸易总额由570亿元(人民币)增长到39273亿元(人民币),世界排名由第26位上升到第7位。这主要得益于( )

A.生产资料所有制的改造 B.家庭联产承包责任制的实施

C.对外开放政策不断深化 D.城市经济体制改革全面展开

23.1981年3月,沈阳市皇姑区3名女青年自谋职业,创办麦香村个体小吃部,铁西区也有青年开办个体钟表修理部。辽宁省及沈阳市主要领导走访了这些个体工商户,对他们给予肯定和鼓励。这反映了当时( )

A.思想观念得到解放 B.城市经济体制改革全面展开

C.工业结构发生转变 D.青年成为改革创新的主力军

24.下表为2023年政府工作报告中的一些数据。这些数据总体上展现了我国( )

国内生产总值 脱贫攻坚 全社会科研经费 经济结构 基础设施

十年增加近70万亿元 近1亿贫困人口实现脱贫 提高到占国内生产总值的2.5% 新产业占国内生产总值的比重达17%以上 高铁运营里程增加到4.2万千米

A.人民生活水平提高 B.文化事业迅速发展

C.科技创新不断进步 D.综合国力不断提升

二、材料题(本题包括3小题,25题20分,26题18分,27题14分,共52分)

25.制度创新是一个国家永葆生机和富有活力的重要保证。阅读材料,回答问题。(20分)

材料一 针对“五代以来,领节施为郡守者,大抵武夫悍卒,皆不知书,多擅权不法”的现象,宋廷开始剥夺藩镇的治民权。随着北宋统治的巩固,中央政府逐步废除节度使、刺史等唐五代时期军政合一,由武人担任长官,有利于潘镇割据的地方行政机构。到北宋仁宗时期,地方行政的管理从唐代的刺史制转变到宋代的知州制,由唐代的道制演变为宋代的路制。

——摘编自陈长征《唐宋地方政治体制转型研究》

材料二 清朝对“大一统”的贡献不仅体现在对“内外一体”的阐释和深化,更体现在实践方面,具体表现为实现疆域统一、中华民族主体构建及其边疆治理向边疆内地化的探索。

首先,经过顺治、康熙、雍正及乾隆四朝长达110多年艰苦卓绝的不懈努力,清朝于乾隆二十年(1755)十月终于实现全国疆土的统一,形成了空前辽阔的疆域,这是清朝留给中国一项重要的历史遗产——领土遗产。

——摘编自陈跃《论中国古代“大一统”内涵的发展演变》

材料三 “一国两制”构想坚持了原则性与灵活性的辩证统一,既表达了坚定的原则性立场,又根据不同时期国际、国内以及港、澳、台具体形势的变化,采取了不同的策略。“一国两制”决策有着坚实的理论基础和丰富的思想内涵,是创造性运用马克思主义普遍原理的典范。它丰富了马克思主义的国家学说,并为解决国际关系中的历史遗留问题提供了崭新的理论和方法。

——摘编自陈欣新《“一国两制”决策研究》

(1)根据材料一,概括宋廷防止.“武夫悍卒”“擅权不法”的举措。结合所学,分析这些举措的影响。(6.分)

(2)根据材料二,结合所学,简述清朝前期统治者在西藏地区“边疆治理内地化”的探索。分析清朝留下的“领土遗产”的意义。(8分)

(3)根据材料三,结合所学,指出“一国两制”构想的“原则性立场”,简述该构想提出的历史意义。(6分)

26.阅读材料,回答问题。(18分)

材料一 1987年7月7日,中国人民抗日战争纪念馆建成开馆。该馆坐落于北京卢沟桥的宛平城内。馆正前方的抗战广场中央矗立着象征中华民族觉醒的“卢沟醒狮”,广场中轴线两侧各分布着7块草坪,寓意七七事变的爆发地和中华民族的十四年抗日战争。

——摘编自李泽伟《中国人民抗日战争纪念馆:铭记日军侵华历史》

材料二 卅万亡灵,饮恨江城。……兄弟同心,,共御外侮。捐躯洒血,浩气干云。尽扫狼烟,重振乾坤。……永失弗谖,祈愿和平。中华圆梦,民族复兴。

——摘编自南京大屠杀死难者国家公祭鼎铭文

材料三 为纪念抗战胜利60周年,中国邮政总局发行纪念邮票(小型张,右图所示)。

(1)结合所学知识,指出材料一中“十四年抗日战争”的历史依据。材料二中的“兄弟同心,共御外侮”指的是什么 分别举出正面战场和敌后战场的一个战役,以彰显中国人民在抗战巾“捐躯洒血,浩气干云”的气概。(8分)

(2)材料三中的纪念邮票表现了怎样的时代内涵 抗日战争的胜利具有伟大的历史意义,结合所学知识加以说明。(6分)

(3)综观中国的抗战纪念活动,形式越来越丰富,规格越来越提升、内涵越来越深刻。这样做有怎样的现实意义。(4分)

27.阅读材料,回答问题。(14分)

材料 表:近代中国人心目中的“理想社会”

洪秀全《原道觉世训》等 “万姓同出一姓,一姓同出一祖”、“所谓一本散为万殊,万殊总归一本”“予想夫天下凡间人民虽众,总为皇上帝所化所生,生于皇上帝,长亦皇上帝,一衣一食并赖皇上帝,皇上帝天下凡间大共之父也,死生祸福由其主宰,服食饮器皆其造成。”

康有为《大同书》 “公侯继轨,乳臭承袭。投于寒门,不得高爵”、“欲人道至于太平,享大同之乐,亦最为巨碍而不得不除之(压制)也”、“大同之世,全地皆为自治,全地一切大政皆人民公议”、“当大同之时,工厂既尽归公……厂主俨如古邦君。其分管各职之伯,其补助之亚、管数之府、记事之吏如大夫,其群管工之旅如士,其巡察之胥如下士,作役之徒如民,其议工之院如朝廷。”

孙中山《社会主义之派别与方法》等 “人人不独亲其亲,人人不独子其子,是为大同世界;大同世界,即所谓天下为公,要使老者有所养,壮者有所用,幼者有所教”、“夫苏维埃主义者,即孔子之所谓大同也”、“国家社会主义。公有即为国有;国为民国,国有何异于民有 国家以所生之利,举便民之事,我民即共享其利”、“国家为一大业主。

——摘编自沈善洪、王凤贤著《中国伦理思想史》(下册)

结合上述材料及所学知识,概括说明洪秀全、康有为、孙中山三人提出的“理想社会”有何异同,并简析中国“理想社会”实现的合理途径。

历史

(时量:75分钟;总分:100分)

一、选择题(本题包括24小题,每小题2分,共48分)

1.史料分为多种类型,可以用于研究商代历史的实物史料是( )

A.黄帝的传说 B.殷商青铜器 C.《资治通鉴》 D.敦煌壁画

2.某同学手绘了有关汉武帝开疆拓上的明信片,内容包含卫青、霍去病、西域都护府.还可以添加的是( )

A.焚书坑儒 B.张骞通西域 C.开元盛世 D.王安石变法

3.下表列举了部分朝代赋税制度相关内容。

时期 赋税制度 内容

魏晋 租调制 按户征收粮和绢帛。

唐初 租庸调制 除租、调外,男子不服徭役可纳绢或布代役。

唐后期 两税法 每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税;分夏秋两次纳税。

据此可推知,赋税征收( )

A.皆以财产为主要标准 B.随社会发展进行调整

C.强化对农民人身控制 D.解决了土地兼并问题

4.唐朝高僧玄奘西行天竺取经,鉴真东渡日本传授佛法;日本、新罗等国多次向唐朝派遣使节和留学生。材料说明唐朝( )

A.法律体系逐渐形成 B.中外文化交流频繁

C.民族交融逐步加强 D.选官制度渐趋完善

5.下表为东晋至宋朝入仕群体中寒门子弟所占比例变化简表,表中变化产生的影响是( )

朝代 东晋 隋 唐 北宋

比例 4% 17.2% 24.5% 46.1%

A.儒学正统地位的确立 B.统治基础的扩大

C.科举制度的不断发展 D.中央集权的弱化

6.宋朝时,曲辕犁、踏犟、水力筒车、脚踏内翻车、秧马等适宜水田劳作的生产工具被大量使用。占城稻被引进、改良和推广,双季稻、稻麦连作制也得到推广。这些做法( )

A.增强了南方经济的优势地位 B.促进了农业劳作方式转变

C.加快了南北方农业经济交流 D.推动了南稻北粟格局出现

7.元朝设宣政院管理吐蕃地区,设北庭都元帅府、宜慰司管理西域,设澎湖巡检司管理台湾。这表明元朝( )

A.加强边疆治理 B.重视对外贸易 C.实现民族平等 D.强化行省制度

8.明清时期,某一举措使皇帝直接处理地方事务,了解各地风土人情、生产生活和吏治状况,便于皇帝做出决策。该举措是( )

A.废除丞相 B.成立内阁 C.确立奏折制度 D.设立军机处

9.若运用下图研究清朝历史,可反映出当时( )

A.社会剧烈动荡 B.人地矛盾尖锐 C.种植结构调整 D.重农抑商强化

10.如果把“实物地租向货币地租转化”、“君主专制空前强化”、“经世致用思想提出”、“书画艺术的平民化、世俗化倾向"整合为一个学习单元,最符合这一学习内容的主题是( )

A.中华帝国日趋繁荣强盛 B.中华帝国逐渐走向衰落

C.中华帝国近代化的先声 D.中华帝国的衰落与转型

11.陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中写道:“对于中国人来说,这场战争是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步。”这场战争是( )

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争 C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

12.1896年李鸿章作为清政府“钦差头等出使大臣”出访英国。期间英国陪同人员和媒体发现,李鸿章喜欢发问,从年龄到收入,无一不问。但李鸿章在参观英国议会时,却只与人礼貌应酬,发问甚少,更无评论。这从侧面反映了( )

A.清政府仍以“天朝上国”自居 B.清朝政治变革的艰难

C.英国议会不允许外人妄加评论 D.统治者转向学习英美

13.下面是某历史学习兴趣小组搜集的关于中国近代的文献。据此可知,该兴趣小组研究的主题可能是( )

A.天朝上国的彻底崩溃 B.救亡图存的探索之路

C.政治民主的积极尝试 D.新兴力量的日益崛起

14.20世纪初,中国人民发起了反帝爱国运动,特别是1915年因反对“二十一条”掀起的抵制日货、提倡国货运动,使人民购买国货的热情高涨。这有力地推动了( )

A.社会生活新气象的出现 B.民主共和思想的传播

C.新民主主义革命的兴起 D.民族资本主义的发展

15.清末新军的来源主要有两个:一是破产农民和城市游民:二是小知识分子尤其是留学生。清政府在编练新军时,要求应募士兵“能识字写字,并能略通文理”,对十有文化的人在薪饷上给予优待。新军的这一状况( )

A.使革命动员具备可能 B.表明清廷重视文教

C.保障了军队的战斗力 D.动摇政权统治基础

16.它推动中国社会进步,促进了马克思主义与中国工人运动的结合,为中国共产党的成立做了思想上干部上的准备,是中国旧民主主义革命走向新民主主义革命的转折点。它是( )

A.辛亥革命 B.二次革命 C.护国战争 D.五四运动

17.电影《八佰》讲述的是中国军队的一个加强营,固守苏州河畔的四行仓库,阻击日军的故事。该片取材于1937年淞沪会战,该会战( )

A.粉碎了日军“三个月亡华”的企图 B.打破了日军不可战胜的神话

C.标志着抗日战争进入战略相持阶段 D.是华北战场规模最大的战役

18全民族抗战爆发后,中共中央所在地延安成为令人向往的圣地。广大知识青年从国统区、沦陷区、海外奔赴延安,投身革命事业。这说明( )

A.中共代表全民族利益 B.中国的国际地位提高

C.国民党坚持内战独裁 D.西安事变已和平解决

19.解放战争时期,人民解放军的总兵力由1946年7月的127万人,增加到1948年11月的310万人。这一变化( )

A.是美国扶持的结果 B.是和平建国的体现

C.得益于人民的支持 D.受到抗美援朝影响

20.新中国成立后,我们生活中的许多称谓都是以“人民”来定义的。如政府叫“人民政府”货币叫“人民币”,警察叫“人民警察”。归根到底,新中国的政治,就是主张“人民(民主)专政”。这类称谓意在彰显新中国( )

A.实现了人民当家作主 B.保障了工人阶级权利

C.确立了根本政治制度 D.传播了民主共和思想

21.习近平总书记指出“中国人要把饭碗端在自己手里,而且要装自己的粮食。”为中国粮食安全做出贡献的科技成就是( )

A.探月工程 B.两弹一星 C.高铁技术 D.杂交水稻

22.1980~2000年,我国进出口贸易总额由570亿元(人民币)增长到39273亿元(人民币),世界排名由第26位上升到第7位。这主要得益于( )

A.生产资料所有制的改造 B.家庭联产承包责任制的实施

C.对外开放政策不断深化 D.城市经济体制改革全面展开

23.1981年3月,沈阳市皇姑区3名女青年自谋职业,创办麦香村个体小吃部,铁西区也有青年开办个体钟表修理部。辽宁省及沈阳市主要领导走访了这些个体工商户,对他们给予肯定和鼓励。这反映了当时( )

A.思想观念得到解放 B.城市经济体制改革全面展开

C.工业结构发生转变 D.青年成为改革创新的主力军

24.下表为2023年政府工作报告中的一些数据。这些数据总体上展现了我国( )

国内生产总值 脱贫攻坚 全社会科研经费 经济结构 基础设施

十年增加近70万亿元 近1亿贫困人口实现脱贫 提高到占国内生产总值的2.5% 新产业占国内生产总值的比重达17%以上 高铁运营里程增加到4.2万千米

A.人民生活水平提高 B.文化事业迅速发展

C.科技创新不断进步 D.综合国力不断提升

二、材料题(本题包括3小题,25题20分,26题18分,27题14分,共52分)

25.制度创新是一个国家永葆生机和富有活力的重要保证。阅读材料,回答问题。(20分)

材料一 针对“五代以来,领节施为郡守者,大抵武夫悍卒,皆不知书,多擅权不法”的现象,宋廷开始剥夺藩镇的治民权。随着北宋统治的巩固,中央政府逐步废除节度使、刺史等唐五代时期军政合一,由武人担任长官,有利于潘镇割据的地方行政机构。到北宋仁宗时期,地方行政的管理从唐代的刺史制转变到宋代的知州制,由唐代的道制演变为宋代的路制。

——摘编自陈长征《唐宋地方政治体制转型研究》

材料二 清朝对“大一统”的贡献不仅体现在对“内外一体”的阐释和深化,更体现在实践方面,具体表现为实现疆域统一、中华民族主体构建及其边疆治理向边疆内地化的探索。

首先,经过顺治、康熙、雍正及乾隆四朝长达110多年艰苦卓绝的不懈努力,清朝于乾隆二十年(1755)十月终于实现全国疆土的统一,形成了空前辽阔的疆域,这是清朝留给中国一项重要的历史遗产——领土遗产。

——摘编自陈跃《论中国古代“大一统”内涵的发展演变》

材料三 “一国两制”构想坚持了原则性与灵活性的辩证统一,既表达了坚定的原则性立场,又根据不同时期国际、国内以及港、澳、台具体形势的变化,采取了不同的策略。“一国两制”决策有着坚实的理论基础和丰富的思想内涵,是创造性运用马克思主义普遍原理的典范。它丰富了马克思主义的国家学说,并为解决国际关系中的历史遗留问题提供了崭新的理论和方法。

——摘编自陈欣新《“一国两制”决策研究》

(1)根据材料一,概括宋廷防止.“武夫悍卒”“擅权不法”的举措。结合所学,分析这些举措的影响。(6.分)

(2)根据材料二,结合所学,简述清朝前期统治者在西藏地区“边疆治理内地化”的探索。分析清朝留下的“领土遗产”的意义。(8分)

(3)根据材料三,结合所学,指出“一国两制”构想的“原则性立场”,简述该构想提出的历史意义。(6分)

26.阅读材料,回答问题。(18分)

材料一 1987年7月7日,中国人民抗日战争纪念馆建成开馆。该馆坐落于北京卢沟桥的宛平城内。馆正前方的抗战广场中央矗立着象征中华民族觉醒的“卢沟醒狮”,广场中轴线两侧各分布着7块草坪,寓意七七事变的爆发地和中华民族的十四年抗日战争。

——摘编自李泽伟《中国人民抗日战争纪念馆:铭记日军侵华历史》

材料二 卅万亡灵,饮恨江城。……兄弟同心,,共御外侮。捐躯洒血,浩气干云。尽扫狼烟,重振乾坤。……永失弗谖,祈愿和平。中华圆梦,民族复兴。

——摘编自南京大屠杀死难者国家公祭鼎铭文

材料三 为纪念抗战胜利60周年,中国邮政总局发行纪念邮票(小型张,右图所示)。

(1)结合所学知识,指出材料一中“十四年抗日战争”的历史依据。材料二中的“兄弟同心,共御外侮”指的是什么 分别举出正面战场和敌后战场的一个战役,以彰显中国人民在抗战巾“捐躯洒血,浩气干云”的气概。(8分)

(2)材料三中的纪念邮票表现了怎样的时代内涵 抗日战争的胜利具有伟大的历史意义,结合所学知识加以说明。(6分)

(3)综观中国的抗战纪念活动,形式越来越丰富,规格越来越提升、内涵越来越深刻。这样做有怎样的现实意义。(4分)

27.阅读材料,回答问题。(14分)

材料 表:近代中国人心目中的“理想社会”

洪秀全《原道觉世训》等 “万姓同出一姓,一姓同出一祖”、“所谓一本散为万殊,万殊总归一本”“予想夫天下凡间人民虽众,总为皇上帝所化所生,生于皇上帝,长亦皇上帝,一衣一食并赖皇上帝,皇上帝天下凡间大共之父也,死生祸福由其主宰,服食饮器皆其造成。”

康有为《大同书》 “公侯继轨,乳臭承袭。投于寒门,不得高爵”、“欲人道至于太平,享大同之乐,亦最为巨碍而不得不除之(压制)也”、“大同之世,全地皆为自治,全地一切大政皆人民公议”、“当大同之时,工厂既尽归公……厂主俨如古邦君。其分管各职之伯,其补助之亚、管数之府、记事之吏如大夫,其群管工之旅如士,其巡察之胥如下士,作役之徒如民,其议工之院如朝廷。”

孙中山《社会主义之派别与方法》等 “人人不独亲其亲,人人不独子其子,是为大同世界;大同世界,即所谓天下为公,要使老者有所养,壮者有所用,幼者有所教”、“夫苏维埃主义者,即孔子之所谓大同也”、“国家社会主义。公有即为国有;国为民国,国有何异于民有 国家以所生之利,举便民之事,我民即共享其利”、“国家为一大业主。

——摘编自沈善洪、王凤贤著《中国伦理思想史》(下册)

结合上述材料及所学知识,概括说明洪秀全、康有为、孙中山三人提出的“理想社会”有何异同,并简析中国“理想社会”实现的合理途径。

同课章节目录